Корабли были круглыми, треугольными и ромбовидными

Корабли были круглыми, треугольными и ромбовидными

После превращения «Екатерин» в протодредноуты, я вдруг понял что сами «Екатерины» меня уже достали. И линкорами их делал, и линейно-возвышенными с пародией на «Мичиганы» и «Нельсоны». В общем твердо решил больше «Екатеринами» не заниматься – по идее вроде бы все перепробовал. Но как оказалось не все – озарение пришло внезапно.

П.С.

Еще не окончил альтернативу (рисовал корабли), когда в голову пришла очередная альтернатива связанная с «Екатеринами». И я боюсь, что будет потом связанно с этими «Екатеринами»…

Когда утренний туман рассеялся, рыбакам на лодках или небольших парусных бар казах открылось невиданное до той поры зрелище. Их взору предстали боевые корабли, уверенно идущие десятиузловым ходом в строгом расстоянии друг от друга, будто связанные невидимыми нитями. Это в кильватерном строю шли, олицетворяя собой мощь возрожденного Черноморского флота, броненосцы "Екатерина II", "Чесма" и "Синоп".

В августе 1881 г. в Петербурге состоялось особое совещание, касавшееся вопроса будущего развития флота, где была принята долгосрочная кораблестроительная программа. Было принято постановление: «Первою заботой по восстановлению морских сил должно быть возрождение Черноморского флота, а затем уже и развитие флота и на других морях». Участники совещания решили, что Россия должна быть готова к тому, «чтобы в момент наступления развязки овладеть устьями Босфора, укрепиться на обоих его берегах и, став прочно у входа в Черное море, оградить его воды и берега от всякого посягательства». Для этого было признано необходимым достичь преимущества Черноморского флота над турецким и увеличить количество транспортных судов с тем, чтобы в случае необходимости доставить к Босфору тридцатитысячный десант.

Чернорские проливы должны были быть русскими . И Российская Империя стала разрабатывать средство для . Взять Проливы может флот. Но флот а именно корабли должны быть особыми. В узком проливе массой врага не одолеть, тут бой на равных. Хотя ведь противник может иметь превосходство за счет личных качеств защиты или вооружения. Именно вооружение и должно было стать главным козырем новых броненосцев.

Но вот как разместить орудия? 6 сентября 1882 г. в МТК поступило 11 проектов размещения орудий.

Самым оригинальным и сильным являлся проект Э. В. Гуляева. Его броненосец имел развитую систему противоминной защиты, благодаря чему ширина корпуса достигала 47,2 м. Это позволяло иметь устойчивую артиллерийскую платформу, на которой разместили шесть 381 -мм орудий (два в носовой установке и четыре по бортам – одно в каземате, другое над ним на палубе в отдельной установке) и шесть 152-мм орудий.

В нос стреляли все шесть орудий, а общий вес носового залпа достигал рекордной величины – 4128 кг.

Инженеры Глазырин и Левицкий разместили 381-мм орудия по диагонали у бортов подобно тому, как это было на "Дуилио" и "Инфлексибле". В проектах Торопова и Арцеулова по одному орудию стояло в носу, корме и диагонально у бортов. В практике кораблестроения подобное расположение главного калибра стали применять лишь спустя двадцать пять лет на первых английских и германских линейных крейсерах.

В проекте инженера Субботина три орудия располагались в треугольном бруствере (два в носу и одно в корме).

Только в проектах инженеров Грехнева и Леонтьева орудия устанавливались "классическим" образом, то есть по два в носу и корме и по три (152-мм) с каждого борта в каземате подобно тому, как это сделали на строившихся в Англии броненосцах типа «Колингвуд».

Проекты броненосца с 381-мм орудиями остались на бумаге.

Перебрав многие варианты, МТК остановился на гибриде трех стран — Великобритании («Аякс»), Франции («Кайман») и России («Петр Великий»). Проект получался оригинальным: 12-дюймовые орудия в спаренных барбетных установках (3 штуки) располагались треугольником. При этом практически в любом секторе обстрела могли вести огонь две установки.

Проект был фактически утвержден, когда на следующий день, один из конструкторов прибежал с очередным проектом. Он говорил не только про иную схему размещения артиллерии (она так и осталась треугольной), но и про иное «размещение» самой конструкции корабля.

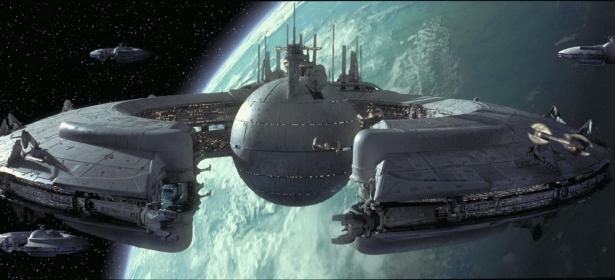

Дело в том, что среди ночи конструктору приснился странный сон. Начинался он с каких-то астрономических и исторических данных — давным-давно в одной далекой при далекой галактике. Сюжет конструктор не запомнил, а из всего сна осталась только пара моментов — корабли, безусловно это были корабли, треугольной схемы.

Были там и "повки" – не узнать корабли круглой формы с надстройкой по центру было просто не возможно (1).

Но именно корабли треугольной схемы заинтересовали конструктора больше. Ведь можно не только схему размещения башен сделать в виде треугольника, можно сам корабль сделать треугольной схемы. Или по крайне мере ромбовидной. Или конусообразной — если и дальше разбираться с геометрическими фигурами.

При такой треугольной схеме, носовой огонь достигал 6 орудий, против прежних 4-х. Два броненосца типа «Екатерина Великая» могли сосредоточить на нос 12-ь орудий в 305-мм.

Однако, треугольная схема броненосца единогласно утвержденная, оказалась трудноосуществимой даже в рисовании. Нарисовать рисунок из сна конструктору ни как не удавалось – корабли получались несколько уродливыми (2).

Тем не менее, путем долгих рисований, постепенного сужения, наконец удалось получить «Екатерину» ромбовидной (треугольной) схемы. В рисованном виде.

Кроме мощного огня ГК, такая треугольная (ромбовидная) конструкция позволяла увеличить сектора вспомогательной артиллерии, которая теперь располагалась в носовой части. Но если на нос могли вести огонь 6 орудий, то корму прикрывало одно 152-мм орудие. Отчасти проблема решалась тем, что в узких Проливах атаки с тыла ожидать не приходилось. Отчасти – что от миноносцев была многочисленная мелкокалиберная артиллерия.

Треугольная (ромбовидная) конструкция / схема броненосцев типа «Екатерина» нашла отражение и на Балтике. 17 (29) ноября 1883 года было начато строительство броненосца «Александр-2». Между «Екатериной» и «Александром-2» были существенные отличия в задачах которые они им ставились. Но были и сходства, оба типа броненосцев проектировались с условием сильного огня в носовом секторе. В итоге балтийский броненосец был внешне похож на своих черноморских собратьев. Такая же ромбовидная схема корабля, такое же треугольное размещение артиллерии — только вместо 2-х барбетов с 305-мм орудиями в центральной части (как у «Екатерин») находились барбеты с 229-мм орудия. На нос «Александр-2» мог сосредоточить 2 305-мм, 4 229-мм и 6 152-мм орудий. На корму могло стрелять 2 152-мм и 4 229-мм орудия.

От автора.

1 Идея с треугольными «Екатеринами» действительно пришла в голову после рекламы «Звездных войн». Но не во время сна, а во время зарядки.

2 Два месяца рисовал «Екатерин».

Может стоило бы пойти по

Может стоило бы пойти по французскому пути, с завалеными бортами. Тут практически ромбовидная схема, только без задней башни.

Французский путь был попросту

Французский путь был попросту попыткой сократить верхний вес за счет урезания надводного борта без уменьшения его высоты. За счет этого французы систематически впихивали более тяжелое вооружение в меньшее водоизмещение чем британцы.

Несмотря на то, что форма

Несмотря на то, что форма вроде аппроксимирует прямыми обтекаемую чечевицу, удлинение получится меньше. А это в гидродинамике главнее. Конечно будет более ходким, чем поповка, но ненамного. Но идея хороша.

сместите рубку на корму

сместите рубку на корму

+

«Свиноматка» в 4-х милях —

"Свиноматка" в 4-х милях — раздался истошный крик в турецком гарнизоне. Даже отсюда было видно чудовищное изобретение русских. У русских "свиноматка" называлась "Поповкой". За счет экранного эффекта, русские броненосцы легко скользили над водой, и могли передвигаться по суше. Бронированные, с десятками орудий по всему корпусу, такие корабли были неуязвимы на берегу. Какой-то умник видя русские броненосцы, сравнил их с огромной свиньей — нечистым животным. Название прижилось даже в официальных кругах.

В бинокль было видно, что это именно "свинья". У "Кабана" или "Секача" были 2 тяжелых орудия. Но лучше от этого не становилось. А русские явно что-то собирались делать.

А в недрах Санкт-Петребургской Академии уже приступили к работам над созданием оружия слудующего поколения. Две "поповки" должны были соединяться вместе образуя некое подобие адского колеса. Проект тормозил тем, что никак не удавалось два броненосца положить на ребро

!!! Прикольно. Плюс.

А аэропушки?

Тяжелого

А аэропушки?

Тяжелого боеприпаса?

Унитарного. Гы!

Ну люблю я скороходные гидроавиатранспорты ПВО.

Посовейтуте, какой СЗА их вооружать?

Только, блин, не итальяой, сука!

А как вам такое.

А как вам такое. http://vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/1311332

Не учтён ещё один путь

Не учтён ещё один путь повышения огневой производительности. Сделать револьверной казённую часть ствола. Тогда после того как пристрелка с обычным заряжанием (темп даже упадёт немного) будет завершена, пушка переходит в режим "огневой налёт", и в течение менее чем минуты исторгает полдюжины выстрелов (6 пушек — 36 выстрелов). Учитывая небольшие дистанции боя, падение кучности от перегрева ствола ИМХО не должно быть таким уж критичным, особенно по неподвижным береговым целям.

Также стоит подумать о переходе на цельные пороховые композиции. Поскольку всё это богатство для одной-единственной операции "Босфорская весна" — мы можем категорически наплевать на цену, и сделать сложные многоканальные пороха, с "разводкой" из быстрогорящих смесей от капсюля к каждой "макаронине" (для синхронного горения) и перехода в процессе сгорания от медленногорящих на быстрогорящие для стабилизации давления в канале ствола.