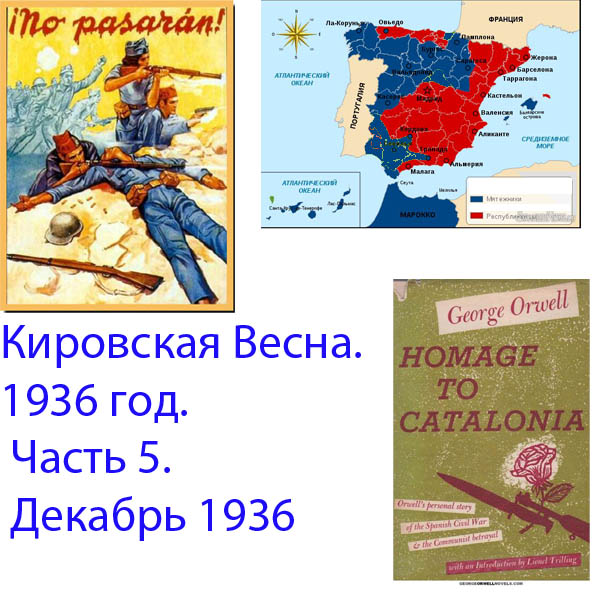

Кировская Весна. 1936 год. Часть 5

произведение пишется

18 декабря 1936 года. Испания. Каталония. Джордж Оруэл

За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.

Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25–26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека — я имею в виду мужчину, — который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:

— Italiano? /итальянец/

— No, Ingles. Y tu? /нет, англичанин. А ты?/ — ответил я на своем ломаном испанском.

— Italiano.

Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку, У меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видеться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.

Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны — красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.

Было это в конце декабря 1936 года. Я приехал в Испанию с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», — все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «Buenos dias » говорили «Salud! » / Добрый день. Салют, привет. /

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок — заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками — красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города — Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К «прилично» одетым можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, — почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались — предосторожность на случай воздушного налета, — полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд. Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же — была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры — больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англосаксонских стран казалась умилительной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались — по несколько центавос / Мелкая монета. / штука — наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Когда я ехал в Испанию, направляясь из Перпиньяна в Церберес, французский коммерсант, оказавшийся в моем купе, мрачно посоветовал: «Вы не можете явиться в Испанию в таком виде. Снимите воротничок и галстук. Все равно в Барселоне с вас их сорвут». Он преувеличивал, но именно такой представлялась Каталония ушедших дней. На границе анархистский патруль не впустил в Испанию элегантно одетого француза и его жену, кажется, только потому, что они слишком смахивали на буржуа. [18]

19 декабря 1936 года. Испания. Барселона. Воронов

В декабре я был направлен на Каталонский фронт, под Теруэль, где готовилась небольшая наступательная операция. Несмотря на мои настойчивые приглашения, Фуэнтес категорически отказался ехать со мной и лишь пожелал мне вернуться невредимым.

В Барселоне я встретился с членами местного анархического правительства, которые вручили мне мандат на право посещения четырех боевых колонн фронта. На мандате было поставлено 8 печатей, по две на каждую колонну. Он производил в частях магическое действие.

Русский офицер-артиллерист был здесь для всех диковинкой. Ко мне отнеслись сначала настороженно, но вскоре почувствовали, что прибыл человек, искренне желающий помочь им.

В это время анархисты готовились к захвату важного опорного пункта в обороне фашистов, расположенного на кладбище.

Капитан Гольего, начальник артиллерии Каталонского фронта, не возлагал больших надежд на свои подразделения. Он весьма туманно представлял, как артиллерия будет готовить атаку, и сопровождать огнем наступающую пехоту.

Я просил Гольего собрать артиллерийских командиров, которые будут участвовать в операции. Речь пришлось повести с азов. Я, опираясь на опыт нашей армии, рассказал о значении артиллерийской разведки, о роли артиллерийской подготовки, централизованном управлении огнем, приемах огневой поддержки атакующей пехоты. Все это показывалось на карте с учетом конкретной боевой обстановки, реальных сил и средств (еще до беседы мы вместе с Гольего провели рекогносцировку на непривычной для меня гористой местности).

Артиллеристы слушали меня с большим интересом и задали множество вопросов. Высказывались сомнения в осуществимости новой тактики в здешней обстановке. В конце концов решили рискнуть.

Прежде всего, попытались централизовать управление артиллерией. Оказалось, что в артиллерийской подготовке смогут принять участие одиннадцать батарей, но было неизвестно, согласятся ли комитеты колонн хотя бы на время выделить эти батареи в подчинение начальнику артиллерии фронта, отпустят ли снаряды. Капитан Гольего даже сомневался, могут ли все батареи одновременно начать артиллерийскую подготовку.

— Надо знать характер наших командиров батарей! — говорил он горячо. — Нельзя насиловать их волю и намерения!

Будучи людьми экспансивными, каталонцы воодушевились новыми замыслами и уговорили комитеты колонн на артиллерийские эксперименты. Началась самая деятельная организация артиллерийской подготовки по русскому образцу. Я не жалел времени, чтобы растолковать своим новым друзьям порядок взаимодействия, сочетания огня и движения, помогал им наладить взаимодействие артиллерии и пехоты.

В день наступления артиллерия одновременно обрушила свой огонь на позиции противника. Артподготовка и перенос огня были выполнены довольно четко. Но атака пехоты была до удивления старомодной. Анархисты двинулись вперед медленно, без перебежек, сплоченными рядами, в полный рост, как на демонстрации. Из-за каменной ограды кладбища раздалось несколько винтовочных выстрелов, среди анархистов оказалось двое убитых и несколько раненых. Этого было достаточно для того, чтобы колонна остановилась и двинулась назад, неся на руках убитых. Заставить повторить атаку было уже невозможно: анархисты считали необходимым, прежде всего, похоронить погибших товарищей. Соседняя колонна, следуя этому примеру, самовольно отошла в исходное положение.

Какой удачный момент был упущен! Противник, впервые испытав на себе хорошо организованный артиллерийский огонь, был основательно побит и морально подавлен. Не потребовалось бы много усилий, чтобы захватить его опорный пункт. Но все пошло насмарку, бои снова приняли затяжной характер.

На этот участок прибыла рота танков во главе с очень храбрым командиром. Мы вновь провели артподготовку, под прикрытием огня вперед рванулись танки, но пехота никак не хотела идти за ними. Дело доходило до того, что командир танковой роты вылезал из своего танка, шел во весь рост и жестами призывал пехоту двигаться вперед. Но все было безуспешно. Анархическое воспитание и низкая дисциплина делали свое вредное дело. [9]

20 декабря 1936 года. СССР. Москва. Приемная наркома Обороны

-Таким образом, Иероним Петрович, положение на Мадридском фронте, в целом, стабилизировалось. Республиканские части получили достаточное количество стрелкового вооружения, 50 танков и 50 самолетов, которые существенно подняли обороноспособность мадридской обороны. Атакующие части выдохлись и перешли к позиционной войне. Испанским правительством под руководством наших советников сформировано несколько оборонительных полос, повысились стойкость в обороне и боевая выучка сражающихся в Марриде частей. Тем временем в учебном центре, дополнительно к шести бригадам, сформированным 10 октября, сформированы еще двадцать испанских и две интернациональные бригады (все – трехбатальонного состава). В каждом батальоне имеется советский военный советник с опытом командования стрелковой ротой РККА, а в каждой бригаде – двое – с опытом штабной или командной работе на уровне батальона РККА, иногда — полка. В ближайшие месяцы число самолетов доведем до 100, а танков – до 70. – доложил Начальник генерального Штаба Шапошников

— Ну что ж, Борис Михайлович, думаю, с Михаилом Николаевичем можно согласиться, поскольку сформированы основные предпосылки для перехода в наступление направлением на Брунете – давайте дадим добро – согласился нарком обороны Уборевич.

25 декабря 1936 года. Испания. Каталония. Джордж Оруэл

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были — «секция» (примерно тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «колонна», которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещение еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные футбольные матчи — пятьдесят на пятьдесят — на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не пускали, ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос — побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба — вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами — доски на козлах, — из сальных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки — поррона. Поррон — это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать «формой» в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие — обмотки, третьи — высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров P.O.U.M. /P.O.U.M. — Partido Obrero de Unificacion Marxista. Объединенная партия рабочих-марксистов/, вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз пробирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы — в большинстве своем шестнадцати-семнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, — совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его «сеньором». «Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи?» Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего несколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, — как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном P.O.U.M. положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходившие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменяли. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.

Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади Plaza de Espana. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал канючить:

— Ио се манехар фузиль. Но се манехар аметраллодора. Киеро апрендер аметраллодора. Куандо вамос апрендер аметраллодора? / Я умею обращаться с винтовкой. Я не умею обращаться с пулеметом. Хочу выучить пулемет. Когда мы будем заниматься пулеметом?/

В ответ он всегда смущенно улыбался и обещал начать обучать стрельбе из пулемета «маньяна». Нечего и говорить, что это «завтра» никогда не наступило. Прошло несколько дней и новобранцы научились ходить в строю и неплохо вытягиваться по команде «смирно». Кроме того, они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но на том и кончались все их военные познания. Однажды, во время перерыва в занятиях, к нам подошел вооруженный карабинер и позволил посмотреть свою винтовку. Оказалось, что из всего моего взвода, кроме меня, никто не умел даже зарядить винтовку, не говоря уж об умении целиться.

Все это время я продолжал единоборство с испанским языком. В казармах кроме меня был только еще один англичанин, даже офицеры не знали ни слова по-французски. Мое положение затруднялось еще и тем, что между собой мои товарищи говорили по-каталонски. Мне не оставалось ничего другого, как всюду таскать с собой словарь, который я всякий раз выхватывал из кармана в критический момент. Но если уж быть иностранцем, то только в Испании! Как легко приобретаются здесь друзья! Не прошло и двух дней, как человек двадцать ополченцев звали меня по имени, помогали узнать все местные ходы и выходы, проявляли чудеса гостеприимства. Я не пишу пропагандистской книжки и не собираюсь идеализировать ополченцев P.O.U.M. Вся эта система имеет серьезные недостатки, да и публика была разношерстная, ибо к тому времени запись добровольцев сократилась, а большинство лучших людей уже было на фронте или даже погибло. Был в наших рядах и абсолютно бесполезный элемент. Родители приводили записывать пятнадцатилетних ребят, не скрывая, что делают они это ради десяти пезет в день — нашего дневного жалования, а также ради хлеба, который ополченцы получали вволю и могли тайком передавать родителям. Но я убежден, что каждый, кто попадет в среду испанских рабочих (следует, пожалуй, сказать — каталонских рабочих, ибо среди моих знакомых, кроме нескольких арагонцев и андалузцев, были только каталонцы) будет поражен их внутренним благородством, и прежде всего — их прямотой и щедростью. Испанская щедрость, щедрость в полном смысле этого слова, по временам даже способна смутить. Если вы попросите сигарету, испанец будет настаивать, чтобы вы взяли у него всю пачку. Но кроме того, есть в них щедрость в более глубоком смысле, подлинная широта души, с которой я встречался не раз и не два в наиболее трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и других иностранцев, ездивших по Испании во время войны, заявлял, что в глубине души испанцы горько сетуют на иностранную помощь. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне ничего подобного наблюдать не приходилось. Я помню, что за несколько дней до того, как я покинул казармы, с фронта в отпуск прибыла группа бойцов. Они возбужденно делились своими фронтовыми впечатлениями и с энтузиазмом рассказывали о какой-то французской части, которая стояла рядом с ними под Уэской. Французы дрались храбро, — говорили они, добавляя с воодушевлением: «Мас валентес ке нострос» (Mas valientes que nosotros ), «Смелее нас!» Я, конечно, возражал, но они мне разъяснили, что французы лучше их знали военное дело, лучше бросали гранаты, стреляли из пулемета и т. д. Этот эпизод очень характерен. Англичанин скорее дал бы себе руку отрезать, чем сказал бы что-либо подобное.

Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в отчаяние от некоторых черт ) их характера. На фронте это отчаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы многое делают хорошо, но война — это не для них. Все иностранцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде всего, — от их чудовищной непунктуальности. Есть испанское слово, которое знает — хочет он этого или нет — каждый иностранец: «manana », «завтра» (буквально — «утро»). При малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с сегодняшнего дня на «маньяна». Это факт такой печальной известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испании ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не происходит в назначенное время. Как правило все опаздывает; но время от времени, как будто специально для того, чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некоторые события происходят раньше назначенного срока. Поезд, который должен уйти в восемь, обычно уходит в девять-десять, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхищаюсь испанцами за пренебрежение временем, превратившимся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим неврозом.

После множества слухов, mananas и отсрочек, мы внезапно получили приказ двинуться в сторону фронта через два часа, хотя нам еще не успели выдать всего нужного снаряжения. В результате некоторым бойцам пришлось отправиться в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлынули неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые принялись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать рюкзаки. Как это ни унизительно, но мой новый кожаный патронташ помогла мне приладить испанка, жена Вильямса, еще одного англичанина-ополченца. Это было нежное, темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее единственное предназначение — качать детей в колыбели, но она храбро дралась во время июльских уличных боев. В казармы она пришла с ребенком, родившимся через десять месяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, запарившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение, полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных накрест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов, топанье ботинок и позвякивание жестяных фляг, а потом громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец, возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем вели нас самым длинным путем, километров пять или шесть, чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько минут остановили, чтобы выслушать революционный марш, исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфаторов — крики и энтузиазм, красные и красно-черные флаги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины, машущие из окон домов. Каким естественным все это казалось тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня! В поезд набилось так много народу, что не было места даже на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю минуту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставляя позади Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с обычной для военного времени скоростью — около двадцати километров в час. [18]

29 декабря 1936 года. Париж. Яремчук-Второй

Постепенно события в Испании стали развиваться в нужном нам виде и вскоре возник вопрос об участии в борьбе и русских добровольцев. В Париже во многих местах открылись бюро вербовки добровольцев в красную испанскую армию и из Парижа отправлялись целые эшелоны добровольцев в красную Испанию. В Париже в этом году открывалась всемирная выставка, на нее прибывали из многих стран молодые люди, которые направлялись в интернациональные бригады. В конце 1936 года посетил Испанию, национальную зону, генерал Шатилов (Начальник Штаба Генерала Врангеля в Крыму) и на месте ознакомился с Испанской Национальной Армией. Нашими военными (в частности на собраниях Парижской группы Корниловского ударного полка) горячо обсуждался вопрос о возможном нашем участии в вооруженной борьбе армии генерала Франко против нашего общего врага. Некоторые нетерпеливые роптали — почему наше Командование медлит и ничего не предпринимает…

Наконец было устроено общее собрание всех групп РОВС'а, на котором выступил генерал Шатилов и поделился своими впечатлениями о поездке в Испанию и о возможном нашем участии. От Корниловского ударного полка сразу-же записалось желающими 53 человека. Было решено переправлять добровольцев небольшими группами, так как граница Франции с Национальной Испанией строго охранялась французскими жандармами (тогда во Франции был «народный фронт» Леона Блюма), тогда как в красную зону добровольцы направлялись целыми поездами со станции Париж—Берси. [3]

30 декабря 1936 года. Мадрид. Кольцов.

Вчера и сегодня мадридцы пробовали провести наступательную операцию, захватить Брунете и Вильянуэва-де-ла-Каньяда. Действовали части бывшей колонны Барсело и два батальона 11-й интернациональной. Напасть на фашистов решено было ночью. Но части проплутали всю ночь в лесу, потеряли направление и вошли в бой только к девяти утра, порядком измотанные. Все-таки они ворвались в Вильянуэва-де-ла-Каньяда и овладели почти всей деревней. Продолжая бой, можно было бы овладеть и Брунете. Но почему-то сегодня отдан приказ, прекращающий операцию. Все свободные части перебрасываются в совершенно другом направлении — на Гвадалахару. Я абсолютно убежден, что, продолжая сражение еще один-два дня, можно было бы без особого труда взять Брунете. Неразбериха эта происходит из-за двоевластия. Командование Центрального фронта и мадридское командование никак не могут установить точных взаимоотношений. Фактически командование Центрального фронта превратилось в излишнюю надстройку над Мадридом. В трудные и критические моменты оно устраняется и предоставляет мадридцам выпутываться как они могут, в периоды более спокойные штаб генерала Посаса проявляет власть. Самое правильное было бы, конечно, слить оба штаба и из двух генералов оставить здесь одного. Нашлась бы работа и для другого, не на одном Мадриде свет клином сошелся. Но здесь еще очень считаются с самочувствием и обидами генералов.

Вообще говоря, наступать на Гвадалахару сейчас можно. У фашистов здесь совершенно открыт левый фланг. При энергичном нажиме можно прорваться к самой Сигуэнсе. Но все это очень неэкономно, воевать надо в глуши, в горах, можно завязнуть, а части нужны под Мадридом: по данным разведки, Франко опять готовит новую наступательную операцию. [6]

Использованная литература.

[1] Данилов Сергей Юльевич. Гражданская Война в Испании (1936-1939)

[2] Федерико, Жос. Записки испанского юноши

[3] Антон Прокофьевич Яремчук 2-й. Русские добровольцы в Испании 1936-1939

[4] Розин Александр. Советские моряки в гражданской войне в Испании в 1936-1939гг.

[5] Майский Иван Михайлович. Испанские тетради.

[6] Кольцов Михаил Ефимович. Испанский дневник.

[7] В.В. Малай. Испанский «вектор» европейской политики (июль-август 1936 г.): рождение политики «невмешательства».

[8] Рыбалкин Юрий Евгеньевич ОПЕРАЦИЯ «X» Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939).

[9] Воронов Николай Николаевич. На службе военной.

[10] Мерецков Кирилл Афанасьевич. На службе народу.

[11] Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол.

[12] История центра подготовки военных переводчиков

[13] Речи генералиссимуса Франко http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/00000.HTM

[14] Д. М. Креленко. Франсиско Франко: путь к власти

[15] Дамс, Хельмут Гюнтер. Франсиско Франко. Солдат и глава государства

[16] http://drittereich.info/modules.php?file=viewtopic&name=Forums&t=1691

[17] Евгений Воробьев. Дмитрий Кочетков. Я не боюсь не быть.

[18] Джордж Оруэлл. Памяти Каталонии

отличная идея! а как именно это реализовано было? есть в уме несколько вариантов, но сначала хочется услышать авторский

интересно, как все же в этой АИ соотносились скости асамоидов и наших?

продолжу комментарий,

сразу же возникает вопрос:

могли ли желтолицые черти что-то нехорошее учудить с этими угольщиками?

В Шанхае их агентов как блох на собаке, плюс телеграф, так что всё будет под колпаком. Японцы будут знать где эти ещё до их прихода на рейд. А высмотрят ещё на подходе. Накинуть 1000 тонн угля не успеют, как японцы перекроют подходы.

вот и я про это, так и хочется от них какую гадость …

Спойлерберем тротил, смешиваем его в растопленном состоянии с угольной пылью, формуем, охлаждаем, а потом кидаем в бункерНу я в одной альтернативке так и сделал. Только там был гексоген.

я использовал тротил, так как он уже активно применялся в промышленности более 10 лет, гексоген же начали использовать как ВВ только в 20-е годы + я вот вообще не уверен в возможности промышленно делать из него эффективную шашку произвольной формы в период РЯВ

Ну так они и не были эффективными особо.По моему описанию. Но там был попаданец. Который знал что это «лекарство» взрывается. И были кучи угля, на железнодорожных станциях, в порту Дальнего и на Эллиотах. Но это другая история. А тут даже подрывать ничего не надо. Пара пароходов, якобы случайно, таранит сильнейшие корабли. При погрузке угля. И эскадра вообще ни куда не идёт. Если и грузить уголь с угольщиков. То в укромной бухте, на малонаселённом островке. Уничтожив на нём телеграф. А не там где британские, а то и японские пароходы шастают. И ты им ничего сделать не можешь. Так и представляю: «На «Пересвете» как раз заканчивали погрузку угля, все устали и не обратили внимание как проходивший мимо них пароход, под британским флагом, вдруг резко прибавил ходу и круто заложил руль. Нацеливаясь на кормовую оконечность крейсера. При этом «Юнион Джек» резво пополз вниз. И перед самым ударом в районе винтов крейсера, над пароходом, под крики «банзай» взвился флаг японского торгового флота. И в следующий миг сминая винты пароход вошёл в борт «Пересвета», разрывая его обшивку. На несколько мгновений оба корабля застыли. Как будто оказались спаяны друг с другом. А потом японский пароход дрогнул и стал отползать назад. Открывая поступлению воды пробоину в борту… Подробнее »

Совершеннейший бред. Невозможно себе представить, что русский военный корабль позволит приблизиться к себе пароходу любой державы. Сперва будет сигнал, потом предупредительные выстрелы, потом — огонь на поражение.

в статье четко написано:

а не «возможность бункероваться в море у Шанхая», потому совершенно логично предположить множество гражданских судов, проходящих мимо эскадры, в том числе и совсем рядом

Что японцы не осмелятся на подобную диверсию, в нейтральном порту да под чужим флагом. К тому же Харламов пишет

Это как?:))) По Харламову что, во время погрузки угля вахты отменяются, так что ли? Или у него вахтенные офицеры тоже уголь грузят, прямо на ходовом мостике?:)))

Ну справедливости ради:

«Все уже решили, что экспедиция не удалась, как вдруг среди этих «купцов», стоявших с якорными огнями и с освещёнными изнутри иллюминаторами, показался какой-то тёмный силуэт без единого огонька. Это, конечно, военный корабль. Через несколько минут мы были уже достаточно близко, чтобы убедиться, что это действительно так. <…> Наконец, когда «Эмден» прошёл на расстоянии около 1 кабельтова под кормой у загадочного корабля и вышел к нему на траверз, мы окончательно установили, что это крейсер «Жемчуг». На нём царили мир и тишина. <…> С дистанции около 1 каб. мы выпустили свою первую мину из правого бортового аппарата и в тот же момент открыли огонь всем бортом по носовой части «Жемчуга»…»

Справедливости ради Черкасов был больным человеком (видимо, еще и на голову) так как прямо отменил ряд требований РИФ, такие как ночные дежурства у орудий. Происходило это ещё и от того, что он был совершенно уверен в том, что Жемчугу никто не угрожает.

Подобного я как-то не заметил на кораблях 1ТОЭ, которые, находясь в нейтральных портах и так постоянно ждали появления неприятеля. Стоит ли по одному дегенерату оценивать всех остальных командиров РИФ?

Если уж умучивать несчастную справедливость, то в нейтральном порту, каковым являлся Шанхай, вряд ли кто даст русской эскадре устанавливать свои порядки. То есть требовать соблюдать установленную дистанцию и открывать огонь по неподчиняющимся русские корабли точно не будут. Как и досматривать входящие на рейд гражданские суда под нейтральными флагами. А строгое соблюдение вахтенного режима и готовые к открытию огня расчеты у орудий, с дистанции 1-2 кабельтова предотвратить таран в принципе не смогут. Даже если шарахнуть главным калибром.

В порту — не остановят. Но «не заметить устав от разгрузки» — едва ли. А японцы не то, чтобы совсем сумасшедшие, прикрываться чужим флагом в нейтральном порту.

А почему нет? Японцы то как раз на нейтральность. когда им это нужно, внимания не обращали. ЕМНИП, Варяг на прорыв пошел потому что ему особого выбора то не предоставили, пообещав расстрелять прямо в порту. Ну а капитан транспортника, ежели Аматерасу душу сразу не отдаст, мало-мало сделает себе сеппуку. нормальный такой размен.

И, кстати, да. На всё про все у русской эскадры 24 часа, а уложиться надо значительно быстрей. Интернета конечно нет, но рации то уже есть. так что о мероприятии японский флот будет знать уже через несколько часов. И это знание командование будет учитывать. Так что кроме брандвахтенных кораблей , на всех остальных экипажи будут летать как бджолами ужаленные и вахты будут сокращены по максимуму.

И не он одни.Но ключевое слово «когда нужно»

Обратите внимание — никаких брандеров, никаких внезапных торпедных атак. Хотя и крейсер и Кореец держали под прицелом ТА на рейде. И это был корейский рейд, на нейтральность которого япы вообще облокотились, они там войска высадили. Но одно только наличие нейтральных кораблей европейских держав заставило Уриу отказаться от любых не согласованных инициативных пакостей на рейде

Кого это будет волновать? Инцидент есть инцидент

А что, размен транспортника на крейсер такая уж ненужная весчь?

Инициативных пакостей на рейде не было, потому что Руднев с него ушел, справедливо полагая, что на нейтральность «япы вообще облокотились«.

Правильно — никого не буде волновать. Военный корабль атакован не таким же военным кораблем, а гражданским судном с гражданской командой. В случае успеха весь цивилизованный мир будет этим гражданским морякам рукоплескать, а экзальтированные дамочки проливать слезы по трагической судьбе отважного японского капитана.

Сие предположение опровергается одним простым фактом — несмотря на вышедшее время ульттиматума, японцы не преследовали Варяг на рейде, когда он туда ушел.

Угумс И это пишет человек, всерьез претендующий на знание морского права…

Во-первых, некомбатант не может атаковать военный корабль. Ну нет у него такого права. А если он это делает, то он становится военным преступником. Про то, как военное право определяет статус партизан объяснять надо? А тут у нас еще и действия под чужим флагом….

Не могли бы конкретизировать — так Руднев вышел с рейда на бой или не вышел?

Угумс. И это как-то остановило наших партизан? Или я чего-то не знаю?

«Незаконный захват интернированного русского корабля в нейтральном порту вызвал большой резонанс в мире; правительствам Японии и Китая вручили ноты протеста. За «непринятие надлежащих мер» адмирала Са Чжен-бина отдали под суд, но Япония «Решительный» России так и не возвратила.«

Вышел. И?:)))

Как бы да. И это — захват разоруженного, который априори не мог сопротивляться и не создавал никому угрозы.

Вышел.И?;))) Это вы себя спрашиваете? А то у меня доступа в параллельную вселенную, где Варяг рейд не покинул, нет.

Как бы нейтральный порт, и как бы «облокотились». За ради эсминца. А у вас как бы приз поболее будет.

Это я Вас спрашиваю. Вы тут решили доказать, что Уриу готов был воевать на нейтральном рейде. Ну так доказывайте. И не забудьте ответить на вопрос, почему японские корабли не пошли добивать Варяга и корейца когда те отступили на рейд. Время, определенное ультиматумом давно прошло, так что Уриу вроде как был в своем праве — он же грозился устроить драку на рейде. Но не устроил. Почему?

Или в Вашей перпендикулярной вселенной Варяг и Кореец после боя на рейд не вернулись?

Готовность японцев оперировать на нейтральном рейде, я вам уже подтвердил. Или вы желаете утверждать, что истории с «Решительным» не было?

А Урио сам загнал себя в ловушку. Его условия были полностью выполнены. Преследование русских кораблей привело бы к бою на рейде уже по вине японцев. Причем с непредсказуемыми для них последствиями. И не столько политическими. Да и менталитет сработал. Достойный противник, даже проиграв, имеет право сам распорядиться своей жизнью. Вот ежели Варяг попробовал бы интернироваться, тогда вместо «Решительного» мы бы его вспоминали.

Простите, но выход Варяга не есть подтверждение готовности японцев воевать на рейде. Это как бы вообще совершенно разные вещи. Уриу утверждал, что готов воевать на рейде. Руднев поверил в это, особенно после разговоров с командирами нейтралов.

Товарищ Сухов, Вы такое слово — логика- слышали когда-нибудь? А что, если бы Варяг не вышел драться и японцы вошли на рейд — бой случился бы не по вине японцев? Тогда, уж простите, атака вернувшегося на рейд Варяга также не могла бы считаться виной японцев. Если считать что в бое на рейде будет виноват Варяг в случае его невыхода, то же будет верно и по его возвращении

Ну давайте исчо раз. Мне не тяжело.

В отличие от Руднева, я обладаю послезнанием. Для меня подтверждением готовности японцев плевать на нейтралитет порта, является реальный случай с «Решительным». У Руднева таких знаний нет. Но предполагать, что японцы могут нарушить международное право, он обязан. Ведь «Корейца» они накануне атаковали ДО объявления войны. То есть уже создали прецедент.

Если бы Варяг не покинул рейд, то произошедший бой с юридической точки зрения был бы на совести японцев. А вот с моральной — покрыл бы несмываемым позором РИФ. Трус не противник, она — смазка для меча. Но при всей личной хитрожопости и беспринципности, самураи не любят шиноби. так что после того как Варяг по ультиматуму вышел на безнадежный бой, его попытка добить на рейде не вызвала бы понимания у японского общества и покрыла бы несмываемым позором как Уриу, так и весь японский флот. Понимание всего этого японцы и продемонстрировали впоследствии.

«Увидев выходящие русские корабли, мы испытали радость и облегчение от того, что не придётся вести бой на якорной стоянке, где находились корабли иностранных держав. Мужественное решение командира «Варяга» позволило 4-му Боевому отряду не уронить нашу честь и заслуживает только благодарности»

Для меня подтверждением готовности японцев плевать на нейтралитет порта, является реальный случай с «Решительным». Ясно. То есть прямых доказательств готовности Уриу воевать на рейде Вы представить не можете, да это и немудрено. Вместо фактов Вы предлагаете Вашу личную гипотезу. Что ж, смею Вас заверить, гипотеза Ваша вполне логична, но вот Вам на рассмотрение другая. На самом деле, Уриу вполне мог вломиться на рейд Чемульпо и воевать там. Но…. Во-первых, Япония изначально приняла решение на самом высоком уровне, что она не будет уважать нейтралитет Кореи. А вот нейтралитет Китая она уважать собиралась, что опять же было зафиксировано на самом высоком уровне. История с Решительным была, как я понимаю, чистой воды самодеятельностью командиров на местах, она удалась и победителей не судят. Во-вторых, нейтралитет Кореи изначально был фикцией, которую не воспринимали всерьез ни Япония ни Россия, ни Англия, ни другие державы и, по всей видимости , ни сама Корея. То есть у Японии для действий на рейде Чемульпо изначально были развязаны руки. Но, несмотря на столь весомое «во-вторых», японцы не рискнули атаковать русские корабли, не поставив предварительно в известность о своих планах командиров боевых кораблей нейтральных стран. Причем это уведомление было ими произведено до предъявления ультиматума Рудневу. И вот что интересно — в… Подробнее »

Любите же вы, Андрей, мыслью по древу растекаться;) Объем текста большой, при смысловой нагрузке не соответствующей объему. Увы. Согласно приведенной в этом тексте лично вами же информации, в случае невыхода Варяга с рейда, он был бы в любом случае атакован на нем. Не артиллерийским огнем, так торпедами. Этот приказ имел место до боя с Варягом. Посему высказывать версии о действиях самураев ПОСЛЕ боя, я имею полное право. Узнать же, был бы реализован первоначальный замысел ночной торпедной атаки, на ВЕРНУВШИЙСЯ из боя русский крейсер, я не имею возможности по уже озвученным причинам. Ваших возможностей я не знаю. А по сему предпочитаю считать адмирала Уриу человеком чести. То есть вы, по большому счету, толкли воду в ступе. Ну тут уже каждому свое. То что японцы не собирались нарушать нейтралитет Китая, это их личная проблема. А захват «Решительного» свершившийся факт. Атака под чужим флагом — да, пиратство. Но увы, ваш корабль атакует транспортное судно именно под японским флагом. При этом иностранным судам, о которых вы так страстно печетесь, это судно никакого вреда не наносит. Скорее открывающие огонь по любому подозрительному судну русские корабли будут обвинены в нарушении международных норм. И говоря вашими словами, пусть атака транспортники и была «чистой воды самодеятельностью командиров на… Подробнее »

Таки мысью по древу —

Мысь она ж типа белка… (Паки-паки… Иже херувимы)

То есть Вы хотите сказать, что таран военного корабля в акватории порта — это такое ерундовое в исполнении действие, ничем не угрожающее нейтралам? Ну-ну.

Нет, по Харламову оно поднимает флаг только во время атаки. А до того следует под юнионджеком.

Мне, в данном случае, нужно было дать исчерпывающую информацию для читателей нашего небольшого диспута.

В том, что Вы будете продолжать стоять на своем я и не сомневался. Так что не следует воспринимать этот коммент, как адресованный Вам.

именно поэтому я и предложил случайный таран

Встречный вопрос;) Таки ви считате, что ночная торпедная атака действие «ничем не угрожающее нейтралам? Ну-ну.«.

Вам как специалисту по военно-морской истории наверняка знакомы эти события: » … В ответ на сигнал крейсера Дитмерс отдал приказ сбросить маскировку, поднять вместо голландского флага флаг Кригсмарине и открыть огонь из всех орудий и торпедных аппаратов. …».

Если бы вы старались донести исчерпывающую информацию до читателей, то не стали бы разбавлять короткую цитату из приказа Уриу своим обширнейшим переводом. Переживаете, что читающие не правильно поймут-с? Правильно переживаете;)

Во-первых, все же вечерняя, во-вторых, дальность мин легко выставлялась на 600 м, так что зацепить нейтрала стреляя с 2-3 кабельтов было практически нереально. В-третьих это была крайняя мера, которую Уриу оттянул до последнего

Да. И мне известно, что данные события случились в годы ВМВ, когда Германия совершенно облокотилась на правила морской войны, посему приравнивать данный эпизод к РЯВ немножко неправильно.

Я это делаю, как считаю нужным. Обычно жалобы поступают исключительно от оппонентов:)))

Ну так и тут вообще день;) И транспорт начинает таран не от Северного полюса;) Да и не помню, чтобы в фанфике дымили где-то рядом корабли Того. так что и тут мера крайняя;)

Бой «Сиднея» и «Корморана» породил дискуссию исключительно из-за момента открытия огня — до поднятия флага Кригсмарине или после. А не сам факт использования рейдером нейтрального флага. Стыдно не знать такого.

Повторяю — ВМВ. Эпоха использования кораблей-ловушек, вооружённых гражданских транспортов и т.д.

Угу. Только вот для тарана надо хоть чуть разогнаться, а то будет не таран а навал, после него и таранящий может потерять управление, протараненного может сорвать с якоря, отчего тот сам может на кого-то навалиться, там возможно все вплоть до детонации боеприпасов. А корабли в порту стоят чуточку ближе, чем Варяг и нейтралы на рейде Чемульпо.

Грустно-то как.

HMS Kingfisher (1675) был специально разработан для противодействия атакам берберских пиратов на Средиземноморье. Замаскированный под торговое судно, он прятал пушки за фальшь-панелями. Кроме того корабль был оснащён различными средствами изменения внешнего вида.

Поближе будет РОПиТовский пароход «Великий князь Константин». Перечислять все вооруженные бывшие пароходы 19-20 веков весьма объемно. Немцы в качестве рейдеров ПМВ даже парусные барки использовали;)

«… надо хоть чуть-чуть разогнаться. …» Мне показалось, или японец таки уже двигался с некоторой скоростью? То есть уже «чуть-чуть разогнался»;)

Тысяча Шестьсот Семьдесят Пятый Год. Да еще и не для войны, а для противодействия пиратам.

Вы еще викингов в пример приведите.

Вам показалось, что судно, идущее самым малым в порту (там не газуют), да еще после резкого разворота может уверенно затаранить военный корабль гарантируя тому повреждения, несовместимые с походом и боем

Повторю — эпоха использования кораблей-ловушек отнюдь не эксклюзив ВМВ

Безопасная скорость в порту около 4 узлов. Потопить может и не потопит, а хода лишит запросто.

Да, широко их использовали британцы в ПМВ. Секретно:))) Как известно, джентльмен — это тот кто не попадается.

Потопить — в любом случае не потопит, а хода может лишить, может — не лишить, и даже до 4 узлов надо разогнаться, потому что любой резкий маневр, как изменение курса, сильно роняет скорость

случаем не тот ли, кто сказал так:

а если судно под Юнион Джеком идет не 4, а 9, что именно наши сделают? шмальнут в него? ой, сомневаюсь

Инщаллах

а что ему было делать? стать причиной аршинных заголовков по всем у миру типа:

«трусливые гады вынудили японцев воевать на рейде и стали причиной туевой хучи ущерба нейтралам и нескольких случайных жертв — взыскать персонально с Руднева каждый доллар, фунт, франк … !»

а зачем? если варяг не взорвется, а утонет на мелководье, то у японцев было два варианта:

1.

все идет по плану и через пару лет он бороздит моря под флагом с восходящим солнцем

2.

все идет не по плану и тогда его несложно доломать до состояния, когда дешевле и проще построить новый

Поздравляю, шмелев. Вы только что пришли к выводу, что японцы не собирались воевать на рейде, потому что это было не в их интересах.

Читаем, с чего начался спор:)))))

так Варяг же тонуть собирался — вот и не было в их интересах

вот если бы он собирался отсиживаться за нейтралами — тогда …

зы

зачем топить, если почти наверняка можно затрофеить так или иначе?

Процитируйте пожалуйста рапорт с любого японского корабля, в котором утверждалось бы что Варяг собирался тонуть.

а может процитировать рапорт с японских кораблей, что не было судоходного канала между Чемульпо и Кронштадтом, коим Варяг мог сбежать?

что, так было непонятно, что он

-или будет взорван (плохо)

-или будет затоплен (хорошо)

-или придется его топить (плохо)?

готов признать свою вину в том, что не изложил мысль таким образом: «Японцы порадовались бы получению с минимальными усилиями трофея, потому, учитывая высокую вероятность самозатопления Варяга, никуда не спешили, в чем оказались правы»

угу, аж на целях 12 часов :)))

Неужели? И что же случилось потом? Японцы вошли на рейд, и всех убили?

Жгите шмелев:)))

с моментом сопротивления ничего не случилось, Победа была спроектирована отлично, ибо

в отличие от Пересвета именно ее корпус впервые в России считали как двутавровую балку, а не как брусв ее корпусе воплотились передовые достижения инженерного искусстванет, так скучно, надо бы придумать красивое противодействие

что «совершенно логичные предположения» нашего руководства в период РЯВ таковыми не оказались

а единственное что могло на русской эскадре в 1904 году начать бычить на пароход под Юнион Джеком который (пока) просто идет мимо в акватории нейтрального Шанхая — енот с пулеметом Максима

тут, да, спору нет! дело будет так:

на британском угольщике «Clampherdown» на вахте были старпом из Северной Шотландии и рулевой из Западного Уэльса, единственное общее слово в их словарном запасе «fuck» они произносили сильно по разному и не могли вычленить в общем потоке речи, потому имело место некоторое недопонимание,

а дальше стандартно:

«ууу!-ээй!-ааа!-бабах!-ять!-дыдыщ …

мужики, сорян, мы не нарочно, больше не будем, честное слово, чтобы не так обидно было, держите пол-литра»

Японцы знали, что русский флот рано или поздно будет прорываться во Владивосток?

Знали

Японцы понимали, что наши корабли вполне могут зайти в Шанхай или Циндао для пополнения запасов того же угля?

Знали , тем более что некоторое количество угля там можно было купить и не делая запасов заблаговременно. И разведку туда гоняли потом.

Японцы придумали какую-то дичь с диверсиями в нейтральных портах с таранами боевых кораблей?

Нет. Единственно, на что их хватило — это попытка захватить разоружившийся корабль (Решительный)

Исторично ли предположить, что в АИ будет то же самое, то есть никакой дичи с брандерами не будет?

Да.

Стоит ли всерьез воспринимать очередные рассуждения шмелёва о енотах с пулеметами?

Не думаю:)))))

как в анекдоте:

«а наши разведчик что сейчас делают? почему народ ничего не знает про их подвиги?»

разберем:

допустим японцы придумали какую-то дичь с диверсиями в нейтральных портах, с тем же тротилом в угле, и? ради КОГО им было раскрывать эти карты в реальной истории?

а ради альтернативы АиЧ — самое оно.

и только АиЧ точно знает, если он не знает про вражеского разведчика, то его нет и быть не может

а, ну, да, первая же дичь с диверсиями и привет альтернативе

почему?

потому что по общему правилу «каждое действие рождает противодействие», а тут мы меняем образ действий, а они нет, збс 😉

продолжу комментарий:

как только русский корабль в 1904 году посмеет допустить

бросок окурканедружественные действия в сторону Юнион Джека в нейтральном порту, будет следующее:1.

вся наглоязычная пресса извизжится на тему, что таран стал следствием действий русских варваров

2.

под восторг общественности, требующей обуздать взбесившегося медведя,

бандеровцам отгрузят хаймарсыяпонцам продадут Вакандо, Оккупанто и еще всего дофига, мотивировав свои действия «репрессалиями» (действия вне конвенции, направленные вторым нарушающим на понуждение соблюдать конвенцию первого нарушившего)3.

парламент догонит и добавит денюжки еще на десяток Дредноутов, чтобы можно было

отгрузить бандеровцам также абрамсыи дальше поддерживать друзейКоллеги нужно кому объяснять, почему шмелев, как обычно, несет редкостную чушь?

Мне пожалуйста обьясните —

Зачем Вы вообще поддерживаете тему?

Какой смысл так горячо обсуждать непредсказуемое где каждый последующий момент дробит перспективу на сотни вариантов?

А то невольно закрадывается подозрение что читаешь переписку человека с самим собою…

Вы на это не способны 🙂 уже попытались с моментом сопротивления сечения и

поимели …обманули сами себя в … как Вы наивно тешите себя иллюзией всего двукратным превышением мнимой экономии фактическими потерямиХи-хи… Кажется есть продолжение фанфика. «После тарана «Пересвета», погружающийся пароход, с британским названием и с британским же портом приписки, но под японским торговым флагом, стал отходить на фарватер, что бы затонув, затруднить выход из Шанхая русским кораблям. И в этот момент его стала обстреливать дежурная 75-мм. пушка. Что бы остановить пароход. Но, по несчастью, первые её выстрелы прошли над палубой это тонущего парохода. И попали, как в британского купца, стоящего у стенки Международного сеттльмента, так и стали попадать в здание принадлежавшее поданным Британии. Что тут же вызвало ответный огонь стоявшего в порту британского стационера. И ответную беспорядочную стрельбу с кораблей русской эскадры. В том числе, и одним орудием главного калибра, выстрелила «Бородино» «Победа». И по иронии судьбы новейшая, тонкостенная, из отличной стали, снаряженная повышенным зарядом пироксилина, бомба попала в в этот британский шлюп. И… Она, к величайшему сожалению, взорвалась. Моментально превратив место где стоял колониальный шлюп в огромное облако огня, дыма и пара. И когда облако опало, тоа на этом месте ничего не было. В результате разразился международный скандал. А на рейде Шанхая стали собираться корабли британской Китайской станции. В город из Вен-Хай-Вэя прибыл китайский колониальный полк британской армии. А России был предъявлен ультиматум, разоружить все свои корабли в порту… Подробнее »

Уважаемый коллега, а как насчет вот этого?

т.е. японских корабль под торговым (ТОРГОВЫМ) флагом, ударил русский боевой корабль, причем проигнорировав предупредительные выстрелы, а потом еще и решил топиться на реде. Другими словами, японское судно нарушило все нормы войны, и является преступным. Что касается британского корабля — то на войне, как на войне (напомню, что английских рыболовов обстреляли), и да это можно компенсировать.

Но, вот то что воющая страна может в нейтральном порту, купить судно, совершить акт агрессии, и все это спустить на тормазах…. Ну что же, тогда прецендент создан при отличнейший

А как по японски называется захват торговых судов за четыре дня до начала боевых действий, блокада стационеров в нейтральном порту, нападение сначала миноносцами, а потом всем флотом, на корабли противной стороны, до объявления войны, а потом, когда противная сторона после этого всего объявляет войну, назвать эту сторону агрессором? Вы не поверите, но по японским военным понятиям, это военная хитрость. Ещё вопросы, по японским понятиям, есть?

А потом где вы тут видели нападение японцев на русских. Просто, в нейтральном порту, произошло столкновение в результате аварии рулевого управления\ошибки рулевого\неправильно отданной команды(ненужное зачеркнуть), после чего торговое судно, с некомбатантами на борту, подвёрглось обстрелу. В результате чего затонуло.

Дурацкий вопрос, какую версию, из озвученных, мою, или вашу, примут, при рассмотрении, за основную? И второй дурацкий вопрос, где вы тут видели нападение с японской стороны? С их стороны не прозвучало ни одного выстрела.

Партизан ВОВ такая постановка вопроса как-то не останавливала.

Кроме того женевская конвенция 1864 года предусматривала в качестве комбатантов и лиц не включенных в состав регулярной армии. Кроме того экипаж транспорта запросто мог входить в состав ВМС Японии и носить соответствующую форму. Торговый флаг перед атакой был поднят японский, то есть корабль явственно обозначил свою принадлежность к державе противника.

https://studfile.net/preview/16472509/page:9/

ахахаха, +100500

Как раз способен, а по сопротивлению не убедил я только Вас. Но столь неблагодарной задачи я себе и не ставил — для очистки совести объяснил где Вы неправы, и будет с Вас

лишь бы сами верили 🙂

Видите ли, шмелев, есть человек, который вполне может нас рассудить. Зовут его Рафаил Михайлович Мельников. Безусловно, к нему, как к историку есть много вопросов. Но вот как кораблестроителю, ему вполне можно доверять, ибо это его специальность.

Я так подозреваю, что считать тот же эквивалентный брус Мельников умел немного лучше Вашего. А он писал:

Ну, а согласно Вашим «расчетам» такое решение должно было лишь увеличить перегрузку корабля.

Уважаемый Андрей. Эквивалентный брус — это прочность корпусных конструкций. Остойчивость — это метацентрическая высота. Изменение высоты жилой палубы, уменьшает как просто вес корпусных конструкций, так и изменяет «возвышение метацентра над центром тяжести плавающего тела.»

вот только не надо, умоляю Вас, смешивать две вещи: 1. факты 2. способы объяснения таковых разберем чуть подробнее и совсем просто: 1. Победа была легче, но на ее прочность никто не жаловался, даже наоборот, тут Вы полностью правы, вопросов быть не может 2. вопросы и даже негодование возникли из-за объяснения фактов облегчения корпуса, разберем совсем простыми словами: 2.1. берем линейку, например (деревянную, металлическую, пластмассовую) и пытаемся ее немного согнуть сначала по плоскости, что совсем не трудно, а потом по ребру, что не получится вообще вопрос: почему так происходит, если площадь сечения остается неизменной? ответ: да потому, что сопротивление изгибу зависит от произведения площади сечения на высоту в степени, то есть, упрощенно говоря, при неизменной площади сечения (в отношении корпуса корабля — связей) сопротивление изгибу кардинально меняется с изменением расстояния точек сечения от нейтральной оси, то есть, чем выше относительно оси сгиба балка, корпус корабля или любая другая деталь, тем лучше сопротивляется при неизменном сечении 2.2. при некоторых упрощениях можно сказать, что сопротивление изгибу корпуса корабля растет в геометрической прогрессии (возводится в степень) с увеличением его высоты, а также снижается в геометрической прогрессии с уменьшением его высоты, также при некоторых упрощениях можно сказать, что вес корпуса корабля растет в арифметической прогрессии… Подробнее »

продолжу комментарий

рассмотрим площади

квадратного сечения = ребро во второй степени

и прямоугольного сечения = ширина * высота

тогда момент инерции

квадратного сечения = ребро в четвертой степени /12

а прямоугольного сечения = ширина * высота в третьей степени / 12

тогда момент сопротивления

квадратного сечения = ребро в третьей степени /6

а прямоугольного сечения = ширина * высота во второй степени / 6

и сделаем вывод:

если уменьшить высоту сечения, то заикнемся увеличивать ширину для сохранения равной прочности

извините за некоторую многословность, думаю, для тех то не имеет времени или желания собирать ветку спора по куче комментариев надо сделать небольшое пояснение в ходе дискуссии прозвучал тезис, что при снижении высоты борта можно было потратить экономию веса корпуса за счет высоты борта на усиление продольных связей, тем самым восстановив его прочность также прозвучал тезис о том, что при нехватке усиления продольных связей за счет высоты борта всегда можно отщипнуть от экономии на барбетах и прочих трапах внутри корпуса в ответ отвечаем: во-первых, обшивка борта вообще-то тоже является составной частью сечения балки, потому первый тезис совсем мимо во-вторых, пример с шириной и высотой балки математически показывает, что заикнешься компенсировать (точнее как, в принципе компенсировать можно, бросив максимум веса на верхнюю палубу и связи у нее, но смысл этим заниматься?) в-третьих, расчетом по методике согласно указанному АиЧ учебнику экономия высоты корпуса для 10 килотонного корабля в 200 тонн от 4 000 тонн общего веса корпуса, при сохранении длины заставляет снизить водоизмещение на 2 000 тонн для обеспечения неизменного усилия в точке верхней палубы (а эти 2 000 тонн надо искать по принципу «крутись как хочешь, теща, через два часа похороны» с учетом того, что еще и К пропорциональности надо как-то сохранить… Подробнее »

Коллега, при всем почтении, сугубо ИМХО, вы сейчас заняты….странным делом))..

Я б даже сказал, весьма странным :wpds_smile: . Что отнюдь не уменьшает почтение и вызывает лютую зависть и осознание собственного несовершенства :wpds_smile: , но, тем не менее….

Вот-вот..

А что мне? Альтернатива написана, давно и полностью, выкладывать ее все равно надо частями, могу развлечься немного:)))

С уважением, Андрей

Разве что так)). Тут один персонаж что-то про макивары писал))…. Если в этом плане — то да, вполне себе :wpds_wink: .

А то я было подумал, что вы хотите «краткий курс», правда, не той самой истории)), коллеге изложить. Его и очно не все вкуривают)))

++++++++++

А ведь Того правильно думал, что русские пару месяцев будут не боеспособны. После боя в Жёлтом море, вернувшиеся в П-А корабли восстановили боеспособность только к октябрю. Японцы на месяц раньше. Так что, ну уж очень оптимистичненько, тут всё выходит.

В нашей реальности корабли после боя 28 июля восстановили свою боеспособность 20 августа, о чем есть свидетельство Кутейникова. Но, конечно, что может знать какой-то там судостроитель, лично принимавший участие в ремонте эскадры в сравнении с несравненным Игорем Харламовым:))))

Ех, вышли бы опять… (как вы предлагали) Вот две картинки, первая из реала, а вторая- если не разбежались, а все возвратились в Артур.

Орудия «вылетали» не только у японцев. Тот же «Пересвет» имел после боя в Жёлтом море, на 18 августа, три орудия ГК. Из четырёх.

Да и вообще полное восстановление кораблей в П-А было невозможно. Тот же Севастополь ходил «косой и хромой» до бухты Белого Волка. А полностью исправили «Цесаревич», после повреждений полученных в первую ночь войны, уже после её окончания.

Пушки и станки показали себя недостаточно прочными. У многих 6 дм пушек отлетали дула. Подъемные механизмы постоянно сдавали, их зубчатые дуги гнулись и ломались. Компрессоры, накатники и разные детали станков часто портились. В результате, к вечеру 28 июля, большая часть пушек на всех кораблях эскадры была выведена из строя … Замечу только, что большинство дефектов было такого характера, что в порту пушки скоро приводились в порядок …

Кутейников, стр. 148

Только вот все японские орудия вышли из строя по техническим причинам, а в ствол 254-мм орудия Пересвета залетел 57-мм снаряд. И единственное орудие ГК, которое вышло у нас из строя — это пушка Севастополя, крякнувшая при стрельбе на дальние дистанции ещё до боя при Шантунге.

По крайней мере все поврежденные в бою башни ГК вернули в строй.

++++++++++

Андрей, с «Богатырем»не перебор ли? По количеству кораблей с нашей стороны на данный момент больше погибших и вышедших из строя, Того и в реале такого не снилось.

Я думаю, все же нет, с учетом общего сальдо потерь. И я стараюсь не забирать достижения японцев, а Баян таки на мине подорвался в РИ. Тут его место забирает Богатырь

С уважением, Андрей

У Того весьма прилично сократилось количество капитальных кораблей. В майском бою потоплены три из шести броненосцев. А также сгинул большой броненосный крейсер. В реальности у русских успехи были, как бы не в два раза меньше, чем в АИ Андрея. К тому добавим, что на «Fuji» и «Shikishima» в реальности разменяли полдюжины (!) броненосцев утопших в Порт-Артуре и крейсер-рейдер «Рюрик». Здесь пока только один бронекрейсер, да четыре броненосца, три из которых устарели ещё до спуска на воду. Не так и плохо

Два, сэр:))) 15 июня разменяли Севастополь и Полтаву на Якумо и Асаму

Еще в Реале Цесарь самовыпилился из войны в догонку к упомянутой выше «полудюжине» …

и наши бронепалубники 1й ТОЭ в полном составе ..

Всеж (за вычетом недобитого Цесаря) Андрей чутка подыгрывает нашим —

если и избавляется бесповоротно то только от старья…

Три устаревших, на уровне мировых образцов того времени. А то что не добирали в скорости это все зависело от степени квалификации рабочих на ремонтных работах и степени подготовки машинных команд. Сравнение по Потемкину и Трем Святителям. Как они ходили до 1906 г. и спустя 10 лет, вижимали из машин больше чем на сдаточных испытаниях. Когда перестали экономить на подготовке экипажей, что артиллеристов, что команд КМУ, так и результаты стали другие.

Вы посчитайте количество погибших легких крейсеров.

Но тут есть оговорка в тексте, «нужны месяцы». Наверное самый главный приз АИ это Порт-Артур, который останется за нами. Не думаю что Андрей отдаст в качестве трофея «Богатырь» японцам или утопит его.

не…

Не отдаст — там еще и Цесарь ремонта ждет)))

Да и нафига японцам тот Пртур без эскадры?

Армия Ноги позарез нужна для наступления в других местах — они б мож и Харбин бы взяли…

Так то в Реале выходит вполне выгодный размен —

1я ТОЭ и Пртур ….

на Харбин и 2 ЭБРа

Хм… Армия Ноги в битве под Ляояном? Очень интересная для японцев альтернативка.

А то с чего бы Ноги руки на себя наложил?

Про Полтавы Вы пожалуй преувеличили — как проект они конечно выделяются отличным вооружением (для своего времени) а по факту на этом их достоинства исчерпываются и вылезают недостатки обусловленные экономией на ВИ и технологической отсталостью по части производства движков…

Соотношение потерь в этой Альтернативе более чем выгодно для РИ….

++++

Польза очевидна- уцелеть до соединения с 2 ТоЕ. А «помогать Порт-Артуру» не цель войны, а средство. Если просто «сидеть и помогать», то лучше уходить. А если из Артура шастать из ЖМ, то да, Артур лучше как база.

У вас мощные крейсера, думал пуститесь в «пиратство» в ЖМ… 🙂 (раньше начал такую альтернативу, но забросил 2 часть- лит. таланта нет((

Кстати нельзя ли из Шанхая продолжить с угольщиками на запад… чую что то такое))

вангую, все закончится победой при Цусиме 2 ТОЭ, где результат будет обеспечен лучшими снарядами русского флота

+++

Всё это безусловно хорошо, почтенный коллега, но нет ли риска, что ублюдки наглосаксы устроят нам в самый неподходящий момент облом с «заранее заказанным» углем?

Нет, уважаемый коллега, такого риска я не вижу. Что интересно, даже когда британцы вмешались и немецкие угольщики отказались сопровождать 2ТОЭ от Мадагаскара, уголь для дальнейшего движения вполне можно было изыскать — полную блокаду бриты наложили на продажу угля уже позднее, когда эскадра шла индийским океаном. А тут… Собственно, даже сообразить, что уголь закупается для русских кораблей будет не так легко, если осуществить его приобретение через посредников.

хочется конкретики хитрой маскировки:

вариант 1 — делаем заранее:

1.

закупили уголь, свалили — никуда не везем

2.

пригнали пароходы-угольщики, загрузили, никуда не плывем

=

мудрено что-то заподозрить

вариант 2 — делаем в последний момент:

1.

кто-то что-то не привез, не догрузил, не доплыл

2.

эскадра задержалась почему-то и мы переходим в вариант 1

шмелев, там никакой хитрой маскировки не надо.

Русские представители обращаются к китайским торговым компаниям и передают им деньги. Затем китайские компании закупают уголь/фрахтуют угольщики, в те годы информационная прозрачность околонулевая, так что не то, что сопоставить закуп потребностям русской эскадры, но даже выявить сам факт сделки для японцев и британцев — задача очень непростая. Затем угольщики незадолго до прорыва и к определенной дате приходят в Шантунг. Если не будут заходить в порт, чтобы не светить декларациями, там даже не будут знать что пришло немало угля. А если даже зайдут, то информатору надо ещё сообразить, что транспорты нескольких компаний привезли как-то много угля, и это подозрительно.

Допустим, информаторы все же узнали и сообщили японцам. Дальше-то что? Их главные силы как стояли у Эллиот, так и будут стоять, защищая Дальний. Пока русская эскадра в Артуре, японцы не могут никуда идти.

красиво, но противоречит суровой реальности

1.

угольщики не таксисты — толпой у кафе не стоят, просто так взять и насобирать в любой момент не факт, что получится

2.

договор фрахта предусматривает точные место и период погрузки, например, в Шанхае с 10.07 по 05.07.1904, а также точные место и период выгрузки, например, в Маниле с 12.07.1904 по 16.07.1904

можно предложить им за 1000% стоимости поменять маршрут с Манилы на «поболтаться у Шантунга», можно, конечно, когда «Ллойд» каждый за лямку фунтов застрахует, а тот застрахует по результатам консультаций в Адмиралтействе

Шо бы Ви таки знали о суровой реальности.

Вот уж не знал, что для семи крупных кораблей, даже с миноносцами, у которых ну вот точно какое-то количество угля будет с собой, нужна толпа угольщиков

Да, да, в контракте с германскими угольщиками, сопровождавшими 2ТОЭ так и было прописано — точные координаты каждой погрузки в море. И время:)))))

так нет, но им было сразу понятно, на что именно они подписываются, не сомневаюсь, что и вот это условие было соблюдено

можно заменить «адмиралти» на «адмиралитет», а также «сосайте» на «гезельшафт», но это при большом везении

АЖПИ.

Судя по безумию хейтеров, в результате получается вполне себе качественное Литературное Произведение.

Увы…

Категорически нехватат….

главного герроя)))

И… Романтической линии…

И блин… за политику —

Чисто поддержать традицию трех составных частей и прочего триединства….

Ну, все же эта АИ не задумывалась, как книга. А книга будет, но… это уже совсем другая АИ-история

будет интересно! с нетерпением ждем