Как бы выглядел мир если бы конфедераты победили в гражданской войне. Южный Триумф. Часть 5. Пауки в банке

Успешность взятия социалистами столь многих стран во многом была обусловлена негласным соглашением между красными различных оттенков, сумевших временно преодолеть свои разногласия ради главной цели. В России это стало возможным из-за относительно ранней смерти Ленина: сумевшего разработать теорию марксизма-ленинизма, но не успевшего как следует применить ее на практике. Более-менее верных приверженцев Ленина объединил Яков Свердлов, однако в отличие от вождя он не стал окончательно рвать с меньшевистским крылом РСДРП, так как не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы взять полную ответственность за социалистическую революцию. К тому же между «ленинцами» вскоре также произошел раскол: из них выделились «троцкисты», ставшие своего рода центром и одновременно связующим звеном между «правым» и «левым» крылом партии. Точно также им получилось вступить в коалицию с «эсерами», «анархистами» и даже некоторыми партиями условных «левоцентристов». Глядя на русский опыт аналогично поступили и социалисты в других странах.

Однако, после столь, казалось бы, убедительной победы все прежние разногласия выползли на первый план. Более того, на идеологические разногласия легли межэтнические и межгосударственные противоречия тех стран, на месте которых образовались «Коммуны».

Первым «межсоциалистическим» конфликтом стал «Эльзасский кризис». Падение Германской Империи сопровождалось провозглашением коммун в бывших королевствах, герцогствах и вольных городах. Позже все эти разрозненные Коммуны объединились в единую социалистическую республику – кроме Эльзаса. Образовавшаяся там еще в конце 1916-го Эльзасская Коммуна тяготела к Франции, нежели к Германии – причем не сколько по принципу этнической или там языковой близости, сколько потому, что во Французской Коммуне тон задавали относительно умеренные реформисты во главе с Жаном Жоресом, заключившие союз с Партией социалистов-радикалов. В Германии же тон задавали упертые марксисты, наиболее близкие по взглядам к российским «свердловцам» во главе с( добавим немного детерминизма) Карлом Либкнехтом и Эрнстом Никишем. Созданная ими Коммуна отличалась повышенной агрессивностью и склонностью к экспансии, что многим позволяло говорить об унаследованном Германской Коммуной «духе прусского милитаризма». Внутри же самой Германии установление коммунистической власти сопровождалось массовыми расстрелами, арестами и экспроприацией зажиточных граждан, а также всех, кого новая власть отнесла к «контрреволюционерам».

25 февраля 1917 в Эльзасе прошел референдум, где большинство высказалось за присоединение к Франции. Красный Берлин не признал итоги референдума и отверг предложение французов вынести вопрос для урегулирования в Международное социалистическое бюро. Уже 18 марта 1917 года Германская Красная Армия вторглась в Эльзас, разгромив тамошнюю Коммуну. На защиту Эльзаса выдвинулась армия революционной Франции и уже в скором времени на франко-германской границе заполыхала новая война, еще более ожесточенная, нежели «империалистическая». К тому времени в руководстве Французской Коммуны к власти, оттеснив Жореса, пришли марксистские ортодоксы, во главе с Марселем Кашеном. На ожесточенность боевых действий это, впрочем, никак не повлияло, скорей наоборот.

В войну вскоре вмешалась и Бельгия –вернее Брюссельская Коммуна, выступившая на стороне Германии. Обе Коммуны также начали интервенцию в Нидерланды где все еще держалось королевское правительство. Параллельно Германия также вторглась и в Венскую Коммуну, где заправляли чуть более умеренные социалисты во главе с Карлом Каутским. В эту драку вскоре вмешалась и венгерская Коммуна, поддержавшая австрийцев и выступавшая за создание Дунайской Социалистической Федерации. В свою очередь, за немцев выступили словаки и чехи, опасавшиеся учреждения «Великой Венгрии» на социалистических началах.

Все это сопровождалось усилением репрессий во всех коммунистических государствах, все более ширящейся волне расстрелов, арестов и экспроприаций. Все это породило ответное сопротивление, которое не преминули использовать разные контрреволюционеры. В ночь 30 апреля 1917, накануне празднования Первого мая, в Нанте были вырезан весь актив местной Коммуны. Это стало сигналом к всеобщему восстанию на северо-западе Франции – британцы, выведя войска еще в декабре 1916-го, оставили разветвленную агентуру, заботливо выращивающую сопротивление коммунистам. В первых числах июля в Нормандии, при поддержке Британии. высадился десант «Французской имперской армии» во главе с Альбером Бонапартом, сыном Эжена Бонапарта и принцессы Беатрисы Великобританской, принявшим титул Наполеона Пятого.

На юге Франции также ширилось сопротивление подпитываемое Испанией и Италией, оккупировавшей родовые земли Савойской династии, а также Корсику, превратившуюся в фактически независимое государство.

На фоне интервенции Французская и Германская Коммуна заключили перемирие, однако противоречия между двумя социалистическими государствами никуда не делись. Германия все же оккупировала Австрию, но столкнулась с антикоммунистическим сопротивлением в Альпах, состоявшим из местных религиозных крестьян, во главе с бывшими офицерами австро-венгерской армии и активно поддерживаемыми Италией. В Румынии и «Иллирийском Королевстве» скапливалась венгерская контрреволюция, ожидавшая своего часа.

Разворачивалось сопротивление и в Германии, умело поддерживаемое из Британии и Швеции, где также собирались свои контрреволюционные армии. В июле 1917 года вспыхнуло восстание в бывшем Ганновере, объявившем о выходе из Германской Коммуны и воссоздании Королевства Ганновер. На трон был приглашен Эрнст Август II Ганноверский.

К востоку простиралась Польская Коммуна, выдвинувшая ряд территориальных претензий к Германии – впрочем, Германия не осталась в долгу, выкатив встречные претензии. В самой Польше боролись две социалистические фракции – троцкистско-свердловский блок под председательством Феликса Дзержинского и социал-националистический блок во главе с Енджеем Морачевским. Существовала еще и третья сила, одинаково враждебная двум вышеназванным – формируемая в Румынии «Польская освободительная армия», представляющая собой разношерстную смесь из шляхты, клерикалов, несоциалистических националистов и зажиточного крестьянства. Лидерами этой группы, активно поддерживаемой Румынией и Италией, стали Роман Дмовский и Евстафий Сапега. Все три фракции могли отчаянно враждовать в вопросе о внутренней политике,- но были практически едины в позиции о политике внешней, мечтая о присоединении Словакии, Литвы, Беларуси, большей части Украины, а также ряда германских земель. Таким образом, коммунистическая Польша сразу же встала в оппозицию Германской, Венгерской, Российской, Украинской и Прибалтийской коммунам.

Впрочем, у последних трех также не наблюдалось порядка. В Прибалтике межсоциалистические противоречия переплетались с противоречиями национальными – между немцами, русскими, поляками, евреями, литовцами, латышами и эстонцами. Формировались и свое антикоммунистическое сопротивление, поддерживаемое Швецией и Финляндией.

Росло напряжение и между Российской и Украинской Коммунами. Первая управлялась более-менее устойчивым блоком всех трех социал-демократических фракций (хотя между ними также начинались трения, усугубляемые разной степенью представительства этих партий в регионах), то Украина управлялась блоком эсеров (обеих фракций), анархистов и влившихся в их состав левых националистов. Идеологические разногласия усугублялись территориальными претензиями, а также лютым антисемитизмом украинского руководства, превзошедшим даже антисемитизм русско-румынских белогвардейцев. Отношения между Коммунами портились с каждым днем и дело стремительно скатывалось к войне, тогда как на территории России и Украины уже поднималось разношерстное сопротивление.

Украина претендовала и на Кубань, но тут ее интересы сталкивались с интересами как России, так и Закавказской Коммуны, претендовавшей на весь Кавказ. В самом Закавказье также шли напряженные интриги – против грузинских «мартовцев» и правых эсеров, доминировавших в политической жизни Коммуны, интриговали армянские левые националисты, состоявшие с грузинами во вынужденном союзе. Азербайджанцы же вообще слабо прониклись социалистической идеологией – активные политические организации этого народа придерживались национал-пантюркистских, либо клерикальных позиций опираясь соответственно на Турцию или Иран и ведя борьбу за полное свержение Коммуны. Временами с ними блокировались не-социалистические националисты Грузии и Армении, несмотря не все межнациональные противоречия.

Туркестанская Коммуна и вовсе существовала больше на бумаге: слабость политической опоры у любых социалистов региона, сильные позиции местных феодалов и мулл, активная их поддержка из-за рубежа делали позиции коммунистов здесь крайне шаткими. На плаву они держались лишь благодаря разрозненности выступавших против них сил да постоянным компромиссам с ними.

На период 1917-1920 гг старый и новый мир застыли в шатком равновесии: у социалистов, одолеваемых нарастающими противоречиями, уже не хватало сил, чтобы окончательно утвердить в Европе коммунистический строй, но и у их противников не хватало сил, чтобы перейти в решительное контрнаступление. Требовалась сила извне, увесистая гиря, что, будучи брошенной в нужный момент, перевесила бы чашу весов на ту или иную сторону. И таковой силой, как и в РИ, могла быть только Америка. Однако сейчас, спустя почти полвека после развилки Новый Свет представлял собой качественно иную картину, в сравнении с известным нам миром.

Вкратце рассмотрим бывшие Соединенные Штаты после Гражданской войны.

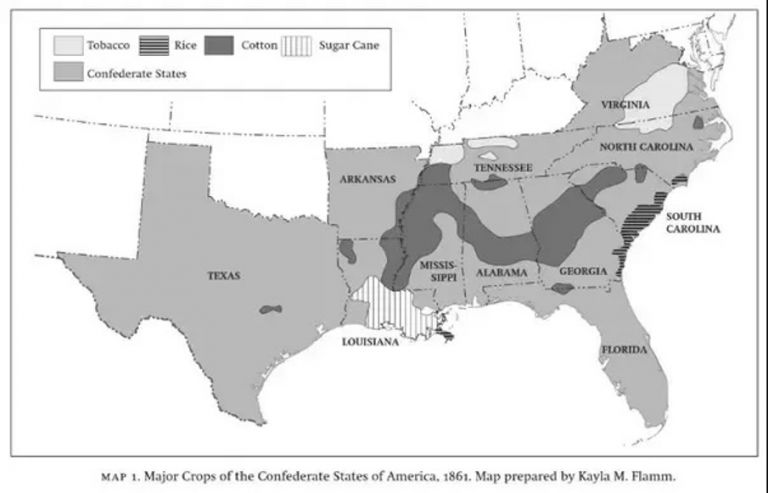

Традиционный «Старый Юг» (изначальная Конфедерация и некоторые штаты, присоединившиеся после войны) оставался цитаделью рабовладельческой олигархии. Ее экономическую основу по-прежнему составляло крупное плантаторское хозяйство, со свободным вывозом хлопка на внешний рынок — прежде всего британский. Впрочем, после того как Британия обзавелась собственным хлопковым производством, в Индии и Египте, КША начали искать и иные рынки сбыта в Европе и Азии. Многие плантаторы, обзаведясь, через подставных лиц, обширными земельными владениями на Карибах и в Центральной Америке, активно включились в выращивание кофе, табака, сахарного тростника и иных культур. Подобные же начинания внедрялись и в самих Штатах, хотя здесь все еще господствовал «король-хлопок».

Несмотря на общую, по сравнению с РИ, технологическую отсталость КША, промышленный переворот, так или иначе затрагивал и ее: все это время на Юге прокладывались железные дороги, строились машиностроительные заводы, развивалось пароходостроение. Однако местная индустриализация достигалось за счет эксплуатации рабов в промышленности: негры-рабы строили железные дороги, служили пароходной прислугой, матросами и кочегарами, работали на рудниках; их использовали на всех тяжелых и неквалифицированных работах, которыми изобиловало хозяйство американского Юга. На предприятиях с машинной техникой управляющими и механиками обычно работали белые. Часть промышленников предпочитала наем рабочих, но главная тенденция заключалась именно в росте «индустриального рабства». Сочетание дешевого труда рабов с квалифицированным техническим руководством и применением машин делало промышленность Юга вполне себе рентабельной и конкурентоспособной. Однако этот же процесс, в который все больше вовлекались разные воротилы с бывшего Севера, служил причиной размывания южной идентичности, деформируя те основы на которых зиждилось государственность и общество КША.

В политическом плане КША представляла собой формально демократическое государство, подобное прежним США, разве что менее централизованное, с большими правами штатов. Кардинальным отличием стало конституционно закрепленное неравенство белых с неграми, не имевших, в частности, никаких политических прав, за исключением особо отличившихся чернокожих. Впрочем, на практике применение данного законодательства разнилось от штата к штату, равно как само определение «белизны» и допустимой степени смешения.

Простые белые избиратели немногое получали от наличия у них политических прав. Их возможность влиять на политику государства была сведена к минимуму, а голосование превратилось в пустую формальность. Также как и пост президента, чьи полномочия в период с 1865 по 1913 урезались трижды. Фактической властью в КША, обладали семейные кланы богатых плантаторов, державших в своих руках все бразды правления Конфедерации. По сути, плантаторская элита окончательно превратились в своеобразную аристократию, с соответствующей моралью и традициями. Между могущественными семьями заключались династические браки, зачастую приводившие к объединению семейного бизнеса. Именно это, а также почти поголовное членство элиты Конфедерации в тайных обществах типа «Рыцарей Золотого Круга», обеспечивало реальное единство и устойчивость формально рыхлое и децентрализованные КША.

Однако, несмотря на свое фактическое бесправие, белые «простолюдины» все же не чувствовали себя оторванными от политической элиты КША. Несмотря на имущественное расслоение, подразумевалось , что все белые, вне зависимости от классовой принадлежности, самоидентифицировались как единая группа, с точки зрения жизненных ценностей и восприятия окружающего мира (это касалось, разумеется, прежде всего южан). Мелкие фермеры обычно жили рядом с плантаторами и эти две группы постоянно пересекались — как в торговле, так и в родстве. Несмотря на то, что попадание в высший эшелон Южной элиты основывалось, прежде всего, на родословной, социальная и экономическая мобильность играли более чем активную роль в обществе: не владевшие землей имели возможность ее приобрести, не владевшие рабами — купить их, а не бывшие плантаторами — стать ими, удачно женившись. Безусловно, мелким фермерам редко светил шанс быстро и крупно разбогатеть, однако практически все имели возможность обеспечить себе и своей семье достойную и комфортную жизнь, а также владеть землей в количестве, достаточном для обеспечения наделами сыновей.

Постоянный страх белых перед восстанием черных превратил всех южан в военизированное общество: с шестнадцати лет все белые участвовали в патрульной службе, которая бы могла пресекать какую-то враждебную деятельность рабов. Страх перед восстанием рабов был столь высок, что южане стали применять насилие в превентивных целях, чтобы показать силу потенциальным бунтовщикам. Милитаризм стал отличительной чертой Юга и выразился в склонности к военкому образованию, военному делу — одному из любимых занятий южан. Это находило применение как за пределами КША, — в войнах в Латинской Америке и на Карибах, — так и внутри страны.

Милитаризация воспитания подрастающего поколения вкупе с опасением восстания рабов породили на юге что-то очень схожее с традициями спартанских криптий. Причем сходства этого добивались сознательно, с прямой отсылкой на античные традиции, тем более что образование на Юге подразумевало особую роль классической литературы Древних Греции и Рима, а труды античных философов рассматривались чуть ли не наравне с Библией, как морально-нравственный ориентир всей жизни.

Но отношение к черным зиждилось не только на грубой силе и экономической целесообразности сбережения «рабочей скотины». Черные рабы были одним из важнейших факторов, оказавших влияние на формирование характера южанина: Они были няньками белых детей, домашними слугами, работали на полях, используя знания и опыт, накопленные их предками из Африки. Многое в жизни южан воспринято от черных (пища, фольклор, музыка). Две расы находились не только в постоянной конфронтации, но и влияли друг на друга, что сказалось на характере тех и других. Неизбежно происходили и сексуальные контакты – иные богатые плантаторы содержали целые гаремы из черных рабынь, на что их белые жены были вынуждены закрывать глаза. Многие отпрыски незаконной связи белых хозяев и черных рабынь становились управляющими на плантациях Кубы, Гаити, Доминиканы, центральноамериканских государств – формально независимых, но по факту находящихся в полной экономической и политической зависимости даже не от КША, а отдельных могущественных кланов. Само собой, что мужчины означенных семей старались пристроить своих отпрысков на семейные плантации, разрешая им вступать в браки с представителями местной мулатской элиты (тогда как сами южане порой заключали браки с креольской элитой). Так, проникая сквозь огромные расстояния, через море и государственные границы, формировались огромные многорасовые семьи, со своими «белыми» и «черными» ветвями, объединенными как общими экономическими интересами, так и чувством кровного родства и семейной солидарности.

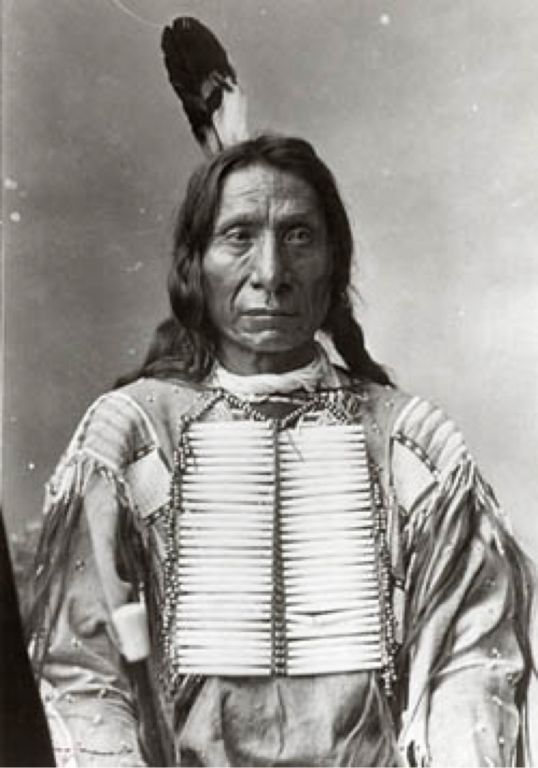

Своеобразным слепком с КША была находящаяся на особой автономии Индейская Территория. Верхушка «пяти цивилизованных племен» давно уже переняла рабовладельческие порядки белых — причем рабами становились не только негры, но и менее «цивилизованные» индейцы. Однако, несмотря на старательное копирование порядков Конфедерации, индейские вожди, разумеется, не считались ровней белым. Тем более не считались таковыми апачи и команчи на юго-западе Конфедерации с которыми шли бои чуть ли не до конца 19 века.

«Окончательное решение индейского вопроса» претворяли в жизнь «парамилитарес» юго-западных штатов – Техаса и прочих. Здесь господствовали «скотоводческие бароны», владельцы огромных ранчо: такие как Чарльз Гуднайт, Джон Чисум, Оливер Лавинг и другие. Заключая браки с плантаторской верхушкой Техаса, эти «бароны» добились немалого влияния, расширив владения по обе стороны мексикано-конфедератской границы. Нередко заключались браки и с крупными мексиканскими землевладельцами, которые формально оставаясь подданными Империи, проживали на территориях де-факто контролируемых Конфедерацией, точнее – все той же плантаторско-скотоводческой олигархией. Особенно охотно эти браки заключали те из местной верхушки, в чьих жилах текла испанская кровь — вроде Сантоса Бенавидеса, потомка испанской колониальной знати в Техасе.

Он храбро воевал в Гражданской войне, дослужившись до полковника, и он же стал одним из наиболее заметных политических деятелей конфедеративного Техаса, одно время даже став его губернатором. Его потомки, породнившись и с англосаксонской верхушкой Техаса и с мексиканской императорской семьей, образовали один из самых могущественных кланов конфедеративного юго-запада – Техаса, Аризоны, Нью-Мексико и южной Калифорнии, а также северных территорий Мексики. Эта, равно как и другие могущественные семьи, роднясь с мексиканской знатью, все более тяготились статьей в конституции КША прямо постулирующей, что: «Ни одно лицо, занимающее какую-нибудь оплачиваемую или почетную должность на службе Конфедеративных Штатов, не может без согласия Конгресса принять тот или иной дар, вознаграждение, должность или титул от какого-либо короля, принца или иностранного государства». Это, достаточно формальное недовольство накладывалось на иное все более фундаментальное противоречие – экономический базис местной элиты все более отличался от общеконфедеративного, основываясь не сколько на плантаторском, сколько на скотоводческом хозяйстве. Также многие «бароны» имеющие владения в горных районах, активно занимались разработкой полезных ископаемых – золотых, серебряных, медных рудников. Работали на них как черные рабы, так и мексиканские пеоны и индейцы, статус которых немногим отличался от рабского. Экономическое обособление юго-запада еще больше углубилось, когда в 1907 году британская экспедиция нашла в Техасе нефть.

К северу начинались владения Дезерета: мормонской автономии в составе КША, де-факто- независимого теократического государства во главе с президентом «Церкви Иисуса Христа святых Последних Дней». Все мормонские традиции были соблюдены в неприкосновенности, включая многоженство и «искупление кровью», применявшееся не только за убийство, но и за ряд иных грехов, включая вероотступничество и фактически превратившееся в человеческое жертвоприношение ( соответствующие цитаты из Библии быстро были найдены). Местные индейцы были обращены в жестокое рабство, как и все чернокожие.

В Дезерете, рабство было религиозно обусловлено: индейцы и чернокожие считались проклятыми богом, «семенем Каина», «потомками Хама», «ламанийцами», чей цвет кожи- знак наложенного на них проклятия. Впрочем, подобные религиозные доктрины господствовали и в остальных КША: рабство получало религиозное обоснование в трудах священника Бакнера Пейна из штата Теннесси. Пейн утверждал, что негры не были потомками Хама: это мнение, говорил он, зиждется на неверном прочтении Ветхого Завета. На самом деле негры были созданы еще до Адама. А это значит, что негры были одной из пар животных, которых Ной взял на свой ковчег. Эту «доадамовскую» теорию тридцатью годами позже подхватил Чарльз Кэрролл, автор сочинения «Негр — дикий зверь и искуситель Евы».

«Искусителем Евы в Раю был не Змий, — заявил Кэрролл, — а другое, еще более презренное животное — человекообразная обезьяна-негр».

Все это входило в резкое противоречие с более традиционными направлениями протестантизма, осуждавших рабство. Однако после победы Юга священники, проповедовавшие аболиционизм подвергались остракизму, изгонялись, а то и вовсе линчевались. Впрочем многие плантаторы со скепсисом относились и к идеям Пейна и Кэролла , учитывая их тягу к созданию «черных гаремов». Да и в целом подобный радикализм не особо согласовывался с запутанной системой межрасовых отношений на Юге. Многие плантаторы в вопросах рабства предпочитали вдохновляться Аристотелем и иными источниками древней Греции и Рима, весьма популярных в КША. Сексуальная связь с чернокожими рабынями причудливо переплеталась с усвоенными с детства античными легендами о сатирах, кентаврах, сиренах и прочих полулюдях-полузверях, с неумеренным сексуальным аппетитом.

Расистские проповеди оказались неожиданно к месту на так называемом «южном Севере» или в Центральной Конфедерации – штатах, вошедшим в КША по итогам «Северной войны»: Огайо, Иллинойс, Индиану, Айову, Небраску, Пенсильванию и Нью-Джерси. Здесь, где плантаторское хозяйство было не развито, расцвело «индустриальное рабство»: место сельскохозяйственных рабов заняли прикрепленные к заводам подневольные рабочие. И не всегда черные – ирландцы, немцы, итальянцы и другие белые эмигранты, особенно те, кто принимал участие в революционных событиях начала 70-х, оказались лишены многих прав, опутанные таким множеством ограничений, что фактически оказались прикреплены к тем или иным предприятиям. Воскресло старое именование «сервант», применимое «белым рабам». Что не мешало им испытывать расовую неприязнь к черным, искусно подогреваемую указанными религиозными проповедниками. Учитывая, что индустриальное рабство в «Центральной Конфедерации» было более завуалированным, с множеством градаций, политика «разделяй и властвуй» приносила свои плоды – хоть далеко и не всегда.

За формально демократическим фасадом,- в прямом смысле «демократическом», власть в штатах не выпускали из рук демократы-«медянки», — также скрывалась олигархия, только уже не плантаторов, а крупных финансистов и промышленников. Некоторые из них, такие как Джон Рокфеллер, оказались слишком завязаны на Республиканскую партию, отметившись, к тому же, симпатиями к аболиционизму. В КША ему не нашлось места и Рокфеллер был вынужден переехать в Новую Англию, а империя «Стандарт Ойл» так и не родилась. Однако иные бизнесмены, такие как Асторы или Вандербильты сумели реабилитироваться перед властями КША. Влившись в новые порядки, они в скором времени заняли ключевые позиции в экономике Конфедерации. Началось сращивание с плантаторской верхушкой, с династическими браками с наиболее богатыми землевладельцами и общим членством в «Золотом Круге».

Аналогичные порядки были заведены и в «вольном городе Нью-Йорке» где власть захватила олигархия «медянок», служивших передаточным звеном в торговле между Югом и Новой Англией и группирующихся вокруг Таммани-холла.

Новая Англия, все еще формально именующаяся «Соединенными Штатами Америки» превратилась в небольшую, индустриально развитую страну, практически без изменений сохранившей политический строй Союза. В политической жизни страны господствовала Республиканская партия. Именно сюда устремился основной поток эмигрантов из Европы в Северную Америку. В Новой Англии нашли прибежище множество беглецов из КША – от беглых рабов до приверженцев разных причудливых сект, отвергающих рабство и осуждающих методы правления олигархии. Впрочем, в Новой Англии хватало и своих воротил, промышленников и банкиров, однако они вели себя скромнее, ведя торговлю с Югом не напрямую, а через Нью-Йорк и Британию. Укреплялись связи с Британией ( точнее с Канадой) , несмотря на то, что в США культивировались идеалы Войны за независимость и первых поселенцев-пуритан. Впрочем, кальвинизм, в разных его вариациях, больше господствовал в сельской местности – в городах переживал второе рождение трансцендентализм и тому подобные религиозные течения.

Озерная Республика – бывшие штаты Миннесота, Мичиган и Висконсин,- напротив представляла собой преимущественно аграрную страну с развитым сельским хозяйством и достаточно патриархальным укладом. Сельским хозяйством занимались как местные фермеры, так и разного рода религиозные коммуны типа шейкеров. Промышленность развивалась в основном вблизи залежей полезных ископаемых – вроде медных рудников Верхнего Мичигана,- да в Детройте, ставшим крупным транспортным узлом на Великих Озерах. В политическом плане Озерная Республика представляла собой рыхлую федерацию, с формальной столицей в Детройте. Правящая верхушка страны состояла преимущественно из выходцев из Новой Англии, еще с начала 19 века начавших заселять регион. Это крепило связи Озерной Республики с США, однако куда больше Озерная Республика зависела от Британии, точнее Канады, выступавшей гарантом независимости государства от посягательств КША. Заодно Британия получала и дополнительный рычаг влияния на Новую Англию, стремительно растущее население которой все больше зависело от поставок продовольствия с Озер.

К западу от Миннесоты начинался Индейский Пояс – формально автономия в составе КША, фактически – канадский протекторат. Компактные места проживания белых поселенцев перемежались с обширными территориями, остававшимися под властью индейских вождей. Индейцы, — лакота, шаейены, арапахо и прочие, — жили, в общем и целом, по своим обычаям, выплачивали необременительный оброк канадским властям и чисто формальный – в казну КША. Арбитром возникавших споров между белыми и индейцами выступала британская Корона. Из индейцев англичане и конфедераты также набирали и новобранцев в особые, «индейские» части, участвовавших в войнах КША и Британии по всему миру.

Социалистические революции в Европе мало кому понравились в Северной Америке. Еще жива была память о Нью-Йоркской коммуне и всему что сопутствовало ее утверждению. При всех разногласиях между государствами бывших США тем не менее, они оказались почти единодушны в своем отношении к гонениям на религию, национализациям, экспроприациям и массовым казням «контрреволюционеров». В КША существовали и более значимые причины для беспокойства: местные социалисты, уйдя в глубокое подполье, сделали выводы из прежних ошибок и теперь агитировали за совместную борьбу черных и белых за «освобождение». Это породило ряд выступлений, жестоко подавленных, но никто не гарантировал, что это не повториться вновь. Особенно актуально это все представлялось для «Центральной Конфедерации», с ее многорасовым подневольным населением. Не менее острые проблемы вставали и перед «баронами» юго-запада, где также хватало «угнетенных». В соседней Мексике беглецы — Габсбурги капали на мозги своим заокеанским родственникам, убеждая их в опасности того, что случилось в Европе.

Государства Северной Америки начали воевать еще с Германией: вместе с Британской империей войну центральным державам объявила Новая Англия, промышленность которой росла как на дрожжах от военных заказов. Причем все, что производилось на оружейных заводах Новой Англии шло не только местной армии, но и британской. Воинские подразделения Новой Англии участвовали в британской высадке во Франции. Также англичане использовали в войне индейские отряды, правда, больше на вспомогательных участках, на Тихом океане. КША активно помогали Британии и ее союзникам по Антанте поставками своей продукции, но от непосредственного вступления в войну воздерживались, также как и Мексика, где император сочувствовал своим европейским родичам. . Крушение европейских монархий и провозглашение Коммун стало поворотным моментом: 22 августа 1917 года КША объявили войну всем европейским коммунам под предлогом ведения ими подрывной деятельности в Америке ( деятельность эта действительно велась, через местных социалистов). Еще через два дня в войну вступила Мексиканская империя.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/45706-yuzhnyiy-triumf-ili-koshmar-karla-marksa/