Статья с канала «Исторический броневичок» на яндекс-дзене выкладывается на сайт в честь 110-й годовщины изготовления первого образца истребителя РБВЗ-С-16.

Имя Игоря Ивановича Сикорского (1889-1972) как минимум знакомо всем, кто хоть немного интересуется историей авиации. Как правило, Сикорский ассоциируется с самым знаменитым его творением — тяжелым четырехмоторным бомбардировщиком «Илья Муромец».

Кто-то знает его как успешного создателя вертолетов и гидросамолетов, которыми он занимался уже в эмиграции. Но мало кто знает, что под руководством этого талантливого конструктора был спроектирован и построен первый отечественный серийный самолет-истребитель.

В декабре 1914 года указом Николая II была сформирована Эскадра воздушных кораблей — первое в истории авиации соединение тяжелых бомбардировщиков, основу которого как раз и составляли самолеты «Илья Муромец». Почти сразу же выявилась необходимость в самолете, который мог бы оказывать поддержку воздушным гигантам путем поиска целей, а также мог бы использоваться для тренировок пилотов. Кроме, того несмотря на наличие на «Муромцах» оборонительного вооружения, небольшой и маневренный аэроплан мог бы оказать существенную помощь в воздушном бою с самолетами противника.

Тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» — хотя и не главный герой этой статьи, но к делу, таки, причастен. Изображение взято в открытом доступе

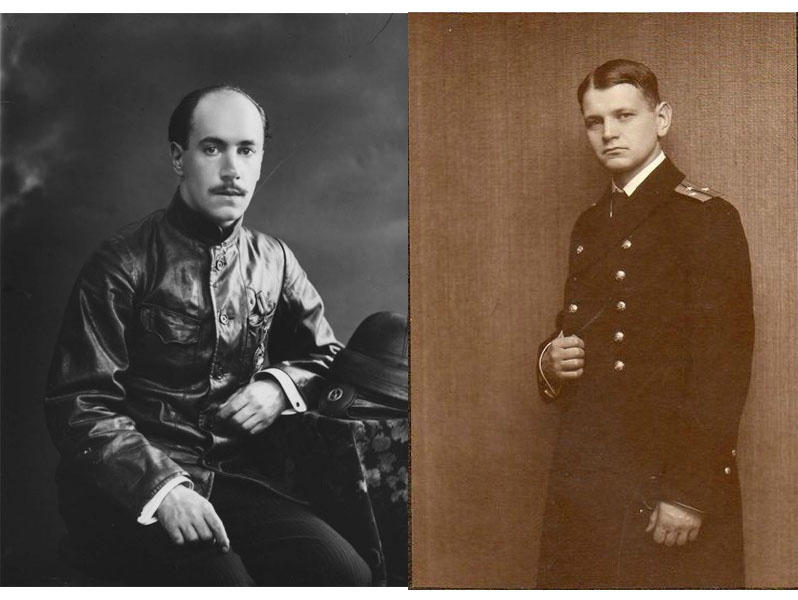

Разработать такую машину практически в инициативном порядке и взялся Игорь Сикорский. Поскольку сам конструктор был сильно загружен работой по улучшению «Ильи Муромца», большую помощь в работе над новой машиной оказал друг Сикорского, летчик и талантливый изобретатель лейтенант флота Георгий Иванович Лавров.

Поскольку наработки по созданию учебно-тренировочных самолетов у Сикорского были ещё до войны, проект С-16, так стал называться новый аэроплан, был готов уже в октябре 1914 года.

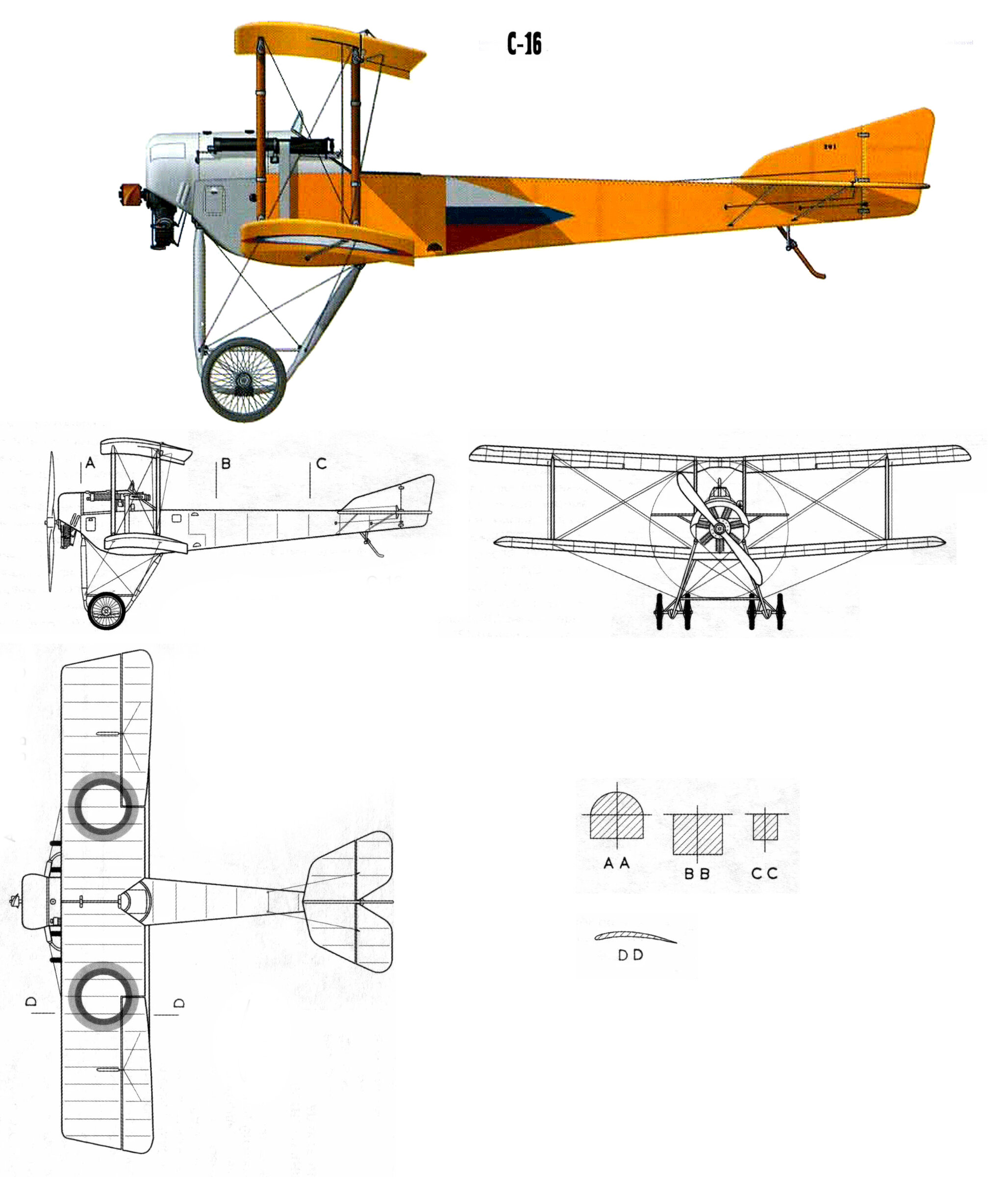

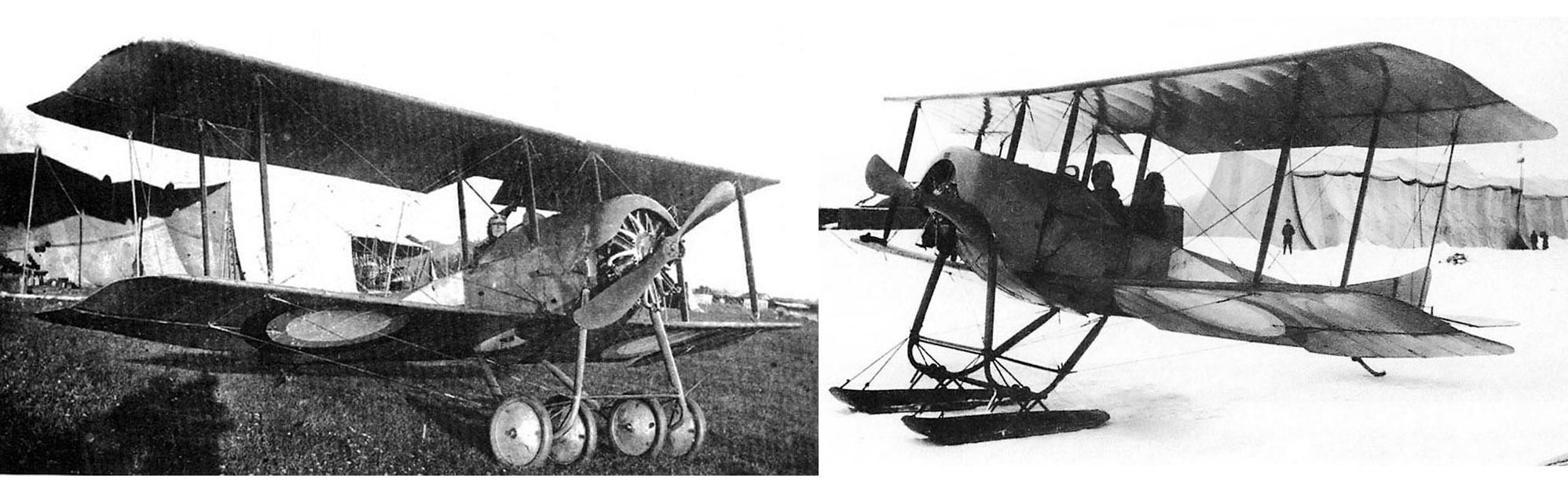

Самолет представлял собой биплан с фюзеляжем ферменной конструкции, каркас которого изготавливался из ясеня. Обшивка носовой части фюзеляжа изготавливалась из листового алюминия, в хвостовой части каркас обтягивался полотном. Крылья — деревянные с полотняной обшивкой. В двухместном варианте сидения пилотов располагались рядом. Шасси — из стальных труб с двумя колесами на каждой стойке, зимой вместо них устанавливались лыжи.

Изначально в проекте предусматривался французский двигатель «Рон» мощностью 110 л.с., но поскольку с поставками возникли проблемы, пришлось установить мотор марки «Гном», но всего на 80 «лошадок». Это, естественно, не в лучшую сторону изменило летные характеристики машины.

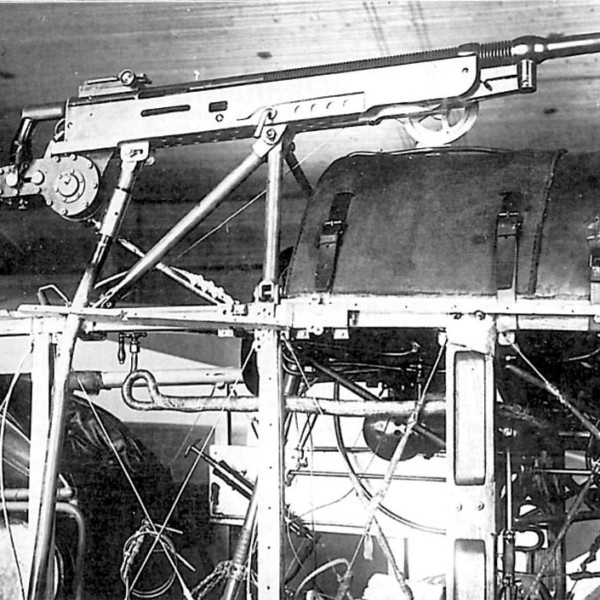

В качестве вооружения самолет должен был нести один пулемет, оснащенный синхронизатором — устройством, которое синхронизировало (отсюда и название) частоту оборотов мотора со скоростью работы механизма автоматики пулемета и позволяло вести огонь сквозь вращающийся воздушный винт не задевая его. Как правило использовались пулеметы «Виккерс» или «Кольт». На некоторых самолетах в дополнение к синхронному пулемету , на верхнем крыле устанавливался дополнительный пулемет, стреляющий поверх винта.

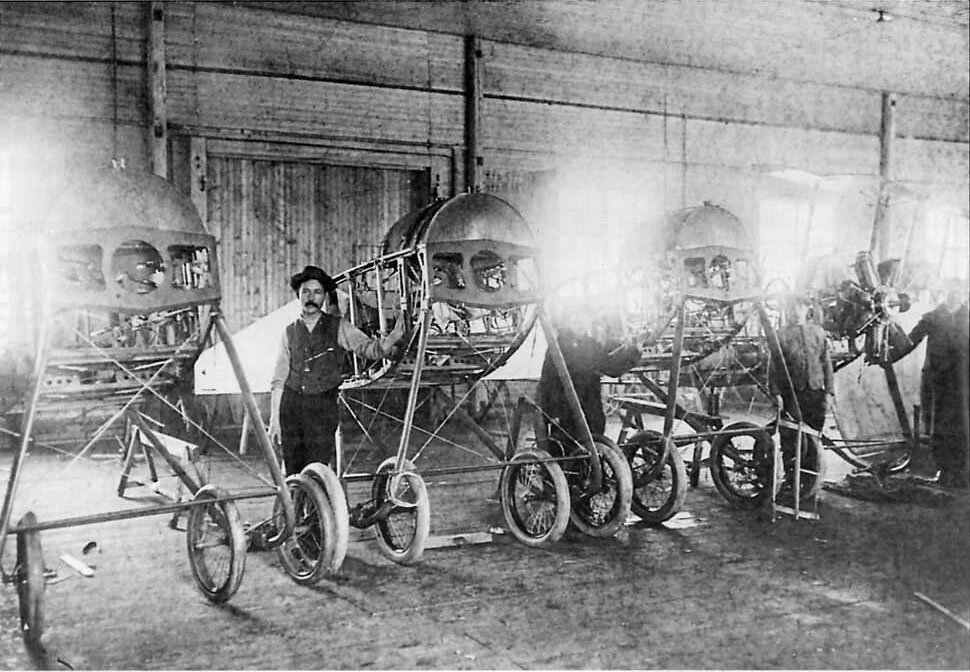

Постройка трех первых машин началась в опытных мастерских Воздухоплавательного отделения Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) в ноябре 1914 года. 24 января 1915 года первый С-16 поступил в Эскадру воздушных кораблей для испытаний во фронтовых условиях.За ним ещё две машины… но без двигателей. К слову и двигатель первой машины для испытаний одолжили у Морского ведомства-позже его пришлось вернуть. Нехватка моторов привела к тому, что эксплуатация самолетов началась только к лету 1915 года.В основном они использовались для тренировки летчиков. Отзывы о самолете были только хорошие: легкий в управлении, с соответствующими началу 1915 года характеристиками. Особенно порадовала скорость полета — 144 км/ч — в то время это весьма неплохой показатель.По скороподъемности тоже не было вопросов — высоту в 1 километр самолет набирал за 4 минуты. В общем машина пришлась «ко двору».

В сентябре 1915 г. завод получил заказ на 18 истребителей и начал готовить серийное производство. Одновременно Сикорский дорабатывал конструктивные недостатки машины, выявившиеся в ходе опытной эксплуатации. Кроме того ему пришлось немало потрудиться, чтобы наладить серийный выпуск машины: не хватало не только моторов, но и целого ряда комплектующих изделий и материалов, из-за чего пришлось переработать ряд деталей и даже наладить производство стальных труб необходимого профиля.

Осенью 1915 года Г.И. Лавровым, который являлся горячим сторонником развития истребительной авиации и созданию истребительных авиачастей, был разработан и построен первый отечественный синхронизатор, очень простой по конструкции и показавший на испытаниях достаточную надежность. Им и стали оснащать серийные машины. К сожалению в условиях боевой обстановки устройство Лаврова показало себя хуже: частые неполадки послужили одной из причин короткой боевой жизни С-16 в истребительных отрядах.

В результате всех этих сложностей, первые серийные машины начали поступать в войска только в марте 1916 года. Надо сказать, что в тот период русская авиация испытывала большой недостаток в истребителях: чаще всего авиаторы сами как могли переделывали в них наиболее подходящие для ведения воздушного боя аппараты, кое-что перепадало от союзников в качестве «гуманитарной помощи». Поэтому ждали новый самолет с нетерпением.

Первые шесть истребителей были распределены между 7-м и 12- м истребительными авиаотрядами. Первый формировался в Киеве, второй во Пскове.Боевое крещение машина получила 15 апреля 1916 года. В этот день командир 7-го отряда поручик И.А. Орлов вместе с летнабом корнетом Липским на двухместном С-16 вылетели на перехват неприятельских аэропланов: увы противника удалось только отогнать — помешали перебои в работе мотора. В дальнейшем такими стычками заканчивался каждый вылет шестнадцатых. А 27 апреля на С-16 была одержана первая подтвержденная победа — летчик корнет Ю.В. Гильшер сбил австрийский самолет-разведчик «Альбатрос». На следующий день свою первую победу одержал и командир отряда Орлов, сбив ещё один двухместный самолет противника. Сведений об использовании С-16 в 12-м авиоотряде не сохранилось.

Истребитель С-16 сопровождает в полете бомбардировщики «Илья Муромец». Изображение взято в открытом доступе

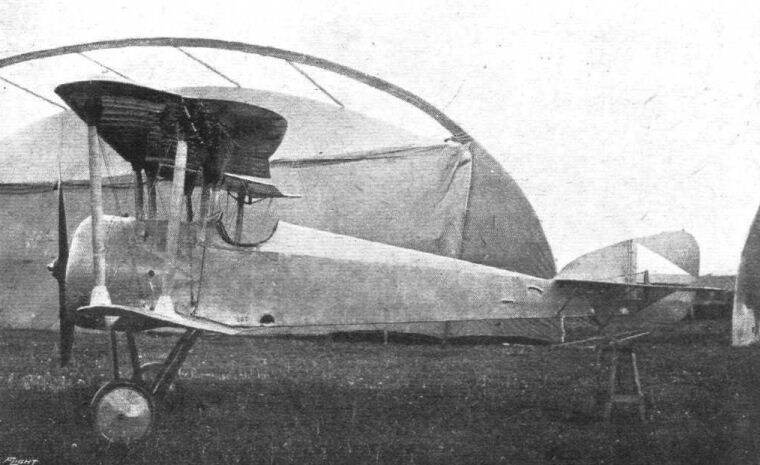

Сикорский и его сотрудники по мере сил старались совершенствовать машину: летом 1916 г. на одном из С-16 был установлен более мощный двигатель Гном «Моносупап» (100 л. с), что привело к существенному росту летно-технических характеристик: скорость возросла до 153 км/ч. Была улучшена и аэродинамика самолета — за кабиной пилота был установлен алюминиевый гаргрот. К сожалению, нехватка подходящих двигателей и жесткий дефицит времени у Сикорского, буквально поглощенного работой над «Муромцами», не дали возможности дальнейшего совершенствования машины.

Доработанный С-16 с гаргротом. Самолет несет опознавательные знаки РККА. Изображение взято в открытом доступе

Однако к осени 1916 года наш самолет уже серьезно уступал немецким истребителям. Поэтому когда в феврале-марте 1917 году была сдана вторая партия из 15 самолетов никакого энтузиазма у летчиков она не вызвала — это была уже устаревшая машина.

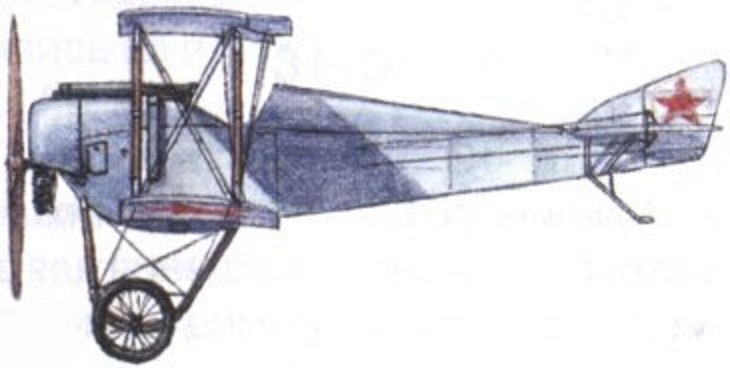

Дальнейшая судьба машины сложилась непросто: самолеты из 7-го и 12-го отрядов были изъяты и переданы в Эскадру воздушных кораблей, где они использовались в основном качестве учебных и для охраны аэродромов базирования, а затем, уже в 1918 году достались австро-германцам в качестве трофеев. Те передали самолеты гетману Скоропадскому, а оттуда они уже попали в Добровольческую армию генерала Деникина. Машины из второй партии попали уже в красную авиацию, в частности Дивизион воздушных кораблей, где вновь действовали совместно с»Муромцами» против поляков и войск Врангеля. Последние экземпляры были списаны в 1923 году.

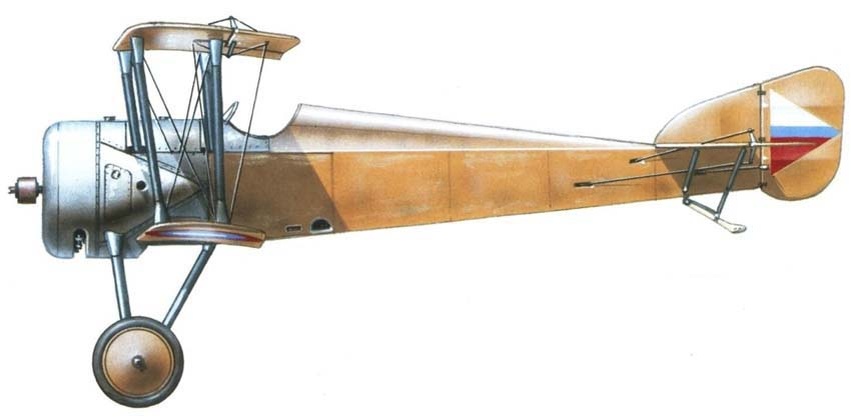

Дальнейшим развитием С-16 стал другой истребитель конструкции Сикорского, получивший обозначение С-20. Вместе с Сикорским в разработке истребителя принял участие молодой конструктор Николай Николаевич Поликарпов — будущий создатель знаменитых советских истребителей И-15, И-16, И-153 и легендарного ночного бомбардировщика По-2 . По своим летным характеристикам новый истребитель соответствовал уровню самой передовой авиационной техники 1916-17 гг.

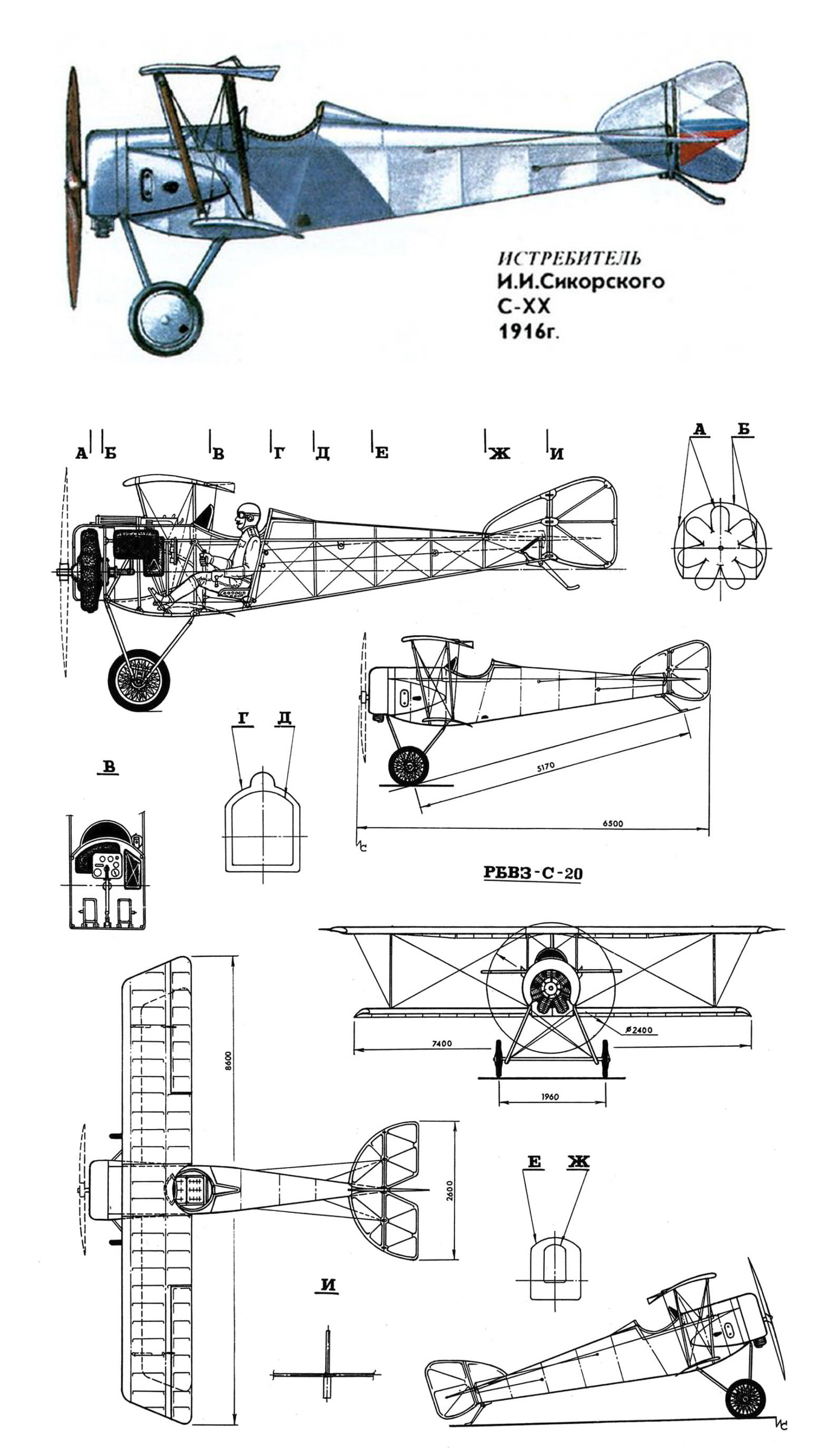

Истребитель С-20. Взлетная масса 750 кг, скорость на высоте 2000 м — 162 км/ч, практический потолок 5600 м. Обратите внимание, что на чертежах и этой схеме капот закрывает двигатель не полностью, тогда как на имеющихся фотографиях самолет с кольцевым капотом

В октябре 1916 года была закончена опытная партия из пяти самолетов. Испытания проведенные летчиками Комендантского аэродрома в Петрограде показали, что истребитель был легко управляем, «плотно сидел в виражах, был устойчив положительно во всех каналах…»

Истребитель С-20 был скомпонован по устоявшейся привычной схеме одностоечного биплана с ротативным двигателем «Рон» мощностью 120 л.с., с нормальным двухколесным шасси, колеса которого были установлены на единую ось, и с хвостовым оперением, состоящим из киля, руля поворота, полукруглого по виду в плане горизонтального оперения, состоящего из стабилизатора и руля высоты. Элероны были только на верхнем крыле, которое имело несколько больший размах и хорду, чем нижнее и общепринятый полукруглый вырез задней кромки над кабиной для обеспечения верхнего обзора летчику. Обшивка крыльев и агрегатов хвостового оперения — полотняная. Законцовки крыльев и геометрическая крутка элеронов были выполнены по моде тех лет. Верхнее крыло поднято над фюзеляжем на полхорды для обеспечения переднего и бокового обзора летчику Фюзеляж содержал в себе обычные приборы и агрегаты, имел прямоугольную форму во всех сечениях от мотора до хвоста, скругленную в носовой части цилиндрическим капотом двигателя и подкругленную фанерным гаргротом поверху от капота до выреза кабины летчика и далее до хвостового оперения. Вооружение состояло из одного синхронного пулемета «Виккерс». По некоторым данным все пять самолетов всё-таки попали на фронт после проведения испытаний. Если верить «Википедии» даже поучаствовали в Гражданской войне.

Дальнейшим развитием этой перспективной боевой машины стал истребитель С-22, основное отличие которого заключалось в установке стационарного, а не ротативного двигателя «Сальмсон» мощностью 150 л.с. Вооружение было усилено: два синхронных пулемета установлены поверх бортов головной части фюзеляжа непосредственно перед кабиной летчика. Самолет был построен в единственном экземпляре в 1917 году, был успешно испытан, но дальнейшая судьба его не известна.

События 1917 года не позволили наладить серийное производство новых истребителей, а после октябрьской революции завод окончательно остановился, и сам И.И. Сикорский оказался не у дел. Его попытки сотрудничать с новой властью были встречены с безразличием. Так, один из больших руководителей ВСНХ (Всероссийский Совет народного хозяйства), некто Ю.М. Ларин, к которому Сикорский сумел пробиться в Смольном институте и которому предложил свои руки и голову, изрек: «У нас — революция!, гражданин хороший, и нам не до самолетов …». В 1918 году знаменитый авиаконструктор покинул страну навсегда.

Источники: В. Михеев, А Михеев, А. Жирнов «Сикорский C-16. Русский скаут», В. Кондратьев «Истребители Первой мировой войны.Часть 1.»

источник: https://dzen.ru/a/X_SEh9GpBkHK6EX2