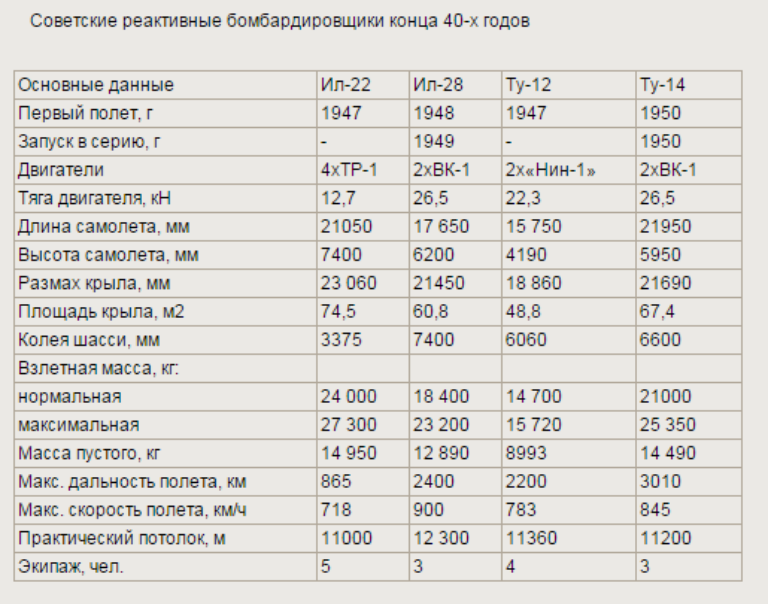

В 1947 году конструкторское бюро под руководством С.В. Ильюшина по собственной инициативе приступило к разработке нового фронтового бомбардировщика. Толчком к этому послужил тщательный анализ результатов испытаний экспериментального реактивного бомбардировщика Ил-22. Оценка его сильных и слабых сторон в сравнении с возможностями уже существующих реактивных истребителей показала, что компоновка Ил-22 и ее дальнейшее совершенствование более не отвечают современным требованиям, предъявляемым к фронтовым бомбардировщикам.

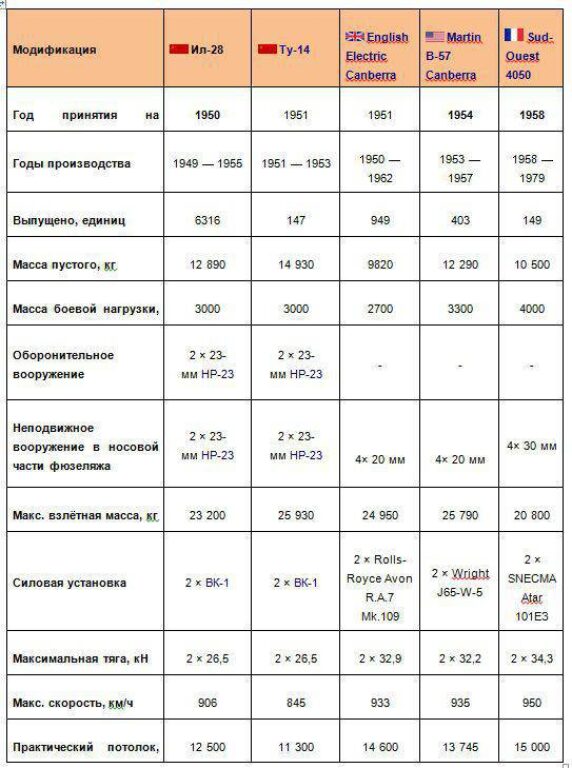

Необходимо было найти инновационное проектное решение. В то время в мировой авиационной промышленности не существовало единого подхода к этой проблеме. Британские авиаконструкторы, впечатленные успехом скоростного «Москито», созданного в годы войны, решили продолжить развитие средней бомбардировочной авиации в рамках той же тактической концепции. Например, на высотном бомбардировщике «Канберра» от «Инглиш электрик» отказались от оборонительного вооружения, чтобы добиться высоких скоростей и маневренности. В США к концу войны сформулировали собственные требования к тактическому штурмовику-бомбардировщику: мощное стрелковое вооружение, значительная бомбовая нагрузка и высокая скорость. Предполагалось, что самолет будет оснащен мощной пушечной батареей в носовой части, сможет нести более 5000 кг бомб, а единственной защитой от истребителей противника станет околозвуковая скорость. Экспериментальный штурмовик-бомбардировщик ХВ-51 от «Гленн Н. Мартин Ко» стал воплощением этих требований. Несмотря на наличие трех двигателей и отсутствие оборонительного вооружения, бомбовая нагрузка составляла всего 900 кг, что было недостаточно для полноценного бомбардировщика. А взлетная масса в 28 тонн и невозможность эксплуатации с грунтовых аэродромов делали невозможным эффективное использование ХВ-51 в качестве штурмовика. В то время американцам не удалось создать успешный фронтовой реактивный бомбардировщик, поэтому они приобрели лицензию на производство британской «Канберры».

Ильюшин с самого начала понимал, что полагаться на высокую скорость как единственный способ защиты бомбардировщика можно лишь временно. Рано или поздно истребители противника превзойдут эту скорость, и бомбардировщик станет уязвимым. Кроме того, опыт применения фронтовой авиации на Восточном фронте, где ПВО была насыщена, а истребители активно противодействовали, показал, что эффективность ударной авиации в большей степени определялась не скоростью, а весом бомбовой нагрузки и защищенностью самолета.

Прежде чем приступить к созданию Ил-28, а точнее, к предварительному проектированию, необходимо было определиться с оборонительным вооружением. От этого зависели численность экипажа, масса самолета, необходимая тяга двигателей, компоновка, размеры крыла и фюзеляжа. Требовалось предвидеть возможные изменения в тактике реактивной авиации и найти оптимальное решение. Резкий скачок скорости реактивных самолетов нарушил существовавшую гармонию между развитием техники и тактики. Возник парадокс: техника позволяла больше, чем требовала тактика.

В связи с увеличением скорости реактивных боевых самолетов, размеры боевого пространства значительно возросли, а старое пушечное вооружение не позволяло вести бой с больших дистанций. Небольшая дальность и узкие сектора обстрела вынуждали истребители сближаться с целью на дистанцию 250-500 метров. Анализ углов, скорости, дистанции и времени прицеливания показал, что наиболее уязвимые зоны скоростного бомбардировщика находятся в передней и задней полусферах. Причем с задней полусферы бомбардировщик мог быть атакован современным истребителем с дистанции 500-800 метров под углом 35-50 градусов к направлению полета. Это позволяло, при соответствующем маневрировании, эффективно отражать атаки истребителей с задней полусферы с помощью только одной хвостовой пушечной установки. Моделирование боев показало, что с учетом ускорения динамики боя и сокращения времени между атаками, необходимо повысить скорость наведения оружия и расширить углы обстрела по сравнению с существующими установками.

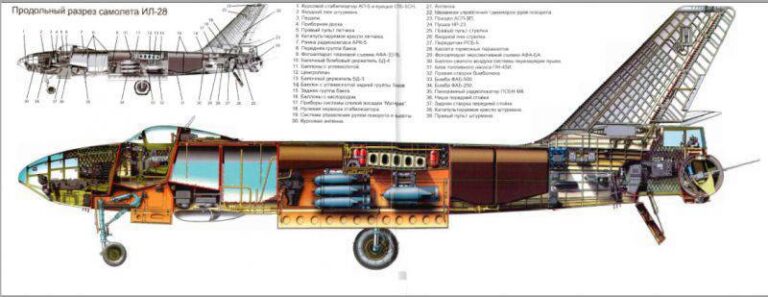

Накопленный ОКБ опыт позволил разработать уникальную кормовую установку Ил-К6, оснащенную двумя скорострельными пушками НР-23. Установка обеспечивала эффективное применение при скоростях полета свыше 1000 км/ч, отличалась высокими динамическими характеристиками, точностью и широким диапазоном углов обстрела. Управление гидроприводом осуществлялось электросистемой, связанной с прицелом стрелка-радиста.

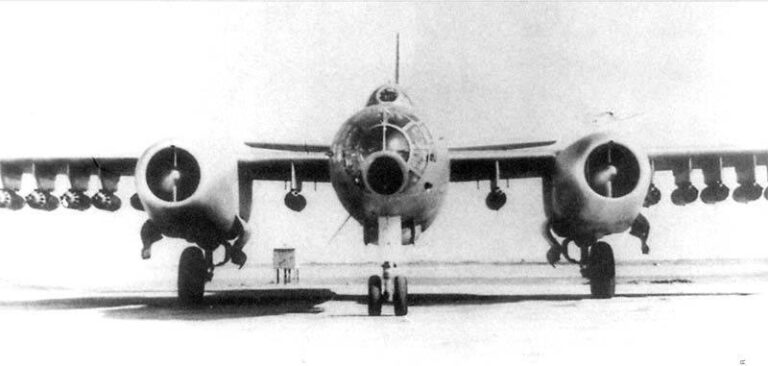

Разработка кормовой пушечной установки для Ил-К6 значительно повлияла на конструкцию самолета и уровень его защищенности. Оборона передней полусферы бомбардировщика Ил-28 осуществлялась посредством двух стационарных пушек НР-23. Орудия крепились в носовой части по обеим сторонам фюзеляжа на быстросъемных узлах.

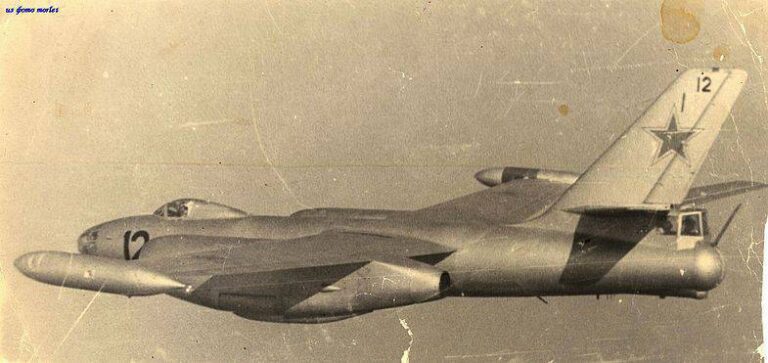

Принимая во внимание достаточную защищенность самолета и короткое время полета, Ильюшин решил отказаться от второго пилота и стрелка, тем самым сократив экипаж Ил-28 до трех человек. Для облегчения работы летчика в крейсерском режиме полета был предусмотрен автопилот. Это позволило уменьшить длину бомбардировщика Ил-28 на 3,5 метра по сравнению с предшественником Ил-22 и снизить его вес. Фюзеляж Ил-28 приобрел обтекаемую сигарообразную форму с увеличенным удлинением. Цилиндрическая средняя часть фюзеляжа, в сочетании со схемой высокоплана, обеспечивала минимальное взаимодействие между крылом и фюзеляжем. Аэродинамическая компоновка, форма и органы управления были доработаны в тесном сотрудничестве с ЦАГИ. Весь боевой запас размещался внутри просторного бомбового отсека, расположенного в центральной секции фюзеляжа. Управление створками бомбоотсека осуществлялось пневматически. Максимальная бомбовая нагрузка составляла 3 тонны. На кассетные держатели можно было крепить бомбы калибром 50-500 кг, а на балочный – массой 1-3 тонны, включая ядерные «специзделия».

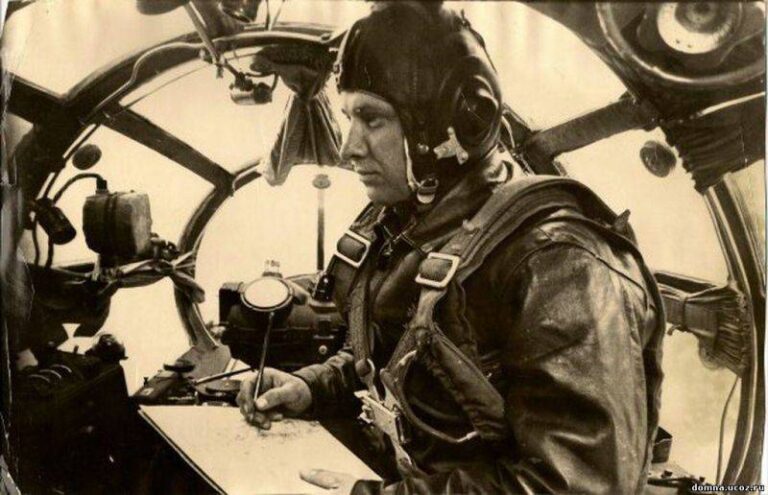

Члены экипажа самолета – пилот, штурман и стрелок-радист – были надежно защищены броней с наиболее вероятных направлений обстрела и размещались в герметичных и теплозвукоизолированных кабинах.

В целях обеспечения безопасной эвакуации из самолета Ил-28 в случае аварии, учитывая его высокую скорость, рабочие места пилота и штурмана оборудовались креслами, обеспечивающими катапультирование вверх. Стрелку-радисту для этих же целей служил нижний люк, крышка которого, открываясь вниз, служила защитой от напора воздуха при покидании летательного аппарата.

Для достижения максимальной эффективности в боевых задачах на Ил-28 установили передовое для своего времени навигационное, пилотажное и радиоэлектронное оборудование. Оно давало возможность выполнять полеты в сложных погодных условиях, на любой высоте и в любое время суток. Приборное оснащение позволяло осуществлять автоматическое прицельное бомбометание с горизонтального полета при плохой видимости земли, в сложных метеорологических условиях.

Для самолета было выбрано свободнонесущее крыло трапециевидной формы с неизменной относительной толщиной в 12% по всей длине. Аэродинамически крыло было схоже с тем, что использовалось на истребителе МиГ-9. Оно оснащалось прямыми четырехсекционными закрылками с одним щелевым элементом, что обеспечивало прекрасные взлетно-посадочные характеристики. Это позволяло бомбардировщику действовать с полевых аэродромов, расположенных вблизи линии фронта и имеющих ограниченную длину взлетно-посадочной полосы. Помимо этого, для уменьшения длины разбега на Ил-28 предусматривалась установка двух твердотопливных ускорителей, которые сбрасывались после отрыва от земли. При нормальной взлетной массе в 17200 кг, длина разбега с парой ускорителей ПСР-1500 составляла всего 560 метров. Ускорители ПСР-1500 активировались при достижении приборной скорости 120 км/ч при нормальном и перегрузочном весе, уменьшая дистанцию разбега на 40%. ПСР-1500 развивал тягу от 1350 до 2350 кгс и функционировал в течение 13 секунд.

Из-за того, что крыло в окончательной конфигурации было существенно смещено к хвостовой части, для достижения требуемых показателей устойчивости и управляемости самолета было принято решение об использовании стреловидного хвостового оперения. Это позволило избежать критического увеличения сопротивления и связанных с ним проблем на хвостовом оперении, которые могли возникнуть только при скоростях, практически недостижимых для Ил-28.

Конструкция элементов самолета предусматривала возможность применения открытой клепки и удобный доступ для установки оборудования. Особая технология производства и сборки обеспечивала высокую точность контуров и отличное качество поверхности крыла.

Размеры и весовые параметры нового самолета, определенные на этапе предварительного проектирования, позволили эффективно использовать два английских турбореактивных двигателя «Нин» с центробежным компрессором. Для обеспечения оптимальной центровки двигатели были значительно выдвинуты вперед относительно крыла. Чтобы уменьшить сопротивление, обусловленное большим диаметром двигателя «Нин», его интегрировали в крыло таким образом, что под ним проходила только удлинительная выхлопная труба. Незначительная потеря тяги из-за длины трубы компенсировалась возможностью поворота стойки шасси на 90° при уборке с помощью простого механизма, позволяя укладывать колесо горизонтально позади двигателя под выхлопной трубой.

Эскизный проект бомбардировщика был одобрен Ильюшиным 12 января 1948 года. А 8 июля В.К. Коккинаки совершил первый полет на Ил-28. Летчик-испытатель высоко оценил самолет, отметив отличные взлетные характеристики и легкое управление машиной, которая в горизонтальном полете позволяла отпустить штурвал. Ил-28 на низких скоростях не проявлял склонности к сваливанию в штопор.

В одно время с Ил-28 испытывались и опытные фронтовые бомбардировщики А.Н. Туполева Ту-73 и Ту-78. По воспоминаниям ветеранов Андрей Николаевич, впервые увидев на аэродроме Ил-28, спросил работавших на «Ильюшине» специалистов: «А это чей незаконнорожденный ребенок?» После чего не спеша осмотрел самолет, ознакомился с его данными и затем долго разговаривал со своими сотрудниками. Следует заметить, что, желание туполевцев сохранить на Ту-73 и Ту-78 схему многоточечного оборонительного вооружения, подобного поршневым Ту-2 и Ту-4, привело к неоправданному увеличению экипажа, размеров и массы самолета, и значительному усложнению силовой установки. После знакомства с Ил-28, разработчики модифицировали эти машины в Ту-81 (в серии получил наименование Ту-14) с системой оборонительного вооружения из одной кормовой пушечной установки и, сокращенным до трех человек экипажем.

В процессе испытаний Ил-28 прекрасно взлетал и садился на грунтовые ВПП, мог совершать горизонтальный полет на одном двигателе. В ходе заводских летных испытаний с ТРД «Нин» бомбардировщик на высоте 7500 м достиг скорости полета равной 881 км/ч

Для достижения еще более высокой скорости С.В. Ильюшин инициировал работы по аэродинамическому совершенствованию машины, а также по использованию на ней более мощных моторов. Накануне 1949 года начались испытания Ил-28, оснащенного серийными отечественными ТРД РД-45Ф.

В середине мая 1949 года Ильюшину, правительственным решением, была поставлена задача, повысить скорость бомбардировщика до 900 км/час за счет использования на самолете более мощных моторов ВК-1 (взлетная тяга 2700 кг). Для двигателей ВК-1 разработали новые гондолы, чья форма была выбрана на основе длительных исследований в аэродинамических трубах ЦАГИ. В отличие от старых, имеющих плавный выпуклый внешний контур, новые гондолы имели грушевидную в плане конфигурацию и отличались сильно выраженным, поджатием их внешнего очертания в месте сопряжения с крылом. Т.е. были выполнены с учетом, так называемого, «правила площадей». Кстати, принято считать, что это правило открыли первыми в США и только в 1954 году. И это несмотря на то, что в конструкции разработанного, еще в предвоенные годы, советском Ту-2 легко заметить его использование.

По рекомендации НИИ ВВС в КБ за короткий срок спроектировали и создали эффективную воздушно-тепловую противообледенительную систему с использованием сжатого горячего воздуха, равномерно отбираемого коллектором от патрубков компрессоров ТРД. Воздух направлялся в каналы, которые проходили через всю длину передних кромок плоскостей крыла, а также стабилизатора и киля, и выходил в атмосферу через специальные жабры, сделанные на их концевых обтекателях. Ил-28 стал первым советским фронтовым бомбардировщиком, оснащенным полуавтоматической противообледенительной системой.

Кроме того, на новом варианте машины панорамный радиолокатор слепого бомбометания и навигационных задач был перенесен из хвостовой, в носовую часть фюзеляжа. Боевую живучесть самолета повысили путем установки системы заполнения нейтральными газами фюзеляжных топливных баков. Дополнительно ввели обогрев стекол для пилота и штурмана, а также установили противопомпажные устройства на воздухозаборниках двигателей.

Проведенные испытания показали, что вариант бомбардировщика с двигателями ВК-1 обладает максимальной скоростью в 906 км/ч. Дальность полета Ил-28 с бомбовой нагрузкой в 1000 кг составила 2455 км. Осенью 1949 года были завершены контрольные испытания, и самолет был рекомендован к запуску в серию. Массовое производство Ил-28 было организовано в конце 1949-го на трех авиазаводах: московском № 30, омском №166 и воронежском № 64. В 1950 году была разработана модифицированная кормовая пушечная установка Ил-К6М, которая была легче предшественницы на 38 кг, которую также внедрили в производство

Ил-28 обладал уникальной простотой и технологичностью конструкции, что позволяло на заводе №30, в некоторые периоды, выпускать более сотни бомбардировщиков в месяц! Ил-28 обладал рекордной, исключительно низкой себестоимостью в серийном производстве: несмотря на двухмоторную схему и массу в 22 тонны по этому показателю он приближался к стоимости 5-тонного истребителя.

В 1950 году среди первых авиаполков, которые получили Ил-28, был и бомбардировочный полк Московского округа, подполковника А.А. Анпилова. Всего за 10 дней в этом подразделении удалось переучить 27 строевых пилотов, с Ту-2 на новую машину. При этом стоит отметить, что ранее теми же пилотами, переучивание на Ту-2 заняло более шестидесяти дней. 1 мая 1950 года этот авиаполк, практически в полном составе, принял участие в традиционном параде над Москвой. После чего в НАТО новый бомбардировщик получил имя Beagle (гончая).

Авиаторы единодушно оценивали Ил-28 как надежную, простую и неприхотливую машину с высокими летными, боевыми и эксплуатационными характеристиками. По разным причинам, строевые Ил-28 совершали вынужденные посадки на песок, воду, заболоченный луг и после ремонта снова возвращались в строй. Как вспоминал начальник ЛИС старший летчик-испытатель Запорожского ГАЗ «Мигремонт» полковник В.Г. Рязанов, надежность самолета Ил-28 была просто потрясающей. Так, зимой 1971 года первая эскадрилья 29УТАП (в/ч 21323) в связи с ремонтом ВПП в Ситал-Чае базировалась на аэродроме Далляр. Центральная зона для полетов на малых высотах днем и ночью находилась между рекой Курой и населенным пунктом Тауз. Причем южнее пункта Тауз был определен пеленг, за который заходить было нельзя — дальше были горы. При выполнении задания по отработке техники пилотирования, ночью, на высоте 400 метров экипаж спарки Ил-28У в составе летчика старшего лейтенанта Владимира Манышкина и летчика-инструктора, командира звена 29 УТАП майора Якова Селеверстова, при нехватке световых ориентиров (вторая половина ночи) снизился до высоты 200 метров и отклонился южнее пункта Тауз. При выполнении правого виража самолет правым крылом задел гору, оборвав 800 мм консоли. Почувствовав удар, летчики взяли штурвал на себя, и машина пошла вверх. На высоте 270 м самолет ударился о гору хвостовой частью. При ударе кабина стрелка-радиста оторвалась, и стрелок погиб. Экипажу все-таки удалось набрать безопасную высоту и зайти на посадку. Во время второго разворота Селеверстов доложил, что не горит сигнализация выпуска правого шасси. Прошли над стартом. Было видно, что правое колесо вышло, но стояло под 90° к оси посадки. На повышенной скорости, при полностью выбранном штурвале, летчик сумел благополучно совершить посадку. Израненная машина не подвела.

Надежность бомбардировщика и его прочность стали действительно легендарными. В Черняховске был случай, когда «двадцать восьмой», после вынужденной посадки на поверхность моря, находился на плаву порядка двух с половиной часов, а затем был отбуксирован катерами к берегу, отремонтирован на аэродроме, после чего продолжил службу. Экипаж учебного Ил-28У из Стрыя попал в жесточайшую грозу на высоте порядка 6000 м. Машину изрядно потрепало, однако самолет совершил благополучную посадку на своем аэродроме. При осмотре на машине было обнаружено несколько пробоин от ударов молний, краска, а местами и грунт до металла, была содрана градом по всей поверхности передних кромок крыла, стабилизатора и киля.

Стоит отметить и уникальную живучесть двигателей, имеющих прочный и неприхотливый центробежный компрессор. Полеты на предельно малых высотах на Ил-28 выполнялись достаточно часто, поэтому и попадания в воздухозаборники птиц, а также веток с верхушек деревьев были распространённым явлением. Однако, практически всегда ВК-1 успешно «переваривал» подобные «подарки».

Подготовка экипажей бомбардировщиков в советское время была очень интенсивной. Днем и ночью шла отработка полетов в простых и сложных метеоусловиях. Особое внимание в подготовке уделяли отработке приемов и совершенствованию тактики боевого применения. Добивались высокой слетанности в группах. Пилоты летали в плотных боевых порядках. Нормативами устанавливалась дистанция между машинами в звене не более 40 м. С ростом опыта в полках стали практиковать одновременный взлет в боевом порядке клин нескольких самолетов (от 3 до 9) с грунтовых полос. Экипажи готовили к действиям с полевых аэродромов. Не редки были и глобальные длительные рейды, например бомбардировщики 63-й АД Прикарпатского военного округа, перелетали на среднеазиатские аэродромы в Марах и Карши.

В ходе переброски машины обслуживались своими летными экипажами на авиационных базах однотипных бомбардировщиков, там же на незнакомых полигонах проводили учения.

Важная роль в подготовке уделялась полетам с отработкой преодоления рубежей систем наземной ПВО и отражению атак истребителей противника. В качестве последних использовали МиГ-15 и МиГ-17. В результате учебных воздушных боев было установлено, что справиться с Ил-28 истребителю, имеющему только пушечное вооружение, чрезвычайно сложно. При выполнении атак из зоны передней полусферы высокая скорость сближения при достаточно малой прицельной дальности стрельбы, с учетом необходимости избегать попадания под обстрел неподвижных НР-23, практически не оставляли истребителям шансов на успех. При атаках с задней полусферы Ил-28, используя свои отличные скоростные и маневренные характеристики, а также высокоэффективную кормовую оборонительную установку, сохранял свой статус «крепкого орешка». Следует отметить, что в подобных условиях американские «Сейбры», вооруженные только крупнокалиберными пулеметами, имели бы еще меньшие шансы на успешную атаку, чем наши МиГи.

Несмотря на появление реактивных истребителей МиГ-19, общая картина принципиально не поменялась. Увеличение скорости истребителей еще больше уменьшило время для наведения на цель. Кроме того, пилоты Ил-28 активно применяли торможение, что еще сильнее сокращало время атаки вдогон. Ситуация несколько изменилась с поступлением на вооружение МиГ-19ПМ, оснащенных РЛС и четырьмя ракетами РС-2УС.

Развитие истребительной авиации в странах Запада шло параллельным путем. Поэтому даже в конце 50-х годов, когда в Европе было достаточно самолетов типа F-100, F-105 и J-35 «Дракен», у экипажей Ил-28 сохранялись шансы уйти от преследования сверхзвуковых истребителей, особенно при полетах на минимальных высотах.

Авиационные дивизии, вооруженные бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие, размещенные на западных рубежах, представляли собой для европейцев одно из проявлений «советской угрозы», активно насаждаемой в сознании обывателей. Стоит признать, что эти опасения были вполне оправданы. Ил-28 имели высокую вероятность доставить ядерный груз до цели. Экипажи, подготовленные для несения ядерного оружия, набирались из лучших и проходили тщательную подготовку. Каждому экипажу назначались «индивидуальные» цели, такие как склады ядерного оружия, военные базы и прочие стратегические объекты.

Для сопровождения одного Ил-28 с ядерным оружием выделялась группа самолетов прикрытия и РЭБ. Вот как должна была действовать группа, направленная на цели в ФРГ. Над территорией СССР самолеты набирали высоту около 10000 метров, что обеспечивало экономию топлива для дальнего полета. Пролетая над социалистической Польшей, при приближении к первому рубежу натовских РЛС, группа, прикрываясь радиоэлектронными помехами, «подныривала» под зону действия мощного радара, расположенного в Западном Берлине. В этот момент часть самолетов совершала отвлекающие маневры и уходила в сторону. Последующие рубежи ПВО преодолевались аналогично, что позволяло преодолеть зоны, защищенные ЗРК «Хок», «Найк Геркулес», «Найк Аякс» и другими. После нескольких снижений, Ил-28 с ядерным боеприпасом оказывался на предельно малой высоте и в одиночку летел к главной цели. Перед ней выполнялся «подскок» на высоту 1000 м, проверялась точность выхода на цель, затем следовал сброс бомбы, и отход на снижение в сторону Советского Союза.

Однако даже если самолет оставался цел, шансов на возвращение домой у него практически не было. С учетом маневрирования для преодоления зон ПВО, горючего хватало только в одну сторону. Создание в дальнейшем в Польше и ГДР необходимых аэродромов подскока разрешило эту проблему. А еще позднее, когда наши Ил-28 стали размещаться на аэродромах этих стран, радиус их действия позволял достичь и английских берегов.

Отдельно стоит сказать об участии Ил-28 в Карибском кризисе. 28 сентября 1962 года американские самолеты-разведчики сфотографировали на палубе судна, шедшего на Кубу, разобранные «двадцать восьмые». Позднее, эти 42 Ил-28 были обнаружены на аэродромах в западной и южной частях острова, всего в 90 милях от Флориды. В проводившейся советской операции «Мангуста» бомбардировщикам была отведена второстепенная роль, главную партию играли баллистические ракеты. И все же, Ил-28 были в списке наступательного оружия, которое было способно нанести ядерный удар по территории США. К счастью кризис разрешился мирным путем, и бомбардировщики с ракетами вернулись на Родину.

Казалось бы, столь удачной и нужной машине должна была быть уготована долгая и славная жизнь. Однако в начале шестидесятых годов у руководства страны, и в первую очередь Н.С. Хрущева, утвердилось мнение, что пилотируемая фронтовая авиация с развитием ракетно-ядерных сил утратила свое значение. Началось массовое сокращение фронтовых бомбардировочных авиаполков, полностью были расформированы минно-торпедные соединения. Машины, налетавшие менее 100 часов, были бессмысленно уничтожены. Процесс был поставлен на поток. К примеру, торпедоносцы резали в три смены, то, что не успевали резать, давили танками. Только на Тихоокеанском флоте было уничтожено порядка 400 машин. Это был полный разгром отечественной фронтовой бомбардировочной авиации, беспощадность и бессмысленность которого смогли превзойти только в 80-90-е годы.

Несколько скрасить картину смог тот факт, что руководство ВВС не испытывало энтузиазма к такому вандализму. Достаточно много Ил-28 переделали в летающие мишени. Немалое количество удалось сохранить — законсервировав на открытых стоянках. Кроме того множество боевых и учебных машин отправили в летные училища, где они дожили до середины восьмидесятых годов и новых веяний перестройщика Горбачева.

Кроме СССР, самолеты Ил-28 состояли на вооружении в ВВС и ВМС Алжира, Афганистана, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Египта, Индонезии, Ирака, Йемена, Китая, КНДР, Марокко, Нигерии, Польши, Румынии, Сирии, Сомали, Финляндии, Чехословакии. Самолеты строились серийно в Китайской Народной Республике и в Чехословакии. В странах Ближнего Востока и Африки Ил-28 принимали участие в боевых действиях, где подтвердили репутацию надежной, живучей и неприхотливой машины. Но эта тема заслуживает отдельной статьи.

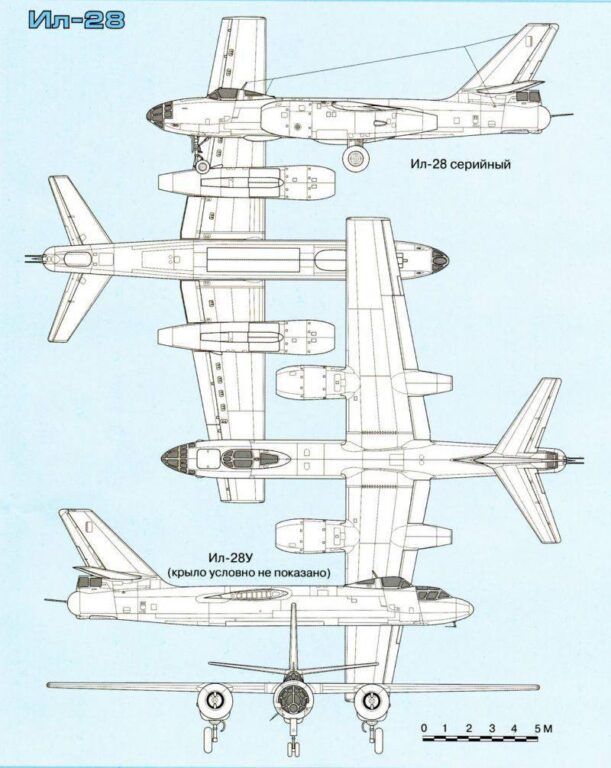

Для обучения строевых летчиков и курсантов в 1950 году в ОКБ создали учебно-тренировочный вариант Ил-28У. Эта модификация отличалась от базового носовой частью фюзеляжа. Вместо кабины штурмана было оборудовано место летчика-инструктора, оснащенное оборудованием, необходимым для самостоятельного управления машиной и контроля за действиями ученика. Ил-28У не имел вооружения.

В середине апреля 1950 года взлетел разведчик Ил-28Р. Он был предназначен для ведения воздушной тактической и оперативной разведки. Этот вариант оснащался разнообразной аппаратурой для ведения фоторазведки. Оборудование монтировалось в бомбоотсеке, а также специальном фотоотсеке, размещенном в хвостовой части. Контейнеры фотоаппаратов имели воздушную систему обогрева. В связи с монтажом на самолете фотоаппаратуры и ЛАС-3 были произведены некоторые изменения топливной системы: третий бак был изъят, а в бомбоотсеке установлен дополнительный, емкостью 750 л. За счет постановки двух подвесных топливных баков по 950 л каждый, дальность полета разведчика увеличивалась. Размер колес его основных опор также был увеличен в соответствии с возросшей до 22760 кг взлетной массой самолета. По причине изменения центровки и увеличения диаметра колес на 110 мм, полностью переделали мотогондолу. Для повышения проходимости на грунтовых аэродромах эту мотогондолу стали применять на всех типах самолета Ил-28 более поздних серий. В дальнейшем, на базе Ил-28Р были созданы самолеты радиотехнической разведки, получившие взамен аэрофотоаппаратов специальное радиооборудование.

В начале 1951 года вышел на испытания торпедоносец Ил-28Т с длиной бомбоотсека 4270 мм. Через месяц построили второй экземпляр, который был рассчитан на подвеску пары торпед ДВА. Из-за увеличения длины бомбоотсека на 2,4 м емкость фюзеляжных топливных баков уменьшилась на 2230 л. Для сохранения дальности полета применили консольные подвесные баки общим объемом 1900 л. В грузоотсеке торпедоносца, размещалась пара высотных торпед 45-36 МАВ и одна 45-36 МАН для низковысотного сброса (вместо 45-36 допускалась подвеска реактивной РАТ-52). Могли также использоваться мины АМД-500, АМД-1000, «Лира», «Десна» и пр. Торпедоносец прошел испытания, однако в серию не пошел по причине затянувшейся доводки торпед 45-36 МАН.

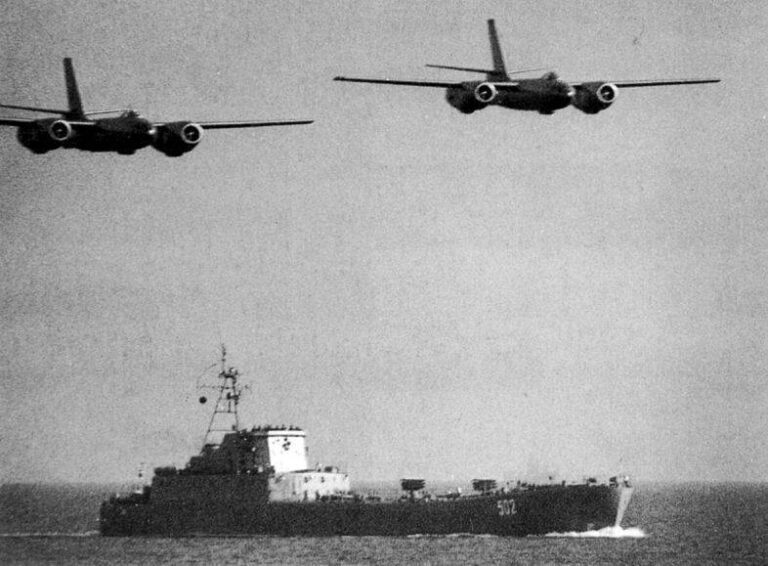

Но флот без торпедоносцев не остался. С лета 1951 года в полки морской авиации стали поступать переоборудованные в торпедоносцы серийные бомбардировщики, с которых можно было применять реактивные авиационные торпеды РАТ-52. Сброс торпеды происходил с высоты 1500 м (практически не отличаясь от бомбометания) при дальности до цели 550-600 м. Учитывая, что вероятность попадания одной торпедой РАТ-52 в цель была довольно низкой, приняли решение увеличить количество торпед на самолете Ил-28Т.

Для этой цели по бортам фюзеляжа установили пилоны с двумя балочными держателями БД-4. С ними Ил-28Т мог нести три торпеды РАТ-52 и две торпеды 45-56 НТ. Наружные держатели допускали также подвеску мин. Испытания доказали возможность применения РАТ-52 с высот от 1500 м до 8400 м на приборных скоростях до 500 км/ч. На больших высотах ограничений по скорости не было. Параллельно в НИИ-15 проводились испытания модернизированных РАТ-52, применение которых допускалось на высотах от 1500 м без ограничений по максимальной скорости носителя. Низковысотные 45-36 МАН допускали использование с высот 100-230 м и при до 600 км/ч. Эти торпеды могли успешно использоваться лишь при температуре воздуха выше ноля. При минусовых температурах ряд их агрегатов и механизмов промерзал и не мог функционировать. Испытания торпедоносца закончились в 1955 году. Предполагалось переоборудовать в торпедоносцы часть бомбардировщиков морской авиации, однако от этого решения вскоре отказались. Торпедоносные варианты Ил-28 со второй половины пятидесятых годов уже не соответствовали требованиям флота, поэтому в 1956 году было решено перевооружить минно-торпедные авиаполки на Ту-16.

С появлением в арсенале Советского Союза тактического ядерного оружия, часть бомбардировщиков была доработана для его доставки. Доработка бомбардировщика Ил-28 заключалась в оборудовании бомбоотсека необходимой системой обогрева, монтажа на борту необходимого оборудования и светозащитных шторок на остеклении кабин экипажа. Прочая конструкция базового самолета оставалась без изменений.

Проводились работы и по трансформации Ил-28 в самолет-штурмовик. В 1952 году один Ил-28 оборудовали подкрыльевыми устройствами для запуска турбореактивных снарядов ТРС-190. Еще одна машина получила на вооружение реактивные снаряды АРС-212. Оба самолета прошли заводские испытания и были переданы в НИИ ВВС, где показали неплохие результаты. Но при этом было отмечено сильное тепловое и динамического воздействие газовых струй реактивных снарядов на конструкцию самолета. Именно это помешало передать машины в серию. Однако низкая боевая нагрузка МиГ-15, являвшихся в то время нашими основными истребителями-бомбардировщиками, заставила военных вновь вернуться к идее штурмового варианта на основе Ил-28. В итоге было принято решение часть сохранившихся бомбардировщиков переделать в штурмовики Ил-28Ш, оснастив эти машины двумя артиллерийскими батареями в носовой части (взамен кабины штурмана) и в бомбоотсеке, а также разместив под крылом 12 пилонов для бомбово-ракетного вооружения.

Весной 1967 году были составлены ТТТ, согласно которым самолет Ил-28, с установленными подкрыльевыми пилонами, предназначенными для подвески различного вооружения, должен был обладать такой же глубиной боевых действий, как истребитель-бомбардировщик Су-7, но при этом превосходить последний по количеству боевых средств в 2-3 раза. Самолет должен был работать на малых и сверхмалых высотах. Для исключения поражения самолета собственными бомбами большого калибра последние, оснащались специальными тормозными устройствами.

Государственные испытания этого самолета, иногда именуемого как Ил-28Ш, начались осенью 1967 года. Испытатели высоко оценили характеристики машины и рекомендовали самолет в серию. Достоинством этого штурмовика являлись прекрасный обзор из кабин, а также возможность боевой эксплуатации с грунтовых полевых аэродромов. Скорость Ил-28Ш на малых высотах ограничивалась 660 км/ч, что к слову, соответствует скорости американского штурмовика А-10. Расход топлива у земли увеличился на 30-50%, это снизило радиус действия с полной боевой нагрузкой до 295 км. Для примера: аналогичный показатель для Су-25 составляет 300 км.

Подготовка Ил-28Ш к боевому вылету была менее 4 часов. Однако, по мнению руководства ВВС, штурмовик обладал недостаточной бронезащитой экипажа и жизненно важных систем (в Советском Союзе традиционно этому фактору уделяли больше внимания, чем в США и Англии). Также было отмечено, что штатные средства спасения не в состоянии обеспечить аварийное покидание машины на предельно малых высотах, где самолет и должен был работать. В итоге было признано, что Ил-28Ш не в полной мере соответствует требованиям предъявляемым штурмовику, и работы над этим вариантом самолета были прекращены. Для переоборудования в штурмовики готовили до 70 единиц оставшихся в строю бомбардировщиков Ил-28. Но фактически, на авиаремонтных заводах было переоборудовано лишь несколько экземпляров. Достоверно известно, что один из них проходил испытания в Липецком ЦБП и ПЛС, а последний, представляющий несомненный интерес для музеев России, в конце 90-х годов (период металлоломной лихорадки) нашел свой бесславный конец на задворках аэродрома Бердск.

Ил-28 активно использовали и в роли летающих лабораторий. Одна из машин применялась для проведения летных исследований систем дозаправки в полете. А на летающей лаборатории Ил-28Р проводилась отработка ЖРД РУ-013.На бомбардировщике Ил-28 производились испытания новых видов боеприпасов. Так, в 748-м Гвардейском бомбардировочном полку (аэродром «Мокрая», г. Запорожье) одна авиационная эскадрилья в 1959 году освоила применение управляемых бомб УБ-2Ф.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов, на базе немецких исследований в СССР была создана реактивная авиационная морская торпеда РАМТ-1400 «Щука». Разработчики предложили две модификации ракет: РАМТ-1400-А с радиокомандной системой управления и РАМТ-1400Б с радиолокационной головкой наведения. После пусков с самолетов Ту-2 крылатую ракету модифицировали для применения с бомбардировщика Ил-28. По итогам 14 пусков, которые прошли осенью 1952-го с Ил-28, был сделан вывод о том, что вероятность поражения корабля противника в зависимости от расстояния до цели составляет от 0.51 до 0,57. Дальность стрельбы (РАМТ-1400-А) была не более 30 км. В 1954 году была изготовлена партия «Щук-А» для проведения войсковых испытаний. Для этой цели запланировали переоборудовать в носители ракет 12 самолетов Ил-28. На самом деле «Щуками» оснастили лишь 2 машины.

В 1952 году при разработке РЛС «Сокол», предназначенной для постановки на создаваемые новые двухместные перехватчики, потребовалась ее отработка на существующем самолете. Наиболее подходящим оказался Ил-28. С этой целью на нем была полностью переделана и усилена носовая часть, в которой разместили РЛС и оператора. Программа испытаний закончилась успешно в конце 1952 года.

В 1955 году ОКБ Лавочкина начало проектирование зенитной ракеты «400», предназначенной для обеспечения ПВО стратегических объектов. ЗРК должен был поражать воздушные цели, которые имели эффективную поверхность рассеивания (ЭПР), близкую к таковой у Ила. Чтобы отработать прицельные системы ракеты, было решено создать на основе Ил-28 беспилотный летающий аппарат — мишень. Благодаря отличным характеристикам устойчивости, беспилотный вариант «двадцать восьмого», имевший стабильные характеристики полета, был создан в кратчайшие сроки.

На специально переоборудованных Ил-28 проводили и разнообразные исследования по доводке комплекса необходимого оборудования и спец снаряжения для первого космического полета человека. Именно, на Ил-28 провели летные испытания и отработали катапультное устройство и другие системы спасения космонавта из космического корабля «Восток».

Часть Ил-28 была переоборудована для нужд гражданского воздушного флота. На этих самолетах демонтировали вооружение и прицельное оборудование. Машины получили наименования Ил-20 или Ил-28П.

Продолжая работы по развитию Ил-28, ОКБ Ильюшина разработали вариант, оснащенный новыми двигателями ВК-5 и стреловидным крылом. Модификация получила название Ил-28С. Однако в ходе проектирования выяснилось, что новая машина не имеет особых летно-тактических преимуществ перед серийным бомбардировщиком Ил-28, и эти работы были прекращены.