Давно хотелось сделать альтернативу на «античную» тему. Но, будучи любителем «заклёпок», как раз к 1 апреля (когда чудить, не то что не возбраняется, а всячески приветствуется!), придумал, как сделать АИ про «боевые машины» армий античности.

А какие тогда были самые мощные «боевые машины»? Ну, правильно – СЛОНЫ! Боевые слоны!

Для начала, обзор реалий (ну, может кто не в курсе!), не претендуя на «истину в последней инстанции» (вопрос-то по прежнему во многом спорный, даже среди профессиональных историков).

Слоны, стали применяться в военном деле практически сразу, как только люди научились их использовать в своей хозяйственной деятельности. Понятно, что в армиях древнего мира, первоначально, это были банальные «тяглые» животные, ну и, разумеется, в виде «элефантерии» — когда на своей спине, слон, нёс только одного воина – как всадника на лошади. Отсюда, собственно и пошло в среде историков название «элефантерия», по созвучию с кавалерией.

Слон – умнейшее животное (одно из самых умных на Земле, и уж точно гораздо умнее собак и лошадей – причём это утверждает современная наука!), способное запоминать и чётко выполнять до ста команд (хотя в бою, ему было достаточно и двадцати). Поэтому, дрессировка слона не сложна и не занимает много времени – за несколько месяцев, его обучали всему необходимому в военном деле. Причём «управление» слоном, было «трёхуровневым». На первом уровне – голосовое. Слон прекрасно понимал и выполнял все команды, отдаваемые голосом своего погонщика. Это позволяло погонщику, надёжно зафиксировав себя на спине слона, использовать руки для «боевой деятельности» — прикрываться щитом и/или, метать дротики во врагов.

Второй уровень, требовался, если на поле боя стоял настолько сильный шум, что до слона плохо доходили голосовые команды. Тогда в дело вступали пятки! Слоном можно было управлять, подавая ему команды ударами пяток. Что опять-таки оставляло руки воина свободными.

Третий уровень использовали, когда слон был разъярён, изранен и двум прежним уровням уже подчиняться не желал – тогда, погонщик брался за специальный, напоминающий багорик «инструмент» (названий у него много, но условно, чаще всего используется термин «стрекало»). Им, слону подавали уже весьма «чувствительные» команды, которые тот не мог игнорировать… А чтоб лучше доходило!

Позже, когда «экипажи» боевых слонов стали более многочисленны, позволив внедрить «разделение труда», тот багорик превратился в основную и неотъемлемую принадлежностью погонщика, потеснив оружие.

Был и ещё один «уровень» контроля за слоном… О котором обычно не упоминают писатели, красочно малюющие, как объятые паникой слоны, превратившись в тупое обезумевшее стадо, повернув вспять, скопом топчут ряды своих же воинов…

В набор «средств управления» погонщика, в обязательном порядке, входили острое металлическое долото и увесистый молоток, игравшие роль «ручного тормоза». Неуправляемого, взбесившегося слона, погонщик просто убивал, загоняя ему молотком этот кол в основание черепа.

В общем, своих, слоны топтали редко. Да, это случалось с отдельными особями, и чаще всего, когда погонщик был уже не в состоянии управлять слоном (убит или тяжело ранен), да и его последнюю функцию «ручного тормоза», выполнить было некому… Но и тут, эту «неприятность» полагалось «купировать» коллегам – когда ближайший, «управляемый» слон, «перехватывал» своего неуправляемого коллегу и плавно оттеснял его куданить в безопасное место, где с ним могли начать работать «специалисты». Вот очень большой и сильный, неуправляемый, взбесившийся слон, действительно, теоретически, мог наделать бед. Но, всё-таки, это были редкие случаи.

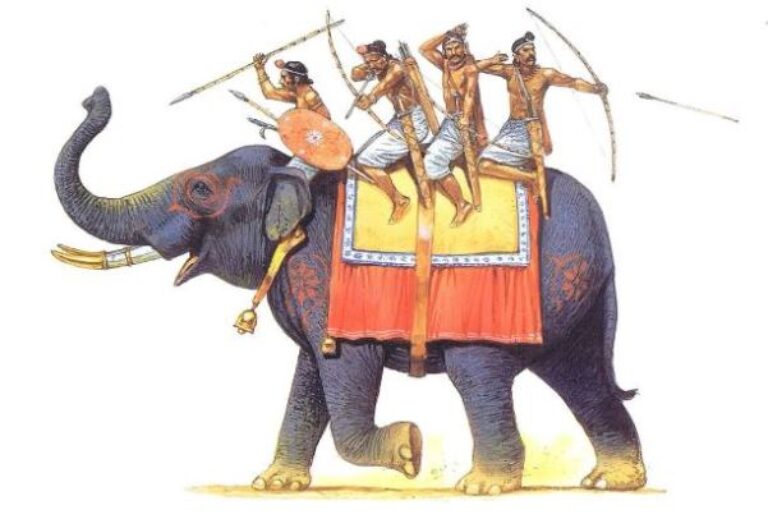

Как же они воевали? В древних княжествах Индии, да и в других странах, система боевого применения, долгое время была стандартной.

Слоны, управляемые знатными воинами (или даже самими раджами), самостоятельно, либо имеющими погонщиков (сидящих, в отличие от воина, не на спине, а не шее слона), сходились и, используя массу и силу, пытались «побороть» друг друга. В результате этой «борьбы», слабейший слон либо повергался на землю, либо отворачивал, пытаясь выйти из боя – и тогда, сильнейший старался пропороть ему бок бивнями и опять-таки опрокинуть на землю.

А пока гиганты мерялись массой и силой, верховые воины-седоки силились поразить друг друга дротиками накоротке. Повергнутого в прах вместе со слоном знатного врага, добивали уже пехотинцы «эскорта». Но, если слоны уставали раньше, чем кто-то из них одолевал противника, «боевые машины» расходились, но не далеко, слоны отдыхали, а их высокородные седоки в это время, азартно посылали друг в друга стрелы из луков. В общем, бой был жёсткий и… очень эффектный! Ведь слонов раскрашивали и украшали как можно пышнее и богаче. Это была крайне престижная фигура на поле боя. Даже если их там билось много.

Бывало и ещё смешнее – стоят друг против друга две армии и наблюдают, как слоны рубятся «не на жизнь, а насмерть». И только когда побеждённые пали, а «умаявшиеся» победители… с чувством выполненного долга ушли с поля боя на «заслуженный отдых», армии начинали собственно сражение! Или не начинали – если слонов победителей на поле боя оставалось ещё много и они сохранили достаточно сил для «продолжения банкета», армия, слоны которой не просто проиграли, но и лишились своего царя-раджи, павшего в битве слонов, начинала беспорядочное отступление, считая битву уже проигранной.

Развиваясь, тактика индийской «элефантерии» постепенно привела к появлению уже «узаконенного и обязательного» «выделенного» погонщика и «свободных» от управления слоном лучников. Сидели лучники по-прежнему верхом, друг за другом на самой высокой части спины слона. Погонщик же, привычно занимал место на шее слона.

Ещё позже, для удобства и лучшей защиты лучников, появились «бортовые» плетёные корзины, свисавшие по бокам от тела слона. Третий лучник, мог располагаться непосредственно на спине – как и прежде. Для него даже устанавливали специальное кресло! Кое где, «на борт» брали и ещё одного воина – зачастую сидевшего спиной по ходу (спина к спине с «верховым» лучником). Его задачей, было оборонять слона с флангов и тыла – дротиками, или опять-таки стреляя из лука. Количество воинов зависело от размера слона.

Тут надо обязательно заметить, что знатные воины на слонах, сражались, прежде всего, с такими же знатными воинами на слонах. На прочие «рода войск», они переключались, только когда перед ними не было «самого достойного» противника – одноклассника. Ну, и когда победив того «одноклассника», слоны не были слишком уставшими.

А как слоны сражались против тех самых «других родов войск»? Прежде всего, против пехоты, поскольку за конницей слонам было не угнаться – да и боялись лошади слонов, буквально на физиологическом уровне. Зная это, полководцы, имевшие очень мало слонов, не бросали их в атаку на пехоту противника, а либо усиливали слонами свою кавалерию на флангах, либо вообще держали в резерве – именно чтоб короткой контратакой, рассеять кавалерию противника, если та будет угрожать ударить во фланг или тыл. И слоны эту задачу решали со стабильным успехом.

Колесницы, так же, как и конница, выстраивались обычно на флангах, в отличие от слонов – которых всё-таки чаще всего помещали по фронту, впереди основной массы пехоты. Но, безусловно, если у полководца, слонов имелось в наличии очень много, их могли выставить и против пехоты, и против конницы и даже для усиления отрядов колесниц. Но, избыток слонов – штука всё-таки редкая. Поэтому, после слонов противника, чаще всего слонам приходилось иметь дело именно с вражеской пехотой.

Тут всё было не так просто! Долгое время, слон был сугубо «таранным» орудием. Его задачей, было смять и дезорганизовать фронт противника и слоны эту задачу успешно решали, поскольку никому не хотелось попасть под удар 3-5, и даже в отдельных случаях 6-7-тонной туши, ростом в холке от 2,5 до 4 метров! А уже смятый и дезорганизованный слонами фронт противника, добивала и обращала в бегство, основная масса подоспевшей пехоты – своя-то, была в полном порядке. Для той же Индии, это было совершенно обыденным. «Где слоны – там победа». Знакомый лозунг с древнеиндийской спецификой.

При этом, многие почитатели Римской Империи, привыкли думать, что слон – это фигня и показуха, которую легионеры с успехом обращали в бегство, бросая им доски с гвоздями под ноги и размахивая зажжёнными факелами. Ведь так написано в учебнике истории, со слов самих римлян! Вот только эти самые римляне, незамедлительно ставили слонов в строй своих легионов, едва только появлялась возможность хоть где-то «прибарахлиться» боевыми слонами, «затрофеив» их. И, разумеется, регулярно вымогали и выпрашивали слонов у своих союзников, располагавших «этим счастьем». И это исторический факт!

Факелы, гвозди… Щас! Как бы не так!

Эта наивная версия – больше лукавство. А может те, с чьих слов это писали, имели дело с плохо обученными молодыми слонами (каких вынужден был использовать Карфаген, уже терпящий поражение в своей последней войне с Римом). Там – да, карфагеняне действительно, вынуждены были бросать в бой молодых, совсем недавно отловленных слонов, не прошедших полный курс дрессировки и действительно боявшихся всего на свете.

На самом деле, слонов специально обучали не бояться огня (настолько, что в тёмное время суток, они ходили, держа хоботами огромные факелы). Да и на доску с гвоздями, реально опасными для своих стоп, ни один находящийся в здравом уме слон наступать не будет. Слон – умнейшее животное, с не плохим (для крупных животных) зрением, чувствительными стопами и чрезвычайно развитым чувством самосохранения. Он никогда не наступит на что-то острое или недостаточно устойчивое. Даже на что-то просто сомнительное. Например, на человека, слон никогда по своей воле не наступит – не потому что слон добрый, а потому что человек – неустойчивая поверхность! Он скорее отшвырнет человека ударом бивней или хобота, в крайнем случае, спнёт его со своего пути ногой.

Топтать людей, лошадей, колесницы и прочую вражью силу в бою, слонов обучали специально – и это было очень не просто! Проще было научить слона схватить воина противника хоботом и подбросить его в воздух (или сразу шваркнуть о землю), либо просто сразить ударом бивней.

Как и на любую другую вещь, несущую потенциальную опасность, слон реагирует на все встреченные в пути «непонятки», крайне осторожно. Обойдёт или, сперва, попробует на прочность и устойчивость. Ну, прям как человек! Главное, чтоб он эту опасность увидел! Ну, так на слонов, в те времена, шор никто и не одевал!

Чтоб подсунуть слону ту доску с гвоздями, тоже ещё надо было очень сильно постараться, поскольку боевой слон НИКОГДА не шёл в атаку в одиночку. При каждом слоне имелась специальная «команда сопровождения», которая так и называлась «защитники стоп». В среднем, это был отряд из 15 хороших воинов, оборонявших своего слона с флангов и тыла и следивших за тем, куда слон шагает. Шоб не дай боги! Плюсом, до 5 человек «обслуживающего персонала», занятого не войной, а исключительно «техническим состоянием» слона.

И в промежутках между слонами, всегда имелась «подвижная боевая группа» из легковооружённых воинов. Их количество, зависело от количества слонов выставленных на поле боя. Слоны традиционно выстраивались в одну шеренгу перед тяжёлой пехотой, на всю ширину её построения с равными интервалами. Вот эти интервалы между слонами и «заполнялись» отрядами лёгкой пехоты. Чем шире интервалы – тем больше лёгкой пехоты.

Нет, я вовсе не собираюсь идеализировать боевых слонов – безусловно, у них были слабые места — те же глаза. На предполагаемом пути слонов, на поле боя, предусмотрительные враги, могли заранее установить направленные против них колья, набросать невидимых в густой и высокой траве шипастых «ежей» — деревянных или металлических, с эффектом, покруче любых досок! Причём эти самые «ежи», и изобретены были, и с успехом использовались, прежде всего, против больших масс кавалерии, а уже потом, их стали использовать заодно и против элефантерии.

Сильные воины могли «достать» слона ударами копий в незащищённые бока. А наиболее отчаянные храбрецы, старались пробиться к слону сзади и острыми топорами, подрубить ему сухожилия на ногах…

И те самые доски с гвоздями, использовали, но не в чистом поле, а для защиты укреплений – тех же полевых лагерей, чтоб слон не смог подойти к ограде вплотную, чтоб её разрушить. Вот только придуманы те пресловутые «доски с гвоздями» были вовсе не римлянами, а ещё по время «войн диадохов» — наследников Александра Македонского.

Приёмы-то против слонов были. Как не быть! Вот только применять их, было крайне сложно! Окружавшие слона, едва не до самого столкновения с противником, пехотинцы «эскорта», тщательно следили за отсутствием любых ловушек. И, как уже говорилось выше, уже в ходе битвы, слона тщательно «прикрывали» и защищали от любых опасностей с флангов и тыла.

Да и вообще, очень сложно было подобраться к атакующему слону, когда он, яростно мотая своей головой, бивнями и хоботом, «пинаясь» ногами, просто расшвыривал всех попадающихся на пути людей, как те кегли… И сколько их там толпилось на пути – пятитонной живой горе, было совершенно наплевать! Атака слона, это «конвейер», работающий по принципу: «подавай – уноси!».

Поэтому, чтоб остановить атаку слонов, упростив их поражение, «авторитетные» античные полководцы, рекомендовали не имевшим слонов «коллегам», вовсе не доски с гвоздями, факелы и прочую чепуху, а выставленные заблаговременно на пути слонов в максимально возможном количестве, обозные повозки со всем их барахлом, мулами, ослами, верблюдами, быками, коровами и прочей живностью, среди которых следовало рассредоточить свою лёгкую пехоту – лучников и, прежде всего, метателей дротиков, а то и копейщиков (чтоб бить наверняка). Здесь же, могли затаиться в засаде и «богатыри» с острыми топорами – «подсекатели» сухожилий.

И те же римляне, использовали именно этот метод. Против не полных двух десятков слонов Пирра, они выкатывали на поле боя 300 повозок! Они даже усовершенствовали этот метод – размещая на части повозок метательные машины (карробалисты – такие здоровенные «стационарные» луки), а самые крайние повозки (те, что ближе всех к атакующим слонам), просто поджигали. При этом, упряжных животных из прочих повозок, намеренно не выпрягали, чтоб они и дополнительную «массу препятствия» создавали и, почувствовав рядом огонь и дым, начинали орать как оглашенные, пугая слонов. Главное – добиться, чтоб слоны остановились, не добравшись до построения тяжёлой пехоты и стали хорошей мишенью.

Но и это тем римлянам помогло не сильно. После двух сражений, первое из которых они проиграли «за полным преимуществом соперника», а второе уже «по очкам», они предпочли заключить с Пирром мир и, уже с ним в союзе, начать воевать против Карфагена. И Пирр не подкачал – слоны опять, помогли его армии победить и отвоевать у карфагенян Сицилию.

Но, в любом случае, поразить слона было очень даже не просто. Это-ж только фантазируется, что большого слона можно легко убить стрелой из лука или лёгким дротиком. Слон-то, оказывается, хорошо защищён! В т. ч. и самой матерью-природой. Его шкуру, толщиной 2,5 см, обычные стрелы, пущенные даже со средней дистанции, просто не пробивали – не зря из слоновьих шкур делали самые прочные щиты! А под той шкурой, ещё имелась жировая прослойка толщиной до 20 см, останавливавшая без серьёзного ущерба для животного даже те стрелы, что пробивали-таки его шкуру с короткой дистанции.

Лучших результатов могли бы добиться накоротке, сильные и опытные метатели дротиков, но тех, старались заблаговременно выбивать лучники лёгкой пехоты, сопровождавшей слона.

Понятно, что это вовсе не исключало и попадания стрел в глаза слонам, и «уколы» дротиками со всех сторон и копья в брюхо и топором по сухожилиям… Да и принцип «тысячи порезов» никто не отменял… Ведь слон – живое существо! Которое смертно, может обессиливать, истекать кровью и испытывать боль от ран.

Поэтому, чтоб снизить болевой порог слона, его перед сражением поили всякой фигнёй, содержащей алкоголь – вплоть до натурального вина! И тогда, слону, находящемуся «под шафэ», были абсолютно «по фигу» любые лёгкие ранения. Даже к ранениям средней тяжести, находящиеся «под градусом» боевые слоны, относились весьма флегматично. Ну и тот самый «технический персонал» не дремал и использовал любую передышку, чтоб как-то нивелировать или купировать, нанесённый их слону урон. За «почему-то» «не вовремя» потерявшего боеспособность слона их могли очень существенно наказать.

Есть множество примеров, когда боевые слоны, выполнив свою главную боевую задачу, но понеся при этом значительный ущерб в виде ранений, просто выводились из боя и больше в этом сражении уже не использовались, отправляясь на отдых и «ТО» в лагерь своей армии.

А ещё, многие опытные погонщики, перед важным и потенциально кровопролитным сражением, различными ухищрениями (в т. ч. и с применением алкоголя и дурманящих средств), добивались перехода слона в состояние «психозного возбуждения» (т. н. «муст») — как во время гона – разумеется, только если были на 100 % уверены, что слон в любом состоянии подчиняется всем их командам. Такой слон, подобно людям «берсеркам», готов был «рвать и метать», вообще не обращая внимания на любые раны до тех пор, пока совершенно от них не обессилеет и, либо погонщик выведет его из боя, либо он «с честью» рухнет и «эпично» погибнет в том бою.

Противник, столкнувшись с такими «буйными» слонярами, предпочитал расступаться, уходя с их пути, а весь огонь лучников сосредотачивали на погонщиках. Нет погонщика – для впавшего в бешенство огромного животного, уже все люди враги! Своих и чужих, слон в состоянии «муст», уже точно не различает.

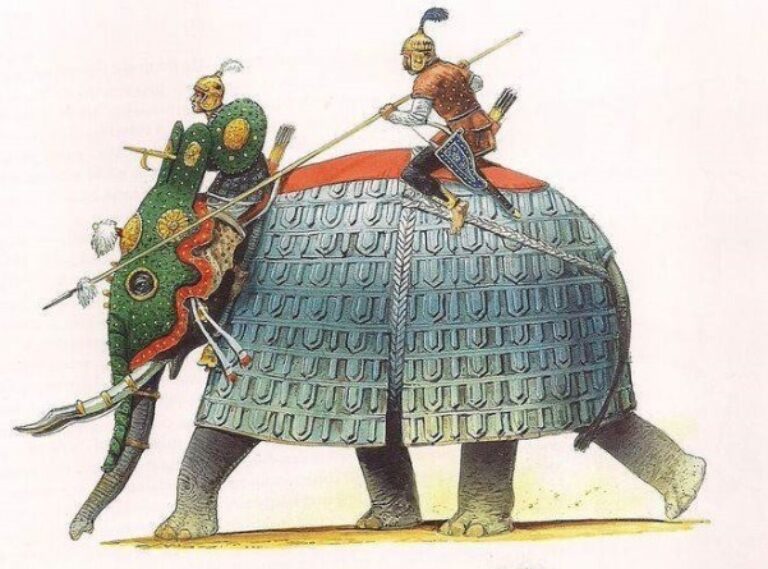

Помимо «природной» защиты, боевых слонов, очень скоро, начали облачать в доспехи с поддоспешником. Поддоспешник – обычно льняной, толстый, многослойный. Защищал от любых потёртостей и даже смягчал удары железа. Доспехи, чаще всего, представляли из себя плотную попону (обычно красного цвета), кожаную или из толстой стёганой ткани, с нашитыми на неё металлическими и кожаными пластинами. «Всё как у людей» (тех же погонщиков, облачали в защитные доспехи, понимая их важность).

Голову с шеей и горло слона (а иногда, и живот, и ноги, и хобот) защищали доспехи, сделанные по той же технологии. Позже, появились прочные металлические оголовья и прочие «цельнометаллические» детали. При этом, слону, учитывая его ум и сообразительность, в отличие от той же лошади, старались по возможности, сохранить максимальный обзор. И именно глаза всегда оставались самой уязвимой частью слона.

На груди слона, часто пришпандоривали прочный нагрудник с торчащими вперёд копьевидными кольями с металлическими наконечниками – которыми слон таранил фронт противника. На специально подпиленных бивнях, слон нёс металлические насадки различного вида – пикообразные, мечеобразные, саблеобразные, серпообразные и т. д. в зависимости от «вкусов» хозяина, которыми слон поражал врагов с исключительной эффективностью! Особой стандартизации в оснащении слонов не было – всё зависело от размеров слона, а так же состоятельности и вкусов хозяина.

О том, что слона обучали не бояться огня и звуков сражения, уже писалось выше.

В общем, сунуться к хорошо вооружённому и защищённому, отлично выдрессированному боевому слону, да ещё вошедшему в «боевой раж», с хорошей дозой «обезболивающего», было делом смертельно опасным, а победить его – исключительно сложным. В среднем, по статистике, армия победительница, теряла в выигранной битве не более 1/6 части брошенных в атаку слонов (есть в истории и примеры, когда слоны громили фалангу противника, вообще не понеся безвозвратных потерь). И если для того чтоб выиграть кампанию, требовалось победить в 2-3 крупных полевых сражениях, такие потери были вполне допустимы и приемлемы. Благо, как уже говорилось выше, на боевую подготовку слона уходили считанные месяцы.

В общем, очень долго, слон был одним из главных ударных средств. Максимально мощным! И это не говоря ещё об огромнейшем морально-психологическом эффекте, который создавали гигантские животные. Это было не менее важно. А порой, даже более! Порой, политику, вершили не золото, интриги и даже количество людей в армии – всё решало банальное количество наличных боевых слонов!

Отдельно, наверное, стоит упомянуть боевых слонов эллинистических государств, образовавшихся после распада державы Александра Македонского. Македоняне, оценившие боевые возможности «элефантерии» исключительно высоко, и незамедлительно принявшие её на вооружение, дополнили набор боевых средств всадников элефантерии длинным копьём-пикой – благо, это не дротики, которые кончаются и которым ещё нужно куда-то попасть, а действовать длинным копьём, македоняне умели лучше всех. Самое смешное, что по примеру македонян, индийцы тоже включили длинные копья-пики в набор вооружения слоновьих всадников.

Я намеренно не употребляю термин «сарисса», поскольку страшные рассказки профессиональных кабинетных историков про «исключительно эффективные» 5-7-метровые копья-сариссы македонян, о которых они вычитали у своих коллег — античных историков, до сих пор не смог подтвердить на практике ни один реконструктор. Чтоб хоть как-то эффективно управляться с этой «играющей» как кишка от любой вибрации «рейкой», реконструкторам (в отличие от суперменов-македонян) обязательно требовались обе руки и невероятная ловкость… Кто сомневается – может сам попробовать! В общем, ИМХО – не всему писанному верь! Само собой, моей писанины, это касается в первую очередь! Но, продолжим.

Тем же македонянам, принадлежит идея формирования ПОСТОЯННЫХ («регулярных») подразделений элефантерии и их разделения на обычные и «гвардию». Последнюю, либо держали в резерве, либо (чаще всего) располагали на решающем направлении, рядышком с гвардейской же кавалерией, чтоб резко повысить её эффективность.

Всё начало меняться в Карфагене (но никак не раньше 2-й Пунической войны). Карфагеняне (и даже не обязательно сам Ганнибал), наверное, первыми в мире, догадались разделить боевых слонов на относительно небольших «штурмовых» с минимальным (2-3 чел) «экипажем», задача которых, разбить фронт противника, и слонов «огневой поддержки», несущих на спине башенку с лучниками, которым нужна, как ни крути, большая и при этом, максимально стабильная «платформа».

(Касательно происхождения «башенки» историки до сих пор спорят о приоритете в этом важнейшем изобретении. Большинство склоняется в пользу армии Пирра – ни у индийцев времён Александра, ни в его армии, ни у диадохов, их ещё не было. Пирр, получил своих слонов от одного из потомков тех диадохов и вдруг, «откуда ни возьмись», его слоны обзавелись теми самыми башенками. И именно у Пирра, «подсмотрели» это «ноу-хау» карфагеняне).

Причём, решение о двух типах боевых слонов, было, скорее всего, для карфагенян вынужденным.

Дело в том, что там, откуда карфагеняне обычно получали боевых слонов (Северная Африка) слоны были некрупными, т. н. «лесного» вида (как тогда говорили, а нагружать читателя современными научными терминами я не хочу), который сейчас уже не встретишь – або, он благополучно вымер (а по правде, был банально выбит). В то же время, настоящие большие африканские слоны (худо-бедно, существующие и поныне), тогда считались неприручаемыми.

Заполучив несколько больших индийских слонов, даже привычные к слонам карфагеняне, малость охренели от их размера (в античном мире были хорошо знакомы с не слишком крупными «лесными» североафриканскими слониками и очень плохо знакомы с большими «саванными» африканскими слонами и поэтому считали, что азиатские (индийские), вообще намного крупнее). А поскольку таких гигантов было получено не так уж много, карфагеняне решили их поберечь и использовать как носителей, исключительно удобно расположенных на высоте, подвижных площадок для лучников – конструкцию которых подсмотрели у армии Пирра.

Так на больших карфагенских слонах появились башенки с лучниками и в «штурмовых действиях», в качестве «таранов» их старались, по возможности, не использовать. Хотя, безусловно, «старались не использовать», вовсе не означает «не использовали». Если не было выбора и обстановка требовала — использовали. Но, тут важен сам факт «новации» такого разделения. Тот же Пирр (как и его предшественники) слонов на «штурмовых» и «огневой поддержки» ещё вообще не разделял. До изобретения карфагенян, элефантерия была просто «сверхтяжёлой» кавалерией и не более того.

Кстати, несведущие, до сих пор наивно восхищаются тем, как Ганнибал сумел провести слонов через Альпы. А те, кто в курсе способностей и физиологии слонов, прекрасно знают, что слон, способен ЛЕГКО пройти там, где не пройдёт никакая лошадь! Стопы слона, в отличие от конских копыт, умеют отлично приспосабливаться к сложному рельефу. Умница слон – никогда не шагнёт, если не уверен, что шаг не представляет опасности. Слон умеет ПОЛЗТИ на коленках вверх на крутой склон, недоступный никакой лошади, да ещё помогая себе хоботом (если есть за что им зацепиться), а спускаться (точнее съезжать), сев на задницу и притормаживая ногами, может по настолько крутому склону, с которого любой конь просто расшибся бы в лепёшку вместе со всадником. К тому же, в армии Ганнибала, совершавшей переход через Альпы, слоны были по большей части, ещё те самые – небольшие, «лесного» вида – максимум 2,5-3 метра в холке.

Так что, восхищаться надо не тем, что Ганнибал провёл своих слоников через Альпы, а тем, что он сумел провести вместе с элефантерией ещё и кавалерию. Там где пройдёт кавалерия, элефантерия пройдёт однозначно. А вот наоборот – уже далеко не всегда. Слонам в том походе Ганнибала, больше угрожали ночные холода и недостаток корма. Недостаток корма и воды – всегда были главными врагами слонов и «ограничителями» их боевого применения. Ведь каждому крупному боевому слону в день, требовалось от 80 до 150 литров воды и 75-150 кг провизии в зависимости от климата, погоды, возраста и физической нагрузки. «Мелким» «лесным» слонам Ганнибала немного меньше (60-120 кг пищи и столько же воды в день).

В общем, после Пунических войн, слонов уже начали делить на не очень крупных, молодых – используемых в качестве «таранных штурмовиков» с высотой в холке порядка 2,5-3 м, и «экипажем» обычно в 2-3 человека (погонщик и воин/воины с копьями), и слонов «огневой поддержки» — более крупных, с башенками на спинах, экипаж которых составляли от 4 (погонщик и три лучника) до 6 человек (погонщик и до 5 лучников и метателей дротиков). О том, разделали ли слонов в зависимости от оснащения на отдельные подразделения, информации нет. В исторических документах, все шли «одним списком» и косвенным доказательством наличия двух видов, могут служить только факты наличия в армиях слонов очень различных по возрасту (соответственно размеру) и качеству «боевой подготовки». А так же то, как их использовали. Ведь совершенно не логично ставить в первой линии молодых слонов с башнями для лучников (их просто перебью едва дело дойдёт до ближнего боя) и так же совершенно не логично ставить хорошо защищённых слонов позади колесниц и катафрактов (где самое место как раз большим слонам с башенками и многочисленными лучниками). Ну, а коли полководцы в одном и том же сражении, использовали слонов одновременно и для «штурмовых» действий и для «огневой поддержки», логично предположить, что это были по-разному оснащённые слоны.

Понятно, что «штурмовых» слонов либо обеспечивали хорошей «бронезащитой», либо (самых молодых) вообще никак не защищали – используя как «одноразовый» инструмент – в зависимости от возможностей и воли хозяина. А больших слонов с башенками, облачали не столько в защитное снаряжение, сколько в демонстрацию богатства хозяина. Это были уже не только боевые, но и «статусные» фигуры. Чем крупнее – тем лучше!

Я, не склонен безоговорочно верить источникам, утверждавшим, что самые большие слоны могли нести до 12 стрелков, и больше доверяю тем, кто называл максимальной цифру в 6 человек (включая погонщика), но в любом случае – при такой нагрузке, ни о каком серьёзном защитном снаряжении, скорее всего и речи уже быть не могло!

Впрочем, нет правил без исключений и порой, одно могло и не противоречить другому. Главное, понимать, что оснащённые как положено воины, плюс сама башенка (особенно с защитными зубцами), в сумме весили не мало, и на хоть какой-то серьёзный доспех, помимо эффектных нарядов, «тоннажа» уже могло и не остаться. Даже самый крупный слон, мог кратковременно нести на себе груз никак не более 1,5 тонны. Нормальной нагрузкой взрослого слона считалась масса до 1 тонны. А наиболее оптимальной, с которой взрослый слон способен эффективно действовать длительное время (в походе или бою), была нагрузка от 0,5 до 0,8 т.

При этом, вес полного доспеха взрослого слона «среднего роста», мог доходить до 200 кг.

Не сложно теперь прикинуть, сколько могло быть воинов на большом слоне «огневой поддержки» в той самой башенке… Ну и, заодно, насколько хорошо реально было защитить слона «штурмовика».

Конечно, можно было использовать в качестве «штурмовиков» и самых больших слонов, но это было не так чтоб рационально – большой взрослый «опытный» слон, был слишком ценным «активом», чтоб бросать его в самое пекло. Их старались, прежде всего, применять против слонов противника, для рассеивания вражеской кавалерии и блокирования отдельных частей противника. При крайней усталости, их вообще выводили из боя, сберегая как тот самый «ценный актив». Порой эта опека выходила полководцам боком. В истории есть примеры, когда выполнив свою главную функцию (победив слонов противника в тяжёлой борьбе), измождённые слоны возвращались в лагерь, а сражение между тем, складывалось не в пользу их армии и в тот самый лагерь, входил враг-победитель, получая отдыхающих слонов в качестве дорогого трофея.

Но, разумеется, никаких догматов тогда не было! Как и никакой «стандартизации». Слонов «обряжали» кто во что горазд и на поле боя использовали, исходя из складывающейся ситуации. Если сильно нужно, и большого, почти совершенно никак не защищённого слона «огневой поддержки», разряженного как «павлин-мавлин», могли бросить в лобовую атаку. Всякое бывало и никаких строгих правил, никто пунктуально не придерживался. Особенно в ситуациях, когда на кону были победа или поражение.

Теперь, после столь длинного исторического вступления, перейдём, наконец, к альтернативе, которая будет не так велика.

Сперва, логичный вопрос. Почему столь мощные «боевые машины», не получили того широкого распространения, которого в принципе были достойны?

Во-первых, боевые слоны были распространены ровно настолько, насколько те или иные государства могли ими обзавестись. Кто мог – тот обзаводился. И никто, из тех кто мог, в таком удовольствии себе не отказывали. (Одним из пунктов в условиях мирного договора победителя с побеждённым, пренепременно выдвигалось требование, сдать победителю боевых слонов). И первыми в этом списке были всем известные персидский царь Дарий и его победитель – Александр Великий, к моменту смерти которого, в его македонской армии, имелось уже до 200 боевых слонов, которые потом активно использовались в сражениях диадохов, делящих наследство Александра. Кстати, именно азиатские державы, возникшие на развалинах империи Александра Великого, превратились в мощные барьеры для поступления слонов из Индии в государства средиземноморья.

Существенным «ограничивающим» фактором, было то, что большинство армий, получали боевых слонов-самцов (трофеями, подарками или закупками), но не слоних! Поэтому с воспроизводством, имелись критические проблемы. Индийских слоних в военном деле вообще практически не использовали (при меньшем росте, они даже бивней, либо не имели вообще, либо бивни у них были маленькие – рудиментарные). Поэтому «на рынке вооружений» их не было. А нет слоних – нет воспроизводства.

Большие африканские «сванные» слоны, долгое время считались вообще неприручаемыми, а потом, когда их приручать научились, проблемой было их отлавливать и дрессировать – «африканцы», по сравнению с «индийцами» считались тупыми и злобными, поэтому их старались «брать» из дикой природы в очень молодом возрасте и выживаемость в неволе, у них была намного ниже, чем у индийских.

В общем, слонов «на рынке вооружения» просто было очень мало, а их «воспроизводство», сильно затруднено.

Во-вторых, цена содержания! Я уже упоминал, сколько выпивает и съедает каждый слон ежедневно. При обезвоживании или недокорме, слон быстро теряет силы и погибает. Это не лошадь – перебиться несколько денёчков без достаточного количества воды и на подножном корму, без ощутимого вреда для здоровья, слон не способен. Поэтому, количество боевых слонов в разных армиях сильно варьировалось от единиц и десятков, до сотен и даже тысяч (если наши индийские друзья не врут!). Причём количество используемых в военных кампаниях слонов, должно было соответствовать возможностям и своей логистики и, разумеется, возможностям кормовой и питьевой базы на предстоящем ТВД.

В третьих, слоны не отличаются такой «всепогодностью» как люди и лошади. Они плохо переносят как жару (в природе, в жару, они просто не отходят далеко от водоёмов, как минимум дважды за сутки, устраивая себе «ванны»), так и холод. Ещё хуже слоны переносят резкие перепады температуры.

В четвёртых, появившаяся в поздней античности тяжёлая кавалерия (катафракты), начали делать то, что прежде, таранными атаками делали «штурмовые» слоны. А массы конных лучников, были «гибче», быстрее и в целом, эффективнее «слонов огневой поддержки». Да и лошадей начали в обязательном порядке приучать к слонам, чтоб они их не боялись в битвах.

Хотя, это «замещение» шло очень постепенно. В армии персов эпохи Сасанидов, слонов выстраивали в боевую линию позади катафрактов и лёгкой кавалерии (причём катафракты, тогда составляли не более 10 % от всей конницы), а промежутки между слонами, «заполняли» уже не лёгкой, а тяжёлой пехотой. Шагом назад элефантерии сасанидов было то, что она не только имела «индийское происхождение», но и использовалась в соответствии с устаревшей индийской тактикой.

Но, наверное, самым главным, решающим, пятым фактором, было резкое сокращение ареалов обитания диких слонов. Когда-то они в огромных количествах населяли всё пространство от крайнего запада Северной Африки до востока Индии и даже далее. Но, со временем, и североафриканские и ближневосточные или сирийские слоны, были истреблены, сохранившись в дикой природе очень далеко от основных центров античного военного дела (того же средиземноморья). И их доставка из отдалённых стран и провинций («глубинной» Африки и той же Индии), была делом очень дорогим и весьма хлопотным. Ведь большинство боевых слонов, были не выращены в неволе, а пойманы в дикой природе.

Почему – см. п.п. №2. Слон, достигает возраста годности к использованию людьми, практически одновременно с наступлением половой зрелости – чаще всего, только после 12 лет отроду. Многие «знатоки» вообще рекомендовали в боях использовать только слонов достигших 20-летнего возраста. Так кому же захочется столько лет откармливать слонёнка, который может погибнуть в любой день (а в неволе, слонята тогда выживали редко). Молодой неопытный слоник может быть убит или покалечен в первом же бою.

Гораздо выгоднее, отловить слона идеально подходящего по возрасту и за несколько месяцев обучить его всему чему нужно. И он будет верой и правдой, сражаться за своего господина лет 20… Если повезёт! Слон как и человек, «изнашивался» в сильной зависимости от обстоятельств. Какие-то слоны уже в 30 лет воевать не годились, другие, и в 50 были хоть куда, а между военными кампаниями, ещё и весьма эффективно работали в «гражданском секторе экономики».

Ну, и если «ветерану» очень-очень сильно повезёт, то и после военной службы, когда он уже потеряет необходимую резвость, «списанный» слон сможет практически до своей естественной смерти использоваться в различных хозяйственных и ритуальных целях. А живут слоны долго – почти как люди – до 70-75 лет. Вот такого слона, действительно имело смысл кормить. К тому же, в те времена, слонята, как пойманные в дикой природе, так и родившиеся в неволе, очень часто погибали, не успевая, даже дорасти до «призывного возраста».

В общем, всё тогда было продумано! Особенно эффективно была отработана схема отлова молодых слонов.

У индийцев, карфагенян (с подвластными им народами Северной Африки) и многих восточных «сатрапов», имелись обширные владения, именовавшиеся «слоновий лес», куда большими облавами, сгоняли слонов с весьма отдалённых диких пастбищ и покинуть те «слоновьи леса», дикие слоны уже не могли. Их постоянная популяция там, примерно соответствовала кормовой базе данной территории, за чем тщательно следили. «Лишних» слонов убивали на охотах, которые очень любили всякие местные «царьки».

И когда армия владыки нуждалась в пополнении, в тот слоновий лес отправлялась команда ловцов. Сперва, смельчаки находили нужного «кандидата» и, улучив момент, подкрадывались к нему и надевали ему на заднюю ногу петлю из прочной верёвки. Тормозя движение слона за эту верёвку, и отпугивая «шумом-гамом» его родственников, «рекрута» оставляли одного, без поддержки ушедшего стада. После этого, свободный конец верёвки привязывали к дереву и ждали, когда слон сильно устанет в попытках освободиться.

Тогда на сцену выходили два более крупных, уже дрессированных слона с погонщиками. Они плотно сжимали «новенького» с боков и ловцы, конец верёвки отвязывали от дерева и привязывали к одному из дрессированных слонов. Ещё одной верёвкой, так же фиксировали переднюю часть «новичка» — но уже к другому дрессированному слону. Утомлённый «пленник», тем временем, ощупывал дрессированных слонов хоботом, а те, делали тоже самое с ним – это был как бы слоновий ритуал приёма новичка в новое стадо. И когда новичок успевал чуть отдохнуть, успокоиться и принять как данность своего дальнейшего существования членство в новом стаде, все три слона отправлялись «домой» — в слоновий загон. Любая попытка сопротивления немедленно пресекалась «эскортом». А дома, новичка ждали персональное стойло, вода, корм, целая команда заботливой обслуги и высокопрофессиональный дрессировщик.

Начиналась дрессировка по той же технологии. Два дрессированных слона выполняли привычные им команды, а новичка, дёргая за верёвки, привязанные к его ногам, заставляли делать тоже самое, поощряя вкусняшками, если у него всё получалось правильно. А чтоб животное не мучить, в начале, учёба занимала не более часа в день. И только когда слон начинал понимать, что его не мучают, а именно учат, и начинал проявлять сообразительность, время обучения увеличивали. В сумме, весь курс боевой подготовки занимал лишь несколько месяцев. Большие африканские слоны – когда по дефициту азиатских, их тоже начали приручать и учить военному делу, требовали на обучение времени побольше – где-то в районе года. Т. е. на подготовку боевого слона, времени требовалось не больше, чем на подготовку воина человека!

Но, мы отвлеклись! Ах да… Альтернатива!

Если уж люди много столетий и даже тысячелетий, путём селекции, вывели породы лошадей (прежде не крупых и относительно слабых, а со временем, больших, сильных и выносливых), способных не только таскать колесницы (причём усилиями нескольких особей – на что они, собственно, только и были годны изначально, не сильно превосходя по эффективности ослов и мулов), а и уверенно нести полностью оснащённого и в поход, и в бой, всадника, то почему бы такой же селекцией, не попробовать вывести наиболее оптимальные для военного дела, породы слонов?

Если слонов по-настоящему одомашнить, МАССОВО(!) разводить в неволе, не взирая на расходы, и, вести целенаправленный селекционный отбор для военного дела?

Этим, возможно, пытались заняться в Персии времён военной реформы Дария, но успели только начать – Александр разгромил империю Дария раньше, чем тот успел добиться хоть какого-то результата. Наследники Александра, предпочитали получать готовых боевых слонов вместе с погонщиками из Индии. Римлянам же, это было просто не нужно – они смотрели на слонов как орудие «желательное, но не обязательное», хотя регулярно получали готовых боевых слонов от союзников и в качестве трофеев и контрибуций.

А ведь в принципе, могли заняться и селекцией, и «поточным производством».

Нет, я совсем не уверен, что армии, занявшихся этим государств (справившись с этой задачей!), получили бы в итоге гигантских «олифантов» или «мумаков» как во «Властелине колец».

И вот почему.

Слон, сам по себе огромное животное (до 7 т. весом и более 4 м. «в холке»), поэтому даже в нынешнем виде, он совершенно не умеет прыгать, даже практически не умеет бегать – только быстро ходить и то не слишком долго. «Нормальная» скорость слона, всего 6-8 км/ч – не сильно быстрее, чем передвигается человек. Ускоренный шаг у слона, конечно быстрее – до 15 км/ч. Но максимальная скорость, для столь большого животного, увы не велика – ок. 35 км/ч, может чуть больше (утверждающие, что слоны умеют бегать со скоростями от 40 и аж до 60 км/ч – сильно преувеличивают – такая скорость слону физиологически недоступна). Слон не бегает, а ходит, переставляя ноги по одной и даже те 35 км/ч, он развивает исключительно за счёт большой длины шага – до 2,75 м и скорости переставления ног. Причём из-за габаритов и массы, слон очень быстро устаёт – как говорили в древности, указывая на этот недостаток: «у слона слабое сердце». Максимальную скорость, слон может развить только в коротком рывке, максимум на «стометровке».

Вот именно выносливость, и в идеале, способность к бегу, а вовсе не рост, и надо развивать в слонах в первую очередь! С размерами у них и так всё в порядке, как и с аппетитом, который неизбежно вырастет с увеличением размеров животных. Оно кому-то надо? Хотя… В конце концов, в эволюционной истории, у нынешних слонов, имелись предки и существенно больше ростом, чем нынешние слоны. В отличие от лошадей, предки которых были существенно мельче нынешних – вымахавших до нынешних размеров в т. ч. и благодаря искусственной селекции.

Если подумать, единственный смысл селекцией увеличивать размер слона – это чтоб иметь преимущество в бою со слонами противника. И только. Для всего прочего, увеличивать размер не только не нужно – просто вредно.

Понятно, что иметь большие «слоновьи фермы», где можно заниматься разведением и селекцией, способны только исключительно большие, сильные и богатые государства. Персия, Держава Александра Македонского, Рим, Карфаген… Может ещё кто.

А «стоит ли овчинка выделки»? Если держава и так уже большая, богатая и сильная? В том-то и фишечка – что империя потому и империя! Она либо поддерживает свою силу, продолжает расти и богатеть (в т. ч. и за счёт непрерывного ослабления потенциальных конкурентов), либо погружается в стагнацию и начинает рано или поздно «схлопываться», прогибаться под усилившихся соседей и распадаться от постоянно нарастающих внутренних противоречий. Если конечно её подгнившую тушку, просто не «порвёт как тузик грелку», какой нить «великий завоеватель».

В античном мире, где ещё нет массовой бронированной «рыцарской» кавалерии, даже катафракты ещё в будущем (пусть уже и в недалёком), а лёгкая кавалерия так же ещё не слишком эффективна (банальные стремена ещё не изобретены), у слонов есть своя законная ниша. И не только в «линейной тактике».

Нишу, можно даже существенно расширить.

Точнее, пользуясь послезнанием, попытаться не только внедрить как можно раньше, чёткое разделение слонов на «штурмовых» и слонов «огневой поддержки», чтоб снизить их потери, повысить эффективность и оптимизировать оснащение, а ещё и перенести на слонов наиболее эффективную «рыцарскую» тактику. Например, тот же «клин» (или «свинью»). В конце концов, выстраивать слонов не в ряд, а «уступом», догадались ещё македоняне во время «войн диадохов». А от «уступа» до «клина» – один шаг! И заключался он, прежде всего в том, что в античные времена, считалось слишком расточительным выстраивать слонов в колонны – все предпочитали «линейную» тактику. Удобную не только «штурмовым» слонам, но и сопровождавшей их лёгкой пехоте.

А если часть функций лёгкой пехоты (лучников) возьмут на себя слоны «огневой поддержки»? И вся масса лёгкой пехоты, будет «прикрывать» уже не отдельных слонов, а целые, атакующие противника «клинья» элефантерии.

Конечно же, и оснащение слонов тоже будет совершенствоваться под «новые веяния»! Доспех тех же «таранных штурмовых» слонов, безусловно, станет полным и очень качественным. Обязательно придумают, как защитить и глаза, и ступни ног. Вооружение слонов и их «экипажей» станет более мощным и развитым. Погонщик, переместится в индивидуальную, хорошо защищённую «кабину», а воины-копейщики на таких слонах, получат свои «бортовые спонсоны», защищающие их до подмышек и одновременно, являющиеся дополнительной защитой слонам.

Слоны «огневой поддержки», при лёгкой, но всё же обязательной защите, будут нести башенки с лучниками, в количестве, обеспечивающем максимально эффективную «поддержку» «штурмовикам».

Причём «штурмовых» слонов и слонов «огневой поддержки» уже не нужно будет делить по возрасту и росту! Если специально выведенных, очень выносливых, быстрых и агрессивных слонов в армию поставляется достаточно много и все уже крупные – зачем вообще использовать молодняк? Пусть молодняк работает в «народном хозяйстве» и растёт. А в бой идут уже слоны «в самом расцвете сил». Просто на одних, будет много брони и мало воинов, а на других наоборот – мало брони и много лучников.

Впрочем, я не собираюсь как-то преуменьшать возможные успехи селекции! И если тем селекционерам удастся вывести мощного и исключительно выносливого слона для «универсального» боевого применения – то, что может быть лучше – наглухо забронированного слона с «бортовыми спонсонами» для копейщиков, башенкой под хотя бы 2-3 лучника, и погонщика в «бронерубке»! Невероятно – но, почему бы и нет?! Такая, вполне универсальная, живая «боевая машина», не сойдёт со сцены вплоть до появления огнестрельного оружия! (Жаль, нарисовать такого АИ «мумака» не смогу – увы!).

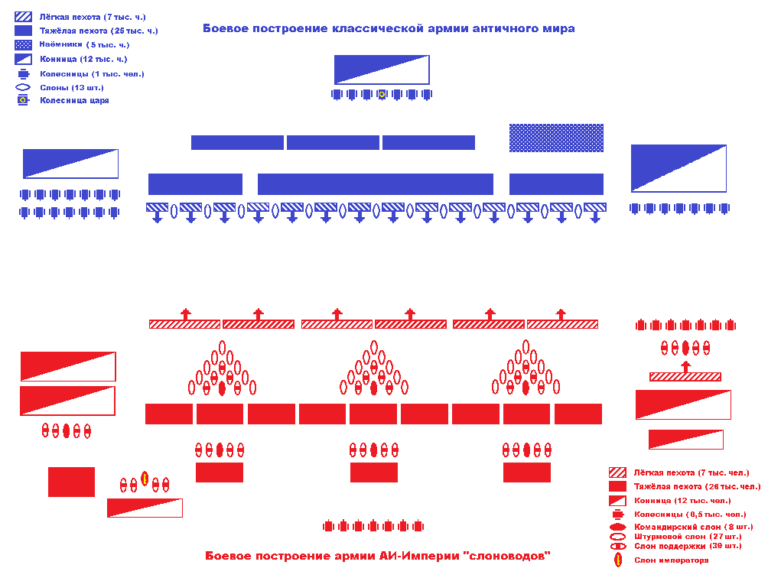

Ниже, пример «вольного варианта» боевого построения «классической» армии античного мира и противостоящей ей АИ-империи «слоноводов», использующей в т. ч. и тактику ударных «клиньев». Разделение слонов на штурмовых и огневой поддержки, возможно, при успехах селекции, уже чисто условное и каждый слон, может быть как «штурмовым» и так и «поддерживающим». Тем более если штурмовой слон первого ряда падёт, его должен будет заменить слон поддержки из глубины построения. «Завалов» тут можно не опасаться – скорость атакующих слонов не велика и павшего «собрата» они могут спокойно обойти.

(Кстати – на этой схеме, я никому не подыгрываю и победить, может любая из сторон).

В чём тут принципиальная разница? В РИ главной функцией слонов, было, по всей длине фронта, нейтрализовать слонов противника (при их наличии) и смять и дезорганизовать фалангу пехоты противника, навалившись на неё всей слоновьей массой. Лёгкая пехота этот удар поддерживала (заодно не позволяя бить слонов, когда они увязли в гуще пехоты противники). А своя тяжёлая пехота, наступая в полном порядке, опрокидывала уже расстроенные порядки противника, и подавляла (вместе со слонами и лёгкой пехотой) очаговое сопротивление, довершая разгром. В качестве «задания со звёздочкой» — помощь своей кавалерии в «рассеивании» конницы противника.

Теперь, главной задачей слоновьих «клиньев», будет полный прорыв фронта (построения) противника на всю глубину и его рассечение на те самые, уже неуправляемые «очаги сопротивления». ИМХО, потери будут меньше при том же конечном результате. Ну и задачи отражения слонов противника и помощи своей кавалерии, тоже никто с элефантерии не снимает.

Р.С. Тут, я хочу обратиться с нашим глубокоуважаемым знатокам истории древнего мира – критикуя эту статью, прошу учитывать, что значительную массу информации по этой теме, я заимствовал из интереснейшей и крайне обстоятельной (даже весьма капитальной на мой взгляд!) книги А. В. Банникова «Эпоха боевых слонов» (очень рекомендую всем интересующимся), которая существенно пополнила мой, наверное, прежде очень типичный, запас знаний о боевых слонах. А критикуя, поскольку это всё-таки АИ, очень надеюсь на другие альтернативные варианты. От настоящих специалистов, они наверняка будут и интереснее и реалистичнее.