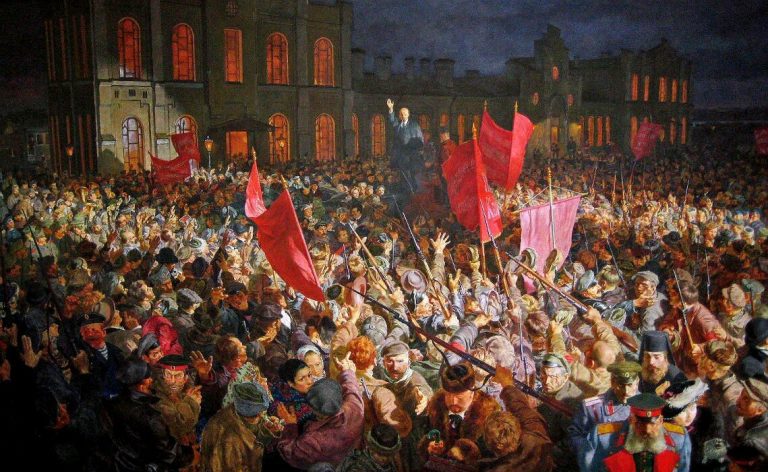

Гибель Империи. Отечественная Война 1918-1922 гг. Часть III. Октябрь 17 года

Так что-же произошло в Октябре 1917 г. в Петрограде? Как ни странно, с одной стороны, это была Великая Октябрьская Революция устроенная Большевиками – в плане смены политического и социального курса страны, с другой стороны, это был реакционный Военный переворот, организованный патриотически настроенными офицерами Генерального Штаба России, с целью восстановления институтов государственной власти и прекращения анархии устроенной Антантой и Временным правительством, и наконец – техническая смена правительства, поддержанная единственным легитимным органом власти на тот момент — Вторым Съездом Советов.

Ещё Временное правительство пыталось обвинить Большевиков в шпионаже на Германию… Сейчас либерально-фашистская продажная пресса, отрабатывая деньги госдепа, пытается обвинить их в работе на деньги Англии, США и пр…

НО!

В отличие от современных госдеповских и кремлёвских пропагандонов, Генералы Внешней разведки Генерального Штаба России в 1917 г., точно знали кто и на кого работает. И Большевики оказались единственной политической силой, которая своей политической платформой и кадровым составом устроила ГШ Русской Армии.

Пора уже открыто и откровенно сказать на весь мир: именно ГШ Русской Армии организовал военный переворот в Петрограде и привёл к власти в России Большевиков, ибо это была единственная патриотическая партия в России!

Ну а всякие агенты влияния типа Троцкого закончили карьеру провокаторов очень скоро, и как правило, с помощью ледорубов или прочих подручных средств хотя и успели не мало нагадить…

7 ноября 1917 года большевики пришли к власти. Россия к тому времени всё ещё находилась в состоянии войны с Германией и её союзниками, и все вместе к миру особенно не стремились, надеясь поживиться за счет ослабевшего противника. Хочешь или нет, а воевать надо.

Поэтому уже 19 ноября 1917 г. большевики назначают начальником штаба Верховного главнокомандующего… потомственного дворянина его превосходительство генерал-лейтенанта Императорской Армии Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. Именно он возглавит вооружённые силы Республики в самый тяжёлый для страны период, с ноября 1917 г. по август 1918 г. и из разрозненных частей бывшей Императорской Армии и отрядов Красной Гвардии к февралю 1918 г. сформирует Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С марта по август М.Д. Бонч-Бруевич будет занимать пост военного руководителя Высшего Военного Совета Республики, а в 1919 г. — начальника Полевого штаба РВСР.

Для справки. Организация РККА во время Гражданской войны имела ряд существенных отличий от привычных армейских структур. С 1918 г. по 1921 г. управление Красной Армии было следующим.

Высшим органом военно-политического руководства в РСФСР был Рев. Воен. Совет Республики (РВСР), задачей которого являлась координация и организация усилий всех военных и гражданских ведомств страны для борьбы с интервентами и белогвардейцами. Это был коллективный военный диктатор, приказы которого подлежали безусловному выполнению любым советским ведомством или учреждением независимо от административного подчинения. Штабов в Красной Армии было два, оба подчинялись РВСР.

Полевой штаб разрабатывал стратегические операции РККА, осуществлял непосредственное руководство фронтами и армиями.

Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) ведал вопросами вооружения, снабжения частей РККА, мобилизации и обучения войск, пополнением и ремонтом материальной части.

В 1921 г. оба этих штаба были объединены в Штаб РККА, который существует и до настоящего времени под названием Генерального штаба.

Поскольку РВСР был органом коллективным, осуществляющим как военные, так и политические и законодательные функции, было признано необходимым сосредоточить военную власть в руках одного человека с тем, чтобы он подчинялся только РВСР. Поэтому в конце 1918 г. была учреждена должность главнокомандующего всеми Вооруженными силами Советской Республики. Ему же в подчинение был передан Полевой штаб.

Его высокоблагородие главнокомандующий всеми Вооружёнными силами Советской Республики Сергей Сергеевич Каменев (не путать с Каменевым, которого затем вместе с Зиновьевым расстреляли). Кадровый офицер, закончил академию Генштаба в 1907 г., полковник Императорской Армии.

С начала 1918 г. по июль 1919 г. Каменев сделал молниеносную карьеру от командира пехотной дивизии до командующего Восточным фронтом и, наконец, с июля 1919 г. и до конца Гражданской войны занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин. Бессмысленно перечислять боевые операции С. С. Каменева, с июля 1919 г. ни одна операция сухопутных и морских сил Советской Республики не обходилась без его непосредственного участия.

Результат этих операций известен: Деникин пишет мемуары во Франции, Врангель собирает остатки белогвардейцев в Югославии, ну а Корнилову, Колчаку, Алексееву повезло меньше.

Большую помощь Сергею Сергеевичу оказывал его непосредственный подчинённый его превосходительство начальник Полевого штаба Красной Армии Павел Павлович Лебедев — потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии. На посту начальника Полевого штаба он сменил Бонч-Бруевича и с 1919 г. по 1921 г. (практически всю войну) его возглавлял, а с 1921 г. был назначен начальником Штаба РККА.

Павел Павлович участвовал в разработке и проведении важнейших операций Красной Армии по разгрому войск Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля, награждён орденами Красного знамени и Трудового Красного знамени (в то время высшие награды Республики).

Нельзя обойти вниманием и коллегу Лебедева, начальника Всероссийского главного штаба его превосходительство Александра Александровича Самойло. Александр Александрович также потомственный дворянин и генерал-майор, разумеется, Императорской Армии. Выдвинулся этот царский служака в годы Гражданской войны, возглавлял военный округ, армию, фронт, поработал заместителем у Лебедева, затем возглавил Всероглавштаб.

Не правда ли, дорогой читатель, забавная прослеживается тенденция в кадровой политике большевиков — дворяне и офицеры к ним шли и служили Советской власти и России верой и правдой.

Рабоче-Крестьянский Красный Флот — это вообще аристократическое заведение. Вот перечень его командующих в годы Гражданской войны:

- Василий Михайлович Альтфатер (потомственный дворянин, контр-адмирал Императорского Флота),

- Евгений Андреевич Беренс (потомственный дворянин, контр-адмирал Императорского Флота),

- Александр Васильевич Немиц (анкетные данные точно такие же).

Да что там командующие, в советской энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М., 1983 г.) указывается, что Морской генеральный штаб Русского ВМФ практически в полном составе перешёл на сторону Советской власти, да так и остался руководить флотом всю Гражданскую войну. Видимо, после Цусимы русские моряки идею монархии воспринимали, как сейчас говорят, «неоднозначно».

Кстати, вы обратили внимание на немецкие фамилии командующих флотом? Тоже интересная тема.

Дело в том, что Гольштейн-Готторпы, с 1761 г. правившие Россией под псевдонимом «Романовы», русских в основном недолюбливали. А потому приглашали своих сородичей управлять страной. Немцы монархии служили как цепные псы: пороли, вешали, расстреливали. И то, что немец выделывал такие вещи над русским, в царской России считалось в порядке вещей (это для наших «патриотов»-монархистов). Если кто не верит, почитайте что-нибудь о Бенкендорфе, Клейнмихеле, Рененкампфе и им подобных. Короче, ребята отрабатывали свой хлеб, и доверие царей к ним было безгранично. Николай II даже в Германскую войну назначил немца Штюрмера главой русского правительства!

Но даже бароны, глядя на «замечательный» режим русской монархии и его рахитичное дитя — русскую буржуазную республику – стали понимать, что так жить нельзя. И те из них, которые считали Россию своей Родиной, оказались вскоре в рядах красных.

Вот, к примеру, что писал Альтфатер в своём заявлении о приёме в РККА: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу, и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и теперь ещё многого не понимаю, но я убедился … что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришёл сказать вам, что я ваш».

Полагаю, что эти же слова мог бы повторить барон Александр Александрович фон Таубе, начальник Главного штаба командования Красной Армии в Сибири (бывший генерал-лейтенант Императорской Армии). Войска Таубе были разбиты с помощью белочехов летом 1918 г., сам он попал в плен и вскоре погиб в колчаковской тюрьме в камере смертников.

А уже спустя год другой «красный барон» — Владимир Александрович Ольдерогге (естественно, потомственный дворянин, генерал-майор Императорской Армии), с августа 1919 г. по январь 1920 г. командующий Восточным фронтом красных, – добивал белогвардейцев на Урале и в итоге ликвидировал колчаковщину.

В это же время, с июля по октябрь 1919 г. другой важнейший фронт красных — Южный – возглавлял его превосходительство бывший генерал-лейтенант Императорской Армии Владимир Николаевич Егорьев. Войска под командованием Егорьева остановили наступление Деникина, нанесли ему ряд поражений и продержались до подхода резервов с Восточного фронта, что в итоге предопределило окончательное поражение белых на Юге России. В эти тяжёлые месяцы ожесточённых боёв на Южном фронте ближайшим помощником Егорьева был его заместитель и одновременно командующий отдельной войсковой группой Владимир Иванович Селивачёв (потомственный дворянин, генерал-лейтенант Императорской Армии).

Как известно, летом-осенью 1919 г. белые планировали победоносно завершить Гражданскую войну. С этой целью они решили нанести комбинированный удар на всех направлениях. Однако к середине октября 1919 г. колчаковский фронт был уже безнадёжен, наметился перелом в пользу красных и на Юге. В этот-то момент белые нанесли неожиданный удар с северо-запада. На Петроград ринулся Юденич. Удар был настолько неожиданным и мощным, что уже в октябре белые оказались в пригородах Петрограда. Встал вопрос о сдаче города. Ленин, несмотря на известную панику в рядах товарищей, Питер решил не сдавать. И вот уже выдвигается навстречу Юденичу 7-я армия красных под командованием его высокоблагородия (бывшего полковника Императорской Армии) Сергея Дмитриевича Харламова, а во фланг белым заходит отдельная группа той же армии под командованием его превосходительства (генерал-майора Императорской Армии) Сергея Ивановича Одинцова. Оба военачальника, как и водится у красных, из самых потомственных дворян. Петроградским комиссаром (т.е. ответственным за политическое руководство боевыми действиями) был Иосиф Виссарионович Сталин — молодой, но уже подающий большие надежды государственный деятель. Итог действий этих господ-товарищей известен. В середине октября Юденич ещё рассматривал Красный Петроград в бинокль, а 28 ноября распаковывал чемоданы в Ревеле и его солдаты сдавали оружие эстонским пограничникам.

Такая ситуация с дворянами и генералами на службе у красных практически везде.

Возьмём, к примеру, Северный фронт. С осени 1918 г. по весну 1919 г. это важный участок борьбы с англо-американо-французскими интервентами. Ну и кто ведёт большевиков в бой? Сначала его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Павлович Парский, затем его превосходительство (бывший генерал-лейтенант) Дмитрий Николаевич Надёжный, оба потомственные дворяне. Нельзя не отметить, что именно Парский возглавлял отряды Красной Армии в знаменитых февральских боях 1918 г. под Нарвой, так что во многом благодаря ему мы празднуем 23 февраля. Его превосходительство товарищ Надёжный после окончания боёв на Севере будет назначен командующим Западным фронтом.

Конечно же, были у Красных талантливые военачальники и не из дворян и генералов, и их имена мы хорошо знаем: Фрунзе, Будённый, Чапаев, Пархоменко, Котовский, Щорс.

А ведь «их превосходительства» и «высокоблагородия» проливали свою кровь за Советскую власть ничуть не хуже пролетариев. Про барона Таубе уже упоминалось, но это пример не единственный.

Весной 1919 г. в боях под Ямбургом белогвардейцы захватили в плен и казнили комбрига 19 стрелковой дивизии бывшего генерал-майора Императорской Армии А.П. Николаева. Такая же участь постигла в 1919 г. командира 55 стрелковой дивизии (бывшего генерал-майора) А.В. Станкевича, в 1920 г. командира 13 стрелковой дивизии (бывшего генерал-майора) А.В. Соболева.

Что примечательно, перед смертью всем генералам предложили перейти на сторону белых, и все отказались.

В марте 1920 г. контрреволюционерами было совершено покушение на инспектора пехоты Туркестанского ВО А.П. Востросаблина (потомственный дворянин, бывший генерал-лейтенант Императорской Армии). От полученных ранений Востросаблин скончался.

Несомненно, эти люди делали сознательный выбор, боролись за идею, то есть были красными по убеждению.

Так что же, дворяне и кадровый офицерский корпус были целиком за красных? Конечно нет. Здесь нужно отличать «дворянина» как нравственное понятие от «дворянства» как класса.

Дворянский класс целиком оказался в лагере белых, иначе и быть не могло. Сидеть на шее русского народа им было очень удобно и слезать не хотелось.

Правда, и белым подмога от дворян была просто мизерной. Судите сами. Руководители белого движения (уж возглавить борьбу за свои права дворяне были просто обязаны): Деникин — сын офицера, дед был солдатом; Корнилов — казак, Семёнов — казак, Алексеев — сын солдата. Из титулованных особ один только Врангель (да и тот шведский барон). Кто же остался? Дворянин Колчак — потомок пленного турка да Юденич с весьма характерной для «русского дворянина» фамилией. В былые времена сами дворяне таких своих собратьев по классу определяли как «худородных», но «на безрыбье и рак — рыба».

Не стоит искать среди лидеров Белого движения князей Голицыных, Трубецких, Щербатовых, Оболенских, Долгоруковых, графов Шереметевых, Орловых, Новосильцевых и пр. Сидели наши баре в тылу, в Париже да Берлине и ждали, когда одни их холопы других на аркане приведут.

Не дождались.

Но есть ещё нравственная категория — «дворянин».

Поставьте себя на место «его превосходительства», перешедшего на сторону Советской власти. На что он может рассчитывать? Самое большее – командирский паёк да пару сапог (исключительная роскошь в Красной Армии, рядовой состав обували в лапти).

Поэтому шкурный интерес для таких людей исключался, оставалось одно — честь дворянина и русского офицера. Ведь изначально дворянин и офицер по сути было одно и то же — защитник Отечества.

В итоге основная масса дворян ринулась к белым — спасать свои капиталы, а лучшие из дворян пошли к красным — спасать Отечество.

И чем дольше полыхала Гражданская война, тем очевиднее становилась антинародная, антирусская сущность белого движения и в то же время неизбежность и необходимость победы большевиков для будущего России.

Переломным для русского национального самосознания стал 1920 г. — советско-польская война. Так вот, пан Пилсудский польские претензии к России выражал коротко, но очень ёмко: «Москву я может быть ещё и не займу…». Вы думаете, у белых это вызвало шок?

«Русская либеральная элита» этого не понимала, да и плевать ей было на Россию. Её Россия — это поместья да заводы, на которых холопы зарабатывали деньги для господ, а также кабаки с «мамзелями», где господа эти деньги тратили.

Однако ж не перевелись на Руси люди чести и долга. В дни польского нашествия русское офицерство, в том числе и дворяне, переходили на сторону Советской власти тысячами.

Их было так много, что красные сформировали из представителей высшего генералитета Императорской Армии специальный орган — «Особое совещание» при главнокомандующем всеми Вооружёнными Силами Республики. Цель этого органа — разработка рекомендаций для командования РККА и Советского Правительства по отражению польской агрессии.

Кроме этого, Особое совещание обратилось с призывом к бывшим офицерам Русской Императорской Армии выступить на защиту Родины в рядах РККА. Замечательные слова этого обращения, пожалуй, в полной мере отражают нравственную позицию лучшей части русской аристократии: «В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанёс, а добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас не назначило и служить там не за страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо, в последнем случае, она безвозвратно может пропасть и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию». Под обращением стоят подписи их высокопревосходительств: генерала от кавалерии (главнокомандующего Русской Армии в мае-июле 1917 г.) Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от инфантерии (венного министра Российской Империи в 1915-1916 гг.) Алексея Андреевича Поливанова, генерала от инфантерии Андрея Меандровича Зайончковского и многих других генералов Русской Армии.

В абсолютных цифрах вклад русского офицерства в победу Советской власти выглядит следующим образом: в период Гражданской войны в ряды Красной Армии было призвано 48,5 тысяч царских офицеров и генералов, в решающий 1919 г. они составили 53% всего командного состава РККА. Кроме того, было мобилизовано 10,3 тысяч царских военных чиновников и около 14 тысяч военных врачей, всего — 72,8 тысяч человек («Гражданская война и военная интервенция в СССР», М., Советская энциклопедия, 1983 г., стр. 106).

Закончить краткий обзор нам бы хотелось примерами человеческих судеб, которые как нельзя лучше опровергают миф о патологическом злодействе большевиков и о поголовном истреблении ими благородных сословий России.

Большевики были не идиоты, поэтому люди со знаниями, талантами и совестью им были очень нужны, а, учитывая тяжелейшее положение России, даже нужнее, чем кому-либо ещё. И такие люди могли рассчитывать на почёт и уважение со стороны Советской власти, несмотря на происхождение и некоторые провинности в прошлом.

Начнём с его высокопревосходительства генерала от артиллерии Алексея Алексеевича Маниковского. Алексей Алексеевич ещё в Первую мировую войну возглавлял Главное артиллерийское управление Русской Императорской Армии. После Февральской революции был назначен товарищем (заместителем) военного министра и, поскольку этот «военный министр», депутат Государственной Думы Гучков, ничего не соображал в военных вопросах, Маниковскому пришлось стать фактическим главой военного ведомства (обратите внимание на уровень руководства страной российскими демократами — идёт тяжелейшая война, а на должность военного министра назначают полного профана, который сваливает свои обязанности на заместителя). В памятную ноябрьскую ночь 1917 г. Маниковский был арестован вместе с остальными членами Временного правительства, затем отпущен на свободу. Спустя несколько недель вновь арестован и опять отпущен на свободу, в заговорах против Советской власти замечен не был. И уже в 1918 г. возглавит Главное артиллерийское управление РККА, затем будет работать на различных штабных должностях Красной Армии. Таков бывший член Временного правительства!

Коллега Маниковского по Временному правительству министр просвещения (единственный гражданский в нашей компании) Сергей Фёдорович Ольденбург. Напомним, кто такие Ольденбурги: это великие герцоги в Германии, герцоги и принцы в России, короли Дании, Норвегии, Швеции. Одна из ветвей этого рода — Глюксбурги, короли Греции, а другая — упомянутые нами Гольштейн-Готторп-Романовы. К этому я ещё добавлю, что сам Сергей Фёдорович являлся лидером партии кадетов. Естественно, что 7 ноября 1917 г. Ольденбург также оказался в казематах Петропавловской крепости. Как вы думаете, что с ним сделали большевики, учитывая его происхождение и политическое прошлое? Наверное, сожгли в печи Путиловского завода или раздавили паровым катком? Приведу выдержку из Большой советской энциклопедии 1939 г. издания: «Ольденбург Сергей Фёдорович (1863-1934). Академик, непременный секретарь АН СССР, учёный, историк, этнолог-лингвист, дешифровал древнеиндийские рукописи, найденные в Кашгарии… Ольденбург имеет более 300 опубликованных работ…», далее следует материал об огромном научном значении трудов Ольденбурга.

И наконец, его превосходительство генерал-лейтенант Советской Армии граф Алексей Алексеевич Игнатьев.

Придётся нам ещё раз упомянуть о «шкурном интересе», куда уж без него-то! Дело в том, что русская правящая элита так «мудро» подготовила Россию к Первой мировой войне, что даже патроны нам приходилось закупать за границей. Русское правительство перечисляло на это немалые деньги, и лежали они в западных банках.

В ту пору наш герой служил военным атташе во Франции в чине генерал-майора и ведал закупками вооружения. Тут-то и грянул Великий Октябрь. Наши верные союзнички мигом наложили лапу на русскую собственность за границей, в том числе и на счета русского правительства. Однако Алексей Алексеевич даром что граф, а башковитый попался: сориентировался быстрее французов и денежки перевёл на другой счёт, союзникам недоступный, да к тому же на своё имя. А денег было 225 миллионов рублей золотом, или на 2 миллиарда долларов по нынешнему золотому курсу. Как уж его французский премьер обхаживал, открой, мол, счётец, мы и с тобой поделимся, как белые ни упрашивали — дай денежку, а то мужиков убивать не на что, — не поддался наш граф! После того как Франция установила дипломатические отношения с СССР, он пришёл в советское посольство и скромненько передал чек на всю сумму со словами: «Эти деньги принадлежат России». Эмигранты были в бешенстве, они постановили Игнатьева убить.

Убийцей вызвался стать родной брат Алексея Алексеевича! Как Игнатьев остался жив, он и сам до конца не понял, пуля пробила фуражку в сантиметре от головы. Этот «братский сувенир» граф будет хранить всю жизнь.

Сравнивать Игнатьева с нашими нынешними миллиардерами-олигархами мы не станем, это всё равно, что сравнивать человека и амёбу. Предложим каждому из вас мысленно примерить на себя фуражку графа Игнатьева и подумать, способны ли вы на такое? А если к этому добавить, что в ходе революции большевики конфисковали родовое имение Игнатьевых и фамильный особняк в Петрограде?

На таких вот примерах лучше всего понимаешь, чем отличаются люди от элиты.

И последнее, что хотелось бы сказать. Помните, как в своё время жестоко хаяли Сталина и, в частности, вменяли ему в вину то, что он, дескать, поубивал всех оставшихся в России царских офицеров и бывших дворян. Ну так вот, никто из наших героев репрессиям не подвергался, все умерли своей смертью (разумеется, кроме павших на фронтах Гражданской войны) в славе и почёте, а их младшие товарищи, такие как: полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик Л.А. Говоров, стали Маршалами Советского Союза.

У антисоветской либерально-фашистской пропаганды свои законы, и попробуй, вытащи сегодня на экраны царских Генералов, сражающихся в Красной Армии за Советскую власть!

Поэтому вокруг героев нашего рассказа возник своеобразный заговор молчания. А «истинными спасителями Отечества» называются исключительно Белогвардейцы, служившие Антанте и Германии против собственного народа!