Флагман Владивостокского отряда

Интересная статья Михаила Ферапонтова с сайта WARSPOT.

Содержание:

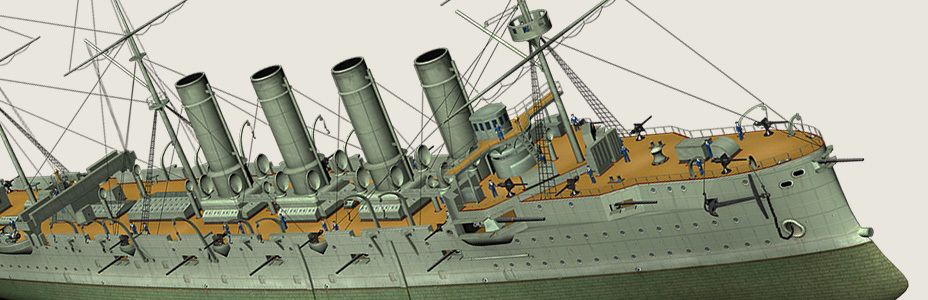

В бою в Корейском проливе 1 (14) августа 1904 года сошлись броненосные крейсера японского и российского императорских флотов. Формально все участники сражения относились к одному классу кораблей, фактически же бой вёлся между принципиально разными по смыслу своего создания и ключевым характеристикам боевыми машинами. Если адмиралы микадо в лице четвёрки кораблей типов «Асама» и «Идзумо» получили специализированный инструмент для войны с Российской империей в азиатских водах, то с «владивостокскими» крейсерами «Рюриком», «Россией» и «Громобоем» дело обстояло куда сложнее.

Во время Крымской войны и сразу после неё русский флот искал и, как казалось царским флотоводцам, нашёл способ «добраться» до действительно важных для враждебной Великобритании слабых мест. Обладая крайне ограниченным бюджетом, русские сделали ставку на доктрину крейсерской войны на морских коммуникациях Британской империи. На примере успешных действий одиночных парусно-паровых крейсеров конфедератов во время Гражданской войны в США была выработана тактика борьбы с британским судоходством (прежде всего в наиболее удобном для этого Тихоокеанском регионе). Небольшие русские эскадры деревянных крейсеров-пароходов 1860-х годов в этих дальних водах сменились одиночными железными крейсерами-броненосцами (полуброненосные фрегаты «Генерал-Адмирал», «Герцог Эдинбургский», «Минин», «Князь Пожарский»), а в 1880-е годы пополнились стальными гигантами «Владимир Мономах» и «Дмитрий Донской».

При появлении первых признаков возможной войны эти корабли должны были покинуть китайские или японские порты и отправиться в Тихий океан для уничтожения британской торговли и нападений на отдалённые колонии. При этом ставка делалась на сохранение собственных сил и избегание прямого столкновения. Русские океанские крейсера должны были быть быстрее более сильного врага и сильнее обычных крейсеров-защитников торговли.

Именно развитие этой концепции легло в основание проектирования «Рюрика», «России» и «Громобоя», однако в реальном бою им пришлось столкнуться с совсем другим противником. В интерактивном проекте Warspot мы рассмотрим, насколько характеристики русских броненосных рейдеров соответствовали проектным данным, а также возможностям их японских противников в бою в Корейском проливе.

Общие характеристики

На рубеже 1880-1890-х годов перед корабельными конструкторами встала задача по реализации последних достижений технического прогресса в своих проектах. Более мощные и экономичные паровые машины, новые конструкции паровых котлов, прочные сорта судостроительной стали, улучшенная броня и скорострельная артиллерия быстро меняли возможности кораблей.

Броненосный крейсер «Рюрик» был заложен на стапеле Балтийского завода в Санкт-Петербурге в 1890 году и получил комплект новинок — вертикальные паровые машины, сталежелезную броню и скорострельные пушки Канэ. Организационные и технические проблемы судостроения в России существенно затянули процесс постройки, и «Рюрик» вошёл в строй только через пять лет, когда такой корабль уже никого не удивлял.

Причисленный к классу броненосных крейсеров, новый корабль был идеологическим наследником русских высокоавтономных крейсеров для Тихого океана и даже получил в наследство архаичное для 1890-х годов парусное вооружение. Удивительно, но инерция мышления морских офицеров, сформировавшихся как специалисты во времена подвигов американской «Алабамы», требовала от конструкторов сохранения уже совершенно бесполезных парусов.

Броненосный крейсер «Россия» должен был повторить тип «Рюрика» при некоторых усовершенствованиях. В результате улучшений проекта корабль, заложенный на том же Балтийском заводе в 1894 году, следует считать отдельным типом: изменилась форма и габариты корпуса, использованы прогрессивные водотрубные котлы и гарвеированная броня (выделка по методу американского инженера Гарвея). Очень важным моментом стало усиление бронезащиты и вооружения. Тем не менее, новый бронепалубный крейсер, принятый казной в 1897 году, оставался верен идее преимущества крейсерских качеств над боевыми.

Проектирование «Громобоя» повторило историю его предшественника «Рюрика» — берём «Россию», немного улучшаем и получаем.. ещё один уникальный корабль с похожим силуэтом. После того, как в 1895 году Россия отобрала у Японии часть плодов победы над Китаем, и та приступила к созданию флота для войны с северным соседом, целесообразность постройки ещё одного дорогостоящего «истребителя торговли» была под вопросом. Однако «твёрдое желание» российского самодержца Николая II построить ещё один крейсер типа «Россия» не оставила адмиралам выбора.

В 1900 году «Громобой» вступил в строй, а Россия и Япония находились в шаге от войны друг с другом. В следующем году из 1-й Тихоокеанской эскадры (Порт-Артур) выделили временный отряд крейсеров с базированием на Владивосток. Официально же Отдельный отряд крейсеров флота Тихого океана был сформирован 7 июня 1903 года, а 12 мая 1904 года его переименовали в Отдельный отряд крейсеров 1-й эскадры флота Тихого океана. Главной ударной силой соединения стали броненосный крейсер 1-го ранга «Россия» (капитан 1-го ранга К.П. Арнаутов), броненосный крейсер 1-го ранга «Громобой» (капитан 1-го ранга Н.Д. Дабич) и броненосный крейсер 1-го ранга «Рюрик» (капитан 1-го ранга Е.А. Трусов).

Русское командование принимало во внимание, что «броненосные крейсера не линейные суда и построены специально для крейсерской войны. Эффект их действия на широком театре должен быть значительно большим, чем в составе эскадры. Отвлекая на себя 6 японских броненосных крейсеров, отряд будет ослаблять перевес главных сил японского флота над русским». Будучи по всем боевым характеристикам слабее японских оппонентов, русские корабли имели преимущество в автономности и дальности хода. Когда Владивостокскую «тройку» использовали согласно предвоенным планам, то эффект от их действий был достаточен, чтобы отвлечь от Порт-Артура как минимум несколько японских броненосных крейсеров. Но когда «Рюрику», «России» и «Громобою» пришлось вступить в бой с отрядом вице-адмирала Камимуры, более слабое вооружение и бронирование не позволило им на равных противостоять противнику. Результатом боя стала гибель «Рюрика».

Даже с фортуной на своей стороне русские крейсера не могли надеяться на победу в этом бою, а лишь на успешный отход во Владивосток в полном составе. «Рюрик» был современным воплощением устаревшей стратегической доктрины парусных крейсеров, «Россия» — его ненужным улучшением, а «Громобой» отнял у русских возможность усилить действительно важную линейную составляющую флота более полезным кораблём.

«Рюрик», «Россия» и «Громобой» были кораблями не для той войны, которую вели между собой две империи, но мужество моряков российского императорского флота и их верность долгу заслуживают уважения.

Главный калибр

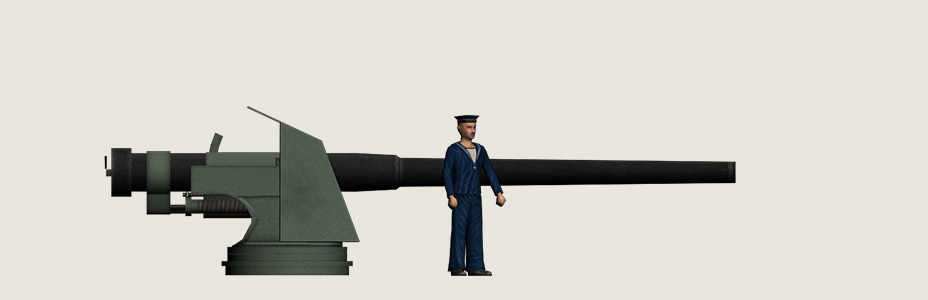

Для броненосных океанских рейдеров (как «Рюрик» и его потомки) не было необходимости в большом количестве пушек главного калибра, к которому традиционно относятся орудия калибром свыше 8 дюймов (200 мм). Собственно, «длинная рука» большого русского крейсера должна была обеспечить преимущество в бою с бронепалубным крейсером, а потому выбор 8-дюймовых пушек был правильным.

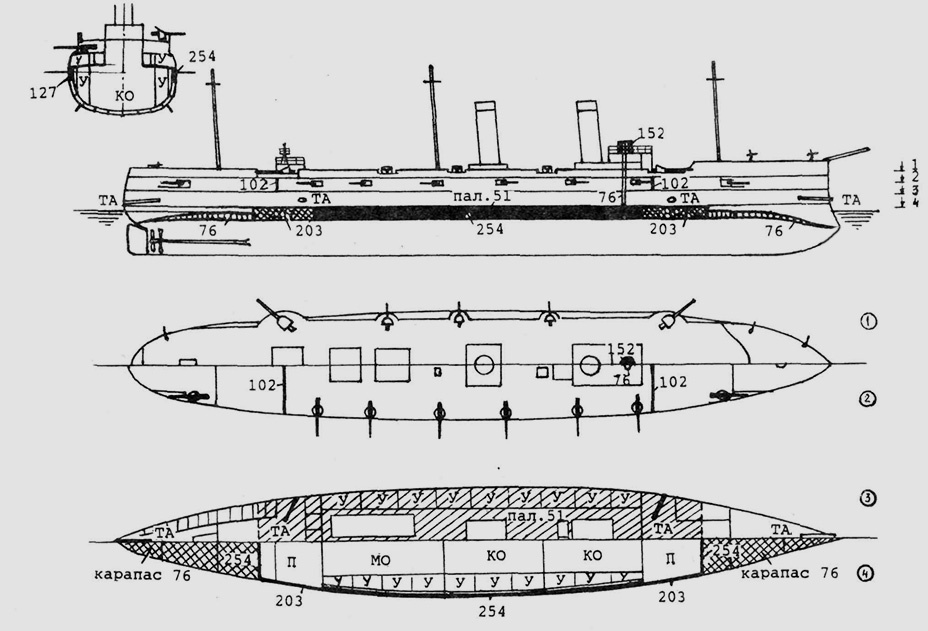

Сам «Рюрик» нёс четыре таких пушки образца 1885 года. Являясь развитием конструкции германского оружейного магната Круппа, 8-дюймовые казнозарядные орудия с длиной ствола 35 калибров соответствовали мировому уровню корабельной артиллерии середины 1880-х и начала 1890-х годов. К 1904 году главный калибр «Рюрика» уступал современным орудиям систем Канэ и Армстронга в дальности и скорострельности. Однако в бою в Корейском проливе снаряд главного калибра пушки образца 1885 года нанёс существенные повреждения японскому броненосному крейсеру «Иватэ».

В 1892 году российский учёный-артиллерист Антон Францевич Бринк разработал скорострельное 8-дюймовое орудие с длиной ствола 45 калибров. Дальность эффективного ведения огня выросла на 25%, а боевая скорострельность увеличилась как минимум вдвое. По комплексу характеристик пушка Бринка примерно соответствовала британским восьмидюймовкам Армстронга, состоявшим на вооружении японского флота.

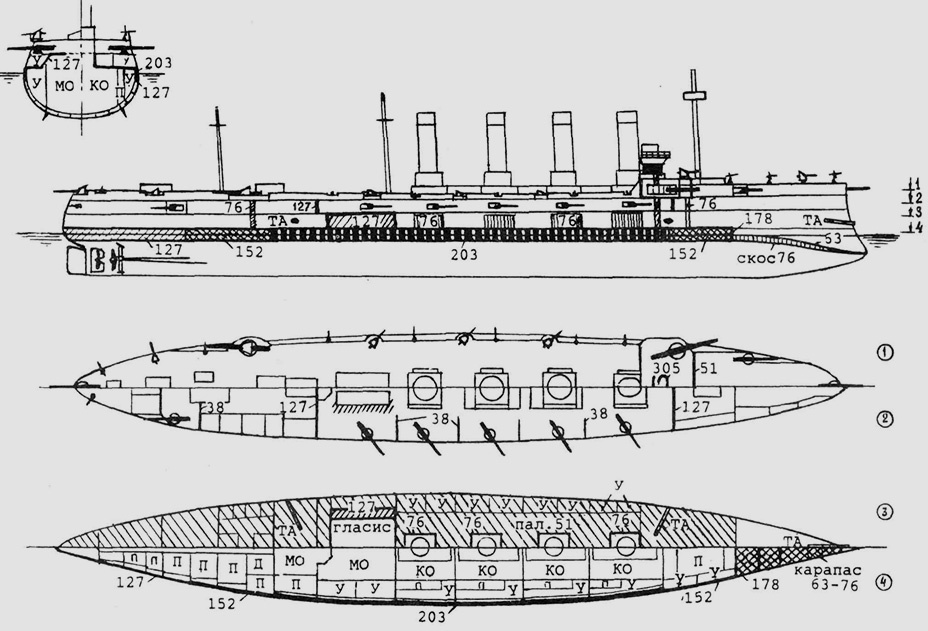

Броненосные крейсера «Россия» и «Громобой» вооружались четырьмя такими орудиями в специальных выступах-спонсонах на корпусе (по две пушки на каждый борт). В эскадренном сражении в строю кильватерной колонны такой способ размещения главного калибра не позволял использовать больше половины пушек разом. Размещение 8-дюймовых пушек в башнях на японских броненосных крейсерах давало возможность использовать всю артиллерийскую мощь в нужном секторе. Но «Рюрик», «Россия» и «Громобой» изначально предназначались для одиночных действий против торговых кораблей и их слабых бронепалубных защитников — в этом случае расположение тяжёлых орудий в спонсонах имело свои положительные стороны.

Средний калибр

В 1891 году Россия приобрела у Франции документацию на производство самых совершенных на тот момент пушек системы Канэ калибрами 75, 120 и 152 мм. Сочетание бездымного пороха и мощной современной взрывчатки заряда патронного снаряда, а также простота механизмов позволяли обрушить на противника град снарядов (техническая скорострельность для 152-мм пушки — 7-10 выстрелов в минуту, для 120-мм пушки — 10-12).

Всего на «Рюрике» было шестнадцать 152-мм и шесть 120-мм пушек (половина в бортовом залпе). «Россия» и «Громобой» несли такое же число шестидюймовок. Столь значительная батарея предназначалась, прежде всего, для быстрого выведения из строя убегающего «купца» или подавления огнём сопровождающего торговые корабли бронепалубного крейсера. В бою в Корейском проливе против хорошо бронированных японских броненосных крейсеров русские не смогли реализовать потенциал своего среднего калибра.

Противоминный калибр

Все три корабля условного типа «Рюрик» несли стандартный набор пушек малого калибра: 37-мм Гочкис (10-18), 47-мм Гочкис (6-20) и 75-мм Канэ (12-24). Проблема заключалась в том, что довоенные представления о применении противоминных пушек не подтвердились практикой Русско-японской войны. Только 75-мм пушки Канэ имели хоть какой-то шанс повредить вражеский миноносец до того, как тот выпустит торпеду. При этом на вооружении у замечательной трёхдюймовки Канэ были только бронебойные снаряды — считалось, что они будут пробивать миноносцы и истребители миноносцев чуть ли не насквозь и повреждать котлы и механизмы. Фактически же русские бронебойные снаряды не могли нанести врагу фатальных повреждений.

После боя в Корейском проливе с «Громобоя» и «России» были сняты за ненадобностью почти все пушки противоминных калибров.

Торпедное вооружение

Торпедные аппараты на корабле крейсерского класса представлялись теоретиками морской войны 1890-х годов как оружие ближнего боя в артиллерийском сражении на дистанции около 10 каб, защита от таранной атаки торпедной контратакой и способ быстрого потопления перехваченного грузового судна. Столь широкий спектр задач привёл к тому, что на «Рюрике» было 6 торпедных аппаратов для метания торпед Уайтхеда калибром 381 мм, на «России» — 5, на «Громобое» — 4. Все эти аппараты располагались в надводной части корпуса. Самая распространённая в тогдашнем царском флоте торпеда образца 1898 года была снаряжена 64 кг взрывчатки. При попадании вражеского снаряда в заряжённый торпедный аппарат взрыв боевой части торпеды приводил к значительным и опасным разрушениям.

Максимальная дальность хода торпеды составляла 25-30 каб. Реальная боевая дистанции, при которой торпеда уверенно сохраняла траекторию движения — это в лучшем случае половина от максимальной. Артиллерийские дуэли велись на 25-45 каб, и на таких дистанциях торпеды больших артиллерийских кораблей были бесполезны.

С функцией самозащиты торпедное вооружение русских броненосных крейсеров также не справилось. В бою в Корейском проливе, когда обездвиженный «Рюрик» остался против двух японских бронепалубных крейсеров, попытка атаковать их торпедой не удалась.

Броня

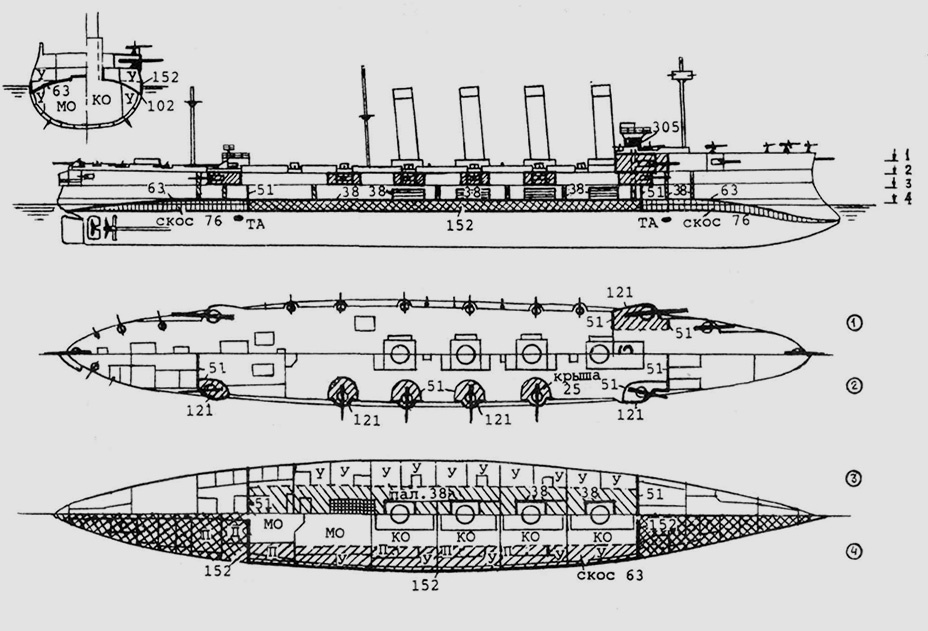

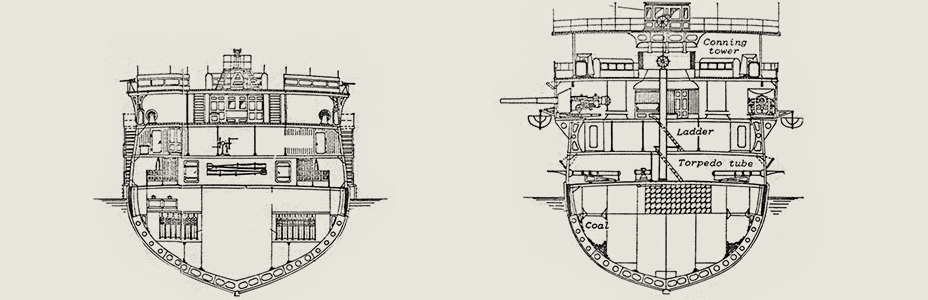

Бронирование русских броненосных крейсеров-участников боя в Корейском проливе строилось, исходя из традиции, сложившейся для уже построенных океанских рейдеров. Именно русские полуброненосные фрегаты 1870-1880-х годов стали основателями класса «опоясанных» крейсеров. Главной задачей брони на таких кораблях была защита машинного и котельного отделений для сохранения хода и, по возможности, борта по ватерлинии для сохранения скорости. Океанские истребители торговли не имели возможности быстрого ремонта в ближайшей гавани, поэтому корпус и энергетическую установку нужно было защищать прежде всего.

Таким образом, на «Рюрике» защита свелась к неполному, но толстому поясу по ватерлинии и броневым траверзам оконечностей. Толщина пояса в 254 мм должна была защищать крейсер в схватке с имевшимися на отдалённых колониальных станциях устаревшими броненосцами и броненосными крейсерами. По факту в мирное время русским рейдерам приходилось играть на Дальнем Востоке роль импровизированных броненосцев — отсюда и избыточная для крейсера толщина главного броневого сталежелезного пояса на «Рюрике». Что же касается броневой палубы (51 мм), то она должна была не допустить попадания в машинное и котельное отделения осколков от снарядов, разорвавшихся в надводной части корпуса.

На «России» за счёт уменьшения толщины главного пояса по ватерлинии с 254 до 203 мм удалось продлить пояс до самой кормы, оставив защищать носовую часть траверзу в 178 мм и скосу броневой палубы (53 мм). Часть броневых плит изготовили из более совершенной, чем сталежелезная, гарвеированной брони, которую пришлось закупать в США. В целом бронезащита второго броненосного крейсера улучшилась, но всё равно не годилась для участия в эскадренном бою против броненосцев.

На «Громобое» вновь вернулись к защите поясом только центральной части корпуса в районе машин и котлов. Более того, толщина пояса уменьшилась с 203 до 152 мм. Это компенсировалось применением новой крупповской брони (при одинаковой толщине прочнее гарвеированной на 20-25%). С другой стороны, защищённая площадь выросла, так как появились казематы для защиты большинства орудий главного и среднего калибров.

Если сравнивать защиту броненосных крейсеров типа «Асама» и «Идзумо», то японские корабли куда лучше подходили на роль кораблей линии баталии, чем огромные слабобронированные броненосные крейсера Владивостокского отряда. Впрочем, это преимущество было куплено за счёт мореходности и дальности плавания.

Корпус

Чтобы артиллерия корабля могла действовать при волнении, нужно поднять пушки как можно выше от ватерлинии, но при этом сохранить в приемлемых значениях такой параметр как остойчивость. Если верхний вес корабля будет слишком велик, то он может опрокинуться на волне. Чтобы с наименьшим расходом топлива долго поддерживать крейсерскую 10-узловую скорость в открытом море, корпус корабля должен быть узким и длинным.

Именно поэтому корпуса «Рюрика», «России» и «Громобоя» имели высокий борт и большую протяжённость. В дополнении к этому на носу был надстроен полубак, с которого в штормовую погоду скатывались волны. Мореходные качества крейсеров оценивались офицерами как превосходные.

При водоизмещении около 12 000 т и длине почти 150 м русские крейсера производили огромное впечатление на современников. К сожалению, это же делало их очень хорошими целями в бою.

Стальные корпуса были разделены водонепроницаемыми переборками. Водоотливная система вполне соответствовала духу времени и тогдашнему стандарту откачки воды в размере собственного водоизмещения за один час.

После боя в Корейском проливе оба уцелевших крейсера выглядели ужасающе из-за следов пожаров и множества пробоин. Однако при более детальном осмотре выяснилось, что всё не так страшно, и корабли «проглотили» большое число вражеских снарядов без фатальных повреждений. К сожалению, этого нельзя сказать о членах экипажа, многие из которых были ранены или погибли в бою.

Скорость и автономность

Броненосные крейсера типа «Рюрик» создавались для длительных походов в водах Тихого океана. Даже самые экономные паровые котлы сжигали огромное количество угля, поэтому достигнутые на русских рейдерах показатели дальности экономичным 10-узловым ходом достойны уважения. Например, для «Рюрика» этот показатель составлял 6700 морских миль, для «России» — 7740 морских миль, для «Громобоя» — 8100 миль. Для сравнения, их противники в бою в Корейском проливе должны были пополнить угольные бункеры уже после 2000 миль.

Работавшие на два винта на «Рюрике» и три винта на «России» и «Громобое» мощные вертикальные паровые машины разгоняли корабли до наибольших скоростей в 18-19 узлов. На двух последних крейсерах центральный винт работал на экономичном ходу. В боевых условиях «Рюрик» не мог дать больше 18 узлов и тормозил весь отряд, когда «Россия» и «Громобой» могли экстренно выжать и 19,5 узлов.

В бою в Корейском проливе фатальным фактором для «Рюрика» стала не его скорость, а бронирование. Наибольшая скорость японских кораблей адмирала Камимуры — это дискуссионный вопрос. Возможно, в этом бою японцы не имели заметного преимущества в скорости. В любом случае «Рюрик» получил в самом начале боя подводную пробоину в месте, не защищённом броневым поясом, набрал воды, после чего уже не мог поддерживать максимальную скорость.

ПРИЛОЖЕНИЕ

источник: https://warspot.ru/17662-flagman-vladivostokskogo-otryada

Все бы хорошо, вот только 75-миллиметровки Канэ на «России» стояли не на станках Меллера, показанных здесь в 3D-графике, а на оригинальных станках Канэ.

С уважением. Стволяр.

Максимальная дальность хода торпеды составляла 25-30 каб.

Опшибка?

Как-то упущено что у русских было 3 крейсера, у японцев 4 (+ еще 2 легких).

Произошел бы бой между

«3 Рюриками под российскими флагами, против 4-х Рюриков но под японскими флагами (+ 2 доп. крейсера)

3 Асамы под российскими флагами, против 4 Асам Японии»

победа досталась бы японцам в любом варианте.

****

А можно ли выжать из Рюриков что-то очень скоростное (без попаданчества)? Или пусть Рюрик — как и в РИ, а вот «Россия» и «Громобой» — скоростные?

Например, сообразили что океанскому рейдеру бой противопоказан, и в первую очередь надо иметь высокую скорость (а так же большую дальность, мореходность), а вот вооружение можно и сократить — противник то торговцы.

Да наш «обычный» рейдер (Азов, Донской, Минин, Мономах) за счет вооружения победит вражеский крейсер (например защитник конвоя), но сам получит повреждения и будет вынужден прекратить крейсерство. А вот с высокой скоростью, просто уйдет от противников.

Вроде бы как, на «России» средняя машина была для экономического хода. На «Громобое» мощность машин равномерно распределили по всем трем.

++++++++++

Размещение орудий ГК ужасно. В начале боя «Россия» меняла курс (!) для того , чтобы японский бронепалубник попал в сектор обстрела одного(!) 8″ орудия.

Последствия оглядки на паруса, оттуда же и погонное орудие.

Меня тоже всегда интересовал вопрос — а почему те же самые 8-дм орудия не поставить просто на палубу ромбом. Одну на носу, одну на корме и две по бортам. Это же будет по три пушки в любом направлении!

К этому пришли только после войны, о чем думали до войны или в течении, не понятно.Помимо всего прочего могли в спешном порядке еще до 1,081904 использовать орудия «Храброго» для усиления вооружения крейсеров , или хотя бы более рационально расставить 6″ орудия. Но все это стали делать только после боя.