2. В составе эскадры Флота Тихого океана

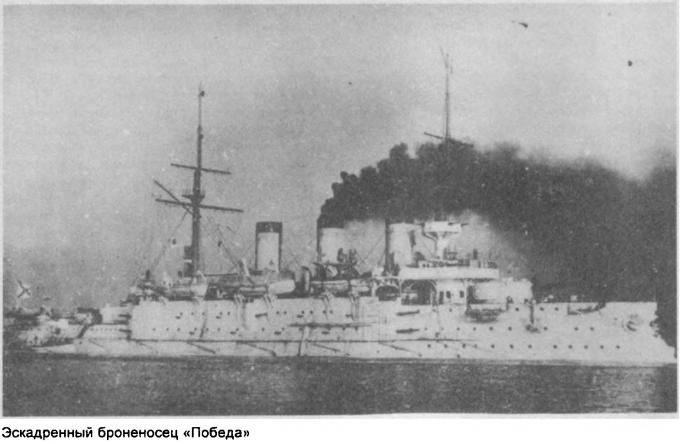

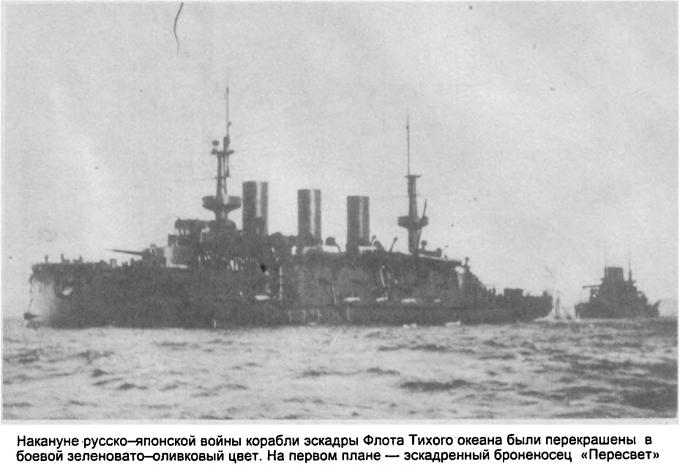

К началу войны с Японией «Пересвет» и «Победа» вошли в состав эскадры Флота Тихого океана как вполне сформировавшиеся боевые единицы.

Как доносил в Петербург начальник эскадры Н.И. Скрыдлов, главным недостатком «Пересвета», прибывшего в Порт-Артур в начале апреля 1902 года, являлись практически полное отсутствие боевой подготовки и

«необученность личного состава».

К машинной команде, которой с ноября 1899 года руководил старший механик В.В. Эйсмонт, это, очевидно, не относилось: корабль пришел в порт в полной исправности. Высокая техническая готовность энергетической части подтвердилась и на прошедших с 30 сентября по 2 октября 1902 года первых в истории отечественного парового флота гонках броненосцев полным ходом. Держа на первый случай, как было приказано, относительно умеренную скорость и «не вредя машинам и котлам», корабли уже наутро следующего дня оставили за горизонтом шедший едва 13-узловым ходом (таков оказался уровень надежности его машин) броненосец «Севастополь». Вскоре потерялся за горизонтом и несколько опережавший его броненосец «Полтава». Весь 566-мильный путь от Нагасаки до находившейся на подходе к внешнему порт-артурскому рейду скалы Энкоунтер «Пересвет» прошел за 36 часов со средней скоростью 15,7 уз. Только такими гонками, считал державший свой флаг на «Пересвете» контр-адмирал К.П. Кузьмич, можно восполнить присущий всему флоту недостаток практики машинных команд при полных ходах. Действительно, в силу господствовавшей тогда во всем укладе жизни флота жесткой экономии корабли полным ходом практически не пользовались. Правила МТК рекомендовали развивать полный ход лишь один раз в полгода и не более чем на полчаса. Это порождало один из кардинальных неискоренимых изъянов тогдашних русских кораблей – неспособность в критической ситуации развить скорость, близкую к сдаточной.

«Пересвет» на пути из России в Порт-Артур не провел ни одной практической стрельбы. Чтобы скорее наверстать отставание, Н.И. Скрыдлов решился даже отказать в просьбе великому князю Борису Владимировичу, который свое путешествие в Японию желал продолжить именно на «Пересвете». Серьезность положения и новое обострение отношений с Японией заставили офицеров корабля во главе с вновь назначенным командиром капитаном 1 ранга В.А. Бойсманом всерьез взяться за боевую подготовку.

Освоив принятые на эскадре правила обучения и методы стрельбы, артиллерийские офицеры «Пересвета» лейтенанты М.М. Римский-Корсаков (старший артиллерийский офицер) и В.Н. Черкасов обобщили приобретенный опыт в обширном «Наставлении командирам батарей, групп и плутонгов эскадренного броненосца «Пересвет». Это секретное пособие, отпечатанное в типографии Квантунского флотского экипажа, сослужило большую службу при обучении и боевой подготовке экипажей других кораблей. Наиболее полное и обстоятельное по сравнению с другими наставлениями и памятками, оно и сегодня может служить примером творческого отношения офицеров к своим обязанностям. Вместе с описанием расположения артиллерии и ее боевой организации, указанием средств связи, управления, систем подачи боеприпасов и перечнем обязанностей на всех артиллерийских боевых постах корабля рассматривалась виды учений, практических и боевых стрельб, методы пристрелки, борьба за живучесть. Оценивалась боеспособность корабля, приводились полярные диаграммы бронирования и углов обстрела, наглядно показывавшие те курсовые углы, на которых корабль обеспечен наибольшей защитой и может сосредоточить по противнику наиболее сильный огонь.

В отличие от сложившейся практики, в силу которой скорость стрельбы из орудий в русском флоте не оценивалась и в число контрольных показателей искусства комендоров не входила, в «Наставлении» предусматривался параграф «Значение меткости и скорости стрельбы». Отвергая вековую мудрость «стреляй редко, да метко», авторы указывали на решающее значение нанесения противнику

«наибольших повреждений в кратчайший промежуток времени».

Тем самым они приоткрывали дверь тактике будущего.

Указывалось, что скорость стрельбы зависит

«от скорости подачи, умения людей обращаться с патронами, снарядами, беседками и от непрерывности стрельбы, то есть своевременной замены убылых, уборки раненых и тушения пожаров, не отвлекающих людей от стреляющих орудий».

Отработка всех этих действий на учениях в конечном счете способствовала повышению скорости заряжания и наводки орудий, но специальных тренировок по ускорению именно этих двух последних операций, от которых особенно зависела скорость стрельбы, «Наставление» не предусматривало.

На эскадре, видимо, еще не были знакомы с неторопливо готовившейся ГМШ к изданию работой одного из видных артиллеристов флота В.А. Алексеева «Скорость стрельбы». В ней раскрывался секрет выявившегося в боях превосходства японцев в артиллерийском искусстве, главным элементом которого и была скорость стрельбы. Собрав все немногочисленные сведения о скорости стрельбы в русском флоте, В.А. Алексеев пришел к выводу о весьма значительном его отставании по этому показателю от английского и во всем ему следовавшего японского флота. В работе объяснялось, что так как скорость стрельбы из орудий на этих флотах уже приблизилась к пределу, допускаемому ловкостью и выносливостью человека при выполнении ручных операций заряжания, то эти операции требуют постоянных тренировок. Однако их значение в русском флоте оценили лишь после войны.

Шагом навстречу сделавшемуся вскоре достоянием всех флотов методу массирования огня было введенное в «Наставление», по опыту эскадры, понятие о «пристрелочном огне». Именно такой пристрелочный огонь, максимально физически возможная скорость стрельбы, искусство наводки орудий всего флота по одной цели и практическая отработка умения стрелять в цель на большие дистанции (до 70–100 кб вместо общепринятых тогда 20–35 кб) и составляли сущность японского метода. Отработав его элементы в боях в Желтом море, японцы во всей полноте продемонстрировали его устрашающую эффективность при Цусиме. Не исключено, что в освоении этого метода японцам могло помочь и попавшее к ним в руки «Наставление» с «Пересвета».

Вступление в строй «Победы» осложнялось другой столь же остро вставшей в те годы перед русским флотом проблемой. Она состояла в опасно усугублявшемся разрыве между непрерывно усложнявшимся конструктивным устройством новейших водотрубных котлов и явно отстававшим уровнем подготовки машинных команд, обязанных их обслуживать. Уровень образования и качество обучения начинали уже напрямую определять боеспособность кораблей. Тип котла, как оказалось, существенного значения не имел. Так скандальная история с неполадками котлов Никлосса на крейсере «Варяг», отличавшихся особой конструктивной изощренностью, в точности повторилась на броненосце «Победа» с весьма надежными и достаточно освоенными котлами Бельвиля. Аварий с первыми водотрубными котлами на крейсерах «Минин», «Россия», броненосце «Пересвет» и канонерской лодке «Храбрый» (котлы Никлосса) удавалось вначале избегать благодаря тщательному подбору и длительному обучению машинных команд, а также неусыпному надзору со стороны старших механиков. Однако рутинное отношение к новым котлам в ГМШ, основанное на опыте обслуживания прежних, несравнимо более простых и неприхотливых, огнетрубных котлов, привело к тому, что там начали игнорировать самые элементарные нормы комплектования машинных команд. Так, вследствие высокомерного недомыслия чиновников из ГМШ, к моменту начала плавания корабля опытных и освоивших его механизмы специалистов, в связи с окончанием срока службы, приходилось в массовом порядке заменять чуть ли не новобранцами от сохи. Предварительное обучение в матросских школах мало помогало – молодые матросы практиковались на огнетрубных котлах давно отживших броненосцев береговой обороны. В итоге учиться обращению с новейшими котлами приходилось на ходу ценой непрекращавшихся аварий. Таково было одно из стойких проявлений казенной «экономии» ГМШ, не считавшего нужным дать флоту учебные суда с современными механизмами и котлами, и марсофлотского образа мышления, уважавшего парусное искусство и не признававшего кочегарное.

Бичом флота был и постоянный некомплект офицеров-специалистов, в том числе и инженер-механиков, а также грамотных и опытных кочегарных и машинных старшин. В результате старший инженер-механик, даже при всех его знаниях, умении и служебном рвении оказывался не в силах обучить всему неумелую машинную команду. Хватало, наконец, и конструктивных недоработок, неизбежных при внедрении новой техники.

Весь этот клубок технических, организационных и психологических противоречий обрушился на броненосец «Победа».

Старший инженер-механик В.А. Обнорский, ранее отлично справлявшийся с механизмами и огнетрубными котлами броненосца «Император Николай I», был настолько угнетен беспрерывными авариями во время похода в Англию летом 1902 года, что в Портленде его списали в береговой госпиталь с диагнозом

«нервное расстройство».

Когда отряд Э.А. Штакельберга прибыл на Средиземное море, котлы, первый раз «сдавшие» перед приходом в Англию, окончательно вышли из строя, несмотря на все принятые меры, и корабль не мог продолжать плавание. От гибели их пришлось спасать специально командированной в Пирей (куда пришел броненосец) аварийной бригаде Балтийского завода во главе с его начальником С.К. Ратником. Второй этап работ завершал его помощник флагманский инженер-механик И.П. Павлов. Полная переборка котлов, систем их питания, замена ряда безнадежно поврежденных деталей и приведение всего котельного хозяйства в работоспособное состояние сопровождались обучением личного состава правилам их надзора и обслуживания.

Эту работу вместе с назначенным в Пирее на корабль новым старшим инженер-механиком И.М. Ивановым выполняли и командированные в плавание до Порт-Артура заводские специалисты: подмастер В. Кузмичев и указатель Т. Михайлов. Созданная в Порт-Артуре комиссия в составе старших инженер-механиков кораблей эскадры убедилась в полной исправности и надежной работе котлов, а также в лучшей обученности кочегарной команды. Для предотвращения аварий, подобных случившейся на «Победе», Балтийский завод предложил ряд кардинальных мер, включавших улучшение подготовки кочегаров и привлечение наиболее способных и знающих специалистов к сверхсрочной службе. Как писал в своем донесении о результатах работы И.П. Павлов, он еще в 1892 году после опытовых плаваний на «Минине» предлагал, по примеру французов, ввести для знающих специалистов такое денежное содержание, которое не позволяло бы частным береговым предприятиям переманить их на работу. За такую «крамолу», подрывавшую все основы казенной «экономии», И.П. Павлов удостоился тогда выговора от управляющего Морским министерством.

Но и теперь предложения Балтийского завода, направленные на сбережение техники кораблей и повышение их боеспособности, не могли пробить стену казенного равнодушия. Доводы С.К. Ратника, говорившего о том же с новым начальником ГМШ З.П. Рожественским, также не возымели действия. Не внял он и вовсе, казалось бы, не требовавшим особых расходов предложениям завода о необходимости улучшения социального статуса и морального состояния инженер-механиков. Многие из них, по словам И.П. Павлова, готовы были бежать от ненавистного всем морским инженерам неопределенного положения с его полуштатскими «званиями» вместо тех военных чинов, которые они имели до шестаковских реформ. Эта

«неопределенность общественного положения, то есть отсутствие чинов»

сильно подрывала и престиж Морского инженерного училища, мешая высокому конкурсу при наборе воспитанников.

Вовремя справившись под надзором порт-артурской комиссии с приведением механизмов в полностью работоспособное состояние, «Победа» и «Пересвет» прошли полный курс боевой подготовки, совершив летом 1903 года поход с эскадрой для докования во Владивосток. Там все броненосцы были перекрашены в боевой зеленовато-оливковый цвет. На обратном пути корабли участвовали в больших маневрах под Порт-Артуром.

Маневры, как и все, что делалось тогда на эскадре под надзором практически полновластно распоряжавшегося ею наместника Е.И. Алексеева, не были доведены до конца и носили скорее показной характер. Эту последнюю перед войной

«примерно-боевую стрельбу»

провели 19 октября 1903 года. Предусматривалось весьма несложное маневрирование и три вида стрельб с одновременным отражением атак миноносцев. Каждому из двух отрядов броненосцев, на которые для маневра была разбита эскадра (в первом – «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь», во втором – «Пересвет», «Победа», «Ретвизан»), на главнейшую для них стрельбу – по щиту всем отрядом отводилось почти два часа. Но скорость назначалась лишь 11 уз (миноносцам предписывалось атаковать на 14-узловой скорости!), курс – по дуге с расчетом держать цель на постоянном курсовом угле 70°. На стрельбе, составлявшей для эскадры главный итоговый экзамен года, каждому 305- и 254-мм орудию разрешалось сделать не более трех (!) выстрелов: один практическим и два боевыми неснаряженными чугунными снарядами. На каждое 152-мм орудие отпускалось по четыре боевых патрона. Сверх того 6 патронов разрешалось употребить на пристрелку. При таком расходе, стреляя в щит по очереди, чтобы наместник мог оценить результаты каждого корабля, все разрешенные снаряды можно было выпустить в течение нескольких минут. Растягивая же время почти до двух часов, корабли неминуемо должны были приучаться к единственно возможному в этих условиях темпу стрельбы в час по чайной ложке. Об искусстве эскадренного ведения огня вопрос, по-видимому, даже не поднимался.

Как писал один из участников обороны Порт-Артура, бывший механик миноносца «Властный» П.В. Воробьев, стрельба составляла

«общее горе наших флотов – артиллерия не пользовалась расположением строевых офицеров (кроме, конечно, артиллерийских), стрельбы это была общая мука, к ним относились как к неизбежному злу, а потому стреляли мы плохо – сама война показала, в особенности по сравнению с японцами, которые стреляли прекрасно».

За время русско-японской войны можно насчитать более 30 случаев, когда судьба благоприятствовала русским морякам, предоставляя нм верные шансы если не сразу выиграть всю войну, то во всяком случае многие ее эпизоды. Так продолжалось вплоть до Цусимы, где судьба уже окончательно отступилась от кораблей под Андреевским флагом.

Архивные документы неопровержимо свидетельствуют о том, что более чем за пять лет до войны в русском флоте были известны почти все те главнейшие факторы, которые обеспечили японцам подавляющее превосходство в материальной части артиллерии и в искусстве стрельбы. Перечень их, к несчастью, огромен. Причем и технические, и тактические проблемы артиллерии на протяжении 1900–1904 годов неоднократно поднимались по инициативе строевого состава флота и специалистов МТК. Все они с поразительным легкомыслием и беззаботностью отклонялись тогдашней высшей морской бюрократией в лице управляющего Морским министерством, начальника ГМШ и начальника ГУКиС. Формально возглавлявший этот триумвират генерал-адмирал к делам флота обращался нечасто, и инициативные предложения до него, по-видимому, не доходили. Весьма обширным и поучительным был бы сборник одних только резолюций, которыми эти администраторы готовили поражение флота.

Перед началом войны провалили даже инициативу, проявленную самим императором. В июле 1903 года он вознамерился пожаловать эскадре Флота Тихого океана переходящий приз для

«эскадренной состязательной стрельбы».

Наместник Е.И. Алексеев решил разыграть его на предстоящем осенью смотре флота. Ему почтительно доложили, что необходимые приготовления уже делаются и порт приступил к сооружению щитов для стрельб. Далее оба штаба – морской наместника (контр-адмирал В.К. Витгефт) и начальника эскадры (капитан 1 ранга А.А. Эбергард) – сумели запугать адмирала Алексеева большими затратами времени на стрельбу каждого корабля (не менее трех часов) и соответственно всей эскадры (по крайней мере три недели).

Вывод делался однозначный: состязательная стрельба должна быть признана

«маневром несмотровым»,

а потому и проводить ее не стоит. При желании и заботе о боеспособности флота придуманные бюрократами препятствия могли быть с легкостью преодолены. Но даже возложить на порт, руководимый любимцем наместника контр-адмиралом Н.Р. Греве, дополнительные непривычные функции по изготовлению щитов никто не решился. Привычнее было, как на этом постоянно настаивал В.П. Верховский, поручать экипажам кораблей, ввиду слабости ремонтной базы, выполнять их ремонт собственными силами. Напрасно, протестуя против этого, полезного для «экономии» и гибельного для флота «порядка», начальник эскадры Ф.В. Дубасов в 1899 году писал, что тем самым личный состав кораблей превращается в

«плохих мастеровых и плохих матросов».

Порядок оставался неизменным, и крамольных инициатив в Порт-Артуре перед войной, когда начальником эскадры, сменив своих также оказавшихся не очень удобными для петербургского начальства предшественников Я.А. Гильтебрандта и Н.И. Скрыдлова, с октября 1902 года стал безропотный О.В. Старк, не возникало.

Наместник счел за благо от состязательной стрельбы отказаться. Была упущена реальная возможность в ходе подготовки к стрельбам на императорский кубок поднять артиллерийское искусство эскадры до того уровня, который, как говорилось в одном из документов флагманского артиллериста ее штаба лейтенанта А.К. Мякишева, позволял бы рассчитывать

«не остаться за флагами на грозном экзамене войны».

Срыв этих стрельб не позволил выявить и накопившиеся недостатки в собственно боевой подготовке кораблей: отсутствие упражнений в скорости заряжания и наведения орудий (об этом прямо напоминала полученная к тому времени на эскадре работа В.А. Алексеева «Скорость стрельбы»), несовершенство средств управления артиллерией и кораблем в целом (горн и барабан по-прежнему оставались в числе главнейших «технических средств» управления), неумение применять в боевых условиях корабельные радиостанции, отсутствие методов и способов управления (помимо флажных сигналов и семафора) артиллерийским огнем эскадры и передачи команд в бою.

Остался неустраненным (хотя и выявленный еще до войны) коренной недостаток в подготовке комендоров и распределении обязанностей в орудийных расчетах, когда стреляющий комендор, чтобы справиться с обилием порученных ему одному манипуляций, должен был поминутно отрывать глаза от прицела.

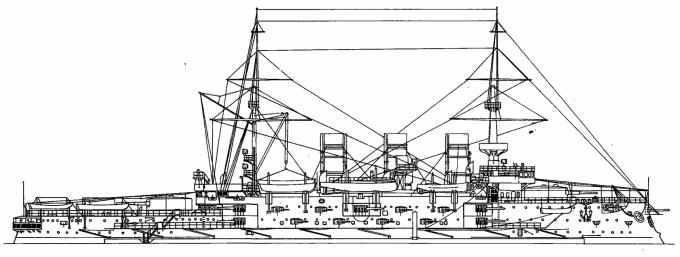

Никто не задумался о наиболее рациональном использовании «крейсеров-броненосцев» типа «Пересвет» с их повышенной скоростью и значительной дальностью плавания, более скорострельными башенными орудиями, увеличенной дальностью стрельбы и полноразмерными (в отличие от облегченных в свое время 305- и 152-мм) снарядами. Буквально напрашивалась идея создать из них, с привлечением, может быть, хорошо бронированного крейсера «Громобой», высокоманевренное скоростное боевое соединение, способное совершать самостоятельные дальние экспедиции.

В предвоенное полугодие эскадру постигло изобретенное в недрах министерства гибельное новшество – система «вооруженного резерва». В дни, когда японский флот безостановочно, почти до изнеможения, занимался отработкой маневрирования и столь же напряженными, не считая снарядов и не думая об их экономии, боевыми стрельбами, русские корабли в Порт-Артуре замерли без движения в гаванях и на рейдах. Дисквалифицируясь в бездействии, они теряли боеспособность и в силу совершавшегося обычным порядком (словно флот не стоял на пороге всеми ожидаемой войны) увольнения в запас отслуживших свой срок специалистов. Всего на эскадре убыло в запас до 1500 матросов-специалистов. Для компенсации этих потерь на эскадре (приказ ее начальника № 871 от 20 октября 1903 года) была развернута подготовка молодых матросов. Местные «курсы повышения квалификации» (с двухмесячным сроком обучения) по основным специальностям – артиллерии, минному и штурманскому делу – были развернуты и для офицеров.

Кроме того, некомплект офицеров на кораблях заставил О.В. Старка, рискуя вызвать неудовольствие всесильного наместника, не прощавшего чужих инициатив, обрести необходимую смелость. В одном из рапортов в середине января 1904 года он напоминал наместнику о почти что бедственной нехватке кадров, напрямую угрожавшей боеспособности кораблей. Оказалось, что

«на судах 1-го ранга за единичными исключениями недостает 4–5 строевых офицеров, причем имеемый состав по большей части надо признать молодым и малоопытным».

На миноносцах же, не исключая командиров, текучесть кадров была непрерывной.

«Мне известно испытываемое Морским министерством затруднение для удовлетворения этой важнейшей потребности вверенной мне эскадры, и я позволяю себе возобновить ходатайство по этому предмету в видах переживаемых событий, при которых нет места соображениям о нуждах учебных или иных отрядов Балтийского флота и береговых морских учреждений».

Вняв этим словам отчаяния, Е.И. Алексеев счел необходимым 21 января обратиться в министерство с ходатайством о немедленном пополнении большого некомплекта офицеров, ощутимо ослабляющего боевую готовность кораблей, и без того

«уже сильно пониженную малым процентом офицеров старшего срока службы и большим – молодых мичманов».

На «Пересвет» в числе молодого пополнения в последний предвоенный год прибыли младший инженер-механик П.Н. Тихобаев и мичман Н.Л. Максимов.

После общего, вполне удовлетворившего наместника, смотра флота в Талиенванском заливе корабли вернулись в Порт-Артур, и 31 октября «Пересвет» и «Победа» вместе с «Ретвизаном» и «Севастополем» вступили, как и все крейсеры в Порт-Артуре и Владивостоке (исключая «Боярина» и продолжавшего свои испытания «Варяга»), в вооруженный резерв. На внешнем рейде в строю оставались броненосцы «Полтава» и «Петропавловск» (флаг начальника эскадры). Стоянку оживило появление 19 ноября на рейде в уже забытой на эскадре белоснежной окраске «Цесаревича» и «Баяна». Эти корабли существенно усилили эскадру и даже вызвали у наместника подъем воинственного настроения.

На совещании, созванном 18 декабря 1903 года, Алексеев объявил, что

«считает желательным идти к Сасебо и отыскать неприятеля для нанесения ему 2-го Синопа»,

но все же решил выждать подхода следующего отряда подкреплений и транспортов, «и тогда уже надо без колебаний направиться к японским берегам для разбития неприятеля». Флаг-капитан эскадры капитан 1 ранга А.А. Эбергард считал, что и с имеющимися силами можно идти к Японии и принять бой у ее берегов.

Более взвешенную штабную мудрость проявил начальник временного морского штаба наместника контр-адмирал В.К. Витгефт. По его мнению, задачей флота должно быть господство в Желтом море, от Квантуна до Кельпарта,

«вызывая неприятеля к себе от его берегов».

Тем самым будет предотвращена наиболее предсказуемая операция японцев – высадка авангардной армии на западном берегу Кореи. Все же эскадре было поручено составить расчет потребности в угле для похода к Японии. Дошли ли до японцев сведения о воинственных настроениях наместника или нет, но следующее его опрометчивое действие, по-видимому, явно сыграло им на руку.

Ввиду тревожности обстановки адмирал Алексеев приказал эскадре вступить в кампанию.

18 января 1904 года к «Полтаве», «Петропавловску» и большинству крейсеров присоединились «Победа», «Диана» и «Енисей», на следующий день – «Пересвет», «Ретвизан» и «Амур». На рейд вывели даже «Ангару» (бывший пароход-крейсер Добровольного флота). Для наблюдательных японцев этот последний факт должен был стать сигналом тревоги – пароход с запасами угля мог сопровождать эскадру в дальней, возможно уже решенной, экспедиции!

В таком предположении их должен был окончательно убедить уход эскадры в неизвестном направлении, о котором известил японский консул в Чифу. 22 января в Японии состоялось чрезвычайное совещание под председательством императора. Было решено использовать на редкость удобный повод к войне: в Петербург послали телеграмму об отзыве посланника, армия и флот в тот же день получили указ о начале военных действий. Так опрометчивый выход эскадры, не имевший никакой особой цели (корабли даже не занимались эволюциями), дал японцам удобный со всех сторон повод начать войну. Эскадра осталась на внешнем рейде и, не приняв никаких действенных мер для охраны стоянки, как бы приглашала к ночному нападению японские миноносцы.

26 января начальник эскадры решился доложить наместнику об опасности слишком пассивного и незащищенного положения эскадры на рейде. Свои предложения о том, чтобы послать крейсеры к Шантунгу и Чемульпо с целью заблаговременно предупредить эскадру о возможном появлении противника, О.В. Старк выразил лишь в виде осторожного предположения.

На эскадре никаких мер защиты принято не было. Сооружение защитного бона, о котором велись долгие разговоры, успешно саботировал командир порта контр-адмирал Н.Р. Греве. (Противоторпедные сети, хотя и доставили на корабли, но к установке их не приступали.)

Адмирал Алексеев принял худшее из всех возможных решение. Вместо того чтобы послать к Чемульпо два крейсера («Аскольд» с «Новиком» или с «Баяном»), он разрешил направить только один (о посылке третьего к Шантунгу он и вовсе умолчал) и начать это крейсерство не сразу, а только с 28 января. Мотив был тоже труднообъяснимым – Е.И. Алексеев ожидал ответа на телеграмму от 20 января на высочайшее имя, где просил разрешения выйти с флотом для действий против высадки японцев в Корее (не в этих ли планах объяснение задержки там крейсера «Варяг»?), и не считал возможным распылять силы флота. Как будто это ожидание освобождало от обязанности охранять стоянку кораблей на внешнем рейде от внезапного нападения. Охрана эта, представлявшаяся О.В. Старку в виде

«возможно действенной подвижной обороны»,

на которую он просил разрешения у наместника, а сам опять-таки решиться не посмел, в действительности оказалась до нелепости бессмысленной. Ее изображали два миноносца, которым было предписано держаться в море с отличительными огнями (как будто для того, чтобы их можно было легче миновать незамеченными), а при обнаружении чего-либо подозрительного полным ходом спешить на рейд с докладом. Возвращаясь на рейд, они тем самым сыграли роль проводников и послужили прикрытием для приготовившихся к атаке японских миноносцев.

В последние сутки мира петербургская бюрократия сумела еще более усугубить положение флота на порт-артурском рейде. Чтобы настроить наместника на мирный исход конфликта и отвратить от могущего ему помешать воинственного настроения, она утаила от него концовку японской ноты, где намек на некое «независимое действие» (если Япония сочтет свои интересы неудовлетворительными) по существу представлял собой угрозу войны. Это, возможно, и заставило Алексеева отложить осуществление мер по действенной охране стоянки эскадры. Другим актом предательства по отношению к флоту было бездействие Военного и Морского министерств при получении тревожных предостережений, с которыми (каждый по своей инстанции) обратились (с разрывом во времени в одни сутки) начальник Главного штаба генерал-адъютант В.В. Сахаров и главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал С.О. Макаров. Первый писал, что начавшиеся перевозки японских войск в Корею заставляют с уверенностью ожидать нападения японского флота (чтобы обеспечить безопасность этих перевозок) на русскую эскадру в Порт-Артуре. Такое нападение, парализовав русский флот, может оказать решающее влияние на весь ход войны. И потому русский флот должен первым нанести превентивный удар по району

«первоначальных операций японцев».

С.О. Макаров задавался более скромной задачей: побудить министерство отдать приказ о немедленном переводе флота с внешнего рейда в гавань.

«Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой же ночной атаки, дорого заплатив за ошибку».

В Петербурге, полагаясь на обманные маневры английской и французской дипломатии, упорно отказывались верить настойчивым предостережениям, которые не переставал слать из Токио русский военно-морской атташе капитан 2 ранга А.И. Русин.

3. В боях под Порт-Артуром

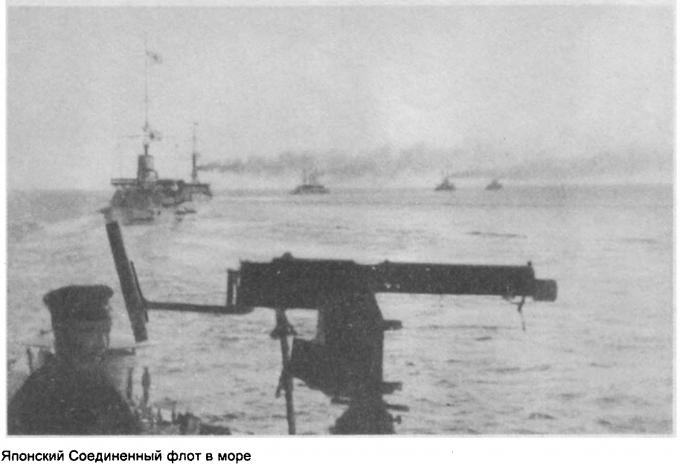

Вечером 23 января 1904 года командующий японским Соединенным флотом Х. Того получил императорский указ с предписанием начать военные действия. В полночь на флагманском броненосце «Микаса» состоялось совещание флагманов и командиров, а уже утром, когда еще не было сделано заявление о разрыве дипломатических отношений, давно приготовившаяся японская армада вышла из Сасебо в море.

Беспрепятственно двигаясь в будто вымершем море и не встречая никаких русских боевых кораблей, японский флот поднялся до широты Чемульпо. Здесь у о. Сингль к Чемульпо повернул, конвоируя транспорты с войсками, отряд контр-адмирала С. Уриу. Главные силы Того с флотилией миноносцев в ночь на 27 января незамеченными подошли к Порт-Артуру.

Русская эскадра безмятежно пребывала на внешнем рейде. Некоторые корабли при свете палубных люстр догружались углем до полного запаса. Это без нужды изнурявшее экипажи жесткое правило восполнять запас даже при самом незначительном его расходе было, пожалуй, единственным напоминанием о предвоенном режиме стоянки.

По счастью для русских, японцам не хватило тактической мудрости и размаха: в атаку на русский флот, сам себя освещавший люстрами, миноносцы были брошены не всем наличным составом, а следовавшими один за другим отрядами. После первых же взрывов торпед корабли эскадры немедленно открыли мощный противоминный огонь и до утра успешно отбивали атаки всех последующих отрядов.

«Пересвет», стоявший по диспозиции ближе всех к Тигровому полуострову, оказался вне зоны атаки. Японские миноносцы, шедшие со стороны Талиенвана, успевали разрядить свои аппараты по более близким целям. «Победа» была среди них, но предназначавшиеся для нее торпеды прошли за кормой. Подорванными оказались стоявшие в одной с ней линии броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич». Не пострадал и прикрывавший «Победу» своим корпусом крейсер «Аскольд». Из выпущенных по нему торпед одна попала в стоявший рядом крейсер «Паллада». Атака, на которую японцы делали такую большую ставку, оказалась крайне неудачной.

Ночь прошла в отражении возобновлявшихся с маниакальным упорством, но уже обреченных на неудачу атак очередных групп японских миноносцев. Выучки комендоров и организованности управления на русской эскадре оказалось вполне достаточно, чтобы не подпустить миноносцы на опасную для кораблей дистанцию минного выстрела.

Явившийся наутро с флотом адмирал Того был, надо думать, жестоко разочарован, увидев перед собой все русские корабли. Хотя наша эскадра, немедленно снявшись с якоря, не сразу двинулась навстречу противнику, эта задержка оказалась ей на пользу, заставив японцев глубже войти в зону действия береговых батарей. По той же причине участие в бою смогли принять и подорванные «Ретвизан», «Цесаревич» и «Паллада». Стреляя вначале из носовых орудий, наши корабли в 11 ч 23 мин повернули за «Петропавловском» на 8 румбов и открыли огонь правым бортом. В 11 ч 30 мин, прикрывая эскадру, открыли огонь и береговые батареи. И нервы Того не выдержали: вместо решительного сражения, о чем он объявил по своей эскадре, ему уже в 11 ч 45 мин пришлось отдать приказ об отходе.

Броненосец «Победа» (им с 1901 года командовал капитан 1 ранга В.М. Зацаренный) после первой съемки с якоря должен был, как и все корабли, ожидая прибытия начальника эскадры, снова отдать якорь (чтобы не быть снесенным течением на рейде) и вторично снимался с него уже под огнем приближавшегося японского флота. Опередив замешкавшийся с уборкой своего адмиралтейского якоря броненосец «Севастополь», корабль вступил в строй третьим (за «Петропавловском» и «Полтавой»). «Пересвет» под флагом контр-адмирала П.П. Ухтомского по сигналу начальника эскадры (очевидно, чтобы иметь адмирала во главе флота при повороте «все вдруг») занял место концевого. В течение весьма нерешительного боя, продолжавшегося около 45 мин, «Пересвет» выпустил 308 снарядов: 17 254-мм, 86 152-мм и 205 75-мм, а сам попаданий не имел. Расход снарядов на «Победе» составил, соответственно, 7, 66 и 230. Она получила два попадания: фугасный 305-мм снаряд пробил борт у правого кормового среза 152-мм орудия, вызвав внутри помещении множественные, но не имевшие существенного значения повреждения; 76-мм снаряд повредил вьюшку стального троса и паровой катер; были ранены 5 матросов, из них двое смертельно.

«Петропавловск» и «Полтава» выпустили 19 и 12 305-мм снарядов соответственно и по 68 и 55 152-мм. В них, не принеся серьезных повреждений, попало всего три и четыре крупнокалиберных снаряда соответственно. После боя «Севастополь», не оценив своей инерции, ударил «Полтаву» в борт и лишь по счастливой случайности не вызвал взрыва вложенной в аппарат по-боевому мины Уайтхеда. Досталось и японцам. При равенстве в числе крупных орудий (считая и действовавшие крепостные 5 254- и 10 152-мм) они имели вдвое больше пушек средних калибров (203 и 152 мм) и потому сделали вдвое больше выстрелов. Эффективность огня получилась, однако, равной. Одним из первых 254-мм снарядов был накрыт флагманский броненосец «Микаса», за ним ряд опасных попаданий получили остальные корабли. Объявив о получении лишь 11 попаданий, японцы, однако, погрешили против истины. Отрицая потери в артиллерии, они впоследствии проговорились о том, что их броненосцам после боя пришлось уйти во временную базу на юго-западном побережье Кореи для

«спешной заделки полученных судами повреждений и замены поврежденных орудий запасными».

Прояви русские стремление навязать японцам более решительное сражение, и исход его мог бы быть другим. Море еще было свободно от мин, и бояться подрывов не приходилось; у японцев в строю еще не было двух, в дальнейшем так докучавших русским, броненосных крейсеров «Ниссин» и «Касуга» с их невероятно дальнобойной артиллерией. Стреляли японцы, как показал бой, пока ничуть не-лучше русских. Как справедливо замечал в уже упоминавшемся письме участник обороны Порт-Артура П.В. Воробьев,

«обстоятельства морского боя были для нас наиболее благоприятны, чем когда-либо впоследствии в Желтом море».

Японская эскадра находилась вдали от своей базы, русская – наоборот могла вернуть поврежденные после боя корабли в Порт-Артур.

«Затем, когда бы бой затянулся: до темноты, могли бы состояться и наши минные атаки, и война тогда могла бы обернуться иначе. Но… как было, так и было».

Уцелевший русский флот не позволял осуществить планы подготовки штурма Порт-Артура и захвата господства в море.

Потерпев неудачу в первом бою, японцы решили закупорить эскадру в гавани. Первую такую атаку в ночь на 11 февраля 1904 года сорвал «Ретвизан». Опять по счастливой для эскадры случайности броненосец, возвращаясь в гавань после подрыва торпедой 27 января, оказался на мели в проходе и всей мощью своего огня (выпустив 935 снарядов) встретил подкравшиеся в ночи пять японских пароходов-брандеров. В блестящем отражении атаки брандеров и прикрывавших их миноносцев приняли участие и два паровых катера «Пересвета». Командовал ими мичман В.А. Беклемишев.

Назначение вице-адмирала С.О. Макарова командующим Флотом Тихого океана и вовсе грозило лишить Того всех шансов на успех. Новый русский командующий заставлял японских адмиралов со страхом ожидать наступления каждого следующего дня. Им было чего бояться. Не считаясь с превосходством сил противника, С.О. Макаров при каждом его появлении незамедлительно выводил свою эскадру в море, демонстрируя неустрашимость и готовность без промедления и насмерть схватиться с коварным врагом. Каждый такой выход адмирал использовал для интенсивного обучения командиров умению маневрировать и вести бой. За месяц командования флотом С.О. Макаров шесть раз выводил его в море. Каждодневно происходило чудо нарастания боевого духа и боеготовности кораблей.

Сравнивая два периода в жизни эскадры, старший минный офицер «Пересвета» лейтенант Кротков 1-й говорил, что еще до войны и с началом ее

«настроение у офицеров и команды было отвратительное и никто ни разу не сделал попытки подбодрить и поднять дух».

Все шло по заведенному до войны шаблону, когда даже стрельбы

«старались скомкать и выполнить номер поскорее…».

Лишь приезд С.О. Макарова

«оживил флот и дал толчок личной инициативе».

«Каждый командир, каждый специальный офицер, каждый заведующий отдельной, хотя бы маленькой, частью на корабле должен ревниво, как перед Богом, как на Страшном суде выискивать свои недочеты и все силы отдавать на их пополнение… Выворачивайте смело весь свой запас знаний, опытности, предприимчивости. Старайтесь сделать все, что можете. Невозможное останется невозможным, но все возможное должно быть сделано».

Личный пример адмирала и неутомимая энергия, целеустремленность и личное обаяние совершили, без преувеличения, переворот в сознании людей, пробудили в них подлинное, а не показное рвение к службе, стремление совершенствовать технику и вооружение, обучение и подготовку экипажей кораблей.

Энергия адмирала преодолела даже косные порядки порта: его флот совершил почти что немыслимое, начав выводить все корабли эскадры в море в течение одного периода прилива, а затем – даже и во время одной малой воды. Вместе с интенсивными тренировками корабельных артиллеристов и тактическим обучением офицеров и командиров начинают совершаться разведочно-поисковые экспедиции миноносцев и первые опыты траления мин. Организуется сторожевая служба на внешнем рейде крейсеров и канонерских лодок, оборудуются места их стоянки. В ответ на предпринятый японцами 26 февраля обстрел порта и стоявших в нем кораблей огнем броненосцев из-за горы Ляотешань начинается разработка способов такой же, названной «перекидной» (по невидимой цели), стрельбы с кораблей эскадры. Ответную стрельбу готовила на броненосце «Пересвет» комиссия из артиллерийских офицеров всех броненосцев под председательством П.П. Ухтомского. Сложность состояла в организации корректировочных постов на вершинах гор и телефонной связи между ними.

4 марта на корабли разослали секретный приказ, разработанный в штабе командующего, с приложением «Инструкции для похода и боя». В этом первом в истории флота своде тактических наставлений был обобщен опыт С.О. Макарова на основе его труда «Рассуждения по вопросам морской тактики». Маневрирование флота должно было происходить по упрощенному своду из 18 однофлажных сигналов. К приказу прилагалась разработанная флагманским артиллеристом «Инструкция для управления огнем в бою». Не были забыты ни радио, ни маскировочная окраска.

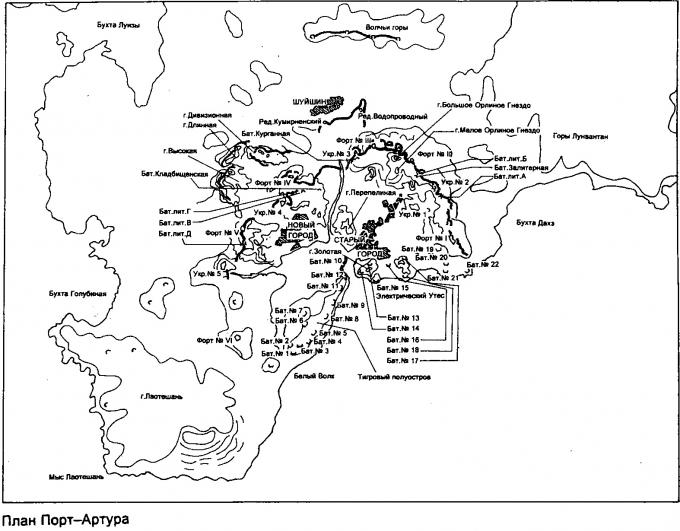

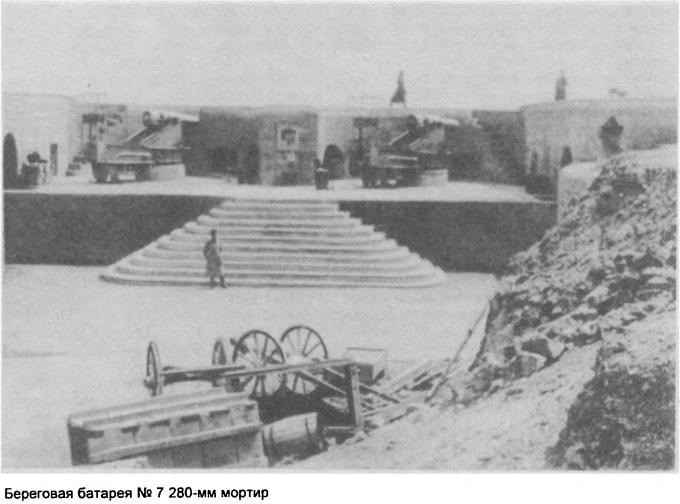

7 марта был объявлен разработанный на «Пересвете» порядок перекидной стрельбы. Ее выполнение возлагалось на главный калибр «Пересвета» и «Победы». «Ретвизан» должен был стрелять из кормовой башни; при появлении неприятеля в Голубиной бухте в стрельбу включался и «Цесаревич». Готовились активные действия миноносцев по перехвату японских транспортов с войсками в открытом море и на их предполагавшейся стоянке (позднее выяснилось, что это суда плавучей базы Того) близ устья р. Пинг-Янг (в 180 милях от Порт-Артура). Планировалось заградить минами подходы к портам Гензан, Чемульпо, Цинампо.

Торжеством успешно осуществлявшихся мер по активизации флота ознаменовался день 9 марта. Ночью командующий флотом присутствовал при отражении канонерской лодкой «Бобр» атак японских миноносцев на сторожевые корабли, охранявшие вход в гавань, а утром впервые в практике флота вывел его на внешний рейд во время малой воды. Оставленные в гавани «Ретвизан» и «Победа» неожиданным перекидным огнем сорвали попытку японцев еще раз из-за гор обстрелять город и порт. Русские снаряды ложились около приблизившихся к Ляотешаню броненосцев «Фудзи» и «Ясима», грозя с минуты на минуту «достать» их гибельным попаданием в машины или погреба боеприпасов. Отчаянно маневрируя, японские корабли поспешили вернуться к своим главным силам. Того уже начинал бояться, что ему не устоять перед атакой вышедшей на рейд русской эскадры, к которой успела присоединиться окончившая стрельбу «Победа».

Отличные действия моряков этого броненосца были отмечены георгиевскими крестами. Ими адмирал С.О. Макаров наградил комендоров Акима Толмачева и Степана Шкурку, старшего гальванера Осипа Колбина, сигнального квартирмейстера Максима Кузьмина. Такие же награды получили пять матросов-специалистов с «Ретвизана» и корректировавший стрельбу машинный квартирмейстер Квантунского флотского экипажа Алексей Потапов.

Труднее всего давались кораблям эволюции в море, не раз создававшие угрозу столкновения. Назначенный С.О. Макаровым на «Пересвет» вахтенным начальником лейтенант С.Н. Тимирев вспоминал, что адмирал после первого выхода «пришел в ужас» и говорил своим штабным:

«при таких обстоятельствах, конечно, мы не можем вступить в бой с японцами; нужно раньше выучиться держаться в строю».

Пришлось командующему флотом пойти на крайние, почти рассорившие его с наместником меры, в результате которых, как вспоминал лейтенант Тимирев,

«многие цензовавшиеся командиры были заменены более молодыми и способными».

Был смещен допустивший уже второе столкновение при маневрировании командир броненосца «Севастополь» капитан I ранга Н.К. Чернышев. Его сменил отличившийся в качестве командира «Новика» капитан 2 ранга Н.О. Эссен. Также дважды виновного в столкновениях командира «Пересвета» В.В. Бойсмана адмирал предполагал заменить уже вызванным в Порт-Артур капитаном 2 ранга Н.А. Кроуном. Явно не обеспечивавшего управление и деятельность портовых служб командира военного порта контр-адмирала Н.Р. Греве С.О. Макаров просил заменить капитаном 1 ранга В.Н. Миклухой (он командовал на Балтике броненосцем «Адмирал Ушаков»), Греве устроили на такую же почетную должность командира Владивостокского порта, а в вызове В.Н. Миклухи из Кронштадта командующему отказали.

Много сил, энергии и времени С.О. Макаров тратил на то, чтобы претворить в жизнь свои замыслы, но все же не мог (и не смог бы) преодолеть противодействие высшей правящей бюрократии. Так, не удалось добиться продолжения похода на Восток отряда А.А. Вирениуса. Сопротивление министерства встретили и предложения командующего флотом о немедленной присылке в разобранном виде находившихся в Кронштадте восьми миноносцев типа «Циклон», о заказе фирме Нормана во Франции

«40 миноносок малого размера»,

о присылке в Порт-Артур из Петербурга подводной лодки «Дельфин», о заказе сверхмощной радиостанции, о снятии вздорного запрета Главного артиллерийского управления применять для орудий приморских батарей полноразмерные заряды (под предлогом сбережения от износа).

В условиях фактического блокирования сверху всех его усилий командующий флотом не переставал мужественно выполнять свой долг. Начала давать результаты и агентурная разведка, предупредившая о готовящейся японцами новой попытке закупорить эскадру в гавани. Все четыре парохода-брандера, явившиеся ночью на рейд, были, несмотря на отчаянные действия ведших их экипажей-смертников, потоплены вне корабельного фарватера. В отражении атаки отличились и находившиеся в охране рейда два паровых катера с броненосцев «Полтава» и «Победа» (катерами командовали мичманы И.И. Ренгартен и Н.М. Шимановский). Наутро 14 марта С.О. Макаров вывел эскадру в море, заставив державшегося поблизости Того убедиться в безрезультатности задуманной им операции.

На случай применения будто бы готовившихся японцами пароходов, заполненных керосином, на броненосце «Победа» по заданию командующего флотом построили из железных листов особый защитный бон. Опыты с разливающимся и подожженным керосином показали, что такая диверсия серьезной опасности не представляет. Усилив еще раз оборону входа в гавань затоплением двух пароходов на внешнем рейде, 29 марта командующий совершил новый тренировочный поход с эволюциями эскадры в море. Инициатива ускользала от японцев, и они уже более двух недель не появлялись под Порт-Артуром. В этот ясный солнечный день, как вспоминал И.И. Ренгартен, вся эскадра

«убороздила спокойную воду огромного Артурского рейда; миноносцы легко рыскали между колоссами линейного флота. Было светло, ярко, весело от сознания своих сил: жалели, что на горизонте не было ни одного неприятельского корабля».

Близился срок предстоящей открытой схватки с японским флотом. 30 марта адмирал отправил отряд миноносцев к островам Эллиот, где они в случае обнаружения десантной флотилии противника (о подготовке которой сообщила агентура) должны были ночью ее атаковать. При этом командующий рассчитывал днем подойти к островам со всем флотом, чтобы докончить разгром десанта или вступить в бой с главными силами Того. Ожидая результатов похода миноносцев, С.О. Макаров, несмотря на то, что накануне уже провел на рейде бессонную ночь, вновь появился 30 марта на судах охраны рейда. Около 22 ч 20 мин в лучах прожектора Крестовой горы обнаружились весьма невнятные силуэты. Особенно мешала сетка мелкого дождя, ярко освещенная прожекторами. Казалось, что подозрительные силуэты то стоят неподвижно, то бродят взад и вперед по одному и тому же месту. Наблюдал за ними и несколько раз поднимавшийся на мостик С.О. Макаров. Но с предположением, что это могут быть японские минные заградители, адмирал не согласился. Он считал, что это, скорее всего, отбившиеся от своих отрядов миноносцы. Так в сознании адмирала не ко времени проявило себя сомнение в исполнительности доверившегося ему флота. Наши миноносцы, как выяснилось, следуя полученному указанию, ночью к рейду не подходили… Затем адмирал все-таки добавил:

«Прикажите точно записать румб и расстояние. На всякий случай, если не наши, надо будет завтра же, с утра, протралить это место. Не набросали бы какой дряни».

Наутро адмирал, прибыв на флагманский «Петропавловск», был безраздельно поглощен экстренным выводом флота в море, где японские крейсеры расстреливали отставший от отряда миноносец «Страшный»; после его гибели японские крейсеры начали отход. Решив принять бой под прикрытием береговых батарей, командующий во главе флота двинулся навстречу показавшимся впервые за последние две недели главным силам японцев. Но Того боя не принял и стал отходить. Наши корабли повернули к внешнему рейду и начали, как это не раз делали (и что, по-видимому, не осталось не замеченным японцами), следуя за «Петропавловском», описывать «восьмерку». В 9 ч 39 мин утра в расстоянии около двух миль до Тигрового полуострова «Петропавловск» содрогнулся от двух огромной силы внутренних взрывов. Все было кончено в 75-100 секунд. С оторванной полностью носовой частью броненосец, высоко подняв корму с работавшими гребными винтами, стремительно исчез с поверхности моря. Погибло более 600 человек. Спасти удалось 79 моряков. Адмирала среди спасенных не было. Погибли не только люди и корабль, но и надежды России на выигрыш в войне, а с ним и на возможность гарантированно спокойного развития страны. Ибо, несмотря на то, что России продолжали выпадать шансы изменить ход войны, из всех имевшихся тогда 60 адмиралов правящая верхушка не сумела найти ни одного, кто мог бы эти шансы реализовать.

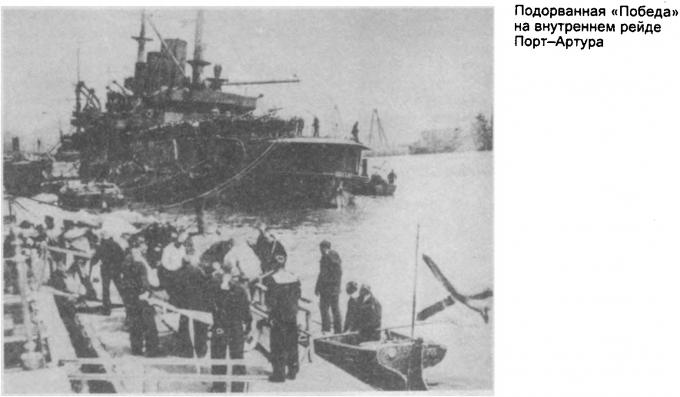

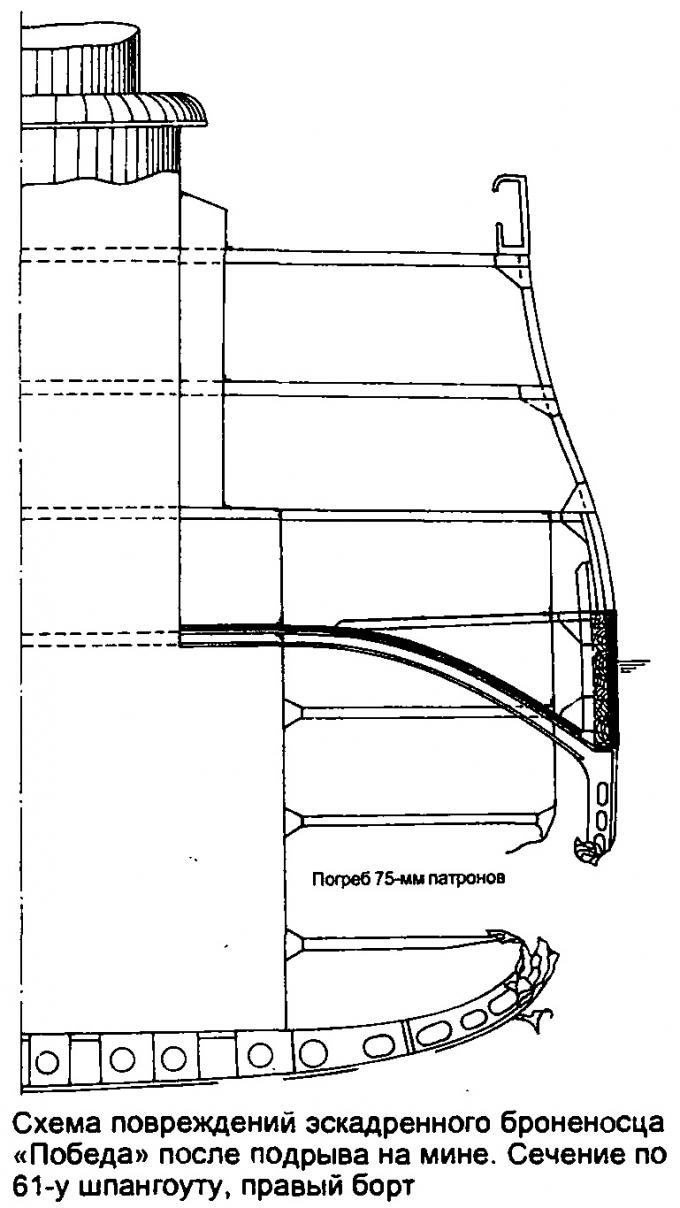

В командование флотом вступил младший флагман контр-адмирал П.П. Ухтомский. Разворачивавшаяся, чтобы вступить в кильватер флагманскому кораблю, «Победа» в 10 ч 10 мин правым бортом коснулась мины. Центр взрыва пришелся на 4,88 м ниже ватерлинии, в расположении носовых угольных ям, но, по счастью, детонации во встроенных в них патронных погребах не произошло. Пробоина, как выяснилось позднее, имела протяженность (от 54-го до 58-го шпангоута) до 7,3 м, высоту 4,88 м. В затопленные две угольные ямы и два бортовых коридора поступило до 550 т воды, но переборки держали надежно, и крен, в течение 2 мин достигший 6°, больше не нарастал. Корабль своим ходом вошел в гавань.

Японцы сделали постановку мин активной, то есть у чужих берегов, а в качестве заградителя использовали пароход «Кориу-мару». Как писал участник обороны Порт-Артура М.В. Бубнов, этот пароход

«в сопровождении большого числа эскадренных и нумерных миноносцев»

и выполнил ту постановку, за которой наблюдал и в которую, несмотря на уверения окружавших его офицеров, не поверил С.О. Макаров.

Было бы очень просто повторить встречающийся в литературе упрек погибшему адмиралу, который почему-то

«не поверил», «не вспомнил», «не распорядился».

Однако никто из окружения адмирала не напомнил, не взял на заметку и не настоял на том тралении, о котором адмирал тогда же на «Диане» отдал приказ. Очень возможно, что он мог считать этот приказ уже исполненным, а потому, может быть, в суматохе приготовлений к выходу флота в море о нем и не вспомнил. Гибель «Петропавловска» остается на совести всех тех чинов штаба, что были с адмиралом на «Диане». Она должна была бы лечь на совесть командира «Дианы», который даже в море мог поднять сигнал

«флот идет к опасности».

Она, конечно, осталась и на совести сопровождавшего тогда адмирала великого князя Кирилла Владимировича, начальника военно-морского отдела штаба командующего. Запутанной и долгой была цепь всех местных и петербургских недоработок и губительной для эскадры системы наместнического управления, чтобы в отведенное ему судьбой безумно короткое время адмирал мог бы все предусмотреть, обо всем вспомнить и дать нужные распоряжения…

2 апреля прибыл в Порт-Артур адмирал Е.И. Алексеев, который по высочайшему повелению принял на себя командование флотом, подняв флаг на эскадренном броненосце «Севастополь». Флагманским кораблем контр-адмирала П.П. Ухтомского стала поврежденная «Победа».

Вовсе не собираясь выводить флот в море, Алексеев тем не менее хотел «командовать» им из-под флага на боевом корабле.

«Это только для видимости! Этот в бой не пойдет!»

– передавал В.И. Семенов открыто высказывавшееся тогда мнение флотской молодежи. Явление нового «командующего» принесло с собой начавший быстро восстанавливаться дух придворного угодничества и чиновно-бездушного формализма.

В целях ли охраны высочайшего слуха от беспокоящей стрельбы или из примитивного желания сломать все, что успел сделать на эскадре С.О. Макаров, учебные стрельбы на кораблях почти прекратились, а вскоре, в связи с передачей орудий с их комендорами на сухопутный фронт, их уже и не было возможности проводить. Началась дисквалификация флота.

Падение боевого духа на эскадре проявилось уже при отражении состоявшейся 2 апреля новой японской перекидной стрельбы. Казалось бы, желая отомстить за гибель командующего, флот, не жалея снарядов, должен был, используя созданную Макаровым систему корректировки, обрушить на противника лавину снарядов, дававшую шансы навесным попаданием разом покончить с каким-нибудь японским броненосцем. Но, увы, стрельба велась вяло. На 190 снарядов, выпущенных японцами, русские корабли ответили лишь 34 выстрелами. Героем был броненосец «Пересвет», выпустивший 10 фугасных и 18 чугунных снарядов. Огнем руководил старший артиллерийский офицер лейтенант М.М. Римский-Корсаков. Обе башни: носовая мичмана А.В. Салтанова и кормовая мичмана Н.Ф. Винка стреляли по обеим группам разделившегося японского флота – в Голубиной бухте и за Ляотешанем. Стреляли в пределах маневрирования японцев – на расстояния от 75 до 90 кб. Отличился мичман Салтанов: его башня так удачно накрыла «Ниссин» (или «Касугу»), что японцы, взяв крейсер на буксир и прекратив стрельбу, ушли в море. Счастливо отделался и «Пересвет»: снаряд, ударивший в броню подводной части, не разорвался и никаких повреждений не нанес. Стрельба выявила и неутешительные для отечественных башен результаты. На «Полтаве» и «Севастополе» (они сделали 3 и 4 выстрела) при предельном угле возвышения 15° дальность стрельбы из башенных 305-мм орудий составила лишь 75 кб, что не позволяло состязаться с японцами, державшимися на большем расстоянии. При одном из таких запредельных выстрелов на «Севастополе» (из-за конструктивного дефекта и недосмотра экипажа) произошла настолько существенная поломка станка правого носового орудия, что оно уже не смогло стрелять до конца войны. Чугунный снаряд при этом выстреле, словно предостерегая от применения впредь этих негодных продуктов «экономии», вылетев из ствола, разорвался над собственным рейдом. На «Пересвете» башенные установки также оказались в состоянии, близком к критическому. Сильнейшие сотрясения корпуса при углах возвышения 25–30° заставляли бояться за прочность конструкций, а действие то и дело отказывавшей из-за этих сотрясений электрической подачи удавалось восстанавливать лишь благодаря отличной квалификации и самоотверженной работе гальванеров, быстро устранявших происходившие множественные неполадки. Так приходилось расплачиваться за тот «щадящий» режим, в котором было принято испытывать корпус и установки стрельбой после постройки корабля. Исходя из опыта этой стрельбы командир «Пересвета» В.А. Бойсман полагал, что из-за риска поломок стрелять на расстояния больше 90 кб броненосец не должен.

Готовясь к высадке на Квантун и все еще опасаясь русского флота, японцы в ночь на 20 апреля предприняли особенно масштабную, с участием 12 брандеров, операцию по закупорке входа в Порт-Артур. Уже приобретенный опыт и усиленные меры охраны позволили сорвать диверсию. В эту ночь отличились находившиеся в охранной цепи около сторожевой канонерской лодки «Гиляк» минные катера броненосцев «Победа» (командир прапорщик Н. Добржанский) и «Пересвет» (командир мичман В.А. Беклемишев).

Успех флота был обесценен нелепой хитростью наместника: факт срыва японской диверсии было приказано скрыть. Корабли, вопреки обычаю С.О. Макарова, в море не выходили. И японцы, уверовав, что русский флот нейтрализован, без боязни приступили к высадке на Квантунский полуостров. Осуществлялась она 23–30 апреля 1904 года в той же местности у селения Бицзыво, где японцы в 1894 году, готовясь к штурму китайского тогда Порт-Артура, высаживали свой мортирный парк.

Но вместо того чтобы вести флот к месту высадки, Е.И. Алексеев постыдно, прикрываясь «высочайшим соизволением», бежал из готовой вот-вот оказаться в блокаде крепости. Оставаясь верным себе, он «на прощание» отдал флоту два гибельных распоряжения. Не дождавшись прибытия к месту службы нового командующего флотом Н.И. Скрыдлова, наместник временно назначил на эту должность своего прежнего начальника морского штаба контр-адмирала В.К. Витгефта, типичного штабного работника, никогда не командовавшего соединениями кораблей и не обладавшего талантом флотоводца, но послушного исполнителя. Ему было отдано второе распоряжение – о разоружении флота.

Казалось немыслимым оставаться в бездействии и смиренно ждать, когда японцы, совершив высадку, блокируют Порт-Артур и превратят его в мышеловку для флота.

«Эскадра глухо волновалась, – писал В.И. Семенов. – Возбуждение росло. В самом деле: у нас было три исправных броненосца (повреждения «Севастополя» не мешали ему при Макарове выходить в море 5 и 28 марта), один броненосный и три легких крейсера I ранга, один крейсер II ранга, четыре канонерки и более 20 миноносцев. Казалось бы, с такими силами можно предпринять что-нибудь против высадки, происходящей от нас в расстоянии 60 миль!»

Но верный паладин наместника хранил молчание, а когда высадка стала свершившимся фактом, приступил к действиям. Состоявшееся 25 апреля 1904 года совещание во исполнение директивы Е.И. Алексеева под председательством начальника Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта А.М. Стесселя разработало план разоружения кораблей эскадры. Ликвидацию кораблей как боевых единиц с передачей их пушек на сухопутный фронт признали

«делом первостепенной важности не только в смысле защиты чести России, но и в смысле благоприятного для нас исхода всей войны как на суше, так и на море, а потому флоту надлежит всеми силами содействовать сухопутной обороне как людьми, так и вооружением, ни в каком случае не останавливаясь на полумерах»,

– говорилось в этой программе оприходования имущества флота. Исключая 12- и 10-дюймовые орудия (их все же оставляли для перекидной стрельбы), остальные пушки,

«как и личный состав, при них состоящий»,

предлагалось свезти на батареи,

«которые есть время еще возвести»,

хотя бы вчерне. Более мелкие, вплоть до пулеметов, также с личным составом, распределяли

«на оборонительной линии между фортами и укреплениями».

В дело должны были пойти и корабельные прожекторы.

«Лишь таким образом, – говорилось в протоколе, – флот может намного усилить береговую оборону, приняв полное участие в защите крепости, отстоять свои корабли и выполнить долг перед Царем и Родиной».

Запоздало опомнившись или, может быть, испугавшись ответственности перед Николаем II, наместник вдруг начал требовать прорыва эскадры во Владивосток, но вошедшие в роль героев севастопольской обороны командиры кораблей в своем большинстве, во главе с командующим уже не поддавались ни на какие увещевания наместника. Он стал жертвой им же созданного порядка и бездумно отданной директивы.

24 апреля (то есть до пресловутого совещания) с кораблей, пока что без всяких объяснений, уже успели доставить на позиции четыре 152-мм орудия, еще четыре, как сообщал Витгефт, находились в пути. Дело пошло столь энергично, роль главного снабженца при генерале А.М. Стесселе так пришлась по вкусу командующему эскадрой, что он, не видя простора для дальнейшей деятельности, 29 апреля 1904 года запросил у наместника санкции на полное разоружение и крейсеров. Тот, спохватившись, ответил:

«Ни под каким видом – орудия оставить на крейсерах и "Пересвете"».

Неизвестно, какое назначение для «Пересвета» виделось Е.И. Алексееву, но об использовании крейсерских качеств кораблей этого типа в Порт-Артуре не вспоминали. Весь флот был поглощен землеройно-гужевыми работами. Матросов сотнями впрягали в гужи для втаскивания по предварительно проложенным рельсам пушек на крутые склоны гор. Остававшиеся на кораблях едва справлялись с поддержанием в исправности (почти что на уровне консервации) систем и механизмов.

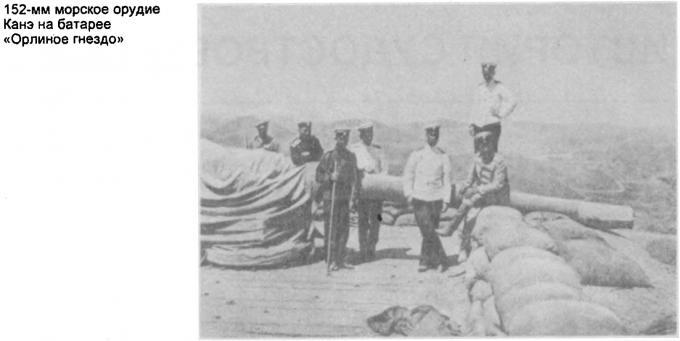

По приказу, отданному начальником эскадры 25 апреля, четыре 152-мм орудия «Победы» устанавливались на Угловой горе (рабочую силу выделили «Победа» и «Полтава»). Четыре 152-мм орудия «Пересвета» на вершине Ляотещаня ставили экипажи «Севастополя» и «Пересвета». Шесть 75-мм пушек «Победы» ставили на временное укрепление № 5 и Курганную батарею. Следом переправлялись в горы мелкие пушки, пулеметы, прожекторы. С их прислугой уходила с кораблей и немалая часть офицеров – тех самых, от некомплекта которых корабли страдали все время. Чуть позднее адмирал И.К. Григорович (ставший командиром порта) с убежденностью радетеля службы и обороны крепости настаивал на незамедлительном возвращении на сухопутную батарею лейтенанта Винка, которого весьма неразумно и во вред обороне вернули было на корабль для боя 28 июля. Тот факт, что без лейтенанта «Пересвет» оставался лишь с одним артиллерийским офицером (вместо трех по штату), адмирала, видимо, ничуть не трогал.

Между тем судьба, продолжавшая благоприятствовать русским, готовила им редкую удачу. 1 мая благодаря инициативе командира заградителя «Амур» капитана 2 ранга Ф.Н. Иванова, поддержанной начальником Минной обороны контр-адмиралом М.Ф. Лощинским (В.К. Витгефт предпочел уклониться от отдачи собственного распоряжения), в море было поставлено минное заграждение. Не считаясь с ранее высказывавшимся мнением командующего, Ф.Н. Иванов решил сделать заграждение активным и установил мины на путях маневрирования японской блокирующей эскадры.

Утром следующего дня (2 мая) в виду Порт-Артура в расстоянии около 10,5 миль появились японские броненосцы «Хатсусе», «Сикисима» и «Ясима». Первым подорвался «Хатсусе», за ним «Ясима». Ошеломленные японцы застопорили машины, стали спускать шлюпки. А когда «Хатсусе» начал осторожно приближаться к «Ясиме», последовал новый взрыв огромной силы. Броненосец окутался паром и в течение минуты исчез с поверхности моря. Картина очень напоминала гибель «Петропавловска».

Русские моряки рвались в бой:

«На рейд! На рейд! Раскатать остальных!»

– этот клич, громогласно гремевший по всем кораблям, должен был, казалось, оторвать от берега приросшую к нему эскадру и совершить чудо нового пробуждения макаровского наступательного духа. Но В.К. Витгефт с его «упорным» характером уже принял решение – эскадра не вышла. Спрятавшись за смехотворным оправданием, он погубил очередной шанс на победу.

«Как раз в этот день, – напоминал В.И. Семенов,– десантная армия японцев окончательно отрезала Порт-Артур. Что было бы с ней, если бы мы, не говорю уничтожили, но хотя бы разбили и прогнали спутавшуюся, растерянную эскадру, истребили транспортный флот, сожгли и разрушили, под прикрытием наших орудий, запасы, выгруженные в Бицзыво?»

Переломным моментом огромной значимости считали это событие и авторы выпущенного в 1912 году официального труда Морского генерального штаба (МГШ). По их мнению, главнейшей задачей эскадры, невзирая на потери, было создание препятствий высадке японцев на материк, пресечение возможностей снабжения с моря высадившихся в Корее и приближавшихся к Порт-Артуру войск. Офицеры МГШ подчеркивали, что от активности эскадры в этот момент

«непосредственно зависело все дальнейшее течение событий, а может быть, и весь исход кампании».

Однако было избрано другое решение – закупориться в Порт-Артуре, разоружать корабли и обманывать себя намерениями в будущем, собравшись с силами, перейти к активным действиям. Эту самоубийственную «стратегию», заранее отказываясь от попыток помешать японской высадке и решившись на разоружение кораблей, предписал эскадре не кто иной, как наместник. В.К. Витгефт стал лишь добросовестным исполнителем этих предначертаний. Не на высоте оказались и случайно, игрой ценза, занесенные на эскадру флагманы и командиры. Вот почему так и не состоялось создание из двух, словно самой судьбой сохраненных в боеспособном состоянии, «броненосцев-крейсеров» и всех крейсеров ударного маневренного соединения, которое под прикрытием двух других броненосцев вполне могло бы осуществить все те активные операции, которые назывались в работе офицеров МГШ и необходимость которых сознавали даже рядовые офицеры эскадры.

События на суше развивались столь же бездарно, как и на флоте. Позиция под Кинчжоу (Цзиньчжоу), за спиной которой находился с огромным размахом сооружавшийся порт Дальний, ни под каким видом не могла быть отдана противнику. На деле ее укрепления, в неприступности которых генералы когда-то еще до войны уверяли В.К. Витгефта, оказались фиктивными, а командовавший обороной генерал А.В. Фок не скрывал своего намерения поскорее отвести войска под защиту «крепостных стен» Порт-Артура. Бои за перешеек и город Кинчжоу начались 4 мая. Несмотря на отчаянную храбрость и массовый героизм русских солдат и отрядов моряков, подавляющие силы японцев при активной поддержке с моря захватили эти позиции. Роль флота свелась к эпизодическим обстрелам японских позиций канонерской лодкой «Бобр» и миноносцами, высылавшимися из Порт-Артура. От более активных действий В.К. Витгефт отказывался, по-прежнему ссылаясь на минную опасность.

14 мая русские, отступая, подожгли Дальний. Начался отсчет срока агонии Порт-Артура. Порт Дальний стал пунктом приемки осадной техники, войск и вооружения, а также передовой базой японского флота.

Изменившаяся ситуация заставила командующего эскадрой (по заведенному им обычаю) созвать в этот день совещание флагманов и командиров кораблей I ранга. Из трех поставленных на обсуждение вариантов действий эскадры: прорыв во Владивосток, поиск японского флота и решительное с ним сражение, содействие всеми имеющимися силами сухопутной обороне – был избран последний. Большинством голосов признавалось, что флот является одним

«из главных факторов защиты»

крепости, а потому должен принять в ней

«самое активное участие».

Прорываться же во Владивосток и вступить в бой с противником, не считаясь с его численностью, надо лишь в крайнем случае,

«когда наступит необходимый момент».

На непременном выходе флота настаивал лишь командир броненосца «Севастополь» капитан 1 ранга Н.О. Эссен. Только таким путем, считал он, можно помешать японцам

«выбросить на берег большую армию, которая в конце-концов раздавит Артур».

Выйдя в море и действуя на путях сообщения противника, эскадра отвлечет на себя японский флот и этим наиболее действенным образом поможет обороне крепости.

Такую же точку зрения на объединенном совещании 20 мая высказал и генералитет крепости. Комендант крепости генерал-лейтенант К.Н. Смирнов полагал, что от флота участия в обороне крепости не требуется, выход эскадры

«будет лучшей для Артура защитой».

Лишь генерал-майор Р.И. Кондратенко заявил, что польза выхода флота настолько велика, что окупит собой даже и тот ущерб, который может быть нанесен, если снять половину из тех корабельных орудий, что уже установлены на берегу.

15 мая, по праву бывшего соплавателя, к В.К. Витгефту обратился старший офицер крейсера «Диана» В.И. Семенов. В своей записке он, хотя и оправдывал передачу корабельных пушек для усиления сухопутной обороны, провидчески указывал на неизбежность гибели флота, если он свяжет свою судьбу с судьбой осажденной крепости.

«Миллионы, затраченные на создание боевых судов, нельзя бросить в виде ржавых затопленных кузовов, которые оказались годными лишь для доставки крепости добавочного вооружения. Доставка пушек на грузовых пароходах была бы много дешевле,– писал капитан 2 ранга адмиралу. – Единственно достойным решением должен быть немедленный, без всяких долгих приготовлений, и даже не требуя от крепости отданных ей пушек, уход эскадры для прорыва. Против наших четырех броненосцев с полным вооружением, двух – только с 305-мм пушками (остальные отданы) и четырех крейсеров I ранга японцы смогут выставить не более трех броненосцев, четырех броненосных крейсеров и трех небронированных крейсеров. Да и эти вряд ли соберутся все вместе. Во Владивостоке эскадра, пополнив вооружение и присоединив к себе отряд крейсеров, сможет вернуться в Желтое море и покончить с японским флотом».

Другую записку (для обсуждения на совещании 20 мая) подготовил флагманский штурман лейтенант Н.Н. Азарьев. В ней говорилось, что

«на флоте лежит охрана всей совокупности государственных интересов России на Дальнем Востоке, и потому в сложившейся обстановке он должен, не размениваясь на частные действия под Порт-Артуром, немедленно уходить во Владивосток. Это позволит пополнить его ресурсы, тогда как, оставаясь в Порт-Артуре, он будет только истощать их и в результате погубит себя. Переходом во Владивосток флот берет инициативу в свои руки, тогда как оставаясь в крепости, он подчиняет себя воле противника. Нельзя не видеть, что главная цель японцев в том как раз и состоит, чтобы, привязав нашу эскадру к Порт-Артуру, покончить с ней с наименьшими усилиями».

В.К. Витгефт эту записку на совещании не огласил, но на новом совещании высших чинов флота 23 мая Н.О. Эссен в своем, оказавшемся единственным, особом мнении снова подчеркнул, что

«события не ждут, и терять драгоценное время не следует».

Вопреки общему решению выходить по готовности всех кораблей, он считал, что

«выходить надо немедленно».

«Полагаю, что даже выход неполной нашей эскадры повлияет на ход событий и задержит движение японской армии».

Подводя итоги прошедших совещаний, флагманский артиллерист эскадры капитан I ранга К.Ф. Кетлинский в записке на имя командующего от 31 мая 1904 года призывал отрешиться от всех частных задач, покончить с пренебрежительным отношением к японцам, признав в них серьезного и умелого противника, и сосредоточить все усилия на глобальной задаче овладения морем. Для этого надо

«собраться с силами»,

«вооружить полностью все боевые суда»

и, насколько позволит время, подготовиться к предстоящим вскоре действиям. Так, на заканчивающей ремонт «Победе» из всей артиллерии (не считая башенных орудий) осталось лишь пять 75-мм. Две 152-мм пушки можно вернуть с батареи лит. Б, установить еще 8 152-мм, 15 75-мм и 10 47-мм. Всего на корабли эскадры требовалось вернуть 18 152-мм, 31 75-мм и 20 47-мм пушек.

Кетлинский напоминал о том,

«как скоро забывается то, чему учились… Конечно, создать эскадру в неделю нельзя, но пока приводится в порядок материальная часть, многое можно сделать вчерне».

Записка содержала и перечень орудий, которыми можно пополнить вооружение кораблей и сопоставление сил, которое при бое на отступление даже при наиболее полном составе японского флота, который принимал В.К. Витгефт (4 броненосца, 6 броненосных крейсеров, 5 крейсеров II класса), обеспечивало их практическое равенство: по 10 305- и 254-мм пушек; 45 японских и 42 русские пушки калибра 152 и 203 мм. Артиллерист отмечал, что при удачном выборе курса за нашей эскадрой будет большое преимущество в удобствах стрельбы и совсем устранена минная опасность.

«В бой надо идти, но только с такими силами, чтобы это был бой, а не бойня; чтобы на каждое погибшее наше судно приходилось бы не менее одного японского».

В конце записки говорилось:

«Мы сделали все для Артура, что могли, что должны были сделать, а теперь, когда исправление судов близится к окончанию, мы должны взяться за выполнение главной задачи флота и приложить все усилия, чтобы добиться в этом успеха».

Часть мер была принята и даже подтвержден отданный по эскадре еще в 1896 году приказ о правилах плавания без огней. Но инструкция С.О. Макарова для похода и боя была сокращена едва ли не наполовину, отказался В.К. Витгефт и от установленного С.О. Макаровым однофлажного свода. Все делалось скрепя сердце, по принуждению, которое наместник с трудом поддерживал своими телеграммами. Близился срок окончания ремонта поврежденных кораблей, и причин уклоняться от выхода в море (на чем теперь уже настаивали и генералы) не оставалось. Вновь назначенному начальнику штаба контр-адмиралу Н.А. Матусевичу с большими усилиями удавалось удерживать в неустойчивом равновесии состояние духа то и дело впадавшего в страх и панику адмирала. В бой его толкал лишь еще больший страх перед наместником.

По материалам РГАВМФ и сборников официальных документов.

источник: Р. М. Мельников «Эскадренные броненосцы типа «Пересвет». Часть 2» // сборник «Гангут» вып.12