Дорога жизни. Как она была устроена

Содержание:

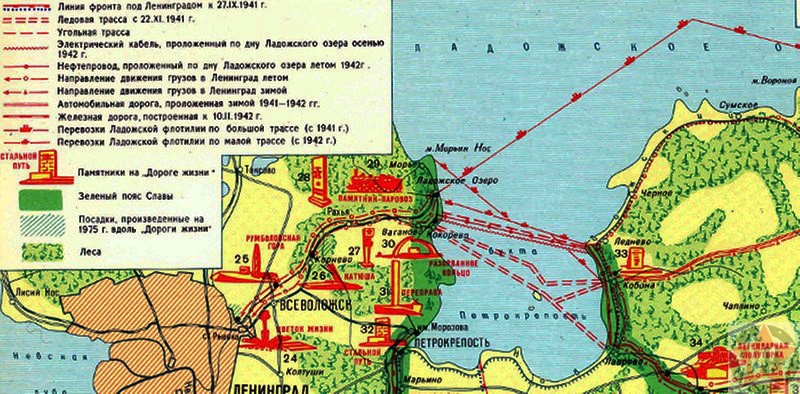

Осенью 1941 года вермахт отрезал Ленинград от основной части СССР. Оторванный от «Большой земли» мегаполис можно было снабжать продуктами и другими необходимыми грузами только по Ладожскому озеру. После того, как озеро замерзло, снабжение Ленинграда держалось на тонкой ниточке трассы, в документах проходившей под скромным обозначением «Автомобильная дорога № 101», а всей стране известной как Дорога жизни. Идея отправить грузовики по льду в обход немецких кордонов может казаться очевидной. В действительности перед строителями этой дороги встало множество проблем, в том числе далеко не очевидных. Ледовая трасса требовала от людей, работавших на ней, не только мужества и выносливости, но и изобретательности и квалификации.

По льду наощупь

Подготовкой к строительству будущей трассы занимался Автодорожный отдел тыла Ленинградского фронта во главе с полковником Василием Монаховым. Военные быстро привлекли к своей работе и гражданских специалистов из Дорожного НИИ. Для начала предстояло понять, где будет пролегать дорога.

Ладожское озеро было чрезвычайно сложным водоемом для устройства такой переправы. Для начала, был очень мало изучен ледовый режим озера. Из-за ветров, перепадов температуры и течений лед намерзает очень неравномерно. Во многих местах лед постоянно ломается и намерзает снова. От ветра и донного льда, поднимающегося к поверхности, образуются торосы. Грузоподъемность этого льда неодинакова на разных участках и меняется со временем. Дорога должна была стать достаточно надежной, чтобы выдержать грузовики, проходить достаточно далеко от позиций немцев, и одновременно – проходить по участкам, где не слишком много ледяных валов.

В середине ноября группа Монахова подготовила подробный проект. Первые выводы обнадеживали: озеро хорошо промерзает, и с начала декабря до середины марта его можно использовать для движения, если выбирать места с небольшими глубинами, которые быстрее и полнее промерзают. Однако некоторые участки промерзали плохо, поэтому их требовалось искусственно намораживать – рассыпать ледяную крошку и заливать ее водой. Для защиты от снега заранее сооружались специальные щиты. Кроме того, на участки тонкого льда набрасывались деревянные настилы. Специальная служба должна была следить за толщиной льда. Конечным пунктом трассы становился маяк Осиновец на западном берегу Ладожского озера.

С 15 ноября на постепенно намерзавший лед вышла группа 88-го мостостроительного батальона. Военные строители медленно пробирались по ненадежному льду. Это путешествие было невероятно опасным: лед еще не устоялся, сплошь и рядом встречались полыньи, иногда затянутые тонкой ледяной пленкой. Однако собранные сведения оказались чрезвычайно ценными. От идеи прокладывать дорогу на Кареджи пришлось отказаться: слишком медленно замерзает, а сильный ветер рушит лед.

Решили попробовать другой маршрут – от села Кобоны. 16 ноября на лед спустилась небольшая автоколонна с мешками муки. Этот караван прошел около 20 километров, но в итоге повернул назад – впереди оказалась полынья, которую невозможно обойти. На озеро снова отправились разведчики 88-го батальона. За несколько дней им удалось переработать уже составленные планы и наметить безопасный маршрут. Вечером 19 ноября Монахов с группой офицеров отправился в штаб фронта. Оттуда они вышли с приказом о создании ледовой трассы от Осиновца на Кобону.

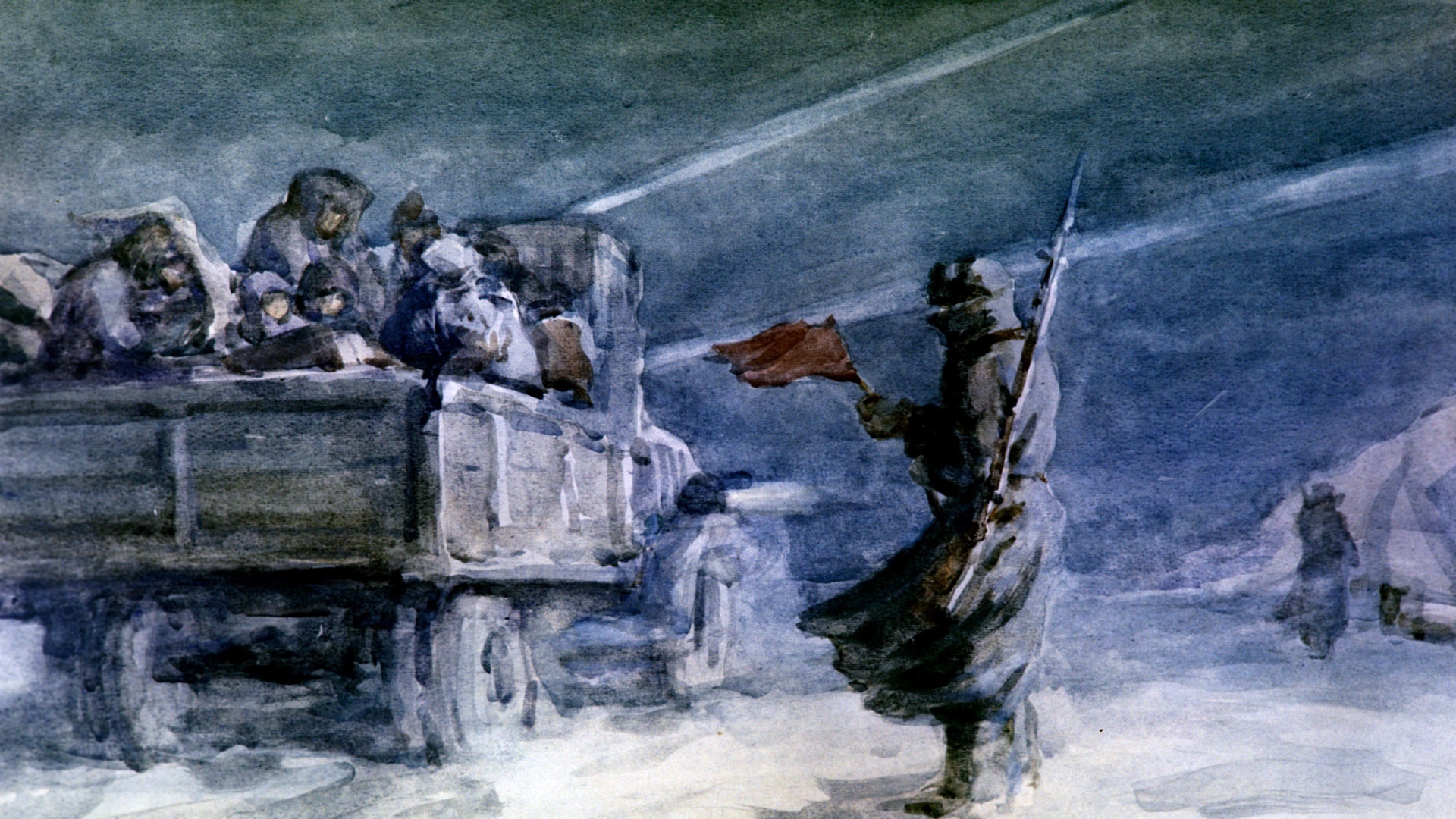

В последующие дни на льду шла лихорадочная работа: разметка, предупредительный знаки у разводий, мосты через полыньи, расчистка подъездных путей. Утром 21 ноября в Осиновец пришел первый обоз с мукой – конный. За ним пошли грузовики. Начало было положено.

Трасса № 101

Маршрут приходилось постоянно менять. Лед недостаточно окреп, поэтому по каждой колее пропускали не более полусотни машин. Автомобили сначала нагружали только на полтонны. Пропускная способность никогда не была достаточной: чтобы не обрушить дорогу, приходилось выдерживать дистанцию и двигать машины медленно. К тому же, машины скользили на льду и часто выкатывались за ограждения, что было чревато немедленным провалом. К тому же, водители постоянно пытались съехать на участки, припорошенные снегом. Интуитивно казалось, что там будет проще, чем на гладком льду, но в реальности как раз на заснеженных участках лед был тоньше – и многим новичкам на дороге незнание этого нюанса стоило машины или жизни. Командование трассы быстро навело порядок: шоферам категорически запретили при любых условиях выезжать за вехи. Однако на скользком льду, часто в темноте грузовики все равно регулярно вываливались с дороги. Еще одна специфическая задача – будить шоферов. Если колонна по каким-то причинам останавливалась хотя бы на несколько минут, сутками не спавшие водители часто отключались прямо в кабинах всем караваном.

Однако еще более выматывающей и опасной чем у шоферов была работа регулировщиков. На трассе дежурило 350 человек поодиночке. Регулировщики должны были выставлять фонари и вешки, и следить за дистанцией, а также за льдом. Как только машины выбивали колею, регулировщик тут же должен был бежать переставлять вехи и фонари и переводить следующий караван на новый маршрут. Этим людям приходилось часами стоять на диком ветру, который сдвигал даже скользящие по льду полуторки, без всякой возможности обогреться. По соседству дежурили аварийные команды на эвакуационных летучках. Если машина проваливалась, к месту аварии тут же неслись люди, чьей задачей было вытянуть машину прежде, чем она уйдет под лед окончательно. Транспорт тащили к стационарному пункту техпомощи – тоже на льду. Кроме регулировщиков и аварийщиков, на льду стояли станции из 3-4 человек во главе с офицером, следившие целенаправленно за ледовой обстановкой. Трещины, полыньи, изменение толщины льда – обо всем тут же сообщалось командованию. Наконец, вдоль дороги курсировали пешие патрули – следили за порядком и подбирали потерянное на трассе имущество.

Согреться можно было только на специальных обогревательных пунктах. На четырех точках на трассе, там, где лед был достаточно прочным, дежурили медики в отапливаемых палатках. Туда тащили людей, которых удавалось выловить из полыньи, раненых, а часто – просто переохладившихся дорожников, водителей и эвакуировавшихся жителей. На десятки километров трассы больше не было мест, где можно было чуть-чуть передохнуть и глотнуть горячего.

Отдельную трудность составляла прокладка линии связи. Сначала кабель протянули просто по льду. Однако лед продолжал ворочаться, трещины и торосы рвали связь, к тому же, кабель регулярно переезжали машины. Вскоре связистам пришла в голову идея получше: провода протянули на столбах, вмороженных в лед. Дорога жизни быстро обрастала телефонными и телеграфными станциями по обоим берегам.

Поначалу по трассе часто гоняли лошадей с грузами. От этой идеи вскоре пришлось отказаться: на льду животные выбивались из сил, тратили очень много времени и фуража, и вдобавок, норовили забрести на слабые участки льда, где легко погибали.

Упорядочивание работы шло быстро. К тому же, лед позволял чем дальше, тем больше нагружать каждую машину, а дистанцию стало возможно сокращать. Поэтому от десятков тонн в ноябре и начале декабря перешли к сотням тонн к середине месяца. К концу декабря удалось доставлять по тысяче тонн в сутки.

Свои проблемы были у зенитчиков. Специфическая трудность: на льду было невозможно поставить крупнокалиберные зенитки. Батареи приходилось сосредотачивать на берегах и островах, а саму трассу прикрывали легкими пушками и пулеметами на салазках. Однако в январе 42-го решились на необычный эксперимент: на трассе нарастили ледяные подушки по полметра толщиной. На них поставили тяжелые зенитные орудия. В целом это помогло: плотное прикрытие дороги позволило загонять немецкие бомбардировщики на большую высоту, откуда не получалось прицельно бомбить дорогу. Правда, бомбежки в любом случае добавляли пробоин во льду. Интересно, что командование было готово даже к попытке вермахта прорваться на трассу пешим ходом. Вдоль дороги на достаточно прочных участках льда возводились целые бункеры из бревен, льда и башен от легких танков. Пробовать на прочность эти опорные пункты немцы не стали.

Этот шедевр логистики прекратил работу в апреле 1942 года. К этому моменту организация движения достигла совершенства: оптимальное расписание, распределение нагрузки на лед, запасные пути. Дорогу старались эксплуатировать до последнего предела. Снимать людей и технику с трассы собирались 12 апреля, но генерал Соловьев из фронтового управления убедил командование этого не делать, для чего проехал на машине по трассе лично. Движение прекратилось только 24 апреля, когда оставаться на льду стало смертельно опасно. Последние машины не шли, а почти плыли: лед к тому моменту ушел на полметра под воду. Ледовая трасса сделала свое дело – Ленинград устоял, и большинство его жителей смогло пережить катастрофическую зиму.

источник: https://vk.com/@norinea-doroga-zhizni-kak-ona-byla-ustroena

Есть у меня тема на

Есть у меня тема на английском языке — альтернативная японо-французская война. Видимо это из этой области.

Даю ссылку — http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=230861 , может захотите перевести как раз военноморская АИ начала века, как вы любите.

Кстати говоря, такое направление экспансии в долгосрочной перспективе выглядет более привлекательным. Но тут работа для попаданцев. Всётаки на юге есть нефть, которая в 1874 году ещё нафиг ни кому не нужна и не разведана.

Французский флот малость

Французский флот малость побольше русского был. И гораздо больше крейсеров. Французские колонии далеко, а Корея и Манджурия под боком. Эрго — нереал.

Французские колонии далеко,

Таки да, но и Филипины не далеко! А на Испанию вообще ложить с прибором! Хоть на флот, хоть на армию.

Нет, мысль интересная, но тогда россия должна чего ни будь такого отчебучить…. что бы самураи задумались — а ну его нафиг!

Юг и Россия что-то сказала?

Юг и Россия что-то сказала? Да просто. Японцам удалось закрепиться наТайване в 1874 году, но направление рассматривлось как второстепенное. Основное направление — север. В 1895 году когда Япония победила Китай, Россия послала миротворческую эскадру. Состоялось сражение, (примерное "Тинг против Макарова"), в котором японцы ощутили силу русских (возможна потеря одного из крейсеров или "Фусо"). Военный конфликт ограничился одним сражением. На переговорах Россия заявила что будет жестко отстаивать свои интересы (и в качестве доказательства отправила на ДВ еще 2-3 крупных корабля) и путь на север Япнии открыт. А вот юг — тут Россия ничего против не имеет. Япония получив урок, поварачивает агрессию на юг.

То что у Франции много крейсеров ещеничего не значит. У России кораблей то же много было, но даже они действовали не эффективно.

Вполне возможный вариант

Вполне возможный вариант развития. Но только если Англия будет в состоянии "холодной войны" с Францией. То есть враг №1 не Россия, а Франция, на неё и выдадут карт бланш японцам. А в Европе Францию может прижать Германия.

Вообщем геополитику менять придётся.

Вполне возможный вариант

для этого нужно, чтобы франко-прусскя война закончилась победой франции, причем не по очкам, а за явным преимуществом.

Прочел я сей опус,

Прочел я сей опус, коллеги: http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=230861

Ну что тут скажешь, у французов на театре 11 линейных кораблей и 5 броненосных крейсеров, правда в среднем более старых чем корабли 1-й тихоокеанской. Но, как американским авторам хорошо известно, "французы воевать не умеют". Японцы смело вступают в бой (6 линкоров против 11!!!), после чего французские корабли начинают взрываться один за другим. Наверное нинзя на борт прокрались. Зато в России, уступившей японцам Корею, не состоялось революции 1905 г (и промышленного подьема), и вся история пошла другим путем.

А перевод выложить не сможете

А перевод выложить не сможете там и иллюстрации хорошие есть думаю многим будет интересно.

А перевод выложить не

Попробую, я немного этим делом занимался.

Коллега Борода, я начал

Коллега Борода, я начал переводить франко-японскую, но обьем очень болшой + иллюстрации. Сколько в один пост влезает?

Вы знаете ни когда не доходил

Вы знаете ни когда не доходил до предела. Одним словом влазит много. Выкладывайте как вам удобно по мере перевода. Людям же то же по несколько десятков страниц будет чиать напряжно. Так что думаю до 10 страниц будет оптимальный объём.

++++++++++

Тайвань для Японии, что пельмень китайцу. Съел и уже через минуту не помнит.

Вот представьте альтернативу японской экспансии: 1904 года русско-японская война проиграна Японией. Корея «независимое» государство под протекторатом САСШ и России. Манчжурия, Монголия, Тибет и Цинзянь тоже независимые государства. Все север закрыт и надолго. И если РОссия тут рядом и растет как на дрожжах, то САСШ сама по себе весьма далеко а «жрет» кусками которые проглотить не может и причем рядом. Вот тут рождается доктрина «семь наций под одним зонтиком» (почти как в РеИ), но вторую скрипку в этих зонтиках играет Китай. Отсюда японский промышленный потенциал+много китайцев. Россия боясь японской экспансии делит Китай пополам — северный пророссийский, центральный с восточным побережьем достается Японии. Южный откусили САСШ и Британия. Думаю, что такое было возможно. Но японцы посчитали себя суперчеловеками и проиграли.