Пока Владивостокские крейсера спешно ремонтировались в мастерских и доке, вице-адмирал Бирилёв ждал ответ на депешу, посланную им на высочайшее имя. В ней предлагалось, ни много ни мало напасть на остров Хоккайдо и разорить несколько портов и крупных деревень. Однако пришедший ответ был категоричен: «Подобных попыток не предпринимать…». Впрочем, о других территориях Японской империи речи не шло и в июле крейсер «Алмаз» с ротой десанта на борту предпринял короткое, но увлекательное путешествие к островам Кунашир, Парамушир, Сикотан, Онекотан и другим. Японское население сподобилось узнать латинскую мудрость Vae victis (Горе побежденным). Все найденные на островах рыбачьи лодки были сожжены, жилища разрушены. С айновской старшиной были проведены беседы на тему «японцев не пускать, а будут наглеть, обращаться на Сахалин». Высадив основную массу женщин и детей, взятых на борт, в удобной бухточке северной оконечности Хоккайдо, «Алмаз» взял курс к родным берегам.

… — Однако кончилось наше вавилонское переселение.

— Напрасно все это господа. Как лезли сюда япошки, так и будут лезть.

— Будут лезть, будем топить.

— И много вы натопите Иван Анатольевич?

— Да сколь угодно Ипполит Матвеевич. Любой сампан или шхуна все одно дороже, чем несколько снарядов.

— Оригинально господа. Но погодите …, — спор офицеров на мостике прервал вестовой — Господа вас ждут в кают-компании. Срочно…

О консульстве в Сайгоне https://rusconshcm.mid.ru/upload/iblock/2ba/2ba54b0b2312cdb786df9d282f4c75a9.pdf

В начале августа 1905 года, Владивосток снова провожал крейсерский отряд с кораблями охранения в море. Наспех подремонтированные «Громобой» и «Россия», в сопровождении «Богатыря» и двух контрминоносцев вышли в море. Немного позади, тщательно держась протраленной полосы, шел вспомогательный крейсер «Кубань».

Приход этого корабля во Владивосток произвел настоящий фурор, сопровождаемый столь невероятными слухами, что некоторые неокрепшие умы приняли это за вмешательство свыше. Совершенно случайно на угольном причале в Сайгоне оказался князь Ливен, командир интернированной «Дианы», инспектировавший хранилища угля для российского флота. И уж совсем невероятным было наличие телеграммы в Сайгонском консульстве о поиске хоть одного вспомогательного крейсера и присылке его во Владивосток, подписанной командующим Тихоокеанским флотом Бирилёвым. Как бы то ни было, заправленный всеми необходимыми припасами, крейсер «Кубань» все-таки появился в конце июля во Владивостокских пределах.

Следом за «Кубанью» шел многострадальный транспорт «Cheltenham». Личным решением Бирилёва английский транспорт был – утоплен. Якобы. А затем русская команда привела его в порядок и под новым названием «Кореец» он пополнил ряды портовых судов Владивостока. Всего взяли десантом большую часть 29 пехотного полка 7-й Восточно-Сибирской дивизии. Кроме того генерал Казбек щедро пожертвовал, на время конечно, десять 152-мм полевых мортир образца 1885 года и к ним 80 4-х фунтовых пушек образца 1877 года. Таким образом, русские артиллеристы имели бы полное превосходство над японской артиллерией на месте планируемой операции. Однако через сутки отряд вернулся обратно.

Как ни странно, первыми боевыми кораблями нового флота стали военные транспорта. Многие в морском министерстве посчитали это блажью нового министра, никому ненужной дорогостоящей растратой. Даже Николай II изволил сильно удивиться такому «возрождению». Впрочем, Бирилёву не слишком мешали, полагая, что «зарвавшийся» адмирал скоро выйдет из фавора. Однако вскоре, с полного согласия его императорского величества российский флот пополнили военные транспорта «Смоленск», «Херсон», «Петербург». Бывшие вспомогательные крейсера были основательно дооборудованы. Один из грузовых трюмов мог принимать запас продуктов, либо после небольшой подготовки – боеприпасы. Другой трюм, а на более крупных кораблях, где грузовых помещений было намного больше, один из двух оставшихся предназначался для угля, а потом и жидкого топлива. Были установлены более мощные грузовые стрелы и лебедки. Под артиллерийские орудия возвели специальные «банкеты», поскольку использовалась «американская» система размещения артиллерийских установок. Таким образом, первый транспорт «Смоленск» мог отражать атаку вражеских плавсредств шестью орудиями на борт или минимум двумя орудиями с носа или кормы. Для Черноморского флота предназначался меньший транспорт – «Петербург».

В течение следующих двух лет флот принял в свои ряды суда «Москва-III», «Саратов», «Владивосток (бывший вспм. крейсер «Кубань)», а на Дальнем Востоке появился еще один военный транспорт — «Монголия».

Однако не только военными транспортами прирастал флот России.

В полутемной малой гостиной сидели за столом три человека. Свет лампы под зеленым абажуром падал на стол, только наполовину освещая их лица. На столе лежали какие-то бумаги, стояли чашки с остывшим чаем.

… — Господа. Все это было на грани. Можно сказать нам невероятно, просто фантастически повезло. И торпеды вышли из аппаратов как нужно, и взорвались очень удачно. И наши снаряды ложились хорошо. А то, что японцы отступили, для меня было полной неожиданностью. Но теперь господа мне потребуется от вас помощь.

— Чем же мы можем вам помочь Алексей Алексеевич, — сухо произнес один из собеседников.

— Иван Константинович. Вы как будто на меня обижены. Право не стоит. Вокруг меня сейчас одни заговоры и морским министром мне быть не долго. А вот ваша кандидатура одна из первых. Да и вам Николай Оттович быть командующим Балтийским флотом. Год, два и назначат.

Контр-адмирал Эссен буквально впился пронзительным взглядом в лицо Бирилёва.

— Это опять ваши пророческие штучки Алексей Алексеевич?

— Да ну какой из меня пророк. Иногда пытаюсь предугадать передвижения вокруг государя. И то, чаще попадаю пальцем в небо. Но давайте вернемся к нашему флоту. Пока от меня что-то зависит, будут делаться следующие вещи. Новые орудия. Приблизительно два или три типа. Совершенно новая 133-мм пушка и модернизация 120-мм пушки путем переделки станка. Возможно, потребуется еще одно орудие калибра 107-мм.

— Зачем конструировать новые орудия? Разве существующие так плохи?

— Николай Оттович. Будь на «Новике» более мощные орудия, он вполне мог бы расстрелять японский крейсер с большего расстояния. Считайте сами. Орудие весом с 4,2- дюймовку Канэ, но со снарядом мощностью почти как у более крупной шестидюймовки. С дальностью стрельбы минимум 70 кабельтовых.

У адмирала Эссена против воли сжались кулаки. Эх, если бы там у него были такие орудия, ух он этим японцам…

— Вот и я об этом Николай Оттович. Причем для изрядной экономии количество орудий на кораблях будет уменьшено, с возможным сохранением равного количества в бортовом залпе.

— Это, как же такое возможно Алексей Алексеевич, — критически заметил контр-адмирал Григорович.

— Вот поглядите на эту схему господа. Я набросал вид сбоку крейсера «Варяг», который нам построил господин Крамп. В бортовом залпе участвуют всего половина орудий главного калибра. Ровно шесть штук из двенадцати. Если мы уберем с крейсера четыре орудия, даже пять, но поместим их вот так, то бортовой залп уменьшится всего на одно орудие. А если найдем, куда пристроить еще одно носовое орудие – бортовой залп будет прежним.

— Это, это …. Очень неожиданно.

— Такое расположение орудий на легких крейсерах уже отражено в проекте. Кроме того, господа, подобное предусмотрено и на всех остальных новых боевых кораблях.

— Алексей Алексеевич, вы же морской министр, вам проще всего…

— Иван Константинович. После конфуза с «Иоанном» и «Евстафием» государь и слышать ничего не хочет.

Это недоразумение годичной давности испортило немало крови адмиралу Бирилёву. Да корабли устарели к моменту постройки, да концепция оказалась ведущей в тупик, но требовать немалое количество средств на модернизацию и заменить многочисленную артиллерию среднего калибра какой-то мелочью. На Бирилёва ополчился почти весь Черноморский флот. Причем не, сколько моряки, а все больше поставщики. В их истошных воплях утонули все хорошие предложения, о возросшей с 16 до 19 узлов полной скорости, об усилении артиллерии главного калибра на половину, о сокращении числа матросов. Да много чего хорошего утонуло в панических криках воинствующих критиканов.

— Кроме того, господа, нам придется попрощаться с паровыми машинами. Они, конечно, не будут забыты, но за турбинами будущее. А чтобы «просвещенные мореплаватели» отхватили кусок поменьше, нужно подключить швейцарскую компанию «Броун, Бовери и Ко». Они имеют возможность строить турбинные корабельные установки. Я как-то набросал минимум, который нужен нашему флоту.

С этими слова адмирал Бирилёв придвинул к себе два больших рисунка.

— Вот это британский крейсер «Аметист». На нем установлена турбинная установка и скорость хода не менее 22 узлов при 14 000 л.с. Главный калибр представлен десятью четырехдюймовками. Прочая мелочь не в счет. А вот наш крейсер. Тоже турбина, только мощнее. Тысяч двадцать, главный калибр – пять 120-мм. Торпедные трубы одиночные, четыре штуки. Сильнее британских и германских крейсеров.

— А почему вы взяли столь мощные орудия и не подкрепили их противоминными?

— А потому, Иван Константинович, что эти сорокапукалки, кроме салютации ни к чему другому не способны. Двух за глаза хватит. А морские трехдюймовки будут проданы, вместе со снарядами. Не все конечно. Кроме этого Ростислав Августович (Дурляхер) построил удачный станок для 120-мм орудия. Сейчас идет конструирование подобного станка для шестидюймовок Канэ.

— А в чем новизна, Алексей Алексеевич?

— Угол возвышения установлен в 45 градусов. Общая масса установки не более 438 пулов или 7 нормальных тонн.

— И все-таки, почему 120-мм?

Адмирал Бирилёв вздохнул, посмотрел каким-то грустным взглядом на Эссена, и сказал:

— Новейшие японские истребители имеют главный калибр в 120-мм. И торпеды увеличенной дальности…

Расстались собеседники далеко за полночь.

Деятельность нового морского министра современники разделили на несколько этапов. Первым делом, после военных транспортов, стало восстановление разведочных сил.

В начале 1906 года на Невском судостроительном и механическом заводе без особой помпы заложили корабль. Именовался он «Сапфиром» и как поначалу думали на заводе, был систершипом крейсеров «Изумруд» и «Жемчуг». Работы велись довольно быстро, иногда к дневной смене прибавлялась и ночная, но затем выяснилось, что машинные и котельные отделения будут иными, и до их доделки время не пришло. Большую помощь оказывали прикомандированные матросы, прибывшие на завод специальным эшелоном. Ближе к октябрю строящийся крейсер посетила группа швейцарских инженеров. После некоторого перерыва в постройке, наступило время аврала. К середине октября 1907 года легкий крейсер «Сапфир» с установленными котлами и трехвальной паровой турбиной Парсонса был спущен на воду. Затем достройка немного приостановилось. В мае 1908 года, после череды интенсивных испытаний крейсер, сменив 17 различных типов гребных винтов, вошел в состав Императорского флота.

Помимо строительства новых кораблей, происходила и модернизация старых, что явилось вторым этапом деятельности адмирала Бирилёва.

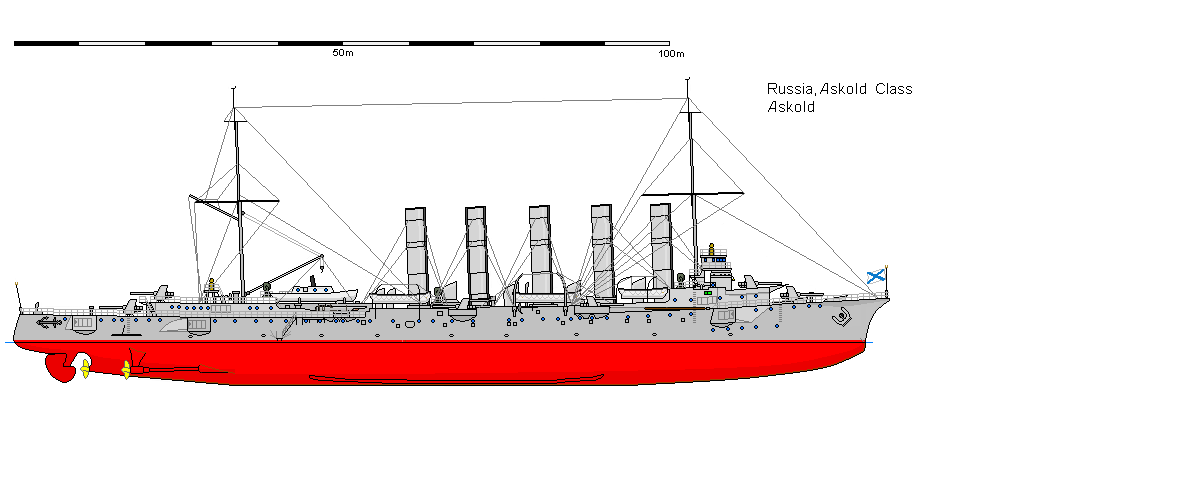

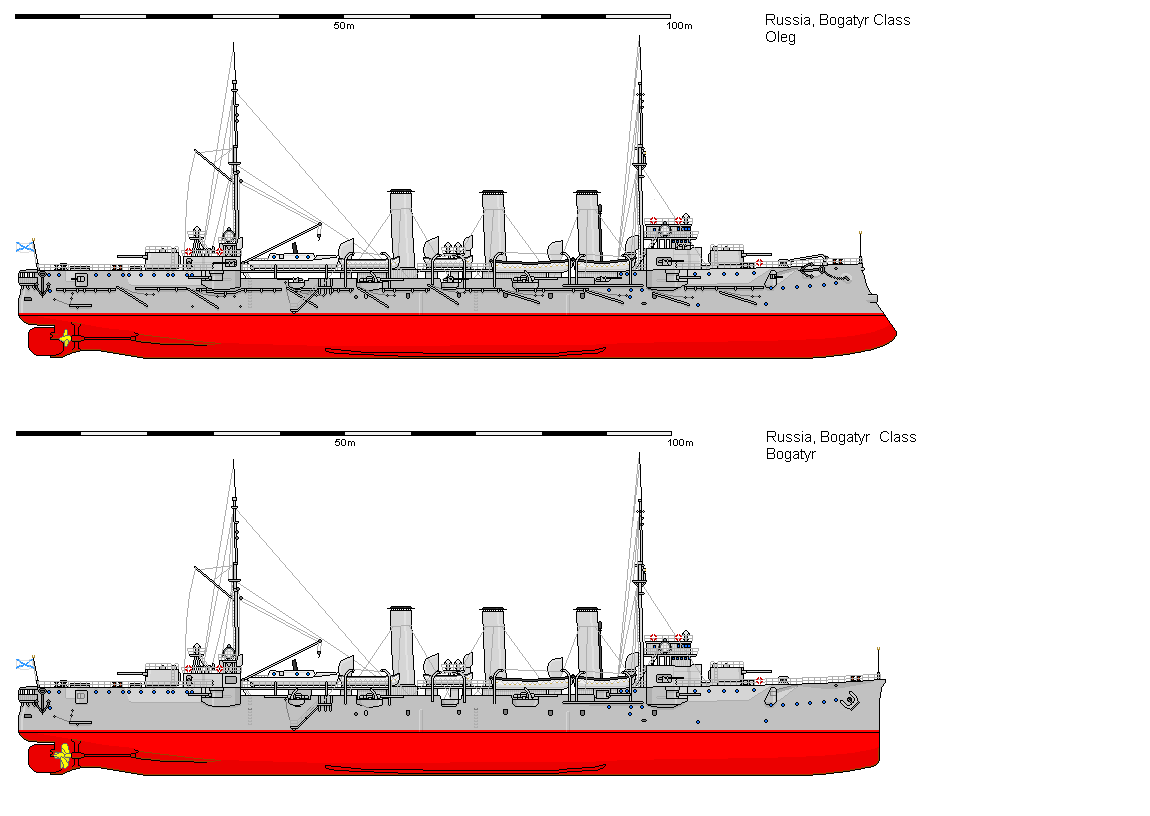

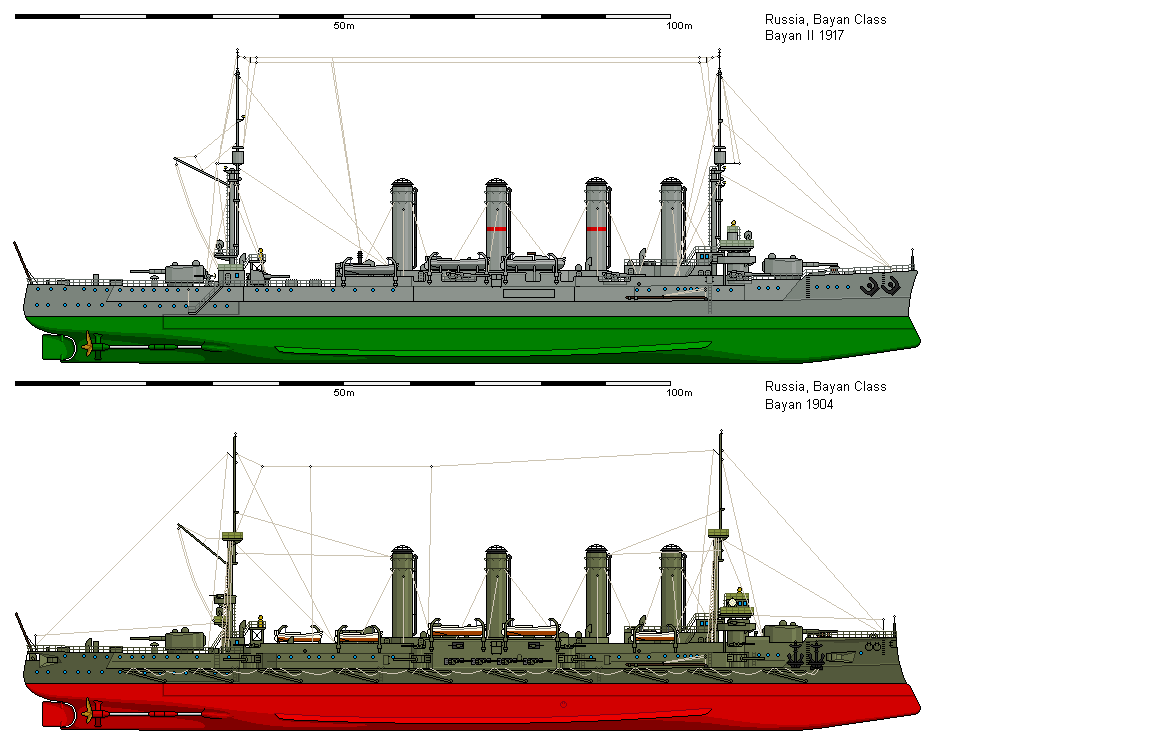

После войны и возвращения интернированных кораблей на Балтику, по одному проекту увеличили угол возвышения орудий ГК до 35 градусов для всех броненосцев. Также пришлось значительное число кораблей ремонтировать, а некоторые вообще списать. Собственно затратных проектов было всего два. Крейсер «Богатырь» все-таки лишился своего тарана и получил прямой форштевень. А вот с «Аскольдом» пришлось повозиться. Из-за особенностей расположения артиллерии главного калибра в носовой части, модернизация, предложенная Бирилёвым, затянулась. Из семи орудий бакового плутонга убрали пять и одно передвинули. Для нормальной работы расчета первого носового орудия шпилевое устройство перенесли на батарейную палубу, тогда же сделали высокий комингс вокруг станка. Исчез погреб 75-мм патронов, заделали отверстие носового минного аппарата. Убрали и сам аппарат. Для экономии веса срезали два крайних спонсона. А затем наставили новую надводную часть бака, довольно сильно подкрепив ее изнутри. Перегруз в несколько тонн посчитали несущественным.

А вот с «Аскольдом» пришлось повозиться. Из-за особенностей расположения артиллерии главного калибра в носовой части, модернизация, предложенная Бирилёвым, затянулась. Из семи орудий бакового плутонга убрали пять и одно передвинули. Для нормальной работы расчета первого носового орудия шпилевое устройство перенесли на батарейную палубу, тогда же сделали высокий комингс вокруг станка. Исчез погреб 75-мм патронов, заделали отверстие носового минного аппарата. Убрали и сам аппарат. Для экономии веса срезали два крайних спонсона. А затем наставили новую надводную часть бака, довольно сильно подкрепив ее изнутри. Перегруз в несколько тонн посчитали несущественным.

Пока думал, чертили, а потом строили новую носовую часть, пришло время еще одной новинки. В итоге «Аскольд» первым среди крейсеров довоенной постройки обзавелся мультипликатором (в данном случае это повышающий редуктор). Скорость выросла не намного, однако превысила 24,5 узла. После удачного опыта, установке мультипликаторов подверглись «Аврора» и «Диана». Результаты испытаний удивили. «Сонные богини» преодолели порог в 22 узла.

С легкой руки экспериментаторов, в 1912 году, подобной переделке подвергся черноморский броненосец «Три святителя». Его «уставшие» котлы, вкупе с такими же машинами, смогли разогнать массивный корабль до скорости в 18,7 узла. Уже в ходе достройки такие же механизмы обрели броненосные крейсера «Адмирал Макаров» и «Паллада».

Начиная с 1911 года, в ходе модернизации, мультипликаторами обзавелись «Евстафий», «Пантелеимон» и «Иоанн Златоуст».

Однако дальнейшую модернизацию новейших броненосных крейсеров посчитали лишней. Предлагаемые 178-мм орудия 7”/45 mark 3 сочли маломощными, хорошо хоть одобрили и то не сразу увеличение угла вертикальной наводки в 45 градусов в башенных установках. Хорошо хоть изменения, сделанные в ходе достройки, сохранились. Крейсера лишились всей казематной артиллерии, а на палубе появились столь любимые Бирилёвым 8х120-мм пушек с башнеподобными щитами. Главным калибром сохранились 203-мм пушки. В центральном каземате поставили два двухтрубных торпедных аппарата калибром 457-мм. Пока.

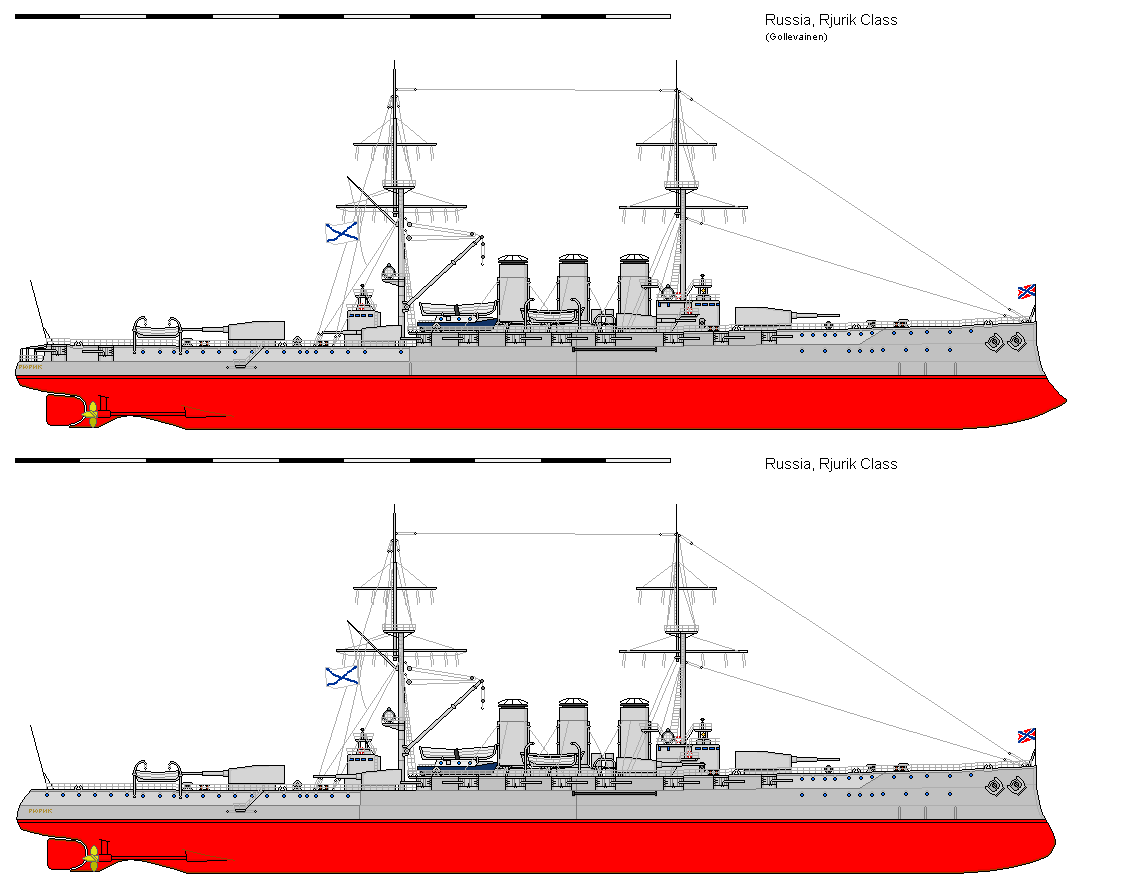

В конце декабря 1905 года в Англии с фирмой «Виккерс», после довольно долгого обсуждения, был подписан контракт на постройку быстроходного броненосного крейсера «Рюрик – II». Но здесь выяснилась грубая ошибка заказчиков, в лице Морского технического комитета. Пока шли обсуждения, английская сторона («Виккерс») уже выставила на стапель некоторые корпусные конструкции общим весом более 2600 тонн, и ни о каком изменении проекта речи быть не может.

Однако, после долгого обсуждения с английской стороной, некоторые изменения всё же внесли. Вместо восьмидюймовых башен поставили одноорудийные десятидюймовые и носовое подводное таранное образование несколько скруглили.

Третьим этапом было установление, при деятельной поддержке Бирилёва, тесных контактов со швейцарской компанией Brown, Boveri & Cie в Бадене. С подачи морского министра в столице Российской империи, а также в Харькове были образованы совместные предприятия по производству паровых турбин.

Отдельным этапом была разработка, и внедрение в производство новых артиллерийских орудий и орудийных станков. Благодаря конструктивной работе генерала Дурляхера Пермский завод получил большой заказ на обновленные станки к 120/45-мм пушкам Кане и новые лафеты для 4-х фунтовых, а немного позже 9-ти фунтовых и 42-линейных орудий образца 1877 года. Использование орудий столь почтенного возраста было продиктовано двумя существенными причинами. В ходе войны выявилась слабость 75-мм орудий, а господа финансисты не смогли выделить нужные средства даже на производство дополнительных 120-мм пушек Кане. Дорого. Вот и пришлось «впихивать» на контрминоносцы, батарейные (легкие) 42-х линейные пушки на новых лафетах. Да еще изобретать современные замки вместо устаревших цилиндропризматических, хоть и клиновых. Но нет худа без добра. Когда в январе 1907 года начальник Минной дивизии Балтийского флота Николай Оттович фон Эссен поднял вопрос о перевооружении эсминцев русского флота на более мощное орудие, то используя опыт установки 9-ти фунтовых пушек и 42-х линейных батарейных орудий на некоторые контрминоносцы, специалисты Обуховского завода быстро сконструировали новую пушку. Пройдя горнило испытаний и доработок, новая 106,7/55-мм пушка поступила на вооружение флота в 1909 году. На год позднее приняли для вооружения легких крейсеров 130/55-мм дюймовое орудие. Впервые в России новое орудие было оснащено «ускорителем заряжания». Осведомленный человек из начала XXI века без труда опознал бы в этом ускорителе систему заряжания САУ 2С1 «Гвоздика».

Не забывал морской министр и о крепости Владивосток. Там одним из первых появился свой воздухоплавательный парк. Им поделился крейсер «Русь». Построили небольшую мастерскую для ремонта и строительства катеров, шлюпок и гребных баркасов. Подвели ветку от Сучанского угольного месторождения. Вырыли небольшой сухой док, для кораблей с наибольшей длинной 50 морских саженей. А потом преобразовали мастерскую и малый док в судоремонтный завод, с небольшим плавильным цехом. Там и заложили первые сторожевые паровые катера. В отсутствие номерных миноносцев, появление такого рода судов значительно помогло пограничной и охранной службам Дальнего Востока. Небольшие суденышки, водоизмещением 60 – 70 тонн, с паровым двигателем в 200 и.л.с. развивали скорость 16 узлов, с дальностью хода 400 – 700 миль. Вооружение составляли револьверные пушки и пулемет. А через несколько лет вышли на испытания уже турбинные катера со скоростью 32 узла. Их вооружили малыми 381-мм торпедами и парой скорострелок Гочкиса. Увеличилась у них до 1000 миль дальность плавания экономическим ходом.

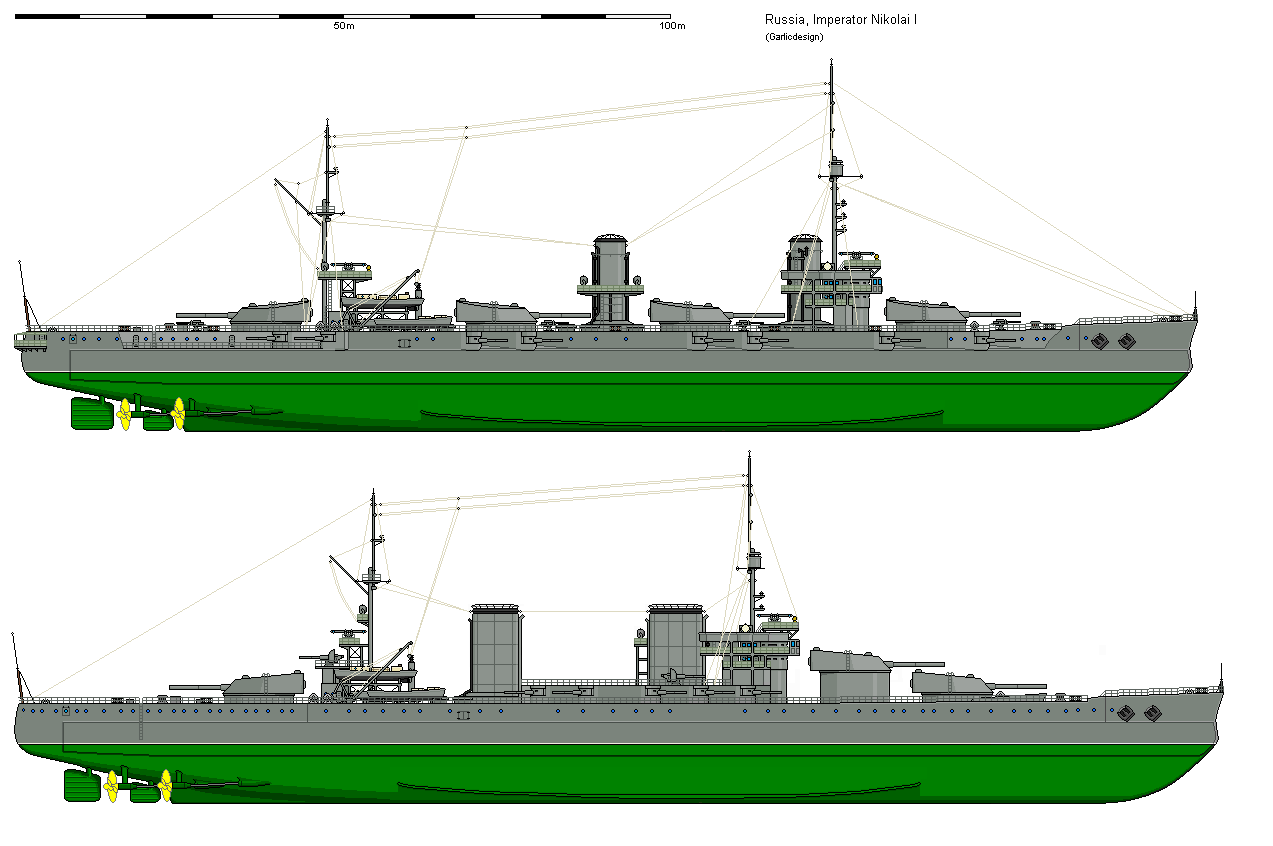

Особенную активность Бирилёв-Сахалинский проявил при работе комиссии над новым проектом линейного корабля. Конкурс был объявлен в октябре 1907 года, уже новым морским министром. К марту 1908 было предъявлено более 50 эскизных проектов. Поначалу победителем признали работу Балтийского завода (фактически индивидуальное творчество корабельного инженера П. П. Коромальди), но отказ дать гарантии постройки судостроителями едва не похоронил весьма удачную разработку. Тогда было решено принять детально разработанный проект №10 фирмы «Бломм унд Фосс». В тот момент адмирал предложил несколько более простую версию линкора. Но Балтийский завод экстренно переработал свой проект и вновь представил его на конкурс. В результате, больше по политическим мотивам, пришлось выкупать германские чертежи за 250 тыс. рублей, и оставшийся в итоге проект Балтийского завода лег в основу окончательного проекта русского дредноута с небольшими изменениями.

И вновь в полутемной гостиной сидели три человека.

— Иван Григорьевич. Прежде всего, сердечно благодарю вас за новые подлодки. Что «Минога», что «Акула» есть неплохое подспорье нашему многострадальному флоту. Но за новизной вы просмотрели одну важную деталь. Лодки, как и раньше, безотсечные. И я не принимаю никаких отговорок на этот счет. А для того, чтобы подкрепить свои слова делом – прочтите вот это.

С этими словами адмирал Бирилёв передал И. Г. Бубнову несколько красиво взятых в переплет страниц.

— Что это Алексей Алексеевич?

— Отчет лейтенанта Ризнича о боевых действия подлодки «Касатка». Параграф четыре «О повреждениях». Я там карандашом немного подчеркнул. Кроме него свои подписи поставили лейтенанты Плотто и Тьедер.

Пока Иван Григорьевич Бубнов читал документ, адмирал обратился к Беклемишеву.

— Михаил Николаевич, мысль у меня есть. Еще великий да Винчи как-то сказал: «погрузите трубку в воду, и вы услышите, как плывут корабли…». Надо какой-то прибор сделать, чтобы определить в какой стороне и куда плывет судно. Находясь естественно под водой. А вторая мысль – исследовать кильватерную струю корабля на предмет изменения физических свойств. Представьте себе, прошел корабль, а через несколько десятков минут мы с помощью приборов это определили.

— ?!!!!?, — лицо Беклемишева за секунду несколько раз изменилось – но как…?

— Не знаю пока. Я вижу, вы прочитали Иван Григорьевич.

— Но я не совсем понимаю. Единичный случай …

— Как ваш начальник, я вам приказываю. Следующие лодки идут только с водонепроницаемыми переборками. Причем носовой, кормовой и центральный отсеки являются еще и отсеками-убежищами. Оттуда можно выйти на поверхность. Кроме этого пришла пора разделить лодки на две группы. Ныряющие и собственно подводные.

Дальнейшую лекцию оба основоположника русского подплава слушали крайне внимательно. Ну откуда было начинающим, хотя уже и немного опытным строителю и эксплуатационнику знать, что мир подлодок столь разнообразен. Спохватившись, оба начали записывать спокойную речь адмирала. А он казалось, не замечал времени.

… — Подводные лодки могут разделяться на крейсерские, прибрежные (до 400 миль), минные заградители (подобно лодке Налетова). По конструкции корпуса — однокорпусные, полуторакорпусные и полностью двухкорпусные. По количеству гребных валов подразделяются на одно и двухвальные. С полным или частичным электродвижением. Торпеды, как основное оружие подводных лодок, можно условно разделить на обычные и большой мощности. Минимальный вес взрывчатки в боеголовке торпеды не менее 12 пудов.

Как и общая теория корабля, теория подводных лодок включает основные разделы: плавучесть, остойчивость, ходкость и качку. Иногда, для привязки к общей физике, их обобщают в динамику и статику корабля. Кроме того, имеются дополнительные разделы: непотопляемость, мореходность, управляемость, спуск на воду. Поскольку подводные лодки характеризуются двумя основными положениями — надводным и подводным, эти мореходные качества, за исключением спуска на воду, также подразделяются на надводные и подводные.

Впервые основы теории подводного плавания были опубликованы в 1578 году в труде англичанина Уильяма Бэрна. В нашем случае большую помощь может оказать заведующий опытовым бассейном Крылов, Алексей Николаевич…

Изрядно затянувшийся разговор прервал слуга явившийся открыть шторы и проветрить гостиную.

— Ради Бога простите господин адмирал.

Адмирал Бирилёв поднял отяжелевшую голову и с наслаждением потянулся.

— Ох, господа заговорил я вас. Уже утро. Прошу прощения.

— За такие знания …

— Иван Григорьевич эти знания секретные. Совершенно. До свидания господа.

Далекое будущее русского подплава

Еще одним этапом деятельности Алексея Алексеевича была работа по приведению в порядок разнородных миноносных сил и в частности, реконструкция уже заложенных миноносцев типа «Твердый». Строящиеся для Дальнего Востока, они имели мощность всего 3900 л.с при 23 узлах полного хода, что было явно недостаточно. Остальные данные тоже не впечатляли. Поскольку, не смотря на отправленную из Владивостока телеграмму, миноносцы все равно неспешно достраивались, пришлось прибегнуть к жестким мерам. В соответствии с проектом были достроены только «Точный» и «Инженер механик Анастасов». Остальные три были заново перезаложены, а механизмы к ним заказаны в Германии. Котлы делались в Санкт-Петербурге. В итоге истребитель «Тревожный» развил на испытаниях скорость 32 узла, что автоматически сделало всю серию самой быстроходной в российском императорском флоте. Ну а некоторые издержки и не запланированные расходы были возложены на непоименованных должностных лиц. Кроме вышеперечисленного морской министр «приговорил» к выводу из боевого состава миноносцы французской постройки. Их предполагали разбирать на запчасти, прежде всего для ремонта или замены износившихся механизмов. Примерно в тоже время возник громкий скандал с сухопутными десятидюймовками для Дальнего Востока. Морской министр наказывал провинившихся направо и налево, слетали с должностей и даже садились под арест многочисленные фигуранты. Вот эту самостоятельность и поставили в вину адмиралу противники Бирилёва. Немалый перерасход казенных средств, самоуправство и тому подобное. Дело, правда, спустили на «тормозах», но император, поддавшись уговорам, уволил Алексея Алексеевича с должности морского министра, одновременно введя его в государственный совет.

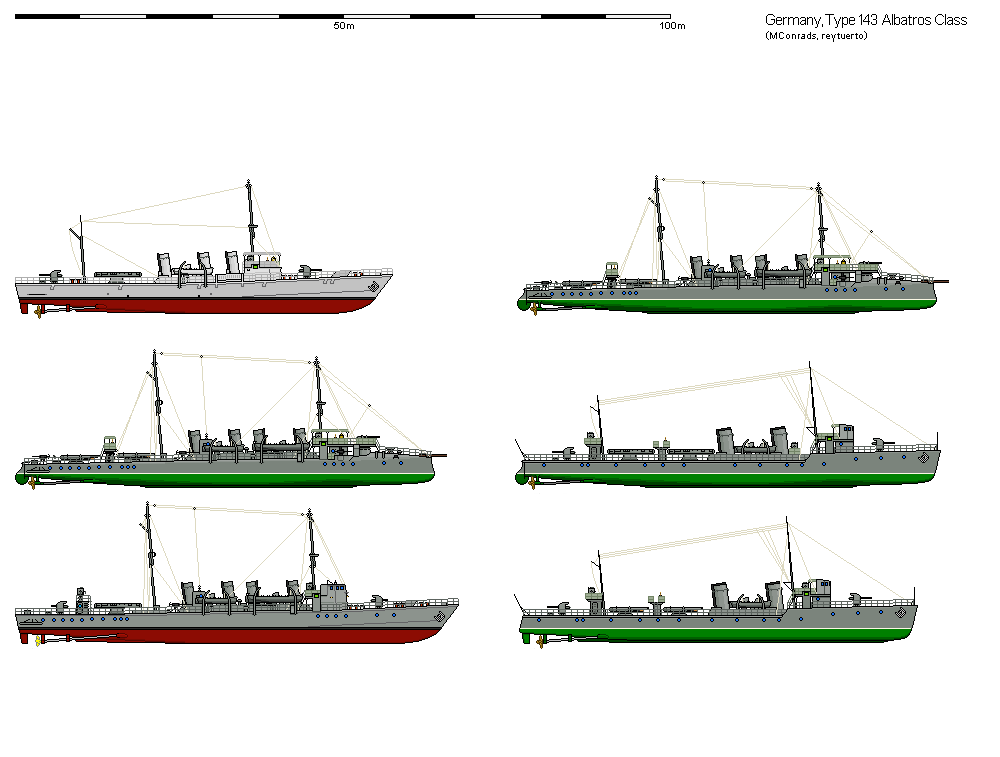

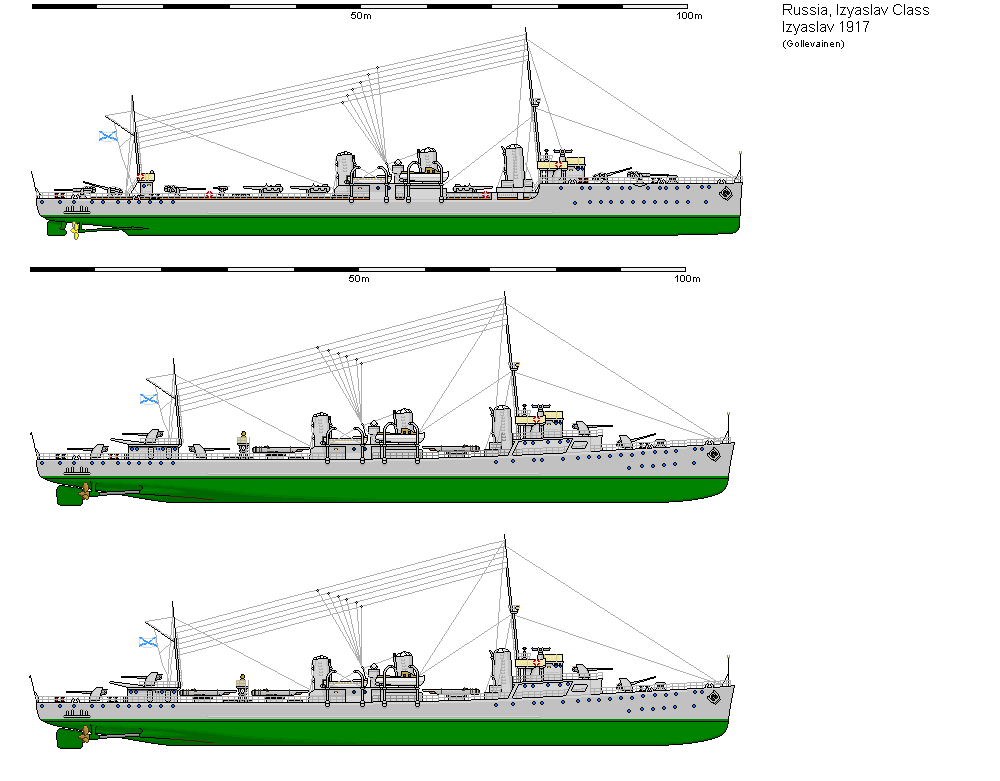

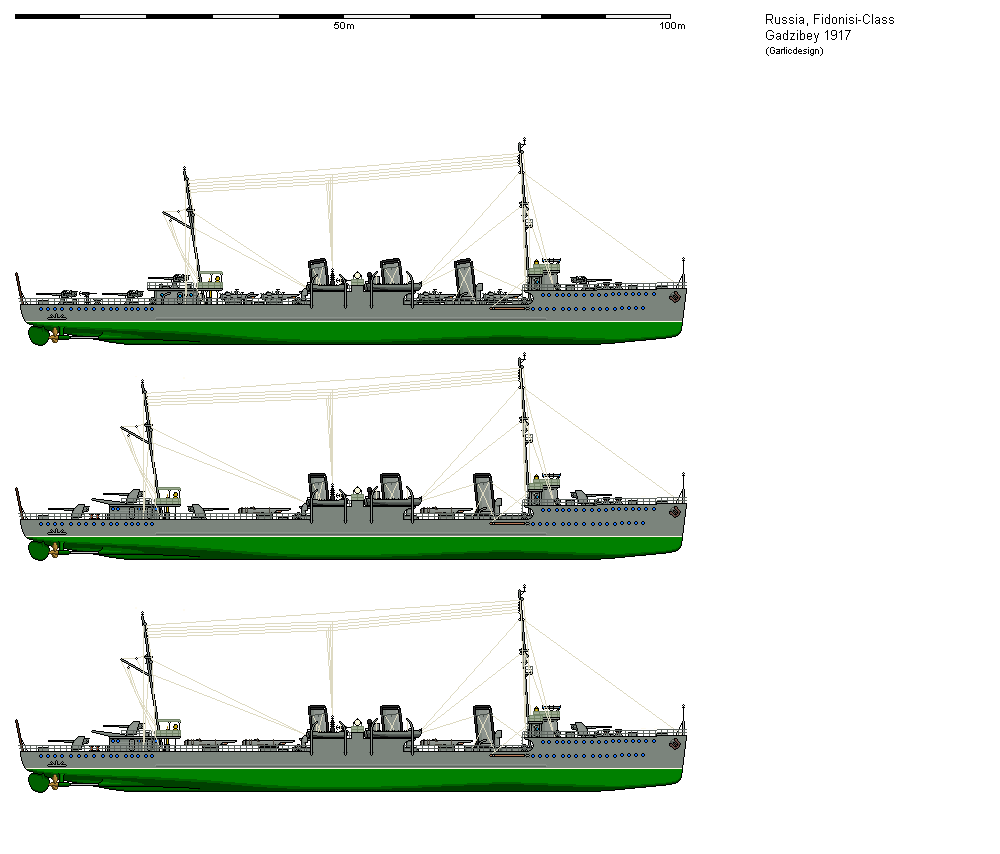

Закладка и строительство «Новика» происходили уже при новом морском министре. Но в разработке первых серийных лидеров типа «Князь» и последующих эсминцев, полный адмирал Бирилёв принял самое действенное участие. Созданные по идее Алексея Алексеевича, эти корабли стали самыми сильными по торпедно-артиллерийскому вооружению в российском флоте. Четыре современные 107-мм пушки и три счетверенных торпедных аппарата калибра 457-мм позволяли смело вступать в бой даже с легкими крейсерами. Однако скоростные данные пятерки князей: «Изяслава», «Александра Невского», «Даниила Московского», «Олега Изборского», «Святослава Храброго» оставляли желать лучшего. Корабли развивали от 30 до 31,2 узлов максимальной скорости, по сравнению с 36 узлами «Новика». Поэтому был разработан упрощенный проект 33-узлового эсминца с тремя 107-мм орудиями и тремя четырехтрубными торпедными аппаратами (позднее заменялись на три двухтрубных 533-мм). Суда назывались по местам побед русского флота — серии «Гренгам» и «Гангут» на Балтике, и серии «Кинбурн», «Фидониси», «Фокшаны», «Рымник», «Калиакра» на Чёрном море.

В 1911 году своим изобретением Алексей Алексеевич произвел в некотором роде сенсацию, устроив небольшой показ на заводе «Старый Лесснер».

По знаку матросы вкатили в отгороженный участок цеха какую-то огромную конструкцию закрытую парусиной, затем не спеша расчехлили, и взорам присутствующих предстала … самоходная мина.

— Длинна этой красавицы семь метров, по французской шкале мер. Вес около ста десяти пудов. Заряд взрывчатки весом в двадцать пудов. Скорость не менее 40 узлов на дистанции 4 мили. Калибр 21 дюйм. Сей проект готов в производство, кроме двигателя. Но на Обуховском заводе отработали очень интересный мотор для торпед. Можно купить патент или лицензию, доработать под на… э-э-э ваши требования и выпускать здесь. Как-то так господа…

С уходом адмирала дирекция завода заседала непрерывно несколько часов. Было принято положительное решение, о чем адмирал был незамедлительно извещен.

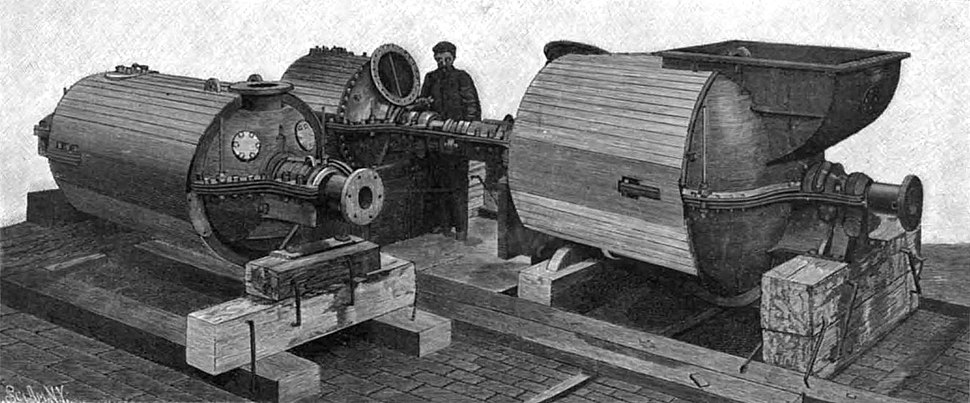

В 1912 году адмирал Бирилёв стал заместителем директора Санкт-Петербужского филиала «Браун, Бовери и К. Рус». Именно с его подачи конструкторы механического завода филиала, на основе паровых турбин эсминцев «Гадюка» и «Кобра», спроектировали и построили первую в России 15000-сильную однокорпусную турбину с редуктором.

Достаточно компактный блок объединял в себе турбины высокого, среднего и низкого давления переднего и заднего хода и редуктор, соединяющий в себе оба вала турбины. В начале 1914 года, благодаря круглосуточной работе завода были построены первые десять установок для лидеров типа «Князь». С началом войны адмирал буквально выбил для себя назначение на должность начальника Або-Аландской позиции. Но пошатнувшееся здоровье недолго позволило заниматься охраной Ботнического залива. Алексей Алексеевич Бирилёв скончался летом 1915 года.