Содержание:

«Быстрые танкетки» Муссолини

Фашистская Италия в начале 1930-х гг. оказалась в числе стран, где были тепло приняты довольно спорные идеи полковника Ж. Этьенна и майора Д. Мартеля [1]. По их мнению, «большие» танки на поле боя уступят место многочисленным сверхмалым и сверхлегким бронированным машинам, именовавшимся «танкетками» (экипаж – 1-2 чел., масса – 1,5–3,5 т, вооружение – 1-2 пулемета, двигатель – автомобильный, башни нет). Однако армии крупных государств подобную замену полноценной не считали и все-таки предпочли создавать и выпускать серийно полноценные танки различных классов. Но для стран победнее дешевизна и простота танкеток стали очень привлекательными факторами.

Италия хоть и не считалась богатой страной (особенно в условиях мирового экономического кризиса), но в начале 1930-х гг. являлась одной из наиболее промышленно развитых в Европе. Более того, во время Первой мировой войны итальянская армия в полной мере ознакомилась с положительным опытом использования французских легких танков «Рено» FT-17. В Италии с 1921 по 1930-й гг. даже производился слегка улучшенный аналог «Рено» – легкий «Фиат» 3000 (всего выпущено 152 шт., в том числе 26 на экспорт). Однако это направление в итальянском танкостроении дальнейшего развития не получило.

Увлеченный всевозможными «новыми веяниями» Б. Муссолини считал, что войну можно выиграть исключительно с помощью бомбардировок (влияние пресловутой «Доктрины Дуэ», основные положения которой во время Второй мировой войны тщетно пытались осуществить англо-американцы) и наличия мощного флота в Средиземном море. Соответственно, все силы промышленности и финансовые средства тратились на развитие авиации и флота, а сухопутные войска и вооружение для них финансировались, во многом, по остаточному принципу, учитывая также, что армия фашистской Италии ориентировалась исключительно на действия в африканских колониях. Муссолини в грядущей войне собирался прежде всего заполучить английские и французские колонии в Северной и Восточной Африке, превратив Средиземное море, как он тогда выражался, в «итальянское озеро».

Для колониальных войн танкетки казались как раз одним из самых подходящих средств: они стоили дешево, их можно было строить быстро и в немалом количестве, а потом в столь же большом количестве оперативно доставлять на кораблях в колонии. К тому же, накопился и вроде бы положительный опыт использования английских танкеток в локальных конфликтах по всему миру.

В 1929 г. Италия купила у англичан лицензию на производство танкетки «Карден-Лойд» Mk.VI (обозначалась CV 29). При этом фирма «Фиат-Ансальдо» не стала слепо копировать прототип: итальянский аналог получил совершенно иной, удлиненный бронекорпус с рациональными углами наклона листов и с другой компоновкой: двигатель перенесли из боевого отделения в кормовую часть. Так появилось предназначенное прежде всего для поддержки кавалерии семейство итальянских танкеток L3, известных также как CV-3/33 и CV-3/35. Они производились вплоть до 1944 г. (всего выпущено не менее 1400 машин), экспортировались в Австрию, Албанию, Афганистан, Боливию, Бразилию, Болгарию, Венгрию, Ирак, Китай и использовались вермахтом, армиями Итальянской социальной республики и Хорватии, а также югославскими партизанами в Италии и на Балканах вплоть до мая 1945 г.

Буквы CV расшифровывались как «Carro Veloce» – «быстрый» или «скоростной танк» (в некоторых публикациях – «малые танки»), т.е. итальянцы с самого начала считали эти машины танками, что не совсем верно, поскольку даже в 1930-е гг. танком именовалась только та боевая машина, которая имела вращающуюся башню с вооружением. Возможно, такая классификация была введена еще и потому, что машины серии CV-3 весили практически вдвое больше английского прототипа (4,7 т) и по этому показателю в класс танкеток уже не вполне вписывались. Интересно, что в отечественных публикациях и мемуарной литературе времен испанской войны их неизменно обозначают «Танки Ансальдо» – по названию фирмы-производителя.

Боевое крещение танкетки серии CV-3 получили в 1935–1936 гг. в ходе войны в Абиссинии (ныне Эфиопия), где было задействовано не менее 150 таких машин. Там их брони и огневой мощи оказалось вполне достаточно для огневой поддержки пехоты и кавалерии. Подвижность и скоростные качества танкеток, а равно и проходимость в условиях сухих полупустынь и пустынь тоже оценивались вполне положительно. Правда, считать серьезным противником армию абиссинского императора Хайле Селассие I, в которой хронически не хватало не только нормальной полевой артиллерии, но и современного стрелкового оружия и боеприпасов к нему, итальянским фашистам явно не следовало. Точно так же не следовало слишком переоценивать боевой опыт этой войны. Но Муссолини поспешил объявить Абиссинию своей «Великой Победой», а итальянские войска и их технику – «лучшими в мире». Позднее это заблуждение дорого обошлось фашистам.

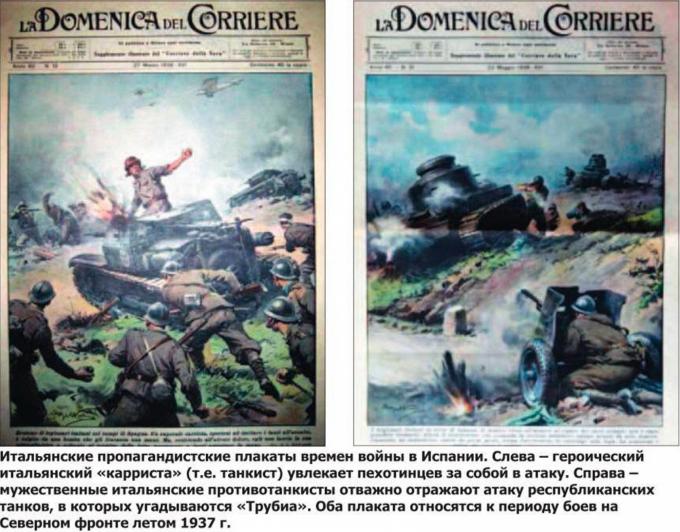

Когда настало время отправлять в Испанию так называемый «Корпус добровольческих войск» [2], в его состав включили «Батальон танков поддержки» (Battallione Carro d’Assalto), все подразделения которого прибыли в Испанию и были полностью развернуты к 31 января 1937 г., что считается датой формирования батальона.

По состоянию на 13 июня 1937 г., частью командовал капитан Паладини. В батальоне имелись четыре роты танкеток, противотанковая батарея и бронеавтомобильная рота. По разным данным, в состав последней входили 22–32 бронеавтомобиля «Лянча» 17IZM обр. 1917 г., т.е. весьма почтенного возраста, но ничего лучшего в Италии тогда все равно не было. Первые 16 броневиков прибыли в Испанию 22 декабря 1936 г., при этом, по данным итальянцев, в боях они практически не задействовались и использовались только для учебных целей, хотя республиканцы отмечали участие в боях и даже потери отдельных броневиков этого типа под Мадридом, Малагой и Гвадалахарой в 1936–1937 гг. В батальон также вошли мотоциклетная рота и батальон мотопехоты.

В некоторых источниках говорится, что итальянцы в Испании имели четыре батальона танкеток, каждый из которых придавался пехотной дивизии Корпуса добровольческих войск. Это ошибка итальянской терминологии того времени, проистекающая из стремления преуменьшить степень итальянского участия в той войне. Так, по численности (более 100 машин) Батальон танков поддержки соответствовал скорее бригаде или полку, а его роты (25–35 машин в каждой) действительно были равны типичному танковому батальону того времени.

В Испанию поставлялись танкетки CV-3/33 и CV-3/35 разных серий, включая огнеметные варианты. Огнеметные танкетки позднего выпуска имели одноосный бронированный бак-прицеп для огнесмеси, а на ранних машинах на базе CV-3/33 емкость для огнесмеси размещалась прямо над силовым отделением.

Первые пять танкеток прибыли в Испанию 11 августа 1936 г., между 29 августа и 7 октября к ним прибавилось еще семь пулеметных и три огнеметных CV-3/35. 17 октября 1936 г. все 15 танкеток (одна рота) впервые продемонстрировали на параде, когда они продефилировали перед Франко и высшим генералитетом националистов. Затем поставки продолжились. Всего с августа 1936 г. по декабрь 1938 г. Корпус добровольческих войск получил минимум 155–157 танкеток (встречается и цифра 149) как в линейной, так и огнеметной версии (огнеметных, по-видимому, было немного – максимум 30–35 машин).

Обычно приводятся следующие данные по дальнейшим поставкам и наличию итальянских танкеток в Испании. 8 декабря 1936 г. прибыли еще 20 машин, в январе-феврале 1937 г. – 24, в марте – 24, в апреле – 12, в сентябре – 16, в апреле 1938 г. – 12, в ноябре-декабре – 32 машины. При этом количество техники и хронология этих поставок иногда противоречат приводимым (в том числе и итальянцами) данным о численности Корпуса добровольческих войск. Например, согласно этим данным, в начале марта 1937 г. корпус воевал под Гвадалахарой, насчитывая 108 танкеток и 32 бронеавтомобиля. Но если суммировать все поставки CV-3 в Испанию с августа 1936 г. по февраль 1937 г., получается цифра всего в 59 танкеток, а с учетом мартовских поставок 1937 г. – 83 машины. Как следует относиться к подобным несостыковкам, не очень понятно.

Первый бой рота танкеток из Батальона танков поддержки (15–20 машин) провела 21 октября 1936 г., поддерживая пехоту националистов в боях на подступах к Мадриду, у городка Навалькарнеро. Город националисты заняли, выбив республиканцев за его восточную окраину. Итальянским танкистам это дало повод тут же назвать свою роту «Навалькарнеро». При этом милисианос, не имевшие никаких противотанковых средств, сумели уничтожить ручными гранатами одну CV-3, экипаж которой уцелел.

Спустя неделю, 29 октября 1936 г., на том же Мадридском направлении огнеметная танкетка (командир П. Берези) впервые была поражена снарядом 45-мм пушки танка Т-26 и сгорела вместе с экипажем из двух человек.

К концу декабря 1936 г. итальянцы признали, что безвозвратно потеряли четыре танкетки; три танкиста были убиты, 17 ранены и один пропал без вести. В ряде источников приводится информация, что 6-7 ноября 1936 г. на окраине Мадрида республиканские разведчики обнаружили возле подбитой танкетки тяжелораненого итальянского офицера-танкиста, в планшете которого они обнаружили подробный план дальнейшего наступления националистов на Мадрид, что стало настоящим подарком для республиканского командования. Если приведенная информация по людским потерям более или менее соответствует действительности, то потери в технике выглядят явно заниженными. Сообщается о не менее десяти CV-3, потерянных итальянцами на подступах к Мадриду в октябре-декабре 1936 г. Кстати, суммарное число убитых, раненых и плененных в этот период итальянских танкистов (21 чел.) как раз соответствует численности экипажей 10–11 танкеток. Впрочем, нельзя исключать, что часть подбитых танкеток итальянцы эвакуировали и затем отремонтировали.

В феврале 1937 г. все наличные танкетки Батальона танков поддержки участвовали в штурме Малаги, а затем, в начале марта, – в битве под Гвадалахарой. Здесь батальон понес очень серьезные потери. Предположив, что в батальоне было 108 (или 83?) CV-3, получаем, что он потерял около половины личного состава и техники. Если же в нем насчитывалось всего 59 танкеток, то он был уничтожен практически полностью. Было признано, что республиканцы вывели из строя до 45 танкеток (в том числе захватили в исправном или пригодном для ремонта состоянии – 8–10 машин; одна машина проходила испытания на НИИБТ полигоне в Кубинке). Итальянцами эта цифра особо не оспаривалась. Вероятно, именно для восполнения этих потерь в марте-сентябре 1937 в Испанию поставили еще 52 танкетки.

В ходе мартовского сражения под Гвадалахарой стали очевидными многие характерные особенности, которые начали проявляться еще в первых боях в предместьях Мадрида. Все кабинетные теории о том, что танкетка может служить заменой обычному танку, оказались несостоятельными. Гражданская война в Испании велась по всем правилам военного искусства, полноценными армиями, имевшими полную номенклатуру тяжелого вооружения, и опыт колониальных войн здесь совершенно не годился.

Оказалось, что танкетки CV-3/33 и CV-3/35, имевшие бронирование на уровне советских танков Т-26 (9–15 мм), пробиваются с близких дистанций бронебойными пулями винтовочного калибра, а перед полевой и особенно противотанковой артиллерией они были просто беззащитны. Так, при попадании противотанкового снаряда (даже в случае сквозного пробивания брони) или зажигательной бутылки советские Т-26 и БТ-5 в половине случаев сохраняли боеспособность, если члены экипажа оставались живы, а пожар удавалось погасить. С итальянскими танкетками такое не проходило: из-за малых размеров машин и их «сверхплотной компоновки» практически любое попадание противотанкового снаряда (кроме 45-мм советских противотанковых пушек, республиканцы располагали 37-мм «Бофорсами», а также 47-мм и 25-мм орудиями французского производства) или зажигательной бутылки выводило CV-3 из строя.

Даже если броня танкетки не пробивалась снарядом, ее экипаж получал тяжелые контузии, а внутренние механизмы выходили из строя от сильного сотрясения. При сквозном пробитии брони снарядами или крупными осколками экипаж, сидящий плечом к плечу внутри тесной рубки, как правило, погибал, а двигатель (автомобильный 4-цилиндровый «Фиат» мощностью 43 л.с.) глох и загорался. Итальянские солдаты даже начали именовать танкетки семейства CV-3 «спичечными коробками» – за характерную, угловатую форму рубки экипажа и «замечательную» способность легко вспыхивать от первого же попадания.

Близкие разрывы фугасных снарядов калибром от 75 мм зачастую приводили к опрокидыванию CV-3 и фатальным повреждениям ходовой части. При этом итальянские танкетки, имевшие только пулеметное вооружение, были совершенно бессильны на поле боя против пушечных танков и бронеавтомобилей республиканцев и при появлении последних всегда были вынуждены немедленно отходить или укрываться за складками местности. Полноценно поддерживать пехоту на поле боя (огнем одних только пулеметов) CV-3 тоже не могли, особенно если при этом требовалось прорывать хорошо оборудованную оборону.

Поскольку Испания страна преимущественно горная, итальянцы не смогли использовать здесь и неплохие динамические характеристики своих танкеток: пропагандистские фильмы, в которых CV-3 на большой скорости лихо перемахивали противотанковые рвы и эскарпы приличной ширины, на практике оказались сплошным надувательством. На сильно пересеченной местности и узких горных дорогах, особенно в период осенней и весенней распутицы, подвижность танкеток оставляла желать лучшего, а небольшие ущелья, овраги, канавы, русла ручьев и рек становились для них непреодолимыми препятствиями.

Более того, оказалось, что CV-3, в силу все тех же малых размеров, не способны преодолеть даже окоп полного профиля или воронку от тяжелого снаряда, а также баррикаду на узкой улице. Из-за неудачного расположения смотровых приборов и малой высоты машин экипажи танкеток плохо видели поле боя. Это вынуждало их открывать для наблюдения верхние рубочные люки, что существенно повышало уязвимость CV-3, особенно в уличных боях. Пожалуй, к единственному достоинству итальянских танкеток (в силу все тех же малых габаритов) можно отнести возможность их переброски в кузовах тяжелых грузовиков, что сберегало моторесурс и облегчало эвакуацию подбитых машин в тыл.

Отдельно стоит упомянуть про огнеметные варианты танкеток CV-3/33 и CV-3/35, которые иногда именуют CV-3 L.F. Итальянцы впервые использовали их в Абиссинии. «Пыхающие огнем» машины (как, впрочем, и итальянские ранцевые огнеметы) произвели неизгладимое впечатление на местное население, хотя там их применение свелось в основном к демонстрации «спецэффектов»: в нищей пустынной стране, где практически не имелось долговременных построек, поджигать было совершенно нечего.

В Испании единичные CV-3 L.F впервые пошли в бой на подступах к Мадриду в конце 1936 г. и в уличных боях даже добились определенных успехов. Относительно массированно огнеметные танкетки были применены под Гвадалахарой: 11 марта 1937 г. на Французском шоссе (в районе Трихуэке) в атаку против частей 11-й Интербригады пошло не менее 10–11 CV-3 L.F. Этот эпизод описывал в своих воспоминаниях, в частности, советский военный советник майор Александр Родимцев [3].

Поначалу находившиеся в неглубоких окопах интербригадовцы дрогнули и начали отходить, однако к концу дня командиры и политработники бригады разобрались, что «огнедышащие» танкетки не имеют пулеметов и «плюют» огнесмесью всего метров на 25–30 и только впереди себя. К тому же огнесмесь почти мгновенно гасла, поскольку вокруг было мокро и грязно. Вскоре интербригадовцы прекратили панику и укрылись в окопах и складках местности, а затем, пропустив наступавшие огнеметные танкетки, отсекли огнем шедшую за ними итальянскую пехоту. Большинство прорвавшихся CV-3 L.F. чуть позже подбила полевая артиллерия.

В целом же полноценно применять огнеметные танкетки на поле боя оказалось невозможно. Бак для огнесмеси емкостью 500 л, размещенный в прицепе или непосредственно на танкетке, оказался крайне уязвимым от огня противника и сильно ухудшал подвижность CV-3 L.F. по сравнению с линейными машинами того же типа. Кроме того, эффективный огонь из огнемета можно было вести на дистанциях не более полусотни метров. В то же время танковые или противотанковые пушки республиканцев могли поражать танкетки на дистанциях от 500 до 1000 м, а орудия полевой артиллерии – и на большем расстоянии.

В итоге, небольшой запас огнесмеси, которого хватало всего на два десятка односекундных выстрелов, слабое бронирование и повышенная пожароопасность практически не оставляли шансов CV-3 L.F. уцелеть в бою. Итальянцы старались применять их только там, где в них была острая необходимость (например, против долговременных укреплений), но при условии сильного прикрытия своей артиллерией и пехотой и если у противника на данном участке фронта не имелось противотанковых орудий, танков или пушечных броневиков.

После разгрома под Гвадалахарой Батальон танков поддержки долго восстанавливался. С августа 1937 г. его танкетки активно воевали на Северном фронте (под Сантандером и Бильбао), поддерживая части Корпуса добровольческих войск. Поскольку баски построили здесь много долговременных укреплений, испытывая явный недостаток в современных противотанковых средствах, итальянские огнеметные танкетки показали себя на этом участке фронта весьма неплохо. Но несколько CV-3 было уничтожено или серьезно повреждено при подрыве на минах и фугасах.

Итальянские танкетки продолжали участвовать во всех основных сражениях той гражданской войны, неся потери и имея, в общем, ограниченный успех. Чуть ли не единственным примером успешного применения CV-3 стала атака 6 февраля 1938 г. на Арагонском фронте у местечка Альфамбра, что в 25 км восточнее г. Теруэль. В этот день три кавалерийские бригады националистов (кавалерийская дивизия под командованием генерала Монастерио, в основном части легкой марроканской кавалерии Испанского иностранного легиона) в составе более 2000 сабель тремя волнами атаковали плохо оборудованные позиции республиканцев. При этом всадников третьей атакующей волны поддерживали до 30 итальянских танкеток.

Успех атаки был полным: кавалерия прорвала фронт занимавшей этот участок 39-й пехотной дивизии XVII корпуса республиканской армии, причем республиканцы обратились в бегство, бросив несколько десятков орудий и станковых пулеметов, а также весь обоз и походные кухни. 10 февраля националисты вышли на правый берег реки Альфамбры, что в сочетании с их прорывом на господствующие высоты севернее Теруэля означало скорое возвращение полного контроля над этим городом-крепостью, что вскоре и произошло. Правда, вклад итальянских танкистов в это наступление был отнюдь не решающим.

В марте-апреле 1938 г. несколько десятков CV-3/33 и CV-3/35, поддерживая части Корпуса добровольческих войск, активно участвовали в битве на р. Эбро, а в декабре 1938 – марте 1939 г. – в наступлении на Каталонию.

17 января 1939 г., под занавес боев в Каталонии, имел место эпизод, лишний раз доказавший невеликую ценность итальянских танкеток на поле боя. В районе Санто-Колома де Куералт капрал республиканской армии Селестино Гарсиа Морено в одиночку принял бой с 13 (!) танкетками CV-3, которые наступали по дороге, не имея пехотного прикрытия. На узкой (видимо, горной) дороге бравый капрал сумел подбить три машины ручными гранатами, после чего с помощью киркомотыги вскрыл их люки и взял в плен пять итальянских танкистов (шестой был убит). Экипажи остальных десяти танкеток, увидев такой оборот, поспешно ретировались! Это подвиг затем всячески пропагандировался республиканцами и даже попал во многие левые газеты западных стран. Однако всем было ясно, что подобные подвиги отдельных солдат уже ничего не решали: в Каталонии республиканцы все равно потерпели поражение, после которого их войска интернировались во Франции.

Последняя безвозвратная потеря CV-3 этой войны была зафиксирована 3 февраля 1939 г., когда одна машина сгорела во время штурма г. Жироны в Каталонии.

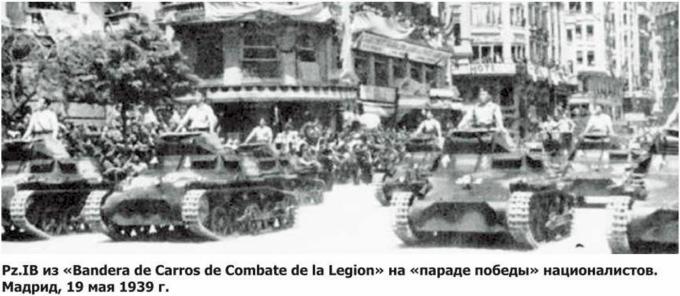

3 мая 1939 г. итальянские танкетки участвовали в параде в Валенсии, а 19 мая – в аналогичном мероприятии в Мадриде. Затем Корпус добровольческих войск отбыл на родину, передав всю уцелевшую матчасть националистам. При этом огнеметные танкетки CV-3 L.F. в испанскую армию, судя по всему, вообще не попали.

Итальянцы признали безвозвратную потерю «не менее 56 танкеток», но эта цифра является явно заниженной, поскольку в составе испанской армии в начале 1940-х гг. никогда не числилось более 50 танкеток типа CV-3 (обычно фигурирует цифра 40–45 машин), т.е. реально итальянцы потеряли за время войны в Испании не менее 100 «спичечных коробок». В Испании итальянские танкетки служили относительно недолго: последние упоминания о них относятся к концу 1940-х гг. Причина заключалась в далеко не идеальном техническом состоянии машин на момент передачи. После начала Второй мировой войны начались проблемы с поставкой запчастей из Италии, а после 1943 г. рассчитывать на какую-либо помощь фирмы-изготовителя стало и вовсе невозможно. В качестве наглядных пособий CV-3/33 и CV-3/35 прослужили в Испании до конца 1950-х гг.

Интересно, что националисты еще в ходе гражданской войны 1936–1939 гг. лихорадочно пытались улучшить довольно посредственные характеристики CV-3. Первой такой машиной стал построенный в 1937 г. типичный «малый танк» C.C.I. (Carro de Combate de Infanteria). Он оснащался вращающейся башней и нес вооружение, состоящее из двух пулеметов или одного пулемета в корпусе и 20-мм пушки «Бреда» в башне. Башню и верхнюю часть бронекорпуса выполнили заново, а двигатель, вооружение и удлиненную нижнюю часть корпуса с элементами ходовой части позаимствовали от разбитых и не подлежащих восстановлению CV-3. Результаты испытаний были разочаровывающими: новый танк не имел особых преимуществ перед базовой танкеткой и оказался сильно перетяжелен и неустойчив при движении по пересеченной местности. Дальше постройки опытного образца дело не пошло. При этом одно подобное шасси испытывалось в качестве «противотанковой САУ» с открыто установленной 45-мм пушкой; эта машина даже сохранилась до наших дней, правда, с демонтированным вооружением.

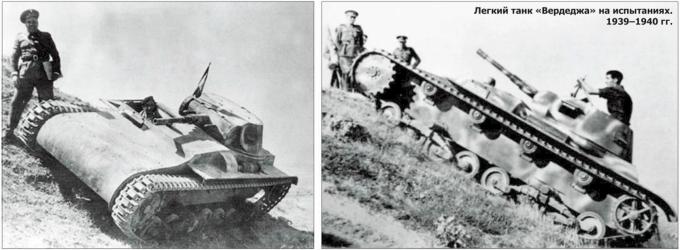

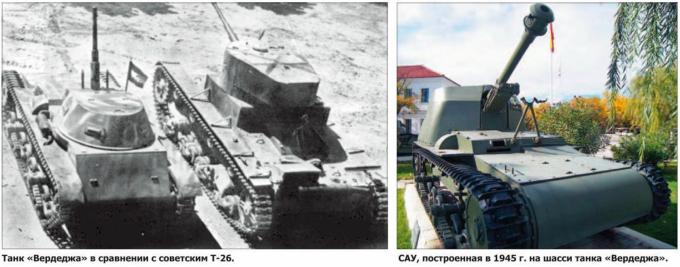

В 1939 г. инженеры националистов спроектировали более крупный легкий танк «Вердеха» (или «Вердеджа»), предназначавшийся, по замыслу, для замены состоявших на вооружении танков Т-26 и Pz.I, причем планировалось построить до 100 таких машин. В его конструкции нашли применение элементы ходовой части CV-3 и Т-26 и коробка передач от Pz.I, а в качестве вооружения использовалась советская танковая 45-мм пушка, которую смонтировали в башне, весьма напоминающей башню Pz.I. Масса танка «Вердеха», по разным данным, составляла 5,5–6,5 т, двигатель – автомобильный: по одним данным – «Линкольн» мощностью 120 л.с., по другим – «Форд» V8, 65 л.с. Экипаж состоял из 2-3 чел. На испытаниях прототип достиг скорости 65 км/ч.

Опытный образец испытали уже после окончания гражданской войны, но вскоре работы затормозились, поскольку «Вердеха» ни в чем, кроме максимальной скорости по ровной, твердой дороге, не превосходил Т-26, а строить собственные танки было слишком обременительным для обнищавшего государства, разоренного трехлетней гражданской войной. В 1945 г. один (возможно, единственный) «Вердеха» переделали в САУ с открытой рубкой и 75-мм пушкой (по другим данным, со 105-мм гаубицей). Машину испытали, а позднее передали в музей, на чем история этого танка и завершилась.

Однако существенно улучшить боевые и технические характеристики CV-3 путем модернизации было невозможно. Правда, националисты пробовали установить на эту танкетку вместо спарки пулеметов 20-мм пушку «Бреда». Итальянцы, видимо, сочли этот вариант «удачным выходом», поскольку позже начали монтировать на часть своих танкеток 20-мм тяжелые противотанковые ружья швейцарского производства «Солотурн» (иногда их именуют пушками), превратив их в своеобразное «противотанковое средство». Такие танкетки появились в конце 1938 г. и в Испанию уже не попали, но активно использовались в Северной Африке, на Балканах и в Италии в 1939–1945 гг.

Итальянцы так и не сделали правильных и своевременных выводов из боевого опыта той войны. В том числе были проигнорированы основные тенденции развития бронетанковой техники, прежде всего танков. Так, в 1940 г. итальянцы «выдали на гора» фактически разведывательный танк L-6/40 с 20-мм пушкой и, в конце концов, выпустили так называемый «средний танк» М-13/40, даже внешне очень похожий на советский Т-26 (разве что с добавлением четвертого члена экипажа и дополнительного курсового пулемета). При этом М-13/40 попали на фронт только в 1942 г., когда уже массово производились КВ, Т-34, Pz.IV, «Валентайны», «Гранты» и «Шерманы», в бою против которых у этого «среднего танка» не было никаких шансов уцелеть.

Тактические забавы Гитлера

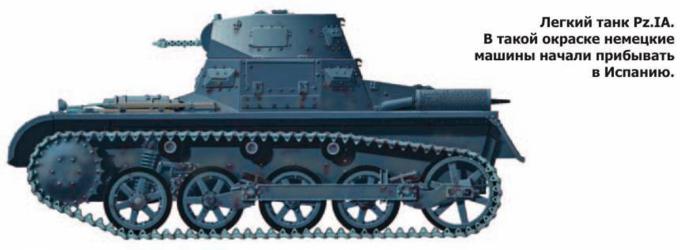

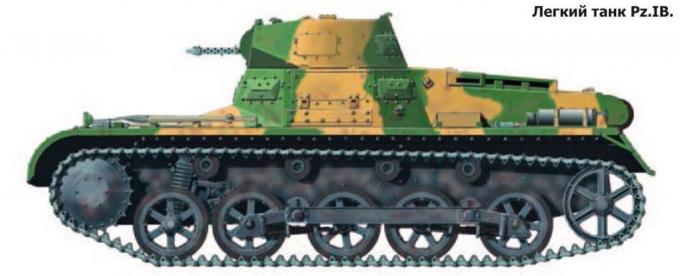

Как известно, собственные серийные танки в Германии начали выпускать только в 1934 г., после отмены Гитлером в одностороннем порядке всех ограничений Версальского договора. Поэтому, когда дело дошло до оказания реальной военной помощи генералу Франко, в Третьем Рейхе ничего, кроме легкого танка Pz.I, просто не было. Боевая масса этой машины составляла 5,4–5,8 т, экипаж – 2 чел., бронирование – 6-13 мм, вооружение – два 7,92-мм пулемета MG-13. Силовая установка – 6-цилиндровый карбюраторный двигатель «Майбах» LN38TR мощностью 100 л.с..

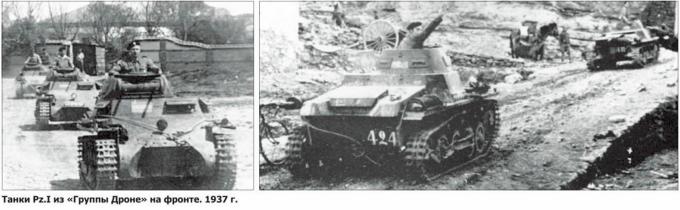

В составе легиона «Кондор» (кроме авиационных частей, в него входили подразделения противотанковой и зенитной артиллерии и различные части обеспечения) была сформирована «Танковая группа «Дроне» (Panzergrupре Drohne) под командованием подполковника Вильгельма Риттера фон Тома. Интересно, что никто из авторов обычно не переводит название этой части, а ведь «Drohne» в переводе с немецкого — «тунеядец», «дармоед», «трутень», и лишь после Второй мировой войны стало употребляться второе значение этого слова – «беспилотный», или «управляемый». Неизвестно, откуда пошло название «дармоед» – от секретности или же оно родилось в недрах армейского юмора, но это слово достаточно точно отражало истинное положение немецких танкистов в составе, фактически, авиационного легиона «Кондор»: тамошнему командованию они были, по идее, не нужны, так же, как и противотанкисты.

В состав «группы дармоедов» вошли около 200 офицеров и унтер-офицеров из 6-го танкового полка вермахта, которые, как и весь личный состав легиона «Кондор», прибыли в Испанию в гражданской одежде, в основном под видом туристов. Особо частой ротации личного состава (в отличие от советских военных, чье пребывание в Испании ограничивалось 3–6 месяцами) в группе «Дроне», судя по имеющимся документам, не наблюдалось: в Германию отправляли, в основном, нуждающихся в лечении раненных.

Группа включала штаб, две танковые роты (30 танков, три взвода, или «секции» по пять танков в каждой, плюс один командирский танк на каждую роту), автотранспортное подразделение, ремонтную мастерскую, а также подразделения зенитчиков и огнеметчиков.

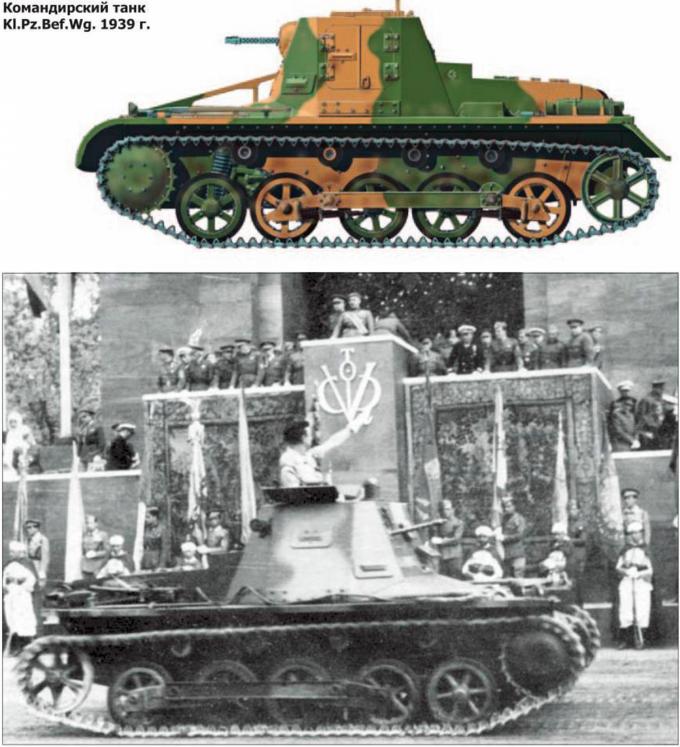

Всего с октября 1936 г. по декабрь 1938 г. немцы отправили в Испанию 180 танков Pz.I, в том числе 41–44 (по разным данным) Pz.IA, 8–10 командирских радиофицированных Kleiner Panzerbefelswagen KI.Pz.Bf.Wg.l (2–3 на шасси Pz.IA, остальные на базе Pz.IB) и порядка 130 (называется минимальная цифра 112–118 машин) Pz.IB. В Испании «единички» получили прозвище «Negrillo» (в переводе с испанского – «пигмей») – то ли за темно-серую окраску, то ли за небольшие габариты.

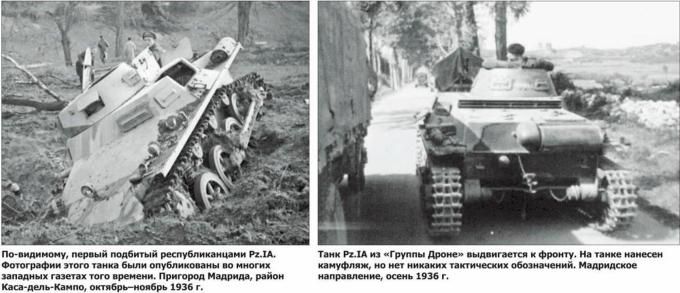

Первые девять танков Pz.IA прибыли в Испанию морским путем в октябре 1936 г. Несколько машин из этой партии совместно с итальянскими CV-3 участвовали в параде 17 октября 1936 г. До начала декабря доставили еще 32 Pz.IA, а с конца октября все наличные танки этого типа (41 машина) принимали участие в штурме Мадрида, обеспечивая непосредственную поддержку пехоты и кавалерии националистов. Как известно, штурм захлебнулся, а потери «дармоедов» оказались достаточно высоки: на окраинах испанской столицы группа «Дроне» лишилась к декабрю 1936 г. до 20 танков Pz.IA, подбитых огнем полевой артиллерии, ручными гранатами и зажигательными бутылками республиканцев. По немецким документам, 28 октября 1936 г. эти танки на мадридском фронте впервые столкнулись с советским Т-26 и потеряли минимум одну машину, подбитую огнем 45-мм пушки. В декабре 1936 г. для восполнения потерь в Испанию прибыли 19 танков Pz.IB, что мало изменило ситуацию в лучшую сторону.

Надо отметить, что группа «Дроне» в Испании занималась прежде всего отработкой на практике различных тактических приемов и обучением испанских танкистов, поскольку матчасть с самого начала предполагалось постепенно передавать националистам. Причем вся деятельность группы на испанской земле, похоже, была настолько рутинной, что даже в солидных западных монографиях, посвященных истории легиона «Кондор», невозможно найти описания каких-либо ярких боевых эпизодов с участием немецких танкистов.

Этим немцы выгодно отличались от итальянцев: упоминавшийся Батальон танков поддержки изначально действовал исключительно в интересах Корпуса добровольческих войск (для поддержки испанских частей итальянцам требовалось согласование на уровне командования корпуса), а обучением испанских танкистов итальянцы вплоть до падения Каталонии практически не занимались. Правда, об испанских курсантах-танкистах немцы отзывались не лучшим образом, считая, что последние были

«безмерно ленивы и тупы»

и хотя они

«быстро учились, но столь же быстро забывали то, чему научились».

Кроме того, в нескольких случаях Риттер фон Тома отказывал генералу Франко в его просьбах поддержать испанскую пехоту или кавалерию на том или ином участке фронта, отвечая примерно так:

«Мы сюда прибыли не для того, чтобы терять технику в бесплодных атаках, а для изучения тактики».

Надо признать, что кое-каких успехов в этом группа «Дроне» действительно достигла, тем более что ее офицеры имели возможность хорошо изучить танки одного из наиболее вероятных противников – советские Т-26 и БТ-5 и выработать методы борьбы с ними. Уже к февралю-марту 1937 г. в группе «Дроне» трофейных Т-26 набралось на целую роту.

Однако, поскольку «дармоеды», как и весь легион «Кондор», формально находились под испанским командованием и даже носили испанскую форму, у военной верхушки националистов подобный «перекос в сторону теории» понимания не встретил: мятежные генералы справедливо полагали, что танки прежде всего должны воевать.

Именно поэтому в марте-апреле 1937 г., после боев на р. Хараме, где «дармоеды» потеряли еще десяток Pz.IA и Pz.IB, началось постепенное реформирование группы. С этого момента Pz.I начали массово получать камуфляж из полос песочного или светло-коричневого цвета, а также маркировку и опознавательные знаки, принятые для частей Испанского иностранного легиона. В августе 1937 г. по инициативе испанского генерала Л. Оргаса провели окончательную реорганизацию «группы дармоедов»: теперь в ней было четыре роты Pz.IA и Pz.IB, рота трофейных Т-26, транспортная рота, моторизованная противотанковая рота (37-мм противотанковые пушки) и две ремонтные мастерские. С этого момента немцы уже массово не участвовали в боях в качестве простых членов танковых экипажей (хватало и испанских танкистов), теперь они только командовали и выступали в роли инструкторов и технических специалистов: группа постепенно превращалась в чисто испанское подразделение.

Данный процесс полностью завершился в марте-апреле 1938 г., когда часть переименовали в «Bandera de Carros de Combate de la Legion», вывели из подчинения легиона «Кондор» и включили в состав Испанского иностранного легиона. К весне 1938 г. в «Бандере» имелось шесть танковых рот: 1-я, 2-я, 4-я и 5-я роты были укомплектованы Pz.IA, Pz.IB и командирскими танками на их базе, а 3-я и 6-я – трофейными Т-26. Фактически это были все наличные бронетанковые силы армии националистов, не считая учебной роты, оснащенной устаревшими «Рено» FT, и десятка трофейных «Трубиа», захваченных на Северном фронте.

При этом в конце 1938 г. все шесть рот стали смешанными, включавшими и Pz.I, и Т-26, поскольку пулеметные «единички» сочли невозможным использовать на поле боя без поддержки пушечных танков. Всего в «Бандере» к середине 1938 г. насчитывалось около 100 Pz.I и не менее 30 Т-26. Распределенные поротно и повзводно для непосредственной поддержки пехоты, эти танки участвовали во всех основных операциях армии националистов 1937–1939 гг. (кроме Северного фронта) и воевали под Брунете, Сарагосой, Теруэлем, на р. Эбро и в Каталонии.

Сами же немцы уже с момента прибытия на испанскую землю были сильно недовольны своими танками. Собственно Pz.I, первый серийный танк вермахта, изначально предназначался как раз для обучения танкистов и отработки на маневрах тактических приемов. В реальном бою все недостатки «единички» проявились еще более ярко. Уже в 1938 г. боевой опыт испанской гражданской войны был обобщен в книге немецкого автора Г. Клота «Уроки гражданской войны в Испании». Интересно, что в том же году в СССР оперативно издали массовым тиражом русский перевод этой книги, хотя собственный боевой опыт этой войны был, в основном, засекречен и не пошел дальше закрытых докладов и рапортов для командования высшего уровня!

О немецких танках в данной книге говорилось примерно следующее. Уже по состоянию на начало 1938 г. немцы признали потерю в боях 70–100 Pz.I. Отмечалось, что танки этого типа показали свою полную боевую несостоятельность. Легкий Pz.I годился лишь для разведывательных целей, да и то

«в особо благоприятных условиях»,

а для обычного общевойскового боя и сопровождения пехоты был

«неприемлем».

Со средних дистанций Pz.I пробивался снарядами калибром от 20 мм и выше, а на близких дистанциях – бронебойными пулями винтовочного калибра. Более того, даже интенсивный ружейно-пулеметный огонь обычными пулями на средних дистанциях мог вывести «единичку» из строя. Высокая максимальная скорость танка не имела никакого значения при движении по пересеченной местности, а для обеспечения более или менее приемлемой точности стрельбы из пулеметов или сопровождения пехоты скорость не могла превышать 20–30 км/ч. Но на такой скорости он становился прекрасной мишенью для любых огневых средств. Признавалась также плохая проходимость машины, а также и то, что экипаж из-за малых размеров танка и неудачного расположения приборов наблюдения плохо видел поле боя, утомлялся и терял ориентировку. Это во многих случаях приводило к захвату даже исправных Pz.I и пленению экипажей. Действительно, республиканцам в ходе войны досталось до десятка Pz.IA и Pz.IB в исправном состоянии, которые, впрочем, ими почти не использовались. Как минимум одна такая машина проходила испытания в СССР.

Слабое вооружение «единички» националисты попытались усилить: в конце 1937 г. в увеличенной по высоте башне одного Pz.IA установили 20-мм автоматическую пушку «Бреда» (Breda mod.35). Судя по отсутствию какой-либо информации об испытаниях и боевом применении этой машины, данная переделка не принесла желаемых результатов. Упоминается, что националисты планировали перевооружить подобным образом минимум 4-5 «единичек».

Единственным плюсом «единички» оказалась высокое качество отдельных узлов и агрегатов (по сравнению, например, с итальянскими CV-3) и, соответственно, хорошая ремонтопригодность. Именно поэтому Pz.IA и Pz.IB вместе с Т-26 стали основой танкового парка испанской армии в 1940–1950-е гг. и были окончательно списаны только после получения в начале 1960-х гг. американских «Паттонов» и «Бульдогов».

Немцы постарались сделать правильные выводы из боев испанской гражданской войны, начав развивать и создавать не только танки, но и средства связи и наблюдения, разведывательные и командирские машины, САУ, пехотные БТРы, средства мехтяги для артиллерии и др. Во многом именно поэтому в начале Второй мировой войны вермахт, даже не имея численного превосходства над противниками, неизменно переигрывал их тактически и стратегически.

- [1] Надо сказать, что «отцы-создатели танкетки» из Англии и стран Британского Содружества строили свои «Карден-Лойды» исключительно на экспорт и эпизодически применяли их разве что в колониях, а в СССР танкетки Т-27, хоть и «дожили» до 1941 г. и даже повоевали в финскую и Великую Отечественную войны, использовались в основном как учебные машины или арттягачи и с 1935 г. серийно уже не производились.

- [2] Сначала Муссолини не планировал посылать в Испанию наземные войска, ограничившись поставками авиатехники и помощью флота, но сделать это все же пришлось, причем большинство личного состава данного корпуса составляли чернорубашечники из «фашистской милиции» MVSN, многие из которых до этого воевали в Абиссинии.

- [3] Стал всемирно известен в 1942 г. в Сталинграде, когда командовал 13-й гв. стр. дивизией: впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник, умер в 1977 г.

источник: Владислав Морозов «Далекий меридиан. Бронетанковая техника в гражданской войне в Испании» // Техника и вооружение, октябрь 2015 г.

Отличная статья, обожаю такие детальные разборы в Вашем исполнении!

Присоединяюсь!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Получается, что «Ослябя», который использовался по назначению и был заправлен для дальнего плавания, от этого и погиб в итоге. А «Пересвет», который применен не по назначению — уцелел. Это тогда вопросы к самой идее таких броненосцев.

Интересно, это каким образом оно так получается, если автор в статье прямо указывает на качество постройки, которое и погубило «Ослябя», и приводит тому конкретные доказательства? Вы пропустили тот момент, что «Пересвет» в бою, скорее всего, углем был загружен даже больше, чем «Ослябя»? Но почему-то «Ослябя» погиб из-за того что заправлен для дальнего плавания, а «Пересвет» выжил?

Артур с 1898 г изменились правила проверки ( испытаний) отсеков на герметичность. До 1898 г испытывали соединения переборок отсеков под струей воды высокого давления, после 1898 г , отсеки проверялись путем заполнения водой. Т.е. все эти проблемы о которых пишет Андрей вскрылись еще при испытаниях и корпус не приняли бы в казну, и заставили бы завод устранять все недостатки. На одно качество постройки грешить нельзя.

Коллега Антарес, (специально для НАдмиральтейства) надо было испитывать наливанием, но не только внизу, а и отсеки поверх карапаса))- ведь он ниже даже проектной ВЛ. Еще лучше перед етим хорошо стукнуть пароход об пирс спутной волной какого то судна))) Вот тогда Ослябью не приняли бы (в казну)))

Анзар, я в этом не уверен., что отсеки не подвергались испытаниям по верх броневой и карапасной палубы.

К примеру адм. Макаров по факту таких испытаний на «Наварине» указал и рекомендовал Адмиралтейству , что необходимо довести водонепроницаемые переборки в оконечностях броненосца до верхней палубы. В итоге в силу разных причин этого так и не сделали, хотя изначально признали в этом необходимость.

Итог : в Цусиме произошло именно то , о чем предупреждал Макаров. «Наварин» получил дифферент на нос и в конце концов отстал от эскадры ночью и в одиночку был потоплен миноносцами.

Именно. Как испытывать корпуса кораблей ударными нагрузками — плохо себе представляю, это ж почти гарантированы повреждения еще не вошедшего в строй корабля. А именно при них плохое качество постройки и должно вскрываться — при обычных нагрузках «Ослябя» все же держался кучи хорошо, не даром до Цусимы доплыть смог. Но как пошел бой, т.е. неоднократные ударные нагрузки — так понеслась… Т.е. как корабль броненосец еще был достаточно качественно построен, но как боевой корабль — уже нет, ударные нагрузки ему были противопоказаны. Что прогресс))))) Так как незадолго до этого построили «Гангут», который тек и без ударных нагрузок, и его категорически запретили отсылать далеко от родных берегов, ибо понимали, что потонет.

Артур , но по описаниям работ по «Сисою» и «Нахимову» состояние их корпусов было еще хуже чем на «Ослябя». И тем не менее даже будучи подорванными минами, чтоб полностью затонуть потребовалось много часов.

Артур , но по описаниям работ по «Сисою» и «Нахимову» состояние их корпусов было еще хуже чем на «Ослябя» Во-первых — каким описаниям работ? Во-вторых — о плохом качестве постройки «Нахимова», который строился Балтийским заводом, я не встречал информации. Разве что о том, что после долгой службы у «Нахимова» уже был довольно сильно изношен корпус. В-третьих — «Сисоя» и «Нахимова» что, обстреливали так же, как и «Ослябя» с «Пересветом»? Конечно же нет. Плюс, ставить знак равенства между кораблями разных типов тоже не стоит. На «Сисое» могла быть лучше налажена борьба за живучесть, насколько я помню — там четко представляли себе происходящее и последствия повреждений, даже вопреки пожарам, бушевавшим в той же носовой части. На «Ослябя» же даже свидетельства находившихся в носовой части корабля смазаны и не четкие — все сводится к тому, что никто точно не мог оценить объем поступлений воды в носовую часть, а потом уже стало поздно, так как вода была уже в подбашенном отделении и захлестывала портики 47-мм пушек. из-за этой проблемы, в частности, и все срачи здесь и на топваре на тему того, насколько и какие отсеки были затоплены на «Ослябя» после первых попаданий в нос — по тому же «Сисою» картина, насколько я помню, имеется… Подробнее »

Да , вы , правы , по мере их службы износ их корпусов и состояние было хуже чем на «Ослябя» работы авторов вот пожалуйста: «Конец благодушному настроению положила трагедия 31 марта 1904 года, когда флагманский броненосец 1-й Тихоокеанской эскадры «Петропавловск», на борту которого находился С.О.Макаров, подорвался на японских минах у Порт-Артура. В руководстве Морского министерства стала очевидной необходимость и срочность снаряжения 2-й Тихоокеанской эскадры. Ускорился ремонт и «Сисоя Великого». На корабль установили дальномеры, прожекторы; существуют неподтвержденные пока архивными данными сведения о замене 47-мм орудий в каземате на верхней палубе четырьмя 75-мм орудий Канэ. Четыре пятиствольные, две одноствольные пушки Гочкиса и две 63,5-мм пушки Барановского были заменены на 47-мм, общее число которых достигло 16. На обеих мачтах броненосца установили дополнительные стеньги, выполнили ряд других работ. Тем не менее «Сисой Великий» явно отставал по степени готовности к походу от других кораблей эскадры. Тогда за дело энергично взялся вице-адмирол А.А.Бирилев, занимавший пост главного командира флота и портов и начальника обороны Балтийского моря и руководивший подготовкой эскадры к походу. Действовал он весьма своеобразно: сокращал перечни необходимых работ. Вот почему не сменили устаревшую артиллерию на «Наварине» и не отремонтировали проржавевшие переборки но «Сисое»… 11 марта 1904 года командир броненосца капитан 1 ранга М.В.Озеров подал А.А.Бирилеву… Подробнее »

По «Сисою» — увы, не знаю, где вы там увидели, что все прям вот очень плохо. Кроме упоминания о том, что планировалось заново определить остойчивость (после частичной модернизации — вполне естественное явление), ничего катастрофического не вижу. И в бою «Сисой» погиб не из-за плохой остойчивости, насколько я помню — он достаточно немало выгреб. Вообще, складывается впечатление, что его хоть и построили тяп-ляп, но все же крепенько. Да, переборки все же подтекали, да, были щели в бронепоясе, но ударные нагрузки он более или менее держал, иначе быстро отправился бы на дно вслед за «Ослябя». «Нахимов» — указываются непосредственно боевые повреждения после торпедного попадания. Причем описано все так, как будто корабль затонул очень быстро, хотя мы знаем, что это не так. При этом, по большому китайскому счету, с таким износом корпуса («Нахимов» действительно очень много в заграничных плаваниях провел) его опасно было отправлять в бой, но у нас никогда такие вещи никого не напрягали. Еще при Николае I была шкала боеспособности деревянных линейных кораблей — «боеспособен» начиналось с того момента, когда корабль не разваливается от собственной стрельбы. То же, вероятно, касалось и «Ослябя», но там броненосец — новодел, никому в голову не придет, что он от попаданий мощных фугасов может начать трещать.… Подробнее »

Так, я вам и пишу и пытаюсь до вас достучаться, что при том граде снарядов , который обрушился на броненосец , уже не было толком ни каких внутренних конструкций и переборок , как и палуб. Где есть гарантия , что японские фугасы в последующих попаданиях не сорвали с креплений карапас ?

Так, я вам и пишу и пытаюсь до вас достучаться, что при том граде снарядов , который обрушился на броненосец …по свидетельствам человека, который находился на другом корабле, и был занят другими обязанностями в ходе сражения. Еще раз: вы слишком избирательны в использовании источников. Коллега Андрей реконструировал повреждения носовой части согласно наиболее весомым свидетельствам, там нет никакого «каждые 15 секунд по снаряду», да еще и исключительно в носовую часть. уже не было толком ни каких внутренних конструкций и переборок , как и палуб «Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!». Нет, серьезно вы считаете, что Щербачев видел на расстоянии в несколько кабельтовых, через дырки в корпусе (посмотрите, какие дыры оставили японские фугасы на «Орле», к примеру), что внутренние конструкции разрушены? Это шо ж за мутант он был, что смог такое рассмотреть? Где есть гарантия , что японские фугасы в последующих попаданиях не сорвали с креплений карапас ? Во-первых, в статье как раз речь идет о том, что карапас потек еще после первых попаданий. В то время как он НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ТЕЧЬ при первых же ударных нагрузках на корпус. И не должны были переборки течь от этих же ударных нагрузок — а судя по возрастающему дифференту на нос, там не только… Подробнее »

Артур, но огонь по «Орлу» ни во что не идет с «Ослябя». Первичная задача Того лишить русскую эскадру управления. Выход из строя «Ослябя» и «Суворова» практически одновременно. Только после этого противник стал переносить огонь на другие более опасные цели и то уже не целым отрядом, а несколькими метелотами. «Орел» пошел вторым около 3 часов дня . Бой длился 25-30 минут , потом бег на юг. Возобновился около 16,40 . Т.е. 30 мин + 2 ч 20 мин по нему вели огонь 1 броненосец и 2 бр кр. , это не такая интенсивность огня как по «Ослябя». Такой массированной атаки «Орел» не испытал как флагман второго отряда ( 8 вымпелов). Так и Андрей пишет , что после первого 12″ попадания в носу по словам ст. офицера ни чего страшного не происходит. Но ни кто не указывает какие еще были другие попадания и их количество.. Озеров командир «Сисоя» говорит , что «Ослябя» подвернул вправо , чтоб быстрее встать в кильватер «Орлу», а это по времени и будет когда «Фудзи» открыл огонь. Т.е. получается Щербачев уже наблюдал эту пробоину от 12″ снаряда, а примерно в 2,05 когда «Орел» начал описывать поворот в кильватере, Щербачев наблюдает от 10-15 громадных пробоин. Щербачеву есть с чем… Подробнее »

И это тоже верно, потому что по «Орлу» в какой-то момент сосредоточился огонь броненосцев Того. Орел получил заведомо сильнее

Артур, но огонь по «Орлу» ни во что не идет с «Ослябя». Это потому что вы так решили? По «Орлу» по ходу боя отстреливались разные японские корабли, и число попаданий там весьма велико. У Сулиги указывается, что в него попало около 76 снарядов за весь бой. «Ослябя» погиб в начале боя, и чисто физически не мог получить такого количества повреждений, так как во время «Петли Того», к примеру, по нему отстреливались по очереди только ближайшие японские корабли. «Ослябя» был конечно приоритетен как 2-й флагман, но куда важнее был 1-й флагман, и как только японские корабли начинали до него дотягиваться — то переносили огонь с «Ослябя» на «Суворова». В целом, каждый «бородинец» выгреб больше, чем «Ослябя», которому за первый час боя обычно при взвешенном анализе, без явно экспрессивных «японцы засыпали его снарядами как из пулемета!», приписывается около 30-35 попаданий. «Орел» пошел вторым около 3 часов дня А до этого в него никто не стрелял, да? Так и Андрей пишет , что после первого 12″ попадания в носу по словам ст. офицера ни чего страшного не происходит При этом информация о повреждениях явно не полная. Нет никакой информации о том, есть ли поступление воды ниже карапаса. А потом вжух — и там… Подробнее »

По «Орлу» я не говорю , что не стреляли. Я говорю , что не было такого интенсивного и сосредоточенного обстрела.

В «Ослябя» за час 30-35 , Тогда в «Пересвет» в среднем в час 13 попаданий ( из 3-х часов боя).

Разница в 2,5 раза, если брать усредненное количество попаданий за 1 час боя..

Что легче устранить последствия 30 попаданий , или 13 . Или что будет более критичным

30 попаданий или 13,

Антарес:)))) Ну, Вы просто не желаете видеть того, что не вписывается в Вашу картину мира. Во 2-ой фазе Пересвет получил 33 попадания, время 11 зафиксировано. Все 11 попаданий пришлись на период с «около 16.40» до 17.08, то есть за полчаса. А это означает, что и большая часть попаданий, время которых нам неизвестно, также пришлись на эти полчаса. Попадания в Пересвет вовсе не были размазаны тонким слоем по всему времени боя.

Вы меня не совсем поняли , я говорю , что усредненная нагрузка на трюмно-пожарный дивизион «Пересвета» была ниже за 1 час боя , чем на «Ослябя». Получи эти 33 снаряда «Пересвет» за 1 час боя я бы вопросы не задавал. У Пересветовцев была легче возможность устранять повреждения.

Могу только еще раз повторить, что большую часть из них он получил даже не за час, а за полчаса боя, при том что повреждения по ватерлинии тяжелыми снарядами он получил быстрее «Осляби» совершенно наверняка.

Можно, потому как испытание струей воды — это одно, а деформации и «разбалтывание» конструкции из-за сотрясений при попаданиях вражеских снарядов, повреждения вентиляции, через которую, вероятно, и прошла вода — совсем другое, это никак не проверишь на испытаниях. Напомню, что вполне себе испытанный «Ретвизан» после подрыва на торпеде получил повреждения вентиляции, из-за которой та начала пропускать воду в соседние отсеки. Взрыв фугасного снаряда — это, конечно, не торпеда, но и «Ретвизан» был достаточно качественно построен. В отличие от «Ослябя», на чье дрянное качество постройки указывали еще на испытаниях, и иллюстрацией чего есть огромная строительная перегрузка.

Впрочем, я почему-то уверен, что с вами на эту тему спорить бесполезно, так как для вас все равно главная причина гибели кораблей — перегрузка углем. Странно, почему только «Пересвет» от нее не утоп…

«Странно, почему только «Пересвет» от нее не утоп…» Забыл написать. Вы сравните время за которое получил свои повреждения «Пересвет» и «Ослябя» ? 3 часа ( грубо говоря) «Пересвет» и 37 минут «Ослябя» ( от начала боя до выхода из строя) . У «Пересвета» повреждения размазаны по времени в три часа, у «Ослябя» в 40 минут.

Гениальность Рожественского.

Если нахально игнорировать тот факт, что Пересвет получил основную массу своих попаданий за те же 40 минут — то да. А наиболее тяжелые свои повреждения по корпусу Пересвет получил за меньший промежуток времени, чем Ослябя

Вы сравните время за которое получил свои повреждения «Пересвет» и «Ослябя» ? 3 часа ( грубо говоря) «Пересвет» и 37 минут «Ослябя» ( от начала боя до выхода из строя) . У «Пересвета» повреждения размазаны по времени в три часа, у «Ослябя» в 40 минут. И что? Вы же понимаете, что это как раз говорит в пользу того, что «Ослябя» плохо построен, так как ему для гибели потребовалось мало того что столько же повреждений, так еще и за меньший период времени? Гениальность Рожественского. Извините за грубость, но попытка взвалить ВСЮ вину на одного-единственного человека из-за каких-либо масштабных потрясений настолько скрепна и традиционна, что мне от нее уже хочется блевать и обильно материться. Это несусветная глупость — «назначить» за проколы кого-то одного конкретного. Кто виноват, что бух учет в конторе рухнул? Правильно, бухгалтер, а то что начальство в наперстки играет, скрывая доходы, да неправильно документы составляет — то такое, то мелочи, все равно виноват бухгалтер. Чиновники проворовались? Виноват президент. Бояре плохие? Виноват царь. Цусиму проиграли? Виноват Рожественский, все факты, которые говорят об обратном — ложь, все гипотезы, обвиняющие его — правдивы априори. За сим откланиваюсь, упрощайте сложное дальше, но без меня. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы понять — если в… Подробнее »

Андрей привел схему повреждений «Пересвета» после боя в Желтом море. А теперь Артур мысленно добавьте еще штук 10 таких крупных пробоин в носу о которых говорил Щербачев. И вы поймете какие разрушения были у «Ослябя» в начале 3 часа дня. С такими повреждениями экипаж просто физически не мог справиться.

И вопрос почему «Ослябя» их получил, по какой причине он их нахватался?

Да примерно такие же. ПО моей оценке Ослябя получил от силы 40-45 попаданий, не более.

А что там было справляться? Основная масса повреждений — надводные, от среднекалиберных снарядов, они кораблю ничем не угрожали.

Возвращаясь к Щербачеву — он ВИДЕЛ повреждения, подводными они не были. Если он вообще видел именно попадания, а не иные повреждения

Артур здесь конкретно разбирается конкретная ситуация. Рожественский в тот момент был на эскадре БОГ и ЦАРЬ и делать из него невинную овечку не надо.

«И что? Вы же понимаете, что это как раз говорит в пользу того, что «Ослябя» плохо построен, так как ему для гибели потребовалось мало того что столько же повреждений, так еще и за меньший период времени?»

Нет Артур, это говорит о том что у экипажа «Пересвета» было время для устранения повреждений и заделки пробоин так как они были размазаны по времени в 3 часа. А «Ослябя» получил их в очень сжатые сроки и экипаж просто не успевал с ними физически справиться.

Артур здесь конкретно разбирается конкретная ситуация. Рожественский в тот момент был на эскадре БОГ и ЦАРЬ и делать из него невинную овечку не надо. А может разобрать другую конкретную ситуацию, например с адмиралом Макаровым который был на 1ТЭ «царь и бог»? Осуществил одну разведку — утопил миноносец, осуществил вторую разведку — второй миноносец. Корабли разоружал — боезапас крепости передал (а Витгефта почему-то критикуют). Штаб на «Петропавловске» разместил, когда «Ретвизан» и «Цесаревич» как-то поновее и лучше. И наконец, броненосец Макарова — «Петропавловск» утоп, а «Победа» — уцелела. В результате получаем, что Макаров тот еще самотоп. Взять Иессена? — таким же окажется («Богатырь» на камни, «Рюрик» бросил). Кстати, если Рожественский царь и бог, то почему он своей божественной сущностью не дал эскадре нормальные снаряды? Нет Артур, это говорит о том что у экипажа «Пересвета» было время для устранения повреждений и заделки пробоин так как они были размазаны по времени в 3 часа. А «Ослябя» получил их в очень сжатые сроки и экипаж просто не успевал с ними физически справиться. а теперь читаем статью Соответственно, мы видим, что «Пересвет» в Желтом море, как и «Ослябя» в Цусиме, оказался под концентрированным огнем японской эскадры в первые 30-40 минут боя. Вот только в силу каких-то… Подробнее »

Сеж концентрация огня на «Пересвете» по сравнению с «Ослябя» это курам на смех , если сравнивать. И где вы видели что «Пересвет » стоял с застопориенными машинами в бою 28 июля 1904 г под огнем противника? Вы прикиньте вес бортового залпа всего отряда Камимуры плюс 4 корабля из 1 отряда Того на начальный момент сражения по «Ослябя» , и вес бортового залпа по «Пересвету» в среднем половины из отряда Того. К примеру «Асама» и «Ивате» открыли огонь по «Ослябя» даже не начав поворота, через голову всего отряда. Ни один русский боевой корабль не подвергался такому массированному расстрелу за всю войну.

Поэтому «Пересвет» и выжил , что повреждения получил растянутые по времени и экипаж успевал принять необходимые меры для обеспечения живучести корабля.

По остальным вашим тезисам вашего комментария Сеж отвечу чуть позже.

Согласен. В то время, как по Пересвету стреляли броненосцы Х.Того, по Ослябе в основном — БРКР, только Сискисима стрелял постоянно.

Андрей но в башнях ГК крейсеров у японцев хранился БК, который давал им возможность вести максимально быстрый огонь в первые 30 минут сражения, потом темп стрельбы падал в два раза.. И выход из строя «Ослябя» то же самое время.Японцы по максимуму использовали технические возможности своих кораблей.

И все таки я не исключаю, что в эту первую пробоину ( не по счету , а по калибру от снаряда) от 12 » снаряда , смог угодить другой фугасный снаряд.

Костенко приводит размеры пробоин на «Орле» от размеров калибров снарядов.

от 12-дюймового снаряда — 8X8 футов, от 8-дюймового снаряда — 5X6 футов, от 6-дюймового 3X3 фута.

8х8 это 2,44 м *2,44м , так это фактически от палубы до палубы получается. А если именно этот взрыв и нарушил сами палубы?

И в такую дырищу в дальнейшем все что угодно может попасть при таком плотном обстреле, вот вам и разрушение внутренних конструкций и палуб.

Может это и покажется вам смешным , но у меня в ванной комнате одна из пяти стен 2,2м (L) на 3,1 (H). Над окном до 40 см. Так вот выкинув эти 40 см над окном я примерно представляю эту пробоину по размерам, легковой автомобиль может въехать.

Да ладно! В башнях БРКР хранились 124 снаряда, а, скажем, в бою при Ульсане БРКР выпустили всего лишь вдвое больше (грубо).

А почему на Пересвете на нарушило попадание 2 таких снарядов? Кстати, по отношению ко второй пробоине Черкасов тоже употребил что-то типа «повозка с лошадьми пройдет».

Перегрузка это одна из причин, как строительная, так углем и другими материалами. Но еще и феноменальное перестроение Рожественского. «Ослябя» высокобортная неподвижная мишень. Этим противник и воспользовался. Того не идиот.

Глубоко сомневаюсь, что окажись в такой ситуации «Пересвет» или «Победа» броненосцы эти выжили бы.

Здесь на судьбе «Ослябя» именно в большей степени сказалось именно застопоренный ход . Ведь Щербачев пишет , что в момент поворота «Орла» в право, нос «Ослябя» представлял решето ( от 10-15 громадных пробоин) это по времени примерно 2,05. «Ослябя» понадобилось 17 минут , чтоб набрать ход от 0 до 9 узлов.Не исключено, что сквозь них уже проникали снаряды во внутрь корпуса и уже там рвали в клочья внутренние конструкции. Т.е. и там все было все порвано в клочья.

Грибовский пишет , что средний процент попаданий был у японцев 3,2 %. Тогда можно предположить, что до 2,05 ч это процент был не менее 5 — 6 . Вот вам и решето в носу.

Излишняя перегрузка как строительная, так и углем и остальными материалами уже влияло на величину критического крена и расположения надводных пробоин относительно воды по высоте и возможность их ухода в воду при циркуляции, что и произошло при выходе из колонны броненосца.

Глубоко сомневаюсь, что окажись в такой ситуации «Пересвет» или «Победа» броненосцы эти выжили бы. Еще раз, для тех, кто в танке: «Пересвет» имел эксплуатационную нагрузку не меньше, а скорее всего больше, чем у «Ослябя», и получил примерно такие же повреждения в бою. При этом он пошел дальше и смог вернуться в Порт-Артур. Т.е. исходные условия были практически одинаковые — но «Ослябя» повел себя совершенно иначе. Беда в том, что «Ослябя» нельзя было вообще использовать в качестве боевого корабля. Плохое качество постройки в купе с огромной строительной перегрузкой приводило к тому, что для адекватной осадки, т.е. полной нагрузки на проектном уровне, пришлось бы сильно сокращать запасы угля и дальность плавания. В этом случае любые повреждения приводили к тому, что «Ослябя» не смог бы дойти до Владивостока. Его нагрузили чуть выше нормальной нагрузки — он утонул. Если бы его загрузили только до уровня проектного полного водоизмещения — он бы после повреждений дневного боя встал бы без угля чуть севернее «Цусимы» («Пересвет» после повреждений, помнится, вообще почти пустой пришел в Порт-Артур, а это от места боя ближе, чем от Цусимы до Владивостока), и даже не пытайтесь тянуть сову на глобус, что ему бы хватило 600-700 тонн угля на бой и дорогу до Владика.… Подробнее »

++++++++

Интересно!

Народ!

Кто в теме — просветите почему Ослябя был так хреново (и так долго) построен.

Я слышал, что его начинали строить, потом бросили, а потом продолжили.

Правда или нет?

И вообще я сам процесс не понимаю. Верфь — это же всего-лишь сборочный цех.

Ну вот есть чертёж. Соединяешь все эти швеллеры в правильном порядке,

и машина поедет (корабль поплывёт). Что там испортить-то можно?

К объяснению коллеги arturpraetorа добавлю, что достаточно сравнить раннесоветские «Жигули» (у моего деда машина через 15 лет была как новенькая, да и цена в Советском Союзе, на них «с рук» была совершенно одинаковой, что для новой, что для машины с солидным пробегом, убить ее было практически невозможно) и те, что выпускались в конце 90-х (кузов у тех сгнивал года за три).

Я не люблю такие сравнения. Они ничего не разъясняют.

Понятно, что с Ослябей было не всё в порядке. Но мы-то разбираемся в том, что именно дало такую разницу.

Кто в теме — просветите почему Ослябя был так хреново (и так долго) построен. Добро пожаловать на целиком казенное Новое Адмиралтейство. Отвратительная организация труда, сложности с финансированием (минимальный оборотный капитал, т.е. вместо того, чтобы заказать что-то заранее, надо ждать, пока выделят на это деньги из казны, а казна всегда неохотно выделяет эти деньги, даже если они есть, а уж если какое-то изменение в конструкции или финансировании — все, хана), чудовищная для судостроительного предприятия текучка кадров вкупе с низким уровнем их профессиональных навыков (для экономии средств в качестве рабочих использовали сезонников, которые во время посева и покоса уходили работать на ближайшие поля, и не факт что потом возвращались на завод). Все вместе давало очень плохой результат — до реорганизации после РЯВ Новое Адмиралтейство было главным бракоделом кораблей в России. Можно вспомнить броненосец «Гангут», построенный там же, чье качество постройки оценивается между плохим и отвратительным. На полуказенном Балтийском заводе, который управлялся как частное предприятие, текучка кадров была гораздо меньше, рабочие имели более высокий уровень квалификации, лучше организовывалась работа верфи, плюс наличный оборотный капитал превосходил казенную верфь, что позволяло вовремя оформлять заказы у подрядчиков, что сокращало время строительства кораблей. И вообще я сам процесс не понимаю. Верфь — это же всего-лишь сборочный цех.… Подробнее »

Странно что нет вычислений. Все таки вопросы остойчивости подняли.

Просто в качестве размышлизма замечу, что дифферент «по клюзы» для «Осляби», который с полубаком, примерно соответствует дифференту «по верхнюю палубу» для «Ретвизана», у которого полубака нет.