Содержание:

Невнятный результат сражения при Уэссане в 1778 году произвёл на англичан до удивления большое впечатление. Адмиралтейство, привыкшее во время Семилетней войны к победам с разгромным счётом, начало искать ответ на вопрос, почему английский флот Кэппела не смог разнести в щепки французский флот Орвилье, в технологическом отставании. Первым делом было решено все корабли Royal Navy обшить медью.

Ужасно дорогая медь

Обрастание днища и, как следствие, — резкая потеря скорости были одной из основных проблем в эпоху паруса. Боролись с этим по-разному. Например, подводная часть покрывалась смесью смолы, льняного масла и скипидара, чтобы предотвратить обрастание и избежать гниения корпуса. Однако моллюски и другая морская живность прямо-таки просверливали этот слой, чтобы добраться до дерева.

Ещё один способ — это покрытие днища смесью из рыбьего (китового) жира, серы и скипидара. Сера, будучи токсичной, замедляла проникновение планктона к древесине. Этот способ из-за эффекта воздействия серы буквально отбеливал древесину днища.

Третий способ: подводная часть обрабатывалась горячей смесью смолы и дёгтя, иногда с добавлением серы.

В частности, российский комплекс мер для защиты днища корабля изначально был следующим: сначала борта смолили, потом проходились по ним горячим воском, затем делали подкладку из овечьей шерсти с битым стеклом (типа стекловаты) и снова обшивали досками, которые опаливали огнём, смолили и натирали жиром. Позже в состав для обработки днища стали добавлять медный купорос. Именно поэтому в России XVIII века (после 1736 года) подводная часть кораблей приобрела зелёно-голубой цвет морской волны.

Надводную часть борта обрабатывали смесью скипидара, масла, дёгтя и охры (охра была жёлтой или красной). Скипидар также использовался в качестве растворителя для воска и смолы. Охра или дёготь выступали красителями, причём жёлтая охра была дешевле, а красная — дороже. До 1749 года в основном использовалась красная охра, но в 1750-м перешли на жёлтую — как более дешёвую.

А в 1788 году охру заменили свинцовым суриком, и орудийные деки, которые раньше были жёлтыми, стали белыми.

Кроме того, на корабле всегда имелись запасы так называемой «судовой мази»— это смесь серы, сала, свинцовых белил или сурика, растительного жира, рыбьего жира и пр.; лучшей мазью считали белую. Она была нужна для обработки очищенного корабельного днища после кренгования.

Впервые в Англии обшивать медью подводную часть корабельного корпуса додумались задолго до Уэссана. Ещё в 1708 году с таким предложением к Адмиралтейству обратился кэптен Чарльз Перри. По его наблюдениям, медь отпугивала морской планктон и моллюсков, а также берегла днище от корабельного червя. Данный эффект достигался за счёт создаваемой медью в воде тонкой плёнки оксихлорида, который был для моллюсков сродни яду.

Лорды посчитали идею Перри чрезмерно дорогой и её отвергли. В общем-то, Адмиралтейство понять можно — в начале XVIII века медь стоила в 9 раз дороже железа!

Тем не менее, в 1761 году предложение с покрытием днища медными листами всё же реализовали на 32-пушечном фрегате «Алярм», который затем отправили на два года в Вест-Индию. В 1763-м корабль осмотрели и обнаружили, что медное покрытие превосходно обеспечивает чистоту днища. Тут же «всплыло» неожиданное «но» — в местах, где покрытие было прибито к дереву железными гвоздями, медные листы отслоились, а железные гвозди «сильно прогнили» (покрылись ржавчиной и стали хрупкими). Ещё один осмотр показал, что часть железного крепежа сохранилась в целости и сохранности, поскольку эти гвозди имели между шляпкой и медной обшивкой прокладку из пергамента.

Понятно, что Их Лордства о гальванической биметаллической коррозии ничего не знали, но они были практиками и два плюс два сложить сумели. В отчёте 1763 года было сказано, что прямого контакта между железом и медью в морской воде допускать нельзя.

Казалось бы — всё просто. Удалим железные гвозди, поставим медные — делов-то!..

Так и сделали. И с удивлением обнаружили, что часть медных гвоздей обшивки вступала в реакцию с железными гвоздями, которые использовались при строительстве корабля. Железо коррозировало, и корабельный набор начинал распадаться. Поэтому в 1766 году медную обшивку с фрегата «Алярм» от греха подальше демонтировали. Однако дух экспериментаторства продолжал гулять по кабинетам Адмиралтейства, поэтому через два года на воду был спущен 24-пушечный фрегат «Долфин», чьё днище покрыли медной обшивкой. Правда, судя по всему, строители не читали отчёта 1763 года, поскольку опять крепили медную обшивку железными гвоздями. Итог оказался закономерен. Согласно рапорту коммодора Джона Байрона,

«железные гвозди разъело до состояния иголок»,

и он боялся, что корабль просто развалится на части. Как «Долфин» в таком состоянии доковылял домой — это уже тема для отдельной хорор-новеллы.

Наконец, в 1769 году на воду спустили шлюп «Хок», на котором медную обшивку к днищу прикрутили медными болтами. Корабль сплавал в Ост-Индию и обратно, был осмотрен в 1773-м, и результаты были признаны превосходными.

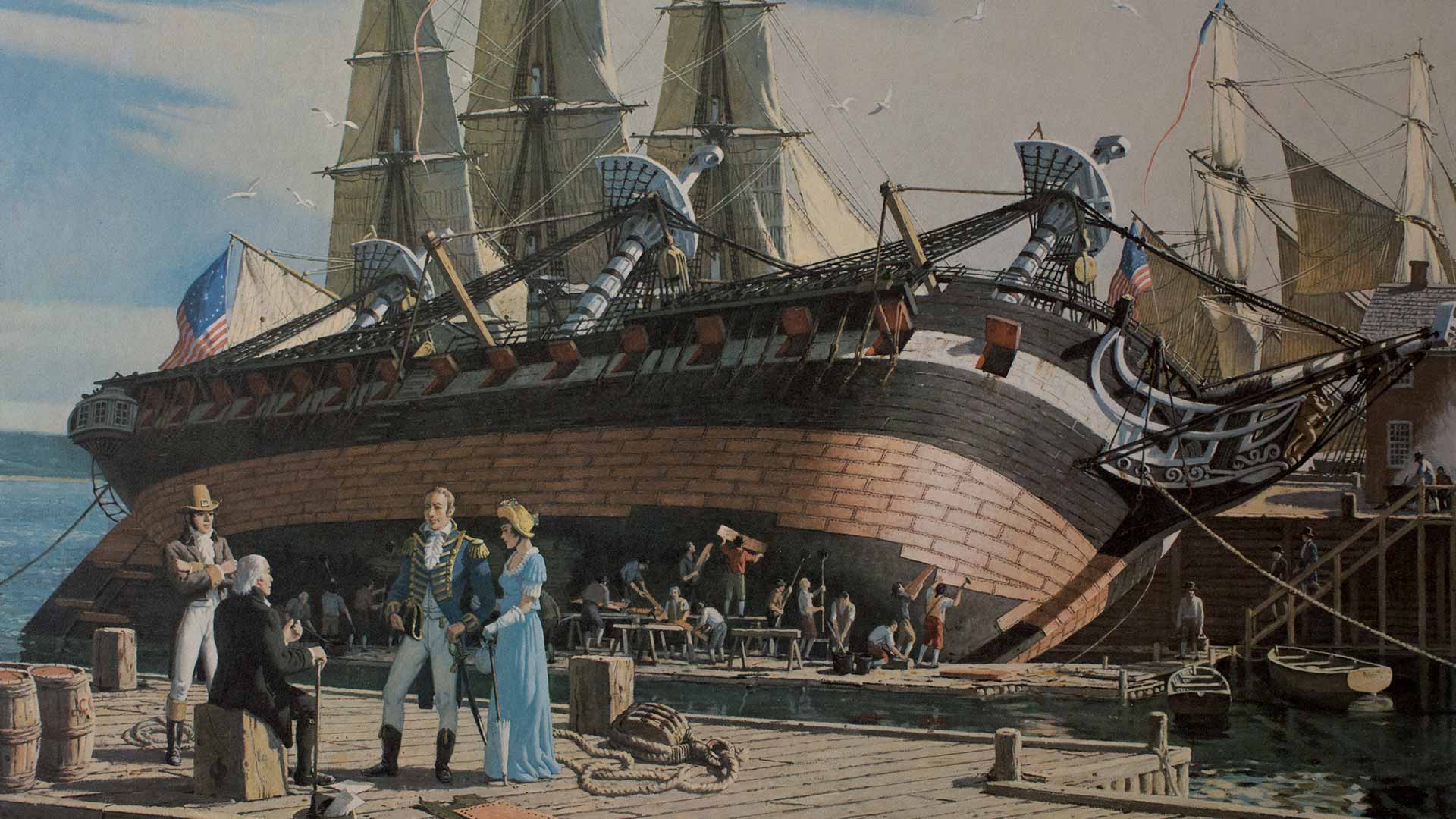

Технология была следующей. Сначала готовили состав для «адского варева» — 5/10 частей конопляного масла, 1/10 часть скипидара, 3/10 части сажи, 1/10 часть воска. Всё это смешивали, варили. Получившимся составом промазывали тонкую бумагу, которую клеили на днище. К ней клеили толстую бумагу, которую сверху опять проходили «адским варевом». Потом делали ещё один состав — 2/10 части чистого сала, 3/10 частей воска, 5/10 частей серы, который растопляли в котле, но не кипятили. Этим составом пропитывали тонкую бумагу, которая уже третьим слоем формировала изоляционную прокладку в форм-факторе папье-маше поверх корабельного днища. Потом брались медные листы (длина 4 фута, ширина — 2 фута и 4 дюйма), с внутренней стороны промазывались первым составом и посредством медных гвоздей прибивались к днищу. Один лист крепился примерно 100 гвоздями.

Согласно программе 1775 года, англичане собирались на следующий год иметь с медной обшивкой один 32-пушечный фрегат, один 24-пушечный, четыре 20-пушечных и один шлюп. Однако медь, как мы уже говорили, была штукой дорогой. Поэтому в строй вошли только 20-пушечный «Ариадна» и шлюп «Пегас».

На 1778 год главный сюрвейер Royal Navy Чарльз Миддльтон осторожно предложил морскому министру лорду Сэндвичу обшить медью два 50-пушечных корабля IV ранга. Скорее всего, эпопея с «омеднением» днищ Королевского флота так и продолжалась бы в рамках концепции «два шага вперёд, один шаг назад», но тут летом бабахнул Уэссан-1778, и Сэндвич погнал процесс вперёд буквально пинками. На 1780 год у англичан медную обшивку имели уже 46 линейных кораблей. К 1782 году, несмотря на чрезвычайную дороговизну операции, Royal Navy имел в строю с медной обшивкой целую армаду — 82 линейных корабля, 14 кораблей IV ранга, 115 фрегатов и 102 шлюпа. Теперь при прочих равных данных английский корабль почти всегда имел техническую возможность догнать аналогичный по классу корабль противника или, в случае необходимости, уйти от такового. Вот только это случилось уже под самый занавес военных действий и кардинально изменить ситуацию, конечно, не могло.

Флот в поисках вундервафли

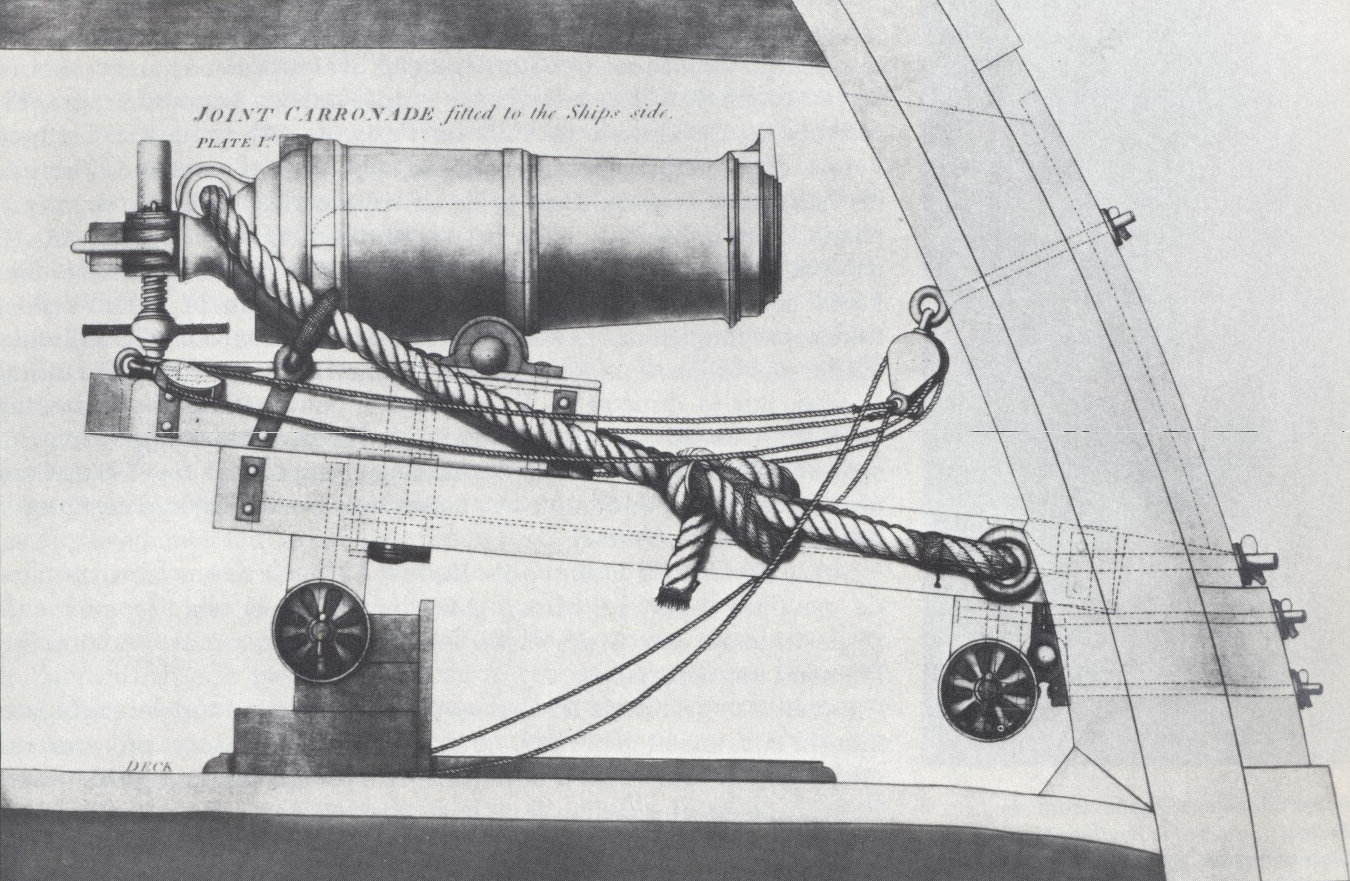

Другим новшеством на Royal Navy во время войны за Независимость США стали карронады. Идею такого облегчённого гладкоствольного артиллерийского орудия в 1759 году предложил генерал-лейтенант Роберт Мелвилл, который долго прослужил в Вест-Индии и сетовал, что колониальным войскам не хватает артиллерийского вооружения. Мелвилл не видел смысла в том, чтобы снабжать войска в колониях стандартными тяжёлыми дальнобойными орудиями — там требовалась лёгкая артсистема, но большого калибра. Всякие индусы и метисы всё равно вооружены устаревшими ружьями, а то и вовсе луками и стрелами, поэтому в борьбе с их ордами гораздо важнее не дальность выстрела, а вес выбрасываемого металла.

Конечно, прицельная стрельба из такой «пушки-лайт» будет возможна на расстояниях не более 300 ярдов, ну и что? Зато вес залпа какой — любую орду двумя выстрелами разогнать можно!

Мелвилл соблазнил этими мыслями шотландского промышленника Чарльза Гаскойна, владельца компании «Каррон», и тот в 1771 году начал производство лёгких тонкостенных пушек большого калибра. Изначально планировалось продавать их британской Ост-Индской компании, однако та погрязла в косности и не проявила интереса к новым орудиям.

Казалось бы — идея Мелвилла и Гаскойна не выстрелила, ну с кем не бывает? Но фортуна широко улыбнулась компаньонам — потерпев неудачу на суше, они взяли реванш на море — в 1777 году новинкой компании «Каррон» заинтересовался флот.

На тот момент Royal Navy исповедовал тактику ближнего боя. Установка на корабли карронад означала, что англичане получат на своей излюбленной пистолетной дистанции (150 ярдов и меньше) решающее преимущество. Испытания карронад выявили их довольно неожиданные, но, несомненно, многообещающие особенности. Пониженный относительно стандартных пушек заряд пороха уменьшал у карронад не только нагрев ствола, но и отдачу. За счёт этого возрастала скорострельность. Слабая отдача означала, что карронаду можно поставить на обычный ползунок, а не крепить на тали, как обычные морские орудия, — а это, в свою очередь, говорило, что можно изрядно сэкономить на орудийной прислуге. Но особо морякам понравился выигрыш в весе. Давайте оценим его сами:

36-фунтовая длинная пушка весила 3,25 тонны

32-фунтовая длинная пушка — 2,79 тонны

30-фунтовая длинная пушка — 3,035 тонны

24-фунтовая длинная пушка — 2,54 тонны

18-фунтовая длинная пушка — 2,06 тонны

12-фунтовая длинная пушка — 1,72 тонны

12-фунтовая пушка — 1,63 тонны

12-фунтовая короткая пушка — 1.57 тонны

9-фунтовая длинная пушка — 1,385 тонны

6-фунтовая длинная пушка — 1,099 тонны

4-фунтовая длинная пушка — 0,561 тонны

3-фунтовая длинная пушка — 0,332 тонны

68-фунтовая карронада — 1,78 тонны

42-фунтовая карронада — 1,019 тонны

32-фунтовая карронада — 0,784 тонны

24-фунтовая карронада — 0,595 тонны

18-фунтовая карронада — 0,412 тонны

12-фунтовая карронада — всего 0,267 тонны!

В 1779 году карронады приняли на вооружение Королевского флота, после чего Адмиралтейство и компанию «Каррон» завалили не благодарности, а рекламации. Кэптены отзывались о новой артсистеме крайне негативно. Они отмечали, что дальность эффективной стрельбы из «пушки-лайт» редко превышает 150 ярдов, карронады склонны к перегреву при интенсивной стрельбе, у новинки часто «ведёт» ствол, после чего ядра летят как бог на душу положит.

На самом деле кэптенам надо было просто разработать тактику применения карронад и, так сказать, попробовать её на вкус.

Принцип действия карронады очень прост — это короткоствольная пушка большого калибра, стреляющее ядром большой массы. На дальних дистанциях она бесполезна. Убойной дистанцией для карронад считались 50 ярдов, приемлемой — 100 ярдов. На дистанциях свыше 200 ярдов карронады не использовали. Из-за короткого ствола ядро имело низкую начальную скорость и не пробивало, а проламывало борт, создавая вокруг себя облако деревянной щепы. Сравнить это можно вот с чем — если вы стреляете в стекло из пистолета — пуля проделает в стекле аккуратную дырочку. Если кидаете пулю рукой — стекло разбивается вдребезги и даёт кучу стеклянных осколков. Так вот, самым страшным была именно эта деревянная щепа — она, как картечь, рвала снасти, а также убивала и калечила экипаж вражеского корабля.

В последующем на Королевском флоте карронады вполне освоили и те стали по-настоящему смертоносным оружием ближнего боя. Но в войне за Независимость они особой роли сыграть не успели. К тому же, как мы указывали ранее, французский флот в то время использовал тактику боя на дальней и средней дистанции, что просто не позволяло британским карронадам уверенно поражать врага на запредельном для изделий компании «Каррон» расстоянии.

Битвы при Абукире и Трафальгаре доказали, что большие траты на медную обшивку и карронады явились для Адмиралтейства очень удачным вложением капиталов. Однако на момент войны за Независимость триумф новинок был ещё впереди. Не подозревавшие об этом английские моряки покамест прибывали в унынии. Поэтому в 1780 году, в рамках продвижения модного тренда «дружно ищем морскую вундервафлю», адмирал Кемпенфельт предложил начать строительство… брандеров.

Надо сказать, что брандеры использовались ещё со времен Непобедимой Армады. На мелкие судёнышки грузили порох, горючий материал и направляли оные на вражеский флот, который в результате как минимум ломал свое построение, а как максимум — терпел серьёзный ущерб от пожаров. С введением линейной тактики брандеры постепенно ушли со сцены — дело в том, что при линейном построении на них легко было сосредоточить огонь сразу нескольких вымпелов или пропустить «поджигальщиков» в интервалах между кораблями. Парусник заднего хода не имеет, поэтому проскочивший мимо цели брандер сгорал безо всякой пользы.

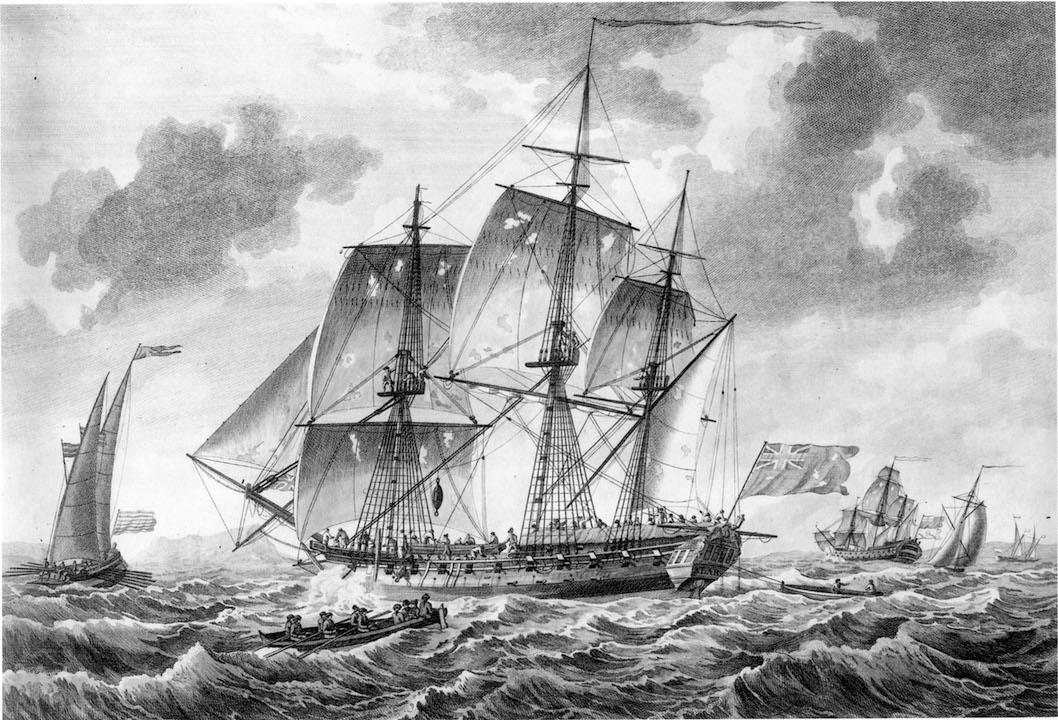

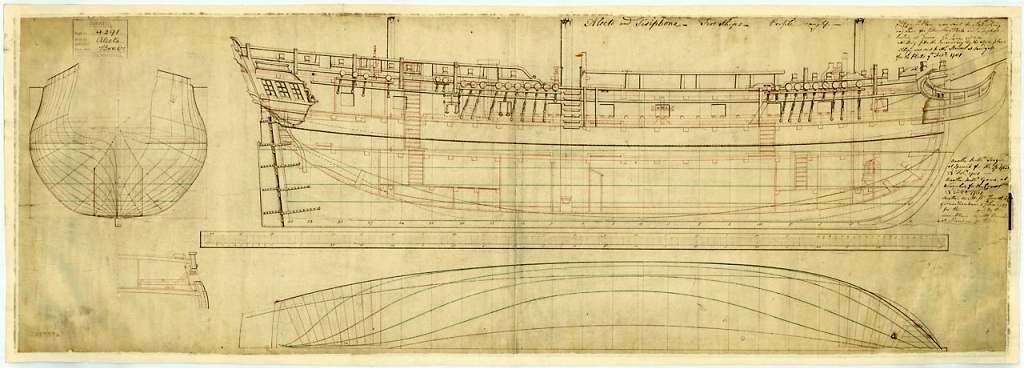

Так вот, Кемпенфельт предложил творчески переработать опыт прошлого и создать брандеры специальной постройки с сильным вооружением и высокими для этого класса кораблей ходовыми характеристиками. Так появился проект серии «Тисифона». Брандеры этого типа обшивались медью для большей скорости хода и несли по шесть-восемь 12-фунтовых орудий.

По мысли Кемпенфельта, десяток таких брандеров должен был в начале сражения нестись на неприятельский флот, ведя огонь, отвлекая силы и не давая врагу совершить построение. Рассматривались два варианта атаки брандерами: роем, когда несколько брандеров старались прорвать линию в одном месте, и поодиночке, когда каждый из брандеров направлялся к разным точкам линии противника. Однако в первом случае брандеры представляли бы большую цель, которую легко было накрыть бортовыми залпами, а во втором — их вполне могли пропустить в промежутках между мателотами, точно так же, как во времена англо-голландских или англо-французских войн XVII века. Кроме того, Адмиралтейство посчитало слишком расточительным строить лишь ради одного боя корабли-камикадзе стоимостью почти 10 тысяч фунтов, что соответствовало цене полностью оснащённого хорошего шлюпа.

Надо сказать, что идея атаки вражеской линии брандерами была мертворождённой с самого начала, поэтому «Тисифоны» никогда в таких атаках не участвовали, а использовались как разведывательные, дозорные или почтовые суда. Сами же кораблики оказались на редкость удачными. С небольшими переделками они прослужили до конца Наполеоновских войн.

Резюмируя, можно отметить, что технический прогресс Royal Navy в период 1775-1783 годов никак не помог выиграть войну. Те, кто читал предыдущие части нашего повествования, понимают, что основная проблема Королевского Флота была не в технике, а в организации. Командующими чаще всего назначались компромиссные фигуры, не блистающие большими талантами. Во флоте, как и во всей стране, шла партийная грызня, а Первый Лорд умудрился вообще перессориться с большой частью британских адмиралов. В таких условиях никакая новая техника не могла спасти положение.

Морской «почтальон Печкин»

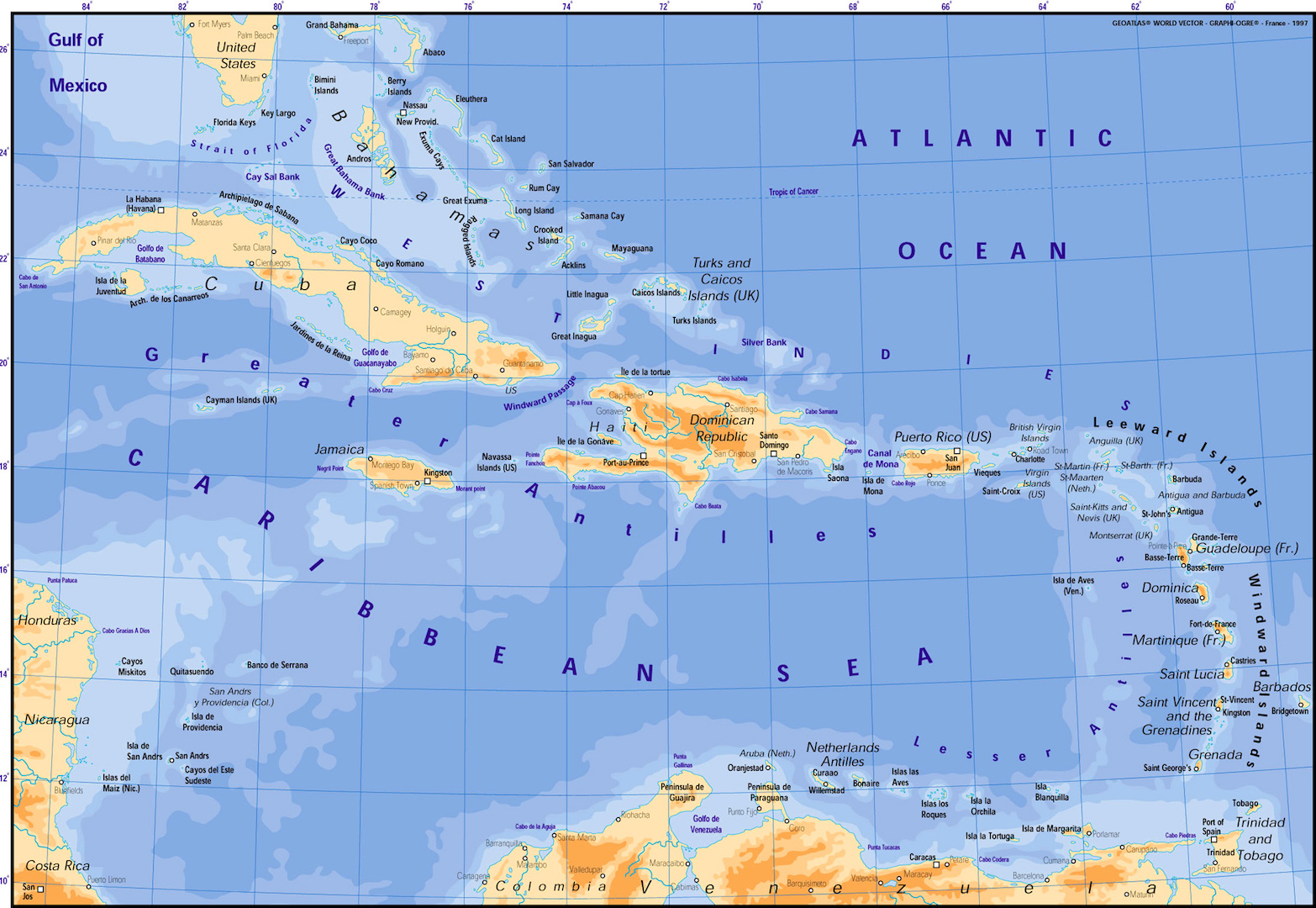

Ну а теперь вернемся к ситуации на море. После поражения англичан при Йорктауне основные военные действия переместились в Вест-Индию. Именно здесь теперь решалась судьба всей войны. А что же творилось в это время в Карибском море?

6 декабря 1781 года в Вест-Индию вернулся адмирал Джордж Родней. Первым же делом он смело и решительно… вдрызг разругался с командующим Ямайской станцией адмиралом Питером Паркером. Ссора дошла до того, что Паркер запретил Роднею использовать ремонтные мощности Ямайки для восстановления кораблей, совершивших плавание из Англии в Вест-Индию.

В этот момент в Карибское море прибыл брандер «Тисифона» под командованием лейтенанта Джеймса Сомареза. Быстроходный кораблик на Барбадос сразу после второго боя у Уэссана в декабре 1781 года направил адмирал Кемпенфельт, дабы предупредить Роднея и Паркера о следующем в Вест-Индию большом французском подкреплении.

Едва сойдя на берег, Сомарез оказался в самом центре адмиральского скандала и невольно был вынужден исполнять роль посредника между «конфликтующими сторонами». Помните, как в мультфильме «Зима в Простоквашино» почтальон Печкин был вынужден курсировать с телеграммами между не разговаривавшими друг с другом Шариком и Матроскиным? Нечто подобное и произошло в Карибском море с командиром брандера, чей корабль был вынужден мотаться между Ямайкой, Барбадосом и Бермудами, доставляя бранные послания от одного адмиральствующего адресата другому. Попутно Сомарезу приходилось играть в смертельно опасные «кошки-мышки» с французскими преследователями. Догнать быстроходного «Печкина», чье днище было обшито медью, противнику ни разу так и не удалось, но в феврале «Тисифону» всё же решено было отправить обратно в Англию. А вот Сомарез остался на Карибах. Родней, по достоинству оценивший мастерство и такт лейтенанта, повысил Сомареза в звании, после чего назначил его командиром 74-пушечного корабля «Russell». Таким образом, Сомарез, по его собственным словам,

«из начальника над 55 матросами в один миг стал командиром над 550 матросами».

Кампания 1782 года началась для англичан неудачно. Как мы с вами помним, на время отсутствия Роднея командующим станцией Подветренных островов остался контр-адмирал Сэмьюэл Худ. В ноябре 1781 года Худ вернулся из Нью-Йорка с 18 кораблями, однако ещё раньше на Мартинику заявилась французская эскадра де Грасса. По прибытии на Барбадос Худ получил от тамошнего губернатора Томаса Ширли сообщение, что французы готовят десант на остров Сент-Китс. По данным Ширли, французы готовы были высадить на остров более 6 тысяч солдат, которыми командовал Франсуа Клод Амор, маркиз де Буйе. Операцию должны были поддерживать 26 линейных кораблей де Грасса.

11 января 1782 года де Грасс бросил якорь у Бассе-Терре-Роудз на юго-западе Сент-Китса. Местный британский гарнизон, насчитывавший 1 000 человек, поторопился укрыться в крепости Бримстаун-Хилл. Оценив обстановку, французы взяли крепость в осаду и, пользуясь тем, что англичане активности не проявляли, без хлопот захватили близлежащий островок Невис.

Худ же 21 января 1782 года отплыл с 21 линейным кораблем с Барбадоса и, преодолев 50 миль, а также присоединив к эскадре 64-пушечный «Прюдент», 24-го достиг Невиса. Не сбавляя хода, британский адмирал попытался выстроить линию. Идея не выгорела — 74-пушечный корабль «Альфред» и 36-пушечный фрегат «Нимфа» запутались в сигналах флагмана, после чего друг с другом столкнулись. Эскадре пришлось обстенить паруса. С «Нимфы» сняли солдат и отправили «подранка» ремонтироваться на Антигуа. Место повреждённого «Альфреда» в линии занял 64-пушечный «Сент-Элбанс».

Утром 25 января 28-пушечный английский фрегат «Лизард» смог захватить небольшой французский 16-пушечный куттер «Эспион», который вёз предназначенные для войск боеприпасы с Мартиники. Де Грасс, который ждал 4 линейных корабля с Доминики и опасался, что Худ их перехватил, вышел в море и двинулся в сторону английских вымпелов. Британский адмирал выстроил линию в направлении Бассе-Терре. Французским кораблям пришлось англичан догонять. Де Грасс сближался с линией Худа под углом, угрожая отрезать её центр и арьергард. При этом французы находились под ветром.

Скорее всего, большинство наших читателей уже в курсе плюсов и минусов наветренной/подветренной позиции в морских сражениях эпохи паруса. Но поскольку «большинство» — это не «все», всё же ряд моментов поясним.

Корабль, идущий под парусами, чаще всего имеет крен на один из бортов. Борт, находящийся с той стороны, откуда дует ветер, оказывается выше противоположного борта. Таким образом, корабль, находящийся на ветре, при атаке противника, который расположен под ветром, может лишь частично использовать обращённые в сторону врага орудия своего нижнего дека — мало того, что порты этого дека часто оказываются слишком близко от воды и их захлёстывает волнами, так ещё и пушки на подветренном борту имеют наклон вниз примерно на 15 градусов. При этом у находящегося под ветром и ведущего ответный огонь противника пушки из-за крена корабля оказываются на те же 15 градусов задраны вверх. То есть огонь подветренного борта чаще всего поражает корпус корабля неприятеля, а огонь наветренного борта — верхнюю палубу, рангоут и такелаж.

Преимущество наветренного положения заключается в том, что флот сам выбирает время и способ атаки. Кроме того, дым от сгоревшего пороха относится на неприятеля — стало быть, в длительном сражении имеется возможность наблюдать за эволюциями своих кораблей, что позволяет увереннее ими управлять.

Плюсы подветренного положения: более свободное использование пушек нижнего дека (как правило, это самые мощные пушки на корабле) и возможность в любое время выйти из боя.

Из вышесказанного следует, что распространённые байки о якобы трусости французов, концентрирующих огонь не на корпусе, а на мачтах и реях противника, не выдерживают никакой критики. Как мы с вами помним, французы чаще всего принимали бой под ветром, а англичане — на ветре. Именно поэтому англичане обычно целили в корпус, а французы — по мачтам и реям. Что поделать, таковы были издержки, связанные с наветренным и подветренным положениями!..

На этом заканчиваем военно-морской ликбез и возвращаемся к хронике боевых действий.

Буква «V», Бассе-Терре и плоты

Во второй половине дня 25 января 28-пушечный фрегат «Солебей» выскочил на мель у Невиса, после чего угодил под плотный обстрел с берега. По сути, фрегат превратился в неподвижную учебную мишень, которую безнаказанно расстреливали французские береговые батареи. Шансы быстро снять «Солебей» с мели отсутствовали. Не желая нести потери понапрасну, кэптен Эверитт приказал команде покинуть фрегат и поджёг его. Пламя как раз охватило «Солебей», когда Худ приступил к реализации своего плана сражения.

Англичане уступали в силе французам, поэтому на открытой воде сходиться своей линией с де Грассом «стенка на стенку» Худ не собирался. Британский командующий намеревался миновать пролив между Невисом и Сент-Китсом, чтобы проскользнуть на стоянку в Бассе-Терре, которую де Грасс покинул прошлой ночью. Там Худ намеревался занять мощную оборонительную позицию и принять бой, стоя на якорях. В этом случае французам пришлось бы спускаться на англичан корабль за кораблём и проходить вдоль строя Худа под огнём всей английской линии, неся потери и получая повреждения.

Идея была неплоха, но французы настигли англичан раньше, чем Худ добрался до Бассе-Терре.

В 14.30 флагман де Грасса «Вилль де Пари» «поприветствовал» противника первым залпом с дистанции в 1 000 ярдов. Через полчаса авангард французов догнал шесть замыкающих кораблей Худа — 74-пушечные «Бэдфорд», «Резолюшн», «Канаду», «Монтегю», а также 64-пушечные «Прюдент» и «Америку». В завязавшейся жаркой перестрелке между авангардом де Грасса и английским арьергардом французское ядро снесло на «Прюденте» штурвал вместе со штуртросами и рулевыми — неуправляемый корабль опасно рыскнул в сторону. Желая прикрыть «угодивший в пекло» арьергард, Худ вывел свой флагман — 90-пушечный «Барфлёр» из линии и убавил на нём паруса. Но помощь адмирала не понадобилась — мощный огонь «Бэдфорда», «Резолюшна» и «Канады» убедил французов отказаться от идеи отрезать и захватить «Прюдент».

Де Грасс намеревался обогнать английский арьергард и вклиниться между центром и замыкающими английскую линию кораблями. Однако вид поворачивающего флагмана Худа, вместе с которым начал разворот английский авангард, заставил французского адмирала отказаться от своей задумки.

К 17.30 канонада смолкла. Худ встал на стоянке Бассе-Терре и высадил подмогу гарнизону Бримстаун-Хилла — 1 500 солдат. К утру следующего дня британский адмирал выстроил линию буквой V, своим основанием направленную в сторону противника.

В 7 утра де Грасс начал новую атаку, двигаясь с юга, и видя только одну «чёрточку» от V. Обмениваясь с противником пушечными залпами и следуя вдоль английской линии, французский адмирал с удивлением обнаружил, что у основания V поворачивает в другую сторону и ему, де Грассу, нужно менять галс. При этом французская линия довольно сильно растянулась, так что англичане вполне могли попробовать её прорвать.

После своего неожиданного открытия продолжать бой, и без того длившийся уже два часа, де Грасс не пожелал и ушёл в море. Перед этим французский авангард, видимо для того, чтобы Худ не очень-то радовался, закатал «Барфлёру» сразу полдюжины ядер под ватерлинию.

Грозно «порыкивая» друг на друга из раскалившихся орудий, флоты наконец-то разошлись. Теперь у командующих появилось время подвести итоги трёхдневных боёв. Французы за указанный срок потеряли 107 человек убитыми и 207 ранеными. Английские потери составили 1 фрегат, 72 человека убитыми и 244 ранеными. Худ смог высадить войска, которые должны были усилить оборону Бримстаун-Хилла. Впрочем, десант уже через 24 часа вернулся на корабли. Оказалось, что французов на берегу — пруд-пруди, а обложенная ими крепость вот-вот падёт. Чтобы не связывать себя кучей солдат и их снаряжением, Худ 26 января отправил всё это на фрегатах «Конверт» и «Фортюн» в Антигуа.

Две недели стояло затишье, ну а 12 февраля произошли события, ставшие решающими в борьбе за Сент-Китс.

Во-первых, в этот день к де Грассу присоединились новые корабли. Теперь французский флот насчитывал 32 линкора, тогда как 12 линейных кораблей Роднея, которого Худ упрашивал в своих письмах поторопиться на помощь, до сих пор шатались чёрт знает где.

Во-вторых, тогда же французам сдался гарнизон крепости Бримстаун-Хилл. Осаждавшие крепость войска освободились, что навело де Грасса на мысль попробовать атаковать Худа на его якорной стоянке и с моря, и с суши. Уж комбинированной-то атаки англичане не выдержат!

Надо полагать, последняя мысль одновременно посетила и английского адмирала. Ночью 14 февраля, подняв якоря и погасив все огни, корабли Худа буквально «на цыпочках» выбрались со своей стоянки и взяли курс на Антигуа. Перед уходом они сбросили на воду плоты, оснащённые мачтами, на топах которых горели «корабельные кормовые фонари». Обманутые этой хитростью французские наблюдатели до самого рассвета не подозревали, что «мышка» сбежала из «мышеловки». Когда утром де Грассу сообщили о случившемся, тот в ярости чуть не расколотил любимую подзорную трубу.

15 марта Худ добрался до Антигуа, где — гип-гип, ура! — наконец-то соединился с эскадрой Роднея. После чего оба британских адмирала попробовали у Сент-Китса поймать де Грасса в ловушку. Но теперь уже французскому адмиралу удалось ловко смыться из-под самого носа англичан. Де Грасс объявился на рейде Мартиники, а британцы откочевали подремонтироваться и привести себя в порядок на остров Сент-Люсия.

источник: https://fitzroymag.com/right-place/karibskie-strasti/