Альтфлот 1906-1954: Часть IV. Балтийский флот между войнами.

Это часть цикла. Но тут совсем ничего нового. Так, сдвигаются сроки постройки и не пакостят с излишними перестройками. В общем, чтобы было.

Балтийский флот окончил русско-японскую войну с наибольшими возможными потерями.

Восстановление флота начали с самого дешёвого и быстрого варианта — с постройки минных кораблей. Так по различным программам, в том числе и на пожертвования населения, в период с 1905 по 1913 год были построены 49 эсминцев только для Балтийского флота.

Кроме того, вовсю началось строительство турбинных эсминцев, первый из которых под именем «Новик» уже проходил испытания, а еще 4 типа «Орфей» ждали в конце 1914 года.

После успешных действий порт-артурских заградителей было решено для защиты Финского залива развернуть оборонительную позицию в узости залива, образуемой островом Норген и мысом Поркалла-Удд — так называемая центральная минно-артиллерийская позиция. Для быстрого перекрытия в угрожаемый период началось переоборудование устаревших броненосных крейсеров в минные заградители (всего переоборудовали бывшие крейсера «Минин», «Генерал-Адмирал» и «Герцог Эдинбургский»); кроме того, были построены специализированные заградители «Волга», «Амур» и «Енисей» (последние два были построены по проекту одноименных кораблей, погибших у Порт-Артура в 1904 г., отличаясь лишь усиленным вооружением).

Не забыли и еще один вид вооружения, который показал себя во время прошедшей войны – подводные лодки. За 8 лет было построено и заказано 15 единиц.

Что касается больших артиллерийских кораблей, то с ними оказалось все сложнее.

Из находящихся в строю и строившихся на 1904 год (включая Тихоокеанскую эскадру) 18 эскадренных броненосцев остались только интернированный в Циндао «Цесаревич» и не успевшая попасть на войну только построенная «Слава». Еще два броненосца — «Александр I» и «Петр Великий» по сути уже не представляли боевой ценности (последний вообще на конец войны проходил переоборудование в учебно-артиллерийский корабль). А если добавить к потерянным еще и 3 достаточно современных броненосца береговой обороны, то картина состояния броненосных сил окажется еще плачевней.

Еще в середине 1905 года были заказаны 6-й и 7-й корабли серии «Бородино» — "Император Павел I" и "Андрей Первозванный", но к моменту, когда отгремели залпы, строительство было приостановлено, а корабли решили перепроектировать.

Один вариант изменений следовал за другим; всего перепробовали более десятка новых проектов, пока наконец-то оказалось, что как ни крути, корабль останется устаревшим в любом случае (данные разведки о начале постройки знаменитого «Дредноута» лишний раз подтвердили этот факт), а их перестройка окажется очень долгим и дорогим удовольствием. В результате от всех глобальных изменений в конструкции решили отказаться, но все же корабли стали сильно отличаться от «собратьев».

Хотя 12-дюймовые пушки остались прежними, их удалось снабдить новыми затворами, сократившими интервал между выстрелами с двух минут до 45 секунд.

Вспомогательная артиллерия на корабле стала 8-дюймовой, ее разместили в шести бортовых двухорудийных башнях; попытка втиснуть дополнительные стволы в башни средней части корпуса или в казематы требовала серьёзных переделок, поэтому от них отказались.

Эти пушки предназначались для поражения больших кораблей, а отражение минных атак должны были взять на себя 120-мм орудия.

Особенно изменилось бронирование, броня прикрывала свыше 95% площади борта! Не имел защиты лишь небольшой участок в верхней части кормы. В корпусе, правда, не осталось ни единого иллюминатора: конструкторы решили не ослаблять броневые плиты. Жизненно важные части защищались тремя броневыми палубами. Надстройки постарались свести к минимуму, насколько позволял исходный проект.

Таким образом новые броненосцы смогли вступить в строй уже в 1910 году.

Вслед за ними решили перевооружить подобным образом и более старые корабли: часть 75-мм пушек заменили на 120-мм, 203-мм орудия установили в четырех одноорудийных башнях на оконечностях надстройки (пригодились наработки башен крейсера «Баян-I») , а вместо средних двухорудийных башен пришлось установить восьмидюймовки, но уже в каземате. Кстати, нечто подобное сделали и японцы с захваченным ЭБ «Орел». Не забыли и ГК, снабдив 12-дюймовки такими же затворами, как и тип «Андрей Первозванный».

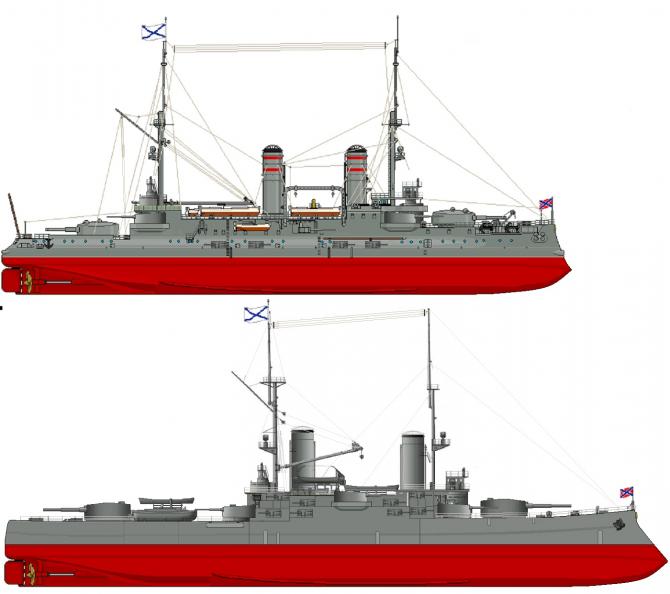

Линейные корабли типа "Андрей Первозванный" и "Цесаревич" в 1914 году.

Таким образом в 1912 году линкоры Балтийского флота имели следующие характеристики:

| Цесаревич | Слава | Тип «Андрей Первозванный» — 2 ед |

Годы постройки/модернизации | 1903/1911 | 1905/1912 | 1910 |

Водоизмещение стандартное/полное, т. | 13 510/14 900 | 14 600/16 100 | 16 120/17 050 |

Длина | 118,82 | 121,31 | 138,21 |

Ширина | 23,22 | 23,17 | 24,1 |

Осадка | 7,95 | 8,55 | 8,53 |

Бронирование | пояс до 250 мм, башни до 250 мм, рубка до 254 мм, палубы 40-50 мм | пояс до 194 мм, башни до 254 мм, рубка 203 мм, палуба до 32 мм. | пояс до 216 мм, башни до 254 мм, рубка 203 мм, палубы до 39,6 мм |

Двигатели | ПМ — 2, 20 ПК | ПМ — 2, 20 ПК | ПМ — 2, 25 ПК |

Мощность, л.с. | 15 254 | 15 800 | 17600 |

Скорость хода, уз | 18,5 | 17,5 | 18, 2 |

Вооружение | 4 — 305 мм/40, 6 — 203 мм/50, 10 — 120 мм/45, 2-пул, 2 ТА 450 мм подв | 4—305 мм/40, 6— 203 мм/50, 12 — 120 мм/45, 6 пул. 2 ТА 450 мм подв. | 4 — 305 мм/40, 12 — 203 мм/50, 16 —120 мм/45 6 пул,

|

Задачей этих кораблей было прикрытие ЦМАП, правда полагаться на них полностью командование не рассчитывало, тем более что из-за отказа от крупных переделок линкоров «Андрей Первозванный» появилось возможность ускорить процесс строительства заложенных в 1909 году линкоров «Севастополь».

С крейсерами все было еще интересней.

Если считать два бронепалубных крейсера, которые остались во Владивостоке, то из 22 боеспособых крейсеров в 1904, к 1906 остались 11. Из них можно было вычеркнуть устаревшие «Память Азова», «Адмирал Корнилов» и откровенно слабый «Алмаз». Таким образом, на Балтийском флоте остались броненосные «Громобой», «Россия» и бронепалубные «Богатырь», «Олег», «Диана» и «Аврора», но и эти корабли назвать полностью боеспособными не поворачивался язык.

Но тут так же, как и с линкорами, у России уже был заказан еще в 1905 году компании «Виккерс» новый броненосный крейсер, который получил имя «Рюрик».

Первоначально он должен был при водоизмещении почти в 17000 т нести 4-254 мм орудия и 8 -203 мм, имея скорость хода до 21 уз. Корабль заложили 9 августа 1905 года, но 23 августа (5 сентября) 1905 был подписан Портсмутский мирный договор и спешка оказалась излишней.

Со стороны России была дана рекомендация приостановить стапельные работы для доработки проекта, на что фирма первоначально ответила резким отказом, но после обещания заказать этой же фирме второй крейсер пошла на попятную и даже согласилась всячески содействовать перепроектированию крейсера.

И надо сказать, что как контрагент британцы оказались на высоте.

Во первых, они оказали поддержку в получении новых в то время турбин Парсонса мощностью по 13500 л.с. каждая. Интересно, что они практически повторяли силовую установку лайнера «Кармания».

Во-вторых, они смогли крайне оперативно разработать новые одноорудийные башни под собственные 254 мм орудия, при том размер погона оказался равным таковому 203 мм пушек. Это позволило не просто не тормозить строительство, а продолжать формировать корпус под те же технические решения что были заложены ранее.

Вообще замена восьмидюймовых установок на 254 мм было следствием получения информации о постройке германских броненосных крейсеров типа «Шарнхорст» с многочисленной 210-мм артиллерией.

Но все же постройка обоих кораблей из-за решения различных технических проблем отставала от намеченного графика, и первый корпус «Рюрик» был спущен на воду только в середине 1907 года, в октябре спустили и «Адмирал Макаров». В это же время в России на стапелях Нового адмиралтейства заложили два таких же корабля.

Надо сказать, что решение о постройке серии этих кораблей заставило отказаться по финансовым причинам от строительства крейсеров типа «Баян» на французской верфи Forges et chantiers de la Méditerranée (причем фирме пришлось выплатить неустойку).

В итоге, несмотря на все проблемы и вопросы, корабли вошли в строй практически одновременно летом 1910 года. Интересно, что крейсера русской постройки вышли на испытания в следующем году, то есть строились даже быстрее, чем в Британии; правда, из-за различных недоработок полноценными боевыми кораблями они стали только в 1912.

Надо сказать, что Балтийский флот к тому моменту уже пополнился турбинными крейсерами.

Как я уже и писал в статье про Сибирскую флотилию, еще в 1904 году планировали заложить на стапелях, освободившихся от постройки «Жемчуга» и «Изумруда», два увеличенных крейсера того же типа, но начавшиеся война скорректировали планы.

Чтобы не возвращаться к теме полностью, стоит просто напомнить все переделки проекта, которые в итоге и привели к появлению в составе флота крейсеров «Топаз» и «Сапфир».

Во первых, построить крейсера по скорректированному проекту в России не получалось.

Тогда было решено заказать улучшенный вариант «Жемчуга», но уже за границей, благо германская верфь "Шихау" уже имела опыт постройки похожего крейсера «Новик». Работы на крейсерах начались в начале 1907 года.

Во-вторых, сами доработки заключались в добавлении поясного бронирования в районе машинного отделения, рулевого отсека и погребов, при том корпус нового крейсера практически сохранил те же обводы.

В-третьих. Первоначальное вооружение «Жемчуга» менялось неоднократно. В итоге корабль получил десять 120/50-мм пушек Виккерса, притом носовые и кормовые орудия установили в облегченных двухорудийных башнях, подобных установленным на мониторе «Шквал». А одиночные орудия установили в 4 спонсорах, по два с каждого борта. Кроме того, корабль мог брать в перегруз до 80 мин.

В четвертых, в середине 1906 года было получено разрешение от немецкого правительства на продажу 6 турбин, аналогичных установленных на крейсер «Люблин»; их-то и решили установить на новые крейсера.

И все же темпы постройки были такими, что уже через 2 года корабли проходили испытания на Балтике совместно с крейсерами «Богатырь» и «Олег», показав максимальную скорость в 27 узлов. Правда, находиться в составе Балтийского флота кораблям пришлось недолго: политическая обстановка потребовала перевода этих крейсеров в состав Сибирской флотилии. Правда, на Балтику вернулся требовавший ремонта «Аскольд». В 1912 году туда же отправили и «Адмирал Макаров».

Таким образом, крейсерские силы Балтийского состояли на начало кампании 1914 года из 3 бригад.

Первая бригада — мощные броненосные крейсера (в ряде источников их часто именуют линейными) типа «Рюрик» (сам «Рюрик», «Баян», «Паллада»). Их 254-мм орудия могли оказаться весомым аргументом даже против линейных крейсеров противника начала войны, не говоря уж о легких и бронепалубных.

Вторая бригада состояла из уже устаревших, но прошедших модернизацию броненосных «Россия» и «Громобой», а так же бронепалубных «Богатырь» и «Олег».

И третья бригада, которая даже официально называлась учебной, состояла из бронепалубных крейсеров «Аврора», «Диана» и вышедшего из ремонта «Аскольда»; правда, войну они встретили на Средиземном море и в действиях на Балтике не участвовали.

Надо сказать, что планы по развитию крейсерских сил были достаточно большими: уже в середине 1913 года были заложены первые два крейсера типа «Светлана».

На модернизации крейсеров 2-ой бригады надо остановиться поподробней.

Если «Богатыри» ограничились заменой котлов (правда, при этом на испытаниях весной 1913 года они смогли кратковременно преодолеть отметку скорости в 24 уз.) и заменой 6- 75-мм орудий на 120 -мм (при этом все 47-мм сняли), то броненосные крейсера еще в 1912 году, прошли более серьёзное перевооружение. Количество 6-дюймовок повысили до 6, установив по одной на баке и юте. 152-мм орудий на «Громобое» стало 20, а на «России» — 14.

Все же стоит вернуться к линкорам. Благодаря отказу от более серьёзной переработки проекта «Андрея Первозванного» удалось перебросить значительные ресурсы на постройку дредноутов; уже в мае 1914 года была сформирована первая бригада линкоров Балтийского флота, в которую вошли «Севастополь» и «Гангут».

Нельзя сказать, что эти корабли были полностью готовы, но проход двух грозных линкоров вместе с французским линкором «Франс», на котором прибыл Раймон Пуанкаре, произвело впечатление на президента 3-й республики.

Оставшиеся 2 линкора вступили в строй только в сентябре того же года, когда уже началась война, ну а линейные «Измаил» еще очень долго будут находиться на стапелях.