Альтернативный «Харьков», или Сказка о непотеренном времени

Часть I. Хитрость Главкома

Предыстория (РИ)

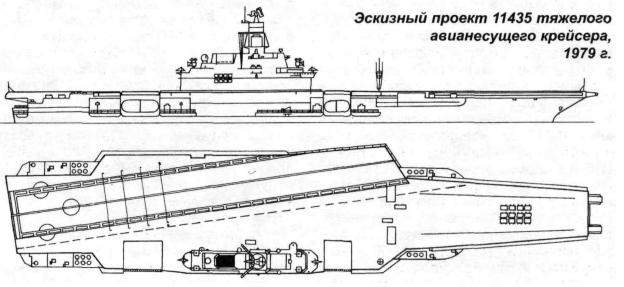

Как известно, эскизный проект пятого авианесущего крейсера в серии "одиннадцать-сороктретьих" был готов еще в 1979 году и при этом внешне он был довольно близок к тому, каким спустя почти десять лет стал ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". К основным отличиям можно отнести следующее:

— в техническом проекте для взлета самолетов еще предполагалась катапульта, реальный же "Адмирал Кузнецов" был оборудован трамплином;

— несколько иное размещение фазированных антенных решеток радиолокационного комплекса "Марс-Пассат";

— носовые ЗРК "Кинжал" имели не по шесть, а всего по три барабанные вертикальные пусковые установки, а общий боекомплект ЗУР "Кинжал" составлял соответственно 144, а не 192 ракеты;

— 12 пусковых установок ПКРК "Гранит" располагались в три, а не два ряда;

— не предполагалось дублирование ЗРАК "Кортик" 30-мм автоматами АК-630М и т.п.

Но, в целом, внешний облик корабля пр.11435 был хорошо узнаваем уже тогда.

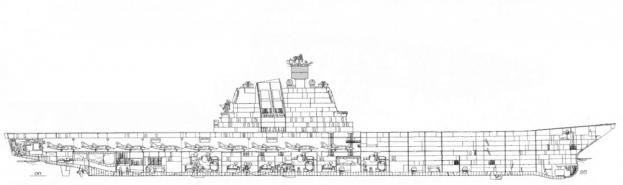

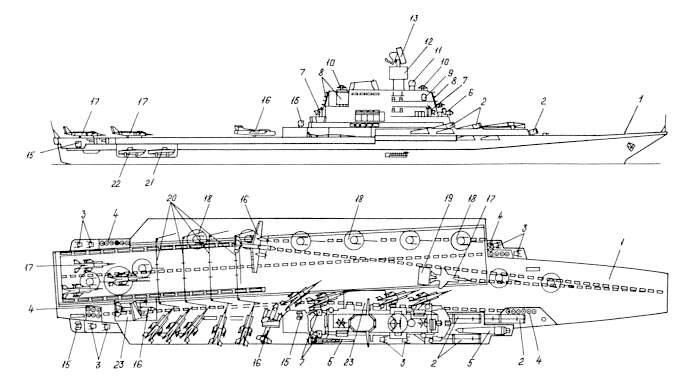

Рисунок 1 – ТАВКР пр. 11435

И всё бы хорошо (а уж если бы еще и ОКБ Яковлева не запудрило голову своими "газоотводными устройствами" на строящемся "Новороссийске" – так вообще замечательно) – Советский Союз вполне мог до своей безвременной кончины обзавестись двумя такими кораблями, но тут в строительство авианесущих кораблей в очередной раз вмешался Министр обороны СССР Д.Ф. Устинов со своей "идеей-фикс" в виде самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП). Дело в том, что пока завод-строитель был занят то монтажом внезапно потребовавшихся "газоотводных устройств" на строящемся "Новороссийске", то их демонтажем, главный заказчик вносил всё новые и новые требования в пока еще бумажный проект пятого корабля серии. А удовлетворение всё новых требований неизбежно тянуло вверх водоизмещение существовавшего пока еще на бумаге корабля. А это в один не очень хороший день инициировало в Генштабе обратную реакцию: замначгенштаба по ВМФ адмирал Н.Н. Амелько, прекрасно зная о том, что министр обороны "неровно дышит" к СВВП, уломал его потребовать "урезать осетра" ни много ни мало, а аж на 10 000 т водоизмещения, заодно отказаться от катапульт и переориентировать состав авиагруппы "в основном" на СВВП. Поскольку выполнение данных требований существенно снижало возможности пятого авианесущего крейсера, то неугомонный адмирал воспользовался "домашней заготовкой" на тему того, как "дешево и сердито" подменить "дорогие и малоэффективные" тяжелые авианесущие крейсеры проекта 1143 на пусть тоже не такие эффективные, как американские авианосцы, но зато дешевые "Халзаны".

Ответный ход Главком ВМФ СССР С.Г. Горшков нанес одновременно на двух направлениях: во-первых, он добился того, что и институты ВМФ, и представители судостроительной промышленности обстоятельно доказали, что "Халзаны" — это и не дешево, и не сердито; во-вторых, также пользуясь тем, что министр обороны "неровно дышит" к СВВП, "пробил" у него разрешение пятый корабль строить "по образу и подобию" четвертого, т.е. как носитель СВВП. "По образу и подобию" свелось к некоторым улучшениям в части авиационного вооружения (в частности пусковые установки ПКРК "Базальт" были смещены к правому борту, а от 100-мм универсальной артиллерии отказались вовсе, что обеспечило высвобождение носовой оконечности палубы для взлетного трамплина СВВП), что породило переименование "чистого" проекта "четверки" 11434 во вторую его итерацию – проект 114342. Однако, водоизмещение и главные размерения были оставлены как у "Баку", что и послужило главным аргументом при получении "одобрямс" от Устинова.

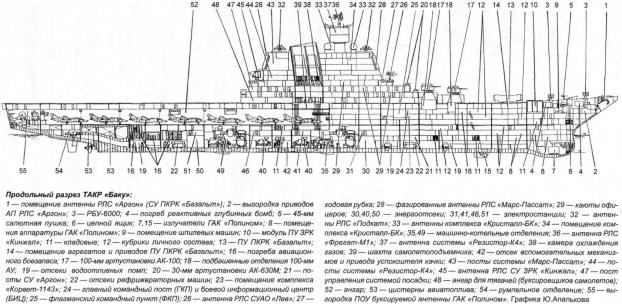

Рисунок 2 – Схема общего расположения ТAВКР пр. 114342:

1 – трамплин для взлета самолетов; 2 – ПУ ПКРК "Базальт"; 3 – ПУ зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик"; 4 – ПУ ЗРК "Кинжал"; 5 – кран для погрузки боезапаса; 6 – антенна РЛСУ ПКРК "Аргон-К"; 7 – антенна РЛСУ ЗРК "Кинжал"; 8 – антенна РЛК "Марс-Пассат"; 9 – антенна РЛК "Корвет"; 10 – антенна РЛК "Подкат"; 11 – антенна комплекса связи "Кристалл"; 12 – антенна РЛК "Резистор"; 13 – антенна РЛС "Фрегат"; 14 – антенны средств радиоэлектронной борьбы; 15 – ПУ противоторпедного ракетного комплекса "Удав-1"; 16 – самолет радиолокационного дозора и наведения; 17 – истребитель СК/ВВП Як-41; 18 – взлетно-посадочная площадка; 19 – газоотбойный щит стартовой позиции самолетов; 20 – аэрофинишер; 21 – разъездной катер; 22 – командирский катер; 23 – платформа подъемника ЛАК

В реальной истории эта маленькая победа Горшкова в первую очередь над своим оппонентом Амелько привела к тому, что "авианосный" стапель Черноморского судостроительного завода в Николаеве остался за кораблями Горшкова. Далее Главком ВМФ продолжил "наступление" на Министра обороны – в ходе широкомасштабных учений "Запад-81" он организовал личное посещение принимавшего в них участие ТАВКР "Киев" Устиновым. Дмитрий Федорович, увидев своими собственными глазами "что такое советский авианосец и чего ему не хватает до полного счастья" в сентябре 1981 года разрешил-таки водоизмещение пятого корабля в серии проекта 1143 увеличить на 10 000 т, что в итоге и позволило "Адмиралу Кузнецову" обрести тот вид, который мы все знаем сегодня.

Рисунок 3 – Министр обороны Д.Ф. Устинов и Главком ВМФ С.Г. Горшков на борту крейсера "Киев", сентябрь 1981 г.

Но кроме этого, история с проектом 114342 и личным визитом министра обороны на борт "Киева" имела и другие последствия…

Дело в том, что пока шли все эти политические игры и метания из стороны в строну с соответствующими изменениями требований к проектируемому кораблю, окончательно проект 11435 был утвержден только 7 мая 1982 года. Официальная закладка состоялась 1 сентября того же года (после спуска на воду корпуса "Баку" 31 марта несколько месяцев шла реконструкция стапеля — были восстановлены и удлинены боковые спусковые дорожки, завершались работы по сооружению предстапельной сборочной площадки для монтажа укрупненных и насыщенных оборудованием блоков из объемных секций корпусных конструкций). Однако фактически сборку первого (закладного) блока начали в декабре, а на стапель его установили только 22 февраля 1983 года!

Основная причина того, что был нарушен ставшей хорошей традицией на ЧСЗ порядок постройки ТАВКРов, когда новый корабль закладывался на стапеле №0 сразу после спуска на воду предыдущего, заключалась в том, что до самого последнего момента ЧСЗ готовился строить совсем другой корабль – ТАВКР проекта 114342, договор на постройку которого (дабы занять стапель ЧСЗ и предотвратить постройку "Халзанов") Минсудпром и ВМФ заключили еще 15 декабря 1980 года. Тогда же завод приступил к обработке первой партии металла для корпусных секций. А еще спустя год (когда в сентябре 1981 г. Устинов дал "добро" на увеличение водоизмещения "пятерки") повисла в воздухе судьба и этого, готовящегося к постройке корабля. В итоге, к постройке "пятерки" приступили не имея совершенно никакого задела ни по корпусным конструкциям, ни по заказам оборудования и механизмов у субподрядчиков. Это в свою очередь, привело к тому, что когда постройка корабля наконец началась, многие виды корпусных работ приходилось делать дважды, срывая саму суть блочной постройки нового корабля: сначала формировались пустые (смежники получили заказ на изготовление оборудования с опозданием как минимум год) блоки, из которых на стапеле формировался корпус, а затем в уже готовых корпусных конструкциях приходилось вырезать технологические отверстия, монтировать внутри корабля наконец-таки полученное оборудование и механизмы, а затем вновь заделывать проделанные технологические "ворота".

Всё это в конечно итоге отразилось на судьбе следующего за "Кузнецовым" корабля. Ведь будь своевременно готов проект 11435, ЧСЗ смог бы заранее приступить к сборке блоков на предстапельной площадке у еще занятого "четверкой" или реконструируемого стапеля, смог бы заранее заказать смежникам оборудование и механизмы и смог бы не тратить время на проделывание-заделывание "технологических отверстий" в уже готовом корпусе. В совокупности это могло дать выигрыш во времени не менее года. А для "Варяга" это много значило. Ведь по свидетельству его строителей, на момент прекращения работ на нем, общая техническая готовность корабля составляла около 67,8% и при взятом темпе ежемесячно могла увеличиваться на 1,5%, а уже при 75% (т.е. всего через полгода!) корабль должен был начать швартовые испытания. Иначе говоря, в декабре 1991 года, вслед за "Кузнецовым" в Североморск мог уйти и "Варяг". Трудно сказать, как сложилась бы судьба этих двух кораблей в трудные 1990-е – 2000-е годы (ведь основным стимулом к поддержанию в строю "Кузнецова" был и остается тот факт, что он является ЕДИНСТВЕННЫМ нашим авианосцем), но следует помнить, что осенью 1989 года "Кузнецов" вышел в море для проведения летно-конструкторских испытаний самолетов Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ при собственной технической готовности всего 82-86%…

Но это только присказка, а сказка наша будет вовсе не о "Варяге". Он упомянут лишь для того, чтобы было понятно, чем именно вызвано желание "проальтернативить" проект 114342.

История проектирования (АИ)

Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков, конечно, и в страшном сне не мог предвидеть распад Советского Союза, многолетнее ржавение "Варяга" у достроечной стенки опустевшего ЧСЗ и последующие продажу корабля Китаю и поднятие на нем флага ВМС КНР. Но вот предвидеть значительную потерю времени при первоначальной подготовке завода к строительству корабля одного проекта и последующего строительства корабля совсем иного проекта он мог.

Поэтому в предлагаемой альтернативе в 1980 году он предпринял «наступление» на маршала Устинова на более широком фронте.

Как и в реальности, Горшков, во-первых, добился того, что и ВМФ и Минсудпром выдали отрицательные заключения на предлагаемые адмиралом Амелько вертолетоносцы проекта 10200 "Халзан".

Во-вторых, добился у Устинова разрешения строить на ЧСЗ «свои» тяжелые авианесущие крейсеры, пусть пока и с ограничениями по водоизмещению и главным размерениям в пределах таковых у кораблей проекта 1143.

В-третьих, он также продолжил "обрабатывать" министра обороны и «клянчить» у него увеличения размеров новых авианесущих кораблей.

Не теряя надежды в успех на данном поприще, "ЭсГэ" выдал задание Невскому ПКБ продолжить разработки вариантов проекта авианесущих кораблей, увеличенного по сравнению с проектом 1143 водоизмещением. Горшков подстраховался и предусмотрел в задании варианты увеличения стандартного водоизмещения на 5000, 10 000 и 15 000 тонн – в зависимости от того, сколько именно удастся "выклянчить" у Устинова.

Однако главной хитростью Главкома по сравнению с реальностью стало то, что согласно выданному заданию все эти варианты должны быть унифицированы с проектом 114342 таким образом, чтобы переход к постройке от одного к другому варианту проекта мог быть осуществлен даже на стадии строительства! Поэтому кроме собственно проекта корабля требовалось проработать очередность работ на стапеле таким образом, чтобы вносимые в случае необходимости изменения стоили по возможности меньших трудопотерь.

В основе столь сложного, на первый взгляд, требования лежала высказанная несколько ранее идея об отсеке-вставке, в котором предполагалось разместить ряд вспомогательного оборудования, в частности, два вспомогательных паровых котла и два дополнительных дизель-генератора. Таким образом, предполагалось решить проблему необорудованности мест базирования кораблей проекта 1143 (Ю.В. Апальков. Ударные корабли. С.10: «Недостатком крейсеров данного типа также являлось несовершенство системы отопления внутренних помещений. Так как пункты базирования кораблей находились в районах, где большую часть года преобладали низкие температуры, то их огромные полетные палубы в зимнее время сильно охлаждались. Постоянно образовывавшийся конденсат буквально разрушал корабли в базе, где отсутствовала необходимая инфраструктура. Последнее обстоятельство приводило к тому, что крейсера были вынуждены стоять не у причальных стенок, а на рейдах. Для обеспечения повседневной жизнедеятельности экипажа приходилось держать введенными несколько главных котлов, а в штормовых условиях – половину из них (чтобы иметь в строю две линии валов). Таким образом, главные и вспомогательные механизмы энергетической установки "крутились" постоянно, "выбивая" ресурс»).

Однако реализации данной задумки мешали строгие ограничения на главные размерения строящихся авианесущих крейсеров, наложенные Устиновым. В этих условиях на "Баку" в ГЭУ была обеспечена возможность использования эшелонов в различных комбинациях, что экономило ресурс и позволяло проводить планово-предупредительный ремонт прямо в море. Проблему же остальных кораблей проекта 1143 решили весьма своеобразно. Во-первых, специально по числу кораблей проекта 1143 для Северного и Тихоокеанского флота были построены четыре (по два на каждый флот: ЭНС-244 и ЭНС-256 на СФ, ЭНС-348 и ЭНС-357 на ТОФ) так называемых энергетических судна пр. 305, задачей которых и было обеспечение авианесущих крейсеров электроэнергией и теплом на рейде. А во-вторых, на зиму авианесущие крейсера от греха подальше старались выгнать на боевую службу в теплые моря (так, в 6 из 10 своих боевых служб "Киев" уходил из Североморска в конце декабря – начале января; исключение из "зимних" служб составляли: 1-я, связанная с переходом к месту службы по завершению строительства и испытаний, 6-я и 7-я, приуроченные к учениям "Запад-81" и "Щит-82" соответственно, и 8-я, связанная с переходом к месту службы по завершению ремонта).

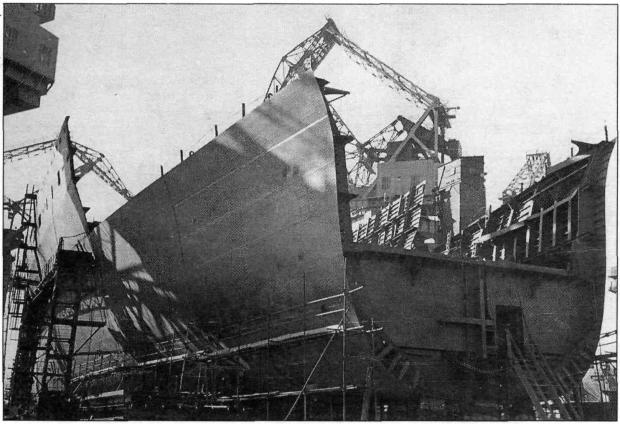

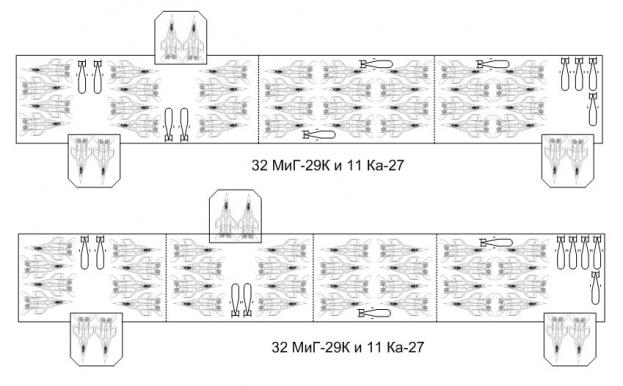

Рисунок 4 – Базой для разработки вариантов проекта 114342 являлся крейсер проекта 11434 "Баку"

Теперь же идея отсека-вставки получала широкое развитие. Во-первых, она позволяла не только дополнительно разместить вспомогательные механизмы, но и увеличить число главных котлов. А это в свою очередь позволяло не только более экономно расходовать ресурс ГЭУ (равно как и обеспечить возможность проведения ремонта части котлов без потери хода) за счет поочередного использования котлов в различных комбинациях, но и увеличить общую мощность ГЭУ, что также было немаловажно с учетом возросшего водоизмещения корабля. Во-вторых, за счет отсека-вставки можно было увеличить площадь ангара, а также оборудовать дополнительные технические позиции на полетной палубе. В-третьих, за счет использования межбортного пространства отсека-вставки можно было увеличить запасы корабельного мазута, что опять-таки было немаловажным на фоне увеличения числа котлов в составе ГЭУ. Кроме того, оставшийся объем отсека-вставки позволял увеличить запасы авиационного топлива на корабле (что было не лишним, особенно с учетом того, что при увеличении ангара увеличилась бы и численность авиагруппы). Но самым важным преимуществом идеи отсека-вставки было то, что все перечисленные улучшения можно было внедрить уже в ходе строительства корабля.

Проведенные проработки показали, что наименьший объем вносимых изменений при строительстве корабля будет достигнут, если отсек-вставка будет размещен в нос от машинно-котельных отделений на корабле проекта 1143, т.к. размещение вставки в корму от отсеков с ГЭУ приводили к необходимости увеличения длины гребных валов, изменения линии их прокладки и обводов кормовой части корпуса. Вставка же в нос от отсеков с ГЭУ делала носовые обводы несколько более острыми и при сохранении прежней ширины корпуса увеличивала соотношение длины к ширине, что в совокупности должно было привести к увеличению скорости хода даже без увеличения мощности ГЭУ.

Однако с началом проектирования стали проявляться некоторые детали, которые оказали заметное влияние на первоначально предполагаемый облик будущего корабля. Дело в том, что обозначенные Главкомом новые горизонты пределов водоизмещения превышали возможный прирост водоизмещения от вставки отсека с дополнительными котлами и генераторами. Вернее, вставка такого отсека соответствовала лишь первому варианту модернизации исходного проекта с увеличением водоизмещения на 5000 т.

Для "освоения" добавочных 10 000 т требовалось уже прорабатывать вариант с увеличением ширины корабля, т.к. в противном случае длина корабля превышала все разумные пределы, да и остойчивость начинала желать лучшего. Однако увеличение ширины корпуса явно противоречило требованию о "быстрой" перестройке корабля из одного варианта проекта в другой. Первоначально речь шла о том, чтобы установить на корпус проекта 1143 були, но в конечном итоге было принято несколько иное решение. Было предложено изготавливать первые секции корабля (район ГЭУ) без наружной обшивки, а в дальнейшем "по мере прояснения политической обстановки" либо монтировать на существующие шпангоуты наружную обшивку, получая обводы аналогичные пр.1143, либо наращивать ширину шпангоутов, а на месте прежней "наружной" обшивки монтировать промежуточную продольную переборку. Таким образом, примерно на протяжении 60% своей длины корабль получал не двойной, а тройной борт, доходящий по высоте до уровня ангарной палубы. Разумеется, такая конструкция не являлась полноценной ПТЗ, отсеки которой специально были бы оптимизированы для решения задач расширения газов, фильтрации и т.д., но тем не менее защищенность корабля от подводных повреждений существенно возросла по сравнению с исходным проектом.

От варианта же с увеличением водоизмещения на 15 000 т вообще пришлось отказаться, т.к. проведенные исследования показали, что никакой разумно допустимый объем вносимых изменений ни в проектируемый, ни тем более в строящийся корабль не позволят обеспечить увеличение водоизмещения в 1,5 раза.

Таким образом, было разработано два варианта проекта 114342 с увеличенным водоизмещением. Уже на стадии проектирования была предложена концепция выбора окончательного решения. Так, первоначально предполагалось на предстапельной площадке ЧСЗ начать сборку блоков с отсеками ГЭУ начиная от носового машинно-котельного отделения и заканчивая кормовой электростанцией. Носовая отсек-вставка пока не изготавливалась, а строящиеся блоки не имели наружной обшивки. Все работы по кораблю завод вел только на этих блоках, поэтому к окончанию их постройки наступала первая критическая дата – если Горшкову не удавалось к этому моменту получить разрешения на увеличение водоизмещения пятого авианесущего крейсера на 10 000 т, то завод был вынужден приступать к изготовлению кормовых отсеков по "сокращенному" варианту. Поскольку конструкция этих отсеков никак не отличалась ни в базовом варианте проекта, ни в варианте с увеличенным на 5000 т водоизмещением (в варианте с увеличенным на 10 000 т водоизмещением внутренняя компоновка кормовых отсеков в целом соответствовала базовому варианту проекта, но вот увеличение ширины корпуса приводило к существенным изменениям обводов подводной части корабля), Главком получал еще некоторое время (от полугода до года) на то, чтобы добиться разрешения увеличить водоизмещение корабля хотя бы на 5000 т. Но после того, как работы на стапеле по формированию корпуса корабля в корму от носовой электростанции приближались к концу и возникала необходимость в начале работ по формированию блоков носовой оконечности корпуса, наступала вторая критическая дата в окончательном определении облика строящегося корабля. Поскольку носовые обводы не допускали никакой двоякости в толковании конечного варианта проекта, было решено, что если Горшкову к этому моменту не удастся получить разрешения у министра обороны на увеличение водоизмещения "пятерки", то он своей властью разрешит подкорректировать предельные значения водоизмещения и длины корабля "всего-то на пару-тройку процентов" (авось, Устинов не заметит или не сочтет нужным критиковать столь непринципиальные отличия – ведь допустил же он незначительное увеличение "Баку" по сравнению с первыми тремя кораблями) и строящийся корабль получит минимальную из всех возможных отсек-вставку с двумя вспомогательными котлами и двумя дополнительными дизель-генераторами, как это когда-то предлагалось.

Рисунок 5 – Технология строительства крейсеров проекта 1143 позволяла реализовать идею о дополнительном отсеке-вставке на практике. На стапеле ЧСЗ — крейсер "Киев", лето 1971 года

В конечном итоге основные конструктивные изменения по сравнению с базовым вариантом проекта 11434 свелись к следующему.

Вариант I (такое название получил вариант проекта с увеличением водоизмещения на 5000 т) первоначально подразумевал вставку между носовым машинно-котельным отделением и носовой электростанцией еще двух отсеков: котельного с двумя главными и двумя вспомогательными котлами и электростанции с двумя турбогенераторами (всё-таки установка РЛК "Марс-Пассат" существенно увеличивала энергопотребление по сравнению с первыми кораблями проекта 1143). Соответствующим образом увеличивалась и длина авиационного ангара. При этом следует отметить, что во всех вариантах проекта (как с увеличением водоизмещения, так и без него) кормовой самолетоподъемник выполнялся бортовым (увеличенной площади и грузоподъемности) и за счет его выноса за пределы ангара увеличивалась полезная площадь последнего.

Но на этапе проектирования увеличение длины ангара неожиданно инициировало целый ряд дальнейших, не предусмотренных ранее компоновочных решений. Дело в том, что носовой самолетоподъемник располагался в носовой оконечности ангара, теперь же передняя стенка ангара "ушла" вперед и носовой самолетоподъемник оказывался посреди ангара таким образом, чем мешал оптимальной расстановке летательных аппаратов в ангаре. Грубо говоря, ангар увеличивался в размерах, а число самолетов в нем увеличивалось по принципу "не в коня корм".

Тогда было высказано предложение о разделении ангара на вертолетную и самолетную зону: в нос от носового самолетоподъемника, где по длине не помещалось целое количество самолетов, должны были быть сгруппированы противолодочные вертолеты, а остальная часть ангара занималась самолетами. Такое размещение летательных аппаратов в ангаре должно было ускорить подъем на полетную палубу конкретного типа летательных аппаратов. Дело в том, что ранее самолеты и вертолеты в ангаре размещались в смешенном порядке с единственной целью вместить как можно больше ЛА в ангар. Это существенно затрудняло экстренный подъем в воздух какого-то определенного типа ЛА, т.к. вытаскивая из ангара на полетную палубу нужный тип ЛА, в ангаре приходилось "играть в пятнашки" со всеми ЛА. Однако и эту благую идею не удалось реализовать, т.к. требуемое количество вертолетов Ка-27 не помещалось в "вертолетной" части ангара.

Тогда задачу продолжили решать в лоб. Поскольку смещению носового самолетоподъемника дальше в нос по сравнению с начальным проектом 1143 мешало недостаточное расстояние между котлами носового машинно-котельного и дополнительного котельного отделений, то длину блока-вставки решили увеличить ровно настолько, чтобы самолетоподъемник смог быть размещен у носовой стенки ангара. Тем более, что всё равно прежние размеры вставки не выбирали лимит добавочных 5000 т водоизмещения.

Теперь же появлялась возможность еще более увеличить длину ангара, а под ним разместить дополнительные запасы авиационного топлива или боеприпасов, что было совсем не лишним с учетом на глазах растущей численности авиагруппы. Еще ниже выделили помещение для дополнительных водоотливных насосов.

Правда теперь увеличение водоизмещения корабля составляло уже не 5000 т, а около 6000 т, но Главком пошел на это, что называется, не моргнув глазом. Основной проблемой данного варианта было вовсе не то, что водоизмещение превысило на 1000 т первоначальное задание, а то, что длина корпуса возрастала на 38 метров. В итоге получался корабль полным водоизмещением около 50 000 т и длиной по ватерлинии 280 м – при таких размерах численность авиагруппы могла быть намного больше того, что вмещалось в ограниченный ангар, выросший "из детских штанишек" проекта 1143.

Поэтому вариант I был признан исключительно как вынужденная мера и основным был принят второй вариант, как более оптимальный с точки зрения соотношения водоизмещения и численности авиагруппы.

а)

б)

Рисунок 6 – Подварианты проекта 114342 с увеличенным на 6000 т водоизмещением отличались между собой использованием дополнительных объемов либо для увеличения запасов авиационного боезапаса (а), либо для увеличения авиационного топлива (б). Окончательно был принят вариант с увеличенным запасом авиатоплива

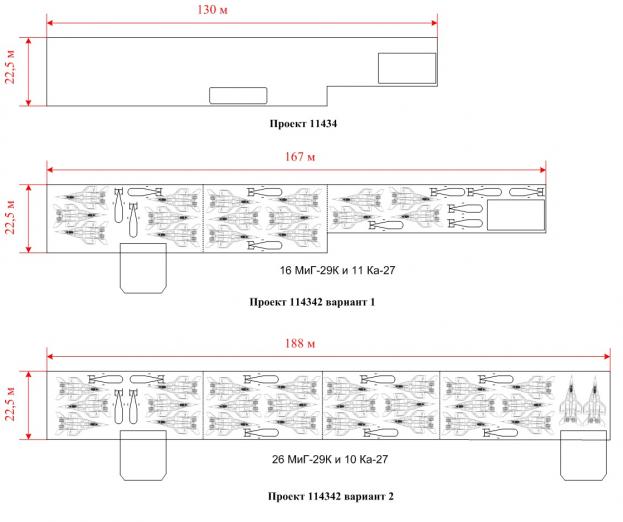

Вариант II отличался не только усиленной ПТЗ за счет увеличения ширины межбортного пространства и увеличением водоизмещения на 10 000 т. В нем проблему размещения носового самолетоподъемника решили не "в лоб", а "перпендикулярно". Или, вернее, "дважды перпендикулярно". Не имея возможности поместить самолетоподъемник между двумя группами котлов при прежнем уровне ангарной палубы, в варианте II просто подняли ангар на одну палубу выше. Это не только благоприятно сказалось на живучести корабля (теперь не имеющий поперечных водонепроницаемых переборок ангар оказался выше уровня воды дополнительно более чем на 2 метра, что не могло не отразится на параметрах непотопляемости и остойчивости). Но самое главное, теперь на корабле появились дополнительные помещений общей площадью свыше 3000 м2. Это позволило перенести из носовой оконечности под ангар массу кладовых и вспомогательных помещений, в результате чего появилась возможность еще больше увеличить длину ангара. А это в свою очередь позволило носовой самолетоподъемник размещать не слева от надстройки, а перед ней. Таким образом, были дополнительно высвобождены свободные площади как на ангарной палубе (носовой самолетоподъемник также стал бортовым), но и на полетной. Кроме того, за счет поднятия ангара на одну палубу выше появилась возможность более рационально разместить дымоходы и воздуховоды, в результате чего ангар, в отличие от базового проекта 11434 и от 1-го варианта 114342, имел на всем протяжении постоянную ширину 22,5 метра.

Длина же блока-вставки по варианту II составляла 24 м и в нем размещены только дополнительные котельное отделение и электростанция. Если электростанция, как и в первом варианте, включала два турбогенератора мощностью 1500 кВт каждый, то в котельном отделении теперь было четыре главных котла типа КВН-98/64, места для вспомогательных, к сожалению, не осталось. Число главных котлов было увеличено для повышения суммарной паропроизводительности, ибо по варианту II возрастала ширина корпуса и для сохранения требуемой скорости было необходимо увеличить мощность ГЭУ. Хотя промышленность и предлагала новые котлы КВГ-4 с повышенной паропроизводительностью (115 т/ч вместо 98 т/ч у прежних), заказчик счел целесообразным не рисковать и поставил надежность уже отработанной ГЭУ во главу угла.

Запасы авиационного топлива и боеприпасов были увеличены, во-первых, за счет подъема ангара на одну палубу вверх, что позволило увеличить объемы выделенных для них помещений на прежнем месте. А во-вторых, были дополнительно выделены помещения для хранения авиационных боеприпасов под ангарной палубой в районе между машинно-котельными отделениями (при этом часть помещений для хранения авиационных боеприпасов, размещенных в кормовой части корабля, были использованы для увеличения запасов авиатоплива).

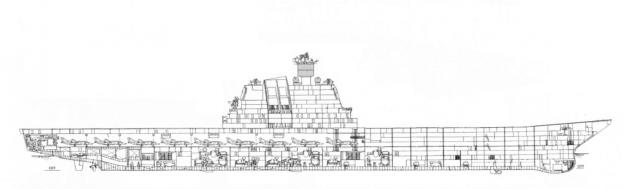

Рисунок 7 – Вариант проекта 114342 с увеличенным на 10 000 т водоизмещением

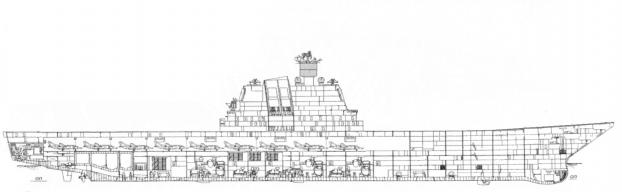

Рисунок 8 – Авиационный ангар различных вариантов проекта

Таблица 1 – ТТЭ ТАВКР проектов 11434, 114342 и 11435

| ТАВКР "Баку" проект 11434 (РИ) | Проект 114342 Вариант I (АИ) | Проект 114342 Вариант II (АИ) | ТАВКР "Адм. Кузнецов" проект 11435 (РИ) |

Водоизмещение, т: стандартное нормальное полное |

33 440 38 970 44 490 |

39 500 45 000 51 500 |

43 500 49 000 56 000 |

46 540 53 050 59 100 |

Размерения, м: длина наибольшая длина по ВЛ ширина наибольшая ширина по ВЛ осадка при нормальном водоизмещении осадка средняя при полном водоизмещении осадка по обтекателям антенны ГАК |

273,08 242,86 52,9 31 8,47 9,42 11,52 |

311 281 54 31 8,5 9,5 11,6 |

300 267 58 33 8,5 9,5 11,6 |

306,5 270 72 33,4

10,0

|

Экипаж (в т.ч. офицеров), чел.: общий с флагманом соединения и его штабом л/с авиагруппы |

1615 (383) 1665 (433) 430 |

|

|

1980 (520)

1200 |

Автономность по провизии, сут. | 30 |

|

| 45 |

Энергетическая установка: кол-во ГТЗА ТВ-12-3 х мощность, л.с.

кол-во главных котлов КВН-98/64 х паропроизводительность, т/ч кол-во вспомогательных котлов х паропроизводительность, т/ч кол-во турбогенераторов х мощность, кВт кол-во дизель-генераторов х мощность, кВт |

4 х 45 000

8 х 98

нет 6 х 1500 4 х 1500 |

4 х 47 500…48 000

10 х 98

2 х 15 8 х 1500 4 х 1500 |

4 х 50 000

12 х 98

нет 8 х 1500 4 х 1500 |

4 х 50 000 (ТВ-12-4)

8 х 115 (КВГ-4) нет 6 х 1500 4 х 1500 |

Скорость хода, уз.: максимальная полная экономическая |

32,5 29 18 |

33 29,5 18 |

32,5 29 18 |

29 18 |

Дальность плавания, миль: со скоростью 29 узлов со скоростью 18 узлов |

4050 7590 |

3500…3800 7500…8000 |

4000 9000 |

3850 7680 |

Авиационное вооружение (по проекту): кол-во и тип самолетов кол-во и тип вертолетов ДРЛО кол-во и тип противолодочных вертолетов кол-во и тип спасательных вертолетов |

14 Як-41 и 6 Як-38М 4 Ка-31 10 Ка-27 2 Ка-27ПС |

24 МиГ-29К 4 Ка-31 12 Ка-27 2 Ка-27ПС |

36 МиГ-29К 4 Ка-31 12 Ка-27 2 Ка-27ПС |

34 МиГ-29К 4 Ка-31 18 Ка-27 2 Ка-27ПС |

Авиационно-технические средства: кол-во стартовых позиций для самолетов кол-во стартовых позиций для вертолетов (из них для дежурного спасательного вертолета) кол-во технических позиций кол-во х грузоподъемность (размеры) самолетоподъемников, т

число аэрофинишеров число аварийных барьеров размеры ангара, м |

1

6 (1) 13 1 х 30 т (18,9х10 м) 1 х 20 т (18,9х6,2 м)

нет нет 130 х 22,5 х 6,6 |

3

6 (2) 16 1 х 40 т (20х16 м) 1х20 т (18,9х6,2м) 4 1 167х22,5х6,6 |

3

6 (2) 18 2 х 40 т (20х16 м)

4 1 188х22,5х6,6 |

3 11

9 2 х 40 т (16х14 м)

4 1 153х26х7,2 |

Комплекс противокорабельных ракет | "Базальт" 12 палубных ПУ с ПКР П-500 | Нет | Нет | "Гранит" 12 подпалуб-ных ПУ с ПКР П-700 |

Зенитно-ракетный комплекс кол-во и тип ЗРК общее число ПУ общий боекомплект ЗУР число одновременно обстреливаемых целей |

4 х "Кинжал" 24 192 16 |

4 х "Кинжал" 24 192 16 |

4 х "Кинжал" 24 192 16 |

4 х "Кинжал" 24 192 16 |

Артиллерийское вооружение кол-во и тип АУ РЛС управления огнем общий боезапас, выстрелов кол-во и тип АУ РЛС управления огнем общий боезапас, выстрелов |

2х1 100-мм АК-100 "Лев" 1200 8 30-мм АК-630М 4 х "Вымпел" 96 000 |

8 30-мм АК-630М 4 х "Вымпел" 96 000 |

8 30-мм АК-630М 4 х "Вымпел" 96 000 |

8 ЗРАК "Кортик" 8х4 ПУ ЗУР (256 ЗУР) 8х2 30-мм (48 000) 8 30-мм АК-630М (72 000)

|

Противолодочное и противоторпедное вооружение | 2х10 300-мм РБУ-12000 | 2х10 300-мм РБУ-12000 | 2х10 300-мм РБУ-12000 | 2х10 300-мм РБУ-12000 |

Радиотехническое вооружение: БИУС основной РЛК обнаружения ВЦ резервная РЛС обнаружения ВЦ РЛС обнаружения НЛЦ система наведения авиации

комплекс космической связи ГАК |

"Лесоруб" "Марс-Пассат" "Фрегат-М1" 2 х "Подкат" "Резистор-К4"

"Кристалл-БК" "Полином" |

"Лесоруб" "Марс-Пассат" "Фрегат-М2" 2 х "Подкат" "Резистор-К4"

"Кристалл-БК" "Полином" |

"Лесоруб" "Марс-Пассат" "Фрегат-М2" 2 х "Подкат" "Резистор-К4"

"Кристалл-БК" "Полином" |

"Лесоруб" "Марс-Пассат" "Фрегат-МА" 2 х "Подкат" "Резистор-К4", "Газон" "Кристалл-БК" "Полином" |

Строительство (АИ)

Торжественная закладка корабля, на которой присутствовал Главком ВМФ СССР С.Г. Горшков, состоялась 1 сентября 1982 года — сразу по завершению работ по реконструкции стапеля. Новый крейсер в соответствии с традицией получил название одного из лидеров, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны, — "Харьков". Процесс закладки был весьма впечатляющим — два 900-тонных крана финской фирмы "Kone" выставили на стапель уже сформированный блок носового машинно-котельного отделения, в котором уже были смотнированы четыре главных котла. В отличие от предшественников, пятый крейсер в серии проекта 1143 строился методом крупно-блочного монтажа. Заготовка металла началась еще во второй половине 1981 года. Тогда же субподрядчики получили заказы на оборудование и механизмы для нового корабля. А уже весной 1982 года ЧСЗ приступил к формированию первых блоков на предстапельной площадке. Фактически работы можно было начинать еще до спуска "Баку", но особой необходимости в этом не было — после спуска корпуса четвертого крейсера требовалось около полугода на реконструкцию стапеля, поэтому руководство завода сочло более актуальной задачей сосредоточение усилий на достройке "Баку" и, соответственно, ускорении высвобождения стапеля №0 для дальнейших работ.

С закладкой "Харькова" связана еще одна интересная история. Еще в 1980 году при обсуждении планов судостроения на следующую пятилетку Главком неожиданно для всех высказался о необходимости закладки на одном из судостроительных заводов Николаева одного эсминца проекта 956 — якобы для ускорения постройки серии кораблей этого типа. Знающие люди отнеслись к этой инициативе Горшкова, мягко говоря, с непониманием. Единственным возможным кандидатом на постройку такого корабля в Николаеве был завод имени 61 коммунара, который и без этого испытывал нехватку стапельных мест и "зашивался" с ракетными крейсерами проекта 1164 и индийскими фрегатами проекта 61-МЭ. Тем не менее, Главком оказался на удивление крайне принципиален по этому, на первый взгляд, непринципиальному вопросу — ведь постройкой одного дополнительного корабля проблему постройки всей планируемой серии эсминцев было не решить, а вот на сроках сдачи и без того трудно идущих крейсеров этот эсминец мог сказаться весьма неблагоприятно.

Так завод имени 61 коммунара получил заказ на постройку эсминца "Внушительный". При этом не менее удивительным стало требование Главкома наряду с заготовкой металла еще до закладки корпуса приступить к изготовлению четырех котлов КВН-98/64 для ГЭУ будущего эсминца. Самым удивительным в этом требовании стали вовсе не сроки начала работ по изготовлению котлов, а то, что в нем предписывалось к изготовлению ГТЗА "в целях ускорения работ по постройке эскадренных миноносцев проекта 956 в г. Ленинграде не приступать вплоть до особого распоряжения".

В итоге в 1981 году в Николаеве приступили к изготовлению серии из 12 котлов — восьми для пятого крейсера проекта 1143 и четырех для эсминца проекта 956. Однако в конце того же года поступило новое распоряжение Горшкова — закладку "Внушительного" отменить, водоизмещение пятого крейсера проекта 1143 увеличить на 10 000 т, имеющийся задел по механизмам от заказа №2211 ("Внушительный") использовать для достройки заказа №105 ("Харьков"). Таким образом, ларчик открывался весьма просто: прикрываясь разговорами об ускорении постройки серии эсминцев проекта 956, Горшков подстраховался и обеспечил начало изготовления требуемого числа главных котлов для постройки "пятерки" в увеличенном варианте еще до того, как добился разрешения у министра обороны на подобное увеличение. Все это привело к тому, что летом 1982 года, еще до установки на стапель закладных секций, все 12 главных котлов "Харькова" были изготовлены и смонтированы на соответствующих корпусных блоках на предстапельной площадке. Отказ же от постройки "Внушительного" позволил 30 августа 1983 года заложить на освободившемся стапеле (28 августа была спущена на воду "Червона Украина") четвертый крейсер проекта 1164.

Блочный метод постройки корпуса корабля в совокупности с заблаговременным заказом на изготовление оборудования и механизмов субподрядчикам обеспечили весьма высокие темпы строительства. Стапельный период занял всего около двух с половиной лет (для сравнения — у меньшего на четверть "Баку" он составлял 4 года) — торжественный спуск на воду приурочили ко дню рождения В.И. Ленина и назначили на 20 апреля 1985 года. Здесь, безусловно, сказалась то заблаговременное начало работ по подготовке к постройке крейсера, которое было инициировано Главкомом еще в 1980-1981 годах. В дальнейшем у серийных авианосцев стапельный период постройки длился 3 года. Сразу после спуска на воду "Харькова" на стапеле №0 Черноморского судостроительного завода был установлен закладной блок нового авианосца, также унаследовавшего название одного из лидеров советского ВМФ и названного в честь одной из союзных республик — "Тбилиси", строящегося, правда, уже по другому проекту.

Своевременный заказ, изготовление и монтаж общекорабельного оборудования и систем позволил "Харькову" выйти на швартовые испытания уже весной 1988 года. Чуть раньше, в феврале-марте началось заселение экипажа на корабль. Швартовые испытания завершились летом 1988 года, после чего корабль на месяц вернулся на завод. А уже в сентябре 1988 года он уже вновь вышел в море. На этот раз для проведения летно-конструкторских испытаний самолетов своей будущей авиагруппы. Полеты продолжались до конца ноября, поэтому доделочные работы на крейсере были возобновлены лишь в декабре 1988 года. Весной 1989 года "Харьков" вышел на заводские ходовые испытания, а летом начались государственные испытания. 30 декабря 1989 года был подписан приемный акт.

Весной 1990 года крейсер прошел докование и приступил к отработке курсовых задач и обеспечению тренировок летчиков специально сформированного 275-го отдельного корабельного истребительного авиаполка. Усиленная подготовка экипажа корабля и его авиагруппы длилась весь год, а в марте 1991 года крейсер в сопровождении БПК пр.1134Б "Керчь" и "Азов", а также ККС "Березина" вышел на свою первую боевую службу в Средиземное море и Атлантику, совмещенную с переходом к месту постоянного базирования на Северный Флот. В Средиземном море "Харьков" был встречен КУГ в составе ТАРКР проекта 11442 "Калинин" и ЭМ проекта 956 "Безупречный" и "Окрыленный", с которыми 25 июля 1991 года вместе прибыли в Североморск.

Рисунок 9 – Весной-летом 1991 года в Средиземном море была развернуто одно из самых мощных за всю историю Советского ВМФ соединение. Крейсер "Калинин" во время боевой службы, 1991 год

Оценка проекта

Безусловно, "Харьков" стал этапным кораблём в истории советского ВМФ. Переход от предельно ограниченных во всем (скорость, дальность, маневренность, боевая нагрузка, возможности БРЭО) штурмовиков Як-38 к одним из лучших истребителей 4-го поколения, да еще и в удвоенном, по сравнению с предыдущими советскими "авианосцами", количестве выводил новый советский авианесущий крейсер на принципиально новый уровень. "Примеряя на себя" события недавно отгремевшей Фолклендской войны, советские моряки не без гордости отмечали, что с ТАКИМ кораблем они с легкостью бы вышли победителями даже если бы им пришлось воевать против Англии и Аргентины вместе взятых.

Помимо высоких боевых возможностей, обусловленных в первую очередь использованию палубных модификаций истребителя МиГ-29, много нового нес и сам корабль. Прежде всего, это технология блочного метода строительства корабля, позволившая выйти отечественному судостроению на высочайший темп строительства авианосцев. Также немалую роль в сжатых сроках постройки столь крупного и мощного корабля сыграла и высокая унификация как по отдельным узлам и механизмам, так и по корпусным конструкциям с кораблями предыдущей серии.

Вместе с тем вынужденная ориентация на конструктивные решения, принятые для крейсеров типа "Киев", явилась для "Харькова" и основной причиной того, что столь большие водоизмещение и размерения корабля не были использованы в полной мере. Уже на этапе проектирования 2-го варианта проекта 114342 стало ясно, что при таком или незначительно большем водоизмещении можно добиться гораздо больших показателей. Прежде всего, это касалось вместительности ангара, который в силу конструктивных особенностей был ограничен по ширине всего 22,5 метрами. Расчеты показывали, что доведение ширины ангара до величины 28 метров (напомним, что ширина корпуса "Киева" по ватерлинии составляла 31 метр) позволит увеличить вместительность ангара на треть (истребители МиГ-29К смогут размещаться в ряд не по три, а по четыре машины). Кроме того, новые размерения корабля при использовании прежней ГЭУ позволяли задуматься о полноценной подводной конструктивной защите с увеличенным числом вертикальных преград.

Таким образом, еще на стадии проектирования "Харькова" стали прорисовываться черты будущего шестого советского авианосца.

Новый крейсер должен был иметь полное водоизмещение около 60 000 т при длине по ватерлинии 270 м, ширине 33,5 м и осадке 9,8 м. Радиоэлектронное, зенитно-ракетное и противолодочное вооружение в целом должны были повторять таковые у "Харьков" (т.е. предполагалось оснастить крейсер радиолокационным комплексом "Марс-Пассат", гидроакустическим комплексом "Полином", четырьмя ЗРК "Кинжал" по шесть ВПУ в каждом и восемью ЗРАК "Кортик", РБУ "Удав" и т.д.). Основное отличие заключалось в конструкции корпуса выше отсеков ГЭУ – новый авианосец должен был иметь авиационный ангар другой конструкции – более широкий и оснащенный тремя бортовыми самолётоподъемниками. Теперь при комплектовании авиагруппы самолётами типа МиГ-29К в ангаре могли быть размещены 32 из 36 машин, что было особо важно для действий в штормовых условий Тихого океана и Северной Атлантики. Увеличение числа подъёмников сокращало время экстренного подъёма авиагруппы в воздух, а также повышало боевую устойчивость корабля (ранее все самолётоподъёмники были сосредоточены только по правому борту).

Также к конструктивным изменениям следует отнести более развитые спонсоны, размещенные по обоим бортам корабля. За счет этого удалось не только увеличить ширину ангара, но и увеличить площадь полетной палубы, т.к. теперь надстройка размещалась на спонсоне. Перенос надстройки на спонсон позволил увеличить длину носовых стартовых позиций со 105 до 140 м, что благоприятно сказалось на возможности базирования на крейсере тяжелых истребителей типа Су-27К.

В подводной части корабля увеличение ширины корабля было использовано для организации противоторпедной защиты.

Кроме того, некоторые изменения претерпела ГЭУ корабля. Было решено использовать удачную схему ГЭУ "с дублированием" котлов, однако, за счет перехода к котлам КВГ-4 повышенной паропроизводительности в носовом котельном отсеке было решено оставить только два "резервных" главных котла (теперь для обеспечения мощности каждого ГТЗА в 50 000 л.с. хватало двух котлов, размещенных в "своем" машинно-котельном отсеке), но зато разместить еще и два вспомогательных котла для обеспечения общекорабельных нужд.

Необходимо отметить, что первоначально было принято решение строить шестой советский авианесущий корабль с ядерной ГЭУ. Однако, высокие темпы строительства "пятерки", приводили бы не менее чем к годовому простою "нулевого" стапеля после спуска на воду "Харькова", так как сроки завершения строительства "ядерных" цехов ЧСЗ делали закладу "шестерки" в 1985 году бессмысленной. В этих условиях было решено шестой корабль оснащать отработанной КТУ, а ЯЭУ устанавливать на седьмой корабль, закладка которого планировалась на 1988 год.

Рисунок 10 – Варианты компоновки ангара перспективного авианосца

Часть II. Срочный «МиГ»

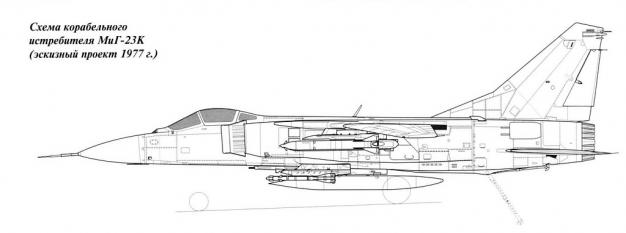

Работы по созданию корабельных модификаций истребителей МиГ-23 и Су-27 начались в ОКБ им. Микояна и ОКБ им. Сухого соответственно еще в 1970-х годах в связи с проектированием атомных авианосцев пр. 1160 и пр. 1153. Однако тогда все работы были ограничены стадией аванпроекта, не в последнюю очередь из-за того, что строительство указанных авианосцев так и не началось. Следующий этап работ по Су-27К и МиГ-29К был связан с началом проектирования в 1977 году авианесущего крейсера по проекту 1143.5, предполагавшему катапультный взлет самолетов классической аэродинамической схемы. На этот раз прекращение работ было связано уже с двумя причинами. Во-первых, на авианесущем крейсере пр. 1143.5 "поставил крест" адмирал Амелько — водоизмещение пятого авианосца было решено сократить до такового у "Баку" и одновременно отказаться от катапульт, отдав предпочтение самолетам вертикального/укороченного взлета и посадки разработки ОКБ им. Яковлева (позже вернулись к "нормальным" истребителям, но катапульты для "пятерки" навсегда остались в прошлом). А во-вторых, аванпроект Су-27 1978 года базировался на первоначальном варианте самолета Су-27, испытания опытных образцов которого вынудили ОКБ им. Сухого приступить к коренной переделке самого самолета Су-27. Поэтому, когда в конце 1981 года Главком ВМФ наконец-таки получил долгожданное "добро" от министра обороны на постройку авианосца с самолетами классической аэродинамической схемы, оба истребительных конструкторских бюро и им. Микояна, и им. Сухого были вынуждены приступать к работе по созданию палубных истребителей фактически с нуля.

Рисунок 11 – Проекты палубных истребителей, разработанных в рамках работ над авианосцем проекта 1153

На первом этапе эти работы шли "ни шатко ни валко" в обеих авиационных фирмах. Во-первых, гораздо большим приоритетом для них в начале 1980-х годов являлось завершение затянувшихся работ по созданию истребителей 4-го поколения МиГ-29 и Су-27 для ВВС и ПВО и скорейшая организация их серийного производства. Поэтому все силы КБ и заводов были брошены на "сухопутные" машины. Во-вторых, приступая к созданию палубных истребителей в начале 1980-х годов, оба КБ осознавали, что эти машины должны быть уже многофункциональными и рассматривали базой для создания палубных истребителей не только что созданные истребители Су-27 и МиГ-29, а их перспективные многоцелевые модификации Су-27М и МиГ-29М. Учитывая, что сами новые модификации истребителей Су-27 и МиГ-29 в начале 1980-х существовали только на бумаге, ОКБ им. Сухого и ОКБ им. Микояна работу по палубным истребителям на тот момент ограничили оснащением нескольких машин Су-27 и МиГ-29 тормозным гаком и различными испытаниями взлетно-посадочных операций на наземном исследовательско-тренировочном центре корабельной авиации в Крыму, ибо справедливо полагали, что создание БРЭО для многоцелевых машин затянется и не позволит организовать их серийное производство ранее 1990 года.

В этих условиях одно из совместных заседаний руководства ВМФ, ВВС и министерств авиационной и судостроительной промышленностей, посвященное ходу работ по текущему и перспективному строительству авианосцев, состоявшееся в 1984 году, повергло в шок как Главкома ВМФ, так и создателей палубной авиации. Для первого оказалась вопиющей беспечность представителей авиапрома относительно сроков создания корабельных истребителей, а вторые были крайне удивлены тем, что флот будет готов приступить к первым полетам с палубы всего через три года, а через четыре года ему будет нужен полностью укомплектованный полк корабельных истребителей.

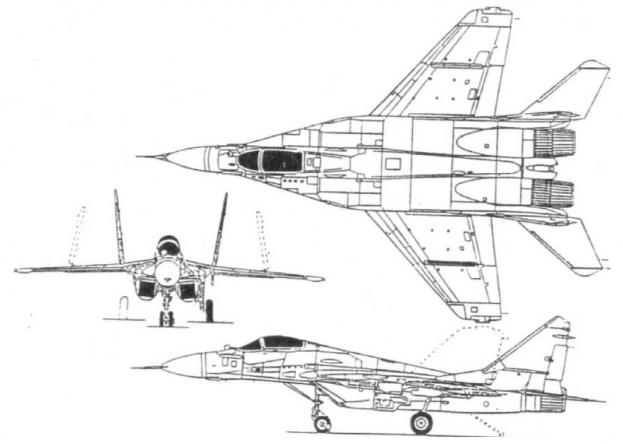

С этого момента события завертелись словно в калейдоскопе. До конца года было проведено около десятка подобных совместных совещаний представителей ВМФ, ВВС, МАП и МСП, общим итогом которых стало то, что разрабатываемые в настоящий момент истребители Су-27К и МиГ-29К поступят на вооружение планируемого к закладке в начале будущего, 1985 года шестого тяжелого авианесущего крейсера, построенного по новому проекту, а для строящегося в данный момент авианесущего крейсера "Харьков" придется экстренно создать упрощенную модификацию истребителя МиГ-29К, базирующуюся на готовящемся к серийному производству сухопутном варианте МиГ-29 "9-13". Прежний, многоцелевой вариант МиГ-29К ("9-31") теперь именовался как МиГ-29КМ, а индекс МиГ-29К получил новый упрощенный вариант корабельного истребителя.

Выбор в пользу МиГ-29 для "Харькова" был основан на двух принципах. Во-первых, ангар "Харькова" был достаточно узок, т.к. сам "Харьков" проектировался как доработанный "Баку". А это существенно снижало численность авиагруппы в случае комплектования ее достаточно крупными Су-27. Во-вторых, организация массового серийного производства МиГ-29 представлялась менее проблематичной, что позволяло рассчитывать на то, что во второй половине 1980-х годов удастся укомплектовать этими машинами пару полков авиации ВМФ без особого ущерба для программы перевооружения ВВС.

Правильность принятых в далеком 1984 году решений в дальнейшем подтвердила жизнь. Так, первый полет опытного образца многоцелевого истребителя МиГ-29М "9-15", на базе которого создавался корабельный истребитель МиГ-29КМ "9-31", состоялся лишь 26 апреля 1986 года. При этом от собственно МиГ-29М первый прототип, по сути, имел лишь фюзеляж, а двигатели и электроника соответствовала еще обычному МиГ-29. Первый полет истребителя МиГ-29КМ "9-31" состоялся 23 июля 1988 года. Напомним, что к этому времени "Харьков" уже завершал швартовые испытания! Годом раньше, 17 августа 1987 года в воздух впервые поднялся Су-27К.

Первоначально в корабельном истребителе "9-31", именуемом теперь МиГ-29КМ, планировали внедрить следующие нововведения:

— широкое применение нового алюминиево-литиевого сплава;

— массовая замена клепаных соединений на сварные;

— увеличение доли композитных материалов;

— широкое внедрение радиопоглощающих материалов;

— изменение формы (заострение) корневых крыльевых наплывов;

— увеличение площади крыла до 43 м2 площадь, выполнение его складным и оснащение его увеличенным числом узлов подвески;

— оснащение вихреобразующим "зубом" горизонтального оперения;

— изменение системы защиты двигателей от посторонних предметов и, как следствие, увеличение емкости внутренних топливных баков;

— усиление конструкции фюзеляжа, оснащение самолета тормозным гаком, отказ от тормозного парашюта;

— удлинение и усиление стоек шасси и усиление их амортизаторов;

— установка оборудования дозаправки топливом в полете;

— внедрение новой электродистанционной системы управления;

— установка новой БРЛС, обеспечивающей увеличение дистанции обнаружения воздушных целей, поражения одновременно нескольких целей, обнаружения и поражения наземных (надводных) целей;

— оснащение кабины двумя монохромными многофункциональными индикатора на электронно-лучевых трубках;

— введение в состав вооружения управляемых ракет "воздух-воздух" Р-77, "воздух-поверхность" Х-29Т, противокорабельных ракет Х-31А, противорадиолокационных ракет Х-31П и корректируемых авиабомб КАБ-500Кр.

Из всего этого перечня в новом "упрощенном" варианте МиГ-29К планировали оставить только жизненно необходимые для палубного истребителя усиленные стойки шасси, тормозной гак, складывающиеся крылья увеличенной площади, а также "морской" вариант двигателей РД-33. Также по аналогии с будущим МиГ-29КМ было решено увеличить внутренний запас топлива за счет отказа от воздуховодов в верхней части крыла и введения опускаемых защитных решеток в основных воздухозаборниках, а число подкрыльевых узлов подвески сразу довести до восьми – четыре на неподвижной части крыла и четыре на складывающихся консолях. Введение же нового алюминиево-литьевого сплава в конструкцию планера, а главное установку нового "борта" отложили до "лучших времен".

Рисунок 12 – Палубный истребитель МиГ-29К, 1980-е годы

Основными недостатками создаваемого истребителя являлись унаследованные от сухопутного прототипа малая дальность полета и отсутствие возможности применять управляемое вооружение по наземным и морским целям. Так, если у МиГ-29 "9-13" дальность полета на малых высотах составляла 700 км, то на МиГ-29К за счет увеличения запасов топлива при отказе от воздуховодов в верхней части крыла этот показатель удалось довести до 800 – 850 км. Что, впрочем, не решало проблемы – в пересчете на "туда и обратно" дальность полета палубного "МиГа", хотя и превышала таковую у Яковлевских "вертикалок", но всё равно была меньше, чем у противокорабельных ракет "Базальт", от которых на "Харькове" пришлось отказаться в пользу всё тех же "МиГов".

Как и на сухопутных аналогов проблему малой дальности МиГ-29К решили с помощью подвесных топливных баков: подфюзеляжного емкостью 1520 л и/или двух подкрыльевых емкостью по 1150 л. При этом одновременно три ПТБ использовались только в перегоночных полетах – на бомбовую нагрузку резервов мощности двигателей уже не хватало, особенно при взлете с палубы. Хотя в ВВС наибольшее распространении получили подфюзеляжные баки (они располагались "полукомфорно" и имели меньшее лобовое сопротивление, но главное фронтовым МиГ-29 вполне хватало имеющейся дальности полета), на флоте более активно использовали подкрыльевые баки, т.к. они в большей степени позволяли увеличить радиус действия самолета. Существенным их недостатком было ограничение максимально скорости самолета не более 850 км/ч (М=0,8).

Идея установки на МиГ-29К системы дозаправки топливом в воздухе разбилась об эмоциональную тираду Главкома ВМФ на одном из совместных совещаний, призывавшего авиаторов прекратить заниматься очковтирательством. Логика Главкома была проста: заправлять "МиГи" посреди океана было некому – самолетам-заправщикам берегового базирования там взяться неоткуда, а сами МиГ-29К, в отличие от Су-27К, 6500-кг контейнер УПАЗа поднять в воздух не могли. Включать же в состав авиагруппы "Харькова" тяжелые истребители Су-27К только ради того, чтобы они выступали в роли заправщиков для "МиГов" было слишком "жирно". В связи с этим он посоветовал конструкторам использовать имеющиеся резервы объемов и масс на самолете, если таковые еще имеются (раз конструкторы видят возможность установить оборудование для дозаправки), для увеличения внутренних запасов топлива. Судя по всему, адмирала уже давно достала манера конструкторов перекладывать свои инженерные проблемы (малая дальность полета по сравнению с требуемой) на плечи военных (вам нужна большая дальность – вот вы и организуйте дозаправку самолета в воздухе, а как и от чего – не наша проблема, мы установили на самолет соответствующее оборудование, дальше пусть у вас голова болит), в связи с чем его речь имела весьма эмоциональна и содержала массу непечатных выражений и эпитетов. И хотя в дальнейшем он и извинился лично перед Беляковым, авиаторы в свою очередь были вынуждены признать правоту замечаний Главкома.

В связи с этим ограничением была принята следующая тактика проведения полетов. В обычных условиях для дежурного патрулирования в воздух поднимались истребители с двумя ПТБ, двумя ракетами "воздух-воздух" средней дальности Р-27Р и четырьмя ракетами "воздух-воздух" малой дальности Р-73. Взлет самолетов производился с дальней стартовой позиции, а патрулирование проводилось на удалении не более 100 км от авианосца. В случае обнаружения воздушной цели истребители сбрасывали подвесные баки и атаковали противника. Одновременно с ближних стартовых позиций поднимались истребители усиления, которые уже не имели подвесных топливных баков (всё равно за время их взлета обнаруженная цель приближалась к кораблю), но зато несли уже 8 ракет "воздух-воздух" – четыре Р-27Р и четыре Р-73. Не смотря на то, что МиГ-29К наряду с более совершенной ракетой "воздух-воздух" малой дальности Р-73 с тепловой ГСН мог также использовать и широко распространенную ракету Р-60М, в боезапас крейсера было решено включить только Р-73 – считалось, что пока единственный на флоте авианосец будет решать задачи исключительной важности и для этого его истребители должны, по возможности, иметь самое совершенное ракетное вооружение.

Для поражения наземных и морских целей МиГ-29К мог применять широкую номенклатуру неуправляемых авиационных боеприпасов: авиабомбы калибром 500, 250 и 100 кг, блоки с 80-мм и 122-мм НАР, а также контейнеры с малогабаритными боеприпасами (осколочные и противотанковые бомбы и мины калибром от 0,5 до 2,5 кг). При этом от МиГ-29 "9-13" корабельный вариант унаследовал многозамковые балочные держатели, позволявшие одновременно подвешивать "тандемом" две бомбы калибром 500 или 250 кг, либо две тройки 100-кг авиабомб. Такие многозамковые балочные держатели могли быть установлены на четыре подкрыльевых узла подвески, расположенные на неподвижной части крыла (узлы подвески на складывающихся консолях крыла были рассчитаны либо на ракеты "воздух-воздух" малой дальности, либо на одиночные 100-кг авиабомбы). Однако взлет МиГ-29К с восемью ФАБ-500 с палубы корабля не практиковался – даже двигатели РД-33К с увеличенной тягой позволяли поднять 4 тонны бомб только с сухопутных аэродромов. Максимум, что позволяла дальняя стартовая позиция "Харькова" – это шесть ФАБ-500 и две Р-73. С ближних стартовых позиций взлетали МиГ-29К с восемью ФАБ-250 и двумя-четырьмя Р-73.

Рисунок 13 – Первые полеты на "Харькове", сентябрь 1988 года

Проблему же применения управляемого вооружения несколько своеобразно. Осознавая необходимость в специализированном учебно-тренировочном самолете для летчиков палубной авиации, конструкторы решили "совместить приятное с полезным" и решили в качестве базы ударного палубного самолета взять двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ "9-51". Такое решение позволяло повысить эффективность нанесения ракетно-бомбовых ударов за счет разделения функций пилотирования самолетом и наведения оружия между двумя членами экипажа.

С одной стороны, использование МиГ-29УБ в качестве учебно-тренировочного позволяло не только отрабатывать взлетно-посадочные операции в условиях базирования на корабль, но и совершенствовать навыки пилотирования истребителей МиГ-29К. С другой стороны, размещение второго члена экипажа на МиГ-29УБ вынудило его создателей отказаться от установки БРЛС на этот самолет, ограничившись лишь одной оптико-локационной станцией. Соответственно, из состава вооружения самолета пришлось исключать ракеты Р-27Р. Таким образом, МиГ-29УБ переставал быть полноценным учебно-боевым самолетом в полном смысле этого слова и в большей степени соответствовал термину учебно-тренировочный самолет. В связи с тем, что на "Харькове" состав авиагруппы был сильно ограничен, использование такого "неполноценного" учебно-боевого истребителя являлось не самым оптимальным решением.

В этих условиях возможность превратить "неполноценный" учебно-боевой истребитель в "полноценный" истребитель-бомбардировщик позволяла убить двух зайцев сразу: один и тот же самолет в мирное время мог использоваться как учебно-тренировочный, а в военное – как ударный. Это, в свою очередь, существенно экономило время и средства как на разработку, так и на серийное производство палубных самолетов.

Основные мероприятия по "оморячиванию" МиГ-29УБ были унифицированы с таковыми на МиГ-29К: на самолете были усилены стойки шасси, установлен тормозной гак, за счет отказа от воздуховодов в верхней части крыла был увеличен запас топлива, крылья выполнены складными, а число узлов подвески на них было увеличено с шести до восьми. Кроме того, был проведен ряд работ по повышению живучести ударного самолета: были установлены устройства отстрела ложных тепловых целей, внедрено частичное бронирование кабины экипажа и т.д.

Придание же новому самолету способности решать ударные задачи было осуществлено благодаря только что завершенной теме "9-14". Работы по созданию истребителя МиГ-29, оснащенного лазерно-телевизионной прицельной станцией "Рябина" в подвесном контейнере, и способного применять управляемые ракеты Х-25МЛ, Х-29Л и авиабомбы КАБ-500Л (подвеска вместо ЛТПС "Рябины" контейнера с аппаратурой "Прогресс-Н" позволяла также применять противолокационные ракеты Х-25МП и Х-31П). Работы по МиГ-29 "9-14" были прекращены во второй половине 1980-х годов ради сосредоточения усилий по созданию более совершенного многофункционального истребителя МиГ-29М "9-15", а имеющийся задел был использован для создания палубного двухместного истребителя-бомбардировщика МиГ-29УБК "9-54" (индекс темы "9-54" появился как объединение темы двухместного учебно-боевого истребителя МиГ-29УБ "9-51" и одноместного истребителя с расширенными возможностями по поражению наземных целей МиГ-29 "9-14"; палубный же двухместный учебно-боевой истребитель на базе МиГ-29КМ "9-31" должен был иметь обозначение МиГ-29КУБ "9-62").

Как и в случае с ракетами "воздух-воздух" малой дальности с тепловой ГСН Р-73 и Р-60М, выбор для палубного ударного самолета между ракетами "воздух-поверхность" с лазерной ГСН Х-29Л и Х-25МЛ был сделан в пользу более новой и более совершенной Х-29Л. Выбор подкрепляли и весьма восторженные отзывы от первого боевого применения этих ракет в Афганистане. Не удивительно, что именно эти ракеты с мощными БЧ (320 кг) вошли в состав основного варианта вооружения самолета в случае нанесения удара по крупным надводным кораблям противника (МиГ-29УБК должен был нести два ПТБ по 1150 л, две УР "воздух-поверхность" Х-29Л и две УР "воздух-воздух" Р-73, взлет должен был осуществляться с дальней стартовой позиции).

Еще одна интересная особенность решения совместить ударный и учебно-тренировочный самолет в одной машине проявилась во время перехода "Харькова" на Северный флот. Как и ожидалось, первый выход принципиально нового для советского ВМФ авианесущего крейсера в Средиземное море и Атлантику сопровождался повышенным вниманием со стороны кораблей и самолетов НАТО. Однако многочисленные "сопровождающие" так и не смогли оценить истинную роль самолетов МиГ-29УБК в составе авиагруппы "Харькова". Палубный вариант двухместного МиГ-29УБ натовскими разведчиками был оценен исключительно как учебно-тренировочный вариант (отсутствие БРЛС заставило сделать иностранным специалистам вывод о том, что МиГ-29УБК не может являться полноценным боевым самолетом), а их большое количество в составе авиагруппы было интерпретировано как желание советского руководство повысить летную подготовку палубных летчиков в новых условиях в возможно более короткие сроки. В итоге в иностранных справочниках "Харьков" был оценен исключительно как корабль ПВО, авиагруппа которого укомплектована только истребителями-перехватчиками. Наличие в составе авиагруппы нового советского авианосца эскадрильи ударных самолетов осталось незамеченным натовскими специалистами.

Таблица 2 — Возможные варианты вооружения палубного истребителя МиГ-29К

№ узла подвески | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ракеты "воздух-воздух" Р-27Р |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Ракеты "воздух-воздух" Р-73 и Р-60М | * | * | * | * |

| * | * | * | * |

ПТБ 1520 л |

|

|

|

| * |

|

|

|

|

ПТБ 1150 л |

|

|

| * |

| * |

|

|

|

ФАБ-500 |

|

| * * | * * |

| * * | * * |

|

|

ФАБ-250 |

|

| * * | * * |

| * * | * * |

|

|

ФАБ-100 | * | * | *** *** | *** *** |

| *** *** | *** *** | * | * |

Блоки 80-мм НАР С-8 (по 20 НАР) |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Блоки 122-мм НАР С-13 (по 5 НАР) |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Контейнеры КМГ-У |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Таблица 3 — Возможные варианты вооружения палубного истребителя-бомбардировщика МиГ-29УБК

№ узла подвески | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ракеты "воздух-поверхность" Х-29 и Х-25 |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Ракеты «воздух-воздух» Р-73 и Р-60М | * | * | * | * |

| * | * | * | * |

Контейнер ЛТПС «Рябина» |

|

|

|

| * |

|

|

|

|

ПТБ 1500 л |

|

|

|

| * |

|

|

|

|

ПТБ 1150 л |

|

|

| * |

| * |

|

|

|

КАБ-500 |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

ФАБ-500 |

|

| * * | * * |

| * * | * * |

|

|

ФАБ-250 |

|

| * * | * * |

| * * | * * |

|

|

ФАБ-100 | * | * | *** *** | *** *** |

| *** *** | *** *** | * | * |

Блоки 80-мм НАР С-8 (по 20 НАР) |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Блоки 122-мм НАР С-13 (по 5 НАР) |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Контейнеры КМГ-У |

|

| * | * |

| * | * |

|

|

Таблица 4 — Стандартные варианты вооружения

№ узла подвески | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

МиГ-29К в режиме «патрулирование» | Р-73 | Р-73 | Р-27Р | ПТБ-1150 | — | ПТБ-1150 | Р-27Р | Р-73 | Р-73 |

МиГ-29К в режиме «экстренный перехват» | Р-73 | Р-73 | Р-27Р | Р-27Р | — | Р-27Р | Р-27Р | Р-73 | Р-73 |

МиГ-29УБК в режиме «атака морской цели» | — | Р-73 | Х-29Л | ПТБ-1150 | ЛТПС | ПТБ-1150 | Х-29Л | Р-73 | — |

Еще до завершения испытаний началось серийное производство палубных истребителей. Всего для укомплектования 275-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (в связи с тем, что отдельные морские штурмовые авиаполки, укомплектованные самолетами типа Як-38 для ТАВКР пр. 1143, Северного и Тихоокеанского флотов имели номера 279 и 273 соответственно, авиаполкам, предназначенным для формирования истребительных авиагрупп "Харькова" и "Тбилиси", было решено присвоить номера 275 и 277 соответственно) было выпущено 60 корабельных истребителей МиГ-29К: 40 в одноместном и 20 в двухместном вариантах. В отличие от "сухопутных" авиаполков корабельный имел не три, а четыре эскадрильи: три истребительные, укомплектованные одноместными МиГ-29К, и одну истребительно-бомбардировочную, укомплектованную двухместными МиГ-29УБК. "Боевой" состав каждой эскадрильи включал 12 истребителей соответствующего типа. Кроме того, на каждую эскадрилью полагалось иметь две дополнительные "спарки", предназначенные для выполнения учебно-тренировочных полетов летчиками эскадрильи (т.е. штатно эти самолеты "своих" экипажей не имели). Таким образом, всего в полку было 36 одноместных и 20 (12 "боевых" в 4-й эскадрилье и по 2 "учебно-тренировочных" в четырех эскадрильях) двухместных машин. Еще 4 одноместных МиГ-29К передавались полку в качестве запасных на случай потери самолетов в авиакатастрофах.

Все 60 серийных истребителей поступили в полк с 1988 по 1990 годы (до этого, с конца 1987 года подготовка летного состава а полка были велась на опытных и предсерийных МиГ-29К и МиГ-29УБК). Осенью 1988 года в полк пришли первые 16 серийных машин: 12 МиГ-29К для укомплектования 1-й эскадрильи и 4 "спарки" МиГ-29УБК. К лету 1990 г. "Харькова" (отработка крейсером задач в акватории Черного моря) серийными машинами удалось полностью укомплектовать две истребительные и одну истребительно-бомбардировочную эскадрильи (опытные и предсерийные машины при этом были переданы в 100-й инструкторский корабельный истребительный авиаполк для подготовки летного состава других полков). Третья истребительная эскадрилья была укомплектована до конца 1990 года. Тогда же в полк поступили 4 "запасных" истребителя.

Рисунки 14 и 15 – Полеты МиГ-29К в акватории Черного моря, лето 1990 года

Рисунок 16 – МиГ-29К на палубе "Харькова" во время его первой боевой службы в Средиземном море, весна 1991 года

Серийный выпуск двигателей РД-33К для 275-го окиап составил 200 штук: 120 сразу установили на самолеты, 48 предназначались в качестве запаса на "линейные" машины (т.е. по одному двигателю на каждый самолет) и еще 32 предназначались для восьми "учебно-тренировочных" (считалось, что традиционно значительная часть полетов в полку будет проводиться на двухместных машинах, поэтому каждая из двух "спарок" в эскадрильях получала по 4 запасных двигателя), для запасных самолетов резервных двигателей не предусматривалось.

В 1990-91 годах было выпущено еще 20 истребителей МиГ-29К (12 одноместных и 8 двухместных). Выпуск "упрощенных" МиГ-29К накануне запуска в серию "полноценных" МиГ-29КМ был связан с желанием ускорить формирование 277-го окиап и подготовить личный состав авиагруппы "Тбилиси" к намеченному на весну 1992 года выходу в море. Первыми весной 1991 года в полк поступили 4 МиГ-29УБК выпуска 1990 года. Затем летом из состава 275-го окиап из Североморска в Саки для 277-го окиап были переданы 12 одноместных МиГ-29К. Взамен их авиагруппа "Харькова" получила 12 новых одноместных МиГ-29К в 1-ю эскадрилью и 2 "спарки" МиГ-29УБК в "запас" (к этому моменту одна штатная "спарка" уже была утеряна в катастрофе). Еще две "спарки" до конца года получил 277-й окиап.

Хотя истребители МиГ-29К выпуска 1991 года и не отличались по своему названию от машин более раннего выпуска, на самом деле, представляли собой дальнейшую эволюцию на пути к многоцелевым машинам МиГ-29М "9-15" / МиГ-29КМ "9-31". Истребители МиГ-29К выпуска 1991 года по конструктивному исполнению планера уже полностью соответствовали самолету МиГ-29КМ "9-31", однако БРЭО еще не дотягивало до задуманного на МиГ-29М уровня многофункциональности. В то же время возможности БРЭО были существенно увеличены по сравнению с машинами предыдущих выпусков – на истребителях выпуска 1991 года была установлена БРЛС Н0‑19М, аналогичная тем, которые устанавливали на самолеты МиГ-29С "9-13С". Это позволило увеличить дальность обнаружения цели типа "истребитель" на 10 км, а число одновременно обстреливаемых целей было доведено до двух. Одновременно в состав вооружения были введены ракеты "воздух-воздух" Р-27Т, Р-27ЭР и Р-27ЭТ, а также Р-77.

Рисунок 17 – Полеты МиГ-29К выпуска 1991 года, Баренцево море, ноябрь 1991 года

Таблица 5 — Сравнительные ТТХ БРЛС истребителей МиГ-29К и МиГ-29КС

Самолет-носитель | МиГ-29К | МиГ-29КС |

Тип БРЛС | Н0-19 | Н0-19М |

Дальность обнаружения воздушной цели с ЭПР 3 м2: — в передней полусфере — в задней полусфере |

60 35 |

70 40 |

Число одновременно сопровождаемых целей |

10 |

не менее 10 |

Число одновременно обстреливаемых целей |

1 |

2 |

Внешняя схожесть корабельных штурмовиков МиГ-29УБК с сухопутными МиГ-29УБ «9-51» привела к тому, что долгие годы на Западе не знали об истинных ударных возможностях авиагруппы «Харькова» и считали ее назначением исключительно ПВО. Наличие же в достаточно большом количестве двухместных машин в составе советского авианосца иностранные специалисты списывали на то, что «Харьков» являлся первым советским «полноценным» авианосцем и Советам, соответственно, требовалось провести большую работу по подготовке летчиков палубной авиации. На «Мосаэрошоу-92» был представлен только одноместный МиГ-29К, а впервые показанный широкой публике двухместный МиГ-29УБК на МАКСе-95 был расценен иностранными специалистами исключительно как опытная единичная переделка серийной учебно-боевой машины, но никак не серийно выпускаемый палубный ударный самолет. О том, что первый советский авианосец нес на борту эскадрилью ударных самолетов, способных поднять от двух до четырех управляемых ракет «воздух-поверхность» с массой БЧ свыше 300 кг, впервые было рассказано в одной из телепередач, вышедшей в эфир лишь в конце 1990-х годов.