В наше время у России и Британии откровенно сложные отношения. Ни те, ни другие и не притворяются, будто испытывают друг к другу теплые чувства. В 40-е годы многое было по-другому. Борьба с нацистами объединила самых удивительных союзников. И совместные боевые действия русских и британцев не исчерпывались полярными конвоями.

В 1941 году в СССР потянулась сначала робкая струйка, а затем и полноценная река военной помощи от союзников. Советский Союз бился с нацистами, напрягая все силы, и фронт непрерывно требовал все больше и больше самых разнообразных грузов. Ресурсы, техника, продовольствие… Одним из очевидных направлений была доставка боевых самолетов.

СССР получал от британцев среди прочего истребители «Харрикейн». Однако специалистов по этой машине в стране еще не было. К тому же, грузы должны были прибывать в Мурманск, который требовалось защитить от посягательств немецкой авиации. Так что решили совместить полезное с полезным. На русский север отправилось необычное формирование — 151 авиакрыло. Две эскадрильи. Это были британцы, которые должны были обучать русских летать на «Харрикейнах» и одновременно помогать защищать Мурманск. Вся операция получила кодовое наименование «Бенедикт».

Крыло возглавил винг-коммандер Генри Рамсботтом-Ишервуд. Он был новозеландцем и теперь отправился в буквальном смысле на другой конец Земли. Этот летчик тридцати шести лет был опытным командиром, летчиком-испытателем — словом, во главе отряда стоял человек совершенно не случайный. Остальные летчики тоже имели богатый опыт службы и боев.

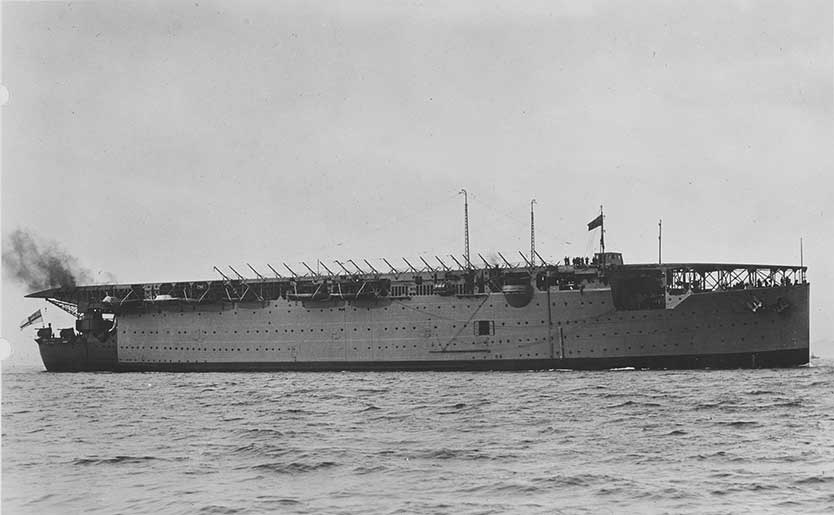

В августе 1941 года конвой вышел в путь. Его основу составлял старый авианосец «Аргус», который использовали в качестве авиатранспорта. Кроме самолетов. перебрасывали 550 человек личного состава: 30 летчиков, остальные — техники, штабисты, служащие аэродромного обеспечения.

Первые «Харрикейны» уже прилетели своим ходом в Ваенгу — базу неподалеку от Мурманска. Правда, основную массу людей и техники послали через Архангельск: большую часть самолетов везли в разобранном виде, а Мурманск часто бомбили, так что решили не рисковать, собирая машины прямо под ударами.

Однако дела шли довольно споро, и 11 сентября самолеты уже летали над Мурманском. Все сопровождалось разнообразными техническими трудностями: пулеметы клинило от холода, компасы работали с погрешностями, пара машин повредила шасси еще при взлете с авианосца. Но гости постепенно освоились на русском Севере.

В Ваенге прием был теплым, даже горячим. В первый вечер англичане и русские приняли столько горячительных напитков за встречу, что на следующий день авиакрыло Ишервуда было небоеспособно. Но дальше началась нормальная боевая работа.

К слову, советскую сторону представляли одни из лучших летчиков. Борис Сафонов вообще был знаменитостью — он уже успел результативно повоевать и стать Героем Советского Союза. Не менее заслуженным был Алексей Кухаренко — участник Финской войны и опытный пилот.

Бытовые условия на Ваенге были неплохими. Штаб располагался в кирпичном здании, неофициально названном «Кремль». Диалог поддерживали с помощью высококвалифицированных переводчиков и переводчиц. Один из британцев, Тим Элкингтон, пытался приударить за эффектной блондинкой по имени Анна. Однако после танцев девушку перехватил ее муж. «У него тоже был пистолет. Тут не поспоришь. Но у меня до сих пор хранится её шейный платок», — вспоминал Элкингтон о несостоявшемся приключении.

Впрочем, британцев приглашали не для флирта. Шло обучение, боевые вылеты.

12 сентября произошел первый воздушный бой — и первая потеря. Сержант Смит был убит. Самолет был тяжело поврежден, и он не смог открыть фонарь кабины, а вынужденная посадка кончилась тем, что подбитый самолет развалился, убив летчика. Этой ценой удалось повредить немецкий самолет-разведчик и сбить два мессершмитта. Начало было положено.

Правда, вскоре последовали новые потери: из-за небоевого происшествия погибли двое механиков. Бои начали проходить все чаще и чаще. Англичане сопровождали пикировщики Пе-2, перехватывали немецкие бомбардировщики. 6 октября состоялся самый сложный, но и самый успешный бой. Британцев подняли по тревоге после обеда, когда группа бомберов Ю-88 пыталась атаковать Ваенгу.

14 юнкерсов пытались бомбить аэродром, но почти все англичане были уже в воздухе, а с земли работали зенитки. Правда, один самолет чуть не был разбит на взлете — летчику пришлось выпрыгнуть, и его тут же бросило в холодную осеннюю лужу близким разрывом. К счастью, этим беды исчерпались, а вот самолету оборвало оперение.

Над аэродромом шел бешеный бой. В какой-то момент флайт-лейтенант

Рук оторвался от своих, обнаружил группу истребителей и попытался встать в строй. Это оказались мессеры. Отчаянно маневрируя, Рук сбил одного из них, но дальше на него навалились вчетвером. Рук, выжимая из самолета все возможное, вырвался и прошел на бреющем полете над советским эсминцем — зенитки русских оказались надежной защитой.

А в целом этот бой оказался очень удачным. Два бомбера удалось сбить, еще два пошли на вынужденную посадку на советской территории, экипажи сдались в плен русским.

Всего англичане успели сбить 15 немецких самолетов.

Это был последний, но и самый эффектный бой британцев над Мурманском. 13 октября советские летчики начали принимать самолеты. Русские уже неплохо обращались с «Харрикейнами», причем и летчики, и механики. В Архангельск шли новые самолеты.

23 октября состоялся прощальный ужин. Если встреча сопровождалась морем водки, но прощание — океаном виски. Британцы на кораблях возвратились на родину.

За время войны СССР получил почти 3 тыс. «Харрикейнов».

Весной 1942 года Иван Майский, посол СССР в Британии, вручил ордена Ленина четырем британцам: Рамсботтом-Ишервуду, сержанту Хоу — самому результативному летчику отряда, сбившему аж троих за время командировки в СССР, и обоим командирам эскадрилий. В ответ англичане наградили крестами «За выдающиеся летные заслуги» четырех советских авиаторов, в том числе Сафонова и Кухаренко.

В дальнейшем судьбы солдат и офицеров этой необычной воинской части разошлись. Борис Сафонов погиб 30 мая 1942 года над океаном. К этому моменту на его счету было 25 сбитых. Генри Рамсботтом-Ишервуд пережил войну, но в 1950 году погиб в снежную бурю во время испытательного полета. Его ордена в 2009 году выкупил на аукционе оставшийся анонимным российский покупатель.

Однако большая часть солдат и офицеров, участвовавших в операции «Бенедикт», благополучно пережила войну. Тим Элкингтон, удачливый летчик и неудачливый ловелас, до конца жизни посещал русский военный мемориал и поддерживал связь со своим переводчиком, Владимиром Кривощековым. Прошли годы, началась и окончилась холодная война, последовал холодный мир, но все это не помешало этим двоим оставаться братьями по оружию. Или Brothers in Arms.

ПРИЛОЖЕНИЕ

источник: https://www.mn.ru/long/tovarishchi-po-oruzhiyu

а нельзя эти крейсера поставить на консервацию и во второй мировой либо использовать в атлантике для конвойной службы безе переделки, либо в 1939-41 переделать в корабль ПЛО или ПВО?

Юридически ничто не запрещало, но без пред-знания — как понять, что они в 1940-ых пригодятся, если они уже в начале 1930-ых считались почти бесполезными?

согласен, но с другой стороны 15000 тонн водоизмещения на дороге не валяются и могут пригодиться

Ну да, немцам пригодятся… будет что на свой счёт записать.

«Моряки хорошо помнили, как трудно было в конце XIX века избавиться от древних мониторов времен Гражданской Войны» — как говорится, и эти люди потом критикуют русских моряков за то, что те в конце 19-го — начале 20-го века тяжко расставались с кораблями примерно аналогичного возраста вроде черноморских «поповок» или балтийского многообразия броненосных батарей и башенных лодок. 🙂

Уважаемый коллега Fonzeppelin,

Очень интересно ++++++++++++++++!!! Даже немного жаль, что подобная модернизация не состоялась.

С уважением Андрей Толстой

++++++++++

+++, очень интересно. Не знал (по лени)) что на амер. ТК стояли башни 3*203мм. Кажется других ТК с такими нет. Думал что 2*203мм канон для всех, 4 штук массово, 3- на «маленьких» британских и 5 на японцах.

И да, могли еще послужить. Из вариантов лучший по мне- 26узловый без замены ГК. Сравнивать надо было не с Пенсаколой, а с Йорков))

… но еффект етих попаданий будет ГОРАЗДО меньший. Не забываем что у пушек с высокой нач. скорости в снарядах очень мало взрывчатки. А производительность… у 9-10*203 пушек возможно, у 6шт.- вряд ли.

+++++

Статья интересная однозначно! +

Но…

ИМХО если бы амеры начали модернизацию хотя бы части из них в направлении установки турбин и увеличения скорости, то и бриты и японцы сразу же подняли бы КИПИШ и уже на Лондонской конференции 1930 года был бы поставлен вопрос о зачислении модернизированных КР в какой-нибудь из классов или в КРТ — тип Пенсильвания или даже а ЛК/ЛКР – тип Теннесси с ГК 254-мм! ОДНОЗНАЧНО!

А ограничивать себя в постройке НОВЫХ КРТ или ЛК из-за этого старья амеры бы ни за что НЕ захотели бы 100%

Флот и не захотел. А вот Конгресс запросто мог. Напоминаю, что вся инициатива ограничения гонки морских вооружений исходила от нежелания Конгресса финансировать даже уже заложенные линкоры типа «Саут Дакота» и линейные крейсера типа «Лексингтон».

вся инициатива ограничения гонки морских вооружений исходила от нежелания Конгресса финансировать даже уже заложенные линкоры типа «Саут Дакота» и линейные крейсера типа «Лексингтон». ПМСМ это не совсем так. Всё-таки основными интересантами ограничения гонки морских вооружений были Бриты. Уж они её вообще просто бы не потянули по финансам. Амеры тож не горели особым желанием, благо построили немало и достраивать ещё было что да ещё и на хранение отправлялись 200 ЭМ напр. (( Япы, да, горели желанием сравняться или даже выйти вперед по самым новым=мощным кораблям. Но ни бриты ни амеры очень не хотели им этого позволить. Т.ч. конгресс был на второй роли, но тот факт что война закончилась, тоже со счетов не спишешь. Но это всё про 1920й год. Я же про ситуацию конца 20х: …к вопросу о старых броненосных крейсерах вернулись только в 1928 году…в январе 1929 года… Летом 1929 года, C&R решило дать «последний и решительный» бой за старые броненосные крейсера. Вообще уникальность ситуации оказалась в том, что согласно Вашингтону, все корабли с 305-мм и более артой (даже ЭБРы) считались линкорами и попадали под статью об ограничении. И соответственно туда же попали японские Цукуба/Икома и Ибуки/Курама, хотя они такие же броненосные КР и такого же водоизмещения (+/-) как и… Подробнее »