Итак, в 1851м в деле появляется Хорас Смит. Свою задачу по совершенствованию системы Ханта-Дженнинса он видит в двух пунктах:

— дальнейшее упрощение механизма; ну, это дело представляется ему чисто механической работой – при его-то талантах; и

— предприятие чего-то в отношении «ракетной пули»; эта задача, во-первых, потруднее, так как Смит не вполне представляет, что б такого предпринять, и, во-вторых, эта задача ключевая, поскольку без вменяемого боеприпаса принятому принципу подачи из магазина, а стало быть, и будущему повторительного стрелкового оружия ничего не светит.

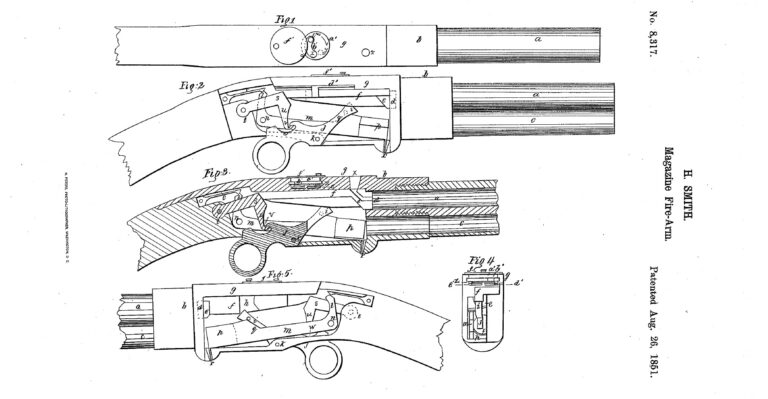

Механизм оружия, как и предполагалось, Смит приводит в порядок лёгким касанием. Он возвращает рычаги, но теперь в минимальном числе и посолиднее размерами. Таковых всего три, считая со спусковым. Для оперирования механизмом, как и у Дженнингса, служит единственный орган, но теперь это не ползун, а именно рычаг. Движением вперёд пальцевого кольца этого рычага опускается упорный рычаг, и затвор отводится от казны в крайнее заднее положение, а движением кольца вперёд производится обратное действие. Положение затвора в свою очередь управляет подающим рычагом, который через некоторое время после начала движения затвора назад поднимает своё переднее плечо, само и сформированное в виде подавателя, а через некоторое время после начала движения затвора вперёд опускает его. Ну и ещё максимально упрощается магазин, получив пружину, вынимаемую с переднего торца трубки, куда и вкладываются патроны. Всё остальное в принципе мало отличается от конструкции Дженнингса. Это состояние разработки и столбится патентом US8317 от 26 августа 1851го.

С боеприпасом всё оказывается сложнее.

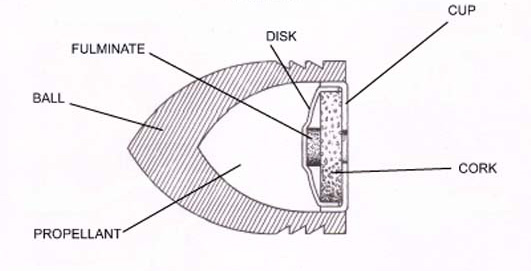

Смит сразу соображает, что требуется объединить «ракетную пулю» с капсюлем, поместив его между колпачком и прокладкой, причём прокладка теперь должна быть жёсткой металлической, исполняющей роль наковальни. Однако это является действием только по первому пункту плана, поскольку позволяет упростить механизм, исключив капсюльный магазин, но не даёт ничего для улучшения характеристики боеприпаса.

Так что следующей приходит идея: раз увеличивать полость в пуле бессмысленно, то может попробовать вместо пороха какое-нибудь более мощное вещество? В частности, используется гремучая ртуть в стеклянной ампуле в полости пули. Это очень удобно, поскольку инициатор и метатель объединяются в одном. Не очень удобно только в производстве. И когда такой новый патрон срабатывает удачно, результат оказывается получше прежних. Но использовать детонацию вместо плавного горения – идея так себе. Часто пулю просто разрывает.

Поэтому Палмер заботится, чтоб Смит вошёл в состав делегации от Robbins & Lawrence на Большой Лондонской Выставке с 1 мая 1851го, где тот смог бы ознакомиться с европейскими достижениями в области стрелковых боеприпасов. По возвращении воодушевлённый переполняющей его информацией Смит продолжает эксперименты.

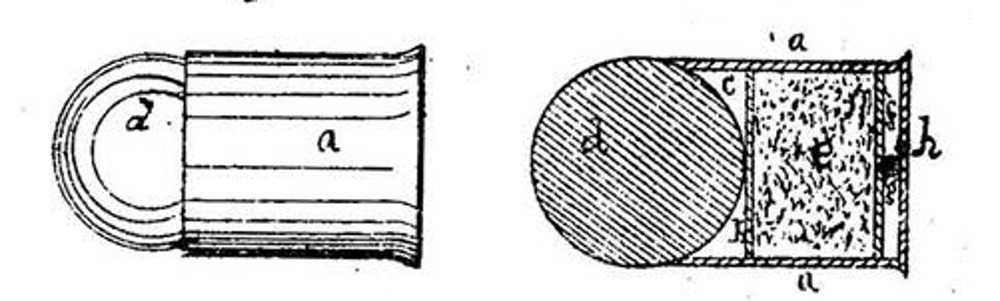

Во-первых, он узнаёт о пулях Стэфена Тэйлора, которые весьма похожи на «ракетную пулю», но значительно длиннее, и поэтому имеют большие и заряд и вес. Однако Смит понимает, что у боеприпасов именно со всем зарядом внутри пули всегда будет конфликт величины заряда с габаритами. Поэтому патрон-пули его уже не интересуют.

Во-вторых, в командировке Смит знакомится с патронами Флобера. Он проводит опыты с гильзовыми патронами этого типа, где капсюль и пластинка наковаленки помещены за донцем гильзы. Опять же с переменным успехом, поскольку если донце гильзы делать достаточно тонким для действия сквозь него ударником, оно надрывается при воспламенении, а если делать его толще, оно может не среагировать на удар. Да и в целом перспектива обрабатывать в без того называемом «слишком сложным» механизме ещё и выброс гильзы Смиту как-то не улыбается.

Таким образом, когда финансы исчерпываются, и Палмер решает, что пора запускать новое оружие в производство, ничего доведенного, кроме старой «ракетной пули», в качестве боеприпаса не имеется. Результат оказывается не удивительным – хотя механизм после усовершенствования кажется проще некуда, «ракетная пуля» обеспечивает модели Дженнингса-Смита участь предшественницы с той только разницей, что её успевают выпустить на какую-то сотню больше штук. Таким образом историки и коллекционеры получают 4 разновидности винтовки Дженнингса-Смита: три повторительные и дульнозарядную.

Все эти события к 1952му приводят Палмера к решению распрощаться с идеей производства повторительной винтовки. Понять Палмера можно – он финансист, а не техник. Для него дульнозарядка, приносящая прибыль, лучше повторительной, приносящей убытки, какой бы перспективной последняя ни являлась.

Другое дело – Смит. Эта работа была для него прикосновением к будущему – а разве можно отказаться от будущего?

И тогда происходит Встреча.