Продолжение цикла статей из жж Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

Техническое рассмотрение 107-мм пушки М-60 начнём с её ствольной группы, попросту ствола. Для начала несколько выдержек из краткого руководства службы издания 1941 года:

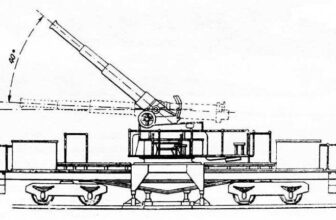

Ствол состоит из свободной трубы, кожуха и казённика. Затвор поршневой, шнейдеровского типа. Масса ствола с затвором около 1300 кг.

…

Труба соединяется с кожухом свободно (без натяжения) и в случае износа может быть заменена другой.

…

Нарезная часть трубы имеет 40 нарезов постоянной крутизны, идущих слева вверх направо. Длина хода нарезов 25 калибров. Угол наклона нарезов – 7 градусов 10 минут.

…

Кожух служит для соединения частей ствола (трубы, казённика, захватов). К наружной поверхности кожуха с обеих сторон приварены захваты: передний и задний, в которые впрессованы и закреплены заклёпками и винтами бронзовые полозки. Этими полозками ствол накладывается на направляющие люльки и скользит по ним при выстреле.

…

Казённик служит для помещения в нём затвора и для соединения ствола с тормозом отката и накатником.

…

Затвор состоит из следующих механизмов: запирающего, ударного, выбрасывающего, предохранительного, облегчения заряжания и удержания гильзы.

…

Наибольшее давление в стволе: 2650 кгс/кв.см

Объём зарядной каморы: 6,660 куб.дм

Длина ствола: 4605 мм

Длина нарезной части: 3680 мм

Масса ствола с затвором: 1360,9 кг

Масса затвора: 33,9 кг

Калибр: 106,68 мм

И немножечко иллюстраций из краткого руководства службы системы. Автор приносит свои извинения за их качество, пока недоступно продвинутое программное обеспечение, с помощью которого можно устранить геометрические искажения, возникающие при пересъёмке служебной литературы, а также выровнять освещённость изображения.

Поршневой затвор 107-мм пушки М-60 в разрезе. Показано устройство его ударного механизма, размещаемого в поршне

Немного физического «душнилова»: автор заменил в выдержках из руководства службы слово «вес» на слово «масса» для более современной и точной точки зрения на эти величины. В годы Великой Отечественной войны и некоторое время после неё, до введения международной системы единиц измерения СИ, главенствующей в технике характеристикой инертности того или иного предмета была не его масса, а пропорциональная ей сила веса, кратко называемая просто весом. Коэффициентом пропорциональности между весом и массой является ускорение свободного падения, около 9,8 метров на секунду в квадрате. Единицей измерения веса был тот же килограмм; сила с которой та самая парижская гиря из сплава драгметаллов, эталон массы, действует на опору где-то в средних широтах Земли.

Но ускорение свободного падения, ввиду отличия формы Земли от сферической, неодинаково в разных точках её поверхности. На полюсе оно меньше (9,78 м/с2), на экваторе больше (9,82 м/с2). В результате сила веса и связанные с ней вещи, например усилие на крюк тягача, давление на грунт, сопротивление движению и т. п., отличаются для 107-мм пушек М-60, находящихся на Земле Франца-Иосифа и в Кушке. На очень малую величину, но всё же. Применительно к конструкции артиллерийского орудия этим можно пренебречь, но возможность на Севере взять несколько лишних десятков килограмм топлива на борт самолёта без риска поломать его шасси – это уже что-то. Поэтому с принятием системы СИ в служебной литературе для более поздних чем 107-мм пушка М-60 артиллерийских систем характеристику «вес» заменили массой. А для того, чтобы различать «старый» килограмм применительно к весу и не путать его с основной единицей измерения массы, его начали обозначать как кГ или кгс (килограмм-сила). На этом с экскурсом в физику закончим и вернёмся к стволу рассматриваемого орудия.

По технологии изготовления ствол 107-мм пушки М-60 «почти моноблок». Кожух не участвует в восприятии нагрузок от выстрела и требуется для соединения трубы ствола с казёнником, штоками противооткатных устройств, также для установки всей ствольной группы в сборе на направляющие люльки. Можно ли было в перспективе сделать ствол настоящим моноблоком, например как у 122-мм пушки обр. 1931/37 гг. (А-19)? Трудно сказать, так как эти орудия сильно различаются в плане того, посредством чего ствольная группа устанавливается на люльку желобообразного типа. У пушки А-19 ствол с натяжением охватывают кольцеобразные захваты с приливами в нижней их части, в этих приливах расположены бронзовые полозки, которыми ствольная группа в сборе накладывается на направляющие люльки. При таком устройстве орудия нет разницы, какой ствол цилиндрической формы «зажат» в захватах: хоть моноблок, хоть со свободной трубой, хоть вообще скреплённый.

А вот у пушки М-60 захваты не охватывают ствольную группу целиком, они крепятся к нижней части её кожуха. Представим себя на месте конструктора, которому надо заменить такое устройство ствола со свободной трубой и кожухом с захватами на моноблочное. Что для этого нужно? Всего лишь отлить заготовку для ствола с готовыми приливами в нижней части для последующей обработки с установкой в них полозков. Только при этом такая заготовка потеряет цилиндрически-симметричную форму, что сразу же вызовет целый ворох технологических проблем. Во-первых, обеспечить качественную отливку с такой геометрией уже сложнее, чем просто цилиндрической заготовки. Во-вторых, обрабатывать её также не станет проще: вместо выделки компактного и не особо массивного кожуха придётся оперировать с длинной и увесистой, под 1,4 тонны, трубой. А ведь преимуществом ствола-моноблока считается именно технологичность в производстве, а при устройстве ствольной группы 107-мм пушки М-60 переход к этому варианту порождает определённые проблемы, которых нет у 122-мм пушки А-19. Что свидетельствует о том, что разработчики первого орудия как минимум не уделили должного внимания такой перспективе.

Вообще же, использование кожуха требует шлифования некоторых участков его внутренней цилиндрической или цилиндро-конической поверхности и соответствующих им участков наружной поверхности свободной трубы, где они будут соприкасаться друг с другом, что тоже не слишком-то хорошая вещь с точки зрения технолога на производстве. Уже возрастные 122-мм пушку А-19 и 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20 удалось от такого избавить введением стволов-моноблоков вместо стволов со свободной трубой, а вот для 107-мм пушки М-60 подобная операция как минимум проблематична. Ещё один аргумент в пользу того, что в кризисных условиях 1941 года на Мотовилихинском заводе и надо было организовывать валовое производство куда более дорогой и ресурсоёмкой 122-мм пушки обр. 1931/37 гг. Также упомянутое обстоятельство неплохо объясняет ход конструкторской мысли у сотрудников Ф. Ф. Петрова при разработке танковых и полевых орудий, который привёл к разрботке и использованию ими люльки обойменного типа, охватывающей ствол: тут не нужны приливы на трубе-моноблоке под захваты или что-либо ещё, все «несимметричные» элементы монтируются на казённике и люльке, а ствол-моноблок остаётся именно что цилиндрической трубой, удобной и технологичной в изготовлении. Это воплотилось в устройстве серийных танковых пушек Д-5 и Д-25, полевой Д-44 и с тех пор такое техническое решение прочно вошло в арсенал отечественной артиллерийской конструкторской школы.

Внутреннее устройство ствола 107-мм пушки М-60 также достойно внимательного рассмотрения. С одной стороны, мы видим продолжение «родословной старой тётушки мадам Шнейдер» – 107-мм пушки обр.1910/30 гг. Напомним, что это орудие есть модернизация принятой на вооружении ещё Русской Императорской Армии 42-лин тяжёлой полевой пушки системы Шнейдера обр. 1910 г. Применительно к параметрам канала ствола усовершенствованный вариант от первоначального отличается лишь несколько укороченной нарезной частью в пользу удлинения каморной, чтобы в последней могла без проблем разместиться длинная запоясковая часть новой осколочно-фугасной гранаты ОФ-420 дальнобойной формы без риска детонационно-подобного сгорания метательного заряда при выстреле из-за недостатка свободного пространства для образующихся пороховых газов. А так всё одинаково: постоянная крутизна нарезки с длиной хода нарезов в 25 калибров, всего в стволе 107-мм пушки обр. 1910/30 гг. 32 нареза глубиной 2 мм (т. е. по «натовскому» «донному» определению калибра она была бы 109-мм орудием – у нас калибр считается как два радиуса от оси канала ствола до поля нареза).

У 107-мм пушки М-60 при той же осколочно-фугасной гранате ОФ-420 нарезов уже 40, а не 32, соответственно по сравнению с модернизированной 42-лин «мадам Шнейдер» уменьшилась ширины полей и доньев нарезов. Оно и понятно: более длинный ствол с возросшей начальной скоростью снаряда приводит к возрастанию нагрузок на ведущий поясок снаряда и на боевую грань нареза до чрезмерных при сохранении старой геометрии нарезной части орудия. Добавление восьми дополнительных нарезов позволило снизить эти нагрузки и исключить как разрушение ведущего пояска, так и повышенный износ боевых граней нарезов. Из-за отсутствия в кратком руководстве службы 107-мм пушки М-60 данных о глубине нарезов пока неясно, осталась ли их величина той же или была немного изменена. В этом вопросе возможны варианты, так как у «руссо-советско-однокалиберных» 152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 г. и 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг., из которых можно было без проблем стрелять снарядами ОФ-530 и Г-530, глубины нарезов отличались (1,5 мм и 1,27 мм соответственно). Деформируемость ведущего пояска при выстреле позволяла подобное при не слишком-то сильно различающейся глубине нарезов. Интересно, что с НАТОвской точки зрения, где калибр измеряется не по полям, а по доньям нарезов эти две системы были разнокалиберными: 155,4 мм для «howitzer-gun M1937» и 154,94 мм для «howitzer M1909/30».

Так что месье Шнейдеру (младшему, ибо его отец и дядя, основатели фирмы, к тому моменту давно уже умерли) не нужно было особо уж трудиться при переделке нашей 6-дм гаубицы обр. 1909 г. в 155-мм гаубицу имени себя mle 1915 для проспавшей предвоенную подготовку французской армии. Причём переделывалась не полевая гаубица обр. 1910 г., как утверждается практически везде, а именно крепостная 1909 г.: достаточно взглянуть на идентичную форму люльки у mle 1915 и русской системы обр.1909 г. Баллистически французская «наследница» была ещё более мощной, чем 6-дм крепостная «родоначальница», так что хилые лафет и противооткатные устройства нашей «полёвки» обр. 1910 г. (которые выполнили ближе по типу к 48-лин гаубице обр. 1910 г.) под такое не годились никоим образом. Ну и завершает шнейдеровскую тему затвор 107-мм пушки М-60, который, возможно по отдельным деталям даже был взаимозаменяем с затвором 107-мм пушки обр. 1910/30 гг. К сожалению, для нового орудия так и не успели издать полное руководство службы, где приводится подетальная роспись его компонент, узлов и сборок с индексами ГАУ, по которой можно сделать однозначные выводы об их совместимости. А в кратком руководстве службы эта информация отсутствует.

Однако как сборки в целом затворы 107-мм пушек обр. 1910/30 гг. и М-60 не взаимозаменяемы, поскольку у последней есть один механизм, отсутствующий у первой, а именно механизм взаимной замкнутости, который не даёт открыть затвор при ненадёжном соединении штока тормоза отката с казёнником. Такое устройство предохраняет орудие и расчёт от последствий выстрела при неправильном переводе оттянутого на походе ствола в боевое положение. Этот механизм, как дополнение к затвору «шнейдеровского типа», был введён отечественными разработчиками на 122-мм пушке обр. 1931 г., на которой впервые в отечественной практике ввели нераздельную возку системы с оттянутым стволом. Впоследствии механизм взаимной замкнутости перешёл на более поздние орудия других калибров, где применялось такое же техническое решение, включая и 107-мм пушку М-60.

Так что по ствольной группе никакого влияния купленной в протекторате Богемия и Моравия 105-мм пушки vz.36 не просматривается. Только дальнейшее развитие шнейдеровских идей своими силами. Хотя полуавтоматический клиновый затвор, конечно, был бы очень желателен: необходимость «тягать» увесистые раму и поршень при большом угле возвышения никуда не делась, хотя для 107-мм калибра по сравнению со 122-мм и тем более 152-мм усилий для того всё-таки требовалось меньше. Но даже к 1940 году наша промышленность пока ещё только подбиралась к освоению в валовом производстве клиновых затворов для сухопутных орудий калибром от 100 мм и выше. Поэтому, во избежание проблем, как и в случае со 122-мм гаубицей обр. 1938 г. (М-30), с которой у М-60 было достаточно много общего по техническим решениям, орудие получило освоенный в изготовлении и надёжный в эксплуатации, но не особо удобный для расчёта и в плане скорострельности «старый добрый» затвор шнейдеровского типа.

Так что на «шнейдеровской» волне вновь поминаем настроившего на неё отечественную конструкторскую школу генерал-инспектора русской артиллерии вел. кн. Сергея Михайловича Романова и … нет, не известную балерину, а министра финансов Российской Империи графа Коковцова Владимира Николаевича. Вот кто кулуарно и настоятельно советовал обратить внимание на продукцию французской военной промышленности, ибо «задолжали мы им сильно, мон шер!» Впрочем, как автор неоднократно упоминал в своих печатных публикациях по теме, у Сергея Михайловича было более чем достаточно объективных оснований выбрать для лицензионного освоения отечественной промышленностью именно продукцию фирмы «Шнейдер», за что русские и советские конструкторы, а также военные-артиллеристы не раз явно и неявно выражали ему благодарность. И как мы увидим позже, «сокровище мадам Шнейдер» «зарыто» не только в ствольной группе 107-мм пушки М-60, но и в некоторых сборках её лафета. Но перед этим стоит рассмотреть огневые возможности ствола этой артиллерийской системы, однако это уже тема следующей части.

107-мм пушка М-60 в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербурге

источник: https://afirsov.livejournal.com/1009478.html