Юрий Пашолок. Су-5 — кочующая гаубица по-советски

Самоходные артиллерийские установки, как и танки, ещё в годы Первой мировой войны первыми построили и применили англичане. Но развивалась самоходная артиллерия куда медленнее танков. Консервативные артиллеристы к новинке относились скептически. Они считали, что проще иметь связку буксируемого орудия с тягачом — это получалось дешевле и лучше подходило для массового производства. В межвоенный период одним из лидеров в развитии самоходной артиллерии был Советский Союз. На вооружение Красной армии было принято несколько типов лёгких САУ, два из которых стали серийными. В их числе была и СУ-5 — первая советская лёгкая САУ, выпущенная серией более десятка единиц. Несмотря на сложную судьбу, эта машина умудрилась даже повоевать — первой среди лёгких САУ.

Содержание:

Малый триплекс

Родиной советских самоходных артиллерийских установок являлся Ленинград. Ещё в 1925 году завод «Красный Арсенал» (будущий Завод №7 НКВ, ныне завод «Арсенал») разработал серию лёгких гусеничных машин «Арсеналец». Среди проектов, разработанных конструкторами Н.В. Каратеевым и Б.А. Андрыхевичем, был и двухмоторный «Арсеналец А.П.», которую планировали вооружить 76-мм пушкой образца 1902 года. Дальше опытных работ этот проект не продвинулся, тем не менее, общая концепция механизации артиллерии никуда не делась.

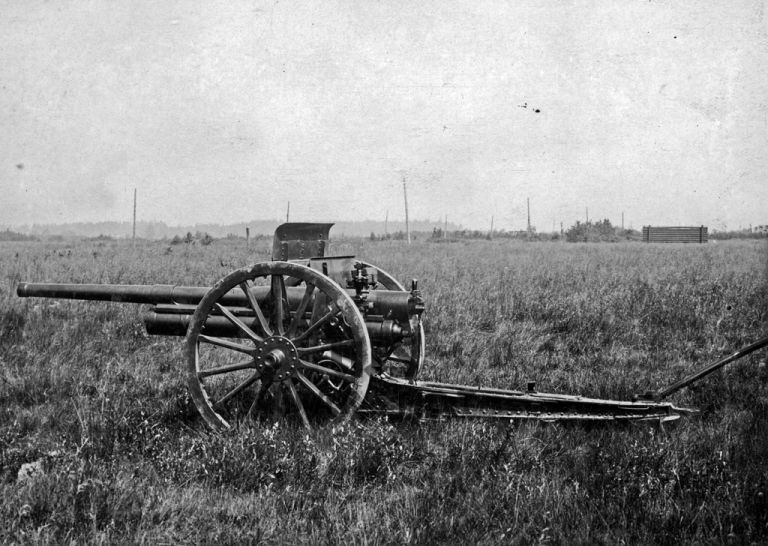

В Артиллерийском управлении РККА прекрасно понимали преимущества самоходной артиллерии над буксируемой. Скорость перевозки буксируемых орудий, которые оснащались деревянными колёсами, была крайне невысокой, кроме того, для приведения в боевое положение, а также возвращение в походное положение, требовали времени. В ряде случаев этого времени оказалось бы недостаточно, механизация же решала целый ряд проблем. Время приведения в боевое положение резко сокращалось, а средняя скорость передвижения оказывалась существенно выше. Правда, при этом возникала проблема в виде шасси. Ни шасси Т-18, ни шасси Т-19 для этих целей не подходили. По этой причине планы по механизации артиллерии, которые прорабатывались в 1930 году, долгое время оставались лишь благими пожеланиями.

Ситуация начала меняться после того, как 13 февраля 1931 года на вооружение Красной армии был принят лёгкий танк Т-26. «Русифицированная» версия английского лёгкого танка поддержки пехоты Vickers Mk.E гораздо лучше подходила для подобных целей. Собственно говоря, сами англичане, используя шасси данного танка, разрабатывали самоходные артиллерийские установки, причём они оказались серийными (изготовили 26 штук) и состояли на вооружении армии Сиама. Впрочем, на фоне пожеланий УММ КА и АУ РККА английская машина выглядела скромно — с самого начала там видели целое семейство самоходной артиллерии на шасси лёгких танков. Речь шла и о ЗСУ, и об установке 76-мм полковой пушки, и об истребителе танков. Впрочем, на некоторое время активность по лёгкой самоходной артиллерии затихла. На заводе «Большевик» (а с февраля 1932 года на заводе №174 им. Ворошилова, в который выделили танковое производство «Большевика») приоритетом стала доводка самого Т-26, а также спецмашин. Что же касается развития самоходной артиллерии, то оно свелось к созданию опытной САУ СУ-1, а также «артиллерийских танков» Т-26-4.

Новый этап в развитии лёгкой самоходной артиллерии начался в первой половине 1933 года. Сначала, в марте-апреле 1933 года, появился проект установки 76-мм зенитного орудия 3-К на шасси Т-26 — позже он получил обозначение СУ-6. Наконец, с июня 1933 года в документах ОКМО завода №174 появляется наряд №12064 на разработку самоходной артиллерийской установки СУ-5. Ввиду сильной загрузки ОКМО по другим работам проектирование данной машины затянулось. В сентябре 1933 года по этому поводу провели небольшое разбирательство, тогда же СУ-5 впервые назвали «малым триплексом». В итоге проектная документация на СУ-5 была готова только в конце 1933 года.

Общим руководством разработкой СУ-5 занимались начальник ОКМО Н.В. Барыков и главный конструктор С.А. Гинзбург. Руководителем проекта, как и в случае с другими САУ ОКМО, являлся Н.П. Сячинтов. Ведущим инженером машины стал Г.Н. Москвин, для него это была первая крупная работа. Сама по себе идея СУ-5 являлась развитием концепции подвижной дивизионной артиллерии. Как раз в конце 20-начале 30-х годов была проведена модернизация основных орудий дивизионной артиллерии, занималось ею КБ Пермского артиллерийского завода под руководством В.Н. Сидоренко. Целью модернизации было увеличение дальности стрельбы и улучшение прицельных приспособлений. На свет появились 76-мм дивизионная пушка образца 1902/30 годов и 122-мм гаубица образца 1910/30 годов. Это стало первым этапом модернизации артиллерии Красной армии. Наконец, в начале 30-х годов появилось третье орудие — 152-мм немецкая мортира образца 1931 года, она же НМ. Фактически это была «локализация» немецкого 149-мм пехотного орудия, которое позже было принято на вооружение немецкой армии как 15 cm sIG 33. Предполагалось, что НМ станет третьим типом дивизионных орудий Красной армии.

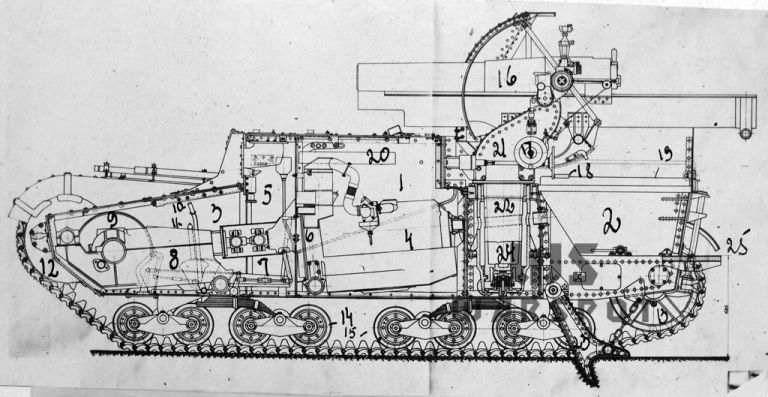

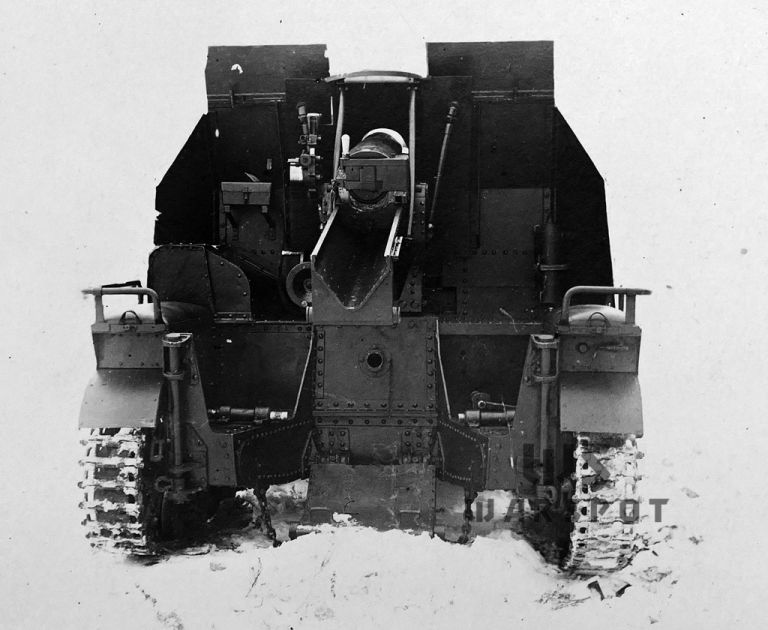

Проект СУ-5 рассматривали на той же конференции 8 января 1934 года, где был представлен проект лёгкой САУ АТ-1. Докладчиком выступал Гинзбург как главный конструктор. В отличие от АТ-1, которая строилась на неизменном шасси танка, СУ-5 получала переработанную базу. Это было связано с тем, что предполагавшиеся орудийные системы оказалось невозможно поставить при существующей базе. Двигатель перенесли в центр машины — теперь он располагался слева от механика-водителя. Боевое отделение разместили сзади, при этом задняя часть машины на виде сверху имела V-образную форму. Это оказалось связано с обеспечением очень больших углов возвышения — до 60 градусов. Также обеспечивался горизонтальный сектор обстрела по 15 градусов влево и вправо. Расчёт размещался слева и справа от орудия.

Согласно расчётам, боевая масса СУ-6 составляла около 10 т. Для всех трёх систем предполагалось единое шасси, но с некоторыми изменениями. Помимо иных укладок для боекомплекта (поначалу его не было), имелось другое важное отличие. 76-мм дивизионная пушка образца 1902/30 годов имела сопротивление отката 5 т, так что сошек ей не требовалось. У 122-мм гаубицы образца 1910/30 годов это же значение составляло 7,5 т, в связи с чем перед стрельбой опускался внутренний сошник. Наконец, у 152-мм мортиры НМ сопротивление откату составляло 14,9 т, поэтому дополнительно крепилась опора.

По результатам конференции проект «малого триплекса» одобрили, составив список изменений. В частности, требовалось изготовить вертлюги для оборонительных пулемётов ДТ. Для отработки установки вооружения требовалось взять качающуюся часть 76-мм зенитного орудия образца 1915/28 годов и сделать для него щитовое прикрытие. Так или иначе, работы по СУ-5 сдвинулись с мёртвой точки. По планам, изготавливалось по одному образцу каждой версии машины. Первый из них сдавался к 1 сентября 1934 года, а второй и третий — к 1 ноября. Строил машины опытный завод №185, в который с ноября 1933 года выделили ОКМО завода №174. Также отмечался высокий уровень унификации СУ-5. От серийного танка Т-26 бралось 20 наименований узлов и агрегатов, что чуть меньше, чем для АТ-1 (22).

Промежуточный победитель

Запуск работ по изготовлению опытных образцов СУ-5 вовсе не означал, что работы по проектированию закончились. Судя по переписке, поначалу КБ завода №185 прорабатывало первый вариант машины, который оснащался 76-мм дивизионной пушкой образца 1902/30 годов. Остальные машины ещё требовалось закончить. Вариант со 122-мм гаубицей образца 1910/30 годов поначалу носил обозначение СУ-5-А (по планам, эскизный проект данного варианта предполагалось закончить к 5 июня 1934 года).

Данное обозначение продержалось недолго. Вскоре вариант с 76-мм пушкой стал обозначаться как СУ-5-1, вариант со 122-мм гаубицей стал СУ-5-2, а версия со 152-мм мортирой НМ — СУ-5-3. Также в переписке использовались обозначения СУ-5-I, СУ-5-II и СУ-5-III. Надо сказать, что работы над машиной происходили в крайне напряжённый для завода №185 момент. Так сложилось, что на опытный завод свалился просто калейдоскоп заказов, в том числе на изготовление опытных машин. Приоритетом являлось изготовление опытных образцов лёгкого танка Т-46-1, а также опытных образцов Т-29 и ПТ-1А. По этой причине работы по «малому триплексу» происходили, можно сказать, рывками. СУ-5 периодически исчезала из отчётов завода №185 по опытным работам. В таких условиях выдержать сроки не представлялось возможным. Тем не менее, СУ-5 повезло гораздо больше, чем АТ-1, работа над которой попросту встала.

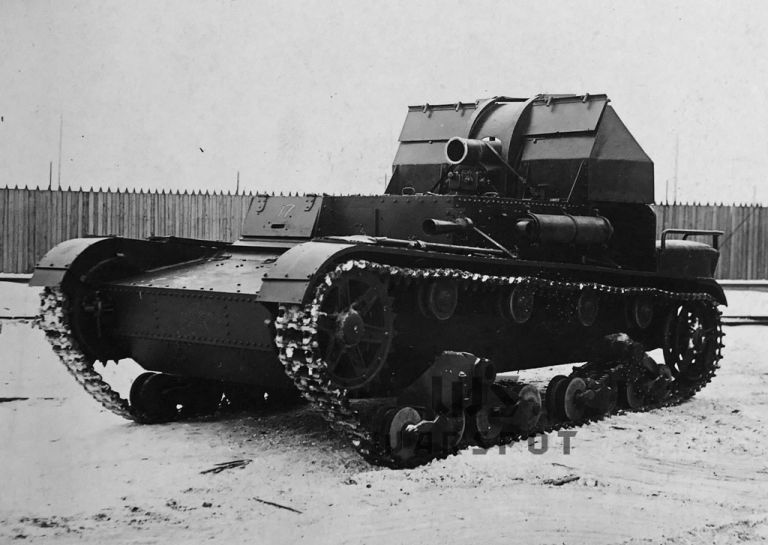

1 октября 1934 года опытный образец СУ-5-1 отправился в 50-километровый пробег по маршруту Завод №185-Колпино-Завод №185. Как показало взвешивание, без орудийного щита, экипажа, ЗИП и боеприпаса масса машины составила 9250 кг. Всего с 1 по 18 октября машина прошла 200 км, включая поездку на Ржевский НИАП, где прошли первые испытания стрельбой. С 13 по 15 октября было произведено 78 выстрелов. После разборки системы обнаружился прогиб на 6,7 мм кронштейна цапфенной обоймы вертлюга. После устранения неисправностей, в конце декабря 1934 года, было произведено ещё 10 выстрелов.

В ходе пробеговых испытаний по шоссе удалось получить среднюю скорость 22-26 км/ч. Поначалу опытную машину преследовали различные мелкие неисправности. Неоднократно выходили из строя бандажи опорных катков в кормовой части машины, также имелись проблемы с утечкой масла и другие мелкие дефекты. После возвращения на завод машину перебрали, в ходе контрольных испытаний неисправностей не обнаружилось. Тем не менее, на повторных испытаниях в декабре 1934 года также наблюдался срыв бандажа заднего опорного катка. За время испытаний машина преодолела 296 км. В целом же уровень неисправностей можно назвать нормальным — например с АТ-1 ситуация была хуже.

Если СУ-5-1 на испытания задержалась, то СУ-5-2 оказалась построена раньше срока. На заводские испытания машина вышла 8 октября 1934 года, при этом 30-километровый пробег прошёл без дефектов. Машина получилась чуть тяжелее — 9350 кг без расчёта и боекомплекта. На следующий день машина отправилась на Ржевский НИАП, где в период с 11 по 21 октября проходили испытания стрельбой. Всего было произведено 60 выстрелов. 22 октября СУ-5-2 вернулась на завод.

По возвращении на завод обнаружились аналогичные СУ-5-1 неисправности, включая срыв бандажа задней правой тележки. Вместе с тем, неисправностей оказалось всё равно меньше, чем у СУ-5-1. После устранения неисправностей состоялся контрольный пробег, всего до конца декабря 1934 года машина преодолела 206 км.

Раньше срока была изготовлена и СУ-5-3. На испытания машина вышла 24 октября 1934 года, при этом вылезли различные мелкие неполадки, который устранили до возвращения машины с пробега. 26 числа машина ушла на полигон, где произвели 23 выстрела, а 30 числа вернулась на завод. И снова произошёл разрыв того же самого опорного катка. При этом машина прошла своеобразное специспытание: её отправили в Москву, где 7 ноября 1934 года она проехала по Красной площади. В следующий раз СУ-5-3 проехала на испытаниях уже в декабре. Всего же данная машина смогла преодолеть во время испытаний 85 км. Следует также отметить, что угол максимального возвышения орудия оказался больше изначального — он составил 72 градуса.

Причины, по которым происходил разрыв бандажа одного и того же опорного катка, напрямую связаны с испытаниями стрельбой. Ввиду того, что центр тяжести находился на расстоянии 0,75 м от задней трубы, на кормовую часть машины во время стрельбы, особенно на больших углах возвышения, приходилась повышенная нагрузка. Собственно говоря, и другие дефекты, включая деформацию деталей систем, были схожими. Имелись дефекты поворотного механизма 122-мм гаубицы, на 23-м выстреле случилась его поломка. При стрельбе прямой наводкой происходила деформация передних крыльев, на них действовали пороховые газы. Особенно ярко это проявилось на СУ-5-1. Вместе с тем, имелись и положительные моменты. Выяснилось, что при стрельбе СУ-5-2 сошник оказался не нужен, устойчивость машины была удовлетворительной.

По итогам заводских испытаний был составлен список из 11 пунктов исправлений, включая усиление крыльев и увеличение жёсткости задней части корпуса. Вместе с тем, все перечисленные переделки, как справедливо отмечало в своём заключении руководство КБ завода №185, легко устранялись. Самое же главное, что каких-либо критичных недочётов заводские испытания не выявили. Фактически это означало, что СУ-5 принималась на вооружение Красной армии. Точная дата принятия на вооружение, увы, неизвестна — судя по переписке, это произошло в самом конце 1934 года. Завод №185 получил заказ на изготовление 30 машин установочной партии, которые должны были сдаваться до конца 1935 года. Попал «малый триплекс» и в систему бронетанкового вооружения РККА, которую утвердили в 1935 году. Задачей СУ-5 являлось количественное и качественное усиление артиллерии механизированных соединений.

Минимальная серия

Дополнительным доказательством того, что СУ-5 приняли в самом конце 1934 года, является план Ижорского завода на 1935 год. Принятый в самом конце 1934 года, он предусматривал поставку Опытному заводу им. Кирова 30 корпусов СУ-5. Никакой разбивки по типам не было, но зная общую систему, надо полагать, что установочная партия предусматривала изготовление 10 машин каждого типа. На это же намекает то, что 29 декабря 1934 года в адрес директора завода №185 отправили нормы войскового комплекта запасных частей для всех трёх типов орудий, которые ставили на семейство СУ-5. Между Ижорским заводом и заводом №185 завязалась переписка, связанная с чертежами на САУ. 27 марта на заводе №185 составили план кооперации с другими предприятиями. Согласно плану, частично в сборке САУ принимал участие завод №174 — например, туда доставляли корпуса, на которые далее монтировали элементы ходовой части. Частично собранные шасси далее отправлялись на завод №185, где происходил основной монтаж.

Между тем, 3 марта была подписана программа полигонных испытаний опытных образцов СУ-5. Начались они 29 марта, при этом к 10 апреля СУ-5-1 прошла 275 км, а СУ-5-2 — 140. Сопровождал их конструктор завода №185 И.С. Бушнев, для которого это была одна из первых работ в данном качестве. Испытания, можно сказать, не задались. В ходе пробега СУ-5-1 механик-водитель умудрился «уронить» машину в канаву, в результате чего была повреждена подвеска. Имелись проблемы и с СУ-5-2: в ходе пробега она повредила опорные катки, которые не имели смазки и перегревались. Кроме того, из-за неумелой езды сломался фрикцион главного сцепления. В связи с выявленными проблемами испытания временно прекратили, а машины отправили на завод. В НИАП отправилось гневное письмо за подписью зам начальника АБТУ КА Г.К. Бокиса. Он обвинил руководство полигона в безобразном отношении к испытуемой технике и потребовал принять меры. Испытания продолжились уже в июне 1935 года. К сентябрю испытания закончились, но НИАП не торопился составлять отчёт, поскольку инженер, который курировал испытания, уехал с полигона на тесты другой техники.

В случае с испытаниями опытных образцов СУ-5 есть один интересный момент. Несмотря на то, что в программе полигонных испытаний указывались тесты всех трёх машин, уже 11 числа говорилось о том, что испытываться будут всего две машины — СУ-5-1 и СУ-5-2. Что же касается СУ-5-3, то уже с весны 1935 года она начинает «мигать». Больше того, 5 июня 1935 года стало известно, что Завод № 172 им. Молотова отказывается от выполнения заказа на поставку орудий и возвращает чертежи СУ-5-3. В это же самое время аналогичные действия произвели завод №92 и Кировский завод. И если в случае с 76-мм пушкой образца 1902/30 годов, а также со 122-мм гаубицей образца 1910/30 годов ситуация развивалась и далее, то летом 1935 года работы по СУ-5-3 замерли. Иначе и быть не могло: 1935 год стал последним, когда выпускалась НМ (произвели их за это время 15 штук). В результате вместо триплекса остался дуплекс. Кировский завод должен был поставлять 76-мм орудия, завод №172 поставлял 122-мм гаубицы, также в кооперации оставался завод №92 (фактически сами 76-мм пушки поставляли из Горького).

В итоге отчёт по полигонным испытаниям СУ-5-2, состоявшимся весной-летом 1935 года, окончательно оформили только.. 15 марта 1936 года. За время испытаний машина прошла 1014 км, при этом максимальная скорость передвижения составила 30 км/ч. Интересный момент: как раз в 1935 году завод №185 прорабатывал конструкцию опорных катков со съёмными бандажами. По этому поводу была довольно бурная переписка, эти катки собирались ставить и на СУ-5. При этом ни слова не было сказано о том, что одну из тележек СУ-5-2 оснастили именно этими катками. Не менее интересен момент, связанный с огневыми испытаниями. Во-первых, согласно отчёту, стрельбы производились «вольнонаёмным орудийным расчётом». Во-вторых, в этом отчёте раскрывалась одна тонкость конструкции опытной СУ-5-2. Дело в том, что фактически боекомплект у СУ-5-2 отсутствовал. У СУ-5-1 он имелся, впрочем, не ахти какой — 8 патронов калибра 76 мм. Это означало, что использовать машины можно было только в связке с подвозчиками боеприпасов. Всего за время испытаний было произведено 458 выстрелов. Испытания на меткость показали, что СУ-5-2 (с заторможенными гусеницами) по данному параметру очень близка к буксируемому орудию.

Средняя скорострельность составила 4 выстрела в минуту, при этом указывалось, что тренированный расчёт может увеличить этот показатель до 5-6 выстрелов в минуту. Также указывалось, что стрельба без опущенного сошника возможна только в крайних случаях. Отмечалось, что высота линии огня великовата, в результате даже боец высокого роста испытывает неудобства с заряжанием. Имелись претензии и к работе наводчика. Расположение окуляра панорамы и маховиков механизмов наводки приводило к неудобной позе наводчика, поэтому он быстро уставал. Также отмечалось попадание в отделение управления пороховых газов во время стрельбы.

Возникли претензии и с точки зрения ходовых испытаний. Помимо шоссе, СУ-5-2 прошла 115 км по просёлку. Во время ходовых испытаний произошла поломка рессоры, штатные опорные катки выдерживали не более 100-150 км пути. Имелись и другие недостатки — например, целых ворох претензий был высказан относительно размещения расчёта. Сидеть в боевом отделении во время езды можно было только вчетвером (претензия странная, поскольку экипаж составлял 5 человек, из них четверо как раз в боевом отделении). Размещение расчёта оказалось не совсем удобным, к тому же с бортов боевое отделение не было защищено. Плохо работала звуковая связь между механиком-водителем и командиром машины. Вместе с тем, комиссия НИАП считала, что после устранения ряда недостатков СУ-5-2 могла быть допущена до войсковых испытаний.

О результатах полигонных испытаний на заводе №185 знали задолго до окончания оформления отчёта. В ноябре 1935 года военный представитель АБТУ КА на заводе Минаев составил список доработок, которые требовалось внести на СУ-5-1 и СУ-5-2. Боекомплект на СУ-5-2 должен был составить 8, а на СУ-5-1 — 16 выстрелов. При этом сошник убирался, а укладка размещалась вместо него. Также боевое отделение получало пол, а борта закрывались бронёй. Для защиты от выхлопных газов система выпуска переделывалась. Опорные катки со съёмными бандажами становились штатным оснащением СУ-5. Всего же Минаев указал 33 пункта по улучшению.

Между тем, по планам предполагался выпуск 30 машин, а конец года уже приближался. На практике же список Минаева мало что мог изменить. Все смежники завода №185 успешно завалили кооперацию — как по корпусам, так по орудиям. 17 декабря Гинзбург подготовил письмо, которое ушло в АБТУ и другие заинтересованные инстанции. Состояние дел позволяло сдать лишь четыре СУ-5, в самом же лучшем случае (чего не произошло), ожидалось шесть машин. При этом они обеспечивались только 122-мм гаубицами. Вопрос обеспечения орудия вообще был самым интересным. Из письма получалось, что меньше всего проблем возникло со 122-мм гаубицами. Что же касается 76-мм пушек, то завод №92 свою часть работы (тела орудий) выполнял, а вот Кировский завод — нет. Не менее интересным было то, что уже после сдачи тех самых четырёх-шести самоходок происходила их доработка. То есть теоретически они сданы, а практически ещё доделывались весной 1936 года.

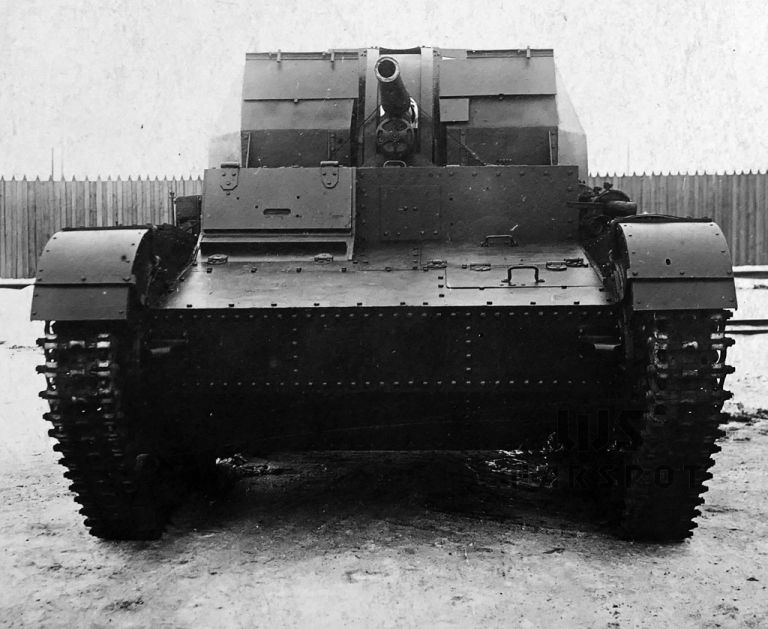

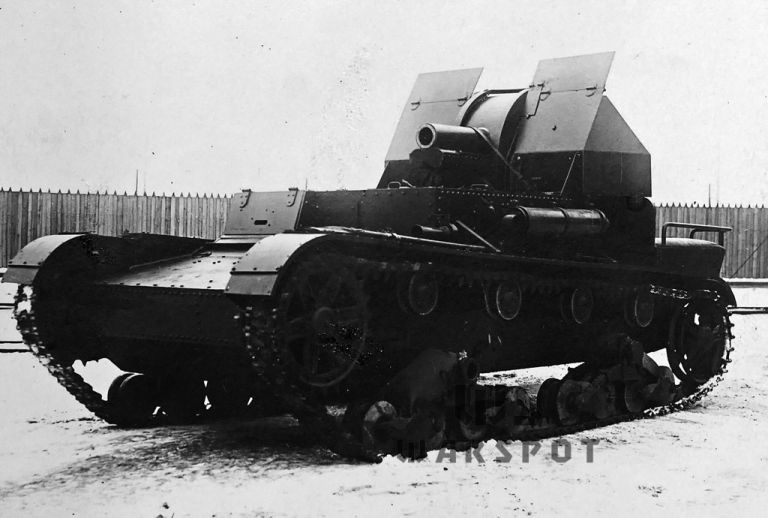

Чуда не произошло — завод №185 с грехом пополам сдал четыре машины. При этом вместо 8 выстрелов боекомплект составил 4 снаряда и 6 зарядов. Боевая масса машины составила 10 500 кг, характеристики подвижности остались на уровне опытных образцов. Как и требовалось, расчёт защитили от флангового огня, а боевое отделение получило пол. Вместе с тем, сошник всё же удалось сохранить, но позже его всё равно убрали. Теоретически сданные машины на практике реально проходили сдаточные испытания уже в мае 1936 года. При этом уже по ходу производства вносились небольшие изменения — например, менялась форма жалюзи. Из АБТУ шли письма Бокиса с требованием увеличить боекомплект, но фактически он таким и остался. Впрочем, имелись и положительные моменты. СУ-5-2 успешно прошла войсковые испытания (с 25 июня по 20 июля 1936 года). Машина показала хорошую проходимость и подвижность, при этом мучения с ходовой частью не прошли зря. Войсковые испытания показали достаточную прочность ходовой части. Согласно отчёту, СУ-5-2 показала себя как эффективное средство непосредственной поддержки механизированных соединений.

В ноябре 1936 года стали известны результаты дополнительных испытаний. Согласно им, СУ-5-1 и СУ-5-2, прошедшие дополнительные войсковые испытания, признавались пригодными для использования как средство поддержки кавалерийских и механизированных соединений. То есть утверждение о том, что АТ-1 заменила СУ-5-1, не имеет под собой никаких оснований. Официально данная машина всё ещё была «жива», другой вопрос, что связка завода №92 и Кировского завода по вине последнего дала сбой. По этой причине все СУ-5 установочной партии изготовили в версии СУ-5-2. Цена одной машины составила 155 000 рублей. Что же касается СУ-5-3, то от неё отказались и по той причине, что орудие было слишком мощным для такого шасси. В дальнейшем выпуск СУ-5 передавался на завод №174. Ввиду продолжавшихся проблем с 76-мм орудиями (а фактически снятием 76-мм пушки образца 1902/30 годов с производства) осталась только СУ-5-2, она же СУ-5. По договору от 25 января 1937 года, в октябре выпускалось 25 машин данного типа, в ноябре — ещё 25. Впрочем, завод №174 завалил всю программу по выпуску танков, поэтому крупносерийного выпуска СУ-5 так и не случилось. 29 ноября 1937 года заказ на 50 САУ отменили в пользу такого же количества Т-26.

Серийные СУ-5 на параде в Хабаровске 7 ноября 1937 года. Опорные катки со съёмными бандажами поначалу стояли только на задних тележках, но в ходе эксплуатации на них заменили все катки

Мизерный по меркам потребности Красной армии выпуск СУ-5 стал причиной их распыления по округам. Больше всего (11 штук) их оказалось в механизированных бригадах ОДВА (Отдельная Дальневосточная армия). Как раз в её составе и случился боевой дебют лёгких САУ. 31 июля 1938 года машины из состава 2-й механизированной бригады участвовали в боевых действиях против японских войск в районе озера Хасан. Там они хорошо показали себя, действуя по назначению, то есть работая как средство поддержки. Участвовали эти машины и в польском походе сентября 1939 года. На этом использование СУ-5 закончилось. К июню 1941 года бо́льшая часть этих машин была технически неисправной, поэтому их попросту бросили. Несмотря на столь печальный финал, стоит отметить, что для первой такой САУ машина разработки завода №185 оказалась вполне удачной. Как можно заметить, значительная часть проблем, ставших причинами неудачи в выпуске СУ-5, лежит в производственной плоскости. То, что опытный завод, не предназначенный для серийного выпуска бронетехники, смог изготовить партию из 30 самоходок, само по себе стало маленьким подвигом.

Автор материала выражает признательностью Вадиму Антонову (г. Москва) и Игорю Желтову (г. Москва) за помощь в подготовке данного материала и предоставленные документы.

Источник — https://warspot.ru/16741-kochuyuschaya-gaubitsa-po-sovetski