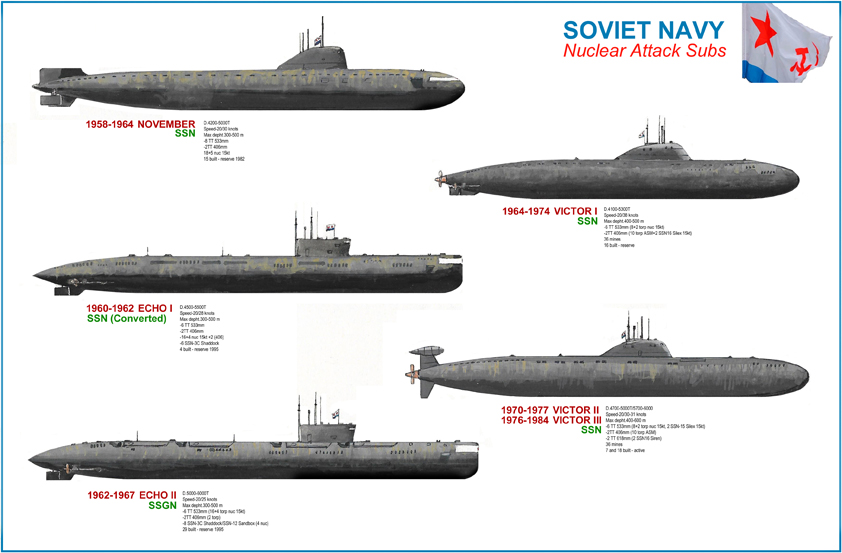

Юрий Пашолок. Первая самоходка Ф.Ф. Петрова

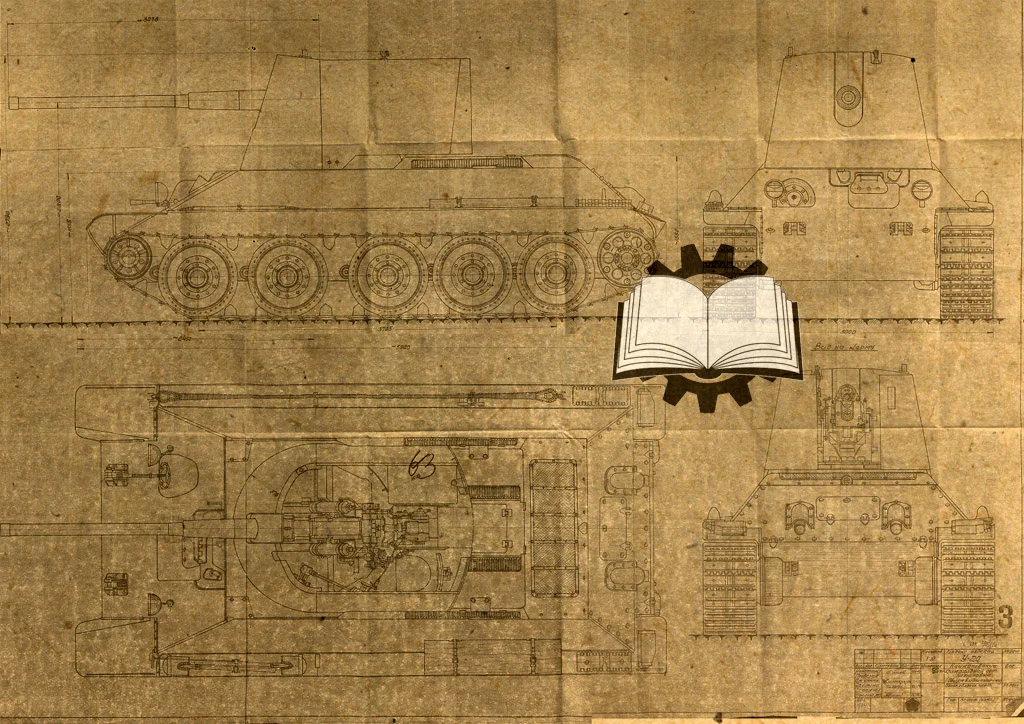

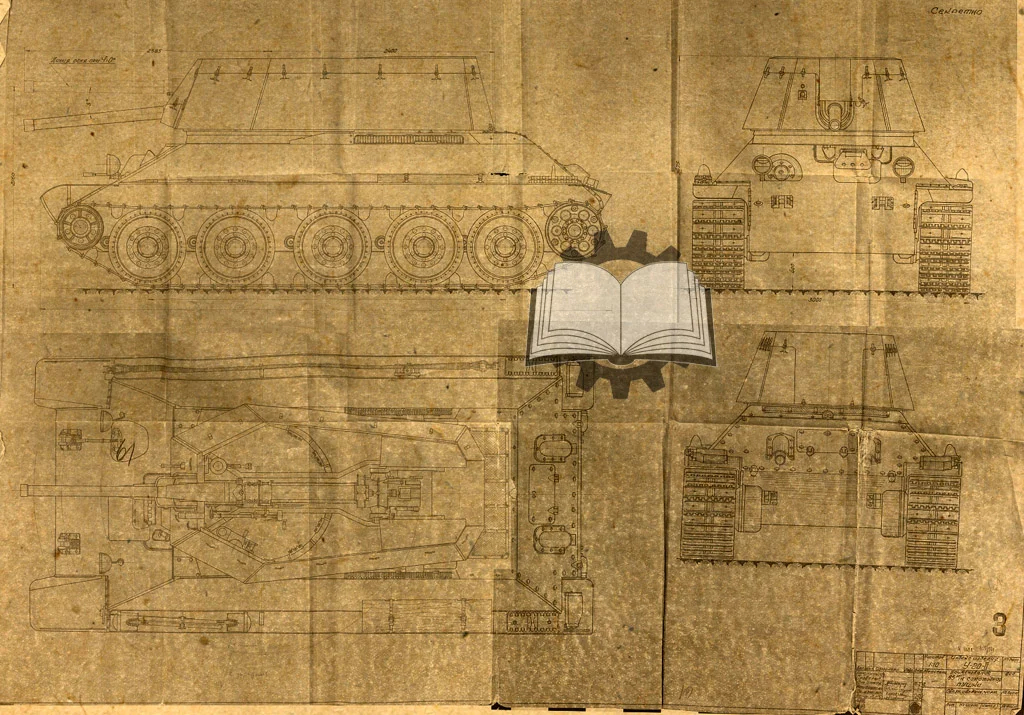

У-20, проект истребителя танков на базе Т-34, разработанный на УЗТМ под руководством Ф.Ф. Петрова

Март весьма богат на различные события, связанные с историей отечественного танкостроения. На позапрошлой неделе исполнилось 115 лет со дня рождения Льва Израильевича Горлицкого, известного, прежде всего, как конструктора средних самоходных артиллерийских установок. На прошлой неделе исполнилось 113 лет со дня рождения Жозефа Яковлевича Котина, который известен, прежде всего, благодаря тяжелым танкам. Сегодня же еще одна праздничная дата. 119 лет назад родился Федор Федорович Петров, конструктор артиллерийских систем, как буксируемых, так и самоходных. Причем всех троих объединяет одна деталь. Дело в том, что и на танках, а также самоходках Котина, и на самоходках Горлицкого, ставились орудийные системы, разработанные под руководством Петрова.

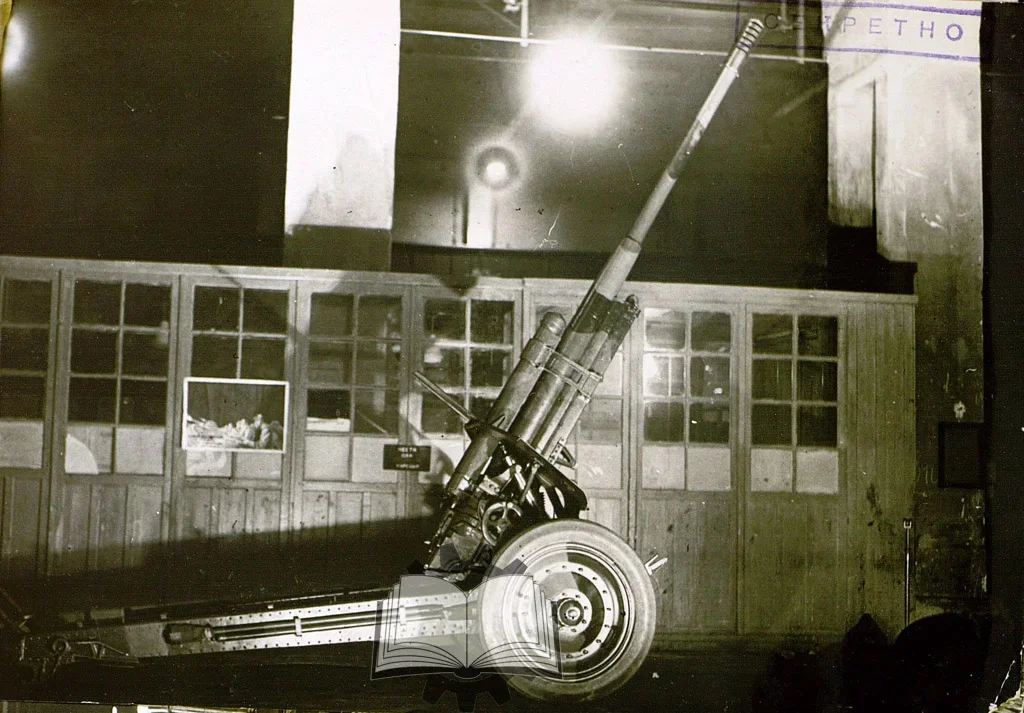

Надо сказать, что путь к танковой и самоходной артиллерии у Петрова получился весьма извилистым. Слава к нему, как к конструктору артиллерийских систем, пришла еще до войны. Первым крупным успехом стала 152-мм гаубица-пушка МЛ-20, ставшая одним из лучших орудий в своём классе. Вряд ли тогда Петров догадывался, что спустя 5 лет это орудие станет еще и самоходным. До 1942 года МЛ-20 и не рассматривалась как вооружение советских тяжелых САУ, а в итоге ей была вооружена самая массовая тяжелая САУ в истории — ИСУ-152. На одном лафете с МЛ-20 выпускалась еще одна система — 122-мм корпусная пушка обр.1931/37 гг. И у этого орудия была аналогичная судьба, причем это орудие стало еще и базой для создания танковой пушки Д-25. Наконец, под руководством Петрова была создана еще одна ключевая артиллерийская система Красной Армии — 122-мм дивизионная гаубица М-30. Она стала самой массовой советской гаубицей данного класса во время Великой Отечественной войны. Немаловажный факт — М-30, как и МЛ-20, всё еще можно видеть в локальных конфликтах. Такому долголетию можно только позавидовать. Также под руководством Петрова были созданы 107-мм дивизионная пушка М-60 и 152-мм дивизионная гаубица М-10. Они получились менее удачными, нежели указанные выше орудия, но тоже внесли свой вклад во время Великой Отечественной войны. Кстати говоря, именно М-10 стала первым танковым орудием Петрова. Данная система стояла в тяжелом танке КВ-2.

Новый этап в жизни Петрова начался в 1940 году. Связан он с организацией производства 122-мм гаубицы М-30 в Свердловске, на площадке УЗТМ. Ситуация на заводе оказалась столь критичной, что с завода №172 туда направили сразу нескольких конструкторов. Помимо Петрова, в Свердловске оказались Н.Г. Кострулин и А.Н. Булашев, вряд ли они предполагали, что их командировка растянется настолько сильно. Петров на новом месте возглавил заводское КБ. Впрочем, поначалу главной его задачей была организация производства М-30, а также продолжение работ по текущим артиллерийским системам, прежде всего по 203-мм гаубице У-3. Возглавлявший до того заводское КБ В.Н. Сидоренко стал заместителем Петрова, они друг с другом сработались, да и в принципе появление Федора Федоровича на УЗТМ оказало положительное влияние на работы. Уже к началу войны на УЗТМ шло производство М-30, а осенью, один за одним, стали появляться новые проекты. Первым из них стала 85-мм дивизионная пушка У-10, которую разработала троица Петров-Кострулин-Булашев. Дальше конструкторская деятельность только ширилась, поскольку на Урал началась эвакуация целого ряда предприятий. Осенью 1941 года на УЗТМ оказался ряд ленинградских конструкторов-артиллеристов, в их числе были Л.И.Горлицкий и Н.В.Курин. Практически сразу для них нашлась работа: в ноябре 1941 года НКТП дал указание о разработке танковых пушек У-11 и У-12 калибра 122 и 85 мм. Инициатива шла от Ж.Я. Котина. Это был первый случай, когда Петров, Горлицкий и Котин оказались вовлечены в один проект. Дальше были систему У-13 и У-14 для штурмового танка КВ-7. Примерно в это же время Петров получил задание на разработку первой отечественной средней САУ военного периода, по которой до наших дней дошла техническая документация. Впрочем, материалы по этой машине были закопаны в архивах настолько глубоко, что У-20, так назывался этот проект, даже не упоминается в сводном отчете УЗТМ за годы войны.

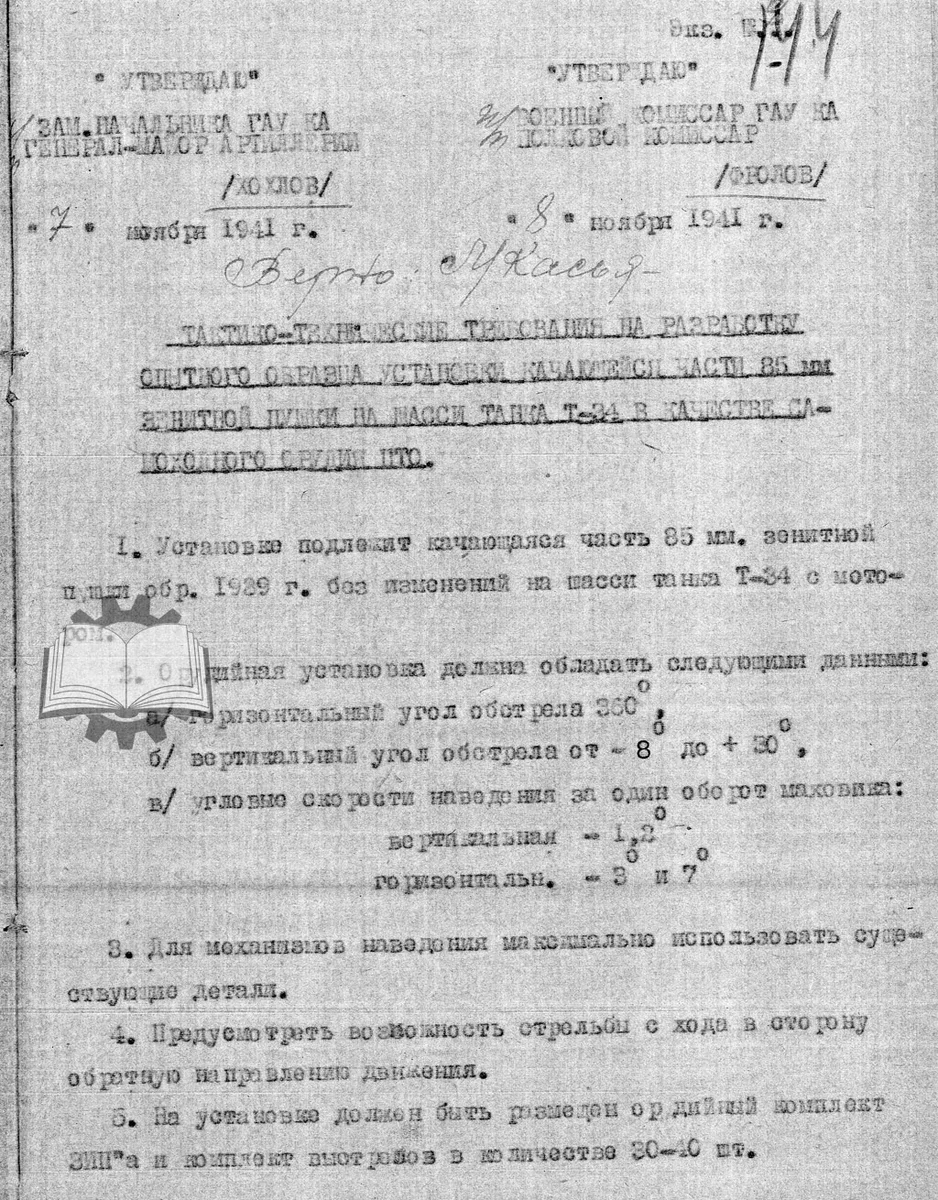

Тактико-технические требования на разработку опытного образца «самоходного орудия ПТО», ноябрь 1941 года

Результатом этой «потеряшки», то ли случайной, то ли намеренной, стало то, что история отечественных средних САУ выглядит несколько иначе. Хотя изначально советская средняя САУ выглядела совсем иначе, нежели многие думают. Летом 1940 года была утверждена разработка истребителя танков с установкой 85-мм зенитного орудия 52-К. Базой для данной боевой машиной являлся средний танк Т-34, который как раз в то время осваивался на заводе №183. Разработка непосредственно САУ возлагалась на завод №8, разработчика и производителя зенитного орудия 52-К. Возглавлял разработку М.Н. Логинов, главный конструктор завода №8. Согласно требованиям, вооружение истребителя танков имело круговое вращение, бортовая броня имела толщину не менее 20 мм. Для разработки машины завод №183 выделял 2 танка Т-34. Свою часть работы завод выполнил, а вот разработка САУ быстро зашла в тупик. Во многом потому, что 28 октября 1940 года не стало Логинова, а без него проект, даже не успевший получить заводской индекс, осиротел. Далее работы по аналогичной машине пошли уже по линии завода №183, начались они в мае 1941 года. В разное время предлагались разные варианты размещения орудия: носителями 52-К предполагались артиллерийские тягачи «Ворошиловец» и АТ-42, также прорабатывался вопрос использования Т-34М. Вариант на базе АТ-42 даже получил индекс (именовался он как А-46), а САУ на базе Т-34М именовалась как СУ-34. Впрочем, дальше бумажных наработок дело не продвинулось. Пока что даже эскизных проектов этих машин найти не удалось, только переписка и текстовое описание.

Работы по харьковским проектам истребителя танков прекратились в сентябре 1941 года. Аналогично заводу №8, завод №183 отправился в эвакуацию. Новым местом базирования стал Нижний Тагил, а завод №8 направили в Свердловск. Так вот, уже 9 октября 1941 года в тематических работах УВНА ГАУ КА значилась «85-мм самоходная артиллерийская установка на шасси из агрегатов танка Т-34 и КВ». Согласно имеющимся данным, боевая масса оценивалась в 25 тонн, а максимальная скорость в 45 км/ч. Первый опытный образец САУ предполагалось получить к июню 1942 года. Стоимость опытной машины оценивалась в 750 тысяч рублей. В эту сумму включались все расходы по разработке и постройке, реальная цена серийной машины была бы в разы ниже. Исполнителем работ являлся УЗТМ.

7-8 ноября 1941 года были утверждены тактико-технические требования на разработку опытного образца «самоходного орудия ПТО». По хорошему счету, требования во многом копировали то, о чем речь шла еще летом 1940 года. Но при этом ГАУ КА с самого начала очень сильно вписала в жесткие рамки исполнителя заказа, коим теперь был УЗТМ (в октябре 1941 года завод переименовали в Ижорский Завод). В требованиях четко было указано вооружение — 85-мм зенитное орудие 52-К, которое ставилось без изменения. Такое впечатление, что составители ТТТ плохо представляли, чего получится, если совместить одно с другим. Иногда задается вопрос, были ли в Красной Армии «ПТ-САУ». Так вот, данное задание, которое свалилось на УЗТМ в ноябре 1941 года, являлось именно этим. Правда, при этом стоит упомянуть тот факт, что упомянутые выше А-46 и иже с ними в переписке проходили и как штурмовые самоходные артиллерийские установки. То есть «всё сложно». Не менее сложной была и ситуация вокруг задания на новый истребитель танков. Дело в том, что 27 декабря 1941 года было подписано постановление ГКО №1070сс «О строительстве завода № 8 Наркомата вооружения», в итоге к моменту, когда работы по истребителю танков подошли к финалу, он был уже не УЗТМ-овский. Это во отчасти объясняет, почему проект не попал в исторический формуляр УЗТМ.

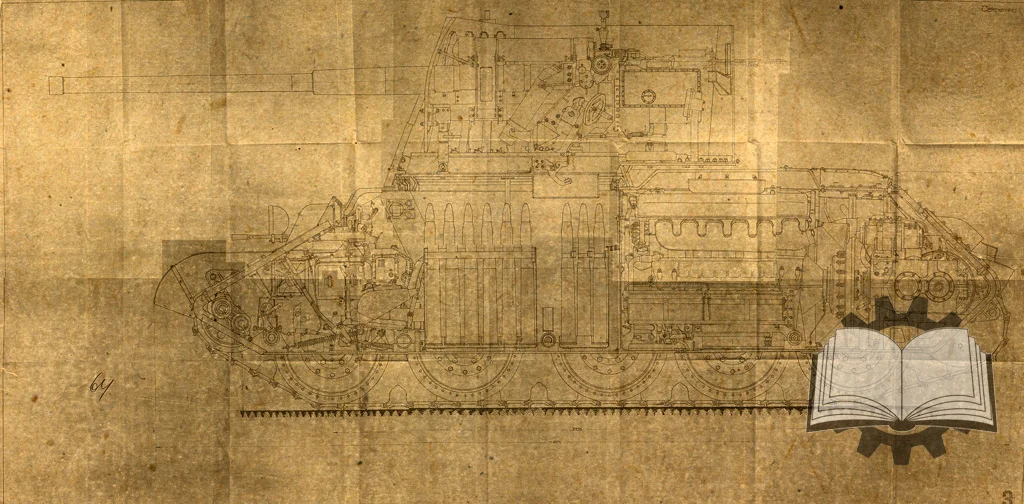

Даже вариант с У-10 требовал проёма для того, чтобы при стрельбе было куда уезжать казенной части орудия

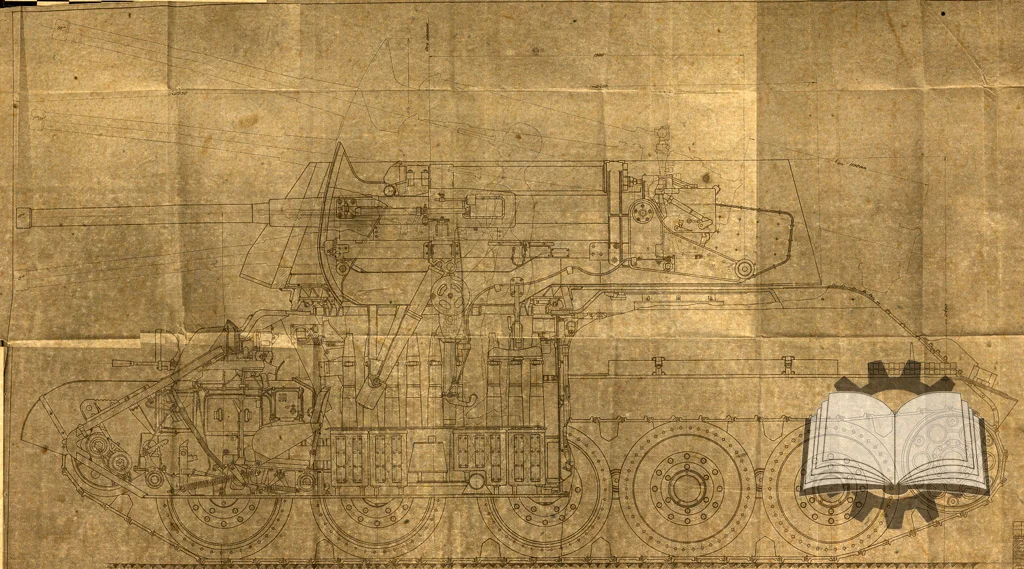

Поскольку 5-й отдел Ижорского Завода, так тогда именовалось ОКБ-3 УЗТМ, было занято другими работами, облик истребителя танков стал формироваться к началу января 1942 года. Ведущим инженером машины являлся Кострулин. Также в разработке проекта, получившего обозначение У-20, приняли участие инженеры-конструкторы А.Т. Гинзбург и М.Е. Безусов (последний позже был ведущим инженером по ряду проектов САУ завода №8). Булашев вел проект как начальник 5-го отдела Ижорского Завода, а общее руководство работами было за Петровым. Впрочем, уже 3 января 1942 года, когда был рассмотрен предварительный вариант проекта, он существовал в двух вариантах. Дело в том, что составители требований из ГАУ КА явно не понимали всю неоднозначность задания. С одной стороны, они хотели ставить орудие без изменений, а с другой, получить угол возвышения 30 градусов. Простое наложение орудия на шасси Т-34 (в него тоже запрещалось вносить правки) показывало, что обеспечить требуемые параметры попросту невозможно. Поэтому появилось предложение поставить альтернативное орудие — уже упомянутую 85-мм дивизионную пушку У-10. Как раз к началу января 1942 года была изготовлена опытная батарея из четырех таких орудий. При необходимости завод №8 мог быстро организовать выпуск У-10, благо что орудие было помесью 52-К и М-30.

Самым важным было то, что У-10 оказалась куда более подходящей для поставленной задачи. Посему первый, наиболее приоритетный для Ижорского Завода вариант подразумевал использование У-10 как базы для орудийной установки. Именно он позже именовался как У-20. То, что захотели в ГАУ КА, являлось вторым вариантом. Изначально оба варианта имели расчет боевого отделения из двух человек и максимальный угол возвышения 15 градусов. На совещании 3 января 1942 года было дано указание увеличить расчет до трех человек, оборудовать платформу под размещение не менее 20 патронов калибра 85 мм (по проекту изначально их было 10 штук), а хвостовую часть рубки увеличить. Оба проекта отличались сильным выносом ствола орудия вперед, но в виду требований о неизменности шасси Т-34 переделать его они не могли. Кстати говоря, в Свердловске высказывали мысль о переносе моторного отделения вперед, то есть фактически там тоже пришли к концепции А-46. Но к началу 1942 года АТ-42 уже давно скончался, при этом ГАУ КА выдвигало очень жесткие требования по унификации. Посему в Свердловске исходили из того, что есть.

Финальный вариант проектов семейства У-20 был готов 14 января 1942 года. Как и ранее, приоритетным оставалась установка на шасси Т-34 качающейся части орудия У-10. По итогам доработки угол возвышения увеличился до 27 градусов, то есть почти соответствовал ТТТ. Орудие размещалось в башне, открытой сверху и отчасти сзади, толщину ее лобовой части довели до 45 мм, борта имели толщину 20 мм. Как и требовало уточненное задание, боекомплект в башне составлял 20 патронов, плюс еще 56 в корпусе. С левой стороны рубки размещался наводчик, у которого в распоряжении имелся штатный панорамный прицел ПГ-1. Командир и заряжающий размещались справа, причем даже в этой версии заряжающий являлся самым несчастным человеком в экипаже. Даже более компактная установка У-10 всё равно стояла так, что при стрельбе казенник уезжал за пределы башни. Для этого в корме имелся специальный вырез. В такой ситуации заряжащему приходилось работать вприсядку, причем его голова была хорошей мишенью. Чтобы заряжающий не скучал, в корме сделали установку пулемета ДТ.

Неудобства работы заряжающего в боевом отделении У-20, впрочем, были ничем по сравнению с тем, что представлял собой второй вариант машины — У-20-II. Тот самый, что максимально отражал тактико-технические требования ГАУ КА. У этого варианта имелись несомненные плюсы. Во-первых, вылет ствола за габариты машины составлял всего 100 мм (у У-20 он составлял 780 мм). Во-вторых, толщина лобового листа рубки составила 70 мм. Вот только в техническом проекте дипломатично умолчали, что увеличенная толщина лобового листа являлась вынужденной мерой, фактически получился противовес. В-третьих, имелся телескопический прицел и возможность установки спаренного пулемета ДТ. Еще одним явным преимуществом являлось то, что башня собиралась из плоских листов, то есть по технологичности У-20-II превосходила первый вариант. Плюсами У-20-II оказалась и небольшая высота, составлявшая 2475 мм (У У-20 она составляла 2790 мм). Наконец, максимально использовалось серийное зенитное орудие 52-К. Его производство уже организовали на заводе №8, так что с точки зрения выпуска У-20-II выглядела более выигрышно. Всё это красиво, пока не взглянешь не то, что же получилось. Желание ГАУ КА воткнуть неизменную конструкцию зенитки 52-К привело к тому, что от оси вращения башни до кончика кормовой ниши было 2400 мм. А всё потому, что в этой нише, нет, нишище, помещалось орудие. Аналогично У-20, в кормовом листе ниши имелся вырез, куда улетал казенник при стрельбе. Так вот, улетал он так, что больше 15 градусов угол возвышения было сделать попросту невозможно. А еще эта орудийная установка являлась ночным кошмаром заряжающего. Звали его, судя по всему, Юрий Долгорукий. Видимо, его страданий конструкторскому коллективу показалось мало. Поэтому сверху казенную часть орудия частично закрыли листами брони.

Эскизные проекты У-20 и У-20-II завод, к тому моменту снова ставший УЗТМ, направил сразу в две инстанции — ГАБТУ КА и ГАУ КА. Впрочем, еще до того, как началось рассмотрение этого проекта, в ГАБТУ КА прозвучал тревожный звоночек. 30 января 1942 года заместителю начальника ГАУ КА генерал-полковнику В.И. Хохлову пришло письмо от заместителя начальника технического отдела НКТП С.А. Гинзбурга. В нем он переслал список тем по самоходной артиллерии на 1942 год. Истребителя танков на базе Т-34 в нем не значилось. Его вычеркнули по той причине, что в январе 1942 года все еще шли работы по 85-мм танковой пушке У-12. По мнению руководства НКТП, особый смысл делать еще один проект 85-мм пушки отсутствовал. С ответом, правда, в НКТП явно погорячились: У-12, в виду ряда проблем, так и не построили. Впрочем, Гинзбург явно не ошибся, вычеркнув из списка опытных работ У-20. Неизвестно, что по поводу данной машины сказал Семен Александрович, но вряд ли это было бы что-то хорошее.

Заказчик, то есть ГАУ КА, с ответом повременил. Видимо, в Артиллерийском Комитете ГАУ КА, которому предстояло рассматривать проект, переваривали полученный материал. Саму идею создания башенной САУ там признали верной, но условия работы заряжающих были подвергнуты резкой и вполне справедливой критике. Вооружение У-20 признали нерациональным, поскольку У-10 не была в серийном производстве. В ГАУ КА считали, что это усложнит производство системы, а также скажется на возможности ремонта в полевых условиях. На этом основании орудийную систему У-20-II признали более удачной. Конструктивно же более удачной признали У-20, поскольку условия работы были лучше. Можно, с некоторым ехидством, отметить тот факт, что в ГАУ КА такими витиеватыми выводами пытались умолчать о неудачно сформированном ТЗ. Там признали невозможность установки столь крупного орудия во вращающейся башне, окончательно прикрыв тему У-20 к 23 апреля 1942 года. Но по факту всё было понятно еще 14 апреля. Вины Петрова и его конструкторского коллектива в неудаче с У-20 точно нет. Больше того, разработав У-20 в варианте с У-10, они отчасти даже смогли компенсировать безграмотность ТЗ. Не говоря уже о том, что в Детройте над нашими артиллеристами точно бы потешались. Как раз весной 1942 года шли работы по точно такой же САУ — GMC T35. Та самая, что известна как GMC M10. Вот только создавали ее «танкисты», безо всяких глупостей вроде ненужной унификации. Больше того, всё бы влезло и на шасси Т-34, достаточно было просто сделать установку по типу У-12. Но для осознания бестолковости идеи ненужной унификации пришлось ждать начала 1943 года, когда такая же «унифицированная» СУ-35 оказалась чересчур тесной. Только после этого НКТП развязали руки, а под руководством Петрова создали сначала Д-11, а затем Д-5. И, о чудо, 85-мм орудие влезло даже на шасси Т-34.

Список источников:

-

-

- ЦАМО РФ

- http://panzer35.ru/forum/43–13723–1

- mpr.midural.ru

-

источник: https://zen.yandex.ru/media/yuripasholok/pervaia-samohodka-ff-petrova-604b4c9c47ab35453231d5f0