Юрий Пашолок. Тяжелый штурмовик из Свердловска

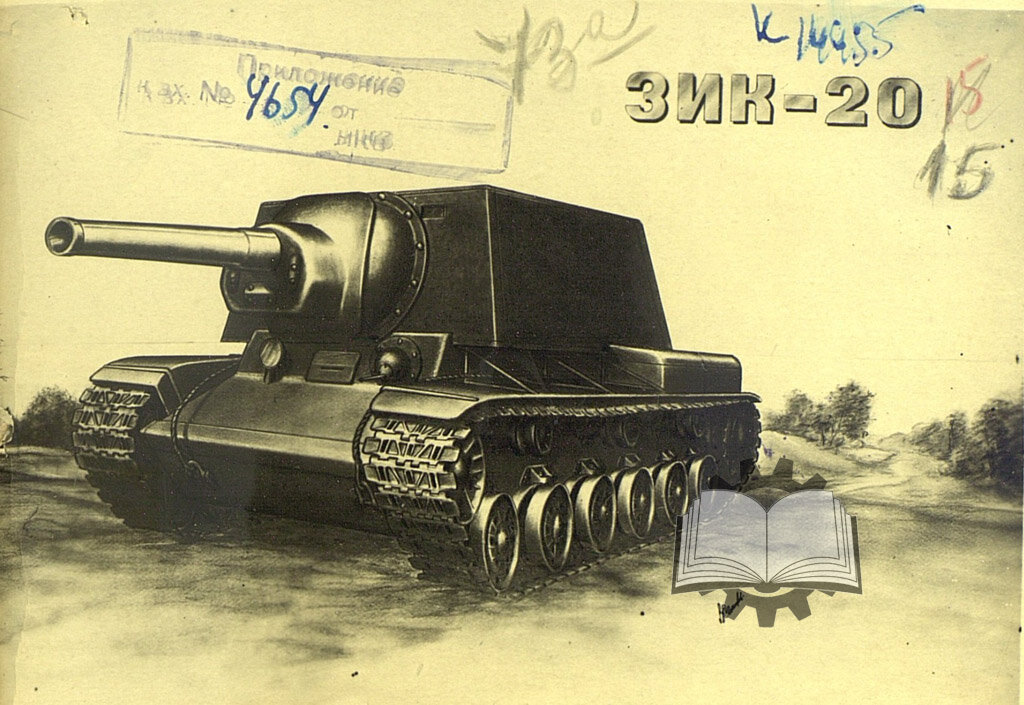

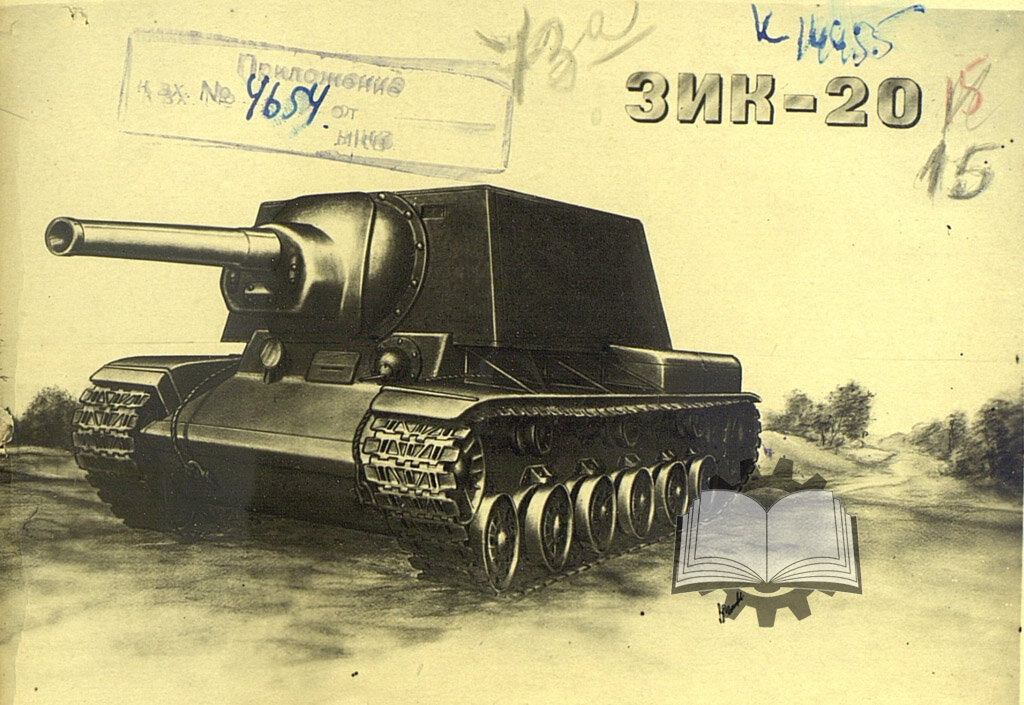

История тяжелой штурмовой САУ ЗИК-20, разработанной под руководством Ф.Ф. Петрова

Бронетанковая техника и артиллерия с самого начала идут рука об руку. Вплоть до того, что в некоторых странах танки находились в ведении артиллерии. Так было поначалу и у нас. Иные конструкторы бронетанковой техники изначально занимались артиллерией. С конца 1929 года танкостроение стало самостоятельным направлением, что не мешало ему плотно взаимодействовать с артиллерией и дальше. Тем более что имелись не только танки, но и самоходные артиллерийские установки. Первые отечественные САУ разработали еще в 20-е годы, но в полной мере по ним работали уже в 30-е годы. Причем работал «артиллерист» — П.Н. Сячинтов. Результаты его работы оказались крайне спорными, а финал творческой деятельности и вовсе печальным. Более удачной оказалась судьба другого «артиллериста», занимавшегося танковой артиллерией — А.И. Маханова. Хотя и результаты его деятельности оказались спорными.

В конце концов, так сложилось, что таковой артиллерией стали заниматься конструкторы, ранее в этом не замеченные. Прежде всего тут можно вспомнить В.Г. Грабина. Руководимое им конструкторское бюро завода №92 создало два орудия, которые очень быстро оказались в высшем приоритете. И если 76-мм пушка Ф-32, можно сказать, не совсем попала в амплитуду, то Ф-34 ждала совсем другая судьба. После почти 10 лет мучений Красная Армия получила первоклассную танковую пушку. На момент запуска в серию она оказалась лучшей в своём классе, а по массовости выпуска стала одним из лидеров. Далее под руководством Грабина было создано несколько образцов танковых пушек большего калибра, но им, по разным причинам, не повезло. А в конце 1941 года появился еще один центр разработки танковых орудий. Как в своё время с заводом №92, этот центр образовался во многом случайно. Речь идет об УЗТМ, где тогда осваивали 122-мм гаубицу М-30.

16 марта исполнилось 120 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Петрова. Его имя золотыми буквами вписано в историю отечественной артиллерии. 122-мм гаубица М-30 и 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 стали одними из самых известных орудий своего времени. Особенно это казалось М-30, которая стала причиной переезда Петрова из Перми в Свердловск. Освоение новой гаубицы на УЗТМ по факту стало новой станицей в судьбе конструктора. На новом месте Петров стал начальником артиллерийского КБ, а освоение гаубицы вскоре превратилось в полноценные работы по целому ряду направлений. В юбилей Фёдора Фёдоровича стоит упомянуть тему, которая долгое время оставалась малоизвестной. Речь идет о разработке самоходной артиллерии. С конца 1941 по конец 1942 года под руководством Петрова был создан целый ряд проектов самоходных артиллерийских установок. Одной из них стала ЗИК-20. Эта тяжелая штурмовая САУ стала прямым предшественником СУ-152.

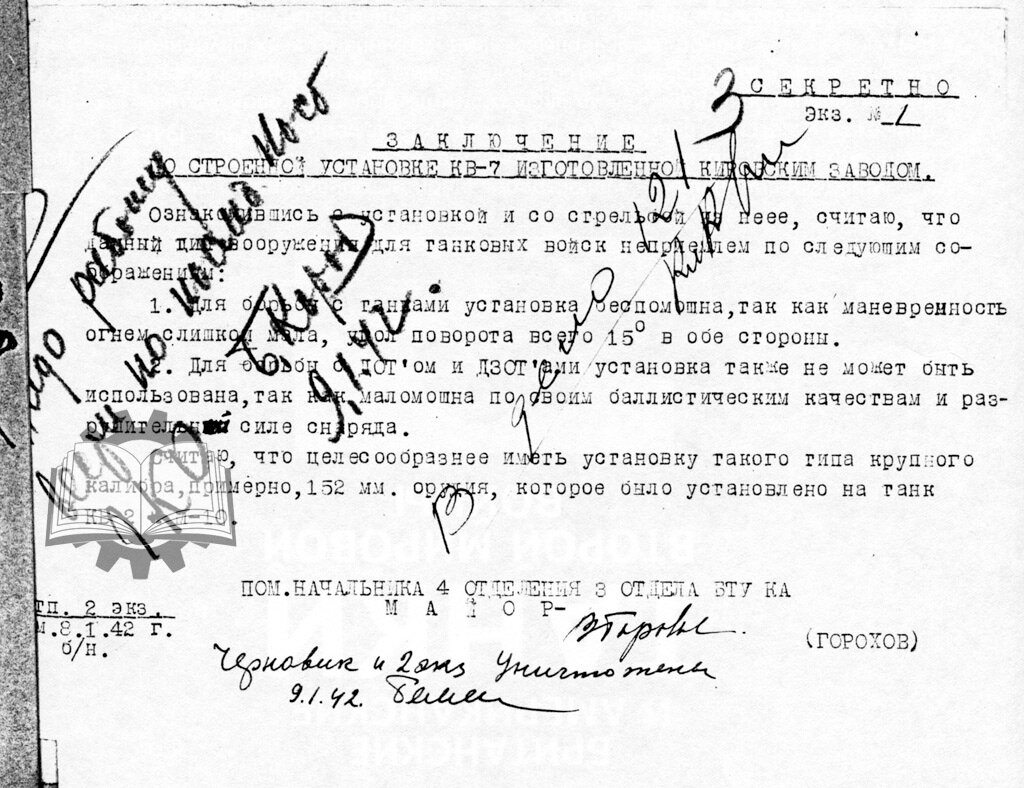

История ЗИК-20 началась в конце 1941 года, когда НКТП инициировал разработку штурмового танка КВ-7. По сути речь шла о штурмовой самоходной артиллерийской установке. Строенную орудийную установку создавали на УЗТМ, возглавил эти работы Петров. Система получила индекс У-13, ее изготовили в металле, как и опытный образец КВ-7. Эта машина стала первой отечественной тяжелой САУ военного периода, но первый блин оказался комом. Испытания показали, что систему сбивает при залповой стрельбе. Одним из инициаторов создания КВ-7 был Сталин, причем еще до испытаний приняли решение о запуске «штурмовика» в серию. Это привело к конфузной ситуации. С одной стороны, идея КВ-7 оказалась неудачной, а с другой, образовался задел из 20 корпусов установочной партии. Завод №200 со срочным заданием справился, а дальше возник вопрос, что с этими самыми корпусами делать.

Еще в начале января 1942 года со стороны ГАБТУ КА прозвучала здравая мысль о том, что такое шасси достойно более мощного орудия. Первым кандидатом назвали 152-мм гаубицу М-10, ту самую, что ставилась в КВ-2. Между тем, объёмы боевого отделения позволяли поставить и более крупную орудийную систему. Долго ее искать не пришлось: речь шла о 152-мм гаубице-пушке МЛ-20, которая находилась в крупносерийном производстве. Это орудие до того не рассматривалось как возможный кандидат на установку на танковые шасси, поскольку находилось где-то посередине между М-10 и 152-мм пушкой большой мощности БР-2. К началу 1942 года, впрочем, сложилась ситуация, когда М-10 с производства сняли, а БР-2, золотая мечта артиллеристов, имелась в мизерных количествах. Так или иначе, сложилась ситуация, когда выбирали между системами, к которым Петров имел прямое отношение (У-13/У-14, М-10 и МЛ-20).

31 января 1942 года Ж.Я. Котин, на тот момент заместитель наркома танковой промышленности, утвердил ТТТ на установку в КВ-7 более мощного орудия. Сначала речь шла просто про 152-мм гаубицу, а позже ТТТ, которые подготовил С.А. Гинзбург, уточнили. Теперь в качестве орудия фигурировала МЛ-20. Далее, 14-15 апреля 1942 года, состоялся пленум, на котором состоялся своеобразный торг между НКТП и Артиллерийским Комитетом ГАУ КА. Артиллеристы всё еще мечтали об истребителе ДОТ-ов на шасси КВ-3 и со 152-мм пушкой БР-2. Но ни шасси, ни пушки не имелось. Поэтому «мобилизационный» вариант с использованием базы КВ-7 и качающейся части МЛ-20 был принят в работу. Первоначально работы по орудийной части поручались КБ завода №172, но там хватало своих забот. Больше того, еще 21 января 1942 года Котин утвердил план опытных работ, где установка МЛ-20 в КВ-7 возлагалась на КБ УЗТМ. Это выглядело вполне логично, поскольку там шли работы по двум САУ — на базе КВ и на базе Т-34. Формально работы по машине, которая позже получила индекс У-18, начались еще в апреле 1942 года. Вот только Петров к ней уже не имел отношения, более того, он начал разработку конкурента.

Такой поворот событий может показаться странным, если не знать, что происходило в начале 1942 года. Например, проект истребителя У-20 Петров вел, находясь в подвешенном состоянии. Произошло это потому, что в конце 1941 года в Свердловск эвакуировали артиллерийский завод №8. Здесь начали оперативно запускать в серию 85-мм зенитные пушки 52-К, что привело к созданию буксируемых и танковых орудий на ее базе. Ну а далее завод №8 выделился в отдельное предприятие, касалось это и КБ. Начальником КБ завода №8 им. Калинина стал Петров. Соответственно, разработки конструкторского бюро получали индекс, созвучный имени завода — ЗИК. Первым проектом стала 85-мм танковая пушка ЗИК-1, а дальше в копилке ЗИК начали появляться либо полноценные САУ, либо установка вооружения для них. До недавних пор о части этих разработок вообще ничего не было известно, потому как период работы Петрова начальником КБ завода №8 составил менее года. Далее проекты убрали под ковёр, как это случилось с ЗИК-10/ЗИК-11. Ровно то же самое случилось и с ЗИК-20. Точной даты начала работа по этой машине нет, вероятнее всего, случилось это где-то в мае 1942 года.

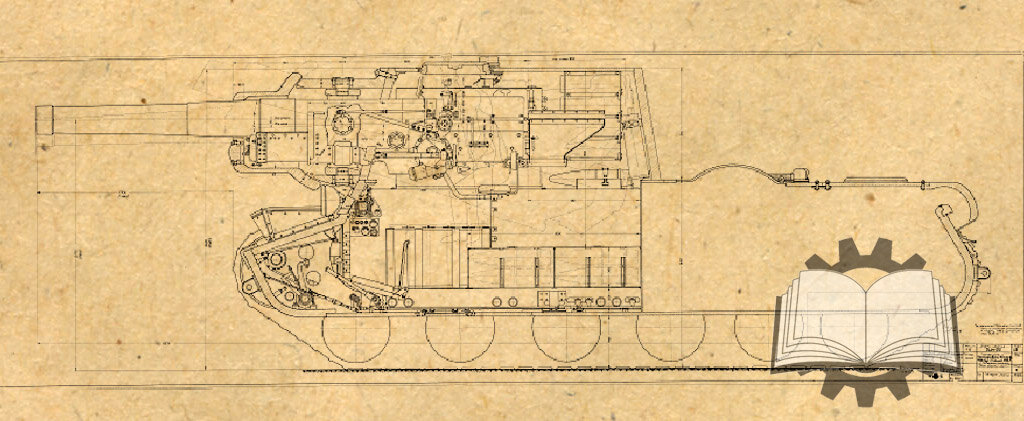

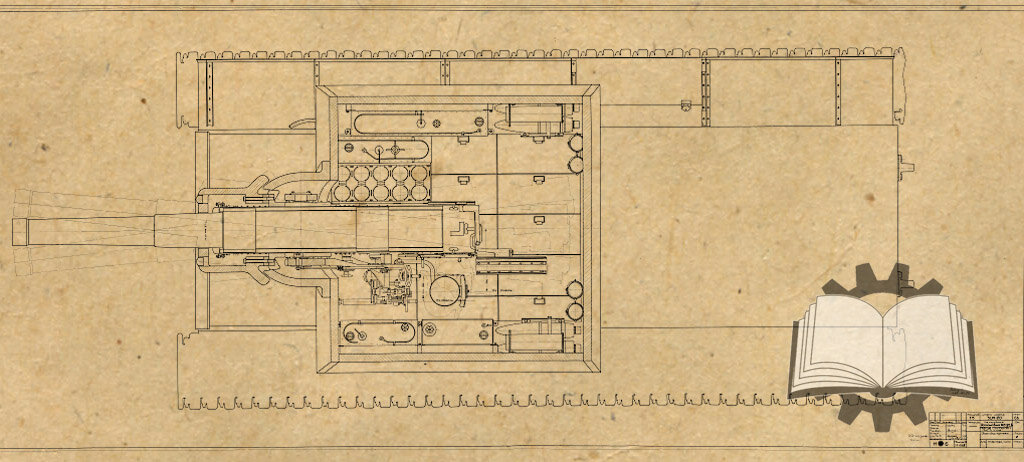

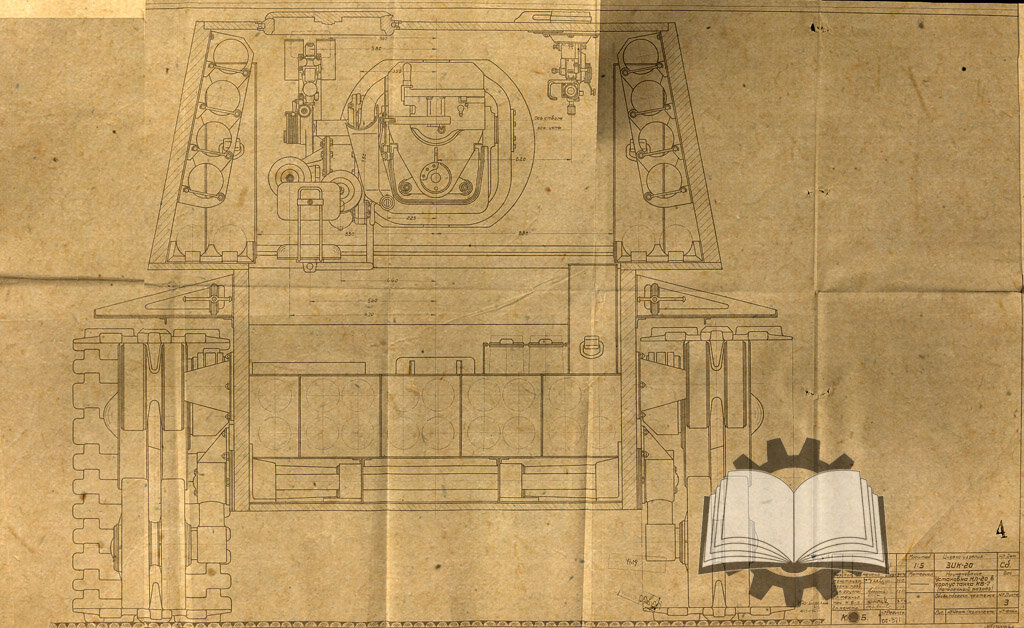

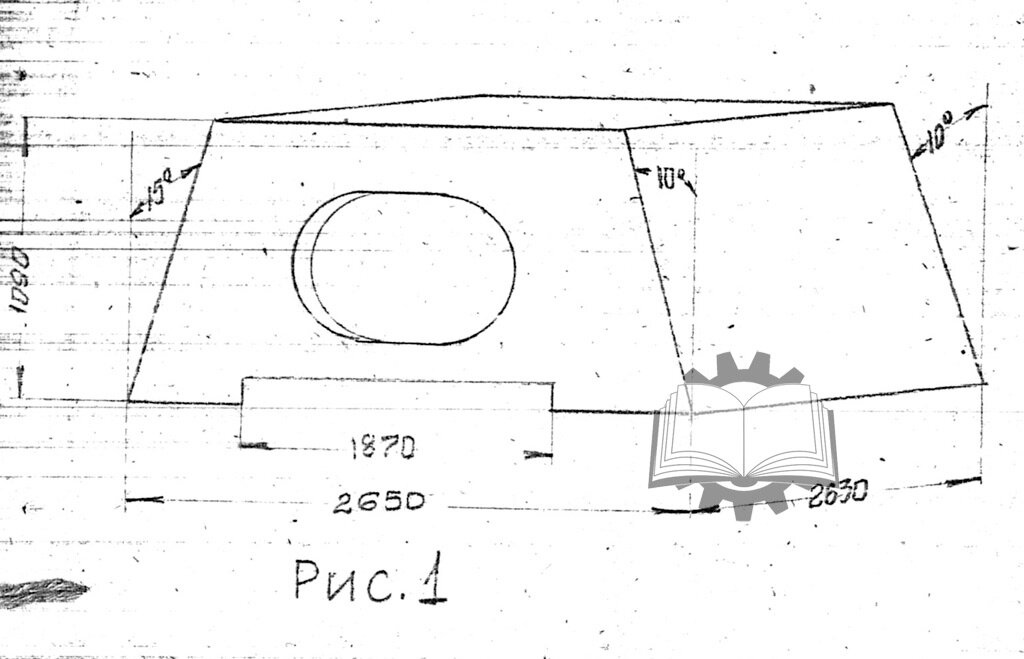

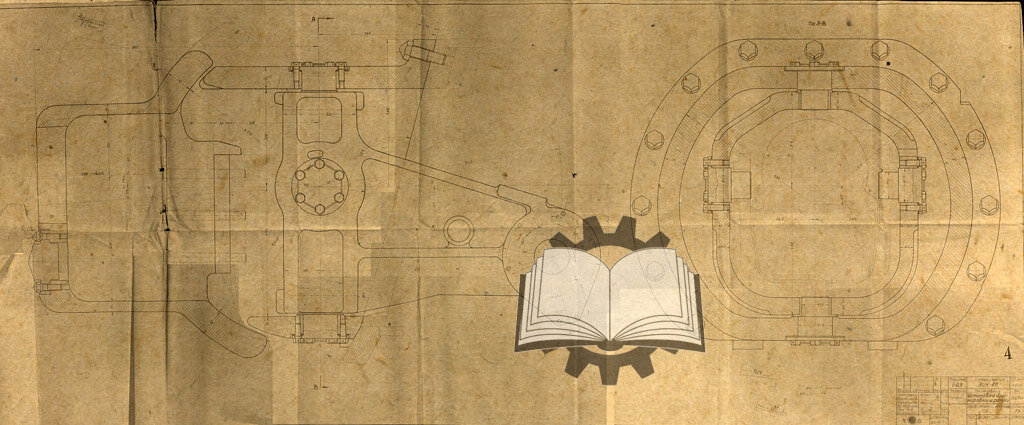

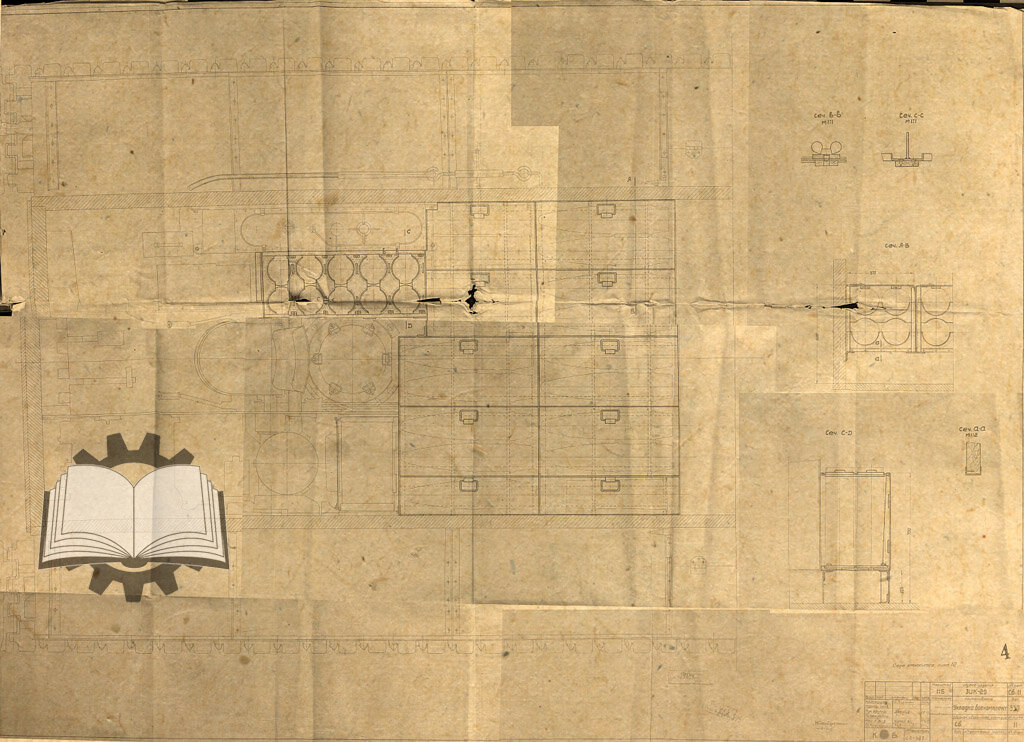

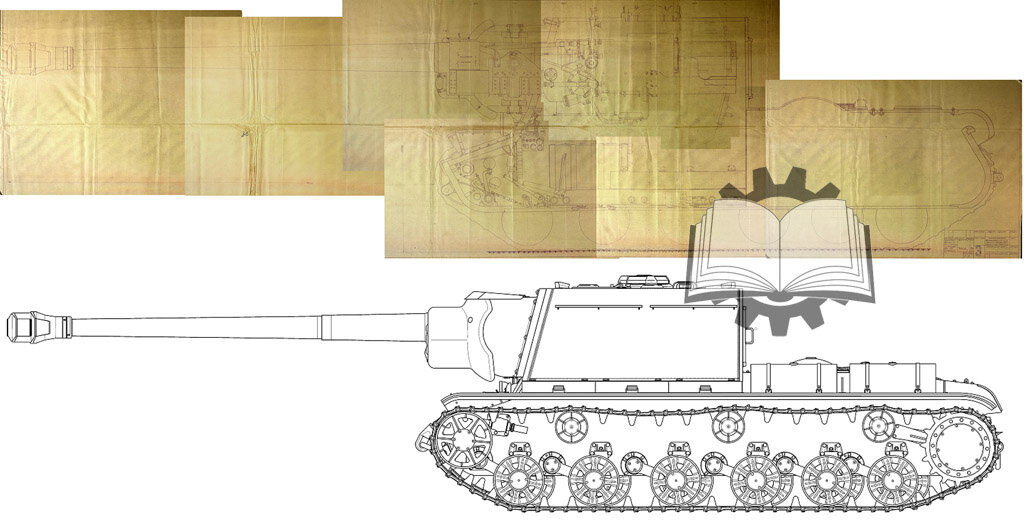

Задание, с самого начало, выглядело несколько проблематично. Требовалось впихнуть 152-мм гаубицу в рубку, которая изначально создавалась для установки пары 45-мм и одной 76-мм пушек. Такой проект, имевший обозначение У-18, был спроектирован КБ УЗТМ под руководством Л.И. Горлицкого. Пушка туда даже влезла, но есть большие сомнения, что удалось бы обеспечить нормальную работу расчета. Не говоря уже о том, что боевое отделение КВ-7 было, мягко говоря, не совсем рациональным. В результате Петров выбрал путь, который хоть и вызвал далее недоумение, но он оказался единственно верным. Вместо рубки КВ-7 получалась совершенно новая конструкция, более рациональная. Впрочем, не во всём. Если у КВ-7 ширина рубки была во весь габарит корпуса, то у ЗИК-20 она составила 2650 мм. Это не только снизило угол наклона бортов до 10 градусов, но и весьма существенно уменьшило габариты. В общем-то, не лучшая идея. Также высота рубки достигла 1090 мм, а общая высота увеличилась, по сравнению с КВ-7, на 170 мм.

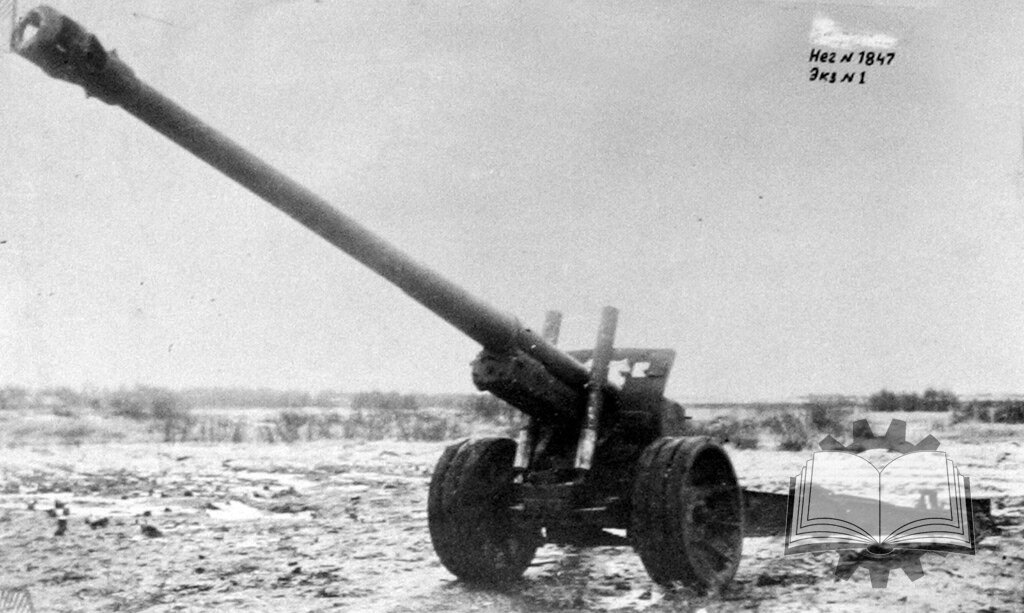

Не менее интересно выглядела ситуация с орудием. Дело в том, что Петров решил убрать дульный тормоз. Решение правильное, поскольку дульный тормоз существенно демаскировал орудие при выстреле. Помимо ствола, немного переделывалась люлька и бронировка. Также у орудия появился лоток для удобства заряжания, чуть дорабатывался спуск и механизмы наводки. В принципе, объём изменений был небольшим, но еще на этом этапе у представителей ГАУ явно было недовольное лицо. Артиллеристы сильно упирались в этом вопросе, считая, что орудие должно быть неизменным. Тут они постоянно сталкивались лбами с НКТП и ГАБТУ, где считали, что орудие должно быть наиболее подходящим для использования в боевой машине. И вот тут Петров, а также его коллектив (главным конструктором выступал Т.А. Сандлер), вступали явно на стороне «танкистов». Таким вопросам, как удобство работы и монтажа системы, в проекте ЗИК-20 уделялось немало вопросов. Это касалось и установки орудия, она была такова, что демонтаж не вызывал проблем. Также КБ завода №8 высказало свой протест насчет того, что их заставили ставить только панорамный прицел. Там считали, что надо ставить и телескопический прицел (это же сделали и на У-18).

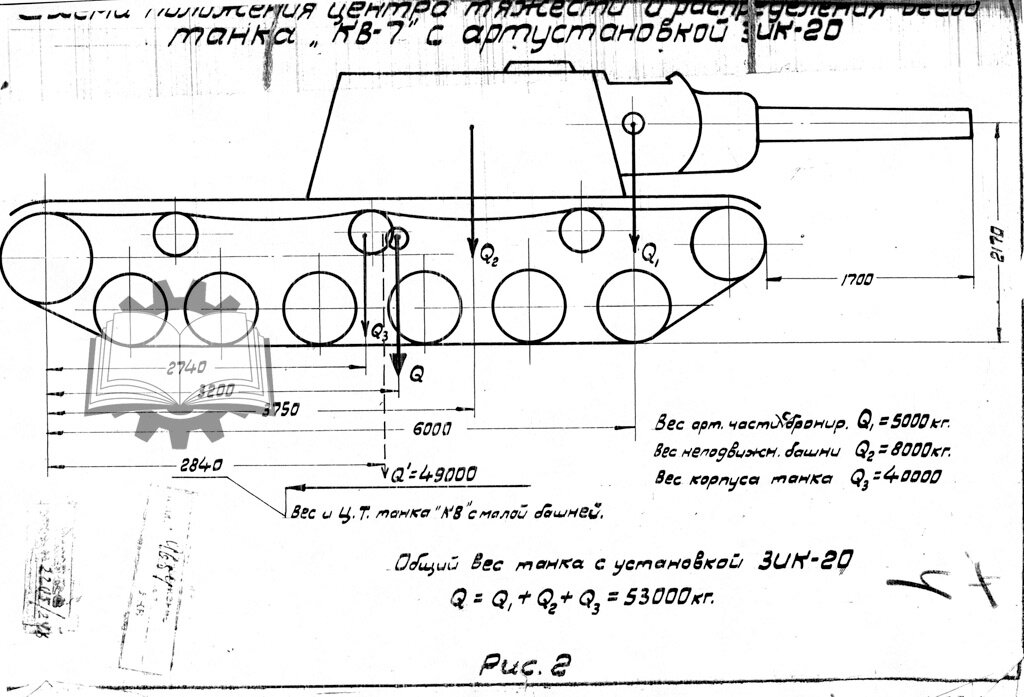

Проект получился интересным, но не без проблем. Первая, и едва ли не ключевая из них — боевая масса. Согласно подсчету, она составила 53 тонны, на такое явно нервно среагировали в ГАБТУ КА. Это на тонну больше КВ-2, у которого имелись проблемы с надежностью. Вторая, не менее существенная проблема — сроки. По причине большой загрузки другими проектами документация по ЗИК-20 была готова в начале сентября 1942 года. К тому моменту КВ-1 производить уже перестали, так что и КВ-7 перестал быть актуален. Другой вопрос, что и ЗИК-20, в его проектном виде, оказывался без базы. Наконец, в ходе обсуждения проекта начали вылезать недоработки по боевому отделению. Это касалось, в том числе, и размещения боекомплекта. Тут можно только передать общий привет тому, кто снизил ширину рубки. То, что можно было разместить в нишах, пришлось класть на пол. Поэтому теоретически высота боевого отделения была 1895, а на самом деле минус 395 мм. Столько места съедала двухрядная укладка снарядов на полу, еще и неудобная для работы.

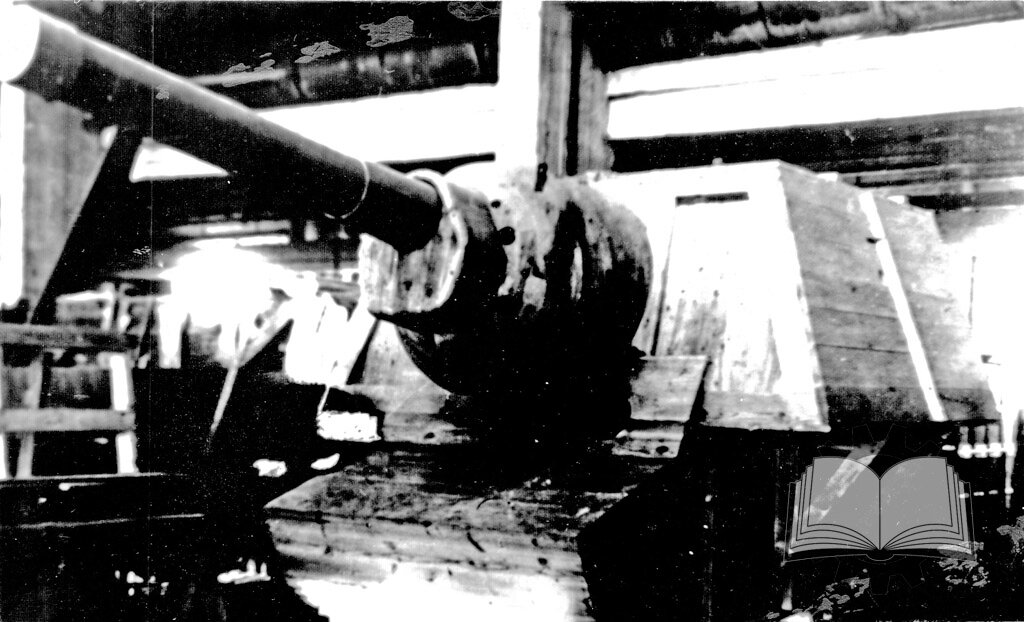

Обсуждение проекта ЗИК-20 прошло на совещании Технического Совета НКВ Союза ССР, которое состоялось 15 сентября 1942 года. Отчасти проект одобрили, даже не сильно возмущались переделке орудия, но предложили поставить лоток по типу СГ-122. А вот сам проект удостоился ряда критических замечаний, во многом справедливых. Например, высоту от пола до потолка предлагалось довести до 1600-1650 мм вместо 1500 мм по проекту. Также требовалось сменить базу с КВ-1 на КВ-1с. Так или иначе, но ЗИК-20 запустили в работу. При этом сначала в Свердловске отрабатывали орудие с боевым отделением, а уже потом ЧКЗ строило у себя опытный образец машины. Со стороны ГАУ КА работы стал курировать помощник начальника 2-го отдела Арткома ГАУ инженер-майор П.Ф. Соломонов. Уже в 20-х числах сентября он посетил Свердловск и Челябинск. Как говорится, процесс пошел, но не совсем.

Осенью 1942 года случился большой разбор полетов, связанный с тем, что завод №8 явно не справлялся с программой производства. Точно так же лихорадило и заводское КБ, на которое нагрузили слишком много. Итогом разбирательств стало подписание 30 октября 1942 года постановления ГКО №2457сс «О срыве поставок заготовок и литья артиллерийских систем Уралмашзаводом Наркомата танковой промышленности заводу № 8 Наркомата вооружения». Согласно постановлению, завод поделили на 2 части. Первая из них, завод №8, обязали заниматься зенитным производством. Второй половинкой стал №9, ответственный за гаубичную артиллерию и танковые пушки. Директором нового завода стал Л.Р. Гонор, заводским парторгом назначили П.И. Малолетова, а начальником КБ завода №9 – Ф.Ф. Петров. Естественно, всё это прямым образом повлияло на сроки работ по ЗИК-20 и другим проектам.

В НКТП трезво оценили происходящее. Если по легким и средним САУ прогресс имелся, то по тяжелым ситуация выглядела как «всё очень плохо». 13 ноября 1942 года И.М. Зальцман, нарком танковой промышленности, подписал приказ №764 с. Согласно ему, на ЧКЗ формирвали группу конструкторов во главе с Л.С. Трояновым, которая начала создавать свой вариант тяжелой штурмовой САУ. Эти работы также курировал Ж.Я. Котин. Решение абсолютно верное, поскольку завод №9 подготовил деревянный макет рубки только к 15 декабря 1942 года.

Итоговый вариант машин стал легче, но ненамного. 47,5-48 тонн боевой массы — это всё равно многовато. Самое же главное, что к 3 января 1943 года было готово еще и два варианта САУ КВ-14. В итоге Троянов, имевший большой опыт разработки боевых машин, с задачей справился лучше. Вместе с тем, бесполезной разработку ЗИК-20 точно не назвать. При создании КВ-14 явно учитывался опыт создания свердловского «штурмовика». Ровно так же при разработке У-35 учитывался опыт создания ЗИК-10/ЗИК-11. Похожие решения можно увидеть и в случае орудийной установки. Она тоже крепилась в лобовом листе корпуса на болтах и могла, довольно легко, выниматься.

Также стоит упомянуть проект, который был создан на излете программы ЗИК-20. В середине октября 1942 года КБ завода №8 подготовило серию проектов буксируемых систем. Часть из них базировалась на лафете 122-мм гаубицы М-30, а часть — на лафете 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20. Идея была простая: создание семейства орудий на облегченных лафетах. Грубо говоря, пересадить корпусную артиллерию на лафет дивизионной гаубицы, а орудия большой мощности — на лафет корпусной гаубицы-пушки. В их числе был и проект 152-мм пушки с баллистикой по типу БР-2 на лафете МЛ-20. Боевая масса орудия снижалась с 18300 до 9000 кг, ствол делался новый, а также устанавливался двухкамерный дульный тормоз. В нашем случае наиболее интересно то, что Петров предлагал такое орудие поставить и в ЗИК-20. Получался тот самый «истребитель ДОТ-ов», который так хотели артиллеристы.

Реализовывать в металле этот проект не стали, а вот орудие отнюдь не было «бумажным». Результатом работ стало создание 152-мм пушки Д-4. Она получилась на тонну тяжелее проектных данных, тем не менее, ее изготовили в металле. Появление Д-4 спровоцировало работы по более мощным, чем МЛ-20, орудиям, как буксируемым, так и самоходным. Не говоря о том, что работы по теме орудий на лафете М-30 привели к созданию орудий Д-1 (152 мм) и Д-2 (122 мм). Первое орудие стало серийной гаубицей, а вторая система послужила базой для создания Д-25, самой мощной из советских танковых систем военного периода.

Автор выражает признательность Сергею Агееву (г. Екатеринбург) и Кириллу Кокшарову (г. Челябинск) за помощь в подготовке статьи и предоставленные материалы.

Список источников:

-

-

- ЦАМО РФ

- РГАЭ

- РГАСПИ

- Архив Кирилла Кокшарова

- Архив Сергея Агеева

-