Врангель-1920. Часть 2. «Новороссийская мышеловка»…

Содержание:

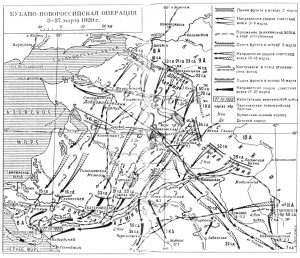

Общая военно-стратегическая обстановка на фронте

Рушился фронт белых армий на юге России, разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы. Военные неудачи и политические ошибки, особенно по отношению к казачеству, сделанные руководством ВСЮР во главе с генералом А.И.Деникиным привели к отступлению Белых армий и началу первичной эвакуации из Новороссийска раненых и больных военнослужащих.

Собственно говоря, а когда же гражданские беженцы и чины вооруженных сил юга России осознали конец деникинской эпопеи? Когда «ростовские рысаки начали свой бег, или как сейчас выражаются, драп»?

Повлиял ли на стремление к эвакуации и внешний фактор? (в ноябре 1919 г. премьер — министр Англии Ллойд — Джордж дважды высказывался по русскому вопросу: 8 ноября 1919 на ежегодном банкете лорд — мэра Лондона и 17 ноября в палате общин. По его мнению, «большевизм и его опасная доктрина не могут быть побеждены силой оружия». Кроме того, он констатировал, что борьба сторонников Деникина за Единую Россию противоречит стремлениям Британской империи. Когда об этих выступлениях стало известно на белом Юге, настроение добровольцев и их сторонников резко упало)…

Тот факт, что дело добровольцев оказалось обреченным в глазах Ллойд — Джорджа, сделал его почти обреченным и в их собственных глазах. Это, безусловно, подтолкнуло значительную часть беженцев к эвакуации.

Между тем, белое командование решило в начале февраля 1920 — го года перейти в контрнаступление, нанося удар на левом фланге с целью захвата Ростова и Новочеркасска. Численность основных группировок ВСЮР на фронте составляла: Отдельного Добровольческого корпуса — 10 тыс., Донской армии — 37 тыс., Кубанской армии — 7 тыс., итого — 54 тыс. штыков и сабель, что не уступало, а в действительности даже несколько превосходило главные силы Кавказского фронта красных.

26 — го января 1920 — го года генерал Деникин отдал директиву о переходе в общее наступление северной группы армий «с нанесением главного удара в Новочеркасском направлении и захватом с двух сторон Ростово-Новочеркасского плацдарма». Наступление предполагалось начать в ближайшие дни, когда ожидалось усиление Кубанской армии пополнениями и новыми дивизиями.

Командование красных, несмотря на понесенные потери и трудности, связанные со снабжением, также готовилось к наступательным действиям. Оно решило опередить противника и, произведя перегруппировку сил, приказало войскам Кавказского фронта 1 — го февраля перейти в наступление. Предполагалось силами 8-й, 9-й и 10-й армий форсировать Дон и Маныч, прорвать оборону белых, а затем вводом в прорыв 1-й Конной армии С.М. Буденного на стыке между Донской и Кубанской армиями расчленить их и разгромить по частям. Командование ВСЮР, получив сведения о переброске 1-й Конной армии в стык между 9-й и 10-й армиями, создало ударную конную группу под командованием генерал-лейтенанта А.А. Павлова в составе 2-го и 4-го («мамантовского») Донских корпусов, насчитывавшую от 10 до 12 тыс. шашек.

В первые два дня наступления попытки частей красных 8-й и 9-й армий форсировать Дон и Маныч успеха не имели из-за упорной обороны белых. Лишь к вечеру 2 — го февраля кавалерийским дивизиям 9-й и 10-й армий удалось преодолеть Маныч и захватить небольшой плацдарм. 10-я армия, усиленная двумя стрелковыми дивизиями из состава 11-й армии нанесла поражение только что сформированному 1-му Кубанскому корпусу генерал-лейтенанта В.В. Крыжановского и 3 — го февраля овладела станцией Торговая. 4 — го февраля конница Павлова атаковала 1-ю Кавказскую кавалерийскую и 28-ю стрелковую дивизии красных, отбросив их за Маныч, но красные части задержали ударную группу противника, выиграв время для подхода 1-й Конной армии в район Торговой. Павлов пытался атаковать главные силы Буденного под Шаблиевкой, но был отбит и на следующий день начал отход к Егорлыкской, причем до половины личного состава его группы замерзла во время бурана в безлюдной степи, в результате чего из 10-12 тыс. шашек в строю осталось не более 5,5 тыс.

6 — 8-го февраля Добровольческий и 3-й Донской корпуса прорвали оборону войск 8-й армии и овладели Ростовом и Нахичеванью. По словам Деникина, это «вызвало взрыв преувеличенных надежд» в Екатеринодаре и Новороссийске, и прежде всего, в стане соратников самого главнокомандующего…Именно 6-го февраля «главный враг Деникина», генерал Врангель, которому общественное мнение, армия и гражданское население справедливо приписывало лавры спасителя Одессы, покинул Крым и убыл в Константинополь. Первоначальный успех контрудара должен был затмить недовольство Деникиным и брожение в войсках…

Однако движение на север не могло получить развития, потому что неприятель выходил уже в глубокий тыл Добровольческого корпуса — к Тихорецкой». В эти же дни 9-я советская армия нанесла поражение 1-му Донскому корпусу, вынудив его отойти на южный берег Маныча, а 1-я Конная армия во взаимодействии с ударной группой 10-й армии под командованием М.Д. Великанова окружила в районе Белой Глины 1-й Кубанский корпус и разгромила его. Погиб и командир корпуса генерал Крыжановский вместе со своим штабом. Красные захватили до 4,5 тыс. пленных, всю артиллерию корпуса, три бронепоезда и много другого военного имущества. Командование ВСЮР ввело в бой против 1-й Конной армии и группы Великанова конную группу генерала Павлова. Однако, ослабленная от морозов, она была наголову разгромлена 12 — го февраля в ожесточенном встречном сражении у Егорлыкской, после чего белые, лишившись последнего подвижного резерва, начали отход по всему фронту, преследуемые войсками красных.

К 16 — му февраля Добровольческий корпус генерал-лейтенанта А.П. Кутепова, оставив по приказу командования Ростов и отойдя за Дон, продолжал отражать атаки красной 8-й армии, однако ослабленный 3-й Донской корпус уже отходил к Кагальницкой, открывая фланг добровольцев у Ольгинской. В это время наступавшие с северо-востока войска красных 10-й и 11-й армий вели бои на подступах к Тихорецкой и Ставрополю, а части экспедиционного корпуса 11-й армии продвигались от Святого Креста к Владикавказской железной дороге, поддерживаемые восстаниями большевистского подполья во всем Минераловодском районе.

17 — го февраля генерал-лейтенант В.И. Сидорин отвел войска Донской армии, в оперативном подчинении которой находился и Добровольческий корпус, за реку Кагальник, но части не остановились на этой линии и под давлением противника отошли дальше. В этих условиях командование ВСЮР считало необходимым задерживаться на естественных водных рубежах, надеясь на возрождение у донцов и кубанцев духа и воли к борьбе за освобождение от большевиков своих областей. С середины февраля (начала марта) армии отступали в общих направлениях линий железных дорог от Кущевки (Добровольческий корпус), Тихорецкой (Донская армия), Кавказской и Ставрополя (Кубанская армия) — на Новороссийск, Екатеринодар, Туапсе. Наступившая весенняя распутица помогала в организации отхода, сдерживая наступательную активность красных.

В ночь на 22 — е февраля генерал-майор П.С. Махров, только что назначенный на должность генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего ВСЮР, изложил начальнику штаба генерал-лейтенанту И.П. Романовскому свои соображения о необходимости принятия следующих мер:

«а) немедленно отдать приказ о самой энергичной эвакуации Новороссийска и Екатеринодара, начиная с госпиталей,

б) произвести рекогносцировку путей, как на юг, так и на запад через Таманский полуостров, имея в виду возможность переброски войск на Керчь,

в) готовить переправы через Кубань».

Романовский решительно возразил против приказа об эвакуации Новороссийска, объясняя это тем, что такая мера произведет неблагоприятное впечатление на войска и население. Таково же было и мнение Деникина. Решение о начале общей эвакуации, не говоря уже о ее проведении, представлялось главнокомандующему ВСЮР весьма непростым и деликатным. Поставленный прямо перед союзниками, он мог повлиять на их готовность продолжать материальное снабжение армии, брошенный же в массы – подорвать импульс к продолжению борьбы.

Однако союзники уже не строили никаких иллюзий по поводу перспектив и исхода этой борьбы. Начальник британской военной миссии генерал-майор Г. Хольман, встретившийся с Махровым на другой день после вышеупомянутого доклада у Романовского, просил принять самые решительные меры к немедленной погрузке семей военнослужащих, подлежащих эвакуации. Вмешательство британского генерала возымело результаты, и в тот же день градоначальнику Новороссийска генералу Макееву было отдано соответствующее приказание.

23 — го февраля на совещании в ставке главнокомандующего Махров предложил, в случае невозможности удержаться на рубеже Кубани, отвести Донскую армию на Таманский полуостров, обеспечив прикрытие ее отхода силами Добровольческого корпуса, а затем переброску всех частей в Крым. Такое решение было основано на том, что одновременная планомерная эвакуация из переполненного беженцами Новороссийска представлялась весьма проблематичной: в силу отсутствия необходимого тоннажа и морального состояния войск не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые неизбежно пришлось бы бросить.

Отход армии к Новороссийску

Еще в феврале, в период боев за Ростов и Новочеркасск, штабом главнокомандующего совместно с командующим флотом был разработан секретный план возможной эвакуации. Для обеспечения выполнения этого плана в черноморском бассейне должен был оставаться определенный тоннаж судов. Все корабли, и другие плавсредства были распределены по следующим портам, назначенным для эвакуации — Тамань, Туапсе, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи,. В тех же портах «приписки» был образован неприкосновенный запас угля, машинного масла и продовольствия на случай объявления эвакуации.

Основной базой эвакуации белой армии был назначен Новороссийск. Хорошо оборудованный Новороссийский порт являлся главной базой снабжения Добровольческой армии иностранными грузами, и на складах находились огромные запасы вооружения и прочего имущества. В порту англичане имели свою базу, через которую проходили все выгружаемые ими в Новороссийске грузы. В Новороссийске постоянно находился вспомогательный крейсер флота белых или один-два миноносца, которые время от времени для устрашения грузин и зеленых и для наблюдения за нелегальным судоходством посылались вдоль кавказского побережья. И там же, в Новороссийске, сосредотачивался основной тоннаж судов, основные запасы продовольствия, угля, машинного масла и пр.

Туапсе — единственный между Новороссийском и Поти оборудованный порт, связанный железной дорогой с Армавиром, был почти не использован. Изредка сюда приходили транспорты, доставлявшие снабжение местным гарнизонам и грузинскому фронту, и иногда заходил один из миноносцев.

Подготовка морской части эвакуации Новороссийска, в том, что касается транспортных средств, была возложена на начальника морского транспорта инженер-механика генерал-майора М. М. Ермакова, но в несколько оставшихся в его распоряжении дней было чрезвычайно трудно собрать в Новороссийске требуемое количество пароходов. Необходимо отметить, что в это время большинство больших пароходов и некоторые из транспортов, частично на фрахте французского и английского правительств, находились за проливами и не могли быть возвращены в скорое время. Острая нехватка кораблей возникала из-за того, что на стадии погрузки не удавалось полностью отсеивать тифозных и в ходе рейсов появлялись новые больные тифом, и именно из-за этого большинство кораблей вынуждены были отстаиваться в карантине прежде чем получали разрешение на выгрузку пассажиров и корабль мог совершать следующий рейс. Конечно и страдания беженцев дополнительно увеличивались из-за длительного пребывания на транспортах. Ведь большинство транспортов были грузовые и не приспособленные для длительного пребывания на них пассажиров.

После достаточно успешной эвакуации Одессы транспорты и пароходы из Крыма были направлены в Новороссийск, так же как и четыре мобилизованных морской базой в Константинополе парохода. Пароходы необходимо было снабдить углем и прочими материалами, некоторые освободить от груза, что было помехой для быстрого прихода их в Новороссийск. Несмотря на все принятые меры, количество сосредоточенного тоннажа не позволяло сразу взять всю массу людей, которых следовало эвакуировать, но по предложению морского командования эвакуация должна была продолжаться несколько дней, что позволило бы транспортам, ввиду короткого расстояния до порта разгрузки Феодосии (переход 12 — 15 часов), совершить по два или более рейсов.

Как только было принято принципиальное решение об эвакуации из Новороссийска, генералом Деникиным сразу же был отдан приказ о сосредоточении судов в портах, согласно ранее выработанному плану. Кроме русских пароходов, в Новороссийск прибыло также несколько иностранных, из которых находившиеся в распоряжении английской миссии транспорты по выдаваемым пропускам брали связанных с армией гражданских лиц, также легко раненных и больных.

Главный тоннаж для эвакуации беженцев и раненых из Новороссийска брались предоставить англичане. Особенно много делал в этом направлении глава Британской военной миссии при штабе Деникина генерал Холмен. Чтобы активная деятельность британского флота в деле помощи сторонникам Деникина не будировала общественность Англии, Адмиралтейству Его Величества пришлось заявить, что британские суда направляются в Черное море «исключительно с целью защиты британских граждан и британских торговых интересов». Для эвакуации из Новороссийска англичане выделили восемь кораблей: «Браунфельдс», «Брюенн», «Бургомистр Шредер», «Габсбург», «Ганновер», «Капуртала», «Панама» и «Эмпайер». Кроме того в «английской» эвакуации были задействованы русские суда, которым англичане предоставили топливо. С русской стороны первоначально участвовали «Анатолий Молчанов», «Саратов», «Владимир», «Кавказ», «Екатеринослав», «Дооб», «Новгород» и «Херсон». Почти все эти корабли эти совершили несколько рейсов; на них вывозили и гражданских беженцев и раненых.

Относительно организованная эвакуация Одессы, хотя и носившая признаки беспорядочности, чуть было не превратившие вывоз армии в катастрофу, произвела огромное впечатление на командование ВСЮР. Генерал Деникин, по настоятельной просьбе Лукомского, направил в Севастополь категорический приказ о немедленном направлении свободного тоннажа в Новороссийск.

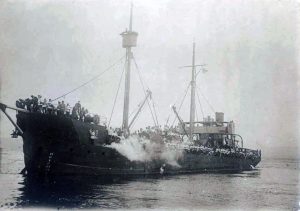

В числе судов, спешно присланных морским командованием в Новороссийск были товаро-пассажирский пароход «Смоленск» (из-за плохого состояния по прибытии в Новороссийский порт он использовался как блокшив для жилья семей офицеров флота), транспорт «Великий князь Александр Михайлович», товарные пароходы «Волга» и «Сокол», госпитальный транспорт «Св.Николай», ранее выведенный из Одессы.

14-го февраля из Константинополя прибыли суда Русской базы: учебное судно «Свобода» (парусник), которое до этого занималось перевозкой солдат с Салоникского фронта для пополнения белой армии, танкер «Баку» (доставил в Новороссийск около 900 пудов дрянного зонгулдакского угля и теплое обмундирование) и два частных парохода — «Луч» и «Свет», ранее ушедшие из Одессы.

15-го февраля Новороссийск с беженцами на борту покинули пароходы «Шилка», «Заря» и «Самара» (в общей сложности вывезено было около 4 тыс.человек). Суда направлены были в Константинополь. 18-го февраля «Луч» и «Свет» приняли свыше 800 беженцев и отправились в Константинополь. В дальнейшем оба парохода были зафрахтованы британскими властями и в Новороссийск больше не вернулись.

20-го февраля из Варны прибыл госпитальный пароход «Петр Великий». Еще 16-го февраля 1920 года пароход прибыл в болгарский порт Варну из французского порта Марсель. В его трюмах находились продукты и дорогие вина для французских войск, находящихся в России и Болгарии. Кроме того, из Франции и греческих островов на судне возвратились на родину болгарские военнопленные. После разгрузки в Варне транспорт ушел в Новороссийск.

23-го февраля 1920 года виду неблагоприятного положения на фронте генерал Лукомский приказал задержать в Новороссийске все коммерческие суда. Также им было предложено морскому командованию весь свободный тоннаж направлять исключительно в Новороссийск.

24-го февраля в Новороссийск прибыли транспорт «Хоракс» с углем и наливная шхуна «Кара-Кермен». На следующий день в Новороссийск прибыли пароходы «Саратов», «Ксения», «Россия», госпитальный транспорт «Тигр» и буксирный катер «Гаусман» (из Керчи). По судам был распределён имеющийся на «Хораксе» уголь. С 26 -го февраля суда стали принимать беженцев, больных и тыловые учреждения армии.

27 -го февраля в Новороссийск прибыли транспорт «Веха», который должен был принять семьи морских офицеров и чинов Морского ведомства, пароходы «Дыхтау» (с грузом угля), «Поти», паровые шхуны «Конка» и «Пандия». В тот же день из Феодосии пришли паровые шхуны «Астрея» и «Павел», и транспорт Добровольного флота «Екатеринодар». Он оставался на рейде, а баржи и мелкие суда подвозили к нему беженцев и эвакуируемых чинов армии ( главным образом из числа выздоравливающих).

Для эвакуации из Новороссийска англичане выделили и заблаговременно сосредоточили восемь судов: «Браунфельдс», «Бруэни», «Бургомистр Шредер» (приняв 300 человек раненных и больных, 25-го февраля ушел в Пирей), «Габсбург», «Ганновер», «Капуртала», «Панама» и «Эмпайер». Для снабжения судов углем англичане выделили тральщик «Вотан» и транспорт «Рио-Прадо». Кроме того в «английской» эвакуации были задействованы русские суда, которым англичане предоставили топливо. С русской стороны первоначально участвовали «Анатолий Молчанов» (совершил уже один рейс в Крым), «Саратов» (принял около 2300 беженцев, в том числе весь Донской кадетский корпус во главе с генерал-майором Черечукиным; ушел на Кипр, затем в Александрию), «Владимир», «Кавказ», «Екатеринослав» (ушел в Болгарию), «Дооб», «Новгород» (ушел в Салоники) и танкер «Баку».

25-го февраля был отдан приказ об эвакуации Екатеринодара и примерно в тот же день — распоряжение о рекогносцировке путей и сооружении переправ через Кубань. «И то и другое было поздно…, — отмечал впоследствии генерал Махров, — Это было поздно и в день моего первого доклада, т.е. 21 февраля…». Как бы то ни было, план эвакуации в Крым с Тамани был Деникиным принят (любопытно отметить, что не без влияния генерала Я.А.Слащова, представившего 24-го февраля доклад с предложениями об отводе главных сил армии, особенно конные части, на Таманский полуостров и предложившего занять последний своими войсками) и работа по его воплощению в жизнь началась.

К 27-му февраля северный фронт белых откатился на линию реки Бейсуг. В тот же день Деникин с целью выиграть время для организации переправ через Кубань и отхода на ее левый берег отдал приказ: удерживая линию Бейсуга и прикрывая екатеринодарское и туапсинское направления, перейти в наступление правым флангом Донской армии. Однако собранные в районе Кореновской донские корпуса, несмотря на все попытки Сидорина убедить казаков в необходимости сражаться, в бой не пошли.

1-го марта решение об отводе Донской армии на Таманский полуостров уже было окончательно принято главкомом, однако предложение генерала Слащова о занятии Тамани силами Крымского корпуса хотя и выглядело здраво, и, возможно, способствовало бы более значительному успеху планируемой эвакуации, поддержки у Деникина не получило. Отчасти ввиду нежелания распылять и без того незначительные средства тоннажа, отчасти из-за желания не допустить грызни среди добровольцев и донцов — главкому было известно о том, что еще 23-го февраля после совещания в ставке главнокомандующего ВСЮР Махрова посетил начальник штаба Добровольческого корпуса генерал-майор Е.И. Достовалов, который впервые высказал мысль о том, что в случае эвакуации добровольцы должны быть обеспечены судами в первую очередь ( в своем докладе об обстановке на фронте Достовалов значительно преувеличивал заслуги добровольцев и очернял Донскую армию).

К тому же Деникин должен был учитывать настроения среди донцов. Командование Донской армии, хотя и задумывалось о возможности эвакуации, сомневалось в том, что эта идея получит поддержку казачества. 26-го февраля на совещании в штабе Донской армии был заслушан доклад генерал-квартирмейстера генерал-майора Г.Я. Кислова, в котором говорилось о том, что отход на Новороссийск противоречит чаяниям казаков, не желающих удаления от «порога Родины», потери лошадей и матчасти, неизбежной при эвакуации, что «разговоры у казаков о Грузии, о Персии, а не о Крыме, куда стремится только офицерство». В связи с этим предполагалось «ясно и определенно выяснить намерения добровольцев, и если планы их и казачества окажутся различными, то, не разрывая с ними связи, двигаться дальше разными путями». Далее указывалось на перспективу объединения с кубанцами и создание единого командования. Начальник штаба армии сообщил, что «Донская армия будет отходить на юг с базированием на Новороссийск, откуда предположена и экспедиция по побережью, и другие линии базирования — Армавир, Туапсе, куда организуется кубанская экспедиция».

Складывающаяся на фронте ситуация и настроения в штабах Донской армии и в частях кубанцев говорили о глубокой деморализации, охватившей войска, и прежде всего казачьи части после неудачных попыток остановить наступление красных на Дону и Маныче. В таких условиях приказы главнокомандующего, равно как и командармов, оставались всего лишь благими пожеланиями, не оказывавшими уже никакого влияния на действия подчиненных им войск. Иными словами, командование теряло управление войсками, в результате чего борьба становилась бесполезной и бесперспективной. Хуже всего было то, что деморализация создавала почву для трений между казачеством и добровольцами. Чувство отчужденности и розни между штабами Сидорина и Кутепова нарастало с каждым днем, сказываясь на ходе боевых операций.

Так, предложение Деникина о выводе Добровольческого корпуса в резерв главнокомандующего вызвало волнение и недовольство в донском штабе, где сочли, что добровольцы оставляют фронт и уходят на Новороссийск. Генерал Сидорин, в свою очередь, под влиянием своего окружения предложил план перехода к партизанщине: бросить Кубань, тылы и сообщения и уходить на север. Этот план был категорически отклонен Деникиным, что же касается штаба Добровольческого корпуса, то здесь предложение донского командование вызвало целую бурю: «в намерении донцов идти на север добровольцы усматривали их желание пробиться на Дон и распылиться там, предоставив добровольцев их собственной участи, если… не что-либо худшее».

Вечером 1-го марта Деникин получил от Кутепова отправленную накануне телеграмму, в которой командир Добровольческого корпуса требовал принятия мер к эвакуации «бойцов за идею Добровольческой армии» и предоставления ему диктаторских полномочий «в отношении всех лиц и всякого рода военного, казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымская — Новороссийск». Отдельным пунктом указывалось на необходимость передачи в исключительное ведение Добровольческого корпуса железной дороги Тимашевская – Новороссийск. В ответной телеграмме Кутепову главнокомандующий поставил все дальнейшие действия в зависимость от развития общей ситуации (отход Добровольческого корпуса на Новороссийск предусматривался в случае, если казачий фронт развалится) и резко парировал требования, выходившие за рамки субординации и приличия. Прибывший в один из ближайших дней в ставку Кутепов выражал сожаление о своем шаге, объясняя его крайне нервной атмосферой, сложившейся в корпусе на почве недоверия к правительству и казачеству. Однако состоявшаяся между ним и Деникиным беседа уже не могла повлиять на принятое решение.

На следующий день главнокомандующий обратился к начальникам британской и французской военных миссий с письмом, в котором просил передать в Верховный совет Антанты просьбу о том, чтобы «по примеру того, как в 1915 году Сербская армия была эвакуирована на остров Корфу, Державы Согласия дали гарантию в эвакуации на случай необходимости кадров частей Вооруженных сил Юга России и русской интеллигенции куда-либо на нейтральную территорию, где эти части могли бы сформироваться и подготовиться к продолжению борьбы с большевиками».

Далее в том же письме Деникин просил распоряжения глав миссий о включении в число эвакуируемых из Новороссийска больных и раненых военнослужащих ВСЮР также и тех чинов, которые были совершенно небоеспособны вследствие болезней и преклонного возраста, и спешном вывозе их, ради того, чтобы разгрузить тыл в Новороссийске и в Крыму. В случае, если эвакуация вышеназванной категории не будет признана союзниками возможной, главком просил «спешной доставкой нам угля помочь русскому флоту произвести эвакуацию этих лиц в Батум».

Ко 2-му марта обстановка на фронте сложилась настолько неблагоприятно, что ставку главнокомандующего было решено переместить из Екатеринодара в Новороссийск. К тому времени, когда поезд главнокомандующего прибыл в Новороссийск, атмосфера в городе была весьма напряженной. В его окрестностях повсюду действовали отряды «зеленых», с которыми не могли справиться выделенные против них силы 2-й пехотной и Донской Сводно-партизанской дивизий. В 9 часов вечера от причала отошел пароход «Св. Николай», на котором среди женщин и гражданских лиц можно было видеть совершенно молодых и вполне здоровых военнослужащих.

В ночь на 3-е марта после неудачного боя под Кореновской правый фланг Донской армии откатился к Пластуновской. Добровольческий корпус в это время сдерживал противника в районе Тимашевской, имея уже в своем тылу конницу красных. Это обстоятельство побудило генерала Кутепова отдать приказ об отходе корпуса на один переход назад. Сидорин отменил это распоряжение, приказав Добровольческому корпусу перейти в наступление и восстановить свое положение, в чем штаб корпуса увидел перспективу окружения и гибели. И это имело под собой основания, так как в тот же день правый фланг донцов в беспорядке отошел к ст. Динская в переходе от Екатеринодара. Поскольку столкновение грозило принять крайне острые формы, Деникин счел необходимым изъять Добровольческий корпус из оперативного подчинения командующему Донской армией и подчинить его непосредственно себе.

К вечеру 3-го марта Добровольческий корпус, Донская армия и часть Кубанской, не сумев сдержать противника на линии реки Бейсуг, сосредоточились на ближних подступах к Екатеринодару. Следующий рубеж: линии рек Кубань — Лаба и Кубань — Белая главнокомандующий считал «последним оплотом, за которым легко, возможно и совершенно необходимо оказать упорнейшее сопротивление, могущее совершенно изменить в нашу пользу исход операции». В соответствии с изданной в тот день директивой, Донской армии предписывалось «активно сдерживая продвижение противника на Екатеринодар, при первой же возможности нанести удар его конной группе», Добровольческому корпусу – «в связи с Донской армией сдерживать наступление противника, прикрывая пути на Новороссийск и Таманский полуостров». В эти дни Деникин откровенно высказался перед представителями союзного командования о перспективах продолжения борьбы: «Оборонительный рубеж – р. Кубань. Поднимется казачество — наступление на север. Нет — эвакуация в Крым».

Между тем надежды главкома ВСЮР на то, что «казачество поднимется», имели под собой определенные основания. С началом весны под влиянием репрессий и насилий, чинимых красными, несмотря на запреты своего командования, Кубанская армия начала быстро расти. За счет возвращения в строй дезертиров ее численность, несмотря на тяжелые потери в боях на Маныче, увеличилась с 7-8 тыс. в начале января до 40 тыс. чел. в начале марта. В директиве главкома от 3-го марта командующему Кубанской армией генерал-лейтенанту С.Г. Улагаю предписывалось «продолжать самым энергичным образом формирование кубанских частей». О том, что «настроение кубанских казаков резко меняется к лучшему» указывал несколько дней спустя в письме к командиру 3-го Кубанского корпуса генерал-лейтенанту С.М. Топоркову кубанский войсковой атаман генерал-майор Н.А. Букретов.

4-го марта белая армия с боем оставила Екатеринодар. Красные захватили до 20 тыс. пленными (в том числе более 7 тыс. офицеров), 40 орудий, более 100 пулеметов, 4 бронепоезда и 30 аэропланов. В этих условиях Деникин отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех переправ. Фактически же переправа кубанских и донских частей, на которых «психологическая линия» на реке Кубань не произвела никакого впечатления, началась в условиях паники и полной неразберихи накануне и закончилась в день издания директивы. На следующий день после упорных боев с сильной советской конницей перешел на левый берег Кубани и Добровольческий корпус, которому в соответствии с вышеупомянутой директивой было приказано, помимо обороны низовьев Кубани, прикрыть частью сил Таманский полуостров у Темрюка.

В день сдачи Екатеринодара Махров представил Романовскому доклад, основанный на данных рекогносцировки пути между Анапой и станицей Таманской, произведенной его родным братом, Генерального штаба полковником В.С. Махровым. Результаты рекогносцировки были благоприятными: две дороги, северная и южная, были удобнопроходимы для всех родов войск, имели на своем пути ряд преград и дефиле, способствовавших обороне, и находились под прикрытием корабельной артиллерии русского и союзного флота. Керченский порт имел транспортную флотилию для переброски в сутки около 10 000 чел. и до 1000 лошадей. Кроме того, «фланговое положение армии на Тамани в отношении путей сообщения противника вынудило бы последнего направить сюда значительные силы, что дало бы возможность замедлить наступление большевиков на Новороссийск и выиграть время для подхода судов».

В своем докладе Махров предлагал направить на Тамань Донскую армию, мотивируя это тем, что донцы были небоеспособны и в массе недисциплинированны. Без прикрытия с тыла они, отходя на Новороссийск, могли бы создать в порту беспорядок и затруднить эвакуацию. Будучи же обеспеченными с тыла надежными добровольческими частями, они спокойно могли бы следовать по двум дорогам к Тамани для переправы в Керчь. К тому же на Тамани имелось больше возможностей для перевозки лошадей, представлявших собой один из важнейших и ценнейших ресурсов для ведения маневренной войны. На Тамань предполагалось направить и часть Кубанской армии генерала Улагая.

Добровольческий корпус намечалось направить в Новороссийск, как единственное соединение, еще способное отходить с боями и прикрывать отход остальных. Не успевших погрузиться в Новороссийске, предполагалось направить по прибрежной дороге на юг, чтобы в пути, если удастся, подобрать их на транспорты. Главнокомандующий одобрил все эти соображения и приказал спешно стягивать транспортные суда в Керчь и одновременно подготовить лошадей для оперативной части ставки, чтобы перейти в Анапу, а затем следовать с войсками береговой дорогой на Тамань. Деникин собирался лично присутствовать и руководить переброской войск через Керченский пролив.

5-го марта в Новороссийске состоялась встреча Деникина и Сидорина, на которой обсуждались возможные пути отступления. Сидорин категорически отказался от предложенного ему главкомом варианта отхода, считая, что его хотят, как он выразился, заманить в «новую ловушку», и предлагал отводить Донскую армию на Геленджик и Туапсе. Однако Деникин, используя вышеприведенные аргументы в пользу Таманского полуострова, настаивал на своем варианте. На следующий день после ряда совещаний Сидорина со старшими начальниками Донской фракции Верховного Круга и членами Донского круга было принято решение исполнить пожелание генерала Деникина о том, чтобы Донская армия отходила на Тамань.

Деникин наметил и другой путь отхода белой армии в Крым — через Тамань. Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на Добровольческий корпус возложено было, помимо обороны низовьев ее, прикрытие частью сил Таманского полуострова у Темрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты; полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны; весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна и могла быть легко усилена. Деникин приказал стягивать спешно часть транспортных средств(главным образом-мелких каботажных судов, буксиров, барж и болиндеров) в Керчь. Таманский полуостров в смысле эвакуации представлял большие возможности. Действительно, оборона полуострова со стороны Кубани не требовала больших сил, тогда как малое расстояние до Керчи позволяло, не говоря о пароходах, даже десантным баржам вместимостью на 1500 человек сделать в одни сутки два или даже три рейса.

Для этой цели начальник действовавшего в Азовском море 2-го отряда судов капитан 1 ранга II.H. Машуков получил от командующего флотом вице-адмирала A.M. Герасимова приказание сосредоточить в Темрюке и Тамани имевшиеся в его отряде мелкосидящие канонерские лодки, баржи и прочие плавучие средства для перевозки в Крым большого количества людей.

6 — го марта Деникин посвятил в свои предположения относительно порядка проведения эвакуации армии и отхода части сил через Тамань в Крым прибывшего в Ставку генерала Сидорина, который отнесся к ним с большим сомнением. По его докладу донские части утратили боеспособность и послушание и вряд ли были согласны идти в Крым. Но в Георгие-Афипской, где расположился штаб Донской армии, состоялся ряд совещаний, и донская фракция Верховного Круга, признала недействительным постановление о разрыве с главнокомандующим ВСЮР, а совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань.

Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива Ставки требовала пока удержания линии реки Кубань, 4-й Донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад.

7-го марта Деникин отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре: Кубанской армии, бросившей уже рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге; Донской армии и Добровольческому корпусу оборонять линию реки Кубани от устья Курги до Ахтанизовского лимана; Добровольческому корпусу теперь же частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и наиболее боеспособными своими подразделениями прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка.

Ни одна из армий директивы не выполнила.

Эвакуация Новороссийска.

К 4-му марта в Новороссийском порту сосредоточились: эскадренные миноносцы «Беспокойный», на котором находился начальник восточного отряда судов капитан 1 ранга В. И. Лебедев, «Пылкий», «Капитан Сакен» и посыльные суда «Летчик» и «Охотник». Вечером 4-го марта в Новороссийск прибыли: гидрографическое судно» «Казбек», плавбаза подлодок «Добыча», транспорты «Владимир» «Херсон», «Кавказ», «Анатолий Молчанов», «Дооб», «Екатеринослав», пароход «Дунай», тральщики «Альбатрос» и «Баклан». Все транспорты были заранее расписаны для приема войск: транспорт «Владимир», «Херсон», «Анатолий Молчанов», «Дооб», пароход «Дунай» — должны были брать донцов и кубанцев, «Екатеринослав», «Кавказ», тральщики «Альбатрос» и «Баклан» — артиллерию и добровольцев. «Казбек» и плавбаза подлодок «Добыча» отводились под размещение штабов и учреждений ВСЮР.

Предназначенный для эвакуации генерала Деникина и его штаба вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» стоял у первой пристани, на которой под охраной бронепоезда находились штабные поезда, а в предвидении какого — либо внезапного нападения с другой стороны ошвартовалась подводная лодка «Утка». На внешнем рейде, под флагом командующего Средиземноморского флота адмирала Сеймура, стояли английский дредноут «Эмперор оф Индия», крейсер «Калипсо», матка гидропланов «Пегасус», несколько пароходов и пять английских миноносцев, а также отряд французских кораблей в составе двух броненосных крейсеров, двух эскадренных миноносцев и канонерской лодки. Для эвакуации подданных своих стран итальянцы прислали старый крейсер «Этна», а греки — эскадренный миноносец «Иеракс» («Ierax»).Кроме того, скорее в качестве наблюдателей стояли американский крейсер «Гальвестон» и два миноносца.

Приказ генерала Деникина об эвакуации в Крым основной массы населения и армии был отдан в ночь на 5-е марта. Он поразил своей неожиданностью, хотя, несомненно, многие уже ждали его. Белые армии постепенно отходили к югу, и занятая ими территория, на которой скапливались беженцы, раненые и больные, уменьшалась. Это вызвало необходимость разгрузить тыл от небоевых элементов, и таким образом частичная эвакуация через Новороссийск началась до крушения фронта. Эвакуация гражданских беженцев в приказе фигурировала лишь как эвакуация семей военнослужащих, находившихся на фронте. Но к ним следовало так же приплюсовать мужчин непризывного возраста, верхний предел которого неоднократно менялся и в последние дни был снижен до 43 лет. Кроме того, выезжали белобилетники, законно или незаконно получавшие освобождение от воинской службы, (а также откровенные дезертиры, приобретавшие документы нелегально). Женщины (кроме медицинских сестер) могли эвакуироваться беспрепятственно. Дополнительное послабление было сделано относительно выезда интеллигенции. Командование ВСЮР полагало, что в Крыму, для обороны, после успешной эвакуации Одессы, боевого элемента достаточно.

В первый день эвакуации особой тревоги и паники не наблюдалось. Скорее удивляла какая-то медлительность и относительное спокойствие среди эвакуируемых. Был большой беспорядок, не чувствовалось железной руки власти. Но все же, хотя и беспорядочно, с опозданием, кто-то отдавал распоряжения, кто-то исполнял их, и дело эвакуации шло своим чередом. Уже с раннего утра 5-го марта по улицам Новороссийска начали передвигаться повозки и группы людей, направлявшихся в сторону порта. В первую очередь Новороссийск решено было «разгрузить» от многочисленных лазаретов, околотков, тыловых учреждений, от беженского элемента, коих в городе скопилось довольно много, путем эвакуации их за границу. Погрузка лазаретов, многочисленных управлений и служб, а также некоторых групп населения шла довольно организованно и в полном порядке. В первые, после объявления эвакуации сутки, Новороссийск покинули уже грузившиеся пароходы с беженцами и не боевыми элементами армии. Так, в ночь на 6-е марта ушел английский транспорт «Бургомистр Шредер», имея 5000 беженцев и некоторое количество легкораненных на борту (Строевых военных высадили в Севастополе, а раненых и больных вывезли на Кипр. На нем англичане также вывозили в Крым со складов военную технику). В этот же день ушли «Анатолий Молчанов» с более чем тысячью пассажиров и зафрахтованный донским правительством пароход «Дунай» с чинами донских правительственных учреждений и членами семей, общим числом 900 пассажиров.

6-го марта ушли пароходы «Новгород» (530 человек в Салоники, прибытие в Салоники 12-го марта) и «Иртыш» (прибытие в Салоники 13-го марта, 770 пассажиров).В этот же день в Новороссийск прибыли пароходы «Лазарев» и «Бруэни».

7-го марта ушел в Пирей приспособленный как госпитальное судно пароход «Херсон», имея 1042 раненых и больных на борту. Другие раненые и неспособные носить оружие были направлены на пароходе «Екатеринослав» в Болгарию, куда был также эвакуирован кадетский корпус, иные через Салоники в Сербию. В индивидуальном порядке беженцы устраивались на ходившие в Константинополь пароходы Русского общества и другие, принимавшие при уплотнении до 800 пассажиров.

9-го марта был укомплектован специальный госпитальный рейс транспорта «Тигр» с 1350 сыпнотифозными, который отбыл в Феодосию 10 — го марта (вообще, тиф радикально сказался и на скорости проведения эвакуации. К тому же больные тифом не подлежали «английской эвакуации». Это было сделано, чтобы не задерживать суда в тифозных карантинах). По глубочайшему утверждению Деникина — по условиям тоннажа и морального состояния войск одновременная, планомерная эвакуация их при посредстве Новороссийского порта была немыслима: не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, большую часть которых предстояло бросить. Поэтому для сохранения боеспособности войск, их организации и материальной части, эвакуация была начата столь заблаговременно.

Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял из себя военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами-дезертирами.

9-го марта утром к Деникину в Новороссийск прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текло, куда глаза глядят, никто бороться больше не хотел, в Крым, донцы, очевидно, не желали идти. Донской командующий был озабочен главным образом участью донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в пять тысяч. Деникин уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда.

Но по мере того, как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более и притом в неожиданном для Сидорина смысле: колебания понемногу рассеялись, донские казаки увидели на рейде десятки судов, замаячила перспектива спасения, и все донское воинство бросилось к судам. Для чего — вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований генерал Сидорин изменил своей тактике и в свою очередь обратился к Ставке с требованием судов для всех частей Донской армии в размерах, явно невыполнимых, как невыполнима вообще планомерная эвакуация войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться.

Между тем Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел, как разоренный улей. Шла борьба за «место на пароходе» — борьба за спасение…

7-го марта в Новороссийск начали прибывать отдельные воинские подразделения Добровольческой армии и части Донской армии, сохранившие относительный порядок. По согласованию с Деникиным, донские части начали грузиться на суда. Первые транспорты с войсками начали уходить из Новороссийска в ночь с 7 на 8 марта. Транспорт «Владимир» принял на борт части 8-й Донской пластунской бригады генерал-майора Свирчевского (350 штыков, 70 сабель, 7 орудий, 9 пулеметов) и 8-й пехотной дивизии генерал-майора С.И. Руднева (остатки Апшеронского, Ширванского и Дагестанского полков, главным образом штабы и некоторые строевые подразделения, общей численностью до 700 штыков). Когда погрузка этих частей была закончена, на «Владимир» приняты были также: 2-я Кавказская пластунская горная батарея (4 легких орудия без упряжек и зарядных ящиков), Кавказский инженерный батальон (3 роты, 256 сапер), сводный полк 31-й пехотной дивизии, Кавказский отдельный артдивизион (около 100 человек при 2-х легких гаубицах), 2-й Партизанский генерала Алексеева полк, остатки 1-го и 3-го Черкесских конных полков, 2-й Астраханский казачий полк и терские пластуны 1-й Терской пластунской бригады полковника Лесикова. Всего транспорт принял почти 5000 чел.).

В этот же и последующий день взяли курс на Крым пароходы «Лазарев» (принял 9-ю Донскую казачью дивизию генерал-майора А.С Секретева: 700 человек, 11 лошадей, 7 орудий и 13 пулеметов), «Бруэни» (штаб 2-го Кубанского корпуса, 1-й Черноморский полк Кубанского казачьего войска в количестве около 100 шашек, 3-я Кубанская пластунская бригада, имевшая около 400 штыков, 6 легких орудий и 17 пулеметов, лазареты 2-й и 3-й кубанских казачьих дивизий, остатки 2-й Кубанской казачьей дивизии, в составе 1-го Кубанского, 1-го Лабинского и 1-го Линейного казачьих полков, общей численностью около 500 шашек, совершенно не имеющих при себе оружия) и несколько других небольших судов.

Вечером 8-го марта Новороссийск покинули также пароход «Виолетта» с гражданскими чинами правительственных учреждений Юга России и их семьями, транспорт «Рома» (с частями 2-й и 3-й Донских отдельных добровольческих бригад, общей численностью около 600 штыков, 60 лошадей, при 2 орудиях и 11 пулеметах, и 13-й Донской конной бригады, численностью до 300 человек, 20 лошадей, при 4 пулеметах и легкой гаубице), танкер «Баку» (принявший, помимо 300 беженцев, имущество Донской армии и огнеприпасы — свыше 4 тыс.снарядов и более полумиллиона патронов), пароход «Черномор» (принявший на борт около 600 штыков и сабель 3-й Донской пластунской бригады генерал-майора Сутулова и 3-й Донской стрелковой бригады, при 14 пулеметах и 9 орудиях), пароход «Г. Гапонов» (принял штаб 3-го Донского отдельного корпуса, части сохранившей боеспособность 2-й Донской стрелковой бригады полковника Ерофеева, в составе Лейб-Гв.Финляндского полка, 3-го Донского стрелкового полка, Донского учебного полка, инженерной роты, 17-й Донской и английской траншейной батарей, 2-го Донского стрелкового артиллерийского дивизиона, 1-й Донской тяжелой батареи, общей численностью 740 штыков, 57 сабель при 9 орудиях, 56 пулеметах, а также при 60 лошадях), «Харакс» (принял 3-ю Кубанскую пластунскую отдельную бригаду полковника Цыганка: 450 человек, 9 пулеметов, 5 орудий), пароход «Румянцев» (с частями 2-й Донской конной дивизии, общей численностью около 400 человек, при 2 орудиях, 4 пулеметах и 25 лошадях), пароход «Херсонес» (остатки 1-го конного генерала Алексеева полка и 10-й Донской конной бригады: всего около 400 человек, 2 орудия), пароход «Ай -Тодор» (принял штаб 2-го Донского корпуса и остатки 14-й Донской отдельной конной бригады генерал-майора Туроверова: всего до 300 человек, 48 лошадей, 3 полевых орудия).

На рассвете 9-го марта в Новороссийский порт прибыли: шхуны «Энергия», «Екатерина», «Михаил-Архангел», парусно-моторная яхта «Пернач» (бывш.«Колхида»), пароход «Мечта». В течение дня они приняли на борт части 6-й Донской пластунской бригады из состава 8-й Донской казачьей дивизии (300 штыков, 100 шашек, при 7 орудиях и 20 лошадях), 16-й Донской конной бригады из состава 7-й Донской казачьей дивизии (280 штыков и 250 сабель, при 78 лошадях, 24 пулеметах,12 патронных двуколках, 2 орудиях), а также несколько мелких воинских команд Добровольческого корпуса (всего — до 2500 человек, 12 орудий и 44 пулемета).

На «Добычу» перешел штаб 7-й Донской пластунской бригады во главе с генерал-майором А.А.Дукмасовым, которого сопровождал «конвой», составленный из остатков бригады (138 штыков, 10 сабель, 1 орудие). Туда же удалось погрузить обоз 7-й Донской казачьей дивизии, 6 полевых кухонь, 40 лошадей и конную батарею (пять орудий).

Около 11 часов утра из Темрюка пришли тральщик «Скиф», паровая шхуна «Перикл», пароход «Граф Игнатьев», буксир «Ольга Мефенити» и три болиндера. Болиндеры могли принимать лошадей. Немедленно началась погрузка. Лошади боялись спускаться в трюм, погрузка затянулась до вечера. Всего удалось погрузить на два болиндера 74 лошади. Третий болиндер оставался в порту — на него то заводили, то сводили лошадей. Наконец уже в ночи на него удалось погрузить полсотни лошадей. Остальные суда, прибывшие из Темрюка, спешно грузили инженерное и артиллерийское имущество армии.

Ближе к часу дня из Керчи на буксире парохода «Анапа» пришла шхуна «Аспадия», на которой только что был закончен ремонт, однако машина находилась в полуразобранном состоянии. На шхуну погрузили имущество донских пластунов 7-й Донской пластунской бригады, на «Анапу» — около 100 беженцев из числа семей донских офицеров. Оба судна немедленно вышли в Керчь.

В четыре часа дня в Новороссийск пришли посыльное судно «Буг» и транспорт «Маргарита». Посыльное судно приняло несколько команд технических войск, а «Маргарита» была отведена к Нефтяной гавани, где должна была принять команды бронепоездов и артиллерийское имущество.

1-я Донская дивизия, стоявшая в районе Крымской, могла ударом на Варениковскую (всего тридцать верст от Крымской) восстановить положение, но такого приказа не получила. 7-го марта бросила 1-ю Донскую дивизию и ушла, не предупредив ее, на Новороссийск добровольческая конница Барбовича. К Барбовичу присоединилась сформированная на Дону бригада генерала Чеснокова (Клястицкий и Мариупольский гусарские и Чугуевский уланский полки). Лишь благодаря личному вмешательству Деникина, отходившие конные части Барбовича удалось остановить. Деникин поставил Барбовичу задачу занять и удерживать район Анапы.

9-го марта три Донских корпуса заняли Ильскую и Абинскую и теснились к Крымской, которая была забита «добровольцами», идущими к Тоннельной. 1-я Донская дивизия вопреки логике получила 9-го марта приказ идти на Тамань. Отступавшие донцы были «облеплены» «зелеными», которые уговаривали казаков переходить к ним. В Смоленской к «зеленым» чуть было не ушли 4-я и 5-я конные бригады 2-го Донского корпуса. Но когда армия прошла, бригады все же двинулись за ней, оставив у «зеленых» 500 человек с оружием. В Холмской ушел к «зеленым» Черкасский полк.

10-го марта «зеленые» подняли восстание в Анапе и Гостогаевской станице и захватили эти пункты. Действия деникинской конницы против «зеленых» были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую белую часть, прикрывавшую Варениковскую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гостогаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты.

В тот же день авангард 1-й Донской дивизии (Атаманский полк, 6-я сотня лейб-казаков и эскадрон лейб-гвардии Конно-гренадерского полка), общей численностью до 700 шашек, занял Анапу, но дальше на Тамань путь был закрыт. В Анапе оказались два парусника, пришедшие из Керчи (морская шхуна «Ваня» и шхуна «Амалия»), и старенький изношенный колесный пароход «Аполлон» (287 брт, 6 узлов). Командир атаманцев принял решение грузиться на парусники и «Аполлон». Вооружение и конский состав пришлось оставить в порту, зато 300 человек (а также приставшие к ним 400 беженцев) благополучно были вывезены в Керчь. 11-го марта Анапа была атакована красными (78 и 79 стрелковые полки и 16-я кавалерийская дивизия), и 1-я Донская дивизия, потеряв 44 казака, отошла к Тоннельной. Сбившуюся вместе боеспособную конницу генерал Драгомиров предлагал собрать в кулак и бросить в рейд по красным тылам, чтобы она, пройдя Кубань и Дон, вышла к Крымскому полуострову с севера, со стороны Перекопа. Все эти планы остались неисполненными.

«Добровольцы» (корниловцы и алексеевцы) заняли фронт от Тоннельной до Абрау-Дюрсо. Вдоль железной дороги развернулись донцы. Штаб Донской армии все еще торчал в Крымской. В ночь с 11-го на 12 -е марта в Новороссийске у пристани вблизи цементного завода встал поезд Деникина, охраняемый английским караулом. 12-го марта рядом с поездом Деникина остановился поезд Донского Атамана, охраняемый юнкерами и атаманским конвоем. В 9 утра на бронепоезде подъехал генерал Сидорин. В поезде Деникина состоялось совещание, на котором были обсуждены вопросы эвакуации донских и кубанских частей.

Для руководства эвакуацией Деникиным была создана особая комиссия во главе с «почтенным генералом» Вязьмитиновым. Сидорин тоже назначил эвакуационную комиссию в составе инспектора донской артиллерии генерала Майделя, двух генералов И.Т. и К.Т. Калиновских и полковника генерального штаба Добрынина.

Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении, пробиваясь горными дорогами на Туапсе. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая: Кубанская Рада и атаман на основании последнего постановления Верховного Круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении главнокомандующего, побуждали войска к разрыву со Ставкой. Большевики ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт Донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус генерала Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других донских корпуса, почти не задерживаясь, нестройными толпами двинулись по направлению Новороссийска. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к «зеленым.

Из Абинской 11 — го марта штаб Донской армии перешел в Крымскую, где к нему и присоединился ехавший из Новороссийска генерал Кельчевский.

В Крымской пути отхода последних частей Добровольческого корпуса и Донской армии совпадали.

Вся станция была забита обозами, частями. Станция была переполнена вагонами до такой степени, что для продвижения и маневрирования поездов приходилось специальными приспособлениями опрокидывать десятки вагонов с пути.

В Крымской командующий Кубанской армией Улагай, который все еще никак не мог добраться до Новороссийска, обратился к Сидорину с просьбой ориентировать его в происходящих событиях, так как он решительно ничего не знает. В Крымской же в Донском штабе была получена короткая телеграмма из ставки. В телеграмме глухо говорилось о том, что «ввиду изменившейся обстановки на фронте отход на Тамань невозможен». Нужно было направляться на Новороссийск.

Часам к 4 дня 11-го марта на станции Крымской были получены точные, верные сведения о положении на фронте. Из переданного ставкой по телеграфу приказа командира Добровольческого корпуса генерала Кутепова штаб Донской армии узнал о форсировании большевиками всего нижнего течения Кубани, о занятии ими Анапы, о стягивании частей Добровольческого корпуса на фронт Тоннельная — Абрау-Дюрсо. Противник, таким образом, находится в глубоком тылу Донской армии. По словам Сидорина, менять направление движения армии было уже невозможно. Последний путь через горы, которым могла воспользоваться Донская армия, шел от Абинской на Шапсугскую и Геленджик. Но части, получившие директиву идти на Тамань, миновали эту дорогу. Теперь путь на Тамань был отрезан. Приходилось двигаться только на Новороссийск.

Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова совместно с колеблющейся казачьей массой смущало добровольцев. Новороссийский порт влек к себе неудержимо, и побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на Крымскую – Тоннельную, в направлении железнодорожной линии на Новороссийск. Действия деникинской конницы против «зеленых» были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую белую часть, прикрывавшую Варениковскую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гостогаевской. Повторенное наступление конницы генералов Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гостогаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имело.

Пути на Тамань окончательно были отрезаны…В этой связи основная масса судов, предназначенных для эвакуации армии и беженского элемента с Тамани, спешно направлялась в Новороссийск и Геленджик.

Обстановка на фронте в тот день складывалась следующим образом. Корниловцам удалось отбить ряд атак противника на Верхнебаканскую и Тоннельную, однако части 8-й и 9-й советских армий овладели Крымской. 16-я кавалерийская дивизия красных, продвигавшаяся со стороны Гостогаевской, к вечеру заняла район Глебовки, откуда марковцы отошли на высоты западнее Новороссийска. Разъезды красных были замечены на линии Васильевка – Борисовка, то есть уже на ближних подступах к городу. Одновременно поднявшие «зеленое знамя» 1-й и 2-й Запорожские полки с артиллерийской батареей под командованием полковника Сухенко заняли станицу Неберджаевскую, перерезав шоссе, ведущее к морю.

Ввиду стремительно развивавшихся событий командование ВСЮР было вынуждено скорректировать план эвакуации войск, отведя на нее два дня и одну ночь. Основную массу личного состава запасных и тыловых частей и учреждений, а также больных и раненых нужно было принять в порту Новороссийска с утра 13-го марта и быстро погрузить их первую партию. Во второй половине дня с обороняемых участков должны были сниматься главные силы боевых частей и соединений и тоже прибывать в порт. В трех-пяти верстах от городских окраин они занимали свои последние позиции, которые должны были удерживаться арьергардами до тех пор, пока основная масса войск не будет эвакуирована.

12-го марта Добровольческий корпус, два донских и присоединившаяся к ним кубанская дивизия без директивы, под легким напором противника сосредоточились в районе станции Крымской, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск. Экстренными мерами, предпринятыми генералом Кутеповым, положение на линии фронта удалось стабилизировать, часть обозов Донской и Кубанской армии сразу была направлена на Геленджик и Туапсе. Красных сдерживали корниловцы, алексеевцы и Донская Сводно-партизанская дивизия.

Приказ об отходе к окраинам Новороссийска был отдан генералом Кутеповым 13-го марта, в четыре часа утра (№1648). Несмотря на то, что на командира Добровольческого корпуса к этому времени была возложена оборона города, что должно было подразумевать командование всеми находившимися в районе Новороссийска частями ВСЮР, в приказе совершенно ничего не говорилось об арьергардных соединениях Донской армии. Упоминалась лишь 1-я Донская конная дивизия, переданная в оперативное подчинение генерала Барбовича несколькими днями ранее. Данное обстоятельство можно объяснить только тем, что к вечеру 12-го марта на передовой уже не оставалось донских частей.

Выполняя приказ Кутепова, Дроздовская и Алексеевская дивизии, а также 8-я Донская дивизия генерал-майора И.Н. Коноводова, начали движение на Новороссийск через Неберджаевскую, но были остановлены засевшими там накануне восставшими кубанцами Сухенко. Под сильным обстрелом добровольцам и казакам удалось прорваться в обход Неберджаевской на ведущее к морю шоссе, однако часть артиллерии и обозов пришлось бросить. Отход Корниловской дивизии вначале происходил беспрепятственно, так как красные ее не преследовали, а конные их части шли параллельно движению корниловцев. При спуске обеих сторон с горных перевалов в долину реки Цемес в районе села Мефодиевка, завязался бой, однако огнем артиллерии, бронепоездов и кораблей конница красных была рассеяна.

Утром 13-го марта станцию Тоннельная, которая уже находилась под обстрелом красных, покинули три последних бронепоезда («Казак», «Мстислав Удалой» и «1-й Отдельный легкий»), однако далее станции Гайдук (10 верст от города) они продвинуться не могли из-за разобранных путей. Команды оставили бронепоезда и пешим порядком направились в порт, прибыв туда к 23.00, когда предназначенный для них пароход № 412 уже три часа как ушел.

Основная эвакуация Новороссийска началась 12 марта. На рассвете в Новороссийск прибыли пароходы «Хоракс», «Саратов», «Сухум», «Поти» и «Самара», предназначенные для эвакуации боевого элемента армии и беженцев. На пароход «Саратов», рассчитанный на максимальное количество 1860 человек, было погружено более 3000 гражданских беженцев, на «Поти» — более 4500. Пароходы вышли в море перегруженными до крайности, все палубы и мостики, трюмы и проходы были буквально забиты людьми.

Между тем, эвакуация Новороссийска продолжалась полным ходом. В достаточно спокойной обстановке шла посадка на танкер «Баку», пароходы «Мечту», «Сухум», «Самару» и «Хоракс». Еще за городом офицеры и квартирьеры Новороссийского гарнизона, собранные в отдельный батальон, а также Алексеевский полк, специально предназначенный для поддержания порядка при погрузке, встречали подходившие части, указывали им дорогу к пристани, сообщали правила погрузки. Около пароходов были сооружены баррикады, охраняемые «добровольческими» караулами с пулеметами. К вечеру на эти суда погрузились следующие части: Лейб-Атаманский полк (300 сабель, 40 лошадей и одно орудие); 3-й Дзюнгарский донской калмыцкий полк (около 450 сабель, при 2-х пулеметах); штаб 1-й Донской казачьей дивизии во главе с генералом Дьяковым; Лейб-казачий полк (400 сабель при 2-х орудиях и 10-ти пулеметах); 18-й Донской полк (300 сабель, 80 лошадей, 3 пулемета); сохранившие относительный порядок 3-й и 4-й Таманские полки (около 500 кубанцев), а кроме того — из числа разных полков кубанской армии, вольно или невольно потерявших связь со своими полками, еще до 300 человек и не менее 600 беженцев, другие грузы, главным образом — патроны и снаряды, не считая ручного оружия, пулеметов, седел и нескольких походных кухонь для прокормления военных в пути); штаб и тылы 3-го Донского корпуса, находившегося под командой генерала Гуселыцикова (непосредственно же части корпуса начали отход в сторону Туапсе).

Слухи, а затем и подтвердившиеся сведения о том, что в порту Новороссийска находится значительно большее число судов, чем ранее предполагалось, вдохнули уверенность в войсках, защищавших подступы к городу. Многие уверовали в то, что «вывезут всех», надо только «чуточку продержаться». Между тем, силы двух советских армий, с которыми активно взаимодействовали «зеленые», продолжали оказывать натиск на отступающие войска ВСЮР.

Казалось, катастрофа белой армии становилась неизбежной и неотвратимой. Положение остатков Вооруженных Сил на Юге России, сосредоточивавшихся в Новороссийске, казалось трагически безвыходным. По последним сведениям, Новороссийск был уже как будто бы окружен большевиками со всех сторон. Уже поступили сведения, котировавшиеся как официальные, что Туапсе отрезано конницей Буденного; Сочи находится в руках не то красных, не то «зеленых»; Анапа и Геленджик заняты большевиками. Тем не менее, несмотря на безвыходность положения, у всех почему-то была твердая уверенность, что, в конце концов, как-нибудь удастся погрузиться на пароходы. Все отгоняли от себя мысль о возможности другого исхода. Пароходы должны прийти, они придут… Но здесь же возникали опасения, как бы на эти пароходы не ринулась толпа озверевших людей, как бы не разыгралась страшная катастрофа, когда и при наличии пароходов нельзя будет на них погрузиться…

Вопрос о погрузке сильно беспокоил командный состав, и эта тяжелая, неблагодарная задача в Донской армии была возложена на одного из наиболее энергичных представителей командного состава — генерала Карпова. Англичане в порту Новороссийска также приняли ряд предосторожностей: приготовили танки, пулеметы и с утра расставили на путях к пристани усиленные караулы. Здесь стояли английский гигант, транспорт «Ганновер» и огромный итальянский, зафрахтованный главным командованием, пароход «Барон Бек».

На рассвете 13-го марта штаб Донской армии получил из ставки приказание выдвинуть на фронт Донскую учебную бригаду, состоявшую из юнкеров, пулеметчиков и стрелков, находившуюся под командой генерала Карпова. Так как в силу целого ряда условий на учебную бригаду нельзя было возложить выполнение этой задачи, то таковая была возложена на Донскую Сводно-партизанскую дивизию.

С раннего утра 13-го марта дороги к пристаням были покрыты сплошным потоком людей и лошадей. На лицах у всех было беспокойство и страх. У всех в голове вертелся неотвязчивый вопрос: можно ли будет попасть на пароход? Никто в этом не был уверен, так как с таким нетерпением ожидавшиеся пароходы все еще не прибыли.

Отсутствовала и надежда на помощь англичан, которые, казалось, ко всем относятся в общем корректно, но с леденящим равнодушием. По-видимому, они считали, что миссия их на юге России заканчивается и что им ничего другого не остается, как уезжать к себе на родину. Представителям Антанты чуждо и непонятно было все происходившее. Отдельные английские офицеры в разговорах с русскими офицерами прямо высказывали свое недоумение по поводу того, что они видели: «Почему вы бежите? Почему такие огромные силы не могут удержать самой природой укрепленного, в сущности неприступного Новороссийска?». Что им можно было на это ответить? Как англичане могли понять психологические переживания отступавших, когда сами отступавшие не могли уяснить себе смысла того, что происходило, и в частности своего душевного состояния. Все чувствовали, что они не могут уже бороться, что опустились руки, что надвигается фатальный, как казалось, неизбежный конец двухлетней борьбы. Бесконечная усталость от мировой и Гражданской войн переплеталась с чувством горькой обиды и разочарования в том, что в борьбе жертвы были напрасны, что окончательная победа над большевиками, в чем раньше все были уверены, превратилась в катастрофическое поражение. Здесь было и сознание того, что все к лучшему и, быть может, для нас самих же выгодна победа большевиков, которая окажется для них пирровой победой. Целый ряд причин, одним словом, создавали такое психологическое настроение, при котором совершенно нельзя было рассчитывать на боевую стойкость частей.

Еще в 14.45 Кутепов отдал по Добровольческому корпусу приказ (№1650) о порядке отхода и погрузки на суда. Согласно этому приказу, отход главных сил намечался на 20 часов, а арьергардов — на 3 часа ночи. Таким образом, изначально запланированное время эвакуации сокращалось на целый день, однако даже установленные им временные рамки оказались нарушены, и уже после обеда к порту начали подходить главные силы добровольческих частей и соединений, командирами которых, по-видимому, двигало опасение, что отведенные им суда достанутся другим. Отступление затруднялось тем, что основная шоссейная дорога, ведущая в Новороссийск, была забита беженскими обозами, артиллерией и повозками. Связь между ставкой и войсками была нарушена и едва могла поддерживаться конными ординарцами. Чтобы облегчить отход, линкор «Император Индии» периодически вел огонь по районам, прилегающим к железной и шоссейной дорогам, а также по окрестным высотам. Обстрел с моря был достаточно эффективным, и какое-то время сдерживал наступление противника. Удачные попадания «Императора Индии» наводили панику в рядах красных. Благодаря огню «Императора Индии» удалось удержаться на передовых позициях весь день и это обстоятельство сыграло немаловажную роль: так называемые «главные позиции» заняты не были; большая часть пехоты Добровольческого корпуса в этот день спешно грузилась на пароходы; занятие позиции было лишь обозначено слабыми частями, не объединенными единым командованием; достаточных сил в распоряжении генерала Барбовича, начальника обороны северного сектора Новороссийска, не было, — все, что с утра попало в боевую линию, стремилось грузиться, помимо разрешения начальства. Так, когда в 11 ч. утра, по настоятельной просьбе генерала Чеснакова, генерал Барбович решил поддержать его полком, то в нем, по докладу командира 4-го Мариупольского гусарского полка (полковника Ковалинского), вместо должных 400 шашек оказалось всего 67

В городе шел погром. Громили магазины, громили и расхищали громадные склады с продовольствием и английским обмундированием, которые за недостатком времени и пароходов нельзя было эвакуировать. По улицам валялись ящики с консервами, кожаные куртки, шинели… Всюду рыскала местная беднота, стараясь утащить домой все, что можно было.

Время шло. С каждым часом сгущалась атмосфера. Перед пристанью бушевал людской поток, угрожая снести все и английские, и русские караулы. Заволновались и англичане. Огромная масса людей глухо волновалась. Казалось, что вот-вот плотина, отделявшая пристань от людского моря, будет разрушена и тогда произойдет нечто ужасное. Но опасения эти были преувеличены. В девять часов утра на «Барон Бек» началась погрузка раненных.

Затем начали проходить к пристани через рогатки и караулы штабы и отдельные воинские части. Строжайший контроль проверяет всех проходящих. Одиночным людям, не принадлежащим к составу частей и учреждений, приходится плохо. Они мечутся, умоляют взять их…Перед пароходом выстраивается огромная очередь. Погрузкой лично руководят начальник английской миссии генерал Хольман и генерал Карпов. Погрузка поэтому проходит в образцовом порядке.

Видя перед собою огромное количество людей, англичане решили, что седла нужно бросить на берегу. С каким-то остервенением с размаху отбрасывали седла в сторону казаки. А многие тут же бросали и свои вещи. Однако вскоре казаки стали хватать брошенное обратно — около полудня в Новороссийск прибыли транспорты «Кронштадт», «Трувор», тральщик «Георгий» и посыльное судно «Севастополь». Вид крупнотоннажных судов на рейде и у причалов Новороссийска вносил некоторое успокоение в войска, продолжавшие скапливаться в порту и на прилегающих улицах.

На «Кронштадт» спокойно и без суеты грузились донцы: 1-я дивизия, Сводно-партизанская дивизия, часть 7-й конной бригады.

На транспорт «Трувор» в первую очередь были погружены 1100 раненных, больных и 400 других пассажиров. «Севастополь» взял 80 раненных, два лазарета с персоналом, а тральщик принял тылы двух донских батарей с 4-мя исправными орудиями. После полудня суда вышли в Феодосию.

Около 16 часов в Новороссийск пришли транспорты «Владимир» (переоборудованный под прием раненных), «Тигр» и «Лазарев». Пароходы «Тигр» и «Лазарев» приняли свыше 1500 раненных и больных и до 1000 беженцев, после чего немедленно направились в Феодосию. Транспорт «Владимир», отданный целиком под размещение раненных, больных и гражданского элемента, продолжал принимать эвакуируемых.

Вечером ожидался шедший из Константинополя пароход «Колыма», и из Севастополя вышел большой транспорт «Рион».

Появление красных частей в непосредственной близости от Новороссийска вызвало панику среди отступавших войск, которые вместе с обозами ринулись в город, где еще накануне скопились многочисленные донские и калмыцкие беженцы. Распространились слухи, что конница красных горными дорогами обошла Новороссийск с востока и заняла Геленджик. В таких условиях о правильной эвакуации нечего было и думать, и Кутепов, явившись к главнокомандующему, доложил, что моральное состояние войск таково, что ночью придется оставить город.

Фактически к вечеру 13 марта на фронте находились: 8-я и 6-я Донские дивизии, 1-я Донская конная бригада. У Добровольческого корпуса фактически оставались на фронте только часть из Корниловской дивизии и полк дроздовцев.

Опасаясь не успеть на пароход, командир Сводно-партизанской дивизии Ясевич самовольно снял свои части с фронта и привел их в порт раньше срока. К моменту начала срочной эвакуации деникинских войск в Новороссийске скопилось около 100 тысяч человек. Для их вывоза требовались дополнительные суда и дополнительное время, которого уже не оставалось.

Вечером 13-го марта в Новороссийск пришла очередная партия пароходов, высланная из Крыма: «Колыма», «Днепр», «Батум» и транспорт «Николай 119», благодаря которым явилась возможность эвакуировать значительное количество желающих покинуть территорию, пока еще находившуюся под контролем белой армии. Суда встали под погрузку у Восточного мола, близ Цементного завода.

В 7 часов вечера был получен приказ генерала Барбовича, чтобы с наступлением темноты, оставив на позициях только слабые разъезды, частям дивизии отходить на пристань, где бросить лошадей и грузиться на пароход «Батум». Когда в исполнение этого полк к 10 часам вечера прибыл на пристань и, спешившись и оставив на набережной весь конский состав, с большим трудом прошел к «Батуму», то оказалось, что на нем мест нет. Пароход собирался отходить и был перегружен частями 1-й кавалерийской дивизии; из Сводной кавалерийской дивизии на него попал только штаб дивизии с офицерским эскадроном, — всего около 70 человек и часть чугуевских улан и клястицких гусар. Только после настоятельных требований генерала Чеснакова генерал Барбович, бывший уже на «Батуме», послал на рейд к английскому командованию офицера с просьбой помочь оставшимся без места частям Сводной кавалерийской дивизии предоставлением какого-либо транспорта. После долгого, томительного ожидания вернувшийся офицер сообщил, что англичанами будет подан для погрузки пароход, который развезет всех на другие суда. Действительно, около двух часов ночи подошел небольшой пароход «Аю-Даг», принявший первую партию в 300 человек и обещавший сделать сколько надо будет рейсов. «Аю-Даг» принял 4 орудия с запряжками и несколько повозок Марковской дивизии. На этот пароход был также погружен Сибирский батальон и еще несколько мелких частей (всего до 600 человек). Отходя, командир парохода сообщил, что согласно распоряжению английского командования, он больше не вернется. Оставался непогруженным весь Мариупольский полк, около 450 человек, и небольшая часть клястицких гусар. Положение создалось трагическое, все пароходы от пристани отошли, начинало светать, и было несомненно, что утром красные ворвутся в город…

В три часа ночи решено было грузиться на «Днепр», заканчивавший погрузку частей Самурского полка. По распоряжению генерала Чеснакова, заведующего погрузкой, в первую очередь ушли чугуевцы; во второй рейс были погружены конно-артиллеристы и часть клястицких гусар. С большим трудом пробираясь через толпу, неся на себе седла, амуницию и пулеметы, подошел Мариупольский полк к Восточному молу, но «Днепр» был перегружен и никого больше принимать не мог…

На новороссийском рейде стояли уже большой транспорт «Дон», приспособленный для перевозки лошадей транспорт «Ялта» и буксир «Доброволец». Мариупольцев начали грузить на буксир, который перевозил их на «Ялту». Затем «Ялта» подошла к молу и на него началась погрузка мариупольских гусар. На транспорт «Ялта» удалось принять 45 офицеров, 435 сабель, 40 лошадей полка, несколько обозных и патронных двуколок с конной упряжью и амуницией, а также 3 исправных пулемета.

В этот же день пассажирский пароход «Св. Николай», в Сочи взял на борт 1100 больных и 400 других пассажиров и 2 тыс. пудов муки, доставил их в Ялту. Французская канонерская лодка «Дю-Шаффо», взяв на борт 190 человек, ушла прямо в Феодосию.

Прибывший утром 14-го марта транспорт «Рион» немедленно был поставлен под погрузку — на него свозилось интендантское имущество армии, предполагалось погрузить несколько бронеавтомобилей и огнеприпасы (несколько тысяч снарядов и значительное количество патронов). На «Рион» начали погрузку лошадей и конского имущества Донской и Кубанской армий, а также ветеринарных лазаретов. Туда же грузились и чины Черноморского конного полка (около 300 человек) с обозом и лазаретом.

Транспорт «Николай 119», грузивший еще артиллерию (две полевые батареи Корниловской дивизии с передками, всего 7 орудий) и который должен был дополнительно взять команды бронепоездов, неожиданно, до окончания погрузки, снялся с якоря и направился в море. Немедленно был послан эсминец «Капитан Сакен», пароход был остановлен и возвращен под погрузку. Выяснилось, что часть команды, испуганная слухами о положении на фронте, опасаясь захвата красными в порту, решила срочно идти на Судак. Принятыми энергичными мерами команду удалось успокоить.

К утру 14-го марта внешний периметр города занимали следующие части: 2-я бригада 52-й пехотной дивизии под командованием полковника князя А.А. Мещерского, сменившая на восточных подступах к Новороссийску Алексеевскую дивизию, 2-й полк и 3-й батальон 1-го полка Корниловской дивизии, прикрывавшие северо-восточные и северные окраины города, а также 3-й Дроздовский полк, занимавший оборону на западных и юго-западных окраинах. Рядом с дроздовцами, занимая участок у шоссейной дороги из Абрау-Дюрсо, находились сторожевое охранение 2-го Марковского полка. Марковцы удерживали свои позиции до конца дня под прикрытием огня английских кораблей, французского крейсера «Вальдек Руссо» и одной своей батареи.

В ожидании погрузки, казаки расседлывали лошадей и угоняли их в горы. Однако тем, кому посчастливилось в тот день погрузиться на суда, пришлось оставить и седла, так как места на борту катастрофически не хватало.

Днем 14 марта в Новороссийск прибыл отряд судов под командованием капитана 2-го ранга Н.Машукова (ранее действовавший в Азовском море) — пароходы «Россия», «Румянцев», «Далланд», две канонерские лодки типа «Эльпидифор» — К-10 («Ваня») и К-12 («Амалия»), ледокол, два буксира, паровая шхуна «Танаис».

В этот же день пассажирский пароход «Св. Николай», в Сочи взял на борт 1100 больных и 400 других пассажиров и 2 тыс.пудов муки , доставил их в Ялту.

Пароход «Румянцев» — принял сыпнотифозных больных (около 200 человек), персонал Новороссийского военного госпиталя, лазарет Алексеевской дивизии (с 45-ю раненными и персоналом), личный состав Военного управления порта, ушёл в Варну. Транспорт «Далланд» — принял 450 раненных и больных и около 300 беженцев. Пароход «Россия» — принял 30 тысяч пудов зерна, около 600 пудов свежемороженного мяса, около миллиона банок мясных консервов, несколько сот пудов керосина, некоторое количество инженерного, автомобильного, авиационного и прочего имущества.

Следом за ними прибыл английский угольщик «Вотан» — он доставил в Новороссийский порт две тыс.пудов угля для снабжения им русских кораблей и судов.

Вечером в Новороссийск прибыли пароходы «Саратов», «Мечта», «Хоракс», «Поти», «Самара», «Екатеринодар», предназначенные для эвакуации боевого элемента армии и беженцев…На пароход «Саратов», рассчитанный на максимальное количество 1860 человек, было погружено более 3000 человек, на «Екатеринодар» — более 4500. Пароходы вышли в море перегруженными до крайности, все палубы и мостики, трюмы и проходы были буквально забиты людьми.

Между тем, эвакуация Новороссийска продолжалась полным ходом. В достаточно спокойной обстановке шла посадка на «Мечту», «Сухум», «Хоракс», «Поти», «Самару». Вскоре в Новороссийск прибыли шесть транспортов («Шилка», «Инкерман», «Сарыч», «Туркестан», «Ялта», «Самара») и два коммерческих парохода («Маргарита» и «Ольга»).

Еще за городом офицеры и квартирьеры Новороссийского гарнизона, собранные в отдельный батальон, а также Алексеевский полк, специально предназначенный для поддержания порядка при погрузке, встречали подходившие части, указывали им дорогу к пристани, сообщали правила погрузки. Около пароходов были сооружены баррикады, охраняемые «добровольческими» караулами с пулеметами.

Теперь, в первую очередь, на суда грузились добровольцы, конные части донских и кубанских казаков, и тыловые учреждения. К вечеру на эти суда погрузились следующие части:

-18-й Донской полк (300 сабель, 80 лошадей, 3 пулемета);

-сохранившие относительный порядок 3-й и 4-й Таманские полки (около 500 кубанцев, а кроме того-из числа разных полков кубанской армии, вольно или невольно потерявших связь со своими полками, еще до 300 человек и не менее 600 беженцев, другие грузы, главным образом — патроны и снаряды, не считая ручного оружия, пулеметов, седел и нескольких походных кухонь для прокормления военных в пути);

-штаб и тылы 3-го Донского корпуса, находившегося под командой генерала Гусельщикова (непосредственно же части корпуса начали отход в сторону Туапсе);

-Штаб Донской армии;

-две батареи Корниловской дивизии (5 орудий с передками и конским составом);

-Штаб 10-й Донской дивизии с начальником дивизии генералом Николаевым, обозом дивизии и 78-ю лошадьми;

-обоз и лазарет Марковской дивизии;

Суда, под охраной двух эсминцев, вышли немедленно в Феодосию.

В Геленджике находилось несколько мелких частей Добровольческого корпуса армии, отдельные донские казачьи части, сводный отряд Черкесского полка (весь боевой элемент общей численностью до 1200 человек) до 300 раненных и несколько тысяч беженцев. Для их погрузки в Геленджик уже были высланы три французских миноносца, две баржи с буксирами, посыльное судно, тральщик.