Содержание:

Подготовка к эвакуации Новороссийска

В конце декабря 1919 года последовали первые организационные распоряжения генерала А.С.Лукомского, отвечавшего за оборону Новороссийска. Он писал военному губернатору И.И.Тяжельникову: «Через Новороссийск будут проходить беженцы и в Крым и за границу. Так как в городе комнат для них отводить нет возможности, то необходимо срочно организовать для них общежития для мужчин и женщин с детьми, устройство питательных пунктов. Под общежития надо отвести клубы и кинематографы. Прошу срочно и решительно провести эту меру. 24 декабря 1919 г № 9675/об. Генерал Лукомский».

Очевидно, что генералу Лукомскому нельзя было отказать в предусмотрительности. По его приказу начата была разработка «Правил о выезде за пределы территории Вооруженных сил на юге России». Затем было решено переделать их в более развернутые и более конкретные «Правила для сведения лиц, желающих выехать из пределов г.Новороссийска». В этих правилах среди прочего указывалось, какие именно визы нужны, какие консулы их выдают и в какие страны и т.п. сведения. Решением командования об очередности эвакуации предусматривалось в первую очередь вывозить раненых и больных военнослужащих. Это решение было позже оформлено в виде директивы генерала А.С.Лукомского от 9 января 1920 года, за № 0064.

Директива председателя правительства при главнокомандующем ВСЮР генерал-лейтенанта А.А Лукомского определяла очередность эвакуации граждан по районам и категориям людей. В первую очередь предполагалось вывозить раненых и больных военнослужащих, во вторую – их семьи, в третью – гражданский персонал военных учреждений, в четвертую (причем, за плату) – всех остальных женщин и детей. В последнюю очередь могли эвакуироваться все категории начальников и их семьи. Для упорядочения эвакуационных мероприятий был образован комитет во главе с помощником главкома по гражданской части, бывшим воронежским губернатором С.Д. Тверским. Именно сюда, а также в британскую миссию при ВСЮР с января 1920 года. направлялись все желающие покинуть Новороссийск. Тверской имел соответствующий штат работников и получил несколько миллионов рублей для проведения эвакуации гражданского населения. Однако эту работу он с самого начала пустил на самотек, а потом просто все бросил и, прихватив всю казну, сбежал в Константинополь.

В помощь Лукомскому, как лицу, ответственному за подготовку к обороне Новороссийского плацдарма и проведение эвакуации, был назначен генерал-лейтенант П.Н. Врангель. Однако он был тоже больше озабочен не беженцами и обороной города, а устройством собственного будущего и интригами против главнокомандующего ВСЮР. Будучи смелым офицером и командиром, Петр Николаевич Врангель был необыкновенно популярен у армейской молодежи, передававшей из уст в уста истории о его конных атаках на большевиков; его умеренно-монархические взгляды импонировали консервативной части армейского офицерства и гвардии, прохладно относившихся к либеральным воззрениям самого Главнокомандующего, олицетворявшего для них плоть от плоти либерально-демократического стана начала XX века.

Став начальником Новороссийского округа и тяготясь решением задач скорее хозяйственных и технических, нежели боевых, Врангель приписывал свое назначение «цеплянием за власть» самого Деникина, старавшегося держать его подальше от лавровых венков его кавалерийской славы. Поезд Врангеля, расположенный на Каботажной пристани постоянно посещали его единомышленники, журналисты и политические деятели. В обстановке усиливавшегося антагонизма между ним и Деникиным, Врангель усиленно интриговал. Барон начал вести приватные беседы с генералами Эрдели, Сидориным и даже Шкуро, зондируя почву относительно их настроенности на смену Главнокомандующего, однако большинство из них держались убеждения, что при любом отношении к Деникину смена власти в сложившейся для армии неблагоприятной ситуации ни к чему хорошему вести не может. Деникин, осведомленный от генералов о попытке Врангеля подкопаться под его пост, сносил это довольно равнодушно, однако известия о закулисных переговорах не добавили в сознании Главнокомандующего положительных черт к личности Врангеля.

Процесс эвакуации, запущенный в начале января 1920 года, с самого начала осложнялся неразберихой, поскольку требования директивы Лукомского вступали в противоречие с распоряжениями, как русских, так и британских властей. В частности, большую путаницу вносили требования к возрасту отъезжающих мужчин. Так, с начала февраля англичане вообще запретили им выезд, независимо от возраста. Но потом было сделано небольшое послабление. Эвакуироваться теперь могли все лица, так или иначе связанные с Добровольческой армией, которые могли быть подвергнуты репрессиям со стороны большевиков.

Штабом главнокомандующего ВСЮР совместно с командующим флотом был разработан секретный план полной эвакуации в Сербию — как гражданских беженцев, так и всей армии. Для обеспечения выполнения этого плана в черноморском бассейне должен был оставаться определенный тоннаж судов. Все корабли, и другие плавсредства были распределены по следующим портам, назначенным для эвакуации — Тамань, Туапсе, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи. Основной базой эвакуации белой армии был назначен Новороссийск. Хорошо оборудованный Новороссийский порт являлся главной базой снабжения Добровольческой армии иностранными грузами, и на складах находились огромные запасы вооружения и прочего имущества. В порту англичане имели свою базу, через которую проходили все выгружаемые ими в Новороссийске грузы. В Новороссийске постоянно находился вспомогательный крейсер флота белых или один — два миноносца, которые время от времени для устрашения грузин и зеленых и для наблюдения за нелегальным судоходством посылались вдоль кавказского побережья. И там же, в Новороссийске, сосредотачивался основной тоннаж судов, основные запасы продовольствия, угля, машинного масла и пр. Туапсе — единственный между Новороссийском и Поти оборудованный порт, связанный железной дорогой с Армавиром, был почти не использован. Изредка сюда приходили транспорты, доставлявшие снабжение местным гарнизонам и грузинскому фронту, и иногда заходил один из миноносцев.

Подготовка морской части эвакуации Новороссийска, в том, что касается транспортных средств, была возложена на начальника морского транспорта инженер-механика генерал-майора М. М. Ермакова, но в несколько оставшихся в его распоряжении дней было чрезвычайно трудно собрать в Новороссийске требуемое количество пароходов. Необходимо отметить, что в это время большинство больших пароходов и некоторые из транспортов, частично на фрахте французского и английского правительств, находились за проливами и не могли быть возвращены в скорое время. Острая нехватка кораблей возникала из-за того, что на стадии погрузки не удавалось полностью отсеивать тифозных и в ходе рейсов появлялись новые больные тифом, и именно из-за этого большинство кораблей вынуждены были отстаиваться в карантине прежде чем получали разрешение на выгрузку пассажиров и корабль мог совершать следующий рейс. Конечно и страдания беженцев дополнительно увеличивались из-за длительного пребывания на транспортах. Ведь большинство транспортов были грузовые и не приспособленные для длительного пребывания на них пассажиров.

Вопрос об эвакуации войск ВСЮР и беженцев с Кавказского побережья впервые был поднят генералом Деникиным в январе 1920 года. Определяющее влияние на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий имела общая стратегическая ситуация. Осенью 1919 года. в ходе Гражданской войны в России произошел решительный перелом. После неудачного похода на Москву, потерпев поражение под Орлом и Воронежем, армии Вооруженных сил на Юге России (ВСЮР) покатились назад, увлекая за собой десятки тысяч беженцев, спасавшихся от ужасов большевистского террора.

Бывшие в Крыму транспорты и пароходы должны были быть направлены в Новороссийск, так же как и четыре мобилизованных морской базой в Константинополе парохода («Шилка», «Заря» «Самара», «Псезуапе»). Пароходы необходимо было снабдить углем и прочими материалами, некоторые освободить от груза, что было помехой для быстрого прихода их в Новороссийск. Несмотря на все принятые меры, количество сосредоточенного тоннажа не позволяло сразу взять всю массу людей, которых следовало эвакуировать, но по предложению морского командования эвакуация должна была продолжаться несколько дней, что позволило бы транспортам, ввиду короткого расстояния до порта разгрузки Феодосии (переход 12–15 часов), совершить по два или более рейсов.

Однако, уже в декабре 1919 года, англичане первыми приступили к организованному вывозу раненых и больных, нуждающихся в лечении дольше пяти недель в свои зарубежные госпитали. Госпитали эти были размещены в греческих портах Пирей (недалеко от Афин) и Салоники. В Пирее также находился русский госпиталь на 45 коек, который был открыт еще в 1902 году и содержался на личные средства королевы греческой Ольги (Константиновны). В конце декабря 1919 года англичанами были укомплектованы и отправлены два первых госпитальных рейса. Также, для морской эвакуации из Новороссийска Английского военного госпиталя в качестве госпитального судна под русским флагом, под флагом Красного Креста и под желтым флагом тифозного карантина был предоставлен пароход Добровольного флота «Владимир». 29 декабря 1919 года «Владимир», взяв на борт около 200 больных и раненных из числа пациентов Английского военного госпиталя, а также некоторое количество гражданских беженцев, вышел из Новороссийска в Салоники. Еще четыре госпитальных рейса были отправлены англичанами в январе: 6-го января вышла «Панама» (499 человек),10-го января — «Бруэнн» (491 человек). 14-го января в Пирей вышел британский транспорт «Эмпайер» (имея на борту около 380 человек), 19-го января в Феодосию был направлен транспорт Добровольного флота «Херсон» (имея на борту 950 человек, в том числе около 200 гражданских беженцев). Таким образом, за январь было вывезено около 2.300 раненых и больных. Начиная с первого рейса британскими властями декларировался порядок посадки: «раненые и выздоравливающие офицеры, семьи офицеров и затем гражданские лица».

В середине января 1920 года белое командование все еще рассчитывало переломить ситуацию в свою пользу, полагая, что ударный импульс большевистского наступления ослаб из-за больших потерь, растянувшихся коммуникаций и наступившего неожиданно рано разлива Дона и Маныча.

Положение в Одессе накануне начала эвакуации

Между тем, в результате контрнаступления Южного фронта Красной армии, начавшегося в октябре 1919 года, войска ВСЮР были отброшены на юг, а к 9 января 1920 года, когда Красная армия вышла к побережью Азовского моря и овладела Ростовом-на-Дону — окончательно рассечены на две части, причём войска Киевской (к тому моменту уже переподчинённые главнокомандующему Новороссийскими войсками генералу Н. Н. Шиллингу) и Новороссийской областей оказались отрезанными от основных баз и центрального командования. Имеющимися в наличии под командованием Шиллинга войсками было невозможно удерживать Крым и Новороссию одновременно. Приоритет был отдан Крыму. Новороссией было решено пожертвовать. В середине декабря 1919 года начались мероприятия по эвакуации из Одессы учреждений Белого Юга, однако вскоре приостановленные, ввиду того, что, по мнению представителей союзных военных миссий решение об эвакуации Новороссии могло вызвать негативное отношение правительств Великобритании и Франции. Французский генерал Манжен и британский генерал Хольмэн убеждали главнокомандование ВСЮР и лично генерала А.И. Деникина обязательно удерживать одесский район, доказывая, что в противном случае союзные правительства сочтут, что война проиграна и могут прекратить всяческое снабжение армий Юга России. Причём для организации и усиления обороны района англичане обязались поставить в Одессу материальные припасы в необходимом количестве и предоставить, в случае необходимости, силу огня английской корабельной артиллерии, для поддержки белых войск. Под влиянием этих факторов, носивших исключительно политические свойства, чем военные, Главнокомандующий ВСЮР генерал Деникин отдал 18-го декабря 1919 года приказ генералу Шиллингу удерживать и Крым, и Одессу, а 22-го декабря 1919 года направил союзникам телеграмму: «…для обеспечения операции и морального спокойствия войск и, главное, на случай неудачи необходимо: 1) обеспечение эвакуации Одессы союзным флотом и союзным транспортом; 2) право вывоза семейств и лиц, оставление которых грозило им опасностью; 3) право прохода в Румынию войск, подвижных составов и технических средств».

Генерал Шиллинг лично сам крайне пессимистично рассматривал перспективы удержания Одессы. Стремительное изменение первоначальных планов ввиду быстро ухудшающейся обстановки на фронте, выдвигало вопрос об эвакуации, в случае неудачи, через Одессу, всех находившихся в Новороссии войск, большого числа гражданских лиц и огромных складов военного имущества. В своих донесениях в Ставку генерал Шиллинг указывал, что полная эвакуация морем может оказаться невыполнимой даже при содействии союзников, и поэтому просил получить через них разрешение на пропуск войск и беженцев в Бессарабию.

Во исполнение указаний Ставки 21-го декабря 1919 года Шиллинг отдал директиву, согласно которой группе войск генерала Промтова, сосредоточиваемой для наступления на район Кривого Рога, базирование указано было на Северную Таврию, а группе генерала Бредова базирование намечено на Одессу.

24-го декабря 1919 года Шиллинг обратился с письмом к начальнику британской миссии в Одессе полковнику Волпшу, сообщая о телеграмме Деникина об удержании Одессы, и указывал на необходимость: 1) содействия союзников по вывозу семейств офицеров и гражданских служащих Добрармии, 2) содействия союзного флота по обороне подступов к Одессе, 3) срочной присылки дополнительного оружия и патронов, 4) желательности срочного восстановления Бугазского моста для пропуска в дальнейшем, в случае невозможности удержать Одессу, бронепоездов и составов с ценным военным имуществом и 5) пропуска в Бессарабию части одесского гарнизона в случае невозможности посадить его на суда.

К удивлению Шиллинга ответа от начальника британской миссии получено не было. Вместо этого, обеспокоенный донесениями своих помощников, верховный комиссар союзного командования английский генерал Мильн на флагманском корабле командующего флотом адмирала де Робека «Айрон Дюк» прибыл в Одессу. На свидании с генералом Шиллингом последний дал заверения, что войска смогут удержать фронт, и просил лишь материальной помощи и обеспечения эвакуации небоевого элемента.

Вопрос о предварительной эвакуации из Одессы небоевых элементов осложнялся и неопределенным положением Крыма. Принимая во внимание заверения генерала Шиллинга, британскому командованию вторжение Красной армии в Крым казалось более вероятным, чем скорое падение Одессы. Такое мнение основывалось, во-первых, на здравых стратегических соображениях, которыми, казалось бы, должно было руководиться командование Красной армии, и, во-вторых, на малочисленности войск генерала Слащева, отходивших к крымским перешейкам.

3-го января 1920 года Шиллинг получил ободряющую телеграмму от генерала Лукомского с сообщением, что англичане обеспечат эвакуацию раненых, больных и семейств. Гражданское население Лукомский рекомендовал направить сухим путем в Румынию, войдя для этого в соответствующие сношения с румынским правительством.

4-го января генерал Деникин обратился к начальникам союзных миссий с просьбой о содействии в вопросе возможной эвакуации Одессы. Союзные миссии ответили согласием провести по этому вопросу предварительные переговоры в Константинополе между представителем Главнокомандующего генералом Лукомским и английским командованием. Одновременно союзные миссии обещали обеспечить эвакуацию морем раненых, больных и семейств офицеров. Остальных беженцев они предлагали направить сухим путем в Бессарабию, войдя для этой цели в сношения с румынскими властями. Вместе с тем, союзные миссии предлагали Деникину принять меры по удержанию Одессы. Кроме того, вопрос о предварительной эвакуации из Одессы небоевых элементов осложнялся и неопределенным положением Крыма.

5-го января 1920 года начальник британской миссии информировал генерала Шиллинга о том, что: 1) помощь морской артиллерией будет дана, 2) 10 000 ружей следуют в Одессу на пароходе «Авертон» и по приходе его будут выданы, 3) вопрос о восстановлении Бугазского моста не может быть разрешен в Константинополе, и запрос послан в Париж и 4) для вывоза семей и лиц, сочувствующих Добрармии, будут присланы суда в количестве, необходимом для вывоза 30 000 человек, 5) вопрос о пропуске войск и беженцев в Румынию не может быть решен в Константинополе и об этом послан запрос междусоюзной конференции в Париже.

Шиллинг снесся с представителем Добровольческой армии в Румынии генералом Геруа. Тот подтвердил, что переговоры румынским правительством пока не дали никаких результатов.

В этот же день, 5-го января, генерал Лукомский получил доклад представителей контрразведки, в котором утверждалось следующее: якобы «британский генерал Кийз в сердцах ли, по доброте душевной ли, намеренно ли, но сказал Кривошеину — из Одессы англичане никого не будут эвакуировать, так как они морально обязаны заботиться о тех, кто борется, но не о тех, кто ворует…Личный состав штаба там так проворовался, что только быстрая сдача города может спасти этих людей от суда… англичане не будут эвакуировать Одессу, генерал Шиллинг, его войска, тысячи беженцев и несметные военные материалы, скопившиеся в одесском порту — обречены». Белая контрразведка докладывала, что посетивший разные участки фронта агент английского Интеллидженс сервис, ознакомившись с состоянием войск, которых косил еще и сыпной тиф, вынес определенное впечатление о приближавшейся катастрофе. Того же мнения был и полковник Волпш. В пояснительной записке контрразведчиков утверждалось, что «…не менее двадцати тысяч боевого элемента, находящегося под командованием Шиллинга, армия может смело вычеркивать из своих доблестных рядов. Вооружения, снаряжения и военных материалов на несколько миллионов фунтов стерлингов армия может смело списывать как невосполнимые потери. Наконец, десятки тысяч беженцев от большевистского рая, жены и дети офицеров, студенты, кадеты, приват-доценты, священники- все они останутся в руках большевиков и это, знаете ли, произведет неизгладимое впечатление на всю армию. Со всеми вытекающими последствиями. Особенно — на фоне бесконтрольной уже самостийности донцов и кубанцев и полнейшего раздрая в Ставке». Генерал Лукомский не стал, однако, сообщать Деникину о содержании доклада контрразведки.

7-го января последовало новое письмо начальника британской миссии за № 41, адресованное генералу Шиллингу и цитирующее телеграмму из Константинополя, с указанием, что Одессе опасность там не предвидят и что для эвакуации 30 000 человек пароходов предоставлено не будет, а если бы таковые и были, то возникает затруднение в принятии их в другие страны. Это послание, вкупе со сведениями, полученными от генерала Геруа, стало для генерала Шиллинга первым «тревожным звоночком». Он немедленно известил о британской депеше Лукомского, а также ответил начальнику британской миссии, что на обороне Одессы настаивало союзное командование, что это заставило внести изменение в план предполагавшихся действий войск Новороссии и что, хотя в настоящее время об оставлении Одессы говорить преждевременно, но это вопрос соотношения сил, и в 1919 г., обороняемая значительно большей армией Одесса все же была оставлена. Далее генерал настаивал на точном выяснении вопроса, на что могут рассчитывать войска со стороны союзников в отношении средств эвакуации. Последовала переписка и личные переговоры с англичанами, которые носили присущий им дух уклончивости и неопределенности. 9-го января Лукомский секретной депешей на имя генерала Шиллинга сообщил о том, что «намерения британской стороны пока по-прежнему неясны, но есть тревога и опасения в том, что в случае катастрофы на фронте войска в Новороссии окажутся предоставленными сами себе, и на эвакуацию рассчитывать не придется»…Это был второй «тревожный звоночек» для генерала Шиллинга.

Между тем, 10-го января 1920 года обнаружилось решительное наступление красных на всем фронте войск генерала Промтова, в результате коего последними была оставлена станция Долинская и начат быстрый отход к р. Ю.Буг. 12-го января Шиллинг окончательно пришел к выводу о том, что в складывающихся обстоятельствах удержание Одесского района является задачей невыполнимой. Однако, кроме посылки из Одессы к Вознесенску 1-го пехотного полка немцев-колонистов ( около 300 штыков), конкретных мер по устранению надвигающейся катастрофы им принято не было. Возможность начать предварительную эвакуацию Одессы осложнялась шатким положением Белого Крыма. К тому же выход Красной армии в первых числах января к берегам Азовского моря заставил командование белого флота (в лице вице-адмирала Ненюкова) срочно заняться эвакуацией Мариуполя, Херсона, Николаева и других портов, для чего были задействованы все имеющиеся в наличии корабли, ледоколы и запасы угля.

Сильно поредевшие от потерь в предыдущих боях и от сыпного тифа, а также из-за массовой сдачи в плен солдат Одесского полка добровольческие части не выдержали натиска и начали отходить к реке Буг, на северном берегу которой расположена судостроительная база Черноморского флота — Николаев.

В Николаеве, не считая разного рода материалов и военного имущества, находились в постройке или в ремонте многие корабли, некоторые — в почти законченном состоянии. Чтобы не дать красным возможности создать через короткое время отряд из новых кораблей, нужно было эти корабли эвакуировать. В несколько дней эта операция была произведена командиром военного порта контр-адмиралом М. Римским-Корсаковым, воспользовавшимся присланными из Одессы ледоколом и буксирами, для снабжения которых углем Одесский порт израсходовал последние свои запасы, сняв уголь даже со стоявших в порту пароходов. Несмотря на трудности буксировки по извилистому и уже покрытому льдом фарватеру, крейсер «Адмирал Нахимов», эскадренные миноносцы «Цериго» и «Занте», две подводные лодки, два десантных судна, большие транспорты «Дон» и «Баку» были приведены на буксирах в Одессу. Лишь посыльное судно «Джалита», по вине своего командира наткнувшись на камни, затонуло в Днепро-Бугском лимане. Последним ушел из Херсона «Особый отряд обороны Днепро-Бугского лимана» под командой капитана 1-го ранга Собецкого, состоявший из двух азовских паровых шхун, вооруженной баржи и других мелких судов. На замерзшем Днепре отряд был принужден оставить вооруженный колесный пароход «Корсунь» и два катера. В пути суда были несколько раз обстреляны с берега пулеметным огнем.

14-го января генерал Шиллинг направил телеграмму П.Н.Врангелю: «Если Вы согласны принять должность моего помощника по военной части, доложите Главкому и по получении разрешения немедленно выезжайте». К этому времени генерал Лукомский получил телеграмму о назначении его генерал-губернатором Черноморья. От него отныне зависело разрешение всех местных военных и гражданских вопросов. В числе прочих ведению его отныне подлежали и вопросы по укреплению Новороссийского плацдарма. Ранее возложенная на Врангеля задача отпадала сама собой. Врангель, находившийся в тот момент в Новороссийске, немедленно проехал к генералу Лукомскому и просил его снестись со ставкой. Будучи совершенно не ориентирован в положении на месте, он просил дать ему возможность прежде чем окончательно согласиться на предложение генерала Шиллинга, лично переговорить с последним и ознакомиться со всей обстановкой. Лукомский, в достаточной мере имевший представление о положении дел в Одессе, говорил с Врангелем предельно откровенно: «следует ожидать катастрофы». 15-го января генерал Лукомский телеграфировал Главнокомандующему: «Генерал Врангель просил доложить Вашему Превосходительству что прежде чем дать окончательное согласие на предложение Шиллинга ему хотелось бы лично переговорить с ним и ознакомиться со всей обстановкой Новороссии, почему он просит разрешения теперь же проехать к генералу Шиллингу. Со своей стороны присоединяюсь к просьбе генерала Врангеля, считаю полезной его поездку в случае Вашего принципиального согласия на предложение Шиллинга. Если он с Шиллингом сговорится то может там и остаться». В тот же день Ставка Деникина получила весьма недвусмысленную телеграмму от представителя Великобритании генерала Хольмана, в которой тот весьма резко отзывался о действиях Шиллинга, указывая, что с вероятным отходом войск Новороссии в Крым руководство обороной Перекопа и чонгарских позиций перейдет в руки генерала Шиллинга, а это знаменует собой неминуемую потерю Крыма. Хольман в тот же день встретился с генералом Врангелем и заявил, что по его мнению, генерал Шиллинг командовать войсками в Крыму не может. Единственный человек, который может удержать Крым — это Врангель. Генерал Лукомский, с которым Врангель виделся в этот же день, также говорил ему, что поручить оборону Крыма генералу Шиллингу нельзя, и что он, генерал Лукомский, настаивает перед Главнокомандующим на безотлагательной посылке в Крым, для принятия командования войсками именно генерала Врангеля, однако назначение Врангеля помощником Шиллинга может не состояться ввиду интриг и политических разногласий. Лукомский рекомендовал Врангелю подумать, прежде чем принять окончательное решение. Будучи совершенно не ориентированным в положении дел в Одессе, Врангель просил дать ему возможность прежде чем окончательно согласиться на предложение Шиллинга, лично поговорить с ним и ознакомиться со всей обстановкой.

В тот же день пришло в Ставку и обращение «общественных деятелей Крыма» с требованием поставить во главе власти в Крыму генерала Врангеля.

16-го января белыми без боя был оставлен Херсон, на следующий день — Николаев. В тот же день, 17-го января Шиллингу стало известно о том, что вместо предполагавшегося маневра по удару во фланг наступающему из района Кривого Рога врагу не исполнен из-за почти поголовного дезертирства формировавшихся в Одессе частей, полного отсутствия топлива и прекращения водоснабжения, парализовавших окончательно железнодорожное сообщение. Обескровленные и усталые войска вели уличные бои в Вознесенске. Это обстоятельство продемонстрировало генералу Шиллингу, что надежды на инициативные действия ударной группы совершенно лишены оснований, и окончательно подорвало его моральное состояние. Деморализованный поражением 2-й корпус не смог удержаться на линии реки Буг и стал отходить к Одессе. Вечером 17-го января из Одессы в Севастополь на эсминце «Живой» ушёл начальник штаба Шиллинга генерал-майор В.В. Чернавин, имевший задачу личными переговорами в Севастополе ускорить прибытие оттуда военных судов и транспортов.

Ответ из Ставки на телеграмму Лукомского от 15-го января последовал вечером 18-го:«705/06. Главнокомандующий согласен на назначение генерала Врангеля помощником генерала Шиллинга, а также согласен на поездку генерала Врангеля для ознакомления с обстановкой, с тем чтобы в случае согласия генерала Врангеля он там остался. Екатеринодар, 18 января 1920 года. Нр 001015. Романовский». Как раз в эти дни в Новороссийской бухте, под флагом контр-адмирала Остелецкого, находился крейсер «Генерал Корнилов». Врангель решил не дожидаться регулярного рейса в Одессу и в тот же вечер отбыл из Новороссийска на крейсере. «Генерал Корнилов» направился в Одессу без захода в Севастополь.

Тем временем, 18-го января генерал Чернавин встретился с вице-адмиралом Ненюковым и лично доложил о катастрофическом положении Одессы. Из беседы с командующим флотом адмиралом Ненюковым, им было вынесено впечатление, что транспорты в Севастополе имеются, но задерживаются на случай эвакуации Крыма, хотя в это время положение не перешейках особых опасений и не внушало.

18 января глава английской миссии лично сообщил генералу Шиллингу,под большим секретом, что он с большой достоверностью может гарантировать проход войск в Бессарабию.

Ненюков и Чернавин утром 19-го января посетили старшего офицера союзников в Крыму — командира линкора «Мальборо» Чарльза Джонсона. Английский офицер увязал посылку судов в Одессу с получением гарантий о надёжности обороны Крымских перешейков. Только после получения таких гарантий от генерала Я. А. Слащёва, во время проведения специально собранного в ночь на 20-е января в Джанкое совещания военного командования ( на котором присутствовали Чернавин, Ненюков и Ч.Джонсон), 20 января англичане направили в Одессу два британских транспортных судна, пароход с запасом угля и крейсер «Кардифф». Поход британских транспортов оказался нелегким делом: навигация проходила в сложных условиях, капитанам «Рио-Негро» и «Рио-Прадо» еще в Босфоре выдали генеральную карту Чёрного моря и карту Севастополя, отдельно была выдана схема минных постановок, нарисованная от руки и мелкого масштаба. Карты подходов к Одессе на борту не было, капитаны ни разу в Одесском порту в прошлом не были. Одесский залив был покрыт льдом, определение местоположения судов по береговым ориентирам сильно затруднялось.

Вечером 19-го января крейсер «Генерал Корнилов» пришел в Одессу. Врангель сошел на берег. Его сопровождало всего несколько лиц и в их числе генерал Шатилов. Прежде чем явиться в штаб Шиллинга, Врангель побывал в порту, посетил старшего английского морского в Одессе и только после этого поспешил в штаб генерала Шиллинга. Врангель успел еще на переходе морем из Новороссийска составить план по организации спасения остатков войск Новороссийской области. Однако с первых часов пребывания в Одессе он вынес стойкое убеждение в том, что падения города стоило ожидать со дня на день. Врангель немедленно вступил в должность помощника генерала Шиллинга по военной части и предложил немедленно приступить к отводу войск к Одессе. Затем он встретился с гражданскими властями Одессы и предложил составить подробный план эвакуации гражданских лиц и ценностей. Официального объявления о начале эвакуации еще не было, но тыловые учреждения армии и технические части уже приступили к погрузке в порту, готовясь к отправке в Крым. 20-го января Врангель снесся с генералом Лукомским и английским представителем при Ставке Главнокомандующего генералом Хольманом, прося о содействии в вопросе ускорения отправки свободного тоннажа в Одессу.

Вечером 20-го января Ненюков радиограммой предложил начальнику Одесского порта капитану 1-го ранга Дмитриеву произвести реквизицию угля у частных владельцев, мобилизовать частно-владельческие суда и назначить на них военные команды. Одновременно Ненюков сообщил о том, что выслал в Одессу пароход «Святой Николай» для перевозки больных (сыпнотифозных) и паровую шхуну «Павел» с небольшим запасом угля, а 21-го января в Одессу дополнительно были направлены транспорт «Николай» № 119, специально приспособленный для перевозки лошадей и товаро-пассажирский пароход Русского Общества пароходства и торговли (РОПИТ) «Веста» со смешанным экипажем. Судно только что успело возвратиться из порта Хорлы, откуда вывозило хлеб.

21-го января в Одессу был доставлен уголь на британском судне «Вотан». Ко времени прибытия в Одессу английского угля ввиду небывалых морозов замерзание порта достигло уже такой степени, что пароходы и катера едва были в состоянии двигаться, а единственный ледокол (№ 3) с малым количеством топлива находился в пути из Николаева, где он пробивал лед для выхода застрявших судов. В порту совершенно не было запасов угля — последний уголь был потрачен на снаряжение экспедиции из ледоколов и буксиров в Николаев, для эвакуации этого порта, которая была проведена накануне эвакуации Одессы. Вечером того же дня генерал Шиллинг объявил эвакуацию Одессы. К моменту объявления эвакуации ни одного ледокола в порту не было, так как они были выведены в открытое море для содействия застрявшим во льдах судах ещё накануне. Ледокольные буксиры «Смелый» и «Работник» с военными командами на борту и большой английский буксир, прибывший из Крыма, оказывали во всё время эвакуации до её последних часов помощь транспортам.

По положению фронта для генерала Шиллинга становилось совершенно очевидным, что Одесса в скором времени должна пасть, о чем им доводилось телеграммами в Ставку № 01195 от 22 января и № 01196 от 23 января, и что рассчитывать на эвакуацию морем нельзя. По расчетам сотрудников штаба Шиллинга только гражданских лиц планировалось вывезти около 30 тысяч. Боевого элемента — около 25 тысяч.

Отход группы генерала Бредова к Одессе

21-го января командующему группой войск Киевской области генералу Н. Э. Бредову было направлено письмо командующего войсками Новороссийской области генерала Н. Н. Шиллинга. Письмо было составлено Шиллингом под влиянием генерала Врангеля, осознававшего всю тяжесть сложившегося положения.

«ВЕСЬМА СЕКРЕТНО. Генералу Бредову.

Ввиду непосредственной угрозы Одессе и Одесскому району я готовлюсь к переезду со штабом [в] Севастополь. В этом случае возлагаю объединение командования и управления во всех отношениях всеми войсками, учреждениями и управлениями, находящимися в Одесском районе, равно как и Галицийской армией на помощника по военной части генерала Врангеля. Одесса должна быть удерживаема возможно дольше, дабы успеть вывезти раненых, больных и семьи офицеров, а также лиц, служивших в Добровольческой армии, коим грозит опасность быть убитыми большевиками и кои не могут идти походом. Поэтому необходимо как можно скорее сосредоточить все имеющиеся силы в районе Одессы. Ввиду этого Вам и Вашему штабу предписывается: 1.Все имеющиеся в Вашем распоряжении войска, а равно и присоединившиеся к ним части, немедленно отвести к Одессе.

2.Согласно указаний главкома, лица мужского пола в возрасте от 17 до 43 лет, способные к строевой и тыловой службе, не имеют права на отъезд за границу, почему таковые лица должны быть присоединены к войскам и с ними из Одессы по необходимости отправлены на фронт.

3.На случай оставления Одессы и Одесского района принимаются меры по выделению судов, предназначенных к эвакуации войск, припасов и беженцев, следующих с войсками.

4.В случае оставления Одессы все, что возможно, из русских добровольческих войск надлежит под прикрытием союзного флота посадить на суда и отправить в Крым. Все, что за отсутствием тоннажа [не] может быть эвакуировано морем, отходит на Днестр в районы г. Беляевка — Маяки и Тирасполь, где и приступает к переправе на правый берег.

При этом румынскому командованию должно быть заявлено: что отход на Бессарабию явился вынужденным в силу вещей; что о возможности такого отхода заблаговременно было сообщено через нашего представителя в Бухарест румынскому правительству и представителям Антанты в Екатеринославе и Одессе и что ответа с отказом не последовало;что из телеграммы генерала Деникина я усмотрел, что вообще русские могут быть направлены в Бессарабию.

В отношении румын надлежит сохранить полную лояльность и ни при каких обстоятельствах враждебных действий не открывать. Настаивать на пропуске с оружием в руках в Тульчу для посадки на суда и вывозки в Крым или Новороссийск. [К] галичанам, пока они лояльны, относиться также лояльно и всемерно подчеркивать наше к ним — галичанам — благожелательное отношение, как к родным братьям. В случае их перехода на сторону большевиков надлежит быстро разоружить те части, которые расположены на путях отхода наших войск.

5.Для обеспечения довольствия образовать [в] Тирасполе и Маяках продовольственные магазины. Все не погруженные в повозки боевые припасы и все ценное, что не может быть возимо с собой на походе, грузить на суда по указанию соответствующих начальников отделов штаба. Относительно денежных знаков — мною предпринимаются шаги по снабжению войск, которые отойдут в Бессарабию, валютой, но нет надежды на своевременное благоприятное осуществление этого вопроса.

6.Местоположение своего штаба предоставляю избрать Вам самим. Радиостанцию получите у командира 3-го радиотелеграфного дивизиона. О времени передачи Вам командования сообщу дополнительно.

Одесса, 21 января 1920 г., №0231895 Генерал-лейтенант Шиллинг».

Ко времени получения письма положение группы генерала Бредова было катастрофическое: фронт группы был прорван красными и связи с отрезанными частями генерала Шевченко не имелось. Связь с Одессой постоянно прерывалась красными партизанами. Из обрывочных данных штабу Бредова было известно, что войска генерала Промтова отходили к Одессе. Основные силы отряда генерала Бредова, продолжая отступление, сосредотачивались в районе Тирасполя и станции Раздельная, под прикрытием бронепоездов «Баян», «Богатырь», «Генерал Духонин», «Генерал Марков», «Генерал Шифнер — Маркевич», «Гроза», «Доблесть Витязя», «Доброволец», «Князь Пожарский», «Коршун», «Непобедимый», «Новороссия», «Пластун». Сведения из Одессы до поры шли неутешительные: пароходов мало, а те, какие и имеются на рейде, все уже заняты различными учреждениями. К этому времени дух войск и их стойкость значительно упали. Следы крайней усталости и повышенной нервности проявлялись все чаще и чаще. Доклады начальников частей рисовали без прикрас тяжелую действительность. Войска явно разлагались. До того момента, как было получено письмо генерала Шиллинга, генерал Бредов вполне ясно представлял создавшуюся обстановку. У него не было иллюзий о возможности эвакуации вверенных ему войск морем, ибо он предполагал, что свободных перевозочных средств нет. Теперь же перед Бредовым забрезжили перспективы вывезти все вверенные ему войска в Крым через Одессу.

Бронепоезда «Богатырь» и «Доброволец», входившие в состав 8-го бронепоездного дивизиона, заняли позиции к югу от станции Раздельная, примерно в 70 верстах к северу от Одессы. Бронепоезда «Гроза», «Доблесть Витязя», «Доброволец» контролировали сорокаверстный участок Раздельная-Тирасполь. 23-го января бронепоезду «Богатырь» было приказано идти в ремонт в Одессу. Бронепоезд благополучно достиг Одессы, однако оказалось, что никакого ремонта произвести невозможно. В разных частях города начались восстания местных большевиков.

Станция Раздельная была переполнена бронепоездными и другими составами. Ввиду создавшихся трудностей командир 8-го бронепоездного дивизиона полковник Зеленецкий, как старший начальник, взял на себя, совместно с комендантом станции, задачу разгрузить железнодорожный узел. Полковник Зеленецкий лично распоряжался каждой очередной отправкой поездов на Одессу. В течение суток станция Раздельная была разгружена. Днем 23-го января войска генерала Бредова организованно отошли на станцию Раздельная. К Одессе на разведку был выслан бронепоезд «Коршун». Пройдя по направлению к Одессе, примерно 20 верст, бронепоезд «Коршун» остановился на станции Еремеевка. Начальник этой станции решительно объявил, что дальнейшее движение на Одессу невозможно, ввиду того, что пути перерезаны советскими войсками. Однако утром на станцию Еремеевка прибыл бронепоезд «Богатырь», возвращавшийся из Одессы. Командир бронепоезда сообщил Бредову, что путь на Одессу свободен и относительно безопасен. Собрав совещание, генерал Бредов решил пробиваться на Одессу вдоль железной дороги, под прикрытием бронепоездов, четырьмя колоннами. Вдоль железной дороги составляя боковой авангард, шли бронепоезда, на которые был посажен отряд кременчугской городской стражи и конные части; в середине, по двум дорогам — пехотные дивизии и справа, через богатые немецкие колонии — беженцы и обозы, с небольшим прикрытием. В аръергарде — бронепоезда «Богатырь» и «Коршун» и Симферопольский офицерский полк.

Войска начали выступать на Одессу в ночь на 24-е января. Медленно продвигаясь из-за обозов и беженцев, отряд Бредова к полудню достиг разъезда Большая Криничка и остановился. К станции Выгода была выслана усиленная разведка, которая не обнаружила большевистских частей. В 18 часов Бредов приказал продолжить движение. Ночевку отряду предполагалось дать на станции выгода и в окрестных хуторах.

Поздно вечером (около 20 часов) авангард прибыл на станцию Выгода, назначенную по приказу для ночлега. Местные жители сообщили, что противник занимает местечко. Авангард, под прикрытием бронепоездов атаковал станцию и выбил противника после упорного боя. Выбив противника, войска Бредова расположились на ночлег, заняв также хутора Бурды, Выгода, Новый двор и Токарев.

Рано утром (в 8 часов) 25-го января в сторожевом охранении завязалась перестрелка с подошедшими частями противника. Обозы немедленно были отправлены по долине реки Волчья в направлении на Доброжаны. На станции и на подступах к ней под утро завязался серьезный бой с наступающими советскими войсками. К станции приближались цепи красной пехоты, поддерживаемые пулемётным огнём тачанок и артиллерией. На холмах появилась красная конница, готовая начать атаку и преследование, как только белые будут опрокинуты. Большевики стали вводить новые силы. Бронепоезда вступили в бой и противник остановился на некоторое время, что дало частям Бредова возможность оправиться и продолжать движение на Одессу дальше. Блестящей контратакой добровольческие части овладели высотами перед хуторами, и установив полевую артиллерию, отбросили неприятеля на значительное расстояние. Бой у станции Выгода продолжался до 14 часов. Несколько раз связь штаба Бредова со штабом генерала Непенина прерывалась, дальнейших распоряжений не было, маршрут не указан, обстановка не известна, а между тем от жителей поступали сведения, что в окрестностях находятся многочисленные банды и что ст. Гниляково, куда предполагалось движение согласно директиве, уже занята красными.

К 17 часам отряд Бредова достиг станции Гниляково и без боя занял ее. Войска, однако, не остановились, а продолжили путь вдоль Хаджибейского лимана. Часть войск и обозов расположились на хуторах Холодных. К полуночи войска вышли к Фоминой балке, короткой атакой овладели Городскими хуторами и хутором Нерубайское и расположились квартиро-биваком. В соседние деревни была послана разведка для установления, нет ли там каких-либо частей.

Советские части и партизаны занимали Пересыпь, Куяльницкие и Кривые хутора, сильный отряд 41-й большевистской дивизии расположился у сахарного завода Бродского и на Привозе. В Дюковском саду красные спешно устанавливали артиллерию. Около двух часов ночи советские орудия внезапно обстреляли Нерубайское и серьезно повредили бронепоезд «Коршун». На рассвете 26-го января 4-я стрелковая дивизия генерал — майора Непенина из состава Полтавского отряда Войск Новороссийской области (13-й стрелковый полк и 16-й стрелковый полк) заняла Кривые хутора и завязала бой за Новую Слободку.

В девять часов утра бронепоезда Бредова выдвинулись к Привозу и Тираспольской заставе, имея небольшие военные команды в качестве десанта. В 12 часов со стороны Мельниц перед сторожевым охранением появились цепи красных. После получасовой перестрелки, подпустив красных на более близкое расстояние, стрелки, несмотря на сильнейший противный ветер, перешли в контратаку и погнали бежавшего противника. Их поддерживали огнем бронепоезда.

Около 14 часов передовые части генерала Бредова начали входить в Одессу…Штаб Бредова прибыл в Гнилую Балку. Бредов установил, что Молдаванка, Пересыпь и прилегающие районы занимают крупные отряды большевиков, красных партизан и городских подпольщиков. Из Гнилой Балки удалось связаться со штабом генерала Шиллинга. Сам Шиллинг к тому времени убыл на пароход «Анатолий Молчанов», стоявший под парами на Одесском рейде. В штабе оставался генерал Врангель с немногочисленными сотрудниками.

Эвакуация Одессы

Еще в ночь на 22-е января прибыл из Севастополя буксир «Черномор» и удалось начать отправку судов из Одессы. Плана эвакуации составлено не было, хотя об этом неоднократное напоминание со стороны штаба было сделано заблаговременно. В нужную минуту 22-го января, когда выяснилась несостоятельность помощи англичан, контр-адмирал Остелецкий и капитан 1-го ранга Дмитриев попытались предпринять энергичные меры по организации эвакуации порта: их офицеры и сотрудники приступили к составлению плана эвакуации, были мобилизованы частновладельческие пароходы, назначены на них военные команды; приказано было также реквизировать уголь у частных судовладельцев, даны указания на погрузку угля, сформированы несколько офицерских команд. Тем не менее, не удалось решительно пресечь саботаж рабочих в порту. 23-го января Дмитриев неожиданно «заболел», передал свои обязанности малоопытному капитану 2-го ранга Балласу и перебрался на пароход «Анатолий Молчанов».

Врангель приказал сводный батальон коменданта Одессы полковника Стесселя в составе: роты, составленной из добровольческого отряда «Союза Возрождения России» (55 человек), роты, составленной из добровольческого «Отряда особого назначения» В. В. Шульгина (около 50 человек, преимущественно из учащейся молодёжи), роты, составленной из полуроты Одесского кадетского корпуса (40 человек), роты «1-го Одесского партизанского батальона 1-го офицерско — добровольческого полка Новороссии» (55 человек), 300 юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, усиленный двумя орудиями, несколькими пулеметами и броневиком «Россия», выдвинуть в район гавани, расставив заставы и усиленные караулы по периметру порта. Батальону была поставлена задача по недопущению в порту паники и упорядочения движения эвакуируемых лиц. Наиболее сильный отряд (с броневиком) занял Софиевскую улицу и Херсонский спуск.

В первую очередь, по приказу контр-адмирала Остелецкого, из порта на рейд были выведены транспорт «Саратов» и товаро-пассажирский пароход «Ксения», принявшие в общей сложности около 1200 гражданских беженцев. Некоторое время катерами и лодками на них продолжали грузить отдельных лиц из числа гражданского населения и небольшие команды различных тыловых учреждений. Затем портовые власти приступили к погрузке угля на другие суда, причем ввиду саботажа рабочих погрузка шла вначале крайне медленно. Пароходы грузили беженцев и грузы без всякого плана, только по инициативе начальников частей.

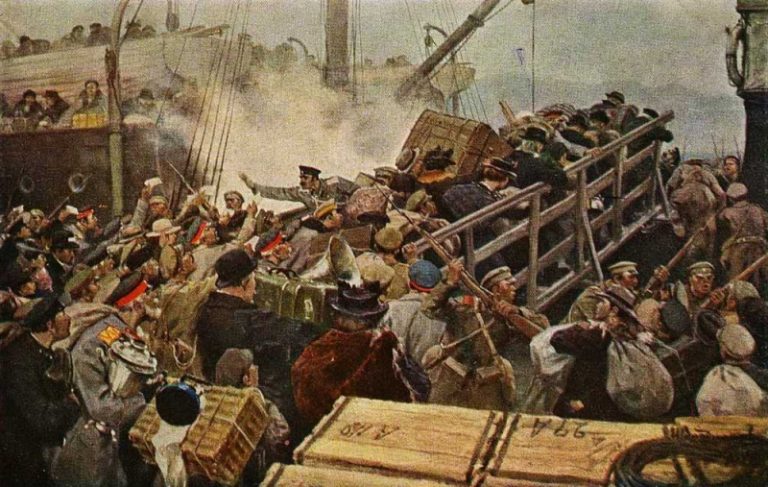

В первый день эвакуации сравнительно малое число людей заняло место на кораблях. Многие еще надеялись, что Одессу смогут отстоять. Постепенно эвакуация начала принимать характер относительного порядка. Тысячи людей толпились у молов, где стояли большие пароходы. Взамен нашедших на них место людей все время подходили новые толпы военных и гражданских лиц, женщин и детей. Порядка при посадке пока не было, но английские транспорты, как правило, брали лишь по специальным пропускам семейства чинов армии и гражданских лиц, чья предыдущая деятельность или служебное положение не позволяли им остаться у красных. Русские военные транспорты предназначались для эвакуации военных, а один иностранный пассажирский пароход принимал на борт беженцев лишь за солидную плату валютой.

Тем временем, воспользовавшись предоставленными командиром британского линкора «Мальборо» с пришедшего в Севастополь угольщика двумя тысячами тонн угля, адмирал Ненюков приказал вспомогательному крейсеру «Цесаревич Георгий», миноносцу «Жаркий» и другим транспортам готовиться к походу в Одессу. Прибытие (неожиданное) из Севастополя вспомогательного крейсера и миноносца и сведения о возможном приходе транспортов возродили у генерала Шиллинга надежду на успешную эвакуацию войск. Следом за приходом «Цесаревича Георгия» Шиллингом была получена телеграмма Деникина с категоричным требованием Одессу не сдавать ни при каких условиях. 23-го января, после совещания, генерал Шиллинг отдал приказ вывести в Одессу части 2-го армейского корпуса генерала Промтова и отдельную казачью бригаду генерала Склярова. Казачью бригаду предполагалось направить морем в Новороссийск, для чего был предназначен транспорт «Николай» № 119, приспособленный для перевозки лошадей. Скляров, не дожидаясь подтверждения приказа об отходе бригады на Одессу, с одним полком форсированным маршем прибыл в город. Остальные два полка бригады шли в Одессу следом, бросив обозы. На транспорт «Николай» № 119 удалось погрузить часть 42-го Донского казачьего полка ( Партизанский конный дивизион в две сотни, команду связи, пулеметную и подрывную команды, две пешие сотни-всего до 200 человек) и эскадрон Крымского конного полка. На транспорт также погружены были три десятка лошадей. Дальнейшей погрузке конского состава воспротивились англичане, потребовавшие вовсе отдать транспорт под свои нужды. После утомительных переговоров и длительных сношений по радио с Севастополем и командованием британской эскадры, транспорт все же удалось «отстоять». Его буквально вымолил генерал Врангель. На транспорт приняли дополнительно «Рабоче-офицерский отряд» инженера Кирсты (около 100 человек), 400 человек из состава украинской галицийской бригады генерала Сокиро-Яхонтова и свыше 300 гражданских беженцев, после чего «Николай» немедленно ушел в Севастополь.

Генерал Скляров остался в Одессе с двумя неполными конными и двумя пешими сотнями 42-го Донского полка (всего до 100 штыков и шашек) дожидаться остальные части своей бригады. Врангель приказал казакам Склярова усилить охрану порта, заняв участок в районе Практической гавани. В помощь казакам были приданы 40 человек из сводной роты 14-й пехотной дивизии (от которой имелся только штаб, тыловые учреждения и неполный батальон) и 35 офицеров из состава формирующейся в Одессе 14-й артиллерийской бригады генерал-майора Надеина.

Вечером, несмотря на попытки активного саботажа (восемь подпольщиков-большевиков пытались произвести взрыв) удалось вывести из дока на рейд грузо-пассажирский пароход «Император Николай II». Смешанная команда спешно приводила его в готовность к переходу морем в Севастополь. Совершенно неожиданно на пароходе «Александрия», выведенном на внешний рейд Одессы, были найдены груз новеньких английских мотоциклеток марки «Триумф», присланных Англией для ВСЮР и около трех тысяч пудов каменного угля. На «Александрию» немедленно направили морскую офицерскую команду, которая приступила к подготовке судна к выходу в море. Часть угля с парохода перегрузили на судно «Император Николай II», после чего «Александрию» и «Императора Николая II» отвели к Платоновскому молу. Там же, под охраной 300 юнкеров Одесского Сергеевского артиллерийского училища и 250 старших кадет Одесского кадетского корпуса во главе с начальником корпуса полковником Бернацким, находились транспорт «Тигр», пароход «Анатолий Молчанов» и частно-владельческий пароход «Возрождение», на который уже погрузили имущество 3-го автомобильного батальона, 3-й радио-телеграфный дивизион, 3-ю и 7-ю отдельные телеграфные роты, чинов государственной стражи из эвакуированных городов Правобережной Украины и Новороссии, офицеров 8-го авиаотряда и их семьи.

24-го января неисправный транспорт «Дон», прибывший в Одессу на буксире из Николаева с грузом английских танков 3-го танкового отряда ВСЮР (танки не смогли принять участие в обороне Одессы, так как в Одесском порту не нашлось крана соответствующей грузоподъёмности, что бы выгрузить их с борта судна на причал) и разнообразного армейского снаряжения, был выведен на рейд паровой шаландой «Сурож». На него перевезено было около 500 гражданских беженцев, несколько мелких военных команд и офицеров, около 200 кадет Киевского и Одесского корпусов, многие младших классов, в возрасте 12 — 14 лет, после чего, на буксире французского крейсера «Вальдек-Руссо» «Дон» ушел в Севастополь.

Следом за «Доном» в море вышли транспорты «Далланд» и «Дмитрий», принявшие свыше 2 тыс. гражданских беженцев, частновладельческие нефтеналивные пароходы «Луч» и «Свет» (на борту которых оказалось более 1,5 тыс. беженцев). Эти суда направились в болгарский порт Варна.

Вечером к Одессе подошли штаб 2-го армейского корпуса генерала Промтова, 2-я Терская пластунская отдельная бригада (1-й и 2-й Горско-Моздокские, 1-й и 2-й Кизляро-Гребенские пластунские батальоны, 2-я Кавказская пластунская лёгкая гаубичная и 2-я Кавказская пластунская горная батареи) и 5-я пехотная дивизия генерал-майора Оссовского (Севастопольский 75-й пехотный полк и Кабардинский 80-й пехотный полк, а также 5-я артбригада). 5-я пехотная дивизия была приведена чрезвычайно тяжелым, длительным, почти месячным походным движением почти в полное, расстройство. Марш совершался в ужасных условиях непогоды и распутицы. Были дни, когда дивизия из-за липкой грязи не могла проходить более семи верст. Люди окончательно износились и истомились. Болезни, особенно сыпной тиф, расшатали здоровье людей и вместе с потерями в боях и стычках с большевиками разредили строй дивизии настолько, что в Одессе сосредоточилась дивизия физически и нравственно надломленная и требовавшая для восстановления боеспособности и значительных пополнений, и продолжительного отдыха в спокойной обстановке. Отряд полковника Саликова, приданный генералу Оссовскому, был малочислен и составлен в большинстве из учащейся молодежи, нравственно очень хорошей, но физически очень слабой. Остальные части 2-го корпуса (штаб 7-й пехотной дивизии, Отдельная казачья бригада 3-го армейского корпуса ген.- майора Склярова: 2-й Таманский казачий полк и 2-й Лабинский казачий полк, Якутский 42-й пехотный полк, Сводный полк 15-й пехотной дивизии, 7-я артбригада, Сводно-гвардейская пехотная дивизия ген.Скалона, Сводный Осетинский дивизион полковника Джагинова, 3-й Осетинский конный полк Осетинской конной дивизии,1-й Осетинский стрелковый батальон Осетинской конной дивизии) отходили севернее Куяльницкого лимана.

Между тем, к вечеру 24-го января, ошвартовавшись кормой к оконечности Платоновского мола, встали английский крейсер «Церес» и два больших английских миноносца, а на внешнем рейде отдали якорь дредноут «Аякс» и пришедший чуть позже крейсер «Кардифф». Начальник британской миссии предлагал генералу Шиллингу, ввиду отхода войск и ручательства украинцев, что они удержат Одессу, передать власть последним. На это Шиллинг указал, что удержание города украинцами, не имеющими реальной силы, — одни разговоры, но что в случае, если англичане гарантируют вывоз раненых, больных, семейств и проч., а украинцы не предпримут враждебных выступлений, от передачи власти он не отказывается.

В самой Одессе, на Молдаванке и на Пересыпи, уже появились красные партизаны. Генерал Скляров с двумя неполными сотнями 42-го Донского полка, поддержанными броневиком, оборонял сектор Преображенской улицы и вокзал, то есть центр города. Комендантское управление перешло в дом Лионского банка, под охрану 48-го пехотного полка. В ночь на 25-е января к окраинам Одессы вышли советские войска. Начались уличные бои. Части 41-й стрелковой дивизии Красной армии вошли в северо-восточные пригороды Одессы — рабочие районы Пересыпь и Куяльник, а посланная в обхват Одессы кавалерийская бригада Котовского попыталась занять железнодорожную станцию Одесса-Товарная, расположенную к западу от города — таким образом Одесса была бы взята в полукольцо. Рабочие районы не контролировались белой властью вот уже несколько дней. Свободным от советских частей оставался только юго-западный сектор. После неудачи с занятием станции Одесса-Товарная, кавалерийская бригада Котовского получила приказание не входить в Одессу, а следовать в направлении села Маяки, для отсечения всех возможных путей отступления из Одессы в северном направлении. С утра 25-го января передовые и ещё малочисленные части Красной армии, при поддержке местных большевистских отрядов, начали продвигаться с северо-восточных окраин города к его центру, не встречая серьёзного отпора. В центре города офицерские дружины, подчиняющиеся полковнику Стесселю, оказали наступавшим в некоторых узлах отчаянное сопротивление; особенно упорный бой шёл за здание Офицерского собрания.

Большевики заняли Пересыпь и начали оттуда обстреливать из пулеметов гавань и русские и иностранные пароходы. Английский крейсер «Церес», стоявший у Платоновского мола, открыл огонь, но не решился стрелять по городу, куда к тому времени успели уже пробраться красные. Едва в городе вспыхнули ожесточенные бои, генерал Шиллинг перешел со штабом на пароход «Анатолий Молчанов», готовившийся после погрузки угля к выходу на внешний рейд. Начальник обороны Одесского района войск Новороссийской области генерал-майор Игнатьев погрузился со штабом на пароход «Возрождение». Начальник самообороны Совета немецких колоний Черноморского края генерал-майор Г.Я Шелль разместился на британском транспорте «Рио-Прадо». В порту паника нарастала.

Эвакуация города продолжалась. Промтов потребовал от Врангеля немедленно дать пароходы под погрузку корпуса. Генерал Врангель снесся с капитаном 2-го ранга Балласом, который заверил его, что транспорты под погрузку войск имеются в наличии. Для перевозки 2-го армейского корпуса и корпусных частей были выделены транспорт «Тигр», частный пароход «Спарта», частновладельческий нефтеналивной пароход «Метеор», посыльное судно «Летчик» и пароход «Россия». Успокоившийся Промтов распорядился немедленно начать погрузку тылов корпуса. Сам генерал Промтов с Севастопольским полком занял оборону к югу от Пересыпи. В резерве был Кабардинский полк с одной батареей. Около трех часов дня одному из красных отрядов, очевидно, составленному из местных большевиков, удалось выйти на возвышенность Николаевского бульвара, нависающую над портом, в результате жаркого боя захватить городскую комендатуру, располагавшуюся в Воронцовском дворце и, установив на кромке бульвара пулемёты, начать обстрел скоплений людей в Одесском порту. Хотя продвинуться далее красные, из-за своей малочисленности и наличия юнкерских застав, преградивших им дальнейшее продвижение, не смогли, пулемётный обстрел порта и прилегающих улиц произвёл на эвакуируемых сильное впечатление — в порту началась паника, все кинулись искать защиты от пуль под стенами портовых сооружений или на оконечности молов, куда пули не долетали. Разрозненные солдаты и офицеры, находящиеся в порту под обстрелом, смогли самоорганизоваться и попытались перейти в контратаку, однако потерпели неудачу. Генерал Врангель немедленно лично повел в бой 2-ю Терскую пластунскую бригаду. Его бурка была прострелена в двух местах, в конце боя он был легко ранен в левую руку. Но контратака имела успех. Центр города вновь перешёл под контроль ВСЮР. Около семи часов вечера ожесточенный бой вновь закипел у Офицерского собрания. Затем красные вновь заняли Николаевский бульвар. Крейсер «Генерал Корнилов» дважды открывал артиллерийский огонь, поддерживая контратаку терцев. Наконец, с подходом из резерва Кабардинского полка, противник был отброшен.

Тем временем, пока в центре города белые вели бой с красными частями и местными партизанами, капитаны пароходов, в том числе английских и мобилизованных, в спешном порядке начали выводить суда на рейд. На борт английского транспорта «Рио-Негро» было принято примерно 1400 беженцев, в то время как судно было рассчитано на перевозку 750-ти. По своему составу это были в основном женщины и семьи из высших классов, дети, раненные офицеры. У них было достаточное количество личного оружия, которое капитан «Рио-Негро» приказал немедленно сдать команде. Проверка пассажиров также показала, к ужасу команды, что на борт были подняты тифозные больные. Судовой врач немедленно начал оказывать больным необходимую помощь. На борт транспорта была также переведена часть юнкеров и кадет, которые ушли из Одесского порта на британском крейсере «Церес». По окончании погрузки «Рио-Негро» снялся с якоря и по сигналу с британского линкора «Аякс», находившегося на внешнем рейде Одессы, направился в Константинополь. Следом за ним в море вышел второй британский транспорт, «Рио-Прадо», имевший около 1000 беженцев на борту. Транспорт «Владимир» принял свыше 10 тысяч человек и все еще продолжал принимать беженцев.

Одновременно предпринимались меры по выводу из Одессы военных судов, находящихся в достройке. В Одесском порту находилось несколько строящихся военных кораблей в разной степени готовности, готовность некоторых была практически полной. Были предприняты усилия, чтобы ни один из них не достался красным. В порту находились недостроенные крейсер «Адмирал Нахимов», эскадренные миноносцы «Цериго» и «Занте», десантные суда типа «Эльпидифор» — № 413 и № 414, подводные лодки «Лебедь» и «Пеликан». Недостроенный эскадренный миноносец «Занте» был выведен из Одесского порта на внешний рейд ещё загодя и оставлен на якоре без команды. Недостроенный и не имевший ещё орудий эскадренный миноносец «Цериго» имел на борту полный комплект офицеров, взявших на борт свои семьи, и небольшую команду матросов-добровольцев. Старший офицер миноносца старший лейтенант Г. В. Корнилович убыл за портовым буксиром для вывода миноносца на рейд. Во второй половине дня 25-го января «Цериго» на буксире был оттянут от причала на 200-300 метров, но в этот момент буксировочный конец лопнул. Корнилович по приказу командира миноносца Н. В. Задлера ушёл на буксире на рейд, чтобы привести более мощный буксир. Эсминец через несколько часов отбуксировал на внешний рейд британский угольщик «Вотан» (ночью к «Цериго» подошёл более мощный буксир, который привёл старший лейтенант Корнилович и эсминец, не без дальнейших трудностей и опасностей, был отбуксирован в Севастополь).

Русские военные корабли «Жаркий» и «Цесаревич Георгий», прибывшие из Севастополя, когда транспорты уже выходили из порта, получили задания войти в гавань и содействовать выводу оставшихся в порту кораблей. «Жаркий», войдя в порт при помощи английского миноносца, отчистившего ото льда подходы к порту, вошёл в порт и его командир Манштейн принял решение попытаться увести недостроенный крейсер «Адмирал Нахимов». Высаженная с «Жаркого» на причал возле «Нахимова» партия охотников предприняла попытки оторвать от причала вмерзший в лёд крейсер «Адмирал Нахимов», однако они ни к чему не привели. «Жаркий» взял на буксир стоявший на якоре без команды эсминец «Занте» и к двум часам ночи вернулся на внешний рейд, после чего взял курс на Севастополь. Вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» вывел на внешний рейд две баржи, гружённые снарядами, после чего направился в Севастополь. Баржи взял на буксир болгарский пароход «Царь Фердинанд» (принявший в Одессе около 400 человек), но затем передал их британским кораблям, после чего ушел в Варну.

Недостроенные суда типа «Эльпидифор» — № 413 и № 414 в последний момент были укомплектованы сборными командами из матросов и офицеров и сумели выйти из порта. Оставаясь на внешнем рейде, они ожидали буксиров. В конце концов оба судна были взяты на буксир пароходом «Грегор» (на борту которого находилось 350 беженцев).

Во второй половине дня еще продолжалась погрузка воинских команд, беженцев и различного интендантского имущества на транспорт «Владимир», пароходы «Россия», «Румянцев», «Саратов», госпитальное судно «Св.Николай». Ожидали бункеровки углем недостроенный танкер «Баку», пароходы «Чатырдаг» и «генерал Брусилов». Генерал Врангель слал в Севастополь одну телеграмму за другой, прося флотское командование прислать свободный тоннаж.

Отдельные части генерала Бредова и обоз пробились к станции Гниляково. Здесь произошло соединение с частями 2-го корпуса. Под командованием Бредова имелось теперь около 20 тыс.штыков и сабель. Этих сил было достаточно для прохода в Одессу с боем. Однако Бредов не спешил. Для отдыха войск и подтягивания тылов и обозов, он дал войскам дневку. Одновременно он нуждался в разведке местности для принятия решения по какому маршруту прорываться к Одессе. Бредов отправил в Одессу полковника Штейфона, которому практически беспрепятственно удалось проехать на бронепоезде «Доблесть Витязя» до Кривой Балки. Дальше находился район Молдаванки, прочно контролируемый большевиками. Кружным путем Штейфон все-таки смог пробраться в Одессу и прибыть в штаб Шиллинга. В штабе работа шла нормально. Не было заметно ни суеты, ни нервности. Только сам генерал Шиллинг отсутствовал, а назначенный начальником обороны Одессы полковник Стессель имел сильно озабоченный вид. Стессель объяснил обстановку. Она была следующей: «Бои идут в центре города. Наличных войск едва хватает, чтобы удерживать некоторые районы Одессы и подступы к порту. Транспортных средств вывезти войска практически нет. Пройти в Крым сухим путем уже невозможно. В ближайшие дни Одесса будет оставлена. Единственная возможность спасти войска — это движение в Румынию. Представитель английских войск ведет переговоры с румынами о принятии ими группы генерала Бредова и гарантирует успех этого плана. У Тирасполя, где намечается переход румынской границы, имеются большие склады продовольствия и иных запасов, вполне достаточные для нужд войск. Гарнизон Одессы и войска ее обороны включались в состав группы генерала Бредова».

Прибывший прямо с позиций в штаб генерал Врангель был настроен более оптимистично: по заверению контр-адмирала Остелецкого в ближайшие день-два из Севастополя должны подойти транспорты для перевозки войск, имущества и беженцев; некоторое количество свободного тоннажа имеется и в самой Одессе; город и порт будут удерживаться до последнего. Врангель приказал Штейфону немедленно отбыть к отряду Бредова и принять самые незамедлительные меры по выводу войск в Одессу. Как раз в этот момент взору полковника Штейфона предстал транспорт Добровольного флота «Херсон», входивший на рейд Одессы. Корабль был прислан штабом флота из Феодосии. На полковника Штейфона это произвело сильное впечатление. Он немедленно выехал в расположение отряда Бредова.

Бредов отдал отряду приказ идти в Одессу. В течение полутора часов были отданы все распоряжения. В авангарде двинулись три бронепоезда с инженерными командами и прикрытием из числа стрелков 2-го офицерского Дроздовского полка. За ними двинулись обозы и беженцы, прикрываемые конницей. Аръергард составили пехотные части и один бронепоезд. Только к полудню войска вышли к Кривой балке и вступили в бой с советскими частями. Разгорелось четырехчасовое сражение, во время которого большая часть обозов и беженцев смогла проскочить в Одессу. Некоторая часть беженцев с армейскими обозами сначала повернула к юго-западу и ушла было в направлении села Маяки, на румынской границе, но Бредов принял меры, послал за ними полковника Штейфона с кавалерийским отрядом и вернул в Одессу. Следом за обозами в Одессу пробились и войска. Бронепоезда пришлось оставить. При оставлении боевого состава бронепоездов были сожжены паровозы, сняты и утоплены замки орудий и уничтожены пулеметы.

Днем 26-е января в Одессу начали прибывать основные силы отряда генерала Бредова, что сразу решительно изменило ситуацию. К вечеру красные были отброшены к Пересыпи, очистили центр города и подступы к порту.

В Одессе же продолжались уличные бои. С Пересыпи в порт дважды прорывались советские части. Их удалось отбросить с большим трудом, бросив в бой нестроевых чинов, легкораненных, кадетов Одесского корпуса и юнкеров, и последний резерв-сотню казаков 42-го Донского казачьего полка. Дело дважды доходило до рукопашной. Ближе к вечеру советские войска в третий раз заняли Николаевский бульвар и попытались закрепиться в Воронцовском парке, однако вновь были выбиты штыковой атакой офицерских дружин полковника Стесселя. Ночью местные большевики заняли станцию Одесса-Товарная, взорвав на путях бронепоезд «Богатырь» и разрушив железнодорожные пути.

Прорыв отряда генерала Бредова изменил общую ситуацию в Одессе: белое командование получило численное преимущество. Советские войска вынуждены были оставить некоторые занятые накануне позиции и не решались вступать в серьезное столкновение. Вечером 27-го января частыми контратаками положение дел в центре города и вблизи порта удалось стабилизировать и продолжить нормальную погрузку войск, грузов и гражданских беженцев на суда. Первыми, с наступлением сумерек, приступили к погрузке артиллерии, лазаретов и корпусного обоза части 2-го корпуса генерала Промтова. В течение ночи части 2-го корпуса на позициях сменили войска генерала Бредова. К утру суда приняли также и части 2-го армейского корпуса (штабы 2-го корпуса и 7-й пехотной дивизии, батальон 42-го Якутского пехотного полка, сводный полк 16-й пехотной дивизии, 5-ю пехотную дивизию генерала Оссовского в составе 75-го Севастопольского и 80-го Кабардинского пехотного полков, 5-ю и 7-ю артиллерийские бригады, 2-ю Терскую пластунскую отдельную бригаду, 3-й Осетинский конный полк, 1-й Осетинский стрелковый батальон Осетинской конной дивизии, сводно-гвардейскую дивизию генерала Скалона численностью до 400 штыков), а также 3 гаубицы и 7 легких орудий, и около 300 пудов авиационного керосина. Лошадей и часть обозов пришлось оставить в порту. Всего было принято на суда до 2700 штыков и сабель 2-го корпуса. Едва погрузка войск была закончена, транспорт «Тигр», частновладельческий нефтеналивной пароход «Метеор», посыльное судно «Летчик» и пароход «Россия» немедленно покинули рейд и ушли в Севастополь.

27-го января удалось наконец, завести буксиры и вывести из порта недостроенный крейсер «Адмирал Нахимов». На него погрузили некоторое количество портового имущества и семьи морских офицеров, после чего спешно вывели на рейд.

Вечером приступили к погрузке артиллерии, лазаретов и корпусного обоза части отряда генерала Бредова. К транспорту «Херсон» присоединились присланные из Крыма пароходы «Колхида» и «Шилка». Удалось подготовить и снабдить углем еще три частно-владельческих судна, мобилизованных в порту. Все эти суда были предназначены для перевозки отряда Бредова и семи тысяч беженцев, которым Врангель распорядился раздать на руки излишки продовольствия со складов армии.

Бои в городе продолжались до вечера 28-го января. Войска постепенно отходили в порт. При погрузке на суда сохранялся образцовый порядок. Красные практически не препятствовали эвакуации. Погружены были войска группы генерала Бредова: Отдельная кавалерийская бригада (2-й Офицерский генерала Дроздовского конный полк и 3-й конный полк), 4-я пехотная дивизия, Симферопольский офицерский полк, 1-й полк немцев-колонистов, две батареи Сводного артиллерийского дивизиона, Отдельная казачья бригада 3-го армейского корпуса ген.- майора Склярова ( 2-й Таманский казачий полк и 2-й Лабинский казачий полк), 4-я стрелковая дивизия ген.- майора Непенина из состава Полтавского отряда Войск Новороссийской области, команды бронепоездов, а также части Одесского гарнизона. Утром 29-го января одесская эвакуация практически закончилась. «Владимир», «Россия», «Херсон», «Румянцев», «Саратов», «Тигр», «Чатырдаг», «Александрия», «Генерал Брусилов», госпитальное судно «Св.Николай», частновладельческий нефтеналивной пароход «Метеор», товаро-пассажирский пароход «Ксения», танкер «Баку», «Колхида» ( принял Одесский кадетский корпус, в составе 350 кадет и 45 чинов персонала с их женами и детьми), «Шилка», ледокольные буксиры «Смелый» и «Работник», с военными командами на борту, приняли в общей сложности около 18 тыс. человек. В числе последних на борт «Колхиды» поднялись генерал Врангель и сопровождавшие его лица.

Не смогли эвакуироваться и были захвачены в плен в Одессе два генерала, около двухсот офицеров и две тысячи солдат (в том числе в госпиталях 1500 больных и раненых). В Одессе было оставлено 100 орудий разных калибров, четыре бронеавтомобиля, три бронепоезда, несколько сот тысяч снарядов и патронов, некоторое количество инженерного, автомобильного, авиационного и прочего имущества, продовольствия. В порту остались подводные лодки «Лебедь» и «Пеликан», несколько неисправных пароходов, десяток немореходных буксиров и катеров. По сообщениям одесских советских газет тех дней в Одесском порту остались не вывезенными 300 тысяч пудов зерна, ещё 50 тысяч пудов было обнаружено на баржах, ошвартованных в Карантинной гавани. Железнодорожные пути были забиты составами с разнообразными грузами, эвакуированными из Киева и Новороссии, в том числе было обнаружено 130 тысяч пудов дров.

Корабли международной эскадры оставались на рейде Одессы ещё несколько дней. Капитан пришедшего американского эсминца даже посетил Одессу, попытавшись получить от красного командования разрешение на эвакуацию на корабли оставшихся в Одессе иностранцев. Англичан беспокоила перспектива введения в состав Красного флота двух оставшихся в Одесском порту подводных лодок «Лебедь» и «Пеликан». Была разработана дерзкая операция по их похищению из порта. 30-го января 1920 года английская эскадра открыла по порту сильный огонь. Под прикрытием этого огня в порт вошли два английских миноносца, взяли обе подводные лодки на буксир, но вместо того, чтобы вывести их из порта и передать их владельцу — Белому флоту — англичане тут же затопили их в фарватере Одесского порта, под предлогом сделать фарватер немореходным. Эта цель достигнута не была.

Общее число эвакуированных сложно поддаётся подсчётам. Транспортные суда с эвакуированными разошлись по разным портам и многие беженцы эвакуировались частным образом. Предположительно удалось вывезти из Одессы около 32 тысяч (из них боевого элемента не более 18 тысяч) человек, среди них около 4,5 тысяч раненных и больных, при примерно сорока тысячах желавших эвакуироваться…

Положение дел на фронте в Крыму. Оборона Крыма

Получив приказ Деникина, к 5-му января 1920 года генерал Слащёв отвёл свои части к Мелитополю. Оценив текущую ситуацию, он не стал задерживаться в степях Таврии, а сразу отошел в Крым. Приближавшиеся с севера 13-я и 14-я красные армии не смогли отсечь белых от перешейков. Слащёв, заняв Крым, отдал приказ: «Вступил в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками — из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести».

На пути двух армий большевиков, насчитывавших более 40 тысяч штыков и сабель, на Перекопе стояла горстка белых защитников Крыма. В распоряжении Слащева имелись малочисленные и разрозненные части и отдельные подразделения (Донская конная бригада генерала Морозова, имевшая около 1000 шашек, 8-й кавалерийский полк, сводный Чеченский полк, Славянский полк, Пинско-Волынский батальон в 120 штыков, конвой штакора, 13-я и 34-я пехотные дивизии) общей численностью около 4 тыс.штыков и сабель. Поэтому командующему приходилось рассчитывать лишь на применение нестандартной тактики, чтобы попытаться компенсировать десятикратное превосходство противника. И Слащёв нашел такой тактический приём, отказавшись вообще от позиционной обороны. Его план обороны Чонгарского полуострова и Перекопского перешейка многие считали абсурдным, так как оставив на перекопских фортификационных укреплениях лишь небольшие заслоны, основные свои силы командующий разместил южнее, в крестьянских отапливаемых домах, где его немногочисленные бойцы были укрыты от холодов и ветра. В Крыму стояла необыкновенно лютая для тех мест зима, жилья на крымских перешейках не было. Красным предстояло в условиях 20-ти градусных морозов на своем пути вглубь полуострова преодолеть голое пространство плоского Перекопского перешейка, после чего их войска, не имеющие возможности развернуться, изрядно замерзшие и измученные ночевками в открытой степи, встречали свежие отдохнувшие в тепле силы Слащёва, окружали с флангов и уничтожали, либо выбивали обратно в степи. Конечно, его тактика вызывала возмущение у крымской «общественности» и тыловиков, сидевших, как на иголках. Их нервировало, что красные то и дело оказываются в Крыму.

На рассвете 23-го января 1920 года 46-я стрелковая дивизия красных силами примерно 8 тысяч человек пошла в наступление. К ночи советские войска заняли Армянск и двинулись к Юшуню, после чего донесли о победе и заночевали на 16-ти градусном морозе в открытом поле. Деникин с Кубани направил в Крым обеспокоенную телеграмму: «По сведениям от англичан, Перекоп взят красными, что вы думаете делать дальше?». Слащёв ответил: «Взят не только Перекоп, но и Армянск. Завтра противник будет наказан». На рассвете 24-го января красные стали выходить с Перекопского перешейка и попали под фланговый огонь белых. Части Слащёва перешли в контратаку. К обеду Деникину из Белого Крыма ушла ещё одна телеграмма: «Наступление красных ликвидировано. Отход противника превратился в беспорядочное бегство. Захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса».

28-го января в повторном штурме вместе с 46-й дивизией красных участвовала 8-я кавалерийская дивизия. Но и она была выбита контратакой слащёвцев и рассеяна.

Генерал Врангель, ушедший из Одессы с последним пароходом и буквально спасший основную часть войск новороссийской области, прибыл в Севастополь бесспорным триумфатором. В условиях чудовищного развала фронта, в кратчайшие сроки, ему удалось совершить поистине чудо. Тысячи людей были обязаны ему жизнью, крымский фронт получил столь необходимые для удержания полуострова силы, тыл обрел спокойствие, войска воодушевились. Однако Деникин был другого мнения. По прибытии в Севастополь Врангель немедленно был отстранен от исполнения обязанностей помощника генерала Шиллинга по военной части и вынужден был уехать в Ялту, где 4-го февраля подал рапорт об отчислении из рядов армии. 6-го февраля Врангель отбыл на британском дредноуте в Константинополь.

С 1-го февраля на фронт начали прибывать войска, только что эвакуированные из Одессы: несколькими эшелонами на Чонгар были переброшены наиболее боеспособные силы: Отдельная кавалерийская бригада (2-й Офицерский генерала Дроздовского стрелковый полк и 3-й конный полк), общей численностью около 300 штыков и 200 шашек, сводный Одесский полк (300 штыков), батальон 42-го Якутского пехотного полка (200 штыков), 2-я Терская пластунская отдельная бригада полковника Белогорцева (120 штыков), 42-й Донской казачий полк (40 сабель и 135 штыков), несколько орудий. В Джанкой походным порядком перешла Отдельная казачья бригада генерал-майора Склярова (около 300 сабель), составившая резерв командира Крымского корпуса. 4-го февраля из Севастополя в Джанкой прибыла 5-я пехотная дивизия генерала Оссовского в составе 75-го Севастопольского и 80-го Кабардинского пехотного полков (до 300 штыков при 2-х орудиях) и сводный батальон юнкеров (300 штыков).

Штаб 2-го армейского корпуса генерала Промтова был перевезен в Симферополь. Вместе со штабом в Симферополь перешли технический батальон, штаб и управление 5-й артиллерийской бригады, Сводный полк 15-й пехотной дивизии, 3-й Осетинский конный полк Осетинской конной дивизии,1-й Осетинский стрелковый батальон полковника Джагинова из Осетинской конной дивизии. 7-я пехотная и сводно-гвардейская дивизии, Симферопольский офицерский полк, сводный полк 16-й пехотной дивизии, отдельные добровольческие части, эвакуированные из Одессы, и 7-я артиллерийская бригада оставлены были в Севастополе. Там же оставались почти 4000 больных (из них 2000 — сыпным тифом) и 500 раненых, вывезенные из Одессы.

Генералу Бредову было приказано формировать штаб и управление сводного корпуса, в состав которого были включены: 4-я пехотная дивизия в составе 1-го Партизанского генерала Алексеева пехотного полка (в состав которого были включены части Белозерского 13-го пехотного полка, Олонецкого 14-го пехотного полка, Ладожского 16-го пехотного полка) и Сводно-стрелкового полка (в состав которого были влиты части 13-го стрелкового полка и 16-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии ген. — майора Непенина из состава Полтавского отряда Войск Новороссийской области), две батареи Сводного артиллерийского дивизиона. Многие воинские части, как правило, имели лишь небольшой костяк из добровольцев и кадровых офицеров, вокруг которого собирались кадры пополнения.