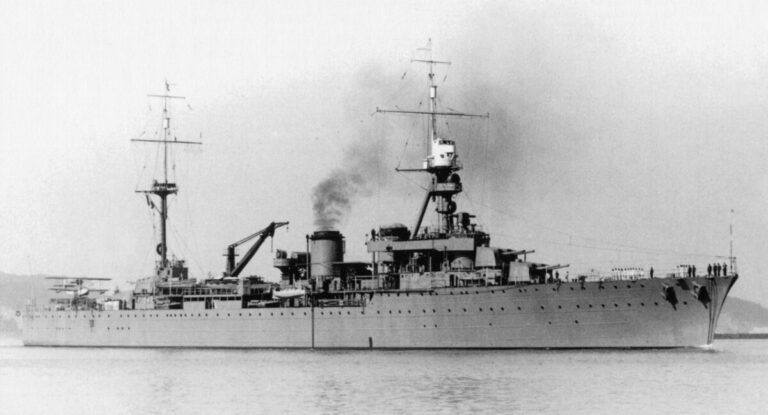

История развития военного флота любой страны – это, как правило, история развития определённых традиций и предпочтений, которые формировались годами. Такие традиции и предпочтения можно найти в силуэтах кораблей, в их вооружении, в системах бронирования и так далее. Но под влиянием объективных и субъективных факторов, например, достижений научно-технического прогресса или заключенных договоров, устоявшиеся «традиции» могут меняться.

Достаточно хорошо данная тенденция, на наш взгляд, проявляется в использовании орудий среднего калибра на кораблях французского флота в первые два десятилетия ХХ века. Действительно, французские крейсера, построенные в начале ХХ века и участвовавшие в Первой мировой войне, имели на вооружении 138-мм, 164-мм или 194-мм орудия, причём такие же калибры использовались и для орудий противоминной артиллерии французских дредноутов и додредноутов. Так вспомним, что на линкорах типа «Курбе» и «Бретань» использовались 138-мм/55 орудия. Как видим, 152-мм орудиям по каким-то причинам не нашлось места на кораблях французского флота в первые десятилетия ХХ века, в то время как именно этот калибр стал основным и для вспомогательной артиллерии линкоров, и для основного вооружения лёгких крейсеров, практически заменивших броненосные и бронепалубные крейсера во всех мировых державах. Да, и 152-мм пушки Канэ были широко распространены на многих флотах мира, активно продавались/покупались, и производились по лицензии.

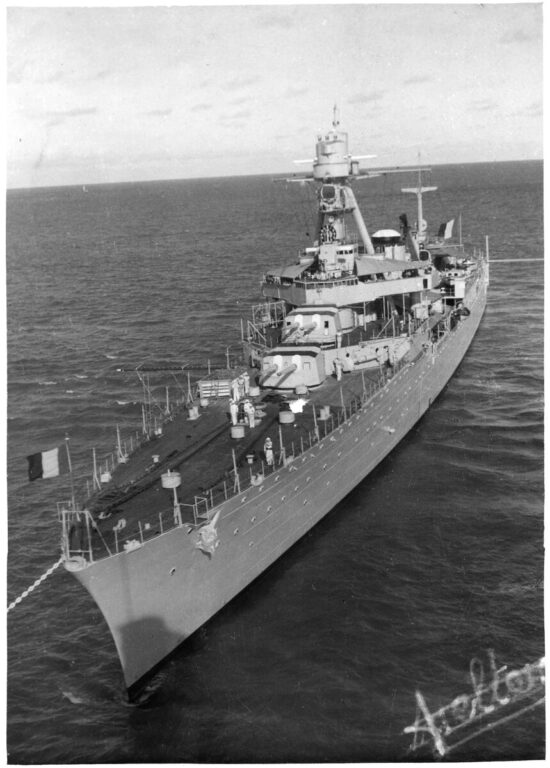

Соответственно вооружение новых лёгких французских крейсеров типа «Дюге Труэн» 155-мм орудиями выглядит довольно странно. С одной стороны, такой калибр ранее не применялся на кораблях французского флота, как, впрочем, и во флотах других стран мира, но с другой стороны – это решение позволило унифицировать снабжение боеприпасами армии и флота, что в условиях военного времени было важным делом.

Кроме того, по нашему мнению, сыграли свою роль и «экономические факторы». Во-первых, для армии как раз к концу Великой войны была создана новая 155-мм/32 пушка – «155-мм длинноствольная пушка образца 1917 г. Шнейдера» (155 mm LMle 1917 Schneider или 155 LS.1917), которая в целом вполне устраивала армию. При угле возвышения орудия 40 градусов обеспечивалась дальность стрельбы до 15 900 м осколочно-фугасным снарядом весом 42,5 кг. В дальнейшем данная пушка была модернизирована, кроме того, к 1919 году было начало производство новых пушек – 155 L.1918. Таким образом, когда встал вопрос о вооружении новых крейсеров и создании для них орудий, то с учетом того, что существовал задел именно по 155-мм орудиям, было вполне логично не тратить средства на разработку иной орудийной системы, особенно в условиях послевоенного мира. Во-вторых, созданный в военное время запас 155-мм снарядов позволял также избежать трат на создание новых производственных линий в арсеналах для изготовления новых снарядов и зарядов к ним. Да и в дальнейшем, как было сказано выше, унификация снарядов для сухопутной и морской артиллерии облегчала вопросы снабжения кораблей и баз. Здесь можно вспомнить опыт (по некоторым воспоминаниям) русско-японской войны, когда в осажденном Порт-Артуре удалось быстро обеспечить фугасными 254-мм снарядами береговые батареи крепости, которые испытывали с этими боеприпасами определенные проблемы, за счет запасов фугасных снарядов такого калибра на складах флота.

В заключение этого краткого обзора отметим, что в последующем французы всё же отказались от использования 155-мм орудий на своих кораблях. Такими пушками кроме крейсеров типа «Дюге Труэн» были вооружены только авианосец «Беарн» и учебный крейсер «Жанна Д`Арк», но уже при проектировании лёгкого крейсера «Эмиль Бертен» был решён вопрос о разработке нового 152-мм орудия, причём за основу взяли уже не сухопутную артиллерийскую систему, а 138,6-мм орудие образца 1929 года, уже применявшееся на контрминоносцах.

Так что же представляло собой орудие, которое получили на вооружение новые французские лёгкие крейсера.

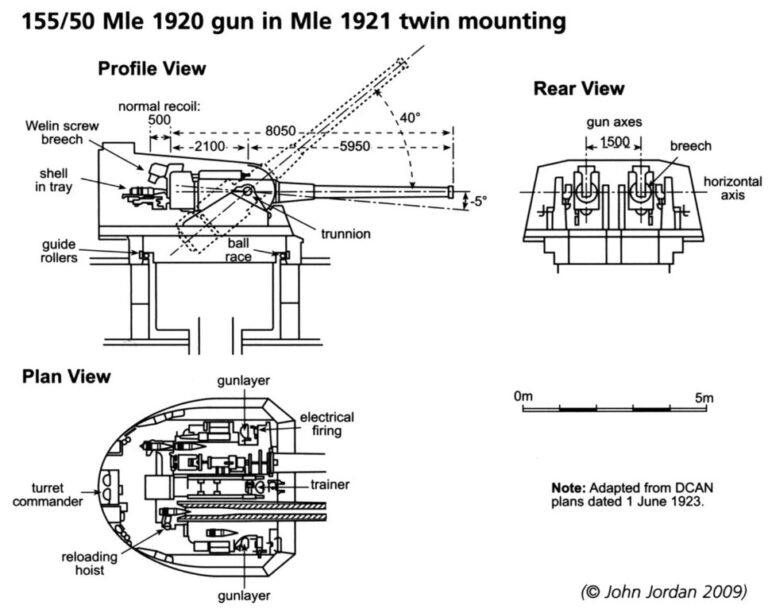

Согласно данным Дж.Кэмпбелла, 155-мм/55 орудие «Дюге Труэн» состояло из внутренней трубы, лейнера, двойного кожуха и скрепляющего кольца. На орудии использовался поршневой затвор Велина, который открывался наверх. Вес орудия составлял 8 870 кг, чуть тяжелее, чем сухопутный образец (8 710 кг у орудия 155 LS.1917). Длина ствола составляла 8 050 мм, объем зарядной каморы – 36,67 дм3. Для орудия были разработаны три типа снаряда: фугасный со взрывателем мгновенного действия весом 56,5 кг, фугасный с донным взрывателем и замедлителем (59 кг) и полубронебойный (56,5 кг). Заряжание – раздельное, вес полного заряда составлял 19,81 кг и обеспечивал начальную скорость 870 м/с для полубронебойного снаряда и 864 м/с для фугасного для новых стволов, в дальнейшем скорость уменьшалась до 850 м/с.

При угле возвышения 40° эти орудия могли послать фугасный снаряд весом 56,5 кг на дальность 26 100 м (полубронебойный – 25 000 м). Живучесть ствола составляла 700 выстрелов, что довольно неплохо для такого калибра, к примеру, у более совершенного «Ла Галиссоньер» живучесть 152-мм орудий составляла всего 300-350 выстрелов. А вот чем не могли похвастаться новые орудия, так это высокой скорострельностью. При цикле стрельбы в 12-20 секунд планировалось обеспечить теоретическую скорострельность 155-мм орудий 5-6 выстрелов в минуту, однако практическая скорострельность была всего три выстрела в минуту.

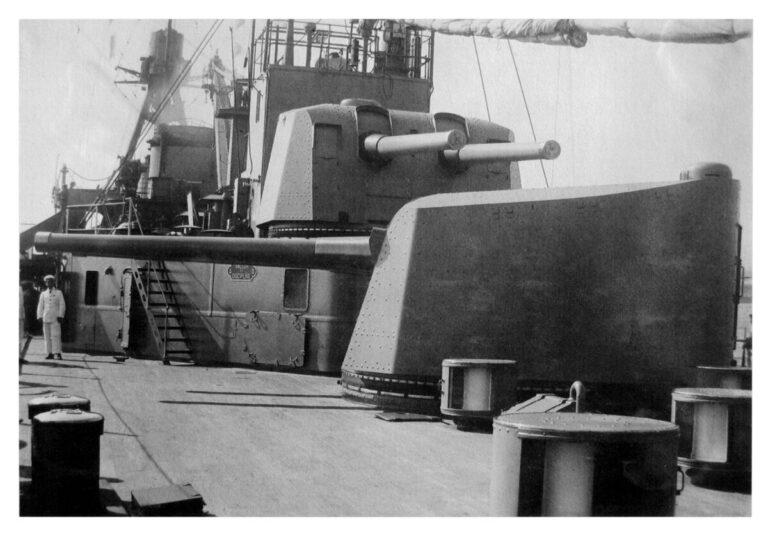

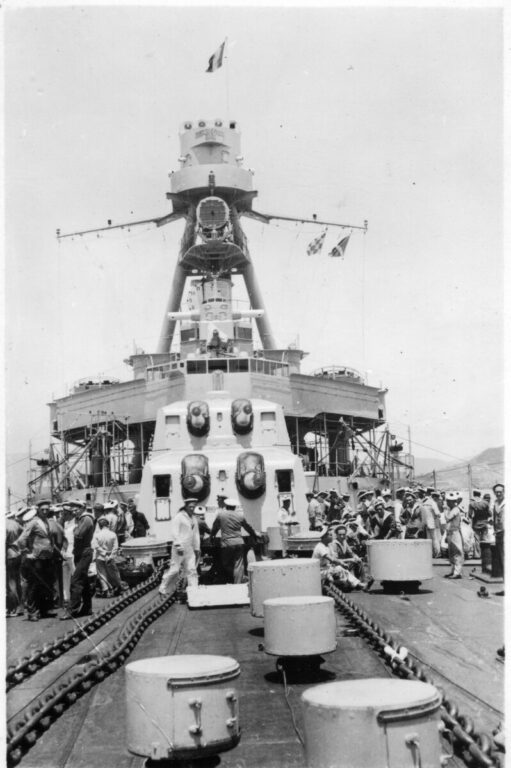

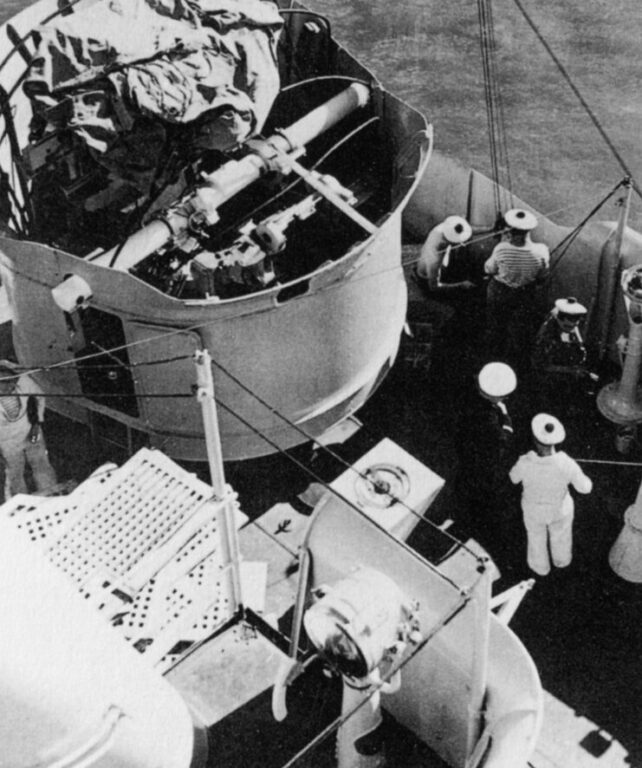

Орудия устанавливались в башенные спаренные установки М1921 (по данным Дж.Кэмпбелла – М1920), весом 80 т, наведение которых обеспечивалось электрогидравлическим приводом: по горизонтали со скоростью 6,4 градуса в секунду в пределах 140 градусов на каждый борт, по вертикали – 6 градусов в секунду в диапазоне от -5 до +40 градусов.

Зарубежные источники отмечают, что конструкция башен была в основном уменьшенной версией более ранних двухорудийных башен линейных кораблей с двойными подъемниками, идущими от зарядного погреба и склада боеприпасов к вращающейся платформе. Отсюда боеприпасы переносились в верхние подъемники, которые поднимали снаряды в башню. Снаряды и заряды затем вручную переносились в загрузочные лотки и подавались в ствол. Орудийные башни были газонепроницаемыми с принудительной вентиляцией, бронирование башен – 20 мм (по данным Дж.Кэмпбелла – 25 мм).

В издании «French Cruisers : 1922 — 1956» говорится, что «…орудия оказались ненадёжными и испытывали «регулярные поломки» в течение всего срока их службы…».

Орудия располагались в индивидуальных люльках, боекомплект – 125 боевых снарядов на ствол, всего 1000 снарядов. Кроме того, в погребах крейсера находилось 60 осветительных снарядов и 160 учебных (практических) снарядов, причём интересно, что распределение этих снарядов между возвышенными и нижними башнями было различным. Так осветительные снаряды предназначались только для использования из возвышенных башен, а учебные снаряды – по 20 на возвышенные башни и по 60 на нижние.

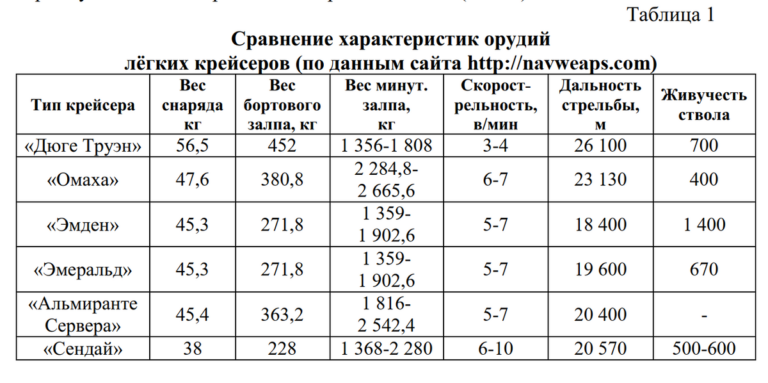

Мы уже отмечали, что крейсера типа «Дюге Труэн» за счёт «революционного» линейно-возвышенного размещения орудийных башен в диаметральной плоскости имели преимущество в количестве орудий в бортовом залпе, однако это не смогло обеспечить ему подавляющее огневое преимущество над вероятными «противниками» (табл.1).

Как видно из таблицы 1, по весу бортового залпа за счет количества орудий и более тяжёлого снаряда (56,5 кг) крейсер «Дюге Труэн» превосходил всех своих «одноклассников», однако по весу минутного залпа уступал практически всем. И здесь ему не помог ни тяжёлый снаряд, ни восемь орудий в залпе – его орудия имели настолько низкую скорострельность, что по количеству «металла, выбрасываемого в минуту», уступали даже японскому крейсеру «Сендай», вооруженному 140-мм орудиями с 38-килограммовым снарядом! Отметим, что основной причиной такой низкой скорострельности была низкая эффективность системы подачи боеприпасов, которая выявилась на испытаниях кораблей, но ничего менять уже не стали.

Как мы выяснили, по весу бортового залпа за счет количества орудий и более тяжёлого снаряда (56,5 кг) крейсер «Дюге Труэн» превосходил всех своих «одноклассников», однако по весу минутного залпа уступал практически всем своим «основным одноклассникам), если помните к ним мы отнесли американскую «Омаху», немецкий «Эмден», японский «Сендай, британский «Эмеральд» и испанский крейсер «Альмиранте Сервера».

Для справки: В ходе обсуждения первой части статьи, наши читатели напомнили, что технологию изготовления стволов для армейских 155 мм орудий разработал инженер морской артиллерии Малавал. А в разработке конструкции таких орудия принимали участие инженеры морской артиллерии, а инженер М. Шарбонье разработал для этого орудия затвор. Так что не удивительно, что на крейсере в тот период появилось именно 155-мм орудие, как видим, для этого были свои основания и предпосылки.

Таким образом «Дюге Труэн» вполне обоснованно (см.табл.1 в первой части) занял последнее место среди лёгких крейсеров мира по огневой производительности, а вот по дальности стрельбы он оставил своих соперников далеко позади. Чем ещё могли похвастаться новые французские крейсера, так это хорошей живучестью стволов своих орудий, по этому показателю они находились на уровне своих «соперников», превосходя некоторых из них.

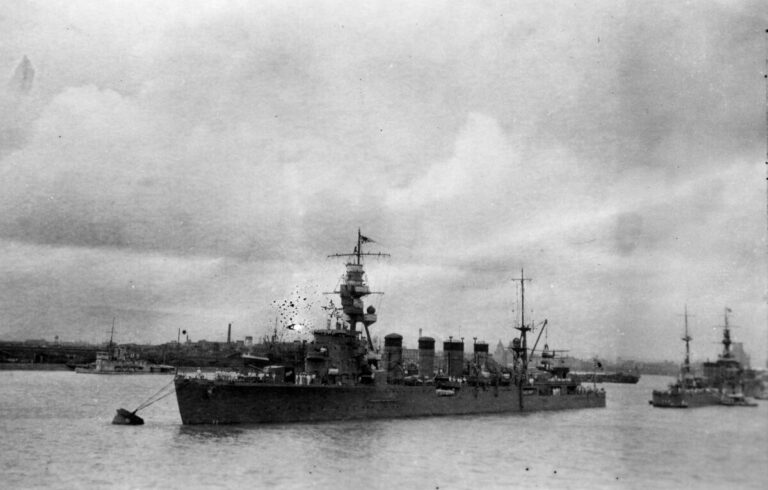

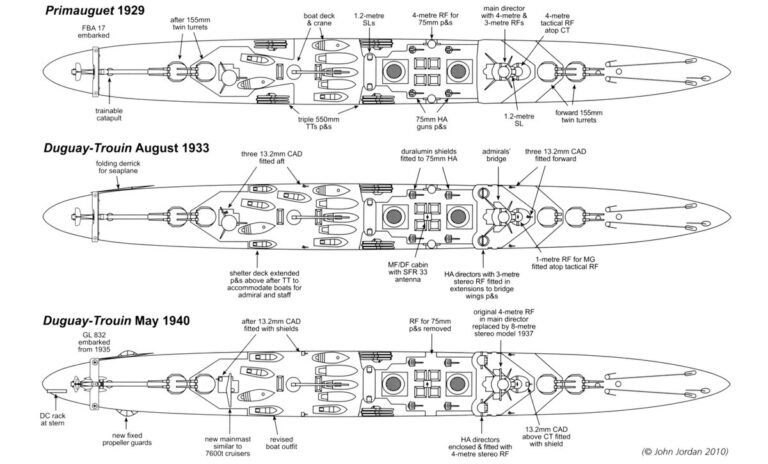

Дополняли вооружение крейсеров типа «Дюге Труэн» четыре зенитных 75-мм/50 орудия М1922 и шесть 8-мм спаренных пулемётов «Гочкиса», которые в начале 30-х годов были заменены на спаренные 13,2-мм пулемёты «Гочкис» М1931. Именно с таким противовоздушным вооружением крейсера встретили начало Второй мировой войны.

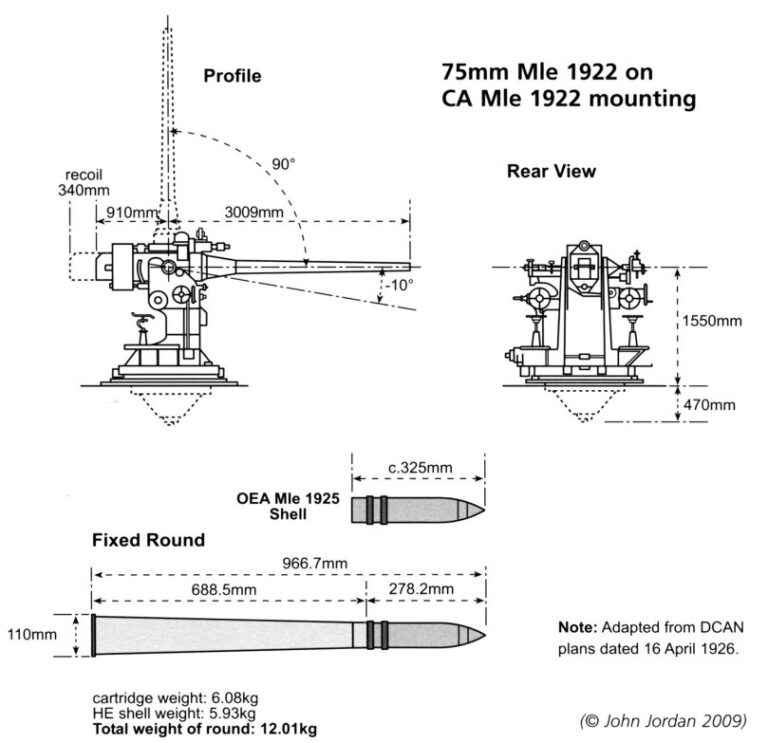

Орудие М1922 калибром 75 мм было типовым средством ПВО для французских кораблей начала 20-х годов прошлого века, кроме крейсеров типа «Дюге Труэн» его получили на вооружение и линкоры типа «Бретань», и авианосец «Беарн», и даже новые вашингтонские крейсера типа «Дюкень» и «Сюффрен» (головной), а также эсминцы типа «Бурраск» и «Шакал».

Вес одноорудийной установки Model 1922 составлял 5 т при весе ствола 1050 кг (длина ствола 3 750 мм. Вес снаряда – 5,93 кг, вес заряда – 2,18 кг, начальная скорость – 850 м/с. Станок обеспечивал горизонтальное наведение по 150 градусов в обе стороны, вертикальное наведение от -10 до +90 градусов. При угле возвышения 40 градусов обеспечивалась дальность стрельбы на 14100 м. Максимальная досягаемость по высоте (при угле 90 градусов) – 8 000 м, дальность эффективной стрельбы по воздушным целям – 7 500 м. Нормами снабжения предполагалось обеспечение 135 фугасных снарядов для каждого орудия, всего погреба крейсера рассчитывались на 540 боевых снарядов, а также 120 осветительных и 90 учебных (практических) снарядов.

Назвать совершенной такую артиллерийскую систему было сложно – конструктивно она представляла собой усовершенствованное 75-мм орудие Шнейдера SP образца 1902 года с увеличенной длиной ствола (снова экономические причины?), и к началу Второй мировой войны оно было уже устаревшим. Неудивительно, что из крейсеров типа «Сюффрен» только головной получил эти орудия, а с контрминоносцев их убрали при первом удобном случае, заменив на более лёгкие 13,2-мм и 35-мм артиллерийские системы. В то же время на «Дюге Труэн» эти орудия сохранились практически до конца его службы, более того, в начале 50-х годов, когда крейсер вернулся во Францию после действий в районе Вьетнама, количество орудий такого калибра достигало семи (модернизированных М1924). А имеющиеся на борту «Ламотт-Пике» 75-мм пушки были даже задействованы в бою у Ко-Чанга в огневой дуэли с броненосцем «Тонбури».

Средства противовоздушной обороны были типичными для крейсеров того времени, как правило они состояли из 3-4 орудий калибра 75-102 мм и нескольких пулемётов, так что новые французские крейсера в этом отношении соответствовали взглядам военных специалистов на защиту кораблей от средств воздушного нападения. Но возросшее значение боевой авиации в начале 40-х годов ХХ века потребовало внесения изменений в противовоздушное вооружение кораблей.

На «Дюге Труэн» первое усиление (достаточно кардинальное) средств ПВО провели осенью 1943 года, заменив 4 пулемёта «Гочкис» на 15х1-20-мм/70 автоматов «Эрликон» и два 13,2-мм пулемёта «Браунинг». Затем в январе 1944 года сняли оставшиеся два «гочкиса» и установили 6х1-40-мм/56 автоматов «Бофорс» и ещё пять 20-мм «эрликонов». В таком виде легки крейсер и встретил окончание Второй мировой войны. В последующие годы средства противовоздушной обороны крейсера также изменялись в зависимости от планируемых операций.

Если обратить внимание на сравнительную таблицу, можно заметить, что все лёгкие крейсера, построенные сразу после Великой войны, несли достаточно мощное торпедное вооружение, даже американские! Французские лёгкие крейсера типа «Дюге Труэн» не были исключением, хотя в 1943 году количество торпедных аппаратов на нём было сокращено вдвое.

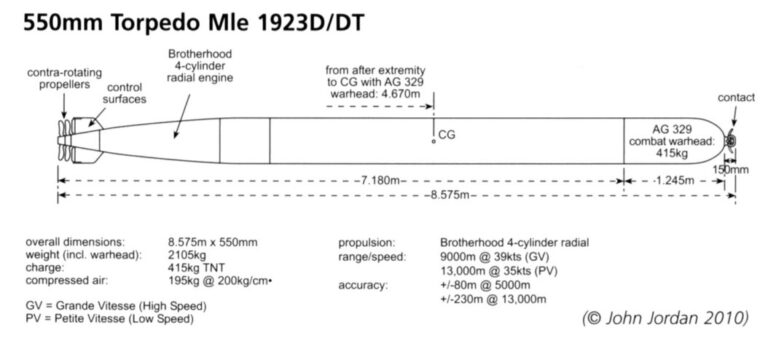

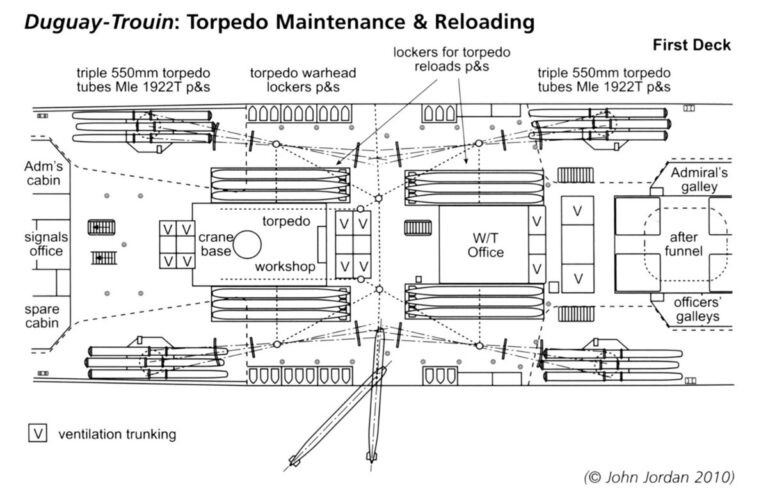

К моменту ввода в строй крейсера получили по четыре трёхтрубных 550-мм торпедных аппарата типа 1922Т. Их установка на крейсера имела определенную особенность, как пишет С.Патянин: «… в силу своей конструкции… »: левобортные были направлены в сторону кормы, правобортные – в нос.

Торпедные аппараты использовали торпеды типа 1923D, которые имели вес 2 068 кг и несли 310 кг TNT. Дальность хода таких торпед составляла 6 000 м при скорости 43 узла, 14 000 м при скорости 35 узлов и 20 000 м при скорости 29 узлов (по данным Дж.Кэмбелла). Видимо, понимая значение внезапного мощного торпедного удара, из 24 торпед, которые составляли боекомплект крейсера, 12 хранились непосредственно в аппаратах, а ещё 12 – в 4-х специальных контейнерах на верхней палубе. Как видим, вопросы быстрой перезарядки беспокоили не только японских моряков, которые разработали для своих кораблей целую систему быстрой перезарядки и контейнера для хранения торпед.

Для справки: Согласно дополнения нашего читателя такое странное «разнонаправленное» размещение торпедных аппаратов на борту легкого крейсера может быть обусловлено опять же вопросами экономии. По мнению французов, проще и дешевле было выпускать унифицированные торпедные аппараты, без разделения на какой борт их будут устанавливать — что и повлекло за собой разную «ориентацию» их при монтаже. Надо отметить — довольно практично!

Однако такое размещение представляло серьезную опасность для самого корабля-носителя, не зря американцы совсем убрали торпедное оружие со своих кораблей, но французы, видимо, мыслили иначе. В любом случае французы не испытали на себе, что такое взрыв торпед на борту крейсера, и даже имели возможность применить свое торпедное вооружение: в бою при Ко-Чанге крейсер «Ламотт-Пике» использовал шесть торпед против кораблей противника, но безрезультатно (хотя официальные историки приписывают ему одно торпедное попадание).

Управление огнём главного калибра новых французских крейсеров было на уровне «достижений» Великой войны – главный командно-дальномерный пост (КДП) на треногой фок-мачте высотой 26 метров над ватерлинией. КДП комплектовался 4-метровым дальномером совмещающего типа и 3-метровым стереоскопическим дальномером «Цейса», в качестве резервных имелось ещё три поста с 4-метровыми дальномерами (один на боевой рубке и два по бортам в районе спардека), причём практически не защищённые.

Первая РЛС обнаружения надводных целей (типа SF-1) была установлена на крейсера только в феврале 1944 года, а РЛС обнаружения воздушных целей (типа SA-2) только в ходе послевоенной модернизации 1945-1947 годов.

Итак, подведем итоги.

Французские лёгкие крейсера типа «Дюге Труэн», несмотря на рациональное размещение орудий главного калибра, получили на вооружение новые, но не самые совершенные 155-мм орудия, обладавшие низкой скорострельностью, что резко уменьшило боевые возможности новых крейсеров. И в следующих статьях нам представится случай убедиться в том, что эти, по сути, новаторские корабли оказались недовооружёнными и слабозащищёнными на фоне своих «одноклассников».