Танк-невидимка. ИС.

Вряд ли кто-то слышал об этом неизвестном широкой публике танке. В интернете недавно появились отрывочные данные и фото, со ссылкой на рассекреченные архивы КГБ. Секретность, связанная с этим танком, была столь высока, что в воспоминаниях фронтовиков он или напрочь отсутствовал, или обрастал немыслимыми легендами, как в случае с Белым Тигром.

Так что же из себя представлял этот невидимый танк? Собственно, это не был танк. Или даже не только танк.

История его началась ещё в 1918 году.

Хронология работ над самоходными артсистемами в Советской России ведет отсчет с осени 1918 года, с начала деятельности комиссии по систематизации опыта мировой войны. Необходимо отметить, что большевистское руководство проявило изрядную компетентность в разработке «артиллерийской политики» и немалые способности в ее проведении в условиях разрухи, анархии и саботажа. 17 декабря 1918 года в составе Арткома ГАУ формируется Комиссия особых артиллерийских опытов (КОСАРТОП) – первый советский научный центр по разработке вопросов развития артвооружения. В 1920 году на уровне инспектора артиллерии была рассмотрена, в частности, проблема орудий ближней поддержки пехоты, которых Красная Армия не имела. Решение об их создании приняли на основе работы артсекций Комиссии по программе военной промышленности, проделанной в 1921–1922 годах. Отработку тактических требований провел Артком ГАУ совместно с представителями Генштаба, и в январе 1923 года военное командование одобрило разработку самоходных батальонных 45-мм пушки и 60-мм гаубицы. В том же году инженер КОСАРТОПа Н. В. Каратеев представил проект своеобразного артсамохода предельно малых габаритов, этакого «мотоблока», управляя которым водитель шествовал за машиной, подобно землепашцу за плугом. Его ничтожный вес (500 кг) предполагалось получить за счет широкого использования дюралюминия, высококачественной стали, бесшумных резиновых гусениц. 10-сильный оппозитный мотор сообщал скорость, достаточную для сопровождаемой пехоты (до 5 км/ч). Проект дорабатывало специальное «самоходное КБ», сформированное в 1922 году на петроградском государственном механическом артзаводе «Красный арсенал». По утверждению ряда источников, первые в мире батальонные артсамоходы изготовили в 1925–1927 годах.

В 1923 году КБ приступило к проектированию оригинальной полевой артустановки «Арсеналец А. П.». Она несла 76-мм пушку с круговым обстрелом при углах возвышения до 85°.

Масштабы моторизации и механизации, планируемые в СССР в конце 20-х годов, возможно объяснить только в контексте политической установки на победу мировой пролетарской революции. Подобная сверхзадача требовала соответствующих суперсредств и способа их использования, каковым и явилась теория глубокой наступательной операции. Ее ключевым звеном были мотомеханизированные войска, способные во взаимодействии с другими родами войск проломить неприятельскую оборону и стремительно развить удар на большую глубину, с полной парализацией противника. Разумеется, без эффективного артиллерийского обеспечения каждой фазы операции достигнуть столь решительной цели были невозможно. В итоге работы в области самоходной артиллерии в СССР постепенно приобрели беспрецедентный размах.

В 1925 году при Арткоме ГАУ сформировали специальную Комиссию по механизации и тракторизации армии (КОМЕТА). К работе привлекли конструкторские силы заводов Орудийно-арсенального треста (ОАТ). Создали проектные бюро, ориентированные на самоходную артиллерию при заводах «Большевик», «Красный путиловец», «Маштяжарт» и заводе № 8.

В 1925 году «Маштяжарт» изготовил образец самоходной установки 76-мм зенитной пушки образца 1915 года на базе гусеничного трактора. Каратеев разрабатывает 76-мм полковую самоходную пушку на специальной базе. Три машины якобы были построены. Появились надежды на получение танковых баз нескольких типов, в первую очередь легкого танка МС-1. Его опытный образец планировался к августу 1925 года. Параллельно с отработкой проекта танкового бюро ГУВП должно было при содействии Арткома сконструировать на его базе танк сопровождения под 76-мм полковую пушку.

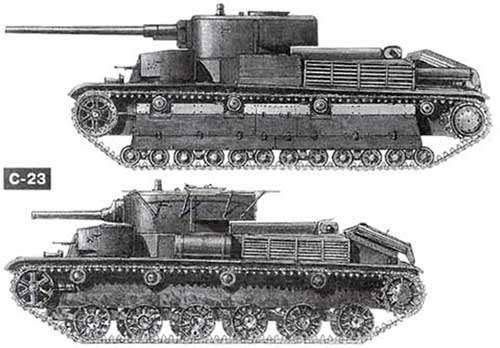

Танк МС-1 рассматривался как массовый танк РККА ближайшего будущего, и в декабре 1927 года его шасси принимается базовым при разработке в рамках «Основных технических требований по системе вооружения» для самоходных частично бронированных: 7,5-тонной пушечной установки; зенитной счетверенной 7,62-мм пулеметной установки; 8-тонной зенитной 37-мм спаренной установки. О двух последних сведений не имеется; что касается первой, то проект размещения качающейся части полковой пушки образца 1927 года на шасси МС-1, выполненный Научно-исследовательским бюро АНИИ (до 1927 года КОСАРТОП), был очевидным суррогатом (впрочем, как и аналогичная разработка завода «Красный путиловец»; кстати, здесь одновременно спроектировали колесный «истребитель танков»). Однако МС-1 быстро утратил актуальность. В 1929 году завод «Большевик» разработал 9-тонный танк Т-19. Теперь уже его шасси принимается в качестве базового для самоходной артиллерии. По состоянию опытных работ на 11.08.1930 года на Т-19 проектировали самоходные: 76-мм пушку для механизированных частей; спаренную 37-мм зенитную установку; зенитную счетверенную 7,62-мм пулеметную установку. Тему вскоре свернули — УММ КА ориентировало танкостроение на освоение приобретенной за рубежом техники. К выпуску на Сталинградском тракторном готовили пехотный Т-26 с объемом производства 13 800 машин в год! Реальность внесла свои коррективы: пуск CT3 срывался, заказ передали заводу «Большевик» (его танковые цехи вскоре выделили в самостоятельный завод №174 имени Ворошилова), где за 10 лет собрали около 12 тыс. машин. Т-26 – «рабочая лошадка» РККА – стал основной базовой машиной самоходной артиллерии.

В 1931 году РВС СССР принимает постановление по опытной системе БТВ в части артсамоходов, согласно которой требовалось разработать для механизированных соединений самоходные: 76-мм пушку сопровождения на шасси Т-26 (подготовка и поддержка танковой атаки, средство ПТО); 122-мм гаубицу на базе среднего танка (подготовка и поддержка танковых атак, борьба с танками и артиллерией); 45-мм противотанковую установку на Т-26 (средство ПТО, сопровождение танковой атаки); 37-мм зенитную установку на Т-26 (прикрытие мехчастей в бою и на марше); счетверенную пулеметную установку на автошасси; 76-мм пушку ДРП на Т-27 (подготовка и поддержка танковой атаки, обеспечение разведчастей, средство ПТО).

В качестве самохода второго эшелона (сопровождение и поддержка атаки танков, сопровождение пехоты) принималась 76-мм установка на тракторе «Коммунар» (или «Сталинец»).

Первой попыткой установить 76-мм орудие на Т-26, воплощенной в металл, явилась 8-тонная СУ-1 закрытого типа, разработанная в 1932 году на заводах «Большевик» и «Красный путиловец» и существовавшая в единичном экземпляре. Думается, причиной отказа от запуска машины в серию была нехватка шасси. Планируемые объемы производства были сорваны, а основная задача – форсированное развертывание танковых частей – не допускала передачи баз под нужды самоходчиков. Иначе трудно объяснить появление в том же году малой серии колесного аналога СУ-12 на трехосном шасси. Невозможно представить, что, проектируя СУ-12, заведомо не знали об издержках конечного результата. Сопровождение и поддержка мехчастей для нее были непосильны. Проходимость на пересеченной местности и слабых грунтах низкая, защита минимальная, прислуга практически открыта, но машину приняли к серийному производству.

Проектирование под новую систему двух зенитных самоходов на шасси Т-26 и Т-28 велось в КБ Артакадемии. Ни одна разработка не была воплощена в металл. В итоге войска получили 76-мм зенитные автопушки с орудиями образца 1915/28 года и 1931 года на шасси грузовиков ЯГ-6 и ЯГ-10 соответственно. Не вышла из проектной стадии и разработанная в Артакадемии 152-мм самоходная мортира на шасси Т-28.

В декабре 1931 года УММ КА утвердило техзадание на малый артсамоход СУ-3 — установку 76-мм ДРП на Т-27. В 1933 году машина прошла войсковые испытания, но ее серийный выпуск исключался: имелись изъяны в конструкции орудия. Тогда же завод «Большевик» изготовил на доработанном шасси Т-27 два варианта противотанковой установки 37-мм пушки Гочкиса с транспортировкой боекомплекта на специальной прицепке (см. «М-К» № 9’91). 5 августа 1933 года РВС СССР утвердил «Систему артвооружения PКKA на вторую пятилетку». В рамках этой программы в 1934 году был разработан батальонный 45-мм универсальный пушечный самоход на шасси Т-27. Сведений о планировавшейся разработке полкового самохода на шасси Т-26 под 76-мм пушку и 152-мм мортиру нет. Установку КТ-27 с 76-мм полковой пушкой образца 1927 года «Красный путиловец» выполнил на шасси Т-27 в том же году. По аналогии с 45-мм установкой прикрытое щитом орудие устанавливалось на специальном станке в кормовой части базы, но при стрельбе откидывалось два сошника упора. Транспортировку прислуги и боеприпасов осуществлял специальный патроновоз на шасси Т-27. Три опытных экземпляра КТ-27 были изготовлены в 1935 году. Возможность отрыва орудия от прислуги и боеприпасов стала основной причиной отрицательного заключения по этому объекту.

В 1933 году завод № 185 приступил к проектированию на базе Т-26 артиллерийского танка АТ-1 с 76-мм танковой пушкой ПС-3 для сопровождения танков дальней поддержки пехоты (ДПП) и танковых групп дальнего действия (ДД) при прорыве последних через оборону противника. Этот самоход закрытого типа имел боевую рубку с верхним поясом в виде откидных щитов, что улучшало обзор поля боя и условия работы прислуги при поддержке атаки из второго эшелона. Документация была готова в 1935 году; но работы над АТ-1 прекратили в пользу танков БТ-7А.

В качестве средства подвижной ПТО в 1935 году на базе Т-37 создается опытный образец неплавающей низкосилуэтной СУ-37 с 45-мм пушкой в лобовом листе. Затем разрабатываются варианты неплавающей самоходной 45-мм пушки на шасси Т-38. Один из них – СУ-45 – был изготовлен и показал низкие тягово-динамические качества и недостаточную подвижность.

К числу легких орудий сопровождения для обеспечения разведотрядов и действий стратегической конницы относилась установка 76-мм ДРП на Т-37, отличавшаяся автоматическим механизмом перезаряжания. Существовал также колесный образец 76-мм ДРП на шасси ГАЗ-ТК. В связи с прекращением работ над пушками ДРП работы по этим объектам были остановлены.

В качестве средства ПВО общевойсковых, механизированных и кавалерийских соединений проектировали самоходы под 76-мм зенитную пушку на удлиненном шасси Т-26 (СУ-6) и Т-28 (СУ-8). Один экземпляр СУ-6 был изготовлен заводом №185 в 1935 году, годом раньше АНИМИ завершил проект размещения на танке Т-28 45-мм зенитной пушки 21К, предусматривавший переделку лобовой части стандартной башни. К производству разработка принята не была. В 1937 году на шасси Т-26 изготовили опытный самоход с 37-мм зенитной автоматической пушкой образца 1937 года.

Высокий темп боевых действий, развиваемый подвижными войсками, был недоступен буксируемой артиллерии большой и особой мощности. В этой связи планировалось создание самоходной артиллерии РГК. В 1934 году «Красный путиловец» завершил разработку на шасси Т-28 орудийного комплекса Л-5 в двух вариантах: система Д (125-мм самоходная пушка) и система Е (203-мм гаубица). Для разгрузки ходовой части при стрельбе применялись особые дополнительные опоры. По расчетам, установка могла перемещаться со скоростью до 36,6 км/ч.

17 сентября 1931 г. Спецмаштресту было дано задание разработать средства механизации артиллерии большой и особой мощности. В частности, предлагалось до 1 мая 1932 г. представить Артуправлению проекты шасси «самоходного корпусного триплекса», состоящего из 107-мм пушки обр. 1910/30 гг., 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг. и 203-мм мортиры обр. 1930 г., а также «триплекса Тяжелой Артиллерии Особого Назначения (ТАОН)», вооруженного 152-мм (или 1 30-мм) пушкой, 203-мм гаубицей обр. 1929/31 гг. и 305-мм мортирой.

Эскизные проекты были рассмотрены в июле 1932 г. и в целом одобрены. Для «корпусного триплекса» решили использовать удлиненное шасси среднего танка Т-24, а для «триплекса ТАОН» – специальное шасси, включающее узлы создававшегося в то время тяжелого танка. Но изготовление «корпусного триплекса» было отложено на два года, а для «триплекса ТАОН» не нашлось вооружения, так как ни 152-мм пушки большой мощности, ни 305-мм мортиры еще не было. На проработку был подан лишь гаубичный вариант «триплекса», вооруженного 203-мм орудием Б-4.

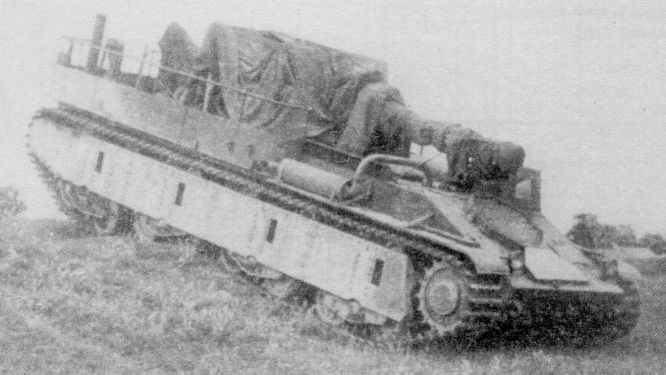

В 1933 г. на опытном заводе Спецмаштреста под руководством П. И. Сячинтова началось проектирование и изготовление самоходной установки для «триплекса ТАОН» (вскоре получившего индекс СУ-14) по схеме, предложенной Военной академией моторизации и механизации. Первое шасси было готово в мае 1934 г., но из-за поломок трансмиссии, которую заимствовали от среднего танка Т-28, его доводка продлилась до конца июля 1934 г.

В ходе заводской обкатки на шасси установили ствол орудия Б-4 «малой мощности», с которым оно и отправилось на Научно-испытательный артиллерийский полигон (НИАП) для проведения стрельб. Но во время доставки шасси было испорчено: треснуло несколько траков, возникли шумы в коробке передач, перегревался двигатель, и поэтому испытательный пробег на 250 км отменили. Стрельбы же прошли довольно гладко, хотя при выстрелах машина сильно раскачивалась и находиться на ее палубе (рабочая площадка САУ называлась именно так) было возможно, только крепко держась за поручни. Чрезмерно низкой оказалась скорострельность, так как тяжелые снаряды приходилось поднимать на палубу при помощи неудобных кранов-лебедок; ненадежной была и конструкция сдвижного пола-люка, который в ходе испытаний сломался.

После исправления поломок САУ вновь прибыла на полигон. Теперь она имела усиленные гусеничные траки и улучшенную систему охлаждения. Ствол орудия малой мощности был заменен на ствол большой мощности с лейнером. На этот раз испытания начались с обкатки. Но на тридцать четвертом километре сломалась коробка перемены передач. Во время испытаний выстрелы производили не только вдоль направления движения под большим углом возвышения, но и горизонтально, при крайних углах наведения, даже при поднятых сошниках.

По результатам испытаний был составлен длинный перечень необходимых доработок СУ-14, который перечеркивал возможность принятия ее на вооружение в первоначальном виде, и 31 января 1935 г. Опытный завод Спецмаштреста получил задание на капитальную модернизацию СУ-14. Но модернизация, проведенная в феврале-марте, была половинчатой, так как коснулась лишь ходовой части и моторо-трансмиссионной группы (в доработанном варианте СУ-14 были применены КПП и главный фрикцион от танка Т-35), почти не затронув ее боевой части.

С 5 апреля по 24 августа 1935 г. во время заводских испытаний модернизированный образец СУ-14 преодолел более 500 км в различных условиях, продемонстрировав неплохие ходовые качества. Однако вновь отмечались многочисленные недостатки. В частности, выяснилось, что через шаровые амбразуры, предназначенные для пулеметов ДТ, вести огонь невозможно, так же как невозможно быстро воспользоваться возимым боекомплектом (8 выстрелов), который находился под съемными крышками палубы, блокированными в походном положении телом орудия.

Используя опыт, полученный при работе над СУ-14, конструкторский отдел Опытного завода разработал чертежи для постройки эталонного образца самоходной установки СУ-14-1, который был изготовлен в начале 1936 г. Он имел улучшенную конструкцию КПП, главного фрикциона, тормозов и бортовых передач (ряд агрегатов заимствовались от танка Т-35); в стороны от кабины водителя были вынесены выхлопные трубы, усовершенствованы опорные сошники. Машина получила форсированный до 680 л.с. двигатель М-17-1Т, который позволял «триплексу» массой 48 т развивать скорость до 31,5 км/ч. В ходовой части применили более толстые листы коренной рессоры и отказались от механизма выключения подвески на время стрельбы. Этот образец СУ-14-1 испытывался пробегом с апреля по сентябрь 1936 г. (пройдено около 800 км), а с 28 апреля по 29 ноября 1936 г. — многократной стрельбой на НИАПе.

В конце ноября 1936 г. для испытания пушечного варианта «триплекса» с Уралмашзавода и завода «Баррикады» были доставлены 152мм длинноствольные орудия У-30 и БР-2. Перевооружение состоялось в конце 1936 г., а испытания машин, оснащенных пушками, состоялись в феврале 1937 г. и закончились успешно. Планом на 1937 г. предусматривалось изготовление установочной серии из пяти машин СУ-14-Бр2 (со 152-мм орудием Бр-2), а с 1938 г. предполагалось наладить их серийный выпуск. К лету 1939 г. предусматривалось создание 280-мм самоходной мортиры СУ-14-Бр5, но о гаубичном варианте СУ-14-Б4 не вспоминали, так как создатель гаубицы Б-4 Магдесиев, начальник КБ завода «Большевик», сломался на допросах и сознался в своей вредительской деятельности. Правда, вскоре был арестован и руководитель работ по СУ-14 П. И. Сячинтов, и с этой интересной боевой машиной случилось то же, что и с орудием Б-4. Все работы по подготовке серийного производства САУ были остановлены, а два готовых образца были переданы на хранение военному складу №37 в Москве.

Вспомнили о них в декабре 1939 г. при штурме «линии Маннергейма». Красная Армия, столкнувшись с мощными современными укреплениями, остро ощутила потребность в бронированных артиллерийских установках крупных калибров. Постановлением Комитета Обороны СССР от 17 января 1940 г. «О спецзаданиях для нужд Действующей армии» заводу №185 имени С. М. Кирова (бывшему Опытному заводу Спецмаштреста) поручалось «отремонтировать и экранировать броневыми листами две СУ-14». Предполагалось, что экранированные самоходки смогут свободно подходить к финским дотам на 1,5–2 км и расстреливать их прямой наводкой.

В конце января 1940 г. машины прибыли из Москвы на завод, но работа затянулась — броневые листы с Ижорского завода начали поступать только в конце февраля. Экранировка машин была завершена лишь к 20 марта, когда боевые действия уже закончились. Самоходки, получившие дополнительную броню толщиной 30-50 мм, стали весить 64 т. 27 марта машины прошли обкатку на маршруте протяженностью в 26 км. Отмечалось, что «на 3-4 передаче скорость не превышает 20-22 км/ч., при движении по целине двигатель работает напряженно, развороты происходят тяжело». Из-за сильной перегрузки на опытном образце СУ-14 резиновые бандажи опорных катков заменили металлическими.

В апреле 1940 СУ-14 и СУ-14-1 проходили испытания на НИАПе, а в июле в составе группы танков капитана П. Ф. Лебедева – в Киевском Особом военном округе. В сентябре 1940 г. обе машины передали на хранение НИБТПолигону. Осенью 1941 г., во время обороны Москвы, обе СУ-14, вместе с еще одной опытной САУ Т-100-Y в составе «Отдельного тяжелого дивизиона особого назначения» использовались в районе ст. Кубинка для стрельбы с закрытых позиций по наступавшим немецким войскам.

До сегодняшнего дня в Кубинке сохранилась бронированная СУ-14-1, вооруженная 152-мм пушкой Бр-2, а СУ-14 в 60-е годы была пущена в металлолом…

Так гласит официальная версия. На самом же деле удачные образцы военной техники засекречивались и по ним продолжалась опытно-конструкторская работа, а в иных случаях и мелкосерийное производство для войсковых испытаний, в том числе и в условиях реальных военных действий. КБ завода «Красный путиловец» представило к испытаниям на складе №60 другую разработку: СУ-2. Она представляла собой 76-мм полевую пушку образца 1902 года на усиленном шасси трактора «Коммунар 3-90». Комиссия УММ КА признала систему пригодной после доработки к принятию на вооружение дивизионной артиллерии, а также рекомендовала исследовать возможность создания подобной установки под 122-мм гаубицу и зенитную пушку. Представленная на НИАП «доработанная» СУ-2 оказалась непомерно утяжеленной. В 1932 году на той же базе КБ изготовило установку 76-мм зенитной пушки образца 1915/28 года. 12 машин передали на войсковые испытания, но к этому времени основным зенитным орудием стала 76-мм пушка образца 1931 года.

Для мехсоединений и стратегической конницы КБ завода №185 разработало в 1934 году единый «малый триплекс» СУ-5, включавший универсальный лафет на шасси Т-26 и устанавливаемые на нем взаимозаменяемые дивизионные: 76-мм пушку образца 1902/30 года (СУ-5-1); 122-мм гаубицу образца 1910/30 года (СУ-5-2); 152-мм мортиру образца 1931 года (СУ-5-3). Бронирование — частичное. Возимый боекомплект был ограничен, поэтому комплекс дополнялся специальным бронированным патроновозом на том же шасси. Полигонные испытания дали положительные результаты. Изготовленные 15 машин передали в войска.

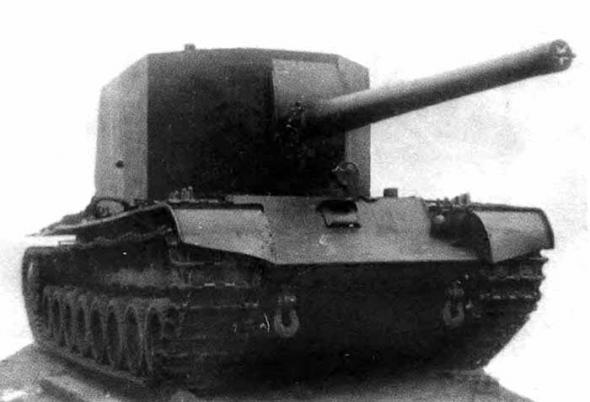

Для мехвойск КБ ВОАО спроектировало в 1933 году самоход А-39 на шасси Т-26 с 76-мм пушкой во вращающейся башне специальной конструкции. Проект отклонили. Одновременно «Красный путиловец» разработал унифицированную башню с 76-мм универсальной полковой пушкой для легких танков, которые получили индекс П-БТ и П-Т26. Разработка не была реализована по причине недоработок в конструкции орудия. В конечном счете к установке 76-мм пушки была приспособлена стандартная башня. Так появились и начали поступать в войска артиллерийские танки: Т-26-4 и БТ-7А.

Так и история с Бр-14-1 и Т-100-Y имела продолжение. Дело в том что мощность артсистем значительно превышало возможности шасси. Ладно если увод отдачей от цели и проблемы с транспортировкой 64 тонн самоходки, так ещё и поломки перегруженного шасси грозили потерей самоходки и, того хуже, захватом потенциальным противником. Установкой А-19 эти проблемы были частично решены. Вес за счёт более лёгкого ствола, более компактной боевой рубки, более тонкой, но по предположению цементированной, лобовой брони, сниженного веса боезапаса удалось снизить до 51 тонны.

Поскольку потребность в мощных самоходных артсистемах была очень высокой, было выпущено несколько десятков самоходок и из них в условиях строжайшей секретности сформировали особую бригаду, замаскированную под инженерные части. Поэтому вопреки распространенному мнению ИС означало не Иосиф Сталин, а очень просто инженерный специальный. Для пущей секретности часть самоходок продолжали называть Т-35ИС. Так что всё выглядело как обычные части обеспечения, где танки служили платформами и тягачами. Бригада имела в своём распоряжении несколько ИТ-28 (инженерный танк-мостоукладчик), так как обычные мосты не выдерживали веса самоходок. Машина создавалась в период с 1936 по 1940 годы. В металле ИТ-28 увидел свет весной 1940 на шасси танка Т-28Э.

С танка демонтировали башни и подбашенную коробку. Вместо этого установили восьмигранную рубку. На ней смонтировали двухколейный мост с рычагами наводки и мостовым приводом длиной 13,3 и шириной 3,5 м. Конструкция позволяла навести мост в течение: по горизонтали и по вертикали до 3 мин, приведение моста в транспортное положение – до 5 минут. Ширина препятствия, которое он позволял перекрыть, 12,5 м. Грузоподъёмность, показанная мостом, составила 50 тонн. ИТ-28 вооружался двумя пулемётами ДТ.

На серийный Т-28 монтировался катковый колейный минный трал, так называемого «нажимного» действия. Он монтировался на серийный танк в течение 1 часа 40 минут. Габариты танка с навешенным тралом составляли: 8160×3216 мм. масса навесного трала – 2110 кг.

По результатам испытаний была поставлена задача довести живучесть кареток до 12-15 подрывов. Как вариант, в продолжение темы, был создан бойковый (ТР-28) минный трал, испытанный летом 1940 года. Он позволял разминировать проход шириной 3500 мм. Перед танком крепился барабан с размещёнными на нём отрезками тросов, концы которых утяжелялись грузиками. Вращаясь тросы с грузами били по земле и мины детонировали.

Танк-электротральщик на базе Т-28. Вместо главной артиллерийской башни монтировался генератор в бронированной рубке с комплектом дополнительного оборудования. Перед танком создавалось ЭМ поле УВЧ (ультравысокой частоты), которое инициировало подрыв мин с электродетонаторами.

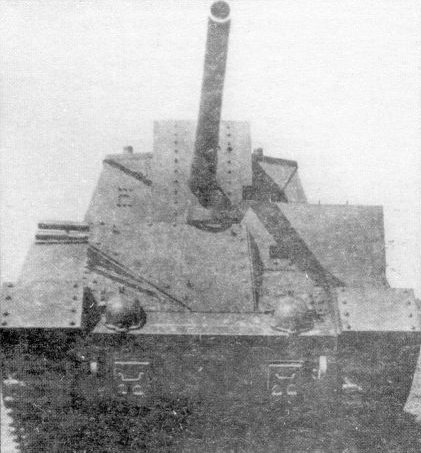

Интересно, что боевой охраной всего этого хозяйства служили тоже якобы опытные, но на самом деле мелкосерийные танки Т-28ИС, тоже сохранившие ради секретности классическое название, но по сути новые мощные танки, призванные продублировать возможную неудачу с новыми дизельными танками.

Экранирование танка этой серии цементированной бронёй проводилось с учётом опыта вооружённого конфликта с Финляндией.

Пушка танковая Ф-30 калибра 85 мм — также разработка ОКБ-92 (главный конструктор В.Г. Грабин). А теперь позволю себе еще несколько цитат из Грабина:

«Мы не могли удовлетвориться тем, что в КВ стояла хоть и наша Ф-32, но для тяжёлого танка недостаточно мощная пушка. Мы считали (и писали в своё время об этом в Генштаб), что тяжёлый танк надо вооружить как минимум 85-мм пушкой мощностью 300 тонна-метров, а в перспективе должен быть предусмотрен переход на калибр 107 мм с мощностью в 450 тонна-метров и далее на 122 мм. И хотя ни от ГАУ, ни от АБТУ мы не получили приглашения к этой работе… это нас не смутило.

Наши верные союзники Горохов и Соркин горячо одобрили наше решение заняться 85-мм пушкой для среднего танка и обещали свою поддержку.

И хотя все знали, что не для лёгкого БТ-7, а для среднего танка создаётся наше орудие, длина ствола многих смутила. Заколебался и Василий Иванович Горохов. Он решил съездить в Москву и заручиться хотя бы небольшой поддержкой в АБТУ. Новости, которые он привёз, были неутешительными: АБТУ ни за что не допустит длинную пушку для любого типа танков. Причина? Да всё та же: вдруг танк зачерпнёт дулом землю!..

На помощь нам пришёл …. военный инженер того же АБТУ коллега Горохова П. К. Ворошилов. Горохов и Ворошилов действовали очень оперативно – через несколько дней Т-28 уже стоял на заводском дворе. В соответствии с габаритами боевого отделения Т-28 мы разработали ТТТ на пушку Ф-39 и передали их сектору Муравьёва для проведения конструктивно-технологической компоновки и подготовке к валовому производству. Опыт создания по типовому проекту…. Ф-34 очень помогли нам при работе над Ф-39 и освоении нового изделия в валовом производстве.

Весной 1940 года, в период изготовления опытного образца Ф-39, группа наших конструкторов посетила КБ танкистов. Согласовав чертежи пушки и боевого отделения танка, наша группа вернулась на завод, воодушевлённая успехом поездки. Сборка и отладка опытного образца и подготовка к его валовому производству двинулись после этого удвоенными темпами.

Через три с половиной месяца после начала работы опытный образец 85-мм пушки Ф-39 уже стоял в танке Т-28. Мощная пушка резко улучшила и так достаточно высокие характеристики танка. Заводские и полигонные испытания прошли очень успешно и были закончены в две недели. Опытный образец танка тотчас отправили на танковый завод.»

Тип двигателя – V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный карбюраторный жидкостного охлаждения М-17ФЛ. Мощность двигателя 680 л. с. при 1745 об./мин. Имел трансмиссию (гидромеханическую), позволившую довести скорость движения танка до 65 км/час.

Имел оборудование для преодоления водных преград по дну на глубинах до 4,5 м. Экипаж танка оснащался лёгкими водолазными аппаратами.

Танк получился очень дорогим, поэтому ограничились малой серией и переделкой пришедших на капремонт. Абсолютно все пошли в обстановке строгой секретности в особую бригаду, ставшей таким образом полигоном для обкатки опытной и секретной бронетехники.

Бригада состояла из опытных артиллеристов и охранялась войсками НКВД. И фактически находилась в распоряжении РВГК, наряду с артиллерией большой мощности. Поэтому первые дни войны бригада встретила далеко от линии фронта. Первое боевое применение бригада только после известного приказа № 270 Ставки Верховного Главнокомандования СССР от 16 августа 1941 года «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», подписанный Иосифом Сталиным, определял, при каких условиях военнослужащие Красной Армии считаются дезертирами. Согласно этому приказу, каждый красноармеец был обязан сражаться до последней возможности, даже если войсковое соединение было окружено силами противника; запрещалось сдаваться в плен врагу. Нарушители могли быть расстреляны на месте; при этом они признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту и лишались всех государственных пособий и поддержки.

То есть когда дело запахло керосином, и остановить танки врага надо было, во что это бы ни стало. Именно в августе, тайно выдвинувшаяся ночью в направлении, указанном разведкой бригады, тщательно замаскированная, нанесла первый и сокрушительный удар по вражеским танковым войскам вермахта. С расстояния нескольких километров прямой наводкой опытные артиллеристы расстреляли и сожгли наступающие танки, бронетранспортёры и причём абсолютно безнаказанно. Враг так и не смог определить, кто и откуда ведёт огонь. А когда была предпринята разведка, то бригады и дух простыл.

Бывший командир 41-го танкового корпуса вермахта генерал Рейнгардт пишет:

«…с трёх сторон мы вели огонь по железным монстрам русских, но всё было тщетно… После долгого боя нам пришлось отступить, чтобы избежать полного разгрома. Русские гиганты подходили всё ближе и ближе. Один из них приблизился к нашему танку, безнадёжно увязшему в болотистом пруду . Без всякого колебания «чёрный монстр» проехался по танку и вдавил его гусеницами в грязь. В этот момент прибыла 150-мм гаубица… Артиллеристы открыли по нему огонь прямой наводкой и добились попадания — это было всё равно что молния ударила. Танк остановился … и вдруг кто-то из расчёта орудия истошно завопил: «Он опять поехал!» и действительно, танк ожил и начал приближаться к орудию. Ещё минута, и блестящие металлом гусеницы танка словно игрушку впечатали гаубицу в землю…»

Так как потери были велики и невосполнимы, а доклады выживших танкистов вермахта были полны истерики по поводу невидимого танка и паники от полной беспомощности перед невидимой силой., было решено идти в обход, что сильно замедлило продвижение на Москву.

Из «Воспоминаний солдата» генерал-полковника Гудериана:

«На 23 августа я был вызван в штаб группы армий «Центр» на совещание, в котором принимал участие начальник генерального штаба сухопутных войск. Он сообщил нам, что Гитлер решил наступать в первую очередь не на Ленинград и не на Москву, а на Украину и Крым. Для нас было очевидно, что начальник генерального штаба генерал-полковник Гальдер сам глубоко потрясен тем, что его план развития наступления на Москву потерпел крах. Мы долго совещались по вопросу о том, что можно было сделать, чтобы Гитлер все же изменил свое «окончательное решение». Мы все были глубоко уверены в том, что планируемое Гитлером наступление на Киев неизбежно приведет к зимней кампании со всеми ее трудностями, которую ОКХ хотело избежать, имея на это все основания. Я обратил внимание участников совещания на плохое состояние дорог и трудности в снабжении, с которыми встретятся танковые войска при наступлении на юг, и выразил сомнение в том, будет ли в состоянии материальная часть танковых частей выдержать эти новые испытания, а вслед за ними и зимнюю кампанию – наступление на Москву.»

В этих воспоминания Гудериан просто избегает простой истины: наступать при таких потерях в направлении Москвы просто невозможно. Резкий поворот на юг прикрыт неверными оправданиями и абсурдными целями. Возможно, Гитлер не мог признаться своим генералам, что недооценил могущество танковых сил СССР. В данном случае бригада была тем переломным моментом, задержавшим продвижение к Москве до зимы. Впрочем, не обошлось и без потерь в бригаде.

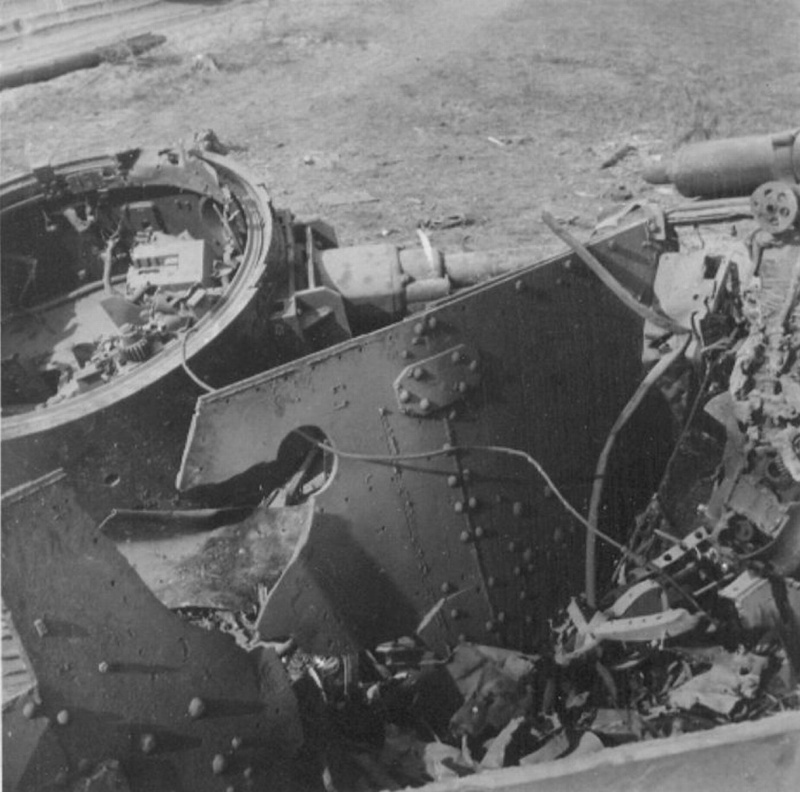

Был подбит, и впоследствии уничтожен прямым попаданием авиационной бомбы, Т-28ИС. Экипаж успел покинуть побитую машину, но не смог эвакуировать сгоревший танк, останки которого достались врагу.

Самому фюреру было доложено о советском чудо-танке, особенности которого легли в основу проекта танка «Тигр».

Следующим, но не менее заметным участием бригады были бои под Москвой. Осенью 1941 г., во время обороны Москвы, обе СУ-14, вместе с еще одной опытной САУ Т-100-Y в составе «Отдельного тяжелого дивизиона особого назначения» использовались в районе ст. Кубинка для стрельбы с закрытых позиций по наступавшим немецким войскам. Так официально прозвучало и осталось в истории участие бригады в обороне Москвы. Когда до столицы оставалось рукой подать, идеально замаскированные под местность самоходки и танки бригады, усиленные пополнением в виде Т-34-57, которые быстро «пропали» после выпуска с завода. Хотя в принципе они себя не оправдали. Снаряд 57-мм ни шёл ни в какое сравнение с 85-мм, и тем более 122-мм. Самоходка ИС просто, как в тире, расстреливала с расстояния 2-3 километра любые цели противника, одним снарядом уничтожая танк, блиндаж и т.д. Солдаты вермахта, да и наши передавали из уст, легенду о невидимом танке, которому любая цель нипочём, а сам неуязвим, невидим и появляется внезапно, как летучий голландец.

Из воспоминаний Гельмута Клаусмана:

Мне повезло, что русские танки я почти не встречал. На нашем участке фронта их было мало. А вообще у нас, пехотинцев, всегда была танкобоязнь перед русскими танками. Это понятно. Ведь мы перед бронированными чудовищами были почти всегда безоружны. И если не было артиллерии сзади, то танки делали с нами, что хотели.

Топтание на холоде, вследствие этого появления невидимых танков, и героизм наших солдат, подкреплённые сибирским пополнением, привело к разгрому немецких войск под Москвой.

Однако Иосиф Виссарионович не спешил отдавать приказ о массовом производстве, справедливо полагая, что лучше иметь козырь в рукаве, чем бездарно спалить нужную технику, где попало. Что он неоднократно наблюдал, меняя и тасуя военачальников. Да и цена мелкосерийных чудо-танков зашкаливала за миллионы.

Поэтому когда гитлеровские войска рванули к Грозному, бригада незримо портила психику немецких танкистов, которые стали бояться любого шевеления в кустах на горизонте и в итоге оказывались двигаться без поддержки артиллерии и авиации, что и вовсе замедлило движение, но не снизило потери.

Плюнув на нефть, а скорее не имея козыря в руке, Гитлер бросил всё на Сталинград. И там бригада дала о себе знать, намертво заперев Паулюса, не давая Манштейну возможности танкового маневра. После этого осталось немецким генералам только ждать новых танков «Тигр» и «Пантера».

Зря ждали, как показала битва при Курской дуге. Поначалу, весело расстреливая Т-70 и Т-34 с любой дистанции, немецкие танкисты рванули вперёд. Но нарвавшись, на вкопанную и замаскированную от нападений с воздуха бригаду, выяснили, что новые танки отличаются от старых только тем, что после встречи с бригадой самоходок некоторые можно починить.

Дневник немецкого танкиста. Йоахим Шолль командовал танком Panzer VI Tiger под номером «232» в составе 2-ой роты 102-го танкового батальона SS «Das Reich»:

«19 июля 1943 г.

Это сражение складывается не слишком удачно для нас. Прошли слухи, что русские войск здесь гораздо больше, чем ожидалось. Я слышал, что армейские танковые батальоны Тигров, ведущие боевые действия далеко впереди, уже несут большие потери. Это настораживает и пугает…»

Пока фрицы чинили «Пантеры», были выпущены КВ-85, СУ-85 стоимостью 169 000 руб., ИСУ-122, ИС-1, Т-34-85 и ИС-2 – 230 000 рублей.

А бригаду самоходок из-за сильной изношенности, да и секретность стала ни к чему, расформировали, а танки переплавили, оставив редкие экземпляры для музея, да и легенду про невидимый танк.

Остались и шкурки в видеоиграх, ну хоть так, и всё равно, память!