Стрелковое оружие Византийской империи в начале XX века, Phoenix Purpura (old)

Слова коллег заставили меня конкретнее задуматься о стрелковом оружии Византийской империи. Первоначально речь шла лишь о пулеметах, устанавливаемых в бронеавтомобилях, но стоило мне углубиться в эту тему, как стало понятно — пора делать полный букет огнестрельного оружия. Если не сейчас, то потом, но почему не сейчас? Так что, поехали! И да, в огнестреле я совсем не спец, потому возможно будут встречаться бредовые моменты.

Вступление

Развитию армии Византийской империи после ее поражения в Кавказской войне стала присуща такая черта, как периодичность — периоды бурной модернизации и роста сменялись десятилетиями застоя. Так случилось после самой Кавказской войны — до начала 70-х годов Византийская Императорская армия почти не менялась, зато после поражения Франции во франко-прусской войне она резко изменилась организационно, структурно и технически. Это обеспечило ей победу в Восточной войне, но после нее вновь настал период затишья. И если организационно проводились какие-то реформы, то в плане технического оснащения Византийская армия начала отставать от своих соседей. Причиной тому был недостаток финансирования — деньги тратились на развитие государства и военно-морского флота, который числился одним из самых мощных в Средиземноморье по численности, и в мире — по качеству самих кораблей. Наиболее болезненно застой конца XIX века сказался на техническом оснащении — артиллерии и огнестрельном оружии.

Первые изменения начались уже в последнее десятилетие века вместе с изобретением бездымного пороха. Все передовые страны мира вооружались новейшими магазинными внтовками умеренных калибров, в то время как Византийская пехота и кавалерия оснащалась старыми однозарядными винтовками и револьверами под патрон с дымным порохом. В результате значимым стал 1894 год — был разработан новый патрон под бездымный порох, и сразу после этого началась разработка новых видов стрелкового оружия и артиллерии. Финансирование армии значительно увеличили. В результате период с 1895 по 1920 стал временем бурного развития Византийской армии, во время которого ей пришлось сражаться в трех войнах и выйти в них победительницей.

Стоит рассказать немного о названиях образцов ромейского огнестрельного оружия. В реформе 1894 года была окончательно утверждена сложившаяся ранее организация, согласно которой производством тех или иных видов вооружения занималось то или иное дочерне предприятие концерна "Вулкан". Их названия брались по названиям улиц, на которых находились штаб-квартиры компаний. В результате кто бы ни разработал тот или иной образец огнестрельного оружия — он получал единую маркировку в зависимости от его типа. Так, все пулеметы Византии стали именоваться Salvator, все винтовки — Marcus, и т.д. Помимо названия, им присваивался номер (год принятия на вооружение) и буквенный индекс при наличии нескольких модификаций того или иного образца.

Также стоит заметить, что речь пойдет лишь об армейских образцах стрелкового оружия. Гражданские образцы приводиться не будут — тем более, что в случае с гражданским огнестрелом в Византии допускается лицензионное производство иностранных образцов, в то время как в армии и на флоте стремятся к минимальному влиянию иностранных разработок.

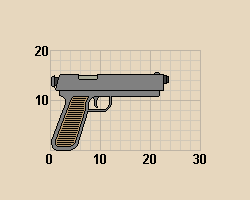

Самозарядный пистолет Themis 13

Производство самозарядных пистолетов в Византийской империи началось еще в 1901 году по лицензиям немецкого "Маузера" и австрийского "Штайра". Тем не менее, армия долгое время не интересовалась пистолетами, предпочитая "более надежные и удобные револьверы". Тем не менее, война с Персией явно показала, что одних револьверов мало, и штурмовым подразделениям и экипажам броневиков сильно не помешали бы самозарядные пистолеты. В результате в 1913 году был принят на вооружение пистолет Themis 13 ("Фемида"), в котором явно чувствовалось влияние двух конструкторских школ — американской и немецкой. Пистолет получился очень простым и эффективным. Патроны 7,5х25мм загонялись в магазин посредством обойм. "Фемидами" преимущественно вооружались экипажи бронемашин и авиации, а также некоторые велитские части. Пистолет был рекомендован и к закупке солдатами и офицерами в частном порядке. Производство продолжалось до 1935 года, но из употребления Themis 13 вышли лишь после Второй мировой войны, оставшись довольно популярными на гражданском рынке.

Годы производства: 1913-1935

Масса: 1,05 кг

Длина: 238 мм

Патрон: 10х20

Принцип работы: отдача ствола с коротким ходом. УСМ одинарного действия

Скорострельность: до 30 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 370 м/с

Прицельная дальность: 100 м

Максимальная дальность: 1500 м

Вид боепитания: неотъемный магазин на 10 патронов, поплняемый обоймой

Прицел: механический

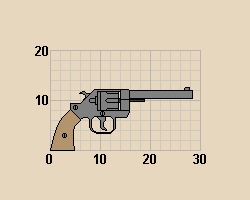

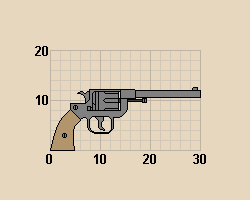

Револьвер Colt-Lepida 1880

Адаптация "Кольта" под отечественный патрон стала едва ли не единственным крупным приобретением Византийской Императорской армии до 1895 года. Проект разрабатывался в частном порядке компанией Lepida при сотрудничестве американской Colt, и представлял собой немного измененный "Миротворец" под отечественный патрон 10х32 мм. Именно эта особенность вызвала интерес вооруженных сил, благодаря которому был получен обширный заказ на производство "восьмидесятых" на нужды армии и флота. К 1885 году практически каждый офицер и многие солдаты и матросы могли похвастаться своим собственным "Кольтом". После 1895 года револьверы сняли с вооружения армии, но как и с "Фемидой", "Кольт-Лепида" остались очень популярны на гражданском рынке, что вызвало в 1895 году появление гражданской версии под патрон с бездымным порохом, но о ней более рассказано не будет. Примечательно, что револьверы стали единственным типом огнестрельного оружия, в названии котрого всегда указывался "первоисточник".

Годы производства: 1880-1897

Масса: 1 кг

Длина: 285 мм

Патрон: 10х32

Принцип работы: УСМ одиночного действия

Скорострельность: 6 выстрелов за 5-10 секунд

Начальная скорость пули: 240 м/с

Прицельная дальность: 50 м

Максимальная дальность: 600 м

Вид боепитания: барабан на 6 патронов

Прицел: целик с мушкой

Револьвер Nagant-Lepida 95

С принятием на вооружение нового патрона с бездымным порохом было решено также начать производство револьверов под новый патрон улучшенной баллистики. При этом внимание военных привлекли револьверы бельгийской компании "Наган" — в нем отлично была решена проблема обтюрации, характерная для практически всех существующих на тот момент револьверов (при выстреле пороховые газы прорывались через щель между барабаном и стволом). Так как "Лепидой" уже была куплена лицензия на производство гражданских образцов, то работы не затянулись надолго — единственной переработкой стал новый патрон 7,5х40 мм. Получившийся в результате револьвер оказался столь удачным, что его производство продолжается уже больше века вплоть до наших дней. Стоит отметить, что выпускались одновременно две версии револьверов — гражданская и военная. У военной была предусмотрена возможность самовзводной стрельбы, из-за чего он вышел несколько более дорогим. Гражданская же модель взводилась вручную.

Годы производства: 1895 – н.в.

Масса: 0,8 кг

Длина: 300 мм

Патрон: 10х40

Принцип работы: УСМ двойного действия

Скорострельность: 7 выстрелов за 10-15 секунд

Начальная скорость пули: 290 м/с

Прицельная дальность: 50 м

Максимальная дальность: 800 м

Вид боепитания: барабан на 7 патронов

Прицел: целик с мушкой

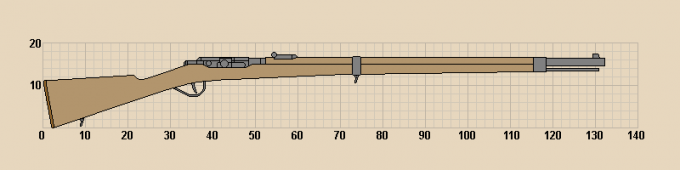

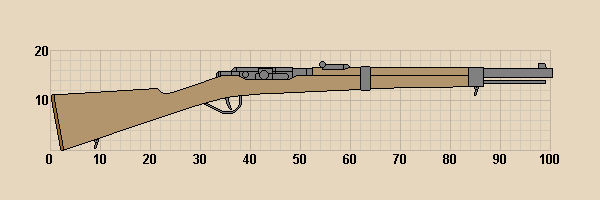

Однозарядная винтовка Paksan 73

Винтовка Паксана стала основным оружием пехоты в ходе Восточной войны, и составляла основную массу стрелкового оружия Византийской императорской армии в конце XIX века. Простая, надежная, достаточно эффективная для своего времени, эта винтовка отправилась в 1895 году на склады. К началу англо-византийской войны вся армия уже была перевооружена новыми винтовками Маркуса, но в тыловых службах и ополчении все еще встречались и Паксаны. Применялись они и после — модернизированные под патрон с бездымным порохом в 1907, они поступали на вооружение тыловых частей в ходе всех военных конфликтов, включая Вторую мировую войну. Некоторое количество таких винтовок находится на складах армии и в начале XX века в качестве "последнего резерва" в случае войны.

Пехотная винтовка

Карабин

Годы производства: 1873-1895

Масса: 4,2 кг (без штыка)

Длина: 1324 мм

Патрон: 10х60R

Принцип работы: продольно-скользящий затвор

Скорострельность: 40 выстрелов/мин (реальная 6-8)

Начальная скорость пули: 475 м/с

Прицельная дальность: 1900 м

Максимальная дальность: 2500 м

Вид боепитания: однозарядная

Прицел: рамочный, треугольная мушка

Paksan 73 – базовая пехотная модель;

Paksan 73К – кавалерийский карабин, длина 1050 мм, вес 4 кг;

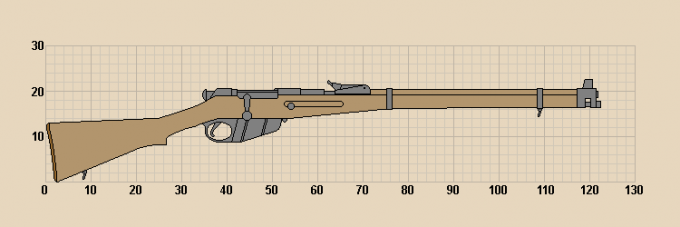

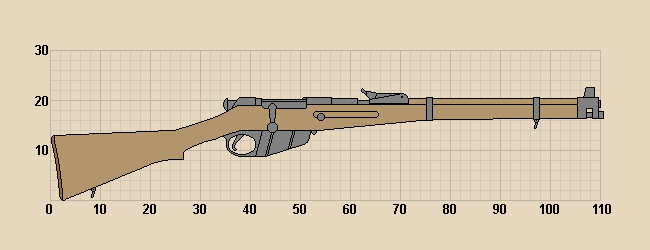

Магазинная винтовка Marcus 95

Главным достижением модернизации 1894-1895 годов считается основная армейская винтовка Marcus 95. Во врмея конкурса на ее разработку заказчиком был выдвинут обширный список требований, среди которых главными были:

— обеспечение высокой точности стрельбы;

— удобство стрельбы и перезарядки винтовки;

— обойменное питание несъемного магазина на минимум 5 патронов;

— надежная работа винтовки в различных условиях, включая пустыню и горы;

— технологичная конструкция, позволяющая обеспечить массовое производство новой винтовки.

В результате все эти требования были удовлетворены. Винтовка получилась достаточно простой, удобной, имела объемный магазин на 8 патронов, пополняемый обоймами. Винтовка Маркуса отлично зарекомендовала себя в ходе многих военных конфликтов, поставлялась за рубеж (Сербия, деспотаты Византии, Эфиопия). В производстве она находилась более чем полвека, в результате став одним из самых массовых видов винтовок в мире. В качестве одного из "последних резервов" винтовки Маркуса лежат на армейских складах до сих пор.

Пехотная винтовка

Карабин

Годы производства: 1895-1953

Масса: 4 кг

Длина: 1218 мм

Патрон: 7,5х55

Принцип работы: скользящий затвор

Скорострельность: 15 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 875 м/с

Прицельная дальность: 2000 м

Максимальная дальность: 5000 м

Вид боепитания: неотъемный магазин на 8 патронов, пополняемый обоймами по 8 патрона

Прицел: открытый или оптический

Marcus 95 – базовая пехотная модель;

Marcus 95К – кавалерийский карабин, длина 1100 мм, вес 3,8 кг;

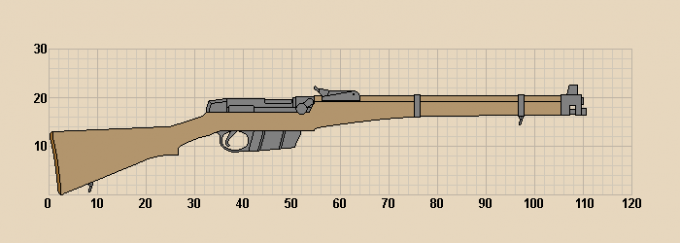

Самозарядная винтовка Marcus 13

Самозарядная винтовка появилась в Византийской Императорской армии почти что случайно. Неизвестно точно, кому пришла идея "подсунуть" императору в 1912 году самозарядную винтовку Мондрагона во время его визита на стрельбище гвардии. Винтовка императору понравилась, как и сопровождавшим его генералам (еще бы не понравилась). Сразу же появилось предложение — вооружить чем-то подобным всю армию. Тем не менее, первоначальный размах пришлось умерить из-за значительной стоимости подобных винтовок, потому было решено хотя бы перевооружить собственными самозарядными винтовками бригады велитов. Новая винтовка не стала копией системы Мондрагона, а по сути стала ее дальнейшим развитием. Так появилась "тринадцатка", облюбованная византийскими стрелками (велитами) и снайперами. Эта винтовка хорошо зарекомендовала себя в ходе обеих мировых войн и находилась в производстве до 1957 года, а на вооружении — до 1970 (до 1992 у тыловиков). Ее конструкция оказалась столь удачна, что все свое время существования она провела без серьезных модернизаций — мелкие доработки вносились прямо по ходу производства. Таким образом, византийцы стали первыми в мире, кто официально принял на вооружение собственную самозарядную винтовку.

Годы производства: 1913-1957

Масса: 4,3 кг

Длина: 1100 мм

Патрон: 7,5х55

Принцип работы: отвод газов, поворотный затвор

Скорострельность: 30-40 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 875 м/с

Прицельная дальность: 2000 м

Максимальная дальность: 5000 м

Вид боепитания: неотъемный магазин на 10 патронов, пополняемый обоймами по 10 патронов

Прицел: открытый или оптический (с 1937 – диоптрический целик, шариковая мушка)

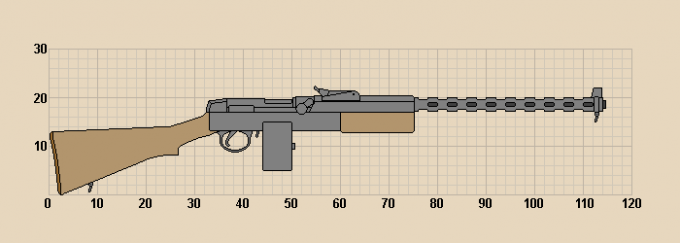

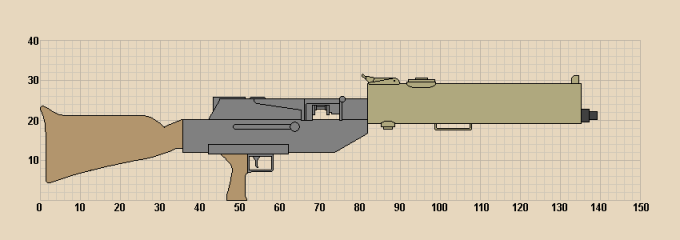

Легкий (ручной) пулемет Apred 13

Еще в ходе англо-византийской войны армия ощутила острую нужду в легких пулеметах, которые могли бы действовать прямо в рядах наступающей пехоты и поддерживать ее огнем. Тем не менее, первоначальные разработки собственного ручного пулемета провалились — потому в войне с Персией использовались закупленные в Дании легкие пулеметы "Мадсен". Тем не менее, разница в калибрах и уязвленная гордость ромеев ("у нас должно быть все свое!") заставили продолжить разработку легкого пулемета. В результате в 1913 году в армию стали поступать пулеметы Apred 13. Их особенностью являлась некоторая унификация с существующими станковыми пулеметами — и те, и другие могли использовать одни и те же пулеметные ленты, но основным источником патронов для "Апредов" были легкие барабанные магазины на 40 патронов. Тем не менее, из-за проблем с производством легкие пулеметы стали массово поступать в армию лишь в середине 1915 года, уже в ходе войны. Вопреки небольшим размерам, "Апреды" первое время почти не употреблялись в авиации и торакитии из-за меньшей живучести ствола и худшего охлаждения, что не помешало им с 1925 года полностью заменить тяжелые "Сальваторы" на новых образцах бронетехники. Именно Апреды станут основой разработанного в 1935 году византийского единого пулемета.

Годы производства: 1913-1935

Масса: 8,2 кг

Длина: 1150 мм

Патрон: 7,5х55

Принцип работы: отдача ствола с коротким ходом, рычажное запирание

Скорострельность: 450-500 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 890 м/с

Прицельная дальность: 2000 м

Максимальная дальность: 5000 м

Вид боепитания: матерчатая лента на 150 патронов или съемный барабанный магазин на 50 патронов

Прицел: открытый

Станковый пулемет Salvator 95

Византия не особо жаловала приезжих конструкторов (если, конечно, те не оставались жить в ней), о чем не мог не знать Хайрем Максим. В свое время он показывал свое изобретение — пулемет — представителям многих стран, но не Византии. Тем не менее, интерес к его разработкам имелся, как и провал собственных попыток создать собственный пулемет с хотя бы такими же характеристиками, как и у детища Максима. В результате в 1895 году, во время больших реформ в армии у Максима была куплена лицензия на производство его пулеметов с разрешением на внесение изменений в его конструкцию. Изменения были внесены сразу же — но в небольшом количестве, пулемет Максима узнавался в "Сальваторах" достаточно легко. Они хорошо зарекомендовали себя в войнах с Великобританией и Персией, но главной их заслугой стало обеспечение базы для дальнейших разработок ромейских инженеров. В результате уже в 1913 году был разработан новый, собственно византийский пулемет, и производство "Максимов" остановили. Тем не менее, они еще успели поучаствовать в Первой мировой войне, а в небольших количествах — и в Второй.

Годы производства: 1895-1913

Масса: 20,5 кг (без станка и воды)

Длина: 1095 мм

Патрон: 7,5х55

Принцип работы: отдача ствола, кривошипно-шатунное запирание

Скорострельность: 500-600 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 795 м/с

Прицельная дальность: 2500 м

Максимальная дальность: 4000 м

Вид боепитания: матерчатая лента на 150 патронов

Прицел: открытый передвижной прицел

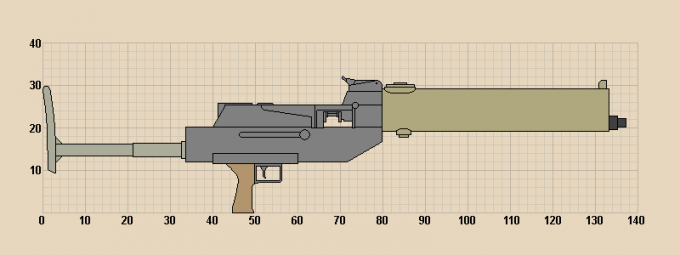

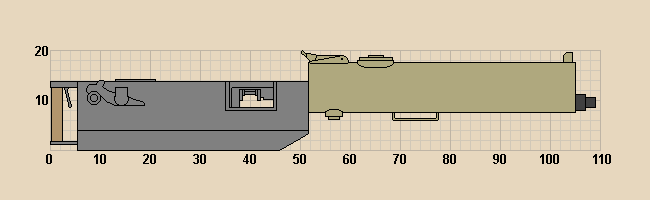

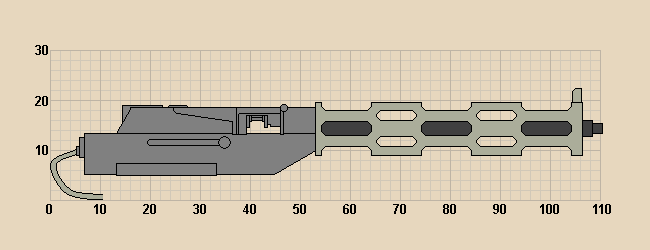

Станковый пулемет Salvator 13

Главной особенностью новых пулеметов Византии стал иной принцип запирания, более простой и технологичный — рычажный. Кроме того, для удобства работы с ним был добавлен приклад и пистолетная рукоять. "Сальватор" 13 стал легче своего предшественника и изначально разрабатывался в двух вариантах — армейский с жестким деревянным прикладом, и торакитный для размещения в бронемашинах. Второй отличался складным прикладом и иным боепитанием из коробчатых магазинов на 50 патронов, кроме того он снабжался сумкой из парусины для стреляных гильз. Чуть позднее добавился еще один вариант — авиационный, с электроспуском, воздушным охлаждением ствола и повышенной скорострельностью. "Сальваторы" стали основными пулеметами Византийской Императорской армии в ходе Первой мировой войны и в 20-х годах XX века. Лишь в 1935 году им на смену придет новый пулемет. Тем не менее, это не помешает Сальваторам 13 поучаствовать и во Второй мировой войне.

Базовая модель Salvator 13

Торакитный Salvator 13M

Авиационный Salvator 13A

Годы производства: 1913-1935

Масса: 18,3 кг (без станка и воды)

Длина: 1040 мм (без приклада)

Патрон: 7,5х55

Принцип работы: отдача ствола с коротким ходом, рычажное запирание

Скорострельность: 600-650 выстрелов/мин

Начальная скорость пули: 810 м/с

Прицельная дальность: 2500 м

Максимальная дальность: 4000 м

Вид боепитания: матерчатая лента на 150 патронов

Прицел: открытый передвижной прицел/тяжелый оптический прицел

Salvator 13 (1913-1935) – базовая модель;

Salvator 13M (1913-1925) – модель для бронетехники, складной приклад, боепитание из коробчатого магазина на 50 патронов с брезентовой сумкой для стрелянных гильз, оптический прицел;

Salvator 13A (1914-1935) – авиационная модель, вес уменьшен на 3кг, воздушное охлаждение ствола, добавлены дистанционный спуск и улучшенный оптический прицел, скорострельность доведена до 700-800 выстрелов/мин, начальная скорость – до 890 м/с;

От автора:

Следующим постом будут определенно танки, после них — Константинопольская битва (и все что до них), надо уже детально рассказать с чего вдруг Византия выжила в 1453 году. Возможно, между этими двумя темами будет еще и пост про артиллерию Византии в период 1895-1920 гг.

И да, я уже нарисовал первый экспериментальный танк Византии. Кажется, я сотворил чудовище.