Советские сверхскорострельные авиапулеметы винтовочного калибра

Как ни странно, перед войной в СССР было создано довольно большое количество скорострельных пулемётов винтовочного калибра. Большинство любителей истории военной техники знают о пулемёте ШКАС, но в этой статье рассказ не о нём. А о других разработках.

Содержание:

7,62-мм авиапулемет Савина-Норова «СН»

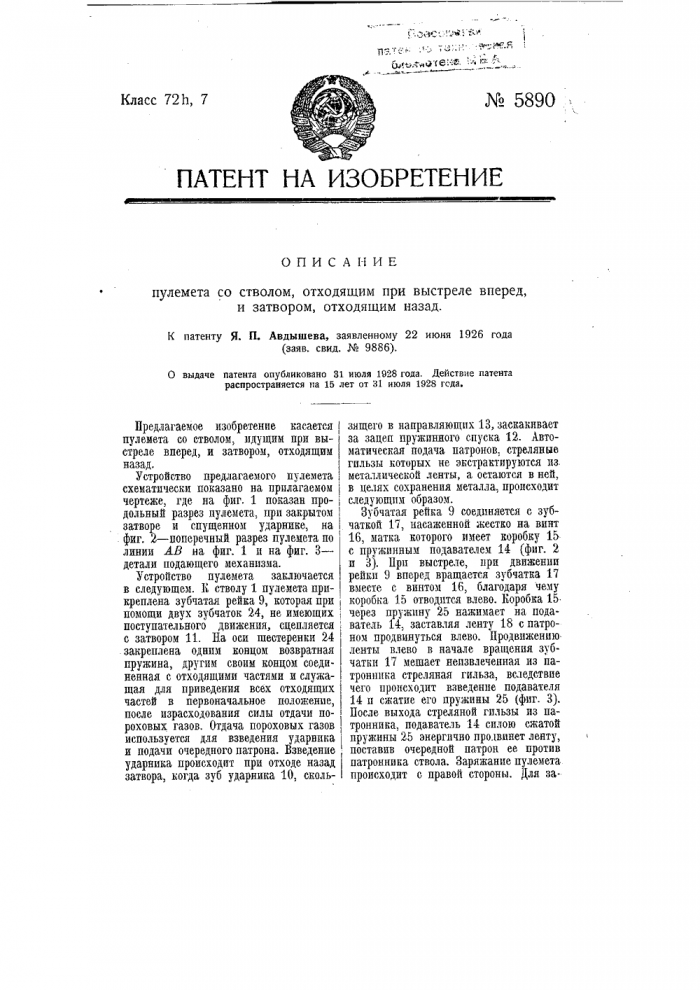

22 июня 1926 года в молодой Советской республике произошло событие, практически забытое сейчас, но оказавшее значительное влияние на становление отечественной оружейной школы. Именно в этот день советским изобретателем Я.П. Авдышевым была подана заявка на разработанный им патент принципиально новой схемы автоматики пулемета, ранее нигде не применявшейся в автоматическом оружии. В поданной заявке на изобретение описывалась схема пулемета с подвижным стволом, идущим при выстреле вперед, и затвором, отходящим назад.

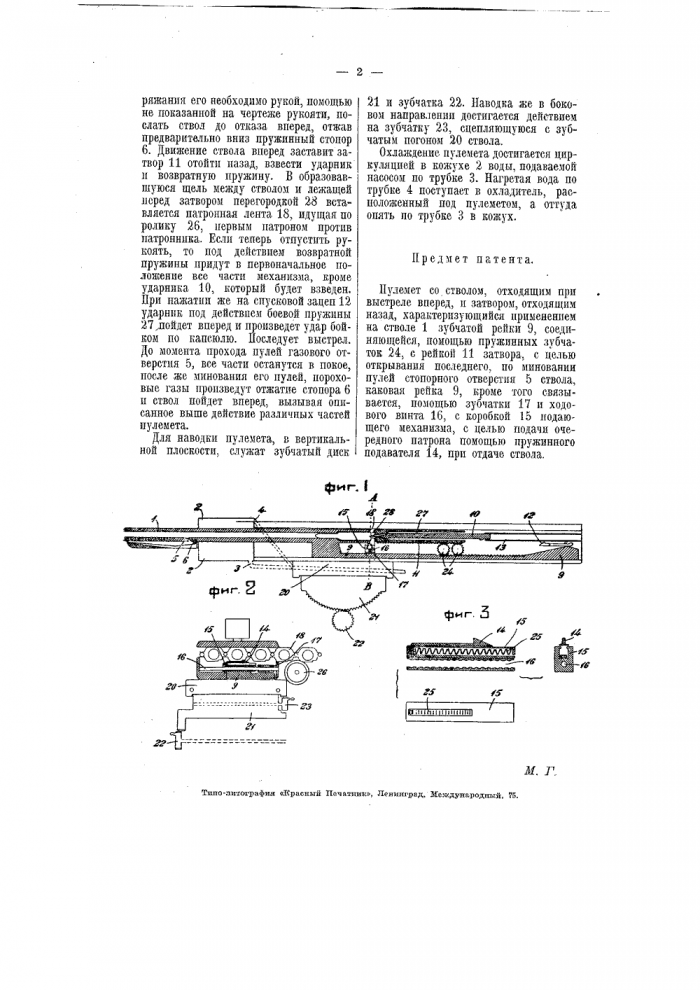

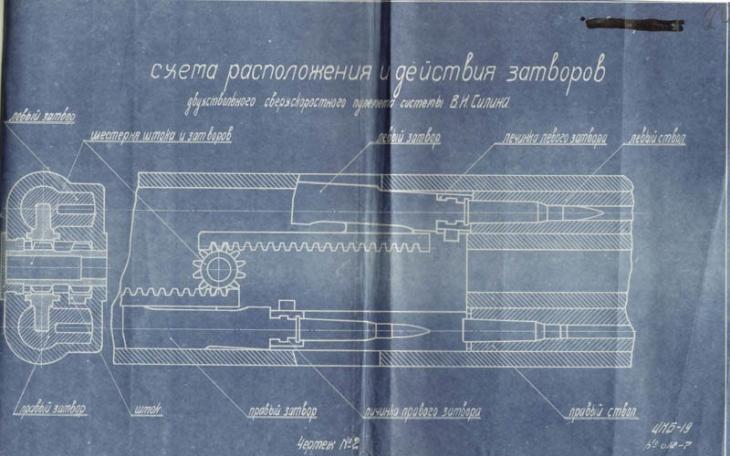

Устройство пулемета по задумке Авдышева заключалось в том, что подвижный ствол через зубчато-реечную передачу кинематически был связан с затвором. При выстреле, под воздействием пороховых газов, затвор откатывался назад, вращая шестерню, которая в свою очередь, входя в зацепление с зубчатой рейкой, закрепленной на стволе, приводила в движение ствол, который откатывался в обратном направлении. Таким образом, длина хода затвора и ствола были вдвое меньше, чем у классических систем, позволяя значительно сократить время цикла и резко поднять скорострельность системы.

К сожалению, кроме номера патента 5890 от 31.07.1928, ничего более об авторе этой схемы найти не удалось. Во всяком случае, на момент защиты его, о реализации в металле конструкции Авдышева, по всей видимости, никто не думал. Однако идею не забыли. В 1932 году два молодых конструктора, Иван Васильевич Савин и Александр Кузьмич Норов распоряжением Наркомвоенмора направляются в одно из конструкторских бюро Москвы, где они занимались разработкой различных установок новейшего пулемета ШКАС.

По всей видимости, оба инженера проявили себя как инициативные и талантливые разработчики и в 1934 году взялись за реализацию изобретения Авдышева. Не ясно, была ли это личная инициатива конструкторов или указание было спущено свыше.

В 1935 году ими был представлен проект авиационного пулемета под винтовочный патрон 7,62×54R, который в деталях несколько отличался от предложенного Авдышевым. Ведущим элементом пулемета Савина и Норова был подвижный ствол, приводимый в движение отводимыми из ствола пороховыми газами. Но в отличие от классических систем с газоотводной автоматикой, газоотводной трубки как таковой в конструкции пулемета не было. Штоком газового двигателя пулемета Савина и Норова был сам ствол, заключенный в герметичную гильзу. Дульные газы, отводимые через газоотводное отверстие в стенке ствола, давили на поршень, закрепленный на стволе, ближе к дульному срезу, и толкали шток-ствол вперед, преодолевая усилие боевой пружины. Казенная часть ствола и расположенного над ним связанного с затвором ползуна были выполнены в форме зубчатой рейки, между которыми располагалось зубчатое колесо.

При движении ствола вперед ползун через шестерню отбрасывается назад, отпирает затвор, извлекает патрон из ленты и подает его на приемное окно; при этом энергия ствола поглощается его пружиной, а энергия ползуна и затвора в конце отката – соответствующими буферными пружинами. После этого ствол возвращается пружиной ствола назад, в исходное положение, а ползун с затвором перемещается в крайнее переднее положение. При движении ползуна вперед он своим скосом опускает патрон в лапки затвора и досылает его в патронник. После остановки затвора на пеньке ствола ползун, продолжая движение, перекашивает затвор и производит запирание канала ствола. В крайнем переднем положении ползун своим сапожком ударяет по бойку, перемещающемуся в затворе, и производит выстрел.

Подача очередного патрона, находящегося в рассыпной металлической ленте, в исходное положение осуществляется зубчаткой, которая поворачивается скосами вкладыша, расположенного на стволе, при движении ствола назад. Отражение стреляной гильзы производится очередным патроном, снижаемым скосом ползуна в лапки затвора. Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня и имеет два шептала, которые удерживают ползун в крайнем заднем положении после отпускания спускового крючка. Предохранитель флажкового типа, размещен с правой стороны рукоятки управления огнем и фиксирует спусковой крючок.

Благодаря коротким ходам подвижных частей на испытаниях пулемет Савина и Норова показал невероятную скорострельность, достигавшую 2800-3000 выстрелов в минуту.

Для доводки своей системы оба конструктора были в 1936 году командированы на Ковровский пулеметный завод, где ими были разработаны установки для крыльевого варианта пулемета. Кроме того, И.В. Веневидовым и Г.М. Можаровским были разработаны варианты для оборонительных турелей.

К сожалению, подробности о периоде доводки пулемета и очевидных проблемах на данный момент неизвестны, равно как и подробные тактико-технические характеристики этой интересной системы.

Так или иначе, к концу 1936 года авиационный пулемет Савина и Норова успешно прошел испытания.

8 июня 1937 г. Комитет Обороны постановил дать заказ на серийный выпуск пулемета, присвоив ему наименование «7,62-мм скорострельный авиационный пулемет обр. 1937 г. системы Савина – Норова» или сокращенно «СН».

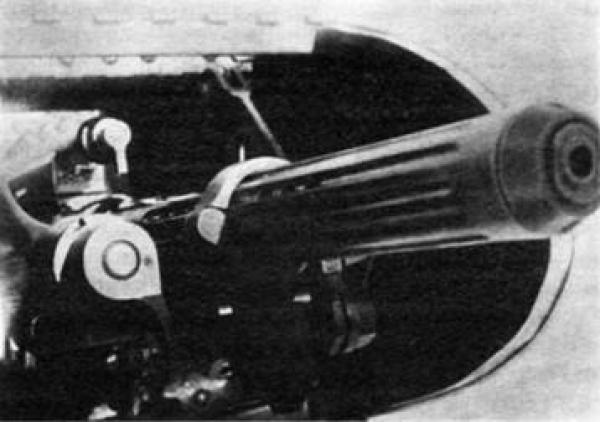

В период с 1937 по 1939 год были изготовлены, по крайней мере, 14 прототипов пулемета СН, шесть из которых было решено установить на серийный истребитель И-16 в крыльевых установках.

И-16 с пулеметами СН получили обозначение тип 19, несмотря на то, что кроме вооружения самолет ничем не отличался от И-16 тип 10. Пулеметами СН заменили крыльевые ШКАСы, синхронные пулеметы остались прежними ШКАСами.

В начале 1939 г. завод № 21 изготовил три И-16 тип 19 (заводские номера 1921111, 19212 и 19213). С 17 по 26 марта самолеты испытывал заводской летчик-испытатель полковник Томас Сузи. По результатам испытаний было рекомендовано построить партию таких самолетов. Три опытных И-16 тип 19, также известных под обозначением И-16СН, передали в ВВС на вооружение 1-й эскадрильи 25-го ИАП, в составе которой эти машины приняли участие в советско-финской войне. Правда, подробности их боевого применения отсутствуют.

Пулемет СН в крыле И-16 тип 19

К сожалению, тут в судьбу этого уникального оружия вмешался любимец Сталина Б.Г. Шпитальный. За создание своего пулемета ШКАС получивший собственное ОКБ-15, Шпитальный ревностно следил за разработкой «никому не известных» инженеров. И после первых же известий об успешных испытаниях пулемета СН, показавшего почти вдвое большую скорострельность, чем у ШКАСа, он взялся за модернизацию своего детища, также используя патент Авдышева с подвижными в противофазе стволом и затвором.

Разработанный на два года позже пулемет УльтраШКАС показал темп стрельбы 2400 выстрелов в минуту. Впечатляюще, но все же меньше, чем у СН.

История не сохранила информации, какими путями УльтраШКАС оказался в серии раньше пулемета СН, но почти на 100% можно быть уверенным, что без административного ресурса вхожего к Сталину Шпитального не обошлось.

23 апреля 1940 года помощник начальника гл. управления авиационного снабжения КА дивинженер Сакриер писал письмо № 553503сс начальнику 5 отдела секретариата КО Лешукову:

«…средства стрелково-пушечного вооружения, находящиеся в опытной разработке и подготовляемые к вводу на вооружение, представлены в таблице N 2 (приложение N 10). Из этой таблицы видно, что пулеметы калибра 7,62 мм конструкции Савина и Норова (СН) и конструкции Шпитального (Ультра-Шкас) удовлетворяют требованиям высокой скорострельности. Оба пулемета испытаны, причем пулемет Ультра-ШКАС как прошедший раньше, чем пулемет СН войсковые испытания, был начат в мае 1939 года освоением в производстве. Однако, в виду сложности, он не освоен и до сих пор не выпущено ни одного пулемета.

В то же время пулемет СН, прошедший войсковые испытания позже, по всем показателям выявил лучшие результаты, чем пулемет Ультра-Шкас. Кроме того, он значительно проще и надежнее в эксплуатации, даже чем пулемет ШКАС. Поэтому целесообразно в качестве авиационного пулемета большой скорострельности окончательно принять пулемет СН»

Результат был очевиден. При всей своей напористости Шпитальный так и не смог довести до ума свой УльтраШКАС, параллельно похоронив более удачливого конкурента.

Иван Васильевич Савин и Александр Кузьмич Норов в 1941 году вернулись в Москву и продолжали работать в области артиллерийского стрелкового оружия, но никогда более не возвращались к авиационному вооружению.

Суммируя известные данные, можно оценить разработку Савина и Норова как весьма интересное оружие, но, по всей видимости, изначально не имевшее перспективы. Сверхскорострельные авиационные пулеметы в 30-е годы в СССР разрабатывались под популярную тогда концепцию высотных полетов, где достаточно низкие забортные температуры позволяли осуществлять интенсивное охлаждение пулеметов. Как известно, концепция оказалась ошибочной, еще ближайшие 10-15 лет воздушные бои происходили достаточно низко. В то же время пулемет СН, ствол которого был заключен в замкнутый цилиндр газового двигателя, имел бы крайне низкий коэффициент теплосъема, и при таком темпе стрельбы очень быстро бы перегревался и выходил из строя. Но как этап в развитии советской стрелковой школы пулемет СН, безусловно, заслуживает внимания.

7,62-мм пулеметы ЦКВСВ-19, «СИБЕМАС»

К 30-м годам восходит творческий путь советского конструктора-оружейника Вячеслава Ивановича Силина. В 25-летнем возрасте он стал сотрудником тульского ЦКБ № 14. Для работы не хватало технических знаний, и Силин поступил на вечернее отделение Тульского механического техникума, которое успешно окончил в 1938 году.

Одним из первых изделий, над которым серьёзно трудился Вячеслав Иванович, был авиационный пулемет ШКАС.

Заявивший о себе, как талантливый инженер-самоучка, в 1935 году Силин приступил к работе над самостоятельными проектами, когда он в соавторстве с М.Е. Березиным и П.М. Морозенко представили проект совершенно уникального 7,62-мм авиационного пулемета «СИБЕМАС» – Силина, Березина, Морозенко, Авиационный, Скорострельный с револьверной схемой блока из 4 стволов, которые приводились в движение энергией пороховых газов.

На тот момент нигде в мире не было оружия с таким колоссальным темпом стрельбы, достигавшим 6 тыс. выстрелов в минуту! В этой системе впервые в СССР была применена револьверная (барабанная) схема автоматики, что знаменовало собой качественный скачок в поисках авиационного оружия с высоким темпом стрельбы.

К сожалению, инициатива талантливых конструкторов не получила должной оценки, а неизбежные в каждом новом деле отдельные недоработки привели к тому, что после первых же встретившихся трудностей работа над этой системой была прекращена ориентировочно в 1939-40 году. Видимо решения, заложенные в системе «СИБЕМАС», даже для прогрессивного советского руководства того периода показались слишком революционными.

Данных о системе «СИБЕМАС» почти не сохранилось. На настоящий момент не сохранилось ни фотографий, ни схем пулемета «Сибемас», лишь скромные описания и воспоминания современников.

Бывший заместитель наркома вооружения СССР В.Н. Новиков написал в своих мемуарах:

«…Пулемёт, сконструированный В.И. Силиным, М.Е. Березиным и П.К. Морозенко, имел… невероятную скорострельность — 6000 выстрелов в минуту. К сожалению, этот авиационный пулемет недооценили и работу над ним прекратили…»

Нельзя, конечно, сказать, что револьверная схема оружия была принципиально новой. Еще в 60-е годы 19 века с подобной схемы, разработанной и запатентованной американским изобретателем Ричардом Джорданом Гатлингом, началась история автоматического оружия. Системы Гатлинга сначала с ручным, а потом и электрическим приводом блока стволов были достаточно распространенным оружием в конце 19 – начале 20 веков.

Силину же в пулемете «СИБЕМАС» удалось впервые на практике реализовать револьверную схему с приводом от пороховых газов, ставшую визитной карточкой отечественных револьверных систем в послевоенные годы.

Бытующее мнение, что немцы, в конце войны разработавшие свою револьверную авиапушку MG.213, также работавшую на газовом приводе, «подглядели» идею в Советском Союзе, скорее всего притянуто за уши; но, тем не менее, первенство Силина в данном вопросе неоспоримо.

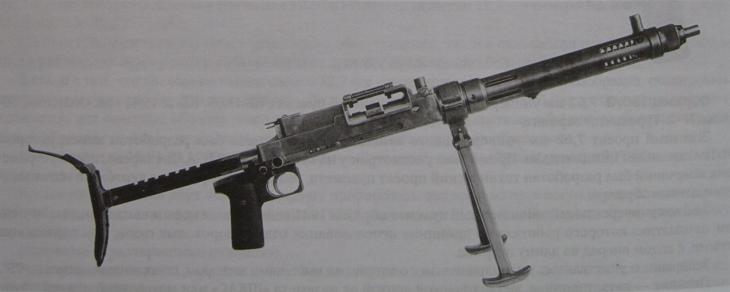

Следующим проектом В.И. Силина была двухствольная система ЦКВСВ-19 под патрон калибра 7,62 мм. Изюминка проекта Силина заключалась в том, что пулемет ЦКВСВ-19 – был именно двухствольный, а не спаренный пулемет с взаимозависимой работой механизмов запирания стволов, действующий на принципе отвода пороховых газов, отличающийся тем, что в целях сообщения штоку возвратно-поступательного движения без участия возвратной пружины газовая камера сделана общей для обоих стволов. Имеет два поршня, сидящих на общем штоке, управляющем работой механизмов пулемета, причем обеспечено попеременное действие пороховых газов, поочередно при выстрелах отводимых из стволов, сообщающее штоку движение и назад, и вперед.

Двухствольный авиационный пулемет ЦКВСВ-19 системы В.И. Силина

Надо сказать, что на первенство в плане разработки самой концепции двухствольной системы В.И. Силина возводить не нужно. Подобного рода система двухствольного пулемета была разработана в конце 1-й Мировой войны немецким конструктором Карлом Гастом. Двухствольный пулемет Гаста на тот момент развивал фантастическую скорострельность в 1600 выстр/мин.

В.И. Силину же в своем образце, поступившем на испытания в 1937 году, удалось достичь 3500 выстр/мин. На тот момент аналогов ЦКВСВ-19 нигде в мире не было. Причем рассматривался вопрос о своего рода едином пулемете, как для авиационного использования, так и в качестве зенитного оружия ближнего действия.

Характерно, что в ходе испытаний опытного образца автоматика работала безукоризненно. Правда, довести ЦКВСВ-19 до серии также не удалось. Начавшаяся война похоронила разработку.

В конце 50-х тема всплыла. Но тогда разработку новой двухствольной системы передали конструкторскому коллективу Грязева и Шипунова, коллег В.И. Силина по тульскому КБП, но работавших в другом отделе. Итогом явилась авиационная пушка ГШ-23, по сей день состоящая на вооружении. Как говорится, «не пойман – не вор». Обвинять в плагиате «соседей» Силин не стал.

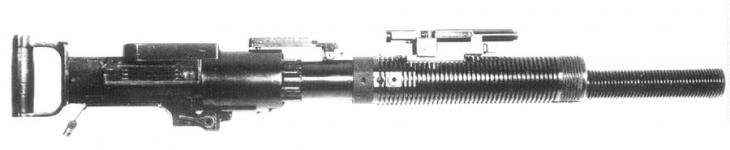

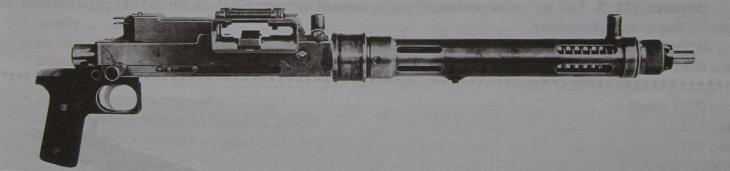

7,62-мм пулемет УльтраШКАС

Скорострельный авиапулемет УльтраШКАС, разработанный в 1937 году в ОКБ-15 Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким всегда упоминался лишь в контексте более ранней и самой известной разработки этих конструкторов – пулемета ШКАС. А между тем, об УльтраШКАСе крайне мало известно, кроме факта его существования.

По всей видимости, тумана на этот проект напустил сам разработчик – Б.Г. Шпитальный с целью сокрытия очевидных недостатков проекта при выставлении напоказ его достоинств. Как известно, Б.Г. Шпитальный потратил немало сил на поддержание своего имиджа «короля стрелковки», успешно манипулируя фактом создания единственного своего удачного изделия – пулемета ШКАС, как «самого-самого». Скромностью и тактом Борис Григорьевич не страдал, в той или иной степени успешно «задвигая» разработки конкурентов и заимствуя их технические решения.

В этом плане, история создания УльтраШКАСа достаточно показательна, особенно, если соотнести факты и временные рамки его создания с созданием его прямого конкурента – авиапулемета «СН» Савина и Норова.

Когда в 1934 году два молодых конструктора Иван Васильевич Савин и Александр Кузьмич Норов взялись за реализацию скорострельного авиационного пулемета на основе патента Я.П. Авдышева на автоматическое оружие с подвижным стволом и затвором работающими в противоположных направлениях, Шпитальный, будучи их непосредственным руководителем, внимательно следил за работами потенциальных конкурентов, способных сдвинуть его с трона. Уже в ходе первых испытаний пулемета СН, показавшего фантастическую скорострельность в 3000 выстр/мин, когда стало очевидным, что проект жизнеспособен, Шпитальный в срочном порядке взялся реализовать свой вариант оружия, работающего по схожему принципу, использующего разработку Авдышева с подвижным стволом, идущим при выстреле вперед, и затвором, отходящим назад. Непосредственной реализацией проекта занимался конструктор ОКБ-15 К.А. Бортновский.

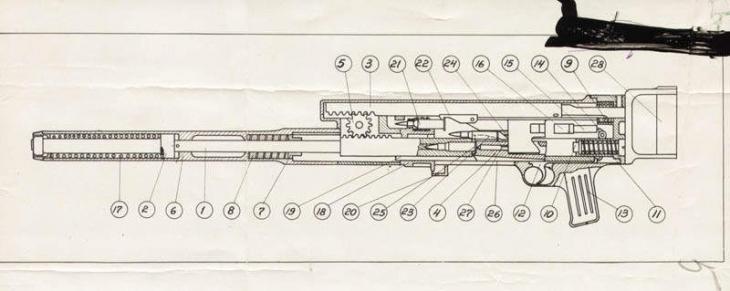

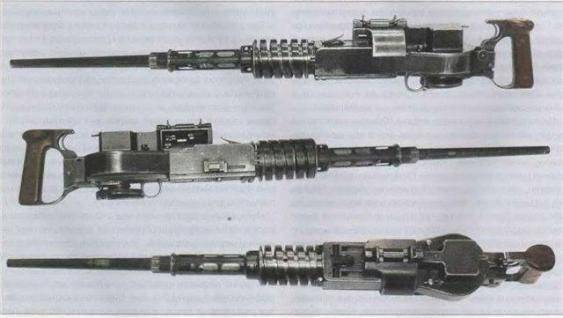

При этом, в пулемете, получившим претенциозное название УльтраШКАС, была сохранена заимствованная из проекта ШКАСа его главная отличительная особенность – барабанная схема подачи патронов. В остальном УльтраШКАС был абсолютно новой разработкой. Подробного описания УльтраШКАСа не сохранилось, но по единственной известной фотографии его очевидно, что принцип автоматики пулемета идентичен пулемету СН, где ствол является штоком газового поршня и через шестерню кинематически связан с ползуном затвора и, соответственно, с подающим патроны барабаном.

Стремясь обойти Савина и Норова, под давлением Шпитального, 15 октября 1937 года пулемет УльтраШКАС, минуя заводские, был подан на полигонные испытания. Но уже 29 ноября испытания пришлось прекратить ввиду массы конструктивных дефектов. В частности, были отмечены случаи расплавления стволов, соскакивания газового стакана ствола, неполное выбрасывание гильзы.

В период с 16 ноября по 31 декабря 1937 года два пулемета УльтраШКАС испытывались в крыльевом варианте, установленные на истребителе И-16, показав темп стрельбы 2220-2680 выстр/мин. Однако и в этом случае были отмечены все вышеперечисленные дефекты.

После проведенных доработок пулемет поступил на повторные испытания, проходившие в период с 9 по 23 января 1938 года, показав приемлемую надежность и был допущен до государственных испытаний

К началу 1939 года государственные испытания УльтраШКАСа были завершены на несколько месяцев раньше пулемета СН, по всей видимости, не без агрессивного лоббирования Шпитального, который пользовался безоговорочной поддержкой Сталина. 13 мая 1939 года постановлением Комитета обороны СНК СССР было принято решение о принятии на вооружение турельного пулемета УльтраШКАС с заказом опытной партии 500 пулеметов на тульском заводе №66.

Однако, своими силами инженеры завода 66 не смогли устранить хронические недостатки пулемета. Надежность его оставляла желать лучшего. Темп стрельбы не превышал 2000–2500 выстр/мин, а живучесть ствола 3-4 тыс. выстрелов. В этой связи директор завода №66 Б.М. Пастухов поставил вопрос о доработке пулемета ОКБ-15, что встретило агрессивное противодействие Б.Г. Шпитального. Он, наоборот, стал требовать доводки пулемета силами заводского техбюро.

29 сентября 1939 года приемка пулеметов УльтраШКАС была прекращена. К этому времени было изготовлено лишь 75 пулеметов, из которых лишь 25 были приняты военной приемкой по отстрелу.

Для расследования положения дел по УльтраШКАСу 11 октября 1939 года была создана специальная комиссия 3-го Управления ВВС КА. Отстрел 5 выбранных наугад пулеметов из числа подготовленных к сдаче военпреду, в присутствии наркома вооружений В.Л. Ванникова, показал темп стрельбы всего лишь 1800–2000 выстр/мин.

Выводами комиссии, в акте от 1 ноября 1939 года рекомендовалось производство пулемета УльтраШКАС прекратить вследствие низкой живучести, задержек и недостаточной скорострельности. Военный совет ВВС КА выводы комиссии утвердил.

Тем временем Шпитальный создал свою комиссию в составе разработчика пулемета К.А. Бортновского, заместителя главного конструктора завода 66 И.А. Судакова, инженера завода А.А. Николаева. Предметом работы комиссии стал доработанный образец пулемета УльтраШКАС, по сути, ручной сборки, который привез на завод Бортновский. Уже 31 октября 1939 года члены комиссии составили акт, где был зафиксирован темп стрельбы модернизированного пулемета в 3880 выстр/мин. При этом, как следует из документов, «при стрельбе пулемет имел большое количество задержек, которые по неизвестным причинам не учитывались» при обработке результатов стрельб».

Сразу после подписания акта «своей комиссии» Шпитальный обвинил директора завода № 66 Пастухова, военпреда завода В.М. Конопкина, председателя комиссии и членов комиссии ВВС и НКВ в преднамеренной подтасовке результатов стрельб и использовании для испытаний заведомо дефектных образцов пулеметов.

Шпитальный добился разрешения изготовить пять модернизированных пулеметов УльтраШКАС и провести их повторные испытания на живучесть и определение темпа стрельбы. Один из этих пяти пулеметов был отстрелян в тире завода № 66 10-11 декабря 1939 года. Был получен темп стрельбы 2525–2950 выстр/мин, но при этом вновь было зафиксировано большое количество задержек, что вынудило комиссию прекратить дальнейшие испытания пулемета.

Позднее, силами завода 66 были проведены определенные работы по совершенствованию пулемета УльтраШКАС. Есть сведения, что усовершенствованный образец пулемета весной 1940 года был представлен на полигонные испытания в НИП АВ, но ВВС уже поставили крест на этом оружии.

Имеются сведения, что несколько УльтраШКАСов были установлены на истребители И-16 и вместе с И-16, вооруженными пулеметами СН, приняли участие в Зимней войне. Но если, с пулеметами СН есть конкретика, серийные номера «ишаков», где они стояли, кое-какие отчеты об испытаниях их Томасом Сузи, но информация о «воюющих» УльтраШКАСах отсутствует напрочь.

Тут уместно опять обратиться к логике и сопоставлению временных рамок.

23 апреля 1940 года (то есть, несколько месяцев спустя после завершения советско-финской войны) помощник начальника главного управления авиационного снабжения Красной армии дивизионный инженер Сакриер писал:

«…что пулеметы калибра 7,62 мм конструкции Савина и Норова (СН) и конструкции Шпитального (УльтраШКАС) удовлетворяют требованиям высокой скорострельности. Оба пулемета испытаны, причем пулемет Ультра-ШКАС как прошедший раньше, чем пулемет СН войсковые испытания, был начат в мае 1939 года освоением в производстве. Однако, в виду сложности, он не освоен и до сих пор не выпущено ни одного пулемета. В то же время пулемет СН, прошедший войсковые испытания позже, по всем показателям выявил лучшие результаты, чем пулемет УльтраШКАС. Кроме того, он значительно проще и надежнее в эксплуатации, даже чем пулемет ШКАС. Поэтому целесообразно в качестве авиационного пулемета большой скорострельности окончательно принять пулемет СН.»

Комментарии, как говорится, излишни. По всей видимости, довести до приемлемой надежности свой УльтраШКАС Шпитальный так и не смог, параллельно похоронив детище Савина и Норова. К тому же, как и у пулемета СН, у УльтраШКАСа при его эксплуатации неизбежно возникли бы проблемы с перегревом ствола, заключенного в кожух цилиндра. Хотя, справедливости ради надо отметить, что у детища Шпитального в отличие от пулемета СН ствол и корпус газового стакана были для интенсивного охлаждения оснащены поперечным оребрением.

Опытный УльтраШКАС также испытывался в турельной версии на бомбардировщиках ММН и СББ Архангельского и ДБ-3Ф Ильюшина, но по понятным причинам развития не получил.

УльтраШКАС с прицелом ПТЛ-39А в башенной турели СУ на прототипе бомбардировщика ДБ-3ф

Любопытно еще одно изделие, разработанное на базе пулеметов Шпитального – механическое соединение двух пулеметов ШКАС. В 1935—1936 гг. конструкторы ПКБ ТОЗа К. Руднев, В. Полюбин и А. Троненков создали т.н. механическую спарку пулеметов ШКАС. Конструкция этой установки обеспечивала одновременную стрельбу из обоих пулеметов, чем достигалась скорострельность до 3600–4000 выстр./мин. Принцип действия новой системы заключался в использовании энергии пороховых газов, образующихся во время выстрела в одном пулемете, для ускорения возвратного движения частей другого пулемета. Вскоре талантливые оружейники сумели довести темп стрельбы спарки, в доработке которой приняли участие А.А. Мамонтов, Н.Ф. Токарев, А.А. Волков, до 6000–6400 выстр./мин. Механическая спарка пулеметов ШКАС успешно выдержала полигонные испытания.

В сентябре 1936 г. спаренные пулеметы ШКАС были установлены на серийный самолет СБ и испытаны в воздухе. На основе этих испытаний в июне 1937 г. новой системе было присвоено наименование «механическая спарка ШКАС (МСШ)», и Народный комиссариат оборонной промышленности обязывался изготовить серию в количестве 20 шт. Для проведения войсковых испытаний механические спарки ШКАС устанавливались в качестве носовой пулеметной установки на самолетах-бомбардировщиках СБ и АР-2.

Подробности о МСШ и, в частности, о механике ее работы, остались за кадром, равно как и отсутствуют ее фотографии. По всей видимости, МСШ кинематически схожа с двухствольным пулеметом В.И. Силина ЦКВСВ-19 и более ранней немецкой конструкцией Карла Гаста. Правда, в данном случае, в плагиате Шпитального заподозрить нет причин, поскольку пулемет ЦКВСВ-19 был разработан несколько позднее МСШ.

7,62-мм авиационный пулемет Слостина КБ-П-65

Незадолго до начала войны проект скорострельного авиационного пулемета, использующего разработку Я.П. Авдышева с подвижными в противофазе стволом и затвором, связанными между собой кинематически, представил конструктор КБ-2 Ковровского пулеметного завода Иван Ильич Слостин, автор многоствольных «шквальных» пулеметов.

Эскизный проект пулемета с внутрифирменным обозначением КБ-П-65 (образец 150/3) был разработан И.И. Слостиным в начале 1941 года в инициативном порядке и одобрен начальником КБ-2 В.А. Дегтяревым. После чего был разработан технический проект пулемета, в котором помимо И.И. Слостина участвовали А.А. Дементьев, О.Л. Быкова, Н.П. Платонов, Н.А. Бугров,

12 мая 1941 года технический проект был рассмотрен на техсовете Народного комиссариата вооружения, как «авиационный пулемет Дегтярева», при этом имя разработчика, Слостина, не упоминалось.

На техсовете было отмечено, что пулемет отличается предельной простотой конструкции, при этом темп стрельбы близок или даже больше, чем у серийного пулемета ШКАС, малой массой и габаритами, минимальным количеством деталей (при полной разборке – всего 78, включая крепеж), а также высокой производственной технологичностью… и представляет интерес в части нового принципа автоматики.

Как и в проектах пулеметов СН Савина и Норова и УльтраШКАС Шпитального и Комарицкого, в пулемете КБ-П-65 была применена схема подвижного на длину патрона ствола, в котором ход его вперед осуществлялся за счет отводимых из него газов. Точно так же, как и в вышеупомянутых образцах, газоотводная трубка в пулемете отсутствовала, а штоком газового двигателя являлся сам ствол, заключенный в гильзу-цилиндр. Ствол через зубчато-реечную передачу был связан с затвором, имеющим секторные выступы. Затвор запирал патрон в каморе патронника поворотом на 75 градусов. Питание могло осуществляться как из рассыпной ленты от пулемета ШКАС, так и матерчатой от Максима с любой стороны приемника. Пулемет имел газовый регулятор, позволявший изменять темп стрельбы от 1300 до 1960 выстр/мин.

При этом оружие, будучи очень компактным (длина 675 мм) и легким – всего 6,5 кг, предполагалось к использованию как авиационного – в турельном, крыльевом и синхронном вариантах, так и ручного с сошек или станков, комплектовалось легким выдвижным прикладом.

Несколько опытных образцов пулемета КБ-П-65 были изготовлены уже после начала войны, и после введения на заводе военного положения в связи с экстренным выпуском и доводкой серийных образцов вооружения этот интересный проект был закрыт.

Пулемет Ю. Ф. Юрченко Ю-7,62

На рубеже 3 и 4 десятилетия 20-го века на Ковровском пулеметном заводе родился один из самых экзотических проектов авиационного стрелкового оружия, разработанный Юрием Федоровичем Юрченко. Пулемет, имевший в основе автоматики оружия кривошипно-шатунный механизм.

Изучая задачи повышения скорострельности оружия, Юрченко заметил, что основной проблемой, которая существенно сказывается на скорострельности, является то, что в классических схемах работы скорость теряется в крайних точках хода затвора. Кроме того, увеличение скорострельности при таких схемах ведет к существенному снижению ресурса оружия.

Юрий Юрченко подметил, что фактически эту проблему решили уже до него, осталось только реализовать то, что было сделано под новые задачи. Так, Юрченко обратил внимание, что первый в мире пулемет Хайрема Максима уже несет в себе элементы скорострельного оружия. Затвор пулемета Максима кривошипно-шатунного типа, и потому скорость его движения изменяется синусоидально. При таком роде движении затвора даже при увеличении скорости его движения его скорость в начале и конце движения сравнительно невелика, а значит можно рассчитывать на меньшие инерционные силовые нагрузки на патрон, позволяющие исключить его разрушение или распатронивание.

В отличие от пулемета Максима, у которого части кривошипа поворачиваются на угол менее 180º, Юрченко устроил кривошип, поворачивающийся, как пишут, на угол целых 350º. Это исключало удар подвижных частей в крайнем заднем положении. Т.е. цикл автоматики был практически безударный. При каждом повороте такого кривошипа совершался полный цикл работы автоматики. Патрон разгонялся плавно, и инерционные нагрузки на пулю не превосходили усилия ее запрессовки в гильзу, а значит, не происходило распатронивания. Подобно пулемету ШКАС, патрон в пулемете Юрченко не извлекался из ленты назад перед досыланием в патронник, а досылался непосредственно вперед.

В 1938 году Юрченко представил на испытания версию своего пулемета Ю-7,62 под патрон 7,62×54R, в которой помимо очень простой конструкции добился громадной скорострельности. Темп стрельбы пулемета Юрченко составлял 5000 выстр./мин.

Правда, в ходе испытаний на Ногинском Научно-исследовательском полигоне авиационного вооружения ВВС РККА пулемет Ю-7,62 не выдержал столь интенсивной стрельбы и был возвращен на доработку, был доработан, прошел испытания и поставлен в план на 1941 год по изготовлению первой опытной партии.

Но с началом войны и переориентацией завода на выпуск противотанковых ружей тема была отложена, а после войны уже более не поднималась.

Крупнокалиберная версия пулемета Юрченко – Ю-12,7 была представлена на испытание в 1939 году. Темп стрельбы составил 2000 выстр/мин, вес 24 кг (для сравнения – серийный авиационный пулемет с газовым двигателем УБ-12,7 весил 21 кг при темпе стрельбы 1000 выстрелов в минуту). Но и этот вариант не был принят на вооружение по причине поперечного габарита. Профиль пулемета напоминал гитару (гриф – ствол, первое утолщение – приемник патронов, второе утолщение – кривошип).

К сожалению, несмотря на все достоинства пулемета Юрченко, он страдал одним недостатком, который «зарывал» полностью разработку конструктора на два метра в землю. Дело в том, что в то время еще не было технологии изготовления стволов, которые бы могли выдержать такой высокий темп стрельбы.

Сейчас единственный уцелевший экземпляр пулемета Ю-7,62 находится в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации.

| Модификация |

СН |

ЦКВСВ-19 |

УльтраШКАС |

КБ-П-65 |

Ю-7,62 |

| Калибр, мм |

7,62 |

7,62 |

7,62 |

7,62 |

7,62 |

| Тип автоматики |

Газоотвод с откатом ствола вперед |

—//— |

—//— |

—//— |

Кривошипно-шатунный |

| Масса, кг |

6.5 |

|

|||

| Длина, мм |

|

|

|

675 |

|

| Длина ствола, мм |

|

|

|

610 |

|

| Темп стрельбы, выстр/мин |

3000 |

3500 |

2400-3000 |

1300-1950 |

До 5000 |

| Начальная скорость пули, м/с |

775—825 |

775—825 |

775—825 |

775—825 |

775—825 |

| Емкость магазина |

лента |

лента |

лента |

лента |

лента |

| Масса пули, г. |

9.0–10.4 |

9.0–10.4 |

9.0–10.4 |

9.0–10.4 |

9.0–10.4 |

| Тип боеприпаса |

7,62×54R ШКАС |

7,62×54R ШКАС |

7,62×54R ШКАС |

7,62×54R

|

7,62×54R |

Источник: Андрей Васильев «Автоматическое оружие с кривошипно-шатунным механизмом перезаряжания»