Самоходная артиллерия России и США. Часть 1. Начало советского пути

На сегодня основой артиллерии большинства стран мира являются самоходные гаубицы и пушки (реже миномёты) для стрельбы с закрытой позиции. Увы, внимание и профессиональных исследователей, и любителей зачастую привлекает история танков, а при слове «самоходка» чаще всего на ум приходят СУ-85, СУ-100 и т.п., предназначенные, в первую очередь, для стрельбы прямой наводкой (англ. direct fire). О самоходках, ведущих огонь с закрытых позиций (indirect fire), написано не столь много. Тем не менее, в сухопутных частях именно они являются основной огневой мощи. В этом цикле статей в силу своих возможностей постараюсь раскрыть, откуда идут корни 2С19, М109 и прочих стоящих ныне на вооружении САУ.

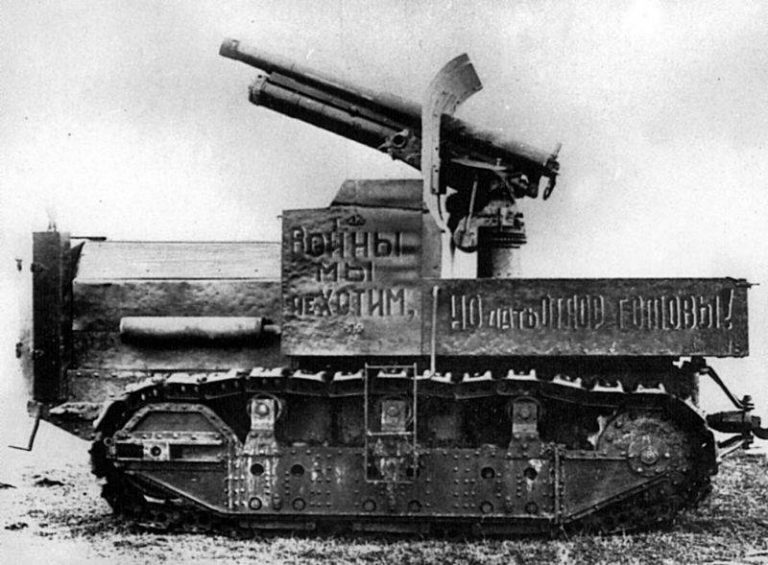

Нельзя сказать, что СССР не обращал внимания в 30-е – 40-е года на самоходные орудия. Только из-за специфики опыта Первой мировой и Гражданской войн, недостаточно развитой промышленности почти всё внимание было сосредоточено на производстве и развитии танков как перспективного вида вооружения грядущей войны. То, что Вторая мировая будет, понимали все и готовились в силу своих возможностей. Проекты самоходок 10-х – 20-х годов не выходили дальше опытных машин, зачастую крайне нелепых. Решению проблемы мобильности полевой артиллерии за счёт самоходного шасси уделялось мало внимания, больше концентрировались на создании современных буксируемых систем, которые были дешевле САУ, что позволяло быстрее насытить ими войска. При этом огромные средства, которые могли потратить на развитие самоходок, были растрачены на авантюрные проекты в виде полигональных стволов для пушек, снарядов с готовыми нарезами, подкалиберных снарядов для дальнобойной артиллерии и т.п. В самом начале 30-х появился интересный проект СУ-2 (76-мм дивизионная пушка обр. 1902/30 гг. на базе трактора Коммунар 3-90), так и оставшийся опытным. Испытания 1931-го года показали неплохие для своего времени характеристики самоходки, но на пороге уже стояла новая эра, когда бронетехника уже не являлась эрзацем на гражданском шасси, и проект закрыли.

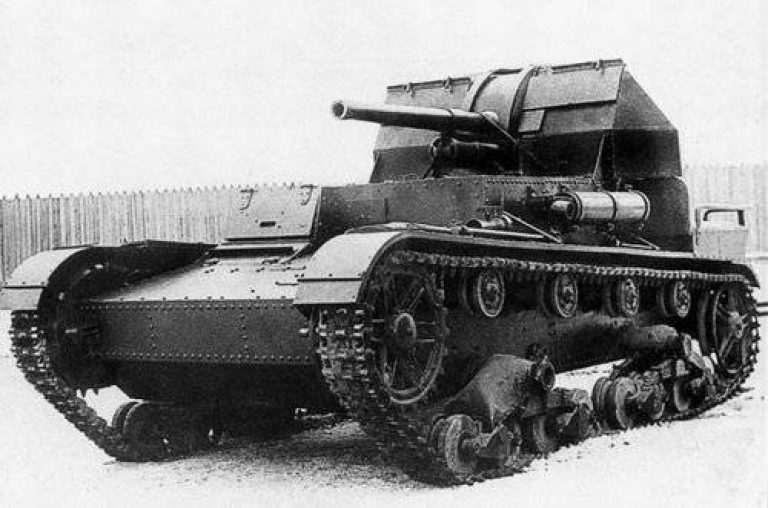

Следующим шагом стала СУ-5. Эта машина подразумевала под собой установку на шасси Т-26 всё той же трёхдюймовки (СУ-5-1), 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. (СУ-5-2) и 152-мм мортиры 1931 г. (СУ-5-3). Троица должна была образовать так называемый триплекс – унифицированные установки, взаимодополняющие друг друга. Плюсом было наличие массового отработанного шасси (хоть и с рядом переделок), упрощение подготовки экипажей. Минусов хватало – крайне малый возимый БК (8 снарядов у СУ-5-1, 6 выстрелов у СУ-5-2, а сперва было вообще 4 снаряда при 6 зарядах, и 0 у СУ-5-3), шасси не лучшим образом справлялось с отдачей 152-мм мортиры, а для подготовки к стрельбе требовалось 2-3 мин. Для понимания, насколько мал БК, можно привести современные нормы расхода снарядов на поражение неподвижных целей с закрытой позиции. Так, для Д-30 и 2С1 на поражение открыто стоящей пехоты на площади в 1 га надо 40 снарядов, командных пунктов, автотранспорта – 50. В то же время, 4-орудийная батарея СУ-5-2 при себе имела всего 24 выстрела. Дальности могло не хватать для решения некоторых задач – если проектируемая 76-мм дивизионная пушка Ф-22 стреляла на дальность до 13,6 км, то 152-мм мортира – только 5,2 км. По ряду причин и СУ-5-1 не была поставлена на поток. Так что до серии дожила лишь СУ-5-2.

В ходе производства БК увеличили до 8 выстрелов (хотя военные просили до 10, но слишком мал Т-26 для нормального размещения всего необходимого). Дальнейшие работы по развитию проекта остановили, как и само производство САУ, выпустив всего 26-30 машин. Завод №174, который должен был делать самоходки, не справился с выпуском Т-26, потому и заказ на СУ-5 отменили. Применялись они эпизодически – 5 штук воевало в составе 2-й мехбригады на озере Хасан в 38-ом, и хоть пострелять довелось немного, в донесениях результаты оценивались положительно. Одна батарея участвовала в освободительном походе 39-го года. Применялись СУ-5 и в ВОВ, но из-за малочисленности быстро были потеряны и какого-то следа в истории войны не оставили.

Самой массовой разработкой оказалась СУ-12/СУ-1-12 1933-го года. Хоть и предназначалась больше для ведения огня прямой наводкой, но слишком она интересна для будущего понимания развития самоходок, чтобы пропустить. Это была колёсная САУ с 76-мм полковой пушкой обр. 1927 г. на базе американского грузовика Moreland TX-6 (да-да, современная мода на колёсные СГ не нова) производства Кировского завода. Чуть позже базой стал нижегородский аналог американца ГАЗ-ААА. В итоге 48 самоходок на базе Морелэнда обозначили СУ-12, а 51 на базе ГАЗа – СУ-1-12. В ходе производства сушка подвергалась постоянным улучшениям – усилили раму грузовика, поработали над удобством эксплуатации, добавили возимый БК на 36 снарядов и ЗИП, бронещиток из 4-мм листа. Выпущенные машины разошлись побатарейно на усиление мехбригад, а часть досталась и танкистам. СУ-12 из-за износа и отсутствия запчастей была списана в 1938-ом. СУ-1-12 успела поучаствовать и в боях на озере Хасан, и на Халхин-Голе, и в Зимней войне. Часть дожила до 22 июня, но приняли они бой с немцами или нет найти не смог.

Теперь сделаю отступление, поскольку о колёсных САУ можно теперь забыть всерьёз и надолго. Колёсное шасси имеет ряд преимуществ и недостатков. Из положительного — дешевизна в производстве и эксплуатации, высокая мобильность по шоссе, больший ресурс в сравнении с гусеницами. Из минусов колёсного шасси — оно слабее, имеет гораздо более низкую проходимость, а сама база гражданского грузовика не имеет брони, что резко снижает живучесть техники в случае противодействия артиллерии и бронетехники противника. Даже обычный пулемёт под винтовочный патрон станет проблемой. Для СУ-1-12 это усугублялось ещё и не самой высокой надёжностью грузовиков, которым приходилось испытывать отдачу пушки. Так или иначе, но работами по САУ на колёсном шасси всерьёз занялись лишь в 80-х.

Полковушка в своём классе была отличным орудием и идея постоянно её возить с моторизированными подразделениями была заманчивой. В СКБ Кировского завода на базе танкетки Т-27 в 1933-ем разработали КТ-27 (или СУ-76). 3 экземпляра прошли испытания, по результатам которых 11 ноября 1936-го проект закрыли. Слишком тяжёлой оказалась 76-ммка для танкетки – двигатель постоянно перегревался и после 15 км марша мехводу было невозможно находиться на своём месте. В тоже время, меткость пушки в сравнении с буксируемым вариантом значительно повысилась.

Больше на фронтах отметилось детище Ленинграда – лёгкая САУ Т-26-6, опять же на базе Т-26. В отличие от СУ-5, в качестве донора шли уже выпущенные двухбашенные Т-26, которых в Красной Армии к 41-му году хватало. На них планировали ставить 76-мм танковую пушку КТ-26. Разработка самоходки, получившей название Т-26-6, из-за войны затруднилась, в итоге машину оснастили 76-мм полковой пушкой обр. 1927 г. и двумя пулемётами ДТ. В переделку попали не только двухбашенные, но и, из-за нехватки средств в Ленинграде, огнемётные танки и тягачи.

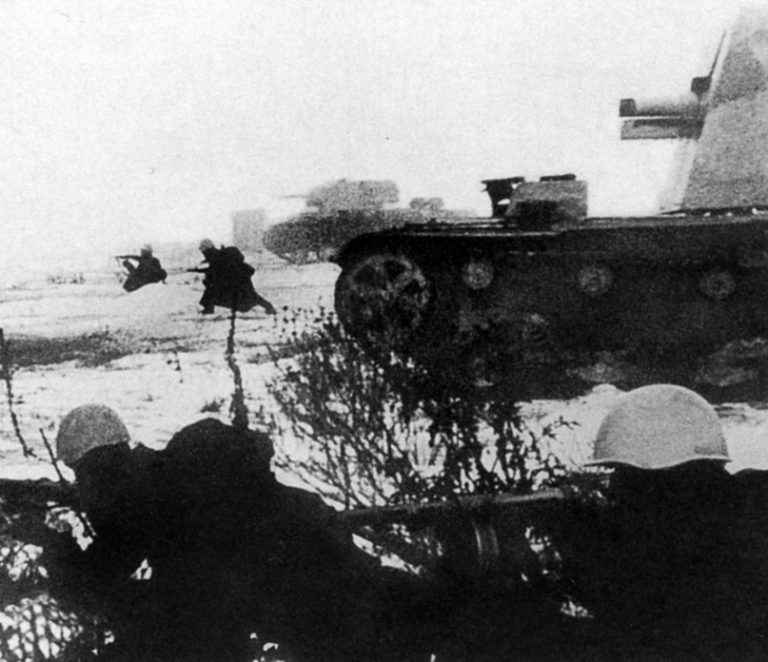

Выпущено не менее 17 САУ, ушедших в танковые бригады. Начиная с 42-го года, в документах Т-26-6 именовали как «танки Т-26 с 76-мм пушкой», «арт-танк СУ», «СУ Т-26», «Т-26 СУ-76» что в итоге привело к появлению названия СУ-26. Самоходки применялись и в боях за Ленинград, и дальше, при наступлении на Финляндию в 44-ом. 23 июня 1944 года, после взятия Выборга, 3 оставшиеся в строю Т-26-6 были списаны из-за крайне сильного износа. Машины проявили себя с лучшей стороны, поддерживая действия танков и пехоты, уничтожая полевые укрепления противника. При этом часто огонь вёлся прямой наводкой, ставя Т-26-6 в один ряд с СУ-76, которая превосходила предшественницу.

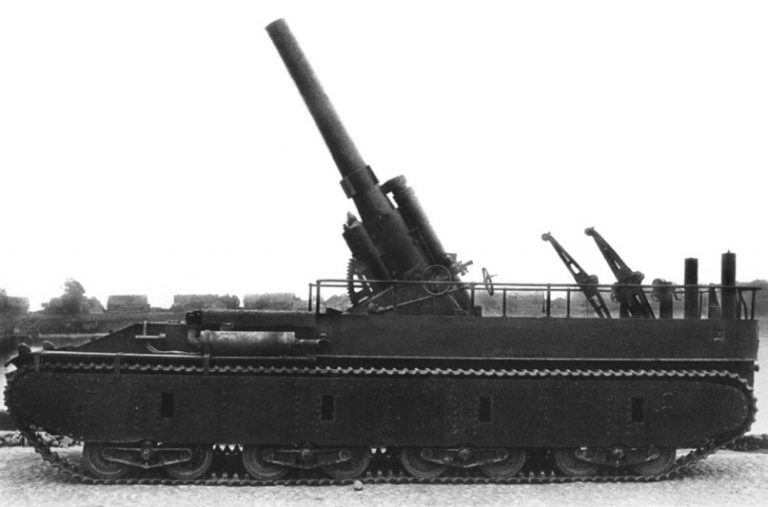

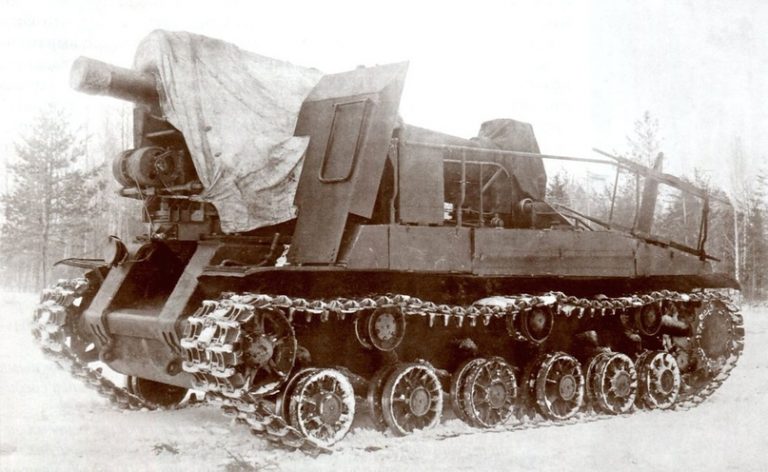

От небольших сушек переходим сразу к огромным мастодонтам – СУ-14 с 203-мм гаубицей Б-4. Эту самоходку сперва хотели создавать на базе Т-24, но из-за закрытия работ по нему в дело пустили перспективное шасси Т-35. Испытания в 1934-ом году выявили многочисленные проблемы с надёжностью СУ-14. Доводка, испытания и снова доводка заняли более года, по итогу работ появилась СУ-14-1. Как начались испытания, появилась идея установки 152-мм дальнобойных пушек (например, Бр-2 с дальностью стрельбы ОФС 25 км – больше Мсты-С!). Испытания в начале 37-го показали преимущество пушечной САУ из-за большей дальности, да и скорострельность выше. Планировалась установка 280-мм мортиры Бр-5. Но, в том числе из-за ошибок главного конструктора, организовать производство СУ-14 так и не удалось – сырая была машина.

О СУ-14 вспомнили во время Зимней войны, когда потребовалась штурмовая САУ для разрушения полевых укреплений. СУ-14 и СУ-14-1 передали заводу №185 для установки противоснарядного бронирования, обеспечивающего защиту от ПТО на дистанции 1,5-2 км. Из-за дополнительной брони масса выросла до 64 т, соответственно, резко упала и подвижность. Работы затянулись, и получившие индекс СУ-14-Бр-2 машины отправились в Кубинку. В 41-ом году их применили для обороны полигона от наступающих немцев. После войны одну самоходку сдали на металлолом, а вторая дожила до наших дней.

Следующей попыткой установить Б-4 на самоходное шасси стала С-51, спроектированная на основе более ранних проектов на базе КВ-1с под руководством небезызвестного В.Г. Грабина в 1943-ем году. Несмотря на то, что по заключению комиссии самоходка была рекомендована к принятию на вооружение, недостатки перекрыли достоинства – шасси КВ-1с не было приспособлено для такой мощной пушки, установка при выстреле окатывалась назад до 1,3 м, перед подбрасывался почти на полметра, сбивалась наводка, с платформы падала орудийная прислуга. Был и ещё один большой минус – производство КВ-1С и Б-4 на тот момент уже было прекращено. Эту компоновку повторили в САУ С-59, только вооружённую 152-мм пушкой Бр-2. Самоходка была испытана в июле 1944-го года но также не попала на вооружение из-за тех же самых проблем, что и у С-51.

Стоит отметить занятный факт – значительная часть из описанных самоходок была рассчитана на ведение огня прямой наводкой. Однако, во многом они явились предками Гвоздик, Гиацинтов, Акаций и других поздних САУ, ведущих огонь с закрытых позиций. Расположение орудия в кормовой части облегчало ведение огня с подачей боеприпасов с грунта, более равномерно распределяло нагрузку на шасси. Если посмотреть на все современные самоходки, их устройство в целом повторяет своих предков.

Увы, на этом развитие САУ, ведущих стрельбу с закрытых позиций, фактически остановилось. К тому был ряд предпосылок, например, нехватка мощностей промышленности для производства лишних шасси, тогда как фронт требовал танки, истребители танков и орудия непосредственной поддержки пехоты. Сложностью производства САУ в сравнении с буксируемыми пушками были высокий расход высококачественного металла для бронирования, обязательно наличие двигателя, тогда как буксируемые могли тащить лошади, а лёгкие пушки типа 45-ки или полковушки – и люди (правда медленно и недолго). База Т-26, БТ была для большей части фронта нежизнеспособной из-за нехватки запчастей и выработки ресурса шасси, что показала эксплуатация Т-26-6 – несмотря на то, что темпы наступления в 44-ом были невелики, шасси оставшихся машин быстро пришли в негодность. При этом в сегменте 76-мм пушек массово шла удачная СУ-76.

Правда, по результату войны стало ясно, что калибр 76 мм в дивизионном звене отживает своё и надо переходить к 85- и 122-мм системам. К такому же выводу пришли и американцы, посчитавшие калибр 105 мм наиболее подходящим для Европейского ТВД. А вот выдержала бы база Т-70 122- и тем более 152-мм системы – вопрос. К тому же, из-за размеров большой боекомплект крупнокалиберных снарядов шасси Т-70 везти не могло. Так или иначе, в 40-х – 50-х годах в СССР царствовали буксируемые орудия.

Список литературы:

1. Свирин М. Самоходки Сталина. История советской САУ 1919-1945. 2008 г.

2. Кириндас А., Павлов М. Самоходно-артиллерийские установки на базе Т-27. Техника и вооружение 11-2012.

3. Пашолок Ю. Блокадный долгожитель. Warspot, 2017.

4. Пашолок Ю. Крупнокалиберные кабриолеты. Warspot, 2018.

5. Пашолок Ю. Кочующая гаубица по-советски. Warspot, 2020.

6. Шунков В. Энциклопедия артиллерии особой мощности. 2004.

7. Коломиец М. КВ «Клим Ворошилов» – танк прорыва. 2006.

8. Солянкин А. и др. Отечественные бронированные машины. XX век. Том 2. Отечественные бронированные машины 1941-1945. 2005.

Автор — Алексей Борзенков

Источник — https://vk.com/@artillery333-samohodnaya-artilleriya-rossii-i-ssha-chast-1-nachalo-sovets