Затишье между боями.

После череды боев 4-5 мая на дальневосточном ТВД наступило временное затишье. Иессен получил телеграмму Макарова о состоявшемся генеральном сражении и теперь готовил свой разросшийся отряд к дальним рейдам на коммуникациях противника. Артурские броненосцы зашли на внутренний рейд и теперь на них спешно исправляли полученные повреждения, готовя корабли к новым боям. На внешнем рейде велись работы по снятию с мели «Алмаза» и буксировке его в док. Обо всем этом знал от своих наблюдателей адмирал Того, а потому особо не спешил с проведением работ, погрузке угля и боеприпасов и дал два дня отдыха личному составу двух броненосных отрядов. После чего предстояла переброска поврежденных кораблей в Японию для серьезного ремонта. База в Сасебо вместить 11 кораблей линии одновременно не могла, а потому с посыльными судами были отправлены соответствующие приказы в Нагасаки, Такесики и Майдзуру. Реально ремонта требовали только 9 крупных кораблей, но о гибели «Хацусе» и «Ясима» адмирал еще не знал и напрасно ждал их подхода в течении двух дней. К вечеру второго дня на горизонте показался дым, но вместо долгожданных броненосцев прибыл английский пароход со спасенными моряками.

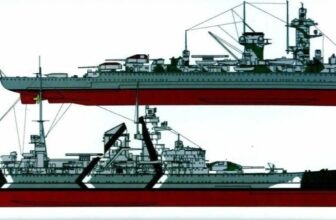

Дело в том, что после боя возле Циндао вступивший в командование отрядом Цывинский принял на борт «Кремля», «Кронштадта» и «Варяга» максимально возможное количество людей с «Александра III» и «Мстителя». Плюс ко всему имелись около двух сотен человек, спасенных с японских броненосцев и условия обитания на кораблях Цывинского были, мягко говоря, не очень. Поэтому был остановлен английский пароход, на который и пересадили пленных. Капитан парохода был сочувствующим Японии, а потому вместо порта Вэйхайвэй пошел сразу к островам Эллиота где и высадил японцев. Среди спасенных было 8 офицеров, которые и дали подробный отчет о ходе боя адмиралу Того и присутствующим на совещании командирам кораблей. Там же, в кают-компании «Микасы», присутствовали и английские наблюдатели Трубридж и Пэкинхэм, а потому все разговоры велись на английском. Наблюдатели внимательно выслушивали все подробности, изрядно исписав при этом свои блокноты, а потом весь следующий день составляли совместный доклад, который и был отправлен через Вэйхайвэй в Адмиралтейство. Согласно докладу, из трех потопленных японских броненосцев, ни один не погиб от огня новейших броненосцев типа «Кремль». Мало того, японский броненосец «Асахи», на котором и были английские наблюдатели, затратил даже меньше времени, чем 5 кораблей Вирениуса затратили на уничтожение двух японских броненосцев. Выводы, сделанные наблюдателями, оказали серьезное влияние на дальнейшую постройку кораблей в Англии и охладили горячие головы лорда Фишера и его сторонников. Строительство кремлей (дредноутов) было решено пока не начинать и ограничиться постройкой классических броненосцев типа «Кинг Эдуард VII».

После 5 (18) мая прекратились также и разбойничьи (по определению англичан) действия вспомогательных крейсеров южнее Японии. «Лена», «Ангара» и тоже ставший вспомогательным крейсером «Екатеринослав» перестали «грабить» идущие в Японию транспорты и изымать с них уголь и продовольствие в свою пользу. Все три вспомогательных крейсера ушли в сторону от торговых путей и затаились как мышь под веником. Все понимали что они ждут отряд Вирениуса (на самом деле уже Цывинского) чтобы пополнить боевым кораблям боекомплект, уголь и прочие припасы и повторить попытку прорыва. Но места рандеву никто не знал, да и сил способных остановить этот отряд возле Японии попросту не было.

Цывинский, как и Того тоже никуда не спешил. Еще во время следования к точке рандеву с транспортами-вспомогательными крейсерами силами экипажа и «пассажиров» устранялись повреждения полученные в двух боях. Шли к точке назначения экономическим ходом около двух суток, работали посменно, а потому люди успели отдохнуть. В точке рандеву встретились со вспомогательными крейсерами, которые попутно выполняли роль судов обеспечения: «Ангара» была закреплена за «Кремлем», «Лена» за «Кронштадтом», а «Екатеринослав» сразу за двумя «гарибальдийцами». Поскольку «Мститель» интернировался в Циндао, содержимое транспорта целиком досталось «Варягу». На нем удалось загрузить полный боекомплект для уцелевшей кормовой башни ГК и девяти шестидюймовок-четырех с правого борта и пяти с левого. Не вся артиллерия ГК была исправна на «кремлях», после окончания ремонтных работ на «Кронштадте» были боеспособны 5 двенадцатидюймовок, четыре с кормы и только одна с носа, в верхней башне. На «Кремле» были исправны обе носовые башни и одна кормовая, тоже верхняя. На «Ангаре» и «Лене» имелось по неполному боекомплекту, по 400 полубронебойных снарядов с 12,7 кг черного пороха, закупленных в САСШ, но с учетом выбитых в бою орудий и не до конца израсходованных снарядов в прилегающих к ним погребах, вышло вполне прилично, по 73 снаряда на каждый действующий ствол. Запасов перегруженного с транспортов угля вполне хватало хоть до Порт-Артура хоть до Владивостока, но Цывинский в Артур решил не идти, слишком высокой была вероятность что его маленький отряд столкнется сразу со всеми кораблями линии Японии. К тому же люди сильно устали от долгого плаванья и хотели оказаться на берегу. Было решено пробиваться во Владивосток, по возможности избегая контакта с врагом. К прорыву подготовились максимально возможно для тех условий-полученные в боях пробоины были тщательно заделаны и подкреплены подручными средствами, топки котлов очищены от шлака, корабли прибраны после бункеровки, а экипажи после окончания работ отдохнули.

Немногим ранее три японских броненосных крейсера «Токива», «Адзума», «Ивате» под командованием контр-адмирала Симамуры зашли в Вэйхайвэй. Англичане оказали самый теплый прием своим любимым союзникам, помогли устранить некоторые повреждения, загрузиться углем и выделили со своих складов шестидюймовые снаряды (восьмидюймовых в наличии не было). После окончания работ Симамура двинулся в Японию на серьезный ремонт довольно своеобразным маршрутом-Того предписал идти экономичным ходом на Ичхон, после чего повернуть на юг и двигаться вдоль западного побережья Корейского полуострова. Если идущие в Чемульпо японские войсковые транспорты подвергнутся атаке русских, то Симамура был обязан придти им на помощь. Весь этот путь адмирал прошел без происшествий, но у южной оконечности полуострова был перехвачен посыльным миноносцем. Новый приказ Того предписывал идти в Такесики, т.к. база в Сасебо готовилась к приему броненосцев. Утром 10 (23) мая крейсеры Симамуры уже подходили к острову Цусима, но 8:33 радист «Ивате» принял шифрованную радиограмму от вице-адмирала Катаоки. В ней сообщалось что вспомогательные крейсеры обнаружили отряд Цывинского в составе трех вымпелов севернее островов Гото идущих курсом в восточный Цусимский пролив. Катаока просил все военные корабли находящиеся поблизости оказать ему помощь. Уже в 8:40 утра «Ивате», а за ним «Адзума» и «Токива» поворачивали на юг.

Бой в Цусимском проливе.

Контр-адмирал Цывинский намеренно пошел на прорыв с утра. Здравый смысл подсказывал что все крупные японские миноносцы сосредоточены возле Порт-Артура, а на малых номерных миноносцах атаковать крупные корабли при свете дня было самоубийством. Стесняющие отряд вспомогательные крейсеры были отправлены вокруг Японии, причем идти во Владивосток им предстояло не сразу, а сперва пошакалить на восточном торговом пути и догрузиться углем с призовых транспортов. Отряд боевых кораблей был построен следующим образом: головной «Кремль» (флаг Цывинского), имеющий исправные носовые башни, в центре броненосный крейсер «Варяг», замыкающим «Кронштадт», имеющий 4 боеспособных орудия ГК с кормы. Отряд шел со скоростью 12 узлов, могли разогнать и до пятнадцати, но адмирал решил раньше срока кочегаров не утомлять. Драки по возможности старались избегать, по маячившим на горизонте японским вспомогательным крейсерам никто не стрелял. Так шли примерно до полудня и почти достигли входа в восточный Цусимский пролив, но в 11:57 сигнальщик с марса доложил о множественных дымах с веста. Вскоре противник был опознан-на пересекающемся курсе шли три «симы» адмирала Катаоки и устаревший броненосец немецкой постройки «Чин Иен». Атаковать столь несерьезными силами два новейших линкора и броненосный крейсер было верхом безрассудства, но Катаока все равно рвался в драку, планируя связать боем Цывинского до подхода подкреплений. Сам же Цывинский вначале от боя хотел уклониться, воспользоваться превосходством скорости и проскочить не вступая в огневой контакт. Но его переубедил флагманский артиллерист лейтенант Казимир Кетлинский, которого поддержали и остальные офицеры. Цель была лучше не придумаешь, и представлялась уникальная возможность потренировать комендоров в стрельбе на дальние дистанции. На мачте «Кремля» были подняты флажные сигналы, согласно которым командиры кораблей имели право маневрировать по своему усмотрению и самостоятельно выбирать цели, но не сходиться с противником ближе чем на 50 кабельтов. После этого началась свободная охота в которой японские корабли пытались выйти на дистанцию эффективного огня, а русские маневрировали и стреляли не позволяя сблизиться. В течении полутора часов «Кремль» попал один раз снарядом главного калибра в «Ицукусиму», а «Кронштадт» дважды попал в «Чин Иен», но эти попадания были неопасными для боеспособности кораблей. «Варяг» обстреливал «Хасидате», было несколько накрытий, хоть и без прямых попаданий, но наблюдавшие за стрельбой офицеры сочли и это хорошим результатом.

В ходе боя противники несколько сместились к югу и к месту событий успели подойти два отряда малых номерных миноносцев, чуть позже наблюдатели с марса обнаружили дыми третьего. Цывинский приказал снова построиться в кильватерную колонну, так сказать «во избежание», и начал на «Кремле» обходить отряд Катаоки по дуге, имея генеральное направление на Владивосток. Вскоре ему в кильватер пристроились и другие русские корабли. Катаока продолжал наседать, и только после удачного попадания в нос «Ицукусимы» отказался от своих намерений и отвел свой отряд подальше на восток. Вскоре садящийся носом флагманский корабль Катаоки выбросился на мель острова Ики, а сам адмирал перенес свой флаг на неповрежденный «Мацусима» и снова двинулся в погоню.

Корабли Цывинского уже оторвались от отряда Катаоки и легли на курс норд-ост 23, везде закипела напряженная работа. Традиционно банили стрелявшие в бою орудия, а аварийные партии проверяли заделку пробоин, поскольку от сотрясений корпуса кое где возникла течь. При необходимости откачивалась поступившая за борт вода. Комендоры малокалиберной артиллерии непрерывно дежурили возле пушек, но минных атак японские номерные миноносцы не предпринимали. Цывинский решил что командиры миноносцев поджидают более серьезного подкрепления и его опасения подтвердились, с марса заметили дымы с веста. Позднее идущие на пересечку корабли были опознаны как два асамоида и идущий между ними «Адзума». Стоящие на мостике «Кремля» офицеры оживились, желая задать хорошую трепку более слабому противнику, но вот сам Цывинский приуныл, что не осталось незамеченным.

-Генрих Фаддеевич, и что же вас тревожит?-спросил за всех флагманский артиллерист Кетлинский-да мы их потопим как котят!

молодому офицеру уж очень хотелось «открыть счет», так как до этого «кремли» не потопили ни одного корабля противника, но адмирал охладил пыл своего любимчика.

-потопить то потопим, Казимир, а дальше что? Нам в боях с Того и Насибой уже выбили около трети противоминной артиллерии и сейчас причешут фугасами, чем ночью отбиваться будем?

Приблизительно такие же мысли посещали и контр-адмирала Симамуру, который и не надеялся потопить хоть один русский корабль артиллерией, а потому рассчитывал лишь оказать посильную помощь миноносцам. Правда, в глубине души, и сам адмирал и каждый из командиров кораблей мечтал повторить подвиг «Варяга-2» (первый утонул в Чемульпо) и потопить торпедой броненосец. Времени до заката было полно, а вот шестидюймовых снарядов союзники-англичане отсыпали в Вэй-Хай-Вэе не так уж и много, поэтому Симамура не спешил и осторожно сближался с отрядом Цывинского. Ситуация требовала выпустить имеющиеся снаряды с максимальной эффективностью, чтобы впоследствии миноносцы поставили жирную точку.

Первыми пристрелку начали русские, когда колонны разделяло 40 кабельтовых. Цывинский, еще пара офицеров штаба и лейтенант К. Кетлинский наблюдали за боем с мостика над крышей ходовой рубки. Минут через десять после начала пристрелки Кетлинский отнял от глаз бинокль и сокрушенно покачал головой, это не укрылось от глаз адмирала.

-что-то не так, Казимир?-вежливо поинтересовался адмирал. Кетлинский начал отвечать, но в это время обе носовые башни дали залп и слова потонули в грохоте. Потребовалось время, пока не прошел звон в ушах и Цывинский услышал ответ.

-да как же так, Генрих Фаддеевич, эти бездельники начали тренироваться еще на Балтике, на мониторах, провели ряд боев, включая сегодняшний с Катаокой, и все равно кладут снаряды как Бог на душу положит. Я ожидал большего.

-подождем, может что изменится…

Командующий отрядом как в воду смотрел-после следующего залпа с марса крикнули «накрытие!». Оба поляка вскинули к глазам бинокли и успели рассмотреть. Столбы воды опадали довольно долго и головной «Ивате» скрылся весь во всплесках от шестиорудийного залпа. Следующий залп дал не только накрытие, но и прямое попадание, хотя за всплесками этого никто с «Кремля» и не заметил. Двенадцатидюймовый снаряд ударил по касательной в носовую башню и срикошетил влево, в надстройку. Взрыватель сработал прямо под боевой рубкой и все находящиеся там попадали с ног. Мало того, один из крупных осколков толстостенного снаряда снизу вверх пробил настил мостика и оторвал адмиралу Симамуре ногу по самое колено. Истекающего кровью и потерявшего сознание от болевого шока адмирала унесли в лазарет и в командование отрядом вступил командир «Ивате» капитан Кавасима. Первый же приказ, который отдал ВРИО командующим отрядом был поворот коордонат влево, с целью разорвать дистанцию еще на 10 кабельтовых. Такой маневр отрабатывался на учениях, когда каждый из кораблей покидал строй и потом возвращался обратно. Но сейчас на двух последующих мателотах не поняли замысла и послушно повторили маневр головного корабля. Обстрел со стороны русских минут на 10 прекратился, сами японцы тоже не стреляли, т.к. с 52 кабельтовых эффективность стрельбы шестидюймовками была весьма сомнительной. Но вот русские снова начали пристрелку, недавний бой с Катаокой их кой-чему все же научил. Через 12 минут после начала пристрелки «Ивате» был взят в вилку и Кавасима снова приказал сделать коордонат влево. Но в момент перекладки руля тяжелый снаряд пробил карапасную палубу в корме и взорвался в румпельном отделении. В итоге «Ивате» так и остался на несколько минут на циркуляции, успев описать почти полный круг, после чего перешел на управление машинами и резко потерял скорость. С мостика «Адзумы» заметили взрыв на впередиидущем мателоте и на этот раз курс менять не стали. Как оказалось, это было крупным просчетом со стороны капитана Мураками-русские комендоры по приказу Кетлинского лишь довернули пушки по горизонту не меняя угла вертикальной наводки и накрыли «Адзуму» с первого залпа. Уже второй залп дал прямое попадание, двенадцатидюймовый снаряд поднырнул под броневой пояс, прошел сквозь угольную яму, в которой угля оставалось едва ли четверть, и взорвался в погребе шестидюймовых снарядов первого каземата. К счастью для японцев, этот погреб пустовал, так как орудие было повреждено еще в бою с отрядом Макарова. Но крейсер тряхнуло весьма основательно, как попаданием так и гидродинамическим ударом от других снарядов этого же залпа. Вспомнив традиционную японскую поговорку про гору и перышко, Мураками отдал приказ идти на сближение. Во первых это на какое-то время сбило русским наводку, во вторых уменьшение дистанции давало больше шансов японским комендорам. Требовалось выполнить первоначальный план и выбить как можно больше орудий противоминной артиллерии русских. К этому моменту уже четыре отряда малых миноносцев стянулись к месту событий и шныряли вокруг как акулы почуявшие кровь.

Во время сближения попаданий в японские крейсеры не было, тяжелые снаряды летящие с перелетом с воем пролетали над кораблями и падали в море не взрываясь. Всё изменилось когда дистанция сократилась до 37-ми кабельтовых и Мураками приказал лечь на параллельный курс и начинать пристрелку. Через несколько минут противники обменялись результативными залпами: снаряд с «Токивы» попал в надстройку «Кронштадта», тот в ответ снес грот-мачту своему визави почти наполовину. К тому же по «Адзуме» начал пристрелку временно молчавший до этого «Варяг». Именно его восьмидюймовый снаряд и попал в идущий головным японский броненосный крейсер. Комендоры «Кремля» несколько подзадержались с пристрелкой, но зато их залп был просто сокрушительным, поскольку попало сразу два снаряда. Но к этому моменту и «Адзума» нащупал дистанцию и шестидюймовки перешли на беглый огонь. Упрямый Мураками решил биться до конца, точнее до полного израсходования снарядов среднего калибра. Приблизительно с полчаса противники перестреливаясь шли параллельными курсами, на обоих русских линкорах отчетливо различались пожары, не горел только «Варяг», которого японцы проигнорировали. Сзади постепенно приближался «Ивате», судя по всему управлением рулем на нем восстановили. Но затем темп стрельбы с двух японских крейсеров резко упал, погреба правого борта опустели. Экипажам японских кораблей пришлось проделывать довольно трудоемкую и опасную работу, поднимая снаряды по элеваторам левого борта и вручную переносить их на правый. «Ивате» еще не сблизился на дистанцию эффективного огня и ничем не мог помочь двум оставшимся крейсерам. Положение японцев было не то чтобы безнадежным, но крайне неблагоприятным-пушки стреляли редко, оба крейсера имели весьма ощутимый крен на правый борт, попытка потопить равного по скорости противника таранным ударом или минной атакой наверняка бы закончилась неудачей. Именно поэтому капитан Мураками решил что исполнил долг до конца и приказал поднять сигнал «поворот всем вдруг на 8 румбов влево». «Всех» на тот момент оставалось только два, «Ивате» их так и не догнал. Тем не менее, оба броненосных крейсера синхронно, как на учениях, сделали поворот и вышли из под обстрела. Преследовать их русские не стали, ограничившись парой залпов вдогонку, но попаданий не было.

Из за прибывающей через пробоины воды оба крейсера двинулись к острову Цусима. Помпы с поступлением воды не справлялись, но на японских крейсерах было мало угля и почти закончился боекомплект, и это спасало положение. Вскоре в их сторону довернул «Ивате». Адмиралу Симамуре уже успели оказать помощь в лазарете и потом снова вынесли на мостик. Теперь он провожал глазами корабли Цывинского, готовые скрыться за горизонтом и надеялся что с наступлением темноты миноносцы добьются успеха.

Между тем на мостике «Кремля» русский адмирал с тревогой наблюдал за мелкими номерными миноносцами, число которых уже достигло шестнадцати. На всякий случай еше три часа назад был отдан приказ забивать искрой все переговоры противника, чтобы помешать им координировать свои действия, поэтому воспользоваться беспроволочным телеграфом японцы не могли. Около 18 часов сигнальщик доложил о появлении одиночного дыма с норда, а спустя несколько минут о множественных дымах, после чего на кораблях была объявлена боевая тревога, главным образом для комендоров и прислуги орудий ГК, поскольку прочие и так дежурили у своих пушек в ожидании минных атак. Вскоре ситуация прояснилась-встречным курсом двигался вспомогательный крейсер под японским военно-морским флагом держащий на мачте какой-то сигнал. Ни самого крейсера ни сигнала с русских кораблей не распознали, но зато сигнал смогли прочесть японцы. Все четыре отряда миноносцев почти одновременно прыснули в разные стороны. По их поведению на мостике «Кремля» поняли что на хвосте у вспомогательного крейсера повис отряд Иессена. Сами корабли было пока не разобрать, поскольку они шли колонной и створились для наблюдателей, но напряжение спало. Цывинский напряженно обдумывал сложившуюся ситуацию-с одной стороны был крайне благоприятный момент добить три поврежденных броненосных крейсера, к тому же не имевших восьмидюймовых снарядов, с другой стороны битым кораблям отряда требовалась защита от минных сил противника. Взвесив все «за» и «против», в том числе учтя и время, оставшееся до заката, адмирал приказал поднять сигнал о помощи со стороны крейсерского отряда.

Головным шел самый быстроходный крейсер ВОК «Богатырь», который опережал остальных примерно на 8 кабельтовых. Подняв ответ «сигнал вижу», крейсер тем не менее проскочил мимо, продолжая погоню за японцем. Зато идущие следом «Россия» под адмиральским флагом и «Громобой» застопорили машины. То же самое сделали и корабли отряда Цывинского. Все 5 кораблей по инерции прошли вперед и остановились, дистанция между флагманскими кораблями после остановки была около 5 кабельтов. «Кремль» немного подработал машинами и сблизился настолько, чтобы корабли не «присосало» друг к другу, но можно было общаться с помощью рупора. В ходе состоявшегося разговора Иессен узнал что впереди три битых японских броненосных крейсера почти без боекомплекта, а Цывинский узнал что севернее идет вторая половина отряда из более тихоходных крейсеров «Рюрик», «Дмитрий Донской» и «Аврора» под командованием Рейценштейна. Посовещавшись, оба адмирала «пришли к консенсусу»-Цывинский помогает крейсерскому отряду добить недобитков, после чего его корабли принимают часть угля с «России» и «Громобоя» и под охраной крейсеров идут во Владивосток. Корабли пришли в движение, крейсеры двинулись прежним курсом на зюйд-зюйд-вест, отряд Цывинского развернулся и пристроился им в кильватер.

Тем временем довольно быстроходный японский вспомогательный крейсер успел уйти под крылышко отряда Симамуры и подходившего с юга отряда Катаоки. Связываться с превосходящими силами Стемман не стал и отвернул к своим. Японцы, получившие сведения о противнике, разделились. Тонущие «Адзума» и «Токива» получили от Симамуры приказ выбрасываться на мель и спасать экипажи, «Ивате» и отряд Катаоки двинулись вдоль восточного берега острова Цусима на юг в надежде оторваться и уйти в Такесики. И это им в целом удалось-скорость сближения противников была сравни тельно невелика и Иессен решил что догнать до темноты не успеет. Объединенный русский отряд сосредоточился на добивании выбросившихся на мель кораблей. Из за недостатка времени и малого количества снарядов на броненосцах мудрить в этот раз не стали а бесхитростно сблизились с беспомощными противниками до 15 кабельтовых и превратили оба японских броненосных крейсера в хлам, до состояния восстановлению не подлежит. Попутно потренировались в стрельбе и три из шести крейсеров Владивостокского отряда (Рейценштейн подошел позже, уже в сумерках).

Тронулись в путь не сразу, поскольку все три командира отрядов собрались на короткое совещание на «Кремле». Бой с броненосным крейсерами в планы Иессена не входил, и он и Рейценштейн изначально готовились к долгим рейдам на коммуникациях противника, но из за отсутствия разведки обстановки на своем ТВД они не знали. Цывинскому даже не пришлось особо убеждать выделить ему сильное сопровождение. По его мнению, еще не все японские корабли линии пришли на постоянные базы для ремонта, а посему есть смысл задержать рейд на несколько дней чтобы снизить вероятность встречи ВОК с сильным противником. Окончательную точку в дебатах поставили японские номерные миноносцы: уже стемнело, а потому они кинулись в атаку. Шесть владивостокских крейсеров пришли в движение, был вынужден дать ход и «Кремль», ведя за собой «Варяг» и «Кронштадт». Обе шлюпки, на которых прибыли Иессен и Рейценштейн пришлось в спешке бросить, предварительно приняв на борт гребцов. Поскольку всё командование сосредоточилось на одном корабле, с него отдавали команды всем остальным. В результате русские пошли тремя колоннами: самая компактная в центре, состоящая из «Кремля», «Варяга» и «Кронштадта», и две более растянутые по бокам от нее. Левее, ближе к острову Цусима, пошли «Рюрик», «Аврора», «Донской», правее «Россия», «Громобой» и «Богатырь». Постепенно средняя колонна набрала ход до 14 узлов, остальные подстроились под нее. Светомаскировку никто не соблюдал, были включены все прожекторы «владивостокцев», и единственный уцелевший на «Варяге», поэтому японцы отлично видели противника и регулярно атаковали. В какой-то момент им даже удалось добиться успеха-на идущую в голове колонны «Россию» одновременно вышли с разных сторон два отряда миноносцев и путили мины. Уклониться от всех возможности не было, в результате крейсер получил пробоину в угольной яме правого борта напротив второй кочегарки. К счастью для русских, после этого атаки прекратились, т.к. на малых японских миноносцах закончился запас торпед. Тем не менее, до самого рассвета все шли с включенными прожекторами обшаривая светом пространство вокруг себя, а прислуга орудий малого и среднего калибра была наготове. Скорость всего соединения пришлось сбросить до 10 узлов-хоть уголь и погасил энергию взрыва, на «России» возникла фильтрация воды в кочегарку и часть котлов пришлось погасить. Попутно аварийная команда безуспешно пыталась на ходу подвести пластырь. К рассвету крейсер довольно сильно осел в воду, и у прочих уже не возникал вопрос с какого корабля принимать уголь отряду Цывинского. Дело в том что с вспомогательных крейсеров, они же транспорты обеспечения, угля взято было чуть ли не впритык, а в только что прошедшем бою пришлось регулярно маневрировать, отклоняться от конечной точки маршрута и идти с совсем не экономической скоростью.

Уголь пришлось принимать прямо в море и довольно далеко от берега, в условиях умеренной качки. Первым к «России» пришвартовался «Кронштадт» и приступил к бункеровке. Отлично обученная команда Эссена довольно быстро погрузила 150 тонн угля уже к обеду, после чего броненосец в сопровождении «Авроры» ушел во Владивосток. Затем к другому борту крейсера подошел «Кремль» и тоже приступил к приемке угля из верхних ям. Что касается «Варяга», то на него уголь возили шлюпками спущенными сразу с нескольких кораблей. Скорость бункеровки таким способом была намного медленнее, но тем не менее к 18 часам удалось принять около 120 тонн, а больше и не требовалось, даже несмотря на архаичные цилиндрические котлы крейсера. За время нахождения на «Кремле» Цывинский, Иессен и Рейценштейн успели вдоволь и довольно продуктивно пообщаться, а также осмотреть повреждения броненосца и оценить воздействие японских фугасов. Расстались к тому времени, когда подошла очередь бункеровки «Кремля», Рейценштейн вернулся на «Рюрик», а Иессен поднял флаг на «Громобое», находиться на окутанном угольной пылью броненосце желающих не было.

Оказавшись на своих кораблях старший и младший флагманы серьезно призадумались, поскольку результаты попаданий японских фугасов их очень сильно впечатлили. Было очевидно что все крейсера требуют серьезных доработок во избежание ненужных жертв. Но все работы было решено производить в условиях порта, а пока была поставлена задача офицерам как лучше осуществить это технически.

Наконец «Кремль» и «Россия» расцепились, шлюпки перевозящие уголь были подняты и соединение тронулось в путь. Приборку кораблей после бункеровки производили уже на ходу. Двигались довольно медленно, поскольку во время остановки пластырь на торпедную пробоину «России» был наложен, и теперь опасались что его сорвет набегающим потоком. Ночью опять шли без соблюдения маскировки и с включенными прожекторами, но минных атак в этот раз не было. К вечеру следующего дня объединенный отряд достиг Владивостока и на этом долгосрочное путешествие броненосцев проделавших длительный путь из Филадельфии закончилось.

В течении недели также прибыли «Лена», «Ангара» и «Екатеринослав», переоборудованный во вспомогательный крейсер и переименованный в «Терек». Причем первые два привели с собой ценные трофеи-«Лене» удалось захватить идущий в Йокогаму английский пароход со снарядами фирмы Армстронга для японского флота, а «Ангара» перехватила идущий из САСШ пароход с металлообрабатывающими станками. Довели трофеи до места назначения «лишние» члены экипажа, взятые с броненосца «Александр III» и броненосного крейсера «Мститель».

Выход в поход боевых крейсеров владивостокского отряда был отложен на 12 дней, все это время проводились авральные работы по повышению боевых качеств-сгружалось лишнее дерево, устанавливалась противоосколочная защита смотровых прорезей рубок и некоторых орудий. Поскольку прямым приказом царя адмиралам были даны более широкие полномочия, в том числе и по кадровым перестановкам, командиры кораблей решили этим воспользоваться и переманить к себе опытных офицеров и комендоров из отряда Вирениуса-Цывинского, но согласились выйти в первый поход немногие, усталость от длительного похода сказывалась на людях.

За это время оставшиеся на плаву японские корабли линии добрались до своих баз и встали на ремонт, который продлился от двух до пяти месяцев на разных кораблях. Именно поэтому долгое время отряды Иессена из Владивостока и Вирена из Порт-Артура безраздельно господствовали на море, перекрыв все поставки подкреплений для сухопутной армии. С восточной стороны Японию кошмарили вспомогательные крейсеры «Кубань» и «Рион» (бывшие «Орел» и «Смоленск»), позже к ним присоединились «Лена», «Ангара» и «Терек». Что касается обоих «кремлей», то они до конца войны простояли в порту и участия в боевых действиях больше не принимали. Ремонтные возможности порта были ограничены, поэтому все усилия были направлены на восстановление «России» и «Варяга». Впоследствии оба этих крейсера вступили в строй, причем «Россия» снова стала флагманским кораблем Иессена, а «Варяг» был зачислен в более тихоходный отряд Рейценштейна, сменив там изношенного до крайности старичка «Донского». Точно также приняли активное участие в войне и изрядно понюхавшие пороха члены экипажей Вирениуса-Цывинского, которых равномерно распределили по кораблям артурской и владивостокской эскадр, адмиралы постарались использовать ценные кадры по максимуму.