Проект малого авианосца 1939 года

«Не исключалась и постройка авианосца…»[1]

Появившиеся в годы первой мировой войны авианесущие корабли не рассматривались ведущими морскими державами в качестве главной ударной силы флотов. Наибольших успехов в развитии авианосцев в период между первой и второй мировыми войнами достигли Великобритания, США и Япония. Сначала они переоборудовали различные корабли и коммерческие суда, а затем приступили к строительству по специальным проектам. Перед Второй Мировой войной эти страны и Франция располагали (осуществляли постройку) соответственно следующим числом авианосцев: 7 (5), 5 (1), 6 (3) и 1 (2). В 1938 году первый авианосец заложили в Германии, а уже в ходе войны начали переделку в авианосцы двух гражданских судов в Италии. Однако по разным причинам ввести их в строй так и не удалось. Во вторую мировую войну в ходе боевых действий на море стало ясно, что главная ударная сила флота – авианосцы и их основное оружие – палубные самолеты.

А как же обстояли дела с этими кораблями в нашей стране, ставился ли вопрос об их создании и если да, то для каких целей предполагалось использовать авианосцы? Ответом могут служить слова командующего Военно-Морским Флотом СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны адмирала Н. Г. Кузнецова [2], вынесенные в заголовок этой статьи. Правда, постройка первого корабля по последней предвоенной программе откладывалась на последний год третьего пятилетнего плана (1938-1942 годы). Это объясняется тем, что правительство в то время отдавало приоритет строительству линейных кораблей типа «Советский Союз», тяжелых («Кронштадт») и легких («Чапаев») крейсеров; авианосцы же, как тогда считалось, предназначались лишь для защиты линкоров с воздуха [3].

Справедливости ради следует отметить, что речь о включении в состав отечественного флота авианосцев шла еще в 20-х годах. Тогда намечалось переоборудовать пострадавший от пожара линейный корабль «Полтава» (и затем перевести его в Черное море), недостроенный из-за сложности в изготовлении башенных установок линейный крейсер «Измаил» и даже учебное судно «Комсомолец». Так, например, 14 июля 1925 года Научно-технический комитет (НТК) Управления ВМС РККА получил задание разработать к 1 октября эскизный проект перестройки «Измаила» в авианосец. Для выполнения этой работы рекомендовалось воспользоваться зарубежным опытом и, если потребуется, даже привлечь из-за границы специалистов «по авианосному судостроению» и получить соответствующие чертежи и техническую документацию [4].

В связи с намеченной постройкой кораблей всех классов начальник Главного морского штаба (ГМШ) РККФ флагман флота 2 ранга Л. М. Галлер 6 февраля 1938 года утвердил тактико-технические требования (ТТТ) к будущему авианосцу. По мнению наших военно-морских специалистов, его основное оперативно-тактическое назначение – применение авиации в операциях в открытом море и у берегов противника в отдаленных районах для разведывательных, бомбардировочных и противовоздушных целей. В связи с этим к будущим авианосцам предъявлялись следующие требования: 45 самолетов (30 легких бомбардировщиков и 15 истребителей), шесть-восемь 130-мм и четыре-шесть спаренных 100-мм зенитных орудий в открытых палубных установках со щитами или только двенадцать универсальных спаренных 100-мм пушек, восемь 37-45-мм автоматов и 12,7-мм пулеметы, стандартное водоизмещение 10 000-11 000 т, скорость 30 уз, дальность плавания экономическим ходом не менее 4000 миль, броневая защита только для самых жизненных частей корабля (толщина бортовой и палубной брони такая, как у «крейсеров нового типа»), непотопляемость и живучесть должны были обеспечить самостоятельное возвращение на базу в случае затопления двух любых смежных отсеков.

В тактико-техническом задании (ТТЗ) на проектирование авианосца предлагалось проработать варианты с паротурбинной и дизельной энергетическими установками и с разными способами вывода дыма: либо на оба борта от каждой группы котлов с возможностью «каждому котельному отделению или группе котлов работать на любой борт» или через «остров» – надстройку на правом борту, либо во втором случае газы выводились под воду. Водоизмещение на испытаниях разрешалось довести до 13 000 т, скорость хода увеличить до 34 уз (экономическая 18 уз), а автономность – до 30 суток. Изменялось в отличие от ТТТ и артиллерийское вооружение: шесть 130-мм в трех башнях, шестнадцать спаренных открытых зенитных 100-мм орудий и столько же счетверенных 37-мм автоматов и двадцать 12,7-мм пулеметов. Для обеспечения нормального взлета самолетов надводной части корпуса следовало придать удобообтекаемую форму, проверенную продувкой моделей корабля в аэродинамической трубе, а кормовую и носовую оконечности полетной палубы загнуть вниз по радиусу 5 и 3 м. Параллельно с ТТЗ на корабль разработали ТТЗ на авиавооружение.

ЦНИИ-45 (сейчас ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова), считая вопрос создания авианосцев «весьма актуальным», начал в 1936 году большие исследования, для которых привлек материалы по проектированию «авиакораблей», выполненных ЦНИИ-41 в предшествующие годы. Это позволило разработать к маю 1939 года предэскизный проект авианосца малого водоизмещения и получить достаточно полные и надежные результаты, дающие возможность установить основные тактико-технические элементы кораблей этого класса. Кроме того, в ЦНИИ-45 изготовили модель авианосца в масштабе 1:200, а также несколько других моделей для продувки в аэродинамической трубе ЦАГИ. Работа над проектом корабля велась сначала в инициативном порядке, а затем по просьбе института ее включили в план 1939 года. В дальнейшем проект утвердили Наркомат судостроительной промышленности и Управление кораблестроения (УК) ВМФ.

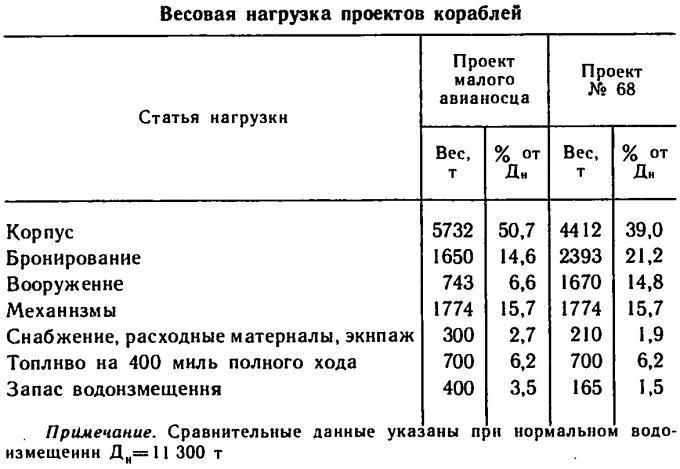

Так что же представлял собой проект отечественного авианосца, разработанный без каких-либо специальных «оснований» ГМШ ВМФ СССР и направленный 19 июля 1939 года на рассмотрение в УК? В его основу лег проект № 68 (легкий крейсер типа «Чапаев»), поскольку выполненный расчет нагрузки, в котором учли такие специфические элементы авианосца, как ангар, «остров», подкрепления и т. д., при сравнении с прототипом показал полную целесообразность такого подхода.

Найденное решение позволило унифицировать основные кораблестроительные элементы обоих проектов, в частности теоретический чертеж, главные размерения, и сохранить конструкцию корпуса (наружная обшивка, набор днища и бортов, продольные и поперечные переборки) до главной броневой палубы и энергетическую установку. Для компенсации массы надстройки («острова»), расположенной на правом борту, три котельных отделения носовой группы несколько смещались к левому, бортовая броня которого для той же цели имела большую толщину. Кроме того, появилась возможность сократить объем проектных и технологических работ, что уменьшало стоимость и сокращало срок постройки корабля.

Сравнив расчет общей прочности с таким же расчетом американских авианосцев «Лексингтон» и «Саратога», опубликованным в специальной литературе, советские конструкторы убедились в благоприятном распределении напряжений в продольных связях корпуса корабля, в которые засчитывались также полетная палуба и продольные элементы конструкции ангара. В связи с этим стало возможным корпус авианосца сделать из обычной судостроительной стали, а из спецсталей, использовавшихся в проекте № 68 – только наиболее напряженные узлы. Кстати, отдельными элементами наружного вида проект отечественного авианосца чем-то напоминал аналогичные корабли Великобритании и Японии.

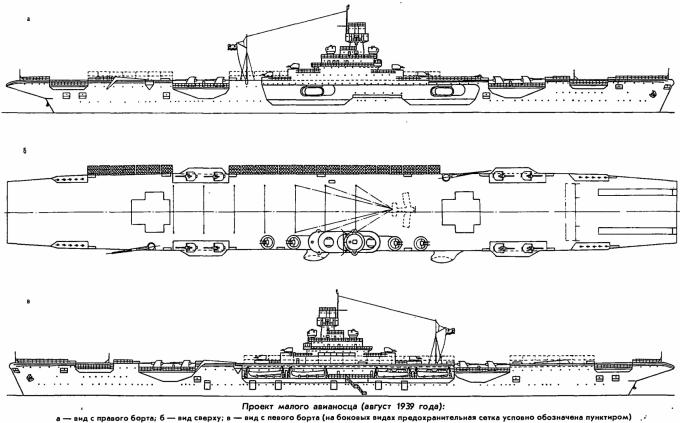

Итак, основные тактико-технические элементы (ТТЭ) проекта авианосца выглядели следующим образом: водоизмещение стандартное 10 600 т, нормальное 11 300 т, полное 13 150 т; наибольшая длина по полетной палубе 215 м (по КВЛ 195 м); ширина по КВЛ 18,7 м (наибольшая по полетной палубе 24 м); высота борта при миделе 10,4 м (до полетной палубы 16,4 м); средняя осадка при нормальном водоизмещении 5,88 м; метацентрическая высота 1,2-1,25 м, достаточная для сохранения кораблем положительной остойчивости при затоплении трех любых смежных отсеков, гарантировала плавную качку с периодом не менее 11,5 с (подобное затопление обеспечивало и непотопляемость при целом надводном борте на всем его протяжении и разрушенном ангаре).

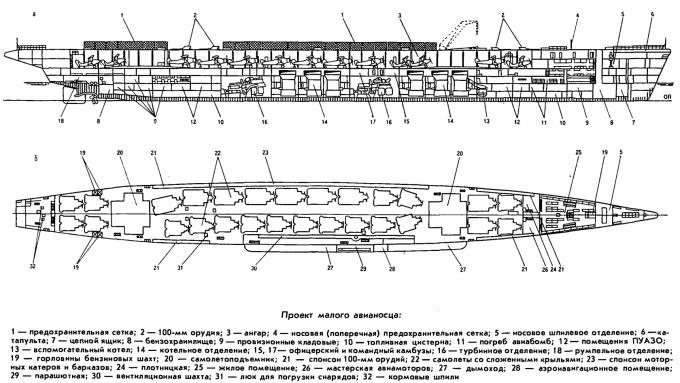

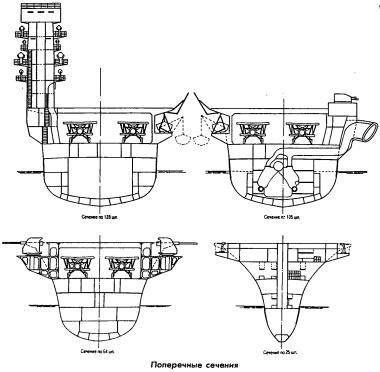

Корпус корабля в средней части набирался по продольной, а в оконечностях – по поперечной системам набора. Конструкция главных поперечных и продольных переборок ниже полетной палубы соответствовала проекту №68, а шпангоуты при притыкании их ветвей к полетной палубе получали развал. Для упрощения технологии верхние части шпангоутных рам представляли собой отрезки прямых. Таким образом, принятая система набора позволила оформить конструкцию полетной палубы площадью 4400 м² в виде прочной платформы, имеющей бортовые 1,5-метровые консоли и кормовой свес длиной 16 м. Для размещения артиллерии, шлюпочного и параванного устройств предусматривались бортовые спонсоны. Вывод котельных дымоходов осуществлялся на правый борт, а вентиляционные шахты находились на левом. Боевая рубка, зенитные автоматы, различные посты наблюдения и управления как кораблем, так и авиагруппой, располагались в семиярусной надстройке высотой 17 м, установленной на правом борту между 109 и 158 шпангоутами.

При сборке корпуса в основном применялась клепка. Сварку намечалось производить только в оконечностях ангарной и нижней палуб, платформах, продольных и поперечных переборках и их наборе, а также во всех легких конструкциях корпуса и «острова». Правда, не удалось выполнить из-за малой ширины корпуса более совершенную противоминную защиту. Оставили такой же, как в проекте № 68, 1,23-метровый дифферент на нос, поскольку у быстроходных кораблей на полном ходу носовая оконечность привсплывает.

Энергетическая установка, состоявшая из двух турбозубчатых агрегатов полной мощностью по 55 000 л.с. при 290 об/мин (общая 110 000 л. с.), в перегрузку по 63 250 л. с. при 315 об/мин и шести главных паровых котлов производительностью по 106 т пара в час (максимальная 115) при давлении 26 ат и температуре 325°С обеспечивала скорость хода 33,75 уз. Электроэнергию (постоянный ток напряжением 220 В) вырабатывали четыре турбо- и два дизель-генератора. Дальность плавания составляла 3800 миль, наибольший запас топлива – 2550 т.

Для броневой защиты применялась специальная броневая гомогенная сталь. Основное бронирование состояло из главного бортового пояса, расположенного между 38 и 213 шпангоутами, высотой в средней части корабля 3,3 м, из которых 1,15 м уходили под воду, толщиной 75 мм с правого борта и 100 мм с левого. Своей верхней кромкой он опирался на 50-мм нижнюю броневую палубу, ограниченную теми же шпангоутами. На боевую рубку шла броня толщиной 50 мм, траверзы на 38 н 213 шпангоутах – 75 мм, бензохранилище и румпельное отделение – 30 мм. Для настилки полетной палубы, стенок ангара и «острова», кожухов дымовых труб и обшивки спонсонов 100-мм орудий использовалась 12-мм противопульная броня. Стабилизированные посты наводки, башни зенитных автоматов и щиты 100-мм орудий прикрывались 14-мм броней.

Артиллерийское вооружение было представлено восемью 100-мм универсальными орудиями системы Б-34 со щитами, расположенными на четырех бортовых спонсонах (по два орудия на каждом)', шестнадцатью 37-мм зенитными автоматами в четырехствольных башнях и двадцатью 12,7-мм пулеметами на тумбах, размещенных в оконечностях по бортам корабля также на спонсонах (по пять на каждом). Количество выстрелов на один 100- и 37-мм ствол составляло соответственно 300 и 800.

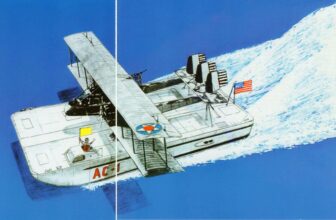

В авиагруппу планировалось включить до 30 самолетов: один отряд – 10 многоцелевых разведчиков-бомбардировщиков и два отряда – 20 истребителей. В качестве первых намечались двухместные бипланы, вторых – одноместные монопланы с убирающимися шасси. Все самолеты должны были иметь складывающиеся крылья, тормоза и хвостовые крюки для посадки на аэрофинишеры. Предварительные тактико-техннческие данные (ТТД) истребителей и разведчиков-бомбардировщиков (указаны в скобках) выражались следующими цифрами: полетный вес 2140 кг (3900), максимальная скорость на высоте 5000 м 500 км/ч (440), посадочная скорость 100 км/ч (90), разбег 125 м (136), пробег 142 м (115), длительность полета при максимальной скорости 2 ч (3). Вооружение истребителей должно было состоять из двух 7,62-мм пулеметов и одной 20-мм пушки (в перегруз брались две 50-кг бомбы), а разведчиков-бомбардировщиков – из трех 7,62-мм пулеметов (из них один на турели) и 500-кг бомбовой нагрузки. Общий запас бензина (100 т) и масла (10 т) рассчитывался на пять полетов всей авиагруппы корабля. Общий вес всех авиабомб – 33 т.

Поскольку речь идет об авианосце, то остановимся на более подробном описании его специфической конструкции и оборудования. Полетная палуба имела деревянное, пропитанное огнестойким составом покрытие толщиной 50 мм. В ее кормовой части между 125 и 210 шпангоутами на расстоянии 10 м друг от друга по схеме Шнейдера – Фье устанавливалось шесть тросовых аэрофинишеров, которые возвышались над палубой на 0,1 м. Для предохранения самолетов от бокового ветра и падения за борт личного состава при взлете и посадке вдоль левого борта авианосца около лифтов (самолетоподъемников) между 205 и 245 шпангоутами на длине 28 м и около «острова» между 95 и 185 шпангоутами на длине 69 м предусматривались откидные сетки высотой 4 м под углом 25°. Еще одна заваливающаяся заподлицо с палубой сетка высотой 3 м и шириной 18 м находилась перед носовым лифтом – она позволяла уменьшить скорость воздушного потока при обслуживании самолетов на палубе. Непосредственно в носовой части полетной палубы располагались две пневматические катапульты длиной по 24 м. Они разгоняли четырехтонный самолет до взлетной скорости 110 км/ч.

Под полетной палубой находился ангар (148×18×6 м), в котором могли разместиться либо 18 истребителей с разложенными крыльями, либо 20 истребителей и 10 разведчиков-бомбардировщиков со сложенными крыльями. Время выпуска всех самолетов в воздух, если они до этого находились в ангаре, для обоих вариантов составляло соответственно 23 и 32 минуты. Доставка летательных аппаратов с развернутыми крыльями из ангара на полетную палубу и обратно осуществлялись двумя самолетоподъёмниками – для подъема перед вылетом кормовым (между 208 и 224 шпангоутами) и для уборки в ангар после посадки носовым (между 76 и 92 шпангоутами). Платформы подъемников размером 12×13 м с тросовоэлектрическим приводом имели в плане фигурные очертания. Скорость подъема равнялась 0,5 м/с, время – 15 мин. Отверстия в полетной палубе над подъемниками закрывались специальными шарнирными крышками с гидроприводом. Авиамоторы и другие тяжелые детали в пределах ангара передвигались по подвешенным к перекрытиям монорельсам, перемещение самолетов осуществлялось с помощью специальных мототележек типа «Ransom and Rapier». Для изоляции возможных очагов пожара в ангаре устанавливались три стальные шторы, навертывающиеся на размещение под подволоком барабаны. При опасном повышении температуры автоматически включался их электрический привод, имелось и дублированное управление из центрального пожарного поста. Одновременно с обеих сторон раскрывшихся штор приводилась в действие водяная завеса. Также для обеспечения противопожарной безопасности авиабензин хранился в среде инертного газа.

Для предупреждения попадания внутрь отравляющих веществ корпус корабля герметизировался по наружному контуру, включая «остров». Для их локализации он делился на газонепроницаемые отсеки и помещения.

В шлюпочное вооружение входили два моторных катера (типа установленных на крейсере «Киров») и столько же 16-весельных баркасов с моторами. Их подъем и спуск производился с помощью шлюпбалок системы инженера А. В. Иолко. Корабль предполагалось снабдить двумя становыми и одним запасным якорями Холла весом по 4 т и одним кормовым стоп-анкером (2,5 т).

Радиотехнические средства состояли из различных по назначению передатчиков, приемников и радиостанций следующих типов: «Ураган», «Пурга», «Гроза», «Скат», «Вихрь», «Рейд», «Руль-У», «Руль-С». В гидроакустической рубке предусматривались приборы «Волна», «Днепр», «Кама». На «острове» находились шесть прожекторов различного назначения. Грот-мачта выполнялась заваливающейся.

Помещения высшего командного состава (кабинет и спальня) находились на полетной палубе (между 137 и 150 шпангоутами). Каюты начальствующего состава были оборудованы так же, как на крейсере «Киров». Остальной экипаж размещался в кубриках.

Одновременно с разработкой проекта авианосца сотрудники ЦНИИ-45 выяснили, возможна ли постройка такого корабля в Комсомольске-на-Амуре на закрытых стапельных местах, предназначенных для крейсеров проектов № 26 (типа «Киров») и № 68. Оказалось, что возможна, требовалось лишь некоторое дополнительное оборудование, обеспечивающее сооружение ангара на корабле и монтаж консольной части палубы.

В записке, приложенной к проекту, направленному на рассмотрение в Научно-технический комитет Управления кораблестроения, отмечалось, что нельзя откладывать иа длительный срок эскизное проектирование. Для постройки такого корабля к 1941-1942 годам следовало немедленно развернуть опытные работы по самолетному вооружению и конструированию полетной палубы и специальных устройств для нее.

Рассмотрев присланные документы, комитет нашел, что проект малого авианосца по своему содержанию и объему проработанного материала выходит за рамки «предэскизного проекта», приближаясь к эскизному, и подлежит доработке с учетом замечаний, после которых целесообразно приступить к работе над эскизным и техническим проектами. Основные требования комитета заключались ( в следующем: обеспечить непотопляемость авианосца при затоплении двух смежных отсеков при разрушенных надводном борте и оконечностях; снизить дифферент на нос до 0,5 м и дать заключение о способе активной стабилизации на волнении, снизив амплитуду качки до 4° (в проекте предусматривалась лишь пассивная стабилизация – цистерны Фрама); довести дальность плавания до 6000 миль, для чего рекомендовалось повысить экономичность главных механизмов путем перевода возможно большего числа вспомогательных механизмов на электропривод; предусмотреть возможно максимальное применение электросварки; увеличить ширину полетной палубы около «острова» до 21-22 м, а число самолетов до 40-45, исходя при этом из основной задачи малого авианосца – защиты крупных кораблей; принять на вооружение один тип самолета – многоцелевой истребитель (его предполагаемые ТТД: скорость 500 км/ч, потолок не ниже 10 000 м, посадочная скорость не более 100 км/ч, длина разбега и пробега не более 130 м); довести продольные и поперечные переборки по высоте до палубы ангара; увеличить до 12 число 100-мм орудий (по три на каждом спонсоне); проработать вариант с восемью 130-мм универсальными двухорудийными установками. Имелись также замечания по средствам связи, планировке жилых и служебных помещений и комплектации. Комитет рекомендовал как можно больше консультироваться с авиационными специалистами и рассмотреть вопрос о возможности взлета и посадки на корабль современных армейских самолетов.

К сожалению, ни описанный выше проект, наиболее близкий к осуществлению, ни другие варианты проектов авианосцев увеличенного водоизмещения реализовать не удалось. А ведь именно об отсутствии малых, а также средних авианосцев сожалел Н. Г. Кузнецов, когда говорил в своих воспоминаниях о боевых действиях Советского флота в годы Великой Отечественной войны. Идея переоборудовать легкий крейсер в авианосец нашла свое воплощение за океаном. В 1943 году американский флот пополнился девятью авианосцами типа «Индепенденс», при постройке которых использовали корпуса и механизмы легких крейсеров типа «Кливленд». Причем основные ТТЭ этих кораблей (водоизмещение стандартное 11 000 т, наибольшее 14 200 т, длина по ватерлинии 182,9 м, ширина 21,3 м, углубление 7,05 м, мощность энергетической установки 100 000 л. с., скорость 31,6 уз, 30 самолетов, из них 12 истребителей) почти соответствовали ТТЭ проекта отечественного малого авианосца. Правда, создание этих кораблей было для США ввиду острой нехватки в тот период авианосцев вынужденной мерой.

- [1] По материалам ЦГАВМФ: ф. р-441, оп. 2, д. 7, 8, 9, 749; оп. 3, д. 1437.

- [2] Кузнецов Н. Г. Накануне. М.: Воениздат, 1969. С. 283.

- [3] Кузнецов Н. Г. Указ соч. С. 284.

- [4] ЦГАВМФ, ф. р-303, оп. 2, д. 877, л. 37-38.

источник: Л. А. Кузнецов «Не исключалась и постройка авианосца…» // сборник «Гангут» вып. 3