Отечественные противокорабельные ракеты. Ракетные катера вступают в бой. Часть 2-я.

Зарубежные корабли с ракетами семейства П-15

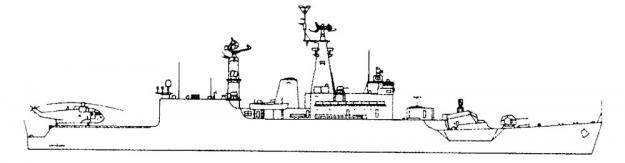

Помимо кораблей с ракетным вооружением, производившихся в СССР для дружественных стран, ряд зарубежных флотов строил ракетоносцы с комплексами семейства П-15 по собственным проектам. В наибольшей мере оригинальность проявили горячие финские парни, создавшие нечто медлительное на корпусе десантного катера водоизмещением 140 т, но с вооружением почти как у нашего катера пр. 205 (четыре ангарные пусковые установки П-15, спаренная 30-мм установка). Естественно, что скорость этого корабля, названного Isku, составила всего 25 узлов при неплохой энергоустановке — четырех дизелях М-50, как и на катере пр. 183. К 1990 г. ракеты демонтировали и катер переоборудовали в тральщик. Напротив, индусы в 1989—1991 гг. построили быстроходные, очень изящные корветы (по нашей классификации — малые ракетные корабли) Khukri, а в 1978—1983 гг. — фрегаты (сторожевые корабли) Godavari, несущие помимо артиллерийского и противолодочного вооружения по четыре пусковые установки с ракетами П-15М.

Построенные в Индии фрегаты типа Godavari (на фото — Gomati) оснащались четырьмя пусковыми установками с ракетами П-15М

Индийский корвет Khukri (пр. 25) с ракетами П-15М.

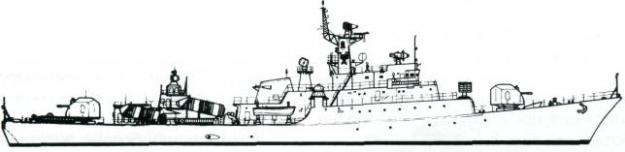

Югославы построили четыре ракетных катера типа Koncar водоизмещением 150 т, несущих по две контейнерные пусковые установки с ракетами П-15М. В отличие от катеров пр. 205, эти корабли оснащались двумя солидными 76-мм артиллерийскими установками (в справочнике Апалькова сказано, что катера данного типа вооружены двумя 57 мм. АУ Бофорс прим. doktorkurgan). Один из катеров при распаде Югославии достался Хорватии.

Ракетный катер Ante Banina (тип Koncar) оснащался двумя контейнерными пусковыми установками для ракет П-15М.

Крупнейшим из зарубежных кораблей с ракетами семейства П-15 стал румынский эсминец Muntenia (впоследствии переименованный в Marasesti), в носу и в корме которого разместили побортно четыре пусковые установки КТ-138. В годы правления Чаушеску корабль классифицировался как крейсер: по водоизмещению он практически не уступал нашему «Варягу» (пр. 58).

Румынский ракетный крейсер Marasesti стал самым крупным зарубежным кораблем, вооруженным ракетами П-15.

Помимо нового строительства зарубежные флоты пополнялись и модернизированными кораблями, в ходе ремонта оснащенными комплексом П-15. Первыми шаг в этом направлении сделали индусы, материализовавшие в «железе» столь абстрактное понятие как «советско-английская дружба». На полученном в свое время от бывшей метрополии сторожевом корабле типа 12 вместо носовой спаренной 114-мм башни они установили две ангарные пусковые установки П-15.

Переоборудованный в Индии английский сторожевой корабль типа 12 получил две ангарные пусковые установки для ракет П-15

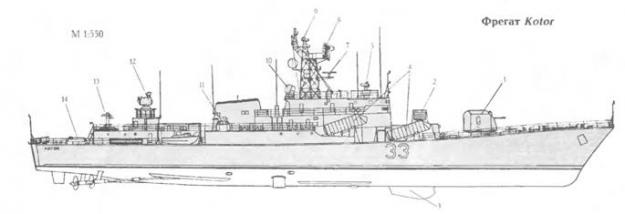

Модернизированный в Югославии сторожевой корабль пр. 1159 Beograd (бывший Split), оснащенный четырьмя контейнерными пусковыми установками КТ-97.

Югославский фрегат Kotor (доработанный пр. 1159) с четырьмя пусковыми установками КТ-97.

Модернизированный египтянами эсминец пр. 30бис Al Zaffer

Поставка ракетных катеров дружественным странам в «горячие точки планеты» способствовала их проверке в реальных боевых действиях.

Ракетные катера в бою

Без преувеличений можно утверждать, что день 16 октября 1967 г. навсегда вошел в историю развития средств вооруженной борьбы на море. Для экипажа израильского эсминца «Эйлат» (Eilat) он, видимо, стал тяжелым с самого утра: накануне отмечалась очередная годовщина вступления бывшего британского корабля в состав израильского флота. Кроме того, этот день стал вообще последним в истории корабля. Патрулируя в районе египетской военно-морской базы Александрия, он вызвал неудержимое раздражение в душах арабских моряков, а, возможно, избыточное внимание их советских советников. Так или иначе, корабль был обстрелян непосредственно с рейда Александрии. Гибель «Эйлата» была стремительной и впечатляющей. Действительно, в небольшой корабль-ветеран Второй мировой войны попали сначала две, а затем с временным интервалом еще пара ракет П-15. Последняя поразила то немногое, что еще возвышалось над водой, за считанные минуты до окончательного погружения эсминца в пучину. Общий расход ракет П-15 вдвое превышал требующийся для его потопления по теоретическим расчетам.

Эсминец "Эйлат"

Это событие оказало исключительное влияние на последующее развитие морских вооружений. До того противокорабельные ракеты создавались только в СССР, Швеции и без особых успехов во Франции. Американцы и англичане как сыны традиционных морских наций спокойно наблюдали за деятельностью советских конструкторов, считая особое внимание, уделяемое ракетному оружию в СССР, вынужденной компенсацией отсутствия авианосцев в нашем флоте. После гибели «Эйлата» американцы решительно приступили к созданию собственных противокорабельных ракет — «Гарпуна» и тактического варианта «Томагавка». Французы ускорили и успешно завершили уже развернутую ранее разработку ракеты «Экзосет».

У нас в стране история с «Эйлатом» прибрела особую масштабность. С настойчивостью, достойной лучшего применения, несколько поколений представителей «второй древнейшей профессии» упорно именуют его крейсером. Возможно, это связано с тем, что к этому классу относились самые популярные в народе корабли — «Варяг» и «Аврора» — и на нем кончаются познания журналистской братии в военно-морской классификации.

Следующие боевые эпизоды, связанные с использованием ракет в ходе упомянутого в песне B.C. Высоцкого «индо-пакистанского инцидента», в еще большей мере укрепили уверенность в могуществе советского оружия. Как и наши черноморцы в 1941 г., индусы решили с началом боевых действий немедленно разорить осиное гнездо врага — его главную военно-морскую базу. Но рейд на Карачи прошел намного успешнее набега на Констанцу, что свидетельствует о его лучшей подготовке. Карачи находился на большом удалении от индийских баз, на пределе дальности хода ракетных катеров пр. 205. Поэтому большую часть пути катера «Ниргхат», «Нипат» и «Веер» прошли на буксире у сторожевых кораблей пр. 159 «Килтон» и «Катчал».

Индийские ракетные катера пр. 205 приняли самое активное участие впротивостоянии с Пакистаном.

В ночь на 5 декабря 1971 г. на удалении 20 миль от берега сторожевики остановились, а ракетные катера своим ходом двинулись к берегу. Ход был неторопливым: катера имитировали занятые промыслом рыболовецкие суда. Тем не менее они вызвали повышенный интерес у пакистанцев, обнаруживших их на экране работающей береговой РЛС. Любопытство мусульман оказалось для них гибельным: посланный на разведку эсминец Кhaibar стал первой жертвой индусов, потопивших его двухракетным залпом. Ракетами были также повреждены эсминец Badr, тральщик Muhafiz и транспорт, ошибочно принятый индусами за пакистанский крейсер. Две ракеты были выпущены по береговым сооружениям — портовые краны давали мощное радиолокационное отражение, воспринимались операторами катерных РЛС как крупные суда и легко захватывались на сопровождение. Спустя четыре дня индусы предприняли еще один ночной рейд на Карачи, в ходе которого потопили три и повредили два транспорта. Новым в боевом применении ракет стал великолепный фейерверк, вызванный четырехракетным залпом индусов, уничтожившим 12 из 34 топливных цистерн нефтехранилища. Согласно одной из версий, последние были поражены ракетами с тепловыми головками, захватившими на сопровождение металлические корпуса баков, хорошо прогретых за день тропическим солнцем.

Отметим, что все описанные выше боевые эпизоды связаны с использованием ракетного оружия только одной стороной вооруженного конфликта, как бы с игрой в одни ворота. В те годы у противников Египта и Индии не было ни ракетных катеров, ни других кораблей-ракетоносцев. Меры радиоэлектронного противодействия также не принимались.

К началу войны 1973 г. израильский флот располагал 12 ракетными катерами типа Saar.

Размещение ракет «Габриель» на катере типа Saar.

Положение изменилось в ходе октябрьской арабо-израильской войны 1973 г. Израильский флот к ее началу насчитывал 12 катеров французской постройки типа «Саар» (Saar). Часть из них была выкрадена с французских верфей после введения правительством де Голля эмбарго на поставки Израилю. Можно предположить, что без молчаливого согласия фирмы-изготовителя столь дерзкая операция не увенчалась бы успехом. В дальнейшем израильтяне начали самостоятельно строить катера «Решеф» (Reshef) по типу французских Saar-IV. Головной катер успел пополнить израильский флот к началу очередного конфликта на Ближнем Востоке.

Как известно, боевые действия начались внезапно, с решительного наступления, предпринятого египетской и сирийкой армиями в 13 ч 50 мин 6 октября 1973 г., в день еврейского религиозного праздника «Йом кипур» («Судный день»). Корабли арабов под прикрытием обычных мероприятий по плановой боевой подготовке были заранее развернуты в море. Но уже в первую военную ночь израильтяне восстановили боеспособность и двумя тактическими группами предприняли набеговую операцию на сирийскую военно—морскую базу Латакия. Севернее действовала первая ударная группа из катеров Miznak, Grash и Hetz, южнее — прикрывающая ее вторая группа в составе артиллерийского катера Mivtach и ракетного Reshef. Первой жертвой израильтян стал малый торпедный катер советской постройки пр. 123К, обнаруженный Miznak. Он был потоплен в 22 ч 50 мин огнем двух 76-мм артиллерийских установок, но успел до своей гибели оповестить командование о приближении катеров противника.

Впервые ракеты «Габриель» были безуспешно применены с Grash на дальности 20 км по находившемуся в дозоре к северо-западу от Латакии тральщику Yarmuk советской постройки пр. 254, который немного позднее (в 22 ч 43 мин) был все-таки потоплен двухракетным залпом катера Reshef с удаления 18 км. Немного позже южнее Латакии группа из двух сирийских ракетных катеров пр. 183Р и одного пр. 205 залпом шести ракет атаковала Reshef и Mivtach. Израильтяне прикрылись ложными целями. Далее сирийцы, сблизившись с противником на дальность 30 км, провели пуск оставшихся двух П-15 с катера пр. 205 по Grash и Miznak и развернулись в сторону базы. Они шли на максимальном ходу, обеспечиваемом к тому времени их изношенными дизелями, 24 узла. Израильские катера, успешно уклонившиеся от ракет П-15 с помощью ложных целей, на скорости более 30 узлов устремились в погоню. Уменьшив дистанцию до 20 км, они пусками четырех ракет «Габриель» пустили на дно сирийские катера пр. 183Р и пр. 205 в 23 ч 32 мин и через 8 мин после полуночи соответственно. Оставшийся сирийский катер пр. 183Р спасаясь от ракетного и артиллерийского огня, выбросился на мель, где и был добит Miznak в 0 ч 25 мин.

В ту же ночь израильской авиацией был потоплен и один из семи египетских ракетных катеров, наносивших удар по береговым объектам у Рунами. Египтяне заявили о том, что один израильский вертолет был сбит.

События у Латакии повторились через двое суток у берегов Египта. Перед этим 10 израильских катеров направились к берегам Суэцкого канала в расчете на то, что их танки все-таки прорвутся у берегов Средиземного моря к каналу. Но контрнаступление израильтян не удалось, и 4 из 10 катеров вернулись в базу. Восемь египетских ракетных катеров медленно, имитируя рыболовные суда, подкрались к цели и с дистанции 48—40 км нанесли четыре залпа П-15. Ракеты ушли на ложные цели.

Израильские катера Reshef и Keshet нагнали отходившие египетские ракетоносцы и залпом ракет «Габриель» на дальность 17 км потопили три из них. Один катер сел на мель и был добит катерами Soufa и Herev.

На обратном пути группа израильских катеров была атакована египетским катером, запустившим П-15 на предельную дальность 37 км. Арабы посчитали один израильский катер уничтоженным.

В ночь с 10 на 11 октября были потоплены еще два сирийских ракетных катера, повреждены сирийские нефтесклады под Баниасом, отправлены на дно в Латакии японский и греческий сухогрузы. В том же порту на следующую ночь было сожжено советское транспортное судно.

Горят нефтехранилища на сирийском побережье, пораженные израильскими ракетами «Габриель».

Наиболее удачным египтянам представлялся бой в ночь на 15 октября у мыса Абукир, прославленного блестящей победой Нельсона над французским флотом. Залпом пяти ракет П-15 на предельной дальности были потоплены (по египетским данным) два ракетных и торпедный катер израильтян. Еще один, неповрежденный, израильский катер сумел пуском ракеты «Габриель» поразить ракетный катер египтян, который, тем не менее, вернулся в свою базу. Удары по Латакии и Баниасу были нанесены 20 и 23 октября.

Длительное время в советской печати приводились данные о потерях сторон, согласно которым арабы потеряли 18 кораблей, включая 10 ракетных катеров, а израильтяне — соответственно 12 и 7. Однако, в отличие от танков или самолетов, корабли товар штучный, считаемый не сотнями и тысячами, а единицами, которые у израильтян оказались все налицо, а не на дне Средиземного моря! Авторитетный справочник «Джейн» из года в год показывал одну и ту же дюжину катеров типа «Саар». Никаких неприятностей, согласно этому источнику, не случилось и с головным катером «Решеф». Наконец, в октябре 1998 г. официальный орган российского флота «Морской сборник» констатировал, что все 55 ракет П-15, запущенные арабами в 1973 г., не причинили ни малейшего вреда противнику.

Но такие итоги не могут скомпрометировать саму систему П-15. Условия боевых действий в октябрьской войне 1973 г. оказались крайне неблагоприятными для ее применения.

Неоднозначно трактуется и характер ложных целей, на которые были отведены запущенные арабами ракеты П-15. Сирийцы, подводя итоги боя, сочли, что это были действовавшие на предельно малой высоте группы вертолетов противника, принятые арабскими моряками за быстроходные вражеские корабли. Они высказали предположение, что при атаке ракетами П-15 вертолеты стремительно набрали высоту, исчезнув с экранов РЛС. Сирийские моряки восприняли наблюдаемую на экранах РЛС картину как гибель израильских кораблей в пучине вод и, обрадованные, двинулись назад, к берегу.

Подводя итоги боя 10—11 октября, египтяне также сочли причиной срыва своей ракетной атаки использование израильтянами вертолетов, имитировавших катера. Поскольку все происходило вдали от израильских баз, получила распространение версия о том, что вертолеты были доставлены на борту двух десантных кораблей. Судя по этим данным, большинство П-15 было выпущено по воздушным целям, поражение которых не планировалось при разработке ракеты.

Если бы эта версия оказалась правильной, то тактику израильтян можно было бы оценивать как претворение в жизнь мечты красных флотоводцев 1920—1930-х гг. о совместных действиях против превосходящего противника легких сил флота и авиации. А население Израиля, как известно, в значительной мере состоит из выходцев из СССР..

Однако если верить последней публикации в «Морском сборнике», израильтяне использовали в этих боях обычные артиллерийские или реактивные снаряды — постановщики облаков дипольных отражателей.

Между тем, как известно, отметки от вертолетов на экранах РЛС имеют характерный вид, обусловленный сдвигом частоты излучения, отраженного от быстровращающегося винта. Снаряды и ракеты-постановщики пассивных радиолокационных и тепловых помех также могли селектироваться по повышенной яркости и неустойчивости состояния: через 2—3 с отметка на экране РЛС распадалась на несколько составляющих, которые можно было выделить при переходе на мелкомасштабную развертку.

Конечно, на итогах войны 1973 г. сказалось и то, что П-15 по замыслу — не противокатерное, а противокорабельное оружие. Израильские катера несли больший боекомплект более компактных ракет. Размеры П-15 в значительной мере определялись масштабом полутонной боевой части, способной пробить броню толщиной 180 мм и разрушить расположенные за ней конструкции в радиусе 10 м, но явно избыточной для стрельбы по катеру водоизмещением в сотню-другую тонн. Кроме того, катера противника представляли для П-15 более сложную цель из-за малой радиолокационной заметности. Головка самонаведения захватывала такой объект на дальности вдвое меньшей, чем при стрельбе по эсминцу или транспорту, и с большей вероятностью выбирала ложную цель, своевременно поставленную уже после пуска ракеты. Однако это свойство всех самонаводящихся ракет, вне зависимости от их габаритов. А в ходе испытаний и учений П-15, как правило, успешно поражали катера-цели.

Неблагоприятным фактором стало и то, что бои велись ночью. Пуск П-15 даже на максимальную дальность был хорошо виден противнику по ярко освещенному «хвосту» плотного дыма от продуктов сгорания твердотопливного двигателя ускорителя, поднимающемуся от поверхности воды до высоты 300 м и более. Как раз при пуске П-15 на максимальную дальность у израильтян было более чем достаточно времени для постановки ложных целей. Так что «длинная рука» не всегда благо. Действуй Равальяк не кинжалом, а шпагой — «веселый король» Генрих IV смог бы отбиться от фанатика-убийцы.

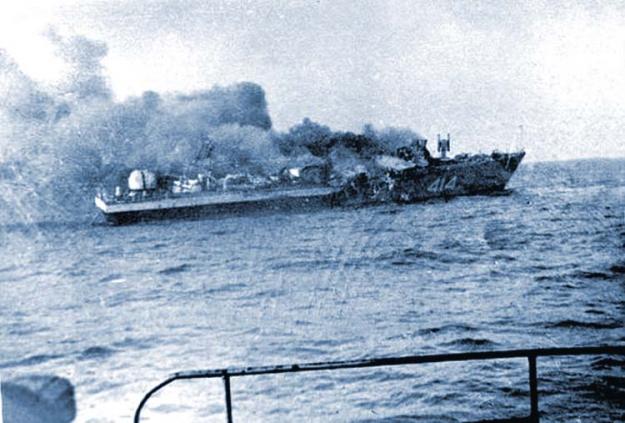

Еще менее успешными оказались попытки применения П-15 с борта ливийских малых ракетных кораблей против американцев в 1986 г. Лидер ливийской революции М. Каддафи распространил суверенитет своей страны на залив Сидр, отхватив кусочек Средиземного моря с акваторией площадью с Голландию, Бельгию и Люксембург, вместе взятые. Не посчитавшись с волей свободолюбивого народа, американцы продолжали считать залив Сидр международными водами и направили в этот район свое «оружие агрессии» — авианосцы. После обстрела американских самолетов ливийцами, использовавшими зенитный комплекс советского производства С-200, палубная авиация США нанесла якобы ответные удары, потопив в базе два ракетных катера. Вопреки мнению, приводимому уважаемым профессором Военно-морской академии Виталием Дмитриевичем Доценко, был поврежден и малый ракетный корабль Еап Мага. Во всяком случае, ему пришлось пройти аварийно-восстановительный ремонт с устранением боевых повреждений на Приморском заводе в Ленинграде, прежде чем в 1991 г. вновь вступить в состав ливийского флота под наименованием Tariq ibn Ziyad. В тот же вечер американский крейсер УРО «Йорктаун» обнаружил малоскоростную цель в 20 милях к западу от Бенгази. Это был МРК Еап Zaquit, подкрадывавшийся к американцам в режиме радиомолчания, имитируя рыболовное судно. Даже кратковременное (всего на два оборота антенны) включение РЛС демаскировало малый ракетный корабль. Пуском двух ракет «Гарпун» МРК был подожжен и затонул через 15 мин, при этом погиб весь экипаж.

Горит ливийский ракетный корабль Еап Zaquit (пр. 1234) после попадания двух ракет «Гарпун», запущенных с американского крейсера УРО «Йорктаун».

Очень печально, но через год судьбу Еап Zaquit — бывшего МРК-15, разделил и советский корабль пр. 1234 — малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Муссон».

Необходимо отметить, что значительная часть ракет семейства П-15 завершила свое существование в качестве воздушных мишеней, использовавшихся для обеспечения боевой подготовки артиллерийских и ракетных зенитчиков, летчиков, а также для проведения испытаний новой техники. При трансформации ракеты в мишень М-15 или М-15М на ней отключалась головка самонаведения, заменялась балансировочным грузом боевая часть. Мишень запускалась с одного из штатных носителей ракет П-15 и летела на автопилоте.

В злосчастный день 14 апреля 1987 г. «Муссон» проводил учебно-боевую стрельбу ЗРК «Оса-М» по воздушной цели. В силу уже упомянутой «неизбежной на море случайности» мишень после попадания двух ракет была повреждена, но продолжила полет, свернув в направлении «Муссона». Корабль еще успел обстрелять мишень из 57-мм автомата, но она все-таки дошла до него, ударив в надстройку под главным командным пунктом. При этом были сразу убиты командир и большинство офицеров корабля, а также проверяющие из штаба, в том числе первый заместитель командующего Приморской флотилией адмирал Р. Темирханов.

Горящий МРК "Муссон"

Известно, что при попадании в английский эсминец «Шефилд» запущенной с аргентинского самолета ракеты «Экзосет» разбросанные по палубам остатки твердого топлива действовали как бомбы-«зажигалки», создавая множество очагов возгорания. Советская мишень, запущенная с удаления всего в 21 км, также содержала немало топлива (150 л. — прим. doktorkurgan), которое усугубило тяжесть поражения «Муссона». Высказывалось предположение, что пары разлитых в штормовом коридоре корабля самовоспламеняющихся компонентов топлива ракеты образовали некое подобие объемно-детонирующей смеси (так называемой «вакуумной бомбы»), подрыв которых и вызвал тяжелейшие последствия. После героической четырехчасовой борьбы за живучесть корабль затонул в окрестностях острова Аскольд. По числу погибших (39 человек) эта катастрофа превысила даже потери экипажа большого противолодочного корабля пр. 61 «Отважный», затонувшего в Черном море в августе 1974 г.

Как это ни кощунственно, но трагическое событие в Японском море (как и гибель при аналогичных обстоятельствах катера Р-82 на Северном флоте в 1983 г.), лишний раз подтвердило грозную мощь ракет семейства П-15, до настоящего времени состоящих на вооружении кораблей многих стран. И не только кораблей…

Комплекс «Рубеж»

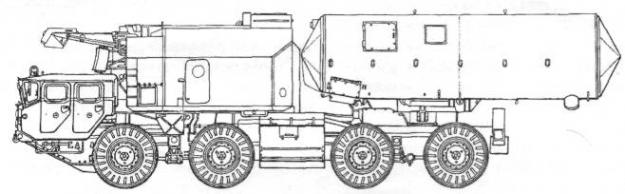

Самоходная установка КТ-161 берегового комплекса «Рубеж». Поворотный блок из двух контейнеров при старте ракет разворачивается в боковое направление.

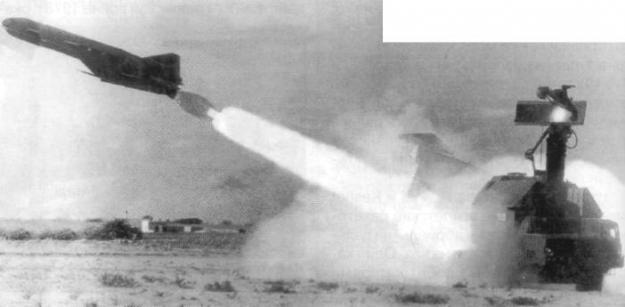

Пуск ракеты «Термит-Р» берегового комплекса «Рубеж».

При принятии решения о разработке нового берегового комплекса учитывалось и то, что применявшаяся в комплексе «Редут» ракета П-35 и ее модернизированный вариант были основным оружием ракетных крейсеров пр. 58 и 1134, считались секретными и не подлежащими экспорту за рубеж. Между тем, «Сопки» уже поставлялись в дружественные страны, к ним проявляли интерес и другие зарубежные партнеры СССР по военно-техническому сотрудничеству.

Разработка комплекса «Рубеж» началась выпуском аванпроекта в 1970 г. После его защиты в следующем году приступили к разработке конструкторской документации. В комплексе была успешно реализована концепция автономной пусковой установки — своего рода «катера на колесах». Самоходная установка КТ-161, разработанная в московском КБ машиностроения (бывшем СКБ-790), была выполнена на шасси семейства МАЗ-543М, использовавшегося, в частности, в зенитном комплексе С-300П. В передней части за кабиной водителя находится бункер для аппаратуры комплекса, источников энергоснабжения и личного состава. Антенну РЛС «Гарпун» установили на поднимаемой мачте. В походном положении мачта опускается вперед по ходу пусковой установки, после чего высота машины не превышает соответствующий габарит по зоне размещения контейнеров с ракетами. Поворотный блок из двух контейнеров при старте ракет разворачивается в боковое направление. Габариты самоходной установки массой около 40 т не превышают 14,2×2,97×4 м. В состав батареи входят по четыре самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, несущие в общем 16 ракет. Комплекс переводится в боевое положение через 5 мин после остановки машин.

Самоходная пусковая установка КТ-161 берегового комплекса «Рубеж» в походном положении.

Особенности схемы функционирования ракет берегового комплекса связаны с тем, что их пуск производится нес уровня моря, а с той высоты, на которой находится самоходная пусковая установка, а маршевый участок полета проходит, как и у катерной ракеты, на высоте 25 или 50 км. В связи с этим для модификации «Термит- Р» (Р — «Рубеж») обеспечивается значительный послестартовый разворот по курсу, набор высоты 250 м для полета над сушей с последующим снижением над морем.

Существенным преимуществом комплекса «Рубеж» является автономность самоходной пусковой установки, обеспечивающая высокие показатели достижения боевой готовности после прибытия на стартовую позицию.

В 1974 г. на Черноморском флоте на базе 141-ого отдельного артиллерийского дивизиона был сформирован 1267-й отдельный береговой ракетный дивизион, приступивший к освоению комплекса «Рубеж». Испытания в районе мыса Фиолент длились четыре года. Первые четыре пуска с самоходной пусковой установки провели в 1975 г., еще девять и четыре бросовых испытания — в 1976 г., а завершающие шесть — в 1977 г. Комплекс «Рубеж» был принят на вооружение постановлением правительства от 22 октября 1978 г.

Несмотря на то, что «Термит» в основном предназначался на экспорт, он состоял и на вооружении отечественного флота. На Балтике комплекс «Рубеж» после распада СССР перебазировали из Прибалтики в Кронштадт. Тихоокеанский флот эксплуатировал «Рубеж» в составе отдельных береговых ракетных дивизионов.

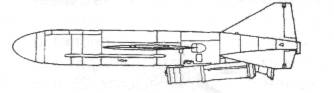

Экспортные варианты ракет комплекса «Термит».

Ракетчики-черноморцы, первыми освоившие «Термит», уже в 1980 г. приняли участие в маневрах стран-участниц Варшавского Договора «Братство по оружию» на территории ГДР, а через год — в учениях «Запад-81», в ходе которых на акватории Балтики запущенными дивизионом ракетами были потоплены не только судно-мишень пр. 1784, но и списанный сторожевик «полтинник» (пр. 50). В ходе эксплуатации комплекса «Рубеж», продолжавшейся до начала 1990-х гг., на Черноморском флоте провели более 90 пусков ракет. При этом 141-й дивизион выполнял функции учебного центра для подготовки личного состава для других флотов СССР. Офицеры дивизиона командировались в ряд дружественных стран.

Комплекс «Рубеж» эксплуатировался в Алжире, Болгарии, Польше, ГДР, Румынии, Ливии, Сирии, Индии, Югославии, на Кубе и в других государствах. Эти страны на протяжении многих лет также использовали корабли с экспортными модификациями ракетами П-15(П-15М), что существенно упростило освоение комплекса «Рубеж».

Отметим, что еще в 1950-е гг. прорабатывалось применение доработанной ракеты П-15 в качестве главного ударного оружия перспективного сверхзвукового фронтового ракетоносца Ту-24 — планировавшейся серийной модификации опытного туполевского самолета «98». Работы по фронтовым перспективным самолетам не получили практического развития. Кроме того, П-15 по массогабаритным показателям не слишком отличалась от уже отработанной ракеты КС с более высокими характеристиками.

Ракеты П-15 оказались выдающимися долгожителями. Без малого полвека прошло от первых пусков П-15, а ракеты этого типа до сих пор состоят на вооружении отечественного ВМФ и флотов множества других стран. Этому способствовал значительный модернизационный потенциал, заложенный в конструкцию П-15, обеспечивший возможность двухэтапного совершенствования ракеты (в 1965 и 1972 г.), а также высокий уровень боевых характеристик, определивший целесообразность неоднократного продления жизненного цикла ракеты, несмотря на разработку более современных образцов.

К числу несомненных достоинств относится оснащение ракеты мощной боевой частью, гарантирующей потопление почти всех кораблей одним—двумя попаданиями. Большинство более современных ракет по этому показателю многократно уступают П-15. Помехоустойчивость головки самонаведения ракеты П-15М существенно повышена по сравнению с уровнем, достигнутым в П-15 и оказавшимся недостаточным в условиях активного радиоэлектронного противодействия в ходе войны на Ближнем Востоке 1973 г. Малая высота полета, впервые реализованная на П-15М, существенно снизила вероятность поражения ракеты средствами ПВО противника, хотя и не обеспечивает гарантированного прорыва к цели. По скоростным показателям П-15 по-прежнему находится на уровне практически всех зарубежных и некоторых отечественных ракет, уступая, в то же время, наиболее современным ракетам российского ВМФ.

Несмотря на значительные для современного уровня мирового ракетостроения массогабаритные показатели, ракеты этого типа могут размещаться на различных кораблях, начиная с катера водоизмещением около 80 т. В этом плане интересно сравнить возможности отечественных кораблей, вооруженных этими ракетами. Так, на катере пр. 205 мощное ракетное вооружение было достигнуто за счет сведения к минимуму оборонительных возможностей: он оснащался всего двумя спаренными зенитными 30-мм автоматами. При этом практически отсутствовали возможности артиллерийского противодействия кораблям и катерам противника. Более гармоничное сочетание вооружения при практически том же водоизмещении до 250 т достигнуто в пр. 206МР, но для этого пришлось вдвое сократить ракетный боекомплект. При сохранении же четырехракетной комплектации в сочетании с развитым артиллерийским вооружением на пр. 1241Т водоизмещение возросло более чем вдвое. Еще больший рост размерности носителя с переходом в класс малых ракетных кораблей имел место на пр. 1234Э, где примерно то же ракетно-артиллерийское вооружение было дополнено зенитным ракетным комплексом самообороны, теоретически призванным обеспечить устойчивую ПВО корабля. Наибольшими боевыми возможностями среди отечественных носителей ракет П-15 обладает большой ракетный корабль пр. 61М (пр. 61МП), по водоизмещению в 20 раз превышающий несущий то же ударное вооружение катер пр. 205. При этом на кораблях пр. 61М (пр. 61МП) и пр. 56У достигнуто не вполне формализуемое свойство — это корабли океанской зоны, неограниченной мореходности и значительной автономности, способные длительное время нести боевую службу в отдаленных районах.

Отметим и то, что в 1970—1980-е гг. число кораблей-носителей П-15 только в отечественном флоте превышало 160 единиц, при этом они несли более полутысячи пусковых установок ракет. Ракеты П-15экспортировались в 25 зарубежных стран. Катера пр. 183Р и 205, ракеты и лицензии на их производство были переданы в Китай. Там они послужили основной для создания нескольких образцов противокорабельных ракет оригинальной конструкции. Советская П-15 стала столь же бесспорной основой китайского ракетостроения, как немецкая «Фау-2» — отечественного*(Размещение советских П-15 на катерах, кораблях и самолетах китайского флота и создание нашими восточными соседями собственных противокорабельных ракет заслуживает отдельного рассказа, который редакция журнала «Техника и вооружение" планирует опубликовать в ближайшее время).

Китайский ракетоносец Н-6 (лицензионный вариант Ту-16) с ракетами, созданными на базе П-15. (а называется эта ракета YJ-6 — прим. doktorkurgan)

Как показал опыт послевоенного боевого применения ракетного оружия на море, успех достигается при должном обеспечении действий ракетоносцев разведывательной информацией. Непременным условием выживаемости в современном бою является широкое применение средств радиоэлектронного противодействия. Эти тактические положения распространяются на все ракетные комплексы вне зависимости от сроков их разработки.

Тем не менее в строю остается все меньше носителей комплекса П-15. Но, несмотря на все достоинства созданных позднее комплексов, П-15 навсегда войдет в историю как первый корабельный комплекс, примененный в реальном бою, как первый массовый ракетный комплекс отечественного флота.

П-25

В 1960 г. после завершения трехлетних испытаний на вооружение катеров советского флота поступил комплекс с ракетой П-15. При его разработке конструкторам возглавляемого А.Я. Березняком дубнинского филиала ОКБ-155 удалось добиться исключительного в истории техники результата: максимальная дальность (35 км) на 40% превысила величину, заданную правительственным постановлением на создание комплекса! Все было бы хорошо, если бы не некоторые обстоятельства.

Во-первых, вполне удовлетворительная для катерной ракеты дальность (по результатам последующих пусков ее довели до 40 км) достигалась применением жидкостного ракетного двигателя, работающего на агрессивных, токсичных и пожароопасных компонентах топлива. Это сулило серьезные неприятности как в процессе заправки ракет, так и в случае сокрушительных проявлений «неизбежных в море случайностей».

Во-вторых, добившись уменьшения поперечного габарита ракеты за счет использования крыла малого удлинения, конструкторы успокоились. В результате для размещения ракет П-15 на специально спроектированном катере пр. 205 потребовалось смонтировать довольно крупные угловатые ангары, создававшие существенный прирост аэродинамического сопротивления и мощное демаскирующее отражение при облучении катера радиолокатором противника.

В-третьих, высота полета на маршевом участке составляла 500 м, что не способствовало внезапности нанесения удара и облегчало задачу его отражения.

Между тем устройство раскладывания консолей крыла в процессе старта ракеты было успешно отработано в ходе летных испытаний изделий, созданных в руководимом В.Н. Челомеем ОКБ-52. Применение его на катерной ракете позволяло существенно сократить поперечные размеры, при сложенных консолях крыла вписав ее в аккуратный цилиндрический контейнер. Кроме того, начав разработку противокорабельной ракеты подводного старта, коллектив В.Н. Челомея активно осваивал твердотопливные ракетные двигатели, ранее не использовавшиеся на маршевых ступенях противокорабельных ракет.

Казалось бы, в качестве более совершенной катерной ракеты можно было задействовать и «Аметист». Но довольно сложная система стартовых двигателей «Аметиста» исключала возможность надводного старта. Для начала в них включалась камера подводного хода, малая тяга которой не обеспечивала старт с пологой пусковой установки катера: ракета просто клюнула бы носом и ушла в волны перед кораблем-носителем. Кроме того, «Аметист» был перетяжелен по сравнению с П-15. Сказалась и вдвое большая дальность (до 80 км), и упрочнение всех корпусных элементов под нагрузки подводного старта, и обеспечение герметизации.

Тем не менее В.Н. Челомей предложил твердотопливную катерную ракету с диапазоном дальностей от 5 до 40 км и высотой полета 50 м, комплектуемую новыми, более помехоустойчивыми головками самонаведения — как радиолокационной, так и тепловой.

Постановление от 26 августа 1960 г. о разработке катерной ракеты П-25 предусматривало начало испытаний с берега в первом квартале, а с катера — в середине 1962 г. Проектирование радиолокационной ГСН поручалось КБ-1, тепловой — НИИ-10, чем сохранялась кооперация по бортовой аппаратуре, принятая при создании П-15.

В целом ракета П-25 представляла собой как бы несколько уменьшенный «Аметист» с упрощенным стартовым агрегатом. Основной разгонно-маршевый двигатель снаряжался двумя шашками аналогичного «Аметисту» смесевого топлива, но обеспечивал двухрежимную диаграмму тяги.

Разработка ракеты велась под общим руководством В.Н. Челомея группой конструкторов во главе с Аркадием Иосифовичем Эйдисом, работавшей в филиала №2 ОКБ-52 — в бывшем ГС НИИ-642. После преобразования расположенного в Химках ОКБ завода им. С.А. Лавочкина в филиал №3 ОКБ-52 туда передали рабочее проектирование и отработку всех крылатых ракет, а филиал №2 переключили на разработку наземного оборудования. Соответственно перебрались в Химки А.И. Эйдис и ведущие разработчики «Аметиста».

Основные трудности возникли при огневых стендовых испытаниях разгонно-маршевого двигателя, который долго не хотел устойчиво работать при отрицательных температурах. Но и после преодоления этой проблемы, на стадии летных испытаний появились новые сложности. В отличие от двигателя «Аметиста», разгонно-маршевый двигатель П-25 в процессе выгорания топлива существенно менял центровку ракеты, что ухудшало ее динамику и грозило срывом процесса самонаведения. Это проявилось в ходе летных испытаний: ракета самопроизвольно отрабатывала «змейку» в горизонтальной плоскости.

Для проведения испытаний на полигоне Песчаная балка установили упрощенный вариант катерной пусковой установки — КТ-62Б. Первый пуск ракеты с автономным управлением состоялся с более чем полугодичным отставанием от плановых сроков, 16 октября 1962 г., и завершился неудачей: из-за сбоя в электропитании бортовой аппаратуры не прошла команда на включение разгонно-маршевого двигателя. Последующие три пуска в ноябре 1962 г. — феврале 1963 г. прошли в целом успешно. В автономном полете была достигнута дальность более 60 км.

К началу 1963 г. к испытаниям подготовили катер Р-113 пр. 205Э, построенный в Ленинграде на заводе №5. От серийных кораблей пр. 205 внешне он отличался более обтекаемыми обводами надстройки и горизонтальным расположением четырех цилиндрических контейнерных пусковых установок КТ-62К для ракет, которые перед пуском поднимались на стартовый угол. В принципе, такая усложненная конструкция должна была снизить аэродинамическое сопротивление. Катер оснастили передним подводным крылом и кормовой транцевой плитой, за счет чего удалось повысить скорость с 40 до 50 узлов.

Первые пуски ракет с ГСН с катера 28 мая и 20 июня 1963 г. прошли не блестяще: первая ракета не долетела до цели чуть больше километра, а вторая вообще не захватила головкой самонаведения цель, так как ее пустили с ошибкой по азимуту 6°.

Первый пуск по программе летно-конструкторских испытаний принес долгожданный успех: ракета прошла в нескольких метрах от цели, что было засчитано как попадание. Всего на этом этапе до 21 декабря 1964 г. с катера выполнили 12 пусков, из которых четыре можно признать однозначно неудачными: радиолокационная головка не захватывала цель или выходила из строя в процессе наведения, а в двух случаях отказали рулевые машинки привода. Прямых поражений было всего три, в остальных случаях ракета пролетала вблизи цели, что также засчитывалось как попадание, либо не долетала до нее сотню-другую метров. Начиная с 15 октября 1963 г. наряду с радиолокационной испытывалась и тепловая головка самонаведения.

Судьбу ракеты определило резкое изменение политической обстановки. После октябрьского (1964) пленума ЦК КПСС, освободившего Н.С. Хрущева от высших постов, председатель ВПК Л.В. Смирнов (по ряду свидетельств, один из организаторов смены лидера страны) 14 ноября обратился к руководству Вооруженных Сил, промышленности и Академии наук с запросами дать свои предложения о целесообразности продолжения проводимых В.Н. Челомеем работ. К счастью, во главе «комиссии по расследованию» был поставлен честный и здравомыслящий М.В. Келдыш, так что большинство реально проводимых ОКБ-52 работ было продолжено и в дальнейшем успешно завершено. Прекращению подлежали, в основном, «вымороченные» темы типа заданных еще в 1960 г. проработок по космопланам и ракетопланам, а также явно нецелесообразные затеи типа боевого шахтного варианта комплекса с ракетой «Протон». Но среди прочего в соответствии с рекомендациями Генштаба жертвой этой компании стал и комплекс с ракетой П-25. Вопреки мнению руководства Госкомитета по авиационной технике, было принято решение прекратить испытания этой ракеты и не принимать ее на вооружение и в серийное производство.

Правда, помимо личного стремления некоторых руководителей «разобраться с Челомеем» сказались и весомые объективные факторы. По наиболее понимаемым адмиралами характеристикам — максимальной дальности и по скорости полета — П-25 не превосходила П-15. К этому времени коллектив А. Я. Березняка отработал П-15У с раскрываемым при старте крылом, что позволило размещать эти ракеты в компактных цилиндрических контейнерных пусковых установках КТ-67, которые и устанавливались на кораблях пр. 205У — модификациях катера пр. 205. Хотя кораблестроительной программой на семилетку, откорректированной по постановлению от 21 июня 1961 г., предусматривалось массовое строительство катеров пр. 205 с вооружением их именно ракетой П-25, из-за задержки с созданием челомеевского комплекса к концу 1964 г. было уже построено более полусотни катеров этого проекта с пусковыми установками и корабельной аппаратурой для П-15.

Наиболее серьезный недостаток П-15 — применение опасного жидкого топлива — как-то сгладился многолетней почти безаварийной практикой массовой эксплуатации этих ракет. Как говорится, «стерпится — слюбится»! Флот получил необходимое оборудование для заправки ракет и успешно освоил его. Из года в год промышленность постепенно продляла гарантийный срок эксплуатации заправленных ракет, расширив его от нескольких месяцев до многих лет.

Руководствуясь здравым принципом «Лучшее — враг хорошего», флот не стремился внедрять новый комплекс. Но у П-25 были и несомненные достоинства — новые радиолокационная и тепловая головки самонаведения, намного более совершенные, чем аналогичная аппаратура для П-15, разработка которой началась еще в 1955 г. В ходе испытаний П-25 головки самонаведения довели до работоспособного состояния. Пренебречь этими достижениями было бы очевидным проявлением неразумного расточительства. Поэтому в 1965 г. решили использовать их на ракете П-15М — новой модификации изделия ОКБ А.Я. Березняка. Первенец дубнинских конструкторов в исходном варианте был еще далек от конструктивного совершенства, что позволило при создании П-15М удвоить максимальную дальность практически без утяжеления ракеты и роста ее габаритов.

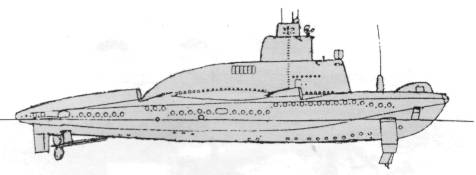

Все публикации о П-25 сопровождаются ехидными повествованиями о погружающемся ракетном катере пр. 1231, разрабатывавшемся по личной инициативе Н.С. Хрущева. На самом деле это было продолжением замысла прорабатывавшегося еще в конце 1950-х гг. ныряющего катера пр. 662. Тогда в числе пороков этого катера указывалась недостаточность его надводной скорости — 32 узла. Эту недоработку решили устранить за счет применения подводных крыльев.

В соответствии с постановлением от 21 декабря 1962 г. погружающийся катер на автоматически управляемых подводных крыльях пр. 1231 при водоизмещении 350—420 т вооружался четырьмя пусковыми установками ракет П-25, оснащался РЛС «Рангоут», «Нихром-М», «Накат-М», а также гидролокатором МГ-10. Дальность плавания в надводном положении должна была составить 1300—1500 миль, под водой — 355 миль, а максимальная скорость — соответственно 50—80 и 5— 6 узлов. Время пребывания под водой на глубине до 70 м составляло до двух суток. Катерное ЦКБ-5 и лодочное ЦКБ-16 должны были выпустить технический проект к концу 1963 г., после чего предполагалось строительство корабля на специализировавшемся на постройке подводных лодок ленинградском заводе №196 (Судомеханическом заводе). Главным конструктором стал И.И. Костецкий, позже — Е.И. Юхнин. Но вскоре было принято решение строить «чудо-катер» на территории судоремонтного завода Морпогранохраны, который передали в подчинение Госкомитета по судостроению и отнесли к заводу №5, расположенному на противоположном правом берегу Малой Невы. Значительная часть сооружений и оборудования этого предприятия, позднее получившего наименование Морской завод, была создана именно под обеспечение программы постройки катера пр. 1231.

Катер пр. 1231 (вариант с носовым подводным крылом).

Однако попытка впрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань», т.е. тяжелую подводную лодку и столь же неизбежно легкий катер на подводных крыльях, ни к чему хорошему привести не могла. По результатам проектирования получалась никудышная подводная лодка со скоростью около 3 узлов и глубиной погружения не более 30 м и очень посредственный ракетный катер, по скорости на 8—12 узлов уступавший обычному катеру пр. 205. С отстранением Н.С. Хрущева от руководства результаты критического анализа перспектив катера пр. 1231 получили ход, и вскоре работы по этой теме прекратили.

Отметим, что эта кораблестроительная химера имела к комплексу П-25 довольно отдаленное отношение. Предусматривалась постройка всего лишь одного опытового катера пр. 1231 к 1966 г. А комплекс П-25 создавался на смену П-25 и предназначался для катеров типа пр. 205.

Тем не менее работы по так и не принятому на вооружение П-25 принесли пользу отечественному кораблестроению. Как уже отмечалось, под комплекс был спроектирован катер пр. 206Э с носовым подводным крылом и управляемой транцевой плитой. При выведении этой плиты на отрицательные углы атаки корма притапливалась и образующийся дифферент способствовал выходу в режим движения на подводном крыле. Подобная схема оказалась очень перспективной. В 1965 г. с прекращением работ по комплексу П-25 катер Р-113 вернули в Ленинград для проведения дальнейших доработок в целях гидродинамических исследований. Схема с носовым подводным крылом и управляемой транцевой плитой нашла применение на серийных торпедных и ракетных катерах постройки 1970-х гг. — пр. 206М и 206МР. А сам катер пр. 206Э под конец окончательно разоружили и переделали в буксировщик моделей по пр. 205ЭКБ и под названием ОК-1072 перевели в филиал ЦНИИ ВК в Балаклаву, где он использовался для обеспечения гидродинамических исследований до 1990-х гг.