После рассказа о броненосных крейсерах «Шарнхорст» и «Гнейзенау», думается, многим читателям будет интересно прочесть о лучшем броненосном крейсере Второго Рейха.

В цикле статей «Ошибки британского кораблестроения» мы подробно разобрали достоинства и недостатки первых в мире линейных крейсеров типа «Инвинсибл». Теперь же давайте посмотрим на то, что происходило на другом берегу Северного моря.

Содержание:

Рождение проекта «большого крейсера»

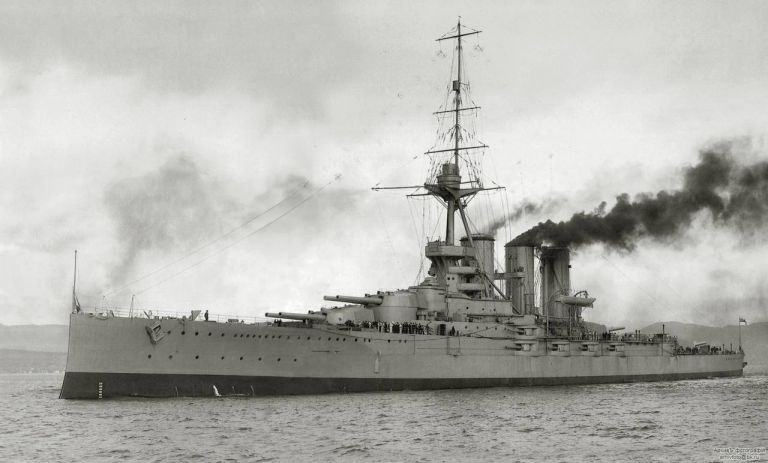

В феврале-апреле 1906 г англичане приступили к созданию «Инфлексибла», «Индомитебла» и «Инвинсибла», возвестив миру о рождении нового класса боевых кораблей – линейных крейсеров. И вот Германия, спустя год после этих событий, начинает постройку весьма странного корабля – большого крейсера «Блюхер», который по своим боевым качествам существенно уступал английским кораблям. Как такое могло получиться?

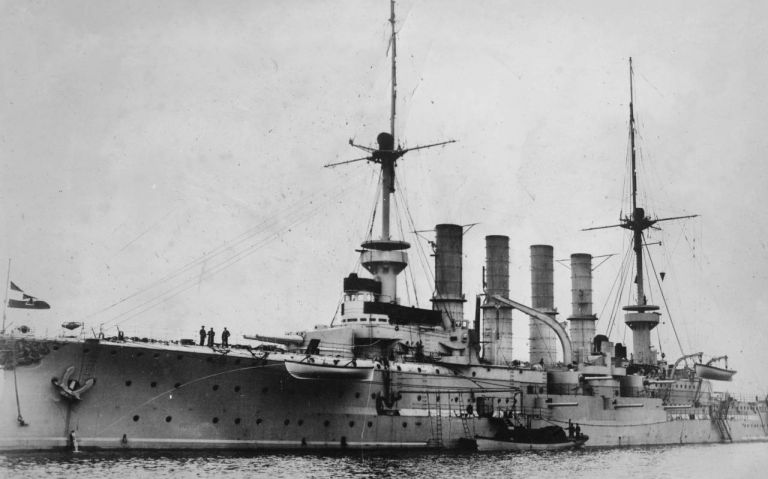

Для начала – немного истории. Надо сказать, что германские броненосные крейсеры (за исключением разве что «Фюрста Бисмарка») по «Йорк» включительно, если и отличались чем-то от кораблей того же класса других морских держав, так это совершеннейшим отсутствием каких-то отличительных черт. «Безликость и умеренность» — вот словосочетание, которое приходит на ум, при чтении ТТХ германских броненосных крейсеров. «Фюрст Бисмарк» был большим, потому что его специально создавали для колониальной службы, и тут можно было бы провести ряд интересных аналогий с британскими броненосцами 2-го класса, да и русскими «Пересветами». Но, начиная с «Принца Генриха», концепция броненосного крейсеростроения в Германии поменялась радикально – теперь кайзеровские флотоводцы решили, что им нужен бронированный разведчик при эскадре, по одному на каждую эскадру броненосцев.

Именно поэтому броненосные крейсеры в кайзерлихмарин не были многочисленными. С декабря 1898 г по апрель 1903 г было заложено всего лишь пять кораблей этого класса – «Принц Генрих», два «Принца Адальберта» и два корабля типа «Роон». Они имели умеренное водоизмещение – от 8 887 т «Принца Генриха» до 9 533 т «Роона» (здесь и далее речь идет о нормальном водоизмещении), умеренное вооружение – 2*240-мм, а начиная с «Принцев Адальбертов» — 4*210-мм орудия главного и 10*150-мм среднего калибров, очень умеренную броню – максимальная толщина бронепояса не превышала 100 мм. Паровые машины этих крейсеров должны были сообщать им весьма умеренную скорость 20-21 уз, но по факту вышло еще хуже. «Принц Генрих» «не дотянул» до проектных 20 уз, показав 19,92 уз, «Принц Адальберт» и «Фридрих Карл» при плановых 21 уз смогли развить только 20,4 и 20,5 уз соответственно, и лишь на кораблях типа «Йорк» проклятие недостижения контрактных скоростей удалось превозмочь: оба крейсера превзошли плановые 21 уз, продемонстрировав 21,143 уз («Роон») и даже 21,43 уз («Йорк»). Тем не менее и вне всякого сомнения, германские броненосные крейсеры на фоне английских и французских кораблей того же класса выглядели весьма заурядными ходоками.

На этом неспешное поступательное развитие германских броненосных крейсеров завершилось. Следующие корабли этого класса, «Шарнхорст» и «Гнейзенау», вновь ознаменовали собой смену концепции и существенно отличались от кораблей предыдущих серий.

Во-первых, немцы вновь сочли, что им необходимы тяжелые корабли для колониальной службы, и потому постарались нарастить не только мореходность, которая, вообще говоря, и у предыдущих броненосных крейсеров была весьма неплохой, но также и скорость хода (до 22,5 уз). Это был довольно-таки интересный подход: немцы сочли, что высокая скорость является атрибутом океанского рейдера, а не разведчика при эскадре.

Во-вторых, немцы усилили бронирование, увеличив максимальную толщину броневого пояса со 100 до 150 мм.

В-третьих, они увеличили мощь артиллерии, добавив к двум двухорудийным башням 210-мм орудий еще четыре таких же 210-мм пушки в каземат. Чтобы хоть как-то компенсировать увеличение веса, а также не тратить драгоценные тонны водоизмещения на дополнительную броню для расширения казематов под новые пушки, конструкторы на то же число стволов сократили средний калибр, оставив только шесть 150-мм орудий.

Все вышесказанное привело к появлению неплохих броненосных рейдеров, но, конечно, подобное улучшение качества повлекло за собой увеличение размеров кораблей. Последние классические броненосные крейсеры Германии, каковыми стали «Шарнхорст» и «Гнейзенау», стали существенно крупнее «Йорков», имея нормальное водоизмещение 11 600 — 11 700 т. Первым 28 декабря 1904 г заложили «Гнейзенау», а спустя всего каких-то шесть дней – 3 января 1905 г, состоялась закладка «Шарнхорста». Однако следующий броненосный крейсер Германии, «Блюхер», был заложен только 21 февраля 1907 г, т.е. более чем через два года после предыдущего «Шарнхорста». Почему так получилось?

Дело в том, что строительство кораблей в кайзеровской Германии производилось в соответствии с «Законом о флоте», в котором была расписана закладка новых боевых кораблей по годам. В начале века действовал уже второй закон, утвержденный в 1900 г., и с броненосными крейсерами при его принятии, возникла небольшая проблема.

Строго говоря, никаких броненосных крейсеров в Германии не существовало, а были «большие крейсеры» («Große Kreuzer»), к которым, помимо собственно броненосных, относились также и большие бронепалубные крейсеры. Альфред фон Тирпиц, в те годы еще не гросс-адмирал, а статс-секретарь военно-морского ведомства, желал добиться от Рейхстага такой программы кораблестроения, которая обеспечила бы Германии к 1920 г. флот из 38 линейных кораблей и 20 больших крейсеров. Однако же Рейхаг не согласился со столь амбициозным планом и программу слегка урезали, оставив только 14 больших крейсеров.

Соответственно, график их строительства предусматривал закладку одного киля в год до 1905 г включительно, в этом случае количество больших крейсеров как раз и составило бы 14, в том числе:

1) Бронепалубный крейсер «Кайзерина Аугуста» — 1 ед.

2) Бронепалубные крейсеры типа «Виктория Луизе» — 5 ед.

3) Броненосные крейсеры от «Фюрста Бисмарка» и до «Шарнхорста» — 8 ед.

После этого в строительстве больших крейсеров предусматривалась пауза до 1910 г, потому что следующие крейсеры должны были закладываться лишь для замены уже выслуживавших свой срок, т.е. для планомерной замены кораблей, с тем, чтобы постоянно поддерживать их численность на уровне 14. Соответственно, после закладки «Шарнхорста» у «больших крейсеров» намечались продолжительные кораблестроительные каникулы. Однако положение исправил все тот же неугомонный фон Тирпиц – в 1906 г он «продавил» таки возврат к первоначальным 20 «большим крейсерам» в составе флота, и их строительство возобновилось.

И вот тут возникает целый ряд вопросов. Дело в том, что подавляющее большинство источников и публикаций описывают рождение девятого броненосного крейсера Германии так: немцы знали о строительстве «Дредноута» и знали, что «в пару» к нему англичане заложили новейшие броненосные крейсеры типа «Инвинсибл». Но англичанам удалось дезинформировать немцев, и те полагали, что «Инвинсиблы» — это подобие «Дредноута», только с 234-мм артиллерией вместо 305-мм. Поэтому немцы, ничтоже сумняшееся, заложили облегченное подобие «Нассау» с 210-мм пушками, и – оказались в проигрыше, потому что 210-мм «Блюхер», конечно, сильно уступал 305-мм «Инвинсиблу».

Версия логичная, по срокам вроде бы все совпадает – но почему тогда тот же Мужеников упоминает в своей монографии, что «Блюхер» был спроектирован в 1904-1905 гг, когда ни о каких «Инвинсиблах» еще никто не слышал? И второй вопрос. Если фон Тирпиц добился разрешения на возобновление строительства новых «больших крейсеров» в 1906 г, то почему «Блюхер» был заложен только в начале 1907 г? К сожалению, в русскоязычных источниках отсутствуют подробности проектирования «Блюхера» и нам остается только строить догадки разной степени достоверности.

Из публикации в публикацию цитируется расхожая фраза о том, что первые германские дредноуты «Нассау» проектировались уже после того, как стало известно о ТТХ «Дредноута»:

На самом деле все было «немного» не так – немцы пришли к «дредноутной» концепции и к «Нассау» самостоятельно, хотя и не тем путем, что англичане. В первые годы ХХ века кратковременная эра увлечения скорострельной среднекалиберной артиллерией подходила к концу. В мире начали понимать, что 152-мм снаряды слишком слабы, чтобы даже множество их попаданий причинило существенный ущерб броненосцу. Поэтому возникли идеи увеличения среднего калибра, или же дополнения его более крупными, 203-234-мм пушками. В свое время первый вариант показался немцам предпочтительнее, и они на своих броненосцах типа «Брауншвейг» и «Дойчланд» увеличили средний калибр со 150-мм до 170-мм. По другому пути пошли англичане, заложив серию броненосцев «Кинг Эдуард VII», у которых вместо стандартной для британских линкоров дюжины шестидюймовок было установлено 10-152-мм и 4-234-мм орудия.

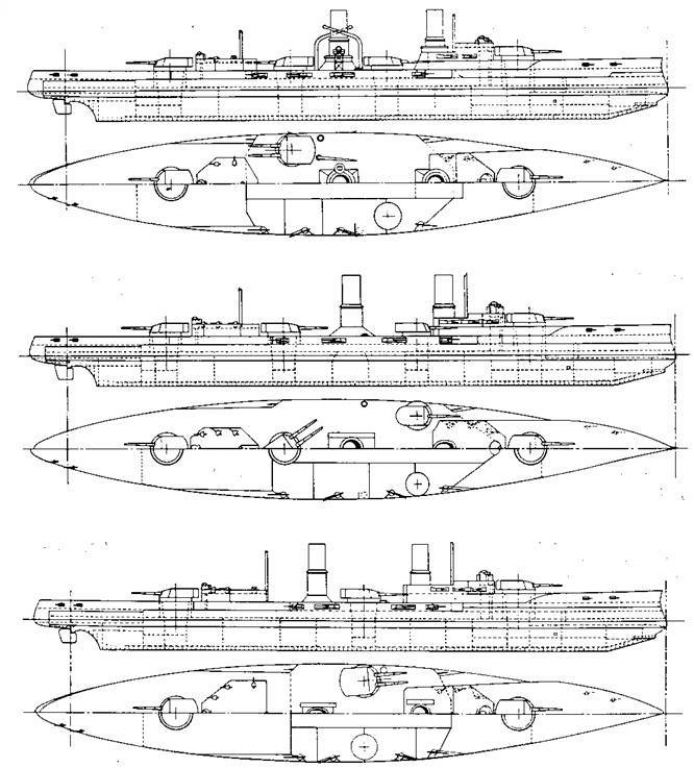

Игнорировать столь мощные пушки у своих соперников немцы не могли, и вот, в начале марта 1904 г германские конструкторы разрабатывают новый проект броненосца с еще более усиленным средним калибром. При вполне умеренном водоизмещении 13 779 т корабль был вооружен четырьмя 280-мм орудиями в двух башнях (в носу и корме) и восемью 240-мм орудиями в четырех башнях в средней части корабля, по две башни на каждый борт. Иными словами, артиллерия в данном проекте была расположена по той же схеме, что и башни у «Нассау», но включала в себя как 280-мм, так и 240-мм пушки. 150-170-мм артсистем проектом не предусматривалось – только противоминная батарея из 16 88-м орудий. Паровые машины должны были обеспечить кораблю скорость в 19,5 узлов.

Руководству кайзерлихмарине проект в целом понравился, но… они не восприняли 240-мм орудия как средний калибр, вполне логично рассудив, что у предложенного их вниманию броненосца два главных калибра. Поэтому они предложили переработать проект, с тем чтобы исключить «двухглавнокалиберность» броненосца. Именно таким, не вполне обычным путем немцы… что самое интересное, к концепции «all-big-gun» так и не пришли.

Переработанный проект представили на рассмотрение в октябре 1905 г., и выглядел он крайне интересно. Конструкторы заменили двухорудийные 240-мм башни на одноорудийные 280-мм: таким образом, броненосец получил на вооружение восемь 280-мм орудий, из которых на один борт могло стрелять шесть. Однако, подтянув «второй главный калибр» до «первого», немцы вовсе не собирались отказываться от среднего калибра и на корабль вернули восемь 170-мм пушек, разметив их в казематах, что, собственно, и не позволяет отнести этот проект к «all-big-gun». Противоминная артиллерия состояла их двадцати 88-мм пушек. Водоизмещение выросло до 15 452 т.

В принципе, уже на этом этапе можно говорить о том, что немцы спроектировали свой первый, хотя бы и очень слабый дредноут. Но, рассмотрев в конце 1905 г представленный проект 15,5 тысячетонного корабля с восемь 280-мм орудиями, флот отверг его… по причине слабости бортового залпа, в котором участвовало только 6 орудий главного калибра и который следовало сделать более мощным. После этого требования флота решение переделать бортовые башни из одно- в двухорудийные напрашивалось само собой, и в конечном итоге немцы так и поступили. В 1906 г появился проект G.7.b, дюжиной 280-мм орудий, который, впоследствии, и стал «Нассау».

Таким образом, еще до того, как в Германии узнали характеристики английского «Дредноута», немцы пришли к концепции тяжелого корабля, со скоростью около 20 узлов, вооруженного более чем восемью 280-мм орудиями главного калибра. Почему же тогда возникло некоторое промедление с закладкой новых линейных кораблей? До этого немцы в полном соответствии со своим «Законом о флоте» ежегодно закладывали кили новых линкоров, но последний свой эскадренный броненосец они заложили в 1905 г («Шлезвиг-Гольштейн»), а первый дредноут – только в июле 1907 г.

Дело здесь вовсе не в «Дредноуте», а в том, что немедленному переходу от броненосцев к линейным кораблям нового типа в Германии препятствовал целый ряд причин. Увеличение количества стволов главного калибра требовало резкого роста водоизмещения, а ведь корабли не появляются из ниоткуда и не должны уходить от стенки завода в никуда. До закладки «Нассау» немцы создавали броненосцы весьма ограниченных размеров, их верфи и военно-морские базы были ориентированы на строительство и обеспечение деятельности кораблей нормальным водоизмещением не выше 15 000 т. Для того чтобы строить и обеспечить базирование более тяжелых кораблей требовались модернизации верфей, дноуглубительные работы и т.д. Никто в Германии не хотел приступать к созданию гигантских, в сравнении с предыдущими броненосцами линкоров, пока не будет уверенности, что страна сможет построить и эксплуатировать новые корабли. Но на все это требовались деньги, а ведь и помимо этого новые линейные корабли должны были значительно превзойти по стоимости старые эскадренные броненосцы, и это тоже следовало как-то урегулировать.

Почему в статье, посвященной броненосному крейсеру «Блюхер», мы уделяем так много времени первым германским дредноутам? Только для того, чтобы показать уважаемому читателю, что все необходимые предпосылки для создания «Блюхера» в том виде, в котором он был построен, существовали уже в 1904-1905 гг. Уже при проектировании «Шарнхорста» и «Гнейзенау» у немцев было понимание необходимости усиления артиллерии своих броненосных крейсеров, причем именно за счет увеличения количества 210-мм пушек. В 1904 г в Германии додумались до размещения 6 башен по ромбической схеме, в 1905 г – о размещении в этих башнях орудий одного (280-мм) калибра, и тогда же пришли к выводу, что даже восьми орудий, расположенных по такой схеме, все же маловато.

Но зачем немцы взялись проектировать очередной свой броненосный крейсер накануне «кораблестроительных каникул», ведь после «Шарнхорста» по «Закону о флоте» новых кораблей этого класса нельзя было строить до 1910 г? Фон Тирпиц в своих мемуарах пишет, что Рейхстаг отклонил постройку 6 крейсеров «потому что должен был что-нибудь отклонить» и что в ходе развернувшихся дебатов было принято решение вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса в 1906 г. Иными словами, фон Тирпиц очевидно рассчитывал вернуть 6 «больших крейсеров» в кораблестроительную программу, и потому, вполне вероятно, желал иметь готовый проект нового корабля к 1906 г. С тем, чтобы была возможность строить его без промедления – как только разрешение Рейхстага будет получено.

«Но позвольте!» — отметит внимательный читатель: «Если уж фон Тирпиц так торопился строить крейсеры, почему же тогда «Блюхер» заложили не в 1906, а только в 1907 г? Что-то тут не сходится!»

Все дело в том, строительство кораблей в Германии проходило немного не так, как, например, в России. У нас обычно началом строительства считалась закладка корабля (хотя официальная дата закладки не всегда совпадала с фактическим началом работ). А вот у немцев было по-другому – официальной закладке предшествовала так называемая «Подготовка производства и стапеля», причем подготовка эта была весьма длительной – так, например, для «Шарнхорста» и «Гнейзенау» она составляла примерно 6 месяцев на каждый корабль. Это очень большой срок для подготовительных работ и складывается ощущение, что в ходе «подготовки производства и стапеля» немцы также осуществляли работы по фактическому строительству корабля, то есть дата закладки корабля не совпадала с датой начала строительства. Такое бывало сплошь и рядом и в других странах – так, например, построенный «за один год и один день» «Дредноут» на самом деле строился намного дольше. Просто-напросто момент официальной закладки, от которого обычно и отсчитывают пресловутые «один год и один день», произошел много позднее фактического начала строительства корабля – на самом деле к его созданию приступили не 2 октября 1905 г (дата официальной закладки), а в начале мая 1905 г. Таким образом, срок его постройки составил не 12 месяцев и 1 день, а 20 месяцев, если считать окончанием постройки не дату приема корабля флотом, а дату выхода на ходовые испытания (иначе следует признать, что «Дредноут» строился 23 месяца).

Отсюда — интересное следствие. Если автор настоящей статьи прав в своих предположениях, то сопоставлять сроки постройки отечественных и германских кораблей «в лоб», т.е. от дат закладки до даты ввода в строй неправильно, так как фактически немецкие корабли строились дольше.

Но вернемся к «Блюхеру». К сожалению, Мужеников не указывает наличие и продолжительность «подготовки производства и стапеля» для «Блюхера», но если предположить наличие этой подготовки продолжительностью в 5-6 месяцев, по аналогии с предыдущими броненосными крейсерами, то, с учетом даты закладки «Блюхера» (21.02.1907), очевидно, что к его созданию приступили значительно раньше, т.е. еще в 1906 г. Следовательно, никакого «столбняка» у немцев не случилось — фон Тирпиц убедил Рейхстаг в необходимости 20 «больших крейсеров» для флота и вскоре после этого были начаты строительные работы по «Блюхеру»

Все же хотелось бы отметить, что вышесказанное о «Блюхере» представляет собой не подборку достоверных фактов, а размышления и догадки автора, уточнить которые могла бы разве что работа в бундесархивах. Но во всяком случае, мы видим, что слова Муженикова о том, что проект «Блюхера» был создан в 1904-1905 гг, совершенно не противоречат общим тенденциям развития военно-морского флота Германии. И если автор прав в своих допущениях – особого влияния проект «Инвинсибла» на разработку «Блюхера» не оказал, так как немцы проектировали свой корабль задолго до того, как появились сведения о первый британских линейных крейсерах.

Желание англичан представить дело так, будто и «Нассау», и «Блюхер» создавались под влиянием достижений британской военно-морской мысли все же, скорее всего, не имеет под собой никакого основания. В случае с «Нассау» это можно утверждать совершенно наверняка, что же до «Блюхера» — по мнению автора настоящей статьи дело обстояло так. Немцы вполне самостоятельно пришли к идее броненосного крейсера, имеющего как минимум 4 двухорудийных башни 210-мм орудий и развивающим скорость 25 узлов.

Затем, когда стали известны «достоверные» данные об «Инвинсибле» — якобы, этот крейсер является копией «Дредноута», только с 234-м артиллерией, немцы, наверное, поздравили себя с тем, как великолепно они угадали тенденции развития «больших крейсеров» и утвердили для «Блюхера» шесть 210-мм башен, расположенных в ромбической схеме, как у «Нассау». А затем, когда выяснились истинные тактико-технические характеристики кораблей типа «Инвинсибл», схватились за голову, потому что, конечно, «Блюхер» не был им ровней.

Что же в итоге за корабль получился у немцев?

Описание конструкции

Артиллерия

Безусловно, главный калибр «Блюхера» стал большим шагом вперед по сравнению с артиллерией «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Орудия «Блюхера» имели тот же калибр, но были более мощными, чем те, что получили предыдущие германские броненосные крейсера. На «Шарнхорсте» устанавливались 210-мм SK L/40 С/01, стрелявшие 108 кг снарядом с начальной скоростью 780 м/сек. Башенные установки «Шарнхорста» имели угол возвышения 30 град, что обеспечивало дальность стрельбы 87 (по другим данным – 88) кбт. С казематными установками дело обстояло хуже, потому что при прочих равных характеристиках их максимальный угол вертикального наведения составлял всего 16 град., что позволяло стрелять только на 66-67 кбт.

В боекомплект входили бронебойные и фугасные снаряды, а с содержанием в них ВВ дело обстояло несколько запутанно. Насколько смог разобраться автор, изначально к 210-мм SK L/40 полагались бронебойный снаряд, представлявший из себя стальную болванку, т.е. вообще не содержащий ВВ и фугасный, с 2,95 кг черного пороха. Но позднее были выпущены новые снаряды, имевшие содержание ВВ 3,5 кг в бронебойном и 6,9 кг в фугасном.

Орудия «Блюхера» SK L/45 стреляли теми же снарядами, что и пушки «Шарнхорста», но сообщали им значительно большую начальную скорость – 900 м/сек. Поэтому, невзирая на то, что угол возвышения башенных установок «Блюхера» был тот же, что и у «Шарнхорста» (30 град), дальность стрельбы «Блюхера» составила 103 кбт. Повышенная начальная скорость давала пушкам «Блюхера» «бонус» к бронепробитию, кроме этого, можно предполагать, что управление башенными установками «Блюхера» было проще, чем казематными и башенными 210-мм орудиями «Шарнхорста».

То же наблюдалось и по 150-мм орудиям – на «Шарнхорсте» было установлено шесть 150-мм орудий SK L/40, сообщавших 40 кг снаряду скорость 800 м/сек, на «Блюхере» — восемь 150-мм SK L/45, стреляющих 45,3 кг снарядами с начальной скоростью 835 м/сек. В годы 1-ой мировой SK L/40 получила на вооружение 44,9 кг (и вроде бы даже 51 кг) снаряды, но, конечно, с соответствующим падением начальной скорости. Шестидюймовые батареи обоих крейсеров размещались примерно на одной высоте от ватерлинии (4,43-4,47 м у «Шарнхорста» и 4,25 м у «Блюхера»), в дальности пушки «Блюхера» тоже слегка проигрывали – имея угол возвышения всего 20 град против 27 град на «Шарнхорсте», они стреляли на 72,5 кабельтов, в то время как «Шарнхорст» — на 74-75 кбт. Что до противоминной артиллерии, то «Шарнхорст» имел 18 орудиями калибра 88-мм SK L/45, «Блюхер» нес 16 значительно более мощных 88-мм SK L/45. Но вообще говоря, против эсминцев предвоенной поры и те, и другие были откровенно слабы – настоящей противоминной артиллерией крейсеров являлась их 150-мм батарея.

Таким образом, на фоне предыдущего проекта артиллерия «Блюхера» смотрится просто отлично. Но если сравнить огневую мощь «Блюхера» с последними броненосными крейсерами, построенными в различных странах, то немецкий корабль выглядит совершеннейшим аутсайдером.

Дело в том, что за редким исключением, другие державы пришли к типу крейсера, имеющего 4 орудия калибром 234-305-мм и 8-10 пушек калибра 190-203-мм. А что такое 254-мм артсистема? Это вес снаряда 225,2-231 кг при начальной скорости от 823 м/сек (США) до 870 м/сек (Италия) и даже 899 м/сек (Россия), что означает равную или большую дальность стрельбы, значительно лучшую бронепробиваемость и куда как более значимое фугасное воздействие. Бронебойный 225,2 кг снаряд «Рюрика II» нес в себе примерно столько же ВВ, сколько и 210-мм германский – 3,9 кг (больше на 14,7%), но русский фугасный снаряд по содержанию ВВ более чем вчетверо превосходил немецкий – 28,3 кг против 6,9 кг!

Иными словами, вес бортового залпа «Блюхера» — восемь 210-мм снарядов общей массой 864 кг пускай незначительно, но все же проигрывал таковому у одних только 254-мм орудий у любого «254-мм» крейсера, и даже «Рюрик» с наиболее легкими снарядами (в сравнении с пушками США и Италии) имел 900,8 кг. Но при этом в четырех фугасных снарядах «Рюрика» было 113,2 кг ВВ, а в восьми 210-мм германских – только 55,2 кг. Если перейти на бронебойные, то выигрыш по ВВ в бортовом залпе был за германским крейсером (28 кг против 15,6), но не нужно забывать, что русские 254-мм снаряды имели куда лучшую бронепробиваемость. Иными словами, главный калибр «Блюхера» нельзя признать равным одним только 254-мм пушкам российского, американских или итальянских крейсеров, но ведь тот же «Рюрик», кроме 254-мм пушек, имел в бортовом залпе еще четыре 203-мм пушки, каждая из которых не слишком уступала 210-мм германскому орудию. Русский 203-мм снаряд был немного тяжелее – 112,2 кг, имел меньшую начальную скорость (807 м/сек), но при этом существенно превосходил своего немецкого «оппонента» по содержанию ВВ, имея 12,1 кг в полубронебойном и 15 кг – в фугасном снаряде. Таким образом, бортовой залп «Рюрика» из четырех 203-мм и такого же количества 254-мм орудий имел массу снарядов 1 349,6 кг, что в 1,56 раз превосходило массу бортового залпа 210-мм орудий «Блюхера». По содержанию ВВ в залпе при использовании бронебойных и полубронебойных 203-мм снарядов (так как для русских 203-мм пушек бронебойных снарядов не предусматривалось) масса ВВ в залпе «Рюрика» составляла 64 кг, а при использовании фугасных снарядов – 173,2 кг, против 28 кг и 55,2 кг у «Блюхера» соответственно.

Тут, конечно, можно возразить, что «Блюхер» в бортовом залпе имел бы еще и четыре 150-мм орудия, но тогда стоит вспомнить о десяти 120-мм стволах «Рюрика» на каждый борт, которые, кстати будь сказано, имели даже большую дальность стрельбы, чем германские «шестидюймовки».

«Блюхер» в огневой мощи уступал не только «Рюрику», но и итальянской «Пизе». Последняя, имея достаточно мощные 254-мм орудия, обладала также и 190-мм орудиями разработки 1908 г, которые были несколько слабее отечественных 203-мм, но все же были сопоставимы по своим возможностям с 210-мм пушками «Блюхера». «Семисполовинойдюймовки» «Пизы» стреляли 90,9 кг снарядами с начальной скоростью 864 м/сек. Да что там! Даже самый слабый в артиллерийском отношении из всех «254-мм» броненосных крейсеров – американский «Тенесси», и тот имел преимущество над «Блюхером», противопоставляя в бортовом залпе его 210-мм орудиям свои четыре 254-мм пушки с массой снаряда 231 кг и имевшему при этом двойное превосходство в шестидюймовках. О японских монстрах «Ибуки» и «Курама», с их четырьмя 305-мм и четырьмя 203-мм в бортовом залпе нечего и говорить — их превосходство в огневой мощи над германским крейсером было совершенно подавляющим.

Что касается английских крейсеров типа «Минотавр», то их 234-мм пушки были замечательными, но все же по своим боевым возможностям «не дотягивали» до 254-мм орудий крейсеров США, Италии и России. Тем не менее, и они заведомо превосходили в боевой мощи 210-мм орудия немцев (172,4 кг снаряд с начальной скоростью 881 м/сек), а кроме того, следует учитывать, что четыре таких орудия у «Минотавра» в бортовом залпе дополняли пять 190-мм пушек с отличными характеристиками, способными выпускать 90,7 кг снаряд с начальной скоростью 862 м/сек. В целом же «Минотавры», безусловно, превосходили «Блюхер» по огневой мощи, хотя это превосходство и не было столь значительным, как у «Рюрика» или «Пизы».

Единственным из «последних» броненосных крейсеров мира ведущих морских держав, который очевидно уступал «Блюхеру» в силе артиллерии, являлся французский «Вальдек Руссо». Да, он нес 14 орудий главного калибра и имел преимущество перед «Блюхером» в бортовом залпе на один ствол, но при этом его старые 194-мм пушки стреляли всего лишь 86 кг снарядами с весьма низкой начальной скоростью 770 м/сек.

Таким образом, по огневой мощи, в сравнении с прочими броненосными крейсерами мира, «Блюхер» занимает малопочетное предпоследнее место. Его единственным преимуществом перед прочими крейсерами была однотипность главного калибра, которая упрощала пристрелку на большие дистанции, в сравнении с двумя калибрами на крейсерах США, Англии, Италии и т.д., но отставание в качестве артсистем было настолько велико, что этот, вне всякого сомнения положительный аспект не мог стать решающим.

Что касается системы управления огнем, то в этом отношении «Блюхер» в германском флоте был настоящим первопроходцем. Он первым в германском флоте получил трехногую мачту, централизованную систему управления огнем и центральный автомат управления артиллерийской стрельбой. Впрочем, все это было установлено на крейсер не во время строительства, а в ходе позднейших модернизаций.

Бронирование

К большой радости всех отечественных любителей военно-морской истории Мужеников В. в своей монографии «Броненосные крейсера «Шарнхорст», «Гнейзенау» и «Блюхер»» дал подробнейшие описания бронирования этих кораблей. Увы, к нашему же разочарованию, описание это настолько запутано, что разобраться в системе защиты этих трех кораблей почти невозможно, но мы все-таки попытаемся это сделать.

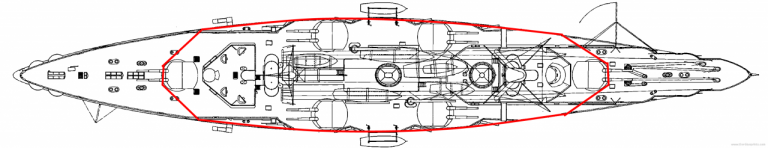

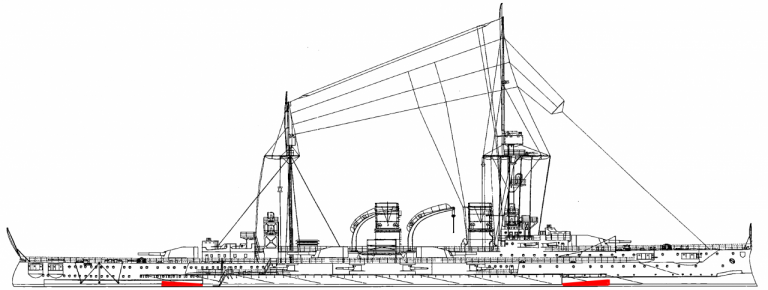

Итак, длина «Блюхера» по ватерлинии составляла 161,1 м., максимальная – 162 м. (по этому поводу в источниках имеются незначительные расхождения). От форштевня и почти до самого ахтерштевня корабль прикрывала броневая палуба, расположенная «ступенчато», на трех уровнях. На протяжении 25,2 м от форштевня бронепалуба размещалась на 0,8 м ниже ватерлинии, затем на протяжении 106,8 м – на один метр выше ватерлинии, и далее, на протяжении еще 22,8 м – на 0,15 м ниже ватерлинии. Оставшиеся 7,2 м палубной броней не защищались. Эти три палубы соединялись между собой вертикальными поперечными бронепереборками, толщина которых составляла 80-мм между средним и кормовым участками и, вероятно, столько же между средним и носовым участками.

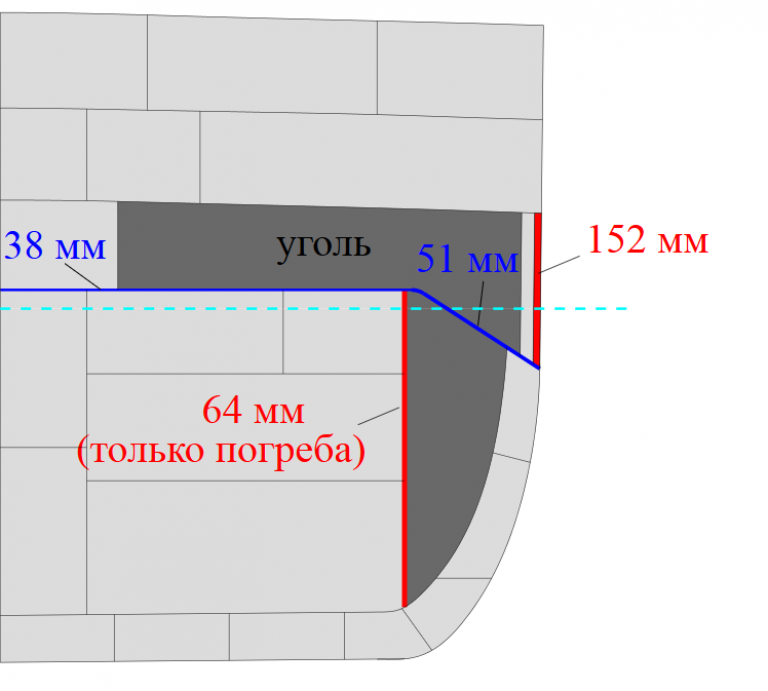

Удивительно, но факт – из описаний Муженикова совершенно неясно, были ли у «Блюхера» скосы, или же все три бронепалубы были горизонтальными. Вероятнее всего, скосы все же были – в конце концов, они имелись и у предыдущего типа броненосных крейсеров, и у последующих за «Блюхером» крейсеров линейных. В то же время Мужеников пишет, что схема бронирования «Блюхера» была сходна с «Шарнхорстом», за исключением некоторого увеличения толщины бронепояса. В этом случае средний участок бронепалубы, возвышавшийся над ватерлинией на 1 метр, переходил в скосы, опускающиеся к нижней кромке бронепояса, расположенной на 1,3 м ниже ватерлинии, а вот с носовым и кормовым участками бронепалубы, к сожалению, ясности нет. Толщину палуб и скосов, увы, Мужеников тоже не сообщает, ограничиваясь лишь фразой о том, что «суммарная толщина броневых плит настила палуб в разных частях составляла 50-70 мм». Остается только догадываться, имелись ли ввиду толщины брони только описанных выше броневых палуб, или же 50-70 мм дается как сумма толщин броневых, батарейной и верхней палуб.

У автора настоящей статьи сложилось такое впечатление: толщины «ступенчатой» бронепалубы и ее скосов, вероятно, соответствовали таковым у «Шарнхорста», составлявших 40-55 мм, причем в эту толщину входит как броня, так и стальной настил палубы, поверх которой она укладывалась. Выше броневой палубы у «Блюхера» размещалась батарейная (на которой стояли 150-мм орудия) палуба, а над ней — верхняя палуба. При этом батарейная палуба брони не имела, но ее толщина менялась от 8 внутри каземата, до 12 мм вне каземата, а в месте размещения 150-мм орудий – 16 мм или, может, 20 мм (Мужеников пишет, что в этих местах батарейная палуба состояла из трех слоев, но не сообщает их толщины, из контекста можно предположить, что это было 8+4+4 или же 8+4+8 мм).

А вот верхняя палуба «Блюхера» имела бронирование над казематами 150-мм орудий, но увы, кроме факта его наличия, Мужеников не сообщает ничего. Впрочем, если предположить, что она имела 15-мм слой брони, уложенный поверх судостроительной стали (нечто подобное описывает Мужеников для «Шарнхорста»), то мы получаем 40-55 мм броневой палубы + 15 мм верхней палубы над казематом палубной брони, что как будто соответствует указанной Мужениковым 55-70 мм совокупной защиты.

Броневой пояс простирался почти по всей длине корабля, оставляя незащищенным только 6,3 м по ватерлинии в самой корме, но был очень разным толщине, высоте и заглублению под ватерлинию. Машинные и котельные отделения прикрывали 180 мм бронеплиты, имевшие высоту 4,5 м (данные могут быть немного неточны), возвышавшиеся над ватерлинией на 3,2 м при нормальной осадке и доходившие верхней кромкой до батарейной палубы. Соответственно, эта часть бронепояса уходила под воду на 1,3 м. Весьма мощная для броненосного крейсера защита, но бронепояс толщиной 180 мм протирался только на 79,2 м (49,16 % длины по ватерлинии), прикрывая лишь машинные и котельные отделения. От 180 мм бронеплит в нос и корму шел всего только 80 мм бронепояс пониженной высоты – в корму он возвышался на 2 м над водой, в нос – на 2,5 м и только у самого форштевня (примерно в 7,2 м от него) поднимался до 3,28 м над водой.

Нижняя кромка всех этих бронепоясов располагалась так: от форштевня и в сторону кормы на протяжении первых 7,2 м она проходила в 2 м под ватерлинией, затем «повышалась» до 1,3 м и продолжалась так на всем оставшемся протяжении носового 80 мм пояса и 180 мм пояса по всей его длине, а вот далее (кормовой 80 мм пояс) постепенно поднималась от 1,3 до 0,75 м под ватерлинией. Поскольку в корме 80 мм бронеплиты немного не доходили до ахтерштевня, был предусмотрен кормовой траверз, имевший те же 80 мм брони.

Описанная схема бронирования демонстрирует слабость защиты оконечностей, потому что вне котельных и машинных отделений бортовая защита «Блюхера» выглядит крайне недостаточной, не сильнее, чем у британских броненосных крейсеров (80 мм бронепояс и 40, максимум – 55 мм скос, против 76-102 мм пояса при 50 мм скосах у англичан), но все же это не совсем так. Дело в том, что, насколько можно понять описания Муженикова, 180 мм участок бронепояса замыкался такими же 180 мм траверзами. Но эти траверзы располагались не перпендикулярно борту, а наискосок, к барбетам носовой и кормовой башен 210-мм орудий примерно так же, как это было на крейсерах «Шарнхорст» и «Гнейзенау»

Однако следует иметь ввиду, что «наклонные траверзы» «Шарнхорста» проходили поверх скосов и бронепалубы, и, вероятно, то же самое было и на «Блюхере». В этом случае существовало уязвимое место на уровне метра над ватерлинией и ниже ее.

В котором «наклонные траверзы» «Блюхера» от вражеских попаданий не защищали, и прикрытие погребов ограничивалось 80 мм бронепоясом и 40-55 мм скосами.

На батарейной палубе (то есть поверх 180 мм бронепояса «Блюхера») располагался 51,6 метровый каземат на восемь 150-мм орудий. Бронеплиты, защищавшие каземат по бортам, имели толщину 140 мм и опирались на нижние, 180 мм плиты, так что, по сути, на протяжении вышеупомянутых 51,6 м вертикальная защита борта доходила до верхней палубы. С кормы каземат замыкался 140 мм траверзом, расположенным перпендикулярно борту, но в носу траверз был наклонным, как и 180 мм цитадель, но не доходил до носовой башни главного калибра. Как мы уже говорили выше, пол каземата (батарейная палуба) защиты не имел, но сверху каземат защищался броней, увы – неустановленной толщины. Мы предположили, что это было 15 мм брони на стальной бронепалубе.

Башни «Блюхера» имели лобовые и боковые плиты толщиной 180 мм и 80 мм заднюю стенку, предположительно (прямо, увы, об этом Мужеников не пишет) барбет имел 180 мм защиту. Носовая боевая рубка имела 250 мм стенки и 80 мм крышу, кормовая – соответственно, 140 и 30 мм. На «Блюхере», впервые на броненосных крейсерах Германии, были установлены 35 мм противоторпедные переборки, простирающиеся от самого днища до броневой палубы.

В целом же о бронезащите «большого крейсера» «Блюхер» можно сказать, что она была весьма умеренной. Броненосные крейсера Германии вообще не были чемпионами по защищенности, и только на «Шарнхорсте» и «Гнейзенау» вышли на среднемировой уровень. «Блюхер» был бронирован еще лучше, но нельзя сказать, чтобы его защита как-то выделялась на фоне его «одноклассников».

Как ни крути, но 180 мм пояс + то ли 45, то ли 55 мм скос не имеет принципиального преимущества перед 152-мм поясом и 50 мм скосом британских «Минотавров», 127 мм бронепоясом или 102 мм скосом американских «Тенесси». Из всех броненосных крейсеров мира разве только русский «Рюрик» с его 152 мм поясом и 38 мм скосом несколько уступал «Блюхеру», но тут нужно отметить, что русская защита была значительно протяжённее немецкой, защищая оконечности по барбеты 254-мм башен включительно. О бронировании броненосных крейсеров типа «Амальфи» автору известно мало, но основу его составлял 203 мм пояс, над которым на весьма значительном протяжении располагался 178-мм верхний пояс, так что сомнительно, чтобы итальянские крейсера уступали в защите «Блюхеру». Японские «Ибуки» имели практически те же 178 мм бронепояса при 50 мм скосах, что и германский крейсер, но и они защищали больше ватерлинии, чем 180 мм пояс у «Блюхера».

Германские дредноуты и линейные крейсера времен Первой мировой заслуженно считаются эталоном бронезащиты, эдакими непробиваемыми плавучими крепостями – что они неоднократно доказывали в бою. Но увы, все это никак не распространяется на «Блюхер». В принципе, если бы немцы изыскали бы возможность защитить 180 мм бронепоясом борта своего последнего «большого крейсера», вероятно, можно было бы говорить о том, что его защита несколько превосходит таковую у прочих крейсеров мира (за исключением, вероятно, японских), но этого не произошло. И в целом «Блюхер» следует считать кораблем, защищенным на уровне своих «одноклассников» — не хуже, но, в общем, и не лучше них.

Энергетическая установка

В корабельной энергетике немцы проявили удивительный традиционализм – не только первая, но даже и вторая серия их дредноутов (тип «Гельголанд») несла паровые машины и угольные котлы вместо турбин и нефтяного топлива. Справедливости ради нужно отметить, что в Германии создавались одни из лучших (если не самые лучшие) паровые машины мира. Что касается угля, то, во-первых, в те годы еще никто не рисковал строить крупные боевые корабли, чьи энергетические установки работали бы полностью на нефти. Но существовали и более весомые причины: во-первых, немцы считали угольные ямы важным элементом защиты корабля, а во-вторых, в Германии хватало угольных карьеров, а вот с месторождениями нефти все было значительно хуже. В случае войны «нефтяной» флот Германии мог бы рассчитывать только на ранее накопленные запасы нефти, которые могли быть пополнены только поставками извне, а откуда им было взяться в условиях английской блокады?

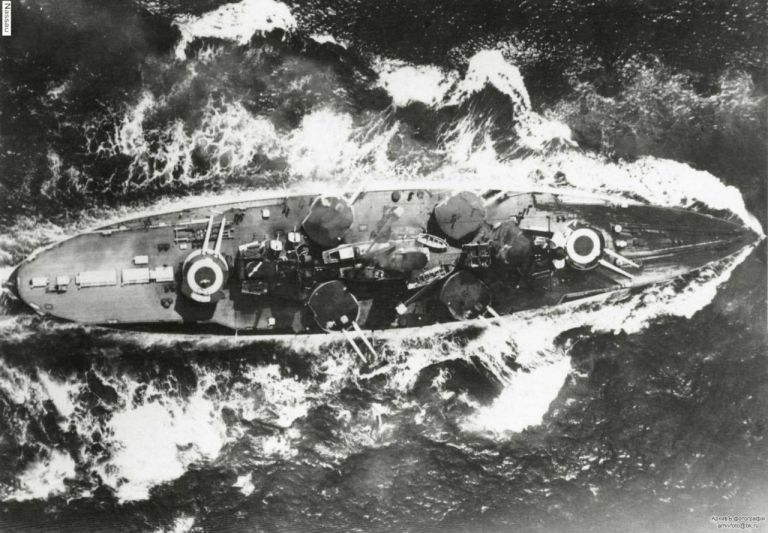

«Блюхер» получил три паровые машины, пар для которых обеспечивали 18 котлов (12 – большой производительности и 6 – малой). Номинальная мощность энергетической установки составляла 32 000 л.с., по контракту крейсер должен был развивать 24,8 уз. На испытаниях машины форсировали, добившись рекордных 43 262 л.с. «Блюхер» при этом развил 25,835 уз. В целом, несмотря на применение, в общем, уже морально устаревших паровых машин, энергетическая установка «Блюхера» заслуживает только похвалы. Она эффективно работала не только на мерной миле, но и в ходе повседневной эксплуатации – интересно, что «Блюхер», действующий совместно с линейными крейсерами хохзеефлотте всегда выдерживал установленные ему скорости, а вот «Фон-дер-Танн» иной раз отставал. Нормальный запас топлива – 900 т, полный 2510 т (по другим данным – 2 206 т). «Блюхер», в отличие от «Шарнхорста» и «Гнезйенау», не считался крейсером колониальной службы, но имел дальность хода даже большую, чем они – 6 600 миль на 12 узлах или 3 520 миль на 18 узлах. «Шарнхорст», по различным источникам, имел на 12 узлах дальность хода 5 120 – 6 500 миль.

Можно констатировать, что по обе стороны Северного моря пришли к выводу о необходимости увеличения скорости «больших» крейсеров до 25 узлов, и в этом (и, увы, единственном) отношении «Блюхер» не уступал новейшим британским «Инвинсиблам». И скорость – это единственный параметр, в котором германский крейсер обладал преимуществом перед последними броненосными крейсерами других держав. Наиболее мощно вооруженные японские «Ибуки» и следующий после них отечественный «Рюрик» развивали порядка 21 узла, «Тенесси» — 22 уз, английские «Минотавры» — 22,5-23 уз, «Вальдек Руссо» — 23 уз, итальянские крейсера типа «Амальфи» («Пиза») выдавали 23,6-23,47 уз, но, конечно, никто и близко не подобрался к феноменальным 25,8 уз «Блюхера».

Итак, что же мы имеем в сухом остатке?

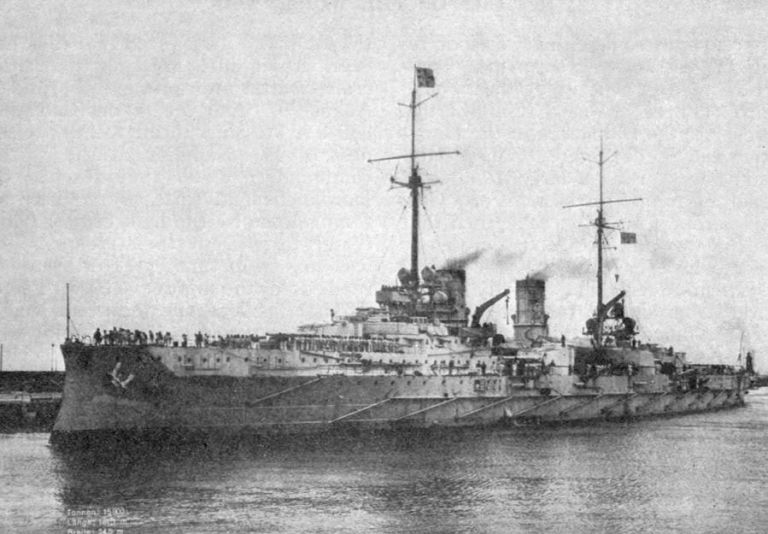

Общая логика развития военно-морской техники и, в известной мере, опыт русско-японской войны, привели к появлению последнего поколения броненосных крейсеров. Таковыми стали «Тенесси» в США (справедливости ради – первый «Тенесси», вообще-то был заложен в 1903 г, так что, хотя американский крейсер и был не из лучших, но он был первым, так что ему многое простительно) «Уорриор» и «Минотавр» в Англии, «Пиза» в Италии, «Вальдек Руссо» во Франции, «Цукуба» и «Ибуки» в Японии и «Рюрик» в России.

Германия на этот виток всемирной крейсерской гонки умудрилась опоздать. В то время, как все страны закладывали свои крейсера, в Германии приступили к строительству «Шарнхорста» и «Гнейзенау», которые отлично смотрелись на фоне каких-нибудь «Иватэ» или «Гуд Хоуп», но были совершенно неконкурентоспособны тому же «Минотавру» или «Пизе». К строительству своего броненосного крейсера «последнего поколения» немцы приступили последними. Вне зависимости от того, откуда считать начало создания «Блюхера», от даты закладки (1907 г) или же от даты начала подготовки стапеля к строительству (самое ранее – осень 1906 г), «Блюхер» был воистину последним, потому что прочие державы закладывали свои броненосные крейсера в 1903-1905 гг.

В этих условиях вспоминается пословица о «медленно запрягает, да быстро ездит», потому что, раз уж немцы приступили к строительству с таким запозданием, у них была возможность спроектировать если и не лучший, то хотя бы один из лучших последних броненосных крейсеров мира. Вместо этого стапель государственной верфи в Киле породил нечто предельно странное.

Среди прочих броненосных крейсеров мира «Блюхер» получил самую высокую скорость хода, бронезащиту «чуть выше среднего», и едва ли не самую слабую артиллерию. Обычно «Блюхер» воспринимается как корабль с ослабленной артиллерией, но более сильным бронированием, чем у его «оппонентов», что проистекает из сравнения толщин главного бронепоясов – 180 мм у «Блюхера» против 127-152 мм у большинства прочих крейсеров. Но даже и в этом случае почему-то обычно никто не вспоминает о 178 мм бронепоясе японских и 203 мм брони итальянских крейсеров.

На самом же деле, с учетом того, что:

1) Вертикальное бронирование следует учитывать вместе со скосами бронепалубы, а в этом случае разница между 50 мм скосом + 152 мм поясом английских крейсеров и, примерно, 50 мм скосом и 180 мм броней «Блюхера минимальна.

2) Участок 180 мм пояса у «Блюхера» был очень коротким, и прикрывал только машинные и котельные отделения.

Можно уверенно утверждать, что бронезащита «Блюхера» не имела сколько-то заметного преимущества даже перед крейсерами со 152 мм бронепоясом.

Обычно «Блюхер» упрекают в том, что он, будучи официально заложен через год после начала строительства «Инвинсиблов», не мог им противостоять. Но предположим на секундочку, что случилось чудо и класс линейных крейсеров так никогда и не родился. Какие задачи кайзерлихмарине мог бы решить «большой» крейсер «Блюхер»?

Как мы уже говорили ранее, немцы для своих крейсеров видели две задачи – колониальная служба (под нее строились «Фюрст Бисмарк», «Шарнхорст» и «Гнейзенау») а также разведка при эскадрах броненосцев (для чего создавались все прочие германские броненосные крейсера). Имело ли смысл посылать «Блюхер» на океанские коммуникации Англии? Очевидно, что нет, потому что английские «охотники» очевидно превосходили его в вооружении. Правда, «Блюхер» был быстрее, но если уповать на скорость, то не проще ли было на те же деньги построить несколько быстроходных легких крейсеров? Тяжелый рейдер имеет смысл тогда, когда он способен уничтожить «охотника», но в чем смысл броненосного крейсера, который изначально слабее своих «загонщиков»? Таким образом мы видим, что «Блюхер» совершенно не оптимален для океанских рейдерств.

Служба при эскадре? Увы, тут все еще печальнее. Дело в том, что уже в 1906 г для всех, в том числе в Германии, было очевидно, что броненосцы уходят в прошлое, а в будущем пенить моря станут эскадры дредноутов. Но мог ли «Блюхер» служить разведчиком при такой эскадре?

Рассуждая абстрактно – да, мог бы. Где-нибудь в Тихом океане, в хорошую погоду и при отличной видимости, где можно отслеживать движение вражеской эскадры, находясь от нее милях в 12 или далее и не подставляясь под огонь тяжелых пушек новых властелинов морей. В этом случае высокая скорость «Блюхера» позволяла бы ему удерживать нужную ему дистанцию и наблюдать за противником, не подставляясь под удар.

Но даже и в этом случае конструкция «Блюхера» далека от оптимальной, потому что вражеские разведчики при собственной эскадре обычно не приветствуются и его наверняка захотели бы отогнать. В этом случае любой крейсер с 254-мм пушками получал перед «Блюхером» большое преимущество – такой крейсер мог эффективно поражать немецкий корабль с большей дистанции, чем позволяли 210-мм пушки «Блюхера». В результате у командира немецкого «большого» крейсера оставался «богатый» выбор – или продолжать наблюдение, ведя бой на невыгодной для своего корабля дистанции, или сблизиться с неприятельским крейсером и попасть под огонь тяжелых пушек дредноутов, или же вовсе отступить, сорвав выполнение боевой задачи.

Но корабль не создается для боя в сферическом вакууме. «Полем судьбы» для кайзерлихмарин должно было стать Северное море с его ненастьем и туманами. В этих условиях разведчик при эскадре всегда рисковал неожиданно наткнуться на головные вражеские дредноуты, обнаружив их милях в шести или семи от себя. В этом случае спасение заключалось в том, чтобы как можно быстрее скрыться в тумане, или что там еще будет ограничивать видимость. Но дредноуты были значительно мощнее старых броненосцев и даже за самый краткий срок могли превратить быстроходный разведчик в пламенеющую развалину. Поэтому «большому» германскому крейсеру, выполняющему задачу разведки при эскадре, требовалась очень хорошая броневая защита, которая могла бы позволить ему пережить кратковременный контакт с 305-мм пушками английских дредноутов. Однако, как мы видим, «Блюхер» ничем подобным не обладал.

Теперь предположим, что автор все же ошибся в своих постулатах, и немцы спроектировали «Блюхер» в ответ на дезинформацию, что якобы «Инвинсиблы» — это те же «Дредноуты», но только с 234-мм артиллерией. Но вспомним бронезащиту «Инвинсибов».

Их протяженный 152 мм бронепояс, защищавший борт вплоть до носовой и концевой башен главного калибра, при 50 мм скосе и 64 мм защите погребов давал очень неплохую защиту, и автор настоящей статьи не рискнет утверждать, что «куцый» 180 мм бронепояс «Блюхера» защищал германский корабль лучше – скорее можно говорить о том, что защита «Инвинсибла» и «Блюхера» примерно равноценны. Но при этом, если бы «Инвинсибл» имел в бортовом залпе 8 234-мм орудий, он оказался бы значительно сильнее «Блюхера» — а по скорости эти корабли были бы равны.

Строительство «Блюхера» стало ошибкой германского флота, но не потому, что он не мог противостоять «Инвинсиблам» (точнее – не только поэтому), а потому что даже в их отсутствие он по совокупности своих боевых качеств оставался слабее прочих броненосных крейсеров мира и не смог бы сколько-то эффективно выполнять задачи, возлагаемые в германском флоте на этот класс кораблей.

Боевое применение

Боевой путь «большого» крейсера «Блюхер» оказался очень короток – снаряды британских линейных крейсеров быстро поставили точку в его не слишком яркой карьере. Небольшой эпизод в Балтийском море, когда «Блюхеру» удалось дать несколько залпов по «Баяну» и «Палладе», возвращение в Вильгельмсхафен, обстрел Ярмута, налет на Уитби, Хартпул и Скарбро и, наконец, вылазка к Доггер-Банке, ставшая роковой для германского крейсера.

Начнем с Балтики, а точнее – с неудачной попытки «Блюхера» перехватить два русских броненосных крейсера, состоявшейся 24 августа 1914 г. «Баян» и «Паллада» находились в дозоре у Дагерорта, обнаружив там германский легкий крейсер «Аугсбург», традиционно попытавшийся увлечь за собой русские корабли в ловушку. Тем не менее, «Баян» и «Паллада» столь любезного «приглашения» не приняли, и, как вскоре выяснилось, поступили совершенно правильно, потому что в 16.30 на расстоянии 220 кабельтов обнаружился германский отряд, во главе с крейсером «Блюхер». Надо сказать, что русские сигнальщики приняли его за «Мольке», что неудивительно в силу известного сходства их силуэтов, но разницы для «Баяна» и «Паллады» не было никакой.

Имея в бортовом залпе восемь 210-мм орудий, «Блюхер» на большой дистанции вдвое превосходил оба русских крейсера вместе взятые (четыре 203-мм пушки), тем более что управлять огнем одного корабля проще, чем соединением из двух кораблей. Конечно, имея весьма солидное бронирование, «Паллада» и «Баян» могли бы какое-то время держаться под огнем «Блюхера», но победить его не могли, и никакого смысла ввязываться с ним в бой для русских крейсеров не было.

Поэтому «Баян» и «Паллада» повернули к горлу Финского залива, а «Блюхер» бросился в погоню. Во всех источниках отмечается высокая скорость «Блюхера», которую он демонстрировал не только на мерной миле, но и в повседневной эксплуатации и этот балтийский эпизод – хорошее тому подтверждение. Судя по описаниям дело было так – В 16.30 русские, следуя со скоростью 15 узлов, увидели немцев. Какое-то время корабли продолжали сближаться, а затем, когда на «Палладе» и «Баяне» опознали противника, русский отряд развернулся для отступления. В то же время «Блюхер» развил полный ход (указывается, что это произошло к 16.45) и довернул наперерез русским. Дистанция между противниками быстро сокращалась, и спустя 15 минут (к 17.00) расстояние между кораблями составляло 115 кабельтовых. Понимая опасность дальнейшего сближения, русские крейсеры увеличили скорость до 19 улов, но в 17.22 «Блюхер» все же сблизился с ними на 95 кбт и открыл огонь.

«Блюхер» действовал очень близко к базам русского флота, который вполне мог выйти в море, и его командир во всяком случае ожидал встретить русские дозорные крейсеры. Это говорит о том, что «Блюхер» следовал в полной готовности дать полный ход, что, впрочем, на паровом корабле все же занимает некоторое время. Поэтому неудивительно, что «Блюхер», по мнению русских наблюдателей, пошел полным ходом спустя 15 минут после визуального контакта, хотя нельзя исключить, что ему на это понадобилось немного больше времени. Но во всяком случае он за 22 минуты (с 17.00 до 17.22) сблизился с идущими на 19 узлах русскими крейсерами примерно на 2 мили, что требовало от «Блюхера» скорости в 24 или даже более узлов (для того, чтобы точно рассчитать скорость «Блюхера», требуется прокладка курсов кораблей во время этого эпизода).

Впрочем, высокая скорость «Блюхеру» не помогла – русские крейсеры успели отступить.

Налеты на Ярмут и Хартлпул малоинтересны по той простой причине, что сколько-то серьезных боевых столкновений в ходе этих операций не произошло. Исключение составляет эпизод противостояния береговой батареи Хартлпула, имевшей на вооружении аж целых три 152-мм пушки. Сражаясь с «Мольтке», «Зейдлицем» и «Блюхером», батарея израсходовала 123 снаряда, добившись 8 попаданий, что составило 6,5% общего количества израсходованных снарядов! Конечно, этот блестящий результат не имел никакого практического значения, так как шестидюймовки могли разве что поцарапать германские крейсеры, но все же они это сделали. Шесть из восьми попаданий пришлись на долю «Блюхера», убив девять человек и ранив троих.

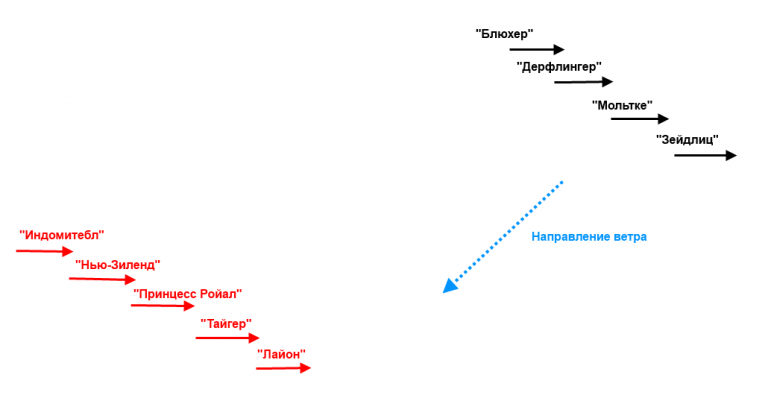

А затем состоялось сражение при Доггер-Банке.

В принципе, если кратко резюмировать основную массу отечественных публикаций, данное столкновение линейных крейсеров Германии и Англии выглядит следующим образом. Немцы после Ярмута и Хартлпула планировали рейд на Фёрд-оф-Форт (Шотландия), но отменили его из-за плохой погоды. В силу этого германский флот на Северном море оказался сильно ослаблен, потому что «Фон-дер-Танн», пользуясь случаем, поставили в док на ремонт, в котором тот нуждался, а основную мощь хохзеефлотте – 3-ю линейную эскадру, состоявшую из новейших дредноутов типов «Кениг» и «Кайзер», отправили проходить курс боевой подготовки на Балтику.

Но неожиданно распогодилось, и командование хохзеефлотте все же рискнуло совершить вылазку к Доггер-Банке. Это было опасно, потому что против пяти линейных крейсеров англичан, о присутствии которых знали немцы, 1-ая разведгруппа контр-адмирала Хиппера располагала всего тремя, и еще – «Блюхером», который для боя с линейными крейсерами англичан совершенно не годился. Все же командующий германским Флотом открытого моря контр-адмирал Ингеноль посчитал вылазку возможной, потому что знал, что британский флот накануне германского рейда выходил в море, и теперь, очевидно, нуждался в бункеровке, т.е. пополнении запасов топлива. Ингеноль не считал нужным выводить основные силы флота для осуществления дальнего прикрытия своих линейных крейсеров, так как полагал, что масштабный выход флота не останется незамеченным и насторожит англичан.

Германский план стал известен в Англии благодаря работе «комнаты 40», представлявшей собой британскую службу радиоразведки. Это было тем проще, что англичане в начале войны получили от русских копии шифровальных таблиц, кодов и сигнальных книг с крейсера «Магдебург», потерпевшего аварию на камнях у острова Оденсхольм. Но во всяком случае британцы знали о немецких намерениях и подготовили ловушку – у Доггер-Банки эскадру контр-адмирала Хиппера ждали те самые пять линейных крейсеров, встречи с которыми он опасался, но до сих пор успешно избегал.

Хиппер не принял боя – обнаружив противника, он начал отступать, опрометчиво поставив наиболее слабозащищенный «Блюхер» замыкающим колонну германских линейных крейсеров. Здесь, как правило, вспоминают японцев, которые знали, что в бою и у головного, и у концевого броненосца или крейсера колонны всегда есть хорошие шансы попасть под сильный неприятельский огонь, и потому в сражениях русско-японской войны стремились ставить замыкающими достаточно мощные и хорошо защищенные корабли. Контр-адмирал Хиппер этого не сделал, а значит, совершил большую и труднообъяснимую ошибку.

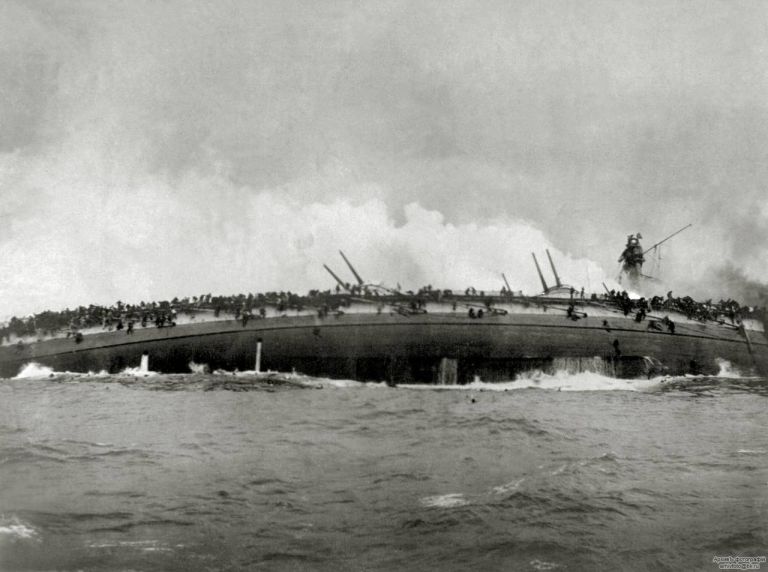

В результате огонь британских кораблей сосредоточился на «Блюхере», он получил роковое попадание, отстал и был обречен на гибель. Однако флагманский корабль Битти, линейный крейсер «Лайон» получил повреждение и вышел из боя. Из-за неправильно понятого сигнала флагмана британские линейные крейсера, вместо того чтобы преследовать отступающие «Дерфлингер», «Зейдлиц» и «Мольтке», со всей силы обрушились на отставший «Блюхер» и тот, получив 70-100 попаданий снарядов и 7 торпед, пошел на дно, не спустив флага. В итоге последний бой «Блюхера» стал свидетельством не только героизма германских моряков, который совершенно неоспорим, потому что крейсер, оставшись в одиночестве, сражался до последней возможности и погиб, не спустив флага перед неприятелем, но и высочайшего профессионализма германских корабелов, спроектировавших и построивших столь живучий корабль.

Вроде бы, все просто и логично, но на самом деле сражение у Доггер-банки изобилует множеством вопросов, на которые едва ли стоит ожидать ответы, в том числе – и в этой статье. Для начала рассмотрим решение контр-адмирала Хиппера поставить «Блюхер» замыкающим, т.е. в конец строя. С одной стороны, вроде бы и глупость, но с другой…

Дело в том, что «Блюхер», куда ни ставь, а хорошо не получалось от слова «совсем». В морском бою и англичане, и немцы не стремились сосредотачивать огонь всех кораблей на одной цели, а предпочитали сражаться «один на один», т.е. их головной корабль сражался с головным неприятельским, следующий за головным должен был драться со вторым кораблем во вражеском строе и т.д. Сосредоточение огня двух и более кораблей обычно осуществлялось тогда, когда противник уступал в численности либо в случае плохой видимости. Англичане располагали четырьмя линейными крейсерами с 343-мм артиллерией и в случае «правильного» боя «Блюхеру» предстояло драться против одного из «Лайонов», что должно было закончиться для него самым плачевным образом.

Иными словами, единственная роль, которую мог бы сыграть «Блюхер» в строю линейных крейсеров – это оттянуть на себя огонь одного из них на некоторое время, тем самым облегчив бой для остальных германских кораблей. С другой стороны, кораблям иногда необходимо проходить ремонт, автору настоящей статьи неизвестно, знали ли немцы о том, что «Куин Мэри» не может участвовать в битве, но если вдруг против отряда Хиппера окажется не четыре, а только три британских «343-мм» линейных крейсера, то «Блюхеру» придется «дуэлировать» с кораблем с 305-мм артиллерией, что, возможно, позволит ему прожить чуть-чуть подольше. Но само главное — важно все же не место в строю, а позиция относительно неприятеля, и вот в этом отношении действия контр-адмирала Хиппера весьма интересны.

Вести решительный бой тремя линейными крейсерами против пяти командующему 1-ой разведгруппой было совершенно не с руки. Это тем более верно, что Хиппер не мог знать, кто идет за кораблями Битти, в то время как он совершенно точно знал, что его самого линкоры Ингеноля не прикрывают. С другой стороны, отступать имело смысл именно в том направлении, откуда могли прийти вызванные по тревоге дредноуты открытого моря, что, в общем, и предопределило тактику Хиппера. Обнаружив неприятеля, он отвернул, вроде бы подставляя «Блюхер» под огонь английских крейсеров, но… не вдаваясь в детали маневрирования, обратим внимание на то, в какой конфигурации отряды Битти и Хиппера вступили в бой.

Ну да, Хиппер повернул домой, но, сделав это, он развернулся строем пеленга. В результате этого, действительно, в завязке сражения огонь головных английских кораблей должен был сконцентрироваться на «Блюхере». Однако дело в том, что с сокращением расстояния (а в том, что британские крейсеры быстроходнее, Хиппер вряд ли сомневался) наиболее опасные головные «343-мм» крейсеры Битти переносили бы огонь на «Дерфлингер», «Мольтке» и «Зейдлиц». Иными словами, Хиппер действительно выставил «Блюхера» под фокус вражеского огня, но – ненадолго и с предельных дистанций, потом же огонь наиболее страшных британских «Лайона», «Тайгера» и «Принцесс Ройал» должен был сосредоточится на его линейных крейсерах. Кроме того, существовала определенная надежда, что дымы головных кораблей Хиппера, по мере приближения 1-ой эскадры линейных крейсеров Битти, хоть немного прикроют «Блюхер» от назойливого внимания британских артиллеристов.А теперь давайте вспомним действия англичан в том бою. В 07.30 с линейных крейсеров Битти обнаружили главные силы Хиппера, при этом они находились по левому борту англичан. Теоретически ничто не мешало британскому адмиралу «врубить форсаж» и сблизиться с концевым германским «Блюхером», после чего последний не спас бы никакой строй уступа, исполненный Хиппером. Но англичане этого не сделали. Вместо этого они, по сути, легли на параллельный немцам курс и добавили скорости, как бы приняв правила игры, предложенные германским контр-адмиралом. Почему так? Неужели английского командующего, контр-адмирала Дэвида Битти поразило внезапное помутнение рассудка?Ничуть, Битти сделал все совершенно правильно. Следуя параллельным курсом немецкому отряду и реализовав свое превосходство в скорости, Битти имел надежду отрезать Хиппера от его базы, а кроме того, направление ветра при таком маневре обеспечивало бы наилучшие условия стрельбы для линейных крейсеров англичан – и все эти соображения были куда весомее, чем возможность «раскатать» германского концевого. Поэтому, подойдя к германскому отряду на 100 кабельтов, в 08.52 Битти также перестроил свои крейсеры строем уступа – таким образом дым его кораблей сносился туда, где он не мог помешать следующему британскому кораблю.

И вот результат – в 09.05 британский флагманский корабль «Лайон» начал обстреливать «Блюхер», но уже через четверть часа (в 09.20), когда дистанция сократилась до 90 кабельтов, он перенес огонь на следующий за ним «Дерфлингер». По «Блюхеру» начал стрелять следующий вторым в британском строю «Тайгер» и вскоре после этого к нему присоединился «Принцесс Ройал». Однако спустя всего каких-то несколько минут (точное время автору неизвестно, но дистанция сократилась до 87 каб, что, вероятно, соответствует 5-7, но никак не более 10 минутам) Битти отдал приказ «взять под обстрел соответствующие суда неприятельской колонны», то есть теперь «Лайон» обстреливал флагмана контр-адмирала Хиппера «Зейдлиц», «Тайгер» должен был стрелять по «Мольтке», и «Принцесс Ройал» сосредоточился на «Дерфлингере». По «Блюхеру» должен был стрелять «Нью-Зиленд», но они с «Индомитеблом» отстали от более быстроходных «кошек адмирала Фишера», а кроме этого, их орудия и дальномеры не позволяли эффективно вести бой на большие дистанции. В итоге концевой корабль немцев оказался в наилучшем положении из всех четырех «больших крейсеров» контр-адмирала Хиппера.

Все дело в том, что что под интенсивным огнем англичан «Блюхер» находился всего лишь короткий промежуток времени, с 09.05 и примерно до 09.25-09.27, после чего «343-мм» крейсеры Битти перенесли огонь на другие немецкие корабли, а отставшие «Индомитебл» и «Нью-Зиленд» до «Блюхера» не доставали. Таким образом, в ходе боя «Блюхер», несмотря на то, что он замыкал строй, оставался едва ли не самым необстреливаемым немецким кораблем – на него «обращали внимание» лишь в том случае, если какой-то германский линейный крейсер скрывался в дыму так, что наводить по нему становилось невозможно. И, конечно, как только появлялась возможность, огонь вновь переносили на «Дерфлингер» или «Зейдлиц». Единственным кораблем, который находился в еще более выгодном положении, был «Мольтке», но это не заслуга Хиппера, а следствие английской ошибки – когда Битти распорядился «взять под обстрел соответствующие суда», он имел ввиду, что счет идет от головного корабля: «Лайон» должен стрелять по «Зейдлицу», «Тайгер» — по «Мольтке» и т.д., но «Тайгер» решил, что счет идет с конца колонны, т.е. замыкающий «Индомитебл» должен сосредоточить огонь на «Блюхере», «Нью-Зиленд» — на «Дрефлингере», и так далее, а «Тайгер» и «Лайон» сосредотачивают огонь на «Зейдлице». Но «Зейдлиц» с «Тайгера» был виден плохо, поэтому новейший английский линейный крейсер стрелял по нему недолго, перенося огонь то на «Дерфлингер», то на «Блюхер».

Судя по описаниям боя, до того момента, как три «343-мм» линейных крейсера англичан сосредоточили свой огонь на «Дерфлингере» и «Зейдлице», «Блюхер» получил всего одно попадание – в корму, вероятно, с «Лайона». Некоторые источники указывают, что данное попадание не причинило существенных повреждений, но другие (такие, как фон Хаазе) пишут, что «Блюхер» после этого заметно сел кормой – по всей видимости, разрыв 343-мм снаряда вызвал затопление. Но во всяком случае, корабль сохранял ход и боеспособность, так что указанное попадание ничего не решало.

Совершенно невозможно сказать, руководствовался ли германский командующий вышеизложенными соображениями, или же это получилось само по себе, но в результате избранной им тактики, начиная примерно с 09.27 и до 10.48, т.е. на протяжении почти полутора часов «Блюхер» не находился в фокусе британского огня. Как можно понять, по нему периодически стреляли «Тайгер» и «Принцесс Ройал», при этом «Принцесса», вероятно, добилась одного попадания. Соответственно, нет никаких оснований считать ошибочным решение Хиппера поставить «Блюхер» в хвост колонны.

Тем не менее, сражение есть сражение и иногда в «Блюхер» все же попадал под обстрел. В результате в 10.48 корабль третье попадание, ставшее для него роковым. Тяжелый 343-мм снаряд пробил броневую палубу в центре корабля, а быть может (очень похоже на это) взорвался в момент прохождения брони. И вот результат – в результате одного-единственного попадания в «чудо германской техники» на «Блюхере»:

1) Возник сильный пожар, личный состав двух передних бортовых башен погиб (аналогично повреждению кормовых башен «Зейдлица» в том же бою;

2) Рулевое управление, машинный телеграф, система управления огнем выведены из строя;

3) Поврежден главный паропровод котельного отделения №3, отчего скорость крейсера упала до 17 узлов.

Почему такое произошло? Для того, чтобы крейсер мог развить 25 узлов, на него потребовалось установить сверхмощную паровую машину, но она занимала большой объем, оставляя слишком мал места для прочих помещений корабля. В результате «Блюхер» получил в высшей степени оригинальное размещение погребов башен главного калибра, расположенных по бортам.

Обычно погреба боеприпасов расположены непосредственно у подачных труб (барбетов) башни, глубоко внутри корпуса корабля и ниже уровня ватерлинии. Однако подобное размещение на «Блюхере» реализовать не удалось, в итоге из четырех башен, размещенных в середине корпуса, две носовые не имели артиллерийских погребов, а снаряды и заряды к ним подавались из погребов кормовых башен через специальный коридор, расположенный непосредственно под броневой палубой. Согласно данным источников, в момент попадания английского снаряда в коридоре находилось и загорелось от 35 до 40 зарядов, что и вызвало сильнейший пожар, перекинувшийся в носовые башни и погубивший их личный состав.

А почему из строя вышли машинный телеграф, рулевое управление и СУО? Да по той простой причине, что все они были проложены все по тому же коридору, по которому была организована доставка боеприпасов в две «бортовые-носовые» башни. Иными словами, конструкторы «Блюхера» умудрились создать крайне уязвимое место, попадание в которое приводило к немедленному выходу из строя основных систем корабля и в сражении при Доггер-банке немцы за это поплатились. Один-единственный британский снаряд снизил боеспособность «Блюхера» процентов на 70, если не больше и фактически обрек его на гибель, потому что с потерей скорости корабль был обречен. Он вывалился из строя и пошел на север – вернуться в строй кораблю мешал недостаток хода и вышедшее из строя рулевое управление.

Итак, в 10.48 англичане выбили из немецкой линии «Блюхер», но спустя какие-то четыре минуты очередное попадание в флагманский «Лайон» вывело его из строя – его скорость упала до 15 узлов. И здесь произошел ряд событий, важных для понимания того, что случилось с «Блюхером» впоследствии.

Спустя две минуты после попадания выбившего из строя «Лайон» контр-адмирал Битти лично «увидел» перископ подводной лодки справа от флагманского корабля, хотя, конечно же, никакой подводной лодки не было. Но, чтобы избежать ее торпед, Битти распорядился поднять сигнал «поворот 8 румбов (90 град — прим. авт.) влево». Следуя новому курсу корабли Битти прошли бы под кормой колонны Хиппера, в то время как германские линейные крейсеры удалялись бы от англичан. Впрочем, на «Тайгере» и других английских кораблях этот сигнал замечен не был, и они продолжали движение вперед, догоняя линейные крейсеры Хиппера.

В этот момент германский контр-адмирал сделал попытку спасти «Блюхер», а может быть, заметив повреждение головного британского корабля, счел этот момент подходящим для торпедной атаки. Он доворачивает на несколько румбов в сторону догоняющих его британских линейных крейсеров, и отдает соответствующий приказ своим эсминцам.

Британского адмирала такое поведение немцев полностью устраивает. К 11.03 Битти уже знает, что повреждения его флагмана не удастся отремонтировать быстро, и ему следует перейти на другой корабль. Поэтому он распоряжается поднять флажные сигналы (радио к тому времени уже вышло из строя): «атаковать хвост колонны неприятеля» и «сблизиться с неприятелем», а затем, во избежание недоразумений, еще и третий сигнал, уточняющий курс британских линейных крейсеров (северо-восток). Таким образом Битти приказывает своей эскадре идти прямо на довернувшие наперерез ее курсу линейные крейсера Хиппера.

Ну а дальше начинается оксюморон. Перед тем, как поднимать новые сигналы, флагманский связист Битти должен был спустить предыдущий («поворот на 8 румбов влево»), но он забыл это сделать. В результате на «Тайгере» и других линейных крейсерах англичан увидели сигналы: «Повернуть на 8 румбов влево», «Атаковать хвост колонны неприятеля» и «Сблизиться с неприятелем», а вот приказ о новом курсе на северо-восток (навстречу Хипперу) не увидели. Первый приказ отдаляет британские корабли от линейных крейсеров Хиппера, но сближает их с «Блюхером», который к этому времени смог как-то справиться с неполадками в рулевом управлении и пытался идти за остальными германскими кораблями. Как еще могли истолковать приказ Битти командиры линейных крейсеров и адмирал Мур? Наверное, никак. Хотя… тут есть еще нюансы, однако их имеет смысл разбирать в отдельном цикле статей, посвященных сражению у Доггер-банки, а здесь мы все же рассматриваем боевую устойчивость «Блюхера».

И вот, неверно истолковав намерения своего флагмана, четыре английских линейных крейсера идут добивать «Блюхер» — происходит это уже в начале двенадцатого часа. Новый курс англичан отдаляет их от главных сил Хиппера и делает бессмысленной попытку торпедной атаки, поэтому Хиппер, видя, что он ничем больше не сможет помочь «Блюхеру», ложится на обратный курс и выходит из боя.

Огонь британских кораблей концентрируется на «Блюхере» приблизительно с 11.10, а в 12.13 «Блюхер» идет ко дну. На самом деле сомнительно, чтобы англичане продолжали стрелять по уже перевернувшемуся кораблю, поэтому можно говорить о том, что интенсивный огонь британских кораблей продолжался, вероятно с 11.10 до 12.05 или около часа. При этом англичане нагоняли «Блюхер» — в 11.10 расстояние до него составляло 80 кабельтов, каким оно было перед гибелью «Блюхера», к сожалению, неизвестно.

И вот тут получается совсем интересно. На протяжении более чем полутора часов три британских линейных крейсера обстреливали преимущественно «Зейдлиц» и «Дерфлингер» и добились при этом по три попадания в каждый, кроме того «Принцесс Ройал» дважды попала в «Блюхер». А затем, четыре британских крейсера, стреляя по одной цели, за 55 минут добиваются 67-97 попаданий?!

В сражении при Доггер-Банке два линейных крейсера англичан, вооруженных 305-мм орудиями, практически не приняли участия, потому что не могли держать скорость, доступную «Лайону», «Тайгеру» и «Принцесс Ройал», и отстали. В сущности, они вступили в бой только тогда, когда «Блюхер» уже получил свое роковое попадание и отстал, то есть незадолго до того, как все британские линейные крейсера бросились на «Блюхер». При этом «Нью-Зиленд» израсходовал 147 305-мм снарядов, а «Индомитебл» — 134 снаряда. Сколько израсходовали в период с 11.10 и до 12.05 «Принцесс Ройал» и «Тайгер» доподлинно неизвестно, но за весь трехчасовой бой «Принцесс Ройал» истратила 271 снаряд, а «Тайгер» — 355 снарядов, а всего, получается, 628 снарядов. Предположив, что в период с 11.10 до 12.05, т.е. за 55 минут они израсходовали максимум 40% общего расхода снарядов, получаем примерно 125 снарядов на каждый корабль.

Тогда получается, что во время сосредоточения огня на «Блюхере» четыре английских линейных крейсера израсходовали 531 снаряд. Нам более-менее достоверно известно о трех попаданиях в «Блюхер», сделанных до 11.10, с учетом реальной эффективности стрельбы британских кораблей по «Дерфлингеру» и «Зейдлицу» это количество выглядит реалистично — линейные крейсеры немцев получили по столько же. Возможно, конечно, что в «Блюхер» попало еще два-три английских снаряда, но это сомнительно. Соответственно, для того чтобы обеспечить те самые 70-100 попаданий, кочующие из источника в источник, в период с 11.10 до 12.05 нужно было попасть в «Блюхер» никак не менее 65-95 раз. Процент попаданий в этом случае должен был составить совершенно нереальные 12,24 – 17,89 %! Надо ли напоминать, что подобных результатов в бою Королевский флот не демонстрировал никогда?

В бою с «Шарнхорстом» и «Гнейзенау» британские линейные крейсеры израсходовали 1 174 305-мм снаряда и добились, возможно, 64-69 попаданий (все же к остовам германских броненосных крейсеров никто не нырял и попадания в них не пересчитывал). Даже если считать, что все эти попадания были именно 305-мм, и с учетом того, что в самом начале боя линейные крейсеры стреляли по «Лейпцигу», процент попаданий не превышает 5,5-6%. А ведь там, под конец, складывалась та же ситуация, что и с «Блюхером» — англичане с небольших дистанций расстреливали беспомощный уже «Гнейзенау». В Ютландском сражении лучший «командный» результат продемонстрировала британская 3-я эскадра линейных крейсеров — 4,56%. В «индивидуальном зачете», возможно, лидирует британский же линкор «Ройал Оук» с 7,89% попаданий, но тут нужно понимать, что данный результат может быть неверен, потому что догадаться, с какого линкора прилетел тяжелый «подарок» очень нелегко – вполне может быть, что часть попаданий принадлежит не «Ройал Оук», а другим британским линкорам.

Но в любом случае, никакой британский линейный корабль или крейсер в бою не добивался процента попаданий в 12-18 %.

Теперь же вспомним, что в иностранных источниках нет единого мнения по данному поводу и наряду с «70-100 попаданий + 7 торпед» присутствуют и куда более взвешенные оценки – например, Conway пишет о 50 попаданиях и двух торпедах. Проверим эти цифры по нашему методу – если считать, что «Блюхер» до 11.10 получил только 3 снаряда, то получается, что в последующие 55 минут он получил 47 попаданий, что составляет 8,85% от исчисленных нами 531 снаряда. Иными словами, даже и это количество устанавливает абсолютный рекорд точности стрельбы Королевского флота, при том что именно крейсеры Битти во всех прочих случаях (Ютланд, стрельба у Доггер-банки по «Дерфлингеру» и «Зейдлицу») демонстрировали многократно худшие результаты.

Личное мнение автора настоящей статьи (которое он, естественно, никому не навязывает) – скорее всего, англичане попали в «Блюхер» до 11.10 трижды, а в дальнейшем, когда добивали крейсер, добились точности 5-6%, что дает еще 27-32 попадания, т.е. общее количество снарядов, попавших в «Блюхер», не превышает 30-35. Перевернулся он от последствий затоплений, вызванных первым 343-мм снарядом, угодившим ему в корму (после чего корабль сел кормой) и попаданием двух торпед. Но даже если принять промежуточную оценку в 50 попаданий (Conway), то реконструкция последнего боя «Блюхера» все равно выглядит так – в первые 20-25 минут боя его обстреляли по очереди все три 343-мм британских крейсера, добившись одного попадания, затем, на протяжении полутора часов крейсер не являлся приоритетной целью для англичан и в него попал всего один снаряд. Кстати будет сказано, незадолго до решающего, третьего попадания, с «Блюхера» сообщили на «Зейдлиц» о неполадках в машине. Не следствие ли это второго попадания? В 10.48 «Блюхер» поражает снаряд с «Принцесс Ройал», который выводит из строя все, что только можно (машинный телеграф, СУО, рули, две башни главного калибра) и снижает ему скорость до 17 узлов. В 11.10 начинается атака на «Блюхер» четырех английских линейных крейсеров с дистанции примерно в 80 кабельтов, которая длится примерно 55 минут, при этом не меньше половины этого времени, пока еще дистанция не сократилась, количество попаданий в «Блюхер» вряд ли поражает воображение. Но затем враги все же сближаются и за последние 20-25 минут боя с небольших дистанций буквально фаршируют германский крейсер снарядами, в результате чего он и гибнет.

И если автор прав в своих допущениях, то приходится признать, что никакой поражающей воображение «сверхживучести» германский «большой» крейсер «Блюхер» в своем последнем бою не продемонстрировал – он сражался и погиб так, как этого и следовало ожидать от большого броненосного крейсера в 15 000 т водоизмещением. Английским крейсерам, безусловно, хватало и меньшего, но их подводил британский кордит, склонный к детонации при возгорании, а кроме того, никогда не надо забывать, что немцы обладали превосходными бронебойными снарядами, а вот англичане – нет.

Источники:

https://topwar.ru/136664-oshibki-germanskogo-korablestroeniya-bolshoy-kreyser-blyuher.html

https://topwar.ru/137188-oshibki-germanskogo-korablestroeniya-bronenosnyy-kreyser-blyuher-ch2.html

https://topwar.ru/137573-oshibki-germanskogo-korablestroeniya-bronenosnyy-kreyser-blyuher-ch3.html