Опытные истребители И-1 (ИЛ-400). СССР

Интересная статья Михаила Маслова с сайта МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР.

Проблема создания современного самолета-истребителя с мощным двигателем и соответствующими для своего времени летными характеристиками в руководстве советской авиапромышленности обсуждалась с начала 1920-х годов. На заседании Научного комитета Управления ВВФ, состоявшемся в августе 1921 года, было предложено внести в число приоритетных заданий новый, дополнительный пункт о проектировании истребителя с двигателем мощностью 400 л.с.. Через год в перспективных планах Воздушного флота создание такого самолета называлось уже как важнейшая и первоочередная задача.

В соответствии с реализацией программы восстановления и расширения предприятий авиационной промышленности уже в конце 1922 года распоряжением Авиаотдела ГУВП ВСНХ технический отдел ГАЗ №1 переименовали в Конструкторский Отдел (КО). Документальное оформление КО произошло в январе 1923 года – в него вошли поначалу четыре инженера и десять чертежников. Возглавил этот небольшой коллектив Николай Николаевич Поликарпов, до этого на протяжении нескольких лет ведущий сотрудник техотдела, а в последнее время и неофициальный его руководитель.

В новой должности Поликарпов находился два-три месяца, однако сумел определить для себя и своих сотрудников основные задачи, которые предстояло решить в ближайшее время: 1 – оживить русскую конструкторскую мысль в области самолетостроения; 2 – привлечь к разработке деталей аппаратов широкие круги производственников -как мастеров, так и рабочих, обычно не имеющих тесной связи с процессом конструирования; 3 – добиться простоты конструкции аппаратов, используя при их постройке только русские материалы; 4 – дать Воздушному Флоту современную боевую машину, которая могла бы противостоять Западу на боевом фронте и которая была бы удобна в эксплуатации в боевых условиях.

Заседание техническою комитета на ГАЗ №1 в 1925 г. В центре Н.Н. Поликарпов, по его правую руку сидит В.Д. Яровицкий, по левую – И.М. Косткин

В то время первоочередной задачей, стоявшей в планах развития Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота (РККВФ), считалось создание самолета-истребителя. Работу над проектом такого самолета Поликарпов вел по собственной инициативе еще с середины 1922 года. Первоначальный вариант, названный конструктором ГУВП-23, был выполнен по схеме биплана. Хотя проект одобрили вышестоящие инстанции и рекомендовали к постройке, его реализация по ряду причин не состоялась.

В феврале 1923 года техническим директором завода и руководителем конструкторского бюро ГАЗ №1 назначили Дмитрия Павловича Григоровича. Считалось, что он обладает значительным опытом и авторитетом, поэтому, как фигура значимая, более подойдет для руководства заводскими подразделениями. Поликарпова с приходом Григоровича перевели в конструкторский отдел Главного Управления объединенных авиационных заводов (Главкоавиа), где ему предстояло подготовить тактико-технические требования для планируемых к постройке новых типов самолетов. Одновременно он продолжал совершенствование нескольких своих проектов, одним из которых явился одномоторный истребитель-моноплан.

Первый экземпляр опытного истребителя ИЛ-400 и команда его создателей летом 1923 года

Трудностей с реализацией такого самолета, конструкция которого предполагалась в основном из дерева, не предвиделось. В качестве силовой установки было решено использовать американский двигатель жидкостного охлаждения «Либерти» мощностью 400 л.с., который был создан еще в 1917 году. При создании «Либерти» использовались многие технические приемы, используемые при выпуске автомобильных двигателей, что позволило в кратчайшие сроки запустить его в массовое производство. За 1917-19 годы заводы Ford, Packard, Lincoln, Cadillac, Marmon и Tredo выпустили более 20 тысяч таких моторов, показавших на практике прекрасные эксплуатационные качества.

В 1922 году последовало решение запустить «Либерти» в серийное производство на московском заводе «Икар». Естественно, что ни о какой лицензии в ту пору речь не заходила. В качестве опытного образца использовали двигатель с самолета DH-9, по которому и выполнили чертежи в метрической системе мер. Первый «Либерти» российской постройки прошел испытания в декабре 1923 года и спустя несколько месяцев под обозначением М-5 начал строиться на «Икаре» и петроградском заводе «Большевик».

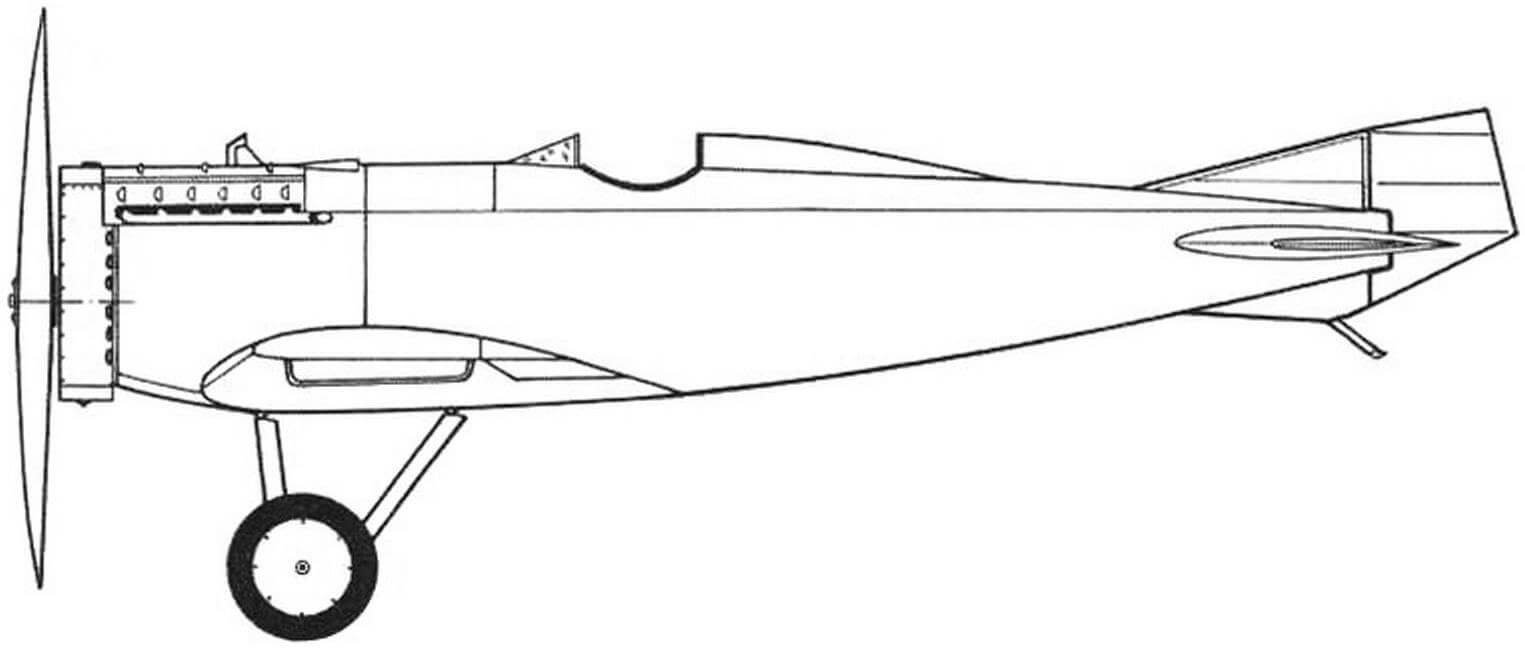

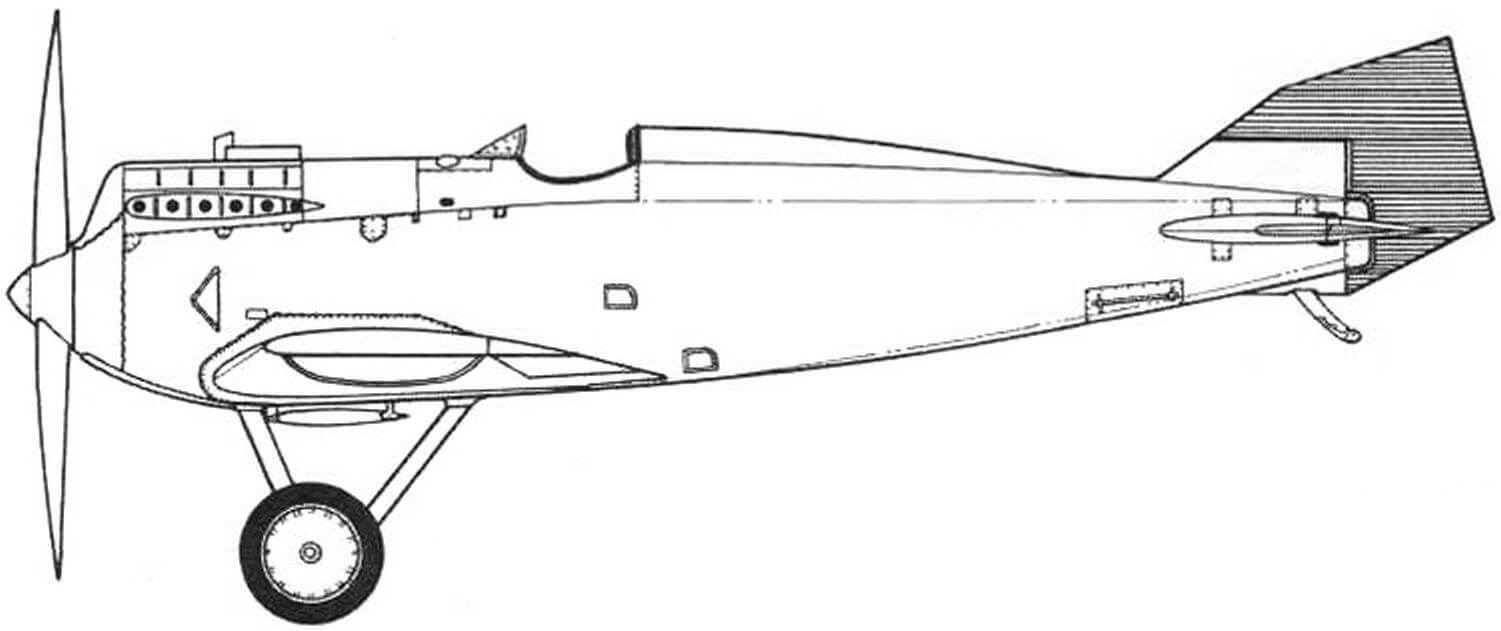

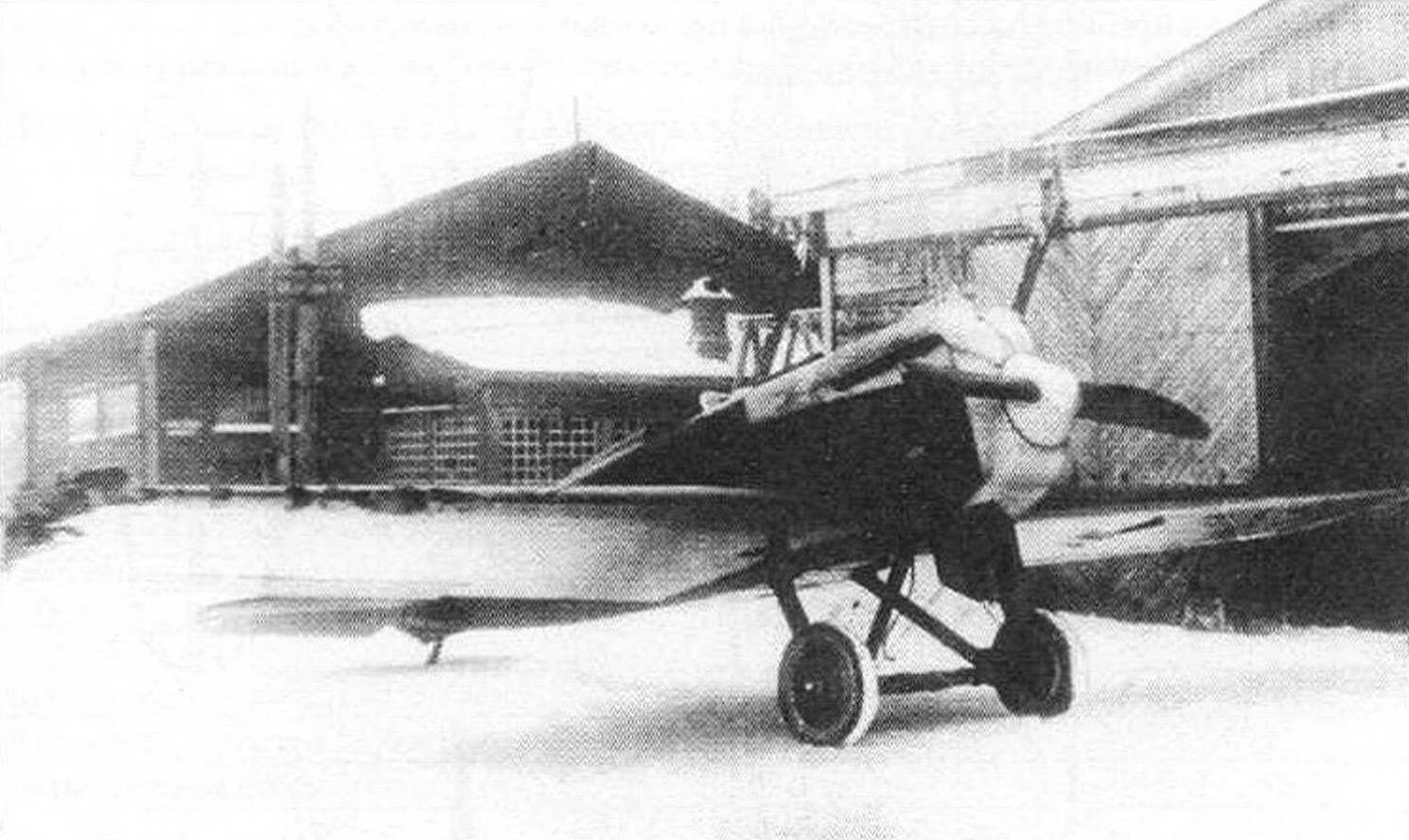

Первый опытный экземпляр ИЛ-400 (ИЛ-400а)

Рабочее проектирование истребителя-моноплана, получившего обозначение ИЛ-400 (истребитель с двигателем «Либерти» мощностью 400 л.с.), началось в марте 1923 года. Возглавили работу Николай Поликарпов и заведующий производством ГАЗ №1 Иван Косткин. Проектирование велось в инициативном порядке, в нерабочее время. Официальной датой начала создания ИЛ-400 считается 23 мая 1923 года – именно тогда было получено разрешение Главного Управления Военной промышленности (ГУВП) на проведение проектной деятельности. Практически одновременно в распоряжение ГАЗ №1 из средств Авиаотдела ГУВП, предназначенных для развития конструкторской деятельности, перечислили 18 тысяч рублей золотом. Впоследствии Поликарпов вспоминал о тех днях:

«Работа страшно захватила нас. Экспериментальный самолет был выстроен в два месяца, причем постройка шла по ночам, так как днем мы работали каждый на своей работе».

Строили самолет в помещении заготовительного производства ГАЗ №1, в так называемой экспедиции, подчинявшейся непосредственно Косткину. Ускорению работ способствовала поддержка со стороны директора завода И.М. Немцова.

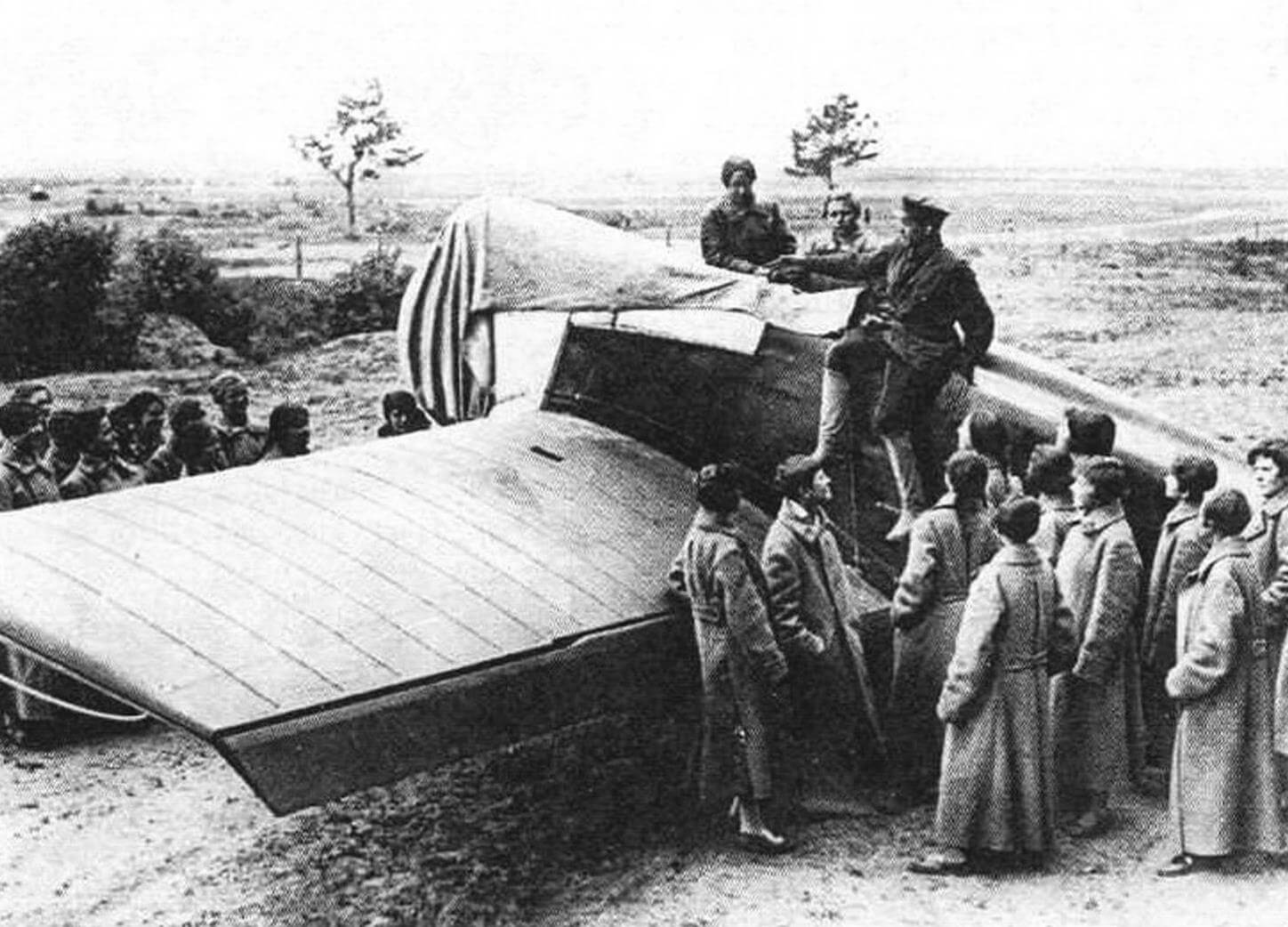

На месте аварии опытного истребителя ИЛ-400. Ходынка, 15 августа 1923 года

На месте аварии опытного истребителя ИЛ-400. Ходынка, 15 августа 1923 года

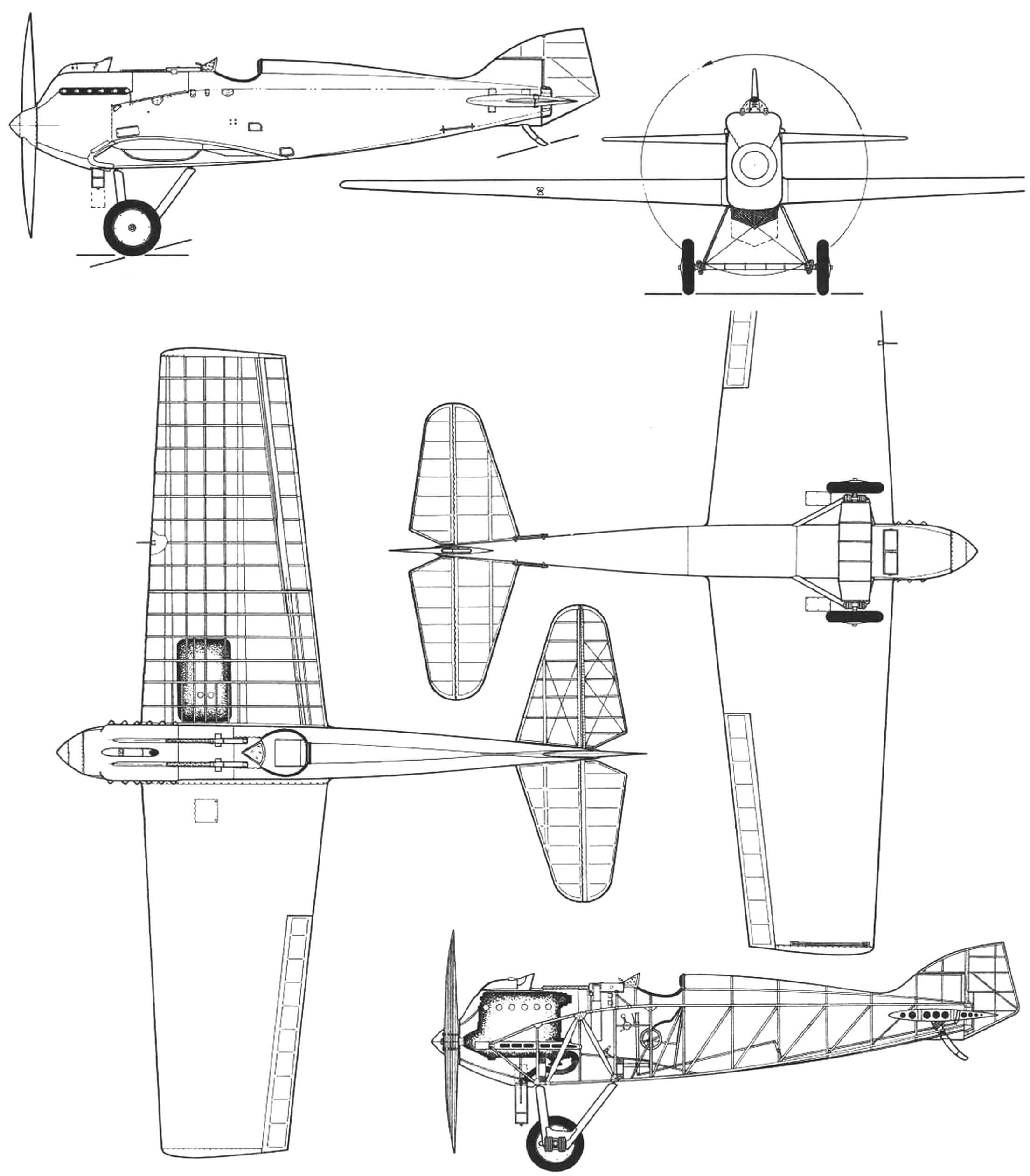

Как только лето 1923 года перевалило за вторую половину, ИЛ-400 был практически готов. 2 августа аппарат перевезли на аэродром и начали готовить к испытаниям. Самолет представлял собой моноплан с толстым, низко расположенным свободнонесущим крылом. Фюзеляж имел фанерную обшивку, крыло и оперение – полотняную. Двигатель был оборудован лобовым радиатором охлаждения. Скошенная под большим углом передняя кромка киля и лобастая моторная часть придавали истребителю необычный и агрессивный внешний вид.

Для проведения испытаний самолета пригласили начальника летной испытательной станции Константина Арцеулова, одного из наиболее известных и опытных в то время летчиков. В период постройки ИЛ-400 он консультировал как проектировщиков, так и производственников по управлению самолетом, расположению приборов и оборудования.

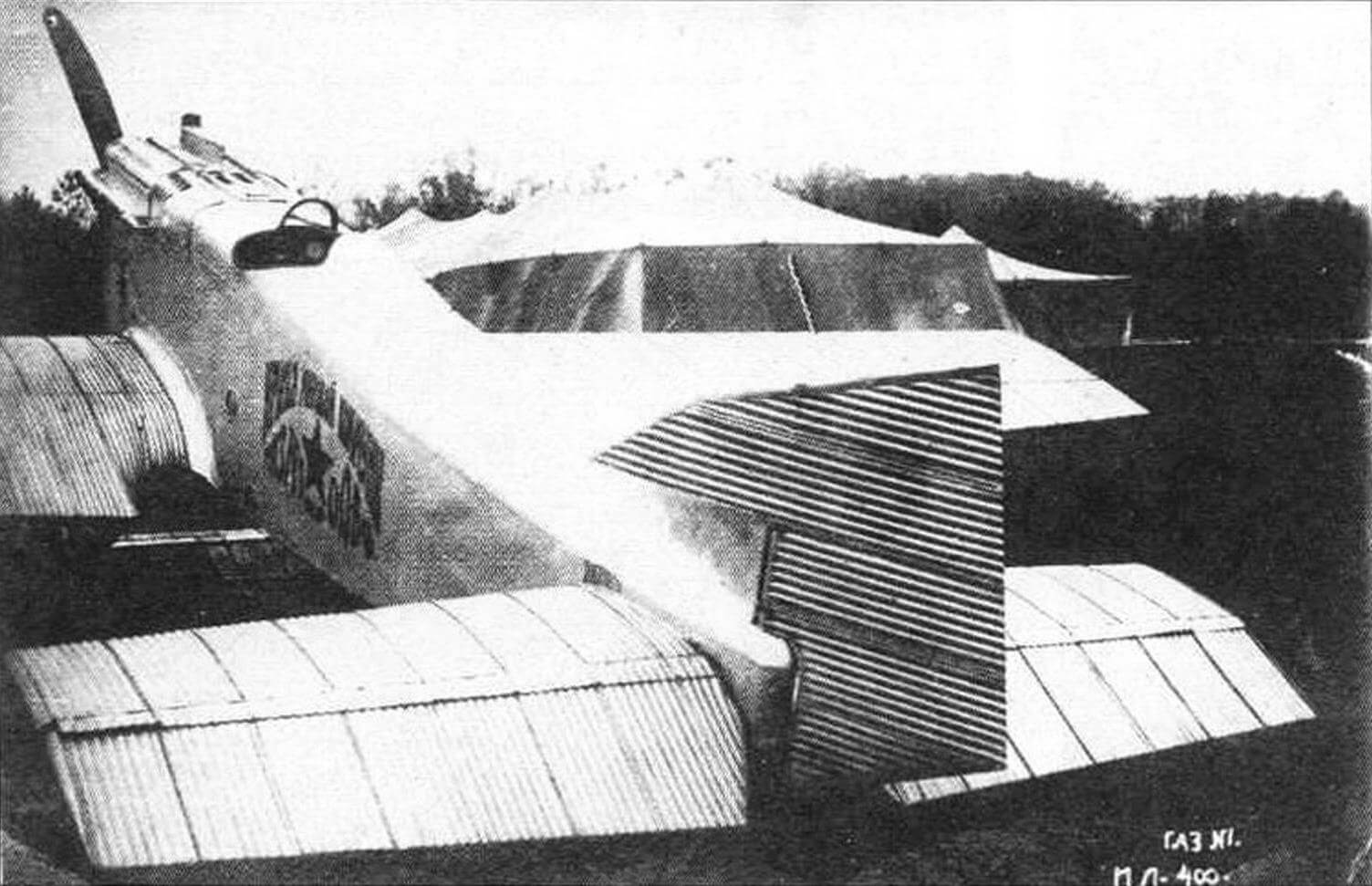

Второй опытный экземпляр ИЛ-400б отличался гофрированной обшивкой крыла и хвостового оперения

Испытания начали с пробежек по аэродрому, однако ИЛ-400 упорно не желал отрывать хвост от земли. Проблему начали лечить – поначалу сместили назад шасси, а затем по требованию Арцеулова переставили стабилизатор на крайний отрицательный угол. Это позволило пилоту 15 августа 1923 года поднять машину в воздух. Следующие мгновения повергли всех присутствовавших в ужас – после взлета ИЛ-400 круто и неестественно полез вверх. Никакие усилия не позволили Арцеулову отжать ручку от себя и перевести аппарат в горизонтальный полет. Тогда он выключил двигатель, и самолет плашмя рухнул на землю с высоты нескольких десятков метров. Из-под обломков извлекли травмированного, но живого испытателя.

Второй опытный экземпляр ИЛ-400 (ИЛ-400б)

Причиной такого поведения ИЛ-400 оказалась его чрезмерная задняя центровка, составлявшая 52% САХ. Сегодня, когда любой студент авиационного вуза знает, что для самолетов нормальной схемы эксплуатационная центровка должна лежать в пределах 20-30% САХ, эта ошибка конструкторов покажется невероятной. Совершенно иначе выглядело данное обстоятельство в 1923 году, когда жестких требований в этом вопросе авиационная наука еще не определила. Казалось бы, при постройке столь необычного самолета первым делом стоило провести исследования в аэродинамической трубе МВТУ, которая имелась в распоряжении ЦАГИ. Однако отношения аэрогидродинамического института и ГАЗ №1 в тот период были далеко не партнерскими, нельзя было назвать дружественными и отношения Поликарпова с Туполевым, представляющим ЦАГИ. Естественно, в такой ситуации аэродинамические исследования не провели. Однако после аварии модель ИЛ-400 попала в трубу МВТУ, где при проведении продувочных испытаний полностью повторила поведение самолета 15 августа.

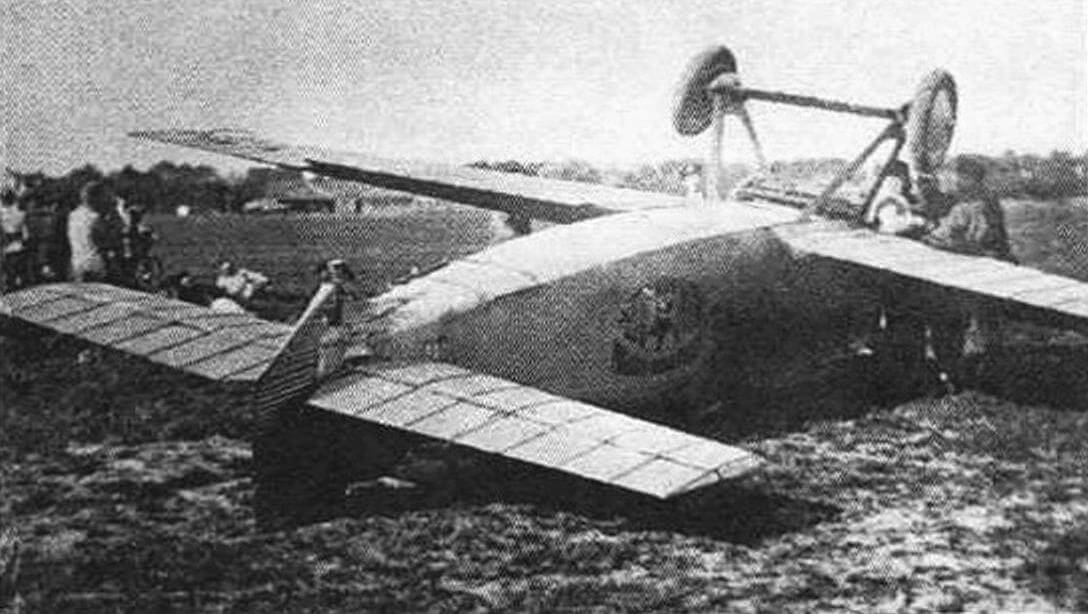

Авария второго опытного ИЛ-400б, произошедшая 20 мая 1925 г. После совершения полета, во время пробега, ИЛ-400б перевернулся по причине поломки правого колеса. Летчик Ширинкин, управлявший самолетом, отделался легкими ушибами

Авария второго опытного ИЛ-400б, произошедшая 20 мая 1925 г. После совершения полета, во время пробега, ИЛ-400б перевернулся по причине поломки правого колеса. Летчик Ширинкин, управлявший самолетом, отделался легкими ушибами

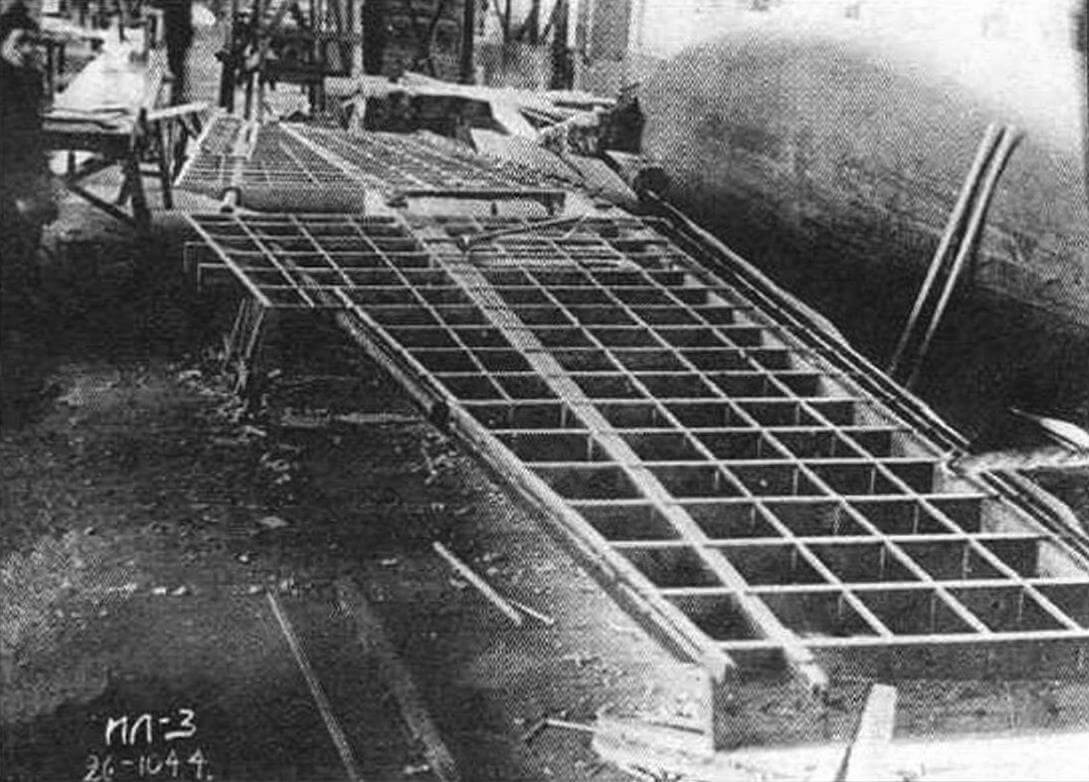

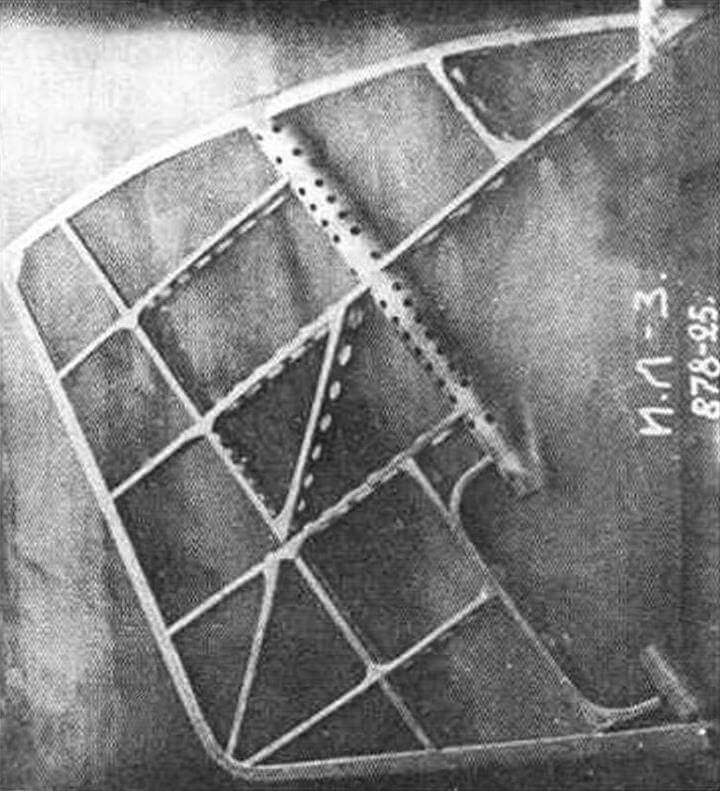

Хвостовая часть самолета ИЛ-3 на заключительной стадии сборки

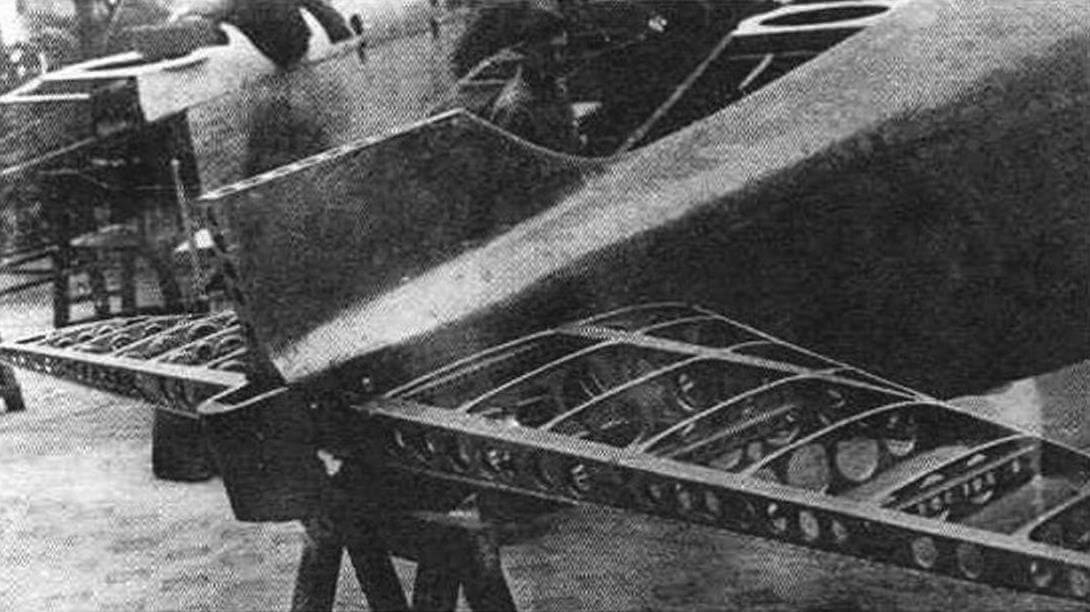

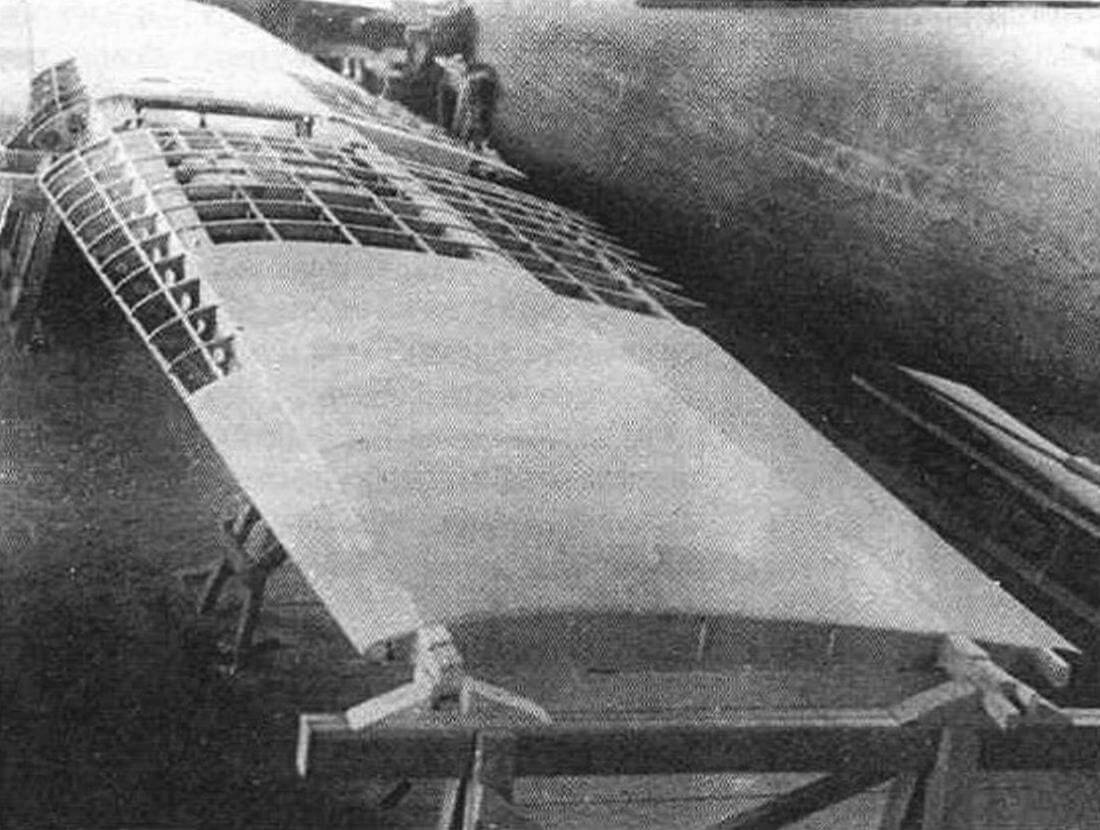

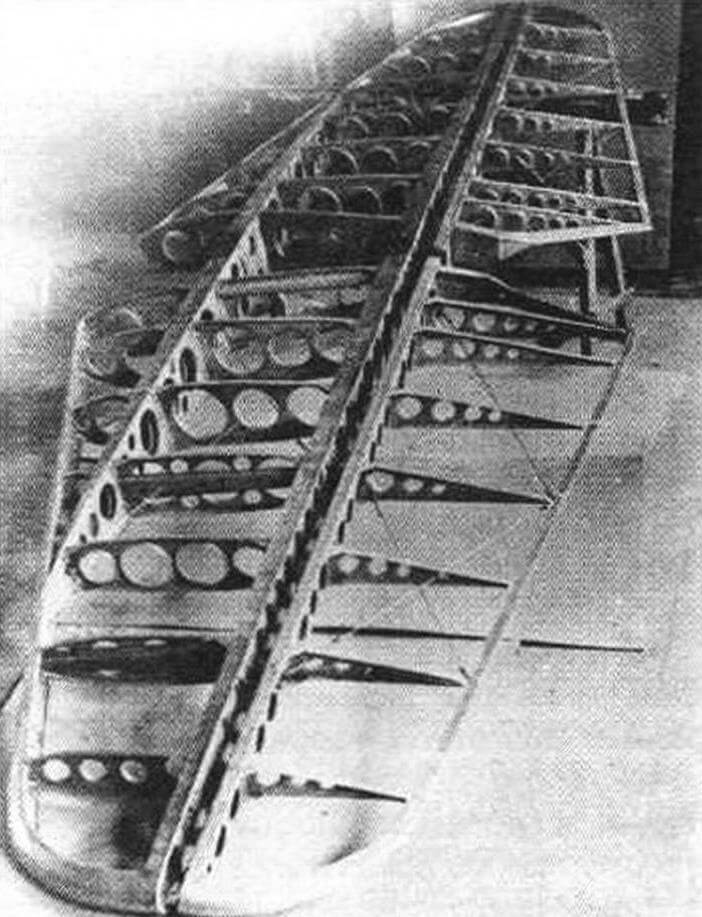

Крыло ИЛ-3 в процессе окончательной сборки, перед установкой фанерной обшивки

Первая неудача не сломила конструкторов и не ослабила их уверенности в преимуществах выбранной схемы. Решено было приступить к постройке следующего, улучшенного экземпляра, получившего обозначение ИЛ-4006. Проект этого самолета Авиаотдел ГУВП рассмотрел и утвердил 5 октября 1923 года. 8 ноября началось рабочее проектирование, 19 февраля 1924 года приступили к постройке аппарата, а 20 июня он был готов. Этот второй образец истребителя заметно отличался от первого экземпляра, который задним числом определили как ИЛ-400а. Кабину пилота во втором экземпляре сдвинули вперед на 300 мм, после чего центровка самолета составила 30% САХ. Лобовой сотовый радиатор заменили подфюзеляжным пластинчатым радиатором системы «Ламблен», что позволило сделать носовую часть самолета более обтекаемой. Крыло и хвостовое оперение были увеличены, а их обшивку выполнили из дюралюминиевого гофра, хотя первоначально этот истребитель планировался с деревянным крылом и полотняной обшивкой. Использовался металл и для изготовления нервюр, что позволило уменьшить относительную толщину профиля крыла: в корне – 16% против 20% у первого самолета, на концах – 10% против 15%. Весовое соотношение дюралюминия по сравнению с деревом и сталью в конструкции ИЛ-400б достигло порядка 60-70% против 30% у ИЛ-400а. Предполагалось, что в следующих экземплярах количество металлических частей будет увеличиваться.

Крыло ИЛ-3 в процессе установки фанерной обшивки

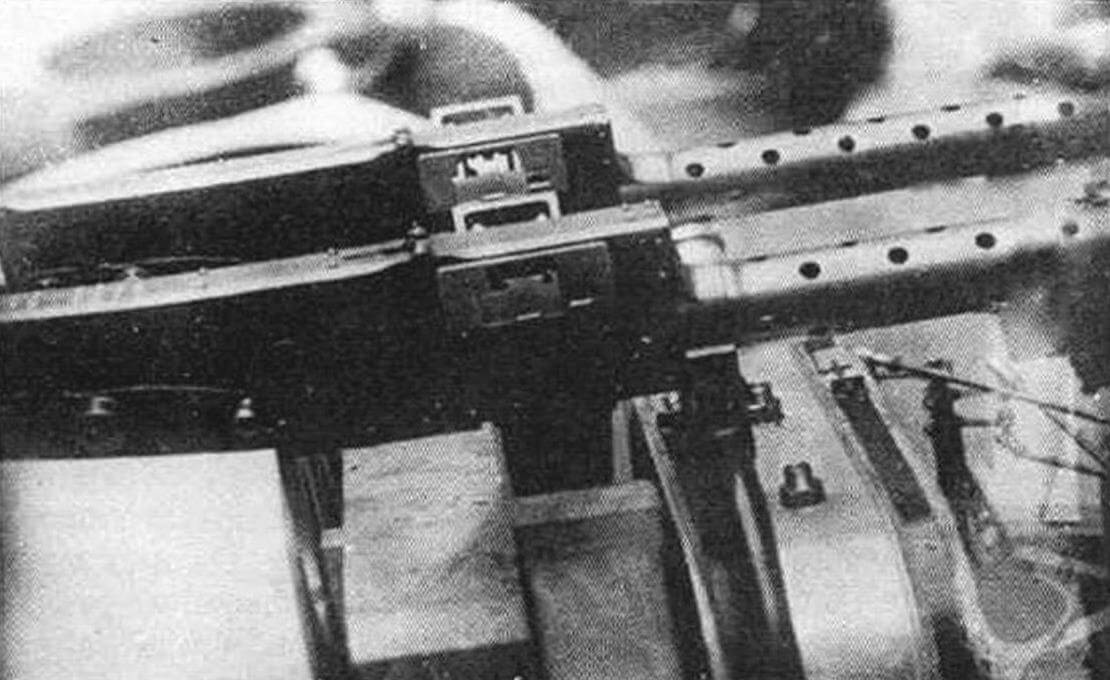

Монтаж синхронных пулеметов «Виккерс»

18 июля 1924 года оправившийся после прошлогодней аварии Арцеулов совершил на ИЛ-4006 первый небольшой полет по прямой. В дальнейшем на самолете летали также Александр Жуков, Аркадий Екатов и Михаил Громов, который первым выполнил на нем весь комплекс фигур высшего пилотажа. Отмечалось, что

«самолет выполняет пилотаж чисто и весьма послушен в управлении».

Всего за время заводских испытаний на нем совершили 25 полетов. Были зафиксированы следующие характеристики:

| Максимальная скорость у земли (км/ч) | 263 |

| Время подъема на высоту 2000 м (мин) | 4-4,2 |

| Практический потолок (м) | 7400 |

| Максимальная продолжительность полета (ч) | 2,5 |

17 октября 1924 года ИЛ-4006 передали в НОА (Научно-опытный аэродром), где военные летчики испытывали машину до февраля 1925 года. В этот период истребитель несколько раз возвращался на завод для усовершенствований и мелкого ремонта. В этот период на нем установили и опробовали вооружение, состоящее из двух синхронных пулеметов «Виккерс».

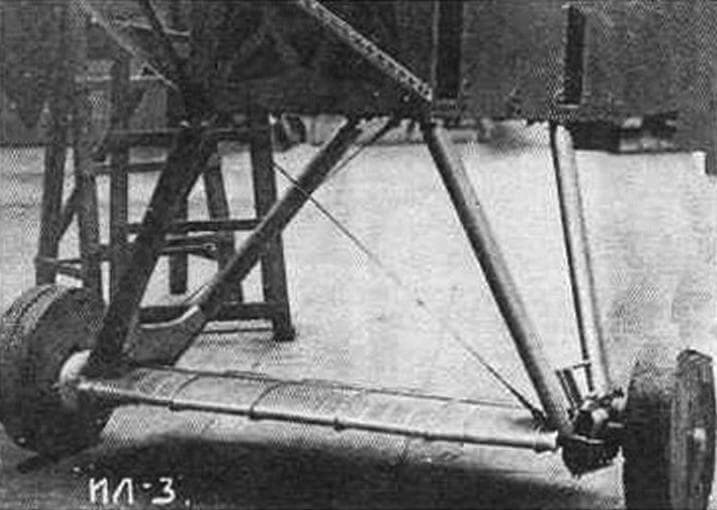

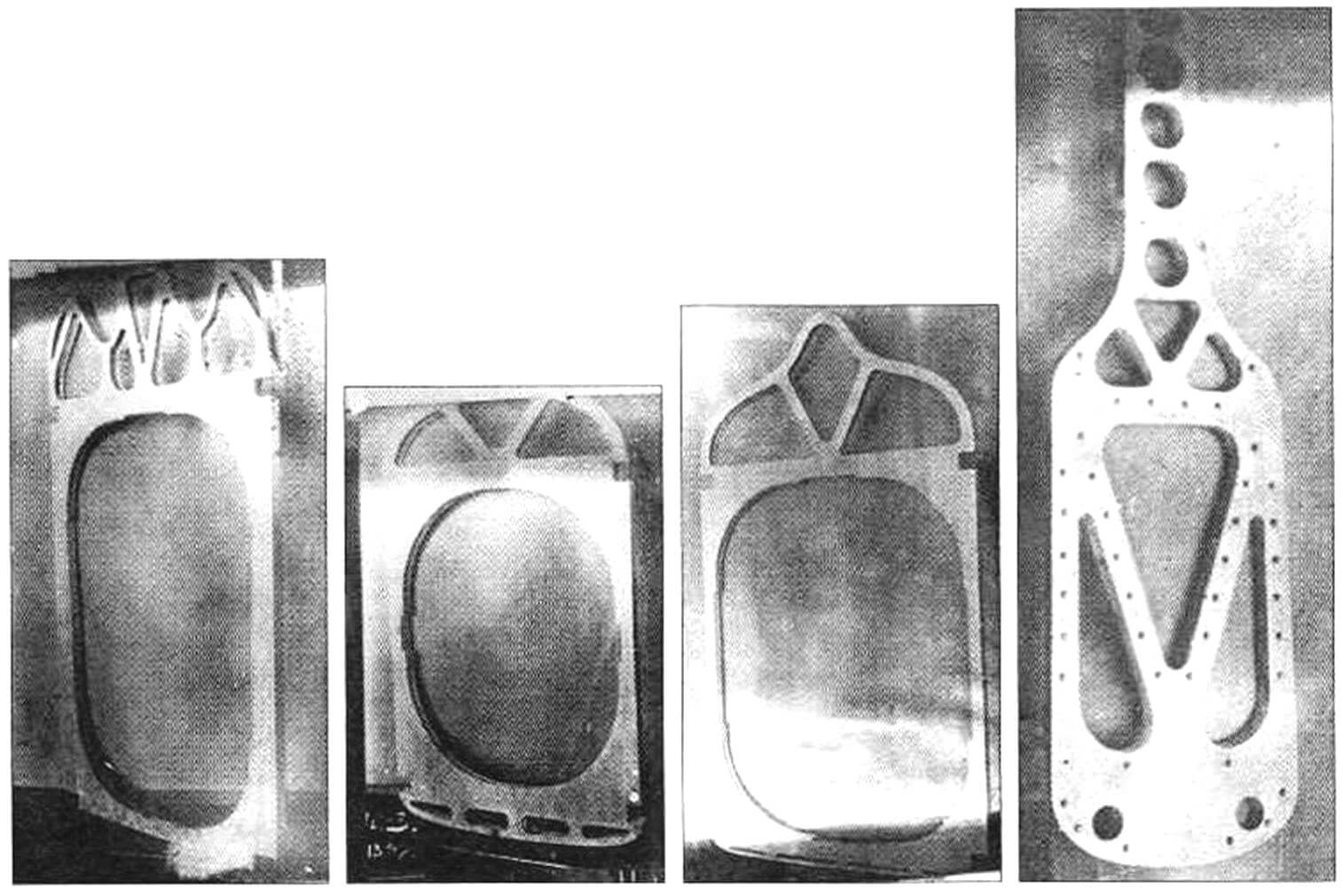

Шасси самолета ИЛ-3 с временными колесами, выполненными из дерева

Руль поворота самолета ИЛ-3 до установки тканевой обшивки

По результатам полетов испытатели сделали заключение, что полетная скорость ИЛ-4006 отвечает уровню скоростей современных истребителей. Одновременно, они отметили большие нагрузки на органы управления, которые потребовали довести до нормальных значений. Интересно, что в те годы продолжали пользоваться старыми русскими мерами веса. Так, в ведомости контрольных взвешиваний от 24 января 1925 года масса пустого самолета указана 68 пудов, а масса со всей нагрузкой – 91 пуд.

Результаты испытаний в НОА:

| Максимальная скорость (км/ч) | 274 |

| Посадочная скорость (км/ч) | 100 |

| Время подъема на 5000 м (мин) | 14-16 |

| Время выполнения виража (с) | 18-20 |

В начале февраля 1925 года на втором опытном экземпляре установили новый двигатель – предстояла официальная его демонстрация руководству армии и промышленности. 9 и 12 февраля состоялись показательные полеты, на которых присутствовал начальник Управления ВВС Красной Армии П.И. Баранов. В том же феврале Баранов санкционировал постройку 5-10 истребителей ИЛ-400 с тем, чтобы испытать новый самолет в авиаотрядах и определить его пригодность для ВВС.

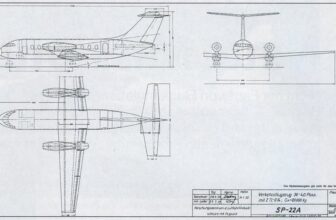

В мае 1925 года на ГАЗ №1 заложили первый серийный истребитель, которому присвоили обозначение ИЛ-3. Здесь стоит прояснить некоторую неразбериху с названиями самолета. Первый опытный образец, обозначавшийся поначалу ИЛ-400 или И.Л.400, в более поздних документах уже значился как ИЛ-400а или ИЛ-1. Второй опытный назывался ИЛ-4006 или ИЛ-2. Первый серийный экземпляр получил обозначение ИЛ-3, и на заводе так продолжали называть все последующие построенные аппараты. Однако Управление ВВС определило самолет как истребитель И-1, и Авиатрест в письме от 18 июня 1926 года категорически (!) потребовал от завода в дальнейшем пользоваться именно этим обозначением. Поэтому в документации и деловой переписке истребители стали именоваться как И-1 М-5 (И1-М5).

Стабилизатор в сборе с рулями высоты

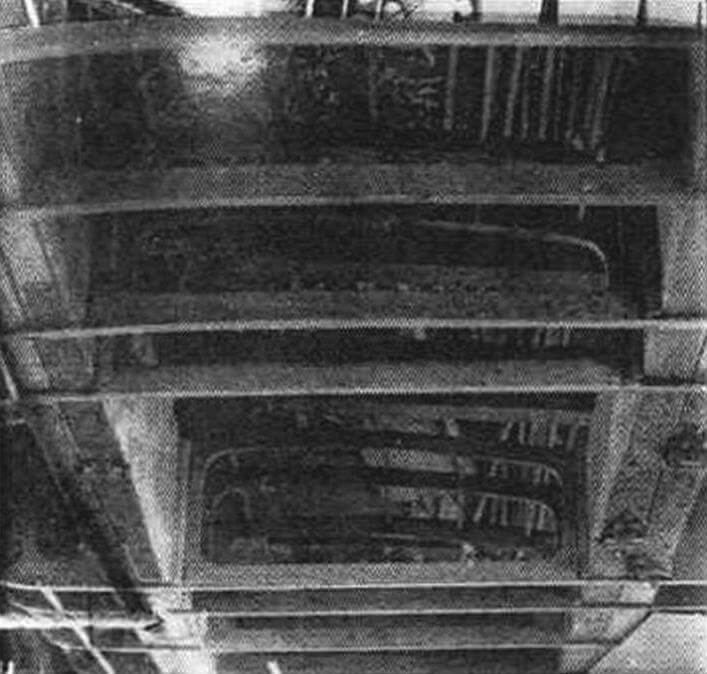

Вид снизу на центральную часть крыла

Головной И-1 (сер. №2888), тот самый, который поначалу назвали ИЛ-3, был закончен в феврале 1926 года. Он имел существенные отличия от двух первых опытных образцов ИЛ-400а и ИЛ-4006. Крыло стало полностью деревянной конструкции с фанерной обшивкой, радиатор охлаждения – выдвижным сотовым. Заводские испытания начались в марте 1926 года и проводились совместно с НОА. Впечатления летчика-испытателя Филиппова от полетов на И-1 были весьма неплохими. 18 марта этот опытный и технически грамотный пилот составил инструкцию по летной эксплуатации самолета. Вот ее наиболее характерные положения:

«Распределительная доска (приборная доска – М.М.) перед пилотом находится в пределах нормального зрения, поэтому достаточно удобна. Радиатор выдвижной, сотовый, регулируется путем оборота штурвала, который находится слева… движения рукой не утомительны… без лишних мускульных усилий. Положение тела пилота исключительно удобно и даже при длительном полете не утомляет последнего. Сектора газа находятся в удобном месте, руки дотягивать не приходится, так что присущая большинству пилотов привычка во время полета держать левую руку на секторах может осуществляться без утомления руки».

Взлет и набор высоты Филиппов характеризует как обычный для других типов самолетов:

«ИЛ-3 идет в горизонтальном полете немного ниже горизонта. Поэтому все нападки на его слепоту (имеется в виду плохой обзор – М.М.), возникающие у не летавших на нем летчиков, после небольшого полета по горизонтали отпадают сами собой, так как угол, затененный крыльями, порядка 30°, вся остальная сфера открыта, чего нет у других самолетов… Интересно было бы получить отзыв воинских частей о величине руля направления, самому мне пришлось использовать их три штуки, причем настоящий «руль направления №2». Вообще поверхность руля направления вполне достаточная, так как на самых малых скоростях самолет слушается ног, входит и выходит из штопора без запаздывания, как только педали поставлены в нейтральное положение… Движения ручки по глубине невелики, самолет хорошо центрирован, моменты от органов управления на ручке подобраны правильно, и мускульные напряжения меньше, чем на всех имеющихся пока типах, считая D-ХIII и И-2 Григоровича».

Шпангоуты фюзеляжа

Казалось, дела с внедрением истребителя Поликарпова в практическую жизнь идут на лад. Однако несчастье стояло рядом в ангаре в виде двухместного истребителя 2И-Н1. 31 марта, пилотируя этот самолет, Филиппов погиб: биплан во время скоростного прохода над аэродромом врезался в землю и похоронил вместе с собой отважного пилота и летнаба Михайлова. Причиной трагедии стал производственный дефект, допущенный при склейке крыльев.

Катастрофа 2И-Н1 негативно отразилась и на судьбе И-1. Техническая секция Авиатреста поставила под сомнение прочность крыла истребителя, его испытания в НОА были прерваны, и самолет вернули на завод. Вспомнили, что конструкция первого опытного ИЛ-400 рассчитывалась по временным нормам прочности и не соответствовала вновь введенным нормам образца 1925 года. Тем более что противники оригинального моноплана, которых хватало, отказывались рассматривать прочность его крыла с учетом фанерной обшивки. Эти сомнения привели к требованиям усиления конструкции и проведения дополнительных статических испытаний. Серийные самолеты стояли без крыльев, так как их теперь требовалось усиливать, а для того, чтобы произвести усиления какими-то выбранными методами, требовалось эти методы проверить.

В результате, с продолжением серийной постройки сложилась следующая картина. Всего поначалу предполагалось выпустить 80 И-1. Осенью 1925 года заложили опытную серию из восьми самолетов. Считалось, что все последующие машины будут изготавливаться с учетом результатов летных испытаний этой восьмерки. Затем в перспективных планах начинает фигурировать цифра 33 самолета. Однако и это число скоро уменьшили – всего построили 12 серийных истребителей И-1. Вместе с двумя опытными – ИЛ-400а и ИЛ-400б – количество изготовленных поликарповских монопланов составило 14 экземпляров. В связи с развернувшейся дискуссией о прочности, изготовление самолетов затянулось до конца 1926 года. Причем уже в июне Научно-технический комитет ВВС признал нецелесообразным вести дальнейшие работы по развитию И-1.

Третий опытный экземпляр ИЛ-400 позднее получил обозначение ИЛ-3 и стал образцом для небольшой серии, состоящей из 12 однотипных экземпляров. Самолет сфотографирован летом 1925 года перед ангаром, на котором написано: «Госуд. Авиационный завод Моска. Отдел испытаний самолетов».

Поломка крыла третьего опытного ИЛ-400 (ИЛ-3), произошедшая во время газовки двигателя

Данное решение привело сначала к приостановке, а затем к полному прекращению работ по развитию целого семейства самолетов Н.Н. Поликарпова. Еще осенью 1925 года он разработал эскизный проект, называемый ИЛ-4, в некоторых документах имеющий обозначение И-6 или ИЛ-400в. Конструктор предполагал, что в процессе развития серийного производства ИЛ-4 постепенно заменит ИЛ-3 (т.е. И-1). 30 ноября 1925 года этот проект подписали директор ГАЗ №1 Бавтуто (был назначен вместо Немцова) и его помощник по технической части Косткин. На новом истребителе кабина летчика для получения более передней полетной центровки и улучшения обзора сдвигалась вперед на 500 – 600 мм. За счет увеличения размаха возросла площадь крыла, нагрузка на него уменьшалась с 75 кг/м² до 65 кг/м², что при некотором снижении полетной скорости позволяло увеличить скороподъемность. Для повышения живучести при боевых повреждениях на ИЛ-4 предполагалось применить четырехлонжеронное крыло.

Проектные геометрические размеры семейства «ИЛов»

| . | ИЛ-400в | 2ИЛ-400в | Р.Л.400в |

| Размах крыла (м) | 11,72 | 14,0 | 16,2 |

| Длина (м) | 7,8 | 9,0 | 9,0 |

Главная идея проекта ИЛ-4 – создание на его основе ряда модификаций, с возможностью их взаимозаменяемости в боевых условиях. При дополнительной вставке в фюзеляже и некотором увеличении площади крыла из одноместного истребителя получался двухместный ИЛ-400в (2ИЛ-400в) или двухместный разведчик Р.Л.400в. Эксплуатация всех трех типов самолетов позволяла в недалеком будущем получить изрядную экономию за счет типовой конструкции и большого процента унифицированных деталей.

Одобрения предложения Поликарпова не получили, и в конструктивную разработку пошел только одноместный истребитель. Этот самолет при полетном весе 1650 кг должен был обладать следующими летными данными: максимальная скорость у земли – 260 км/ч, потолок – 7400 м, время набора высоты 2000 м – 4 мин., полетное время -2,5 ч.

Осенью 1925 года Авиатрест принял проект ИЛ-4, и опытный самолет даже начал строиться. Однако уже в феврале 1926 года было решено:

«Вопрос об утверждении эскизного проекта оставить открытым впредь до выяснения результата испытания головного самолета ИЛ-3».

Впрочем, еще до окончания этих испытаний, 26 апреля 1926 года на ГАЗ №1 поступило распоряжение: работы прекратить и отчитаться о затраченных на ИЛ-4 суммах.

Что же касается серийных истребителей И-1, изготовленных по типу головного ИЛ-3, то они сдавались заводом с конца 1926 года и в первой половине 1927-го. Качество их исполнения расценивалось далеко не на самом высоком уровне. Самолеты имели чрезмерно заднюю полетную центровку, значительно отличаясь друг от друга по этому показателю. Например: И-1 серийный №2891, центровка 39% САХ (взвешивание 07.01.1927 г.); И-1 серийный №2895, центровка 37,4% САХ (взвешивание 15.07.1927 г.); И-1 серийный №2894, центровка 36.7% САХ (взвешивание 04.10.1927 г.).

Третий опытный экземпляр ИЛ-400 назвали ИЛ-3. В серии обозначение И-1

Данное обстоятельство, а точнее, указанный недостаток привел к большой неприятности. 30 марта 1927 года летчик-испытатель НОА Андрей Шарапов не смог вывести И-1 из плоского штопора. Самолет был разбит, а пилот чудом остался жив. Эта серьезная авария повлияла на характер заключения по испытаниям, подписанного Михаилом Громовым и Иваном Козловым в апреле 1927 года:

«Самолет И-1 в продольном направлении неустойчив. Эта неустойчивость незначительна и не во всех элементах полета обнаружена… Эта неустойчивость, по нашему мнению, существует от неправильного расположения центра тяжести (слишком отнесен назад). В полете выявление неправильной центровки было обнаружено в следующих случаях: зависание на петле, на одинарном перевороте, давление на ручку при выполнении петли. Исходя из вышеизложенного, можно сказать: в воздухе самолет строг, имеет особенности, требует большого внимания, осторожности, большой тренировки на скоростных самолетах и полетных способностей от летчика. По причине вышеуказанных недостатков, самолет И-1 как истребитель использовать невозможно».

Несмотря на столь жесткое заключение, руководство ВВС решило оставшиеся серийные самолеты довести до летного состояния, опробовать в воздухе и использовать в дальнейшем для тренировок. Полеты продолжили, и вскоре получили еще один отрицательный результат, после того как предложили летчику Громову провести на И-1 штопорные испытания. Выбор пилота оказался не случаен – еще в январе он на разбившейся впоследствии машине благополучно выполнил по 8 витков штопора в каждую сторону. Командование, надеясь на опыт и мастерство Громова, тем не менее, обязало его взять в полет парашют системы «Ирвин».

23 июня 1927 года Громов поднялся в воздух и на высоте 2200 метров приступил к выполнению задания. После третьего витка летчик установил рули на вывод, однако машина не реагировала, кроме того, штопор стал более плоским и неуправляемым. После 22 витков вращения в штопоре на высоте около 120 метров Громов покинул самолет и воспользовался парашютом. Этот первый в истории России вынужденный прыжок с самолета позволил Михаилу Громову спустя некоторое время стать обладателем памятного значка в виде гусеницы шелкопряда, которым фирма «Ирвин» награждала пилотов, доверивших свою жизнь парашютам своего производства.

Один из истребителей И-1 на закате своей карьеры. Неизвестный красный командир с увлечением показывает старый истребитель, лишенный двигателя, загадочной женской команде, облаченной в шинели. Однако нам более интересна обшивка крыла самолета, которая, похоже, выполнена из ткани. Это означает, что требование военных – заменить в обшивке фанеру на ткань – было выполнено хотя бы в одном из истребителей И-1. Понятно, что в таком случае между лонжеронами крыла были установлены усиливающие диагональные расчалки

После аварии Громова руководство ВВС окончательно отказалось от желания обладать истребителем типа И-1. Испытания самолета, однако, на этом не окончились. В середине 1928 года, на специально подготовленном И-1, был выполнен ряд полетов для определения характеристик его устойчивости и управляемости. При помощи различных грузов менялась центровка самолета с целью выяснения ее наиболее выгодных значений. В результате было определено, что зона неустойчивости И-1 начинается со значения центровки 35% САХ, а при центровке 32,5% САХ самолет ведет себя в воздухе безупречно. Аркадий Екатов, пилотировавший И-1 в ходе этих испытаний, отзывался о нем весьма положительно, в том числе и о его штопорных характеристиках. Кроме всего комплекса пилотажа, Екатов выполнил на И-1 ряд пикирований до скорости около 400 км/ч, чем подтвердил достаточную прочность крыла самолета.

Летные данные ИЛ-400б и ИЛ-3, согласно записи Л. Сутугина от 07.06.1926 г.

| . | ИЛ-400б | ИЛ-3 |

| Скорость максимальная на высоте (км/ч) | 280 | 295 |

| Скорость максимальная у земли (км/ч) | 274 | 273,3 |

| Скорость посадочная (км/ч) | 100 | 75 |

| Разбег на взлете (с) | 7,9 | 6 |

| Пробег на посадке (с) | 15 | 6,7 |

| Время выполнения виража (с) | 18-20 | — |

| правый | 10-12 | * |

| левый | 9-11 | * |

| правый | 8-11 | ** |

| левый | 7-10 | ** |

| Время набора высоты 1000 м (мин.) | — | 2,5 |

| Время набора высоты 2000 м (мин.) | — | 4,75 |

| Время набора высоты 5000 м (мин.) | — | 16-18 |

* Полет 13.10.1925 г. со стабилизатором площадью 4,50 кв. м

** Полет 16.10.1925 г. с измененным стабилизатором

После полетов Екатова на нескольких экземплярах И-1 при помощи дополнительного груза, размещенного на подмоторных брусьях, полетную центровку довели до 31,5% САХ. В апреле 1929 года такие усовершенствованные истребители значились как тренировочные. В том же году было предложено установить на одном из летных образцов двигатель «Лоррен-Дитрих» мощностью 450 л.с., однако реализация этого предложения не состоялась. Последние экземпляры монопланов И-1 очевидцы встречали на окраине Ходынки еще в 1933 году. Тогда уже строился истребитель ЦКБ-12, ставший вскоре всемирно известным И-16. Он был создан во многом благодаря бесценному опыту, полученному при разработке и совершенствовании И-1.

Основные технические характеристики, зафиксированные при проведении испытаний И-1 №2891 в период 28.02-31.03 1927 г. Двигатель «Либерти» №1161, воздушный винт №9083 постройки ГАЗ №8

| Длина в линии полета (м) | 7,69 |

| Размах крыла (м) | 10,82 |

| Площадь крыла (м²) | 20,0 |

| Высота в линии полета (м) | 3,1 |

| Полетный вес (кг) | 1500 |

| Колея шасси (мм) | 1745 |

| Колеса (мм) | 750×125 |

| Лыжи (мм) | 2200×430 |

| Воздушный винт, диаметр (м) | 2,8 |

источник: https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/istrebitel-i-1-il-400