Интересная футурологическая статья, которая, думаю, заинтересует коллег.

…Авиационные инженеры всегда стремились усовершенствовать самолет традиционными способами. Повышали аэродинамическое качество и надежность, уменьшали расход топлива и массу пустой машины – ибо эти параметры впрямую влияют на стоимость грузопассажирских перевозок. Однако, по мнению ряда исследователей, максимальная полетная масса летательных аппаратов, выполненных по классической схеме, приблизилась к пределу, это, например, относится к самому тяжелому самолету в мире Ан-225 «Мрия». Одна из причин этого – конструкция взлетно-посадочного устройства, проще говоря, шасси.

Неожиданный выход из сложившейся ситуации предложил Л. Н. Щукин. В созданном под его руководством концерне «ЭКИП» (экология и прогресс) уже изготовили ряд проектов транспортных летательных аппаратов принципиально нового типа со взлетной массой от 9 до 600 тонн. Первое, что бросается в глаза, это их форма, напоминающая пресловутый НЛО. Но если подойти к анализу «ЭКИПов» с инженерной точки зрения, то ничего фантастического не окажется.

По компоновке они представляют собой летающее крыло малого удлинения с очень толстым, до 37% от длины хорды, профилем. У них нет привычного фюзеляжа, а полезная нагрузка, двигатели, горючее, оборудование, экипаж и пассажиры размещены в корпусе, и лишь хвостовое оперение и небольшие консоли с аэродинамическими органами управления выступают за обводы аппарата. Вместо колесного шасси – воздушная «подушка».

Авиаконструкторы еще в 30-е годы занимались проблемой создания подобного «обитаемого крыла». Одним из первых к ней обратился К. А. Калинин, построив в 1933 году семимоторный бомбардировщик К-7. В его крыле 20-процентной толщины располагались служебные помещения, горючее, нагрузка, и лишь экипаж, для лучшего обзора, посадили в вынесенной вперед гондоле. Такое крыло обеспечивало весьма высокое аэродинамическое качество, непосредственно влияющее на экономичность машины. Разрабатывался и пассажирский вариант К-7 с большими иллюминаторами, однако в калининском самолете оставалось много неиспользованного внутреннего объема, а увеличить плотность компоновки можно было только за счет наращивания относительной толщины крыла, что тогда не представлялось возможным.

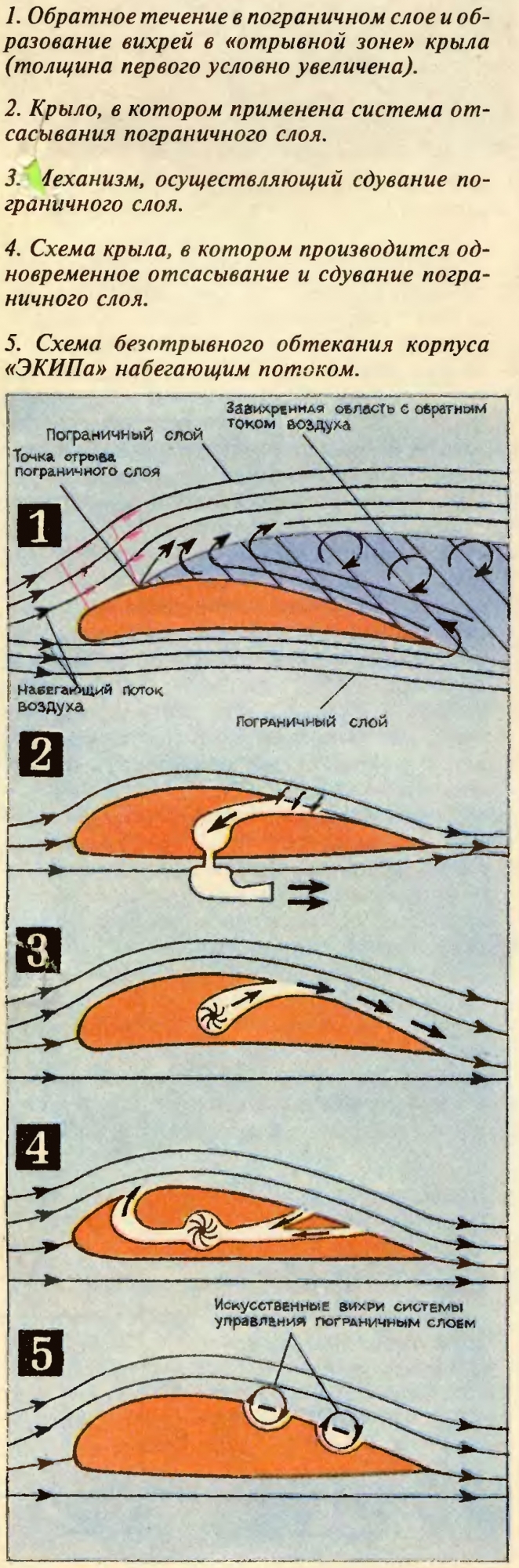

Как известно из курса аэродинамики, максимальные значения коэффициента подъемной силы получают при относительной толщине крыла в 14-16%. Ее дальнейшее увеличение ведет к уменьшению предельных углов атаки, величины подъемной силы и росту лобового сопротивления, что отрицательно сказывается на аэродинамическом качестве машины и ее экономичности. Это явление связано со смещением вперед точки отрыва пограничного слоя – против набегающего потока воздуха.

Авиационные специалисты еще в 30-е годы предложили управлять обтеканием крыла. Представьте, что оно со щелью в верхней части. Через нее воздух отсасывается специальным устройством и поэтому не сталкивается с текущим в обратном направлении пограничным слоем – следовательно, отрыв не происходит. Есть и другой путь, кстати, получивший широкое распространение в авиации, – сдувание пограничного слоя в местах его отрыва от несущей поверхности. Применяется и комбинированный вариант, когда пограничный слой крыла и отсасывается, и сдувается.

Основная трудность, с которой сталкиваются здесь конструкторы, заключается в том, что на это расходуется значительная часть мощности силовой установки, из-за чего используют лишь сдув пограничного слоя, и то при заходе на посадку, когда двигатели работают не на полную мощность.

Именно такой способ «приняли на вооружение» инженеры концерна – в местах предполагаемого отрыва потока, вдоль несущего корпуса, они предложили проделать щели, в которых будет создаваться микроциркуляция воздуха. Тогда набегающий поток не станет тормозиться – его скорость поддержат искусственные вихри. Кстати, первые эксперименты по так называемому безотрывному обтеканию провели еще в 1978 году в НИИ «Геодезия» на модели толстого крыла. Все может показаться очень простым, однако на «ЭКИПе» пришлось немало потрудиться, прежде чем не появилось удачное, экономичное устройство.

Кроме того, улучшить обтекание весьма внушительного корпуса должен еще и воздухозаборник, размещенный в его верхней части. Конструкторы уже обращались к такому решению, ведь оно еще уменьшает вероятность попадания в двигатель посторонних предметов при взлете и посадке. Однако возникала отрицательная интерференция воздухозаборника и планера самолета, особенно при больших углах атаки. А при полете с большой скоростью, скажем, 700 км/ч, забор воздуха с верха несущего корпуса мог привести к появлению местных сверхзвуковых зон, ухудшающих аэродинамическое качество машины. В то же время подобная компоновка улучшает ее устойчивость. Как говорится, в одном выигрываем, в другом – теряем. Значит, приходится искать золотую середину…

По сравнению с обычными самолетами, у «ЭКИПов» удельная нагрузка на несущую поверхность будет в 3-5 раз меньше, следовательно, снизится индуктивное сопротивление, а максимальное аэродинамическое качество возрастет до 17-25, при полете же в режиме экраноплана – и до 22-30. Поэтому «ЭКИПы» по терминологии, предложенной видным советским авиаконструктором Р. Л. Бартини, следовало бы отнести к категории экранолетов.

Применение шасси на воздушной «подушке» позволит исключить сосредоточенные нагрузки. Заметим, что попытки внедрить ее на самолетах были, но дальше экспериментов дело так и не пошло. Одна из причин того – «облако» из капель воды, пыли и снежинок, вырывающихся при движении из-под гибкого ограждения и попадающих в двигатели, оседающих на корпусе. Специалисты концерна вместо гибкого ограждения применили газоструйную завесу, создаваемую вместе с «подушкой» вспомогательной силовой установкой,– струи воздуха, вылетающие под давлением чуть больше 1 атм. из сопел, размещенных по периметру аппарата, отсекут «подушку» от атмосферы. Помимо того, в соплах предполагается смонтировать ионизаторы, чтобы положительно заряженные частицы пыли если и попадали бы на корпус, то только в намеченных местах.

Предстояло решить проблему управления «ЭКИПами» в начале разбега и режиме висения, когда аэродинамические системы оказываются неэффективными. Для этого предложено применить доработанные для новых условий эксплуатации малогабаритные жидкостно-реактивные двигатели от орбитального корабля «Буран».

Вся силовая установка «ЭКИПов» разделена на три группы. К первой относятся маршевые НК-92 или Д-436, ко второй – уникальные, не имеющие аналогов двухрежимные АД-34, которые создадут повышенное давление под днищем аппарата при взлете и обеспечат систему управления пограничным слоем, в третью – ЖРД стабилизации и управления на малых скоростях, взлете и посадке.

А теперь попробуем сравнить самый крупный из «ЭКИПов» Л4-2 с гигантом Ан-225. При одинаковой взлетной массе в 600 т Л4-2 доставит груз в 200 т на расстояние 8600 км, а «Мрия» – только на 4500 км. При этом последней потребуется стационарный аэродром со взлетно-посадочной полосой длиной не менее 3,5 км. Для Л4-2 понадобится площадка вшестеро короче. Такие характеристики удастся достигнуть благодаря не только высокому аэродинамическому качеству «ЭКИПа» (у «Мрии» оно не превышает 19), но большей весовой отдаче.

Компоновка «ЭКИПа» позволяет обеспечить пассажирам круговой обзор через обширные иллюминаторы из конструкционного стекла – «витражи», как их называют авторы.

…Почти 10 лет Льву Николаевичу Щукину пришлось доказывать преимущества летательных аппаратов принципиально нового типа. Первоначально многие авторитеты встречали его идеи в штыки, но со временем лед недоверия удалось растопить, и сегодня очевидны перспективы применения «ЭКИПов» в народном хозяйстве и в вооруженных силах. Уже созданы и испытаны их радиоуправляемые модели размахом 2,5 м; прошлой осенью предполагалось подготовить беспилотный автоматический вариант, но по ряду причин сделать это не удалось. Как рассказали мне разработчики, первые серийные образцы должны появиться в 1996 году.

При создании проектов возник ряд проблем, решить которые было бы невозможно без сотрудничества с ведущими научными центрами страны. Ныне с концерном взаимодействуют многие организации, в том числе НПО «Энергия», ЦАГИ, НПО «Сатурн», НИИ «Геодезия», Саратовский авиазавод, АНТК имени А. С. Яковлева, НИИ искусственного стекла.

Теперь программа «ЭКИП» включена в план центра конверсии аэрокосмического комплекса России, правительство специальным распоряжением поддержало концерн и стало понемногу его финансировать.

так может выглядеть «ЭКИП» в полете

– Пока мы работали только на собственные средства,– сказал мне Щукин – Расчеты показали, что концерн способен наладить значительную часть производства этих машин, однако потребуется льготное кредитование государством. По самым скромным подсчетам, эксплуатация «ЭКИПов» на международных трассах уже к концу столетия принесет прибыль более чем в 8 млрд. долларов.

источник: Николай ЯКУБОВИЧ, инженер, г. Калининград Московской обл. Рис.Михаила ДМИТРИЕВА «Обитаемое крыло» «Техника-молодежи» 1994-04