Несостоявшийся «лазерный» танк РККА

В первой половине XX века авиационная промышленность аккумулировала в себе все новейшие достижения науки и техники — именно в самолётостроении прежде всего использовались новейшие технологии, именно здесь испытывались новые материалы, вновь созданные двигатели, приборы и образцы вооружения. Время от времени конструкторы танков получали возможность воспользоваться тем, что было разработано для авиаторов. Одним из примеров такого взаимодействия стала попытка в середине 30-х годов установить на советские танки авиационный пулемёт ШКАС.

История знает немало примеров, когда конструкторы в попытке «скрестить» образцы военной техники и оружия, изначально предназначенные для разных родов войск и даже стихий, получали вполне жизнеспособные образцы, впоследствии строившиеся серийно. Таким примером может служить 20-мм пушка ТНШ, устанавливавшаяся на лёгкий танк Т-60, прототипом которой послужила авиационная пушка ШВАК. Она не задумывалась конструкторами для применения на наземной технике, но в сжатые сроки была установлена в танк.

Любой пулемёт, сконструированный в СССР в 30-х годах ХХ века, проверялся для использования в танковых войсках, авиации и пехоте. Не обошли вниманием и ШКАС (Шпитального – Комарицкого авиационный скорострельный) – этот пулемёт калибра 7,62 мм было решено попробовать установить в танк. Пулемёт был принят на вооружение РККА в 1932 году, в авиации использовался с рассыпной металлической лентой, производился в синхронном, крыльевом и турельном вариантах.

Краткие тактико-технические характеристики ШКАС:

- Калибр – 7,62 мм

- Вес – 10,62 кг

- Темп стрельбы – 1800 выстрелов в минуту

- Начальная скорость пули – 825 м/с

- Длина от дульного среза до рукояти перезаряжания – 935 мм.

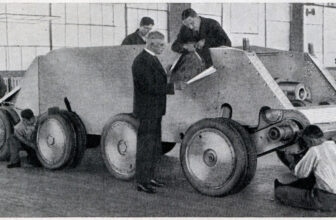

В 1935 году Главное артиллерийское управление (ГАУ) по заказу автобронетанкового управления (АБТУ) провело ряд работ по конструированию шаровой установки для пулемёта ШКАС, по доработке пулемёта и опытной установке его в танк Т-37А. В итоге должен был получиться воистину удивительный «гибрид», вобравший в себя черты трёх стихий – плавающий танк с авиационным пулемётом!

На 1936 год планов было ещё больше: предлагалось оснастить турельными установками ШКАС для зенитной стрельбы танки Т-26, Т-28, Т-29, БТ-7, Т-35, Т-46 и бронемашину БА-3, использовать этот пулемёт для вооружения бронепоездов, установить его на базу трактора СТЗ-3. Кроме этого, предполагалось заменить шаровую установку под ДТ-29 на аналогичную под ШКАС в башнях танков Т-28 и Т-35, нового «сверхлёгкого танка» (индекс в документе не указан) и оснастить стандартные танковые башни (на 1935–1936 гг. это цилиндрические башни) с 45-мм пушкой спаренным с ней пулемётом ШКАС. Этим планам не довелось воплотиться в полном объёме, и испытания были перенесены на 1937 год «ввиду недостатка средств». После к ним в таком объёме уже не вернулись.

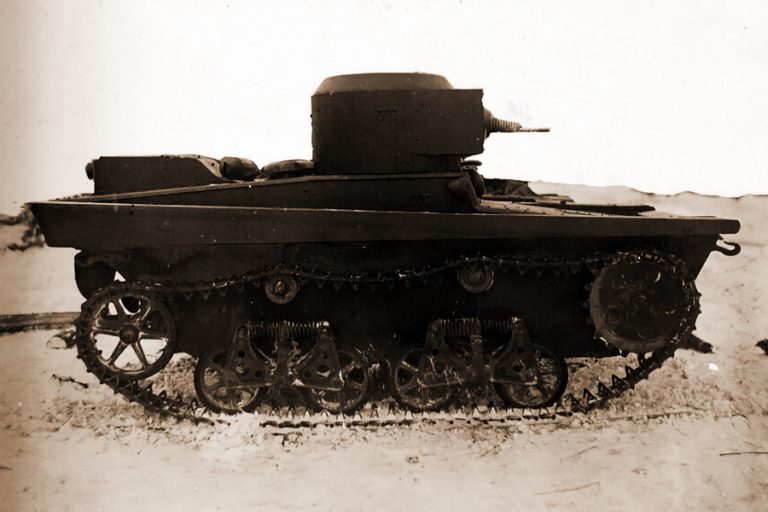

Тем не менее, на Т-37А пулемёт ШКАС успели поставить. Это был первый советский серийный плавающий танк, созданный на основе экспериментального Т-33, который, в свою очередь, создавался с оглядкой на плавающий Vickers-Carden-Loyd M1931. Производился Т-37А в 1933–1936 годах, было построено 2566 машин, после чего он был заменён более совершенным Т-38. Экипаж танка составлял два человека, максимальная скорость по шоссе – 40 км/час, скорость на воде 6 км/час, запас хода по шоссе 230 км.

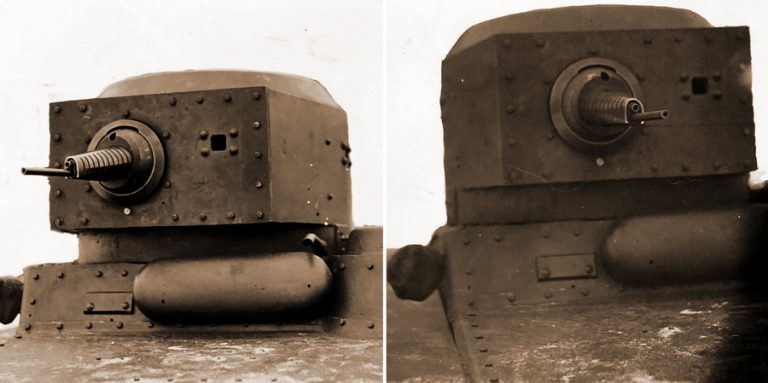

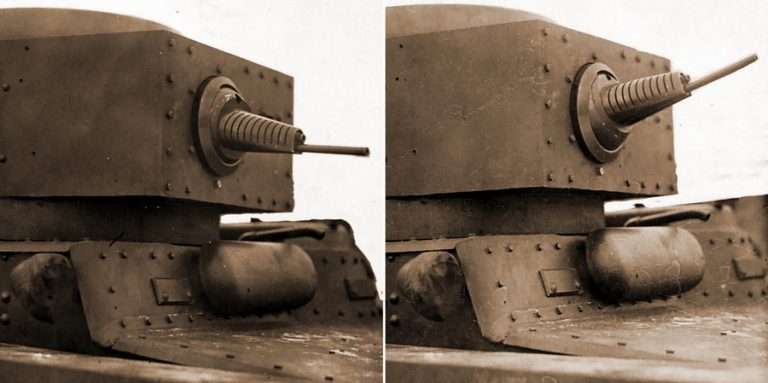

В башне Т-37А предлагалось установить ШКАС взамен ДТ-29, который являлся основным вооружением танка. Целью замены было увеличение боевой мощи – так как танк задумывался как разведывательный, то предполагалось, что он будет участвовать только в коротких боевых контактах с противником, где нужно максимальное огневое воздействие и, следовательно, большая скорострельность.

Конструкция шаровой установки ШКАС и небольшие габариты башни Т-37А позволяли наводить пулемёт по горизонтали без поворота башни в пределах: влево 10°30′, вправо 18°. Башня вращалась на 360°.

Если с наведением по горизонтали всё было более-менее хорошо, то с вертикальной наводкой всё было гораздо хуже. Пулемёт мог стрелять в секторе от −4° до +22°, что создавало обширные мёртвые зоны – поражать цели вблизи танка было попросту невозможно, так как ствол пулемёта вниз не опускался. Это означало, что пехота противника могла вплотную приблизиться к танку без особого риска быть поражённой из основного оружия.

С прицельными приспособлениями проблем не было – танк оснащался двумя прицелами: оптическим «ПЯ» и позаимствованным от шаровой установки ДТ диоптрическим прицелом.

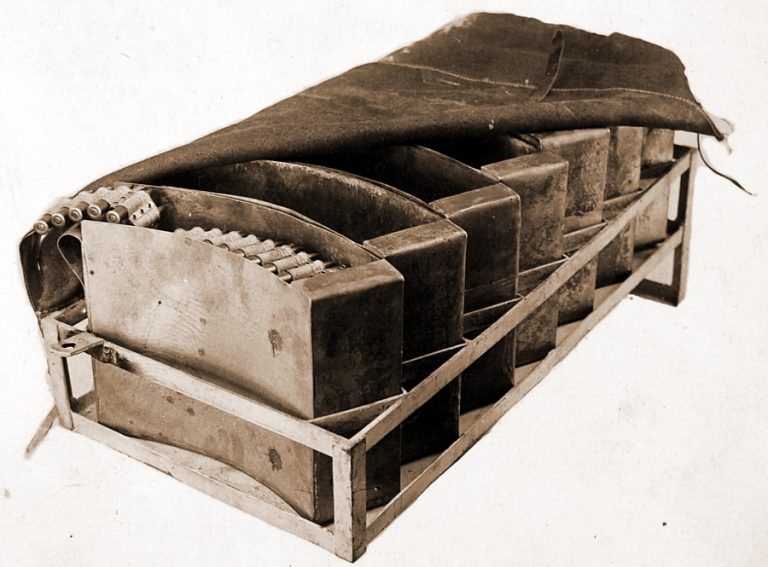

Питание пулемёта предусматривалось из коробчатого магазина на 750 патронов. Кроме того, в корпусе танка размещался запас патронов в количестве ещё 2000 штук. Полный боекомплект составлял, таким образом, 2750 патронов в лентах по 250 штук, размещённый следующим образом: три ленты укладывались в магазин, непосредственно питающий пулемёт, а 2000 патронов – в короба-магазины по 250 штук, вставлявшиеся в специальную решётку-держатель с гнёздами на 7 магазинов. Ещё одна коробка с патронами лежала отдельно.

Подача патронов из магазина происходила посредством гибкого металлического рукава, аналогичного тем, что использовались в авиации. Такое устройство обеспечивало бесперебойное питание пулемёта при стрельбе с любыми углами прицеливания как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Главным отличием танкового ШКАСа от авиационного было в том, что по требованию АБТУ он изначально был переведён на матерчатую ленту вместо рассыпной металлической. Требование объяснялось просто: матерчатую ленту проще набивать патронами и нет необходимости собирать рассыпавшиеся после стрельбы звенья в отдельную ёмкость. Кроме того, в танке есть риск, что звенья рассыпной ленты могут случайно попасть в движущиеся части и заклинить их. Для реализации этого требования были изменены подача и приёмник патронов в пулемёте.

Во время стрельбы башня закреплялась специальным стопором, позволявшим делать это в 39 положениях. В движении башня крепилась ещё одним дополнительным стопором.

По итогам испытаний установку ШКАС в Т-37А признали неудачной по ряду причин: малые углы вертикальной наводки, ненадёжность матерчатой ленты, которая была чувствительна к влажности, разбухала и рвалась, вызывала перекосы и разбор патронов при таком высоком темпе стрельбы. Устранение этих проблем занимало много времени у командира танка, который вёл огонь из пулемёта. В целом, и без проблем с лентой пулемётная установка оказалась сложной и неудобной для манипуляций в тесной башне Т-37А. Недостатком сочли и слишком высокую скорострельность пулемёта – боекомплект можно было расстрелять за 3–5 минут боя, даже с учётом времени замены коробок с патронами. Наконец, для ШКАСа требовались специальные патроны – промышленность не смогла бы обеспечивать ими и авиацию, и танковые войска.

Если представить себе гипотетическую ночную атаку таких танков с воды со стрельбой только трассирующими пулями, то моральное воздействие на неподготовленного к такой встрече противника могло оказаться значительно выше реального боевого. Скорострельность 1800 выстрелов в минуту означает 30 выстрелов в секунду, или 30 Гц, а человеческий глаз воспринимает изображение как непрерывное при частоте выше 24 Гц – то есть, могла создаться иллюзия стрельбы из танка лучами. На волне увлечения фантастикой в 30-х годах прошлого века это могло привести к мысли о применении лучевого (лазерного) оружия, от которого нет спасения, и к последующей панике. Но советские конструкторы на такой эффект не полагались.

Источник — https://warspot.ru/4902-nesostoyavshiysya-lazernyy-tank-rkka

Кто бы только знал как уже

Кто бы только знал как уже достали статейки из вонючих 90-х

Ну хоть один из этих так называемых журналистов задался вопросом: А нахрена СССРу нужны Авианосцы?

Дальше больше

Я правильно понял пилоты прошедшие Войну не в состоянии попасть по плавающему на якоре аэродрому? Военые моряки только закончившие войну не в состоянии попасть торпедой в 250 метровую дуру?

И на десерт:

Если подробности засекречены то откуда сранный автар знает что из 100 бомб попали только 6?

Ну хоть один из этих так

О да, задались. Потому что они понимали, чтобез прикрытия истребителей НК в океане — мишени, а подводные лодки — жертвы противолодочной авиации.

Разумеется. А что вы хотели? На счету наших моряков самой большой потопленной единицей был крейсер "Ниобе".

Ничего, что данные рассекречиваются?

Вспомнил высказывания капраза

Вспомнил высказывания капраза по поводу гибели "Курска"

"специалист" от флота распинался о том что "Курск" в том месте никак не мог ходить под водой поскольку — Лодкам запрещено уходить под воду если глубина не превышает 3 ДЛИН лодки. Поскольку длина "Курска" около 180 метров то и глубина для погружения должна быть 180х3 и никак не меньше.

К стати вспомнилось про Войну: Вы в курсе что боевых потерь в КА всего на 600000 больше чем в войсках Германской коалиции? И это при том что наступать нашим дедам пришлось на уже хорошо оборудованые укрепрайоны. Да ещё долгое время у противника было превосходство в технике.

К стати вспомнилось про

И при чем тут это? Кстати, укрепрайоны Германии всегда страдали недостатками. Гитлер имел личный бзик против обороны (ему всегда казалось, что это трусость генералов вынуждает их обороняться).

Мужества наших солдат я не отрицаю. Но вот одним мужеством войны не выигрываются. Особенно когда противник, что бы там не твердила российская пресса, не менее храбр и изобретателен (это я о США вообще-то)

АИ вариант Цеппелина в ВМФ

АИ вариант Цеппелина в ВМФ СССР.