Статья с канала «DL24 | История авто» на яндекс-дзене от 11 января 2023 года.

Про них крайне скупо упоминают в официальной истории автомобильных фирм; их не хранят в заводских музеях, а часто от них не остаётся даже фотографий; и вообще создаётся впечатление, что самого факта их существования все причастные к процессу разработки автомобилей несколько стесняются. Но без них процесс разработки новых автомобилей был бы намного дольше, сложнее и дороже. Речь про так называемые «мулы» — ходовые макеты будущего автомобиля, предназначенные для отработки его агрегатов и построенные… из того, что попало под руку. В данной статье фокус сделан на «мулах», построенных на основе серийных кузовов.

Ещё заднеприводный «Москвич» С-3 и пока ещё комплектная «Симка». Вообще, судя по всему, её закупали именно для постройки «мула» — временного носителя агрегатов, но, видимо, «в процессе еды» у конструкторов проснулся просто-таки зверский аппетит на всё французское…

В отечественных интернетах время от времени можно наблюдать забавное бурление известно чего, возникающее при обсуждении процесса разработки «Москвича-2141». Мол, что за безобразие — отрезали «Симке» нос, приделали другие мотор с коробкой, и назвали своим. На самом же деле, ситуация совершенно рядовая — именно так зачастую и получаются «мулы», то есть, ходовые макеты будущего автомобиля, предназначенные для отработки его агрегатной части и предварительных испытаний. По итогам которых в концепцию будущего автомобиля зачастую вносятся самые радикальные изменения — а значит, проектировать и строить для этого свой уникальный кузов попросту нецелесообразно, скорее всего дальше он «никуда не пойдёт». Правда, в данном конкретном случае всё явно зашло намного дальше, чем обычно, но «это уже другая история». А вообще, «мул» — обычно «игрушка» одноразовая: поиспытывали, и порезали на металл…

Хорошо, если работы ведутся над автомобилем, который хотя бы минимально похож по своим основным параметрам — длина, ширина, высота центра тяжести, масса и её распределение по осям, тип привода, компоновка салона, взаимное расположение агрегатов, и так далее — на тот, который вами уже выпускается. В таком случае агрегаты новой модели можно испытывать непосредственно в кузове старой. Например, агрегаты «Москвича-408» совершенно спокойно вживили в старый «425-й» кузов — да настолько удачно, что автомобиль в такой комплектации («Москвич-403») даже выпускали несколько лет серийно, пока ждали полный комплект оснастки для нового кузова.

Если нужен опытный автомобиль в классе «Запорожца» с передним приводом — почему бы не взять для него серийный кузов от самого «Запорожца» ?.. Хуже, если модель планируется в классе, ещё не освоенном фирмой-разработчиком или отраслью в целом

Несколько сложнее, если проектируемый автомобиль и вынужденный «реципиент» заметно отличаются друг от друга, но всё же принадлежат плюс-минус к одному классу и типу — но и тут можно найти выход. Скажем, агрегаты переднеприводных ВАЗов поначалу обкатывались в кузовах ВАЗ-21011 с полностью перекроенным подкапотным пространством, причём это был уже не первый построенный у нас автомобиль такого типа — в НАМИ ещё до начала выпуска «Жигулей» построили переднеприводный прототип НАМИ-0132 на основе кузова Fiat 124. А для изготовления макета переднеприводного автомобиля среднего класса в своё время использовали кузов «Волги» ГАЗ-24.

Но время от времени возникает ситуация, когда создаётся автомобиль принципиально нового для данного производителя класса или типа. И тогда возникает дилемма: на базе чего строить ходовые макеты ? Делать кузов с нуля — как уже говорилось, очень сложно, дорого, долго, а результат вряд ли будет востребован; да и на само по себе проектирование кузова, тем более — несущего, уйдёт ещё куча времени. Поэтому как правило в качестве «мула» брали максимально близкие по классу автомобили других производителей. Естественно, в обстановке максимальной секретности — конкурентам такое могло весьма не понравиться. Но при необходимости делали так абсолютно все — это пусть и не особо широко освещаемая, но совершенно нормальная практика.

Например, практически полным аналогом ситуации с «Симкой» и переднеприводным «Москвичём» была история создания автомобиля Rover P4 [изложено в основном по: James Taylor, Rover P4 – The Complete Story]. До войны «Ровер» выпускал машины с, мягко говоря, консервативными дизайном и конструкцией — даже по английским меркам. Поэтому первым шагом в реализации амбициозных планов тогдашних руководителей фирмы, братьев Мориса и Спенсера Уилксов, по разработке современного автомобиля стала закупка в США «носителей технологий» — двух седанов Studebaker Champion Regal Deluxe новейшей модели 1947 года, как пишут сами англичане, «в обстановке полнейшей секретности», видимо — через подставных лиц.

А дальше всё пошло по уже привычному сценарию — один из «Студеров» просто раскурочили во имя прогресса, а под кузов от второго «подкатили» своё собственное шасси, получив в результате всей этой вивисекции «мула», тут же заработавшего характерную «кликуху» RoverBaker (передаёт привет нашему «МакСимке», да). Благо, «американец» был не столь уж и крупным — с колёсной базой всего на один дюйм длиннее, чем у проектируемого «Ровера». Фотографий «мула», увы, не сохранилось — или они запрятаны где-то в платных источниках.

Что касается серийной машины — то её, конечно, нельзя назвать копией «Студебейкера» — как и «Москвич» никак нельзя назвать копией «Симки». Но «уши» американского прообраза торчали из неё вполне себе явственно — достаточно посмотреть на заднепетельные двери, конфигурацию задней части кузова или характерный выступающий «закрылок» на задних крыльях и дверях.

Вполне себе похожа на «Студер» чуть более поздней модели 1950-52 годов была и идея оформления салона, в частности — форма панели приборов, хотя у «Ровера» он и был выполнен в английском стиле, с широким использованием дерева в отделке. Явно были «подрезаны» и многие чисто-технологические моменты, поскольку до этого «Ровер» не выпускал автомобилей с современными кузовами, тем более — довольно сложными «понтонного» типа, и в студебейкеровском кузове его инженерам было, на что посмотреть — и что подсмотреть. При этом шасси у «Ровера» было своим — хоть и не блещущим уникальными техническими решениями, но во всяком случае точно не являющимся копией американского.

«Работало» всё это, впрочем, и в обратном направлении — когда автомобили из Европы использовались в качестве основы для «мулов» жителями Западного полушария. Причём здесь основной интерес представляли сами по себе маленькие по американским меркам кузова, пригодные для моделирования машин аналогичного класса — на «начинку» особого внимания не обращалось.

Во второй половине пятидесятых годов в Штатах стала горячей тема так называемого «компактного» автомобиля. Замысел был в том, чтобы сделать его достаточно небольшим по сравнению с американским «стандартным» размером, но при этом сохранить приемлемую для типовой американской семьи вместимость — шесть человек не самого худого телосложения, и достаточно недорогим — но не ценой неприемлемого ухудшения основных характеристик. Задача эта была непростой — об неё к тому времени уже «обломало зубы» несколько небольших фирм, вроде Hudson, Willys-Overland или Kaiser-Frazer. Но детройтская «большая тройка» считала, что уж у них-то всё точно получится, и источала безудержный, местами даже несколько неумеренный, оптимизм.

Между тем, реального опыта в создании таких «компактных» автомобилей не хватало и им — последние образцы чего-то похожего выпускались в далёкие тридцатые. Надо, впрочем, отдать им должное — конструкторы не спасовали и в сжатые сроки спроектировали вполне удачные машины, пусть и с рядом оговорок. В этом им помогли как раз ходовые макеты — «мулы», которые, естественно, монтировались в «чужих» кузовах подходящего размера. Причём порой довольно неожиданных.

Сборка «мула» «Корвэйра» на базе Vauxhall. Видно оригинальное заднее оперение, ставшее нужным из-за заднего расположения мотора и соответствующих изменений силовых элементов задка

Как читатели это канала должны помнить по прошлогодней публикации — первые «мулы» заднемоторного Chevrolet Corvair, предназначенные для обкатки опытных силовых агрегатов и проверки ходовых качеств будущего автомобиля на его массово-габаритном аналоге, были смонтированы в кузовах Porsche 356 и Vauxhall Victor. Собственный кузов появился лишь после 1957 года, причём в целях конспирации он имел шильдики Holden — как будто машину разрабатывают для австралийцев.

В каком кузове собирались «мулы» Ford Falcon, история не сохранила — можно с уверенностью сказать лишь, что они существовали. Вероятно, тоже использовались автомобили выпуска одного из фордовских филиалов в Европе — а может быть и каких-то сторонних фирм.

А вот у Chrysler Corporation такой возможности не было за неимением европейского подразделения (оно так-таки появится в лице «Симки», но будет это значительно позже — в 1967).

Поэтому, как сообщает Расс Шрив (Russ Shreve), один из разработчиков Project A-901 — так тогда назывался крайслеровский проект по созданию «компактного» автомобиля — «мулы» собирались буквально из того, что попало под руку: за основу взяли кузов от джи-эмовского Opel Olympia, а двигатель конфигурации V6 позаимствовали у «Лянчи». Причём это был не серийный «гражданский» мотор, а гоночный для серии Gran Prix — именно он имел подходящие массу, рабочий объём (1,5 литра) и мощность (80…90 л.с.), более или менее напоминавшие существовавший пока лишь на бумаге собственный крайслеровский опытный мотор — на тот момент это должна была быть рядная «четвёрка» с наклонными цилиндрами.

Хотя сам проектируемый автомобиль должен был быть заднемоторным, задачей данного «мула» было оценить в первую очередь динамические качества и пригодность будущего автомобиля к американскому режиму движения, поэтому, видимо, никого не смутило сохранение «классической» компоновки. В крайнем случае, нужное распределение масс можно было и сымитировать дополнительной загрузкой — на этом этапе это было не особо принципиально.

Увы, но уже первые поездки выявили, что избранные технические решения оказались, мягко говоря, неудачными: спроектированный под субтильных послевоенных немцев кузов оказался по американским меркам очень тесным, а трёхступенчатая «опелевская» коробка в паре со спортивным мотором, привыкшим как минимум к шести ступеням трансмиссии и «просыпавшимся» только в районе 8000 оборотов — совершенно нерабочей комбинацией. В общем — полная неудача. Но нужно понимать, что именно в этом и была цель таких экспериментов — отсечь заведомо неудачное и прийти в итоге к верным решениям.

Таковыми оказались кузов более крупных габаритов, соответствующий потребностям целевой аудитории, и менее форсированный, но более объёмный и «моментный» 2,8-литровый рядный шестицилиндровый мотор с заваленными набок цилиндрами — в будущем знаменитый мопаровский Slant Six. При этом от изначальной идеи делать «заднемоторник» тоже быстро отказались — испытания «мулов» с соответствующей нужной развесовке загрузкой дали не слишком обнадёживающие результаты, да и с полигонов GM кое-какая информация просачивалась. Уже тогда было ясно, что для среднестатистического американского водителя специфическая управляемость довольно мощного заднемоторного автомобиля годится не слишком хорошо.

В результате получился Valiant by Chrysler (в первый год своего выпуска ещё не Plymouth) — пусть и не самый коммерчески успешный, но один из наиболее интересных среди первого поколения американских «компактных» автомобилей. Как видим — в данном случае от исходного «мула» в серийной машине вообще ничего не осталось; бедная скотина скорее показала то, как делать не нужно ни в коем случае.

Изначально планировалось, что и серийный автомобиль будет иметь удлинённый кузов от Chevrolet Citation, но на практике такое решение оказалось нежизнеспособным. И тогда мертворождённый прототип решили переквалифицировать в «мулы»

Дальше по списку у нас идёт компания Checker и её предпринятая в самом начале восьмидесятых попытка создания нового поколения специализированного автомобиля-такси. Понимая, что архаичный Checker Marathon A11 доживает свои последние годы, фирма-изготовитель долго пыталась создать для него альтернативу в виде современного, более лёгкого и экономичного переднеприводного автомобиля. Самый первый проект подразумевал выпуск — вы не поверите — удлинённой версии Volkswagen Golf. Однако гибель одного из авторов инициативы, Эда Коула, и крайне разочаровывающие результаты, показанные построенным на базе «немца» ходовым прототипом, предрешили его судьбу.

Следующая итерация той же самой идеи подразумевала тесную кооперацию с General Motors: подразделение Fisher Body отгружало бы «Чекеру» неокрашенные кузова представленной к 1980 году новейшей переднеприводной модели Chevrolet Citation, которые полукустарным образом удлинялись бы и окрашивались в цвета таксомоторов. Кто сказал «Асатрян» ?!..

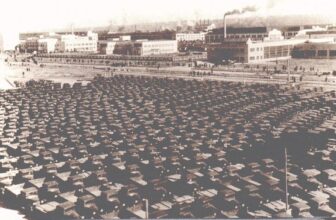

Нет, это не задворки завода «Москвич» в конце девяностых — начале двухтысячных, а территория завода Checker лет так на десять пораньше

Изначально разрабатывавшаяся в качестве предсерийного прототипа, машина в итоге послужила «мулом» для другого опытного «Чекера», получившего обозначение Galva II

К счастью, американцам хватило одного построенного в 1980 году прототипа для того, чтобы понять — идея как-то не очень. Во-первых, машина, несмотря на удлинённую колёсную базу, оказалась всё равно тесной по меркам американского такси. А во-вторых — радикально разошлись использовавшиеся партнёрами бизнес-модели: General Motors планировала выпускать Citation в одном и том же кузове не более пяти…шести лет подряд, в то время, как «Чекеру» с его малыми масштабами выпуска нужно было, чтобы одна и та же модель оставалась в производстве в течение десятилетий. Учитывая, что выпуск удлинённой версии удалось бы наладить никак не ранее 1982 — тратить большие по его меркам деньги на машину, которая устареет уже года через три, для «Чекера» никакого смысла не было.

Поэтому построенный на базе Citation прототип решили переквалифицировать в тестового «мула» для другого переднеприводного проекта, получившего название Galva II — который уже подразумевал создание совместно с фирмой Autodynamics своего собственного кузова, хотя и крайне специфического, и достоин отдельной статьи. Увы: в конечном итоге руководство «Чекера» пришло к выводу, что в сложившейся ситуации наилучшее решение — вообще выйти из автомобильного бизнеса и перейти на выпуск компонентов по заказам других производителей. А «мула» несостоявшейся новой модели забрал себе сам Давид Маркин, какое-то время использовавший его в качестве семейного транспорта.

Также довольно необычный подход выбрала шведская фирма Saab, когда тестировала шасси будущей модели Saab 99. Старенький кузов выпускавшегося на тот момент 96-го «Сааба» был для него слишком узким, и его… ну… расширили. Сразу на двадцать сантиметров. Заодно это позволило проводить испытания в обстановке относительной секретности. Получившегося мула испытатели прозвали «Жабкой» (Paddan), и он до настоящего времени сохраняется в музее Saab в Тролльхеттане — редкая удача для представителей этого вида…

Впрочем, автомобили Saab использовались в «мулостроении» не только самой этой фирмой. Например, Ford в конце пятидесятых купил два экземпляра Saab 93 и «воткнул» в них два варианта V4 собственной разработки (с развалом блока 20 и 60 градусов), чтобы получить тестовый «мул» для проекта 1-PF-4 — будущего Ford Cardinal и, в отдалённой перспективе, предшественника Ford Taunus P4. По интересному совпадению (а может быть и нет), впоследствии уже сам Saab стал серийно выпускать свои машины именно в такой комплектации — с 60-градусным фордовским V4…

Теперь — к более сложным примерам. Когда фирма Porsche начала разработку модели 928 в новом для себя классе «гранд-турера» с расположенным спереди большим V8 и объединённой с дифференциалом коробкой передач, она также столкнулась с отсутствием в своей производственной программе автомобиля с хотя бы отдалённо похожими характеристиками. Поэтому «мулы» было решено строить на базе целой кучи близких по типажу чужих автомобилей — Mercedes-Benz SL, Opel Admiral и Audi 100 Coupe S (которое по сравнению с седаном той же модели имело полностью другой кузов).

Построенный в июле 1972 года «мул» V1 («Фау 1») был получен из серийного «Мерседеса» и поначалу даже сохранял оригинальные двигатель и трансмиссию — инженеров «Порше» на этом этапе интересовала лишь отработка задней подвески. К 1974 году «поршевцы» установили в него свой экспериментальный двигатель.

Мул V2 был перестроен из «Опеля», и также поначалу сохранял значительную часть штатной для него «начинки», кроме заднего моста. К тому времени инженеры «Порше» столкнулись с серьёзной проблемой — выбранная ими сложная независимая задняя подвеска имела свойство непредсказуемым образом «подруливать» колёсами при движении автомобиля, что могло сделать его опасным для среднестатистического водителя — не гонщика (эта проблема проявляла себя ещё на 911-й модели, но она была чистым спорткаром, и для неё это не считалось такой большой проблемой, как для более «гражданской» 928-й). Под действием боковой силы наружное в повороте заднее колесо приобретало положительное схождение, направляя машину в сторону усиления поворота и заноса — причём отпускание акселератора только ухудшало ситуацию, вызывая так называемое «ввинчивание» в поворот.

Было решено на новой машине применить «многорычажную» подвеску, обеспечивающую уже запрограммированное пассивное «подруливание» колёс в нужном для обеспечения безопасности движения направлении — ставшую впоследствии знаменитой подвеской «Вайсзах», по названию полигона «Порше», на котором осуществлялась её доводка. Однако в те годы ещё не существовало аналитических способов, которые могли бы помочь в моделировании её работы. Поэтому было решено прибегнуть к натурному моделированию — к опытной подвеске приделали ручное управление установочными углами колёс:

Поэтому «мул» и был построен на основе просторного кузова Opel Admiral, в задней части салона которого уместился управлявший задним мостом «в ручном режиме» молодой инженер Вальтер Нэхер (Walter Näher). Полученные при этом данные очень пригодились при разработке подвески следующего поколения, которая «подруливала» уже сама — за счёт введения в её конструкцию дополнительных рычагов, «утягивавших» колёса в нужном направлении при её работе.

Третье поколение «мулов», V3, было построено осенью 1973 года на основе «аудюшного» кузова, в который вместо штатного переднеприводного силового агрегата «воткнули» свои экспериментальные мосты, мотор и коробку передач.

V4 и V5 также имели «аудюшный» кузов, но уже расширенный на 110 мм для того, чтобы «подкатить» под него уже практически серийные агрегаты от будущего Porsche 928.

Фальшивые «Ауди» очень активно обкатывались, включая два продолжительных тура в Африке и заезды по горным серпантином французской Монт-Венту. И всё это — даже не снимая оригинальных шильдиков ! Ну, а что — тюнинговать чужие автомобили законом не запрещено… Есть мнение, что эти машины до сих пор хранятся в запасниках фирменного музея «Порше».

Наряду с «мулами» серии V на основе чужих кузовов, была построена и серия уже настоящих прототипов: K1 с пластиковым кузовом, использовавшийся в основном в статических испытаниях и для отработки эргономики, в общих чертах повторявший будущую серийную машину W1, который после выполнения программы испытаний был подвергнут крэш-тесту, и так далее — от W2 до W12. Более подробно процесс разработки освещён в этом посте на Драйв2.

…Но самый эпик я приберёг напоследок:

Когда фирма Chrysler разрабатывала «заводской хотрод» Plymouth Prowler, инженеры не нашли в качестве «мула» ничего лучше (в буквальном смысле этих слов, без какой-либо иронии), чем поставленный на экспериментальное шасси кузов от Jeep Wrangler YJ. Во всяком случае, он имел подходящие массово-габаритные параметры — а больше никаких требований к «донору» в «мулостроении» и не существует.

Ведь задача «мула» — в отличие от так называемых «демонстраторов», делающихся на публику — отработка технических качеств, в данном конкретном случае — настройка подвески. Красиво выглядеть или быть хоть чем-то похожим на финальный результат он не должен — а часто этого и сознательно избегают, чтобы не «палить» дизайн перед конкурентами и папарацци. Время дизайна приходит позже, когда общая концепция нового автомобиля показывает свою жизнеспособность.

В общем — практически за каждым серийным автомобилем стоит тот или иной «мул», а часто не и один — и в большинстве случаев он изготавливался «наколеночным» способом на базе чужого кузова. Особенно высока потребность в строительстве таких «практических моделей» была до появления современных компьютерных систем автоматизированного проектирования, когда зачастую единственным способом получить необходимую для разработки нового автомобиля информацию было провести дорожную обкатку его прототипа.

источник: https://dzen.ru/a/YtE9sHPWi0QVGAy4