Мир красной Германии и красной России. Флот.

После заключения союзного договора от 1922 года штабы морских сил Германской и Российской советских республик совместно начали вырабатывать новую общую военно-морскую стратегию. В данной АИ договариваться им было несравненно проще, чем в РИ – ведь германский флот возглавляли не всё те же махровые монархисты, дружно перекрасившиеся в националистов, а российский – не поднявшиеся из грязи в князи хамы (навроде незабвенного Дыбенко), а реально поддержавшие революцию «умом и сердцем» адмиралы и офицеры (что имело место быть и в РИ, но как-то быстро сошло на нет). Тем более что и в России, и в Германии флот оказался одним из «двигателей» революции.

Содержание:

Совместная морская доктрина Германии и России

По вопиющей бедности обеих республик, как само собой разумеющееся, тема линкоров была задвинута на самую дальнюю перспективу и доктрину вырабатывали без учёта этого недоступного пока с экономической точки зрения элемента (а строить ублюдочные «карманники» в данной АИ немцы посчитали бессмысленным пусканием денег на ветер).

Доктрина на самом деле почти безальтернативная и очень простая. Союз должен безусловно господствовать на Балтике, Чёрном и Каспийском морях. Столь же безусловно на Белом море и, по возможности, на других морях, омывающих Россию с севера.

Причём, по дефициту перворанговых кораблей, упор делали на морскую ударную авиацию и ударные корабли малых классов. И на минные силы, само собой. А так как авиация в то время не была ни всепогодной, ни суперэффективной, именно минно-торпедным силам было уделено особое внимание.

Поскольку любые операции надводных кораблей в открытых морях и в океане по обоюдному согласию признавались неоправданно рискованными, в силу подавляющего превосходства основных потенциальных противников, доктрина сводилась к следующему:

На океанских коммуникациях (угадайте чьих!) действовать будут исключительно крупные, с большим запасом автономности, субмарины. Вооружённые не только торпедами, но и минами.

«Свои» внутренние моря должны «кишеть» небольшими «позиционными» подводными лодками и вёрткими миноносцами, обученными выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время.

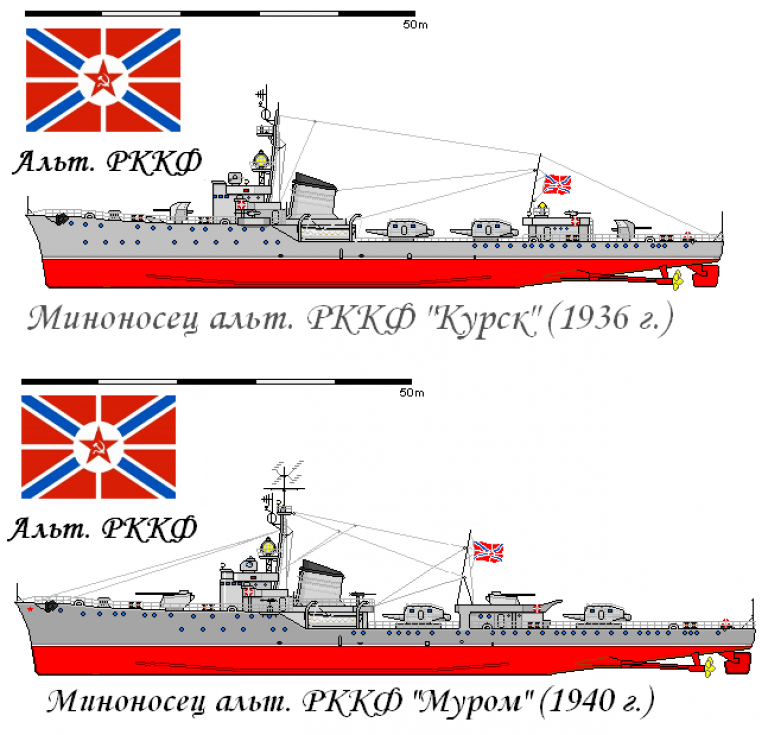

Миноносцы «Курск» и «Муром»

Такие классы, как лидеры и большие эсминцы, были признаны излишними – их избыточно большая (для внутренних морей!) дальность хода – параметр не востребованный, а вооружение против многочисленных перворанговых кораблей противника – недостаточно. Обычные эсминцы также особого воодушевления не вызывали – при относительно большой стоимости они слишком велики, чтоб рассчитывать уцелеть под огнём современной скорострельной артиллерии кораблей противника. Тяжёлые крейсера, хоть и очень привлекательны по своей универсальности, но пока тоже не рассматривались в силу неприемлемой стоимости и, соответственно, невозможности строить их большими сериями. А штучные ТКР погоды не сделают. К тому же Вашингтонские (скорее Лондонские) ограничения делали их кораблями плохо сбалансированными.

Поэтому, для того чтоб обеспечивать выходы в океаны больших субмарин и осуществлять прикрытие развёртывания малотоннажных миноносцев, решено было начать со строительства относительно дешёвых лёгких крейсеров водоизмещением до 6 тыс. т – чрезвычайно скоростных и не обременённых ни чрезмерным вооружением, ни серьёзной бронезащитой, поскольку действовать им предстояло недалеко от мест базирования и в лучшем случае против тех же, случайно оказавшихся на пути соединений миноносцев, эсминцев, лидеров и различных патрульных кораблей и судов противника. Борьба с кораблями более тяжёлых классов в перечень задач не входила – за исключением случаев, когда обстоятельства благоприятствуют массированным атакам миноносцев, а тактическая ситуация прямо требует, чтоб лёгкие крейсера возглавляли те атаки. Именно это обстоятельство потребовало довольно специфического размещения главного калибра.

На те же сверхлёгкие крейсера возлагалась обязанность артиллерийской поддержки приморских флангов сухопутных войск, и им же предстояло осуществлять набеги на побережья и вести крейсерскую войну против относительно слабых флотов таких приморских государств, как Турция, Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Румыния, Болгария и т. д. – редко проводящих самостоятельную внешнюю политику и вполне могущих оказаться противниками.

К реализации программы подошли аккуратно, вполне в рамках разумного – тем более что ни общие финансовые ограничения, ни Версальские (относительно Германии), никуда не девались.

Субмарины разрабатывали общими усилиями российских и немецких специалистов в Ленинграде, и строили сугубо в РСФСР – причём на российских предприятиях, тщательно модернизированных немцами, при широком участии немецких рабочих и инженеров, с весьма значительной частью комплектующих, поступающих также из социалистической Германии.

Чего не хватало, докупали у тех, кто готов был продавать – не шибко дорого и без предварительных политических условий. Прежде всего у итальянцев. Это касалось как механизмов СУ, так и отдельных систем вооружений – тем более что по тем же торпедам сотрудничество России и Италии имеет уже довольно многолетнюю историю.

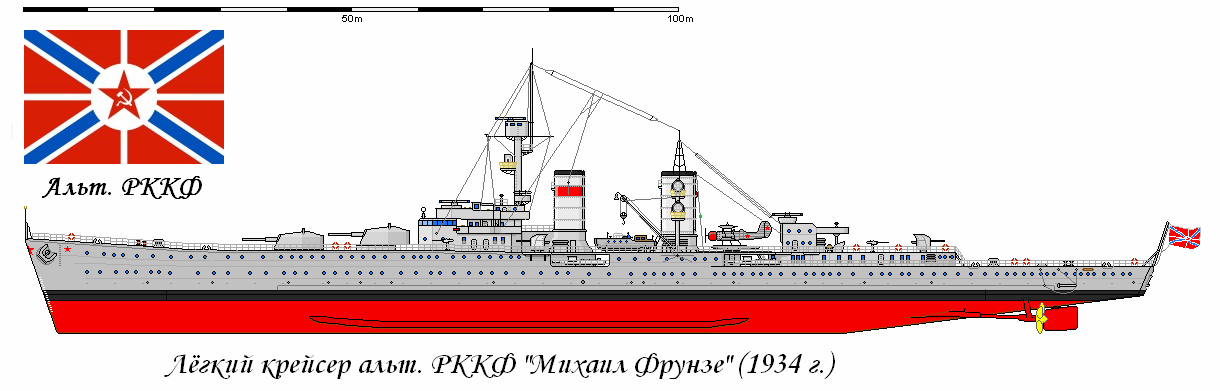

Лёгкий крейсер «Михаил Фрунзе»

Ну и вот он, собственно первый лёгкий крейсер совместной германо-российской разработки с докупленными у Италии недоступными пока для производства в РСФСР и ГФССР компонентами.

Лёгкий крейсер «Михаил Фрунзе» типа «Товарищ» («Genosse-А») первой серии (А). В 1928-35 г.г. построено 12 единиц на верфях ГФССР и РСФСР соответственно по 6 крейсеров на каждую из стран (Российская Федерация пока больше себе позволить не могла, а Германии разрешалось иметь в строю именно только 6 крейсеров).

Достроенный ранее в Германии «Эмден», как не вполне укладывающийся в новую концепцию и к тому же «сверхлимитный», по завершении строительства первой шестёрки «товарищей» был «уступлен» Германией РККФ и включён в состав РККФ в качестве учебного, на котором проходили обучение курсанты из обеих стран союза. Это позволило отправить в металлолом последний анахронизм старого русского флота – крейсер «Кагул» (тип «Богатырь»), использовавшийся в качестве учебного.

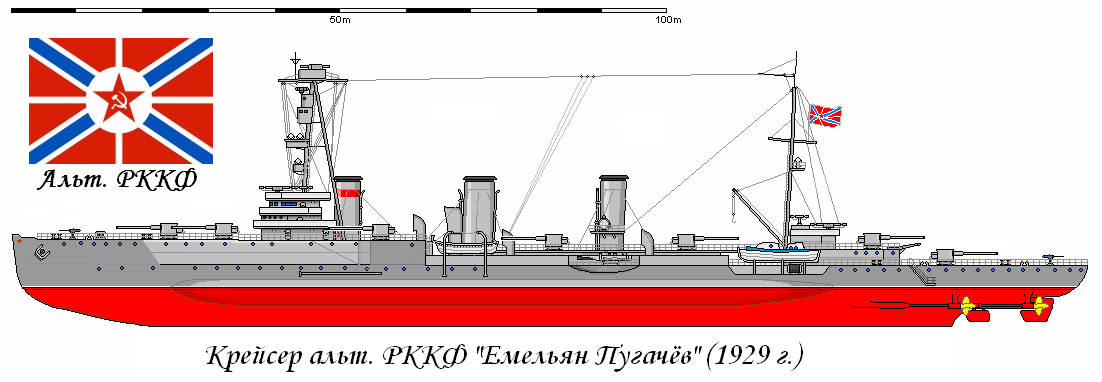

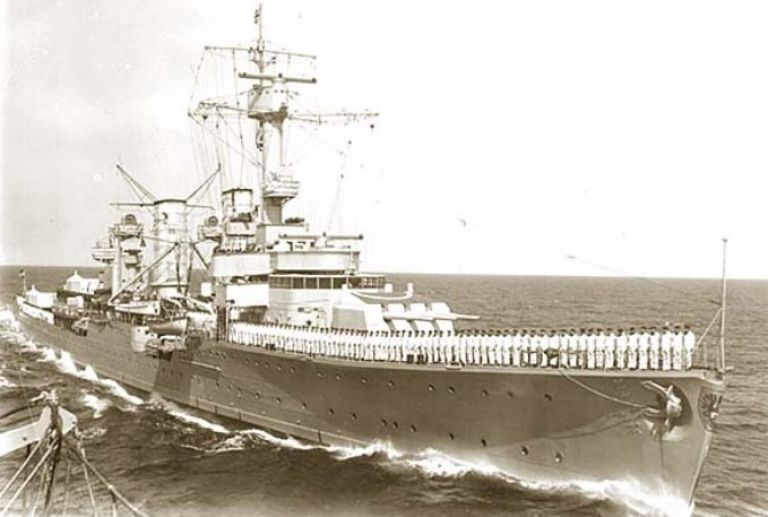

Модернизация крейсеров типа «Светлана»

Свои «Светланы» РСФСР достраивала в качестве вооружённых аж восемью палубными 203-мм пушками (7 орудий в бортовом залпе!) неторопливых тяжёлых морских канонерок, дооснащённых бортовыми булями для улучшения остойчивости, ПТЗ и уменьшения осадки. Главным их предназначением была поддержка сухопутных войск в приморских районах. Официально при этом они по-прежнему классифицировались как крейсера.

Крейсер «Емельян Пугачёв»

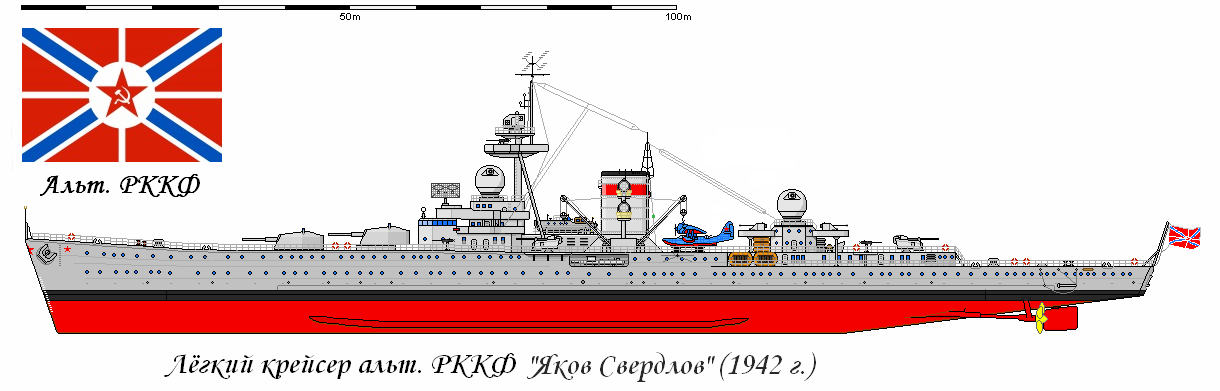

Внизу «товарищ» последней серии («D»). В 1938–1942 г.г. построено 24 единицы (по 12 на страну).

Лёгкий крейсер «Яков Свердлов»

Крейсера типа «Товарищ»

Крейсера типа «Товарищ» имеют водоизмещение (в сериях от А до Д) соответственно от 5,9 до 6,8 тыс. т. Скорость от 40,5 до 37 узлов. Дальность до 3 тыс. миль. Бронезащита на всех «товарищах» стандартная: включённые в силовой набор корпуса локальные цитадели вокруг погреба главного калибра (в носу) и СУ (в средней части), с бронёй толщиной 50 мм. Пояс сугубо противоосколочный – 25 мм, простирался от барбета первой башни ГК до рулевой машины. Броневая палуба одна – те же 25 мм.

Бронирование башен ГК – 75 мм лобовая бронедеталь и 25 мм прочее бронирование. Боевая рубка – 75 мм.

Вооружение:

У серии «А»: ГК — 2×3 – 150/60 мм. УК – 3×2 – 100/47 мм. ЗК – 4х1 – 40/39 мм. 4х2 – 533 ТА (с двойным комплектом торпед), 1 гидросамолёт (на немецких кораблях не было из-за запрета согласно Версальского договора), до 50 морских мин, до 100 ГБ.

У серии «Д»: ГК – 2×3 – 150/60 мм. УК – 3×2 – 105/65 мм. ЗК – 4×1 – 37/67 мм. и 6×1 – 20/65. 2×3 – 533 ТА (без запасных торпед), 1 гидросамолёт, до 50 морских мин, до 100 ГБ.

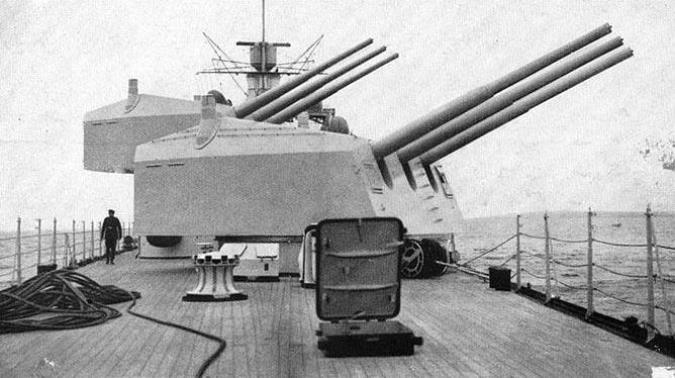

На крейсерах серии «А» – германские трёхорудийные башни ГК с германскими же 150-мм пушками:

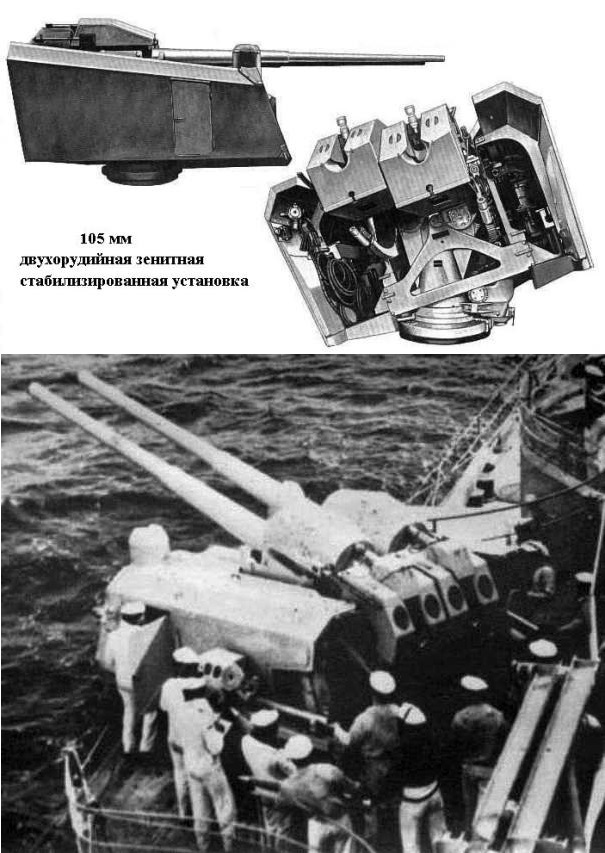

Лицензионные итальянские двухорудийные 100-мм установки УК Минизини:

Отечественные, но практически аналогичные итальянским АП «Виккерс-Терни» 40-мм АП:

Германские двухтрубные быстроперезаряжаемые 533-мм ТА, германо-российский гидросамолёт-разведчик-корректировщик разработки КБ Григоровича при участии компании «Хейнкель».

На крейсерах серии «Д» – тот же ГК, но угол возвышения орудий увеличен. УК в виде германских спаренных 105 мм орудий SKC/33 в стабилизированных установках LC/31.

37-мм АП совместной германо-российской разработки. ТА – трёхтрубные, перезаряжаемые только в базе.

Гидросамолёты с середины 30-х на наших крейсерах стояли только отечественные. После снятия ограничений для германского флота по корабельной авиации (как и по военной авиации вообще) на немецких крейсерах начали устанавливать новые самолёты и катапульты разработки компании «Хейнкель».

На российских крейсерах, после серии экспериментов, от катапульт отказались. Во-первых, на столь небольшом по размерам крейсере возможно было базирование не более двух гидропланов, причём один в полуразобранном виде – что в общем-то лишало смысла постоянное наличие громоздкой катапульты. Во вторых, и сама катапульта и второй гидроплан со всей необходимой им инфраструктурой, загромождали и перегружали небольшой корабль. И в третьих, крейсера предполагалось использовать в основном в пределах досягаемости собственной береговой авиации, имевшей несравнимо лучшие ТТХ по сравнению с бортовыми гидропланами.

СУО на крейсерах серии «Д» состояла из отечественного КДП3-6 главного калибра и двух немецких SL-8 – стабилизированных, т. н. «качающихся горшков» директоров управления универсальным и зенитным калибрами. Все крейсера серии «Д» так же оснащались двумя РЛС (обнаружения надводных и воздушных целей) совместной германо-российской разработки.

Вторая Русско-Японская война

В реальных боевых действиях новая стратегия проявила себя только однажды – во время Второй русско-японской войны на Дальнем Востоке.

Началось всё, как и в РИ, с масштабной японской агрессии против Китая. Потом были события у озера Хасан.

Учитывая эту угрозу, ГШ РККА РСФСР перевёл на Дальний Восток все 4 находящиеся в строю «Светланы» и 8 «Товарищей». При каждом крейсере имелся целый дивизион миноносцев общим количеством до 50 единиц. Два однотипных крейсера и до 10 миноносцев составляли отдельную дивизию. Хотя, безусловно, главной ударной силой были субмарины (16 больших и 48 малых) и морская авиация Тихоокеанского флота (более 400 самолётов основных классов).

Конечно, по сравнению с флотом Японии все эти силы не выглядели значительными. Но и главные боевые действия разворачивались отнюдь не на море.

После разгрома японцев уже в Монголии, РККА немедленно перенесла направление главного удара на Маньчжоу-Го и, проведя блестящую операцию, добилась почти полного освобождения Китая и перенесла боевые действия на Корейский полуостров, где японцы сумели создать хорошую долговременную оборону – благо морские коммуникации позволяли им осуществлять массированные переброски войск и их снабжение.

Не желая нести лишние потери, РККА сделала ставку на массированную войну в воздухе. Огромный воздушный флот РСФСР почти в полном составе перебазировался на Дальний Восток, в Китай и Приморье. И хотя существенно усиленная матчастью и личным составом с других флотов авиация ТОФа практически уничтожила находящуюся в зоне досягаемости японскую авиацию (за исключением палубной, терять которую адмиралы категорически не хотели), ВВС РККА немедленно приступили к массированным бомбовым ударам по позициям японцев в Корее, по их базам на Курилах и даже по собственно метрополии – благо истребители и бомбардировщики российско-германской разработки ТТХ имели намного круче японских. На долю авиации ТОФа теперь осталась лишь работа по кораблям и судам Японии, рисковавшим слишком приблизиться к берегам РСФСР или Корейского полуострова. И тут им большую помощь оказали «ударные дивизии». Несколько успешных атак на корабли-разведчики, промысловые суда, отдельные транспорты снабжения и небольшие корабли их охранения заставили японцев начать перевозки большими, хорошо охраняемыми конвоями, которые уже в свою очередь, массированно атаковали самолёты бомбардировщики-торпедоносцы и субмарины.

Когда уже почти надорвавшаяся логистика КА угрожала со дня на день сказать «стоп, нужна передышка» (всё-таки исправно снабжать большую армию на ДВ ей оказалось не по силам, а заранее сделанные, казалось, очень большие запасы удивительно быстро подходили к концу), КА одним коротким ударом прорвала расшатанную ковровыми бомбардировками оборону японцев в Корее и вышла на оперативный простор, угрожая сбросить остатки разбитой японской армии в море. Немцам также не терпелось проверить свою армию, авиацию и флот в новом деле и, очень своевременно подключившись к разгрому Японии, вернуть потерянный Циндао. Но, увы. Логистика не могла протолкнуть на ДВ в должном количестве и предметы первой необходимости для уже сражающихся частей РККА. Куда там ещё перебрасывать и немецкий «добровольческий» корпус! Тем не менее, ГШ РККА с удовольствием рассматривал этих очень дисциплинированных «добровольцев» в качестве козырного резерва. Дожать японцев рассчитывали наличными силами – благо их регулярные сухопутные силы были практически уже выбиты.

Но тут, как обычно не вовремя, вмешалась политика, в т. ч. в лице крайне заинтересованных персонажей со стороны. Как и во время первой Р-Я войны, «международная общественность» кинулась «спасать мир» от возможной победы русских.

Мирные переговоры вышли очень тяжёлыми. В конце концов, собственно метрополии Японской Империи РСФСР угрожать пока всерьёз не могла – мощного флота нет, а несколько ночных демонстрационных авианалётов групп бомбардировщиков ДБА не в счёт.

Поэтому ни о капитуляции Японии, ни о полной победе на материке и диктате своих условий, РККА даже мечтать не могла. Тем не менее, в обмен на откат РККА в рамки придуманных, кстати, самими японцами границ Маньчжоу-Го и безусловное признание за ними Кореи (материковый Китай сохранял свою независимость, правда, удовлетворив все экономические требования японцев), Япония отказывалась от дальнейшей экспансии на север и возвращала РСФСР оккупированную в ходе первой РЯ войны южную половину Сахалина.

РККФ потерял в этой войне два «товарища» в ударных операциях и две «Светланы», отражая попытку высадки отвлекающего десанта японцев под Владивостоком, но приобрёл бесценный опыт организации и проведения серьёзных морских операций против чертовски сильного противника. А то, что он не успокоится, было ясно – Маньчжоу-Го японцы потеряли, против наших сухопутных войск у них оказалась «кишка тонка», однако острая экономическая необходимость и давно не утолённая жажда «расширения влияния» неизбежно потребует «броска на юг». Благо – там их главными противниками будем не мы…