Интересная статья из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

С Алеутской операцией, одним из следствий которой стал тот захваченный «Зеро», что мы недавно обсуждали, связан ещё один крайне живучий Мидуэйский миф. В его живучести легко убедиться, почитав статьи к недавней годовщине сражения. Но должен сразу предупредить, что если предыдущие мои тексты были адресованы всем, кто в какой-либо степени интересуется Тихоокеанской войной, то для понимания того, о чём пойдёт речь ниже, желательно иметь хотя бы общие представления о ходе сражения при Мидуэе. Как минимум, на уровне популярных работ – иначе, боюсь, вам будет непонятно, скучно и неинтересно. Словом, я предупредил, а кто не спрятался – я не виноват.

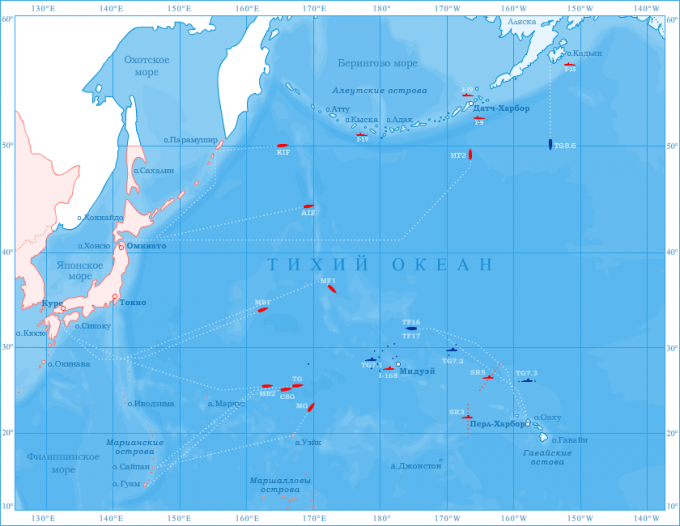

25-28 мая 1942 г. (здесь и далее время и даты приводятся по часовому поясу Мидуэя, Гринвич −12) четырнадцать оперативных соединений Японского Императорского флота покинули рейды и якорные стоянки военно-морских баз, разбросанных от Оминато в северной части острова Хонсю, до атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. В течении этих четырёх дней в море вышло 11 линкоров, 4 эскадренных и 4 лёгких авианосца, 13 тяжёлых и 9 лёгких крейсеров, 67 эсминцев, десятки тральщиков, транспортов и танкеров – всего 170 кораблей и судов. Кроме того, была задействована 21 подводная лодка, часть из которых вышли к своим целям заранее. Бóльшая часть этих сил была задействована в «Операции MI» и направлялась на запад, к крохотному атоллу Мидуэй, но цели пяти из этих четырнадцати соединений находились почти в трёх тысячах километров севернее, на Алеутских островах, три из которых – Адак, Атту и Кыска – предстояло захватить в ходе «Операции AL».

Соединения, участвовавшие в сражении при Мидуэе и Алеутах, расположение на начало операции – 00.00 3 июня 1942 г. Самолёты в ангарах авианосцев Второго мобильного соединения (MF2 на схеме) уже готовят к вылету, они появятся над Датч-Харбором через 3 часа 45 минут.

Японский Императорский флот, Алеутское направление: KIF – Соединение вторжения на о. Кыска, AIF – Главные силы и Соединение вторжения на о-ва Адак и Атту, MF2 – Второе мобильное соединение, I-9/19 – 1-я эскадра подлодок (ещё две лодки находятся восточней).

Тихоокеанский флот США, Алеутское направление: TG 8.6 – Оператативная группа 8.6 (Главные силы 8-го Оперативного соединения).

I. ПРИВЫЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Что касается общего плана этих операций, то чаще всего его описывают примерно следующим образом:

«Атака на Мидуэй должна была вынудить американцев к использованию своих авианосцев для защиты этого острова. И тут японские морские силы должны были обрушить на противника свои превосходящие силы и окончательно решить вопрос о том, кто сильнее на Тихом Океане. […] Японцы делали ставку на внезапность своего нападения. Они предполагали, что, когда американцы получат сообщение о нападении на Алеутские острова, их флот направится на север. В это время японцы нанесут удар по Мидуэю, высадят там десант и захватят остров. А боевые корабли японских ВМФ перехватят и уничтожат американский флот в море. […] 3 июня японцы начали отвлекающую атаку на Алеутские острова.»

«Сражение у атолла Мидуэй. 1942 год», русский вебсайт игры «World of Warplanes»

Я привёл именно эту цитату вовсе не из желания поиздеваться над автором, написавшим несколько дней назад эту статью для раздела «История» на сайте очередной онлайн-игры от Wargaming.net – он всего лишь максимально упрощённо изложил то, что все мы читали в издававшихся на русском языке классических работах на эту тему (здесь и далее выделения в цитатах мои):

«Нападением на Алеутские острова Объединенный флот прежде всего намеревался отвлечь внимание противника от направления главного удара (о. Мидуэй). Поэтому удар в северном районе наносился первым. 3 июня 2-е ударное авианосное соединение контр-адмирала Какута […] должно было произвести налет на Датч-Харбор – главный опорный пункт противника на Алеутских островах.»

M. Fuchida, M. Okumiya “Midway”, 1955. – М. Футида, М. Окумия «Сражение у атолла Мидуэй», 1958.

«Весь план строился вокруг так называемого дня N, назначенного для высадки десанта на Мидуэй. В день N−3 (день N минус три дня) адмирал Хосогая должен был начать представление атакой на Алеутские острова, отвлекая внимание противника от направления главного удара.»

John W. Lord, “Incredible Victory”, 1967. – Джон У. Лорд, «Невероятная победа», 1996

«Ямамото упрямо стоял на своей давнишней точке зрения: Япония проиграет затяжную войну. Единственная ее надежда заключается в генеральном сражении в течение первых 6 месяцев. Если будет уничтожен американский Тихоокеанский флот, это может привести к переговорам о мире. Но это мнение почти никто не разделял. Операция против Мидуэя (операция MI) была наконец утверждена 5 апреля. Она включала набег на Датч-Харбор и оккупацию Киски и Атту в группе Алеутских островов (операция AL) в качестве отвлекающего маневра..»

Paul S. Dull, “A Battle History of the Imperial Japanese Navy”, 1978. – П. С. Далл, «Боевой путь императорского флота», 1997

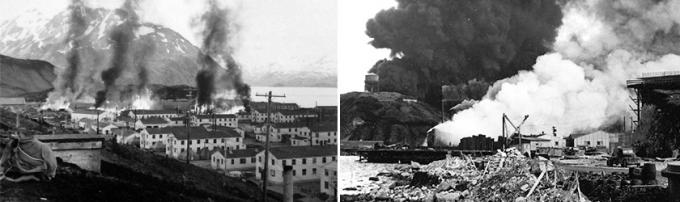

Последствия японских авиарейдов на Датч-Харбор 3 и 4 июня 1942 г.

II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЕРСИИ

Что любопытно в этой истории, так это то, что сами японцы долгое время, похоже, и не подозревали об «отвлекающем» характере «Операции AL». В приказе № 94 от 5 мая 1942 г. Генштаб Императорского флота определял её цели следующим образом:

«Задачей данной операции являются захват или уничтожение стратегических пунктов в западной части Алеутских островов с целью контроля за передвижениями вражеских флота и авиации в данном районе».

Задачи собственно авиарейда на Датч-Харбор уточнялись уже командованием Северными силами флота в приказе № 24 от 20 мая 1942 г.:

«Второе Мобильное соединение, в составе […] предпринимает авиарейды на Датч-Харбор, Адак и Кыску с целью уничтожения сил вражеского флота во время первой фазы операции».

Генштаб Императорской армии, выделявший пехотные и инженерно-строительные подразделения для десантных операций на Алеутском направлении, также, похоже, ничего не знал об отвлекающем характере этой операции: по крайней мере, в приказе № 628 от 5 мая 1942 г., определяющем цели и задачи выделенного ими контингента, говорилось лишь:

«Императорским Генеральным штабом планируется захват западной части Алеутского архипелага. Северное соединение во взаимодействии с силами флота выполняет захват островов Адак, Кыска и Атту.»

А в рапорте ГК Первого воздушного флота вице-адмирала Нагумо, от действий которого собственно и должна была «отвлекать» Алеутская операция, о событиях 3 июня 1942 г. на северном направлении не упоминается вообще.

В составленном уже после войны аналитическом обзоре этой операции Императорского флота (написанном офицерами японского Генштаба в ряду других подобных работ, так называемых «Японских монографий») тактические и стратегические задачи «Операции AL» были просуммированы следующим образом:

«Японское вторжение на Алеуты задумывалось как фланговая операция для прикрытия наших сил в районе Мидуэя от возможной атаки с северного направления. […] В случае оккупации японскими силами западной части Алеутских островов, базы для последующих авиаударов могли быть выдвинуты ближе к уязвимым целям. В то же время, воздушное патрулирование в восточном направлении, в сочетании с морским патрулированием Сил восточно-тихоокеанского прикрытия, обеспечили бы Японии прекрасную защиту. Таким образом передвижения вражеских сил оказались бы под контролем. Это давало возможность предотвратить потенциальное вторжение с северного направления, а также, впоследствии прервать сообщение между США и Россией.»

“Japanese Monograph No. 88: Aleutian Naval Operations, March 1942 – February 1943”, 1950.

Что ещё более любопытно, так это то, что командование Тихоокеанского флота США, знавшее, благодаря радиоразведке, планы японцев, тоже, похоже, совершенно не подозревало об «отвлекающем» характере Алеутской операции. Ни в оперативных планах, определявших цели и задачи на Алеутском и Мидуэйском направлениях (Оперативные планы ГК ТФ США № 28-42 и № 29-42, соответственно), ни в написанных по результатам сражений рапортах ГК ТФ США и Ком. с-зап. морского пограничного района, нет никаких упомнинаний о том, что эта операция воспринималась как отвлекающая. Скорее наоборот, к мерам по противодействию японцам на Алеутском направлении отнеслись со всей возможной серьёзностью:

«Одновременно с этим было создано новое, 8-е Оперативное соединение, в которое вошли все имевшиеся в наличии крейсеры (пять) и все имевшиеся эсминцы (четыре). Соединение было направлено в воды Аляски, чтобы оказать содействие силам Морского пограничного района, находившимся в данном районе.»

Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet, “Battle of Midway”, 28 June 1942.

Однако уже весной 1943 г., когда Разведуправление флота США опубликовало в серии "Ход боевых действий" первый анализ сражения при Мидуэе, события на Алеутском направлении характеризовались там следующим образом:

«Кроме того, нападение на наши базы на Алеутских островах представляется логичной для японцев параллельной операцией. Для противодействия данной угрозе Аляске, все имевшиеся свободные корабли – пять крейсеров и четыре эсминца – были направлены для поддержки наших сил в районе Аляски. […] Атака на Датч-Харбор, Форт Гленн и Форт Мирз на Алеутах состоялась 3 июня. Её можно интерпретировать как отвлекающие действия перед нападением на Мидуэй, но более вероятно, что это было операцией обеспечения захвата островов Кыска и Атту.»

Navy Department, Office of Naval Intelligence, “Combat Narratives: Battle of Midway; June 3-6, 1942”, 13 March 1943.

Иными словами, по результатам первичного анализа сражения у американцев появились первые сомнения по поводу целей этой операции. Хотя, на тот момент, отвлекающий характер нападения на Алеуты всё ещё представлялся хоть и возможным, но маловероятным. Главным и единственным доводом в пользу этой версии служило то, что авиаудар по Датч-Харбору и авиабазам на острове Уналашка был нанесён на сутки раньше, чем по Мидуэю. Ситуация серьёзно изменилась после капитуляции Японии, когда в распоряжении американцев оказались такие источники информации, как захваченные японские документы (те, что японцы не успели уничтожить), а также допросы японских морских офицеров и адмиралов. (Далее приведены фрагменты допросов, имеющие отношение к интерсующим нас событиям, указаны звания на момент допроса и должности, занимаемые этими офицерами во время сражения при Мидуэе и Алеутах):

Вице-адмирал С. Фукудоме (начальник первого отдела Генштаба Императорского флота)

Вопрос: Для начала, какими наиболее удалёнными фиксированными позициями было ограничено [в предвоенном планировании] наступление на севере?

Ответ: На севере – Алеутские острова, включая Атту и Кыска, что касается Датч-Харбора, то, думаю, это было оставлено на усмотрение флота. На юге изначально был определён Рабаул, а Соломоновы острова и Мидуэй были добавлены поздней.

Вопрос: Мы можем это называть первой утверждённой линией – Атту и Кыска (возможно Датч-Харбор), Уэйк, Рабаул и так далее на западе? Мы можем определить это как первую линию?

Ответ: Да, включите ещё в эту линию острова Гильберта. Это была первая линия оккупации, но она не ограничивала действия флота.

Вопрос: Таким образом продвижение на западные Алеуты в июне 1942 г. в действительности было завершением первоначального плана, пусть и слегка запоздалым?

Ответ: Здесь я должен сделать поправку, включение Кыски и Атту в первоначальный план лишь обсуждалось, но не было утверждено. Они были добавлены тогда же, когда было решено включить в эту линию Мидуэй.

Капитан 1-го ранга Я. Ватанабе (нач. артиллерийского отдела штаба Объединённого флота).

Вопрос: Как вы планировали использовать Мидуэй после его захвата?

Ответ: Мы планировали использовать его в качестве базы для дальних разведывательных самолётов и подводных лодок. Нападение на Алеутские острова было частью того же плана. Планировались только авиарейды, но мы также планировали захватить Кыску несколько поздней.

Вопрос: Вы планировали использовать Кыску и Датч-Харбор для дальнейшего продвижения в направлении США?

Ответ: Нет, это слишком. Только защита Японии от авиарейдов.

Капитан 1-го ранга Т. Ито (зам. начальника штаба Пятого флота по авиации).

Основной задачей Алеутской операции была оккупация о. Адак в качестве северной базы для патрульных самолётов, которые, во взаимодействии с базирующимися на Мидуэй, могли бы контролировать подступы к Японии через северную часть Тихого океана.

Капитан 1-го ранга Т. Амаги (зам. командира авианосца «Кага» по авиации).

Вопрос: В чём была цель атаки на Алеутские острова?

Ответ: Это был отвлекающий манёвр.

Капитан 2-го ранга М. Окумия (зам. начальника штаба Второго мобильного соединения по авиации)

Задачей Второго Мобильного соединения была атака кораблей, самолётов и наземных сооружений в Датч-Харборе в качестве отвлекающего от Мидуэя манёвра, затем поддержка десантных операций на западных Алеутах.

В результате сложилась парадоксальная ситуация: несмотря на то, что версия об «отвлекающем ударе» высказывалась лишь офицерами, не имевшими никакого отношения к планированию операций (в то время как офицеры и адмиралы, служившие в Генштабе, штабе Объединённого флота и штабе Пятого флота, называют совсем другие цели), именно эта версия в конце концов была принята в качестве основной, а уже в первом серьёзном послевоенном исследовании Р. У. Бэйтса (начальника Отдела исследований и анализа Военно-морского колледжа США) «Сражение при Мидуэе, включая Алеутскую фазу, 3 июня − 14 июня 1942 г. Стратегический и тактический анализ», вышедшем в 1948 г., – становится вообще единственной. Поскольку именно эта работа стала основной базой для практически всех последующих исследований сражения при Мидуэе, то становится понятным, каким образом «отвлекающий удар на Алеутах» превратился в общепризнанный факт.

Лёгкий авианосец «Рюдзё», флагман Второго мобильного соединения, атаковавшего Датч-Харбор.

III. СОМНЕНИЯ

Однако, ставшая на долгое время канонической схема с «отвлекающей Алеутской операцией» вызывала ряд вопросов:

1. Целесообразность

Основной целью Мидуэской операции был не сам захват этого атолла (насчёт которого у японцев были очень серьёзные сомнения в своей способности его впоследствии удержать – прежде всего из-за проблем со снабжением столь отдалённого форпоста), а вовлечение и уничтожение в генеральном сражении оставшихся сил Тихоокеанского флота США, прежде всего, авианосцев и линкоров. В этой ситуации какая-либо «отвлекающая операция» выглядит крайне нелогичной, так как она прямо противоречит основной цели. Зачем «отвлекать внимание противника от направления главного удара», если требуется, наоборот, привлечь к нему максимум внимания с тем, чтобы вызвать ответную реакцию противника в виде выдвижения максимально возможного количества американских кораблей в подготовленную для них ловушку?

2. Недостаточное время на реакцию

Не будем забывать, что речь идёт о Тихом океане с его огромными расстояниями. Для лучшего понимания стóит вспомнить, что расстояние от Пёрл-Харбора до Мидуэя составляет 1134 мили [2100 км], а от Пёрл-Харбора до Датч-Харбора 2627 миль [4864 км], и это по кратчайшим маршрутам (по дуге большого круга). То есть переброска туда кораблей заняла бы, как минимум, 75,6 и 175 часов соответственно (экономическим ходом в 15 узлов [28 км/ч]). При этом японские самолёты появились над Датч-Харбором 3 июня 1942 г. в 03.45, а над Мидуэем – 4 июня в 06.35. Таким образом, американскому командованию оставлялось менее 27 часов на реакцию. Как нетрудно посчитать, даже в идеальном случае мгновенной реакции и мгновенного выхода кораблей в море, отправленное к Датч-Харбору соединение успело бы пройти от силы 400 миль [740 км] в северном направлении, и к тому моменту, как было бы получено сообщение об атаке уже Мидуэя, оно находилось бы примерно на широте Мидуэя и где-то в 900 милях [1668 км] восточней атолла. В реальности же этого времени в лучшем случае хватило бы на авральную подготовку к походу имевшихся в Пёрл-Харборе кораблей. Это прекрасно понимали и в штабе Объединённого флота, поэтому появление в районе Мидуэя американского соединения ожидалось не ранее 7 июня, то есть на четвёртый день после начала операции и на следующий день после захвата собственно атолла, и именно к этой дате все японские соединения должны были занять исходные позиции для морского сражения.

3. Состав сил

Строго говоря, данный пункт не имеет отношения к основной идее канонической версии, однако некоторые авторы (в частности П. С. Далл) называют отвлекающей операцией не только авиарейд на Датч-Харбор 3 июня 1942 г., но и всю Алеутскую операцию, включая захват островов Атту и Кыска. Здесь стóит вспомнить, что в состав остальных четырёх соединений Пятого флота вице-адмирала Мосиро Хосогая входили ещё 1 тяжёлый, 3 лёгких и 2 вспомогательных крейсера, 10 эсминцев, 1 гидроавиатранспорт (8 E13A1 на борту), 3 тральщика, 1 минный заградитель, 6 подлодок, 2 танкера и 6 транспортов, перевозивших 550 морских десантников, 1143 пехотинца и 700 человек стройбата со строительными материалами и оборудованием. Присутствие гидроавиатранспорта и инженерно-строительных частей однозначно говорит о том, что эти высадки (за исключением высадки на о. Адак) изначально планировались не как рейды – высадились, зачистили, ушли – а предполагали удержание этих островов достаточно продолжительное время. С обустройством там укреплений, а также баз гидроавиации и подлодок. По первоначальным планам эти острова собирались удерживать как минимум до зимы, но по факту японский гарнизон на острове Атту был уничтожен американским десантом лишь в мае следующего 1943 г., а гарнизон острова Кыска был эвакуирован лишь в конце июля, более чем через год после высадки.

1. Остатки японской базы подводных лодок-малюток на о. Кыска. 2. Остатки японской базы гидроавиации на о. Атту

Эти и ряд других соображений приводили к мысли, что «Операция AL» всё же была именно тем, чем она представлялась непосредственно в ходе событий и сразу после них – самостоятельной операцией по захвату двух островков в западной части Алеутского архипелага, проводившейся параллельно с «Операцией MI» по захвату атолла Мидуэй (и, как показывают многие свидетельства, Алеутское направление даже не входило в исходный план адмирала Ямамото, а было добавлено во время обсуждений будущей операции в Генштабе Императорского флота). Соответственно, рейд палубной авиации на Датч-Харбор утром 3 июня 1942 г. проводился исключительно в целях обеспечения этой высадки и не имел прямого отношения к Мидуэйской операции. Однако, всё ещё оставался главный вопрос: почему в таком случае эта параллельная операция была начата не синхронно, а на сутки раньше Мидуэйской?

IV. НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ

Ответ на этот вопрос был впервые опубликован в 1971 г. в 43-м томе издававшейся Национальным институтом военных исследований при Министерстве обороны Японии серии «Сенси Сосё» («Военная история»), посвящённом сражению при Мидуэе. Хотя, намёки на него встречались и в давно известных японских документах, в частности, в уже упоминавшихся «Японских монографиях». Однако, американской (и вообще западной) историографией этот факт был замечен и оценён только спустя тридцать лет, уже в начале этого века (по-видимому, известным американским исследователем Тихоокеанской войны Дж. Лундстромом) и впервые опубликован на английском языке лишь в 2005 г., в книге Дж. Паршалла и Э. Талли «Разбитый меч». Этот ответ оказался очень простым, хоть и несколько неожиданным: Алеутская операция началась на сутки раньше лишь потому, что на сутки задержалось начало Мидуэйской операции.

По первоначальному плану оба первых удара палубной авиации – как по Датч-Харбору, так и по Мидуэю – должны были наноситься в один и тот же «День N−3», ранним утром 3 июня 1942 г. с разницей в два-три часа, максимум (Алеутские острова находятся значительно северней и рассвет наступает там раньше). Но за несколько дней до начала развёртывания выяснилось, что Первое Мобильное соединение вице-адмирала Тюити Нагумо не сможет выйти в море в назначенный день из-за задержек со снабжением и подготовкой его авианосцев к походу. Командиры некоторых других соединений также просили об отсрочке. Однако, общий план двух параллельных операций был слишком сложен, в нём было задействовано слишком много соединений, выдвигавшихся каждое своим маршрутом и по своему графику, чтобы его можно было оперативно скорректировать. К тому же, план был жёстко привязан к «Дню N» (который в свою очередь был привязан к фазе Луны и уровню прилива в районе Мидуэя), поэтому в плане был изменён лишь один пункт: даты выхода в море Первого Мобильного соединения – и, соответственно, первого авиаудара по Мидуэю – смещались на сутки вперёд. Весь остальной график остался прежним.

Это создавало риск преждевременного обнаружения Соединения вторжения (что и случилось в реальности с Транспортной и Тральной группами) и потери если не стратегической, то тактической внезапности (хотя в реальности это не имело особого значения, так как американцы благодаря радиоразведке и так знали японские планы). Кроме того, у вице-адмирала Тюити Нагумо теперь было лишь два дня на подавление обороны Мидуэя с воздуха (вместо трёх по первоначальному плану), что тоже повлияло впоследствии на принимаемые им решения. Однако, было уже поздно что-то менять, адмирал Исороку Ямамото и его штаб уже стали заложниками своего переусложнённого плана, который, вопреки известному афоризму генерал-фельдмаршала фон Мольтке, начал давать серьёзные сбои ещё задолго до столкновения с противником.

Судя по всему, послевоенных американских исследователей подвела некоторая переоценка японского командования: они приняли за коварный замысел то, что на самом деле было не более чем серьёзными ошибками в планировании и реализации.

Использованная литература и документы:

- Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet, “Operation Plan No. 28-42”, 21 May 1942.

- Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet, “Operation Plan No. 29-42”, 27 May 1942.

- Commander in Chief, U.S. Pacific Fleet, “Battle of Midway”, 28 June 1942.

- Commander-in-Chief First Air Fleet, “Detailed Battle Report No. 6”, 15 June 1942.

- Commander, Northwest Sea Frontier, “Bombing at Dutch Harbor; Report on.”, 17 July 1942.

- Navy Department, Office of Naval Intelligence, “Combat Narratives: Battle of Midway; June 3-6, 1942”, 13 March 1943.

- United States Strategic Bombing Survey, “Interrogations of Japanese Officials. Vol. I” 1946.

- Richard W. Bates, “The Battle of Midway Including the Aleutian Phase, June 3 to 14, 1942. Strategical and Tactical Analysis”, 1948.

- GHQ USAFFE, Military History Section, “Japanese Monograph No. 45: History of Imperial General Headquarters, Army Section”, 1959.

- GHQ USAFFE, Military History Section, “Japanese Monograph No. 88: Aleutian Naval Operations, March 1942 — February 1943”, 1950.

- GHQ USAFFE, Military History Section, “Japanese Monograph No. 93: Midway Operations, May — June 1942”, 1947.

- Jonathan B. Parshall, Anthony B. Tully “Shattered Sword: The Untold Story of the Battle of Midway”, 2005.

- М. Футида, М. Окумия «Сражение у атолла Мидуэй», 1958.

- Джон У. Лорд, «Невероятная победа», 1996.

- Пол. С. Далл, «Боевой путь императорского флота», 1997.

источник: http://midnike.livejournal.com/4848.html