М-11 «Шторм» как универсальный ракетный комплекс для советского ВМФ?

Значительной проблемой советского флота в годы ХВ был недостаток универсализации. Это особенно заметно в сравнении с основным оппонентом — американским. Специфика советского ОПК (где решения, что принимать на вооружение, пробивались конструкторско-промышленными лобби в ЦК КПСС, и «спускались сверху» военным), приводила к доминированию узкоспециализированных систем и компонентов, каждая из которых выполняла свою, строго определенную функцию. Например, пусковая установка ЗРК использовалась только и исключительно для пусков зенитных ракет, и больше ни для чего.

Для сравнения — в американском флоте, уже в 1960-ых зенитный комплекс RIM-2 «Терьер» «научили» стрелять также противолодочными ракетами RUR-5 ASROC, тем самым избавившись от необходимости иметь для ПЛУР отдельную пусковую. Контейнерная пусковая же самого ASROC, могла использоваться для пусков не только противолодочных ракет, но и ЗУР самообороны «Sea Sparrow» и противокорабельных ракет «Гарпун». Именно эта тенденция к универсализации и привела в итоге американский флот к революционной универсальной вертикальной пусковой установке Mk-41.

Можно ли было изменить положение? Что самое интересное — похоже, что да:

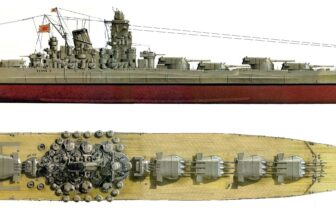

* ЗРК М-11 «Шторм» — был первым (и долгое время единственным) советским ЗРК, разработанным специально по заказу флота. Большая часть советских корабельных зенитных ракет была адаптациями наземных с целью «экономии», что, понятным образом, не лучшим образом сказывалось на их эффективности: наземный комплекс более ограничен весом, чем объемом, морской же — наоборот. «Шторм» в этом плане был приятным исключением и одним из лучших советских корабельных ЗРК вообще.

Длина ЗУР B-611, использовавшихся «Штормом», составляла 620 см, диаметр корпуса — 60 см, размах оперения — 140 см. Масса полностью снаряженной ракеты — 1844 кг. Запомним эти цифры, и зададимся вопросом: что еще можно потенциально запустить с пусковой «Шторма»?

* ПЛУР РПК-1 «Вихрь». Предназначался для обороны авианесущих крейсеров от подводных лодок, конструктивно являлся близким аналогом ранней версии американского ASROC, т.к. стрелял неуправляемыми баллистическими ракетами с ядерным глубинным зарядом. Разработка не-ядерной версии, вооруженной малогабаритной торпедой «Колибри» («Вихрь-М») не увенчалась успехом «по организационным причинам» (читай: из-за интриг конкурирующих КБ).

Длина ракеты «Вихря» составляет 600/650 см (данные расходятся), диаметр 54 см, масса — 1800 кг. Таким образом, потенциально мы можем с относительно небольшими доработками (главным образом в плане креплений ракеты к пусковой) засунуть ее в ячейку зарядного барабана от М-11 «Шторм» и подать на пусковую установку. Что самое привлекательное — ракета РПК-1 неуправляемая баллистическая, т.е. для ее применения все, что нам нужно — чтобы установка могла развернуться в нужном направлении и поднять балку на требуемый угол.

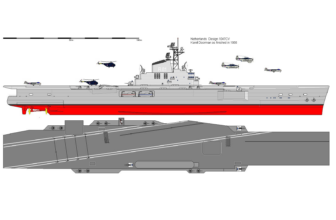

Обучение «Шторма» возможности запускать ПЛУР создает ряд интересных возможностей. Во-первых, можно выкинуть с авианесущих крейсеров проекта 1123 и 1143 отдельные пусковые установки, и просто заменить часть запаса ЗУР на ПЛУР. В боекомплект крейсера проекта 1123 входило 96 ЗУР, размещавшихся в двухъярусных барабанах (по 6 ракет на каждом ярусе), и 8 ПЛУР. Сократив число ЗУР до 88-90, можно разместить 8-6 ПЛУР в их барабанах, а освободившееся место и вес использовать для чего-нибудь более полезного.

* ОТРК «Точка» — казалось бы, чисто армейский проект, к флоту не имеющий отношения. Но если оценить размеры ракеты, то становится видно, что ракета 9М79 «Точка» имеет длину 640 см, диаметр — 65 см, и размах крыльев — 144 см. То есть вполне себе вписывается в требуемые габариты:

Оснащение советских БПК и крейсеров ракетами «Точка» позволило бы придать им возможность нанесения ударов по береговым целям на дистанции от 70 км («Точка») и до 120 км («Точка-У»), как ядерными, так и конвенционными боевыми частями с осколочно-фугасным и кассетным снаряжением. Таким образом, можно было решить задачи как поддержки десантов, так и действия по неприятельскому побережью, причем задействуя обычные, широко распространенные корабли.

В реале, для ударов по береговым целям в советском флоте долгое время могли использоваться только тяжелые ПКР П-35, «Базальт» и «Гранит»; ракеты достаточно «редкие» (т.е. их носители встречались нечасто), дорогие (т.е. их применение по тактическим наземным целям весьма сложно оправдать) и с небольшим боекомплектом. Использование же «Точки» в составе «Шторма» позволяет при необходимости загрузить несколько десятков таких ракет в боекомплект крейсера или БПК, превратив его в эффективное оружие обстрела берега. По сути дела, советский флот мог еще в 1960-ых получить те бомбардировочные возможности, которыми даже американский обзавелся только в конце 80-ых, с началом внедрения ВПУ Mk.41 для ракет «Томагавк» (за вычетом дальности, разумеется).

Что мы получаем в итоге? Что вполне возможно было еще в 1960-ых создать для советского ВМФ универсальный комплекс вооружений на базе ЗРК М-11 «Шторм», способный применять ЗУР, ПЛУР и ОТРК без кардинальной переработки всей системы. И соответственно изменить философию развития советских морских вооружений, направив ее в более рациональное русло.

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/135886.html