Статья Андрея Цвершица с сайта WARSPOT.

Содержание:

В результате японо-китайской войны 1894–1895 гг. по Симоносекскому договору Японии отошли острова Пэнху и Ляодунский полуостров, а также Тайвань. Кроме китайского населения, состоящего из переселенцев с континента, последний был населён коренным аборигенным населением австронезийского происхождения. В свою очередь, коренные племена аборигенов делились на две основные ветви по месту расселения: равнинные (пинпу), подвергшиеся сильной китаизации, и горные (гаошан), во многом сохранившие свою самобытность и язык. При этом во время китайского владычества горные племена считались дикими. Прошло три десятка лет, и новые хозяева Тайваня обратили это качество на свою пользу.

Тайвань в сфере влияния Японской империи

С ростом давления чуждой культуры, насаждаемой японским государственным аппаратом, а также с практикой переселения в равнинную местность племенных общин, росло и сопротивление аборигенов, периодически переходящее в военные действия, провоцируемые с обеих сторон.

Для подавления сопротивления горных племён японской полиции приходилось подключать армейские подразделения. От китайского населения Тайваня в полицейский департамент периодически поступали заявления о похищениях колонистов с целью ритуального убийства, например, в племени бунуна для общения с духами предков жертву отправляли в загробный мир с посланием, написанным на древке стрелы. В отдельных случаях отмечались факты каннибализма, в основном подобные случаи приписывались аборигенам китайцами. Практиковавшиеся горными племенами набеги на китайские поселения для осуществления ритуальной практики «охоты за головами» и грабежей удалось искоренить только в 1930–1933 гг., то есть после более чем 30 лет сопротивления.

Усилия японской администрации по ассимиляции, принуждению к осёдлости и японизации племён в конечном итоге привели к появлению такого явления, как «тайваньские военнослужащие в Императорской японской армии» (яп. «тайван-дзин-нихон-хей»).

Коллаборационизм на Тайване

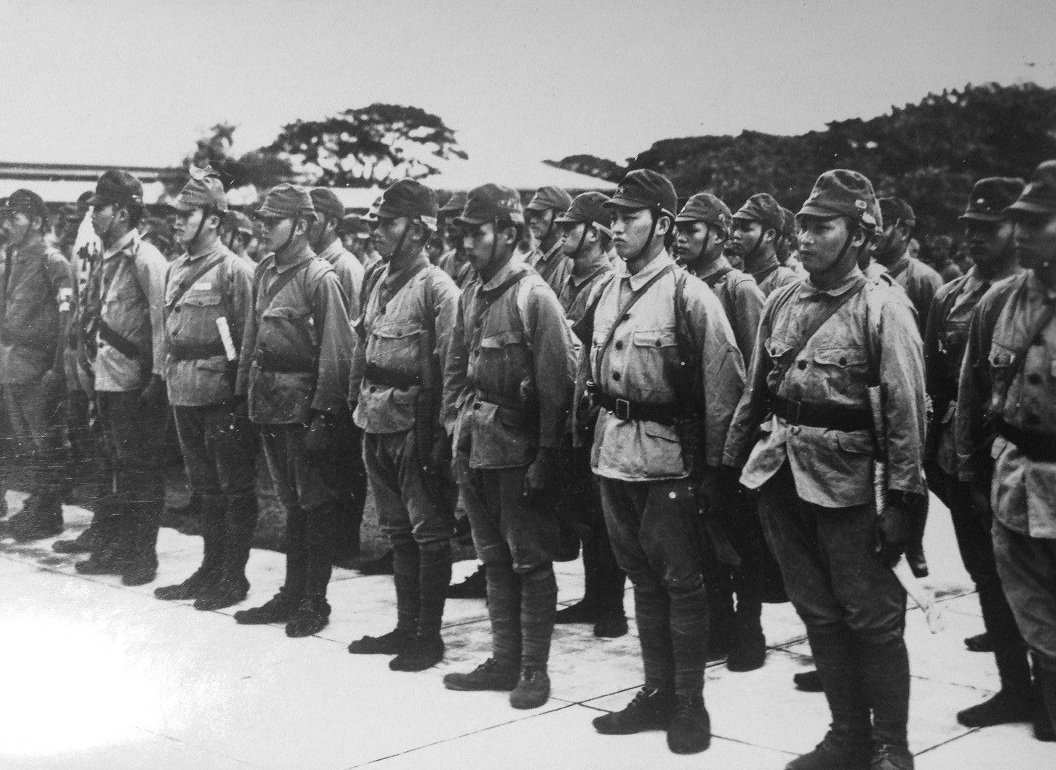

К категории «тайваньские военнослужащие» относились и этнические китайцы, призванные в японскую армию на Тайване. Всего было призвано 207 183 жителя острова, из них 30 306 считаются убитыми или пропавшими без вести.

До осени 1937 года приём на службу тайваньцев как китайского, так и аборигенного происхождения не производился. Затем, в связи с высокой востребованностью переводчиков, владеющих китайским языком минского, кантонского и мандаринского наречий, и военнослужащих вспомогательных частей Императорской армии в Китае, запрет был снят. Производился отбор тайваньцев китайского происхождения и для службы в разведке и контрразведке армейских частей в Маньчжурии, включая прикомандированные к органам гражданской администрации Маньчжоу-Го подразделения. Точное количество переводчиков-тайваньцев неизвестно.

На протяжении периода добровольного набора количество тайваньцев, желавших служить Японской империи, только увеличивалось. Согласно архивным записям, в 1938 году из 2496 нанятых человек мобилизованными были только 406, в 1939 году — 613 из 12 348, в 1940 году — 3060 из 84 443, в 1941 году — 3208 из 144 743, в 1942 году — 4077 из 254 273, в 1943 году — 6000 из 303 394.

С начала 1942 года область военных действий против Союзников существенно увеличилась за счёт Тихоокеанского региона и вступления в войну Соединённых Штатов. Повышенная потребность в пополнении численного состава Императорской армии привела к изданию «Закона о специальных волонтёрах армии» от 1942 года. Этот закон, подобный тому, что действовал в Корее уже с 1938 года, полностью снимал запрет на призыв тайваньцев и в кадровые части армии.

Во флоте с 12 мая 1943 года была организована своя «Специальная программа добровольцев военно-морского флота», позволявшая не японцам из Кореи и Тайваня служить в частях флота. В первый же набор в мае 1943 года на 3000 вакантных мест на флоте от тайваньцев поступило 316 097 заявлений.

Впоследствии специальные программы по привлечению добровольцев были заменены обычной мобилизацией: в 1944 году для армии, в 1945 году для флота. Замена добровольного найма обычным призывом была следствием снижения числа потенциальных призывников из японцев, в том числе подходящих по физическим требованиям.

Общее число тайваньцев, состоявших на службе в армии и флоте на момент капитуляции Японии в 1945 году, составляло 80 453 человека в военных частях, а 126 750 гражданских лиц находились на службе обеспечения и снабжения армии и флота Империи. Из общего числа в 207 183 человека добровольцами являлись около 16 500.

В рамках реализации «Закона о специальных волонтёрах армии» активная агитация по добровольному вступлению в армию проводилась и среди коренного населения горных районов Тайваня.

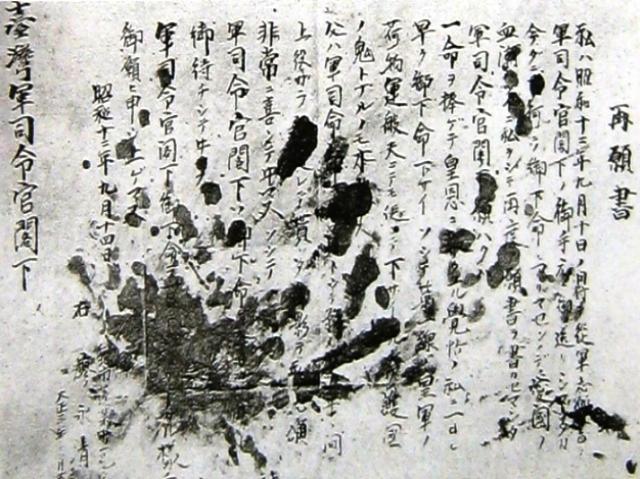

На организованный японскими властями первый набор в армию на 1000 вакансий отозвался 425 961 претендент. На второй набор добровольцев на такое же число вакансий поступило 601 147 заявлений желающих стать военнослужащими. Многие подписывали свои заявления о приёме кровью.

Количество коренного населения, прошедшего вербовку, оценивается цифрами от 1800 до 4000 человек, при этом некоторые японские источники говорят о 6000 добровольцах — до сих пор сведения о разведывательно-диверсионных подразделениях армии и флота Японии остаются большей частью закрытыми.

Основной причиной столь большого числа желающих добровольно служить в армии и флоте сами ветераны называли возможность изменения социального статуса до равного с этническими японцами, улучшением медицинского обслуживания семей, продуктовыми пайками, а также желанием доказать лояльность к действующей власти и самим фактом «быть солдатом императора». В послевоенный период при расследовании военных преступлений 173 выходца с Тайваня были признаны виновными, а 26 военнослужащих приговорены к смертной казни, при этом приведено в исполнение два приговора.

На службе империи: Гуадалканал и Новая Гвинея

Первоначально на 1942–1943 гг. японским командованием планировалось использование в армейских подразделениях лишь вспомогательных частей снабжения и транспортировки, сформированных из коренных тайваньцев. Однако изменившийся характер боевых действий с ухудшающейся обстановкой и переходом от наступления к обороне заставил японское армейское командование использовать эти отряды под наименованием «Добровольцы Такасаго» уже в 1942 году.

Одними из инициаторов использования военнослужащих не японского происхождения были представители военной разведки, офицеры которой окончили курсы обучения в Накано. Благодаря их инициативе был преодолён скепсис японских армейских офицеров в отношении способности коренных тайваньцев выполнять специальные задачи.

Ценные качества жителей джунглей — их способности к выживанию в дикой природе и воинственность — нашли своё применение при проведении операций в тылу Союзников. При этом проявились, казалось, уже ушедшие в прошлое практики охоты за головами и коллективной охоты, а также пытки и нанесение прижизненных увечий врагу холодным оружием. Охота за головами была обычной практикой тайваньских аборигенов почти во всех племенах: в рамках воинских обрядов, для устрашения китайских поселенцев, медицинской магии (головы, принесённые в родное селение, должны были защищать жителей от болезней и эпидемий), как средство разрешения спора или в качестве акта кровной мести. Также количество голов убитых врагов повышало статус их владельца в племени и упрощало вступление в брак.

Согласно верованиям горных племён, отсутствие головы не позволяло душе вернуться в тело или переродиться. Ритуальное обезличивание убитого и живого противника с отсечением конечностей, оскоплением и ослеплением тоже не позволяло врагу переродиться и отомстить в новом воплощении. Церемониальное пролитие крови на землю аналогично ослабляло душу врага, так как считалось, что кровь — это жизненная сила человека. Постепенно ритуальное кровопролитие было заменено выливанием на землю некоторого количества вина.

К важнейшим ритуалам относилась и коллективная охота. Охотничьи традиции длительное время оставались особым фактором, объединяющим мужскую часть племени, иногда из нескольких селений. Охота могла продолжаться несколько дней, сопровождалась гоном и палом добычи. При этом, загоняя добычу, охотники постоянно передвигались, не останавливаясь для отдыха. Охотничий отряд имел несколько предводителей и делился на несколько возрастных групп. Благодаря высокой координации и организованности, знанию местности и ориентированию в джунглях, достигались высокие результаты — без использования огнестрельного оружия, лишь с луками, ножами и копьями.

22 марта 1942 года из «Добровольцев Такасаго» была выделена группа в 500 человек, которую отправили с Тайваня на филиппинский остров Лусон для участия в осаде крепости Коррехидор в рамках операции по блокированию американских войск на Батаанском полуострове.

По завершении активных действий приказом от 29 сентября 1942 года начальника генерального штаба Хадзимэ Сугиямы и начальника штаба армии на Тайване генерал-лейтенанта Танаки Хисакадзу был определён состав группы численностью 100 человек, которая оставлялась для дальнейшего обучения и тренировок инструкторами школы в Накано (направление Индия, Индокитай, Малайзия и Индонезия, дополнительно Филиппинские острова). Остальные 400 добровольцев возвращались на Тайвань.

Для отделённой группы в 100 человек уже в июле 1942 создали особое подразделение, обозначенное как «15-й отдельный сапёрный батальон», который затем высадили в Басабае на северном побережье Новой Гвинеи. До этого на острове Минданао отряд отрабатывал передвижение в ночное время и устройство тщательно замаскированных засад. Армейских офицеров разведки впечатлили демонстрация добровольцами «тактики быстрой атаки» и способность маскироваться на местности.

Для боевых действий в тылу противника в восточной части Новой Гвинеи из коренных жителей Тайваня были сформированы временные рейдовые группы. Главной их задачей стали разведка и диверсии на путях снабжения Союзников, при этом рекомендовалось избегать прямых боевых действий. Численность рейдовых групп колебалась в пределах 5–12 человек.

Офицеры и технические специалисты — медики, связисты — были японцами. Каждый участник рейдового отряда снабжался маскировочной сеткой, каской тип 90 с маскировочным чехлом и сеткой, компактным фильтром-трубкой для воды, специальным рационом длительного хранения на три дня (сухой хлеб, кофе, печенье, масло, солонина, сухой рис с изюмом во влагозащитной упаковке и т.д.). Снаряжение мало отличалось от армейского и ограничивалось ранцем тип 90 и сухарной сумкой (которую размещали на груди спереди), стандартной амуницией из подсумков тип 30, четырьмя или шестью гранатами тип 97, двойным боекомплектом к винтовке (до 240 патронов), иногда минами тип 93.

В качестве огнестрельного оружия служили стандартные пистолеты тип 14 и тип 94, карабины и винтовки Арисака тип 38 и ручные пулемёты тип 96. У японских офицеров и унтер-офицеров из штатного холодного оружия имелись мечи сингунто.

Основным видом личного холодного оружия, кроме штатного штыка тип 30, оставался короткий тайваньский меч-джуйто. Характерной особенностью его клинка был изгиб рукоятки и линии лезвия, обеспечивающий эффективное как рубящее и колющее действия, так и режущее. Особо были устроены и деревянные ножны джуйто, имеющие либо полуоткрытую сторону стенки, либо прорези-окна, служащие для удаления влаги из ножен и уменьшения ржавления клинка из углеродистой стали во влажном климате.

Во время активных боестолкновений с японской армией Союзниками — как американцами, так и австралийцами — фиксировались нападения в тылу и на путях снабжения на отдельных солдат и отставших носильщиков с применением холодного оружия. Тела пропавших не находили вовсе или обнаруживали после прочёсывания местности со следами пыток и увечьями. Время нападений определялось как ночное или близкое к сумеркам.

На группы солдат более 2–3 человек нападали редко. В рапортах указывалось, что жертвы нападений в большинстве случаев не успевали поднять тревогу или выстрелить из личного оружия. Отмечались бесшумность и быстрота нападений диверсантов, а также жестокость нанесённых ими ранений. Ветераны японской армии указывали на привычку тайваньцев ходить босиком и покрывать лица и амуницию чёрной сажей, иногда в воспоминаниях их так и называют — «люди с чёрными лицами».

На 15 мая 1943 года действия временных рейдовых групп, в особенности в восточной части Новой Гвинеи, были положительно оценены японским высшим командованием как по предоставленной разведывательной информации, так и по диверсионной деятельности в тылу противника. Отчёты офицеров армейской разведки по методам выживания в джунглях, добыванию пропитания в дикой природе, маскировке и тактике ночных засад в дальнейшем существенно дополнили специальные программы подготовки диверсионных групп.

Создание постоянных рейдовых отрядов. Школа Накано

В декабре 1943 года японским штабом армии было принято решение создать специальные десантные рейдовые отряды для заброски в тыл Союзников и проведения ими самостоятельной партизанской деятельности. Обучение и дальнейшее курирование было передано учебному центру военной разведки Императорской армии «Школа Накано», также известному под кодовым наименованием «33-й восточный отряд». В 1941–1945 гг. центром руководил генерал-майор Юто Кавамата.

Основной курс обучения этого закрытого учреждения включал такие дисциплины, как контрразведка, военная разведка, сбор информации и распространение дезинформации, саботаж, диверсии, изучение иностранных языков (русского, китайского и английского), судебная и полевая медицина, токсикология, психология и многое другое. К ним было добавлено изучение организации партизанских действий и разведывательно-диверсионных отрядов в тылу Союзников с использованием местного населения из националистических и повстанческих группировок. Широкое привлечение не японцев в подразделения Императорской армии было нестандартным решением для японцев.

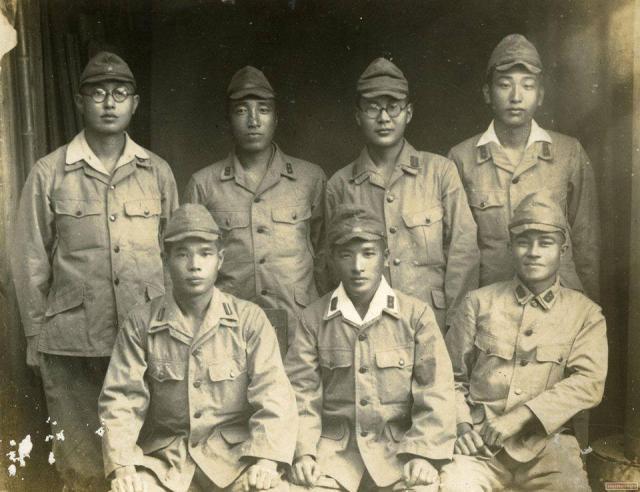

Из 500 коренных жителей Тайваня, набранных из «Добровольцев Такасаго» в октябре 1943 года и прошедших подготовку в качестве парашютистов, 24 декабря 1943 года сформировали две роты воздушно-десантного корпуса «Каору» для автономных действий в условиях джунглей. 1-я рота «Каору» насчитывала 192 человека, включая офицеров, медиков и радистов из японцев, во 2-й роте числилось ещё 152 человека. Первоначально предполагалось использовать обе роты на Новой Гвинее. Впоследствии эти подразделения были дополнительно обучены десантированию на планерах.

В мае 1944 года подразделения «Каору» передали в подчинение 2-й региональной армии на Филиппинах, переброска обеих рот в Манилу была закончена 2 июня. Затем 2-я роту направили на остров Хальмаэла, и с сентября использовали на тыловых коммуникациях американцев на острове Моротай (Индонезия) в рамках оперативного плана «Специальный приказ №45». Одним из последних выживших солдат 2-й роты «Каору» был рядовой первого класса Тэруо Накамура — абориген из племени аму, вышедший из джунглей только 18 декабря 1974 года. По-тайваньски его звали Аттун Палалин, по-китайски — Ли Гуанхой.

Боевые действия на Филиппинах

17 октября 1944 года американские войска высадились на острове Лейте — началась битва за Филиппины. Для Японии потеря этого региона означала не только территориальные, но и ресурсные утраты. Прекращались поставки резины и льна, зерна и риса, а главное — нефти с Борнео и Суматры. Восполнить или заменить эти ресурсы японской экономике было нечем. Поэтому Япония была готова пойти на огромные потери, но удержать этот регион или приостановить продвижение американских войск.

В рамках подготовки широкомасштабной наземной наступательной операции против американцев силами 14-й региональной и 4-й воздушной армий под командованием генерала Кёндзи Томинаги предполагалось провести несколько десантных операций для нейтрализации аэродромов и воздушной поддержки противника.

Первой выполнялась операция «Ги», для участия в которой привлекли группу 1-й роты воздушно-десантного корпуса «Каору» в составе 68 человек под руководством лейтенанта Шигео Нака. На четырёх транспортных самолётах она должна была совершить посадку на полосы двух аэродромов в Бурауэне. Отряд состоял из командира и 12 офицеров (11 японцев и кореец), восьми членов экипажей самолётов (все японцы) и 48 человек младшего состава (все коренные тайваньцы). Десантникам предстояло парализовать работу американской авиации, подорвать всю доступную технику и сооружения, а затем удерживать аэродромы и не позволять вести восстановительные работы.

Этим обеспечивалось выполнение следующей операции «Те» по высадке парашютного десанта 2-й армейской воздушно-десантной бригады, состоящей из 3-го и 4-го воздушно-десантных полков.

Десантирование должно было производиться при помощи парашютов с транспортных самолётов Мицубиси Ki-57. Дополнительно привлекались бомбардировщики Накадзима Ki-49 со специальной задачей: сесть на фюзеляж и заблокировать взлётные полосы — при этом на борту также находились штурмовые группы десантников.

Высадка предполагалась тремя волнами. Первая и самая массовая должна была осуществить захват основных целей, во второй десантировались пулемётчики, огнемётчики, сигнальщики, радисты и группа охраны. Эти десантники должны были установить радиосвязь для дальнейшего взаимодействия с группами на захваченных аэродромах и частями 14-й региональной армии. В третьей волне высаживались группы пополнения и снабжения. Целью первой волны выступали используемые американцами аэродромы:

- Бурауэн-Зюд — до 260 человек из 3-го и 4-го воздушно-десантных полков с 17 транспортных самолётов Ki-57;

- Бурауэн-Норд — 72 человека из 3-го воздушно-десантного полка с шести транспортных самолётов Ki-57;

- Сан-Пабло — 24–36 человек из 4-го воздушно-десантного полка с трёх транспортных самолётов Ki-57;

- Дулаг — 104 человека из 3-го и 4-го воздушно-десантных полков с семи транспортных самолётов Ki-57 и два бомбардировщика Ki-49 для блокирования взлётно-посадочной полосы;

- Таклобан — 44 человека из 4-го воздушно-десантного полка с двух транспортных самолётов Ki-57 и два бомбардировщика Ki-49 для блокирования взлётно-посадочной полосы.

Второй волной по световым и дымовым сигналам на парашютах высаживалась группа огневой поддержки: 34 человека из 3-го воздушно-десантного полка. Третья волна десанта насчитывала 80 человек из 3-го воздушно-десантного полка.

Сама воздушно-десантная операция обеспечивала выполнение наземной наступательной операции Императорской армии под наименованием «Ва». 26-я и 16-я дивизии 14-й региональной армии на Филиппинах одновременно с воздушно-десантной операцией «Те».

Будучи элитными частями Императорской армии, парашютисты оснащались новейшими и иногда экспериментальными образцами вооружения. К декабрю 1944 года по характеру и состоянию оснащения парашютисты соответствовали подразделениям лёгкой пехоты. Кроме стандартных 7,7-мм винтовок Арисака тип 99 к ним поступали более компактные винтовки тип 2, а на замену 6,5-мм ручному пулемёту тип 96 — новые 7,7-мм пулемёты тип 99. Испытывался непосредственно в парашютных частях и пулемёт тип 99 в специальной разборной версии. В относительно небольших количествах имелись 8-мм пистолеты-пулемёты тип 100, в том числе и в версиях со складным прикладом. Личным оружием оставались стандартные пистолеты тип 4, тип 14, тип 94 и револьверы тип 26.

К оружию огневой поддержки относились тяжёлый станковый пулемёт тип 92, ручной тип 89 и винтовочный тип 2, гранатомёты, баллонные огнемёты тип 93 и тип 100. Также для сброса в контейнерах или транспортировки на планерах Ku-8 могли использоваться лёгкая артиллерия и противотанковые средства: 20-мм противотанковое ружье тип 97, 70-мм батальонная пушка тип 92, 37-мм противотанковая пушка тип 94, 47-мм противотанковая пушка тип 1, миномёты тип 97 и тип 99, 20-мм зенитная автоматическая пушка тип 98.

Каждый десантник оснащался специальным поясом тип 1 с семью карманами для винтовочных обойм и двумя для гранат. Всего в такой пояс помещалось 14 стандартных обойм к 7,7-мм винтовке тип 99 (по две обоймы в карман) и по две ручные гранаты тип 91 или тип 97. Для удобства использования пояс тип 1 оснащался двумя лямками с карабинами.

Для офицеров и унтер-офицеров предназначался специальный пояс тип 2, на котором размещалось личное оружие и боеприпасы. Пояс позволял поместить в передних подсумках четыре гранаты тип 97 или 60 патронов в 12 обоймах тип 99, в переднем горизонтальном подсумке помещалось два или четыре магазина к пистолету тип 94. Сам пистолет тип 94 находился в брезентовой кобуре, пришитой к поясу сбоку. Иногда к поясу тип 2 пришивались ножны для короткого штыка тип 100 или тип 2. Пулемётчики и гранатомётчики использовали стандартные брезентовые подсумки. Десантники, оснащённые пистолетами-пулемётами тип 100, получали по два двухсекционных подсумка, в которых размещалось восемь 30-зарядных магазинов.

Для распознания «свой-чужой» каждый член отряда имел белые перевязи и белый круг на каске сзади.

В качестве минно-взрывных средств каждый десантник, кроме четырёх гранат тип 97 и зажигательной гранаты в металлическом корпусе, получал для подрыва крупных объектов или бронетехники стандартный килограммовый заряд во влагозащищённом жестяном коробе с установленным взрывателем. Для выведения из строя самолётов было изготовлено специальное взрывное устройство: заряд весом 670 граммов в виде связки из восьми шашек взрывчатки, обвязанных детонирующим шнуром и прикреплённых к верёвке длиной 5 метров для наброса на крылья самолётов. Основой этого устройства послужила разобранная магнитная противотанковая мина тип 99, из которой извлекли восемь толово-гексогеновых шашек и установили тёрочный взрыватель тип 2.

Момент истины «Отряда Каору»

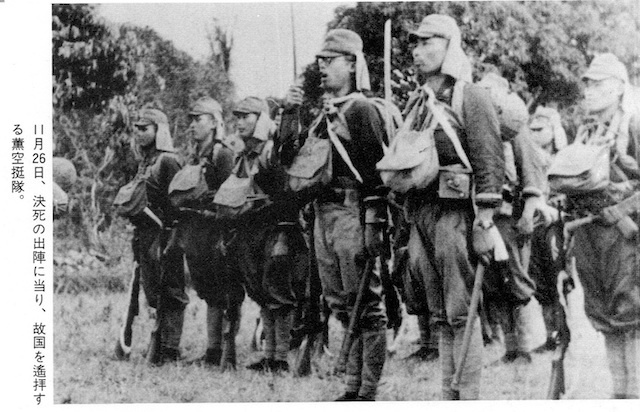

В ночь на 26 ноября 1944 года 1-я рота воздушно-десантного корпуса «Каору» приступила к выполнению своих задач в рамках операции «Ги».

С аэродрома Липы к югу от Манилы взлетели четыре транспортных Накадзима L2D из 208-й эскадрильи под руководством лейтенанта Хиро Кирумура. Эти самолёты — лицензионная копия американского транспортника DC-3 — давали дополнительный шанс, что наблюдатели на аэродромах примут их за своих. Спустя два часа, пролетев 550 км на малой высоте, самолёты оказались над целью — двумя аэродромами в Бурауэне, о чём передали радиограмму. В дальнейшем отряд на радиосвязь не выходил.

Японские наблюдательные посты зафиксировали прекращение полётов американской авиации с атакованных аэродромов, что связали с успехом операции. На самом деле полёты приостановили из-за плохих метеоусловий…

Первый самолёт с десантниками сел на воду, не достигнув береговой линии вблизи аэродрома Дулаг. При приближении американского патруля десант, бросив в противника несколько гранат, был обстрелян. Два диверсанта погибли, остальным удалось вплавь добраться до берега и уйти в джунгли. Второй самолёт приземлился возле аэродрома Абуйог, экипаж и десантники вступили в перестрелку с охраной аэродрома. Потеряв одного человека, тайваньцы скрылись в зарослях, оставив снаряжение и взрывчатку на борту самолёта. Третий самолёт сбили зенитчики над аэродромом Бурауэн, выживших не было. Четвёртый, пропустив место посадки, приземлился возле Ормока. Экипаж и десант также ушли в джунгли, уклонившись от боя с прибывшими на место посадки американцами, бросив большую часть снаряжения и всю взрывчатку. В дальнейшем им удалось присоединиться к частям 16-й дивизии.

Вопреки устоявшемуся мнению, отряд Каору не был «специальным отрядом диверсантов-самоубийц». Кроме нарушения работы аэродромов, на отряд возлагались дополнительные задачи разведывательного и диверсионного характера. По завершении или по отмене основного задания отряд должен был перейти к организации диверсий в тылу противника и искать связь с частями 16-й дивизии. Впоследствии, уже в январе-феврале 1945 года, к подразделениям 26-й дивизии из джунглей выходили отдельные участники десантной операции из состава 3-го воздушно-десантного полка и «Отряда Каору».

c

В целом операция «Te» тоже прошла без особого успеха. 6 декабря 1944 года в 15:40 35 транспортных Ki-57 в сопровождении четырёх бомбардировщиков Ki-49 стартовали с аэродрома Кларк. В 18:00 около 550 армейских парашютистов совершили прыжки с парашютом или высадились с бортов, севших на занятых американцами аэродромах самолётов. 17 из 35 транспортных самолётов не достигли зон высадки и были сбиты на подходе, имела место высадка только на три аэродрома: Бурауэн-Зюд, Сан-Пабло и Бурауэн-Норд. Несмотря на то, что американцы из 11-й воздушно-десантной дивизии в районе Бурауэна и 127-го сапёрного батальона на аэродроме Баюг были застигнуты врасплох, десантирование японских парашютистов было беспорядочным. Перестрелка с американцами затрудняла выполнение задачи по уничтожению самолётов и инфраструктуры. Парашютистам удалось уничтожить 11 курьерских самолётов «Пайпер» L-4 и некоторые аэродромные склады. Американцы оказали упорное сопротивление и ждали всю ночь, надеясь увидеть вызванную по радио помощь.

7 декабря американские подкрепления из 1-й кавалерийской и 77-й пехотной дивизий пришли на помощь обороняющимся на аэродромах. Японские парашютисты готовились принять высадку второй волны десанта, но смена погоды прервала операцию. Майор Цунехару Шираи, удачно высадившийся 6 декабря с 60 десантниками вблизи Бури, принял решение идти на соединение с остальными группами в Баюга. Прибыв туда, он не обнаружил ни одного выжившего. Последовало возвращение группы в Бури и тщетное ожидание пополнения. Через два дня после изнурительного марша на запад отряд парашютистов майора Шираи вышел на соединение с подразделениями 26-й дивизии.

Уничтожение американцами сопротивляющихся отдельных групп и одиночных японцев продлилось до 11 декабря. Ни один из парашютистов в плен не сдался.

Столь ожидаемые подкрепления второй и третьей волны были перенаправлены по указанию штаба 4-й воздушной армии в подчинение группам парашютистов 4-го авиаполка под руководством майора Сайды для десантирования в районе Ормока. Всего 481 парашютист в период с 8 по 14 декабря высадился шестью волнами в заданный район в качестве подкрепления для 12-го отдельного пехотного полка армии. После артиллерийских обстрелов и отступления в северном направлении от Ормока численность парашютистов сократилась до 100 человек.

Далее, получив приказ содействовать эвакуации командного состава 1-й дивизии в Канкипот (на западе острова Лейте) и к 31 декабря выйдя с боями против филиппинских партизан к побережью, отряд «ужался» до 47 десантников. К январю-февралю в этот район с разрозненными пехотными подразделениями из джунглей продолжали выходить парашютисты 3-го воздушно-десантного полка и бойцы «Отряда Каору».

17 марта 1945 года майор Сайда получил приказ об эвакуации с Лейте остатков подразделения вместе с персоналом 35-й армии, при этом были оставлены больные и раненые. Эвакуация в Себу, сопровождавшаяся налётами американской авиации на транспортные суда, привела к практически полному истреблению отряда — кроме самого майора Сайды, уцелело всего несколько человек.

Всего в результате проведения операций «Ги», «Те», «Ва» и последующих боёв на острове Лейте японская армия потеряла около 450 парашютистов, 18 028 солдат и офицеров из состава 16-й дивизии, которая насчитывала 18 608 человек на начало операции, и 13 158 солдат и офицеров из состава 26-й дивизии.

Литература

- Такизава Роттман. Японские парашютные войска Второй мировой войны, 2005

- Фудзивара Ивайчи. Ф-Кикан: Операции разведки японской армии в Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны, 1983

- Кавануми Акира. Школа армии Накано и Окинавская битва, 2018

- Масао Като. Реалии тайной воины школы армии Накано, 2001

- Танака Тосио. Война на востоке Новой Гвинеи в армии Накано, 1996

источник: https://warspot.ru/13250-lyudi-s-chyornymi-litsami-na-sluzhbe-imperatora

ну хоть кто-то вспомнил о

ну хоть кто-то вспомнил о юбилее 17.09.39.

п.1 — заберет адик сразу, п.2 — спустя некоторое время

имхо с точки зрения послезнания — п.4 более оптимальный.

ps уважаемый коллега есур

перенес вашу статью в топ

Мне тоже, с точки зрения

Мне тоже, с точки зрения послезнания, больше нравится п.4 с образованием РССР.

Мне тоже, с точки зрения

тогда это вариант 5 — образование отдельной союзной республики

А еще 20 лет назд началась

А еще 20 лет назд началась Чеченская война (1994), и если представить что сейчас 1995-96 год, то уместно задать вопрос — а правы ли были русские / советские что не дали Кавказу отделиться? Вот не присоеденили бы Каказ после ГВ — все было бы хорошо.

Что Послезнание вам мешает разобраться в данном вопросе.

Кавказ стал цивилизацией

Кавказ стал цивилизацией только благодаря России. Не будь России, он бы попал под власть Турции, с соответствующими проблемами для России. Отделение Кавказа проблем безопасности южных границ России не решило, к тому же Салман Радуев четко сказал: мы хотим разрушить Россию. Меня интересует другой вопрос: не стоило ли всех причастных к войне против русских депортировать, но не в Казахстан, а в абсолютно ненаселенные районы, где у них не будет возможности снабжаться оружием?

Российская империя выселила с Российская империя выселила с Кавказа более 1 миллиона человек горцев . Из книги Рамазана Тархо "Черкесы " можно скачать её здесь http://zihia.narod.ru/traho.zip Цитата " А. П. Берже, официальный русский историк Кавказской войны, пишет по этому поводу следующее: "Выселение черкесских племен как военная и политическая мера началось в 1862 г., когда 10 мая состоялось утверждение постановления Кавказского Комитета о переселении горцев. Происходил открытый грабеж сильным более слабого. Первыми были выселены натухайцы, занимавшие места в районе Анапы и Цемеза. Затем приступлено было к выселению шапсугов и абадзехов. Русские войска сжигали поселения, а жителей теснили к морскому берегу, где их силой сажали на баржи для отправки в Турцию. Многие баржи тонули в открытом море вместе с выселяемыми. В 1864 г. Северо-Западный Кавказ фактически лишился почти всего своего коренного населения. Примерно около 120-150 тыс. черкесов были выселены на указанные русским правительством места, а около 1 500 000 «добровольно» переселились в Турцию." Первоначально Османская империя принимала черкесов с большой охотой . Турецкому правительству очень даже хотелось ,что-бы черкесов было-бы выселено из России как можно больше . Все черкесы были воинами и это было очень даже на руку османскому правительству . Во первых можно было пополнить хорошими воинами османскую армию . Во… Подробнее »

Российская империя выселила с

А почему не миллиард, врать так врать, чего мелочиться. Миллон населения, это примерно 100 000 воинов, сколько надобно войск что бы провести эту операцию, около полумиллиона или миллион. Кстати у Шамиля был наибольший состав 30 тысяч. Врать оно то же надо уметь, а то ведь горцев позорите.

Глинобитную или каменную саклю сжечь, ну на это способны только писаки, ни разу эту саклю не видевшие.

А почему не миллиард, врать

Я ужо устал задавать абрамию этот вопрос… На самом деле, конечно же, выселили триллион — так и образовался Китай на задворках "кговавой ымперии"

А еще… А еще проклятые русские освобождали демократически избранных рабов! Вот.

А еще… А еще проклятые

Так дикие русские всю работорговлю похерили, экономически подорвав жизнь элиты горцев. Да же невинную шалость как скотокрадство, возвели в ранг уголовного преступления. Ну дикие русские, прямо как дикие американцы с дикого запада, там за такое вообще вешали, если конечно изловчались поймать.

А, так их вокруг света везли, на баржах и плотах.

Так дикие русские всю

Уважаемый коллега, мне, как представителю русской нации, жутко, просто невыносимо стыдно за такие деяния моей расы! Я… наверное уйду в монастырь, вымаливать прощение…

Вот читаю все это, и пробирает дикая, истошная зависть по тем временам, когда можно было просто взять карамультук и объяснить "правоверным" всю глубину их заблуждений…

~~ Я… наверное уйду в

Угу, в женский…

Угу, в женский…

Слава те

Слава те Господи, что моя благоверная альтернативной историей не интересуется:))) А то, за женский монастырь…. "Если что — учить не надо, сковородка под рукой…"

«Весело тут у вас.» (С) Почти

"Весело тут у вас." (С) Почти как на Украине (ну я просто не могу удержаться).

Теперь понятно, почему в

Теперь понятно, почему в Первую Мировую вагонов не хватало… весь парк износился, выселяючи.

Теперь понятно, почему в

Ото ж:)))))

1.

1.

2.

2.

Теоритически черкесы могли

Теоритически черкесы могли выставить 100 тысяч, но на практике при походах русских войск даже соседние аулы, в лучшем случае, делали вид что их это не касается. (На самом деле реально не касалось). А то и считали это подходящим случаем для мести если в таковой была необходимость.

Интересный момент, поляки служившие на Кавказе частенько бежали к черкесам воевать "за нашу и вашу свободу", а вот в черкеских полках подавлявших польскую инсургенцию никому и в голову это не приходило.

~~Русские войска сжигали ~~Русские войска сжигали поселения, а жителей теснили к морскому берегу, где их силой сажали на баржи для отправки в Турцию. Где то я это встречал… А вот: ~~Сильно затрудняли сообщение между Турцией и кавказским побережьем Черного моря неблагоприятные погодные условия. 1863–1864 гг. ознаменовались суровой зимой, какой на Кавказе не знали с 1810 г. В местах массового скопления неимущих мухаджиров царили холод, голод и инфекционные болезни (тиф, оспа). По этой причине российские судовладельцы нередко уклонялись от перевозки горцев, а турецкие шкиперы в целях наживы набивали корабли переселенцами сверх меры, что вело к высокой смертности среди мухаджиров в пути. Офицер турецкой армии черкес Нури, перенесший тяготы эмиграции, впоследствии вспоминал: «…Нас швыряли, как собак, в парусные лодки; задыхаясь, голодные, оборванные, больные, мы ждали смерть как лучшее для нашей судьбы, ничто не принималось в расчет: ни глубокая старость, ни болезни, ни беременность! Все деньги, которые ассигновало ваше (русское) правительство на поддержку переселенцев, все они уходили куда-то, но куда? Мы их не видели, с нами обращались как со скотом, нас валили на общие койки сотнями, не разбирая, кто здоров, кто болен, и выбрасывали на ближайший турецкий берег. Многие из нас умерли, остальные приткнулись, где попало». То есть, немного не так правда? А вот… Подробнее »

Ну и к чему эта тенденциозная Ну и к чему эта тенденциозная простыня? Еще АлександрI встретившись с черкескими старейшинами предложил им на выбор: переселиться с гор на плоскость и прекратить войну, или переселиться в Турцию сохранив свой хищнический образ жизни. Старейшины ответили отказом, поскольку жизнь без работорговли и разбоя не представляли. Вопрос отложился до окончания Кавказской войны. Были составлен график выезда племен пожелавших уехать и определены места для проживания пожелавшим остаться. Но внезапно были распущены слухи о том что русские власти не дадут уехать. Кем именно думайте сами. И горцы массово стали двигаться к побережью, где не были готовы к ТАКОМУ наплыву. В вашей простыни нет ни слова об русских кормивших горцев из своих скудных средств. О том что войска не садили силой горцев в баржи, а как раз, напротив, силой стали удерживать горцев от переселения как только начальству стал ясен масштаб гуманитарной катасрофы. Так или иначе многие уехали, а многие остались. Достаточно эпизодически учавствовавшие в Кавказской войне кабардинцы, по этой же причине не эмигрировавшие стали самым большим черкеским народом на Северном Кавказе (до этого были третьим). Убыхи эмигрировали почти полностью и на чужбине асимилировались среди других черкесов. Абадзинцы уехали далеко не все, как и карачаи. Но вот что интересно, нынешнеи адыги… Подробнее »

Ну и к чему эта тенденциозная

Так абрамий по другому в принципе не может. Километровый коммент, в каждом слове — три ошибки… Я уже даже читать перестал:)

Проклятые русские оккупанты! И тут они отметились…

А украинцам разрешили Украину

А украинцам разрешили Украину увеличить с 1654 года в пять раз, а вместо благодарности — притеснение экономических прав русских регионов (которые к Переяславлю в составе России были или добыты в русско-турецких войнах), борьба с русской историей, языком и верой.

1) Стоило ли вообще

Обязательно, ибо сама она не сможет, а Гитлер подхватит ее быстро. да и потом, там поляки жОстко резались с украинцами.

Необязательно независимым, но таки стоило сделать отдельной республикой.

Как видно, не стоило. А если стоило, то местное население следовало бы качественно профильтровать по принципу русофобии на вылет.

я бы голосовал за вариант

я бы голосовал за вариант "оставить западенцев в Польше". заберет Гитлер — ладно, потом Польшу у Гитлера отберем и пустим на волю, но в СССР не пускать

Если уж ставить вопрос именно

Если уж ставить вопрос именно так, то стоило бы различать Волынь (тоже ЗУ, но бывшая до того в составе РИ) и Галицию.

Но это паллиатив. Корень зла не в присоединении той или иной территории, а в национальной полтике СССР.

Четвёртый вариант мне

Четвёртый вариант мне наиболее симпатичен.

Западенцы — это такой

Западенцы — это такой «гемморой»,который не нужен был никому! Ни немцам ни полякам! То-есть территория была нужна,а «гемморой» — не нужен. А тут СССР подвернулся,с имперскими замашками Сталина и с идеологией «пролетарского интернационализма».Вот и втюхал «хитрый» Гитлер,»наивному» Сталину «бомбу замедленного действия».

Малоросс пишет:…..Вот и

… а в 1914 году царю кто втюхивал?

В 1914году составной частью

В 1914году составной частью Российской Империи,было так называемое «Царство Польское»,пользовавшееся широкой автономией.И присоединение к этому «царству» Галицких земель,по сути ничего бы не меняло.Поляки разгребались бы с Западенцами,а не Русские или Малороссы.

Малоросс пишет:… Поляки

Надо понимать так, что поскольку было Царство польское, то Российская империя перестала быть ею? Иначе как понять, что на териитории Российской империи, кто-то позволил бы Царству польскому проводить свою политику?

Все дело в том, что на тот момент разницу между выросшими и воспитанными в разных империях никто не понимал. Это и сегодня примерно 90 % не понимает.

Ну, коллега Малорос несколько

Ну, коллега Малорос несколько преувеличивает, но таки да, Внутренняя политика РИ в центральной России и в Царстве Польском имела значительные отличия.

Смею заметить,Уважаемый

Смею заметить,Уважаемый Коллега Ст.Матрос,внутренняя политика РИ в отношении «Царства Польского» имела не только значительные,но коренные отличия от внутренней политике в коренных районах Центральной России.И,на мой взгляд теоретически возможное присоединение Галичан к «Царству Польскому»,привело бы к значительному ослаблению антиРусских настроений как в Польском,так и в «украинском» обществе. «Шляхтичи» и «свидомиты» просто напросто грызли бы друг другу глотки,тем самым обьективно взаимно ослабляя себя и соответственно усиливая влияние России как справедливого третейского судьи.

Совсем трудно сказать. Вопрос

Совсем трудно сказать. Вопрос в том в какой период произошло бы присоединение. А отличия были действительно значительные, причем не только от политики внутри РИ, но и политика, скажем, Паскевича серьезно отличалась от политики Муравьева. Вот как то так.

Формирование независимого

Формирование независимого государства с просоветским режимом, но с социально-экономическим укладом предыдущего государства, на переходный период скажем 2-3 года. А уже затем, по факту — либо вхождение в состав СССР, либо независимое государство — союзник, на подобие МНР.

Лучший для Сталина вариант-

Лучший для Сталина вариант- избрать Степана Бандеру Президентом Галиции и платить ему дань. Увы, здесь ему не хватило послезнания и гениальности Путина.