Линейные корабли типа «Измаил» (ФАН)

Продолжаю публиковать свои перепилы русских дредноутов. На сей раз займусь «Измаилом», который у меня стал линейным кораблем, а не линейным крейсером. Статья, вероятно, покажется скучной и не интересной (внешне «Измаил» остался тем же), но она необходима как связующее звено с линкорами следующих серий, которые, как по мне, будут уже заметно интереснее. Начнем.

Содержание:

История проекта

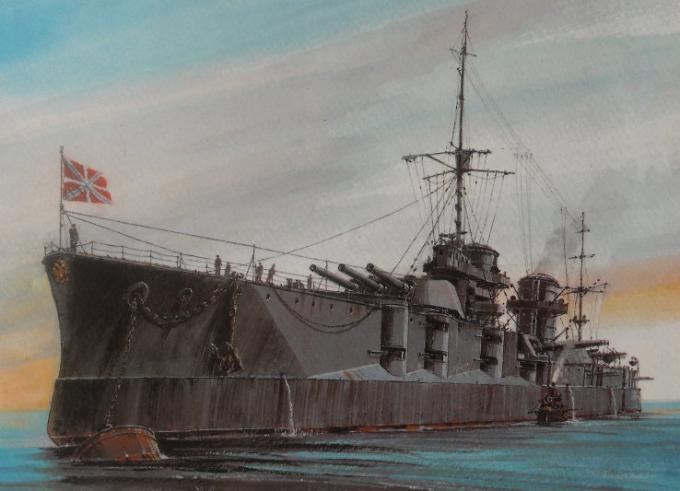

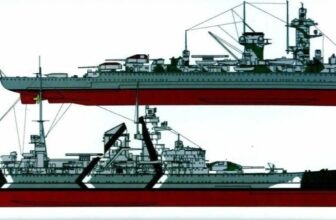

«Измаил» на Балтике, где-то между 1915 и 1918 годами.

Первоначально линейные корабли типа «Измаил» должны были стать прямым развитием кораблей типа «Император Николай I» – чуть более быстрые, более тяжелые, с таким же высоким уровнем бронезащиты и аналогичным составом вооружения. Но в 1909 году, еще в начальных стадиях проектирования, до России дошла весть о том, что Великобритания заложила дредноуты с орудиями калибра 343 мм. Реакция на эту новость была мгновенной – Обуховский завод получил задание и финансирование на скорейшую разработку орудий калибром 356 мм, а проекти–ровщикам была дана новая задача – перепроектировать «Николая» в дредноут с 12 356-мм пушками и водоизмещением 30 000 тонн с возможным сохранением уровня защиты предыдущей серии.

В последнем требовании крылось главное ограничение и серьезная ошибка – расчеты, сделанные представителями МТК совместно с Металлическим заводом (который проектировал установки ГК) и представителями Обуховского завода, показали, что вложиться в 30 тысяч тонн водоизмещения при прочих требованиях фактически невозможно. Кроме того, испытания новых торпед, проведенные над опытными корпусами на Черном море, выявили недостаточность старой ПТЗ типа «25+10» – требовалось увеличение толщины главной переборки хотя бы до 40 мм. Кроме того, определенные трудности выявились при расчете ходовых характеристик. В результате максимальное проектное водоизмещение увеличивалось трижды – до 30 500, 32 500 и, наконец, 34 000 тонн. Проектанты отдавали себе отчет о том, что новые корабли с 356-мм артиллерией будут очень большими и дорогими, как понимал это и министр Невский. Было решено, что лишняя тысяча тонн на общем фоне вызовет не критическое увеличение стоимости, в то время как даст довольно значительный рост боевой эффективности. Было решено строить меньше кораблей в сравнении с Великобританией или Германией, но по боевым характеристикам превосходящие их. Так был утвержден финальный вариант «Измаила» с нормальным водоизмещением в 33 950 тонн и скоростью хода в 24 узла. Впрочем, какая-то степень экономии проекту все же была присуща – так, ради экономии пришлось отказаться от кормовой боевой рубки, из-за чего кормовой 6-метровый дальномер стало банально некуда устанавливать. Впрочем, в этом плане «Измаилы» не отставали от кораблей других серий – на них устанавливались 4 8-м дальномера в башнях (корабли получили их сразу при вступлении в строй, одновременно с проведением аналогичной модернизации на старых кораблях), 1 6-м дальномер на крыше рубки главного артиллериста (что, кстати, являлось нововведением, как и пост корректировщиков на топе фок-мачты) и 4 3-м дальномера на надстройках. Кроме того, линкор получил непривычное для линейных кораблей отношение L/B, характерное скорее для линейных крейсеров, что требовалось для развития кораблем высокой скорости в 24 узла.

Корабли строились со средними темпами (вызванными неторопливым финансированием и сложностями с проектированием отдельных элементов, а также значительно возросшим объемом работ в сравнении с кораблями предыдущих серий) – в результате новые линкоры, предназначенные для Тихого океана, вступили в строй уже в ходе Первой Мировой войны, оказавшись запертыми в Балтийском море. Впрочем, это не помешало им принять участие в сражениях с германским флотом и доставить ему немало проблем. Кроме того, во время испытаний и службы ЭУ «Измаилов» превзошли расчетные мощности, в результате чего при форсировании все четыре корабля серии могли развить до 27 узлов хода – показатель, сравнимый с линейными крейсерами! Все четыре корабля серии пережили войну, успев несколько раз обменяться снарядами с их германскими «одноклассниками», и остались в строю после Вашингтонского соглашения. «Измаилов» берегли на случай будущих войн, в которых их мощнейшая артиллерия могла пригодиться, и в 1934-1937 годах все корабли серии прошли модернизацию, для чего им пришлось вернуться на Балтику. Модернизированные линкоры успели принять участие в сражениях Второй Мировой войны и понести в ней потери. Пережившие войну «Измаилы» были исключены из состава флота лишь в начале 1950-х годов, послужив Отечеству достаточно долгое время. Дольше всех в строю пробыл «Рымник» – в списках флота он значился с конца 1914 года до начала 1955, т.е. более 40 лет!

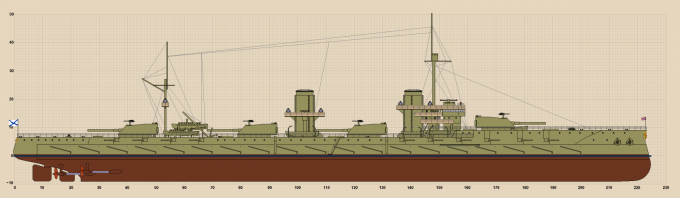

«Рымник» в стандартном флотском окрасе, 1915 год

«Измаил», Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 12.07.1910/18.11.1912/1915

«Кинбурн», Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 12.07.1910/12.12.1912/1915

«Наварин», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 12.07.1910/22.10.1912/1915

«Рымник», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 12.07.1910/15.11.1912/1914

Что мы делаем с «Измаилом»

Как и в случае с «Николаем», от проекта переработок не осталось ничего, кроме статей нагрузки, финальных ТТХ да схем бронезащиты. Весь текст, приведенный ниже, будет базироваться по памяти, и точных чисел там указано не будет.

1) Прежде всего стоит сказать о том, что я урезал. Прежде всего, это вес ЭУ – проектная удельная мощность 17,5 л.с./т ЭУ оказалась заниженной даже для реальных нефтяных котлов, потому взял 20 л.с./т. В конце концов, у нас второе поколение нефтяных котлов устанавливается!

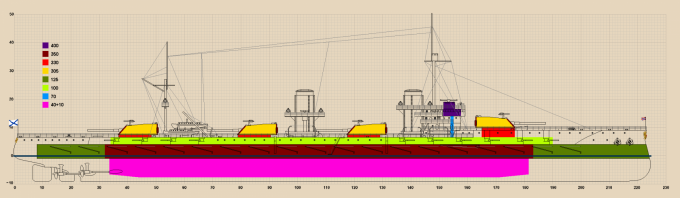

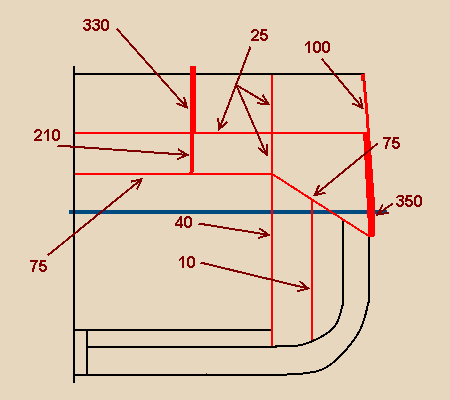

2) Также местами урезал бронезащиту. Продольная переборка внутри корпуса теперь 25 мм, кроме того, броневая защита боевой рубки более обычная (1 ярус с толстой броней + бронированная комм. шахта) и легкая (если я не ошибаюсь, сэкономить удалось что-то в районе 500 тонн только за счет боевой рубки). Кроме того, число 130-мм орудий уменьшилось до 20 – убраны 4 пушки с верхней палубы.

3) Теперь из того, что добавлял. Прежде всего, перетасовывалась горизонтальная бронезащита (верхняя палуба теперь небронированная) и несколько изменена защита между нижней и средней палубами. В реале там была цитадель, но цитадель, как по мне, тонкая и легко пробиваемая тяжелыми снарядами, а под ней уже и погреба были – барбеты упирались в толстую среднюю палубу. Теперь барбеты продлены на одно межпалубное пространство, главная бронепалуба «уехала» со средней на нижнюю, а на средней – тонкая 25-мм. Не самый лучший вариант, но в сравнении с современниками вполне достаточный.

4) Также была увеличена броня пояса до 350 мм, и лобовая/тыльная броня башен ГК — также до 350 мм. Барбеты защищены 330-мм броней до средней палубы, и между средней и нижней — 210-мм кольцами.

5) С поясом, кстати, вышли свои нюансы. Дело в том, что его высота точно неизвестна – я видел упоминания от 5 до 5,25 метров, при наложении же поперечного сечения на координатную сетку высота пояса и вовсе оказалась в районе 5,5 метров. Потому в своих расчетах отталкивался от среднего значения – 5,25 метров. И да, высоту пояса на этом корабле я уже не уменьшал.

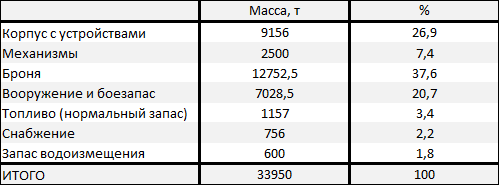

В общем, как-то так и получилось. По развесовке есть вероятность, что закралась ошибка, но найти ее уже не могу.

Тактико-технические характеристики линейных кораблей типа «Измаил»

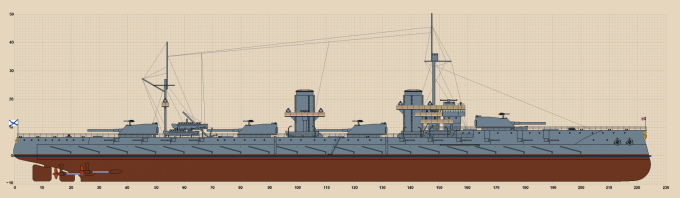

Водоизмещение: 33 950 тоннРазмерения: 224,1х30,5х9,1 м

Механизмы: 4 вала, 4 ПТ Парсонса, 20 котлов Шухова, 50 000 л.с. = 24 узла

Запас топлива: 1157/3900 тонн нефти

Дальность: 5900 миль (15 узлов)

Броня: пояс по ВЛ 125-350 мм, верхний пояс 100 мм, траверзы 75-125 мм, башни 305-350 мм, крыши башен 150 мм, барбеты 210-330 мм, средняя палуба 25 мм, нижняя палуба 75 мм, ПТП 40+10 мм, рубка 250-400 мм, коммуникационная труба 70 мм

Вооружение: 12 356/52-мм, 20 130/55-мм орудий, 8 75/50-мм зенитных пушек

Экипаж: 42/1132 человека

От автора

Стоило мне заявить про альтернативу по Карфагену, как она отправилась вслед за прописыванием истории (т.е. в долгий ящик). Потому обойдусь без конкретизации – скажу лишь, что на очереди после публикации линкоров РИФ уже накапливается материал, несколько иного типа, но все еще в рамках ФАНа. Кстати, по самим линкорам – интересное начинается именно со следующей статьи. Пока что внешне корабли ничем не отличались от реальных, но дальше реальные корабли банально закончились, и чем дальше в лес, тем больше отличий даже от нереализованных проектов… И да, вероятно, при следующих перепилах кораблей отойду от своей дотошности и буду перепиливать их в несколько упрощенном варианте (без детальных просчетов убывания/прибывания весовых нагрузок).

Ну и в качестве завершения статьи вопрос коллегам, сведущим в делах авиационных — почему 20-мм пушка ШВАК имела патрон 20х99 мм весом 95 грамм, в то время как немецкая пушка MG FF – патрон 20х80 мм весом 183 грамма? Как такое может быть, почему более длинный советский патрон в два раза легче немецкого? Можно ли при сохранении тех же размеров советского патрона 20х99 мм, довести его вес до, допустим, 200-225 грамм?