Красные слоны. Часть 3. Запад нам поможет!

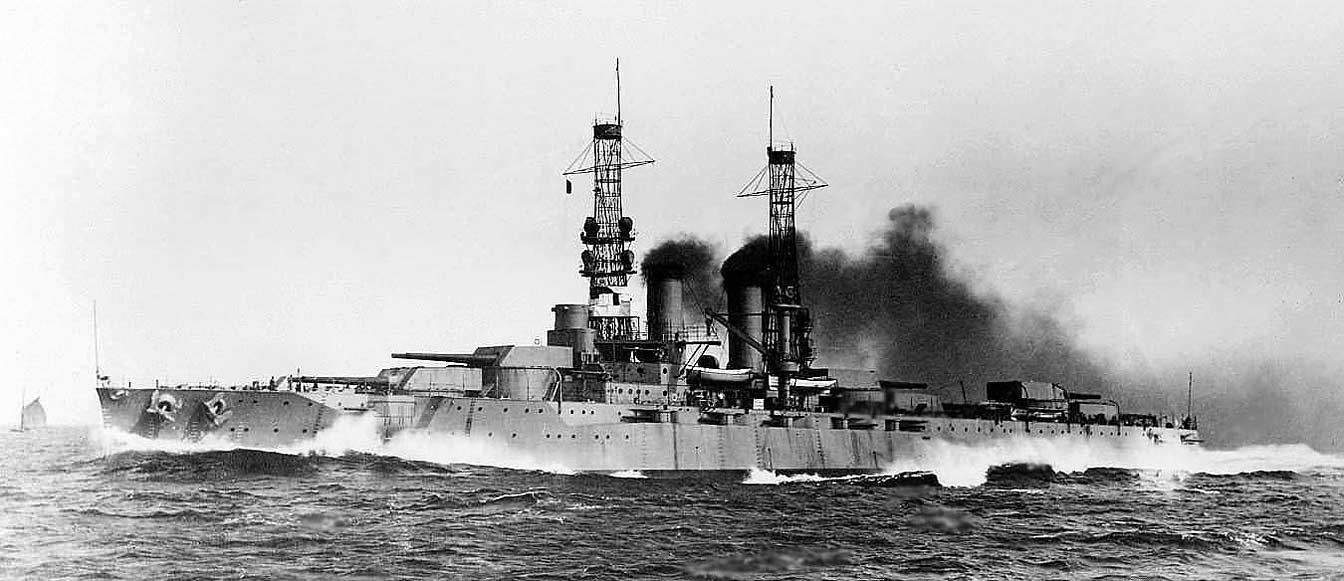

Итак, весной 1940-го года СССР заказывает верфям САСШ постройку двух кораблей (первоначально без вооружения и СУ – фактически только корпуса с той их начинкой, о которой сумеем договориться) по переработанному проекту «Шарнхорста».

Весной 40-го это действительно ещё было возможно. Во-первых, СССР не обижает маленьких – к прибалтам, финнам и румынам относится корректно, «давя» на них исключительно на дипломатическом фронте, причём даже тут не позволяя себе ничего лишнего. Во вторых, собственно американское тяжёлое крейсеростроение переживало не лучшие годы. Довоенная программа строительства тяжёлых крейсеров была успешно выполнена, а постройку серии из 12 ТКР типа «Балтимор» развернут только к июню 41-го.

Конечно, американцы начиная с того же 40-го строили много крейсеров лёгких, но, для нас сие безразлично, поскольку наших «слонов» на стапеле, «заточенном» под лёгкие крейсера, строить невозможно. А свободные мощности покрупней у них были – под те же большие крейсера типа «Аляска» в 41-ом нашлись. Если же рассматривать линкорные стапеля, то в 40-41 г.г. на воду спускаются две «Северные Каролины» и четыре «Южные Дакоты», на местах которых закладываются лишь 4 новых линкора («Айовы»). И, наверняка этими шестью линкорными стапелями возможности американского судостроя не ограничиваются.

Кстати, об «Алясках».

ЕМНИП они разрабатывались в рамках той же концепции что и наши «крейсера истребители крейсеров». Вот только, блестящая поначалу идея создания большого крейсера «истребителя» «договорных» крейсеров, не связанного никакими договорными ограничениями, вскоре полностью потеряла свою актуальность в глазах американских адмиралов: во-первых, адмиралам явно изменило чувство меры – они желали крейсер, обложенный бронёй, способной хоть на каких-то дистанциях выдерживать огонь двенадцатидюймовок, и с 12-ти дюймовой же артой, дабы заранее переплюнуть всех, кто решится строить тяжёлые крейсера без всяких договорных лимитов, а во вторых, при неограниченном (по сравнению с другими странами) военно-морском бюджете они получили возможность строить достаточно линкоров, при которых, гораздо полезнее иметь очень много «обычных» крейсеров-загонщиков, нежели несколько больших крейсеров-охотников. В общем, американцы предпочли единичным волкодавам огромную свору легавых, способных и загнать добычу и просто порвать её числом. Особыми плюсами тут и гораздо большая контролируемая площадь, и не критичность потери отдельных единиц «загонщиков», и большая гибкость в боевом применении. Так вполне адекватные (для заявленной цели!) «Аляски» (построено лишь две единицы из шести планировавшихся) стали, по сути, «белыми слонами» американского флота.

Ну, предположим, корпуса для наших «слонов» американцы строить согласились. Причём первоначально под немецкое вооружение и СУ. Но, после капитуляции Франции СССР начинает поиск альтернативных вариантов и помимо замещения немецкой начинки на отечественную, так же рассматривает и вариант с американской.

Поскольку разрабатывать для нас вооружение с нуля американцы хоть и могут, но не будут, а передавать свои новейшие морские вооружения с СУО госдеп точно откажется, речь может идти исключительно об отнюдь не новых артсистемах и СУО.

ГК – на почти безальтернативной основе, это двухорудийные башни с 305/50 мм пушками с учебного линкора «Вайоминг». Напомню. Когда согласно Лондонскому морскому договору от 1930 г. американцам пришлось в 1931-ом году переделать «Вайоминг» в учебный корабль, они пошли на хитрость: демонтировав три башни из шести, они их аккуратненько законсервировали (на всякий случай), не тронув на самом корабле барбеты и прочую обвязку. К началу ВМВ, «Вайоминг» окончательно устарел и уже когда США вступили в войну, вместо установки тех самых трёх башен на штатные места, они напротив, сняли три оставшихся и превратили старый линкор в плавучий учебный центр корабельной артиллерии ПВО. Его буквально утыкали СУО ПВО и разнокалиберными зенитками так, что корабль даже без всех своих башен ГК оказался перегружен!

Поскольку у американцев имелся в строю систершип «Вайоминга», линкор-ветеран «Арканзас» — последний ЛК в американском флоте, вооружённый 12-дюймовыми орудиями, вполне логично предположить, что американцы согласятся продать нам, в общем-то, уже не нужный им ГК «Вайоминга». Причём линий развития событий тут просматривается аж три:

1. Американцы продают нам артустановки «Вайоминга» (и башни, и орудия, и всё что к ним полагается включая СУО), а сам корабль ещё до вступления в войну переделывают в учебный корабль ПВО.

2. «Вайоминг», предварительно разоружив в нашу пользу, просто списывают, передав его функцию учебного линкора старику «Арканзасу».

3. Не исключено, что в арсеналах флота САСШ имеются на консервации ещё башни с 12-дюймовыми орудиями (известно, что для нужд береговой обороны, американцы имели большие резервы и орудий и башен со списанных кораблей). Но, этот вариант худший, поскольку орудия «Вайоминга» и «Арканзаса» были вершиной эволюции 12-дюймовых американских пушек.

В теории нас устраивает любой вариант.

А после 22 июня 1941 года все госдеповские ограничения (по крайней мере большая их часть, касающаяся не новых образцов) будут сняты и мы, если дела на фронте буду обстоять столь же паршиво как и в РИ, получим-таки требуемое в самые сжатые сроки. И они были бы ещё короче, если бы не большой геморрой с переделками в уже далеко продвинувшихся постройкой корпусах, которые сперва сооружались под немецкое добро, потом под отечественное и вот теперь опять «перезаточка» под уже американское. Но, куда деваться? Одно хорошо – смещать башни или мучиться с новой глобальной перепланировкой нет необходимости, поскольку именно немецкие башни были самыми большими и тяжёлыми из всех вариантов (не считая башен от «Севастополей»).

Шести башен «Вайоминга» как раз хватит на два крейсера. Естественно, мы постараемся договориться с американцами о капитальной реставрации и модернизации и башен и орудий в том же направлении, как они это уже сделали с ГК «Арканзаса» (в т. ч. угол ВН был доведён до 30 гр.).

Может быть, шесть стволов для столь крупного корабля и мало, но учитывая, что затачиваем мы его главным образом для борьбы с ТКР типа «Адмирал Хиппер» и «карманниками» – этого более чем достаточно. Шесть 12-дюймовок нашего «красного слона» способны расковырять «Хиппера» с его 80 мм бронепоясом на любой дистанции реального боя, в то время как 203 мм пушки немецкого ТКР против «слоновьей шкуры» бессильны. Нам главное – этого самого «Хиппера» догнать – что при планируемых 33 узлах (против 32 у «Хипперов») вполне реально. Этому, кстати, очень может поспособствовать то обстоятельство, что каждая башня «Вайоминга» экономит нам (по сравнению со штатными немецкими) более 100 тонн веса.

Поскольку нам необходимо сделать всё как можно быстрее, проще и дешевле, вместо немецких 105 мм спарок ПВО и 150 мм орудий противоминоносного калибра, установим то, что американцы нам дадут в аренду/продадут в рамках «ленд-лиза» без лишней волокиты: старые, добрые 127/50 мм пушки и 127/25 мм зенитки. Все в самом наипростецком одноорудийном палубном исполнении. Немецкие проектные 37 мм спарки МЗА заменим на четырёхствольные 28 мм «чикагские пианино» (вряд ли в тяжёлом для их флота 41-ом, американцы захотят делиться «бофорсятиной»). 20 мм автоматы, не мудрствуя лукаво заменим на спарки крупнокалиберных браунингов.

И ещё. Надо, чтоб свои корабли, в том или ином виде, РККФ, успел формально получить от американцев до 7 декабря 41-го года, когда японцы нокаутировали американский тихоокеанский флот и ради скорейшего восстановления боеспособности которого, госдеп вполне мог реквизировать наши «больших крейсера». Ну, а поскольку, к тому же 7 декабря 41-го года готовность крейсеров хотя бы по корпусам и СУ вызывает некоторые сомнения (хотя, за полтора с лишним года можно успеть сделать очень многое!), необходимо предусмотреть алгоритм перехода кораблей под нашу юрисдикцию с соответствующим размещением экипажей и подъёмом флага сразу, как только это станет возможно – ещё на стапелях, до спуска на воду, под предлогом критического положения в котором оказалась страна после германского нападения 22 июня.

И если всё «срастётся», в том или ином виде, мы (при очень большом желании, разумеется) смогли бы ввести крейсера в строй РККФ на рубеже 43-44 годов.

Теперь, естественно, вопрос – а на фига они нам вообще нужны? Не превратятся ли наши «красные слоны» в никчемных белых? А вот нужны! Имея не плохую в принципе ПВО и, в отличие от той же «Аляски», очень качественную линкорную ПТЗ, эти два больших крейсера (вместе с «истребителями») вполне надёжно защищали бы северные конвои, не позволяя соваться к ним «Хипперам», а если очень нужно, то и «Дойчландам» (соответственно, обеспечивая эсминцам и морским охотникам комфортные условия работы против немецких субмарин). А о «безобразных сёстрах» или «дядюшках» (как обзывали англичане обычно ходивших парочкой «ШиГ») и «Тирпице», с которыми нашим «крейсрочкам» действительно не справиться, пущай у англов с их линкорами голова болит. Всем прочим, мы сами головы поотрываем. И, 44-й год это никак не поздно. Не зря ведь мы только в том же 44-ом, выпросили у «добрых» союзников в аренду линкор «Роял Соверен» (в СФ «Архангельск») и лёгкий крейсер «Милуоки» (в СФ «Мурманск»). Более того. Уже в начале 1945-го, когда активность кригсмарине на севере спадёт, а Северный флот будет иметь в своём составе помимо «исребителей» упомянутые «Роял Соверен» и «Милуоки», можно будет попытаться отправить наши крейсера в США на ремонт-модернизацию (на Севере доков для ремонта кораблей такого размера нет, поскольку на молотовских доках-эллингах под «Советские Союзы» мы сэкономили так же как и на собственно «Советских Союзах») и под это дело заполучить более современное оборудование и вооружение – в т. ч. башенные универсальные двухорудийные 127/38 мм установки с СУО, радары и спарки «бофорсов».

Что касается утверждения, что вместо каждого «большого крейсера» лучше заказать постройку в САСШ двух «нормальных», напоминаю – «большой» это КАЧЕСТВО. Проще говоря, при очной встрече, он утопит оба «нормальных» и пойдёт себе дальше – искать следующих «нормальных», в то время, как нашим «нормальным» придётся постоянно «оглядываться» чтоб ненароком не нарвать не только на большого плохого парня, но и на самую распаршивую субмаринку, против торпед которой обычный крейсер не пляшет (ну разве только сильно повезёт). И, как говорилось выше – большую свору «нормальных», вместо штучных «больших», могли себе позволить только англы с американцами. Нам же сие было просто не под силу. Либо два больших, либо два «нормальных». Да и будут ли американцы строить для нас «нормальные» крейсера? Они тоже готовились к войне, строя косяки различных кораблей в т. ч. огромную серию лёгких крейсеров типа «Кливленд» и заморачиваться копеечным заказом, под который надо занимать крейсерские стапеля не очень-то захотят. А вот заинтересовать их столь дорогостоящим заказом можно вполне.

Ну и напоследок о том, что собственно мы изменим в конструкции «Шарнхорста», помимо безусловно обязательных изменений, внесённых немцами уже непосредственно в конструкцию своих «ШиГ» по результатам их испытаний в 39-ом (котлы и форма носовой оконечности прежде всего). Это проще всего показать в таблице ТТХ:

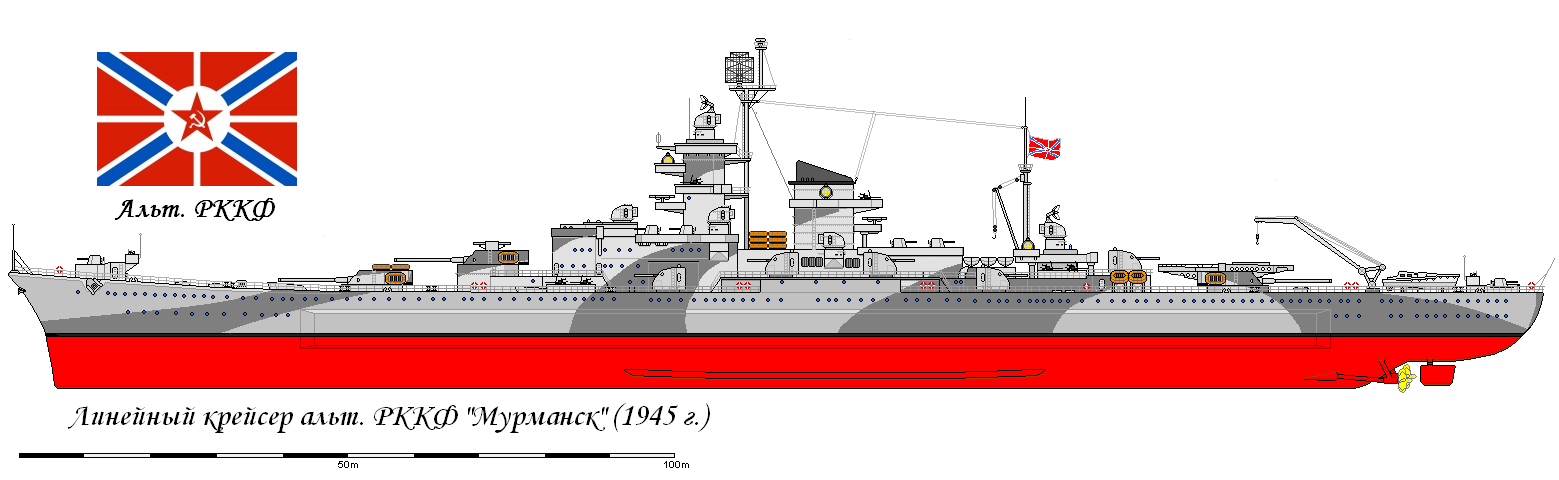

| «Шарнхорст» Германия РИ | «Красный слон» А АИ 41 г. | «Красный слон» А АИ 45 г. |

Размерения (м) | 235х30х8.2 | 231Х29.5Х7.9 | 231х29.5х8 |

Водоизмещение (т) | 32 100 | 29 000 | 30 000 |

СУ (л.с.) | 161 000 | 165 000 | 165 000 |

Скорость макс. (уз.) | 31.5 | 33 | 32.5 |

Дальность (миль) | 7 100 (19) | 7 000 (18) | 6 000 (18) |

Броня (мм): Главный пояс Верхний пояс Траверсы Палуба ПТП Рубка Башни ГК Барбеты |

350 45 150 50+95 45 350 360 350 |

230-150 35 150 35+75 45 230 305 230 |

230-150 35 150 35 +75 45 230 305 230 |

Вооружение ГК ПМ (У) К ДПВО БПВО

ТА Сам/кат |

9 (3х3) 283/54.5 12 (4х2+4х1) 150/55 14 (7х2) 105/65 16 (8х2) 37/83 8 (8х1) 20/65 6 (2х3) 533 3/1 |

6 (3х2) 305/50 8 (8х1)127/50 8 (8х1) 127/25 32 (8х4) 28 16 (8х2) 12.7 6 (2х3) 533 2/1 |

6 (3х2) 305/50 16 (8х2) 127/38

40 (10х4) 40/56 12 (12х1) 20/70 6 (2х3) 533 2/1 |

Некоторые пояснения к таблице.

«Красный слон» А – американской постройки.

Вооружение (всё американское) указано в двух вариантах: «эконом класса» запроектированное по согласованию с американским госдепом после распространения закона о «ленд-лизе» на СССР в 1941 году и «винтажно-тюнинговое» после капремонта-модернизации в 45-ом перед отправкой крейсеров на Дальний Восток для действий против Японии. Не уверен, есть ли смысл в этом столбце указывать в качестве ГК башни подобные тем, что американцы устанавливали на свои «Аляски» — с одной стороны это логично в следствие их отказа от достройки третьего корабля серии (а вооружение, в том числе ГК для него вполне могли остаться «бесхозными»), а с другой, во-первых это опять трудоёмкие переделки в корпусе (на войну с Японией уже не успеть однозначно), а во вторых, лишний «алясочный» ГК у американцев если и есть то только на один корабль, что не есть здорово.

В целом же, вариант такого «обретения» столь мощных кораблей для РККФ мне представляется хоть и абсолютно фантастичным, но, всё же укладывающемся в рамки какойнить альтернативы (хотя бы данной). Главное – экономика наша занимается перед войной более нужными вещами, флот получает то, чем не обзавёлся ни во время, ни после войны, да и цена вопроса особого значения в данном случае не имеет, поскольку даже изначально с американцами, наверное, можно договориться о крупном кредите, срок выплаты которого будет растянут «до бесконечности» после того как война сделает нас союзниками. По сути, применительно к годам войны, это – «халява сэр»!