Статья Вадима Антонова с сайта WARSPOT.

При добросовестном изучении любой сложной темы полностью закончить исследования практически невозможно. Их можно остановить на каком-то этапе и даже опубликовать результаты, но всегда останутся белые пятна. А заглянуть под эти пятна позднее помогают случайные архивные или полевые находки. Так получилось и с изучением опытных работ первой половины 1938 года, которые привели к появлению стального нагрудника СН-38. Благодаря новым архивным находкам мы можем узнать о нагрудниках, которые создавались и испытывались после первого опытного образца нагрудника инженера Ижорского завода И.М. Вейнблата, но ещё до создания СН-38.

В 1936 году, до работ Вейнблата, НИИ №13 провело испытания обстрелом опытного образца нагрудника-кольчуги, присланной из наркомата обороны (НКО) СССР. Испытания показали, что даже если пуля оставляла целыми элементы кольчуги, то поражение всё равно происходило за счет свободного проникновения свинцовых брызг. При этом пулестойкость оказалась равноценной сплошной броне меньшего веса и толщины чем кольчуга — естественно, такой образец индивидуальной защиты бойца был отвергнут.

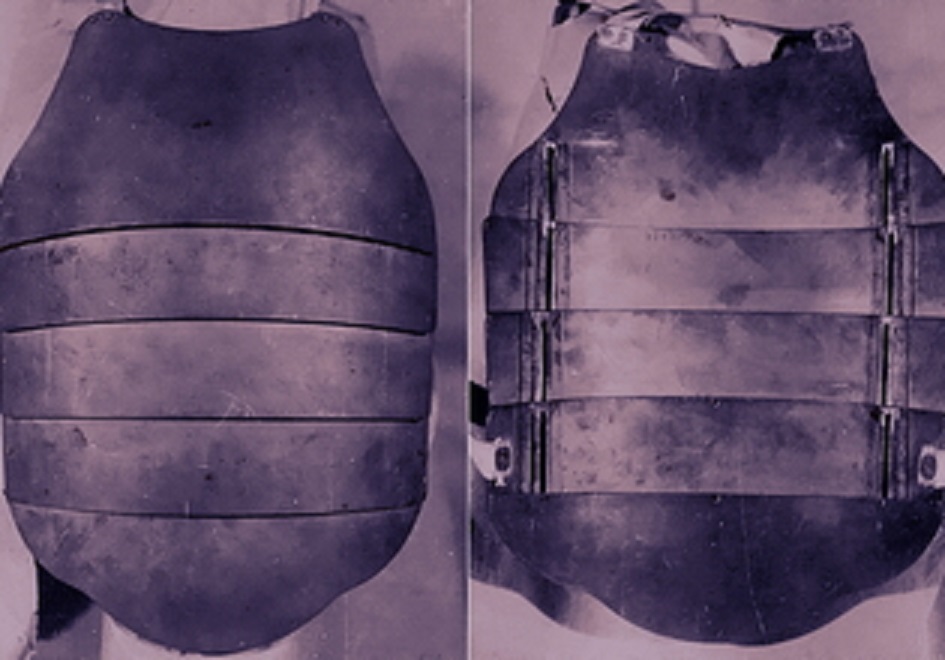

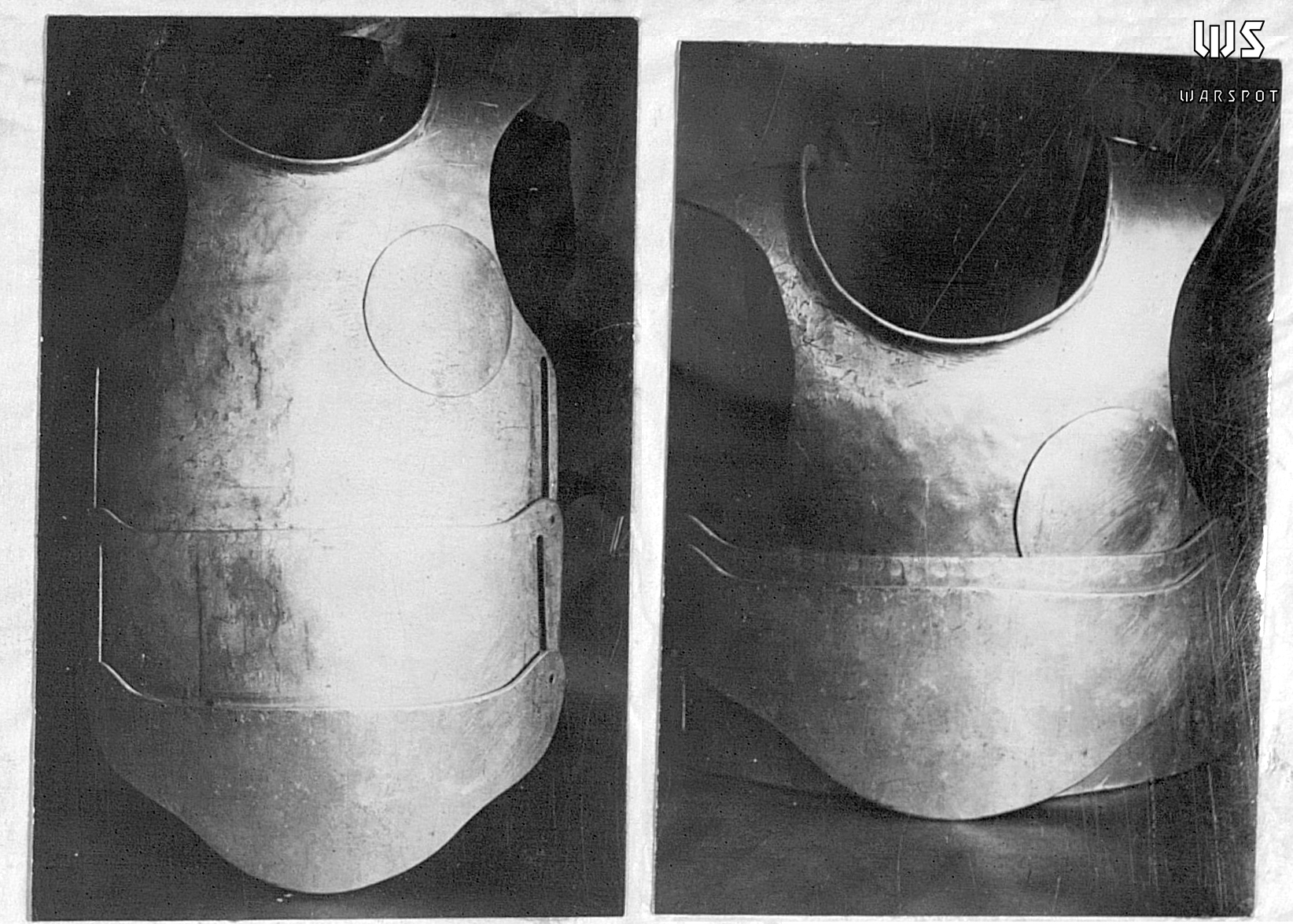

Изображения «венгерской груди» из документа НИИ №13 (ЦАМО)

Нагрудник Вейнблата тоже попал в НИИ №13 из НКО и был там изучен, фигурируя в переписке как «опытный образец Ижорского завода». Его характеризовали «по существу, являющимся лишь копированием средневековых образцов», с формой «венгерской груди». При этом в качестве прототипа указывали на «ряд нагрудников конца XV века или нагрудник XVII века из коллекции Эрмитажа». Отмечалось, что большую пулестойкость обеспечит сферическая форма, чем форма с ребром-килем, как у нагрудника Вейнблата.

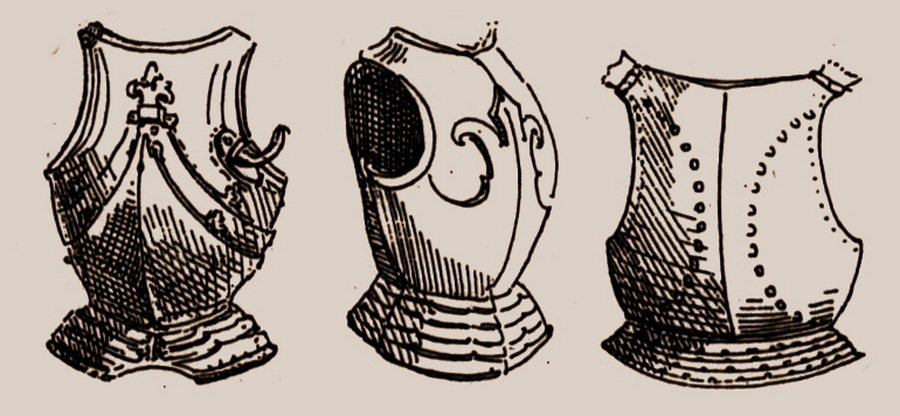

Подобная кираса иллюстрировала аналог нагрудника инженера Вейнблата в документе НИИ №13 (Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»)

Работы по созданию нагрудников были активизированы Управлением обозно-вещевого снабжения (УОВС) РККА в первой половине 1938 года. Остро встал вопрос о выборе оптимальной формы и конструкции нагрудника. В позднем отчете 1941 года, где описывались все начальные этапы работ, отмечалось:

«К моменту начала работ, тактико-технических требований, которые могли бы служить руководящим материалом при выборе конструкции нагрудника, не было. Отдельные же указания по этому вопросу носили общий и неконкретный характер, и сводились к требованию удобства нагрудника в носке и ограничения веса.

Работы по выбору формы и конструкции в первой своей стадии не были систематическими и носили, по существу, характер опробования отдельных вариантов, между собой иногда не связанных…»

В первой половине 1938 года УОВС РККА сначала самостоятельно, а потом совместно с инженерами НИИ №13 изготовили и испытали пять различных вариантов нагрудника. Вероятнее всего, детали изготавливали на ЛМЗ (Лысьвенский металлургический завод), там же и испытывали опытные образцы.

Первый вариант УОВС состоял из 13 элементов, вшитых с обеих сторон в чехол из хлопчатобумажной ткани — чем-то это напоминало кольчато-пластинчатый доспех-панцирь, но на тканевой основе. Толщина отдельных деталей нагрудника составляла 3,2–3,4 мм, общий вес собранного изделия достигал 4,6–4,8 кг. Испытания выявили недостатки, которые поставили крест на этой конструкции:

- ненадежность соединения отдельных деталей. При первом же попадании пули происходило выпадение отдельных деталей;

- невозможность складывания отдельных частей нагрудника в виде щитка;

- неудобство крепления нагрудника на теле бойца.

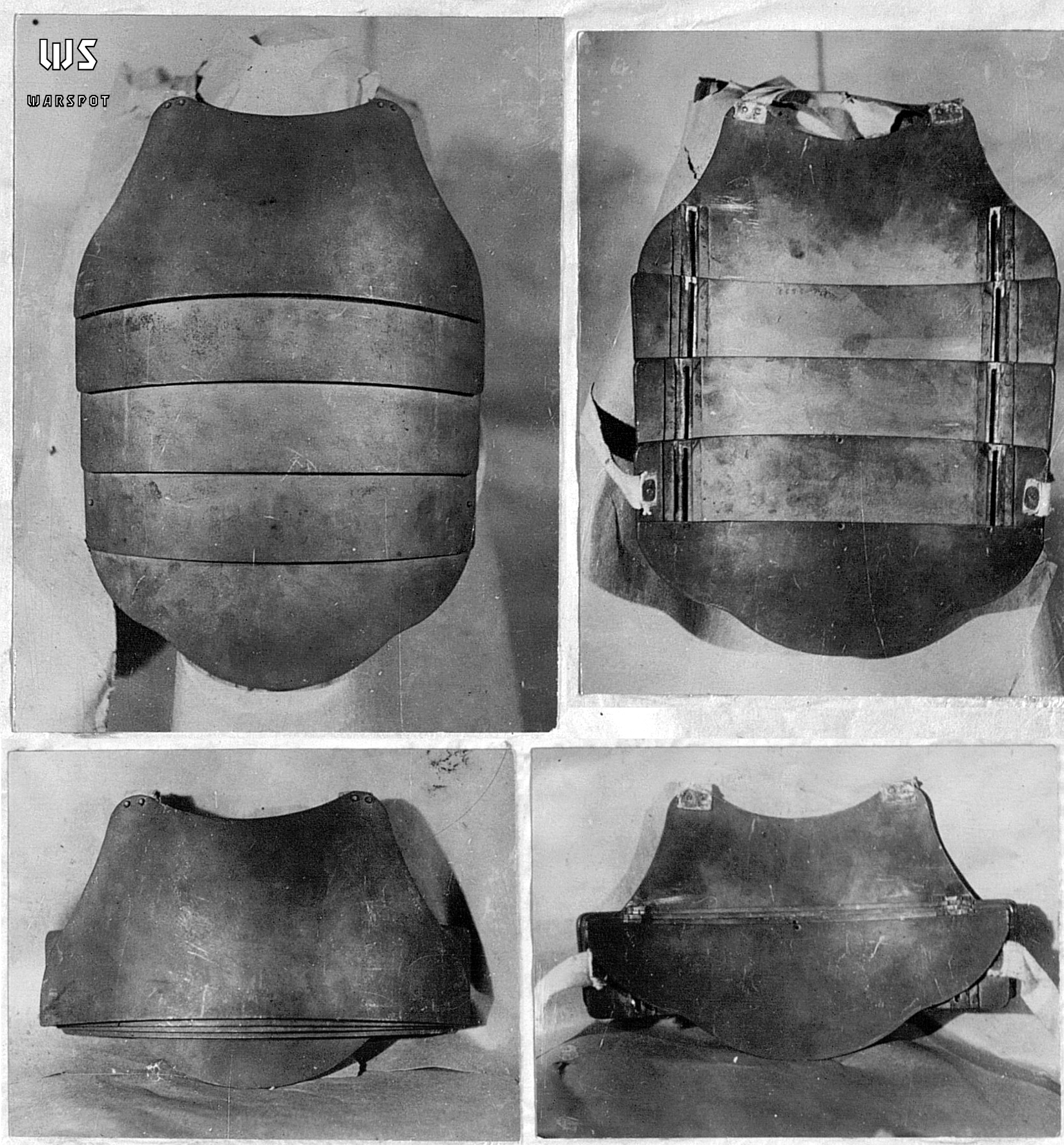

Первый вариант нагрудника УОВС РККА, вид спереди и сзади (ЦАМО)

Второй вариант УОВС был похож на первый, но в нём было сокращено число элементов. Конструкция представляла собой нагрудник панцирного типа из пяти элементов, вшитых с обеих сторон в хлопчатобумажный чехол. Толщина вшитых деталей составляла 3,9–4,0 мм, а общий вес достигал 5,2–5,4 кг. Конструктивно от первого образца он отличался только количеством пластин. Увеличение веса связано с большей толщиной элементов. Недостатки у него были те же, что и у первого варианта.

Второй вариант нагрудника УОВС РККА, вид спереди и сзади (ЦАМО)

Дальше испытывались варианты, созданные НИИ №13 при участии УОВС РККА.

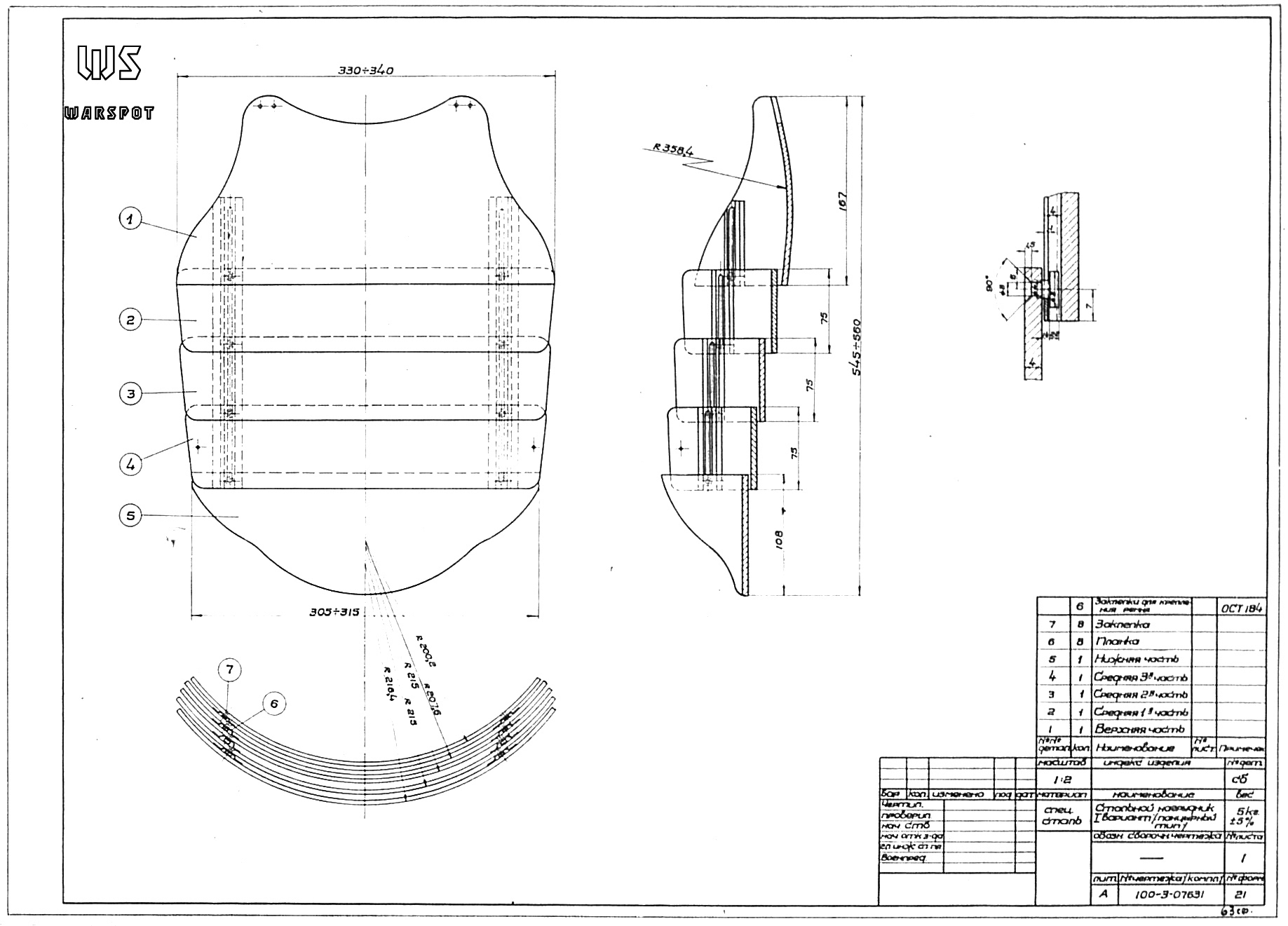

Третий вариант, он же первый вариант НИИ №13 лишился тканевого чехла-основы и стал цельнометаллическим. Он также состоял из пяти частей, но для крепления пластин между собой использовались планки. Внутри планок перемещалась головка-заклепка от следующей пластины. Такая конструкция давала возможность не сковывать движения тела бойца и избавиться от чехла. Толщина деталей была аналогична второму варианту (3,9–4,0 мм), вес в собранном виде составлял 4,8–5,0 кг. Этот вариант мог складываться и превращаться в стрелковый щит.

Третий вариант нагрудника (первый вариант НИИ-13). Вид спереди и сзади в виде щитка и в разложенном виде. Сегменты пластин соединены с помощью планок (ЦАМО)

Испытания обстрелом показали, что подобная конструкция не выдерживает попаданий. Из-за того, что планки крепились к пластинам с помощью заклёпок, при первых ударах пулями вся система крепления нарушалась: пластины либо заклинивало, либо они выпадали.

Габаритный чертеж третьего варианта нагрудника (ЦАМО)

Четвертый вариант нагрудника состоял из трёх частей, позволявших складываться в щиток. Подвижность частей между собой обеспечивалось за счет болтов, скользивших в прорезях пластин щитка.

При разработке этого варианта учитывался опыт изготовления первых трёх вариантов. Нагрудник увеличили по площади, улучшили способ ношения за счет добавленных наплечников и более плотного прилегания к корпусу. Напротив сердца поставили дополнительную круглую накладку, а для защиты лица от свинцовых брызг при ударе пули на верхней пластине сделали воротник (буртик).

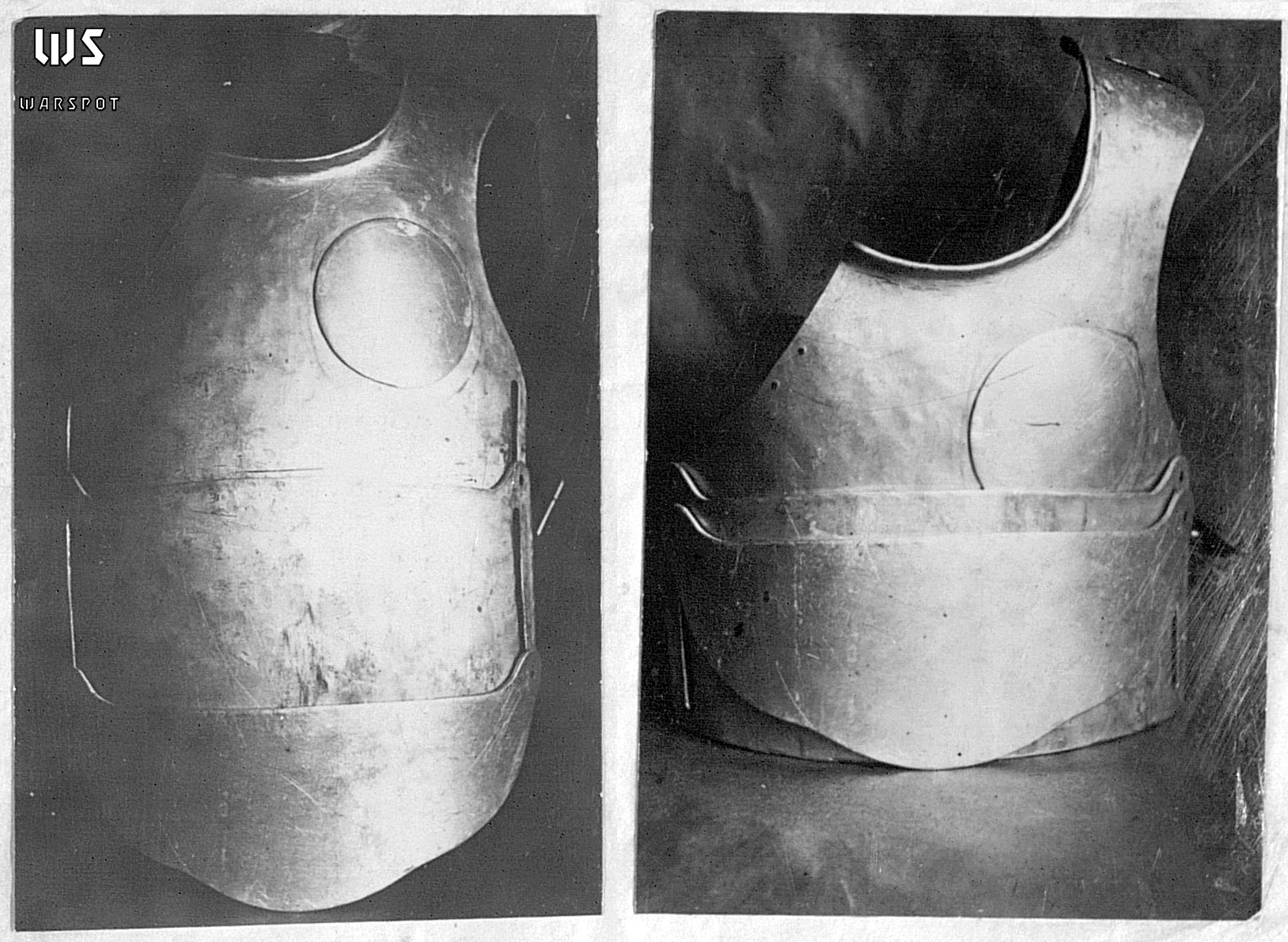

Четвёртый вариант нагрудника, вид спереди в сложенном и в разложенном виде (ЦАМО)

Помимо выявленных проблем, у всех четырёх вариантов был еще один общий существенный недостаток — бойцу в нагруднике сложно было стрелять:

«Одним из основных требований, которые должны быть предъявлены к современному нагруднику, является требование обеспечения свободы бойца при стрельбе из различных положений. Отсюда вытекает необходимость несимметричного построения нагрудника…»

Пятый вариант был во всем аналогичен четвертому, за исключением одного важного конструктивного момента: была срезана правая плечевая опора. Удаление опоры понадобилось для обеспечения удобства стрельбы, т.к. упирать приклад в металлическую часть и вести стрельбу оказалось сложно, металлический тыльник винтовки скользил по металлу нагрудника.

У четвертого и пятого вариантов конструкция складывания была более надежной, чем у третьего, однако недостаточно прочной. В случае деформации нагрудника при попаданиях пуль или неудачном складывании дальнейшая его эксплуатация становилась затрудненной.

Пятый вариант нагрудника, вид спереди в сложенном и в разложенном виде (ЦАМО)

Итогом этих испытаний стал вывод, зафиксированный в отчете 1941 года:

«При разработке современного нагрудника из соображений неизбежного утяжеления нагрудника при увеличении количества элементов (из-за частичного перекрывания их) и возможностью проникновения свинцовых брызг через швы нагрудника количество элементов должно быть минимальным. Что же касается большой простоты штамповки нагрудника, состоящего из мелких элементов, то при современном уровне техники это не имеет существенного значения».

Это соображение было учтено, и уже в одном из вариантов будущего нагрудника СН-38, как и во всех последующих нагрудниках, создававшихся при участии НИИ №13, число подвижных бронеэлементов сократилось до двух, при том, что в первом образце УОВС их было 13.

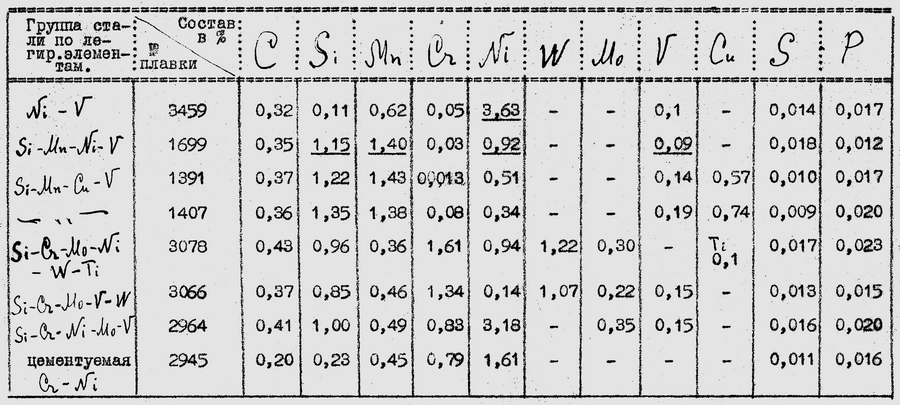

Параллельно с выбором варианта формы и конструкции велись работы по изысканию марки стали для нагрудников. Опробовались шесть высоко- и низколегированных марок стали с разными режимами термообработки.

Таблица химического состава сталей, рассматривавшихся для нагрудников (ЦАМО)

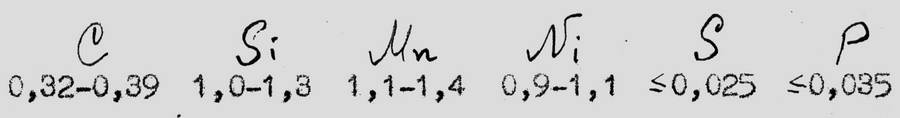

От цементации в итоге отказались т.к. в тонкой (до 5 мм) броне она обеспечивала лучшую защиту от бронебойной пули, но при этом оказывалась хрупкой и раскалывалась пулей образца 1908 года (на защиту от неё в первую очередь и рассчитывались нагрудники, т.к. она была основной). Отказались и от специальных марок стали, пошли по пути унификации: сталь для защитных касок должна была подходить и для нагрудников. Всем требованиям удовлетворяла сталь 36СГНА, разрабатывавшаяся НИИ №13. В конце 1938 года эта сталь была принята на вооружение в качестве штатной марки шлемовой стали.

Химический состав шлемовой стали 36СГНА (ЦАМО)

После того, как определились с маркой стали, надо было подобрать толщину пластин. Т.к. 36СГНА была хорошо изучена специалистами НИИ №13 на толщинах 1,2–6,0 мм как в полевых, так и в лабораторных условиях, окончательный выбор толщины зависел от тактико-технических требований (ТТТ) на нагрудник. В ТТТ должна была определяться минимальная дистанция обстрела для гарантированной полной защиты бойца, но они появились позднее.

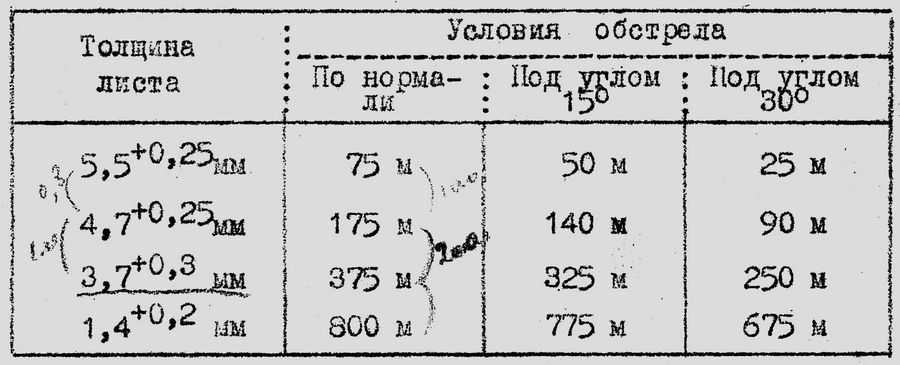

Гарантированные дистанции тыльной прочности при обстреле пулей образца 1908 года (ЦАМО)

После окончания испытаний окончательно определились с формой нагрудника по пятому варианту. Конструкцию доработали в отношении гибкого соединения частей нагрудника, увеличения буртика воротниковой части, уточнения общего контура и системы крепления нагрудника на бойце. Доработанный вариант рассмотрели в НКО, и решением наркома обороны СССР маршала К.Е.Ворошилова приняли для изготовления опытной партии. К этому времени были разработаны и ТТТ.

Испытания и доработки заняли первую половину 1938 года. Последующее утверждение и разработка ТТТ затянулись, поэтому работы по созданию опытной партии нагрудников начали, не дожидаясь их — об этом можно прочесть в соответствующем материале, с упоминания которого мы начали.

источник: https://warspot.ru/21530-kolichestvo-elementov-dolzhno-byt-minimalnym