Как бы пошла история если бы Патриций Григорий в 647 году защитил Африку от арабского вторжения. Часть 5. В Триполитанию!

К исходу второй недели, с тех пор как он спешно покинул Такапес, ибн Саад со своим маленьким отрядом наконец достиг осадного лагеря у стен ливийского Триполи. По дороге полководец рассылал гонцов ко всем отрядам арабов, что еще вели осаду или блокирование городов западной Триполитании, с приказом им немедленно сворачиваться и уходить на восток на соединение с основными силами под Триполи – при этом воинам предписывалось, по возможности не вступая в схватки с наступающим «войском румов», постараться основательно разорить сельские округи осажденных городов – если уж в этот раз, Ифрикию покорить не удалось, то нужно хотя бы постараться причинить врагу как можно больший урон, ограбив ту ее часть, что еще контролировалась арабскими войскам, с тем, чтобы «румийцы» вступали в разоренную страну, где им будет тяжело снабжать свои войска.

Едва вступив в лагерь, занятый буднями осадной жизни, ибн Саад, узнал, что командующий силами осады Буср ибн Абу Арта недавно возвратился из успешного рейда на оазис Ваддан, что лежал юго-западных землях в восточной части Триполитании (230 км южнее совр. г. Сирт) – местный берберский вождь – «царек», некогда, подобно своим предкам, числившийся «другом и союзником римского народа», уже давно властвовал в оазисе сам по себе и не оказал завоевателям никакого сопротивления, покорно впустив их на территорию оазиса и его одноименную столицу, обеспечив арабов всем необходимым и пообещав выплачивать халифу установленную дань. Страшные известия Сада о разгроме арабского войска под Суфетулой и гибели аз-Зубайра мгновенно испортили приподнятое настроение командующего силами осады, — после удачного похода на Ваддан, он рассчитывал все же взять богатый Триполи, который, по его мнению, вот-вот должен был пасть, но теперь ему приходилось подумать о других вещах, — Абу Арта, был опытным военачальником, прошедшим египетскую и сирийские компании против ромеев и прекрасно понял, что за катастрофа произошла с «армией вторжения» в южной Бизацене. На коротком военном совете, военачальники решили, что ибн Саад, как «старший» полководец, должен немедленно отправиться в свое наместничество в Египет и Киренаику, с тем чтобы подготовить их к обороне от возможного ответного вторжения «румов» с запада и также оградить земли Верхнего Египта от вероятных набегов нубийцев, которые вскоре наверняка могут попытаться воспользоваться сложившейся ситуацией, попутно Саад должен будет проинформировать халифа о произошедшем несчастье и взяв на себя ответственность за случившееся, попросить у того дополнительных сил для скорейшего усиления египетских войск, сильно поредевших после неудачного похода. Абу Арта же в свою очередь, соберет вокруг себя, насколько возможно, все отступающие сейчас со всей западной Триполитании «осадные» и тыловые отряды, а заодно и выживших беглецов из под Суфетулы, после чего, даже если Триполи все еще не падет, он отступит в город-лагерь Тубакт, где займет прочную оборону против войск «царя Джурджира», продвигающихся сейчас на восток, и попытается сдержать или отразить его, впрочем Саад, дозволял Абу Арту в случае крайнего осложнения обстановки и с тем, чтобы сберечь остатки войск, даже покинуть и новопостроенный Тубкат, эвакуировавшись в Киренаику.

Меж тем войска императора Григория форсированным, на сколько это было возможно, маршем двигались на восток в сторону осажденного Триполи по старой римской дороге. После выдвижения армии из Такапеса, отряды противника, по началу, ей на встречу практически не попадались, — как правило разведчики лишь фиксировали клубы пыли от отступающих арьергадных отрядов арабов, зато следов их пребывания в здешней сельской округе хватало с лихвой – сожженные селения и фермы, на пепелищах которых лишь редкие уцелевшие обитатели в истерзанных рубищах со слезами на глазах встречали императорских воинов, — вытоптанные поля, засыпанные колодцы, сожженные или вырубленные местами сады, виноградники и оливковые рощи, в возделывание которых поколения «ливийцев» вкладывали колоссальный труд, дополняли безрадостную картину. Конечно тем силами, что еще оставались здесь у арабов, да еще и в условиях поспешного отступления, невозможно было физически за короткий срок превратить всю округу в «пустыню», но тем не менее значительный ущерб хозяйству и беды местным жителям они все же причинили…

Особенно мрачное впечатление это унылое зрелище повсеместного запустения и разорения производило на воинов-федератов — уроженцев оазиса Капсы, по крови принадлежавших к племенам берберов-амазигов и, по сути, являвшихся местными уроженцами, — некогда их предки и родственные им племена, населявшие с древних времен южные земли провинции Бизацена — как собственно сам оазис Капса , со столицей в одноименном городе (совр. Гафса в Тунисе — с 540 г. город именовался Юстниана-Капса и являлся резиденцией дукса Бизацены, примерно в тоже время он был окружен новой крепостной стеной), так и окрестные земли и горы, то покорялись Империи, то вновь восставали и воевали против нее, но после впечатляющих побед Иоанна Троглиты (воспетых в одной из последних латиноязычных эпических поэм Античности Iohannis, seu de Bellis Libycis ), разгромившего в середине VI в. «конфедерацию Каваона», (к которой примкнули и местные берберы), они были окончательно «усмирены», и вот уже почти сто лет тому как, успешно состояли на военной службе у Империи в качестве «имперских федератов» под командованием римских офицеров — «опционов», — как и у всех трансграничных жителей, в ныне разоренных селениях западной Триполитании, уроженцам Капсы кто-то кому-то приходился дальним или близким родственником или просто знакомым и если прежде, предки нынешних имперских федератов, случалось и грабили здешних поселян, то их потомки защищали эти территории от своих более «диких» сахарских сородичей и вполне взаимовыгодно сосуществовали с местным оседлым романизированным населением, но вот от невесть откуда взявшихся арабов, как видно своих соседей и земляков они сберечь не смогли, зато в их понятиях, теперь они могли славно отомстить за их гибель или пленение, чем активно и занимались – федераты из Капсы теперь обычно сами просились в передовые дозоры и если им случалось настичь зазевавшихся арабских фуражиров или отставших бойцов арабских арьергардов, то, как правило, всех их безжалостно уничтожали…

В реале оседлые и полуоседлые берберы Капсы (Гафсы), даже после завершения арабского завоевания Северной Африки, еще очень длительное время продолжали сохранять определенную автономию и преимущественно оставались христианами, а их язык, по сути оставался «осколком» африканской «версии» позднеантичной народной латыни – подобная латынь, как устная так и письменная, сохранялась в Гафсе, по свидетельству Аль-Идриси, вплоть до XII столетия и называлась на арабский манер – «аль-латини аль-африки» (букв. «африканская латынь»). Возможно, что в горах и оазисах Капсы, под защитой дружественных берберов, в период арабских завоеваний нашли приют многие жители и воины из павших городов и крепостей Карфагенского экзархата, решивших не покоряться завоевателям, — по некоторым сведениям, уроженцы Гафсы, среди прочих латиноязычных христиан Туниса, активно помогали норманнам во время их завоевания Сицилии и походов в Африку, и даже поддерживали крестоносцев, в XIII веке некоторое их количество «выселилось» на Сицилию, куда их приглашали местные короли и феодалы, взамен изгнанных мусульман.

Вторым освобожденным городом западной Триполитании стал старинный портовый город Гигтий (Гигтис), времена его расцвета, свидетелем которых остались форум и термы времен Антонина Пия, давно миновали, но и в VII в. город продолжал существовать, — опоясанный мощными «юстиниановыми стенами» он избежал разорения во время похода Амра четыре года назад и теперь все еще стойко удерживался гарнизоном и местным ополчением – арабы блокировавшие город несколько месяцев дисциплинированно отступили на восток по приказу ибн Саада, предварительно опустошив его округу, и избежали тем самым столкновения с имперским войском.

Однако, все же, императорским войскам вскоре удалось перехватить крупный отряд арабов, не успевший вовремя переправится с о. Гирбы (совр. о. Джерба в Тунисе), что лежал за узким проливом практически напротив Гигтия – в позднеантичное время этот крупный прибрежный «плоский» остров был связан с материком, периодически обнажавшимися косами-отмелями (в наше время остров отделяет от материка узкий мелкий пролив, а связывает автомобильная дорога проходящая по косе), по которым на остров можно было попасть сухопутным путем, примерно как по «адамову мосту» на о. Шри-Ланку. Город-столица острова, носивший одноименное название Гирба, лежавший на севере острова, был процветающим торговым портом, в котором проживала в т.ч. и довольно большая и богатая древняя еврейская диаспора (сохранившаяся синагога Эль-Гирба, возраст которой достигает 2000 лет, считается самой древней в Африке и одной из старейших в мире), а сами островитяне в большинстве своем были довольно зажиточными крестьянами, мелкими ремесленниками и рыбаками, производившими в условиях мягкого климата и плодородных почв острова (даже сейчас температура воздуха на о. Джерба всега на 1,5-2 градуса теплее чем на континенте, а сам остров является крупным туристическим центром с развитой талассотерапией) на продажу пшеницу, оливки, фрукты (в основном финики и инжир), вино, гончарную продукцию и продукты рыбной ловли. Остров «словно лесом» был покрыт многочисленными тенистыми садами и фруктовыми рощами, которые поливались водой из многочисленных колодцев.

Когда арабы вторглись на остров небольшой местный гарнизон и ополченцы какое-то время удерживали их на переправах, давая тем самым многим сельским жителям возможность укрыться за городским стенами Гирбы, а затем отступили и сами, после чего арабы заполонили весь остров и ни шатко ни валко повели осаду Гирбы, периодически торгуясь с местным епископом и купеческой верхушкой об условиях капитуляции или размерах выкупа с города и островитян и откровенно расслабились, расположившись на постой в богатых селениях острова, укрываясь в тамошних садах от летнего зноя. Прибытие гонца ибн Сада с приказом о немедленном отступлении с острова и разорении округи, было подобно грому средь ясного неба, прервавшего эту ленивую негу. Так и не добившись сдачи Гирбы, арабские «оккупационные» отряды принялись опустошать остров, где еще недавно предавались отдыху, собирая там богатую поживу и постепенно стягиваясь к естественным песчаным отмелям-«переправам» в юго-восточной части острова, где дождавшись отлива и максимального «осушения» переправ, арабское воинство растянувшись длинной колонной начало выходить с острова на материк и… в тот момент когда «голова», вышедшей с острова арабской колонны, состоявшей из верениц груженых награбленным скарбом лошадей и верблюдов, с привязанными к ним плачущим пленниками и пленницами уже казалось достигла противоположного берега их внезапно атаковали конные берберские разведчики императора Григория, во главе которых шел со своим букелариями наследник престола Альтавы Аксель Цецилий.

Лихо сбив охранение и буквально врубившись в арабскую колонну берберская конная разведка римлян посеяла панику среди заметавшихся по косе отягощенных скарбом арабов, которые то и дело сталкиваясь друг с другом или с берберами и римлянами, периодически опрокидывались с песчаных отмелей косы на мелководье вместе со своими верблюдами и лошадьми и бессильно там барахтались, настигаемые безжалостным оружием «румийцев». Постепенно на берег выходили все новые и новые кавалерийские нумерии и прочие отряды «африканского воинства» и многие императорские воины и наемники «симмахии», конные и пешие, бросались на помощь разведчика в кипевшие, то тут, то там, на косе и мелководье, отчаянные схватки — кровавая сеча, где по щиколотку, где по колено, а где и по пояс в соленой, уже окрасившейся алым цветом, воде и на мокром песке под лучами безжалостно палившего солнца, была жестокой, — арабы, как зверь, попавший в смертельную ловушку, бились храбро и отчаянно, неистово пытаясь вырваться с проклятой косы, но силы были неравными и когда на берег, в окружении гвардейцев выехал сам император Григорий, все уже было кончено…

На некоторое время продвижение римлян замедлилось, с одной стороны император Григорий понимал, что упускает драгоценное время, давая противнику шанс оправиться, с другой стороны следовало дать время на отдых войску и устроить местные дела, к тому же в портах Гигтия и Гирбы находилось небольшое количество патрульных кораблей, принадлежавших местным гарнизонам и некоторое количество различных купеческих судов – мобилизовав эти импровизированные «флотилии», император организовал с их помощью морскую разведку побережья и установил связь с остальными городами западной Триполитании, — в частности выяснилось, что жители прежде богатой, но разоренной Амром четыре года назад, Сабраты, на этот раз не стали искушать судьбу и после недолгой осады сдали свой город арабам «по соглашению», чтобы избежать его повторного его разорения, с трудом уплатив им при этом выкуп, для сбора которого захватчикам отдали даже церковные сокровища, местный же гарнизон этой «капитуляции» не принял и на своих судах ушел в Триполи, усилив тамошних защитников. Некоторое время назад арабы организовано покинули город, не тронув горожан, но всю округу основательно пограбили и разорили.

Император тут же немедленно отправил несколько частей с задачей занять оставленную врагами Сабрату, а заодно и выступить в качестве передового авангарда своего войска. Также моряки рассказали, что Триполи еще держится и ждет помощи от императора, а вокруг города все еще находится сильное арабское войско и к противнику постоянно пребывают различные отряды, видимо бегущие или отступающие с запада, под напором имперских войск, тем самым, однако, усиливая контингент осаждавших, что было не совсем приятным сюрпризом для императора и его офицеров, но, самым удивительным известием было то, что все еще не пал Лептис-Магна, с трудом, но удерживаемый своим гарнизоном – полуразрушенный, пришедший в упадок и многократно разоренный в прошлом, некогда прекрасный и многолюдный город, являвшийся прежде главным военно-административным центром римской Ливии и родиной знаменитого императора Септимия Севера, теперь он сам по себе не представлял для арабов особого интереса, кроме как в том отношении, чтобы блокировать его немногочисленных защитников, засевших в непролазных руинах, и не допустить тем самым себе удара в тыл с их стороны. Отправив на кораблях необходимые запасы и некоторое количество пехоты для усиления гарнизонов осажденных городов, император вновь двинулся на восток.

Миновав Сабрату, ранее занятую передовыми частями, в начале сентября месяца, императорское войско через несколько дней марша приблизилось к Триполи – разведчики авангарда и моряки с кораблей докладывали, что противник, очевидно готовится дать сражение и в арабском осадном лагере и вокруг него происходит постоянная суета.

Абу Арта старался следить, по мере возможностей, за продвижением войска «румийцев» и в точности следуя инструкциям ибн Сада, который, по его расчетам, уже должен был прибыть в Барку, собирал во круг себя все наличные арабские силы отступавшие из западной части Триполитании, впрочем, формальное возрастание численности его войск, за счет новоприбывших, отнюдь, не добавляло оптимизма командующему – если отряды, прежде блокировавшие города, в основном прибывали в его лагерь в порядке и часто даже с добычей, давали определенные надежды, то в тоже время постоянно прибывавшие немногочисленные беглецы из под Суфетулы, чудом вырвавшиеся из бойни на бродах Гирбы и даже ускользнувшие из Такапеса разрозненные беглецы, днями и ночами, жалкими кучками добиравшиеся до лагеря из последних сил, производили на командующего тягостное впечатление, — потрепанные и изможденные, имевшие многочисленные ранения и крайне жалкий вид, эти горе-воины попав в лагерь и едва придя в себя, теперь начинали сеять панику среди его воинов, рассказывая им об ужасных стотысячных полчищах жестоких берберов, идущих за ним по пятам и питающихся «плотью правоверных» и коварных «румийцах», — они помышляли теперь не столько о битве и добыче, сколько о бегстве, призывая своих товарищей и их командующего немедленно отступать из этих проклятых земель и просить помощи у халифа. Пока Абу Арту более менее удавалось гасить эти настроения, но боевой дух его войска, формально насчитывавшего уже около 10 тыс. человек, оказался надломан, особенно это почувствовалось, когда осажденные триполийцы воспряли духом, получив подкрепление по морю, и даже стали совершать ночные вылазки, а когда вскоре пропало несколько дозорных отрядов, полководец понял, что «царь Джурджира» и его воинство находятся уже где-то совсем неподалеку…

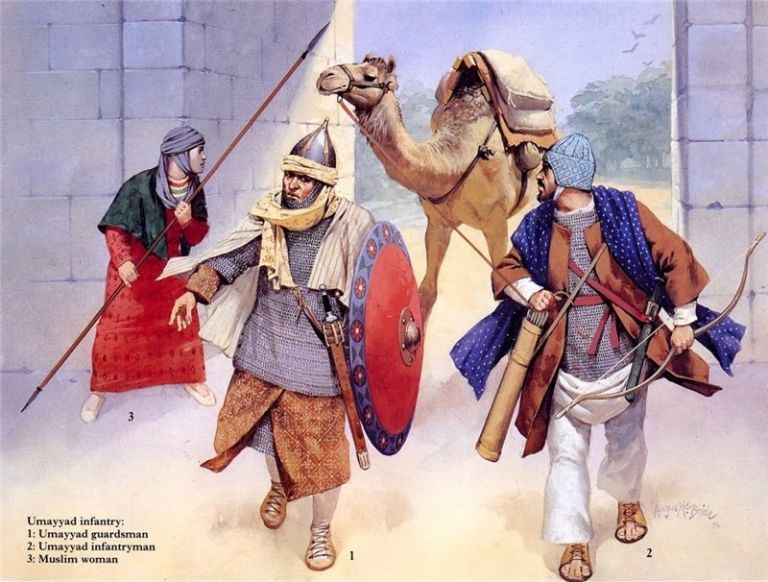

Вскоре начались столкновения передовых частей, а спустя недолгое время и все императорское войско, численно превосходившее противника, подобно разлившейся реке «выплеснулось» с запада на подступы к Триполи и сходу развернуло свои боевые порядки начав, постепенно продвигаясь на встречу врагу, все более вытягивать один из своих флангов по фронту, стараясь охватить и окружить огромный осадный лагерь, — Абу Арта, в свою очередь, зная моральное состояние своего воинства, также понимал, что его попытка дать в такой ситуации «правильное» генеральное сражение численно превосходящему и владеющего инициативой противнику будет фактически самоубийством, особенно когда в тылу у арабов находится непокорившийся Триполи, чей гарнизон и ополченцы могут в самый трудный момент сражения попросту пойти на вылазку и ударить в тыл его сражающимся частям. Поэтому, как только закипели первые жестокие схватки передовых дозоров, полководец, составил сильные арьергадные отряды из наиболее стойких и дисциплинированных частей и бросил их в бой, поручив им сдерживать «румов» до последней возможности, по сути пожертвовав лучшими из своих воинов, а сам принялся организовывать отход «по частям» остального войска на восток в сторону города-лагеря Тубакта, одновременно начав поджигать лагерные строения, осадные машины и походные шатры, что бы этой своеобразной «дымовой завесой» прикрыть эвакуацию лагеря и от глаз наступавших «румийцев» и от глаз осажденных триполийцев, со стен и башен своего города напряженно взиравших на разгорающееся сражение.

Поняв, что противник ускользает, император Григорий, был готов «зарычать» от ярости — он немедленно бросил в бой все имеющиеся у него силы и резервы, а также сам вместе со своим гвардейцами принял участие в этой атаке, его дочь — нобилисса Валерия также сопровождала отца в этом сражении, как и при Суфетуле, вдохновляя воинов – римлянам и берберам удалось решительным натиском опрокинуть противника и оттеснить его к границам осадного лагеря, когда с городских стен громко запели римские трубы и из распахнувшихся ворот на вылазку на встречу наступавшим императорским войскам вышли горожане и воины городского гарнизона. В отчаянном порыве уцелевшие воины арабских арьергардов и многие из тех их товарищей, что еще не успели покинуть лагерь, попытались удержать наступавших спешившись и припав на одно колено, направив копья на врага, создав тем самым нечто вроде стены копий, но поскольку единого командования уже не было и их «кадрусы» оказались перемешаны, полностью организовано осуществить задуманное построение им не удалось – римляне и берберы уже во многих местах прорвались в лагерь, расчленяя импровизированный строй арабов, а кое где римским и берберским всадникам удалось, обойдя лагерное расположение, ударить в хвост последней отступавшей колонны арабов, — Абу Арта, бывший в в это время уже центре отходящих арабских порядков бросил все резервы какие у него были, включая и свою личную охрану, для того чтобы попытаться отбросить этих преследователей и тем самым дать возможность отступающим оторваться от наседающих «румов», — в целом его замысел удался – в хвосте отступающих арабской колонны закипели новые жестокие схватки, а оставшиеся в лагере воины арьергарда продолжали ожесточенно сражаться, чувствуя свою обреченность и императору Григорию пришлось, сконцентрироваться на их уничтожении, пожертвовав подмогой тем, кто преследовал уходящее арабское войско, что позволило остаткам воинства Абу Арта наконец оторваться от преследователей и более или менее организовано продолжить свой отход на восток.

Ближе к вечеру горящий арабский лагерь пал – торжествующие императорские воины и вооруженные горожане-ополченцы из Триполи метались по его «улицам» добивая выживших и раненых арабов, а зачастую просто бросая этих несчастных в огонь разросшихся лагерных пожаров. Лишь через несколько часов, более менее восстановив управляемость своими войсками, император Григорий, наконец, выслал, в сгущающихся сумерках, на преследование ускользнувших арабов сводный отряд из несколько кавалерийских нумерий, во главе с наиболее опытными командирами, к тому же, усилив их некоторыми конными отрядами федератов и «симмахов», поручив возглавить все эти войска, общим числом до 2 тыс. чел, в деле преследования противника, «архонту» Альтавы Акселю Цецилию.

Проведя ночь на поле боя, на следующий день после восхода солнца, обдуваемое свежим осенним утренним ветерком, дувшим с моря, императорское войско, под звуки труб, радостно приветствуемое горожанами, вступило в Триполи.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/37435-mir-patrikiya-grigoriya/?do=findComment&comment=1017982