Как бы пошла история если бы Патриций Григорий в 647 году защитил Африку от арабского вторжения. Часть 7. Дела восточные

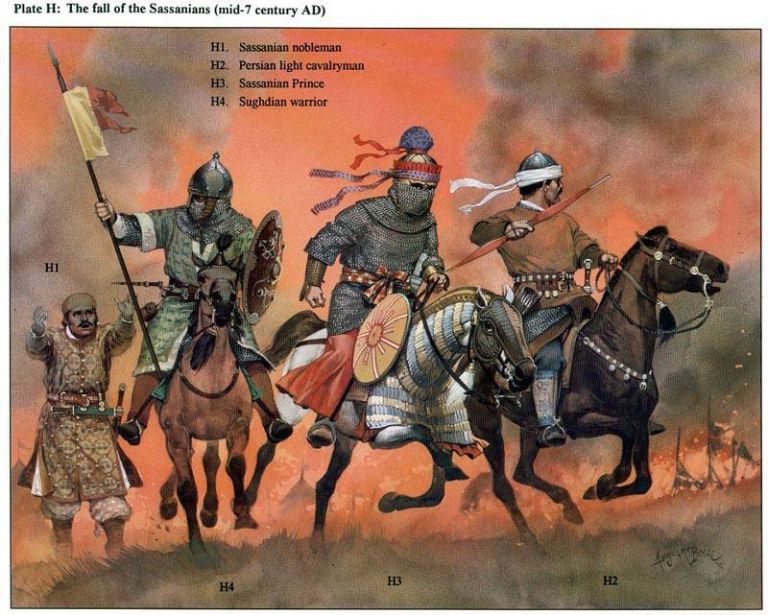

Поражение и гибель большей части «египетского» войска халифата в походе на «Ифрикию» летом 647 г., а также значительные потери, понесенные арабами, в ходе последовавшего за битвой у Суфетулы «ответного» похода императора Григория в Триполитанию, вскоре самым неожиданным образом «отозвались» на дальнем, — «восточном фронте» арабской экспансии, — там где арабские войска уже второе десятилетие вели планомерное завоевание земель стремительно распадавшегося Сасанидского Ирана и преследовали его несчастливого шаха Ездигерда (Йездигерда) III, который, в свою очередь, после страшных поражений своих войск в двух великих битвах при Кадисии (637 г.) и Нехавенде (642 г.) стремительно отступал, или даже вернее сказать бежал, с жалкими остатками своих войск и двором в восточные пределы своего царства, надеясь получить поддержку тамошней знати и организовать с помощью сил восточных провинций Ирана новое сопротивление захватчикам, однако, как вскоре оказалось, надеждам шаха не суждено было сбыться…

Для того, чтобы понять, какое значение и какие последствия победа африканских римлян над арабами, совершенно неожиданно оказала на судьбы Персии, следует провести небольшую «ретроспективу» прежде происходивших там событий:

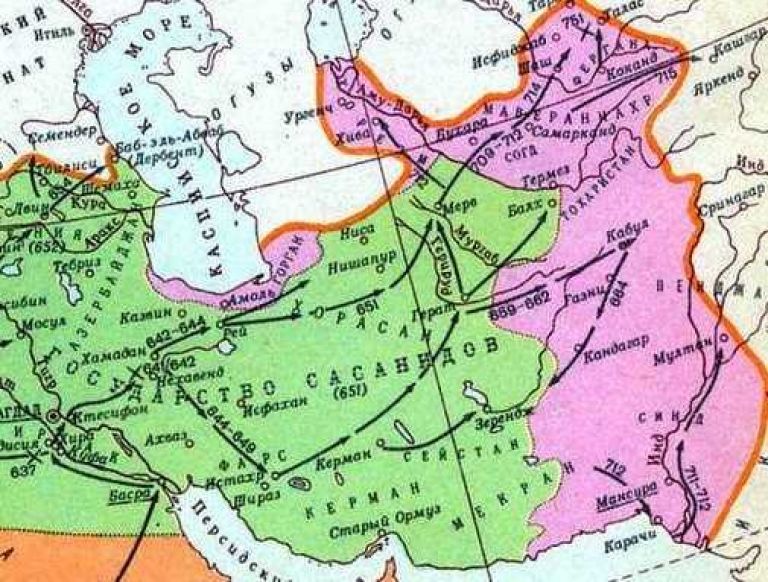

К лету 647 г., когда африканские римляне и арабы сошлись в сражении на поле у Суфетулы, арабы уже заняли всю персидскую Месопотамию (Ирак), Хузистан (древний Элам), захватили Рей (Раги) и Исфахан (Спахан), а также древние Мидию и Атропатену (Азербайджан), практически всю кавказскую Албанию вплоть до Дербента и проникли в кавказскую Иберию (Грузию), — продвинувшись после захвата Рея на далее на восток, они отрезали от остального Ирана северные прикаспийские горные области Дейлема (Гилана) и Табаристана, впрочем на их практически неприступных рубежах движение захватчиков приостановилось и не сумев их захватить, арабские отряды вновь стали продвигаться восточнее, проникнув в Гурган (древняя Гиркания) и т.о. оказавшись как на западных границах обширных земель Хорасана, так и выйдя к старой северной сасанидской границе с «кочевым миром».

После поражения при Нехавенде в 642 г., в государстве Сасанидов фактически начался полный развал всей системы государственного управления, впрочем, с учетом всех иранских смут VII в. бывшей и без того весьма шаткой, — фактически большая часть провинциальной знати так или иначе саботировала волю шаха, утратив остатки лояльности и ему лично и олицетворяемой им центральной власти, которая лишившись большинства своих войск, погибших при Кадисии и Нехавенде, теперь практически уже не могла на них сколько-нибудь повлиять.

По сути, главной позицией иранских провинциальных феодалов, в условиях вражеского нашествия и краха собственной государственности, стал принцип позднейшей удельной Руси — «да держит каждый отчину свою», — воевать с арабами или же, наоборот, достигать с ними какого либо соглашения, теперь едва ли не повсеместно в Иране зависело от личной воли и мотивации провинциальных владетелей. Причем принцип «соглашательства» с захватчиками, ради сохранения собственных земель, богатств, а главное власти, стал для провинциальной иранской знати основным — весьма характерна, например, позиция сдавшего арабам без боя хорошо укрепленный Дербент марзбана Сарвараза, который, сложил оружие на условиях сохранения его власти, освобождения его и его людей от уплаты подушной подати и включения их в «армию воинов ислама», другим примером «соглашательской позиции» является быстрое подчинение большей части земель Азербайджана и капитуляция там остатков персидских войск и местных ополчений, что стало возможным благодаря действиям местного знатного уроженца Исфандияда, возглавлявшего тамошние воинские силы, — такой важный и крупный иранский город как Рей пал благодаря измене Фаррухана — главы одной из влиятельных семейств этого города — «Зинави», оспаривавшего верховную власть над городом у главы другой местной влиятельной семьи «Меран» – Сиявуша (родича знаменитого Бахрама Чубина), бывшего сторонником решительных действий против захватчиков и оказавшего им ожесточенное сопротивление, — после совершения своего предательства, повлекшего падение города, Фаррухан получил вожделенный им пост правителя Рея из рук арабов. Другой важный иранский город — Исфахан был, фактически, без боя сдан арабам «по соглашению» местным правителем Матйаром, перед этим поссорившимся с шахом, который пытался укрыться от арабов за мощными стенами Исфахана (согласно традиции якобы шаху пришлось покинуть город после того, как Матйар избил его камергера, не пускавшего того к шаху без доклада). В Гургане, местный наследственный правитель — князь, тюркского происхождения, именовавшийся титулом «сул», который правил этой провинцией с опорой, на поселенных здесь в прежние времена иранским шахами, тюркских военных поселенцев, обязанных защищать эти земли от набегов своих сородичей из Средней Азии (в определенном смысле тюркские военные поселенцы Гургана напоминают римских варварских «федератов» IV-V вв.) и воевавший, как со среднеазиатскими тюрками, так и конфликтовавший и со своими оседлым подданными иранского происхождения и с вождями горцев соседнего Табаристана, так и вовсе просто «сменил» более чем формальную подчиненность одному далекому «сюзерену» — шаху, на почти призрачный контроль со стороны другого, еще более далекого правителя, — мединского халифа, достигнув почетного соглашения с арабским предводителем Сувайдом, — «сул» сохранял всю полноту военной и гражданской власти над Гурганом, сохранялись все прежние законы и даже зораострийская религия оставалась в Гургане тогда не тронутой, единственная же зависимость от халифа принятая на себя «сулом» состояла в обязательстве «не вредить арабам», продолжать защищать провинцию от внешних врагов из степи, а обычные подати, собираемые в провинции отправлять не шаху, а халифу…

Несчастный шах Ездигерд, у которого на глазах разваливалось и погибало его древнее и некогда могучее царство – наследство его прежде грозных и славных предков, вынужден был метаться между дворами своих неверных вассалов, от одного к другому, в тщетной надежде, хоть где-то получить временную передышку, оторвавшись от шедших у него по пятам арабских отрядов и вновь организовать активное сопротивление захватчикам (напоминая в этом отношении, в чем-то, другого «последнего» персидского «царя-царей» — Дария III Кодомана, после поражений персидских войск при Иссе и у Гавгамел от фаланги Александра Македонского),

Среди все еще формально признававших власть шаха восточных провинций, однозначно безусловную лояльность Ездигерду сохраняли лишь две горные области – первой из них была древняя родина его рода и «сердце» персидской державы – область Парс (Фарс), — гористая «страна замков», — земля «зубчатых гор» и узких горных проходов, разделявших взращивавшие зерно долины и соленые озера. Некогда из этих земель вышел царский род Сасанидов, здесь все еще стояли, основанные предками Ездигерда, древние и богатые города-столицы первых шахов из рода Сасана, упорно сохранявшие верность нынешнему шаху и посреди нынешней всеобщей измены и краха.

Другой горной «страной», на верность правителей которой мог опереться шах, или, на худой конец, укрыться там со своим семейством и двором, был северный край Табаристан (и соседние с ним земли Дейлема-Гилана), что лежал у южного побережья Каспийского моря, огражденный от остального мира неприступными горными хребтам, покрытыми густым лесом и достигавших наибольшей высоты на внушительной вершине Дамаванд. Через эти горы проходили лишь несколько узких дорог, которые легко можно было перекрыть на перевалах, закрыв дорогу любому захватчику и обороняться небольшими силами, а местные горцы были гордым и воинственным народом.

Фактически перед шахом Ездигредом III, в начале 640-х годов стал выбор – или закрепиться в одном из этих лояльных горных анклавов — и организовав их устойчивую оборону постепенно разворачивать против захватчиков «партизанскую войну» (или как-то договариваться с арабами) и … тем самым по сути стать «удельным» князем с громким титулом, запертым у границах одной из областей, или все же попытаться вновь собрать большое войско в еще незанятых восточных провинциях и набрать контингенты наемников/союзников из тюрок и все-таки нанести поражение захватчикам и даже если потом не восстановить целиком всю персидскую империю, то, по крайней мере, хотя бы изгнать арабов из Ирана.

Когда после битвы при Нехавенде, в 642 г. шах с двором сперва попытался укрыться в Исфахане, а затем вынужденно перебрался в Рей, к нему туда прибыли князья из горного Табаристана, буквально умолявшие его укрыться с семьей и двором в их горах, с тем, чтобы, собрав вокруг себя горцев и «переждав» нашествие, затем начать постепенное отвоевание захваченных арабами земель, если к тому времени это будет возможно, однако, «персидский империалист» победил в Ездигерде «персидского националиста», — как говорится на этот счет в «Шахнаме»:

«Ирана цветущую землю и знать,

Венец, и престол, и немалую рать

Покинуть, спасенья ища своего?

Нет, разум и честь не приемлют сего!»

Ведь в горах Табаристна невозможно было бы собрать и что важнее прокормить большое войско, требовавшееся для отвоевания у арабов западных и центральных земель сасанидской империи, о чем шах, видимо, все еще лелеял надежду и, не собираясь превращаться в горного князя, он решился отправиться в южные и восточные пределы своего царства, чтобы собрать там новое большое войско и все же попытаться изгнать арабов из пределов Ирана:

«Там с нами не схватится вражеский стан.

Имею немало я в той стороне

Могучих бойцов, искушенных в войне»

Перед тем как отправиться на юг шах утвердил спахбеда Табаристана, выдав тому царскую грамоту «по всей форме» и перстень-печать, подтверждавший его полномочия (в последствии в реале это позволяло владетелям горного и так фактически до конца непокоренного арабами Табаристана и в VIII – X вв. возводить свое происхождение к Сасанидам, а их дворы представляли собой заповедник иранской культуры и языка, где зародился «персидский ренессанс» — великое культурное возрождение X в, давшее такие шедевры как «Шахнаме» Фирдоуси). Вскоре после падения Рея, арабы вышли к границам Табаристана, отрезав его от остальных иранских земель, но захватчики даже не вступили в его неприступные горные пределы – спахбед заключил с арабским командующим Сувайдом соглашение, по которому он со своей стороны обязался не допускать набегов горцев на контролируемые арабами районы и согласился ежегодно выплачивать небольшую дань халифу в «дихремах местной чеканки», но все внутренне устройство края оставалось прежним, как и власть сапхбеда, мусульманам же лишь разрешалось посещать Табарситан, но только с разрешения его правителя и безоружными, те же условия были гарантированы лежавшему чуть западнее Гилану.

Ездигерд же, со своим двором, насчитывавшим до 4 тыс. человек: царских рабов и слуг, конюхов, поваров, евнухов, секретарей, телохранителей, жен и прочих женщин, стариков и детей из царской родни, а также представителей различных знатных семейств Ирана, живших при дворе в качестве «гостей»-заложников, отправился в пределы Парса, древней родины своего рода. Здесь шах ок. 643 г. остановился в столице области – древнем городе Истахре, где сделал продолжительную остановку.

Меж тем население и правители округов Парса самостоятельно в целом более менее справлялись с задачей обороны своей территории от арабов с самого начала нашествия и без особой поддержки со стороны своего владыки — так в 638/639 г., воины Парса смогли отбиться от нападения с моря со стороны байхрейнских и оманских арабов — десант мусульман, насчитывавший по разным источника до 3 тыс. чел. фактически был разгромлен и только небольшая часть нападавших, пробиваясь вдоль побережья, сумела достичь Хузистана, где отступавших прикрыли спешно прибывшие из Басры сильные подкрепления, которые смогли остановить персов-преследователей и в конце-концов вынудили их отступить обратно в Парс. Правда, бахрейнцам удалось захватить ряд остров у побережья Парса, в частности был захвачен остров Абаркаван (совр. Кешм), где они смогли обосноваться, начав оттуда набеги на прибрежные округа Парса, а попытка персов отбить острова, инициированная по приказу шаха, несколько позднее, правителем Кермана, отправившего на острова экспедицию из Ормуза, не увенчалась успехом.

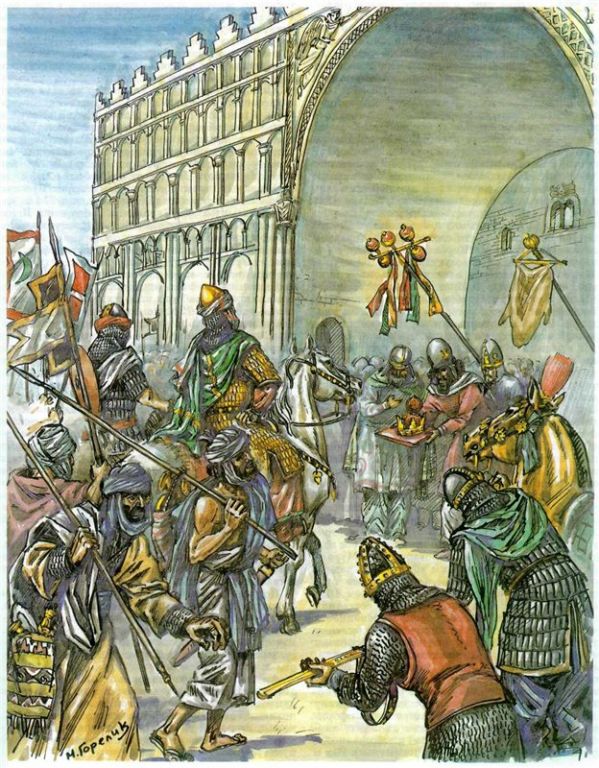

Арабы понимали все значение Парса для сасанидской официальной идеологии и персидского национального чувства, — это было «родовое гнездо» правящей династии, — в Парсе находился древний город Истахр, откуда вышел род Сасанидов, бывших первоначально жрецами-стражами храма Анахиты и первые шахи из рода Сасана, такие как Ардашир и Шапур построили здесь свои столицы – «круглый» город Гур и построенный руками пленных римских легионеров Валериана по эллинистическому образцу город Бишапур, здесь же в Парсе стояли великие памятники древней персидской династии Ахеменидов, и свидетелями их древнего величия служили дворцовые колонны Персеполя, Парс также являлся оплотом зароостризма – здесь же находился еще один «круглый» город-цитадель Дарабджирд, который Балазури называет не иначе как «источник науки и религии зароостризма», управлявшийся не светскими властями, а зароострийским религиозным лидером – хербадом, поэтому «воинам ислама» нужно было покорить этот край во что бы то ни стало и в начале 644 г. арабы вновь вторглись в Парс, на это раз уже большим войском, насчитывавшим около 15 тыс. чел двумя, мощными колоннами с севера и с юга, причем действия южной колонны поддерживал флот бахрейнцев и оманцев, базировавшийся теперь на захваченных островах.

Шах не стал «искушать судьбу» и на это раз и вместо того, чтобы возглавить сопротивление, вновь решил остаться «царем царей», а не горным князем и отправился со двором на восток «собирать войско», теперь уже в Керман, впрочем приняв определенное участие в укреплении обороны покидаемого им края.

Для того чтобы отразить нападение арабов марзбану Парса Сухраку (Шахраку) пришлось разделить свое войско на две части, и если первую арабскую колонну, наступавшую на древний город Истахр, самоотверженным защитникам Парса, во главе с самим марзбаном, удалось разбить на голову и обратить в бегство, то но на юге персы наоборот потерпели жестокое поражение – второй колонне захватчиков, продвигавшей из Басры под командованием Османа ибн Абу аль Аса и Абу Муссы аль-Ашари удалось захватить южный прибрежный город Таус (Тавваз, Таввадж), в захвате которого приняли участие и арабский флот, прибывший из Омана — персидские войска сконцентрированные в Таусе, вынуждены были разделиться для отражения, как нападения с моря, так и сухопутного войска из Басры, потерпев в итоге поражение на обоих направлениях. После чего город остался практически беззащитным и быстро пал, — арабы создали в захваченном Таусе свою опорную базу – город-лагерь «миср» и вскоре двинулись в глубь Парса. Марзбан Сухрак, усилив оставшееся у него войско неизвестно откуда взявшимися отрядами курдов (вполне возможно нанятых шахом и отправленных им на помощь защитникам Парса), от Истахра двинулся на юг навстречу наступающим арабам и встретился с ними у города Рев-Ардашир, — развернувшееся сражение Балазури по драматизму и ожесточению приравнивает чуть ли не сражению при Кадисии, арабам в итоге удалось с огромным трудом одержать победу, но только лишь, благодаря гибели в сражении самого марзбана Сухрака, при этом арабские потери были столь велики, что нечего было и думать о полноценном захвате оставшихся городов и крепостей Парса, защитники которых, правда, в свою очередь, лишившись своего предводителя и централизованного командования, а также многих из своих товарищей, павших в бою, тоже оказались в весьма сложном положении и в результате знать из нескольких городов Парса сама пошла на «почетную капитуляцию» на первоначально очень мягких условиях и «по соглашению» арабам сдались города Бишапур, Казерун и Гур, «столичный» же «центр» Парса – Истахр так и остался тогда непокоренным арабами, по причине отсутствия у них сколько-нибудь серьезных сил как для его полноценной осады, так и для покорения других, еще оставшихся под властью шаха, наряду с Истахром, городов и округов Парса.

Впрочем, и в сдавшихся «по соглашению» городах Парса власть захватчиков продержалась недолго, — как только, в 646 г. земель Парса достигли вести о смерти халифа Умара (Омара) и провозглашении новым халифом Усмана (Османа), в прежде сдавшихся арабам городах Парса полыхнуло мощное восстание, — известно, что к этому приложил руку и все еще находившийся в Кермане шах Ездигерд, рассылавший в занятые арабами города Парса призывы к восстанию. Арабские гарнизоны были изгнаны, а в Бишапуре собравшаяся туда военная знать Парса избрала нового марзбана – брата погибшего Сухрака. Тот, однако, оказался малоспособным полководцем и после ряда сражений, с экспедиционными силами арабов, прибывшими из Басры на подавление восстания, и не принесшими явного успеха ни одной из сторон (впрочем, арабы сохранили свою опорную базу в Таусе, которую восставшие так и не смогли захватить) был вынужден пойти на новое перемирие с арабами, обязавшись уплачивать налоги в казну халифа.

Однако, через год, весной 647 г., марзбан, по неизвестным причинам, разорвал соглашение с халифатом и вновь изгнал арабских представителей из Парса, который вновь «целиком» формально сделался «верноподданной» провинцией шаха Ездигерда, сам же шах к тому времени еще продолжал оставаться в Кермане и вероятно оказывал какую-то небольшую помощь, защитникам Парса, правда сам он находился в довольно стесненных обстоятельствах, поскольку его отношения с правителем Кермана все время ухудшались. Чтобы вернуть «отпавшие» города под свой контроль и подавить выступление персов в этой провинции, все воинские силы мусульман, которые летом того же года смог наскрести арабский командующий в Парсе Осман ибн Абу аль Ас, ему в итоге пришлось бросить к «военной столице» марзбана — Бишапуру, где он, без особого успеха, начал осаду этого хорошо укрепленного города и в итоге завяз в боях, как с защитниками города, так и другими отрядами персов, пытавшихся прорвать внешнее кольцо осады. (Бишапур был большим и древним городом, который лежал посреди плодородной долины у подножья крутых гор, с известняковых обрывов которых падали на равнину хрустальные холодные горные реки. На обрыве по приказу строителя города грозного царя Шапура I был высечен рельеф, изображающий его победы. В сердце города стоял громадный храм огня, выстроенный, как собственно и весь город руками римских военнопленных, захваченных после победы Шапура над римским императором Валерианом в 260 г. Рядом находился подземный храм богини вод Анахты (Анаиты). Вокруг них раскинулся сам город, построенный по плану «сетки», как греческий или римский полис. Населеный изначально потомками римских военнопленных, угнанными в Персию жителями Антиохи и других сирийских городов, к VII в. Бишапур в значительной степени «ориентализировался», однако его жители все еще помнили о своем «румийском» происхождении и существенно отличались от остального населения Праса. В реале в 647 г, горд был взят арабами и жестоко разграблен, после того как к ним прибыло сильное подкрепление из Басры числом до 20 тыс. чел, после чего Бишапур «захирел» и к VIII веку был покнут населением, перебравшимся в соседний Казирун и новую мусульманскую метрополию – Шираз).

Довольно скоро Осман ибн Абу аль-Ас, понял что его сил явно недостаточно для подавления, все разраставшегося сопротивления восставших, к тому же приближалась осень и командующий начал умолять халифа о помощи, прося направить к нему новое подкрепление из Басры, под командованием его старого соратника по походу 644 г. — Абу Муссы аль-Ашари.

Просьба Османа была удовлетворена халифом и Мусса уже было получил приказ двигаться в Парс и готовился к выступлению со своим воинством числом в 20 тыс. чел. на подмогу своему «коллеге» Осману, безнадежно застрявшему под Бишапуром, но … не успел он начать движение, как новый гонец из Медины, загоняя верблюдов и лашадей, привез военачальнику Басры новый и категорический приказ халифа, предписывавший ему срочно двигаться в совершенно другом направлении — в Египет… а его товарищу Осману ибн Абу аль Асу, приказывалось «очистить» Парс, кроме Тауса, гарнизон которого следовало укрепить, организовав его снабжение по морю с Бахрейна, — самому же Осману предписывалось заменить собой в Басре Мусу на посту командующего, а его войсками предстояло занять собой место их собратьев спешно уходивших в Египет…

Событием, заставившем халифа Османа столь спешно изменить ранее принятое решение и фактически свернуть компанию по покорению Парса, было известие об ужасной катастрофе постигшей войско «правоверных» в ходе похода на Ифрикию, которое он получил от спасшегося руководителя этого несчастливого предприятия — Абдаллаха ибн Саада.

Саад, покинув осадный лагерь под Триполи и тамошние войска под командованием Абу Арта, что есть мочи устремился в Киренаику, где лишь достигнув Барки в начале августа, позволил себе небольшой отдых в во дворце наместника этой провинции Окбы ибн Нафи – молодого племянника покорителя Египта Амра ибн аль-Аса откуда и написал халифу письмо-отчет о случившемся.

В своем послании полководец с одной стороны сгустил краски, изображая войско противника едва ли не бесчисленной ордой, числом подобной песку в пустыне, которой правоверные не смогли противостоять ни смотря на свою храбрость, с другой, честно возлагал на себя всю ответственность за случившееся и был готов принять любую кару и даже смерть от своего повелителя. Вместе с тем Саад указывал, что какое бы решение не принял халиф в отношении лично его Сада, он все еще полководец и наместник халифа в Египте и в сложившейся обстановке он должен прежде всего заботиться о безопасности вверенных ему египетских провинций, — этого драгоценного «бриллианта», среди остальных земель халифата, а эта безопасность, в свою очередь, требовала как можно скорейшего восстановления погибшего под Суфетулой египетского войска, — планы «царя Джурджира» были не известны Сааду, но по всему было видать, что «румы» попытаются отбить Триполитанию, а там кто его знает, быть может, грозный повелитель Карфагена скоро пошлет своих безжалостных воинов и берберских союзников в набеги на Киренаику и Египет…

Кроме того, отмечал Саад, ослабление воинских сил халифата в Египте уже привело к нехорошему «движению» на южной границе Египта в Нубии, где соседом арабов выступало сильное христианское царство Макурия, со столицей в Донголе – полководец напомнил своему владыке, что никто иной как сам покоритель Египта Амр уже посылал не так давно большое войско арабов под командованием своего племянника Окбы против Макурии еще в 642 г. и тот поход окончился для мусульман позорной неудачей, когда они понесли чувствительное поражение в «Первой битве у Донголы», после чего им пришлось спешно отступать обратно в Египет, а спустя еще три года после вялотекущих военных действий в приграничье, им заключить с нубийцами шаткое перемирие в 645 г., которое, впрочем, периодически нарушалось обеими сторонами и если в том, что войска «царя Джурджира» или его союзники берберы в скорости смогут достичь Египта и атаковать его, еще можно было сомневаться, то в том, что мстительные нубийцы, весьма скоро, постараются мечом «прощупать» крепость арабской обороны Верхнего Египта, в случае получения ими известий, о том, что ушедшее из Египта в «западный поход» арабское войско погибло (а в том, что эти вести скоро достигнут и Нубии, Саад был уверен), сомневаться особо не приходилось и командующий выражал сильные сомнения в том, что ему удастся сдержать войска Макурии, если их царь всерьез решит начать большую войну, или хотя бы организует серьезные набеги, воспользовавшись ослаблением обороны Египта. Так же не стоило сбрасывать со счетов и мстительных аксумитов-эфиопов, имевших и с мусульманами, в частности, и с арабами вообще давние счеты, а в нынешнюю длительную войну против Империи, по мере сил оказывавших даже посильную помощь «румийцам» (Еще летом 630 г. эфиопы организовали крупный набег на территорию Аравийского п-ва и с этого времени по существу находились в состоянии постоянной войны с Халифатом. При этом они находились в тесном военном союзе с нубицами Макурии, совершавших набеги на захваченный арабами Верхний Египет, причем активно помогали последним. Так, арабы в течении семи лет не могли изгнать эфиопские гарнизоны, занявших прежние византийские пограничные крепости и городки в округе ал-Бийама в Верхнем Египте.)

Халиф Осман, осознавал всю сложность сложившейся ситуации и поспешил успокоить своего полководца, напомнив ему, что в свое время спас его жизнь после захвата Мекки мусульманами, когда сам Пророк велел его казнить, не для того чтобы отбирать теперь (молодой Саад, в свое время, был активным противником Мухаммеда и даже высмеивал его, за что Пророк приговорил его к казни после захвата Мекки в 629 г., но Осман тогда спас своего товарища, к тому же нежелание как-то наказывать Саада за поражение в данной АИ, помимо гуманности и личной привязанности, тем более, что он не совершил ничего порочащего чести командира, а «военное счастье» как известно изменчиво, вполне могло бы быть продиктовано и той политикой опоры на своих родичей курейшитов в деле управления халифатом, которой придерживался халиф Осман в течении всего своего правления и что в конечном итоге привело его к гибели в реале), халиф так же написал Сааду, что постигшее правоверных в Ифрикии ужасное несчастье, есть ни что иное как «кара Аллаха» наложенная на арабов за их гордыню и остается лишь смирившись принять неизбежное, предначертанное Создателем…

Впрочем, халиф пообещал Сааду сделать со своей стороны все возможное, чтобы укрепить оборону Египта и не допустить его утраты или разорения, для чего направляет в Египет войско Басры, прежде готовившееся к походу в Парс, поскольку других значительных свободных резервов сейчас нет, (ведь халифат продолжает вести тяжелую войну против «царя» восточных «румов» Константа II) хоть и признавал, что это, в свою очередь, неизбежно приведет к ослаблению арабского наступления в Иране, где «царь царей» Ездигерд все еще пытается противиться неизбежному…

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/37435-mir-patrikiya-grigoriya/?do=findComment&comment=1017989