Как бы пошла история если бы Патриций Григорий в 647 году защитил Африку от арабского вторжения. Часть 2

Содержание:

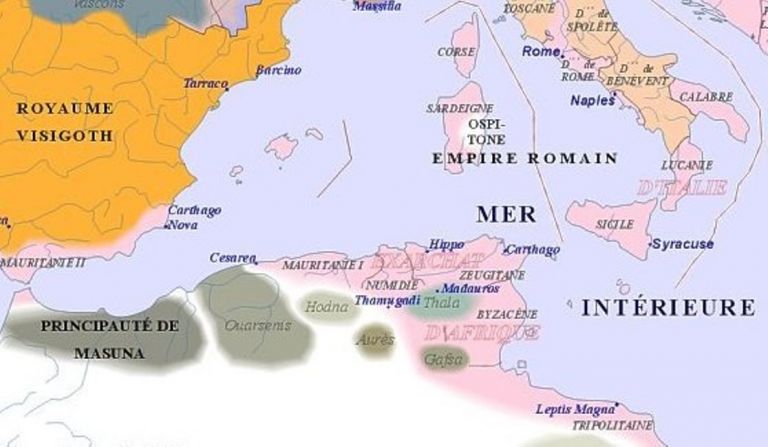

Административное устройство Африканского («Карфагенского») экзархата

Организационно Карфагенский («Африканский экзархат») включал в начале VII века следующие провинции: Зевгитану (собственно прежнюю «Проконсульскую Африку»), Бизацену, Нумидию, Мавретанию I, Корсику и Сардинию, а также Мавретанию II, которая включала в себя «анклав» Септем и Балеарские о-ва. Провинция Триполитания, со времен Юстиниана входившая в Африканскую префектуру, была «выедена» из нее в конце VI в. при императоре Маврикии и включена в египетский диоцез.

Провинциальная элита

Интересно, что провинциальная элита Карфагенского экзархата, представленная местной земельной и военной аристократией, городскими, в т.ч. очевидно и торговыми верхами, чиновничеством и духовенством, приняла довольно таки достаточно активное участие в общественно-политических процессах произошедших в Империи в связи с узурпацией Фоки – так карфагенский экзарх Ираклий Старший, происходивший из рода потомственных римских военных, в тоже время возводивших свой происхождение от представителей царского рода армянских Аршакидов, назначенный на этот пост императором Маврикием ок. 600/602 г. и восставший против его убийцы — узурпатора Фоки в 608 г., опирался на некий «карфагенский сенат», (наделивший его и его сына Ираклия Младшего, будущего императора, консульскими званиями, после чего карфагенский монетный двор начал чеканку монет с портретами экзарха и его сына с консульскими регалиями) и о котором нет сведений у источников предыдущих периодов, но который, судя по всему, представлял собой что-то вроде совета знати местных провинций, известных по аналогии с подобными же собраниями в позднеримский период. [В чуть более позднее время, это или подобное ему объединение местной знати и духовенства поддержало в 646 г. выступление двоюродного племянника императора Ираклия – карфагенского экзараха патрикия Григория против власти внука Ираклия – Константа II, а затем на его поддержку опирался, сменивший Григория, «псевдо-экзарх» Геннадий (II).]

Вооруженные силы и военно-административное устройство Африканского («Карфагенского») экзарахата

Армия, стоявшая на защите земель Карфагенского экзархата, и в середине VII столетия продолжала оставаться преимущественно позднеримским регулярным войском, состоявшим из регулярных частей «нумерий» («нумеров»), размещавшихся в лагерях-крепостях, получавших военную аннону и регулярное денежное жалование – «ругу», за счет средств собираемых богатыми провинциями экзархата, и пополнявшихя, в основном, как за счет добровольного поступления на службу, так и иногда за счет пополнения, в трудные времена, рекрутами по призыву – «конскрипции».

Согласно письму ( 687 г.) императора Юстиниана II римскому папе Иоанну V войска размещенные в африканских владениях Империи (а также на о-вах Сардния и Корскиа) именовались Septensiansis seu de Sardinia atque de Africano exercitu

Наряду с регулярными частями («нумериями») в армейскую структуру также входили и части «имперских федератов», набиравшихся из жителей завоеванных Иоанном Троглитой и включенных в состав экзархата бывших романо-мавританских княжеств («королевств») Анталы и Каваона, а также Капсы (Гафсы) — проходивших военное обучение и находившихся под командованием римских офицеров – «опционов»., так же к середине VII в. в структуре африканских войск сохранялись и «лимитаны» — военнопоселенцы-пограничники, которых отмечал в своих новеллах еще Юстиниан.

Иррегулярную часть африканской армии составляли отряды различных «симмахов» (лат. вар. «эспонды») и «этнических федератов» — отряды вассалов-союзников Африканского экзархата из числа дружин властителей романо-мавританских княжеств Авреса, Ходны, (К-)Уарансениса и конечно Альтавы, а также наемные отряды из представителей «вольных» племен сахарских берберов и других чужеземных наемников.

Организационно армия Африки еще со времен Юстиниана была разделена на 5 дукатов (Бизацена, Нумидия, Мавритания, Септем и Сардиния), войска которых дислоцировались в крепостях данных дукатов, а «мобильный резерв» под командованием экзарха был расквартирован в Карфагене, при этом отдельным дукатом была Триполитания, при императоре Юстиниане еще входившая в африканскую префектуру, а во времена Маврикия переданная в египетский диоцез.

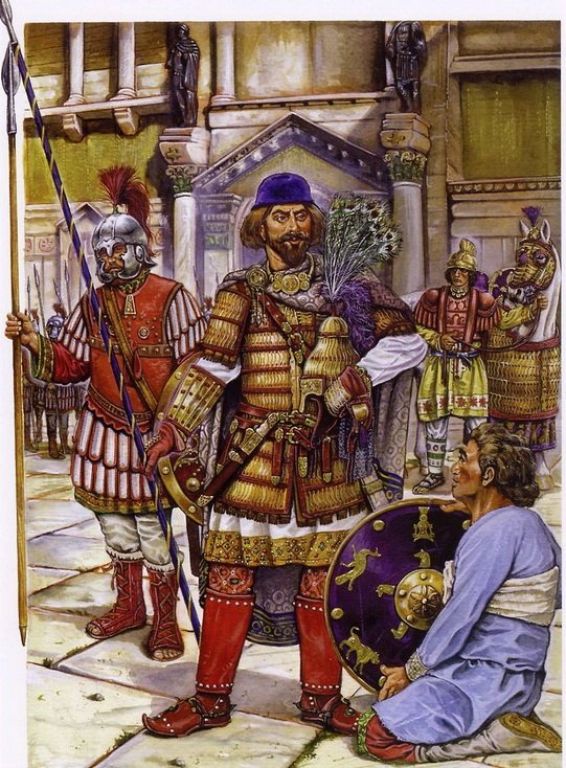

Стоит отметить, что т.к.н. «мобильный резерв» находившийся под командованием экзарха и фактически являвшийся его личной гвардией, состоял из частей, действительно некогда являвшихся частями императорской гвардии – после подавления восстания «Ника» в 532 г., входе которого экскубиторы и схолы отказались сражаться за Юстиниана с восставшим народом, фактически бросив императора на произвол судьбы, который, в свою очередь, как только восстание было подавлено, рассчитался с предавшими его гвардейскими подразделениями, отправив их воевать в Африку в составе экспедиции Велизария, да там и оставил. В Константинополе же «новые» экскубиторы были набраны заново из заслуженных воинов армейских подразделений и из рядов букелариев, а «новые» столичные схоларии наоборот в дальнейшем пополнялись константинопольской золотой молодежью, «ссыльные» же экскубиторы и схоларии так и остались в Африке, составив в последствии гвардию экзархов.

В распоряжении африканских экзархов имелся и собственный военный флот, однако мы не располагаем точным данными ни по его составу, ни по численности. Из источников возможно лишь точно узнать, что на самом западном краю африканских владений Империи в Септеме, еще во времена Юстиниана была размещена военная эскадра, однако и по ее составу и численности мы не имеем сколько-нибудь подробной информации. Из изучения последующих событий, связанных с экспедицией Ираклия Младшего (будущего императора) в Константинополь, для свержения Фоки, возможно узнать о наличии определенных сил военного флота и собственно в самом Карфагене, однако вновь мы не располагаем никакими подробностями. Также, многие исследователи, предполагают наличие небольших сил флота в распоряжении дукса Сардинии, отвечавшего за оборону островов Корсики и Сардинии, а также, частично, за безопасность Балеарского архипелага.

Интересно, что при анализе провинциальной структуры территорий Карфагенского экзархата и его военно-административного деления на дукаты, фактически, сразу же бросается в глаза, почти полное совпадение границ и территорий соответствующих военных дукатов и «гражданских» провинций – т.е. каждая из «гражданских» провинций экзархата, по сути, являлась в свою очередь еще и военным дукатом, где гражданские чиновники «юдиксы» видимо занимали, в определенном смысле, «подчиненное положение» по отношению к местному военному руководителю — дуксу, что, в определенном смысле, «роднит» (хотя и не до конца) военно-административное устройство экзархата, с более поздними, по времени возникновения, византийскими фемами, правда полного слияния военных и гражданских властей, в отличии от позднейших фем, здесь не было.

Численность регулярных частей африканской армии, к концу правления Юстиниана, по разным источникам может варьироваться от 15 до 20 тыс. чел, — конечно, очевидно, что далеко не все части пришедшие в свое время с Велизарием в Африку продолжали существовать и в VII веке, особенно после бурных событий второй половины VI века, в тоже время вполне вероятно, что и в VII веке среди африканских войск еще можно было наверняка встретить и «старые» имперские части, созданные еще в IV-V веках, подобно тому, как они еще встречались, гораздо позднее в IX столетии, в византийской фемной армии. В определенной степени военный потенциал Африки мог быть ослаблен в начале VII столетия, когда в 610 г. карфагенский экзарх Ираклий Старший и его сын, будущий император, Ираклий Младший, свергли в Константинополе узурпатора Фоку, использовав для этого подконтрольные им африканские войска, флот и отряды берберских федератов и союзников – вернулись ли части, задействованные Ираклием в экспедициях в Египет, на Кипр и в Константинополь, обратно в Африку, нам к сожалению не известно, но известно, что регулярные войска продолжали находиться в экзархате и нести там службу все время его дальнейшего существования.

«Бриллиант в короне Империи» и «Ираклейская династия»

Т.о. к сороковым годам VII века, провинции Карфагенского экзархата, были, что называется, «бриллиантом в короне» Восточной Римской Империи, — денежные поступления и поставки с/х ресурсов из Африки, особенно после утраты Египта, сделались для казны и хозяйства Империи едва ли не критически важными, понятно, что контроль, над этим исключительно важным, регионом и размещенными там войсками должны были осуществлять надежные люди, связанные с правящей в Империи фамилией.

Ираклий Старший, в период своего правления экзархатом, сделал много для установления хороших отношений с местными элитами и «укоренения» свой семьи в Африке, первой женой его сына – Ираклия Младшего (впоследствии императора Ираклия I) стала местная уроженка Фабия (принявшая впоследствии царственное имя Евдокия), дочь местного аристократа-землевладельца Рогаса, — младший брат экзарха Ираклия Старшего — Григорий Старший также находился рядом с ним в Африке вместе со своею семьей и его сын Никита, вероятно, также был женат на местной уроженке подобно своему двоюродному брату Ираклию.

Неизвестно, кто конкретно возглавлял карфагенский экзархат, после смерти Ираклия Старшего в 610 г., вскоре после того как его сын стал императором, но скорее всего это вероятно мог быть его младший брат Григорий Старший – дядя императора, во всяком случае этот шаг выглядит достаточно логичным и если судить по косвенным данным, то пока двоюродный брат Ираклия – патрикий Никита покорял «для семьи» Египет вместе с возглавляемыми им берберскими «ауксилиями», очищая его от сторонников Фоки, его собственная семья все еще оставалась в африканских владениях Империи, вероятно при дворе его отца-экзарха в Карфагене; затем, в 618 г., когда Египет был захвачен персидским войсками, патрикий Никита оказывается уже в Африке, где по предположениям некоторых исследователей, он был назначен императором Ираклием экзархом и управлял Африкой примерно до 628/629 г., известно, что его родная дочь Григория была просватана за сына и наследника императора Ираклия – Константина III Ираклия, с которым она обвенчалась в 629/630 г., прибыв ко двору в Константинополь из африканских владений Империи (по некоторым данным из Пентаполя в Киренаике), судя по всему Григория родилась и выросла в Африке, как вероятно и ее родной брат Григорий Младший – двоюродный племянник императора Ираклия.

Именно это Григорий (лат. Флавий Григорий — Flavius Gregorius) носивший также как и его отец Никита титул патрикия, и был назначен карфагенским экзархом ок. 641 г., получив свое назначение то ли еще от самого императора Ираклия, то ли уже от его сына Константина III Ираклия, правившего всего около 3-4 месяцев), то ли уже от его сына (и соответственно внука Ираклия) Константа II, вероятно этому назначению могла поспособствовать и его сестра – императрица Григория, — во всяком случае на лицо факт передачи власти в экзархате, от отца к сыну, среди представителей младшей ветви Ираклейской династии и при формальном одобрении старшей.

Экзарх

Возглавивший византийскую Африку в 641 г. патрикий Флавий Григорий т.о. был фактически наследником власти своей семьи правившей этой территорией, по меньшей мере, несколько десятков лет и будучи вероятно сам местным уроженцем, скорее всего имел родственные связи среди местной романизированной элиты, как среди «римлян» так и среди «мавров» — арабскими источниками фиксируется немалое уважение вождей и князей берберов к персоне «царя Джурджира» — Григория, что вероятно могло быть как следствием популярности прежде среди берберов его отца патрикия – Никиты, который сперва с берберскими отрядами покорял Египет, а затем управлял Африкой, так и результатом деятельности самого Григория на посту экзарха, к тому же есть еще один довольно любопытный факт из его биографии — к 647 г. у него уже была взрослая дочь «на выданье», так что женат патрикий вероятно тоже скорее всего был на местной уроженке и судя по откровенно мужскому воинскому воспитанию данной особы, (которая, тем не менее, не была ни в коей мере мужеподобной, но напротив, в арабских источниках описывается красивой и храброй девушкой — его дочь отличавшаяся необыкновенной красотой и храбростью; она с ранних лет училась ездить верхом, стрелять из лука и владеть мечем и выделялась между самыми передовыми бойцами богатством своего одеяния и оружия) ее мать могла происходить из княжеских фамилий одного из союзных — вассальных или федератских княжеств — «мавров», где женщины воительницы действительно в раннем Средневековье целом были составной частью местной культуры, а не эпатажными персонажами и соответственно наследница патрикия могла отчасти быть воспитана в таких традициях, если это были традиции народа ее матери (если это конечно не была блажь отца, хотевшего сына, а когда родилась дочь решившего воспитать ее как мальчишку). Вероятно и сам патрикий внешне был привлекательным человеком – судя по описанию Фредегара и особенно Льва Грамматика император Ираклий и его родня, очевидно сохраняли древний армянский генотип – это были крепкие, сильные и высокие люди, часто голубоглазые с рыжими (золотистыми) волосами. По крайней мер старшие поколения семьи обоих ветвей этой династии, вероятно, получили хорошее образование, — будущий император Ираклий помимо всего прочего мог свободно общаться на нескольких языках, включая латынь, греческий, армянский и возможно знал некоторые восточные языки.

Важно также отметить, что помимо хорошей репутации, прочные связи с местными элитами и скорее всего местное же происхождение нового экзарха, во многом обуславливало в Карфагенском экзархате отношение к новому правителю как к «своему», а его власть, как высшего военного и гражданского представителя империи, была огромна – экзарх являлся единым руководителем всей иерархии имперского управления на «подведомственных» ему территориях, – в области административной он возглавляя весь чиновничий аппарат управления Африкой и осуществлял высшее руководство всеми сферами исполнительной власти, в области военной экзарх являлся главнокомандующим всех римских подразделений на территории провинций входивших в его экзархат, в области юридической он был высшей судебной инстанцией, как непосредственно отправляющей юридические процедуры, так и апелляционной. Наконец, он же был наделен высшей церковной властью в стране. Претенденты на высокие церковные посты, в том числе епископы, утверждались экзархом. Экзарх сам вел переговоры с иноземными послами и государями, от имени императора начинал войну в Африке и заключал мир. Также имел даже право чеканки собственной монеты. Двор экзарха отличался исключительной пышностью и не уступал дворам многих тогдашних европейских властителей. Его постоянной резиденцией был дворец бывших вандальских королей в Карфагене. Аудиенции у экзарха сопровождались особым церемониалом. При обращении к нему к титулу «экзарх» всегда добавляли предикат «excellentissimus». Атрибутами власти экзарха являлись высокий трон, и особая мантия, или «хламида». Вторым человеком в аппарате экзарха являлся его собственный префект претория, от имени экзарха непосредственно руководивший высшим гражданским управлением страны – префектурой претория, где работали чиновники – praefectiani. Личная гвардия карфагенского экзарха состояла из подразделений экэскубиторов и схолариев, так же он имел собственных букелариев, в число которых включались и букеларии находившиеся на службе у провинциальных дуксов, а также собственные кандидаты.

Т.о. экзарх Григорий фактически обладал в богатейших провинциях Африки, по сути, императорскими полномочиями и властью, ограниченной едва ли лишь формально, далеким Константинополем и видимо он довольно хорошо это осознавал и вероятно уже к 645 г. мог «дозреть», по целому ряду причин, до идеи по отделению от Восточной Римской Империи.