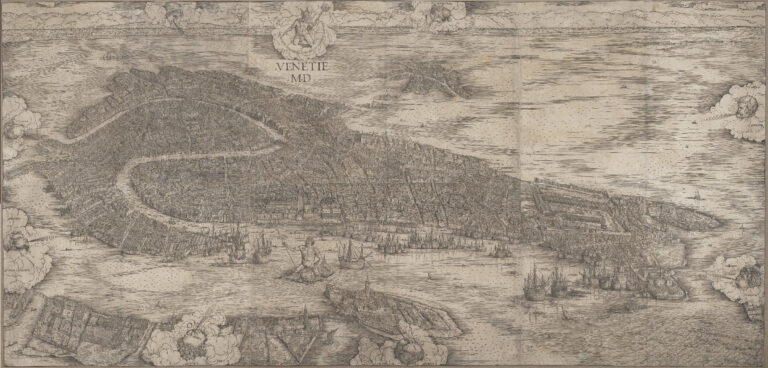

В прошлой заметке мы остановились на том, что Венеция, оказавшаяся волей папы Юлия II в кольце врагов, была поставлена перед выбором – бороться против неизмеримо более могущественной коалиции, или смириться с собственным исчезновением. Республика решила бороться – и, к удивлению всех скептиков и даже, в какой то мере, её самой, борьба эта началась с очевидного успеха – император Максимилиан был разбит и унижен, а блистательная Госпожа Адриатики доказала, что может быть сильной не только на море, но…

В действительности всем было очевидно, что первую скрипку в определении судьбы Венеции должны сыграть не шпаги, а перья дипломатов. Если венецианцы вновь подтвердят свои таланты в этой области и сумеют разобщить коалицию, которую вместе собрала только кажущаяся лёгкость богатой добычи и нежелание позволить ей полностью оказаться в руках своих конкурентов, то они спасены. Если нет, то даже последние победы почти не повысили их шансов – общее преимущество врага всё равно остаётся циклопическим, финансы даже в закромах Республики святого Марка не беспредельны, да и разбитый император вполне ещё может собраться с силами и вернуться чуть погодя.

И в первый момент можно было думать, что удача отвернулась от Венеции – папа Юлий II разъярился не на шутку – особенно когда узнал о том, что в это же время венецианцы сами избрали и поставили своего епископа. Вообще говоря, в подобном событии не было ничего необычного – традиционно Венеция пользовалась эдакой своеобразной автономией в целом ряде церковных вопросов – эта практика длилась не первый век, и никто не считал себя обиженным – никто, но только не Юлий II. Не слушая никого и ничего, он решил, что это – целенаправленное издевательство венецианцев над его священной особой, попрание прав и авторитетов – в общем, говоря современным языком, у папы по-настоящему пригорело. Он дошёл до того, что стал посылать своих эмиссаров и нунциев буквально ко всем монархам Европы: не только во Францию, Испанию и Священную Римскую Империю, но и в Венгрию, в Нидерланды, Савойю, а сам чуть не объявил крестовый поход на Венецию. Земли венецианцев щедро обещались всем – папа озаботился даже будущим переходом под новую юрисдикцию после гибели Республики принадлежавшего ей Кипра, хотя было очевидно, что реально в этом случае его немедленно займут османы. В полемическом раже папа и вовсе несколько раз прилюдно восклицал, что истребит Венецию “даже если это будет стоить ему тиары”!

Примечательным знаком новой эпохи было то, что все или почти все противники Венеции нарушили, а правильнее будет сказать, предпочли не замечать подписанные в разное время договоры с Республикой. Вообще эта война начала XVI столетия поразительно напоминает в некоторых аспектах куда более позднюю политику эпохи хищного империализма. Венецианцы тоже, конечно, делали что могли – они связались с императором, прозрачно намекая ему, что если они пока ещё готовы признавать его формальную власть над Северной Италией, в том числе и над венецианской Террафермой, а порой и платить за императорское одобрение золотом, то французы, дай им ещё небольшой срок, будут великого правителя Священной Римской Империи разве только что не посылать к чертям собачьим. Французам намекали на амбиции испанцев. Против тех и других пытались подружиться с английским королём Генрихом VII – первым из Тюдоров, наконец закончивших войну Роз. Всё, кажется, могло бы и получиться – но всё время папский напор и жадность до богатств Республики – реальных, а ещё больше воображаемых, оказывались сильнее.

5 апреля 1509 открытую войну объявил папа, а девять дней спустя, что было гораздо страшнее, французы – наплевав на договор о дружбе. 27 апреля папа нанёс ещё один довольно сильный удар – специальной буллой он наложил на Венецию интердикт и, фактически, объявил венецианцев вне закона – любой добрый католик теперь мог ограбить венецианского купца и не бояться за сохранность своей души. Венецианцы интриговали при папском дворе – Юлия могли бы если и не сместить, или отравить, как во времена тех же Борджиа, то хоть как-нибудь урезонить, было подкуплено влиятельное семейство Орсини и… полный провал. Папа сумел узнать о венецианских деньгах – и немедленно распространил на Орсини, своих давних врагов, действие интердикта. На счастье Венеции Орсини оказались людьми не без представлений о чести – часть денег они сумели тайно вернуть назад. Последней попыткой была история с откровенным подкупом разбитого императора – 200 000 рейнских флоринов было предложено Максимилиану, как и помощь в отвоевании Миланского герцогства у французов – но тот ответил молчанием.

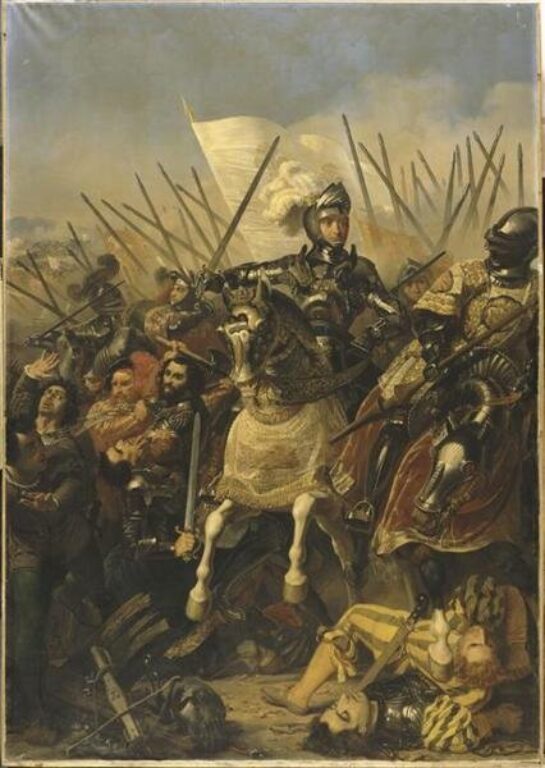

Французские солдаты перешли венецианские рубежи уже на следующий день после объявления войны – и столкнулись с довольно хорошо организованным сопротивлением всё тех же кондотьеров, которые недавно били императора и, чёрт возьми, показали, что умеющие сражаться итальянцы – это не бред и не сон. Орсини, оскорблённые Папой, помогали и средствами и сами руководили частью отрядов. Оборона велась с опорой на водные рубежи. Первые три недели бои шли на равных, а 9 мая итальянцы и вовсе сумели занять город Тревильо на территории Миланского герцогства – но именно это их и погубило. Нельзя исключать даже, что произошедшее было сознательной ловушкой. В разгар грабежа и кутежа пришла новость – французы без сопротивления переправляются через главный рубеж обороны – реку Адду. По хорошему кондотьерам нужно было срочно отступить, а потом всеми силами ударить по французскому плацдарму – тогда был ещё шанс на спасение – и то скромный, сам факт, что французы уже начали переправу, а кондотьеры ещё не выдвинулись, означал, что на том берегу успеет оказаться как минимум половина французских сил. Вместо этого начался спор. Пишут о нём обыкновенно так: более молодой и горячий 54-летний(!) Бартоломео д’Альвиано предлагал сразу напасть на французов, однако более осторожный Никколо ди Питильяно напомнил об инструкциях из Венеции, запрещавших ввязываться в бой с сомнительным исходом, и предложил потерпеть и подождать.

Реально суть спора была в следующем – Никколо, вероятно, уже понял, что дела плохи и предпочитал пограбить здесь и сейчас, а не ждать венецианского золота, которое едва ли будет от кого и кому высылать после французского успеха. Раз так, то на распоряжения Синьории и Совета можно наплевать. Бартоломео же пока что предпочитал большие суммы из Венеции маленьким ценностям крохотного Тревильо, а ещё, вероятно, просто был человеком горячим и суровым, потому что иначе дело бы не кончилось тем, что он попросту, не найдя понимания у “коллеги”… увёл на бой к деревне Аньяделло свою половину войска! 15 000 человек, в то время как армия французов насчитывала до 30 000. Может Бартоломео д’Альвиано об этом и не знал, потому что вышло всё просто трагикомично – прибыв на место французской высадки он, вероятно, смог взглянуть на дело куда трезвее и… приняв решение уклониться от боя, поднял пушки на холм среди виноградников, открыл огонь по французам, сам, тем временем быстро послав гонцов за помощью к находившемуся не так далеко Питильяно! Тут, правда, творить отборную ерунду начали уже французы. Предводительствовал ими Шарль II д’Амбуаз де Шомон, французский губернатор Милана.

Вместо того, чтобы или вовсе не замечать до поры итальянцев, завершая переправу, или обойти их с фланга, отрезая пути как отступления, так и возможного в теории подхода подмоги, он решил ударить незамедлительно. То ли пушки кондотьеров вывели его из равновесия, то ли просто классический для эпохи снобизм, но он бросил вперёд сперва тяжёлую конницу, потом – швейцарцев, но прекрасно выбранная венецианцами позиция, прикрытая виноградниками и оросительными каналами, не давала возможности быстро приблизиться к стрелявшим навстречу пушкам, к тому же твёрдый и пологий склон позволял д’Альвиано легко контратаковать кавалерией. Вдобавок ещё и начался дождь. Проще говоря, латники французов не могли разогнаться, вязли, получали беспокоящие фланговые выпады, а швейцарцы подставлялись под артиллерию. В результате обе французские атаки были легко отбиты, и отряд де Шомона был вынужден оставаться в долине, где итальянцам было удобно обстреливать его из пушек.

Но всё же долго так продолжаться не могло – во-первых, переправилась основная часть армии – непосредственно во главе с королём Людовиком, а равно, надо думать, и с более опытными и талантливыми полководцами, чем губернатор Милана, в его свите. Они сразу же приступили к манёвру на окружение, пользуясь численным превосходством. Во-вторых, что не менее важно, Питильяно, наконец, ответил на призыв своего собрата по оружия о помощи – в лучших традициях наёмников послав его… лесом и предоставив собственной судьбе. Дураков ввязываться в уже с большой вероятностью проигранное сражение не нашлось. И в третьих, очевидно, в войсках д’Альвиано об этом узнали. Не удивительно, что окружённые с трёх сторон итальянцы не выдержали. Два кавалерийских отряда в беспорядке бежали, а пехоту, которой бежать было некуда, перебили на месте. Только убитых к концу боя было 4 000, при достаточно скромных потерях французов.

Сам д’Альвиано, несмотря на жестокую рану в лицо, сражался три часа, пока его не схватили, но это не спасло его от будущих обвинений (в известной мере справедливых), что он не подчинился приказу князя Орсини и, присвоив себе полномочия главнокомандующего, атаковал врага по собственной инициативе. Пленённый французами, д’Альвиано до 1513 года пребывал в тюрьме. О том же, как и почему он из неё вышел – особый рассказ.

Не менее важным следствием битвы было то, что после того, как вести о разгроме при Аньяделло достигли лагеря Питильяно, служившие под его командой наёмники начали попросту разбегаться, дезертировать один за другим. Те немногие, что остались к утру следующего дня, не составляли боевой силы, с которой можно было бы продолжать кампанию. Питильяно оставалось только отступать к Венеции с той скоростью, на которую он был способен. В саму Республику известия о случившемся прибыли уже 15 мая к десяти часам вечера. Когда гонец сообщил Совету 10 о происшедшем, то, по воспоминаниям присутствовавшего там Марино Сануто, воцарилась гробовая тишина, а дож выглядел полумёртвым. Слухи пошли по городу, как пожар, толпы людей стали стекаться ко дворцу Дожей в надежде узнать, что правда не так страшна, как то, что они успели услышать. Когда истина стала известна всем, то многие, вероятно, подумали, что это – конец Венеции. И, вроде бы, для этого были все основания. Французов больше никто не сдерживал – они успели переправиться не только через Адду, но и через Минчо, и было ясно, что через неделю или две они займут едва ли не всю Терраферму. Мало было сомнений и в том, что видя всё это, император останется верен мирному соглашению с Республикой святого Марка и не пошлёт войска, чтобы занять свою долю. Уже через месяц вражеские армии двух могущественных европейских государей могли стоять по ту сторону предательски мелкого Венецианского залива и даже обстреливать некоторые острова из пушек. Другой угрозой, ещё более страшной, мог стать голод – если раньше это было своеобразной перестраховкой, то теперь, Венеция уже не могла жить без Террафермы. Мало того, со времён падения Константинополя и утверждения в Леванте турок, именно в новообретённую сушу шли основные финансовые вложения. Быстро извлечь эти деньги было нельзя, а значит, они окажутся в руках противника. В сенате и Совете 10 шли разговоры о продолжении войны, все сходились на мысли, что срочно нужны люди и деньги, но не знали где взять и то и другое.

Были посланы письма генерал-капитану, проведитору Террафермы Андреа Гритти и венецианскому ректору Брешии с призывом держаться и уверениями, что Республика их не забыла, что она при первой возможности окажет им помощь, но оба чиновника, которые должны были возглавить остатки действующих сил на континенте и организовать их пополнение (наёмникам после случившегося и в такой ответственной обстановке решили не доверять), отказались занять свои посты. Открыто это сказано не было, но подразумевалось, что они не желают, приняв их, оказаться ответственными и войти в историю как люди, при которых погибла Венеция! В июне венецианцы обратились вновь к императору: они обещали ежегодно в течении 10 лет высылать ему 50 000 флоринов (хотя ради этого городу пришлось бы снять последние штаны), вернуть ему отнятые в прошлом году города, а главное даже признать его “отцом и защитником” Республики – т.е. её сюзереном и не только для Террафермы, но и для самого города, чего в его истории не было никогда. Император не ответил. Его полномочные представители – даже не армии, были слишком заняты установлением своей власти в городах венецианской Ломбардии, которые по ряду причин предпочитали сдаваться им, а не французам. Верона, Виченца, Падуя, Роверто, Рива, Читаделла – и это ещё не полный список. Формально Максимилиан вновь объявил войну 29 мая. Венецианцы теперь реально контролировали только Местре – непосредственное предместье Лагуны, а вся Ломбардия и Венето, вся Терраферма была, вроде бы как, потеряна. Король Неаполитанский, т.е. испанцы, под шумок тихо и без сражений заняли все недолго пробывшие венецианскими города в Апулии, своё взял папа, даже маленькие и вроде и не воевавшие с венецианцами герцог Феррары и маркиз Мантуи поживились рядом городов. Венецианские чиновники не просто низлагались – их сажали за решётку.

И всё же несколько городов держались. В Тревизо быстро сместили впущенного было туда имперского наместника и заперли город, Удине не только держался, но и смог направить в Венецию посла с просьбой о подкреплениях, стоял за Крылатого льва Фриули, но… это было всё.

А дальше – дальше была очень и очень показательная, являющая, быть может, квинтэссенцией Итальянских войн вообще, смесь чуда и прагматики, высокой дипломатии и сугубо личных эмоциональных факторов. Но об этом – уже в следующей части.

Источник — https://dzen.ru/a/Y8p2tmN3AEZJQrPa