«Дорогой Мессершмитт, проблемы, которые окружают в последние годы проект 109, в результате которых было потеряно много жизней и времени, заставляют меня обратиться к Вам… Важно проектировать боевые самолеты с определенным запасом прочности, особенно во время войны. Важно избегать в дальнейшем работ по усилению конструкции, на что тратится время… Позволю себе напомнить вам о проблемах с усилением крыла Bf 109…»

Из письма Эрнста Удета от 27 июня 1941 г.

В февральском номере журнала речь шла о некоторых неустранимых недостатках в конструкции фюзеляжа и шасси самолета Bf 109 – основного истребителя люфтваффе в годы Второй Мировой войны.

Однако все эти недостатки не так уж сильно влияли на боевые качества истребителя в небе. И если закабинный гаргрот действительно ограничивал пилоту обзор назад, что приводило к потерям «мессеров» в воздушных боях, то выбранная схема уборки стоек шасси тут не играла роли. Ведь если пилот Bf 109 не разбивал свою машину на взлете, то никакого влияния на дальнейший полет и выполнение боевого задания убранные стойки шасси уже не оказывали. Тут уже свою работу выполняли исключительно крыло и поверхности управления. Впрочем, крыло являлось еще одной «ахиллесовой пятой» этого истребителя, из-за чего «Мессер» обладал очень плохой маневренностью на больших скоростях. И если в начальный период войны «Стодевятый» имел значительное превосходство над менее скоростными И-153, И-16 и «Харрикейнами», то уже во второй половине войны положение дел резко изменилось. Bf 109 фактически превратился в неповоротливый «летающий болид». И если с вертикальной маневренностью все обстояло еще относительно благополучно, то управляемость по крену была абсолютно неприемлемой. Так, если летчик вражеского истребителя вовремя замечал Bf 109, то всегда мог резким маневром уйти из-под его атаки. Не случайно пилоты «мессеров» в это время стали довольно часто применять метод свободной охоты. Они обычно наносили внезапный удар со стороны солнца по зазевавшемуся противнику или сразу же выходили из боя в случае срыва атаки. А если скоротечная атака переходила в маневренный воздушный бой, «Мессершмитт», как правило, сбивался. Кстати, сегодня мало кто задумывается над тем, почему среди пилотов «Стодевятых» в конце войны этот способ ведения боевых действий был столь распространен, а в ВВС Красной Армии практически не применялся. А все дело в том, что иначе «мессера» на Восточном фронте воевать уже не могли.

Почему так происходило, разобраться непросто. Тем более, что сумбур в головы любителей авиации вносят разные популярные издания, которые приводят официальные данные из технического описания Bf 109. Так, согласно этим данным время виража истребителей Bf 109F не превышало 20 с (у более раннего Bf 109Е – 24-28 с), а радиус разворота составлял всего 300 м. На первый взгляд, это весьма неплохие результаты, вполне сопоставимые с характеристиками истребителей Яковлева и Лавочкина. Плюс к этому стоит вспомнить про традиционные утверждения, кочующие из одного издания в другое, о том, что Bf 109F был самым удачным и наиболее маневренным самолетом из всего семейства «стодевятых».

Да, приведенные характеристики верны, но почти нигде не упоминается, что результаты эти достигнуты на скорости 250 км/ч. То есть, в реальных воздушных боях столь высокая маневренность Bf 109F была практически нереализуема. Мало того, в бою, причем на больших скоростях, важно не столько время выполнения виража, сколько быстрота входа в вираж, а также возможность быстрого перекладывания самолета из правого виража в левый или обратно. И тут очень важны легкость управления по крену и угловая скорость крена. А вот с этим у «Мессера» не все было благополучно.

И если Bf 109Е был значительно хуже в управлении по крену, чем машины довоенных модификаций, то последующие варианты самолета стали еще более «тупыми».

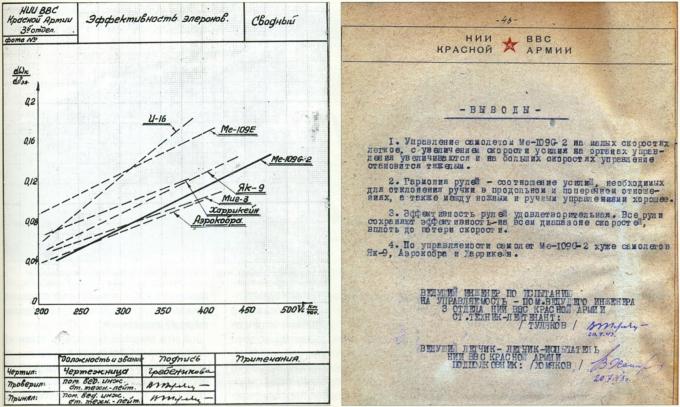

Дабы не быть голословным, приведу данные из отчета НИИ ВВС по результатам испытаний «Мессершмитта» на устойчивость и управляемость от 23 августа 1943 г. Тогда испытывался трофейный самолет Bf 109G-2 №14513 с мотором DB 605A/I. Испытания «стервятника» были начаты 4 июня 1943 г. и закончены 22 июня. Всего было выполнено 10 полетов с общим налетом 8 ч 6 мин.

Так, по отзывам летчиков, испытывавших самолет (полковник П.М. Стефановский и капитан А.Г. Кубышкин), следовало, что

«…нагрузки на рули велики, управление тяжелое. Перекладывание из виража в вираж тяжелое и медленное. Большие нагрузки на рули ухудшили маневренность самолета».

Это, кстати, подтверждает представленный график из вышеупомянутого отчета НИИ ВВС: по нему видно, насколько упала эффективность элеронов Bf 109G по сравнению с Bf 109Е.

В принципе, о плохой маневренности «Мессершмитта» писали многие. Вот только почему-то никто из авторов популярных книг и журнальных статей особо не озадачивался вопросом о том, почему, собственно, управляемость по крену «Стодевятого», начиная с варианта «Е», была столь неудовлетворительной?

Понятно, что дело тут в крыле. Но что мы об этом крыле знаем?

Из книг, журнальных статей и прочих материалов, кочующих по интернету, вы, в лучшем случае, узнаете разве что о двух замечательных качествах мессершмиттовского крыла: его малом весе при хорошей прочности (всего 130 кг, приходящихся на каждую консоль) и возможности быстрой замены поврежденной консоли в полевых условиях даже одним человеком. И все это благодаря тому, что основные стойки шасси крепились к фюзеляжу и крыло не воспринимало ударные нагрузки при посадке, что сказывалось на его более легкой конструкции по сравнению с другими самолетами.

Вот только стоит учесть тот факт, что лишь отдельные источники вскользь упоминают о том, что 130 кг – это вес консоли крыла истребителей Bf 109В, С и D.

А знает ли кто-нибудь, что уже на Bf 109Е крыло, по сравнению с ранними вариантами, стало гораздо тяжелее (плюс 40 кг на каждую консоль). И это без учета радиаторов, 20-мм пушек и боезапаса!

Всем любителям авиации известно, что, начиная с варианта «F», на «Мессере» появилось совершенно новое крыло. Оно и понятно: более скоростному самолету требуется крыло с улучшенной аэродинамикой и более совершенной механизацией. Вот только мало кто знает о том, что все улучшения привели к значительному утяжелению данного агрегата.

Так, еще в годы войны в ЦАГИ крылья трофейных «мессеров» разобрали «до винтика» и взвесили каждую деталь. Не буду утомлять читателей перечислением всех полученных результатов. Отмечу лишь то, что вес одной консоли «Фридриха» и «Густава» составлял уже 182 кг без радиатора. Радиатор же с туннелем и отклоняемой створкой тянул еще на 35 кг. Итого получаем внушительные 217 кг.

Но вот что странно: после всех проведенных работ управляемость по крену на больших скоростях лишь ухудшилась!

И тут сразу же возникает один вопрос: а почему же у более тяжелого Fw 190, да еще и с пушками, установленными в консолях, значительно увеличивающими момент инерции, управление по крену было достаточно легким на всех допустимых скоростях, а сам самолет прекрасно выполнял перекладывания из одного виража в другой.

Ответ, вроде как, напрашивается сам собой: значит, у «Фоккера» были более эффективные элероны.

И вот ту начинается самое интересное…

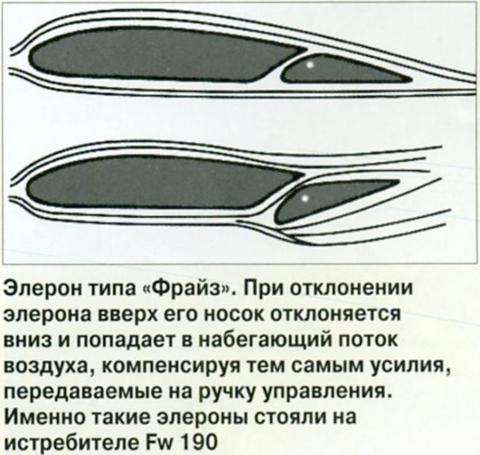

Еще раз читаем техописания самолетов. Итак, на Bf 109 вариантов «В», «С», «D» и «Е» стояли обычные щелевые зависающие элероны, а на Fw 190А – элероны типа «Фрайз» или «Фриз» (везде пишут по-разному, но это не меняет сути: главное – такая конструкция облегчает усилия пилота всего лишь за счет того, что носок элерона при отклонении выходит в набегающий поток воздуха и компенсирует нагрузки, передаваемые на ручку управления).

А что мешало поставить такие же элероны на «Мессершмитт»?

Да ничего не мешало. Судя по техописанию самолета, «Фрайзы» как раз и появились на том самом новом крыле для Bf 109F, а затем, «по наследству», перекочевали на «G» и «К». Вот только каков оказался результат?

Да, на малых скоростях управляемость по крену и легкость пилотирования сразу же улучшилась, но с ростом скорости все стало еще хуже.

Это было какой-то мистикой: на «Фокке-Вульфе» элероны замечательно работали на всех допустимых скоростях, а на «Стодевятом» буквально «окаменевали».

Интересно, понимали ли тогда парни с фирмы «Мессершмитт», что же происходит с их самолетом? Во всяком случае, известные монографии и прочие публикации ответа на этот вопрос не дают.

Впрочем, много лет тому назад в ходе обсуждения данной проблемы историк германской авиации Валерий Дымич упоминал о том, что видел отчет БНТ НКАП времен войны, в котором инженеры ЦАГИ Строев и Молочаев выдвигали предположение о том, что немцы на больших скоростях столкнулись с таким необычным явлением, как реверс элеронов.

Тогда это показалось абсолютно невероятным, потому как реверс элеронов обычно проявляется на стреловидном крыле большого удлинения. У нас от этого явления, как отмечали некоторые издания, страдал Як-28. Да и вообще, впервые с реверсом элеронов советские летчики по серьезному столкнулись в ходе скоростных испытаний реактивных истребителей МиГ-15 и МиГ-17, хотя это явление изредка проявлялось и на планерах, что было обусловлено их легкими крыльями сверхбольшого удлинения.

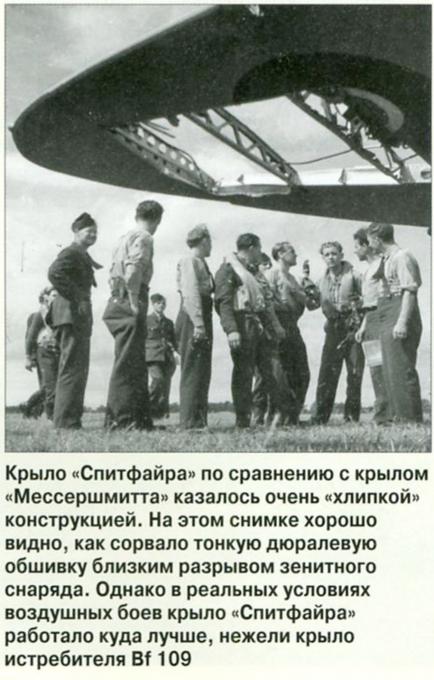

Стоит отметить, что сама мысль о реверсе элеронов на Bf 109 кажется невероятной потому, что крыло «Стодевятого» представляло собой исключительно прочную цельнометаллическую конструкцию. Впервые увидев отстыкованную и частично разобранную консоль крыла этого самолета, я, помнится, был весьма удивлен. Крыло ближайшего конкурента «Стодевятого» – истребителя «Спитфайр», с его тонюсенькой, прогибающейся от одного нажатия пальцем обшивкой, казалось хлипкой игрушкой по сравнению с этим «монолитом». Мало того, многочисленные фотографии разбитых на посадке «мессеров» убедительно доказывали, что этот самолет может быть смят в лепешку, но его крыло останется целым.

Но ведь чудес в природе не бывает. Значит, что-то все-таки влияло и на крыло, и на элероны. Но что?

Сегодня в Интернете гуляют статьи, авторы которых пытаются убедить читателей в том, что это, дескать, итог реализации хитрых планов самого Вилли Мессершмитта, который таким образом боролся с ненавистным фашизмом. Разыгрывая из себя ярого национал-социалиста, он, якобы, занимался откровенным саботажем.

Конечно же, ничего подобного не было и быть не могло. Bf 109 создавался задолго до того, как германский фашизм проявил свое звериное лицо, а германское правительство развязало мировую войну. Кстати, следуя этой логике, и Bf 110 страдал бы подобным дефектом. А у «Стодесятого» с управлением по крену все было нормально. Да и как столь явный саботаж могли прозевать другие инженеры фирмы, а также испытатели и технические специалисты рейхсминистерства авиации и люфтваффе?

Значит, какой-то неустранимый дефект скрывался в самой конструкции крыла «Стодевятого». Но какой?

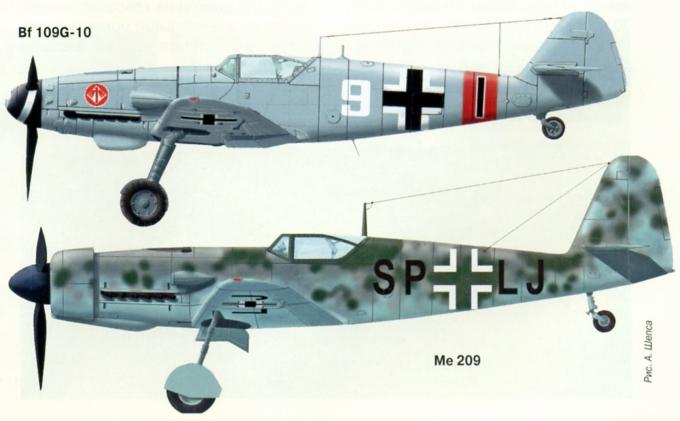

Первые мысли на этот счет у меня появились несколько лет тому назад в ходе подготовки совместно с Андреем Фирсовым статьи об истребителе Me 209. Это, как известно, была достаточно удачная боевая машина, созданная по ходу войны, но по ряду причин так и не пошедшая в серийное производство. А главное отличие этого самолета от Bf 109, как известно, заключалось не только в более мощной силовой установке, но и в иной схеме уборки основных стоек шасси и отсутствии в консолях радиаторов системы охлаждения двигателя.

Но разве могли эти элементы хоть как-то влиять на управляемость самолета? Ведь у знаменитого «Спитфайра» и шасси, и радиаторы были выполнены аналогично Bf 109, но все это никоим образом не сказывалось на его управляемости. Оказывается, могли!

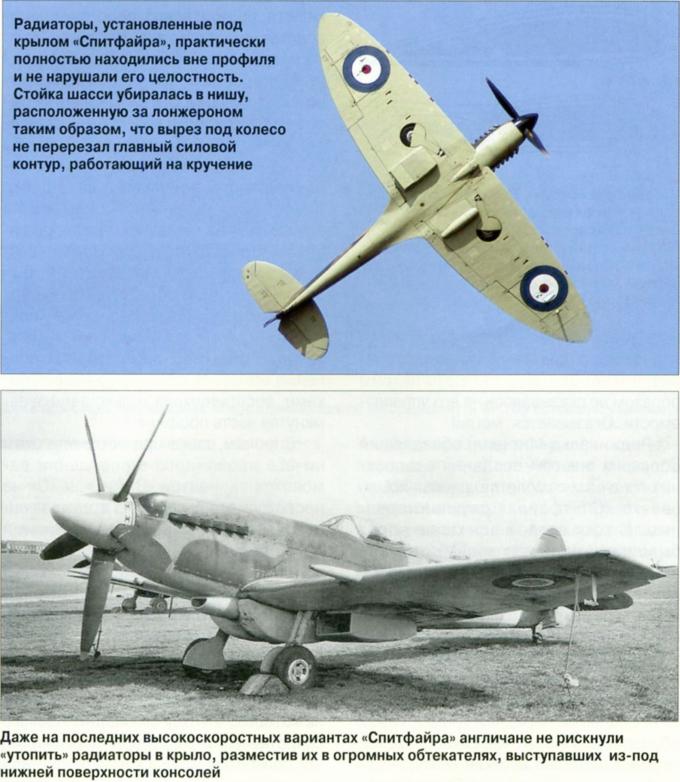

Реджинальд Митчелл, обладавший большим опытом создания скоростных гоночных самолетов, сделал крыло своего «Спитфайра» двухлонжеронным. И хотя второй лонжерон впору было назвать просто задней стенкой, он играл значительную роль в силовой конструкции крыла. А самое важное в крыле «Спитфайра» было то, что основной лонжерон (он располагался на 25% хорды профиля – как раз в той зоне, на которую приходится центр приложения подъемной силы) вместе с более толстой обшивкой передней кромки крыла образовывал в зоне максимальных нагрузок замкнутый жесткий контур – самый настоящий кессон, обеспечивающий крылу «Спитфайра» вполне достаточную жесткость на кручение. И никакие вырезы под шасси, расположенные за этим кессоном, на жесткость крыла не влияли.

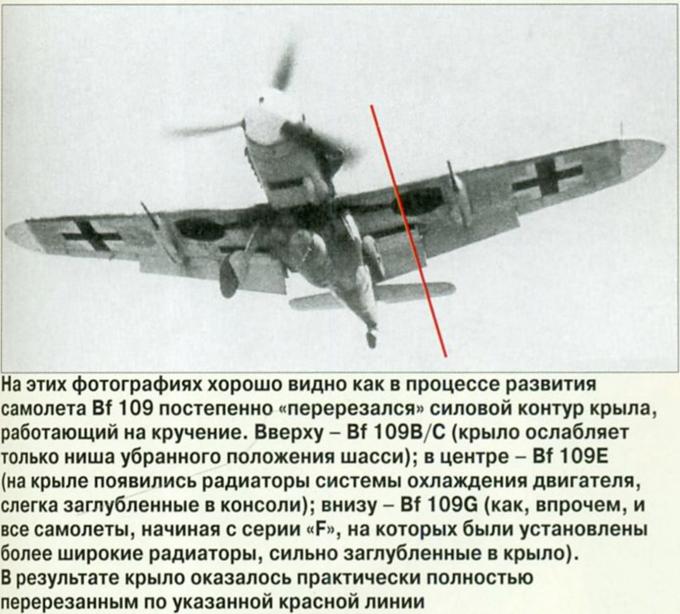

А вот Вилли Мессершмитт изначально пошел по совершенно иному пути, заложив в конструкцию своего самолета, прежде всего, простоту производства и удобство эксплуатации. Мало того, что крыло его самолета было однолонжеронным, так еще и лонжерон из-за необходимости разместить в крыле ниши для уборки колес был установлен не в зоне максимальной толщины крыла, а далеко позади – почти на половине хорды профиля. А ведь центр приложения подъемной силы крыла приходится на переднюю треть профиля. Так что закручивающий момент, возникающий на крыле «стодевятого», был неизбежен. Мало того, огромная ниша под колесо буквально перерезала полкрыла. В результате крутящий момент, который резко возрастал при выполнении маневров с большими перегрузками, воспринимала только задняя замкнутая часть профиля.

Впрочем, даже при всем при этом ничего необычного в поведении самолетов вариантов «В», «С», и «D» не происходило. Достаточно прочная конструкция справлялась с возникающими нагрузками.

Но как только в крыло «переехали» радиаторы, целостность единственного жесткого контура оказалась нарушена. Ведь немцы, в отличие от англичан, не подвесили ванну радиатора под крылом, а заглубили радиаторы в крыло. Ситуация осложнилась на вариантах «F» и «G», на которых, в угоду снижению лобового сопротивления, радиаторы не только почти полностью ушли в крыло, но и стали гораздо шире. В результате крыло оказалось практически полностью перерезанным: оно по одной линии было ослаблено и нишей уборки шасси, и колодцем радиатора. По сути, крыло «Стодевятого» стало напоминать «эскимо на палочке». Его внешняя часть (очень прочная) под большой нагрузкой начинала закручиваться вокруг лонжерона.

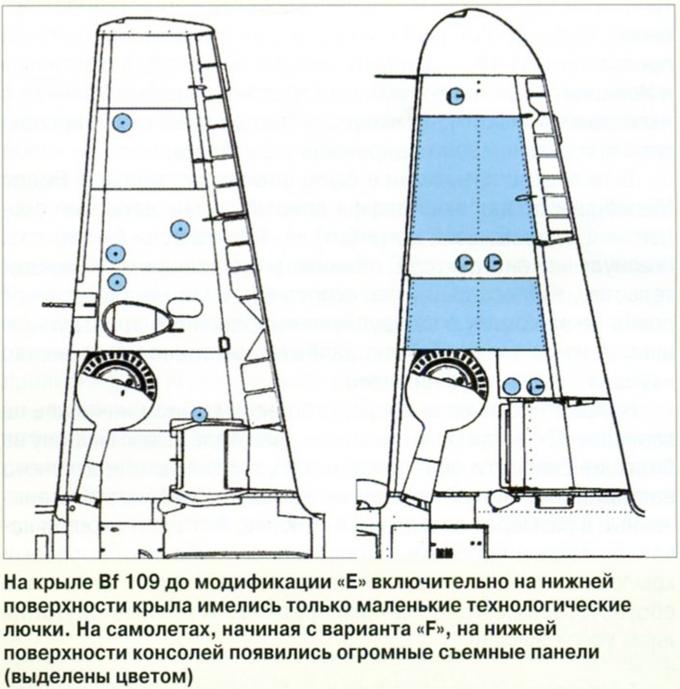

Но и это еще не все. На нижней части нового крыла вместо отдельных лючков появились огромные вырезы, закрываемые съемными панелями на винтах. Они предназначались не только для удобства обслуживания узлов навески предкрылка, закрылка и элеронов, но и значительно облегчали процесс производства самолета. Не случайно немцы за годы войны наклепали почти 30 тысяч «мессеров». Вот только такое решение, похоже, явно не способствовало увеличению жесткости крыла на кручение.

Конечно, ни о каком снижении прочности крыла речь не шла. Мощный лонжерон справлялся с расчетной изгибающей нагрузкой даже при выполнении маневра со значительными перегрузками. Но вполне вероятно, что на больших скоростях, в случае дачи элерона вверх (на опускание консоли), элерон добавлял значительный момент на кручение, в результате чего вся внешняя часть консоли еще больше закручивалась по ослабленным вырезами местам. Угол атаки внешней части консоли увеличивался, в результате чего подъемная сила крыла уменьшалась не так сильно, как хотелось летчику.

Конечно, все это можно назвать досужими размышлениями автора. Ведь никаких конкретных подтверждений этому в отчетах об испытаниях Bf 109 в ЦАГИ и НИИ ВВС он не нашел.

А с другой стороны, нужно ли было все это так досконально выяснять в годы войны? Главное – летчики вовремя получили бесценную информацию о том, что «Мессершмитт» на больших скоростях плохо управляется по крену и тяжело «заруливает» в виражи. И эти знания позволяли им в реальных боях уходить из-под атак немецких истребителей, чему имеется масса подтверждений.

Впрочем, оставалась возможность попробовать самому «подергать» за крыло «живой» (а не отреставрированный с использованием современных материалов) «Мессер», благо подлинный Bf 109G находится в музее финских ВВС не так уж и далеко от российско-финской границы в пригороде Ювяскюле. Мало того, в этом музее рядом с германским самолетом стоит его финский аналог – истребитель «Pyorremyrsky» (вихрь), который, как утверждают финны, «виражил» получше «Мессера».

Естественно, у меня не было ни малейшего сомнения в том, что, прилагая физическую силу рук, «закрутить» крыло трехтонного самолета не удастся. Но вот что интересно: при попытке приподнять крыло, упершись в него плечом, это самое крыло заметно прогибалось! А вот с крылом «Вихря» ничего подобного не происходило. А не потому ли, что финские конструкторы дополнительно увеличили жесткость крыла, разместив радиаторы по образцу «Спитфайра» таким образом, что они не перерезали залонжеронный замкнутый контур? Мало того, финны в процессе проектирования своего истребителя, желая в первую очередь увеличить базу шасси, применили классическую схему уборки основных стоек по направлению к фюзеляжу, что позволило им передвинуть лонжерон вперед.

Достаточно долго автора интересовал еще один вопрос: почему на Bf 109 при отклонении элеронов на больших скоростях «дубела» ручка управления? Ведь при наличии элеронов типа Фрайз, усилия на ручке не должны были возрастать. Ведь эти усилия никоим образом не были связаны ни со скоростью, ни с тем, закручивается крыло или нет.

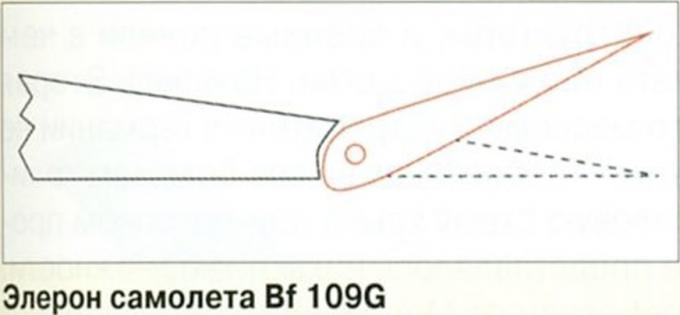

Ответ подсказало опять-таки прикладывание физических усилий к «натурному образцу». При отклонении элерона вверх оказалось, что его носок сильно скруглен и лишь слегка «выглядывает» из под нижней кромки крыла. Причем никакое еще более сильное отклонение элерона не приводит к «вылезанию» его компенсирующей части за обводы профиля. Одним словом, такой элерон снимает усилия с ручки лишь при небольших углах отклонения.

Но почему же немцы «обрезали» переднюю выступающую часть элерона?

Известно, что одним из недостатков элеронов Фрайза могла быть тряска, возникающая при их отклонении. Виной тому – как раз тот самый носок элерона, вылезающий при отклонении за обводы крыла. И если на Fw 190 с его прочным и жестким крылом это не играло особой роли, то «раскрытое» крыло «Стодевятого», похоже, на все это реагировало иначе. Вот и пришлось немцам обрезать и закруглить компенсирующий носок элерона, не позволяя ему далеко вылезать за обводы профиля.

Таким образом, получалось следующее: на малых скоростях «Мессер» демонстрировал весьма неплохую управляемость, потому как элероны работали так же, как и на всех других самолетах. На больших же скоростях, особенно при маневре с перегрузкой, крыло уже начинало слегка закручиваться. При попытке дать крен, отклоненный элерон еще больше закручивал консоль, препятствуя летчику совершить маневр. Для компенсации закрутки крыла летчику приходилось отклонять элероны на гораздо больший угол. Вот только аэродинамическая компенсация элерона тут уже не работала. А элерон, который уже начинал буквально торчать в потоке, передавал на ручку управления все возрастающие усилия.

Конечно, в данном случае автор высказал всего лишь свои личные соображения по вопросу управляемости самолета Bf 109. Они могут быть подтверждены или опровергнуты статическими испытаниями или продувками сохранившихся образцов самолетов, хотя понятно, что никто делать этого уже не будет.

А теперь хочется еще раз вернуться к гуляющей сегодня по Интернету идее о том, мог ли Вильгельм Мессершмитт (или его соратники) претворить в жизнь столь «хитрую» акцию саботажа? Может быть, гениальность этого конструктора как раз и заключалась в том, что он создал исключительно прочное, но в то же время «подло закручивающееся» крыло?

Для этого нужно вернуться в начало 1930-х гг. и рассмотреть всю цепочку инженерных решений «знаменитого» конструктора.

Как известно, конструктивной «находкой» Мессершмитта стало размещение основных стоек шасси на фюзеляже самолета, что позволяло сделать консоли крыла более легкими, а также обеспечивало их легкую отстыковку и замену. К тому же, самолет со снятыми консолями оставался стоять на своих «ногах», что в условиях полевых аэродромов сулило определенные преимущества в ходе ремонта поврежденных боевых машин. Мало того, это значительно облегчало буксировку самолетов с мест вынужденной посадки.

Применение подобной схемы было с успехом апробировано на легком спортивном самолете Bf 108.

Но то, что прекрасно работало на легком тихоходном самолете с большим крылом, маленьким винтом и маленькими колесиками, не получилось на истребителе. На более тяжелом Bf 109 потребовалось установить более длинные стойки с большими колесами, что, соответственно, заставило организовать в крыле более габаритные ниши уборки шасси, а для этого отодвинуть лонжерон назад.

В принципе, для ранних вариантов самолета, летавших на сравнительно небольших скоростях, все это было не критичным. В таком виде «Стодевятый» более чем устраивал военных. Ведь по маневренности даже на горизонтали он тогда превосходил И-16, с которым немцам пришлось встретиться в Испании. Мало того, сама конструктивная схема планера с легкозаменяемыми узлами сулила беспрецедентные перспективы при дальнейшей модернизации самолета.

В те годы с крылом все было вполне нормально. Вилли Мессершмитт дал люфтваффе действительно неплохой скоростной маневренный истребитель. Так что если бы кто-то и «капнул» на конструктора, обвинив его в изощренном вредительстве, то Мессершмитта, скорее всего, упекли бы в лагеря вовсе не за крыло, а за неудачно выполненную конструкцию шасси, из-за которой было разбито немереное количество «лучших в мире» истребителей [1].

Неприятности же непосредственно с крылом начались на варианте «Е», когда более мощный двигатель вывел машину на большие скорости, а необходимость снятия температурного напряжения силовой установки заставила перенести увеличенные в размерах радиаторы в консоли. Вот тут, похоже, и начались первые проблемы. Ослабленное глубокими вырезами крыло лишилось последнего замкнутого контура и перестало соответствовать требованиям времени. А дальше ситуация лишь усугублялась.

Даже если бы и конструкторы, и военные поняли в чем дело, то ничего поделать они уже не могли. Началась Вторая мировая война. Другого массового истребителя в Германии не было, так что «стодевятые» требовались во все большем количестве. Изменить же силовую схему крыла при массовом производстве самолета не представлялось никакой возможности. Мало того, военные требовали от Мессершмитта лишь одного – повышения скорости.

Новое крыло Bf 109F с «утопленными» радиаторами этому помогло, но проблему управляемости лишь ухудшило. Мало того, необходимость применения еще более крупных колес шасси на более поздних вариантах самолета заставило конструкторов сделать большие выколотки на верхней поверхности крыла, что явно не способствовало улучшению аэродинамики.

В принципе, из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что команда Мессершмитта изначально сделала роковую ошибку, выбрав схему крыла с одним лонжероном, из-за большой ниши колеса отодвинутым далеко назад.

Но это верно лишь отчасти. Как бы то ни было, но для 1935 г. Bf 109 был передовым самолетом. И таковым он оставался на протяжении последующих шести-семи лет. Главное преимущество Bf 109 заключалось в скорости его полета. И ради этого немцы готовы были мириться и с плохой управляемостью, и с большими небоевыми потерями самолетов на взлетно-посадочных режимах. Но как только у противника появились столь же скоростные истребители, «стодевятый» мгновенно устарел, а у пилотов люфтваффе начались серьезные проблемы.

Справедливости ради надо сказать, что проблемы эти создал не Вилли Мессершмитт, а близорукая техническая политика руководства Германии, которое не желало тратить средства на производство и совершенствование еще одного истребителя с аналогичным двигателем (к примеру, Не 112), надеясь быстро выиграть войну уже с имеющимися типами боевых машин. А когда все пошло не по плану, изменить что-либо было уже невозможно. Никакие модернизации уже не могли исправить главный порок «Стодевятого».

А теперь несколько слов о том, понимали ли конструкторы фирмы «Мессершмитт», что же происходило с их самолетом?

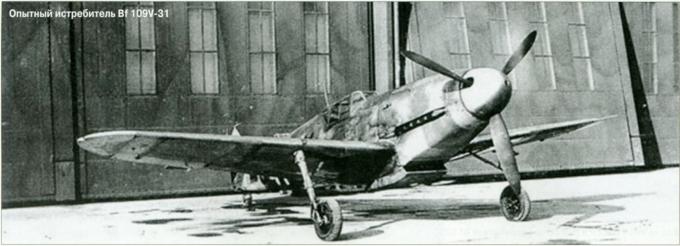

Думаю, что да. Так, если посмотреть на опытный истребитель Bf 109V-31, то в глаза бросается не только традиционная схема уборки основных стоек шасси по направлению к фюзеляжу, но и большой подфюзеляжный радиатор, заменивший крыльевые. Это косвенно свидетельствует о попытке ликвидировать те самые вырезы в обшивке, ослабляющие крыло. И немцы пошли на это, хотя радиатор, торчащий под фюзеляжем в зоне миделевого сечения, самым негативным образом сказывается на аэродинамике самолета в целом. Утопить же его в туннель по подобию Як-3 или Р-51 мешала конструктивно-силовая схема фюзеляжа Bf 109.

Могла ли подобная модернизация самолета иметь право на жизнь в случае, если бы радиатор поставили перед двигателем (как на Me 209 или Fw 190D) или под двигателем (как на Р-40 или «Темпест»)?

Конечно, нет. И ничего хорошего из этой затеи все равно бы не вышло, потому как резко изменилась бы центровка самолета. Но главное – передвинуть вперед лонжерон без изменения конструктивно-силовой схемы фюзеляжа не получилось бы все равно. А ведь именно заднее расположение лонжерона являлось главной причиной появления закручивающих нагрузок. Понятно, что и вырез под колесо никуда бы не исчез. Он лишь переместился бы ближе к фюзеляжу. А убрать колеса в фюзеляж не позволяла уже конструкция самого фюзеляжа. Мало того, стойку шасси, убираемую в сторону фюзеляжа, крепить-то было не к чему! Требовалось значительно усиливать крыло в зоне крепления стойки (соответственно утяжелять его).

Окончательно все вышеперечисленные проблемы были устранены лишь на уже упоминавшемся выше истребителе Ме 209. Но у этого самолета уже не было ни малейших шансов быть запущенным в серийное производство, потому как он по своим летно-техническим характеристикам оказался ничуть не лучше Та-152. При этом самолет Курта Танка, представляющий дальнейшее развитие истребителя Fw 190, мог без особых проблем выпускаться на заводах, уже освоивших выпуск «Фокке-вульфов», в то время как Me 209 представлял собой во многом совершенно новую конструкцию.

Кстати, вполне возможно, что именно понимание того факта, что с крылом «Мессершмитта» они зашли в тупик, заставило немцев уже в начале Второй мировой войны резко активизировать работы по истребителю Fw 190, хотя в период его проектирования (1939-1940 гг.) положение на полях сражений явно не внушало беспокойства.

Если кто в ситуации, связанной с Bf 109, и сработал исключительно грамотно, так это геббельсовское министерство пропаганды, благодаря деятельности которого «Стодевятый» еще перед началом войны был преподан мировой общественности как лучший истребитель всех времен и народов, на котором якобы летают самые лучшие в мире летчики. Вот только не стоит думать, что и Хартман, и другие асы люфтваффе добились выдающихся успехов благодаря непревзойденным летным данным своих боевых машин. Перечитайте внимательно Толивера и Констебля. Почти все победы Хартмана были одержаны над противником, который не видел «охотника». Кстати, специалисты «информационной службы» не только поощряли приписки ради поднятия боевого духа на фронте и в тылу. Превозносился и сам самолет, да так, что даже в последние годы войны многие продолжали считать «мессершмитты» самыми опасными боевыми машинами люфтваффе. Мало того, даже спустя 70 лет после окончания Второй мировой, очень многие продолжают верить в эти сказки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Когда журнал уже сдавался в печать, нашлось подтверждение правоты предположений, сделанных автором. Оказывается, по поводу крыла «Мессершмитта» в свое время высказался Рюдигер Козин – бывший руководитель аэродинамического отдела фирмы «Арадо». Сравнивая Bf 109F и Fw190A, он отмечал:

«В отличие от Bf 109, на котором возрастающие нагрузки на управление элеронами с ростом скоростей были причиной постоянных нареканий, на FW 190 компенсация элеронов была прекрасной. Кроме того, крыло FW190 имело большую жесткость при работе на кручение. Что касается однолонжеронного крыла конструкции Мессершмитта, то на Bf 109 крыло хорошо работало на изгиб, но относительно плохо на кручение. Жесткость крыла на кручение еще более снижалась большими вырезами в обшивке крыла Bf 109.

Когда элероны отклоняются, крыло стремится закрутиться в противоположную сторону. Этот эффект усиливается с ростом скорости, пока не будет достигнута скорость реверса элерона, когда для отклонения элерона приходится прикладывать максимум усилий без видимого эффекта».

Таким образом, Козин хотя прямо и не говорит, что «Мессер» страдал реверсом элеронов, но намекает на это достаточно прозрачно. По крайней мере, словосочетание «реверс элерона» он использует.

За помощь, оказанную при подготовке статьи, автор выражает огромную признательность Андрею Фирсову и Ивану Чистову.

- [1] Так, согласно доклада Шефа службы технической безопасности люфтваффе только в 1939 г. произошло более 255 инцидентов с повреждением Bf 109 на посадке.

источник: Виктор Бакурский «Главный противник» // Авиация и космонавтика 2016-09, c. 24-31