Статья с канала «Историческое оружиеведение» на яндекс-дзене.

Содержание:

Канал «Историческое оружиеведение» продолжает цикл публикаций об экспериментальных автоматических системах, которые разрабатывались в США в рамках целой серии программ, начатых в 1950-е годы и направленных на получение прототипа «оружия будущего», штурмовой винтовки, обеспечивающей поражение цели даже если стрелок плохо подготовлен или находится в состоянии стресса. И сегодня поговорим о штурмовой винтовке, которая разрабатывалась в США «Агентством стрелкового оружия американской армии» с 1971 года (по другим данным — с 1969 года), была запатентована в 1976 году (патент получен в 1978 году) и получила обозначение «винтовка двухциклового действия » — dual cycle rifle или DCR.

Небольшое введение

Я уже рассказывал о том, как в конце 1950-х годов американские военные начальники обнаружили, что в боевых условиях точность стрельбы даже хорошо подготовленного солдата падает тем быстрее, чем дальше от него находится цель.

Решить эту проблему решили по-военному просто — повысить вероятность поражения цели вне зависимости от того, насколько точно солдат прицелился. Так возникла концепция «Распыли и молись», в рамках которой винтовка должна была обеспечить настолько высокий темп стрельбы, что пуля поразил бы цель хотя бы по теории вероятности.

В теории все выглядело неплохо, но на практике высокая скорострельность имела ряд неприятных технических проблем.

Как писалось в вышеупомянутом патенте на DCR,

«В настоящее время автоматическое оружие, разработанное для военного и индивидуального использования, как правило, имеет скорострельность в диапазоне от 500 до 1000 выстрелов в минуту. Также существуют оружейные механизмы, которые имеют обычную скорострельность до 2500 выстрелов в минуту. Однако, поскольку эти механизмы переводятся на более высокие циклические скорости, надежность и долговечность имеют тенденцию быстро падать. Когда выстреливается патрон из оружия современного уровня техники, движущиеся элементы должны извлекать пустую гильзу из патронника, выбрасывать ее и взводить курок (если он есть) при ходе назад. Движущиеся элементы должны также передавать энергию в накопительное устройство, обычно пружину или буфер, и останавливаться. При ходе вперед новый патрон должен быть извлечен из магазина и доставлен в патронник для выстрела.

Для военных винтовочных патронов вышеописанная последовательность требует, чтобы движущиеся части имели среднюю скорость от десяти до пятнадцати футов в секунду (3-5 м/с — ИО), чтобы обеспечить циклическую скорость от 1500 до 2000 выстрелов в минуту. Пиковые скорости могут в несколько раз превышать среднюю скорость, достигая от сорока до шестидесяти футов в секунду (12 м/с — 18 м/с — ИО) в большинстве видов оружия. При таких высоких скоростях пульсация пружины является очень серьезной проблемой, а ударные нагрузки при этих высоких скоростях тоже очень высоки. Эти высокие ударные скорости создают напряжения, которые могут резко сократить срок службы деталей.

Конечно, в данной области известны механизмы с высокой скорострельностью. Однако это оружие, как правило, является многоствольным, таким как пулемет Гатлинга, который надежно работает при скорострельности до 6000 выстрелов в минуту. Эти системы из-за количества стволов и нескольких затворных узлов слишком тяжелы и громоздки для использования отдельным стрелком».

Разработчики из «Агентством стрелкового оружия американской армии» (USA Small arms System Agency) нашли свой путь увеличения скорострельности системы. И, как гласят источники, в 1973 году группа под руководством полковника Изенсона, технического директора Амброзини и разработчика Реуна представили т.н. «двухцикловую винтовку» (в патенте на систему указаны Роберт Магардо, Леонард Амброзини, Реймонд Изенсон).

Как было заявлено в патенте, целью изобретателей было

- создание механизма винтовки с высокой скорострельностью;

- создание винтовочного механизма, который будет автоматически стрелять из одного ствола очередью из трех патронов с высокой скоростью;

- создание винтовочного механизма, который будет автоматически стрелять из одного ствола очередью из трех патронов со скоростью около 4900 выстрелов в минуту.

Особенности конструкции

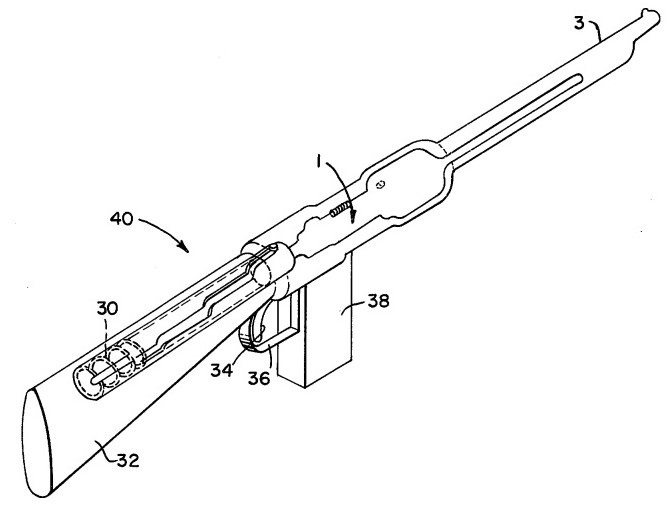

Автоматика винтовки работала так, что обеспечивала скорострельность около 4900 в/м при стрельбе из одного ствола однопульным патроном.

Достигалось это за счет того, что три патрона одновременно загружались в патронник и выстреливались после одного нажатия на спусковой крючок во время движения подвижных частей назад. В конце цикла извлекались сразу три гильзы, а при обратном ходе механизма в патронник подавались три новых патрона.

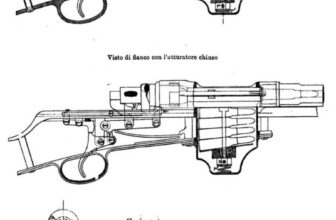

Патронник представлял собой барабан с тремя камерами, который начинал движение назад после выстрела первым патроном, поворачивался с помощью кулачкового механизма и последовательно подавал на линию ствола второй и третий патрон.

После третьего выстрела набранная скорость гасилась буфером, барабан оказывался в положении для удаления гильз, а возвратная пружина заставляла механизм двигаться вперед.

Как заявили авторы изобретения,

«Этот одиночный ход для стрельбы очередью из трех патронов обеспечивает высокую скорострельность с минимальным количеством движений компонентов механизма винтовки и, следовательно, минимальным количеством движения оружия между выстрелами. Минимизация движение оружия должна обеспечить минимальное рассеивание пуль за одно нажатие на спусковой крючок».

Поскольку в системе четко различались два цикла (быстрая стрельба и медленное перезаряжание), она получила название «двухцикловая» (согласно имеющимся данным, скорость подвижных частей оружия при движении назад была не более 18 м/с, при движении вперед — не более 9 м/с).

Заявка на патент была озаглавлена «Винтовочный механизм с высокой скорострельностью — механизм дввухцикловой стрельбы».

Судьба изобретения

Концепция была воплощена в металле в двух вариантах.

Оба прототипа использовали принцип двух циклов, обе использовали вращающийся барабан и составной магазин, состоящий из трех обычных магазинов.

Но одна винтовка имела трехкамерный барабан, выбрасывалось три гильзы и подавалось три патрона, а вторая имела девятикамерный барабан и была рассчитана на патроны со стреловидными элементами с поддонами — ствол был гладким, поддон отделялся аэродинамически, а очередь состояла из четырех выстрелов.

Чтобы накопленный импульс отдачи не превышал допустимых параметров, помимо буфера использовались и экспериментальные малоимпульсные патроны 4,32х45 мм, которые разрабатывались и испытывались параллельно.

Первые статьи об испытаниях DCR появились в 1973 году и утверждали, что система выглядит наиболее перспективной в рамках проекта «Винтовка будущего».

Однако, в 1975 — 1976 годах тон сообщений сменился — как было заявлено, надежность работы автоматики все еще недостаточна.

В это же время американские военные начальники разочаровались в возможностях патрона 4,32х45 мм и патронов с стреловидными элементами.

Флешетты по-прежнему плохо летали, а патрон 4,32х45 мм быстро «убивал» ствол и не мог иметь трассирующего варианта. Американцы немного повозились с хромированием стволов, но потом бросили это дело совсем.

Работы над винтовкой DCR прекратились в 1977 году.

Небольшой комментарий от «Исторического оружиеведения»

Как известно, советские конструкторы тоже работали над системой, которая обеспечивает повышенную точность за счет задержки отдачи (у американцев это звучало как «накопление импульса отдачи», у нас — смещение импульса отдачи).

Итогом работы стал автомат Никонова АН-94 «Абакан».

Оружие было разработан в рамках конкурса «Абакан», объявленного в 1981 году, успешно прошло испытания в 1984 году, было доработано в 1986 году, прошло войсковые испытания в 1991 году, но был принят на вооружение уже Российской армии в 1997 году на вооружение Российской армии под наименованием «5,45-мм автомат Никонова обр. 1994 года (АН-94)», начал производиться в Ижевске в 1998 году малой серией, а в 2008 году был снят с производства.

Я уже как-то упоминал, что про «Абакан» я впервые услышал в 1985 году в училище — наши офицеры по огневой подготовке рассказывали о нем и его точности с уважением.

Увы, не попадался.

источник: https://dzen.ru/a/Z_IiJtBb5mGIGy6w