Дредноут «Андрей Первозванный»

Разговор двух дураков и что из этого получилось

Когда-то, не так впрочем давно, один мой знакомый пристал ко мне с вопросом: «А можно ли было из «Андрея Первозванного» и «Павла Первого», сделать один дредноут?». В общем-то ответ понятен. И примерно так я и ответил, но знакомый не сдавался и продолжал допытываться, какие же допущения надо сделать, чтобы сию помесь бульдога с носорогом получить. По результату родилось вот это.

«Когда не помирать, всё одно день терять»(с) Народное.

Во-первых, сразу хочу извиниться за качество рисунка. Как говорили английские пираты – «кому быть повешенным, тот не утонет»; моя очередная попытка «утопиться», нарисовав что-либо, ожидаемо закончилась неудачей.

Во-вторых, хочу предупредить, что альтернатива начинается гораздо раньше описываемых событий, ибо без этого не сросталось.

В-третьих, опять таки хочу предупредить: «Внимание, попаданец!» (ибо без него исходное условие опять-таки не выполнялось).

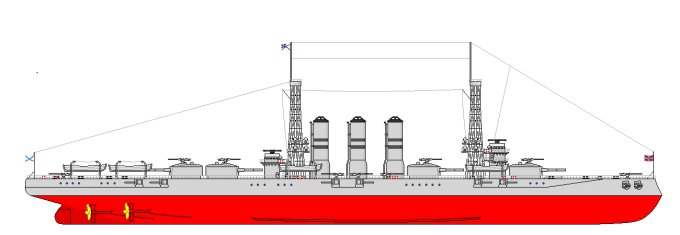

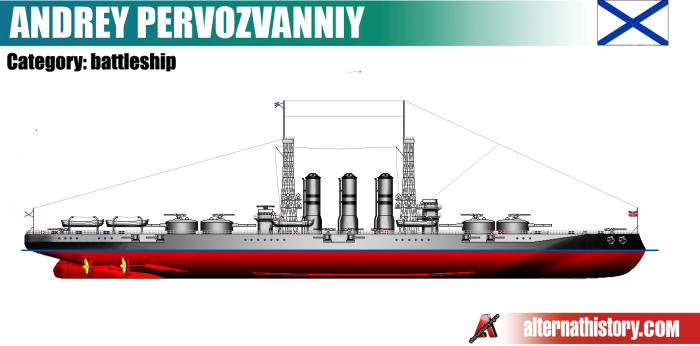

Конечный вариант линкора (отдельная благодарность коллегам NF, Андрею, Ansar02 и сверхособая благодарность коллеге boroda)

Содержание:

Программа усиленного кораблестроения, принятая в 1895 г., более или менее успешно выполнялась уже 7 лет и подходила к своему логическому завершению, когда в 1902 г., сразу после спуска на воду всех 4-х ЭБР типа «Бородино», была начата модернизация производственных мощностей Балтийского завода и Нового Адмиралтейства. Согласно «программе», на этих заводах до 1905 г. планировалось построить ещё 2 ЭБР по «улучшенному проекту «Бородино», и в связи с этим на смежных предприятиях ещё в конце 1902 г. были заказаны агрегаты, механизмы, броневой прокат и вооружение для двух новых броненосцев. Стоило предполагать, что, имея такой задел, отечественные кораблестроители успели бы сдать недостающие корабли в срок, определённый программой, и оба корабля флот получил бы в середине 1905 г. Однако в сентябре 1903 г. в судьбу ещё даже не заложенных на стапелях кораблей вмешалось разведуправление флота и лично Его Императорское Величество.

13 сентября 1903 г. в здании МТК состоялось первое совещание «особой комиссии перспективного кораблестроения» во главе с самим императором Николаем II. В состав комиссии также вошли начальник МТК Ф. В. Дубасов, контр-адмирал С. О. Макаров, капитан 2-го ранга В. А. Смирнов, директор Балтийского завода К. К. Ратник, заведующий опытовым бассейном А. Н. Крылов, инженер И. Г. Бубнов и ряд других инженеров Балтийского завода. Присутствующим членам комиссии были представлены данные о начале работ по эскадренному броненосцу нового типа в Великобритании, и о возможных сроках его закладки и ввода в строй.

Было предложено выработать ТТЗ на проектирование аналогичного линкора, для сохранения текущего соотношения сил и недопущения катастрофического ослабления русского флота. Поскольку Е.И.В. с самого своего восшествия на престол уделял изрядное внимание флотским делам, то составление ТТЗ проходило при его непосредственном участии, и по дошедшим до нас мемуарам участников этих событий, с одной стороны обстановка совещаний комиссии была весьма демократична [i], а с другой стороны, порой дебаты становились весьма напряжённы. Однако, к чести участников комиссии, никакие их разногласия, проявившиеся в ходе работы, не оказали никакого влияния на дальнейшие взаимоотношения между ними.

Одним из сложнейших вопросов, вызвавших разногласия, был вопрос выбора силовой установки нового линкора. Е.И.В. и инженер Бубнов настаивали на паротурбинной силовой установке, указывая на её большую удельную мощность и перспективность таких СУ и ссылаясь на данные разведки, что именно такую СУ англичане собираются ставить на свой броненосец. Им возражали К. К. Ратник, С. О. Макаров и В. Ф. Дубасов, вполне резонно отмечая отсутствие в России турбинного производства, неопробованность турбин в реальной эксплуатации, их высокую стоимость и следующие из этого возможные задержки строительства корабля.

В конечном итоге им удалось убедить Императора и Бубнова в том, что на первом российском корабле такого типа надо использовать обычные паровые машины тройного расширения, хорошо освоенные русской промышленностью в производстве. Не менее бурными (в основном за счёт темперамента участников, и так разогретых предыдущей дискуссией) стало обсуждение бронирования нового корабля. Здесь главным зачинщиком стал С. О. Макаров, в очередной раз выдвинувший идею скоростного безбронного корабля. Однако против этой идеи высказались все остальные участники совещания, и уровень бронезащиты был установлен как «не ниже уровня современных броненосцев Российской империи и иностранных держав».

Благодаря личному участию императора в разработке ТТЗ, оно было готово уже к концу ноября 1903 г. Кроме того, согласно личному распоряжению императора, в проект было изначально заложено использование технического задела по строительству ЭБР типа «Улучшенное Бородино» (в РИ «Андрей Первозванный»).

Согласно ТТЗ, новый линкор должен был иметь водоизмещение в пределах 22 тыс. т. Вооружение из 8-12 двенадцатидюймовых орудий в башнях и 12 шестидюймовок в башнях или казематах. Максимальная скорость была определена не менее чем 21 узел, а дальность плавания в 3000 миль экономичным ходом.

В январе 1904 г. на МТК были представлены два проекта нового линкора. Первый из них, разработанный при участии С. О. Макарова, представлял собой проект быстроходного (23-24 узла) линкора со слабым бронированием (толщина ГП до 180 мм), а второй более полно соответствовал требованиям, выдвинутым комиссией. В результате он и был принят к постройке. В марте 1904 г. состоялась официальная закладка линкора, получившего имя «Андрей Первозванный», причем в официальных документах он назывался «эскадренный броненосец типа «Улучшенное Бородино».

Вообще стоит отметить высокую степень секретности, окружавшую строительство этого корабля, её можно было назвать беспрецедентно высокой по отношению к российскому кораблестроению: достаточно сказать, что истинную природу корабля англичане смогли понять только к тому моменту, как у достроечной стенки Балтийского завода началась установка орудийных башен корабля. Надо заметить, что и само строительство и сроки его ведения оказались для британского адмиралтейства шокирующими. И лишь год спустя, узнав о том, что фактически производство механизмов, вооружения и брони (а также, возможно, ряда корпусных деталей) началось ещё в 1902 г., они несколько успокоились. Но выход 10 октября 1906 г. линейного корабля «Андрей Первозванный» на испытания произвёл фурор как в иностранной, так и российской прессе.

К завершению навигации 1906 г. на новом линкоре успели провести только испытания машин на полную мощность, которая вполне соответствовала проектным данным и позволила развить расчётную скорость в 21 узел. К сожалению, также эти испытания показали, что использование машин, рассчитанных на куда более лёгкие корабли, оказалось не самой удачной идеей. Увеличение давления пара в котлах и паропроводах привело к постоянным поломкам в машинной части, регулярно приводящих к падению полного хода с 21 до 18 или даже 17 узлов. За время зимнего простоя в машины корабля был внесён ряд изменений, призванных увеличить их надёжность, но, как показала практика, в этом отношении мало что изменилось.

Весной 1907 г. испытания продолжились. Были проведены стрельбы главным и вспомогательными калибрами, проверены маневренные элементы корабля, проверена дальность хода, проведены испытания систем борьбы за живучесть. Уже к лету испытания были окончены, и корабль был принят в казну. Несмотря на необычность самой концепции и проблемы с машинами, это событие было принято моряками и офицерами РИФ с нескрываемой радостью. Так, участвовавший в обеспечении испытаний линкора командующий 3-м дивизионом миноносцев, капитан 3-го ранга А. В. Колчак, писал начальнику испытаний к-а Щенсновичу:

«Как жаль, что этот корабль был построен столь поздно: если бы мы успели построить его до нападения на Порт-Артур, то никакой войны бы и не было. А ведь такие шансы у нас были, только сейчас я узнал, что Владимир Алексеевич Степанов ещё в 1884 году предлагал проект подобного корабля. Удивительно ли, что и теперь он принял самое живое участие в проектировании и постройке этого красавца?».

По окончании испытаний линкор направился в своё первое зарубежное плавание, заходя в порты Германии, Дании и Франции с официальными визитами; закончил он его в августе 1907 г. в Портсмуте, приняв участие в традиционном королевском смотре флота на Спитхедском рейде. Помимо «Андрея Первозванного» в торжественном мероприятии от лица Российского Императорского Флота приняла участие эскадра к-а Витгефта в составе броненосца «Ретвизан» и крейсеров «Аскольд» и «Аврора». По окончании смотра, включенный в состав этой эскадры линкор ушел вместе с ней обратно в Санкт-Петербург.

Кампанию 1908 г. «Андрей Первозванный» провёл в составе средиземноморской эскадры, поучаствовав вместе с ней в ликвидации последствий землетрясения в Мессине. Позднее он неоднократно совершал дипломатические визиты в различные государства. Неоднократно бывал в портах Франции и Англии. Участвовал в спасательных и поисковых операциях в Балтийском и Северном морях.

После начала в июле 1912 г Первой мировой войны линкор оставался на Балтике, вплоть до марта 1916 г., когда в связи со сложной внешнеполитической обстановкой было принято решение усилить флотилию Северного Ледовитого океана линейными кораблями (собственно решение-то было принято гораздо раньше, но до 1916 г. у России не было возможности обеспечить базирование на севере крупных боевых кораблей). В результате этого решения, 4-я бригада линейных кораблей Балтфлота в составе линкоров «Андрей Первозванный», «Ретвизан» и «Слава» (последние двое — ЭБР, участники РЯВ, пусть и прошедшие модернизацию), в сопровождении 14-го дивизиона эсминцев, 2-го отряда СКР, а также танкеров «Онеж», «Ладога», угольщика «Двина», ледокола «Эдуард Толль» и 4-х транспортов отправилась в дальний поход. Балтийское море и датские проливы были пройдены без проблем, и отряд под общим командованием контр-адмирала А. М. Лазарева направился на Север. До вступления Российской Империи в Первую Мировую Войну оставалось несколько дней.

Конструкция корабля

Линкор «Андрей Первозванный» имел гладкопалубный корпус с малой высотой надводного борта с классическим таранным форштевнем. Небольшие кормовая и носовая надстройки также были призваны уменьшить силуэт линкора. Корпус был разделён на 14 водонепроницаемых отсеков. В носовой части корпус получил усиление по ватерлинии для безопасного плавания в сложной ледовой обстановке.

Из-за высокого соотношения длины к ширине (7,42), корабль получил скуловые кили. Также корабль получил решётчатые мачты т.н. «американской конструкции», разработанные инженером Шуховым. Орудийные башни были размещены линейно-монотонно, но не равномерно. Носовые башни располагались перед носовой надстройкой и за грот-мачтой, а пара кормовых разместилась за кормовой надстройкой.

Силовая установка

Силовая установка линкора состояла из четырёх вертикальных паровых машин тройного расширения мощностью в 7160 л.с. каждая, пар для которых вырабатывался 32-я котлами Бельвиля-Долголенко. К сожалению, внесённые ради размещения на корабле сразу 4-х машин изменения отрицательно сказались на их надёжности. Всю службу линкор преследовали неисправности по машинной части, а с конца 1909 г. была выпущена рекомендация не развивать полной мощности машин, во избежание их поломки.

Вооружение

Вооружение линкора составили 8 305-мм орудий Обуховского завода с длиной ствола 40 калибров, аналогичные орудиям броненосцев типа «Бородино», в четырёх двуорудийных башнях, расположенных вдоль продольной оси корпуса; 12 152мм казематных орудий системы Канэ, собранных в 6 двуорудийных плутонгов, по три на каждый борт и 12 трехдюймовых орудий. От торпедного и минного вооружения было решено отказаться, в связи с небольшими внутренними объёмами корпуса. Боезапас составлял по 120 снарядов на ствол для главного калибра, 130 снарядов на ствол для среднего калибра, и по 100 снарядов для каждого орудия ПМК.

Основные тактико-технические элементы линкора «Андрей Первозванный»

Линейные размерения:

- Длина по ВЛ: 181 м

- Ширина: 24,4 м

- Осадка: 8,5 м

Водоизмещение:

- Стандартное: 21 660 т

- Нормальное: 22 385 т

- Полное: 22 965 т

Вооружение:

- 4×2 305/40 орудий Обуховского завода

- 12×1 152/45 орудий системы Канэ

- 12×1 75/50мм орудий системы Канэ

Бронирование:

- Главный бронепояс (толщина/длина/высота): 254 мм/125 м/4,1 м

- Верхний бронепояс (толщина/длина/высота): 76 мм/120 м/2,7 м

- Оконечности(толщина/длина/высота): 76 мм/41 м/3,3 м

- Боевая рубка: 254 мм

- Верхняя бронепалуба: 25 мм

- Нижняя бронепалуба: 51 мм

- Башни ГК (лоб/борт/барбет): 279 мм/127 мм/254 мм

- Казематы СК (лоб/крыша/задняя стенка): 127 мм/76 мм/76 мм

- Орудия ПМК (щит): 25 мм

Силовая установка: 4 паровые машины тройного расширения общей мощностью 28 642 л.с.

Полный запас угля: 1305 т.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Крейсерская скорость хода: 10 узлов

Максимальная дальность плавания: 3000 морских миль.

Экипаж: 1032 человека

Тапки, табуретки, предложения и исправления категорически приветствуются.

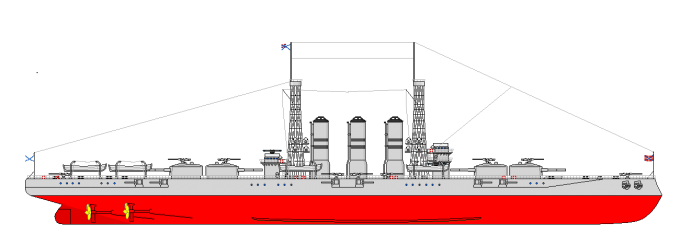

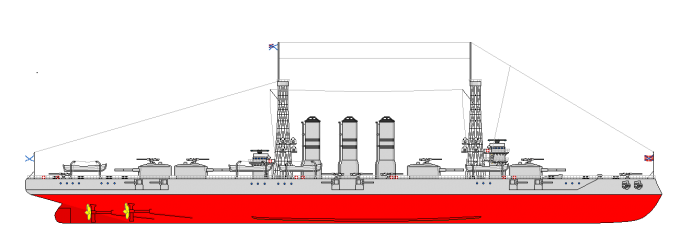

PS. С учётом замечаний от уважаемых Андрея и NF, внёс поправки в изображение и компоновку. В частности: Изменена высота надводного борта (при проверке не досчитался 0,3 м или два пикселя), смещены в нос кормовые башни ГК, уменьшена высота казематов (при проверке понял, что у них высота была 3,5 метра), носовой каземат сдвинут ближе к корме.

Ну и по просьбам всех остальных перенёс вторую башню ГК на место перед носовой надстройкой.В общем, какой вариант коллеги признают более состоятельным, тот и станет «каноничным», и будет размещён в статье вместо текущего.

[i] «Заседание комиссии по перспективному кораблестроению началось весьма неожиданно: поприветствовав всех нас, его императорское величество закончил вступление словами:

«И поскольку, господа, мы здесь с вами решаем вопросы, могущие оказать влияние на само существование Государства Российского, я прошу вас не кичиться чинами и наградами, а сосредоточить все свои усилия на деле. А поскольку старший начальник должен примером своим показывать подчинённым, как поступать должно, то с этого момента и до окончания работы комиссии я для вас не Его Императорское Величество, а просто Николай Александрович. И если я глупость или дурость скажу – не просто прошу, а требую, чтобы вы, господа, мне об этом прямо, без утайки и экивоков сказали. Только так, я полагаю, мы сможем нашу работу выполнить быстро и хорошо».

С.О. Макаров «Флот океанский». Москва, «Просвещение», 1920 г. (АИ)